二战后日本对外贸易政策演变初探_欧世健

1999年第4期(总第135期)

《学术论坛》

AC ADEM IC FORUM

NO.4,1999

(Cum ula tiv ely NO.135)

二战后日本对外贸易政策演变初探

欧世健

摘 要:对外贸易是一个国家经济的重要组成部分。战后日本通过政策的调整,把已经面临绝境的对外贸易迅速地扭转过来,从而成为经济大国,其经验值得借鉴。

关键词:战后日本 对外贸易 政策 演变

作 者:广西民族学院历史系副主任、讲师(530006)

“奖出限入”的对外贸易政策,是近几十年来几乎所有发展中国家为保护国内弱小的民族工业而采取的措施。可在国际贸易环境日益严峻的形势下,这种保护政策所起的作用却很难令人满意。战后初期的日本同样经历过对外贸易的困难局面,也采取过诸如外贸管制、外汇配额等限制措施,但结果依然是连年的贸易赤字。面临绝境的日本人,经过一系列对外贸易政策的调整,竟奇迹般地摆脱了外贸逆差的阴影,出口规模在10年内增长了4.8倍。尤其难得的还在于:在出口大规模增长的同时,进口商品的自由化率也由原来的40%提高到97%,成为世界上经济自由开放程度最高的国家之一。

为什么在诸多外部环境和条件基本相同的情况下,日本取得了如此惊人的成就,而许多国家却相形见绌?为什么许多发展中国家对外贸易政策稍有放松,民族工业便面临绝境,而日本却能收到既保护国内产业又促进国际竞争的效果?为什么许多国家虽然有丰富的资源、低廉的劳动力,可面对汹涌而至的外国产品,却只能发出无奈的感叹,而日本却在国内资源匮乏、国际竞争对手林立的困境中,顽强地踏上了对外贸易“自由化”的进程……这一切主要归功于日本政府及时地调整自己的对外贸易政策,其主要表现为:

一、改变开拓国际市场的手段,由靠武力强制转为以实力取胜

明治初年,列强的坚船利炮打开了日本紧闭的国门,大批廉价的舶来品涌进日本,给日本的民族工业,尤其是纺织工业带来了巨大的打击。这一“火轮船来袭”,在给日本人带来了惨痛记忆的同时,又给了日本人一个启示:开拓市场最有效的手段是武力。

尽管这个启示是错误的,但日本政府还是在这一理念驱使下,经过几十年的惨淡经营,在摆脱了殖民地半殖民地的命运之后,终于迅速地武装自己,并迈开了以武力来占领海外市场的步伐。对市场的畸型的占有欲望,很快就使日本变成一架可怕的战争机器。初尝甜头应是中日甲午战争,“日本在甲午战争后,从中国掠夺35836万日元,而日本所用战费才仅为21097万日元,剩余15000万日元。”①紧接着日本又占领中国的台湾、辽东半岛和朝鲜。日本的对外战争不仅刺激了国内的需求,而且“通过掠夺殖民地以解决其粮食、原料的需要,并为其低质量的在国际市场上缺乏竞争能力的商品提供可靠的市场。”②以劣等货为代名词的日本产品,就这样源源不断地涌进了中国、亚洲以及其武力所及的地方。在经济危机的30年代,为了转嫁危机,有“相当多的日本人都相信保护日本人在中国的特殊利益十分必要,特别是为了战略和经济的原因去统治满洲。”③这可以从日本对外贸易数字的变化中反映出来。

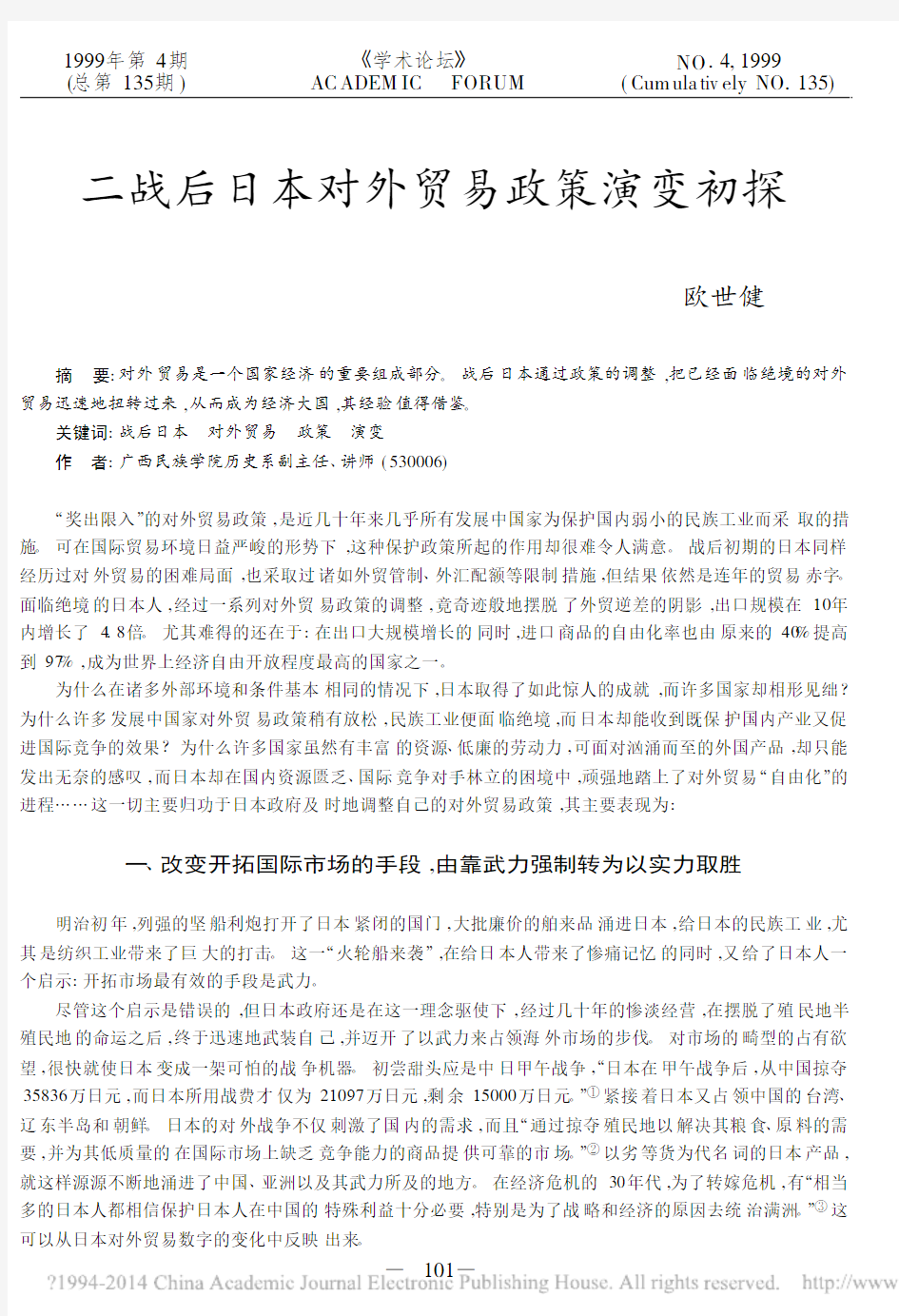

日本对世界各地区出口贸易额(单位:百万日元)④

地 区1900年1920年1940年

亚 洲85.1199992494

其中:中国31.8725241867

欧 洲42.174195184

北美洲56.812606600

表中可以看出:在1900年日本的对外出口贸易中,与亚洲贸易的比重虽然略高于其它地区,但亚、欧、北美基本上还是平衡的。可是到了1920年尤其是1940年,亚洲特别是中国,已经成为日本商品的最主要的市场了。当然,众所周知,这个市场的获得,并不是靠日本经济的实力和产品的质量,而是在刺刀的威逼下取得的。

靠武力获得和维持的市场当然是不会长久的。日本在第二次世界大战中的失败,使其依靠军事扩张来维持的海外经济势力范围丧失贻尽,日本的对外贸易迅速跌入了低谷,并且由于原材料、燃料的缺乏,需要大量进口,导致贸易逆差不断扩大。到50年代,日本经济虽基本上恢复到战前水平,但对外贸易仍然看不到任何振兴的曙光。日本“1945年——1949年的外贸逆差为9.4亿美元,1950年——1954年达到19.6亿美元。”⑤战败的事实使日本人彻底抛弃了武力占领市场的幻想,明白了重新站立起来、占领市场的唯一手段就是靠自己经济的实力和产品的竞争力。然而,要提高产品的竞争力又谈何容易?战后盟军占领下所实行的解散财阀等政策,使日本大型企业被肢解,实力大大削弱,其产品已基本上丧失了在国际市场上的竞争能力。鉴于此,日本政府把废除盟军所实施的解散财阀政策,以全面恢复企业原有规模、提高企业的竞争能力,作为战后能否重新立足于世界的关键。

显示战后日本企业实力恢复和扩大的一个标志,是财阀集团的“复原”。日本被盟军占领之后,赔偿问题和解散财阀的命令一直困扰着日本经济的恢复。由于朝鲜战争的爆发,赔偿问题在1952年已基本上得到了解决。冷战局面形成后,美国出于战略上的需要,1953年9月1日修改了反垄断法,允许日本工业公司持有竞争性公司的股份,把金融机构持有股份的最高限额从5%提高到10%,使互兼董事职位制度合法化,扩大准许设立的卡特尔的经营范围。这一修改,实际上等于取消了解散日本财阀的命令,于是,日本出现了企业重组的热潮。日本财阀的重组,是脱胎换骨式的大改组:“内容已经发生了根本性变化:金字塔式的垂直控股,已经让位于以银行为中心的交叉持股;大所有者控制,已经让位于经营者所控制。”⑥重新组建的财团“很快便成为日本经济的核心,到1977年六大企业集团占日本全法人企业总资产的24.99%,利润的26.66%”。⑦巨型企业集团的崛起,对日本企业出口实力的增强起到了极大的推动作用,在很大程度上改变了日本出口不景气的局面。

显示日本企业实力增强的另一个标志,是“经营齐全”原则的盛行。三井、三菱和住友是战前日本著名的三大财团集团。值得注意的是,战前它们的经营具有很强的专业性,往往只专注于某些工业领域,形成自己的势力范围,而不大乐意涉足新项目的投资。但新财团组建以后,由于资本的增加、实力的增强,更主要的是经营管理机制的改变,其行为模式则转变为只要有利可图,就互相竞争,竞相挤入新的领域。如三井于1955年建立了一家大型石化工厂后,三菱马上紧随其后,在1956年创办了自己的石化企业,甚至于当国际商用机器公司(IBM)已经占据世界市场主导地位时,日立公司、富士通、电气公司(N EC)也竞相跻身到计算机工业中。

随着企业实力的增强,日本产品的竞争力当然也就得到了提高。这样,以劣等货为代名词的日本产品,终于摆脱了刺刀和武力的护卫,靠着自己的实力,独立地走向世界。

二、改变占领国际市场的产品,由以轻纺产品为主改为以重化工业出击

对于日本这样一个没有资源的中等国家来说,要搞工业化的确是存在着很大的困难。出产石油的国家只要卖掉石油就能换回外汇,但日本没有可卖的资源,其唯一的资源就是吃苦耐劳的劳动力,即迫使工人低工资地长时间劳动,以制造出便宜的产品去占领市场。这种国情使日本直到50年代其出口商品结构仍然是以轻纺产品为主,“在出口贸易中,纤维制品为 3.99亿美元,占48.7%,金属制品是1.59亿美元,占19.4%,化工产

品为1.08亿美元,占13.2%,机械为0.71亿美元,占8.6%。”⑧长期以来,日本正是以由低廉工资、简陋劳动条件所带来的低成本,而使其纺织品在国际上占有一定的市场份额。

但这么一种出口产品的结构到50年代开始受到了严重的冲击。原因是第二次世界大战结束后,许多殖民地半殖民国家相继获得独立,资金和技术要求不高、建设周期短、见效快的轻纺产品便成了这些国家发展自己民族工业的首选产品。而一旦这些国家的产品进入国际市场,日本低劳动力成本的优势便马上消失,轻纺产品出口的黄金时代当然也就随之结束。

日本要想在国际市场上占有一席之地,就必须要寻求新的出口主导产品,一方面其要避免与劳动力成本比日本还要低的发展中国家进行竞争,即要寻找在资金和技术上要求比较高,使这些国家难以具备条件介入的产品;另一方面又要能使日本充分发挥其劳动力成本比西方发达国家低的这一特点,让产品能够以低价位的优势顺利占领国际市场。

日本政府经过慎重的考虑,最后确定以重化工业作为工业的支柱和出口的主导产品,并且马上进行了大规模的投资,从而使其重化工业出现了“爆炸性的膨胀”:“1955年到1970年,钢铁产量增长了10倍,铝13倍,石油制品19倍”。⑨正如日本政府所预料的那样,重化工业产品不仅成为了日本工业经济的支柱,而且迅速地成为了日本出口的主导产品,它带领着日本经济走向了辉煌。

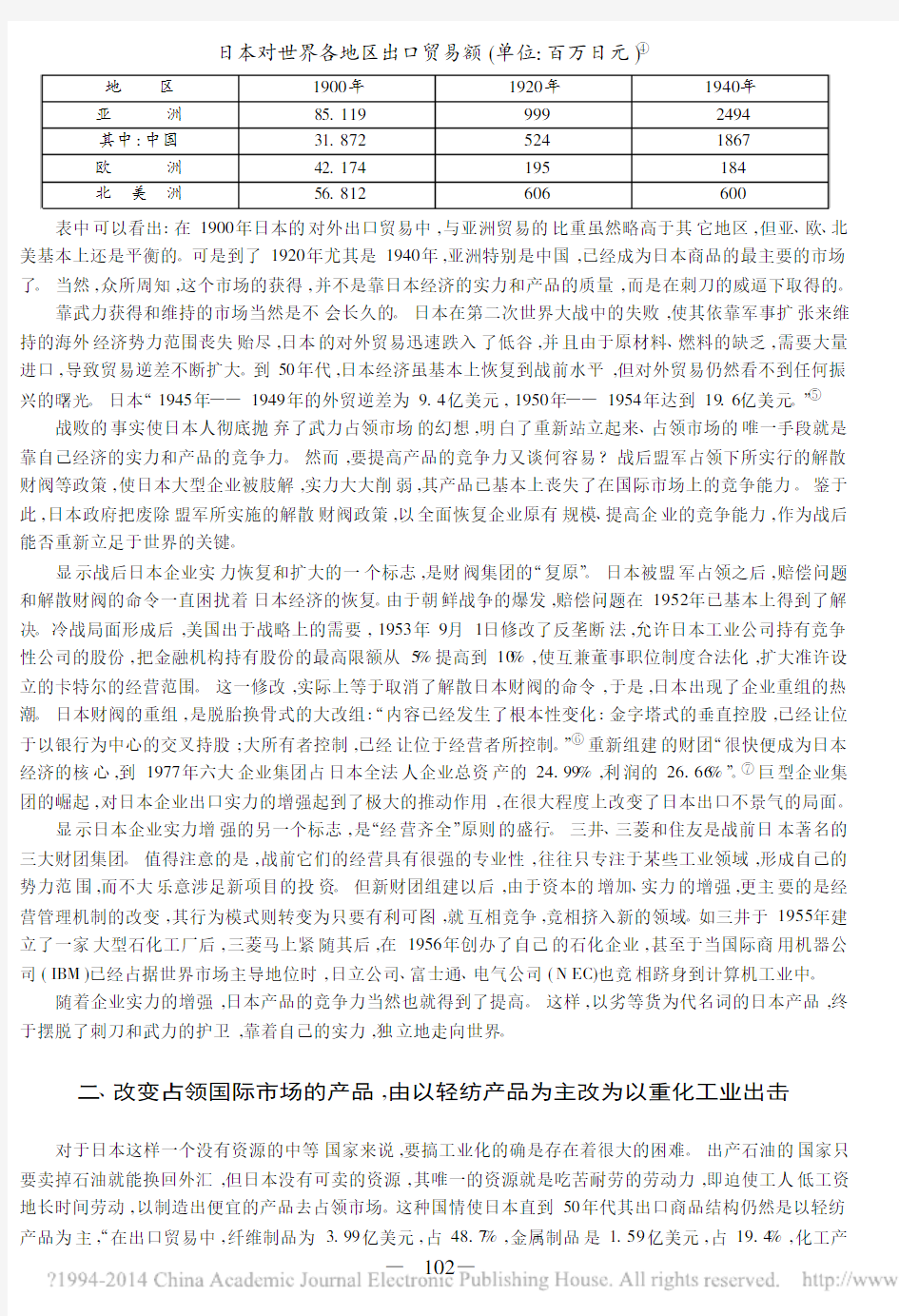

日本出口商品的构成(单位:%)10

分 类1960年1965年1969年1972年

食 品 6.3 4.1 3.6 2.3

原燃料 2.2 1.5 1.10.9

轻工业品47.031.925.518.8

重化学工业品44.062.069.377.1

其他0.40.60.60.9

从上表可以看出,轻工业产品在日本商品出口总额中,比例是逐渐减少,而重化学工业产品却是迅速增加并成功地成为了出口的主导产品。由于日本政府及时而准确地调整了出口产品结构,因而当出口贸易受到冲击时,它就能够变被动为主动,从而避免对外贸易的崩溃。换言之,日本如果没有这一政策的调整,而仍然继续在轻纺工业产品上动脑筋的话,可以肯定,其经济增长的奇迹就只能是一个神话,日本在经济上迄今也只能是一个三流的国家而已。

三、改变保护国内市场的政策,由实行强制外贸管制转为看不见的贸易堡垒

作为一个主权国家,不对自己的市场进行保护是不可想象的,即使是高唱自由贸易赞歌的美国,也常常挥起“超级301条款”的大棒,毫不犹豫地砸向任何指望在美国市场上多分得一杯羹的国家。

早在第二次世界大战之前,日本就实行外汇管理,对外采取封锁体制,对内实行保护产业的政策。二战后,从1949年12月制定了《外汇及外贸管理法》后,日本对出口贸易的统制虽然基本上撤销了,但其对进口贸易在较长的一段时间里仍坚持了统制方针。这主要是由于当时日本经济比较落后,国际竞争能力低,国际收支不稳定,外汇储备少,故不得不实行保护主义政策,“进口必须得到通产大臣的审查和批准,并取得外汇配额。”1时值冷战伊始,美国要培植日本作为它对付社会主义阵营的桥头堡,因而对日本这种贸易保护政策听之任之,而日本也心安理得地享受这种照顾,对进口的产品不仅征收很高的关税,而且还通过实行配额制度进行限制。所以到1955年上半年,日本“进口的大部分属于进口配额,自动许可制的品种不超过16%。”12到50年代末,“日本对美国的出口剧增,对美国的贸易收支在战后第一次出现了盈余”,在这种情况下,美国“强烈地要求日本尽快实行进口自由化”13。当时西方工业国家均已完成了向国际货币基金组织第八条国家的过渡,唯日本落在后面。如果日本想在将来加入先进国家的行列,在国际社会中取得健全的发展,那么进口自由化和向第八条国家过渡,便是必须通过的一个重要关口,其所实行的高关税、低进口配额的对外贸易政策,也难以

再行得通。于是,日本政府开始实行保护国内市场的新政策,即由原来的实行强制的外贸管制转为看不见的贸易堡垒。

没有了强制的外贸管制,并不意味着日本就轻易地让出自己的国内市场,其只不过是把对国内市场的保护转变为看不见的贸易堡垒:首先,建立封闭的国内商品流通渠道。日本是批发商数量相对最多的国家之一,然而这些中小批发商却绝大部分依附于大商社和大批发商,而大商社又直接控制着国内流通和进口渠道,这样就形成了对进口商品流通渠道的垄断性控制。日本中小批发商还按批发产品的种类,分别结成各自的批发组织,这种带有行会性质的组织对外国商品的进入有一种自然的抵抗倾向,在同种商品的选择中他们至少会优先照顾老主顾和老关系。对于这么一种封闭性流通渠道,连日本的学者山水宏一都觉得非常不公平,他指出:“垄断性流通体制,至今阻碍着进口商品的自由流通。”14

其次,建立排他性的企业体系。在日本,无论是生产商还是销售商,都在营筑企业系列集团。这种集团是建立在传统和习俗的基础上,具有较强的封闭性和排他性,但在企业集团内部则保持着长期而稳定的交易关系。这样,企业系列集团及其内部交易方式就对外国产品的进入形成了障碍,加之日本的许多交易惯例、经济制度等与国际贸易惯例不一致,这些无形的壁垒,在实际上就使得外国产品难以参与日本市场的竞争。如在钢铁工业迅速发展的时候,炼钢机械进口的数量较大,但一旦出现了国产的机械,进口机械便难有市场:“有的地方提出了进口机械的申请。后经告诉他们:国内能生产,不准进口。”15

此外,日本对外国的产品还实行了歧视的政策。外国产品即使能进入日本,也不意味着就拥有和日本产品一样的地位,在实际中它们往往会遭遇到许多不公平的待遇。美国学者渥尔夫曾愤愤不平地说:“外国厂商提出的产品合格证书在日本的海关根本不起作用,凡是进入日本市场的车辆,要逐台进行检查,棒球棒要一根一根地检查,美国向日本出口的数量有限的汽车,往往需要由日本的进口商出钱,经过全面的改造之后才能通过横滨的海关。”16即使是很小的产品香烟,日本人也建立了一整套办法,“日本的全国香烟经销店都有一本长达六页专门谈抵制外国香烟的小册子。上面说:`要限制外国香烟的库存量,自动贩卖机中不放置外国香烟,不将外国香烟摆在店铺的显眼位置。’”17

对这些看不见的贸易壁垒,日本人当然是不会承认的。1982年日本的樱内义雄外相说:“日本是世界上最开放的市场之一”,不久,日本驻美大使牛场信彦也说:“象日本这样迅速使贸易政策自由化的国家,在现代史上是没有先例的。”然而,实际情况是不是这样呢?欧洲经济共同体市场发言人贾依茨·阿诺依拉说:“拥有一亿七千万人口的日本,所进口其它国家产品的数量,与只有六百四十万人口的瑞士一样多。18这一概括应该是对日本封闭的国内流通体制的最好的说明。

综上所述,战后日本对外贸易的飞速发展,主要原因在于日本政府能针对本国国情,及时而又准确地调整了对外贸易的政策。正是由于这一政策的调整,不仅使日本的产品迅速地占领了国际市场,而且又非常有效地保护了国内产业。

注释:①刘天纯:《日本现代化研究》,东方出版社1995年版,第53页。②孔凡静:《日本经济发展战略》,中国社会科学出版社1983年版,第13页。③[美]约翰·惠特尼霍尔:《日本——从史前到现代》,商务印书馆1997年版,第256页。④矢野恒太纪念会:《日本1000年》,时事出版社1984年版,第341页。⑤[日]香西泰:《高速增长的时代》,日本评论社1981年版,第240页。⑥⑦14中国经济体制改革研究所赴日考察团:《日本模式的启示》,四川人民出版社1988年版,第92、246、262页。⑧张健:《战后日本经济的恢复、调整与起飞》,天津

0古籍出版社1994年版,第161页。⑨[日]林直道:《现代日本经济》,北京大学出版社1995年版,第44页。1 [日]中央大学经济研究所:《战后日本经济》,中国社会科学出版社1985年版,第230页。112金明善、宋绍英、

3[日]内野达郎:《战后日本经济史》,孙执中:《战后日本经济发展史》,航空工业出版社1988年版,第169页。1

5[日]高桥龟吉:《战后日本经济跃进的根本原因》,辽宁人民出版社1984新华出版社1982年版,第158页。1

8[美]马汶杰·渥尔夫:《日本经济飞跃的秘诀》,台湾渤海堂文化事业有限公司1990年71

年版,第90页。1

61

版,第11、9页。

[责任编辑:凌 杰]

中国如何实行对外贸易政策

当今世界,任何国家都离不开世界经济全球化和区域经济一体化,中国是WTO的主要成员国之一当然也不例外。在世界经济的全球化和区域经济一体化不断推进的过程中,贸易扮演着举足轻重的角色,我们也不敢想象没有贸易的世界会是怎么样。那么,随着中国经济的快速稳定的发展而且已成为全球经济的重要一极,针对中国当前的贸易模式以及其存在的问题,中国该在“自由贸易”与“保护贸易”之争中,如何选择适合自己的贸易政策呢? 一、自由贸易政策 自由贸易政策是自由放任经济政策的一个重要组成部分。国家取消对进出口贸易和服务贸易的限制和障碍,取消对本国进出口贸易和服务贸易的各种特权和优待,使商品自由进出口,服务贸易自由经营,也就是说国家对贸易活动不加或少加干预,任凭商品、服务和有关要素在国内外市场公平、自由的竞争。自由贸易政策实施表现为关税的降低和应税商品的减少、非关税壁垒等的减少与取消。自由贸易政策是西方国家自由竞争时期的产物。自由贸易政策随资本主义建立而出现,随资本主义发展而演变。时强时弱,没有绝对意义上的自由贸易政策。在国家存在和不平衡规律作用下,自由贸易政策成为主流政策时期短于保护贸易政策时期。但自由贸易政策有利于资本扩张本性的追求。 二、保护贸易政策 保护贸易政策主要是为了保护国内市场以促进国内生产力

的发展。国家广泛利用各种限制进口的措施,保护本国市场免受外国商品的竞争,并对本国商品给予优待和补贴,以鼓励出口。也就是说,国家对于贸易活动进行干预,限制外国商品、服务和有关要素参与本国市场竞争,国家广泛利用各种措施对进口和经营领域与范围进行限制,保护本国的产品和服务在本国市场上免受外国产品和服务的竞争,并对本国出口的产品和服务给予优待与补贴。这与早期的重商主义的保护贸易目的很不相同。重商主义限制进口,鼓励出口,其目的是为了积累金银财富;主张的保护贸易的目的则是为了提高创造财富的生产力。 三、我国当前的贸易模式所存在的问题 1、出口的快速发展不能有效提高国民经济效益和人民福利水平。 我国对外贸易的主要形式是加工贸易,大多属于来料加工,大部分的利润被他国占有,我国所分得的是微乎其微的劳动力收入。 2、不利于产业结构的升级和经济增长方式的转变。 为了尽快扩大出口规模,我国一般加工工业的技术装备需要大量进口,装备工业自身也极度依赖进口,在一定程度上加剧了国产装备工业的萎缩。统计数据表明,1994年以来,我国食品加工机械、纺织机械、建筑及采矿用机械、自动数据处理设备以及发电机组及旋转式变流机等一些支柱产业对进口设备的依赖程度越来越高。在资本品上对进口的过度依赖,制约了企业通过

二战后的美日关系

论文名称:二战后美日关系 学院历史与行政学院专业名称教育硕士(历史) 研究方向历史教育 研究生姓名龙本宁 学号Z11420209001 任课教师周倩 二〇一四年二月二十六日

二战后美日关系 摘要:战后,随着世界形势的变化,特别是中国革命走向胜利和朝鲜战争的爆发,美国对日本的政策由削弱变为扶植。美国把日本变成对抗社会主义阵营的亚洲基地,日本也需要美国的军事保护,把国家的工作重心完全转移到经济建设中,接受了“美主日从”的美日同盟,确立了“以美日关系为基石”的外交与安全政策,在冷战中发挥了反苏反共的重要作用。冷战结束后,美日同盟在国际社会的角色转型、性质定位正逐步发生演变,并出现日益强化的趋势。 关键词:崛起美日同盟战略转型 日本战败投降后,美国政府决定独占日本,其基本目标是防范日本军国主义东山再起,“确保日本今后不再成为美国的威胁”。为此,美国政府对日本采取以“打击和限制”为主的政策,力图通过民族化、非军事化、发展和平经济把日本改造成为一个和平、民主的国家。随着美苏冷战的不断加剧,美国迅速调整对日政策,放弃打击和限制改为支持和扶植,并开始把战略重点从中国转向日本,把日本纳入美国在西太平洋的战略防线之中。日本出于对国家安全战略环境的判断和“只有务实的民族主义、没有原则的现实主义”的外交政策,以牺牲部分国家主权为代价与美国签订了《日美安全保障条约》毫不犹豫的选择了与美国结盟的政策。在随后的冷战岁月中,美国逐步把日本建设成为西太平洋地区的主要军事支柱,美日同盟就成为美国亚太战略的核心,日本则成为美国对亚洲大陆实施遏制的冷战前沿。与此同时,日本审时度势接受了“美主日从”的同盟关系,奉行对美“一边倒”的外交路线,美日同盟的建立为日本的崛起提供了制度上的保障创造了有利的国际环境。冷战结束后,美日同盟在国际社会的角色转型、性质定位正逐步发生演变,并出现日益强化的趋势。美日同盟的调整对东亚安全秩序产生了重要影响,一方面,它遏制和防范中国的发展;另一方面,它在一定程度上发挥了制衡作用,有利于防止东亚地区危机的爆发。特别是随着中国经济和军事实力的强大,中国必将成为东亚地区安全秩序建构不可忽视的重要力量。美日同盟便是遏制和防范中国的有效战略武器。美日合作领域从单一走向多元化,从区域走向全球化,美日同盟走向强化。 一、日本的崛起 (一)日本经济的恢复和发展

中国对外贸易现状及对策分析论文

中国对外贸易现状及对策分析 摘要 自改革开放我国对外贸易不断扩大,加入WTO更为国内企业提供了更多公平竞争的机会,中国已俨然成为贸易大国。但贸易大国不等于贸易强国,我国在对外贸易中存在的问题不能不引起我们重视。本文通过分析近期我国对外贸易呈现出的特点、以及新形势下面临的挑战,提出了中国对外贸易的积极因素及应采取的对策。 关键词:财政政策贸易顺差贸易壁垒 1、近期我国对外贸易呈现出的特点 自全球经济危机爆发以来,国际贸易受到了前所未有的冲击。各国政府也纷纷采取措施保护本国工业,与此同时,贸易摩擦不断,贸易纠纷愈演愈烈,国际贸易保护主义显有发展,贸易外部环境不断恶化。 面对这一严峻复杂的形势,中国政府果断决策,及时调整宏观调控方向,实行积极的财政政策和适度宽松的货币政策,全面实施应对国际金融危机的一揽子计划,出台了提高部分产品出口退税率、改善企业融资环境等一系列稳外需政策措施,应对国际金融危机,并取得了明显成效,中国外贸发展出现积极变化。2009年中国对外贸易进出口总值为22072.7亿美元,同比下降13.9%;其中出口12016.7亿美元,同2008年相比下降16%,进口10055.6亿美元,下降11.2%,超过德国成为世界第一大贸易出口国,而且在进口方面仅次于美国、德国,是世界第三大进口国。 2009年9月中国海关总署发布了2009年前8个月的我国外贸进出口情况,根据公布的外贸数据,反映出我国对外贸易呈现出了新的特点:

(一)与2008年同期相比,进出口贸易额大幅下降,贸易顺差明显减少,但是,出现回暖迹象据海关统计,2009年1月~8月我国对外贸易累计进出口总值13 386.6亿美元,比上年同期下降22.4%。其中出口7 307.4亿美元,下降22.2%;进口6 079.2亿美元,下降22.7%。累计贸易顺差1 228.2亿美元,减少19%。海关统计显示,8月份当月,我国外贸进出口总值1 917亿美元,其中出口值1 037亿美元,7月和8月两个月出口值连续稳定在千亿美元之上;进口880亿美元。经季节调整后,8月份进出口、出口和进口环比分别增长2.3%、3.4%和1%。 (二)在出口商品中,主要劳动密集型产品出口降幅明显小于同期出口总体水平海关统计显示,2009年前8个月,我国主要劳动密集型产品出口同比降幅均小于总体降幅22.2%的水平,其中服装及衣着附件出口674.6亿美元,下降10.4%;鞋类出口183.3亿美元,下降5.8%;家具出口156.6亿美元,下降9.4%;箱包出口80.3 亿美元,下降9.4%。此外,纺织纱线及织物374.3亿美元,下降14.9%;玩具45.5亿美元,下降12.2%。同期,我国机电产品出口4 278.5亿美元,同比下降20.6%。 2、新形势下我国对外贸易面临的考验 从2002年到2008年,我国外贸经历了七年的高速增长,年均增速达到26%,进出口总额翻了两番多。与此同时,结构不优化、增长方式粗放等问题依旧突出,同时出现了贸易顺差急剧扩大、摩擦迅速增加、与宏观经济不协调、资源能源和环境承载吃紧等一系列新矛盾。进入2010年,随着各主要经济体的复苏,国家支持外贸发展各项政策措施效果将进一步显现,外贸恢复增长的前景可以期待。但是,新形势下我国对外贸易仍然面临着不小的考验。

日本的对外贸易依存度

对外贸易依存度又称为对外贸易系数(传统的对外贸易系数),是指一国的进出口总 额占该国国民生产总值或国内生产总值的比重。其中,进口总额占GNP或GDP的比重称为进口依存度,出口总额占GNP或GDP的比重称为出口依存度。对外贸易依存度反映一国对国际市场的依赖程度,是衡量一国对外开放程度的重要指标。 决定因素: 首先是经济规模,也即一国GDP的大小。一般而言,在开放经济条件下,小国的贸易依存度大于大国,其主要原因是小国本身的资源和市场都有限,经济发展在很大程度上必须依靠进出口。相比之下,大国由于本身资源丰富、国内市场广阔等因素,对外部经济依赖程度不大,外贸依存度相对较低。 其次是国民收入的构成。三次产业变动对外贸依存度有很大影响,而产业结构又与一国发展阶段有关。处于经济初级发展阶段的国家,由于农业比重较大、制成品比重不高、出口竞争力不强等原因,一般外贸依存度较低。另一方面,发达国家中可贸易程度较小的第三产业(服务业)占有较高比重,因此它们的外贸依存度通常也不高。相比之下,处于经济发展中期阶段的国家由于第二产业比重高,产品在国际上具有一定的竞争力,所以外贸依存度较高。 对外贸易依存度 第三是经济发展战略以及由此导致的对外开放程度也是影响外贸依存度的重要因素。 采取出口导向发展战略的国家,如亚洲四小龙,常常通过低估本币汇率、采取出口奖励等政策手段压低出口部门的生产成本,使国内资源更多地流向对外部门,同时这些国家又受本身市场、资源等限制,为保证出口增长还需要进口原材料等上游产品,因此这些国家外贸依存度会更高一些。 第四是汇率水平的影响。

直接影响是,由于汇率水平影响到国内外价格比,所以它对外贸依存度的分子、分母都产生影响。例如,当一国本币被低估时,以外币衡量的GDP会低估,这样计算出来的外贸依存度就较高,反之则反是。间接影响是,汇率往往是一国外贸政策的工具,如实行出口导向的国家选择采取汇率低估政策,那么会促使对外部门在经济中比重的提高,从而导致外贸依存度发生相应的变化。 日本的对外贸易依存度只有大约20%,这与世界平均水平相差很大,这里原因有很多: 主要:日本把原来在本国企业的工厂都转移到了外国,从区位理论来说,转移产业到生产成本最低的国家,而这些国家同时也是最大的消费国,生产与消费集中,利用廉价劳动力,减少原料运输成本,从购买到生产到消费都在国外进行,贸易量减少。并且日本对外资的限制也很多,这在很大程度上限制了外贸投资。 二是:日本作为发达国家,可贸易程度较小的第三产业(服务业)占有较高比重,因此它们的外贸依存度通常也不高。

战后初期美国对日政策的转变及其对日本的影响

战后初期美国对日政策的转变及其对日本的影响 南开大学政治学系徐斐 第二次世界大战结束后,美国单独占领日本不久,麦克阿瑟就明确宣称占领日本的终极目标是“确保日本今后不再成为美国的威胁,不再成为世界和平与安全的威胁”,表明美国占领日本初期的对日政策是非军国主义化和民主化,并陆续采取了诸如解散日本军队、逮捕战犯、剥夺军国主义头目和职业军人的公职、整肃一批极右政界人物、恢复日本共产党合法地位、解散财阀、实行土地改革、制定新宪法,推进民主化等一系列措施。然而,随着美苏冷战全面展开,国际形势的骤变,美国对日政策也相应发生了重大变化,从遏制转为扶植,培植强有力的日本政府,重新武装日本,使其成为美国反共战略的急先锋和亚洲的盟友。 具体的说,促使战后初期美国对日政策转变的原因主要有三: 其一,战后,随着共同敌人的消失,美苏这两个主要的战时盟国开始反目,分歧和矛盾日益突出,美苏冷战日趋表面化。日本处于两大势力圈的交点,战略地位重要,又是亚洲唯一可以执行美国冷战政策的国家。 其二,蒋介石政权的垮台,中国共产党领导的中华人民共和国的成立,打破了美国以中国为基地称霸亚洲的迷梦,这就促成了美国与日本结盟的趋向。美国政治家乔治·凯南曾发表一段名言:“面对一个真正友好的日本和一个有名无实的敌对的中国,我们美国人会感到相当安全,但一个有名无实的友好的中国和一个真正敌对的日本对我们的威胁,已为太平洋战争所证实;一个敌对的中国和一个敌对的日本更糟。然而共产主义在中国的大部分胜利必然增强对日本共产主义的压力,如果这种压力获得成功,那我们面临的日本将显然是一个敌对的日本。”这一观点对美国政府制定对日政策产生了重要的影响,日本成为美国在亚洲必不可少的伙伴。 其三,1950年朝鲜战争爆发,美国政府认为,日本“对于今后远东可能发生的新的极权主义的威胁,可以发挥防波堤的作用”。为了自身的利益,美国必然要把日本变为自己的“亚洲兵工厂”和反共盟友。 基于以上原因,美国重新调整部署了对日的经济、政治、军事政策,而这一系列的转变对日本的经济、政治、外交等方面产生了深远的影响。 经济上,美国实行了从限制转为扶植的政策。主要表现在:第一,放弃了对日本的战争索赔,撤消了以拆迁日本军事工业作为战争赔偿的计划。1947年1月和1948年3月,美国先后提出两个新方案,对先前的“赔偿方案”进行大幅度修改,将拆迁的工业设备减到原方案的30%。到了1949年5月,干脆宣布取消了日本的一切赔偿。这样,日本的850个军需工业和其他主要工业部门的大企业基本上都保留下来,使日本的军事工业基础根本没有受到损伤。第二,撤消了解散日本大企业的大部分指令。1946年,为控制日本经济,美国占领当局曾在日本进行了经济民主化的改革,解散财阀,分割大企业。但到1947年末和1948年初,随着美国政策的改变,日本一些企业又重新集结,大垄断企业得以复活。第三,美国增加了对日本的经济援助。在1945年到1951年占领期间,美国政府向日本提供的经济援助高达21.28亿美元,占同一时期日本进口总额的38%。这些资金主要被用于煤炭、钢铁、电力等基础工业部门,对日本经济的恢复起了重要的作用。 朝鲜战争爆发后,美国首先在距离朝鲜战场最近的日本大量采购军需物资,以现款直接向日本订货和使用日本廉价劳务,这被称作“特需”。从朝鲜战争爆发到1953年,日本获得的特需收入累计达23.8

二战后美国改造日本的一系列措施

[导读]战后日本最终形成了依存于美国的结构。从美国的角度来看,这种美国实施的课业,可以说成功地规训了日本。民主主义、经济的繁荣、军事力量的抑制,这些成为美日两国异口同声赞叹的成就。 1945年8月30日,美国军用飞机抵达东京近郊的厚木机场,道格拉斯·麦克阿瑟踏上日本土地,“仿佛是二十世纪的拿破仑皇帝一般”。美日关系的故事情节从这一刻起发生转折:双方化干戈为玉帛,开始上演一出包含着温情、理解与敬意的交流剧目。美国精英对日本国民的柔顺感觉讶异,而日本人对美国的宽宏大量则感恩戴德。此后,双方结成“美日同盟”。这是否皆大欢喜?由于美日同盟的性质已然超乎人们的一般理解,人们对其本质及意义缺乏准确的把捉。这本《战后日本的美国软实力》(《戦後日本におけるアメリカのソフト?パワー》)就给读者这样的印象;不过,它为我们洞察这种同盟关系的本质提供了不可或缺的历史素材。 这是一部讨论二战后美国如何实施对日文化政策的著作。作者京都大学教授、日美外交史专家松田武基于新近解密的档案资料,详细描述了占领军司令部、美国国务院、民间财团、日本学术研究机构之间的互动过程。这些互动均指向一个冠冕堂皇的目标:促进美日文化交流。在作者历史学的解剖刀下,(美国与日本)政府-财团-大学三个组织的“共生关系”得到了展现;标题中的“美国软实力”正是对这种关系的另一种表达。一般而言,在硬实力的背景下,软实力要发挥作用,还需依赖两个条件:一是学术界对对象国进行过长期研究,有大量的知识储备;二是政策制定者对这些知识的运用。二战后,美国对日政策制定者最大限度地使用了美国的日本研究成果,从而卓有成效地发挥了其软实力。 作者于是得出结论说,日本已经完全陷入了美国软实力的控制中,“在精神上与心理上形成了对美国永久性的半依存结构”。这句话并非耸人听闻,因为“在精神上与心理上”这个限定性描述性命攸关。这个结论究竟意味着什么?这是对美国对日政策成功的赞歌,还是对日本国民的命运与生存状况敲响的警钟?思考如果驻足在“民族国家”层面上,我们将无法获得关于“美日同盟”的本质认识。我们必须进一步拓宽视野:这里所言的战后美日关系,对于世界史、对于人类社会而言具有怎样的意义?

中国对外贸易政策的变化

中国加入WTO后对外贸易政策的变化 自中国加入WTO后,国际经济竞争逐渐激烈,贸易自由化的同时,国家保护主义也呈现出新的形式。面对各国对中国企业的贸易保护主义攻击,中国的对外贸易政策也在不断的变化和发展。 国际市场及其制度环境相当严峻。随着中国加入WTO,中国将面临着全方位、多层次的挑战,首当其冲就是中国开放型经济的建立。中国不像亚洲“四小龙”,不能单向地直接向国际市场迈进,只能在逐步开放国内市场的同时进军宽广的国际市场。同时,中国不得不全面接受以WTO为中心而制订的一系列国际贸易制度、准则,尽管这些制度、准则对像中国这样的发展中国家来说并不完全合理。 2001年中国正式加入WTO后逐渐与WTO规则相适应的规范的公平与保护并存的贸易政策。2007年,中国在前几年加强进出口调控的基础上,继续对外贸政策进行了调整和完善。主要措施有:调整和完善出口退税政策,进一步降低或取消了部分高能耗、高污染和资源性产品以及容易引起贸易摩擦产品的出口退税;继续完善加工贸易政策体系,扩大了限制类和禁止类加工贸易商品目录;调整进出口关税税率,加征或提高了部分资源性产品出口关税,降低了部分国内需要的资源性产品和涉及百姓生活的日用品的进口暂定税率;取消了包括钢材、钢坯、塑料原料及部分机械设备、装备、仪器在内的338个税目的自动进口许可证管理。同时,进一步实施科技兴贸战略,加快科技创新基地建设,支持自主知识产权、自主品牌产品出口,扩大优势农产品出口,大力发展服务贸易,增加能源原材料以及先进技术装备、关键零部件进口。 针对国际竞争环境的越发激烈化,中国国际贸易在坎坷中经历了近二十多年

的改革,逐渐地融入到世界经济体系中去,使得中国国际贸易政策不断趋于成熟,并促进了中国经济的增长及国民福利的提升。在中国参与APEC运作及加入WTO以后,中国的国际贸易政策也越来越趋于理性,向自由化的贸易不断迈进,贸易政策措施的选择也越来越具有针对性、规范性。 1.在WTO体制下推进国际贸易自由化。中国已是WTO成员,中国贸易政策的制定必须依据WTO这个开放型的自由贸易体制,必须在WTO所确定的原则、规则下推进国际贸易的自由化。一般说来,WTO中对贸易政策及贸易行为而制定的准则、规范提倡的是使贸易自由化逐渐进行。其表现在以下几个方面:(1)在市场经济的基础上开放贸易制度。(2)建立并维护贸易环境的公平性。(3)采取规范的、透明的贸易调节政策。(4)允许WTO贸易政策规则以外的经济事项发生。在实际贸易交往中,一些交易和贸易政策部分的与WTO原则相冲突相违背的情况发生也是可以包容的。这些政策主要是:国际收支平衡、进口损害防御措施、区域经济一体化、幼稚工业保护以及发展中国家的一些政策等。在WTO贸易政策规则下,中国的贸易政策选择主要体现在推进国际贸易自由化趋势以及利用WTO‘的相关保护措施对国内市场、产业、企业进行适当的必要的保护。 2.立足于本国的发展现状,制定符合本国利益的贸易法律体系。不同国家的经济实力大不相同,因而对他采取的贸易政策也不相同。所以每个国家在制定国际贸易政策时,必须结合本国的经济发展水平以及本国的具体法律制度,而不能盲目地采用西方国家的政策策略。在本国行业遭遇外国贸易保护主义冲击时,比如反倾销、反补贴、绿色壁垒、技术壁垒时,中国应适时地制定相关应对措施,加强贸易保护政策中国已成为世界上遭受贸易保护主义打击最大的国家之一因此,中国必须制定实时的贸易政策来应对各个方向而来的保护主义攻击。如:利

国际贸易理论的演变

国际贸易理论的演变 (1)绝对优势理论 绝对优势理论是亚当·斯密在18世纪提出的。绝对优势理论认为,各国在生产技术上的绝对差异导致在劳动生产率和生产成本的绝对差异,这是国际贸易和国际分工的基础。各国应该集中生产并出口具有绝对优势的产品,而进口不具有绝对优势的产品,其结果是可以节约社会资源,提高产出水平。 (2)比较优势理论 大卫·李嘉图在19世纪初提出了比较优势理论。他认为,决定国际贸易的因素是两个国家产品的相对

生产成本,而不是生产这些产品的绝对生产成本。只要两国之间存在生产成本上的差异,即使其中一方处于完全的劣势地位,国际贸易仍会发生,而且贸易会使双方获得收益。 比较优势理论的基本原理:如果每个国家都出口本国具有比较优势的产品,则两国都可以从国际贸易中受益。 (3)赫克歇尔-俄林理论——要素禀赋理论 要素禀赋是指一国所拥有的两种生产要素的相对比例。要素禀赋理论认为,各国的资源条件不同,也就是生产要素的供给情况的不同,是国

际贸易产生的基础。根据赫克歇尔和俄林的理论,各国应该集中生产并出口那些能够充分利用本国充裕要素的产品,进口那些需要密集使用本国稀缺要素的产品。国际贸易的基础是生产资源配置或要素储备比例上的差别。 (4)规模经济贸易理论——当代贸易理论,美国经济学家克鲁格曼提出 大规模的生产可以降低单位产品的生产成本。各国利用规模经济来生产有限类别的产品,同时通过国际贸易实现产品的流动,这样才能实现国际分工的规模效益,这是现代国际

贸易的基础。 【例题1·多选题】(2007、2008年)随着国际贸易理论的演变,当前主要的国际贸易理论有()。 A.绝对优势理论 B.比较优势理论 C.要素禀赋理论 D.规模经济贸易理论 E.外贸依存理论 [答疑编号911090101:针对该题提问] 【答案】ABCD 【例题2·单选题】(2008年)各国应该集中生产并出口那些充分利用本国充实要素的产品,进口那些

中国与日本的对外贸易现状及对策分析

目录 一、前言 ......................................................................................................................... (一)研究背景和意义 ................................................................................................. (二)对外贸易的理论 ................................................................................................. 二、中国与日本对外贸易现状及特点 ......................................................................... (一)中国与日本对外贸易现状 ................................................................................. (二)中国与日本对外贸易特点 ................................................................................. 1.对外贸易商品特点............................................ 2.对外贸易方式特点............................................ 3.对外贸易地理特征............................................ 三、中国与日本对外贸易存在的问题 ......................................................................... (一)对外贸易政策不够完善 ..................................................................................... (二)对外贸易方式不够平衡 ..................................................................................... 1.重视创汇能力而忽视品牌打造.................................. 2.重视出口贸易而忽视进口贸易.................................. 3.重视出口产品而忽视高端价值.................................. (三)对外贸易风险仍然较高 ..................................................................................... 四、中国与日本对外贸易发展的优化对策 ................................................................. (一)健全对外贸易政策体系 ..................................................................................... (二)加快对外贸易转型升级 ..................................................................................... (三)推动对外贸易技术创新 ..................................................................................... (四)加强国际贸易风险控制 ..................................................................................... (五)引导企业对日直接投资 ..................................................................................... 五、结论 ......................................................................................................................... 参考文献 .........................................................................................................................

简析中国对外贸易政策演变与经济增长之间的关系

简析中国对外贸易政策演变与经济增长之间的关系 摘要:当今世界没有一个国家能够完全脱离与世界经济的联系,而孤立的求得本国经济的迅速发展。因为没有哪一个国家拥有发展本国经济所需要的全部资源,能够掌握世界所有的技术。各国通过对外贸易,取得了所需要的资源、市场和各国人民在长期创造的技术、积累的经验以及它的全部成就,加速了经济的发展。新中国成立以来,我国对外贸易经历了两段截然不同的发展过程。改革开放前,对外贸易进出口总额206亿美元,世界排名第32位,占世界贸易总额的比重不到1%;改革开放后,我国对外贸易发生巨大变化,2008年,对外贸易进出口总额达25617亿美元,世界排名第3位,占世界贸易总额的比重上升到近9%,成为举足轻重的世界贸易大国。对外贸易的发展与贸易政策的制定和经济的增长息息相关。 关键词:对外贸易政策;经济增长;改革开放 Analysis the relationship between the evolution of Chinese foreign trade policy and the economic growth Abstract:Today's world, no country can be completely out of contact with the world economy. Isolated country's rapid economic development obtained. Because no country has developed all the resources its needed for economic. Able to master all the technical world. States through foreign trade, to obtain the required resources, markets and people of all countries in the long term creation of technology, experience and achievements of all and accelerated economic development. Since the founding of New China, China's foreign trade has experienced the development of two distinct. Before the reform, foreign trade import and export volume 20.6 billion, the world number 32, representing the proportion of total world trade less than 1%. After the reforms, China's foreign trade witnessed tremendous changes, in 2008, foreign trade import and export volume reached 2.5617 trillion U.S. dollars, the world number three, the proportion of the world's total trade rose to nearly 9%. Keywords:Foreign Trade Policy; Economic growth; Reform and opening up

二战后日本经济增长历程GDP

1955-2010年日本GDP变化情况 数据来源:日本统计局 年份名义GDP(亿日 元)名义增长 (%) 实际增长 (%) 名义GDP (亿美元) 年平均汇率(美 元兑日元) 1955 83,695.0 232.49 360 1956 94,222.0 12.6 7.5 261.73 360 1957 108,583.0 15.2 7.8 301.62 360 1958 115,383.0 6.3 6.2 320.51 360 1959 131,903.0 14.3 9.4 366.40 360 1960 160,097.0 21.4 13.1 444.71 360 1961 193,365.0 20.8 11.9 537.13 360 1962 219,427.0 13.5 8.6 609.52 360 1963 251,132.0 14.4 8.8 697.59 360 1964 295,413.0 17.6 11.2 820.59 360 1965 328,660.0 11.3 5.7 912.94 360 1966 381,700.0 16.1 10.2 1060.28 360 1967 447,305.0 17.2 11.1 1242.51 360 1968 529,749.0 18.4 11.9 1471.53 360 1969 622,289.0 17.5 12 1728.58 360 1970 733,449.0 17.9 10.3 2037.36 360 1971 807,013.0 10 4.4 2241.70 360 1972 923,944.0 14.5 8.4 2999.82 308 1973 1,124,981.0 21.8 8 4150.15 271.07 1974 1,342,438.0 19.3 -1.2 4591.89 292.35 1975 1,483,271.0 10.5 3.1 4989.81 297.26 1976 1,665,733.0 12.3 4 5622.73 296.25 1977 1,856,220.0 11.4 4.4 6953.96 266.93 1978 2,044,041.0 10.1 5.3 9833.27 207.87 1979 2,215,466.0 8.4 5.5 10007.53 221.38 1980 2,401,759.0 8.4 2.8 10592.57 226.74 1981 2,579,629.0 7.4 3.2 11696.88 220.54 1982 2,706,007.0 4.9 3.1 10864.01 249.08 1983 2,817,671.0 4.1 2.3 11863.38 237.51 1984 3,005,430.0 6.7 3.9 12653.38 237.52 1985 3,204,187.0 6.6 4.4 13432.49 238.54 1986 3,354,572.0 4.7 2.9 19906.08 168.52 1987 3,497,596.0 4.3 4.2 24181.39 144.64 1988 3,739,732.0 6.9 6.2 29182.46 128.15 1989 3,999,983.0 7 4.8 28993.79 137.96 1990 4,300,398.0 7.5 5.1 29700.93 144.79 1991 4,582,991.0 6.6 3.8 34021.16 134.71 1992 4,710,207.0 2.8 1 37190.74 126.65 1993 4,753,811.0 0.9 0.3 42750.10 111.2 1994 4,884,500.0 2.3 0.6 47788.87 102.21

国际贸易政策对我国对外贸易的影响探究..

摘要 对外贸易亦称“国外贸易” 或“进出口贸易”,简称“外贸”,是指一个国家(地区)与另一个国家(地区)之间的商品、劳务和技术的交换活动。国际贸易政策是一国政府为使本国利益最大化、为促进本国经济快速发展、实现本国收入公平分配而采取的限制或者是鼓励自由贸易的策略。国际贸易理论中,自由化国际贸易政策一直以来是占主导地位的,针对世界上各国贸易限制政策及相应的保护政策,中国必须结合国际环境及制度,选择符合本国国情、遵守国际准则、加强本国经济实力的国际贸易政策。国际贸易政策和一国对外贸易更是有着紧密的联系,如何更好地利用国际贸易政策促进本国对外贸易的发展成为各国越来越关注的问题,本文主要讲述中国对外贸易的重要意义、中国在对外贸易中所面临的环境、中国国际贸易政策改变过程中对外贸易的特征以及取得的成果。同时本文搜录了一些基本的信息并结合图文来分析借以更为直观的方式展现给大家。 关键词:国际贸易政策对外贸易对外贸易环境

ABSTRACT Foreign trade " foreign trade " or " import and export trade " refers to the a country’s activities with another country between the goods, services and technical exchange . International trade policy is the strategy used by the government to maximize their own interests, to promote its rapid economic development, to promote the fair distribution of income and restrict or encourage free trade. In the theory of international trade, the international trade policy has always been dominant. According to world trade restrictions and corresponding protection policy, China must choose the international trade policy integrated with the international environment and system, and with native national condition and adherence to international guidelines to strengthen the national economy. International trade policy and foreign trade is closely linked, how to make better use of international trade policy to promote the development of foreign trade has become more and more important. This article focuses on the significance of Chinese foreign trade, the environment that Chinese foreign trade faces, the process of foreign trade and achievements made by Chinese. At the same time in this paper, there is some basic information combining graphic analysis to show you. Key words:international trade policy and foreign trade foreign trade environment.

论述国际贸易理论的发展脉络与演变过程

论述国际贸易理论的发展脉络与演变过程论述国际贸易理论的发展脉络与演化进程: 国际贸易理论主要分为传统国际贸易理论和新国际贸易理论 1、传统国际贸易理论 传统国际贸易理论分为重商主义理论、绝对优势理论、比较优势理论、要素天赋理论、里昂惕夫之谜、相互需求理论。 (1)、重商主义理论(15世纪—17世纪) 重商主义是资本主义生产方式准备时期建立起来的代表商业资产阶级利益的1种经济学说和政策体系。 产生背景:15世纪以后,社会财富由土地转向货币,货币被认为是财富的代表情势和国家富强的意味。外贸被称为是财富的源泉。 主要内容:1、1切经济活动的目的都是积累财富2、货币是1国财富的根本3、获得财富的途径是对外贸易顺差4、国家的政策:“奖出限入”5、各国间的贸易是:“零和博弈” 重商主义理论的两个发展阶段: 货币差额论: (15世纪—16世纪中期) 直接控制货币活动,制止金银输出,在对外贸易上遵守少买多卖的原则,使每笔交易和对每一个国家都保持顺差。 贸易差额论: (16世纪后半期—17世纪) 反对国家限制货币输出,认为会招致其他国家的报复。认为对外贸易能使国家富足,但必须谨守进出口贸易额顺差的原则。

(2)、绝对优势理论(18世纪) 产生背景:1、实践背景:18世纪中期,资本主义手工业正向机械大工业过渡。英国是当时世界贸易的中心,工业发展领先于其他国家,迫切需要突破重商主义奖出限入、反对金银外流等思想的束缚,进口原料,发展工业生产。2、理论背景:1776年亚当斯密的《国富论》的发表 绝对优势理论观点概括:在自由贸易的条件下,如果每一个国家都依照自己绝对有益的生产条件进行分工,以绝对低于他国生产本钱的商品进行交换,可以享受分工带来的利益,这样会大大地提高劳动生产率并使物资财富不断增加,并使各国从贸易中获益。 (3)、比较优势理论(19世纪) 产生背景:1、理论背景:亚当·斯密:《国富论》;1815年,罗勃特·托伦斯:《关于玉米对外贸易的论文》提出“比较优势”的概念;古典政治经济学的完善:劳动价值论。2、实践背景:19世纪早期,英国完成资本原始积累,第1次工业革命时期。1815年英国政府为保护土地贵族阶级利益而修订实行了“谷物法”。”谷物法”颁布后,英国粮价上涨,地租猛增,它对地主贵族有益,而严重地侵害了产业资产阶级的利益。 基本概念:古典定义:1国生产某种产品的本钱相对地比另外一国低。新古典解释:指1国以比另外一国低的机会本钱生产1种商品的能力。 (4)、要素天赋理论(20世纪) 代表人物:瑞典经济学家赫克歇尔和俄林 (5)、里昂惕夫之谜(20世纪) 代表人物:瓦西里·里昂惕夫,美国哈佛大学著名经济学家

浅析二战后期美国对日本使用原子弹的原因

浅析二战后期美国对日本使用原子弹的原因 学生姓名:李富侠学号:200602020004 政法系历史学 指导教师:苗杨职称:讲师 摘要:1945年8月6日和9日,美国分别在日本广岛和长崎投掷了原子弹,这对加速日本军国主义的彻底覆灭和第二次世界大战的结束起了重要作用。但当时及战后至今,对美国在日本投掷原子弹这一人类史上仍属第一次的军事行动的,还存在着争议。对此,本文作一简要分析。 关键词:美国;日本;原子弹;原因 Abstract:On August 6th and 9th , 1945, the United States voted down the atomic bomb in Hiroshima and Nagasaki respectively, that completely collapse of Japanese militarism and the end of World War II. But at that time and after the war, the U.S atomic bomb in Japan throwing this human history is still the first military action, there is the controversy. In this connection, the paper will make a brief analysis. Key Words: USA; Japan; Atomic bombs; reason. 前言 二战末期美国对日本投掷原子弹的行为受到了包括社会主义在内的许多国家的谴责,日本则充分利用这种形势来宣传自己所受的灾难,而原子弹对世界反法西斯胜利的作用却被忽视了。在冷战时期,原子弹成为意识形态斗争的热点之一。客观公正的评价历史事件,必须把它放在当时的历史环境中来做具体分析,因此,我们必须根据二战后期的形势来分析原子弹的投掷原因。 日本投降是在美国投掷原子弹之前就已经定局了,当时苏联即将参加对日作战,日本正在酝酿投降。美国的情报部门分析,只要俄国参战,日本就会投降,对此,美国政府十分清楚。因此,从军事角度考虑,投掷原子弹并非必要,这一点是毋庸置疑的。那么,为什么在此情况下,美国还要在1945年8月6日向日本投掷第一颗原子弹,又在8月9日向日本投掷了第二颗原子弹呢?本文将就此问题做一探讨。