论汉语“见”的语法化现象

Modern Linguistics现代语言学, 2014, 2, 1-6

https://www.360docs.net/doc/983426271.html,/10.12677/ml.2014.21001 Published Online February 2014 (https://www.360docs.net/doc/983426271.html,/journal/ml.html) On the Grammaticalization of Jian in Chinese

Kin Wing Chan1,2

1Chinese University of Hong Kong, Hong Kong

2Polytechnic University of Hong Kong, Hong Kong

Email: kevinchan@https://www.360docs.net/doc/983426271.html,.hk

Received: Dec. 30th, 2013; revised: Jan. 28th, 2014; accepted: Feb. 9th, 2014

Copyright ? 2014 Kin Wing Chan. This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. In accordance of the Creative Commons Attribution License all Copyrights ? 2014 are reserved for Hans and the owner of the intellectual property Kin Wing Chan. All Copyright ? 2014 are guarded by law and by Hans as a guardian.

Abstract:Croft (1990) argues that desemanticization, in which a linguistic element losses its lexical meaning, is an associate phenomenon of grammaticalization. For example, the expression “be going to” in English was once having a concrete lexical meaning (that somebody is travelling to somewhere). After undergoing the process of grammaticalization, it lost the lexical meaning “to go” and acquired a grammatical meaning (i.e.: a future-tense marker). However, the argument of “losses of meaning” is quite vague. How can we observe the changes of meaning? How can we describe the changes of meaning in an objective manner? This article, through studying the grammaticalization of Jian in Chinese, intends to apply “semantic analysis” to observe how the meanings of a linguistic forms change. There are four arguments proposed by this article: 1) Jian was grammaticalized into a passive marker in pre-Qin; 2) Jian was grammaticalized into a resultative com-plement in Tang; 3) Jian is undergoing the third grammaticalization path and acquiring the function of a sub-ordinative conjunction; 4) Through studying the three grammaticalization paths of Jian, we argue that “se-mantic analysis” can help us to understand more about grammaticalization.

Keywords: “Jian”; Chinese; Grammaticalization; Semantic Change; Semantic Analysis

论汉语“见”的语法化现象

陈健荣1,2

1香港中文大学,香港

2香港理工大学,香港

Email: kevinchan@https://www.360docs.net/doc/983426271.html,.hk

收稿日期:2013年12月30日;修回日期:2014年1月28日;录用日期:2014年2月9日

摘要:Croft(1990)[1]指出语法化中伴随着一种“去语义化”(desemanticization)现象,即某一语言形式在进行语法化的同时,其语义会虚化甚至消失(loss of meaning)。例如英语的“be going to”1原本是具有实在的语义(即“某人正在去某地”),但进行语法化后语义变虚,已不再表达动作“去”,取而代之的是语法意义,在句子中作为将来式标记。然而,光谈“语义虚化”,未免略嫌空泛。如何观察语义的演变?又如何可以客观地描述呢?本文以汉语“见”的三个语法化路径为例,采用“语义分析法”

以观察一个语言形式的语义是如何演变和“虚化”。本文提出四项论点:1) “见”在先秦时期进行语法化而演变成被动标记;2) “见”亦于唐初时期透过第二次语法化而成为结果补语;3) 现代汉语中“见”开始进行第三次语法化:由动词虚化成连接从属关系的连词(subordinative conjunction);4) 以“见”

的三次语法化为例,论述“语义分析法”如何有助我们对语法化过程有更进一步的了解。

1有关英语“be going to”语法化过程的详细描述,可参考Bybee(2002: 154)[2]。

关键词:见;汉语;语法化;语义演变;语义分析法

1. 标记被动的助动词

甲骨文的“见”,乃“人形之上一只大眼……象一个人张眼凝神而视”2。《说文解字》[3]中“见”的解释为:“见,视也”。其后又引申为“拜见、会面”3。参考以下句子:4

(1) 戊戌卜,其阴抑,翌后不见云《合集20988》

(2) 庚辰卜,见彘《合集22436》

(3) 行其庭,不见其人《易经·艮卦》

(4) 一日不见,如三秋兮《诗·王风·采葛》

(5) 曹刽请见《左传·庄公十年》

(1)~(3)中“见”表“看见”,(5)表“会面”义,(4)解作“看见”、“会面”均可5。吕叔湘(1984)[6]、姚振武(1988[7]、1999[8])、刘瑞明(1994)[9]和徐志林(2007)对先秦时期的“见”进行语义分析,视这两种语义为本义,并推论其它“见”的义项皆由“看见”引申而来。先秦时期的“见”亦表“遭受”义,徐氏认为“见”便是由“遭受”义进一步虚化成标记被动的助动词。参考以下句子:6

(6) 韩与荆有谋,诸侯应之,则秦必复见崤塞之患《韩非子·存韩》

(7) 夫安乐无事,不见覆军杀将之忧,无国燕也矣《战国策·燕策》

(8) 盆成括见杀《孟子·尽心下》

(9) 桓公……卒见弒于其臣《韩非子·十过》

(6),(7)中后置于“见”的宾语“崤塞之患“和”覆军杀将之忧“并非可视之物,故此这里的“见”与(1)~(4)的“见”不同,释为“遭遇”比“看见”更为合理。由于表“遭遇”义的“见”中,主语并非主动感知这些“忧、患”之事,故此徐氏认为视“遭遇”义为“见”虚化成被动标记的来源。至此,(1)~(6)的“见”在主语和宾语之间,属句子的中心动词,故此“见”的句法功能尚未改变,也就是说语法化尚未开始。句(8),(9)中前置于“见”的主语(盆成括、桓公)为受事者,后置的“杀、弒”则为中心谓语,这里的“见”便是标记被动格的助动词。可见先秦时期,“见”已进行了一次语法化过程:由中心动词变成助动词。

2. 结果补语

2.1. 观察

到了唐初,“见”进行了另一次的语法化过程:从谓语虚化成结果补语。参考下列句子:

(10) 空里流霜不觉飞,汀上白沙看不见(唐张若虚《春江花月夜》)

(11) 乱入池中看不见,闻歌始觉有人来(唐王昌龄《采莲曲二首》)

(12) 细雨湿衣看不见,闲花落地听无声(唐刘长卿《别严士元》)

(13) 九峰相似堪疑处,望见苍梧不见人(唐唐彦谦《湘妃庙》)

(14) 此去临溪不是遥,楼中望见赤城标(唐顾况《临海所居三首》)

(15) 江水西头隔烟树,望不见,江东路(宋黄庭坚《望江东》)

(16) 脚上那一种,做一头睡,自然闻不见(清李渔《奈何天·惊丑》)

(17) 咽不下玉粒金波噎满喉;照不见菱花镜里形容瘦(清曹雪芹《红楼梦》)

以上皆为[V + (不) + 见]的句式,“见”所表达的是动作的结果。唐宋时期,结果补语的“见”只能修饰与视觉行动有关的谓语(看、望),到了清代“见”已经不限制于视觉行动,可以修饰听觉行动甚至非感知行动的谓语。现代汉语中更出现[V + 得+ 见]的句式,同样不限制于视觉行动:

(18) 《看不见与看得见的台北》(苏硕斌2005年著)

(19) 让群众有看得见的信心(解放日报,2009年1月24日)

2参考谢光辉《汉语字源字典》,北京大学出版,2000年[4]。

3本文只讨论语法化的过程,由于表“看见”和“会面”义的“见”同属动词,故不另赘述。

4例句(1),(2)引自徐志林(2007)[5]。

5《王力古汉语字典》[10]释为“看见”,《汉语大字典》[11]则释为“见面、会见”。

6例句(6)~(9)引自徐志林(2007)。

(20) 让你听得见关节生病的声音(台大医院网站,2008年6月10日)

(21) 政府会议要看得见也要听得懂(羊城晚报,2008年12月23日)

2.2. 来源分析

王力(2000)指出,“见”“本表视觉的结果”。罗书肆(1984)[12]比较古汉语的“见”和“视”,亦指前者是一种感知的状态,是“视”的结果。而“视”则是用眼睛去看的动作。我们从先秦到唐宋时期的语料中亦发现否定式“不见”专指视觉行动的失败,而其它与视觉相关的动词否定式如“不视”则指视觉行动没有进行。比较下列句子:

(22) 目不视恶色,耳不听淫声(《史记·周本纪第四》)

(23) 四岁知名姓,眼不视梨栗(唐李商隐《骄儿诗》)

(24) 视之不见名曰夷,听之不闻名曰希(《道德经?第十四章》)

(25) 前不见古人,后不见来者(唐陈子昂《登幽州台歌》)

(22)指太任怀周文王时,不会看不好的事物;(23)指骄儿与一般小孩不同,不会热心于食物。两句的主语并没有进行视觉行动;(24)指对象不能透过视觉行动所感知;(25)指无论在过去还是未来亦不可能找到一名可以与当前境象相配的事物。两句并没有交代视觉行动有否进行,只交代行动会否成功7。我们认为,“见”的本义与视觉行动的结果关系密切,故此相对其他视觉类动词(看、望、视等)更容易语法化成为结果补语。除了在词义方面的象似性外,“不见”的出现频率也是另一个诱发语法化的动因。Bybee(2002: 154)指出,语言单位的使用频率增加既是语法化的产物,亦可促成语法化8。从先秦文献到唐宋诗词,根据本文调查:“不见”的出现频率远高于“不视、不看、不望”9,罗书肆(1984)就《论语》及《孟子》进行统计,亦发现“见”的使用频率(181次)高于“视”(35次)。基于语义上的象似性及出现频率的增加,我们可以确定,动词“见”具备语法化而成为结果补语的条件,有可能是在唐初时期开始进行。

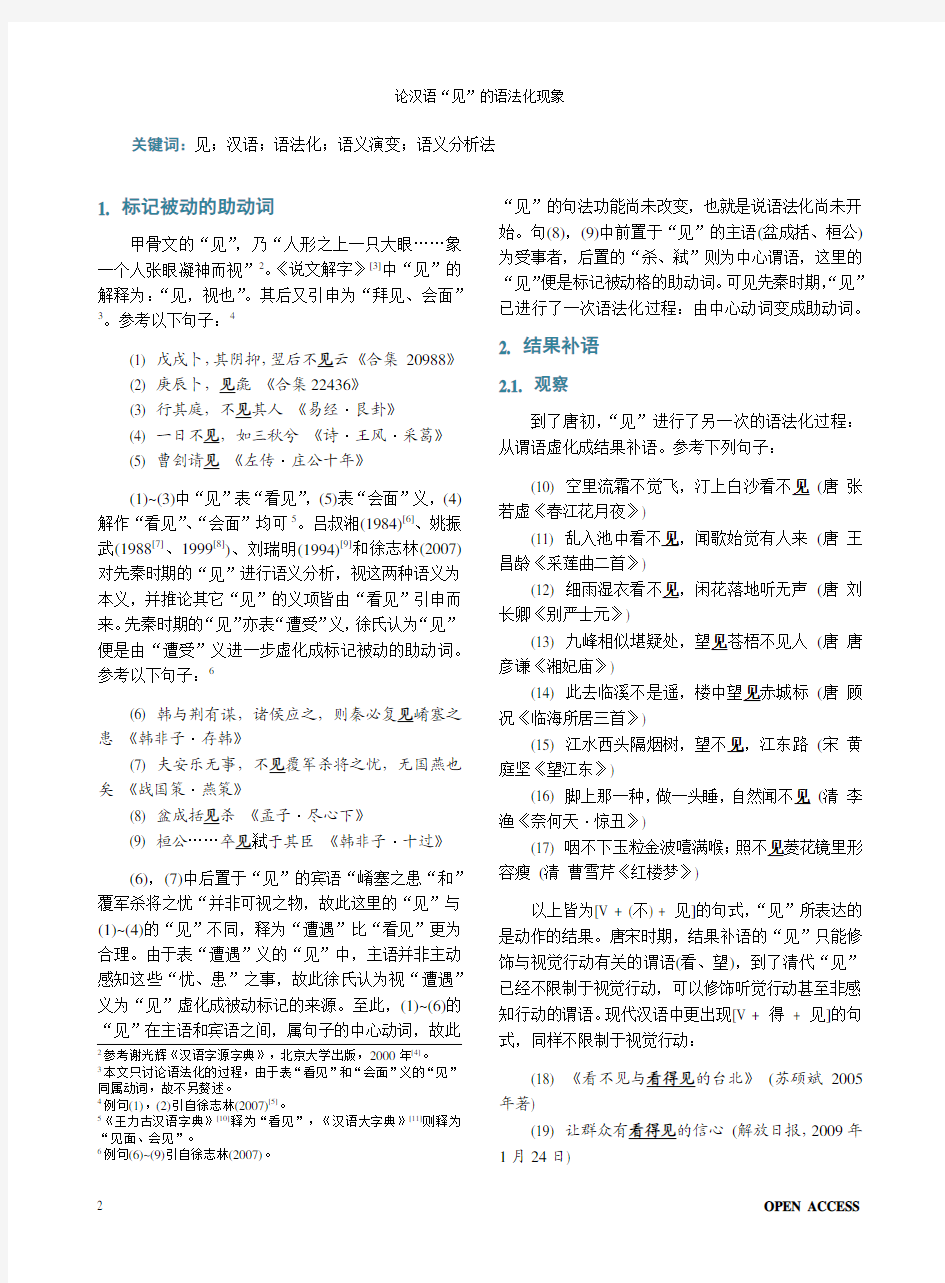

3. 连接从属分句的“见”

3.1. 观察

陈健荣(2010)[13]于现代汉语及汉语方言中提出“见”正在进行第三次语法化过程,动词“见”失去“看见”义并获得一种新的语法功能:连接两个具从属关系的分句。例如“李四没有吃饭”。可以独立成句。倘若改为“张三见李四没有吃饭”我们会觉得说话人的话没有说完,应该还有后续句,例如:“张三见李四没有吃饭,就借了他十块”。前后两个短语必然是因果关系,所以句子可以改成“因为李四没有吃

Table 1. Examples of the use of Jian as a verb/conjunction

表1.“见”作动词/连词的例子

类别句例

S + 见(动词) + NP 我/张三见老师。

S1 + 见(连词) + S2 + VP [+客观观察][+视觉行动] 我/张三见李四没有吃饭,就借了他十块。我/张三见五楼人多,就改去四楼了。

S1 + 见(连词) + S2 + VP [+客观观察][?视觉行动] 我/张三见今天是星期日,就睡到十一点多才起床。

我/张三见喝牛奶不安全,就改喝茶了。

S1 + 见(连词) + S2 + VP [?客观观察][+视觉行动]

我/张三见李四没精打采的,心也酸了。

我/张三见棒球棍不够粗壮,立即换了一批新的。

S1 + 见(连词) + S2 + VP [?客观观察][?视觉行动]

我/张三见这盘菜馊了,就把它扔了。

我/张三见这个游戏不好玩,就提前回家了。

7注意(22),(24)涉及视觉行动,但(23),(25)的“视、见”出现词义上的改变(指“重视、发现”),然而这并不影响本文的论点,故不作讨论。8原文为:“Frequency is not just a result of grammaticalization, it is also a primary contributor to the process, an active force in instigating the changes that occur in grammaticalization”。

9例如唐诗三百首中“不见”出现了25次,“不视”则没有出现。

饭,张三就借了他十块”。虽然现代汉语语法书都不把“见”视为连词,然而从日常对话中却找到不少句例:表110。

3.2. 语法分析

从语义的角度,[S + 见+ NP]的句式中“见”表“会见”义;[S1 + 见+ S2 + VP]的句式中“见”亦可以理解为动词,表“感知”义,指第一主语S1感知到[S2 + VP]的事件。比较前者的NP和后者的[S2 + VP],[S2 + VP]无需涉及视觉行动,可以是主观或客观的事实,NP则必需限制为人物,因为只有“人”才可以被“会见”。从句法上,[S + 见+ NP]可以独立成句,无需添加后续句子;[S1 + 见+ S2 + VP]的句式不能独立成句,必须在后面加上另一个与[S2 + VP]有从属关系的子句。但是,移除S1和“见”后,[S2 + VP]却可独立成句,可见“见”标记着从属关系的出现。见表2。

这类句子可以理解为S1感知到[S2 + VP]的事件,也就是说“见”属于动词。然而,这里的“见”却不具有一般的动词性质:不可加上否定副词(不/没),也不可加上动词词尾(“了/着/过”等):

(26) *我/张三(不/没)见五楼人多,……

(27) *我/张三见(了/着/过)五楼人多,……

故此,从句法上亦可推论“见”并非典型的动词。我们认为这是因为“见”正在从动词向连词演变。与“见”紧邻的句子(我见李四没精打采的)与在后的短语(心也酸了)在语义上有推导关系。

陈健荣(2010)观察到“见”作从属连词时只能配合两种后续句:1) 说话人的实际反应、2) 说话人的心理反应。两者皆反映了说话人对前句的刺激而作出的反应。由于“见”字句表达主语的对事件的感觉后,听话人会预期说话人进一步提供对事件感觉后的反应。故此,根据语用推理(pragmatic inference),经过语法化后“见”成为语段的结构成分,具有连接“感觉”和“反应”两个分句的作用。

4. 语义分析法

4.1. 操作

确认了“见”的三次语法化后,我们可利用语义分析法来了解在语法化的过程中“见”的语义如何演变。语义分析法将一个语言形式所表达的语义特征尽可能详细地列出,例如汉语中“男”字可分析为[+人类][+男性][+有生]等。我们认为,既然“去语义化”是语法化的伴随现象,那么一个语言形式在进行语法化以前和进行语法化之后的语义特征会有所不同:原本带有正号“+”的语义特征将改为负号“?”。例如英词表达式be going to原指主语进行“行走”to go的动作,故此主语受[+有生命]的语义条件所限制。但be going to虚化成将来式标记后,主语便不受[+有生命]的限制。故此“The school is going to be crashed”。亦为合法句。也就是说,语义特征[+有生命]变成[?有生命]。

我们就“见”各种语法功能进行“语义分析法”,结果如表3。

Table 2. The syntactic restriction on Jian as a conjunction

表2. 连词“见”的句法限制

类别原句移除后续句移除S1和“见”

S1 + 见+ S2 + VP [+客观观察][+视觉行动] 我/张三见李四没有吃饭,……*我/张三见李四没有吃饭李四没有吃饭。我/张三见五楼人多,……*我/张三见五楼人多五楼人多。

S1 + 见+ S2 + VP [+客观观察][?视觉行动] 我/张三见今天是星期日,……*我/张三见今天是星期日今天是星期日。我/张三见喝牛奶不安全,……*我/张三见喝牛奶不安全喝牛奶不安全。

S1 + 见+ S2 + VP [?客观观察][+视觉行动] 我/张三见李四没精打采的,……*我/张三见李四没精打采的李四没精打采的我/张三见棒球棍不够粗壮,……*我/张三见棒球棍不够粗壮棒球棍不够粗壮。

S1 + 见+ S2 + VP [?客观观察][?视觉行动]

我/张三见这盘菜馊了,……*我/张三见这盘菜馊了这盘菜馊了。我/张三见这个游戏不好玩,……*我/张三见这个游戏不好玩这个游戏不好玩。

便,本文引用的句例仍然使用“见”字句。

Table 3. The semantic analysis of Jian

表3. “见”的语义分析

视觉外在刺激主动行为结果

“看见”义动词+ + + + 被动标记?+ ?+

结果补语??+ +

从属连词?+ + +

[视觉]指行为涉及视觉动作(例如动词“看”是[+视觉]、动词“听”是[?视觉]);[外在刺激]指行为对主语带来影响,主语是影响的遭受者(例如动词“听”是[+外在刺激]、动词“打”是[?外在刺激]);[主动]指行为是由主语主动发出的(例如动词“打”是[+主动]、助动词“被”是[?主动]);[行为结果]指动作进行后的结果必须在句子内交代(例如动词“死”是[+行为结果]、动词“打”是[?行为结果])。

动词“见”表“看见”义,必须涉及视觉动作,动作是由主语主动发出,而主语因为进行“见”的动作而遭受外在刺激,本文2.2章亦已提及“见”蕴含视觉行为的结果。被动标记“见”并不涉及视觉动作(参考(6):“秦必复见崤塞之患”),主语并非动作发出者,但肯定会遭受到一定程度的外在刺激,动作的本身就是行为的结果,故此亦必然会在句子中出现。结果补语“见”重视的是行为的结果(准确而言的动作得到成功进行),而动作不一定跟视觉有关。从属连词“见”在语义上与动词“见”相若,但涉及的不一定是视觉行为。

4.2. 语义分析法的优点

根据对“见”进行的语义分析法,我们可以客观地描写出一个语言形式如何在语法化过程中“虚化”:所谓语义虚化,就是语义特征的减少。根据语法化的单向性原则,在语法化过程中语义只会越变越虚,也就是说,语义特征会越来越少。这一点有助我们重构(reconstruct)语法化的路径。“见”于先秦时期产生出被动标记的功能,于唐初时期产生结果补语功能,到了现代又开始演变成一个从属连词,片面地就历时材料而论,我们可能会误以为“见”的语法化路径是:[动词> 被动标记> 结果补语> 从属连词],但事实并非如此。从语义分析法中我们观察到被动标记“见”的语义特征为[+外在刺激][?主动],但结果补语的“见”则是[?外在刺激][+主动],如果说被动标记演变成结果补语,可以理解[外在刺激]一项由正变负,但无法解释为什么[主动]一项由负变正。同理,从属连词“见”在语义特征[外在刺激]和[主动]皆为正值,故此被动标记和结果补语的“见”演变成从属连词的可能性不大。最合理的语法化路径,就是被动标记、结果补语和从属连词皆由动词“见”直接语法化而产生,是一种“多向语法化”(polygrammaticalization)的现象。

语义分析法的另一种功能就是准确描述语言形式的虚化程度。传统语言学理论将词划分成若干类别,并且对各词类的虚化程度有相对固定的印象,例如介词较动词虚、连词较介词虚等等。但语言现实并非如此简单,故此经常有类属模糊不明的情况。语义分析法则可解决这一问题。以从属连词“见”为例:单就词类而论,连词应该相对助动词和补语为虚。单纯就词类而言,很容易便会误以为现代汉语中“见”的从属连词功能是从(中)古汉语助动词和补语的功能演变而来。但是,透过语义分析法我们可以看到从属连词的“见”在语义特征上较助动词和补语的“见”实在:就四个语义特征而言,从属连词的“见”有三正一负,而助动词和补语的“见”则只有两正两负。当然,光凭比较正负值的数目并不可靠,但在[外在刺激]和[主动]两项中,从属连词的“见”皆得正值,而补语和助动词的“见”则分别得负值。显然,助动词/补语> 从属连词一说难以成立。这一观点与陈健荣(2010)提出的相若:就[动词> 从属连词]而言,汉语中“见”的虚化程度比粤语的“见”和英语的seeing that为低。本文利用语义分析法,提供了一个客观的数据以引证这一点。

5. 总结

总结“见”从先秦时期到现代的三个语法化路径如图111。

“见”的基本义项是“看见”,属动词。在先秦时期通过词义引申而出现“遭遇”义,再进行语法化而成为标记被动格的助动词,这一观点徐志林等学者早已确认。大约于唐初时期“见”进行第二次的语法化而成为结果补语。到了现代,“见”开始进行第三次语法化,从动词向从属连词的方向发展。本文对动11这三个语法化具体的出现时期尚待进一步调查,故此在图中没有

列出相关资料。

Figure 1. The grammaticalization path of Jian 图1.“见”的语法化路径

词、被动标记、结果补语和从属连词的“见”进行语义分析,以论证“语义分析法”有助我们描述语义的虚化程度,从而对各语法功能进行客观比较,并增加重构语法化路径的准确性。

然而,“语义分析法”在操作上仍有一些问题需要认真处理。例如:语义特征要仔细分析,但仔细到什么程度才是理想?分析不足,我们便无法完全区分各功能的相异之处;分析过多,操作上会显得过于累赘。同时,语义特征的名相亦不一致:例如本文所用的[外在刺激],有些学者可能会用[遭受]、[感受]等名目取代。名相不一,缺乏统一标准,研究人员便难以互相参考,进行比较。这些问题如果得到解决,相信“语义分析法”能对语法化的研究提供更明显的帮助。

致谢

笔者于撰写本文初稿时获刘丹青(中国社会科学院)、张敏和姚玉敏(香港科技大学)及《现代语言学》期刊匿名审稿人提供宝贵意见,在此表示感谢。参考文献(References)

[1]Croft, W. (1990) Typology and universals. Cambridge Universi-

ty Press, Cambridge.

[2]Bybee, J. (2002) Cognitive processes in grammaticalization. In:

Tomasello, M., Ed,The New Psychology of Language, Vol. II, Lawrence Erlbaum Associates Inc., New Jersey, 145-167.

[3]梁东汉, 主编(2006) 新编说文解字. 山西教育出版社, 太

原.

[4]谢光辉(2000) 汉语字源字典. 北京大学出版社, 北京.

[5]徐志林(2007) 助动词「见」的语法化过程及其相关问题. 中

国语文研究, 1, 75-81.

[6]吕叔湘(1984) 汉语语法论文集. 商务印书馆, 北京.

[7]姚振武(1988) 古汉语「见V」结构再研究. 中国语文, 2, 134-

142.

[8]姚振武(1999) 先秦汉语受事主语句系统. 中国语文, 1, 43-

53.

[9]刘瑞明(1994) 从泛义动词讨论「见」字不表示被动─兼及

被动句有关问题. 湖北大学学报(哲学社会科学版), 5, 16-23.

[10]王力, 主编(2000) 王力古汉语字典. 中华书局, 北京.

[11]汉语大字典编辑委员会(1992) 汉语大字典. 湖北辞书出版

社, 武汉.

[12]罗书肆(1984) 略论“视”与“见”、“听”与“闻”及“嗅”与“闻”本

义上的区别. 武汉大学学报(社会科学版), 1, 44-52.

[13]陈健荣(2010) 论「见」在香港粤语中的词汇引申及语法化. In:

钱志安, 等, 主编, 第十三届国际粤方言研讨会论文集, 香港

城巿大学, 香港, 319-337.

现代汉语语法练习题附答案

一、单项选择题(下列四个选项中只有一个符合题目要求,请选择并将其标号填在括号内) 1、语法这一术语有()含义 A一种B两种C三种D四种 2、“人、百、个”这三个词都是() A体词B谓词C加词D代词 3、()能用数量短语修饰。 A代词B动词C形容词D名词 4、()不能用“不”修饰。 A动词B形容词C名词D副词 5、()表示动作的量。 A名量词B动量词C时量词D形量词 6、能带宾语的是()。 A名词B动词C形容词D副词 7、“上来”是() A助动词B判断动词C趋向动词D及物动词 8、“国营、民用、大型”是() A动词B名词C副词D区别词 9、“不、没”都是() A程度副词B时间副词C范围副词D否定副词 10、“很、挺、十分”是() A程度副词B范围副词C语气副词D情态副词 11、“我、你、他”是() A指示代词B疑问代词C人你代词D名词 12、“他在黑板上写字”的“在”是() A动词B副词C介词D方位词 13、“着、了、过”是()。

A结构助词B动态助词C其他助词D语气词 14、“哎哟”是() A拟声词B语气词C叹词D助词 15、“今天星期日”是() A主谓短语B述宾短语C述补短语D偏正短语 16、“彻底解决”是() A主谓短语B述宾短语C述补短语D偏正短语 17、“去打电话”是() A主谓短语B连动短语C兼语短语D同位短语 18、“明代医药家李时珍”是() A主谓短语B联合短语C偏正短语D同位短语 19、“你的到来”是() A体词性句法结构B谓词性句法结构 C加词性句法结构D主谓短语 20、“小张写了一篇文章”中的“小张”是() A施事主语B受事主语C中性主语D谓词性主语 21、“跑跑有益健康”中的“跑跑”是() A施事主语B受事主语C中性主语D谓词性主语 22、“主张赶快去”中的“赶快去”是() A施事宾语B体词性宾语C谓词性宾语D受事宾语 23、“问他一件事”中的“一件事”是() A近宾语B双宾语C远宾语D补语 24、“累得要命”中的“要命”是() A可能补语B趋向补语C情态补语D程度补语 25、“我认识他,那位连长”中的“那位连长”是() A宾语B同位语C复说语D插说语 26、“这条鱼,往少里说,也有二斤”中的“往少里说”是()

47.现代汉语语法练习题

语法 一、名词解释 1.语法 2.实词 3.双宾句 4.虚词 5.兼语短语 6.句子 7.语素 8.短语 9.祈使句 10.方位短语 11.疑问句 12.非主谓句 二、填空题: 1.词类指的是词在语言结构中表现出来的类别,对汉语词进行分类,必须以词的为依据。 2.实词和虚词最大的不同是虚词不能单独充当成分。 3.词的语法功能是指词的。 4.词的分类是逐级进行的,首先根据能否作句法成分,可以把词分为实词和两大类。 5.语气词经常附着在句末,表示某种语气,普通话里最常见的语气词有 。 6.副词的语法特点是一般只能充当。 7.代词可以分为人称代词、指示代词、。 8.助词包括结构助词、动态助词、以及“所、似的”等其他助词。 9.现代汉语的五种基本短语是偏正短语、动宾短语、中补短语、主谓短语、联合短语,它们是根据来分类的。 10.在偏正短语中,起限制或描写作用的成分叫修饰语,被修饰的是。 12.“今天春节”是关系的短语。 13.“从黄河游泳”从结构关系上看是短语。 23.就词性来说,“突然”是,“忽然”是。 24.就词性来说,“正在”是,“现在”则是。 25.从结构关系看,“他自己、西岳华山、校长蔡元培”等是短语。 26.“学校管理部门同志的想法”中的定语是。 28.“母亲最大的特点是一生不曾脱离劳动”中“是”是词,“他是老想着大伙儿”中的“是”是词。 三、单项选择题(下列四个选项中只有一个符合题目要求,请选择并将其标号填在括号内) 3、()能用数量短语修饰。 A代词 B动词 C形容词 D名词 4、()不能用“不”修饰。

A动词 B形容词 C名词 D副词 5、()表示动作的量。 A名量词 B动量词 C时量词 D形量词 6、能带宾语的是()。 A名词 B动词 C形容词 D副词 7、“上来”是() A助动词 B判断动词 C趋向动词 D及物动词 8、“国营、民用、大型”是() A动词 B名词 C副词 D区别词 9、“不、没”都是() A程度副词 B时间副词 C范围副词 D否定副词 10、“很、挺、十分”是() A程度副词 B范围副词 C语气副词 D情态副词 11、“我、你、他”是() A指示代词 B疑问代词 C人你代词 D名词 12、“他在黑板上写字”的“在”是() A动词 B副词 C介词 D方位词 13、“着、了、过”是()。 A结构助词 B动态助词 C其他助词 D语气词 14、“哎哟”是() A拟声词 B语气词 C叹词 D助词 15、“今天星期日”是() A主谓短语 B述宾短语 C述补短语 D偏正短语 16、“彻底解决”是() A主谓短语 B述宾短语 C述补短语 D偏正短语 17、“去打电话”是() A主谓短语 B连动短语 C兼语短语 D同位短语 18、“明代医药家李时珍”是() A主谓短语 B联合短语 C偏正短语 D同位短语 19、“你的到来”是() A体词性句法结构 B谓词性句法结构 C加词性句法结构 D主谓短语 20、“小张写了一篇文章”中的“小张”是() A施事主语 B受事主语 C中性主语 D谓词性主语

现代汉语语法基础知识

现代汉语语法基础知识 Company number:【WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998】

现代汉语语法基础知识 实词:意义较实在,能独立充当句子成分;加上一定的语气语调,一般可独立成句。 名词、动词、形容词、数词、量词、代词 虚词:不能独立充当句子成分;除了个别副词,一般不能独立成句。 副词、介词、连词、助词、语气词 一、实词 1.名词:表示人或事物名称的词。 有人物名词: 如学生、群众、老头、妇女、同志、叔叔、维吾尔族、酒鬼等; 有事物名词: 如笔、杉木、蜗牛、猎豹、奥托、棒球、战斗机、冥王星、思想、中学、物理、过程等; 有时间名词: 如上午、过去、将来、午夜、三更、甲戊、世纪等; 有方位名词: 如东南、上面、前方、内部、中间等。 2.动词:表示动作行为及发展变化的词。 有行为动词:如跑、唱、喝、敲、吆喝、盯、踢、闻、听、摸; 有发展动词:如生长、枯萎、发芽、结果、产卵; 有心理动词:如喜欢、恨、气愤、觉得、思考、厌恶; 有存现动词:如消失、显现、有、丢失、幻灭;

有使令动词:如使、让、令、禁止、勒令; 有能愿动词:如会、愿意、可以、能够、宁可; 有趋向动词:如来、去、上、下; 有判断动词:如是、为、乃。 3.形容词,表示事物性质、状貌特征的词。 有表形状的:如大、高、胖、瘪、细、壮; 有表性质的:如甜、好、香、漂亮、圆滑、机智、单调; 有表示状态的:如快、浓、满、多、迅速、静悄悄。 4.数词,表示事物数目的词。 有确数:如1、2、3、一、二、三、壹、贰、叁、二分之一、; 有概数:如几、一些、左右、以下、余; 有序数:如第一、第二、老大、老三、初九、初十。 5.量词,表示事物或动作的单位。 有名量词:如尺、寸、里、公里、斤、两、辆、角、元; 有动量词:如把、次、趟、下、回、声、脚、座。 6.代词,能代替事物名称的词。 有人称代词:如我、你、它、她们、大家、咱们; 有疑问代词:如谁、什么、怎么、哪里、为什么、何以; 有指示代词:这、那、那里、那边。 二、虚词 1.副词,经常用在动词、形容词前面,表示程度、范围、时间、否定、语气、频率等。

现代汉语语法

浅析现代汉语语法

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: 2

浅析现代汉语语法 随着中国综合国力得显著提高,世界各国经济、文化交流的频繁,“汉语热”的现象不断出现。“孔子学院”的兴建使更多的人领略到汉语之美,中华文化之博大。越来越多的国际友人通过学习汉语进而更深层次地了解中华文明。因此,现代汉语就愈发地凸显了其重要性。语法作为语言的核心之一其重要性不言而喻。 对于现代汉语的语法研究,我们应当弄清楚几个概念。 首先,明确现代汉语和语法的定义。现代汉语有广义和狭义之分。广义的现代汉语包括汉语的各种方言,即不同地区的汉族人所使用的语言,这些语言都是汉语,只是在语音、词汇、语法等方面存在一定差异。而狭义的现代汉语则是指“普通话”,即“以北京语音为标准音,以北方话为基础方言,以典范的现代白话文著作为语法规范的现代汉民族共同语”。那么语法是什么呢?黄伯荣、廖序东主编的《现代汉语》说:“语法是词、短语、句子等语言单位的结构规律。” 其次,现代汉语语法的主要内容。语法包括词法和句法两部分。词法主要是指词的构成、变化和分类规律;句法主要是指短语和句子等语法单位的构成和变化规则,包括语结构规则、句法结构规则、句子类型等内容。 最后,现代汉语语法的特点简述如下: 1.词没有形态变化。汉语语法的主要特点是词进入句子后没有形态变化。比如英语中名词加“-s”表示复数,动词加“-ing”或“-ed”分别表示进行时、过去时,谓语动词和主语名词在人称和数上一致,代词(名词)有主格和宾格的变化等,这些就是词的形态变化。汉语的词不论在词典中或在句子里,也不论在句子的什么位置上,读法和写法都是一样的。 2.虚词重要而丰富。汉语句子中的语法关系和语法意义主要是通过虚词表示的。虚词的作用大致相当于印欧语言的形态变化,只不过不是词形的变化,而是独立出现的词。比较:“He is writing a letter/ 他正在写一封信”,“He has written a letter/ 他写了一封信”,“He was writing a letter/ 他写信来着”,“He had written a letter/ 他曾经写了一封信”。上面汉语句子中的“正在、了、来着、曾经”等都是表示不同语法意义的虚词。 3.语序的作用重要。例如汉语中说“老鼠捉猫”和“猫捉老鼠”这两句话中所用词语完全相同,只是由于语序相反,才使动作的发出者(施事)和承受着(受事)不同,意思也正好相反。而某些印欧语言,比如俄语,由于每个名词都有主格、宾格、所有格之类的变化形式,因此只要“猫”用主格形式,“老鼠”用宾格形式,那么不管句子的语序怎么变化,其中“猫”是施事和“老鼠”是

现代汉语词汇练习题

练习题一 一、名词解释 1.语素 2.熟语 3.单纯词 4.合成词 5.成语 6.惯用语 7.歇后语 9.义素 10.语义场 参考答案 1、语素,是最小的语音语义结合体,是最小的有意义的语言单位。 2、熟语,是由词或语素构成的现成用语,是语言中因长期习用而形成的固定短语。 3、单纯词,是由一个语素构成的词。 4、合成词,是由两个以上的语素按照一定的方式组合构成的词。 5、成语,是汉民族长期习用的定型化的短语,以四个音节为主要形式构成,具有形式整齐、韵律和谐、结构固定、言简意赅的特点。 6、惯用语,是口语中较为通行的固定短语,具有结构定型、以整体结构表示一个特定意义的特点。 7、歇后语,是由前后有解说关系的两个部分组成的现成语句。 二、填空题 1.语言中最小的音义结合的单位是,根据其组合能力,可分为和。 4.“忐忑”是单纯词中的词,“鸳鸯”是词,“翩跹”是词。 6.由一个语素构成的词叫做,合成词是由语素构成的词。 7.双音节单纯词主要包括、、三种。 8.由词根加词根组成的合成词有和两种形式。 9.复合式合成词是由结合在一起组成的合成词;重叠式合成词是由构成的合成词;附加式合成词是由组合而成的。 10.复合式合成词有种类型,它们 是、、、、。 13、是词义中的主要部分,词还有附属的,也可称 作。 14.同义词主要有两种类型。一是。二是。 15.同义词的辨析可以从三个方面进行,一是,二 是,三是。 16.反义词是指的词。从意义关系上区分,反义词有两类:一类是,另一类是。 18.基本词汇的三大特点

是、、。 19.一般词汇包括、、、 和等。 20.熟语包括、、等。 21.成语具有以下基本特征:一、,二、。 23.词义演变的途径有以下几种:一、,二、, 三、。 参考答案 1.语素成词语素不成词语素 4.双声非双声叠韵关系的叠韵 6.单纯词两个或两个以上 7.联绵词叠音词音译词 8.复合式重叠式 9.不同词根相同词根词根加词缀 10五联合式偏正式动宾式主谓式补充式 13.理性义色彩义附属义 14.等义词近义词 15.理性意义方面色彩方面词性和用法方面 16.意义相反或相对互补反义词极性反义词 18.全民常用性稳固性能产性 19.古语词方言词外来词行业词隐语 20.成语惯用语歇后语比较固定具有整体性词 21.意义的整体性结构的凝固性 23.词义扩大词义缩小词义转移 三、判断题 1.“巧、巧手、灵巧、巧克力”等词语中的“巧”不是同一个语素。2.“我的妹妹也认识了他”中的“的、也、了”没有词汇意义,因而不是语素。 3.“咖啡糖、蜘蛛网、录像机、研究所”四个词都是由三个语素构成的。4.“剪彩、剪刀、讲话、讲台”都是支配式合成词。 5.“天、天空”和“静、安静”分别为单音词和双音词,所以不能构成同义词.

2018届高考语文现代汉语语法知识讲义教学设计

新修订高中阶段原创精品配套教材 20xx届高考语文现代汉语语法知识讲 义 教材定制 / 提高课堂效率 /内容可修改 Lecture Notes on Modern Chinese Grammar for the 2018 Chinese College Entrance Examination 教师:风老师 风顺第二中学 编订:FoonShion教育

20xx届高考语文现代汉语语法知识讲义 现代汉语语法知识讲义(高三年级复习用) 第一节概说 现代汉语语法基本知识,包括语素、词语、短语、句子、句群等五个方面。 语素是汉语中最小的语义单位,也是汉语的一级语言单位(语法理论书上表述为“最小的语音语义结合体”,实际上它只是最小语义单位)。虽说这个语法单位是语法家们研究的范畴,但是学好它对于我们把握词语的构成、辨析近义词和同义词也有很大的帮助作用。 词语是汉语的二级语言单位,它是我们语文学习的基本核心,掌握大量的词语是写作的基础,也是我们做好高考复习工作的重要组成部分。词语知识包括词类、词的结构(熟语,主要是成语)、近义词(同义词)辨析这三个主要主要方面(这里只从高考的角度球入,实际上还包括“词语的选用”“反义词”“成语”等)。 短语是汉语的三级语言单位,对于短语结构的熟练把握,

有助于我们分析语言结构,从而使我们能够更好地理解语言的意义。短语知识主要包括短语的类型、短语的结构和熟语(主要是“成语”)三个方面。 句子是汉语的四级语言单位,这是高考必考的内容,而且是难点、重点。句子知识主要包括句子的分类、句子的结构以及句式的变换、选用和仿用三个方面。 句群是汉语的五级语言单位,这个语言单位与语段的层次结构非常相似,只需要了解一下即可。 附:汉语语法知识结构图 语素的概念 语素语素的种类(单音节、多音节/自由、半自由、不自由) 语素与汉字的关系(一字一素/一字多素/多字一素) 词语的概念 词语的种类(实词、虚词) 词语词语的结构(并偏支补陈加叠,外加名量很特别) 词语的意义(同义词、近义词、熟语、成语)词语的色彩(褒义词、中性词、贬义词) 短语的概念 短语短语的语法种类

(完整版)现代汉语语法知识

现代汉语语法知识 一、语法知识概述 (一)词类 汉语的词可以分为12类。名词、动词、形容词、数词、量词和代词是实词,副词、介词、连词、助词、拟声词和叹词是虚词。 名词:表示人和事物的名称的实词。如:"黄瓜、白菜、拖拉机、计算机"。 表示专用名称的叫做"专用名词",如"云南、上海、李白、白居易"。 表示抽象事物的名称的叫做"抽象名词",如"范畴、思想、质量、品德、友谊、方法"。表示方位的叫做"方位名词",如"上""下""左""右""前""后""中""东""西""南""北""前面""后边""东边""南面""中间"等。 动词:动词表示人或事物的动作、行为、发展、变化。 有的动词表示一般的动作,如:来、去、说、走、跑、学习、起飞、审查、认识"等。 有的动词表示心理活动,如"想、重视、注重、尊敬、了解、相信、佩服、惦念"等,这样的动词前面往往可以加上"很、十分"。 有的动词表示能够、愿意这些意思,叫做"能愿动词",它们是"能、要、应、肯、敢、得(dei)、能够、应该、应当、愿意、可以、可能、必须",这些能愿动词常常用在一般的动词前面,如"得去、能够做、可以考虑、愿意学习、应该说明、可能发展"。 还有一些动词表示趋向,叫做"趋向动词",如"来、去、上、下、进、出、上来、上去、下来、下去、过来、过去、起,它们往往用在一般动词后面表示趋向,如"跳起来、走下去、抬上来、跑过去"。 "是""有"也是动词,跟动词的用法一样。 形容词:形容词表示事物的形状、样式、性质等,如"多、少、高、胖、死板、奢侈、胆小、丑恶"。 数词:数词是表示事物数目的词。如"一、二、两、三、七、十、百、千、万、亿、半"。 量词:量词是表示事物或动作单位的词。汉语的量词分为名量词和动量词。 名量词表示事物的数量,又可以分为单位量词和度量量词。 单位量词表示事物的单位,如"个、张、只、支、本、台、架、辆、颗、株、头、间、把、扇、等; 度量量词表示事物的度量,如"寸、尺、丈、斤、两、吨、升、斗、加仑、伏特、欧姆、立方米"。 动量词表示动作的数量,用在动词前后表示动作的单位,如"次、下、回、趟、场"。

现代汉语语法特点

论现代汉语语法特点 现代汉语语法特点可以概括为如下: 首先,汉语是分析型语言,缺乏严格意义上的形态变化;其次,汉语是重语用的语言,语法跟语境的关系密切;最后汉语是重韵律的语言,节律对句法结构有制约作用。三个特点的关系是“一体二用”。特点是通过比较显示出来的。一般是拿汉语跟印欧语比较,也可以拿汉语跟其他汉藏语言比较,或将现代汉语与古代汉语比较。比较的基点不同,得到的特点便会不同。如果没有特别说明,各种文献讲的“现代汉语”一般是狭义的,即普通话,不包括方言,因为各方言与普通话还有一些不同。比如,我们讲汉语语序(包括语素序和词序)属偏正式,修饰语在前,中心语在后,如“公鸡、母鸡”,这是就普通话讲的,南方的一些方言说“鸡公、鸡母(鸡婆)”。如果不分方言和普通话,笼统地讲现代汉语语法的特点,很多方面是不好说清楚的。下面就详细的介绍现代汉语的语法特点。 (一)汉语是分析型语言,缺乏严格意义上的形态变化,即汉语是无形态标志和形态变化的语言。 由这个根本特点可以派生出以下特点: 1.形态标志和词形变化既不丰富,也不严格。印欧语系语言一般都有丰富的词形变化,也就是以词的形态变化为手段来表达各种语法意义,如数、性、格、时、体、态、级等。即使像现代英语这种形态变化已不十分丰富的语言,仍保留不少形态变化。下面以英语为参照点说明汉语词的形态特点。 名词、代词的数。英语可数名词、人称代词分单、复数,单数用零形式(不带标记的形式)表示,复数一般用附加词尾“-s”表示,如desk/desks、dog/dogs。也有用其他方式表示的,如foot/feet、man/men(内部屈折), I/we、me/us(异根)。甚至动词也有数,例如:He reads a book,表示动作的发出者是第三人称单数。动词的数是从属的,因为处于主语位置的名词或代词已经表明数的概念,主谓一致的要求使动词带上了数标志。汉语有数的观念,但没有严格的“数”的语法范畴。汉语表示数用数量词或与数量相关的词,如“一本书、十本书、一些书、很多书”,“书”本身形式上没有变化。表人的名词、代词可用后面加“们”的形式表示群体(大致相当于复数),如“人/人们、同志/同志们、青年/青年们、我/我们、它/它们”。

现代汉语语法题库 带答案

第四章语法 一、填空题 1、语法这一术语可有三种含义:语法规律、(语法科学)、语法教材。 2、分析语句的结构和功能的目的在于(区别异同、辨明意义)。 3、语法分析有两种基本的方法,一是把大类分成小类,另一是(把整体切为部分 )。 4、对现代汉语的词进行语法分类,必须以词的(语法功能)为依据。 5、词的语法功能是指词的( 组合能力)。 6、词的分类是逐级进行的,首先根据能否作句法结构成分,可以把词分为(实词)和虚词两大类. 7、根据组合能力的不同可以把实词分为体词、(谓词)、加词三类; 8、现代汉语特殊的词类有两类,一是(叹词),另一是拟声词。 9、量词包括名量词、(动量词)、时量词. 10、不能带宾语的和只能带施事宾语或处所宾语的动词一般叫(不及物动词)。 11、加词包括(副词)和区别词两类。 12、副词的语法特点是一般只能充当(状语)。 13、(代替)功能就是代词的主要语法功能。 14、代词可以分为人称代词、( 指示代词)、疑问代词。 15、助词包括结构助词、(动态助词)以及“所、似的”等其他助词。 16、词与词的组合包括实词与实词、实词与虚词的组合,可统称为(短语),也有叫词组的. 17、在句法结构中承担结构关系的关系项叫做句法结构成分,简称(句法成分)。 18、介词不能单独作句子成分,它和词或短语构成介词短语,主要作( 动词和形容词或谓词性短语)的修饰语。 19、从语义关系上看,主语可以分为(施事主语)、受事主语、关涉主语. 20、在偏正短语中,起限制或描写作用的成分叫修饰语,修饰语主要指( 定语和状语)两种句法成分,被修饰的成分是中心语。 21、句子是能够表达一个相对完整意思的语言单位,每一个句子都有一定的(语调),表示不同的语气。 22、句子的特殊成分有(复说语)和插说语两种。 23、复说语有称代式复说语和( 总分式复说语 )两种. 24、根据结构关系,单句首先可分为主谓句和( 非主谓句)两大句型。 25、非主谓句主要有名词句、(动词句 )、形容词句和叹词拟声词句四种。 26、根据主谓句中谓语的性质和特点可以把主谓句分为四种,即名词性谓语句、( 动词性谓语句 )、形容词谓语句和主谓谓语句. 27、由连动短语充当谓语的句子称连动句,由兼语短语充当谓语的句子是(兼语句)。 28、表示存在、出现、消失的句子一般叫(存现句). 29、复句一般可以分为( 联合复句)和偏正复句两类。 30、因果复句可以分为(说明因果的因果复句)、推论结果的因果复句、说明目的的因果复句三类。 31、假设条件句复句可以分为充分条件句、必要条件句和(无条件句 )三类。 32、在复句中用来连接分句并表明分句之间关系的连词、副词和短语,统称(关联词语 )。 33、倒装句是有一定特点的句子,首先倒装的部分可以(复位(或还原)),其次在

专题-现代汉语语法知识

现代汉语语法知识 大庆铁人中学韩晶 一、词类 词类:根据词能否作句法成份可以把词分为实词和虚词两类。 实词:特点:有实在意义,能单独做短语或句子的成分,能独立成句。 分类:名词、动词、形容词、数词、量词、代词、副词、拟声词、叹词 虚词:特点:无实在意义,不单独做短语或句子的成分,只能帮助实词造句,起“连接”和“附着”作用。 分类:介词、连词、助词、语气词 实词: (一)名词 1、定义:名词是表示人或事物的名称,包括表示时间、处所、方位的词在内。 如:教师、长江、月、房屋、上午、星期六、沿海、周围、上、下、道德、思维等。 2、语法特点:经常作主语和宾语,名词一般不受副词(不、很、非常等)修饰。 (二)动词 1、定义:动词是表示人或事物的动作、行为、心理活动或存在、变化、消失等。 如:唱、改革、想、高兴、开始、发生、使、等于、能够等。 2、语法特点:能受副词修饰,常作谓语或谓语中心,多数能带宾语。 (三)形容词 1、定义:形容词是表示人和事物的性质、形状,或动作行为的性质、状态的词。 如:大、好、糊涂、宁静、心狠、可惜、书生气、沉甸甸等。 2、语法特点:大多数形容词受程度副词修饰,主要做定语、谓语或谓语中心语,不能带宾语。(四)数词 1、定义:数词是表示数目多少和次序先后的词。 2、分类:基数词(表示数目的多少)、序数词(在基数词前加“第”或“初”组成) 3、语法特点:常与量词组合,构成数量短语充当句子成分。 (五)量词 1、定义:量词是表示事物或动作行为计算单位的词。 2、分类:(1)物量词。表示人或事物的单位,如个、张、件、群、伙; (2)动量词。表示动作行为的单位,如次、回、遍、场、下;3、语法特点:一般不能单独运用,用在数词、指示代词之后构成量词短语充当句子成分。(六)代词 1、定义:代词是有代替、指示作用的词。 2、分类:人称代词: 有第一人称、第二人称、第三人称代词的区别,如我、你、他; 指示代词:分近指与远指,如这、那; 疑问代词:谁、什么、怎么 (七)副词 1、定义:副词是修饰限制动词、形容词,表示程度、范围等意义的词。 2、分类:有程度副词:如很、极、非常、太、过等; 有时间、频率副词:如已、刚、才、一向、总是等; 有范围副词:如都、全、总、只、仅、一律等; 有情态、方式副词:如肆意、亲自、公然、连忙、全然、悄悄等; 有语气副词:如准保、确实、岂、难道、尤其、甚至、绝对等; 有肯定、否定副词:如必、必须、的确、没有、别、是否、不用等; 有处所:处处、到处、四处等。 3、语法特点:副词都能作状语,部分副词兼有关联作用,如“就”“又”。 (八)拟声词 1、定义:拟声词是模拟声音的词。如汪汪、叽叽喳喳、劈里啪啦、轰隆隆、哗啦。 2、语法特点:拟声词可以作状语、定语、谓语、补语、独立语等,也可单独成句,不受否定副词、程度副词修饰。 (九)叹词 1、定义:叹词是表示感叹和呼唤、应答的词。如啊、唉、哼、喂、嗯。 2、语法特点:叹词独立性很强,常用作感叹语(独立成分),也可单独成句。 虚词: (一)介词 1、定义:介词是用在名词、代词或名词性词组前边,合起来表示方向、对象等的词。如:从、往、在、当、把、对、同、为、以、比、跟、被、由于、除了等。 (二)连词 1、定义:连词是用来连接词与词、词组与词组或句子与句子、表示某种逻辑关系的虚词。 2、分类:并列连词:和、跟、与、同、及等。 承接连词:至于、说到、此外、如、比方等 转折连词:却、只是、不料、岂知等。 因果连词:因为、由于、因此、以致等。 选择连词:或、抑、非…即、不是…就是等 假设连词:如果、假如、假使、倘若、要是等 让步连词:虽然、固然、尽管、纵然、即使等

汉语语法和英语语法简析

汉语语法和英语语法简析 中国文化博大精深,流传年代久远,地域甚广。汉文化不仅对韩国、日本以及其他亚洲国家产生深远影响,随着国力增强、国际地位的提高,世界各国也都对中国文化给予了高度认同和重视。作为中国文化代表之一的汉语更是在全世界牵起了一股热潮,与早期英语热相比有过之而无不及。所以在英语遍布世界与汉语融入世界之际,我们应该将汉语与英语稍作比较。 如若想要很好的了解一个国家的语言,我们必须将语法的掌握了然于心。在此就简单的分析一下汉语语法与英语语法…… 标准汉语语法中最大的特点是没有严格意义的形态变化。名词没有格的变化,也没有性和数的区别。动词不分人称,也没有时态。这一不同于英语的特点,使得在历史上很长一段时间内,汉语被很多语言学家认为没有语法也没有词类,直到20世纪著名历史学家威尔〃杜兰在《文明的故事》第一卷《东方的遗产》一书中仍然认为汉语没有语法和词类。现在的一种观点认为,汉语有语法也有词类,只是它的语法不同于欧洲语言,而且一个词语存在多词性现象。汉语语法的另外一个特点是省略。不影响大概意思的词往往省略掉。 汉语语法,研究汉语结构规律的学科。包括词、短语、句子的结构规则。古汉语词以单音节为主,现代汉语词以双音节词为主。双音节词中的单纯词比例很小,绝大多数为合成词。合成

词有多种构词方式:并列式,如“语言”;偏正式,如“四季”;动宾式,如“司令”;主谓式,如“头痛”;补充式,如“降低”;词根加词缀式,如“木头”。短语的结构形式与词的构成形式基本相同。与印欧语系语法相比,汉语语法有以下一些特点:①语序是汉语里的重要语法手段。同样的语素,次序不同,构成不同的词,如“天明”不同于“明天”;同样的词,次序不同,组成不同的短语和句子,如“发展经济”不同于“经济发展”;句法成分的次序一般是固定的,主语在前,谓语在后,动词在前,宾语在后,修饰语在前,中心语在后,但为了强调某一成分,有时改变正常词序,如“她慢慢地走来了”是正常词序,“她走来了,慢慢地”改变了状语的正常词序,强调动作的状态。②汉语词类和句子成分的关系是错综复杂的。在印欧语言里,词类和句子成分之间有一种简单的对应关系。印欧语系语言名词与主语、宾语对应,形容词与定语对应,副词与状语对应。汉语却不是这样,几乎各类实词可以充当各种句子成分。③在现代汉语里,音节多少影响语法形式,如有些单音节词不能单用,有些双音词要求后边也是双音词,有些双音词常常联合起来造成一个短语。④现代汉语的简称多,特点突出。简称的形式有:两个(或几个)平列的修饰语共用一个中心语,如“文体活动”;用数字概括平列的几项,如“五讲四美”;简称的语法功能介于词和短语之间。 ⑤汉语里的量词和语气词丰富。

现代汉语语法修辞试题库2

现代汉语题库(修辞·试题) 一、填空题 1.汉语修辞学是一门__________________的语言学分科。 2.______年,______先生的《__________________》的出版,标志着现代中国修辞学的诞生。 3.修辞的要求是______、______、______、______。 4.修辞的原则是____________、____________。 5.修辞活动要求十分适合语境,不但要适合______,还要适合______。 6.学习修辞,能够____________,还能够____________。 7.学习修辞,一要____________,二要____________。 8.修辞与语音、词汇、语法既有______又有______。 9.词语修辞就是指______的过程。 10.词语修辞一般从______和______两个方面入手。二者______,______。 11.______是选用词语的基本要求,在这个基础上,用词还要求______、______、______等。 12.词语有没有表现力,全看它与具体的上下文是否______。 13.词语的色彩,一般是指词的______和______。 14.词类话用是指________________________。 15.现代汉语中,平声包括______、______,其音色特点是______,仄声包括______和______,其音色特点是______。 16.韵文中,为了易于上口,把韵母或韵尾相同或相近的字放在某些句子的末尾,这就叫______。这结韵母或韵尾相同或相近的字叫______或______。 17.押韵的方式是多样的,有隔行押的______,有两句一换的______,还有行行押的______等形式。 18.现代汉语中的双声词______、______、______等在语言上都很富有表现力。 19.修辞上把意思相同或基本相同而结构不同的句式叫做______。 20.把结构不同,长短不齐的句子交错运用叫做____________。 21.整句是语言的加工形式,对偶______、______、______、______等类型的句子,多为整句。 22.一般说来,肯定句语气比较______、______,否定句语气比较______、______。 23.双重否定句常见的格式有______、______等。 24.由于修辞的需要,______的句子叫变式句。单句中______、______、______等的句子都是变式句。 25.口语句式的修辞作用主要是______、______,书面语句式的修辞作用主要是______、______。 26.句式修辞主要指____________、____________。 27.修辞格是________________________。 28.比喻的基本类型有______、______、______三种,用“像”作喻词的是______,用“是”作喻词的是______,这两种比喻都由______、______和______三个部分构成。 29.只出现喻体的比喻叫______,例如:______。 30.喻体在前、本体在后的比喻叫______,例如______。 31.“希望的种子在她的心田中悄悄地生根、发芽了。”中所用的比喻辞格具体属于______喻。 32.比拟包括______和______两种类型,其中后者又可分为______和______两个小类。 33.借代的基础是人或事物间的______性,其特点是隐去______,只出现______。 34.从内容上夸张可以分为______、______、______三种,从形式上夸张可以分为______、______两种。

也谈现代汉语词缀的判定

也谈现代汉语词缀的判定 于 秒y (延边大学汉语言文化学院,吉林延吉 133002) 摘 要:词缀作为现代汉语中的一种很重要的现象,有其自身鲜明的特点。结合普通语言和汉语自身特点,从形式和意义上分析了前贤们提出的关于词缀的判定标准所存在的问题与不足之处。词缀形式上的判定标准是一种原型范畴,定位性与标志词性是词缀的典型特征,应把意义虚化的说法改成 脱离本义 。 关键词:现代汉语;词缀;定位;标志词性;原型范畴 中图分类号:H 04 文献标识码:A 文章编号:1672!8572(2005)06!0063!03 词缀是汉语中重要的一种构词手段,由于其本身是模仿形态语的词缀理论而提出的,因而学界在实际研究中对词缀的判定存在着很多分歧。各家判定标准颇不相同。至今也没有一个统一的看法。可见,词缀在现代汉语中的复杂程度。 本文采用定量分析的方法,收集前贤们所列举的有争议的和没有争议的词缀共318个,把这318个词缀(暂时先都认为是词缀)放到前贤们提到的各种判定标准中去,一个一个加以验证来发现问题,同时运用认知上的原型理论加以解释。 一、词缀的判定标准 下面就从普通语言学与汉语自身特点结合的角度来一一验证前贤们提出的关于词缀的判定标准。 前贤们基本上都从意义上、位置上、标志词性上、能产性上、语音强弱上来判定词缀的。 1.意义上:学界一般都把意义虚化作为词缀的重要的判定标准。认为意义虚化的才是词缀,完全虚化的是纯词缀,未完全虚化的是类词缀。但是,学者们也认识到,意义虚化不好把握,到底虚化到何种程度才算词缀呢? 费尔迪南?德?索绪尔指出: 后缀有时有具体意义,即语义价值##前缀也可以起这种或那种作用,但是我们的语言使它具有语法功能的很少## ? 马庆株(1995): 汉语构词法以复合为主,词缀发育的成熟程度不一,语素义项很多,分合难定,汉字又往往使人望文生义,使得语素和语素中的音节这两个平面之间的界线不清,对意义的认识还往往因人而异,这些因素就使得词缀的确定成为一大难题。因此,语义虚化很难用来作为判定词缀的必要条件,相反地倒是意义实在也不妨碍一个语素成为词缀。 y 有人指出虚化就是指泛化类化,比如, 网吧 的 吧 由最初的 酒吧 义泛化成 能提供某种 服务的小型室内场所 。故此 吧 的意义虚化了。可是, 吧 虽然意义改变,但意义还是实在的,仍!63!2005年 第6期 辽东学院学报 第7卷 总第45期 N o .6.2005 J OURNA L O F L I AODONG UN I VER SI TY V o.l 7,Su m N o .45 y ? y 收稿日期:2005!10!16作者简介:于秒(1979!),男,吉林长春人,延边大学汉语言文化学院2003级研究生。费尔迪南?德?索绪尔,%普通语言学教程&,商务印书馆,2002,262马庆株,%现代汉语词缀的性质、范围和分类&,%中国语言学报&第6期,商务印书馆,1995,52-53

现代汉语语法知识

第一课时短语 短语,也称词组,是词和词组合成的语言单位。根据其构成方式可以分成: ①并列短语,由两个或两个以上的名词、动词、形容词并列组成的短语。如老师和同学、调查研究、培养和提高、万紫千红、理直气壮、丰功伟绩、是非黑白等。 ②偏正短语,词和词按修饰关系构成的短语,由定语或状语加中心词组成。如我的老师、一个顾客、伟大的人民、世外桃源;小心观察、更加坚决、突然发现、非常壮观、相当迅速。 ③动宾短语,词和词按照支配关系构成的短语,由动词和宾语组成。如吃晚饭、盖房子、歌唱祖国、顾全大局、关心集体、饱经风霜、理清思路等。 ④后补短语,词和词按照补充关系构成的短语,由动词或形容词加上补语组成。如看明白、想得太多、送出去、住一宿、说两句、红得发紫、害怕得要命、好得很、傻呆了、漂亮极了。 ⑤主谓短语,词和词按照陈述关系构成的短语,由主语和谓语组成。如心情舒畅、人声鼎沸、春光明媚、好人一生平安、月儿弯弯照九州等。 附:课堂检测 1.选出下列说法错误的一项() A保卫祖国保持安静歌唱英雄整顿作风(动宾短语) B风俗习惯正大光明缤纷络绎天高地厚(并列短语) C精神文明宝贵意见多么活泼伟大成就(偏正短语) D人民伟大成果辉煌黑了一阵宿舍旁边(主谓短语) 2.选出下列说法正确的一项( ) A清醒过来推辞一番卧倒在地工作数月(动补短语) B边走边谈穷凶极恶居安思危朝夕相处(并列短语) C内心激动增长很快态度诚恳精力充沛(主谓短语) D久经风霜进驻营地深入研究学习技术(动宾短语) 3.选出短语结构相同的一项() A欣喜万分参天耸立B历史悠久精神抖擞 C绞尽脑汁不折不挠D风卷残云百年大计 4.下面的课文题目都是短语,从结构上看完全相同的一项是() A出师表木兰诗忆江南 B愚公移山曹刿论战望天门山 C七根火柴苏州园林驿路梨花 D从三到万想和做纪念白求恩 5.选出对短语分类有错误的一组:( ) ①天气睛朗②发挥作用③仔细翻阅④丰功伟绩⑤认真讲解⑥美好回忆⑦甜言蜜语⑧打击敌人A主谓短语有①B并列短语有④⑥⑦C偏正短语有③⑤D动宾短语有②⑧ 6.阅读下面一段文字,调整画线部分的语序,并做到各短语格式协调一致、匀整对称。(字数不得增减)(2002C) 成年累月的战事,每况愈下的社会治安,经济的衰退,动荡不安的政局,生存环境的日益恶化,使世界上越来越多的正常生活受到威协,甚至连生命财产都没有保障。 第二课时划分句子成分 一、句子成分口诀:主谓宾、定状补,骨干枝叶记清楚,定语必居主宾前,谓前为状谓后补。【练一练】

现代汉语与英语语法的区别

现代汉语与英语语法的区别 现在大家都在学习外语,一般都是学习英语。汉语语法和英语语法的区别相当大,学习汉语语法的时候,千万不要用英语语法来套汉语语法。 凡是事物都有一致的地方。汉语语法和英语语法都是事物,当然也有一致性。比如说,汉语有名词、动词、形容词,人家英语也有。你会说"学生们热爱伟大的祖国",人家就会说"pupils love great motherland",一句话里面三种词都出现了。汉语里头有主语、谓语、宾语这些玩意儿,英语里头也有。上面那句话,"学生们"是主语,英语的主语是pupils;汉语的谓语是"热爱",英语的谓语也是love;汉语的宾语是"祖国",英语的宾语也是motheland;汉语的定语是"伟大",英语的定语也是great。你看,都一样,用英语语法来分析汉语难道不可以吗? 碰到两种语言一致的地方,当然凑合。为什么不说是"可以"而说"凑合"呢?因为严格说来,是不可以的。人家的主语、谓语等等,同汉语的主语、谓语等等都不完全一样。就拿前边提到过的he works来说吧,人家的主语he同谓语works在人称、数方面必须一致,汉语有这些名堂吗?没有。汉语的主语同英语的主语不是一码事,汉语的谓语跟英语的谓语也很不相同,所以严格说来,碰到了一致的地方,是不可以用一种语言的语法知识去分析另一种语言的语法结构的。说"凑合",是因为大体一致,把那些不同的地方扔掉不管,用这种语言的语法去说明那种语言的语法,也只能说是凑合着用吧。 而碰到两种语言不一致的地方,那就决不能用这种语言的语法去套那种语言的语法,连凑合都不可能。大家平时在课堂里学习,英语语法讲得多,汉语语法讲得少,同学们对英语语法知识更为熟悉,对汉语语法知识反倒生疏。一用语法知识去分析问题,就很容易用英语语法知识去分析汉语的句子。比如英语里有a pioneer 's red scarf(一个少先队员的红领巾),人家的a是冠词,汉语里有冠词吗?没有,谁要是把汉语的"一个"说成是冠词,岂不让人笑掉大牙?英语里没有量词,谁要是把a cup of water(一杯水)的cup,把a piece of news (一条消息)的piece说成是量词,老外们也决不会认帐,那个a就说明它们是名词。这说明,用这种语言的语法知识去分析另一种语言的语法,是要碰钉子的。所以学习汉语语法,一定要注意同英语语法的区别。 第一,在词类方面不一样。 汉语的名词里头有方位词,如"里、内、外、上、下、前、后、左、右、中"等,其中的几个在英语里溶入了介词,如in、on、behind,有的成了形容词,如inner、outer、outside、middle。因此,见到了汉语的方位词,就不能说它们是介词或形容词。 汉语的许多动词后面能够加"着、了、过",于是有的同学便认为"着"是现在时,"了、过"表示过去时,这就是照套的结果。汉语的"着、了、过"可不是表示"时态"的,因为用了"着、了、过",既可以表示现在、过去的事情,也可以表示将来的事情。"他昨天吃着饭还看书呢",如果说这"着"是"过去时","他明天看着电影还会想到我的",如果说这个"着"又是"将来时",那汉语里还有什么时态呢?"他明天吃了饭到我家来""他后天吃过饭到我家来",这"了、过"是"过去时"吗?显然不是。 人家的形容词也跟咱们的不一样。political study(政治学习)、American films(美国电影)、brown overcoat(棕色大衣),"政治、美国、棕色"在人家那里是形容词,咱们可不能把汉语的"政治、美国、棕色"当作形容词看待,它们在汉语里都是名词。一些同学老是把"中国人民"的"中国",把"经济形势"的"经济"当作形容词,就是这么造成的。 汉语里的许多形容词可以做状语,如"勤奋学习""认真工作""严厉批评"的"勤奋、认真、严厉"都是做状语的形容词。英语的形容词绝对同状语无缘。例如hard study(勤奋学习)、work seriouly(认真工作)、criticise severely(严厉批评),人家的"hard、seriouly、

现代汉语语法学习题集

现代汉语语法学习题 名词解释 1、语法:语言中的词语之间相互结合的结构方式和结构关系。 2、语法形式:语法成分中能够表现语法意义的声音部分以及声音部分的结构变化和排列次序等形式。 3、语法意义:凡是语言过程中通过语法形式所产生出来的附加意义或结构意义。 4、语意意义:一个词所发生的形式变化,又称屈折变化。 5、后缀:附加在词根后面的构词成分。 6、形态:能够表达语法意义的词形变化。 7、狭义形态:同一词在不同功能上的语法形式的屈折变化,又称构形法形态。 8、语法范畴:词法内语法意义的归类与概括。 9、词类:是指词在语法上的分类,不是逻辑概念上的分类。 10、主语:就是位于句子前半部的被陈述对象。 11、宾语就是谓语动词(述语)后所支配,涉及的对象。 12、谓语:位于句子的后半部(主语之后)的陈述词语。是用来陈述主语做什么,是什么,怎么样的。 13、扩展:是拉长语言单位的长度。使一个语言片段由简单到复杂。 14、紧缩:即缩小语言单位的长度。使一个语言片段由复杂到简单。 15、层次分析法:就是逐层顺次找出某一语言片段的直接组成成分的方法。 16、狭义同构:要求两个语法形式长度相同,词的排列次序相同,词类一一对应,层次构造也相同,相对应的语法形式功能也同。即要求功能与层次全面对应 17、广义同构:两个语法形式其基本结构相同。 18、同一性原则:指具有变换关系的两个句式中相对应的实词或实词性成分,以及这些成分之间的语义关系必须保持一致。 19、语法条件限制:语法上的某些差别会影响到变换式的成立与否。 20、语音条件限制:音节的多少会影响到变换式的成立与否。 21、三向谓词:指可以与施事格,受事格,与事格组合的谓词。