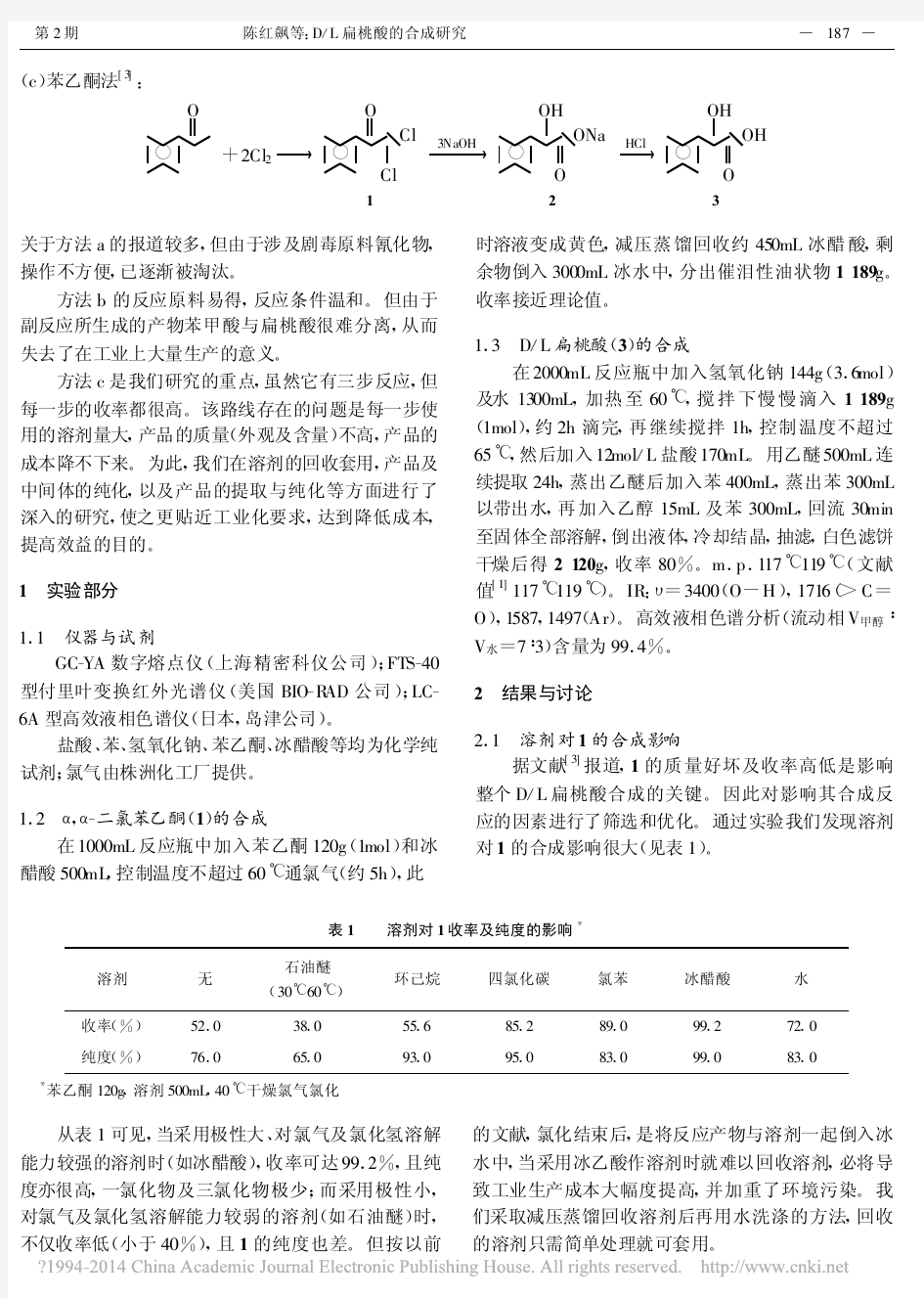

D_L扁桃酸的合成研究_陈红飙

柠檬酸及生产工艺

柠檬酸及生产工艺 一.柠檬酸的简介 1. 柠檬酸的理化性质 柠檬酸(Citric acid),又称枸椽酸,是一种三元羧酸,其学名为3-羟基-3-羧基戊二酸,分子式C6H8O7(无水物),在自然界中存在于柠檬、柑桔、梅、子、梨、桃、无花果等水果中。柠檬酸具有无毒,无色,无臭特性,一般为半透明结晶或白色粉末,易溶于水、乙醇、乙腈、乙醚等[1],不溶于苯,微溶于氯仿。相对密度1.542g/cm3,熔点153℃(失水)。柠檬酸结晶形态因结晶条件不同而不同,有无水柠檬酸,也有含结晶水的柠檬酸。在干燥空气中微有风化性,在潮湿空气中有潮解性,175℃以上分解放出水及二氧化碳。柠檬酸是一种较强的有机酸,有3个H+可以电离;水溶液呈酸性,加热可以分解成多种产物,与酸、碱、甘油等发生反应。 2. 柠檬酸的用途 柠檬酸具有令人愉悦的酸味,入口爽快,无后酸味,安全无毒,被广泛用作食品和饮料的酸味剂;能与二价或三价的阳离子形成络合物,被用作金属加工的鳌合剂和洗净剂(起软化水作用的洗净力补充剂);还能衍生形成许多衍生物,可用作有机化学工业的原料。因此被广泛用于食品饮料、医药化工、清洗与化装品、有机材料等领域,是目前世界需求量最大的一种有机酸[2],到目前还没有一种可以取代柠檬酸的酸味剂。 二.生产技术 柠檬酸的生产方法共可分为 3 种: 水果提取法,化学合成法, 生物发酵法三种[17],目前以发酵法生产柠檬酸为主[18]。发酵法又分为固体发酵法和液体深

层发酵法。固态发酵能耗小但劳动力大,占地面积大,不适合大规模的生产应用。深层通风发酵法采用不锈钢罐体,机械搅拌通风,微生物在液体相中分布均匀,发酵时不生成孢子,全部菌体细胞用于代柠檬酸,发酵速度高,实现了机械化或自动化操作,利于大规模生产。 三.生物发酵法制取柠檬酸 1.本工艺选择的原料及生产方法 本次生产工艺设计以薯干为原料,采用直接粉碎、调浆、液化,进行好气液体深层发酵,钙盐法提取,最后结晶、干燥得到柠檬酸 2.工艺流程 接收糖浆后,根据糖浆组成作适当的处理或配制,配成发酵原料,进行连续杀菌并冷却后,进入发酵罐,加入菌种和净化压缩空气后进行发酵;发酵液经升温、过滤处理后,进入中和罐,用中和处理;再经过过滤洗涤,得到柠檬酸钙固体,送入酸解罐,再添加酸解,并加入活性炭进行脱色;然后,通过带式过滤机过滤、酸解过滤,除去及废炭;酸解过滤液经离子交换处理后,进行蒸发、浓缩,再进行结晶;结晶后,用离心机进行固液分离,对得到的湿柠檬酸晶体进行干燥与筛选,最后得到成品柠檬酸。

B.丙酮酸合成工艺研究进展

丙酮酸合成工艺的研究进展 王飞娟,张爽,王燕(陕西国际商贸学院,陕西咸阳712046) 摘要:丙酮酸是药物合成与有机合成的重要中间体。本文本要阐述其化学合成法和生物技术法合成的现状、研究进展及其发展前景,并将各种方法进行对比,目的为以后的生产、研究提供参考。 关键词:丙酮酸;化学合成;生物技术;酶催化法;生物工程;微生物发酵法; 丙酮酸[1],又称a-氧代丙酸,结构为CH3COCOOH,是所有生物细胞糖代谢及体内多种物质相互转化的重要中间体,因分子中包含活化酮和羧基基团,所以作为一种基本化工原料广泛应用于化学、制药、食品、农业及环保等各个领域中[2]。丙酮酸可通过化学合成和生物技术多种方法制备。 1 化学合成法 1.1酒石酸脱水脱羧法此法工艺简单易行:将酒石酸与硫酸氢钾混合物在220℃下蒸馏,馏出物再经真空精馏即得丙酮酸。此法的特点是加入导热油之后,在一个均匀体系中进行反应,降低了反应温度,减少氧化程度,可操作性大幅度提高,适合继续反应生成丙酮酸系列产品。其缺点是丙酮酸产率较底,得1g丙酮酸需消耗5g硫酸氢钾。仅原料成本就达8万元每吨,因成本过高而无法为大多数厂家所接受。 1.2乳酸氧化法以乳酸为原料,氧化脱氢一步法生产丙酮酸[3]。但乳酸直接制取丙酮酸非常困难,根据工艺不同必须选用合适的催化剂。可以选择的催化剂有磷酸铁、钼酸碲盐、银、钒等[4]。此法酒石酸的氧化脱羧法相比,具有能耗低、污染小、产率高等优点,适合工业化生产。其缺点是成本也较高,约6万元每吨。 2 生物技术法 生物技术法生产丙酮酸,由于成本较低、产品质量较高、对环境污染小而得到发展,主要有酶催化法和微生物发酵法。 2.1 酶催化法用酶或微生物细胞作催化剂,使葡萄糖或三羧酸循环的某些中间代谢产物,在一定条件下,转化为丙酮酸的技术,称为酶催化法。其主要过程是先进行小规模的微生物培养,菌体收集,直接转化或用载体包埋成固定化酶,然后转化生成丙酮酸[5]。酶催化法设备投资小,能耗低,转化率高,但底物来源较窄、成本比较高约5万元每吨,因此其进一步推广受到限制。 2.2 基因工程技术利用基因重组技术构建高表达乙醇酸氧化酶、过氧化氢酶等的基因工程菌,用于生产丙酮酸的技术。这些酶能催化乳酸与氧反应生成丙酮酸。其技术是先将乙醇酸氧化酶基因和过氧化氢酶基因分别与DNA载体重组,构成重组子,并分别转入宿主细胞,分别获得两种酶高表达的基因工程酵母,按0.713mol/LL-乳酸钠溶液每100ml加湿重转化体5g,同时加一定量渗透剂,在5个大气压下,以70psig氧压通入氧气,5℃搅拌转化4小时,丙酮酸产率大97.7%[6]。本技术底物转化率高,但技术难度大。 2.3微生物发酵法微生物代谢过程中,利用葡萄糖积累丙酮酸的过程称为微生物发酵法。微生物发酵法生产丙酮酸研究已有50年历史,但因丙酮酸高产菌株选育十分困难,虽有一些微生物能够积累丙酮酸,但其产量无法达到工业化要求[7]。该法生产丙酮酸真正取得突破,是在1988年时,日本东丽工业株式会社的研究人员宫田令子和米原辙选育出一系列丙酮酸产量超过50g/L的球拟酵母菌株,使微生物发酵法生产丙酮酸的工业化成为可能。1992年,日本开始采用微生物发酵法生产丙酮酸[8]。产量为400吨每年,成本约为2-3万元每吨。 与化学合成法和酶转化法相比,微生物发酵法因原料来源广,能耗低,污染少,成本低而更具有优越性[9]。但微生物发酵法缺点是转化率比较低,这是因为丙酮酸是糖酵解途径的关键中间产物,在细胞中,丙酮酸作为一种重要的中间代谢产物连接了EMP和TCA中心代谢途径,又与多条分支代谢途径相关联,可转化为多种发酵产物而无法在体内积累。因此需要切断或弱化其进一步代谢,才能使其在细胞中大量积累。即加快葡萄糖向丙酮酸的转化率,减弱向TCA 循环的通量,切断或减弱其分支代谢途径,促进分泌,减弱丙酮酸的再利用,最终实现丙酮酸的大量积累。为达此目的,就必须对微生物发酵法生产丙酮酸的影响因素进行研究。 微生物发酵法生产丙酮酸的影响因素有:菌种选育,营养条件,维生素水平,供氧模式,葡萄糖的质量浓度等等,其最关键的是菌种选育和营养条件[10]。 为了提高微生物发酵法生产丙酮酸的竞争力,对微生物发酵生产丙酮酸的工业化在发酵部分还需要:①进一步改善丙酮酸生产菌的产酸能力和遗传稳定性,提高糖酸转化率,缩短发酵时间;②提高生产菌对高浓度丙酮酸的耐受性,以期进一步提高丙酮酸浓度,便于下游处理;③目前原料成本中葡萄糖的费用占了很大的比例,因此,要提高生产菌株对廉价底物(如糖蜜、淀粉糖)等的利用能力。 今后的研究工作应集中在:①在保证细胞正常代谢的前提下,尽可能减少丙酮酸的降解或转化,这是获得丙酮酸高产量和高产率的必要条件;②加快从葡萄糖到丙酮酸的代谢速度,以确保获得丙酮酸的高生产强度。

丙酮酸乙酯的抗炎作用研究进展

【关键词】丙酮酸乙酯 关键词丙酮酸乙酯;抗炎;抗氧化;活性氧 炎症是一种复杂的病理过程。机体发生炎症时,众多的细胞因子表达增强,互相作用,互相调节,共同参与调节机体的病理生理过程。丙酮酸乙酯(ep)是一种化工原料,常被作为食品添加剂使用。近年来它的抗炎作用已逐渐被证实。经过大量的动物实验研究发现,丙酮酸乙酯不仅对感染引起的炎症反应(如脓毒症、内毒素血症)和非感染性炎症(如急性胰腺炎)具有抗炎作用,并且在休克、缺血-再灌注损伤中具有抑制炎症因子的表达、保护脏器的功能。本文综述了丙酮酸乙酯的抗炎作用有关研究进展。 1 丙酮酸乙酯的结构及理化特性 丙酮酸乙酯是稳定的亲脂性的丙酮酸酯化物,其分子式为ch3cocooch2-ch3。由于其特殊的分子结构,对丙酮酸乙酯的抗炎作用研究最初缘于对丙酮酸抗氧化作用的研究。丙酮酸是机体能量代谢的主要中间产物,当机体氧供应充足时丙酮酸在线粒体内氧化为乙酰辅酶a,维持三羧酸循环;当氧供应不足时在乳酸脱氢酶的作用下转化为乳酸,为机体供能[1]。holleman等最初研究发现丙酮酸具有抗氧化作用[2],可以减少氧自由基的产生,是有效的活性氧清除剂。但motgomery等[3]发现丙酮酸水溶液不稳定,容易产生环化反应,其生成产物具有一定的毒性,故其在临床的应用受到一定的限制。2001年,sims等[4]研究发现林格氏丙酮酸乙酯溶液(reps)较丙酮酸溶液更稳定,而且无毒性。此后有关丙酮酸乙酯抗炎作用的研究倍受关注。 2 丙酮酸乙酯的抗炎作用 2.1 抗氧化作用 2.2 抗炎症介质作用 脓毒症时机体免疫系统激活,引发“细胞因子风暴”(cytokine storm),由巨噬细胞、中性粒细胞释放早期前炎症介质tnf-α、il-1β、il-6、ifn-r等,而tnf-α、il-1β、ifn-r 可诱导inos mrna的表达,使细胞释放no增多,no可使炎症介质的生物活性增强。sappington,pl等[19]报道,将人肠上皮样单层细胞caco-2的培养液中加入含il-1β、ifn-r、tnf-α的混合溶液,发现可以使其通透性增高,并可诱发inos mrna的表达,而加入ep能抑制inos mrna的表达,可使其通透性降低。lps和器官缺血-再灌注损伤均可激活炎症基因的表达,丙酮酸乙酯可以减少tnf-α和il-6的表达,减轻炎症反应和缺血-再灌注引起的器官损伤。 ulloa,l等在小鼠腹腔内注入5mg/kglps诱发内毒素血症,30min后各组分别注入ep40mg/kg、4mg/kg、0.4mg/kg,与对照组比较发现40mg/kg组可以明显持久地提高生存率(27/30∶ 5/20;p<0.005),抑制tnf-α、il-1β、il-6和hmgb1,而 4mg/kg与0.4mg/kg组作用不明显。在一组小鼠腹腔注入上述剂量lps,并同时注入40mg/kg ep,另一组在注入lps4h后注入相同剂量的ep,与对照组比较发现,延迟注射组可以明显提高生存率(24/30∶ 7/30;p<0.005),与其抑制晚期炎症介质hmgb1有关。同样对肠穿孔致腹膜炎、脓毒症小鼠模型给予ep治疗,发现ep是一种具有剂量依赖性和时间依赖性的抗炎制剂,不同剂量和不同时间的给予会产生不同的效果。 另外,董月青等报道[21],丙酮酸乙酯能明显改善烫伤后延迟复苏大鼠脾t淋巴细胞对丝裂源刺激的增殖能力,显著增强大鼠脾t淋巴细胞产生抗炎因子il-2的能力,从而有效改善大鼠细胞免疫功能障碍。 3 丙酮酸乙酯的抗炎作用机制 丙酮酸乙酯分子结构含有α-酮基,具有抗氧化和清除活性氧物质的作用,被视为其抗炎作用机制的一部分。ep通过抑制nf-kb的活性而发挥抗炎、保护脏器的作用。核因子kb(nf-kb)是近年来发现的核转录调节因子,广泛存在于真核细胞中,是一个由复杂的多肽亚单位组成

酸法生产氧化铝

酸法生产氧化铝 酸法生产氧化铝(acid process for alumina production) 用无机酸溶出铝硅酸盐原料中的铝的氧化铝生产方法。 20世纪20年代以来,人们对用酸法溶出处理粘土等原料生产氧化铝的各种方法进行了深入的研究,有的已发展到工业试验或生产阶段。60年代期间,由于铝土矿开采增加,储量减少,曾引起一些产铝国家对用酸法处理其非铝土矿资源的重视,促使酸法生产氧化铝的技术得到进一步发展。但酸法生产氧化铝在经济上无法和拜耳法竞争;加之60年代后,世界一些国家又陆续发现了大型的铝土矿矿床,所探明的铝土矿储量足够用拜耳法处理百年之用。因此,酸法生产氧化铝在现在或是不久的将来还不能用于大规模工业生产。 工艺用各种无机酸溶出处理含铝原料时,原料中的氧化硅基本上不与酸反应留在渣中。而得到含铁的铝盐酸性水溶液。经除铁净化后的铝盐酸性溶液可通过不同的方法得到铝盐水合物结晶或氢氧化铝结晶。煅烧这些结晶便得到氧化铝。按溶出所用的无机酸,酸法生产氧化铝又有硫酸法、盐酸法和硝酸法之分。 硫酸法硫酸便宜,挥发性和腐蚀性都较小,所以对硫酸法的研究较多。从硫酸铝溶液中结晶析出的硫酸铝带有18~24个结晶水,Al2O3含量仅占13%~15%。煅烧这种结晶产物,热耗大、易熔化,而且所得废气中的SO2和SO3浓度低,不利于回收用来生产硫酸。澳大利亚墨尔本的联邦科学与工业研究组织在20世纪60年代提出了碱式硫酸铝法,也称为C.S.I.R.O.法。此法用SO3与Al2O3质量比为2.6的含铁的硫酸铝溶液,在403K温度下溶出过量的焙烧过的高硅铝土矿,得到SO3与Al2O3质量比为1.8~1.9的硫酸铝溶液和吸附了铁的残渣。往分离残渣后的硫酸铝溶液中通入SO2,将Fe3+还原为Fe2+,再在573K 要的碱式硫酸铝,Fe2+温度左右使硫酸铝水解析出分子式为Al2(OH)n(SO4) 3一n/2 留在水解母液中。碱式硫酸铝在1423K温度下煅烧即得成品氧化铝和含SO3较高的气体。后者用水解母液吸收后,在453K温度下将上述吸附了铁的残渣中的 Al2O3充分地溶出后,得到SO3与Al2O3的质量比为2.6的硫酸铝溶液,再用于溶出下一批矿石,泥渣则弃去。此法无需单独除铁,硫酸为闭路循环,碱式硫酸铝含Al2O3 40%以上,含水20%左右,有利于煅烧出成品Al2O3 和回收硫酸。但目前难以解决硫酸铝在573K温度下水解的耐酸设备问题。 盐酸法盐酸腐蚀性大且易分解,所以盐酸法的溶出温度不能太高,而且难以制取Al3+含量高的溶液。溶出后的渣难以分离和洗涤,单位产品的物料流量大。但因盐酸不会像硫酸和硝酸那样在加热时分解,而AlCl3在酸溶液中的溶解度又

丙酮酸合成工艺的研究进展

科技专论 丙酮酸合成工艺的研究进展 陕西国际商贸学院(陕西咸阳) 王飞娟 张爽 王燕 【摘 要】丙酮酸是药物合成与有机合成的重要中间体。本文本要阐述其化学合成法和生物技术法合成的现状、研究进展及其发展前景,并将各种方法进行对比,目的为以后的生产、研究提供参考。 【关键词】丙酮酸;化学合成;生物技术;酶催化法;生物工程;微生物发酵法 丙酮酸[1],又称a-氧代丙酸,结构为CH 3 COCOOH,是所有生物细胞糖代谢及体内多种物质相互转化的重要中间体,因分子中包含活化酮和羧基基团,所以作为一种基本化工原料广泛应用于化学、制药、食品、农业及环保等各个领域中[2]。丙酮酸可通过化学合成和生物技术多种方法制备。 1、化学合成法 1.1 酒石酸脱水脱羧法 此法工艺简单易行:将酒石酸与硫酸氢钾混合物在220℃下蒸馏,馏出物再经真空精馏即得丙酮酸。此法的特点是加入导热油之后,在一个均匀体系中进行反应,降低了反应温度,减少氧化程度,可操作性大幅度提高,适合继续反应生成丙酮酸系列产品。其缺点是丙酮酸产率较底,得1g丙酮酸需消耗5g硫酸氢钾。仅原料成本就达8万元每吨,因成本过高而无法为大多数厂家所接受。 1.2 乳酸氧化法 以乳酸为原料,氧化脱氢一步法生产丙酮酸[3]。但乳酸直接制取丙酮酸非常困难,根据工艺不同必须选用合适的催化剂。可以选择的催化剂有磷酸铁、钼酸碲盐、银、钒等[4]。此法酒石酸的氧化脱羧法相比,具有能耗低、污染小、产率高等优点,适合工业化生产。其缺点是成本也较高,约6万元每吨。 2、生物技术法 生物技术法生产丙酮酸,由于成本较低、产品质量较高、对环境污染小而得到发展,主要有酶催化法和微生物发酵法。 2.1 酶催化法 用酶或微生物细胞作催化剂,使葡萄糖或三羧酸循环的某些中间代谢产物,在一定条件下,转化为丙酮酸的技术,称为酶催化法。其主要过程是先进行小规模的微生物培养,菌体收集,直接转化或用载体包埋成固定化酶,然后转化生成丙酮酸[5]。酶催化法设备投资小,能耗低,转化率高,但底物来源较窄、成本比较高约5万元每吨,因此其进一步推广受到限制。 2.2 基因工程技术 利用基因重组技术构建高表达乙醇酸氧化酶、过氧化氢酶等的基因工程菌,用于生产丙酮酸的技术。这些酶能催化乳酸与氧反应生成丙酮酸。其技术是先将乙醇酸氧化酶基因和过氧化氢酶基因分别与DNA载体重组,构成重组子,并分别转入宿主细胞,分别获得两种酶高表达的基因工程酵母,按0.713mol/LL-乳酸钠溶液每100ml加湿重转化体5g,同时加一定量渗透剂,在5个大气压下,以70psig氧压通入氧气,5℃搅拌转化4小时,丙酮酸产率大97.7%[6]。本技术底物转化率高,但技术难度大。 2.3 微生物发酵法 微生物代谢过程中,利用葡萄糖积累丙酮酸的过程称为微生物发酵法。微生物发酵法生产丙酮酸研究已有50年历史,但因丙酮酸高产菌株选育十分困难,虽有一些微生物能够积累丙酮酸,但其产量无法达到工业化要求[7]。该法生产丙酮酸真正取得突破,是在1988年时,日本东丽工业株式会社的研究人员宫田令子和米原辙选育出一系列丙酮酸产量超过50g/L的球拟酵母菌株,使微生物发酵法生产丙酮酸的工业化成为可能。1992年,日本开始采用微生物发酵法生产丙酮酸[8]。产量为400吨每年,成本约为2-3万元每吨。 与化学合成法和酶转化法相比,微生物发酵法因原料来源广,能耗低,污染少,成本低而更具有优越性[9]。但微生物发酵法缺点是转化率比较低,这是因为丙酮酸是糖酵解途径的关键中间产物,在细胞中,丙酮酸作为一种重要的中间代谢产物连接了EMP和TCA中心代谢途径,又与多条分支代谢途径相关联,可转化为多种发酵产物而无法在体内积累。因此需要切断或弱化其进一步代谢,才能使其在细胞中大量积累。即加快葡萄糖向丙酮酸的转化率,减弱向TCA循环的通量,切断或减弱其分支代谢途径,促进分泌,减弱丙酮酸的再利用,最终实现丙酮酸的大量积累。为达此目的,就必须对微生物发酵法生产丙酮酸的影响因素进行研究。 微生物发酵法生产丙酮酸的影响因素有:菌种选育,营养条件,维生素水平,供氧模式,葡萄糖的质量浓度等等,其最关键的是菌种选育和营养条件[10]。 为了提高微生物发酵法生产丙酮酸的竞争力,对微生物发酵生产丙酮酸的工业化在发酵部分还需要:①进一步改善丙酮酸生产菌的产酸能力和遗传稳定性,提高糖酸转化率,缩短发酵时间;②提高生产菌对高浓度丙酮酸的耐受性,以期进一步提高丙酮酸浓度,便于下游处理;③目前原料成本中葡萄糖的费用占了很大的比例,因此,要提高生产菌株对廉价底物(如糖蜜、淀粉糖)等的利用能力。 今后的研究工作应集中在:①在保证细胞正常代谢的前提下,尽可能减少丙酮酸的降解或转化,这是获得丙酮酸高产量和高产率的必要条件;②加快从葡萄糖到丙酮酸的代谢速度,以确保获得丙酮酸的高生产强度。 随着人民生活水平的不断提高,丙酮酸的应用范围日渐扩大,需求不断增长,但丙酮酸系列产品大多需要进口且价位较高。其生产工艺的改革并实现工业化势在必行。传统工艺生产的产品质量差、成本高且对环境污染大。而生物技术法的工艺更为绿色,更为对环境友好,生物技术法新工艺取代传统工艺指日可待,前景广阔,值得进一步研究。 参考文献 [1] 胡兵,龙化云,黄光斗.丙酮酸的合成研究进展[J].化工时刊,2003,17:18-20 [2] 刘立明,李寅,陈坚.光滑球拟酵母发酵生产丙酮酸[J].精细与专用化学品,2003,23:15-18 [3] 顾劲松,许平,李铁林,等.乳酸氧化酶转化乳酸产丙酮酸[J].应用与环境生物学报,2001(6): 617-620 [4] 杨辉琼,易翔,郭贤烙.乳酸氧气氧化法制备丙酮酸[J].化工世界,2002,6:307-309 [5] 穆晓清.酶促生物转化丙酮酸生产的研究[J].工业微生物,2004,34(4),38-41 [6] Davad L A,Robert D,Vincent G W.US5,538,875[J].1996 [7] 牟弈,诸葛健.发酵法生产丙酮酸[J].中国酿造,2000(5): 1-3 [8] 占桂荣,高年发.不利用丙酮酸的丙酮酸生产菌的选育[J].生物加工过程,2006,4(4): 32-36 [9] 李寅,陈坚,伦世仪.维生素在丙酮酸过量合成中的重要作用[J].微生物学报,2000,40(5): 528-534 [10] 袁辉,华子春.丙酮酸野生酵母菌的筛选及其生理生化特性研究[J].微生物学杂志,2001,21: 12-14 192 《科技与企业》杂志 2012年1月(下)

实验八相转移催化法制备dl-扁桃酸

实验八相转移催化法制备dl-扁桃酸 实验八相转移催化法制备dl扁桃酸dl扁桃酸Mandelic acid 又名苦杏仁酸、苯乙醇酸、α羟基苯乙酸等。它是重要的化工原料在医药工业中主要用于合成血管扩张药环扁桃酸酯、滴眼药羟苄唑等。以往多由苯甲醛与氰化钠加成得腈醇扁桃腈再水解制得。该法路线长操作不便劳动保护要求高。采用相转移二氯卡宾法一步反应即可制得既避免了使用剧毒的腈化物又简化了操作收率亦较高。一、目的与要求 1、了解相转移催化反应的原理以及在药物合成中的应用。 2、掌握相转移催化剂的制备及后处理技术。 3、熟悉相转移二氯卡宾法制备扁桃酸的实验操作技术。二、实验原理在药物合成中常遇到水相和有机相参与的非均相反应这些反应速度慢、收率低、条件苛刻、有些甚至不发生反应、回收和后处理麻烦而且不能适合所有的反应。1965年MaKasza 首先发现鎓类化合物具有使水相中的反应物转入有机相中的性质从而加快了反应速率提高了收率简化了操作并使一些难以进行的反应顺利完成从而开辟了相转移催化这一新的合成方法。近20年来相转移催化技术在药物合成中的应用日趋广泛。常用的相转移催化剂主要有两类即季铵盐类和冠醚类。本实验采用季铵盐TEBA为相转移催化剂。其原理是在50的水溶液中加入少量的相转移催化剂和氯仿季铵盐在碱液中形成季铵碱而转入氯仿层继而季铵碱夺去氯仿中的一个质子而形成离子对R4N·CCl3然后发生α消除和

成二氯卡宾CCl2二氯卡宾是非常活泼的中间体能与多种官能团发生反应生成各类化合物其中与苯甲醛加成生成环氧 中间体再经重排、水解得到dl扁桃酸。反应式如下R4NCl NaOH?6?4 R4NOH NaCl 水相水相油相水相R4NOH CHCl3 ?6?4 R4NCCl3 ?6?4 CCl2 R4NCl 油相油相油相油相水相本品为白色斜方片状结晶熔点为119℃相对密度 1.30易溶于水、乙醇、乙醚、异丙醇等长期露光则分解变色。 三、实验主要药品类别名称规格用量相转移催化剂的制备三乙胺化学纯41g0.4mol 氯化苄化学纯51g0.4mol 丙酮化学纯40mL dl扁桃酸的制备氯仿化学纯32mL 苯甲醛新蒸21.2mL 乙醚化学纯80mL 氢氧化钠50自配50mL 硫酸50自配少量四、实验步骤及方法1、相转移催化剂——三乙基苄基铵盐TEBA的制备①在带有搅拌器、温度计、球形回流冷凝器、250mL三颈瓶中依次加入40mL 的丙酮溶剂、41g0.4mol的三乙胺、51g0.4mol的氯苄加热至回流反应1.5h反应液逐渐由无色透明变为浅黄色黏稠液停 止反应。以上产物液自然冷却至室温有部分针状晶体析出同时黏度增加。将其倒入干净的250mL的烧瓶中放入冰箱保持10℃以下②过夜抽滤。滤饼用甲苯洗涤两次抽干干燥得白色粉末。称重测熔点合格产品熔点180191℃。2、dl扁桃酸的制备在装带有搅拌器、温度计、球形回流冷凝器、滴液漏斗的250mL三颈瓶中如图2所示加入21.2g苯甲醛③2.4g

制药工艺学合成题

合成设计题 1. 由结构剖析入手,采用追溯求源法 (倒推法)对抗真菌药---益康唑进行工艺路线 设计? 分析: ①有机化合物中常具有碳原子—杂原子(如 C—N;C-O;C-S等),这一类化学键的形成与拆开均较C—C键容易,故可以从这些易拆键选择连接的部位(亦称为连接点),并考虑其合成路线,因此化合物中具有明显结合点的药物可采取倒推法进行工艺路线设计。益康唑分子中有C-O 和C-N两个碳-杂键的部位,可从a、b两处追溯其合成的前一步中间体。 ②无论先从a处还是b处断开,益康唑的前体均为对氯甲基氯苯、咪唑和1-(2,4-二氯苯基)-2-氯代乙醇(2-35)。其中C-O键与C-N键形成的先后次序不同,对合成有较大影响。(2-35)与对氯甲基氯苯在碱性试剂存在下反应制备中间体时,不可避免地将发生中间体自身分子间的烷基化反应;从而使反应复杂化,降低中间体的收率。因此,采用先形成C-N键,然后再形成C-O键的a法连接装配更为有利。 ③再剖析(2-35),它是一个仲醇,可由相应的酮还原制得。故其前体化合物为a-氯代-2,4-二氯苯乙酮(2-38),它可由2,4-二氯苯与氯乙酰氯经Friedel-Crafts反应制得。间二氯苯可由间硝基苯还原得间二氨基苯,再经重氮化、Sandmeyer反应制得。对氯甲基氯苯可由对氯甲苯经氯化制得。

在典型药物磺胺甲噁唑合成中可以采用对氨基苯磺酰 氯类化合物和3-氨基-5-甲基异噁唑缩合的合成路线,关键在于 如何合成3-氨基-5-甲基异噁唑和缩合的工艺条件的选择。请先 对3-氨基-5-甲基异噁唑进行结构剖析,再以乙酰丙酮酸乙酯为原料设计其合成路线,给出反应式。 1) 3-氨基-5-甲基异噁唑的结构剖析 ①它可以用1,3位上带有活性功能基的丁烷衍生物为原料,先形 成碳-氮键结构的化合物再环合而得; ②在直链丁烷衍生物的3位上需带有溴原子、羟基或叁键等活性功能团,以便闭环时形成碳-氧键; ③在1位上则须有能形成碳-氮键和能形成氨基的取代基,如氰基、羧酸酯基等。符合上述要求的丁烷衍生物可由乙酰丙酮酸乙酯为原料制得。在分子中含有氮-氧结构的最简单化合物是羟胺,以及羟胺的酰基衍生物,如羟基脲。这两类化合物通过缩合反应或加成反应可以直接环合成3-氨基-5-甲基异噁唑,或3位带有羧酸酯基的异噁唑衍生物。 2)以乙酰丙酮酸乙酯为原料的合成路线 乙酰丙酮酸乙酯(α,β-二酮酸酯类)与羟胺环合,先形成5-甲基异噁唑-3-甲酸乙酯,经功能基转变,将酯基氨解成酰胺基,再经Hoffman降解,得3-氨基-5-甲基异噁唑。

苯乙醇酸(扁桃酸)的合成

苯乙醇酸(扁桃酸)的合成 摘要: 本实验使用5.2g新鲜蒸馏的苯甲醛、8mL氯仿作为原料,使用1.3g氯化苄基三乙铵为相转移催化剂,在50%的NaOH溶液中,发生卡宾反应生成(±)苯乙醇酸,得到略带淡黄色的白色片状晶体,产物重1.30g,产率为17%。 关键词:(±)苯乙醇酸相转移催化剂卡宾反应 一、实验目的: 1. 了解并掌握二氯卡宾的生成 2. 训练相转移催化反应 3. 复习巩固控制反应温度、混合溶剂重结晶等基本操作 二、反应方程式: CHO CHCl3 TEBAC H OH 卡宾或称碳烯是一类具有6个价电子的两价碳活性中间体,通式:CR2,其中碳原子与两个原子或基团相连,另外还有一对没有参与成键的非键电子。最简单的卡宾是亚甲基:CH2,最常见的取代卡宾是二卤卡宾:CX2。由于碳周围只有六个电子,它是缺电子的,因此卡宾具有很强的亲电性,容易发生插入反应。 三、相转移催化反应原理: 相转移催化反应时20世纪70年代以来在有机合成中应用日趋广泛的一种新的合成方法。在有机合成中,均相反应通常容易进行,而水溶液的无机负离子和不溶于水的有机化合物之间的非均相反应,速率慢,产率低,甚至难以进行。但如果用水溶解无机盐,用极性小的有机溶剂溶解有机物,并加入少量的(通常是0.05mol以下)季铵盐或季磷盐,这反应很容易

进行。这些能促进反应并加快在两相之间转移负离子的化合物,称之为相转移催化剂。 常用的相转移催化剂有盐类、冠醚类和非环多醚类三种。 以季铵盐为代表的鎓盐如: C6H5CH2N(CH2CH3)3Cl (CH3CH2CH2CH2)4NBr [CH3(CH2)6CH2]3NH2CH3Cl 三乙基苄基氯化铵四丁基溴化铵三辛基甲基氯化铵(TEBA)(TBAB)(TOMA)这些化合物具有同时在水相和有机相溶解的能力。其中烃基是油溶性基团,碳原子数一般不少于13,以保证具有足够的有用性,带正电的氮是水溶性基团。 季铵盐中的正离子与水溶液中具有反应活性的无机负离子形成离子对,可以将负离子从水相转移到有机相中。而在有机相中,负离子无溶剂化作用。由于正离子体积大,正负离子之间的间距也大,彼此间的作用弱,负离子可以看成是裸露的。因此反应活性大大增加。 本实验中用TEBAC作为相转移催化剂,加快卡宾的生成和反应,机理如下: C6H5CH2N(C2H5)3Cl NaOH C 6 H5CH 2 H5)3 OH NaCl C6H5CH2N(C2H5)3Cl CHCl3 Cl2C C6H5CH22H5)3OH C6H5CH2N(C2H5)3(CCl3)H2O 有机相反应 水相反应 四、实验步骤及实验现象: 将250mL三口瓶安装在磁力搅拌器上,三口分别装置回流冷凝管、滴液漏斗和温度计。在瓶中一次加入5mL(5.4g,0.049mol)新鲜蒸馏的苯甲醛、8mL(23.98g,0.10mol)氯仿和0.65g氯化苄基三乙铵。启动搅拌,用水浴加热至55℃,移去热源,自滴液漏斗慢慢滴加25mL50%的NaOH溶液,反应放出大量热量,反应液变淡黄色浑浊液。在滴加碱液的过程中,通过控制滴加速度,维持反应温度在60 ~ 65℃,约20min滴完。滴加完后,继续在水浴中维持反应温度在65 ~ 70℃继续搅拌40min。 反应完后,溶液分层,上层为淡黄色乳白色溶液,下层为蛋黄油状物。加入100mL水将反应物稀释,上层变澄清透明,下层仍为蛋黄油状物,然后用乙醚萃取两次,每次30mL,除去未反应的氯仿等有机物,将乙醚萃取液倒入回收瓶。水层用50%H2SO4溶液酸化至pH=1~2,再用乙酸乙酯萃取两次,每次40mL。萃取后乙酸乙酯层溶液略带淡黄色。乙酸乙

【CN109776319A】一种三氟丙酮酸乙酯的生产工艺【专利】

(19)中华人民共和国国家知识产权局 (12)发明专利申请 (10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201910239958.9 (22)申请日 2019.03.27 (71)申请人 南通宝凯化工有限公司 地址 226000 江苏省南通市启东经济开发 区精细化工集中区 (72)发明人 吴盛均 张林林 乐传军 李华新 葛繁龙 茅嘉龙 (51)Int.Cl. C07C 67/343(2006.01) C07C 67/48(2006.01) C07C 67/54(2006.01) C07C 67/58(2006.01) C07C 69/716(2006.01) (54)发明名称 一种三氟丙酮酸乙酯的生产工艺 (57)摘要 本发明公开了一种三氟丙酮酸乙酯的生产 工艺,包括如下步骤:将锌粉、吡啶、草酸二乙酯 和催化剂加入到带机械搅拌的三口烧瓶中,开启 搅拌,抽真空,在一定温度下通入三氟溴甲烷气 体,控制通气速度保持常压,直到烧瓶里锌粉全 部反应完,继续搅拌4小时;然后把反应液倒入冰 盐酸中水解;再经过萃取、干燥、蒸馏、精馏得到 成品三氟丙酮酸乙酯。本发明所采用的物料简单 易得,生产设备简单;工艺流程短、无需复杂的后 处理装置;反应选择性好、收率高;产品纯度高, 制得的三氟丙酮酸乙酯的含量在98. 5%以上。权利要求书1页 说明书3页CN 109776319 A 2019.05.21 C N 109776319 A

权 利 要 求 书1/1页CN 109776319 A 1.一种三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:包括如下步骤: (1)将锌粉、吡啶、草酸二乙酯和催化剂加入到带机械搅拌的三口烧瓶中,开启搅拌,抽真空,在一定温度下通入三氟溴甲烷气体,控制通气速度保持常压,直到烧瓶里锌粉全部反应完,继续搅拌4小时; (2)然后把反应液倒入冰盐酸中水解; (3)再经过萃取、干燥、蒸馏、精馏得到成品三氟丙酮酸乙酯;其中,萃取过程中所用萃取剂用乙醚、甲基叔丁基醚、异丙醚、二氯甲烷、乙酸乙酯;干燥过程中所用干燥剂为无水硫酸镁、无水硫酸钠、硅胶、分子筛(5A);蒸馏过程中得到回收吡啶、未反应的草酸二乙酯、和粗品三氟丙酮酸乙酯;精馏过程中收集134-136℃的产物,得到成品三氟丙酮酸乙酯。 2.根据权利要求1所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的草酸二乙酯和锌粉的摩尔比为1:0.5-1。 3.根据权利要求2所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的草酸二乙酯和锌粉的摩尔比为1:0.8。 4.根据权利要求1所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的草酸二乙酯与吡啶质量比为1:1-6。 5.根据权利要求4所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的草酸二乙酯与吡啶质量比为1:2。 6.根据权利要求1所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的三氟溴甲烷气体通入时通入温度为0-50℃。 7.根据权利要求1所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的三氟溴甲烷气体通入时通入温度为15-20℃。 8.根据权利要求1所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的冰盐酸为20%质量分数的盐酸。 9.根据权利要求1所述的三氟丙酮酸乙酯的生产工艺,其特征在于:所述的反应液倒入冰盐酸中时控制温度为0-5℃。 2

柠檬酸生产工艺

柠檬酸及生产工艺 摘要:柠檬酸广泛应用于食品工业、医药工业和化学工业等方面。它可利用糖质原料如土豆、地瓜中的淀粉等,在多种霉菌及黑曲菌的作用下,控制较低的温度和pH值、较高的通气量和糖浓度,用发酵法制得。 关键词:柠檬酸化工产品发酵法 1 产品说明 柠檬酸又名枸橼酸,学名3-羟基-3-羧基戊二酸,分子式C6H8O7为无色、无臭、半透明结晶或白色粉未,易溶于水及酒精。加热可以分解成多种产物,与酸、碱、甘油等发生反应。 柠檬酸主要应用于食品工业,因为柠檬酸有温和爽快的酸味,普遍用于各种饮料、汽水、葡萄酒、糖果、点心、饼干、罐头果汁、乳制品等食品的制造。柠檬酸在化学工业上可作化学分析用试剂,用作实验试剂、色谱分析试剂及生化试剂,用作络合剂,掩蔽剂,配制缓冲溶液。采用柠檬酸或柠檬酸盐类作助洗剂,可改善洗涤产品的性能,可以迅速和沉淀金属离子,防止污染物重新附着在织物上,保持洗涤必要的碱性,使污垢和灰分散和悬浮,提高表面活性剂的性能,是一种优良的鳌合剂。 2 生产原理 2.1 生产方法简介 中国现有柠檬酸生产厂近百家,总年产能力约80万吨,是全球最大的柠檬酸生产国和出口国。目前,柠檬酸生产方法有水果提取法,

化学合成法和生物发酵法三种。水果提取法是指柠檬酸从柠檬、橘子、苹果等柠檬酸含量较高的水果中提取,此法提取的成本较高,不利于工业化生产。化学合成法的原料是丙酮,二氯丙酮或乙烯酮,此法工艺复杂,成本高,安全性低。而发酵法发酵周期短,产率高,节省劳动力,占地面积小,便于实现仪表控制和连续化,现已成为柠檬酸生产的主要方法。 2.2 反应方程式 C12H22011 +H20+302→2C6H8O7+4H2O (蔗糖) (柠檬酸) 3 工艺过程及流程图 3.1工艺过程 3.1.1菌种培养 在4~6波美度的麦芽汁内加入25%至30%的琼脂,然后接入黑曲霉菌种(无茵操作),在30~32℃条件下培养4天左右。这种培养方法称为“斜面培养”。将麸皮和水以1:1的比例掺拌,再加入10%的碳酸钙、0.5%的硫酸铵,拌匀后装入容量为250毫升的三角瓶中,用1.5公斤压力灭菌60分钟。接人斜面培养法培养出的菌种,培养96~120小时后即可使用。 3.1.2原料处理 湿粉渣必须经过压榨脱水,使含水量在60%左右;干粉渣含水量低,应按60%的比例补足水分;结块的粉渣需粉碎成二至四毫米颗粒。然后加入2%碳酸钙、10%至11%的米糠,掺匀后,堆放2小时,

丙酮酸_酯_的合成方法评述

丙酮酸(酯)的合成方法评述 姜胜斌,喻宗沅,袁 华(湖北省化学研究所,湖北武汉430074) 摘 要:介绍了制备丙酮酸(酯)的几种方法,并对其优缺点进行了评述。 关键词:丙酮酸;丙酮酸盐;氧化;催化剂 中图分类号:TQ225162 文献标识码:A 文章编号:1004-0404(1999)05-0001-03 1 前言 丙酮酸是一种十分重要的有机化工中间体,在农 药方面可作杀菌剂、除草剂;在医药方面可作镇静 剂[1]、抗病毒剂以及用于合成治疗高血压的药物[2],在 化妆品方面可作增白剂[3]、抗氧剂[4],丙酮酸乙酯还可 用作食品添加剂,此外,将丙酮酸乙酯作为一种高效 的活性成分加入到空气清新剂中,可有效地清除空气 中的氨及甲硫醇[5],在生化研究中,丙酮酸可用作检定 伯醇和仲醇的试剂,检定脂肪胺的显色剂,并可用来 测定转氨酶。 丙酮酸是糖类代谢和酶化的碳水化合物降解的中 间产物,通过羰基酶的作用丙酮酸转化为乙醛和二氧 化碳,肌肉中的丙酮酸(由糖原衍生而来),在运动时 还原为乳酸而在休息时又重新氧化,并部分重新转化 为糖原。肝脏能够将丙酮酸转化为丙氨酸[6]。近年来丙 酮酸盐作为营养剂被广泛使用而使得需求剧增。自 1881年E rlenm eyer首次提出由酒石酸二酯脱水、脱 羰合成丙酮酸酯的方法以来,又有多种合成方法问世, 现按原料路线将除发酵法以外的几种主要的合成方法 概述如下。 2 合成工艺 211 酒石酸(盐)法 21111 酒石酸法[7] 将酒石酸与焦硫酸钾或硫酸氢钾充分拌匀后,投 入搪玻璃反应锅里,用油浴加热至180℃左右,固体开 始熔融,并有大量气泡上升,开动搅拌器,打散泡沫, 防止溢出,再升温至220℃,即有丙酮酸蒸出,再将馏 出物减压蒸馏,收集75~80℃ 3825Pa馏分,即得到 产品丙酮酸,产率可达到50%~55%。这是常规的较 为传统的生产方法,其反应式为: CHOHCOOH CHOHCOOH 焦硫酸钾 或硫酸氢钾CH3C COOH 目前,我国的主要生产厂家均采用此法,它的最 大缺点是成本过高,产品售价达到15万元 t。 21112 酒石酸盐法 美国专利[8]曾有过这方面的报道:将酒石酸盐(单 钾盐)与H2SO4混合,在240℃左右作用40m in,经 分离提纯后可得85%的丙酮酸,该路线自1979年 Feldm an提出来之后,至今尚未工业化,其可行性有待 进一步论证。 212 丙酮法 该法以丙酮作为原料,将丙酮和Se、Sn或T e的 氧化物(如:SeO2)在室温下混合、搅拌3h可得到 70%丙酮酸[9]。该法原料易得,而且原料价格较低(丙 酮3400元 t),但由于反应副产物较多,产品不易提 纯,因而大大限制了该方法的推广。 213 羟基丙酮法[10] K iyou ra和T adam itsu[11]连续数次在专利中提出 这一路线:将羟基丙酮(HOCH2OM e)在5%的Pd2 PbCO3 C存在下与空气在45℃的水溶液中进行反应, 通过增加N aOH的用量调节pH值在815~913之间, 保持95m in,此后,pH值可降到718。用此法可得到 丙酮酸的钠盐,收率70%,但由于羟基丙酮不易得到, 限制了这种路线的发展。 214 丙酮醛法 丙酮醛的生产方法[12,13]比较成熟,一般利用1,22 丙二醇在A g催化剂存在下氧化脱氢制得。有关这方 面的文献资料很多,如果我们对丙酮醛作进一步处理 就可得到丙酮酸[14],将C l2通过M eCOCHO的水溶液 中,在22~24℃下反应10h得到浓度为8215%的丙 酮酸,选择性8715%,但由于成本过高,这种方法尚 未工业化。 215 乳酸(盐)法 21511 以P t C、Pd C作为催化剂[15] 若直接采用P t C或Pd C作催化剂氧化乳酸 1 1999年第5期湖北化工

实验八相转移催化法制备dl-扁桃酸

实验八相转移催化法制备dl-扁桃酸 dl-扁桃酸(Mandelic acid) 又名苦杏仁酸、苯乙醇酸、α-羟基苯乙酸等。它是重要的化工原料,在医药工业中主要用于合成血管扩张药环扁桃酸酯、滴眼药羟苄唑等。以往多由苯甲醛与氰化钠加成得腈醇(扁桃腈)再水解制得。该法路线长,操作不便,劳动保护要求高。采用相转移二氯卡宾法一步反应即可制得,既避免了使用剧毒的腈化物,又简化了操作,收率亦较高。 一、目的与要求 1、了解相转移催化反应的原理以及在药物合成中的应用。 2、掌握相转移催化剂的制备及后处理技术。 3、熟悉相转移二氯卡宾法制备扁桃酸的实验操作技术。 二、实验原理 在药物合成中常遇到水相和有机相参与的非均相反应,这些反应速度慢、收率低、条件苛刻、有些甚至不发生反应、回收和后处理麻烦,而且不能适合所有的反应。1965年,MaKasza 首先发现鎓类化合物具有使水相中的反应物转入有机相中的性质,从而加快了反应速率,提高了收率,简化了操作,并使一些难以进行的反应顺利完成,从而开辟了相转移催化这一新的合成方法。近20年来,相转移催化技术在药物合成中的应用日趋广泛。 常用的相转移催化剂主要有两类,即季铵盐类和冠醚类。 本实验采用季铵盐(TEBA)为相转移催化剂。其原理是,在50%的水溶液中加入少量的相转移催化剂和氯仿,季铵盐在碱液中形成季铵碱而转入氯仿层,继而季铵碱夺去氯仿中 的一个质子而形成离子对(R 4N+·CCl- 3 ),然后发生α-消除和成二氯卡宾:CCl 2 ,二氯 卡宾是非常活泼的中间体,能与多种官能团发生反应生成各类化合物,其中与苯甲醛加成生成环氧中间体,再经重排、水解得到dl-扁桃酸。 反应式如下 R 4N+Cl-+ NaOH?R 4 N+OH-+ NaCl 水相水相油相水相 R 4N+OH-+ CHCl 3 ?R 4 N+CCl- 3 ?:CCl 2 + R 4 N+Cl- 油相油相油相油相水相本品为白色斜方片状结晶,熔点为119℃,相对密度1.30,易溶于水、乙醇、乙醚、异丙醇等,长期露光则分解变色。 三、实验主要药品

热法酸工艺综述

热法酸生产工艺优化及应用研究 前言 磷酸是制取各种工业和农业用磷制品的基础原料,目前国内外磷酸的生产工艺主要有“热法”和“湿法”两种。二者相比较,湿法磷酸的工艺特点是产品成本相对较低,但是质量较差,且对磷矿的品位和杂质含量都有较高的要求,目前国际上制备工业磷酸主要采用湿法,我国湿法磷酸主要用于生产农业用化肥。热法磷酸的工艺特点是产品质量好,但价格较贵,而且属高能耗技术,电力能源在热法磷酸总的制造链中权重达60%。随着能源短缺日趋严重,电价节节攀升,热法磷酸的价格也随之上涨,造成以其为原料的磷化工产品逐渐丧失市场竞争能力。在这种形势下,磷酸工业不断改进生产工艺,以期降低能耗和生产成本 1热法磷酸概述 1.1 热法磷酸生产工艺的发展 热法磷酸的开发始于1915年,美国农业局进行了电炉法制磷酸的中间试验,在第一次世界大战期间,美国农业局与P. B. Davis公司合作在英国的泽西岛建设了一个电炉法制磷酸的实验工厂,用以生产高纯度的磷酸,同时在美国Charlotte 附近建设了第一个电炉法制磷酸的生产工厂。美国从1933年开始致力于热法生产的研究,完成了从小试、中试到大型装置的试验与建设,并首先建设了全不锈钢二步法生产装置,为热法磷酸大型化及黄磷燃烧热的回收利用奠定了基础。我国热法磷酸于1958年由上海化工研究院完成了以元素磷为起点采用酸冷流程和水冷流程的中间试验;996年云南省化工研究院在国内建设了第一套全不锈钢二步法生产装置。经过多年研究、改进,国内热法磷酸生产工艺技术已经趋于成熟。 1.2热法磷酸生产工艺现状 世界各国的热法磷酸生产工艺包括磷的氧化燃烧、磷酐水合、酸雾分离3个部分。而其具体的生产工艺有:燃烧水合一步法流程和燃烧—水合二步法流程。顾名思义,一步法流程的特点是磷的燃烧与五氧化二磷的水化在同一设备中进行;二步法流程的特点是磷的燃烧与五氧化二磷的水化分别在燃烧塔与水化塔中