原发性肺动脉高压

疾病名:原发性肺动脉高压

英文名:primary pulmonary hypertension

缩写:PPH

别名:primary pulmonary hypertensoin;原发性肺动脉高血压

ICD号:I27.0

分类:呼吸科

概述:原发性肺动脉高压(primary pulmonary hypertension)是一少见疾病,因其病因不明,而区别于继发性肺动脉高压。1987年美国做了多中心的广泛调查,对原发性肺动脉高压的流行病学、病因学有了进一步了解。诊断和治疗也比过去有了进步,但该病的预后仍然不好,多在症状出现后数年内死亡。虽然1891年Romberg首次报道一例不能解释的肺动脉高压。但直到1950年心导管检查术问世后“原发性肺动脉高压”才得以诊断。

原发性肺动脉高压的定义:系指原因不明的“致丛性肺动脉病(plexogenic pulmonary arteriopathy)”,即由动脉中层肥厚、细胞性内膜增生、向心性板层性内膜纤维化、扩张性病变、类纤维素坏死和丛样病变形成等构成的疾病。在临床上诊断的“原发性肺动脉高压”,病理检查通常包括原因不明的致丛性肺动脉病、多发性哑型肺血栓栓塞、肺静脉闭塞病及其他少见的疾病。虽然这组疾病中的任何一种都可能是一疾病的实体,但临床表现却非常相似,即使做了血流动力学检查也难以将它们区分开。因此,1975年世界卫生组织原发性肺动脉高压专家委员会建议临床上笼统地将他们称为“不能解释的肺动脉高压”。需指出,“原因不明”与“不能解释”两个术语的涵义是不同的,前者在病理学上可以明确诊断,但病因不明,即原发性肺动脉高压;而后者指在临床上不能区分的肺动脉高压类型,在病理学上可以做出明确的诊断,其病因可能清楚,也可能不清楚。目前,“不能解释的肺动脉高压”这一术语虽已被接受,

但“原发性肺动脉高压”的术语仍被广泛应用。因此,作为临床医师应当明了,临床上诊断的“原发性肺动脉高压”不同于病理学的诊断,它包括一组疾

病,至少有3种以上,而“不能解释的肺动脉高压”也是一组疾病的总称,但不是疾病的实体。

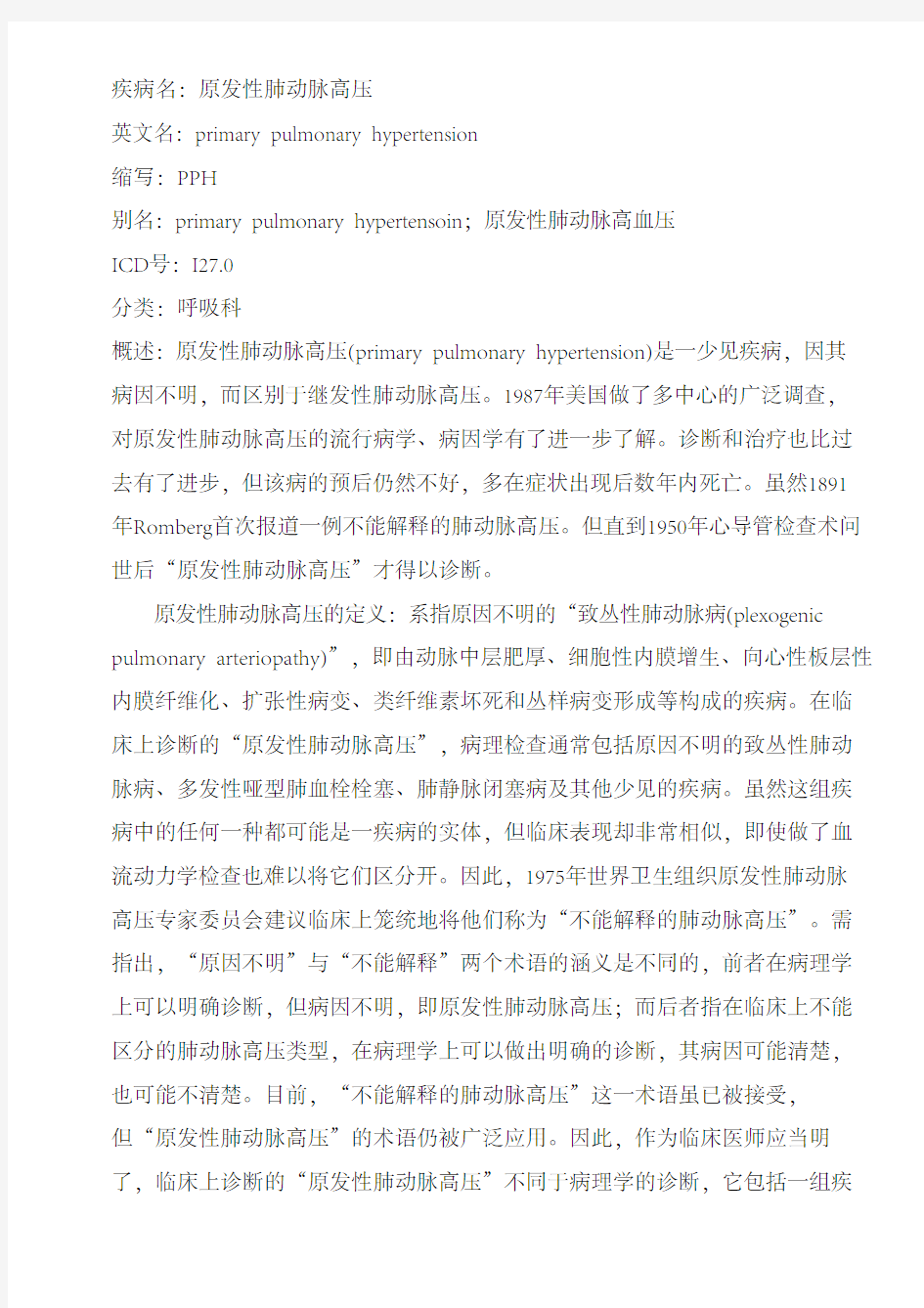

流行病学:由于①原发性肺动脉高压很少见;②肺动脉压的测量需做右心导管术;③症状仅在中、重度肺动脉高压,病程的相对晚期才出现;④没有原发性肺动脉高压动物模型可做等原因,对其流行病学的了解不多。现有的大部分资料都是临床所提供,不可能十分准确。迄今报道的病例已超过1000余例,比最初认为的要多得多,占内科临床的4/5.6万例,心血管病患者的14/6000例,连续右心导管检查的17/1550例,非选择尸检的0.08‰~0.2‰或1.3‰。综合性医院原发性肺动脉高压临床和超声心动图检查发生率见表1。

病因:原发性肺动脉高压的基本病变是致丛性肺动脉病,迄今其病因不明,没有一个单一病因因素可解释其发病过程,很可能是某些病因因子长期共同作用的最终结果。与原发性肺动脉高压可能有关的病因分述如下。

1.肺血栓栓塞 最初某些作者认为许多小的临床亚型的血栓栓塞可能是多数原发性肺动脉高压的原因,因为病理发现,临床诊断的原发性肺动脉高压患者约半数是慢性肺血栓栓塞,但以后的研究发现,组织学上血栓栓塞性肺动脉高压不同于致丛性原发性肺动脉高压。血栓栓塞性肺动脉高压肺血管中层肥厚较轻,内膜纤维化呈偏心性,从不发生扩张性病变,类纤维素动脉炎及丛样病变形成,与致丛性肺动脉病不同。

2.血管收缩 丛样病变形成是原发性肺动脉高压最终的血管形态学改变;而其早期为小动脉中层肥厚和无平滑肌的细动脉肌型化,这提示血管收缩可能是原发性肺动脉高压的初始机制。血管扩张药物能降低某些患者的肺动脉压和肺血管阻力,进一步支持血管收缩机制参与原发性肺动脉高压的发生。雷诺病经常

与原发性肺动脉高压合并存在,也有利于血管收缩的病因机制。现已认识到肺血管内皮与相邻平滑肌间的关系,乙酰胆碱松弛兔动脉环有赖于内皮的完整性,内皮细胞的损伤可减少内源性肺血管扩张剂(前列腺素及一氧化氮)的形成,并释放某些生长因子促使平滑肌增生肥大,但内皮细胞功能异常引起血管收缩的机制尚不完全清楚。最近观察发现,原发性肺动脉高压肺小动脉平滑肌细胞与继发性肺动脉高压相比呈除极状态,胞浆含有较高浓度的钙。门电压钾通道阻滞剂4-氨基吡啶不能提高原发性肺动脉高压细胞内钙含量,但能增加继发性肺动脉高压细胞内钙水平,表明某些原发性肺动脉高压肺血管平滑肌细胞KV通道缺失或下调,提示钾通道异常可能在原发性肺动脉高压病因中起一定作用。

3.自身免疫性疾病 系统性红斑狼疮、雷诺病、CREST综合征、硬皮病、类风湿性关节炎、皮肌炎、多发性肌炎和混合性结缔组织病等均可合并原发性肺动脉高压。原发性肺动脉高压患者中,29%~40%循环抗核抗体阳性,11%合并雷诺现象。8例CREST综合征[钙质沉着,雷诺现象,食管动力障碍,指(趾)硬皮病和毛细血管扩张]患者中7例有肺动脉高压,这些均提示原发性肺动脉高压似部分与自身免疫性疾病有关。

4.家族因素 1927年Clarke等首先报道了单一家庭有一个以上成员患不能解释的肺动脉高压。1970年Wagenvoort等收集28个家庭58例原发性肺动脉高压患者,其中包括一对孪生,一个家庭也可遗传几代。曾报道一个家庭有异常的纤维蛋白溶解,提示肺动脉高压的发生可能与复发性微血栓溶解障碍有关,但另外一些家族并未发现此异常。最近几年对许多原发性肺动脉高压家族进行了充分的基因性质调查,认为家族性原发性肺动脉高压的特征是常染色体占优势的疾病,伴不完全的外显率和基因早现遗传。进一步认定基因缺陷位于一个特殊的染色体,对家族性肺动脉高压的基因解释涉及三核苷酸复制的更大延伸的突变。

5.与妊娠和月经周期有关的因素 原发性肺动脉高压经常在孕期被首先发现,妊娠过程血流动力学改变加重;月经周期可影响体血管的反应性,是否也影响

肺血管尚不清楚。至于育龄妇女原发性肺动脉高压增多的原因还不明了,显然不是单一病因因素所引起。有人曾提出羊水栓塞可能是原发性肺动脉高压的病因因素,但组织学检查未能证实有残留的羊水栓塞存在。

6.药物与饮食 多数原发性肺动脉高压患者没有不规则的用药和异常饮食的历史。1967~1970年在欧洲应用节食药aminorex后,原发性肺动脉高压发生率突然增加10倍,停用后很快“流行”平息。约2%服aminorex者发生了肺动脉高压,这些人可能是遗传易感或与常用药物,如可改变肝脏代谢的对乙酰氨基酚同用有关。他们与原发性肺动脉高压患者不同,预后较好,停药后多数恢复。口服避孕药与原发性肺动脉高压的关系尚不明确,某些患者发病可能与其有关。

7.肝硬化和门脉高压 肝硬化患者可发生肺动脉高压,组织学改变与原发性者不能区别,二病合并发生为肝硬化尸检的0.016%~0.26%。肝硬化与原发性肺动脉高压同时发生,可能是自身免疫过程的一部分。虽然门静脉血栓与肺栓塞有关,但其肺组织学所见类似原发性肺动脉高压,而不是血栓栓塞性病变。

8.人类免疫缺陷病毒(HIV)感染 1987年Kim等首先报道一例HIV感染与致丛性肺动脉病间存在联系,此后数篇报道证实HIV感染患者肺动脉高压发病率增加,其临床、血流动力学及预后与原发性肺动脉高压无明显区别。肺动脉高压可发生于HIV感染任何阶段,从诊断HIV感染到发现肺动脉高压的时间为不到1年至9年。病理改变类似致丛性肺动脉病,少见的有肺静脉堵塞病或肺小动脉和细动脉血栓堵塞,与家族性原发性肺动脉高压病理改变一致。诊断应建立在HIV感染血清学阳性及与HIV感染有关的毛细血管前肺动脉高压的确定上,并排除继发性肺动脉高压的存在。HIV感染直接或间接引起肺血管病变的假说有:①直接感染肺血管平滑肌细胞;②作为HIV感染的结果激活血管生长因子;③受HIV感染的T细胞引起内皮损伤;④由单纯疱疹病毒和(或)巨细胞病毒机会感染引起的血管损伤。

9.其他的病因线索 13例原发性肺动脉高压患者中7例体内血小板存活时间下降,提示血小板可能参与原发性肺动脉高压的发生。血小板所释放的因子在体外可刺激平滑肌增生,也使在体兔肺血管内皮细胞损伤,平滑肌增生,当血小

板减少时增生明显地被抑制,说明血小板在肺动脉高压发生中起部分作用。已知血栓素A2可引起血小板集聚和肺血管收缩,肺动脉高压患者血中其降解产物血栓素B2明显增高,还不清楚这一增高是原发的,还是继发的。文献曾报道一例用消炎痛(前列腺素样物质抑制剂)后肺动脉压下降,这是否说明血小板、前列腺素样物质,包括白三烯参与原发性肺动脉高压的发病过程则尚待进一步研究。

发病机制:几十年来,一直把肺血管收缩作为原发性肺动脉高压的初始机制,在该病的发病机制、诊断和临床处理上起主导作用,即病因因素→平滑肌细胞→血管收缩→固定性病理改变。这一观点是直接从体动脉高血压推断而来,因为血管收缩在体动脉高压中起关键作用;死于原发性肺动脉高压患者的肺阻力血管中层增厚更支持血管收缩的观点。然而,近来认为尽管原发性肺动脉高压患者的肺血管张力增加,但这更像是参与因素,而不是始发机制。内皮功能不全学说日益占据统治地位,即病因因素→内皮细胞→功能失调→血管收缩→固定性病理改变。普遍的看法是肺小动脉和细动脉内皮损伤是肺动脉高压的初始过程,分流性肺动脉高压、膳食性(野百合碱性)肺动脉高压中层平滑肌增生均支持这一观点。内皮损伤对血管平滑肌的直接作用可能引起级联反应,终结于原发性肺动脉高压。

临床诊断的原发性肺动脉高压,除真正的原发性肺动脉高压以外,还可能包括反复发生的肺血栓栓塞、肺静脉堵塞病、肺血管内皮瘤病及原发性肺动脉炎等。但作为一种疾病的实体,真正的原发性肺动脉高压的病理改变应是特征性的致丛性肺动脉病。主要影响肺肌型动脉和细动脉,经常累及中层、内膜或整个动脉壁。

中层病变:中层即肌层,平滑肌组织异常增多,肌层变厚。平滑肌细胞可扩展延生到部分肌型或无肌型泡内小动脉。中层肥厚的程度因患者和因血管而不同,既可为单纯肌层肥厚,也可合并内膜增生。随病变的进展,中层肥厚的平滑肌可部分或全部被纤维组织所取代,退变、萎缩,致中层变薄和血管腔扩

张。

内膜病变:不论中层病变处于哪个阶段均可合并内膜改变,主要有2个类型:①内膜细胞性增生,发生于疾病的较早阶段,有可逆性;②向心性板层性(洋葱皮样)内膜纤维化,由肌纤维母细胞和弹力纤维组成,被丰富的无细胞结缔组织基质分开。向心性板层性内膜纤维化反映病变进展、严重,多属于不可逆性改变。

整个动脉壁病变:影响动脉壁全层的病变有动脉炎、丛样病变及扩张性病变。动脉炎是一原发性炎症过程,常累及内膜和中层,较少侵及外膜,可发生坏死和纤维素渗出(类纤维素坏死),多形核白细胞和淋巴细胞浸润。动脉炎愈合后血管壁可留有瘢痕以及含有钙、铁沉着的纤维化。丛样病变是原发性肺动脉高压的特征性标志,其特点是在靠近较大开通的肌型动脉与小动脉起始部的动脉瘤样扩张,瘤腔内充满薄壁血管网,内层衬以内皮细胞,中层部分或全部破坏,外膜代以颗粒组织。病变近端,开通的动脉明显变窄,内膜纤维化;远端,丛样病变进入扩张的薄壁血管网和类纤维素坏死的血管内,类纤维素坏死血管腔内含有血小板或血栓。至于扩张性病变是独立存在的改变还是致丛性病变发展不同阶段的部分表现还不清楚。

需要指出的,致丛性肺动脉病不是原发性肺动脉高压所仅有,也可见于分流性先天性心脏病,结缔组织病等肺动脉高压。有的作者也描述原发性肺动脉高压的病理改变可见偏心性内膜纤维化、血栓机化再通及肺静脉病变等,但这些改变不像是由致丛性肺动脉病所引起,而是反复发生的肺血栓栓塞或肺静脉堵塞病的病理所见。

原发性肺动脉高压的病因和发病机制仍不清楚,其广泛的肺肌型动脉和细动脉管腔狭窄和阻塞使肺循环阻力明显增加,可超过正常的12~18倍,甚至达350kPa?s/L以上;肺动脉收缩压达17.33kPa(130mmHg),平均压达11.33kPa (85mmHg)以上;肺小动脉嵌压和左房压正常。由于右心室后负荷增加,右心室肥厚和扩张,当心室代偿功能低下时,右心室舒张末期压和右心房压明显升

高,心排血量逐渐下降,重症患者常低于正常的50%以下。体循环血压下降,收缩压常降至12.00~13.33 kPa(90~100mmHg)或更低,脉压变窄,组织灌注不良,出现周围性发绀。

正常的右心供血与左心不同,不仅在舒张期,在收缩期冠状血管也有血流通过,即“双期供血”,但随右心室压力不断升高,右心供血逐渐变为舒张期,心肌供血减少;同时,由于右心室心肌肥厚,耗氧增多,发生心肌缺血。除可能引起心绞痛外,又促使心脏功能恶化,形成恶性循环,最后导致右心衰竭。另外,由于血管硬化,血管床减少,肺顺应性下降,肺容量减少,加之毛细血管血流量降低,肺通气/灌注比失衡,致肺换气功能障碍;又由于心排血量下降,组织灌注不良引起的动-静脉血氧分压差加大及右心房压升高后,卵圆孔开放等共同作用的结果,出现低氧血症及代偿性过度通气,动脉血二氧化碳分压下降和呼吸性碱中毒。

临床表现:

1.症状 原发性肺动脉高压依据肺动脉压和心排血量将其临床经过分3个阶段:初期、后期和终期(图1)。初期(I期):肺动脉压逐渐升高,心排血量正常,患者通常无症状,仅在剧烈活动时感到不适;后期(Ⅱ期):肺动脉压稳定升高,心排血量仍保持正常,可出现全部症状,临床病情尚稳定;终期(Ⅲ期):肺动脉高压固定少变,心排血量下降,症状进行性加重,心功能失代偿。美国多中心收集的187例原发性肺动脉高压的登记调查分析,常见的初始症状如下:呼吸困难(60%),疲乏(73%),胸痛 (47%),眩晕(41%),水肿(37%),晕厥(36%),心悸(33%)。我们分析41例不能解释的肺动脉高压患者,其症状发生率为:呼吸困难88%,胸痛48%,眩晕35%,晕厥15%,咯血27.5%,雷诺征7.5%。

(1)呼吸困难:是最常见的症状,其特征是劳力性,发生与心排血量减少,肺通气/血流比失衡和每分通气量下降等因素有关。

(2)胸痛:可呈典型心绞痛发作,常于劳力或情绪变化时发生,因右心后负荷增加,右心室心肌组织增厚耗氧增多,及右冠状动脉供血减少等引起的心肌缺血。

(3)晕厥:包括晕厥前(眩晕)和晕厥,多于活动后发生,休息时也可出现,系脑组织供氧突然减少所引起。以下情况可以诱发:①肺血管高阻力限制运动心排血量的增加;②低氧性静脉血突然分流向体循环系统;③体循环阻力突然下降;④肺小动脉突然痉挛;⑤大的栓子突然堵塞肺动脉;⑥突发心律失常,特别是心动过缓。

(4)疲乏:因心排血量下降,氧交换和运输减少引起的组织缺氧。

(5)咯血:与肺静脉高压咯血不同,肺动脉高压咯血多来自肺毛细血管前微血管瘤破裂。咯血量通常较少,也可因大咯血死亡。

原发性肺动脉高压患者的症状都是非特异性的,且多在肺动脉高压进展后出现,因此,推测在肺循环异常改变前存在一个临床潜伏期,这对有肺动脉高压危险因素的人做进一步检查十分重要,以利于早期诊断和早期治疗。

2.体格检查 原发性肺动脉高压的体征多与肺动脉压升高和右心功能不全有关,通常肺动脉高压达中度以上,物理检查才有阳性发现。常见有呼吸频率增加,脉搏频速、细小,早期发绀不明显。因右心室肥厚顺应性下降,颈静脉搏动增强,右心衰竭时可见颈静脉充盈。胸骨左下缘有抬举性搏动,反映右心室增大。左侧第2肋间可看到或触及肺动脉收缩期搏动,并可扪及肺动脉瓣关闭振动,该区听诊可闻及收缩期喷射音及喷射性杂音,肺动脉第二音亢进和距离不等的第二心音分裂。肺动脉压越高,肺血管顺应性愈小,分裂越狭窄,当右心衰竭时,分裂固定。严重的肺动脉高压,肺动脉明显扩张,可出现肺动脉瓣关闭不全的舒张早期反流性杂音,也称Graham Steel杂音。在胸骨左缘第4肋间,可闻及三尖瓣全收缩期反流性杂音,吸气时增强,通常来源于右心室扩张,也可见于乳头肌及腱索自发性断裂。右心性第四、第三心音分别反映右心室肥厚和右心功能不全。

物理检查对确定肺动脉高压有一定帮助,但不能完全区分肺动脉高压是原发性或继发性的。

并发症:并发大咯血和右心衰竭

实验室检查:末梢血红细胞增多,患者贫血及血小板减少,血气分析PH值正常, PaCO2降低,PaO2正常或降低

其他辅助检查:

1.胸部X线检查对肺动脉高压的判断有一定帮助,但无一征象能准确地反映出肺动脉高压的程度。常用于提示肺动脉高压的X线征象有:①右下肺动脉横径增宽,国人正常值小于15mm;②肺门宽度与1/2胸廓横径比增加,即从前正中线至肺动脉段缘间的距离与1/2胸廓横径之比,正常值为(28.1±4.5)%;③肺门胸廓

指数增加,即从前正中线水平至左、右肺动脉主要分支间距离之和与整个胸廓横径之比,正常值为(34±4)%;④肺动脉段突出,正常值小于3 mm;⑤肺门动脉扩张与外围纹理纤细形成鲜明的对比或呈“残根状”;⑥右心房、室扩大;

⑦心胸比率增加,正常小于0.5。需指出轻、中度原发性肺动脉高压的胸部X线可无异常所见,重症患者改变明显,诊断的敏感性较高。

2.心电图不能直接反映肺动脉压升高,只能提示右心房、室的增大或肥厚。对原发性肺动脉高压诊断有用的心电图指标见表2。此外,“肺型P”,Ⅱ、Ⅲ、aVF及右胸前导联ST-T改变也是常见的心电图异常。

3.超声心动图和多普勒超声检查 心血管疾病的超声诊断当今超声心动图虽不能直接测量增高的肺动脉压,但肺动脉压增高引起的某些间接而特征性的超声征象,对肺动脉高压的判断却颇有帮助。常见的征象有:

(1)右心室肥厚和扩大:右心室肥厚是慢性收缩期负荷过重的直接后果,不仅与肺动脉高压的程度和时间有关,也可能与个体对肥厚反应的调节有关。右心室游离壁在轻度肺动脉高压时已增厚,心室间隔也增厚,运动幅度减弱,或呈同向运动。78%原发性肺动脉高压患者有右心室增大。正常右心室游离壁厚度≤4mm,右心室内径小于20mm。

(2)肺动脉内径增宽和膨胀性下降:二维和M型超声心动图可清楚显示中心肺动脉扩张。正常主肺动脉内径小于25mm,右肺动脉内径小于18mm。肺动脉壁顺应性随压力的增加而下降,收缩期扩张也随之变小。

(3)三尖瓣和肺动脉瓣反流:心脏增大和瓣环扩张可引起三尖瓣和肺动脉瓣反流。多普勒超声心动图测出的三尖瓣反流率和反流程度与造影所见有良好相

关,然而正常人有三尖瓣轻度反流者为0~44%,因此,多普勒超声心动图检出的轻微三尖瓣反流的意义应结合其他检查综合判断更为稳妥。同样,正常人肺动脉瓣反流发生率约为13%~90%,检出轻度反流的意义需全面衡量。肺动脉高压时反流峰速和时限增加,并随压力波动而改变,反流速度与舒张期肺动脉-右心室间压差相关。

(4)肺动脉瓣运动异常:在肺动脉高压早期M型超声心动图的研究已注意到肺动脉瓣运动的变化,正常情况下舒张晚期肺动脉瓣后叶有一小负向波,

称“a”倾斜,紧接心电图P波之后发生,反映正常肺动脉舒张末期右心房收缩引起较小的右心室-肺动脉压差增加,当肺动脉舒张压轻微增加时可阻

止“a”波的出现。正常“a”波幅度平均为3~5 mm,小于2mm可有轻度肺动脉高压,“a”波消失通常提示肺动脉平均压大于5.3 kPa(40mmHg)。但需注意当右室舒张末压增加时“a”波可重新出现。肺动脉瓣开放速率增加是肺动脉高压另一个传统超声征象,它与收缩早期右心室-肺动脉间压差的大小有关,而与肺动脉压绝对值无关。M型超声心动图肺动脉高压特征性所见是收缩期切迹或

呈“W”图型,反映肺动脉瓣收缩期部分关闭,发生率约60%,该征象有时在无肺动脉高压存在时也可能出现。

(5)肺动脉压的定量化测量常用的指标有:

①三尖瓣反流峰速,与右室收缩压间有良好的相关,相关系数达0.9以上。

②右室流出道或主肺动脉血流加速度或高峰流速提前,血流加速时间或高峰时间与射血时间比与肺动脉压的相关系数在0.7~0.8之间。

③用M型超声心动图或多普勒血流信号测量右室收缩时间间期发现肺动脉高压患者射血前期延长,射血期变短,二者的比率增大,后者与肺动脉压的相关系数约0.7,80%正常儿童比率>0.3,>0.4者中90%的肺动脉平均压>3.3 kPa (25mmHg)。

④右室等容舒张时间(肺动脉瓣关闭到三尖瓣开起时间)延长,等容舒张时间与肺动脉收缩压的关系主要决定于肺动脉瓣关闭到三尖瓣开放间的右室压下降幅

度,但也受心率、右房压和舒张率的影响。因此,其更多用于正常与轻度肺动脉高压的鉴别。

虽然有许多定量化肺动脉压超声检测方法,相关系数甚至高达0.9以上,但其可解释的肺动脉压变量也只有0.6左右,因此“定量化”检查只能做一参考。尽管如此,超声心动图和多普勒超声心动图检查对原发性肺动脉高压的诊断仍是一有用的无创性检测方法。

4.常用以排除肺动脉高压的血栓栓塞性原因肺扫描多表现肺段或肺叶灌注缺损,而原发性肺动脉高压肺灌注扫描显示正常或呈弥漫性稀疏。有人报道,肺扫描对进一步鉴别不能解释的肺动脉高压中的真正原发性肺动脉高压(致丛性肺动脉病)与多发性哑型肺血栓栓塞有一定价值,后者多呈散在的不规则缺损。

5.肺功能和血气酸碱改变 原发性肺动脉高压患者肺功能测定一般呈轻度限制性通气障碍和弥散功能障碍,无气道阻塞。早期血氧分压可正常,多数患者有轻、中度低氧血症,系由心排血量减少和通气/灌注比失衡所引起的混合静脉血氧分压下降的结果,重症低氧血症可能与卵圆孔开放有关。几乎所有患者均伴有呼吸性碱中毒。肺功能测定对诊断原发性肺动脉高压是一项不敏感的检查方法。

6.球囊导向漂浮导管检查 原发性肺动脉高压血流动力学定义为静息肺动脉平均压>25mmHg,或运动>30mmHg,肺毛细血管嵌压正常(静息时12~

15mmHg)。毛细血管前肺动脉高压分级(静息肺动脉平均压),轻度:26~

35mmHg;中度:36~45mmHg;重度:>45mmHg。

通常有症状的原发性肺动脉高压静息肺动脉平均压>45mmHg。早期轻症原发性肺动脉高压患者的症状不多,就医者少,不易得到该期血流动力学资料,因此,多数患者的血流动力学特征是重度肺动脉高压。肺动脉平均压通常增加3倍,约为8±2.4kPa(60±l8)mmHg,范围3.7~16.9kPa(28~127mmHg);右房压轻到中度增加,为1.2±0.8 kPa (9±6)mmHg,范围0~3.9kPa(0~29mmHg);肺毛细血管嵌压正常;心脏指数轻度减少,为(2.27±0.9)L/(min?m),范围0.8~

7.9L/(min?m)。我院63例不能解释的肺动脉高压血流动力学资料与上述相似,基线平均肺动脉平均压为8.7±0.3 kPa(65.1±2.4)mmHg,平均肺动脉收缩压为13.6±0.4kPa(102.1±3.3)mmHg,平均全肺阻力指数为(33.2±2.2)U/m;平均心脏指数为2.29±0.10L/(min?m),平均右房压为1.4±0.1 kPa(10.4±0.9)mmHg,所有资料说明,患者就诊过晚,多数已有重度肺动脉高压和右心功能不全,这不能不影响患者的治疗和预后。

血流动力学分析发现,症状的严重性与肺动脉高压的程度关系不大,可能与右房压增加和心排血量减少有关,这二者均反映右心室功能不全。出现症状的时间小于1年者与大于3年者之间肺动脉平均压相似,表明在病程的早期肺动脉压已增加到高水平。仅有劳力性呼吸困难的患者肺动脉高压已相当严重,疲乏和水肿反映已有右心衰竭,处于病程的晚期。

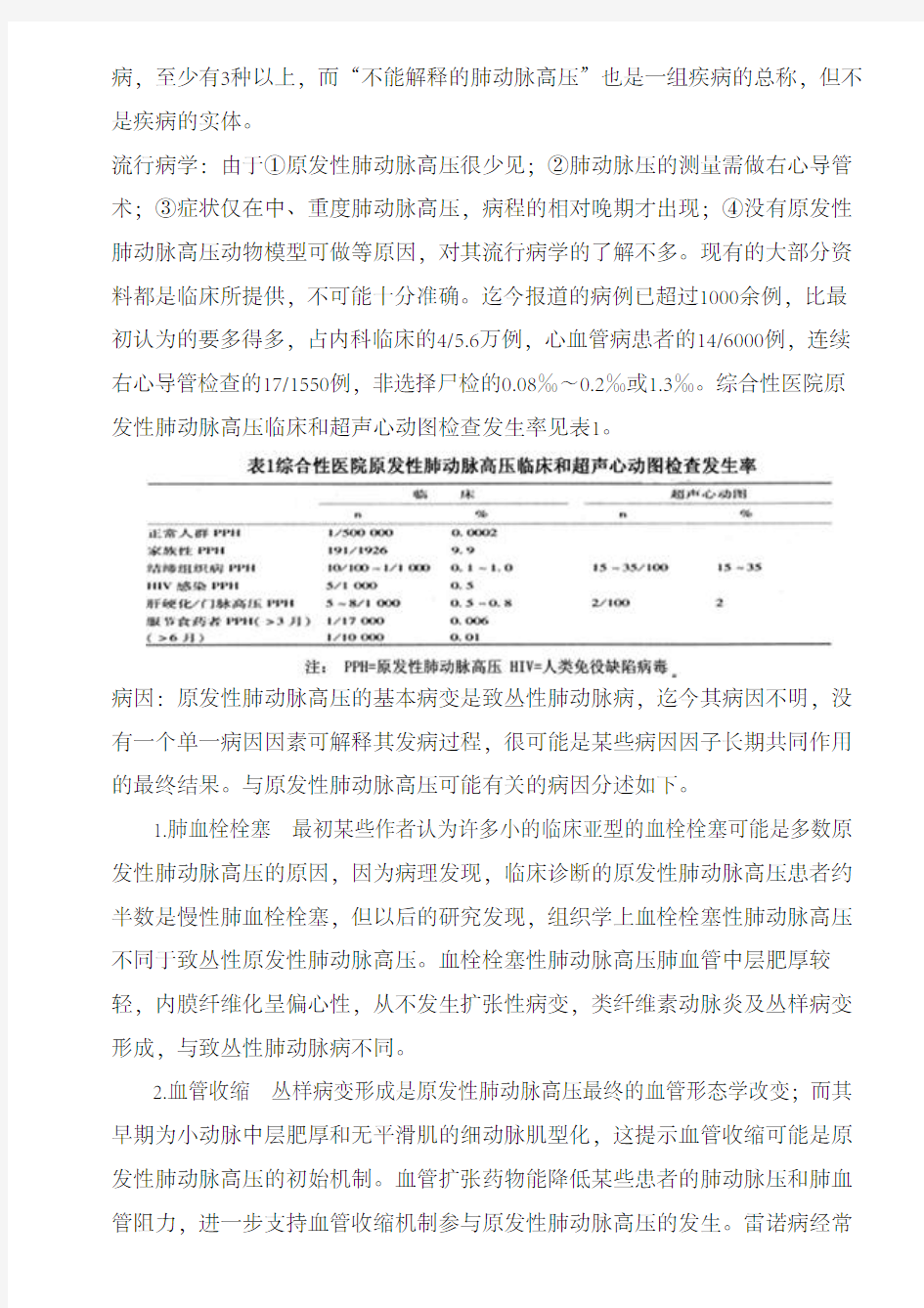

诊断:原发性肺动脉高压患者从症状出现平均生存4年,医院资料为(5.9±0.7)年,本应有足够的时间进行诊断和治疗,甚至做到早期诊断及时治疗。遗憾的是院外误诊率高达94%,究其原因可能是对该病的认识不够,因其少见,在鉴别诊断中常易被忽视;另外,也可能对该病的诊断方法和程序不够熟悉。因此,为提高原发性肺动脉高压的诊断水平,首先在提高对本病认识的基础上,按诊断程序排除所有可能的继发性肺动脉高压(图2),以确定诊断。

鉴别诊断:原发性肺动脉高压的症状和体征均是非特异性的,只能提示有肺动脉高压的可能。结合胸部X线、肺功能及动脉血气检查,基本可除外继发于肺实质性疾病肺动脉压升高,如慢性阻塞性肺疾病、肺间质纤维化等。放射性核素肺通气/灌注扫描和肺动脉造影检查基本可排除较大块的肺血栓栓塞。超声心动图和右心导管检查对继发于心脏病的肺动脉高压可以排除。通过以上检查,肺动脉高压的原因仍不能明确者,临床上可诊断为不能解释的肺动脉高压,主要包括致丛性肺动脉病(真正的原发性肺动脉高压)、多发性肺血栓栓塞及肺静脉堵塞病等。它们之间的鉴别,虽肺灌注扫描可给予一定帮助,但唯一可靠的方

法是开胸肺活检,做病理形态学诊断。

原发性肺动脉高压属致丛性肺动脉病,早期病变可能可逆,经治疗有好转的可能;晚期多进行性发展,治疗困难。因此,早期诊断,早期治疗对预后十分重要。

如上述,该病误诊相当普遍,根据我院的资料,被误诊为先天性心脏病者达35%,包括心房间隔缺损、肺动脉瓣狭窄、动脉导管未闭、法洛三联症及艾布斯坦畸形等;误诊为后天性心脏病者占36%,包括风湿性心脏病、冠心病、心肌炎、心肌病及心包炎等;误诊为胸肺疾病者占12%。以上可见,凡能引起右心增大的心肺疾病均有可能与原发性肺动脉高压进行鉴别,只要在实践中提高对原发性肺动脉高压的认识,按着一定的诊断程序,排除所有的继发性肺动脉高压,临床诊断不能解释的肺动脉高压也不是很困难的。

治疗:30年前患原发性肺动脉高压是灾难性的,预后十分险恶。当今如能早期诊断,及时治疗,约10%~20%患者的病情可停止发展,甚至有某种程度的恢复。

治疗的目的:因原发性肺动脉高压的病因不清,治疗带有经验性质。从组织学特征上考虑,“原发性肺动脉高压”的组成包括血栓栓塞、致丛性、肺静脉堵塞性及其他疾病。治疗主要应针对血管收缩、内膜损伤、血栓形成及心功能不全等方面进行,旨在恢复肺血管的张力、阻力和压力,改善心功能,增加心排血量,提高生存质量;建立长期的治疗方案使增生的内膜、肥厚的中层,甚至更严重的形态学改变得以减轻或消失。正确的治疗应包括急性血管反应性试验和长期药物治疗等。

1.血管扩张药 据推测,肺血管张力的改变至少在某些原发性肺动脉高压肺血管阻力增加中起重要作用。目前普遍的看法是首先肺小动脉出现内膜损伤,继而平滑肌发生改变,其过程有3种可能:①原发损伤是肺血管内皮细胞,增生的内皮引起肺血管收缩或通过释放血管收缩物质,或与血小板相互作用增加血栓素A2的生成,使内皮不能产生血管扩张物质,如依前列醇(前列环素)或内皮舒张因子等;②起始改变是严重而持久的肺血管收缩伴内皮损伤,而哪一种病理

生理的后果导致肺动脉高压,凡能减少肺小动脉张力的治疗都是有益的。

(1)肺血管反应性的测定:一般相信,于疾病早期初始病变在内膜抑或在平滑肌,血管收缩总是经常存在的,以血管扩张剂治疗可使收缩减轻;而在疾病的晚期,由于内膜纤维化和肥厚的中层纤维化或血栓形成限制了血管的扩张和血管的反应性,对治疗反应不佳,甚至出现矛盾反应。因此,对原发性肺动脉高压患者,如有可能,在确定长期血管扩张药治疗前都应做右心导管检查,以检测肺血管的反应性。

①急性药物试验:理想的药物试验应提供以下信息:A.是否存在肺血管收缩;B.是否存在固定的肺血管结构改变;C.预后判定;D.应用血管扩张药的安全性。

②急性药物试验与长期治疗效果:急性试验的结果可比较准确地预测患者的长期疗效。

③有无固定性肺血管结构改变:虽然对血管扩张药缺乏反应则认为有进行性肺血管病变,但缺少反应也可能是由于内皮损伤或血管功能不全,不一定都是血管结构固定性阻塞。尽管如此,血管扩张药通过引起血流动力学改变可能区别阻塞与内皮损伤。

④对血管扩张药的急性反应与预后判断:一组患者随诊2年,发现急性试验反应良好者平均生存时间比无反应者长。亦有作者比较观察了15例原发性肺动脉高压患者的血管反应性、预后与形态学间的关系,平均随访22个月,结果6例稳定或改善;9例恶化或死亡。稳定好转组内膜占动脉壁截断面积为(10.1

±7.7)%,而恶化死亡组为(25.6±15.8)%。

⑤血管扩张药急性试验的安全性:原发性肺动脉高压患者右心导管检查术的危险性较小,美国国家前瞻性研究187例诊断性检查无1例死亡。另报道417例血管扩张药急性试验过程中死亡2例,病死率小于0.5%。试验过程常见的副作用还有体循环低血压,肺动脉压矛盾性升高及氧分压进一步下降等,停药后多能自然恢复。

⑥血管扩张药急性试验的血流动力学反应:几乎所有用于治疗原发性肺动脉高压的药物都来自抗高血压药,事实上,肺血管扩张药的剂量多是以体循环血压的下降来确定。迄今,除氧气及一氧化氮外,尚无其他药物能选择性地作用于肺循环,遗憾的是,急性吸氧试验对原发性肺动脉高压一般无明显反应。一氧化氮吸入常用浓度为20~40ppm,15~30min,多有良好反应。

血管扩张药通常可引起3类血流动力学反应,一类可能有好处,两类有危险。

A.良好反应患者肺动脉和体动脉血管床扩张,心排血量增加,肺动脉压明显下降,体动脉压下降轻微。

B.不良反应者体动脉扩张,肺动脉固定不变,心排血量不增加,体动脉压急剧下降。

C.另一类不良反应者体动脉扩张,心排血量增加,肺血管扩张不充分,肺动脉高压进一步加重。至少肺动脉压下降22%,肺血管阻力下降36%才能认为反应良好。

前列腺素(PGI2,PGE1)作为血管扩张疗法的指导用药可能是一较好的急性试验用药物,出现血流动力学反应迅速,半寿期短,作用时间仅5~10min。另外可用的药物还有硝苯地平和双肼屈嗪。

(2)血管扩张药的长期血流动力学反应:血管扩张药急性血流动力学反应可预测原发性肺动脉高压患者的长期预后,也可提供组织学改变的基本线索,但长期应用血管扩张药能否延长患者的生命尚无前瞻性、有对照的研究报道。血管扩张药长期治疗反应良好者,急性试验不应没有肺血管阻力下降。药物试验对患者的慢性治疗将会减少用药的危险性,带来潜在的好处。

Kreiner随机观察8例原因不明的肺动脉高压患者对7种不同药物的急性血流动力学作用(硝苯地平、氨力农、异丙肾上腺素,地尔硫卓、前列腺素、双肼屈嗪及硝酸甘油)。良好反应的标准是肺血管阻力下降大于基线值的30%。整体结果是,肺血管阻力下降从硝酸甘油的(9±12)%到前列腺素的(38±23)%。个体对各药物的反应和个体间对同一药物的反应变异性难以预料。反应最好的药物是前

列腺素(5例);无反应的药物是双肼屈嗪和硝酸甘油(0例)。2例患者对所有药物均无反应。肺血管阻力下降大于30%者共16例次。肺动脉平均压平均下降从6.54±1.10到5.24±0.85kPa (49.1±8.2到39.4±6.4)mmHg;心脏指数从2.5±0.6/ (min?m2)增至3.4±0.81/(min?m2),结果见表3。

就总体血流动力学作用来看,地尔硫卓、血栓素合成抑制剂(CGS 13080)及维拉帕米(异搏定)的疗效不佳,而异丙肾上腺素长期应用虽可改善血流动力学状态,但常因副作用而不能耐受。前列腺素慢性静脉滴注虽可改善患者的体力耐量,但使用不便,且常招来感染等并发症。硝苯地平和地尔硫卓的作用较好。血管扩张药的联合应用可能增强药物的治疗作用并减少副作用。长期服用血管扩张药的患者应定期做血流动力学复查,以确定是否继续用药。

血管扩张药用于治疗原发性肺动脉高压已逾40年,先后用过多种药物,较常用的药物分类介绍如下。

①β-肾上腺素能受体兴奋剂:异丙肾上腺素舌下含服l0mg,通常只降低肺血管阻力,而肺动脉压不变甚或升高,系心排血量增加之故;少数患者也可见肺血管阻力和压力同时下降。长期服用可改善血流动力学,但常因心悸、震颤、心绞痛等并发症而不能坚持应用,该药可改善症状而不能延长生命,目前已被其他血管扩张药所代替。

②α-肾上腺素能受体阻滞剂:酚妥拉明中等程度降低肺动脉压和阻力,但可诱发立位性低血压。酚苄明是一长效α-肾上腺素能受体阻断剂,也有降低肺动

脉压和阻力的作用。

③钙通道阻滞剂:常用的有硝苯地平和地尔硫卓及其长效剂型,可降低静息和运动过程肺动脉压和阻力,作用大于肼屈嗪,对体循环压影响较小。硝苯地平的急性扩血管作用大于地尔硫卓,它虽可进一步恶化通气/灌注比值,但由于心排血量增加,混合静脉血氧分压升高,动脉血氧分压还有提高,改善运动量,有时对心脏功能不全患者表现出一定的抑制作用。也有人主张对前列环素PGl2试验反应良好者继之给以大剂量的地尔硫卓(可达480~720mg/d)。

④直接作用于平滑肌的血管扩张药:

A.二氮嗪:能降低肺动脉压和阻力,改善症状和血流动力学,重症患者大剂量静脉给药发现心率、心排血量和肺动脉压增加,也可发生体循环压力明显下降。有报道长期口服可降低肺动脉压,但也可引起外周水肿、糖尿病、体位性低血压、多毛症、恶心、呕吐等。

B.肼屈嗪:自从报道口服该药降低静息和运动肺血管阻力以来,已被用于临床,轻症效果较好,重症患者肺动脉压降低不满意,且可引起明显的体动脉压下降。

⑤前列腺素(PGI1,PGE1,2):虽不是选择性肺血管扩张药,但它能降低肺循环阻力和肺动脉压,并增加心排血量,也不恶化肺通气/血流比值,副作用相对较小。依前列醇(epoprostenol sodium)是一前列环素制剂,有报道由23个单位参加,其中19个单位共提供500余例原发性肺动脉高压患者服用依前列醇的结果(尽管该文有一定限制,但仍有参考价值)。年龄18~40岁,32%患者吸入NO做急性药物试验,少数用钙拮抗剂、腺苷、依前列醇及前列腺素E1,也有用吸氧、血管紧张素转换酶抑制剂或其受体抑制剂者。试验反应阳性标准为肺动脉压下降>20%,心排血量增加>20%,肺血管阻力下降>20%或30%,阳性反应率各单位不一,从10%到75%,中间值为30%。依前列醇长期治疗的初始剂量为(2±1)ng/(kg?min),平均每天增加1~2ng/(kg?min),出院时平均剂量为(6.5

±2.5)ng/(kg?min)。长期治疗平均时间为(3±1)周,中位数剂量为8ng/

(kg?min),最大为270ng/(kg?min),70%患者的病情持续改善。早期副作用有恶心、头痛、心悸、腹泻、面红、下颌痛及低血压等。同时合用口服血管扩张药者10%~90%,最常用的是钙通道阻滞剂,全部常规抗凝,90%用华法林。9个单位做了右心导管复查,平均随诊时间(7.5±3.8)个月,肺动脉压平均下降15%~25%,肺血管阻力平均下降>25%,心排血量增加>25%。500例接受长期依前列醇治疗者中仅约20%患者从钙通道阻滞剂治疗中获得长期效果。10余年来显示,对钙通道阻滞剂治疗无反应的原发性肺动脉高压患者,长期静滴依前列醇(前列环素)可能最为有效。

⑥血管紧张素转换酶抑制剂:如卡托普利急性血流动力学效果很小,短期疗效不理想。但研究发现原发性肺动脉高压患者肺血管内皮和中层转换酶表达增加,神经内分泌增多,表明血管紧张素Ⅱ可能参与原发性肺动脉高压的形成,因此,血管紧张素转换酶抑制剂治疗原发性肺动脉高压似乎是合乎逻辑的,不一定需引起急性肺血管扩张。通过抑制血管紧张素转换酶的活性,减少组织及循环血中血管紧张素Ⅱ含量,同时增加缓激肽及前列环素水平,限制血管增生和减轻神经内分泌对血管和心肌的作用,影响疾病的过程。

⑦一氧化氮(NO):系内皮细胞舒张因子(EDRF),有重要的调节血管张力作用,是一强力血管扩张剂,维持血管床呈相对的松弛状态。正常内皮细胞产生NO功能丧失,可能引起肺动脉收缩和平滑肌细胞增生。最近报道,原发性肺动脉高压患者一氧化氮合酶水平下降,表明局部NO产量不足可能是本病过程的一部分;也发现肺血管改变愈重NO合酶愈少。因此,已把NO吸入作为治疗原发性肺动脉高压的重要方法之一用于临床。北京阜外心血管病医院观察了9例原发性肺动脉高压患者长期吸入NO的疗效,浓度为20ppm,每天4h共4周,结果:肺动脉压下降11.8%,心排血量增加37.8%。临床未见明显毒副作用。因吸入NO 是一选择性肺血管扩张剂,对体循环几乎无作用,因此该方法小剂量治疗原发性肺动脉高压无明显副作用。上述各药的具体用法和参考剂量见表4。

肺动脉高压治疗指南

肺动脉高压治疗指南 肺动脉收缩压(pulmonary arterial systolic pressure,PASP)超过30mmHg 或肺动脉平均压(pulmonary arterial mean pres-sure,PAMP)超过20mmHg时,即表示有肺动脉高压存在。肺动脉高压治疗指南为2007年美国呼吸学会(ATS)会议上进行修订完成。 肺动脉高压(PAH)属于肺循环疾病中的一个重要类别。肺动脉高压的临床分类标准于2003年威尼斯第三届世界肺动脉高压会议上进行了修订;美国胸科医师协会(ACCP)和欧洲心脏病协会(ESC)分别于2004年7月和12月制定了肺动脉高压的诊断和治疗指南。2007年6月ACCP专家委员会在《Chest》上更新了肺动脉高压内科治疗指南,对加用原则和联合治疗提出了一些新观念。2007年美国呼吸学会(ATS)会议进一步阐述了肺动脉高压2003年修订后的内容,现对肺动脉高压治疗指南作一解读。 肺动脉高压治疗指南可分为一般治疗、药物治疗、介入及手术治疗。 肺动脉高压治疗指南:一般治疗 活动和旅行适当调整日常活动,可提高生活质量,减少症状。体力活动强度不应过强。避免在餐后、气温过高及过低情况下进行活动。 预防感染肺动脉高压易发生肺部感染,肺炎占总死亡原因的7%,因此应及早诊断、积极治疗。推荐使用流感和肺炎球菌疫苗。 避孕、绝经期后激素替代治疗怀孕和分娩会使患者病情恶化。育龄期妇女应采取适宜方法避孕。若怀孕应及时终止妊娠。 降低血液黏度肺动脉高压患者长期处于低氧血症,往往出现红细胞增多症,红细胞比积升高。当患者出现头痛、注意力不集中等症状,伴有红细胞比积超过65%时,可考虑放血疗法以降低血液黏度,增加血液向组织释放氧的能力。 肺动脉高压治疗指南抗凝治疗肺动脉高压患者容易发生肺动脉原位血栓形成,加重肺动脉高压,需要抗凝治疗。常用口服抗凝剂华法林,一般认为国际化标准比值INR目标值为1.5~2.5。但对于门脉高压相关性肺动脉高压患者,应慎用抗凝药物。 氧疗对于各型肺动脉高压患者,低氧均是加重肺循环压力的一个重要因素,一般认为应给予氧疗以使动脉血氧饱和度达到90%以上。 抗心衰治疗对于存在右心功能不全的患者,利尿剂尤为适用,但应避免过快,以免引起低血压、电解质紊乱及肾功能不全;存在右心功能不全的患者可以小剂量应用洋地黄类药物,但应注意密切监测血药浓度;多巴胺、多巴酚丁胺能够增强心肌收缩,增加肾血流量,在晚期肺动脉高压患者适当应用有利于改善症状。 心理治疗I肺动脉高压患者发病年龄较早,患者常存在不同程度的焦虑和(或)抑郁。医生应为患者提供足够信息,与家属配合治疗,必要时建议患者接受心理医师的治疗。

肺动脉高压

肺动脉高压(pulmonary hypertension, PH) [概述]: 正常人肺动脉压力为15~30/5~10mmHg,平均为15 mmHg。若肺动脉收缩压〉30 mmHg,或平均压〉20 mmHg,即为肺动脉高压。WHO规定:静息状态下肺动脉收缩压〉25 mmHg,运动过程中肺动脉压〉30 mmHg,即为肺动脉高压。 [分类]: (一)按病因分类: 1、原发性肺动脉高压:病因未名者。 2、继发性肺动脉高压:常见原因为左向右分流的先天性心脏病如:ASD,VSD,PDA等。 (二)按病理及血流动力学改变分类: 1、动力性肺动脉高压:由肺循环血流明显增加所致。 2、反应性肺动脉高压:缺氧致肺小动脉痉挛肺动脉压力升高;肺小动脉管腔器质性病变梗阻性肺动脉高压。 3、被动性肺动脉高压:因左心房、肺静脉压力增高,引起肺动脉压力升高,如二尖瓣狭窄,三心房心等。 (三)按肺动脉压力升高的程度分类: 1、轻度肺高压:肺动脉收缩压30~40 mmHg,Pp/Ps>0.45,肺血管阻力为251~500达因. 秒. 厘米-5. 2、中度肺高压:肺动脉收缩压40~70 mmHg,Pp/Ps为0.45~0.75,肺血管阻力为500~1000达因. 秒. 厘米-5.

3、重度肺高压:肺动脉收缩压>70mmHg, Pp/Ps>0.75, 肺血管阻力〉1000达因. 秒. 厘米-5. 继发性肺动脉高压 (secondary pulmonary hypertension) [病因]:根流体力学原理肺动脉压与肺静脉压、肺血管阻力、肺血流量有关。 平均肺动脉压=平均肺静脉压+肺血管阻力*肺血流量 1、肺血流量增加:左向右分流的先天性心脏病均有肺血流量增加,因而可使肺动脉压升高。 2、肺血管病变:主要引起肺血管阻力增加,肺动脉压因而增加。 如:弥漫性肺栓塞,肺动脉炎等。 3、肺部疾病: ⑴慢性阻塞性肺部疾病:慢性支气管炎,支气管哮喘,支气管扩张等。 ⑵弥漫性间质性肺部病变:含铁血黄素沉着症、肺间质纤维化等。 ⑶肺泡通气不足:原发性或神经原性肺泡通气不足(格林巴利综合征。 4、高原性肺动脉高压:由长期缺氧所致。 5、肺静脉高压 [发病机理] 目前不清,研究认为ET-1,NO,PGI,细胞因子和生长因子(PDGF,TGF-β,EGF)等参与了左向右分流肺动脉高压的形成。

ESC肺动脉高压管理指南要点解读(完整版)

ESC肺动脉高压管理指南要点解读(完整版) ESC肺动脉高压指南是对ESC/欧洲呼吸病学会(ERS)肺动脉高压治疗指南的再版更新,来自法国的Victor Aboyans教授对新版指南进行了精彩解析。 要点一肺动脉高压定义 1. 肺动脉高压定义为,静息状态下经右心导管评估的平均肺动脉压(PAPm)≥25 mmHg。 2. 基于静息状态下的肺动脉压力即可确诊,运动试验不作为诊断依据,只用来评估功能性严重程度。 3. 由于缺乏相关证据,新版指南取消了“运动性肺动脉高压”和“不成比例性肺动脉高压”的诊断。 4. 新版指南对肺动脉高压进行了详细分类,其中,1型肺动脉高压和4型慢性血栓栓塞性肺动脉高压(CTEPH)需要特殊治疗。

要点二超声心动图检查 超声心动图对肺动脉高压的检测,不应局限于对肺动脉主干收缩压(SPAP)的评估,而应根据三尖瓣反流峰值速度和超声征象(心室、肺动脉、下腔静脉和右心房相关表现)对肺动脉高压可能性进行分层(低、中、高),进而指导进一步诊治。

要点三右心导管检查 1. 推荐对肺动脉高压疑诊患者行右心导管检查,以明确诊断并指导治疗(Ⅰ类推荐,C级证据)。 2. 推荐肺动脉高压患者在专科中心接受右心导管检查,因其技术要求较高,且有可能出现严重并发症(Ⅰ类推荐,B级证据)。 3. 在肺动脉高压患者中,推荐行右心导管检查以评估药物治疗效果(Ⅱa类推荐,C级证据)

要点四多学科联合诊断流程 在应用超声心动图对肺动脉高压的诊断可能性进行分级后,应对中度以及有较大可能性诊断为肺动脉高压的患者行进一步评估,明确其有无心肺疾患,从而针对各类情况进入下一诊断环节。 如存在肺动脉高压/右室功能异常,或通气/灌注扫描异常,则需就诊具备多学科联合诊治能力的肺动脉高压专科中心,进而判断患者是否为慢性血栓性肺动脉高压,并行右心导管检查。对于高度怀疑肺动脉高压的患者,应进一步行特异性检查以明确病因(结缔组织病、先天性心脏病、药物相关、门肺分流、血吸虫病等),以最终明确诊断。 要点五危险分层

门脉性肺动脉高压

【关键词】门脉性肺动脉高压?高血压?门静脉 肺动脉高压的经典定义为平均肺动脉压(MPAP)升高,静息时>25mmHg或运动时>30mmHg[1]。门脉性肺动脉高压(portopulmonary hypertension,PPHTN)是在门静脉高压基础上发生的,以肺动脉压(PAP)升高,肺血管阻力(PVR)增加而肺毛细血管楔压(PCWP)正常为特点的疾病[2]。Mantz等于1951年首先描述了PPHTN[3],此后陆续有学者报道了这种疾病。在1998年前,PPHTN与其它一些原因引起的肺动脉高压合称为继发性肺动脉高压,以此与原发性肺动脉高压相区别。根据WHO的最新分类,PPHTN不再归为继发性肺动脉高压的一种,而称为肝病或门静脉高压相关的肺动脉高压[4]。 1 发病率 PPHTN是终末期肝病患者的一种并不常见的并发症。关于PPHTN的发病率不同的报道之间差异较大,可能与不同的检测方法和诊断标准有关。后来应用血流动力学的方法检查发现在慢性肝病患者中PPHTN的发生率为2%~5%[5]。PPHTN在准备接受肝移植的终末期肝病患者中的发病率为5%~10%,而在接受原位肝移植手术的患者中发生率可高达16%[6],该病已日益引起肝移植医师们的广泛关注。患者一般在发现门静脉高压症后4~7年被诊断为PPHTN[5],只有极少数患者肺动脉高压症状出现在门静脉高压之前。门静脉高压症的持续时间越长,发生PPHTN的风险越大[7]。 2 病理 PPHTN是一种以肺动脉高压为主要特点的肺动脉血管病,其肺动脉病理组织学改变与原发性肺动脉高压类似,表现为丛源性动脉病,动脉中层肥厚,内皮细胞和平滑肌细胞增生,内膜纤维化和小动脉纤维素样坏死[8]。丛状损害是肺动脉高压的特征性改变,多见于肺动脉的末梢分支。内膜增厚、阻塞和丛状损害是血管的突出改变,尤以肺小动脉和细小动脉表现为明显。在狭窄或闭塞的动脉近端可见管腔扩张和新生血管形成。由于缺乏不同的组织学特征,病理上难以辨别PPHTN和其它原因引起的肺动脉高压。 3 发病机制 虽然PPHTN大多发生在肝硬化门静脉高压症患者,但也见于非肝源性的门静脉高压症患者,例如不伴有慢性肝病的门静脉血栓[9],提示PPHTN的始动因素是门静脉高压而非肝脏疾病。目前,对门静脉高压导致PPHTN的机制仍不完全清楚。 在PPHTN的早期阶段几乎所有的患者均存在高动力循环状态。高心输出量和高动力循环是进展期肝病发展而来的门静脉高压症患者的共同病理生理特点。内脏血容量超负荷和肠壁充血使内毒素和细胞因子释放入内脏循环可能是产生高血流动力学的原因[5]。门静脉高压时,肺血流量的增加导致肺循环血管壁的切应力增加,由此引起的肺血管收缩,及肺动脉内皮细胞和平滑肌细胞增生而导致的肺血管重新塑型使肺血管阻力增加,产生肺动脉高压[10]。在这过程中肺血管的重新塑型较之血管收缩引起的张力改变可能起了更大的作用。

肺动脉高压的分类

肺动脉高压的分类 2008年世界卫生组织(WHO)第四届肺动脉高压会议重新修订了肺动脉高压的分类,共分为5 大类:① 动脉性肺动脉高压;② 左心疾病所致肺动脉高压;③ 肺部疾病和(或)低氧所致肺动脉高压;④ 慢性血栓栓塞性肺动脉高压;⑤ 未明多因素机制所致肺动脉高压。该分类对于制订患者的治疗方案具有重要的指导意义。 一、 动脉性肺动脉高压(pulmonary arterial hypertension ,PAH ) 1. 特发性(idiopathic) 2. 遗传性(heritable) ⑴ 骨形成蛋白受体2(bone morphogenetic protein receptor type 2 ,BMPR2) ⑵激活素受体样激酶1(activin receptor-like kinase type 1 ,ALK1,内皮因子(伴或不伴遗传性出血性毛细血管扩张症) [endoglin (with or without hereditary hemorrhagic telangiectasia)] ⑶ 未知遗传因素(unknown) 3. 药物所致和毒物所致肺动脉高压(drug-and toxin-induced) 4. 疾病相关性肺动脉高压(associated with) ⑴ 结缔组织疾病(connective tissue diseases) ⑵ HIV 感染(human immunodeficiency virus infection) ⑶ 门静脉高压(portal hypertension) ⑷ 先天性心脏病(congenital heart disease) ⑸ 血吸虫病(schistosomiasis) ⑹ 慢性溶血性贫血(chronic hemolytic anemia) 5. 新生儿持续性肺动脉高压(persistent pulmonary hypertension of the newborn) 肺静脉闭塞病和(或)肺毛细血管瘤样增生症[pulmonary veno-occlusive disease (PVOD) and (or) pulmonary capillary hemangiomatosis(PCH)] 二、 左心疾病所致肺动脉高压( pulmonary hypertension owing to left heart disease ) 1. 收缩性心功能不全( systolic dysfunction ) 2. 舒张性心功能不全( diastolic dysfunction ) 3. 心脏瓣膜病( valvular heart disease ) 三、 肺部疾病和 (或)低氧所致肺动脉高压(pulmonary hypertension owing to lung disease and/or hypoxia) 1. 慢性阻塞性肺疾病(chronic obstructive pulmonary disease) 2. 间质性肺疾病(interstitial lung disease) 3. 其他限制性与阻塞性通气障碍并存的肺部疾病( other pulmonary diseases with mixed restrictive and obstructive pattern ) 4. 睡眠呼吸障碍( sleep-disordered breathing ) 5. 肺泡低通气(alveolar hypoventilation disorders) 6. 长期居住高原环境(chronic exposure to high altitude) 7. 肺发育异常(developmental abnormalities) 四、 慢性血栓栓塞性肺动脉高压( chronic thromboembolic pulmonary hypertension ,CTEPH) 五、

肺动脉高压与肺心病

---------------------------------------------------------------最新资料推荐------------------------------------------------------ 肺动脉高压与肺心病 第二节: 肺动脉高压与肺源性心脏病一、继发性肺动脉高压 1、继发性肺动脉高压比原发性肺动脉高压常见。 2、 COPD 是导致肺动脉高压和肺心病的最常见原因二、原发性肺动脉高压(PPH,现改名特发性肺动脉高压 IPH) 1、病因及发病机制: 迄今病因不明但绝对跟 COPD 无关, COPD 是继发性肺动脉高压的病因。 (1)遗传因素(2)免疫因素(3)肺血管内皮功能障碍。 肺血管收缩和舒张由肺血管内皮分泌的收缩和舒张因子共同调控,前者主要是血栓素 A2 和内皮素-1,后者主要是前列环素和一氧化氮,由于上述表达不平衡导致肺血管处于收缩状态从而引起肺动脉高压。 (4)血管壁平滑肌细胞钾离子通道缺陷 K 离子外流 2、临床表现: (1)呼吸困难、胸痛、头晕或晕厥、咯血等(2)右心导管术: 是测定肺血管血流动力学状态的唯一方法。 IPH 的诊断标准: 静息 mPAP25mmHg, 或运动 mPAP30mmHg, PAWP 正常(静 25 动 1 / 6

3)。 3、治疗(1)血管舒张药: 钙拮抗剂、前列腺素、 NO 吸入;(2)抗凝治疗华法令为首选抗凝药三、肺源性心脏病(一)病因和发病机制 1、病因: COPD 最多见,约占 80-90%,其次为支气管哮喘、支扩、重症肺结核、尘肺等。 2、发病机制: (1)肺动脉高压的形成: 1) 肺血管阻力增加的功能性因素: 缺氧是肺动脉高压形成的最关键因素,缺氧可以使血管平滑肌细胞膜对 Ca离子通透性增加,功能性因素可通过治疗使病情恢复; 2) 机械解剖因素。 肺血管重塑 3) 血容量增多和血液粘稠度增加: 慢性缺氧产生继发性红细胞增多,血液粘稠度增加。 肺动脉高压诊断标准: 静息 mPAP25mmHg, 或运动 mPAP30mmHg (静 25 运 3),PAWP 正常(静息时为 12~15mmHg (2)心衰: 肺循环阻力增加时,右心发挥其代偿功能,以克服肺动脉压升高的阻力而发生右心室肥厚。 (二)临床表现: 1、肺、心功能代偿期:

肺动脉高压指南

2015ESC 指南:肺动脉高压诊疗(中文版)肺动脉高压(pulmonary hypertension,PH)指肺动脉压力升高超过一定界值的一种血流动力学和病理生理状态,可导致右心衰竭,可以是一种独立的疾病,也可以是并发症,还可以是综合征。其血流动力学诊断标准为:海平面静息状态下,右心导管检测肺动脉平均压≥ 25 mmHg。 2015ESC 肺动脉高压诊疗指南的主要亮点为: 1.该指南的一大亮点是提供了新的治疗流程,并对肺动脉高压的临床症状、血流动力学的分型方面进行了更新。对儿科情况也进行了分类,并将肺血管抵抗纳入肺高血压诊断。 2. 指南基于近期研究证据对序贯和初始联合治疗方案做了推荐,并首次推荐「肺移植治疗」。 3. 指南推荐从超声心动图判定开始诊断流程,继以常见的病因检查。 4. 新指南强调专家中心对肺高压管理的重要性,推荐用于确诊 PAH 和 CTEPH 的右心室导管检查,应在专家中心完成。 关于肺动脉高压右心室导管检查(RHC)的若干意见 1. 建议使用 RHC 确诊肺动脉高压和支持肺动脉高压的治疗。(I,C) 2. 对于肺动脉高压的患者,建议在专业的医疗中心行 RHC 治疗,毕竟其有一定的技术要求,而且可能导致严重并发症。(I,B) 3. 建议根据 RHC 结果判断肺动脉高压的药物治疗效果。(IIa,C) 4. 对于先天性心脏分流,建议行 RHC 检查,以协助确定治疗方案。(I,C)

5. 如果肺动脉高压是由左心疾病或者肺部疾病引起,而且考虑行器官移植治疗的话,建议行 RHC 检查。(I,C) 6. 如果肺动脉楔压结果不满意,可以考虑行 RHC 检查,以明确左心舒张末期压力。(IIa,C) 7. 对于疑似肺动脉高压和左心疾病或肺部疾病的患者,建议行 RHC 检查,以辅助鉴别诊断和确定治疗方案。(IIb,C) 8. 建议使用 RHC 确诊慢性血栓栓塞引起的肺动脉高压和支持肺动 脉高压的治疗。(I,C) 关于血管反应试验的相关建议 1. 建议只在专业的医疗中心行血管反应试验。(I,C) 2. 对于药物引起的特发性肺动脉、遗传性肺动脉高压和肺动脉高压,建议行血管反应试验,以明确患者是否可以接受高剂量钙离子通道阻滞剂(CCB)。(I,C) 3. 血管反应试验的阳性反应为:心输出量增加或不变的情况下,平均肺动脉压至少下降 10 mmHg,平均绝对值至少为 40 mm Hg。(I,C) 4. 建议行血管反应试验时吸入一氧化氮气体。(I,C) 5. 建议行血管反应试验时静脉输注前列环素。(I,C) 6. 行血管反应试验时可以考虑使用腺苷。(IIa,C) 7. 行血管反应试验时可以考虑吸入伊洛前列素。(IIb,C) 8. 不建议在急性血管反应试验中使用口服或静脉输注 CCB 类药物。(III,C)

肺动脉高压与肺源性心脏病

第二单元肺动脉高压与肺源性心脏病 一、概述:肺动脉高压是一个临床常见病征,可由许多心、肺血管疾病引起。诊断:目前以海平面静息状态下,肺动脉平均压>25mmHg,为显性肺动脉高压;运动时肺动脉平均压>30mmHg,为隐性肺动脉高压。根据发病原因分为:原发性和继发性肺动脉高压,后者多于前者,主要是与呼吸系统相关的继发性肺动脉高压。慢性肺源性心脏病(简称慢性肺心病)是由于支气管-肺组织、肺血管或胸廓的慢性病变所致的肺组织结构和/或肺功能异常,产生肺血管阻力增加,肺动脉高压,进而引起右心室肥厚、扩大,伴或不伴右心衰竭的心脏病。二、病因(一)支气管、肺疾病:以COPD最多见,80~90%。(二)严重的胸廓畸形。(三)肺血管疾病:原发肺动脉高压、原发肺动脉血栓等。(四)其他:原发性肺泡通气不足及先天性口咽畸形、睡眠呼吸暂停低通气综合征等。三、发病机制和病理(一)发病机制缺氧:肺动脉高压形成最主要因素↘ (二)病理:1.肺部基础疾病病变:绝大多数为慢支和阻塞性肺气肿及其并发的COPD。2.肺血管病变(1)构型重建:内膜增厚、中膜平滑肌增生肥大、管壁增厚。(2)肺小动脉炎症。(3)肺泡壁毛细血管床破坏减少。(4)肺血管床受压。3.心脏病变:心脏重量增加、右心肥厚、右心室肌肉增厚、右室腔扩大。四、临床表现:(一)肺、心功能代偿期(包括缓解期)1.症状:原发病表现即慢性支气管炎、阻塞性肺气肿的症状。2.体征:(1)发绀。(2)肺气肿体征、偶有干、湿啰音。(3)右心室肥大:P2亢进提示肺动脉高压,剑突下有明显收缩期心脏搏动提示右心室肥大。(二)肺、心功能失代偿期(包括急性加重期):引起慢性肺心病失代偿的最常见诱因是急性呼吸道感染。主要表现为1.呼吸衰竭:(1)症状:意识障碍。(2)体征:明显发绀;球结膜充血、水肿。 2.心力衰竭:主要为右心衰竭表现。五、并发症(一)肺性脑病:由于呼吸功能衰竭所致缺氧、二氧化碳潴留,而引起精神障碍、神经症状的一种综合征。是慢性肺心病死亡的主要原因。、二)酸碱失衡及电解质紊乱:最常见呼吸性酸中毒。(三)心律失常:房性心律失常,其中以紊乱性房性心动过速最具特征性。(四)其他:消化道出血;感染性休克;弥散性血管内凝血;多脏器功能衰竭(MOF)等。六、辅助检查(一)X线检查:1.原发病的X线特征:基础疾病和急性肺部感染的征象。2.肺动脉高压征象:右下肺动脉干扩张,横径≥15mm;其横径与气管横径之比值≥1.07;肺动脉段明显突出其高度≥3mm。 3.右心室增大:心尖上凸。(二)心电图检查:肺型P波、右心室肥大表现(电轴右偏、RV1 +SV5≥1.05mV)。(三)超声心动图:1.右心室流出道内径≥30mm;右心室内径≥20mm。2.左右心室内径比值<2。(四)血气分析:1.当Pa02<60mmHg,PaC02>50mmHg时可诊断为呼吸衰竭。2.酸碱失衡:最常见为呼吸性酸中毒,pH下降,PaC02升高。其次为呼吸性酸中毒合并代谢性酸中毒。(五)其它:红细胞计数及血红蛋白可升高、全血粘度及血浆粘度可增加;肺功能检查;痰细菌学检查。七、诊断与鉴别诊断(一)诊断:1.病因:基础疾病如:慢性支气管炎、肺气肿、其他胸肺疾病或肺血管病变。2.肺动脉高压征象。3.右心室肥大或右心衰竭征象。(二)鉴别诊断:1.冠状动脉粥样硬化性心脏病(冠心病)。2.风湿性心脏瓣膜病。3.扩张型心肌病。八、治疗:(一)急性加重期:治疗的关键是:积极控制感染;畅通呼吸道;改善呼吸功能;纠正缺氧和二氧化碳潴留,纠正呼吸衰竭;纠正心衰。1.控制感染:急性呼吸道感染是诱发肺心病失代偿和病情加重的重要因素。先依据具体情况选择抗生素,然后根据痰培养及药物敏感试验调

肺动脉高压指南1

2015ESC 指南:肺动脉高压诊疗(中文版) 肺动脉高压(pulmonary hypertension ,PH )指肺动脉压力升高超过一定界值的一种血流动力学和病理生理状态,可导致右心衰竭,可以是一种独立的疾病,也可以是并发症,还可以是综合征。其血流动力学诊断标准为:海平面静息状态下,右心导管检测肺动脉平均压 > 25 mmH? 2015ESC 肺动脉高压诊疗指南的主要亮点为: 1. 该指南的一大亮点是提供了新的治疗流程,并对肺动脉高压的临床症状、血流动力学的分型方面进行了更新。对儿科情况也进行了分类,并将肺血管抵抗纳入肺高血压诊断。 2. 指南基于近期研究证据对序贯和初始联合治疗方案做了推荐,并首次推荐「肺移植治疗」。 3. 指南推荐从超声心动图判定开始诊断流程,继以常见的病因检查。 4. 新指南强调专家中心对肺高压管理的重要性,推荐用于确诊PAH 和CTEPH 的右心室导管检查,应在专家中心完成。 关于肺动脉高压右心室导管检查(RHC )的若干意见 1. 建议使用RHC 确诊肺动脉高压和支持肺动脉高压的治疗。(I,C) 2. 对于肺动脉高压的患者,建议在专业的医疗中心行RHC 治疗,毕竟其有一定的技术要求,而且可能导致严重并发症。(I,B) 3. 建议根据RHC 结果判断肺动脉高压的药物治疗效果。(IIa,C) 4. 对于先天性心脏分流,建议行RHC 检查,以协助确定治疗方案。(I,C) 5. 如果肺动脉高压是由左心疾病或者肺部疾病引起,而且考虑行器官移植治疗的话,建议行RHC 检查。(I,C) 6. 如果肺动脉楔压结果不满意,可以考虑行RHC 检查,以明确左心舒张末期压力。(IIa,C) 7. 对于疑似肺动脉高压和左心疾病或肺部疾病的患者,建议行RHC 检查,以辅助鉴别诊断和确定治疗方案。(IIb,C) 8. 建议使用RHC 确诊慢性血栓栓塞引起的肺动脉高压和支持肺动脉高压的治 疗。(I, C) 关于血管反应试验的相关建议

原发性肺动脉高压

疾病名:原发性肺动脉高压 英文名:primary pulmonary hypertension 缩写:PPH 别名:primary pulmonary hypertensoin;原发性肺动脉高血压 ICD号:I27.0 分类:呼吸科 概述:原发性肺动脉高压(primary pulmonary hypertension)是一少见疾病,因其病因不明,而区别于继发性肺动脉高压。1987年美国做了多中心的广泛调查,对原发性肺动脉高压的流行病学、病因学有了进一步了解。诊断和治疗也比过去有了进步,但该病的预后仍然不好,多在症状出现后数年内死亡。虽然1891年Romberg首次报道一例不能解释的肺动脉高压。但直到1950年心导管检查术问世后“原发性肺动脉高压”才得以诊断。 原发性肺动脉高压的定义:系指原因不明的“致丛性肺动脉病(plexogenic pulmonary arteriopathy)”,即由动脉中层肥厚、细胞性内膜增生、向心性板层性内膜纤维化、扩张性病变、类纤维素坏死和丛样病变形成等构成的疾病。在临床上诊断的“原发性肺动脉高压”,病理检查通常包括原因不明的致丛性肺动脉病、多发性哑型肺血栓栓塞、肺静脉闭塞病及其他少见的疾病。虽然这组疾病中的任何一种都可能是一疾病的实体,但临床表现却非常相似,即使做了血流动力学检查也难以将它们区分开。因此,1975年世界卫生组织原发性肺动脉高压专家委员会建议临床上笼统地将他们称为“不能解释的肺动脉高压”。需指出,“原因不明”与“不能解释”两个术语的涵义是不同的,前者在病理学上可以明确诊断,但病因不明,即原发性肺动脉高压;而后者指在临床上不能区分的肺动脉高压类型,在病理学上可以做出明确的诊断,其病因可能清楚,也可能不清楚。目前,“不能解释的肺动脉高压”这一术语虽已被接受, 但“原发性肺动脉高压”的术语仍被广泛应用。因此,作为临床医师应当明了,临床上诊断的“原发性肺动脉高压”不同于病理学的诊断,它包括一组疾

肺动脉高压

ESC2015 指南:肺动脉高压诊疗(中文版) 2015-09-02 12:00来源:丁香园作者:Tylen Chen 字体大小 -|+ 肺动脉高压(pulmonary hypertension,PH)指肺动脉压力升高超过一定界值的一种血流动力学和病理生理状态,可导致右心衰竭,可以是一种独立的疾病,也可以是并发症,还可以是综合征。其血流动力学诊断标准为:海平面静息状态下,右心导管检测肺动脉平均压≥ 25 mmHg。2015ESC 肺动脉高压诊疗指南的主要亮点为: 1. 该指南的一大亮点是提供了新的治疗流程,并对肺动脉高压的临床症状、血流动力学的分型方面进行了更新。对儿科情况也进行了分类,并将肺血管抵抗纳入肺高血压诊断。 2. 指南基于近期研究证据对序贯和初始联合治疗方案做了推荐,并首次推荐「肺移植治疗」。 3. 指南推荐从超声心动图判定开始诊断流程,继以常见的病因检查。 4. 新指南强调专家中心对肺高压管理的重要性,推荐用于确诊PAH 和CTEPH 的右心室导管检查,应在专家中心完成。 关于肺动脉高压右心室导管检查(RHC)的若干意见 1. 建议使用RHC 确诊肺动脉高压和支持肺动脉高压的治疗。(I,C) 2. 对于肺动脉高压的患者,建议在专业的医疗中心行RHC 治疗,毕竟其有一定的技术要求,而且可能导致严重并发症。(I,B) 3. 建议根据RHC 结果判断肺动脉高压的药物治疗效果。(IIa,C) 4. 对于先天性心脏分流,建议行RHC 检查,以协助确定治疗方案。(I,C) 5. 如果肺动脉高压是由左心疾病或者肺部疾病引起,而且考虑行器官移植治疗的话,建议行RHC 检查。(I,C) 6. 如果肺动脉楔压结果不满意,可以考虑行RHC 检查,以明确左心舒张末期压力。(IIa,C) 7. 对于疑似肺动脉高压和左心疾病或肺部疾病的患者,建议行RHC 检查,以辅助鉴别诊断和确定治疗方案。(IIb,C) 8. 建议使用RHC 确诊慢性血栓栓塞引起的肺动脉高压和支持肺动脉高压的治疗。(I,C) 关于血管反应试验的相关建议 1. 建议只在专业的医疗中心行血管反应试验。(I,C) 2. 对于药物引起的特发性肺动脉、遗传性肺动脉高压和肺动脉高压,建议行血管反应试验,以明确患者是否可以接受高剂量钙离子通道阻滞剂(CCB)。(I,C) 3. 血管反应试验的阳性反应为:心输出量增加或不变的情况下,平均肺动脉压至少下降10 mmHg,平均绝对值至少为40 mm Hg。(I,C) 4. 建议行血管反应试验时吸入一氧化氮气体。(I,C) 5. 建议行血管反应试验时静脉输注前列环素。(I,C) 6. 行血管反应试验时可以考虑使用腺苷。(IIa,C) 7. 行血管反应试验时可以考虑吸入伊洛前列素。(IIb,C) 8. 不建议在急性血管反应试验中使用口服或静脉输注CCB 类药物。(III,C) 9. 不建议为了检测患者是否可以安全使用高剂量CCB 类药物而对肺动脉高压患者行血管反应试验。(III,C) 关于肺动脉高压的诊断策略的若干建议 1. 建议将超声心动图作为一线的无创辅助诊断检查,以排查可疑肺动脉。(I,C) 2. 对于不明肺动脉高压的患者,建议行通气/ 血流灌注或肺灌注扫描,以排查慢性血栓栓塞引起的肺动脉高压。(I,C)

肺动脉高压形成的病理生理

肺动脉高压形成的病理生理: 引起右心室扩大、肥厚的先决条件是肺功能和结构的不可逆性改变,发生反复的气道感染和低氧血症,导致一系列体液因子和肺血管的变化,使肺血管阻力增加,肺动脉血管重塑,产生肺动脉高压。 一、肺血管阻力增加的功能性因素: 1、缺氧、高碳酸血症的呼吸性酸中毒使肺血管收缩、痉挛。对缺氧性肺血管收缩的原因目前国内、外研究颇多,多从神经和体液因子方面进行观察,现认为体液因素在缺氧性肺血管收缩中占重要地位。特别受人重视的是花生四烯酸环氧化酶产物前列腺素和脂氧化酶产物白三烯。前列腺素可分为收缩血管的如TXA2、PGF2a,舒张血管的如PGI 2、PGE1等两大类。白三烯主要有收缩血管的作用。缺氧时收缩血管的活性物质增多,使肺血管收缩,血管阻力增加,形成肺动脉高压。此外尚有组胺、血管紧张素、血小板激活因子参与缺氧性肺血管收缩反应。 2、最近内皮源性舒张因子(EDRF)和内皮源性收缩因子(EDCF)在缺氧性肺血管收缩反应中的作用特别引人重视,多数人认为缺氧时EDRF的生成减少。缺氧性肺血管收缩并非完全取决于某种缩血管物质的绝对量,而很大程度上取决于局部缩血管物质和扩血管物质的比例。 3、缺氧可直接使肺血管平滑肌收缩,其作用机制可能因缺氧使平滑肌细胞膜对Ca2+通透性增高,肌肉兴奋-收缩偶联效应增强,使肺血管收缩。 4、高碳酸血症时PaCO2本身不能收缩血管,主要是PaCO2增高时,产生过多的H+,后者使血管对缺氧收缩敏感性增强,使肺动脉压增高。 二、肺血管阻力增加的解剖学因素: 解剖学因素系指肺血管解剖结构的改变形成肺循环血流动力学的障碍。 1、长期反复发作的慢支及支气管周围炎可累及邻近的肺小动脉,引起血管炎,腔壁增厚,管腔狭窄或纤维化,甚至完全闭塞,使肺血管阻力增加,产生肺动脉高压。 2、随肺气肿的加重,肺泡内压增高,压迫肺泡毛细血管,也造成毛细血管管腔狭窄或闭塞。 3、肺泡壁的破裂造成毛细血管网的毁损,肺泡毛细血管床减损至超过70%时则肺循环阻力增大,促使肺动脉高压的发生。 4、肺血管收缩与肺血管的重构。慢性缺氧使血管收缩,管壁张力增高可直接刺激管壁增生。肺细小动脉和肌型微动脉的平滑肌细胞肥大或萎缩,细胞间质增多,内膜弹力纤维及胶原纤维增生,非肌型微动脉肌化,使血管壁增厚硬化,管腔狭窄,血流阻力增大。 5、此外,肺血管性疾病,如原发性肺动脉高压、反复发作的肺血管栓塞、肺间质纤维化、尘肺等皆可引起肺血管的病理性改变,使血管腔狭窄、闭塞,产生肺血管阻力增加,发展成肺动脉高压。 肺心病肺血管阻力增加、肺动脉高压的原因中功能性因素较解剖学的 1

原发性与继发性肺动脉高压

原发性肺动脉高压与继发性肺动脉高压 原发性肾动脉高压 一、概述 种原因不明,以自发性肺动脉压进行性升高为特征,常伴右室肥大和右心功能不全表现的心血管疾病。基本病变为肺小动脉的硬化、狭窄、栓塞或丛状变。青壮年起病,常呈进行性加重。 二、临床表现 1.轻症或早期患者可无任何症状,心悸、气促、乏力、胸痛及晕厥在中晚期患者中常见,部分重症病例可有紫绀。 2.肺动脉瓣区第二心音亢进、收缩早期喀喇音和收缩期喷射性杂音。 3.右心室肥大体征。 4.右心衰竭体征。如肝肿大、水肿等。 原发性肺动脉高压可发生于任何年龄,患者可出现呼吸困难,易于疲劳,胸部不适,病情进一步发展可出现胸痛及劳力后晕厥,有时扩张的肺动脉可压迫左侧喉返神经而出现声音嘶哑,最后可发生右心衰竭,严重者可猝死,体格检查可见颈静脉搏动出现增大的A波,右室肥厚时可医学教`育网搜集整理见胸骨左缘3、4肋间心脏搏动,扣诊心界扩大,听诊肺动脉瓣区第二心音亢进,第二心音分裂,部分患者可有收缩早期喷射音,肺动脉瓣区收缩期喷射性杂音的存在提示肺动脉扩张造成了肺动脉开口的相对性狭窄,Graham-Steal杂音提示肺动脉瓣相对关闭不全,如肺动脉高压引起右心室扩大则出现三尖瓣的相对关闭不全,可听到三尖瓣区的收缩期杂音。 三、诊断依据 1.肺动脉高压的典型症状、体征及X线,超声心动图表现。必要时经右心导管直接测定肺动脉及右心压力。 2.除外由心、肺疾患诱发的继发性肺动脉高压后方能诊断本病。 四、治疗原则 1.本症的治疗问题尚缺乏根本性手段,以对症治疗为主。 2.血管扩张剂在本症治疗中得到肯定。 3.晚期病例可考虑心肺联合移植治疗。 五、用药原则 本病治疗的效果欠佳,缺乏特异方法及药物,发生右心衰竭医学教`育网搜集整理时常规治疗效果较差,应加强扩血管药物和利尿剂的应用。抗凝药物在严重情况下可以选用。

肺动脉高压的预后

肺动脉高压的预后 ——ACCP循证医学基础上的临床实践指南尽管原发性肺动脉高压目前被认为是一种总体预后很差的进展性疾病,但不同患者的自然病程差异很大,从诊断后数月至数十年,当然也受治疗水平的影响。其他类型的肺动脉高压的预后更罕有人分析和描述。而对这些病人的预后评价是重要的,因其牵扯到治疗及移植。本文的目的在于通过循证医学的方法阐述肺动脉高压预后的临床预测因素及其预后分析。 我们通过对来源于MEDLINE网上书籍内1992年至2002年的数据资料的分析及与专家进行探讨,总结出原发性肺动脉高压及部分继发性肺动脉高压(包括继发于结缔组织病、慢性肝病伴门脉高压、先天性心脏病伴艾森曼格综合症、HIV感染及慢性血栓栓塞性疾病,不包括继发于COPD或肺实质疾病、高原病、心功能不全或瓣膜病者)生存率与时间的关系,并分析了其相关因素。 一、肺动脉高压患者生存率的状况: (一)病因对预后的影响。 不同原因的肺动脉高压预后不同。 原发性肺动脉高压的自然病程在不同研究中不尽一致,但大体相同。一项NIH的研究表明原发性肺动脉高压的中位生存时间为2.8年。1年、3年、5年的生存率分别为68%、48%、34%。墨西哥一项对

61人的随访研究表明该组原发性肺动脉高压患者的平均生存时间为25.9±20.7个月。日本一项对223名患者的研究表明该组的中位生存时间为33个月。印度一项研究表明中位生存时间为22个月,2年、5年、10年生存率分别为48%、32%、12%。 现已明确,导致继发性肺动脉高压的疾病影响着肺动脉高压的预后。 早年已有报道,伴发系统性硬化症的肺动脉高压患者预后甚至比原发性肺动脉高压患者更差。在一项回顾性的、单中心的、非对照研究中筛选了自1963年至1983年的673例系统性硬化症病人,其中59例(9%)患者有肺动脉高压,有30例患者被诊为原发性肺动脉高压,在这30例患者中,2年生存率为40%,且有迹象显示,即使予前列环素治疗亦不能明显改善该部分患者的预后。在一项对91名肺动脉高压患者进行前列环素治疗的研究中,伴发系统性硬化症的患者结论较差。类似的报道还有,一项对比33名原发性肺动脉高压的患者与22名伴发于系统性硬化症的肺动脉高压患者的预后的研究表明,在常用药物(包括地高辛、华法令及持续的静脉前列环素)的治疗下,伴发于系统性硬化症的肺动脉高压患者死亡的风险高于原发性肺动脉高压患者(P=0.03),这种危险性增高在矫正了人口统计学、血流动力学及治疗因素上的差异后仍存在。 HIV相关性肺动脉高压患者的生存率与原发性肺动脉高压患者相仿。一项对19例HIV相关性肺动脉高压患者的生存率前瞻性、单中心的对照性研究表明,伴有肺动脉高压的患者生存率较无肺动脉高