09课设摸版

封面

课程设计(论文)

题目概率论数理统计课程设计

(具体题目)*********

学院理学院

专业信息与计算科学

班级09090101(09090102)

学生姓名***

指导教师张玉春

2011年6月30日

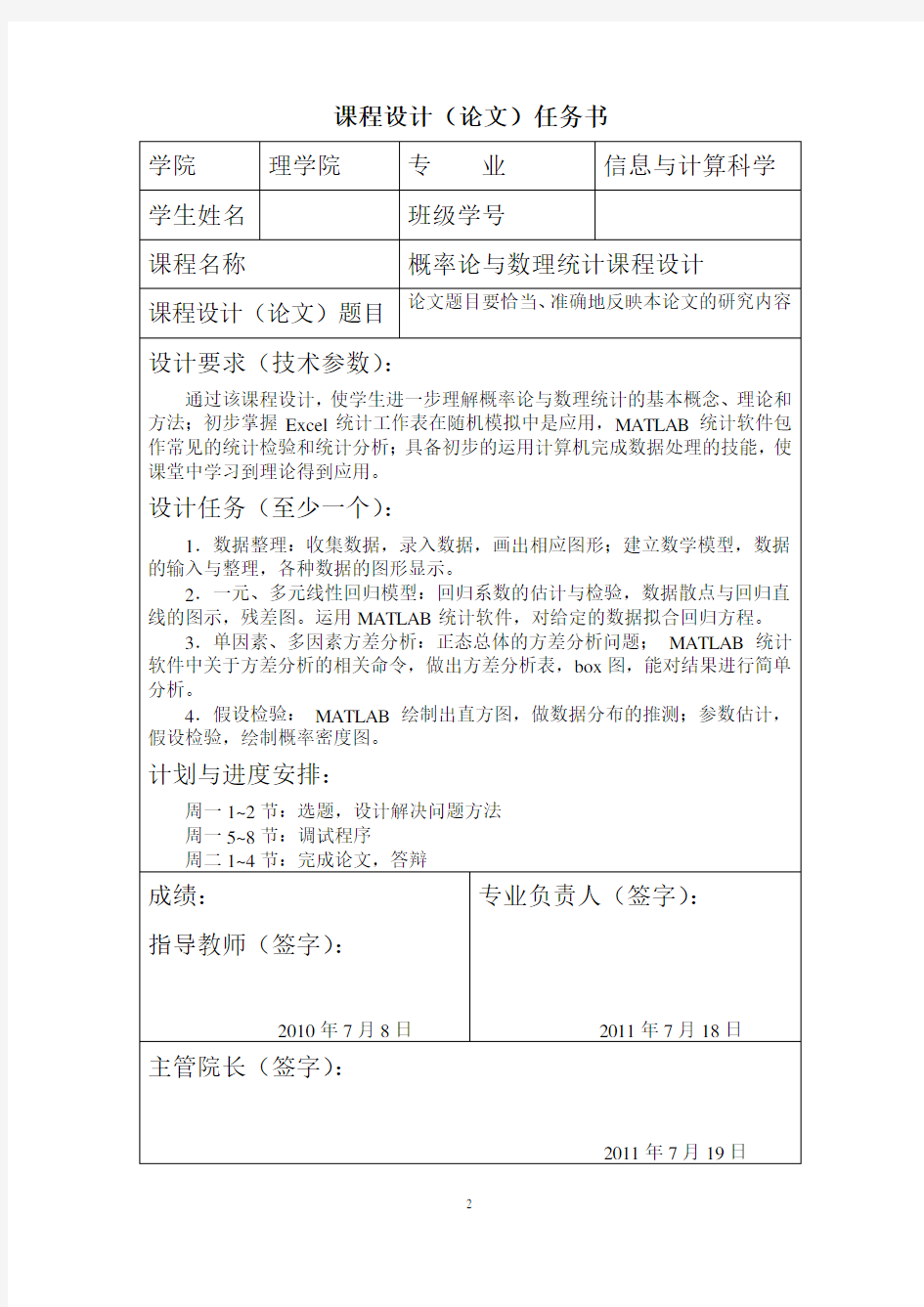

课程设计(论文)任务书

前置部分摘要及关键词

摘要是课程设计论文内容的简短陈述,应具有独立性和自含性,即不阅读全文就能获得必要信息。摘要说明设计的具体内容及应用的理论与实际意义,说明设计目的、设计方法、最终结论,重点是结果和结论。

关键词不能打成关键字,关键词应采用能覆盖论文主要内容的通用技术词条,关键词一般列3-5个,中间用“;”隔开,最后一个没有标点。如

摘要

数理统计是具有广泛应用的数学分支,而区间估计和假设检验问题在其中占有很重要的地位。对于正态总体期望和方差的区间估计和假设检验问题已有完备的结论;对于非正态总体期望和方差的区间估计和假设检验问题,在大样本的情况下,可利用中心极限定理转化为正态总体来解决。但实际问题中常常碰到非正态总体,而且是小样本的情况,因此对它的区间估计和假设检验是一个值得研究的问题。本文利用概率论与数理统计基本原理对小样本常用分布参数置信区间和假设检验问题,进行了深入研究,提出了小样本常用分布参数的置信区间与假设检验的解决方法。

本文利用小样本情形的统计量法解决离散型的0-1分布、二项分布以及连续型的指数分布参数的置信区间与假设检验,对于泊松分布的参数的置信区间与假设检验则采用数学方法进行分析。对于均匀分布,利用两个参数的最大似然估计求出联合概率密度进行求解。

关键词:小样本;最大似然估计;统计量法;置信区间;假设检验

目录

目录应包括论文中全部章节的标题及页码,含:章节题目,参考文献,致谢。如

1*******

1.1*****

1.2*****

2 ********

参考文献

致谢

目录参考样本1:

目录

1 设计目的................................................................................ 错误!未定义书签。

2 设计问题 (1)

3 设计原理 (2)

4 设计程序 (2)

4.1 设计步骤 (2)

4.2 设计结果 (4)

5 设计总结 (7)

参考文献 (7)

目录参考样本2:目录

1 设计目的................................................................................ 错误!未定义书签。

2 连续型指数分布小样本置信区间与假设检验 (2)

3 设计原理................................................................................ 错误!未定义书签。

3.1 置信限的推导........................................................................... 错误!未定义书签。

3.2 程序实现 (7)

4 设计总结................................................................................ 错误!未定义书签。

4.1 结果分析 .................................................................................... 错误!未定义书签。

4.2 设计体会 .................................................................................... 错误!未定义书签。致谢. (12)

参考文献 (111)

附录程序 (13)

正文部分参考样本:

玻璃析晶温度和三种成分的回归线性关系

一、设计目的

为了更好的了解概率论与数理统计的知识,熟练掌握概率论与数理统计在实际问题上的应用,并将所学的知识结合Excel对数据的处理解决实际问题。本设计是利用一元线性回归理论对工厂原料的组分含量关系建立数学模型,并用Excel分析工具库中的回归分析软件进行解算。

二、设计问题

玻璃中含有Na

2O,SiO

2

,CaO三种物质,为了研究这三种组分含有量与玻璃

析晶上限温度的关系,随机抽出25个样品进行分析,得到如图所示的结果,试确定这三种组分含量与玻璃析晶上限温度的关系。

数据表

三、设计原理

本题是一道确定这三种组分含量与玻璃析晶上限温度的关系问题,首先做出该组数据的散点图,由图分析该数据属于线性回归问题,可以利用Excel解决这种类型的问题。数据的处理时通过使用“最小二乘法”做直线拟合,然后再进行一元线性回归。在整个过程中直接使用Excel进行数据处理,得出结论,然后队所得数据进行分析。

四、设计程序

为了研究这些数据中所蕴含的规律,将温度T看做因变量,X

1,X

2

,X

3

看做

自变量,画出它们的散点图(图一),可见这些点分布在一条直线附近,所以两组分的百分比之间可能符合一元线性模型。下面用Excel“分析工具库”提供的“回归”工具,找出线性回归方程,并检验其显著性。

1、设计步骤

①在【工具】菜单中选中【数据分析】,则会弹出【数据分析】对话框,然后在“分析工具”中选择“回归”选项,如图二所示。单击【确定】后,则弹出【回归】对话框,如图二所示。

②填写【回归】对话框。如图三所示,该对话框的内容较多,可以根据需要,选择相关项目。

在“Y值输入区域”内输入队因变量数据区域的引用,该区域必须有单列数据组成,如本题中三种成分的含量;在“X只输入区域”输入对自变量数据区域的引用,如本题中温度T。该区域必须是连续的,Excel将对此区域中的自变量从左到右按升序排列,自变量的个数最多是25个。

“标志”:如果输入区域的第一行中包含标志项,则选中此复选框,本题中的输入区域包含标志项;如果在输入区域中没有标志项,则应清楚此复选框,Excel 将在输出表中生成合适的数据标志。

“置信度”:如果需要在汇总输出表中包含附件的置信度信息,则选中此复选框,然后在右侧的编辑框中,输入所要使用的置信度。Excel默认的置信度为95%,相当于显著性水平a=0.05。

“常数为零”:如果要强制回归线通过原点,则选中此复选框。

“输出选项”:选择“输出区域”,在此输出对输出表左上角单元格的引用。

“残差”:如果需要以残差输出表形式查看残差,则选中此复选框。

“标准残差”:如果需要在残差输出表中包含标准残差,则选中此复选框。“残差图”:如果需要生成一张图表,绘制每个自变量及其残差,则选中此复选框。

“线性拟合图”:如果需要为预测值和观察值生成和观测值生车一个图表,则选中此复选框。

“正态概率图”:如果需要绘制正态概率图,则选中此复选框。

③填好【回归】对话框后,点击“确定”,即可得到回归分析的结果,如图四所示。由图四知,若保留两位有效数字,该回归方程的截距是0.7316,斜率为944.3,所以回归方程的表达式为:y = 0.7316x + 944.3;根据回归统计结果,知决定系数2R=0.9264,即相关系数r=0.9625,说明自变量与因变量之间有较高的相关性;根据方差分析的结果,F=44.2,Significance F<0.01,所以建立的回归方程非常显著。

在图四的第三个表中,除了列出了回归系数,还有标准误差等项目。其中“标准误差”表示的事对应回归系数的标准误差,其中偏回归系数的标准误差。“t Stat”就是t检验时的统计量t;如果多元线性回归,则可直接根据“t Stat”的大小,判断因素的主次顺序。“P-value”表示t检验偏回归系数不显著的概率,如果P-value<0.01,则可认为该系数对应的变量对试验结果影响非常显著(* *),如果0.01< P-value <0.05,则可认为该系数对应的变量对试验结果影响显著(*);对于常数项,P-value则表示常数项为零的几率。

2、设计结果

图一散点图

图二数据分

图三回归分析工具界面

图四回归分析工具运行结果1

图四回归分析工具运行结果2

图四回归分析工具运行结果3

五、设计总结

通过对概率论与数理统计的这道实际问题的解决,不仅使我更加深刻的理解了概率论与数理统计的基础知识,而且使我对这些知识在实际中的应用产生了浓厚的兴趣,同时对我学习好概率论与数理统计这门课有很大帮助。在实现这道题的过程中我应用了Excel软件,学会了该软件的一些新的应用,更加熟练的操作该软件进行一些数据上的处理。

参考文献 [序号] 作者.书名.版次.出版地:出版者,出版年.引用部分起止页

翻译图书文献

[序号] 作者.书名.译者.版次.出版地:出版者,出版年.引用部分起止页

学术刊物文献

[序号] 作者.文章名.学术刊物名.年份.卷(期):引用部分起止页

学术会议文献

[序号] 作者.文章名.编者名.会议名称,会议地址,年份.出版地:出版者,出版年.引用部分起止页

学位论文类参考文献

[序号] 研究生名.学位论文题目.[学校及学位论文级别],答辩年份.引用部分起止页

参考文献参考样本:

参考文献

[1] 沈恒范.概率论与数理统计教程[M].第四版.高等教育出版社,2003.4:140-196

[2] Morris H.DeGroot,Mark J.Schervish[美].概率统计[M].叶中行,王蓉华,徐晓岭. 第三版.人民邮电出版社,2007.3,175-333

[3] 徐传胜.贝塔分布的有关性质及应用探讨[J].临沂师范学院学报,2001,23(4):6-8

[4] 陈家鼎,孙山泽.数理统计讲义[M].高等教育出版社,1993:37-52

[5] 陈希孺.数理统计引论[M].科学出版社,1981:96-97

[6] 苑诗松,王静龙.数理统计[M].华龙师范大学出版社,1987:42-45,142-160

[7] 杨虎等.数理统计[M].高等教育出版社,2004

[8] H.L.阿尔德,E.B.罗斯勒[美].概率论与数理统计[M].北京大学出版社,1984

[9] 廖仲春.概率统计课程教学方法探索[J].大学时代(B版), 2006,(01):

[10] Stuart A. Klugman., Harry H. panjer, Gorden E.willmot. Loss Models From Data

to Decisions,Second Edition[M].A JOHN WITEY&SONS,INC,PUBLICATION,2004, 81-392

[11] 潘承毅,何迎辉.数理统计的原理与方法[M].同济大学出版社,1993

[12] 李贤平.概率论基础[M].高等教育出版社,1996:153-130

[13] 范金城,吴可法.统计推断导引[M].北京科学出版社,2001

[14] 方世祖.概率论与数理统计教学探讨[J].广西大学学报(自然科学版),2008,33(06):217-218

[15] 杜世平.对区间估计与假设检验关系的思考[J].西南名族大学大学报(自然科学版),2005,31(03)

[16] 潘高田,王精业,杨瑞平.小样本离散型多总体和统计量检验法[J].系统仿真学报.2001,13(2): 182-183

[17] 蔡季冰,宋海龄,陈永.小样本参数估计算法及其应用[J].北京理工大学学报,1989,9(1):92-98

[18] https://www.360docs.net/doc/ad7282132.html,/qk/95166X/200906/32260837.html

致谢参考样本:

致谢

本论文是张玉春老师指导下完成的。她严肃的科学态度,严谨的治学精神,精益求精的工作作风,深深地感染和激励着我。在此,我向张老师致以诚挚的谢意和崇高的敬意。

同时我还要感谢我的同学们,在论文设计中,他们给了我很多的建议和帮助。我还要感谢我的论文中被我引用或参考的文献的作者。

哈工大自控课设上课讲义

哈工大自控课设

Harbin Institute of Technology 自动控制原理 课程设计 课程名称:自动控制原理 设计题目:红外干扰分离系统 院系:航天学院 班级: 设计者: 学号: 指导教师:金晶林玉荣 设计时间:

自动控制原理课程设计任务书 姓 名: 院 (系):航天学院 专 业:自动化 班 号: 任务起至日期: 年3月2日 ——年3月16日 课程设计题目:红外干扰分离系统 1. 已知控制系统的固有传递函数(或框图)如下:(红外干扰分离系统) )127.0(22 )(+= S S S G M =)(1S H 1)(=S H 系统存在一个正弦干扰力矩 t A S F ωsin )(=: A=0~5,f=0~8 2.性能指标 (1)开环放大倍数K ≥ (2)剪切频率 ≤≤c ω (3)相位裕度≥γ (4)谐振峰值M γ= (5)超调量p σ≤25% (6)过渡过程时间ms t s 25≤ (7)角速度s rad /2.0max =? θ (8)角加速度2max /8.0s rad =? ?θ (9)稳态误差mrad e ss 15.0≤ 3.设计要求与步骤 (1)设计系统,满足性能指标。 (2)人工设计 利用半对数坐标纸手工绘制系统校正前后及校正装置的Bode 图,并确定出校正装置的传递函数。验算校正后系统是否满足性能指标要求。

目录 1. 人工设计 (5) 1.1固有环节的分析 ...................................................... 错误!未定义书签。 1.2性能指标的计算 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.校正环节的设计................................................................. 错误!未定义书签。 2.1校正环节的分析 ...................................................... 错误!未定义书签。 2.2串联迟后环节的设计 .............................................. 错误!未定义书签。 2.3串联超前环节的设计 .............................................. 错误!未定义书签。 3.计算机辅助设计................................................................. 错误!未定义书签。 3.1固有环节的仿真 ...................................................... 错误!未定义书签。 3.2串联迟后校正的仿真 .............................................. 错误!未定义书签。 3.3串联超前环节的仿真 .............................................. 错误!未定义书签。 3.4系统的单位阶跃响应仿真 ...................................... 错误!未定义书签。 3.5系统的斜坡信号响应仿真 ...................................... 错误!未定义书签。 4校正环节的电路实现 ......................................................... 错误!未定义书签。 4.1校正环节的传递函数 .............................................. 错误!未定义书签。 4.2确定各环节电路参数 .............................................. 错误!未定义书签。 4.3绘制电路图 .............................................................. 错误!未定义书签。 5设计总结 ............................................................................. 错误!未定义书签。 6心得体会 ............................................................................. 错误!未定义书签。 1. 人工设计 1.1题目分析 由于系统存在正弦干扰力矩,且不可测,是一个不稳定的量,我们不妨将此力矩设定为干扰最大时的正弦信号,即此时干扰为t S F π16sin 5)(=。 同时超调量和过渡过程时间要满足:ms t s p 25%,25≤≤σ。依据经验公式:

自动控制课程设计报告书

1 设计目的 (2) 2 设计容与条件 (2) 2.1 设计容 (2) 2.2 设计条件 (2) 3 滞后校正特性及设计一般步骤 (2) 3.1 滞后特性校正 (2) 3.2滞后校正设计一般步骤 (3) 4 校正系统分析 (3) 4.1校正参数确定 (3) 4.2校正前后系统特征根及图像 (6) 4.3 函数动态性能指标及其图像 (10) 4.4系统校正前后根轨迹及其图像 (11) 4.5 Nyquist图 (12) 4.6 Bode图 (15) 5 设计心得体会 (17) 6 设计主要参考文献 (18)

串联滞后校正装置设计 1、设计目的: 1) 了解控制系统设计的一般方法、步骤。 2) 掌握对系统进行稳定性分析、稳态误差分析以及动态特性分析的方法。 3) 掌握利用MATLAB 对控制理论容进行分析和研究的技能。 4) 提高分析问题解决问题的能力。 2、设计容与条件: 2.1设计容: 1) 阅读有关资料。 2) 对系统进行稳定性分析、稳态误差分析以及动态特性分析。 3) 绘制根轨迹图、Bode 图、Nyquist 图。 4) 设计校正系统,满足工作要求。 2.2设计条件: 已知单位负反馈系统的开环传递函数0 K G(S)S(0.0625S 1)(0.2S 1) = ++, 试用频率法设计 串联滞后校正装置,使系统的相位裕度050γ=,静态速度误差系数1 v K 40s -=,增 益欲度>17dB 。 3、滞后校正特性及设计一般步骤: 3.1滞后特性校正: 滞后校正就是在前向通道中串联传递函数为)(s G c 的校正装置来校正控制系统,)(s G c 的表达式如下所示。 1,11)(<++= a Ts aTs s G c 其中,参数a 、T 可调。滞后校正的高频段是负增益,因此,滞后校正对系统中高频噪声有削弱作用,增强了抗干扰能力。可以利用滞后校正的这一低通滤波所造成的高频衰减特性,降低系统的截止频率,提高系统的相位裕度,以改善系统的暂态性能。 滞后校正的基本原理是利用滞后网络的高频幅值衰减特性使系统截止频率下降,从而使系统获得足够的相位裕度。或者,是利用滞后网络的低通滤波特性,

自控课设

学号: 课程设计 单级移动倒立摆建模及串联超前题目 校正 学院自动化学院 专业自动化专业 班级自动化0904班 姓名小白牙 指导教师 2012年1月4日

课程设计任务书 学生姓名: 小白牙 专业班级: 自动化0904班 指导教师: 工作单位: 武汉理工大学 题 目: 单级移动倒立摆建模及串连超前校正 初始条件: 要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写等具体要求) 1、 研究该装置的非线性数学模型,并提出合理的线 性化方法,建立该装置的线性数学模型-传递函数(以u 为输入,θ为输出); 2、 要求系统输出动态性能满足,1%,3.4%s t s ≤≤σ试 设计串连超前校正装置。 3、 用Matlab 对校正后的系统进行仿真分析,比较 校正装置加在线性化前的模型上和线性化后的模型上的时域相应有何区别,并说明原因。 时间安排: 图示为一个倒立摆装置,该装置包含一个小车和一个安装在小车上的倒立摆杆。由于小车在水平方向可适当移动,因此,控

指导教师签名:年月日系主任(或责任教师)签名:年月日 目录

摘要 倒立摆系统作为控制理论研究中一种比较理想的实验手段,以自动控制理论的教学、实验和科研构建一个良好的实验平台,以用来检验某种控制理论的或方法的典型方案,促进了控制系统新理论的、新思想的发展。由于控制理论的广泛应用,由此系统研究产生的方法和技术将在半导体精密仪器加工、机器人控制技术、人工智能、导弹拦截控制系统、航空对接技术、火箭发射中的垂直度控制、卫星飞行中的姿态控制和一般工业应用等方面具有广阔的利用和开发前景。平面倒立摆可以比较真实的模拟火箭的飞行控制和步行机器人的稳定控制等方面的研究。 Abstract Inverted pendulum system in control theory as an ideal

哈工大 自动控制原理本科教学要求

自动控制原理本科教学要求 自动控制专业的自动控制原理课程包括自动控制原理Ⅰ和现代控制理论两部分,分两个学期讲授。 《自动控制原理I》教学大纲 课程编号:T1043010 课程中文名称:自动控制原理 课程英文名称: Automatic Control Theory 总学时: 100 讲课学时:88 实验学时:16 习题课学时:0 上机学时: 学分:6.0 授课对象:自动控制专业本科生 先修课程:电路原理、电子技术和电机方面的有关课程;复变函数和线性代数 教材:《自动控制原理》(第三版)李友善主编,国防工业出版社,2005年 参考书:《自动控制原理》(第四版)胡寿松主编,科学出版社,2001年 《Linear Control System Analysis and Design》(第四版)清华大学出版社,2000年 一、课程教学目的: 自动控制原理是控制类专业最重要的一门技术基础课。这门课主要讲解自动控制的基本理论、自动控制系统的分析方法与设计方法。 本课程的主要任务是培养学生掌握自动控制系统的构成、工作原理和各件的作用;掌握建立控制系统数学模型的方法。掌握分析与综合线性控制系统的三种方法:时域法、根轨迹法和频率法。掌握计算机控制系统的工作原理以及分析和综合的方法。了解非线性控制系统的分析和综合方法。建立起以系统的概念、数学模型的概念、动态过程的概念。 通过课程的学习使学生掌握分析、测试和设计自动控制系统的基本方法。结合各种实践环节,进行自动控制领域工程技术人员所需的基本工程实践能力的训练。从理论和实践两方面为学生进一步学习自动控制专业的其他专业课如:过程控制、数字控制、飞行器控制、智能控制、导航与制导、控制系统设计等打下必要的专业技术基础。自动控制原理课程是自动控制专业学生培养计划中承上启下的一个关键环节,因此该课程在自动控制专业的教学计划中占有重要的位置。 二、教学内容及基本要求 第一章控制系统的一般概念(2学时) 本课程的目的及讲授内容,自动控制的基本概念和自动控制系统,开环控制与闭环控制,控制系统的组成,控制系统的基本要求。 第二章控制系统的数学模型(12学时) 控制系统微分方程的建立,传递函数的基本概念和定义,传递函数的性质,基本环节及传递函数,控制系统方框图及其绘制,方框图的变换规则,典型系统的方框图与传递函数,方框图的化简,用梅森增益公式化简信号流图。 第三章线性系统的时域分析(14学时) 典型输入信号,一阶系统的瞬态响应,线性定常系统的重要性质,二阶系统的标准型及其特点,二阶系统的单位阶跃响应,二阶系统的性能指标,二阶系统的脉冲响应,二阶系统的单位速度响应,初始条件不为零时二阶系统的过渡过程。 闭环主导极点的概念,高阶系统性能指标的近似计算。稳定的基本概念和定义,线性系统的稳定条件,劳斯稳定判据。控制系统的稳态误差,稳态误差的计算:泰勒级数法和长除法,控制系统的无静差度,用终值定理计算稳态误差,减小稳态误差的方法 第四章根轨迹法(12学时) 控制系统的根轨迹,绘制根轨迹的基本规则,控制系统的根轨迹分析,参数根轨迹,闭环系统的零极点分布域性能指标 第五章线性系统的频域分析(14学时) 频率特性的概念,典型环节频率特性的极坐标图表示,典型环节频率特性的对数坐标图表示,开环系统的对数频率特性,最小相位系统。v=0、1、2时开环系统的极坐标图,Nyquist稳定判据,用开环系统的Bode图判定闭环系统的稳定性,控制系统的相对稳定性。控制系统的性能指标,二阶系统性能指标间的关系,高阶系统性能指标间的关系,开环对数频率特性和性能指标的关系。 第六章控制系统的综合与校正(14学时) 控制系统校正的基本方法,基本控制规律。相位超前校正网络,用频率特法确定相位超前校正参数,按根轨迹法确定相位超前校正参数。相位滞后网络,用频率特性法确定相位滞后校正参数,按根轨迹法确定相位滞后校正参数。相位滞后-超前校正网络,控制系统的期望频率特性,控制系统的固有频率特性,根据期望频率特性确定串联校正参数。

自控课程设计报告概要

成绩 课程设计报告 题目控制系统的设计与校正 课程名称自动控制原理课程设计 院部名称机电工程学院 专业电气工程及其自动化 班级 10电气(1) 学生姓名董天宠 学号 1004103037 课程设计地点 C306 课程设计学时 1周 指导教师陈丽换 金陵科技学院教务处制

目录 一、设计目的 (3) 二、设计任务与要求 (3) 三、设计方案 (4) 四、校正函数的设计 (4) 4.1、校正前系统特性 (4) 4.2、利用MATLAB语言计算出超前校正器的传递函数 (6) 4.3校验系统校正后系统是否满足题目要求 (7) 五、函数特征根的计算 (8) 5.1校正前 (8) 5.2校正后 (9) 六、系统动态性能分析 (10) 6.1 校正前单位阶跃响应 (10) 6.2校正前单位脉冲响应 (11) 6.3校正前单位斜坡信号 (14) 七、校正后动态性能分析 (14) 7.1 校正后单位阶跃响应 (15) 7.2 校正后单位冲击响应 (15) 7.3 校正后单位斜坡响应 (16) 八、系统的根轨迹分析 (17) 8.1、校正前根轨迹分析 (17) 8.2、校正后根轨迹分析 (19) 九、系统的奈奎斯特曲线分析 (21) 9.1校正前奈奎斯特曲线分析 (21) 9.2 校正后奈奎斯特曲线分析 (22) 设计小结 (23) 参考文献 (24)

1.设计目的 1)掌握自动控制原理的时域分析法,根轨迹法,频域分析法,以及各种补偿(校正)装置的作用及用法,能够利用不同的分析法对给定系统进行性能分析,能根据不同的系统性 能指标要求进行合理的系统设计,并调试满足系统的指标。 2)学会使用MATLAB 语言及Simulink 动态仿真工具进行系统仿真与调试。 2.设计任务与要求 已知单位负反馈系统的开环传递函数0 K G(S)S(0.1S 1)(0.001S 1) = ++, 试用频率法设计串联超前校正装置,使系统的相位裕度 045γ≥,静态速度误差系数1v K 1000s -= 1)首先, 根据给定的性能指标选择合适的校正方式对原系统进行校正,使其满足工作要求。要求程序执行的结果中有校正装置传递函数和校正后系统开环传递函数,校正装置的参数T ,α等的值。 2)利用MATLAB 函数求出校正前与校正后系统的特征根,并 判断其系统是否稳定,为什么? 3)利用MATLAB 作出系统校正前与校正后的单位脉冲响应曲线,单位阶跃响应曲线,单位斜坡响应曲线,分析这三种曲线的关系?求出系统校正前与校正后的动态性能指标 σ%、tr 、tp 、ts 以及稳态误差的值,并分析其有何变化?

自动控制原理实验报告 线性系统串联校正

武汉工程大学实验报告 专业自动化班号 组别指导教师陈艳菲姓名同组者

三、实验结果分析 1.开环传递函数为) 1(4 )(+= s s s G 的系统的分析及其串联超前校正: (1)取K=20,绘制原系统的Bode 图: 源程序代码及Bode 图: num0=20; den0=[1,1,0]; w=0.1:1000; [gm1,pm1,wcg1,wcp1]=margin(num0,den0); [mag1,phase1]=bode(num0,den0,w); [gm1,pm1,wcg1,wcp1] margin(num0,den0) grid; 运行结果: ans = Inf 12.7580 Inf 4.4165 分析: 由结果可知,原系统相角裕度r=12.75800,c ω=4.4165rad/s ,不满足指标要求, 系统的Bode 图如上图所示。考虑采用串联超前校正装置,以增加系统的相角裕度。 确定串联装置所需要增加的超前相位角及求得的校正装置参数。 ),5,,45(0000c m c Φ=Φ=+-=Φ令取为原系统的相角裕度εγγεγγ m m ??αsin 1sin 1-+= 将校正装置的最大超前角处的频率 作为校正后系统的剪切频率 。则有: α ωωω1)(0)()(lg 2000=?=c c c c j G j G j G 即原系统幅频特性幅值等于 时的频率,选为c ω。 根据m ω=c ω ,求出校正装置的参数T 。即α ωc T 1 = 。 (2)系统的串联超前校正:

源程序代码及Bode图: num0=20; den0=[1,1,0]; w=0.1:1000; [gm1,pm1,wcg1,wcp1]=margin(num0,den0); [mag1,phase1]=bode(num0,den0,w); [gm1,pm1,wcg1,wcp1] margin(num0,den0) grid; e=5; r=50; r0=pm1; phic=(r-r0+e)*pi/180; alpha=(1+sin(phic))/(1-sin(phic)); [il,ii]=min(abs(mag1-1/sqrt(alpha))); wc=w( ii); T=1/(wc*sqrt(alpha)); numc=[alpha*T,1]; denc=[T,1]; [num,den]=series(num0,den0,numc,denc); [gm,pm,wcg,wcp]=margin(num,den); printsys(numc,denc) disp('校正之后的系统开环传递函数为:'); printsys(num,den) [mag2,phase2]=bode(numc,denc,w); [mag,phase]=bode(num,den,w); subplot(2,1,1);semilogx(w,20*log10(mag),w,20*log10(mag1),'--',w,20*log10(mag2),'-.'); grid; ylabel('幅值(db)'); title('--Go,-Gc,GoGc'); title(['校正前:幅值裕量=',num2str(20*log10(gm1)),'db','相位裕量=',num2str(pm1),'0']); subplot(2,1,2); semilogx(w,phase,w,phase1,'--',w,phase2,'-',w,(w-180-w),':'); grid; ylabel('相位(0)'); xlabel('频率(rad/sec)'); title(['校正后:幅值裕量=',num2str(20*log10(gm)),'db','相位裕量=',num2str(pm),'0']); 运行结果: ans = Inf 12.7580 Inf 4.4165 num/den = 0.31815 s + 1

自控课程设计

自控课程设计

目录 一、设计目的 (2) 二、设计内容与要求 (2) 设计内容 (2) 设计条件 (2) 设计要求 (2) 三、设计方法 (2) 1、自学MATLAB (2) 2、校正函数的设计 (4) 3、函数特征根 (5) 4、函数动态性能 (6) 5、根轨迹图 (11) 6、Nyquist图 (14) 7、Bode图 (15) 四、心得体会 (17) 五、参考文献 (18)

一、设计目的 1、了解控制系统设计的一般方法和步骤 2、掌握对系统进行稳定性分析、稳态误差分析及动态特性分析的方法 3、掌握利用MATLAB 对控制理论内容进行分析和研究的技能 4、提高分析问题解决问题的能力 二、设计内容和要求 设计内容: 1、 阅读有关资料 2、 对系统进行稳定性分析、稳态误差分析及动态特性分析 3、 绘制根轨迹图、bode 图、nyquist 图 4、 设计校正系统,满足工作要求 设计条件:已知单位负反馈系统的开环传递函数0K G(S)S(S 1) = +试用频率法设计串联超前校正装置,使系统的相角裕量045γ≥,在单位斜坡输入下的稳态误差1 15 e rad < ,截止频率不低于7.5rad s 。 设计要求: 1. 能用MATLAB 解复杂的自动控制理论题目。 2. 能用MATLAB 设计控制系统以满足具体的性能指标。 3. 能灵活应用MATLAB 的CONTROL SYSTEM 工具箱和SIMULINK 仿真软件, 分析系统的性能。 三、设计方法 1自学MATLAB软件的基本知识,包括MATLAB的基本操作命令。控制系统工具箱的用法等,并上机实验。 2基于MALAB用频率法对系统进行串联校正设计,使其满足给定的领域性能指标。要求程序执行的结果中有校正装置传递函数和校正后系统开环传递函数,校正装置的参数T,α等的值,确定开环增益K 。 根据题意可得k =15

哈工大自动控制原理课程设计

H a r b i n I n s t i t u t e o f T e c h n o l o g y 课程设计说明书(论文) 课程名称:自动控制原理课程设计 设计题目:控制系统的设计与仿真 院系:航天学院 班级: 设计者: 学号: 指导教师:王松艳、晁涛 设计时间:2016年3月 哈尔滨工业大学

目录 课程设计任务书............................................................................................. 错误!未定义书签。 1、题目要求与分析 (3) 1.1 题目要求 (3) 1.2 题目分析 (3) 2、人工设计 (4) 2.1 局部反馈校正和积分环节的设计及计算 (4) 2.1.1局部反馈校正 (4) 2.1.2积分环节的设计和计算 (5) 2.2 串联超前校正环节的计算 (6) 2.2.1第一次超前校正 (7) 2.2.2第二次超前校正 (8) 2.2.3第三次超前校正 (9) 3、计算机辅助设计 (10) 3.1 被控对象仿真 (10) 3.1.1被控对象开环Simulink模型图 (10) 3.1.2 被控对象开环Bode图 (11) 3.2 校正后的系统仿真 (11) 3.2.1校正后的开环Simulink模型图 (11) 3.2.2校正后的开环Bode图 (12) 3.3 对校正后闭环系统仿真 (12) 3.3.1 校正后的闭环Simulink模型图 (12) 3.3.2 单位阶跃响应仿真曲线 (13) 3.3.3 系统的进一步优化 (13) 4、校正装置电路图 (14) 4.1反馈校正环节实现电路 (14) 4.2积分环节和超前校正环节实现电路 (15) 5、设计总结 (16) 5.1 设计结论 (16) 5.2 设计方法 (17) 6、心得体会 (17)

自动控制原理课程设计报告

成绩: 自动控制原理 课程设计报告 学生姓名:黄国盛 班级:工化144 学号:201421714406 指导老师:刘芹 设计时间:2016.11.28-2016.12.2

目录 1.设计任务与要求 (1) 2.设计方法及步骤 (1) 2.1系统的开环增益 (1) 2.2校正前的系统 (1) 2.2.1校正前系统的Bode图和阶跃响应曲线 (1) 2.2.2MATLAB程序 (2) 3.3校正方案选择和设计 (3) 3.3.1校正方案选择及结构图 (3) 3.3.2校正装置参数计算 (3) 3.3.3MATLAB程序 (4) 3.4校正后的系统 (4) 3.4.1校正后系统的Bode图和阶跃响应曲线 (4) 3.4.2MATLAB程序 (6) 3.5系统模拟电路图 (6) 3.5.1未校正系统模拟电路图 (6) 3.5.2校正后系统模拟电路图 (7) 3.5.3校正前、后系统阶跃响应曲线 (8) 4.课程设计小结和心得 (9) 5.参考文献 (10)

1.设计任务与要求 题目2:已知单位负反馈系统被控制对象的开环传递函数 ()() 00.51K G s s s =+用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计。 任务:用串联校正的频率域方法对系统进行串联校正设计,使系统满足如下动态及静态性能 指标: (1)在单位斜坡信号作用下,系统的稳态误差0.05ss e rad <; (2)系统校正后,相位裕量45γ> 。 (3)截止频率6/c rad s ω>。 2.设计方法及步骤 2.1系统的开环增益 由稳态误差要求得:20≥K ,取20=K ;得s G 1s 5.0201)s(0.5s 20)s (20+=+=2.2校正前的系统 2.2.1校正前系统的Bode 图和阶跃响应曲线 图2.2.1-1校正前系统的Bode 图

自控课设

学号11390237 天津城建大学 自动控制原理A课程 设计说明书 串联校正装置的设计 起止日期:2013 年12 月30 日至2014 年1 月3 日 学生姓名太贻炜 班级2011级电气3班 成绩 指导教师(签字) 控制与机械工程学院 2014年1 月3 日

天津城建大学 课程设计任务书 2013 —2014 学年第 1 学期 控制与机械工程 学院 电气工程及其自动化专业 电气2011级 3班 课程设计名称: 自动控制原理A 课程设计 设计题目: 串联校正装置的设计 完成期限:自 2013 年12 月 30 日至 2014 年 1 月 3 日共 1 周 设计依据、要求及主要内容: 设单位反馈系统的开环传递函数为: G s K s s s ()()(.) = ++10251 要求校正后系统的静态速度误差系数Kv ≥5(rad/s),截止频率ωc ≥2(rad/s),相角裕度γ ≥45°,试设计串联校正装置。 基本要求: 1、对原系统进行分析,绘制原系统的单位阶跃响应曲线, 2、绘制原系统的Bode 图,确定原系统的幅值裕度和相角裕度。 3、绘制原系统的Nyquist 曲线。 3、绘制原系统的根轨迹。 5、设计校正装置,绘制校正装置的Bode 图。 6、绘制校正后系统的Bode 图、确定校正后系统的幅值裕度和相角裕度。 7、绘制校正后系统的单位阶跃响应曲线。 8、绘制校正后系统的Nyquist 曲线。 9、绘制校正后系统的根轨迹。 指导教师(签字): 系主任(签字): 批准日期:2013年12月8日

目录 一、绪论 (1) 二、原系统分析 (2) 2.1原系统的单位阶跃响应曲线 (2) 2.2原系统的Bode图 (2) 2.3原系统的Nyquist曲线 (3) 2.4原系统的根轨迹 (4) 三、校正装置设计 (5) 3.1 校正方案的确定 (5) 3.3 校正装置的Bode图 (6) 四、校正后系统的分析 (7) 4.1校正后系统的单位阶跃响应曲线 (7) 4.2 校正后系统的Bode图 (8) 4.3 校正后系统的Nyquist曲线 (9) 4.4 校正后系统的根轨迹 (9) 4.5校正后系统的Simulink仿真框图 (10) 五、总结 (11)

PLC课程设计完整版

一、课程设计目的和任务 设计目的 PLC课程设计A教学的主要任务是在学生修完《可编程序控制器 A》理论课程后,进行的实践教学。通过课程设计既能验证所学的基本理论知识,同时也可以培养学生的基本操作技能与设计能力,使课堂上所学理论知识得以在实践中运用,做到“学以致用”的教学目标。主要做到以下几点: 1)掌握可编程序控制器在本专业上具体应用的设计过程和实现方法; 2)加深对可编程序控制器原理、应用、编程的进一步理解; 3)结合对有关顺序控制系统和保护控制系统的可编程序控制器的实现过程加深对 PLC控制系统的理解与掌握; 4)拓展可编程序控制器及其在相关行业中应用的相关知识。 设计任务 本次设计的主要任务是在研究喷雾干燥塔系统的工艺流程的基础上,基于 M340 PLC 对喷雾干燥塔控制系统硬件设计,编写喷雾干燥塔控制系统下位机软件,并对控制系统进行调试。本课程设计为后续实践课程《计算机控制系统课程设计》的下位机部分,并与《计算机控制系统课程设计》的上位机程序设计组成一套完整的计算机控制系统实践环节体系。 二、控制对象喷雾干燥塔的分析 喷雾干燥塔背景描述 喷雾干燥塔将液态的料浆经喷枪雾化后喷入干燥塔内,干燥塔利用燃料燃烧的能量将鼓风机送入的空气进行加热;热空气在干燥塔内将雾化的料浆干燥为超细颗粒粉态成品。粉状成品在塔内利用旋风分离原理从热空气中分离出来,有塔的底部翻版阀定期排入收集袋中的合格原料。热空气则通过布袋除尘器除尘后排除。喷雾干燥塔控制系统主要由燃烧、干燥、投料、除尘等几个主要部分组成。主要用于把液态原料制备成固体粉末原料的设备。它被广泛得使用于化工、食品、陶瓷等诸多行业,作为原料或成品加工的设备,该设备一般都作为一套相对独立的系统进行成套供应。 喷雾干燥塔工艺流程简介

自动控制原理课程设计报告

自控课程设计 课程设计(论文) 设计(论文)题目 单位反馈系统中传递函数的研究 学院名称 Z Z Z Z 学院 专业名称 Z Z Z Z Z 学生姓名 Z Z Z 学生学号 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 任课教师 Z Z Z Z Z 设计(论文)成绩 单位反馈系统中传递函数的研究 一、设计题目 设单位反馈系统被控对象的传递函数为 ) 2)(1()(00++=s s s K s G (ksm7) 1、画出未校正系统的根轨迹图,分析系统是否稳定。 2、对系统进行串联校正,要求校正后的系统满足指标: (1)在单位斜坡信号输入下,系统的速度误差系数=10。 (2)相角稳定裕度γ>45o , 幅值稳定裕度H>12。 (3)系统对阶跃响应的超调量Mp <25%,系统的调节时间Ts<15s

3、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。 4、给出校正装置的传递函数。计算校正后系统的截止频率Wc和穿频率Wx。 5、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 6、在SIMULINK中建立系统的仿真模型,在前向通道中分别接入饱和非线性环节和回环非线性环节,观察分析非线性环节对系统性能的影响。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 二、设计方法 1、未校正系统的根轨迹图分析 根轨迹简称根迹,它是开环系统某一参数从0变为无穷时,闭环系统特征方程式的根在s平面上变化的轨迹。 1)、确定根轨迹起点和终点。 根轨迹起于开环极点,终于开环零点;本题中无零点,极点为:0、-1、-2 。故起于0、-1、-2,终于无穷处。 2)、确定分支数。 根轨迹分支数与开环有限零点数m和有限极点数n中大者相等,连续并且对称于实轴;本题中分支数为3条。 3)、确定根轨迹渐近线。 渐近线与实轴夹角为,交点为:。且: k=0,1,2······n-m-1; ; 则:、、;。 4)、确定根轨迹在实轴上的分布。 在(-1,0)、(,)区域内,右边开环实数零极点个数之和为奇数,该区域必是根轨迹;在(-2.-1)区域内,右边开环实数零极点个数之和为偶数,该区域不是根轨迹。 5)、确定根轨迹分离点与分离角。 分离点坐标d是以下方程的解:

自动控制原理课程设计报告

自控课程设计课程设计(论文) 设计(论文)题目单位反馈系统中传递函数的研究 学院名称Z Z Z Z学院 专业名称Z Z Z Z Z 学生姓名Z Z Z 学生学号Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z 任课教师Z Z Z Z Z 设计(论文)成绩

单位反馈系统中传递函数的研究 一、设计题目 设单位反馈系统被控对象的传递函数为 ) 2)(1()(0 0++= s s s K s G (ksm7) 1、画出未校正系统的根轨迹图,分析系统是否稳定。 2、对系统进行串联校正,要求校正后的系统满足指标: (1)在单位斜坡信号输入下,系统的速度误差系数=10。 (2)相角稳定裕度γ>45o , 幅值稳定裕度H>12。 (3)系统对阶跃响应的超调量Mp <25%,系统的调节时间Ts<15s 3、分别画出校正前,校正后和校正装置的幅频特性图。 4、给出校正装置的传递函数。计算校正后系统的截止频率Wc 和穿频率Wx 。 5、分别画出系统校正前、后的开环系统的奈奎斯特图,并进行分析。 6、在SIMULINK 中建立系统的仿真模型,在前向通道中分别接入饱和非线性环节和回环非线性环节,观察分析非线性环节对系统性能的影响。 7、应用所学的知识分析校正器对系统性能的影响(自由发挥)。 二、设计方法 1、未校正系统的根轨迹图分析 根轨迹简称根迹,它是开环系统某一参数从0变为无穷时,闭环系统特征方程式的根在s 平面上变化的轨迹。 1)、确定根轨迹起点和终点。 根轨迹起于开环极点,终于开环零点;本题中无零点,极点为:0、-1、-2 。故起于0、-1、-2,终于无穷处。 2)、确定分支数。 根轨迹分支数与开环有限零点数m 和有限极点数n 中大者相等,连续并且对称于实轴;本题中分支数为3条。

春自动控制统课设题目

自动控制系统课程设计题目 题目1: 已知一光源自动跟踪系统,利用帆板上一对光敏元件检测光能,当帆板偏离光源时,光敏元件产生电压差并通过放大后驱动电机转动,使太阳能帆板对准光源,如图示,其中,电机电枢总电阻Ra=1.75欧,总电感La=2.83mH ,电机转子旋转产生的电动势Uv=Kv*W ,Kv=0.093,w 为转子角速度;电动机产生的电磁力矩为T=Kt*I ,Kt=0.09;电动机及负载的转动惯量J=30e-6;阻力矩为TL=B*w ,其中B=0.005。 要示: 1) 分析系统工作过程,建立数学模型,并画出结构图。 所用公式:dt dw J T T L e =- dt dI L IR U U a v +=- 其中,输入信号为电压U ,输出信号为角频率w 2) 系统跟踪阶跃响应的时间为0.5秒,超调量为小于5%,设计校正系统 题目2: 下面为单闭环直流调速系统原理图

其中,A 为放大器,GT 为触发装置,UPE 为晶闸管三相桥式整流装置,M 为被控的直流电动机,TG 为测速发电机,Un*为给定电压信号,Un 为反馈信号,Uc 为控制信号,Ud 为电动机电枢电压,Id 为电枢电流,n 为电动机转速。 已知,放大器A 的放大倍数是Ka=21,GT 和UPE 总的传递函数为1 0167.044 )(1+= s s G ,电 动机的传递函数为1 075.0001275.019 .5)(22++= s s s G ,反馈环节可看做一个比例环节,比例 系数为Ktg=0.02。 要求:设计调节器,使得系统稳定,并有足够好的动态性能,超调量小于20%,调节时间小于1s 。 题目3: 磁盘驱动器必须保证磁头的精确位置,并减小参数变化和外部振动对磁头定位造成的影响。作用于磁盘驱动器的扰动包括物理振动、磁盘转轴轴承的磨损和摆动,以及元器件老化引起的参数变化等。下图为磁盘驱动器示意图和磁头控制系统框图: 已知被控制对象(电机和驱动臂)的传递函数为) 1000)(20(5000 )(++= s s s s G ,传感器传递 函数H(s)=1。要求:设计控制器Gc (s ),使系统稳定,并满足调节时间小于0.5s ,超调量小于10%。

哈工大自动控制原理课程设计

课程名称:自动控制原理 设计题目:控制系统的设计和仿真 院系:航天学院控制科学与工程系班级: 设计者: 学号: 指导教师: 设计时间:2013.2.25---2013.3.10 哈尔滨工业大学

一、设计题目与题目分析 1.设计题目 1)已知控制系统固有传递函数如下: 2)系统性能指标要求: (1)超调量; (2)响应时间; (3)稳态误差; (4)最大速度; 2.题目分析 根据系统固有传递函数和系统性能指标要求,确定设计思路如下:首先完成使对系统无静差度和放大倍数的设计,稳态误差满足性能指标要求;再根据Bode 图设计串联校正环节,限制系统的相角裕度和剪切频率,最终使系统对阶跃响应的超调量和调整时间符合性能指标要求。 二、人工设计 1.稳态误差设计 根据系统固有传递函数,系统的无静差度符合要求,且系统放大倍数应符合如下要求: 得到: 在设计中,为方便计算并留有余量,取,并代入系统固有传递函数。 2.串联校正环节设计 绘制系统固有传递函数部分的Bode图,见附录。根据性能指标第12条中对超调量和响应时间的规定,根据经验公式: 计算得到对系统相角裕度和剪切频率的要求:

根据系统固有传递函数,求出系统的相角裕度和剪切频率: 由于固有相角裕度过小而剪切频率远远大于性能指标要求,可先选用串联迟后校正: 取相角裕度,根据原有Bode图计算得到,并选取由此确定串联迟后校正环节为: 加入迟后校正后,再绘制Bode图(见附录),得到: 此时,剪切频率和相角裕度都比要求之偏小,应用串联超前校正: 取,根据Bode图得到,,由此确定串联超前校正环节为: 加入串联迟后—超前校正后得到系统新的Bode图(见附录),并根据Bode 图,得到控制系统新的相角裕度和剪切频率为; 知系统已经符合性能指标要求,并进行验算得到系统地超调量和响应时间为: 经过验算,知控制系统经过串联迟后—超前校正后,已经符合性能指标要求。 三、计算机辅助设计 控制系统固有部分的Simulink仿真框图如图1 图1

(完整版)自动控制原理课后习题及答案

第一章 绪论 1-1 试比较开环控制系统和闭环控制系统的优缺点. 解答:1开环系统 (1) 优点:结构简单,成本低,工作稳定。用于系统输入信号及扰动作用能预先知道时,可得到满意的效果。 (2) 缺点:不能自动调节被控量的偏差。因此系统元器件参数变化,外来未知扰动存在时,控制精度差。 2 闭环系统 ⑴优点:不管由于干扰或由于系统本身结构参数变化所引起的被控量 偏离给定值,都会产生控制作用去清除此偏差,所以控制精度较高。它是一种按偏差调节的控制系统。在实际中应用广泛。 ⑵缺点:主要缺点是被控量可能出现波动,严重时系统无法工作。 1-2 什么叫反馈?为什么闭环控制系统常采用负反馈?试举例说 明之。 解答:将系统输出信号引回输入端并对系统产生控制作用的控制方式叫反馈。 闭环控制系统常采用负反馈。由1-1中的描述的闭环系统的优点所证明。例如,一个温度控制系统通过热电阻(或热电偶)检测出当前炉子的温度,再与温度值相比较,去控制加热系统,以达到设定值。 1-3 试判断下列微分方程所描述的系统属于何种类型(线性,非 线性,定常,时变)? (1)22 ()()() 234()56()d y t dy t du t y t u t dt dt dt ++=+ (2)()2()y t u t =+ (3)()()2()4()dy t du t t y t u t dt dt +=+ (4)() 2()()sin dy t y t u t t dt ω+= (5)22 ()() ()2()3()d y t dy t y t y t u t dt dt ++= (6)2() ()2() dy t y t u t dt +=

哈工大自控课设

Harbin Institute of Technology 自动控制原理 课程设计 课程名称:自动控制原理 设计题目:变焦控制系统的设计与仿真院系:航天学院 班级: 设计者: 学号: 指导教师:金晶林玉荣 设计时间:2014年3月2日

*注:此任务书由课程设计指导教师填

目录 1.人工设计 (4) 1.1固有环节的分析 (4) 1.2性能指标的计算 (5) 2.校正环节的设计 (6) 2.1校正环节的分析 (6) 2.2串联迟后环节的设计 (8) 2.3串联超前环节的设计 (9) 3.计算机辅助设计 (11) 3.1固有环节的仿真 (11) 3.2串联迟后校正的仿真 (13) 3.3串联超前环节的仿真 (14) 3.4系统的单位阶跃响应仿真 (15) 3.5系统的斜坡信号响应仿真 (16) 4校正环节的电路实现 (19) 4.1校正环节的传递函数 (19) 4.2确定各环节电路参数 (19) 4.3绘制电路图 (20) 5设计总结 (21) 6心得体会 (22)

1. 人工设计 1.1固有环节的分析 该系统的物理背景为一个变焦系统。固有环节的传递函数为: 02 0.0025 ()0.05G s s s = + 这是一个二阶的且开环增益特别小的传递函数,作其开环渐进幅频特性曲线,如图1所示。 10 10 10 10 10 10 10 10 10 固有环节的开环幅频渐进曲线 L (d B ) w (rad/s) 图 1 固有环节的开环渐进幅频特性曲线 通过作图得出固有环节的剪切频率为:0.0022/rad s ω=,相角裕度 18090arctan(0.050.0022)89.99γ=?-?-?=?。可以得出该系统是稳定的,但显然 不满足性能指标的要求。

高阶系统的零、极点分析 自控课设

课程设计任务书 学生姓名: 专业班级: 指导教师: 工作单位:自动化学院 题 目: 高阶系统的零、极点分析 初始条件:设单位系统的开环传递函数为 2 (),()(48)p K s b G s D s s s s s a += =+++ 要求完成的主要任务: (包括课程设计工作量及其技术要求,以及说明书撰写 等具体要求) 1、 当系统开环传递函数为()p G s 时,绘制根轨迹并用Matlab 求取当K=15单 位阶跃响应、单位斜坡响应,并求取动态和稳态性能指标。 2、 当系统开环传递函数为()()p G s D s ,a=0.1,b=0.11时,绘制根轨迹并用 Matlab 求取当K=15单位阶跃响应、单位斜坡响应,并求取动态和稳态性 能指标。 3、 当系统开环传递函数为()()p G s D s ,a =b=20时,绘制根轨迹并用Matlab 求取K=15单位阶跃响应、单位斜坡响应,并求取动态和稳态性能指标。 4、 比较上述三种情况的仿真结果,分析原因,说明偶极子对系统的影响。 时间安排: 指导教师签名: 年 月 日

系主任(或责任教师)签名:年月日

目录 摘要................................................................ I 1 线性高阶系统的零极点分析简介 (2) 2 线性高阶系统的数学模型 (3) 3 高阶系统零极点分布对系统性能影响分析 (4) 3.1系统开环传递函数为 () p G s 的根轨迹 (4) 3.1.1系统开环传递函数为 () p G s ,单位阶跃输入时的根轨迹 (5) 3.1.2系统开环传递函数为 () p G s ,单位斜坡输入时的根轨迹 (6) 3.1.3动态性能、稳态性能分析 (7) 3.1.4参考程序法 (8) 3.2系统开环传递函数为 ()() p G s D s (a=0.1,b=0.11)的根轨迹 (9) 3.2.1系统开环传递函数为 ()() p G s D s ,单位阶跃输入时的根轨迹 (9) 3.2.2系统开环传递函数为 ()() p G s D s ,单位斜坡输入时的根轨迹 (10) 3.2.3动态性能、稳态性能分析 (11) 3.3系统开环传递函数为 ()() p G s D s (a=b=20)的根轨迹 (12) 3.3.1系统开环传递函数为 ()() p G s D s ,单位阶跃输入时的根轨迹 (13) 3.3.2系统开环传递函数为 ()() p G s D s ,单位斜坡输入时的根轨迹 (13) 3.3.3动态性能、稳态性能分析 (14) 4 分析比较 (16) 4.1三种仿真结果的比较: (16) 4.2高阶系统偶极子对系统性能的影响 (16) 4.3 综合分析 (18) 5 心得体会 (19) 参考文献 (20)