尖端放电现象解释

尖端放电(point discharge):尖端放电是在强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。属于一种电晕放电。

导体尖端的电荷特别密集,尖端附近的电场特别强,就会发生尖端放电强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象称为尖端放电,他属于一种电晕放电。原理是物体尖锐处曲率大,电力线密集,因而电势梯度大,致使其附近部分气体被击穿而发生放电。如果物体尖端在暗处或放电特别强烈,这时往往可以看到它周围有浅蓝色的光晕 .

尖端放电的形式主要有电晕放电和火花放电两种。在导体带电量较小而尖端又较尖时,尖端放电多为电晕型放电。这种放电只在尖端附近局部区域内进行,使这部分区域的空气电离,并伴有微弱的荧光和嘶嘶声。因放电能量较小,这种放电一般不会成为易燃易爆物品的引火源,但可引起其它危害。在导体带电量较大电位较高时,尖端放电多为火花型放电。这种放电伴有强烈的发光和破坏声响,其电离区域由尖端扩展至接地体(或放电体),在两者之间形成放电通道。由于这种放电的能量较大,所以其引燃引爆及引起人体电击的危险性较大。

尖端放电的发生还与周围环境情况有关。环境温度越高越容易放电。因为温度越高,电子和离子的动能越大,就更容易发生电离。另外,环境湿度越低越容易放电。围为湿度高时空气中水分子增多,电子与水分子碰撞机会增多,碰后形成活动能力很差的负离子,使碰撞能量减弱。再者,气压越低越容易放电。因为气压越低气体分子间距越大,电子或离子的平均自由程越大,加速时间越长,动能越大,更容易发生碰撞电离。

我们知道在静电学中,导体带电时,导体表面突出和尖锐的地方,电荷分布比较密集,使其附近形成很强的电场。导体尖端附近空气中残留的正负离子在强电场的作用下发生剧烈的运动,并与空气中的气体分子碰撞,将空气分子电离成许多新的正负离子,那些与尖端带同种电荷的离子,受到排斥,远离尖端,形成“电风”。与尖端带异种电荷的离子受到吸引,奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷,这就是尖端放电。利用尖端放电现象,我们可以完成几个有趣的实验。

(1)可以这样使水带电

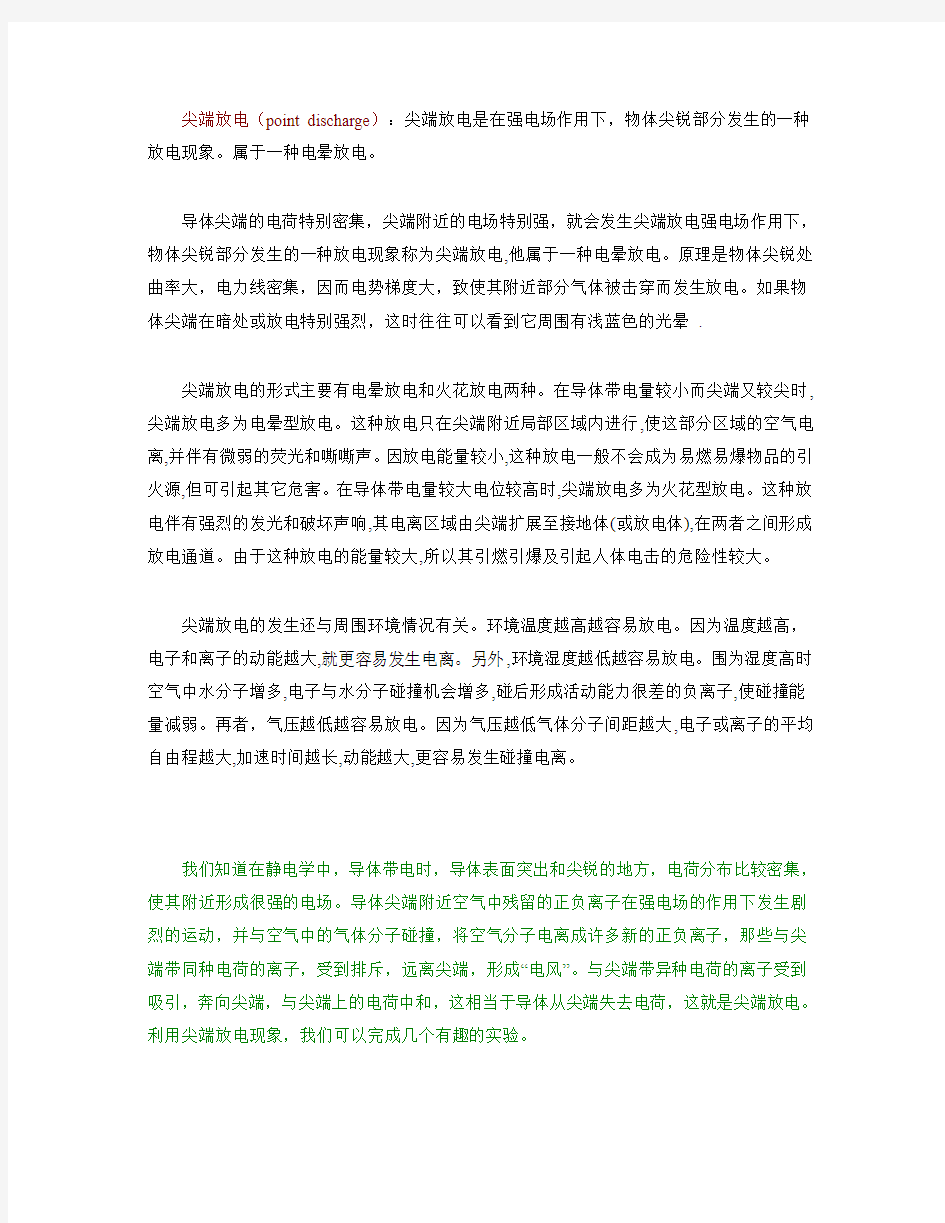

实验装置如图1所示,将缝衣针固定在有机玻璃棒上,玻璃棒用夹子固定在铁架台上,针下方放一只盛满清水的塑料盆,塑料盆放在绝缘板上针尖端距水面约5cm~10cm,用导线将针与感应起电机的一极相连,再将一根导线一端与验电器相连,另一端裸露部分插入水中。转动起电机,由于针的尖端放电,使水带上同种电荷,验电器箔片逐渐张开。

(2)模拟静电除尘

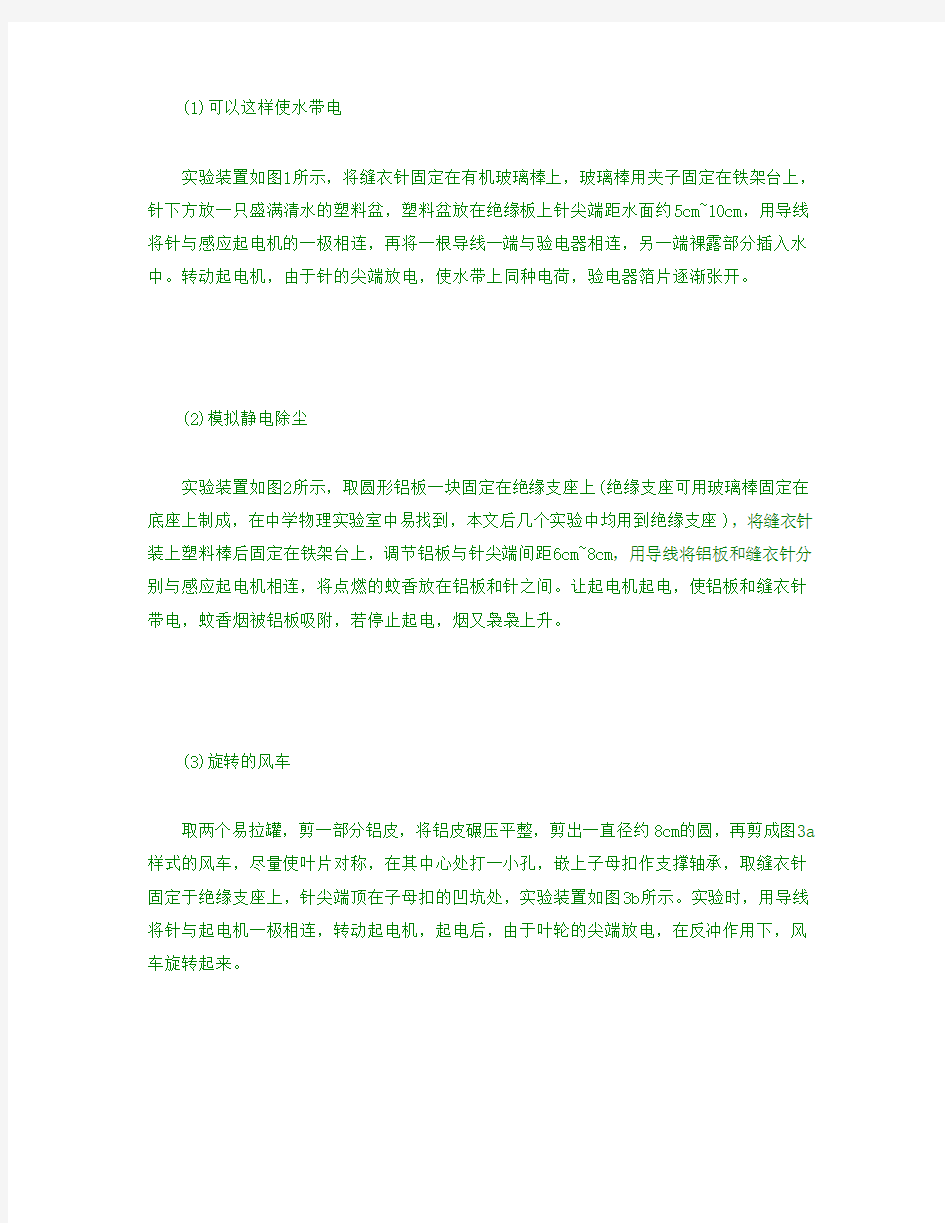

实验装置如图2所示,取圆形铝板一块固定在绝缘支座上(绝缘支座可用玻璃棒固定在底座上制成,在中学物理实验室中易找到,本文后几个实验中均用到绝缘支座),将缝衣针装上塑料棒后固定在铁架台上,调节铝板与针尖端间距6cm~8cm,用导线将铝板和缝衣针分别与感应起电机相连,将点燃的蚊香放在铝板和针之间。让起电机起电,使铝板和缝衣针带电,蚊香烟被铝板吸附,若停止起电,烟又袅袅上升。

(3)旋转的风车

取两个易拉罐,剪一部分铝皮,将铝皮碾压平整,剪出一直径约8cm的圆,再剪成图3a 样式的风车,尽量使叶片对称,在其中心处打一小孔,嵌上子母扣作支撑轴承,取缝衣针固定于绝缘支座上,针尖端顶在子母扣的凹坑处,实验装置如图3b所示。实验时,用导线将针与起电机一极相连,转动起电机,起电后,由于叶轮的尖端放电,在反冲作用下,风车旋转起来。

(4)电风驱动的纸杯

取一个一次性的薄纸杯,在杯底中心处打一小孔,嵌上子母扣作支撑轴承。取自行车辐条一根,一端挫尖,另一端固定于小木块上,尖端顶在子母扣的凹坑里,再取两片大些的易拉罐铝皮,碾压平整,分别剪成长约10cm,宽约4cm的长方形,而后剪成排针状,将两个排针用塑料夹固定在绝缘支座上,整个实验装置如图4所示。排针尖距纸杯约1cm,两个排针的尖端指向纸杯的切线方向,实验时,用两根导线分别将两排针与起电机相连,不断摇动起电机。由于排针的尖端放电,形成两股电风从两侧吹向纸杯,纸杯旋转起来。本实验在较干燥的天气里进行,容易成功。

(5)点不着的酒精棉

如图5所示,将两个装有绝缘柄的圆形薄铝板(可用易拉罐皮制作)用夹子一上一下固定在绝缘支座上,板面平行,间距约4cm。将玻璃棒固定在支座上,用导线把两板分别与起电机两极相连。实验时,取一块浸了酒精的脱脂棉球,放在下板上,不断摇动起电机,棉球与上板间出现啪啪的放电声,片刻,酒精棉将被电火花点燃。上述实验中,若将比棉球稍高的针状金属物(如图钉)放在下面金属板上,摇动起电机,同样的酒精棉无法点燃,此实验也可用来说明避雷针的原理。

参考文献

1.韩长明,孟昭辉.科技创作.吉林:吉林教育出版社,2000

2.方鸿鸣,刘贵兴.创造性物理实验.上海:上海科学普及出版社,1999

昼夜交替现象教学设计

《昼夜交替现象》教学设计 宁夏银川市兴庆区第二小学 吴素霞 2014年9月

《昼夜交替现象》教学设计 一、教学目标: 科学概念: 1.认识地球是不透明、不发光的球体,在阳光照射下会产生昼夜交替现象。 2.知道昼夜交替现象有多种可能的解释。 3.初步理解昼夜交替现象与地球和太阳的相对圆周运动有关。 二、过程与方法: 1.能提出地球产生昼夜现象的多种假说,并进行验证。 2.做好模拟实验和运用实验收集证据。 3.根据实验的情况修正自己的解释。 三、情感、态度和价值观: 1.认识到积极参与讨论,并发表有根据的解释是重要的。 2.认识到同一现象,可能有多种不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。 四、教学重点: 提出昼夜交替现象的不同假说,并通过模拟实验进行验证。 五、教学难点: 通过模拟实验,能发现和概括太阳和地球的相对圆周运动是产生昼夜交替现象的原因。 六、教学准备: 多媒体课件、昼夜交替现象动画演示、昼夜交替解释的视频、手

电筒、地球仪、模拟实验记录单。 教学过程: 一、导入新课 今天我们来学习《昼夜交替现象》的知识。 1、请你们打开课本72页,读1、2自然段。 这些就是本节课要学习的知识。 2、出示太空中拍摄的地球照片,提问:你们看到了什么? 3、出示鸟巢昼、夜不同的照片,提问:这是什么? 你们看到了哪些不同的时间现象? 白天用一个字表示叫什么?晚上呢? 昼过去是什么?夜过去呢?昼过去又是什么?现实生活中是这样的吗?昼夜会不停地交替出现,我们把这种现象叫做什么? 教师板书课题:昼夜交替现象 二、探究活动 1、提问:为什么地球上的昼夜现象会交替出现呢? 你能提出哪些昼夜交替的假说呢?把你的想法在小组里交流交流。 2、谁来汇报你的假说? (1)地球不动,太阳围着地球转。(2)太阳不动,地球围着太阳转。(3)地球自转。(4)地球围着太阳转,同时地球自转。 教师出示4条假说。 3、哪一种假说观点是正确的? 我们怎样知道哪一种假说观点是正确的?用什么方法验证呢?

尖端放电

火焰为何不偏向尖端? 刘毅平(江苏省苏州实验中学江苏215011) 关键词:电风尖端放电 摘要:中学物理中有一个有趣的尖端放电实验,即:利用“电风”将蜡烛的火焰吹向一边,本文作一解释。 我们知道在静电学中,导体带电时,导体表面突出和尖锐的地方,电荷分布比较密集,使其附近形成很强的电场。导体尖端附近空气中残留的正负离子在强电场的作用下发生剧烈的运动,并与空气中的气体分子碰撞,将空气分子电离成许多新的正负离子,那些与尖端带同种电荷的离子,受到排斥,远离尖端,形成“电风”。与尖端带异种电荷的离子受到吸引,奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷,这就是尖端放电。利用尖端放电现象,我们可以做尖端放电吹蜡烛的实验。 对这一实验的一般解释是:跟尖端带同种电荷的离子受到排斥而飞向远方,吹动火焰朝背离尖端的方向偏移。结果,学生就产生疑问:那为什么不说异种离子受到吸引飞向尖端,将火焰朝尖端方向吹呢?吹动火焰的到底是电子,还是从空气中电离出来的离子?如果尖端是带负电的话,那从尖端跑出来电子可以理解,但如果尖端带的是正电,那么还会有电子跑出来吗? 可见,以上解释并不充分,也难以让人满意。本人以为,在尖端放电现象中,的确存在正、负两种离子朝相反方向运动,吹动蜡烛火焰的主要是与尖端上带同种电荷的离子。问题是与尖端上带异种电荷的离子的确在向尖端飞去呀!难道它对蜡烛火焰没有影响?其实,两种离子对火焰都有影响,只不过与尖端带同种电荷的离子起主导作用罢了。原因是,在尖端放电现象中,尖端的电场最强,与尖端带同种电荷的离子在强电场的作用下,加速飞向蜡烛火焰,形成的“电风”强;而与尖端带异种电荷的离子由于离尖端较远,受到尖端电场的作用较弱,故形成的反向“电风”较弱,所以,蜡烛火焰才被吹响远离尖端的方向! 本人以实验证实了以上观点:我用J1206—1型电子感应圈做此实验,直接用感应圈上的尖针对着蜡烛火焰。一次使尖针带正电荷,蜡烛火焰被吹向背离尖端方向,说明火焰主要是受到正离子的作用;另一次是使尖针带负电,蜡烛火焰仍然被吹向背离尖端方向,说明火焰主要是受到负离子(电子)的作用;可见,火焰被吹响远离尖端的方向是同时受两种离子共同作用的结果! Email:syzxlyp@https://www.360docs.net/doc/b71253061.html,

五年级科学下册 昼夜交替现象5教案 教科版

第四单元地球的运动 1.昼夜交替现象 一、教学分析 (一)教学内容分析 本课教学设计是根据教科版教材五年级下册第四单元地球的运动第1、2两课改编。地球的运动是很复杂的,除了公转和自转以外,还有其他许多运动,例如,和太阳系一起参与银河系的运动。严格地说,地球的运动是多种运动的复合。即便是公转,也不是简单地绕太阳作椭圆运动。由于本单元是针对小学五年级学生的,因此只研究与人类关系最密切的两种运动:自转与公转。 本单元要让学生重演人类对地球运动的探究过程。基于可观察到的现象和事实,运用相对运动、参照物、模拟再现等原理和方法进行推理、论证,最终认识地球是如何运动的。在这一过程中,需要学生多角度地、持续地收集地球运动的证据,如:资料、理论、模拟实验的结果等,需要对证据进行批判性的逻辑加工,还需要具有一定的空间想象力。这些都对学生的探究能力提出了一个较全面的挑战。 (二)教学对象分析 我校是如皋市如城中心小学,五年级的学生,已具有一定的探究能力。通过电视或书籍,大多数都已经知道地球在自转并且围绕太阳公转这一科学事实。但如果让学生说出自转或公转的证据,那就太少了。深入地了解学生有关地球运动的前概念,会发现一些真实、朴素但错误的观点:1.太阳沉到地下去了,黑夜就来临了。南北半球的昼夜相反(不知地球在自转和公转中的姿态)。2.昼夜现象与月球有关,因为天黑了月亮就出现。(简单地把两个现象相联)3.地球自转的方向可能是从西向东(不知道该如何确认自转方向)。4.地球可能是在运动,但我们感觉不到(不知如何寻找参照物)。 5.四季的形成跟地球离太阳的远近有关,离太阳近时是夏季,离太阳远时是冬季……学生的诸多认识,和早期人类对地球及其运动的认识十分相似。 (三)教学环境分析 因为本课是教学有关宇宙方面的知识,需要进行一些探究活动,所以选择在科学实验室进行教学,并配上多媒体教学设施。 二、教学目标 1.形成的科学概念 ①昼夜交替现象有多种可能的解释。 ②“日心说”和“地心说”中有关地球及其运动的观点都可以解释昼夜交替现象。 ③地球自转的方向与天体的东升西落相反,即逆时针或自西向东。 2.过程与方法

中国古代对电现象的认识

中国古代对电现象的认识 我国古代对电的认识,是从雷电及摩擦起电现象开始的。早在3000多年前的殷商时期,甲骨文中就有 了“雷”及“电”的形声字。西周初期,在青铜器上就已经出现加雨字偏旁的“電”字。 王充在《论衡·雷虚篇》中写道:“云雨至则雷电击”,明确地提出云与雷电之间的关系。在其后的古代典籍中,关于雷电及其灾害的记述十分丰富,其中尤以明代张居正(1525~1582)关于球形闪电的记载最为精彩,他在细致入微的观察的基础上,详细地记述了闪电火球大小、形状、颜色、出现的时间等,留下了可靠而宝贵的文字资料。 在细致观察的同时,人们也在探讨雷电的成因。《淮南子·坠形训》认为,“阴阳相薄为雷,激扬为电”,即雷电是阴阳两气对立的产物。王充也持类似看法。明代刘基(1311~1375)说得更为明确:“雷者,天气之郁而激而发也。阳气困于阴,必迫,迫极而迸,迸而声为雷,光为电”。可见,当时己有人认识到雷电是同一自然现象的不同表现。 尖端放电也是一种常见的电现象。古代兵器多为长矛、剑、戟,而矛、戟锋刃尖利,常常可导致尖端放电发生,因这一现象多有记述。如《汉书·西域记》中就有“元始中(公元3年)……矛端生火”,晋代《搜神记》中也有相同记述:“戟锋皆有火光,遥望如悬烛”。避雷针是尖端放电的具体应用,我国古代地采用各种措施防雷。古塔的尖顶多涂金属膜或鎏金,高大建筑物的瓦饰制成动物形状且冲天装设,都起到了避雷作用。如武当山主峰峰顶矗立着一座金殿,至今已有500多年历史,虽高耸于峰巅却从没有受过雷击。金殿是一座全铜建筑,顶部设计十分精巧。除脊饰之外,曲率均不太大,这样的脊饰就起到了避雷针作用。每当雷雨时节,云层与金殿之间存在巨大电势差,通过脊饰放电产生电弧,电弧使空气急剧膨胀,电弧变形如硕大火球。其时雷声惊天动地,闪电激绕如金蛇狂舞,硕大火球在金殿顶部激跃翻滚,蔚为壮观。雷雨过后,金殿经过水与火的洗炼,变得更为金光灿灿。如此巧妙的避雷措施,令人叹为观止。 我国古人还通过仔细观察,准确地记述了雷电对不同物质的作用。《南齐书》中有对雷击的详细记述:“雷震会稽山阴恒山保林寺,刹上四破,电火烧塔下佛面,而窗户不异也”。

常见的几种放电现象

常见的几种放电现象 一、接地放电 地球是良好的导体,由于它特别大,所以能够接受大量电荷而不明显地改变地球的电势,这就如同从海洋中抽水或向海洋中放水,并不能明显改变海平面的高度一样。如果用导线将带电导体与地球相连,电荷将从带电体流向地球,直到导体带电特别少,可以认为它不再带电。生产中和生活实际中往往要避免电荷的积累,这时接地是一项有效措施。 二、尖端放电 通常情况下空气是不导电的,但是如果电场特别强,空气分子中的正负电荷受到方向相反的强电场力,有可能被“撕”开,这个现象叫做空气的电离。由于电离后的空气中有了可以自由移动的电荷,空气就可以导电了。空气电离后产生的负电荷就是电子,失去电子的原子带正电,叫做正离子。 由于同种电荷相互排斥,导体上的静电荷总是分布在表面上,而且一般说来分布是不均匀的,导体尖端的电荷特别密集,所以尖端附近空气中的电场特别强,使得空气中残存的少量离子加速运动。这些高速运动的离子撞击空气分子,使更多的分子电离。这时空气成为导体,于是产生了尖端放电现象。 三、火花放电 当高压带电体与导体靠得很近时,强大的电场会使它们之间的空气瞬间电离,电荷通过电离的空气形成电流。由于电流特别大,产生大量的热,使空气发声发光,产生电火花,这种放电现象叫火花放电。 火花放电在生活中常会遇到。干燥的冬天,身穿毛衣和化纤衣服,长时间走路之后,由于摩擦,身体上会积累静电荷,这时如果手指靠近金属物品,你会感到手上有针刺般的疼痛感,这就是火花放电引起的,如果事先拿一把钥匙,让钥匙的尖端靠近其他金属体,就会避免疼痛。在光线较暗的地方试一试,在钥匙尖

端靠近金属体的时候,,不但会听到响声,还会看到火花。在一些工厂或实验室里,存在大量易燃气体,工作人员要穿一种特制的鞋,这种鞋的导电性能很好,能够将电荷导入大地,避免电荷在人体上的积累,以免产生火花放电,引起火灾。

《昼夜交替现象》教学设计稿件优质课评比附记录单

《昼夜交替现象》教学设计 【教材分析】 《昼夜交替现象》一课是教科版五年级下册《地球的运动》单元第一课。本课旨在通过大胆猜测、科学探究让学生展示他们对昼夜交替现象的看法,为学生本单元后继探究学习做铺垫,而不是要求学生掌握形成昼夜交替的原因。教材设计了三个有层次的活动:一是学生自由发表他们对昼夜交替现象的假说;二是做昼夜交替现象的模拟实验;三是根据模拟现象提出有根据的多种可能的解释,并对这些解释进行分析。 教材列举了产生昼夜交替现象的四种假说,其目的是打开学生思路,引导学生从地球和太阳的相对运动,提出产生昼夜交替现象的多种解释,并通过模拟实验去验证,使学生明白昼夜交替现象有多种可能的解释,需要用更多的证据才能加以判断;昼夜现象与地球和太阳的相对圆周运动有关;认识到积极参与讨论,并发表有根据的解释是重要的;同时培养学生主动探究,积极合作的态度。 基于以上对教材内容的分析,确定本课教学重点是:大胆猜测,提出昼夜交替现象的假说,并通过模拟实验验证假说进行解释。 【学情分析】 通过课前调查、统计分析发现,少数学生虽然了解昼夜交替现象,知道“地球在自转并且围绕太阳公转”这一科学事实,但都是通过书籍、电视等渠道获取的,知识是以零碎的形式存在,没有完整、有序地建构,因此说学生对昼夜交替现象产生的真正原因是困惑不解的。 五年级的学生想象丰富,思维活跃,对周围世界产生强烈的好奇心和探究欲望,乐于动手操作。天生的好奇心是科学学习的起点,只要教师加以引导就能转化为强烈的求知欲望和学习行为。但五年级学生思维方式还处于形象思维向抽象逻辑思维过渡阶段,而昼夜交替现象产生原因是抽象的。抽象思维的展开是以具体形象为基础的,因此教学中教师应遵循学生认知特点,契合学生的思维发展水平,将宏观的物象直观化,不易观察的物体可视化,变难为易,使学生初步认识到日地之间的相对圆周运动形成了昼夜交替现象。 【教学目标】 1、科学概念

教科版科学五年级下册 第四单元《昼夜交替现象》教案1

《昼夜交替现象》教案 一、教学目标 科学概念 1、昼夜交替现象有多种可能的解释。 2、昼夜现象与地球和太阳的相对圆周运动有关。 过程与方法 1、提出地球产生昼夜现象的多种假说,并且进行验证。 2、做好模拟实验和运用实验收集的证据。 3、根据实验的情况修正自己的解释。 情感态度价值观 1、认识到积极参与讨论,并发表有根据的解释是重要的。 2、认识到同一现象,可能有多种不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。 3、培养主动探究,积极合作的态度。 二、教学重点提出昼夜交替的假说,通过模拟实验验证假设,并尝试解释。 三、教学难点解释地球产生昼夜交替的现象的原理。 四、教学准备地球仪、手电筒、小组记录表。 五、教学过程 (一)通过谈话,引出探究问题 1、课堂引人:播放白天和黑夜的照片。同学们,大屏幕上的两张照片分别是什么时候的?白天就是昼(板书昼),夜晚就是夜(板书夜)。白天那么亮,光线是从哪儿来的呢?(生:太阳)对了,地球本身不发光,靠吸收太阳光形成白天,没有太阳照到就成了黑夜。 2、在我们居住的地球上,太阳从东边升起,白天来到;晚上,太阳又从西边落下,黑夜降临。日复一日,年复一年,昼和夜就这样不停地交替出现(板书交替)这样一个交替过程,我们称为昼夜交替现象(板书现象) 3、那么为什么会出现昼夜交替现象呢?如果太阳与地球固定不动能产生昼夜吗? (二)猜想 1、师:究竟为什么会出现昼夜交替现象呢?我们今天来猜测一下太阳和地球怎样运动才会产生昼夜交替现象。学生汇报他们的猜测,教师板书。(小组讨论并填写记录单一,再汇报)

2、针对学生的假说,教师问:还有其他的可能性吗?我们又该如何判断这些假说是否正确呢? 3、教师可提示书中的四种假说,并问:在这种情况下,地球上会发生昼夜交替现象吗? (三)模拟实验。 1、为了证明这个问题,我们来做模拟实验。如何做模拟实验呢?需要选什么材料? 2、用地球仪代表地球,打开手电筒,用电筒的光表示太阳光,让“太阳光”照射在“地球”上。(解说照亮的部分叫昼,没被照到暗的地方叫夜) 课件出示实验提示要求小组操作: A 地球上贴有黄色小标签,请观察这个点有没有发生明暗交替现象。 B 注意分工合作,一个人拿着电筒,一个人拿地球仪,一人记录,其他同学认真看地球上照亮的部分。光线最好要保持水平,并且始终对着地球仪。 C 先验证组内相同的猜想,再分别研究各自不同的猜想。填写记录单。 (四)学生汇报 1、向大家汇报小组的研究结果。小组将自己画好的张贴在黑板上。 2、教师和学生一起分析: 这些昼夜交替现象的解释成立吗? 这些解释有什么相同的特点吗? 小结:只要太阳绕地球转或地球绕太阳转都会产生昼夜交替现象。在没有新的证据前,前面哪些有关昼夜交替现象的解释暂时是正确的? (五)、总结 通过大家的验证,认为好几种情况都可能使地球发生昼夜交替的现象。那么,地球产生昼夜交替的真正原因是什么呢?我们将在下节课继续研究。也请同学们回去查阅这方面的资料,看看科学家是怎样研究得出结论的,并把查到的资料带到课堂上来。

六年级上册科学教案- 2.6.昼夜交替 学案鄂教版

昼夜交替 【学习目标】 1.通过本课的学习,知道日月星辰的东升西落、昼夜交替等现象都是由地球的自转形成的。 2.经历对几种可能使地球产生昼夜现象的假设进行验证,培养从小像科学家那样进行模拟实验验证猜测的能力。 3.培养对天文现象的探究意识和能力。 4.培养尊重事实、实事求是、认真严谨的科学态度和合乎逻辑的推理能力。 【学习重难点】 知道日月星辰的东升西落、昼夜交替等现象都是由地球的自转形成的。 【学习过程】 (一)引入学习 1.观看视频太阳东升西落、昼夜交替等现象。 2.问:看到什么?有什么问题? _____________________________________________________________________________ (二)推测假设 为什么每天看到太阳东升西落,白天和夜晚会不断交替呢? _____________________________________________________________________________ (三)模拟实验 1.运用实验器材,明白其作用。 2.做模拟实验并记录所观察到的实验现象。 _____________________________________________________________________________ (四)阅读资料 阅读资料分析昼夜交替现象形成的原因。 _____________________________________________________________________________ (五)延伸 1.了解哥白尼的故事,并把自己的感受和受到的启发与同学交流。 2.了解更多有关天文方面的知识。 1

昼夜交替现象(研究课)

《昼夜交替现象》 研究课教案:杭州市文澜小学余化龙 (参考:刘洋. 《昼夜交替现象》[J].科学课,2015(1))【教材分析】 《昼夜交替现象》是一个传统的教学主题,无论是最初的《自然》教材,还《科学》教材中,都是重要的学习内容之一。《昼夜交替现象》从熟悉的昼夜现象开始研究地球的运动,主要是充分展显学生对昼夜现象的看法,试着从地球和太阳的相对运动关系入手,来解释昼夜现象。教材主要安排三个有层次的活动,一是昼夜交替的假说;二是昼夜交替现象的模拟实验;三是有多少种可能的解释。教材在设计上按照“假说—验证—解释”的结构来编写。【学生分析】 五年级的学生虽然通过电视或书籍等渠道,都已经知道地球在自转并且围绕太阳公转这一科学事实,但由于学生对昼夜交替现象的原有认知受到经验、情境、知觉特点等要素影响,学生对昼夜交替现象的解释有多种观点,学生个体群体的认知都包含着多种水平的混合。同时学生的逻辑推理能力较弱,对众多的事实无法分辨,将事实、证据、观点混为一谈。【教学目标】 科学概念: 认识地球是不透明球体,在阳光照射下会产生昼夜区别;知道昼夜交替现象有多种可能的解释;初步理解昼夜交替现象与地球和太阳的相对圆周运动有关。 过程与方法: 能积极提出地球产生昼夜现象的多种假说,并且进行验证;认真参与模拟实验和运用实验搜集证据;根据实验的情况修正自己的解释。 情感态度: 认识到同一种现象可能有不同的解释,需要更多证据加以判断;培养主动探究,积极合作的态度。 【重难点】 提出关于昼夜交替现象的不同解释,并通过模拟实验进行验证。 通过模拟实验和证据补充排除某些假说的可能性;能发现和概括太阳和地球的相对圆周运动是产生昼夜交替现象的原因。 【器材准备】

昼夜交替现象

1.昼夜交替现象 一、教材简析: 教科书从让学生让学生从熟悉的昼夜现象开始研究地球的运动,试着从地球和太阳的运动关系人手,来解释昼夜现象。学生的解释可能是多种多样的,但所有的解释都要求得到模拟实验的证据支持。通过实验,学生可能会发现更多的解释和解释的共同性:只要地球和太阳处于相对圆周运动都有可能产生昼夜现象。 第一部分:昼夜交替的假说 让学生对昼夜交替现象提出自己的观点。教师可以从中了解学生的初始想法,关注学生是否从地球和太阳运动的角度来提出昼夜现象的假说。 学生一开始可能只会提出地球自转形成昼夜现象的观点。教师可启发学生,还有没有其他的可能性? 教科书列举的四种情况都可能发生昼夜交替现象。这些举例日的是打开学生的思路,引导学生从地球和太阳的相对运动来解释昼夜。 第二部分:昼夜交替现象的模拟实验 模拟实验的作用在于检验假说。要求学生了解如何做模拟实验是必要的。即首先要找出模拟对象的特征,然后用具有相似特征的材料或物体来代替所要模拟的对象,通过对材料或物体的研究来形成认识。 让学生认识到实验材料与模拟对象的相似性也是重要的。因此教师在教学中要问学生,我们模拟的对象是什么?它们有什么地方相似? 让学生选取几种假说来做模拟实验,在实验中要提示学生:观察到什么,才能说明乒乓球上发生了“昼夜交替”现象?发生“昼夜交替”现象时,“太阳”和“地球”在如何运动? 教科书是用乒乓球代表地球。如有条件的学校,可用小地球仪来代表地球,这样更逼真,效果更好。在使用地球仪时,一定要将球体从旋转支架上取下来,这与后面的教学内容相关。在模拟实验中,教师要鼓励学生发现产生昼夜交替现象的其他可能性。如地球绕另一圆心公转;地球在自转,太阳绕另一圆心公转;地球和太阳在同一轨道上,地球自转等。 可以让学生用示意图的方法来记录模拟实验。示意图直观形象,便于全班交流。 第三部分:有多少种可能的解释 让学生在模拟实验研究的基础上提出解释,借此可以观察学生:是否有了新的解释方法?解释时是否用模拟实验作为证据来支持解释?是否能批判性地质疑或接纳别人的观点? 让学生学着分析各种解释,从中找到这些解释的共同特点:地球和太阳作相对的圆周运动,都可能产生昼夜交替现象。 让学生把有代表性的解释张贴出来,或将学生认可的各种解释整理记录下来,张贴在教室的墙上。这对后面的教学将有积极的作用。 二、教学背景: 昼夜现象的形成跟太阳光的照射,地球是球体,球体不断自转三个因素相关。一部分学生能

大学物理尖端放电演示实验

实验名称:尖端放电 演示内容:演示尖端放电原理的应用:避雷针。 仪器装置:高压电源、模拟避雷针装置。 【实验原理】 当避雷针演示仪接通静电高压电源后,绝缘支架上的两个金属板带电了。在极板间电压超过1万伏时,由于导体尖端处电荷密度大于金属球处,所以金属尖端附近形成了强电场,在强电场的作用下,空气分子被电离,致使极板和金属尖端之间处于连续的电晕放电状态,即尖端放电现象。而金属球与极板间的电场不能达到火花放电的数值,故金属球不放电。在实际应用中,尖端导体与大地相连接,云层中的电荷通过导体与大地中和,因而避免了人身和物体遭到雷电等静电的伤害。如高层建筑物顶端都安有高于屋顶物体的金属避雷针。 【实验操作与现象】 1.将静电高压电源正、负极分别接在避雷针演示仪的上下金属板上,把带支架的金属球放在金属板两极之间。接通电压,金属球与上极板间形成火花放电,可听到劈啪声音,并看到火花。若看不到火花,可将电源电压逐渐加大。演示完毕后,关闭电源。 2.用带绝缘柄的电工钳将带支架的顶端呈圆锥状(尖端)的金属物体也放在金属板两极之间,此时金属球和尖端的高度一致。接通静电高压电源,金属球火花放电现象停止了,但可听到丝丝的电晕放电声,看到尖端与上极板之间形成连续的一条放电火花细线。若看不到放电火花细线,将电源电压提高。演示完毕后,关闭电源。 【注意事项】 1.由于电源电压较高,关闭电源后,不能完全充分放电,故每一步演示后都应取下电源任一极与另一极接头相碰触人工进行放电,以确保仪器设备和操作者的安全。 2.晴天演示电源电压应降低些,阴天演示电源电压应提高些。 3.静电高压电源是用一号电池供电,改变电池伏数(即改变电池电压输出电

《昼夜交替现象》参考教案【教科版小学科学精品资源】

1.昼夜交替现象 【教学目的】 1.对昼夜交替现象能作出自己的解释。 2.和小组同学合作设计模拟实验,研究昼夜现象产生的原因。 3.和小组同学分工协作,做好模拟实验。 4.在实验过程中实事求是,严谨认真。 5.对实验的结果进行合理的解释。 【教学重点】设计模拟实验验证假设。 【教学难点】解释地球产生昼夜交替的现象的原理。 【教学准备】小皮球(乒乓球)、手电筒(蜡烛)、白纸、水彩笔、小组记录表。【教学过程】 一、引入学习: 1.谈话:每天早上,太阳从东边冉冉升起,每天晚上,太阳又从西边落下……就这样,白昼和黑夜交替出现。 2.思考:地球上为什么会有昼夜?昼夜为什么交替出现?关于昼夜,你知道哪些?还有什么问题? 二、提出问题: 1.交流:地球上为什么会有昼夜现象?昼夜现象为什么交替出现? 2.解释:哪些情况可能出现昼夜交替? ①地球不动,太阳绕着地球转; ②太阳不动,地球围着太阳转; ③地球围着太阳转,同时自转; ④地球自转。 3.讨论:哪一种解释是正确的?我们怎样知道哪种解释是正确的呢? 三、实验探究: 1. 演示实验: (1)如果让乒乓球当作地球,手电筒当作太阳,被“太阳”照亮的一面相当于一天中的什么时间?(白昼),背着太阳的一面呢?(黑夜)。 (2)在“地球”上贴(或画)一个小纸人,怎样才能让小人在同一地点(例如 1

贴小纸人的地方)出现昼夜交替现象?用实验的方法检验每一种假设。 2.学生分组实验。 (1)对以上四种假设进行模拟实验验证,看这四种假设能不能解释昼夜交替现象,并把实验结果记录下来。 (2)小组分工合作进行模拟实验。 3.交流汇报。 分小组汇报研究结果。 4.讨论: 这些解释你赞同哪种观点?为什么? 四、小结: 通过实验,我们发现很多情况都会使地球上发生昼夜交替的现象,昼夜交替究竟是什么原因呢?下节课我们将继续研究,同学们也可以查阅一下相关的资料,看看科学家是怎样研究得出结论的?把你们的资料和全班同学交流。 板书设计 昼夜交替现象 ①地球不动,太阳绕着地球转; ②太阳不动,地球围着太阳转; ③地球围着太阳转,同时自转; ④地球自转。 2

几个有趣的尖端放电实验

几个有趣的尖端放电实验 我们知道在静电学中, 导体带电时,导体表面突出和尖锐的地方,电荷分布比较密集,使其附近形成很强的电场。导体尖端附近空气中残留的正负离子在强电场的作用下发生剧烈的运动,并与空气中的气体分子碰撞,将空气分子电离成许多新的正负离子,那些与尖端带同种电荷的离子,受到排斥,远离尖端,形成“电风”。与尖端带异种电荷的离子受到吸引,奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷,这就是尖端放电。利用尖端放电现象,我们可以完成几个有趣的实验。 (1)可以这样使水带电 实验装置如图1所示,将缝衣针固定在有机玻璃棒上,玻璃棒用夹子固定在铁架台上,针下方放一只盛满清水的塑料盆,塑料盆放在绝缘板上针尖端距水面约5cm~10cm,用导 线将针与感应起电机的一极相连,再将一根导线一端与验电器相连,另一端裸露部分插入水中。转动起电机,由于针的尖端放电,使水带上同种电荷,验电器箔片逐渐张开。 (2)模拟静电除尘 实验装置如图2所示,取圆形铝板一块固定在绝缘支座上(绝缘支座可用玻璃棒固定在底座上制成,在中学物理实验室中易找到,本文后几个实验中均用到绝缘支座),将缝衣针装上塑料棒后固定在铁架台上,调节铝板与针尖端间距6cm~8cm,用导线将铝板和缝衣针分

别与感应起电机相连,将点燃的蚊香放在铝板和针之间。让起电机起电,使铝板和缝衣针带 电,蚊香烟被铝板吸附,若停止起电,烟又袅袅上升。 (3)旋转的风车 取两个易拉罐,剪一部分铝皮,将铝皮碾压平整,剪出一直径约8cm的圆,再剪成图3a样式的风车,尽量使叶片对称,在其中心处打一小孔,嵌上子母扣作支撑轴承,取缝衣针固定于绝缘支座上,针尖端顶在子母扣的凹坑处,实验装置如图3b所示。实验时,用导线将针与起电机一极相连,转动起电机,起电后,由于叶轮的尖端放电,在反冲作用下,风车 旋转起来。 (4)电风驱动的纸杯 取一个一次性的薄纸杯,在杯底中心处打一小孔,嵌上子母扣作支撑轴承。取自行车辐条一根,一端挫尖,另一端固定于小木块上,尖端顶在子母扣的凹坑里,再取两片大些的易拉罐铝皮,碾压平整,分别剪成长约10cm,宽约4cm的长方形,而后剪成排针状,将两

昼夜交替现象

《昼夜交替现象》教学设计 教学目标: 科学概念 1.昼夜交替现象有多种可能的解释。 2.昼夜现象与地球和太阳的相对圆周运动有关。 过程与方法 1.提出地球产生昼夜现象的多种假设,并能用模拟实验进行验证 2.做好模拟实验和运用实验收集的证据。 3.根据实验的情况修正自己的解释。 情感态度与价值观 1.认识到积极参与讨论,并发表有根据的解释是重要的。 2.认识到同一现象,可能有多种不同的解释,需要更多的证据来加以判断。 3.培养主动探索,积极合作的态度。 教学重点:设计模拟实验验证假设。 教学难点:解释地球产生昼夜交替的现象的原理。 教学准备:地球仪、手电筒、实验记录单及相关影像资料。 教学过程: 一、引入新课: 1、谈话:每天早上,太阳从东边冉冉升起,每天晚上,太阳又从西边落下……我们居住的这个星球——地球,就这样白天和黑夜不停的交替出现。白天可以叫做---(昼),晚上可以称为---(夜)。现

在是昼还是夜?那再过12小时呢?再过12小时呢?白天和黑夜就这样不停地交替着,这种现象我们把它叫做“昼夜交替现象”。(板书课题) 2、提出问题:地球上的昼夜现象为什么会不断交替出现呢?你认为昼夜交替现象与什么有关?(地球和太阳) 二、推测假设: (过渡)接下来,请大家开动大脑,猜想一下:地球、太阳在怎样运动时才会导致这种现象发生呢?要求把你的想法用示意图的形式呈现,可以用两个圆分别代表地球和太阳,标出地球、太阳的名称,用箭头表示运行的方向。 1.学生作出假设,暴露初始想法,画示意图。 2.集体交流,收集学生的假设:①地球不动,太阳绕着地球转; ②太阳不动,地球围着太阳转;③地球自转;④地球围着太阳转,同时自转;…… (过渡)猜测是科学课的一种方法,同学们刚才进行了大胆猜想,说明大家有良好的科学预测习惯。很好!在大家的猜测中有好几种观点,到底哪种是正确的或者错误的,我们要进行论证。怎样去判断呢? 三、模拟实验: 1.出示实验器材,明白用途。 (1)把地球仪当作地球,用手电筒来代替太阳,地球上被太阳照亮的部分是(昼),没被太阳照亮的是(夜)。 (2)用彩色笔在地球仪上画红星作标记,假设就是我们的家。

昼夜交替教学设计

(鄂教版)六年级科学上册教案 6.昼夜交替 一,教材分析 《昼夜交替》是鄂教版六年级上册第二章第六课内容,本课主要让学生在不断的“假设、验证”中,经历一次探究昼夜交替现象成因的过程,认识到地球在不停地自转,自转一周为24小时。教学内容大致可分为:借助实验器材模拟实验→推测诸多现象中哪种情况出现昼夜交替现象的可能性最大→分析得出引起“昼夜交替”现象的真正原因。 二,教学目标 1.通过本课的教学,使学生知道日月星辰的东升西落、昼夜交替等现象都由地球的自转形成的。 2.经历对几种可能使地球产生昼夜现象的假设进行验证,培养学生从小像科学家那样进行模拟实验验证猜测的能力。 3.培养学生对天文现象的探究意识和能力。 4.培养学生尊重事实、实事求是,认真严谨的科学态度和合乎逻辑的推理能力。 三,教学准备 1.多媒体课件。(关于太阳东升西落,日月星辰活动的课件) 2.“昼夜交替”模拟实验教具。地球仪,大头针,电筒。 四,教学重难点: 教学重点:知道昼夜交替现象是由地球自转形成的。 教学难点:设计实验探究昼夜交替现象的成因。 五,教学过程设计: (一)创设情境,激发探究兴趣: 1、观看“同一个地方的白天和黑夜几组图片”,初步了解“昼夜”现象: ①提问:我们先来看几组图片,这每张PPT里每两幅图片主要的区别是什么? ②简要介绍“什么是昼,什么是夜?” 2、引入课题: ①提问:一昼夜有多长?昼夜之间最主要的区别是什么? ②根据学生的回答引导出“昼夜交替”现象,并宣布今天我们就来研究“昼夜为什么会交替?”这个科学问题。 【设计意图】通过观看“同一个地方的白天和黑夜两幅图片”,一是激发学生的探究兴趣;二是为学生创设一个探究“昼夜交替”自然现象的浓厚氛围,使学生在不知不觉中进入到探究活动中去。 (二)模拟实验研究“昼夜交替”现象。 1、猜想太阳和地球之间怎样运动会引起昼夜交替现象? ①引导学生分析产生昼夜交替现象可能与哪些天体有关? ②太阳和地球之间怎样运动才能使白天和黑夜轮流出现,产生昼夜交替现象? 学生分小组讨论,依据生活经验和已有知识作出猜想。

尖端放电现象以及尖端尺寸对放电的影响

尖端放电现象以及尖端尺寸对放电的影响 要求:通过查阅资料,解释尖端放电现象。建立不同尖端放电模型,研究电场分布及能量分布图,进行比较,得出结论。 例如:建立如下模型仿真其放电情况 小组成员:XXX XXX XXX

尖端放电现象以及尖端尺寸对放电的影响 原理解释 处于静电平衡状态的导体,导体内部没有电荷,电荷只分布在导体的外表面(这是因为,假设导体内部有电荷,导体内部的场强就不可能为零,自由电荷就会发生定向移动,导体也就没有处于静电平衡状态);在导体表面,越尖锐的位置,电荷的密度(单位面积的电荷量)越大,凹陷的位置几乎没有电荷(关于这一点,不妨设想一个极端情况的例子:一枝缝衣针,带电后由于同种电荷相互排斥,电荷自然要被“挤”到针的两端)。 导体尖端的电荷密度很大,附近的场强很强,空气中残留的带电粒子在强电场的作用下发生剧烈的运动,把空气中的气体分子撞“散”,也就是使分子中的正负电荷分离。这个现象叫做空气的电离(ionization)。中性的分子电离后变成带负电的自由电子和失去电子而带正电的离子。这些带点粒子在强电场的作用下加速,撞击空气中的分子,使它们进一步电离,产生更多的带电粒子。那些所带电荷与导体尖端的电荷符号相反的粒子,由于被吸引而奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷。这个现象叫做尖端放电。 避雷针是利用尖端放电避免雷击的一种设施。它是一个或几个尖锐的金属棒,保持与大地的良好接触。当带电的雷雨云接近建筑物时,由于静电感应,金属棒出现与于云层相反的电荷。通过尖端放电,这些电荷不断向大气释放,中和空气中的电荷,达到避免雷击的目的。 尖端放电会导致高压设备上电能的损失,所以高压设备中导体的表面应该尽量光滑。夜间高压线周围有时会出现一层绿色光晕,俗称电晕,这是一种微弱的尖端放电。 电场矢量分布图

4.1自然界的_电现象教案.pdf

八(下)教案4章1节自然界的电现象 教学目标 (1)知道摩擦起电、接触起电是常见的静电现象。 (2)知道在摩擦起电和接触起电过程中,电荷只是在物体间发生转移,电荷的总量是守恒的。 (3)知道火花放电和尖端放电是发生在大气中的电中和现象。 教学重点难点 重点摩擦起电和接触起电,用验电器对电荷进行检测。 尖端放电和火花放电现象,用尖端放电和火花放电解释一些放电现象。 难点摩擦起电和接触起电的机理。 尖端放电和火花放电现象。 (二)教具 塑料捆扎带一段,手帕一块,玻璃棒一根,橡胶棒一根,毛皮一块,水槽,橡皮管, 塑料丝,碎纸屑若干,韦氏起电器,尖端放电装置。 教学过程 引入:刘德华闪电演唱会(激发学生的兴趣) 大家可能很想知道这其中的秘密,这其实就是静电现象,静电现象存在于生活、生产 中,是自然界中常见的现象。引入课题:第3章第1节自然界的电现象(板书) 学生动手:完成活动 1 演示1:完成活动2(学生上台操作) (结论) 物体具有吸引轻小物体的性质是因为物体带了电。 一、摩擦起电 1、用摩擦的方法使物体带电的现象叫摩擦起电。(板书) 演示2:完成活动 3 结论:在科学上规定:用毛皮摩擦过的橡胶棒带负电,用丝绸摩擦过的玻璃棒带正电。 2.自然界中存在着两种电荷:正电荷和负电荷。同种电荷互相排斥,异种电荷互相吸引。 解释:学生活动1的实验现象 想一想:为什么两种不同物体相互摩擦后会使它们带电呢? (flash课件电学--摩擦起电实质:演示) 解析要解释这个现象,需要从原子结构谈起。我们知道任何物质的原子都是由带正电 的原子核和带负电的电子构成,通常原子核所带的正电荷数等于核外电子所带的负电荷数, 所以原子对外不带电。但不同的原子的原子核对电子的束缚能力并不相同,当两种不同物体相互摩擦时,对核外电子束缚能力较弱的物体容易失去核外的一部分电子而带正电,对核外电子束缚能力较大的物体俘获这些电子对外而带负电。因此两种不同物体相互摩擦后会使它 们带上异种电荷。(师生共同分析:培养抽象思维能力) 二、电荷守恒 1.两种不同的物体在摩擦过程中,对电子束缚能力较弱的物质的原子失去—部分电子 带正电。对电子束缚能力较强的物质的原子得到这部分电子带负电。 2.摩擦起电的实质是电荷的分离和转移。 例2 用毛皮摩擦橡胶棒,橡胶棒为什么带负电?你知道毛皮带什么电?

《昼夜交替现象》教案 教科版教案12

《昼夜交替现象》教案教科版教案12 《昼夜交替现象》教学设计 一、科学教育理论指导 课程标准指出:小学科学课程是一门活动性和实践性课程。因此,本节课在教学过程中强调从学生熟悉的日常生活出发,通过亲身经历动手动脑活动,探索昼夜交替现象产生的原因。 课程标准的基本理念之一是倡导探究式学习。所以本节课在设计中为学生创设了充分的探究式活动,调动学生的积极性,引导学生自主探究,揭秘科学的奥秘。 本节课在评价环节的设计主要采用过程性评价、学生自评和互评。 二、教学内容与教学方法 本节课共分三部分,第一部分,昼夜交替的假说,在这部分,学生将对四种假说进行判断,说说自己认为哪一种观点是正确的。第二部分,昼夜交替现象的模拟实验,在这一部分,学生将通过模拟实验来验证上一部分自己的假说是否成立。第三部分,有多少种可能的解释,在这一部分,学生将对第二部分的实验结果进行汇报,并对模拟实验结果进行分析和展示。 根据以上教材的编排和课程标准的要求,我采用模拟实验法,通过学生自己动手做模拟实验,学生亲身探究,以证据为基础,得出实验结论,培养学生的科学能力,激发学生的探究兴趣和求知欲。 三、学情分析 1.知识:五年级学生在此之前,已经通过书籍、网络、电视等各个渠道了解了有关地球运动的知识,知道地球与太阳是相对运动的、太阳比地球大、地球绕着太阳转、昼夜是不停地交替出现的等等。但是,学生对这些知识的了解停留在记忆层面,对这些知识的理解不透彻,对昼夜交替现象产生的真正原因还是困惑不解。 2.技能:五年级学生具有一定的科学实验能力,动手实践的能力较强。 3.情感态度方面:五年级的学生想象丰富,思维活跃,对地球与宇宙方面的知识有强烈的好奇心和探究欲望。

几个有趣的尖端放电实验

几个有趣的尖端放电实验 2007年10月23日 06:50 几个有趣的尖端放电实验 我们知道在静电学中,导体带电时,导体表面突出和尖锐的地方,电荷分布比较密集,使其附近形成很强的电场。导体尖端附近空气中残留的正负离子在强电场的作用下发生剧烈的运动,并与空气中的气体分子碰撞,将空气分子电离成许多新的正负离子,那些与尖端带同种电荷的离子,受到排斥,远离尖端,形成“电风”。与尖端带异种电荷的离子受到吸引,奔向尖端,与尖端上的电荷中和,这相当于导体从尖端失去电荷,这就是尖端放电。利用尖端放电现象,我们可以完成几个有趣的实验。 (1)可以这样使水带电 实验装置如图1所示,将缝衣针固定在有机玻璃棒上,玻璃棒用夹子固定在铁架台上,针下方放一只盛满清水的塑料盆,塑料盆放在绝缘板上针尖端距水面约 5cm~10cm,用导线将针与感应起电机的一极相连,再将一根导线一端与验电器相连,另一端裸露部分插入水中。转动起电机,由于针的尖端放电,使水带上同种电荷,验电器箔片逐渐张开。 (2)模拟静电除尘 实验装置如图2所示,取圆形铝板一块固定在绝缘支座上(绝缘支座可用玻璃棒固定在底座上制成,在中学物理实验室中易找到,本文后几个实验中均用到绝缘支座),将缝衣针装上塑料棒后固定在铁架台上,调节铝板与针尖端间距6cm~8cm,用导线将

铝板和缝衣针分别与感应起电机相连,将点燃的蚊香放在铝板和针之间。让起电机起电,使铝板和缝衣针带电,蚊香烟被铝板吸附,若停止起电,烟又袅袅上升。 (3)旋转的风车 取两个易拉罐,剪一部分铝皮,将铝皮碾压平整,剪出一直径约8cm的圆,再剪成图3a样式的风车,尽量使叶片对称,在其中心处打一小孔,嵌上子母扣作支撑轴承,取缝衣针固定于绝缘支座上,针尖端顶在子母扣的凹坑处,实验装置如图3b所示。实验时,用导线将针与起电机一极相连,转动起电机,起电后,由于叶轮的尖端放电,在反冲作用下,风车旋转起来。 (4)电风驱动的纸杯 取一个一次性的薄纸杯,在杯底中心处打一小孔,嵌上子母扣作支撑轴承。取自行车辐条一根,一端挫尖,另一端固定于小木块上,尖端顶在子母扣的凹坑里,再取两片大些的易拉罐铝皮,碾压平整,分别剪成长约10cm,宽约4cm的长方形,而后剪成排针状,将两个排针用塑料夹固定在绝缘支座上,整个实验装置如图4所示。排针尖距纸杯约1cm,两个排针的尖端指向纸杯的切线方向,实验时,用两根导线分别将

昼夜交替现象完整教学设计

昼夜交替现象完整教学设计

《昼夜交替现象》教学设计 行知小学魏芳晓教学目标: 科学概念 1.昼夜交替现象有多种可能的解释。 2.昼夜现象与地球和太阳的相对圆周运动有关。 过程与方法 1.提出地球产生昼夜现象的多种假说,并且进行验证。 2.做好模拟实验和运用实验收集的证据。 3.能运用示意图对昼夜交替现象进行解释。 4.根据实验的情况修正自己的解释。 情感态度价值观 1.认识到积极参与讨论,并发表有根据的解释是重要的。 2.认识到同一现象,可能有多种不同的解释,需要用更多的证据来加以判断。 3.培养主动探究,积极合作的态度。 4.培养学生实事求是、认真、严谨的科学态度和合乎逻辑的推理能力。 5.体验到科学发展的,是一个提出假说、寻找证据、不断修正的过程。教学重点:小组能用模拟实验验证每一种猜测。 教学难点:体验日地的不同转法,会初步解释地球产生昼夜交替的现象。 课前准备: 每组蜡烛、地球仪各一个、1张记录单

一、谜语导入 1、猜谜语 师:今天老师给大家带来一个谜语,大家想不想猜一猜? 出示课件《猜谜语》 生:太阳 师:同学们真聪明一下就能猜出来,那我还要看看同学们的眼力怎么样?出示课件《找不同》请找出图片中最明显的一处不同。 生:一个是白天,一个是黑夜。 (设计意图:用谜语导入激发学生的学习兴趣) 师:是的,一张是白天拍的,另一张是夜晚拍的。 2、初知“昼夜交替”,揭示课题 师:白天过了就是黑夜,黑夜过了又是白天,不停的换来换去。 我们把白天用一个字来表示叫做“昼”,把黑夜用一个字来表示叫做“夜”,白天和黑夜不断重复出现的现象,我们叫做昼夜交替现象(出示课件并板书课题)(设计意图:以朴实的语言让学生对“昼夜交替”有个初浅的概念,简单明了揭示课题) 2、谈话讨论: 地球上的昼夜现象为什么会交替出现呢? 二、假设与实验: 1、假设 师:首先,我们思考一下地球上的明暗变化,是由天上哪一个星体引起 的?生: 是太阳。 师:是由太阳引起的,非常棒!假如说没有太阳只有地球的话,能有昼夜交替吗? 生:不能。

尖端放电论文

尖端放电 本周我们又上了一堂别开生面的物理演示实验课。这次的演示实验大多数都是跟电磁学有关的,跟我们正在学习的内容紧密相联,增长了见识又加深了对课本的理解。 本次课上看到了许多有趣的实验,像尖端放电,卢瑟福散射实验,电磁阻尼摆等等,每一个都让我印象深刻。但给我印象最深的就是尖端放电,这也是本次实验课中最危险的。尖端放电这个词我们从小就听说了,原先就是知道电能从尖的地方释放出去,并不明白其原理。到了中学时期,老师给做了“电风转筒”,“电风吹烛”等趣味物理实验,使我对电学的神奇现象更加的感兴趣了,直到本学期上了大学物理课我终于明白了其中的道理。 尖端放电简单的说就是在强电场作用下,物体尖锐部分发生的一种放电现象。他属于一种电晕放电。这是因为导体尖锐处曲率很大,电荷面密度就大,因而电势梯度大,尖端附近的电场特别强,当场强超过空气的击穿场强时就会发生空气被电离的放电现象,叫做尖端放电。 尖端放电在我们的生活中有很多的应用。小的方面主要是电子打火装置,比如打火机,燃气炉,燃气热水器等都是靠尖端放电产生的火花来点火的。由于这种放电的能量较大,所以其引燃引爆及引起人体电击的危险性较大。大的方面主要就是避雷针。当带电云层靠近建筑物时,建筑物会感应上与云层相反的电荷,这些电荷会聚集到避雷针的尖端,达到一定的值后便开始放电,这样不停的将建筑物上的电荷中和掉,永远达不到会使建筑物遭到损坏的强烈放电所需要的电荷。 将尖端放电知识与静电屏蔽知识结合起来就可以应用到生活中更多的地方,比如在高压带电作业中工人常常穿上用金属丝或导电纤维织成的均压服,这样可以对人体起屏蔽保护作用,避免人受到电击伤害。还有家喻户晓的鸟巢,运用的不是避雷针,而是避雷网。“鸟巢” 的整个“钢筋铁骨”就是一个“笼式避雷网”。为了防止雷击对人体的伤害,场馆内人能触摸到的部位上,比如钢结构,都作了特殊处理,抵消了雷电对人的影响,绝对不会伤害到人。同时,“鸟巢”内几乎所有的设备都和避雷网连接,保证雷电来临的一瞬间,能顺利将巨大电流导入地下,保证了场馆自身、仪器设备和人身的安全。 我觉得我们还可以利用它进行除尘工作。对于工厂烟囱中放出的煤粉颗粒,若在烟囱中加两个电极,一边是烟囱管,另一边是一根粗裸导线,加强其中的电场使其电离气体的能力加强,以便使煤粉带上电离出的电子而被正电极吸引而被除去。这是我自己的想法,不一定可行。 这次的演示实验课让我明白了许多,电学给我们的工作生活带来了方便,但是如果使用不当也会造成很大的损失,正像中国一句古话说的“水能载舟亦能覆舟”。对于自然及各种物理现象,如果我们能准确把握它们的规律,并合理运用,就会对人类的生活造福深远。而若忽视规律,不合理的滥用,即使是很小的事情,亦会造成灭顶之灾。