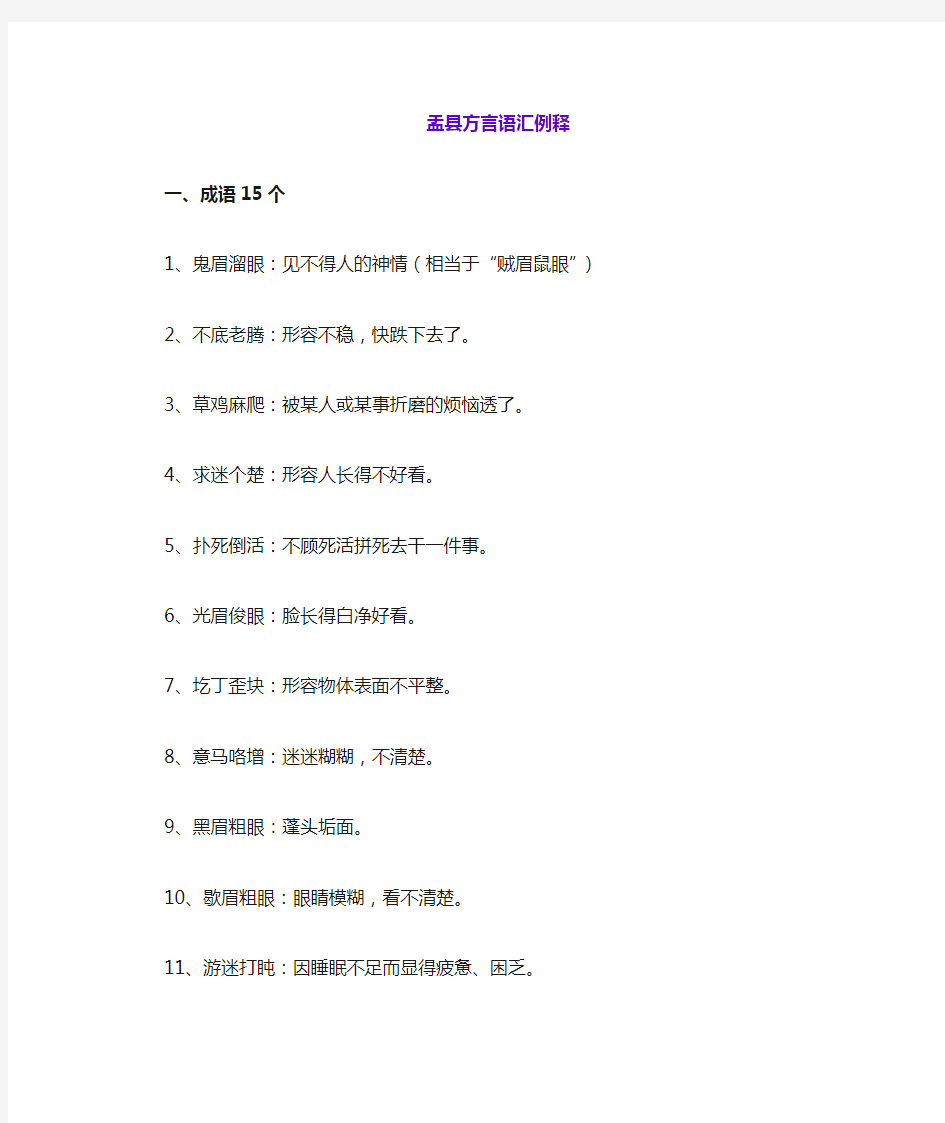

盂县方言语汇例释

盂县方言语汇例释

一、成语15个

1、鬼眉溜眼:见不得人的神情(相当于“贼眉鼠眼”)

2、不底老腾:形容不稳,快跌下去了。

3、草鸡麻爬:被某人或某事折磨的烦恼透了。

4、求迷个楚:形容人长得不好看。

5、扑死倒活:不顾死活拼死去干一件事。

6、光眉俊眼:脸长得白净好看。

7、圪丁歪块:形容物体表面不平整。

8、意马咯增:迷迷糊糊,不清楚。

9、黑眉粗眼:蓬头垢面。

10、歇眉粗眼:眼睛模糊,看不清楚。

11、游迷打盹:因睡眠不足而显得疲惫、困乏。

12、磕头捣蒜:向某人磕头捣蒜那样,形容恳切地央求某人。

13、耨艳耨艳:指某人或某物好出风头。

14、冰巴污凉:指温度太低。

15、歪则棱坎:歪头瞪眼,形容不正经人的装扮。

二、谚语10个

1、白天悠悠走四方,黑夜点灯补裤裆

(形容人十分懒惰,做事拖拖拉拉,不到万不得已不做某事。)

2、蛤蟆蹦三蹦,还是歇一歇(比喻人做事应该有劳有逸。)

3、柏木椽,宁折不坑弯(形容人很正直。)

4、吃不穷,穿不穷,计划不到一辈子穷(注重理财。)

5、说的是伶俐话,放的是糊涂屁(比喻某人言行不一。)

6、下雨天打孩,闲着也是闲着(用来讥讽人没事找事。)

7、人楞眉眼丑,甚的心思也有(形容某人不自量力。)

8、见人骑驴,你就岔腿(形容某人没有主见盲目跟风。)

9、打早看夜戏,胡气带迷气(做事盲目不顾客观条件。)

10、蚊子咬的怪,天气要变坏(劳动人民长期总结的自然规律。)

三、歇后语15个

1、嘴上抹石灰---白说(刷)

嘴上抹石灰没用到正经地方,就是白刷,这里用了谐音“白说”比喻说话没说到点上。

2、墙上挂着草垫子---不像话(画)

草垫子本不是画,这里用了画与话是谐音这一关系,喻指某人或某事坏到了极点。

3、稀子黑里放下盐列---稀罕(咸)

稀子里面一般不放盐,放下盐后稀子就咸了,这里运用了谐音,说成了“稀罕”,比喻十分稀奇的事儿。

4、吃瓜子吃出个臭虫---什么人(仁)也有

巧妙地运用“人”与“仁”谐音,吃瓜子吃出个臭虫,一般可指道德修养有问题或品德恶劣的人。

5、白糖拌黄瓜---干(甘)脆

运用“甘”与“干”谐音,喻指做人办事干脆利落。

6、沙锅里煮驴头---头都软了嘴还硬

此日常现象,喻指那些办了坏事仍还嘴硬抵赖的人。

7、月亮进家---越看你越来了

常用来指不理某人,他却更加放肆了。

8、卖布不用尺子---胡扯

现常用来指说话没有重点,也指胡说八道的人。

9、买眼镜买上火圈子---对了眼镜了

现喻指两人有共同语言而且彼此互有好感。

10、正月十五赶灯会---走了一拨,又来了一拨

1)指人很多、很热闹,走了一拨,又来了一拨;

2)有时也喻指坏事一桩接一桩地发生。

11、正月十五赶庙会---随大流

喻指追随潮流之风或毫无主见之人。

12、正月十五贴门神---晚了半月啦

现喻指办事没有时间观念,拖拖拉拉之人。

13、老太太吃黑豆---倒拿一把

现喻指那些得寸进尺的人。

14、蚊子爬到电灯泡上---弃暗投明

喻指那些识时务的人。

15、老娘娘赶庙---甚也想要

本指对万事万物都很稀奇,什么都想得到;喻指贪心不足之人。

四、惯用语15个

1、湿哈哈:指总爱往人前凑,爱探听事情的人。

2、甚核里也有怪他:不管什么事都爱掺合的人。

3、别骨子:不合群,带有贬义的另类人。

4、不相感:指不要紧。

5、做力低:做人做事都很过分,不讲情理,让人不好对付之人。

6、不吉快:不正经。

7、锅碗还能没有习克时:比喻夫妻间发生矛盾是正常现象。

8、瞎里疙瘩货:指故意夸大事情,引发不必要的紧张。

9、三年还等一个闰月年呢:喻指机会总会来的。

10、脚大怨孤拐:指自己不承认错误,常把责任推卸给他人。

11、瞎眯骨出眼儿:常指眼神不太好。

12、做怪贼:不知道事情该怎么办。

13、猪八戒笑猪黑:自己不怎么的,还笑话别人,常指不自量力的人。

14、虱子多了不怕咬:指坏事做多了也就不怕再多做一件。

15、站着说话不腰疼:喻指说大话的人。

安徽合肥方言词语调查

安徽合肥方言词语调查 王雨丛1 ,吴先文 2 (1.中国传媒大学对外汉语教育学院,北京 100024;2.合肥学院中国语言文学系,合肥 230601) 摘 要:方言是语言在发展过程中形成的地域分支,在一定时期内与通语共同存在。对方言的调查研究,有利于掌握方言与普通话之间的共同特征和对应规律,继承和弘扬传统文化,加快普通话的推广,减少交流中的语言交流障碍,促进当地经济的快速健康发展。收集合肥方言词汇词目约1000条,按词类和词义相结合的分类法,名词分为天文、地理、时间,农业,植物,动物,房舍,器具、用品,称谓,亲属,人体,生理、病理,衣服、穿戴,饮食,红白大事,日常生活,商业、交易,文体、教育,人体动作,方位等19义类和代词,形容词,副词、介词、连词等,数量词4个义类,共计23个义类。关键词:合肥;方言;词语中图分类号:H172.4 文献标识码:A 文章编号:1672-920X (2008)05-0035-13 1 概况 1.1 合肥市概况1.1.1 地理、人口情况 合肥市位于安徽省中部,地处江淮之间、巢湖北岸,地形以平原丘陵为主,地势西北高东南低,辖庐阳区、瑶海区、蜀山区、包河区4区和长丰、肥东、肥西3县,总面积7386平方千 米,总人口434万,其中市区人口139万。[1] 1.1.2 历史沿革 合肥古称庐州,又名庐阳,是一座有2000多年历史的文化古城,具有“淮右襟喉、江南唇齿”的战略地位,常为兵家必争之地,素以“三国故地、包拯家乡”而闻名海内外。两千多年前,这里就已开始形成商业都会。“合肥”因东淝河与南淝河于此汇合而得名。秦汉之交,合肥正式建立“合肥县”,属九江郡。明清时为庐州府治,故又别称为“庐州”。自东汉末以来,一直是江淮地区重 要的行政中心和军事重镇。解放后由县设市,三年后安徽省人民政府正式成立,驻合肥市。 1.1.3 方言归属 合肥方言是江淮官话洪巢片的 一个重要方言,地处与中原官话搭界的淮西位置。江淮官话人口分布于合肥市的市区和肥东、肥西、长丰县等地及附近地区,约456.5万。[1] 目前市区的口音已被通行语普通话严重同化,只有在市区以外的肥东、肥西和长丰等地,还保留着传统的合肥方言。1.2 方言调查概况1.2.1 调查方法 首先以文献[2]作为调查分类 方言词汇的参考,走访合作人,进行实地调查。在调 查中根据方言具体情况增减项目或细分项目,比如 “日常生活”可以进一步划分为“衣、食、住、行”等类别。调查中认真记录每一条合肥土话字词,加注方言注音,再与普通话对照;多方搜集方言词汇后,参 考有关文献[3-6] ,核对、确定。最后,再根据自己的 研究目的和收集方言词汇的情况作进一步的分类研究。调查本着求实的原则,一切以语言本身的事实为依据。1.2.2 词汇调查合作人 肥西县一对中年夫妇刘金志、吴霞:高中文化;老太太赵红珍:62岁,学历不详;张伟:23岁,合肥某高校毕业班学生;王军:39岁,大学教师;高晴:退休职工,50岁,中专学历。1.2.3 音标符号 词汇一律用潘悟云国际音标符号[7] 标注读音。另外:“?”为轻声标号;“⌒”为连读 标号;注音字母的上下数字标号,如“ 212 21”,为读音 变调的调值。 2 合肥方言中常用词汇调查分类表调查词条约1000条,按意义分为23类:天文、地理;时间;农业;植物;动物;房舍;器具、用品;称谓;亲属;身体;疾病、医疗;衣服、穿戴;饮食;红白大 事;日常生活;交际;商业;教育、文体;动作;方位;代词;形容词;副词、介词、连词;数量词。 有不同的读音,将其另一读音或说法用括号标示。释文中用“~”代替该字或被释词语。有不同 收稿日期:2007-06-04 修回日期:2008-05-19 作者简介:王雨丛(1983—),女,安徽合肥人,中国传媒大学对外汉语教育学院2007级硕士研究生;吴先文(1974—),男,安徽枞阳人,合肥学院中国语言文学系讲师,博士 。 (社会科学版)Journal of Hefei University (Social Sciences ) 2008年9月 第25卷第5期 Sep t .2008Vol .25No .5

山西吕梁方言大全

山西吕梁方言大全 偶——我(南北山话) 荷——拿 卷——骂人 候——小 梯——听 鸟(嬲)——痒 削话——说话(不知道话怎么削?) 卷卷——贡献神仙用的一种小馒头(这可不是骂人) 哈子——瞎子 韦厢——隔壁的家 杀杀流流——洒掉 夺跳不俩(lia)——不稳重 欢吗夺跳——指身体好,行动敏捷 周起——端起 希呼——差点 便意了——准备好了(晕倒!千万别按字面意思理解) 在呀嘞——在哪 好埋——好象(埋了谁也不好) 怕想的——懒(懒的连想一下都不愿意,可想而知有多懒了)难活——身体不适

当豁间——正中间 恶水——脏了的衣服、被褥 惹亲——惹人亲(在柳林泡MM的必修语)熬人——累人(放进锅里?惨) 重茬——多余做了第二遍 聒(guo)人——吵扰人 行门户——遇到婚丧嫁娶,去吃饭送礼 腰腰——背心 卜孩——鞋 机迷——清楚、明白 呆迷——傻瓜 地懂——考虑 害不哈——不懂 热头——太阳(当然离头最近的缘故) 月眉(音mi)——月亮 稀宿(音xai)——星星 哈雨——下雨(不是哈日哈韩那个意思) 吼雷——打雷 年时——去年 夜(音ya)来——昨天 白(音pie)影(音yi)——白天 黑(音he)地——晚上

早期——早上 前晌——中午 后晌——下午 日脏——脏的厉害(别想歪了) 吼——喊 各兴撵(nie)肚——洋洋得意 球毛鬼胎——小气 球迷性眼——德性(说这句话容易招来老拳) 周年——骂人的话(有点恶毒) 瓯子——坏小子 难郭嘞——责备人的话 鬼子子——骂人的话,估计是小日本留下的后遗症 宅(音cha)压(音nia)——迷信有鬼或者指厉害的人韦圪切——那个 牺惶——可怜 拴宰——老实(就是被拴住让人宰,呵呵) 剃脑——理发(理发师都成屠夫了?) 黄尘——灰尘 山水(音xu)——洪水 甚——什么 才将——刚才 外起——外面

汉语方言词汇的调查研究

汉语方言词汇的调查研究 本文的内容主要是讨论一些例子。例子就是资料,它是很重要的。李荣先生在《方言研究中的若干问题》(《方言》1983年第2期81-91页)说过:“例子的重要性是怎么强调都不过分的。要先想好例子,再表示意见。要是举不出合适的例子,那种意见是站不住脚的。例子一摆呀,你的功夫就出来了。就能看出你的学力如何,见识如何。例子就好比商店橱窗里陈列的商品。摆出来的都不怎么样,仓库里的就可想而知了。” 一关于方言词语的调查研究 (一)《现代汉语词典》里的方言词 大家都知道《现代汉语词典》是具有规范性质的汉语共同语词典,但是很多人平时不太注意词典里收入了很多带<方>字标记的方言字、方言词。很多带<口>字标记的口语词,还有很多专用于地名、姓名的字头其实大部分也是方言字词。这些条目加起来在词典里至少都有上千或更多的数量。《现代汉语词典》收录这么多的方言字词,是需要方言的词语研究的。这就是“普通话在方言之中,又在方言之上”的道理,现代汉语是整体的,它包括现代汉语方言。下面随意举一些《现代汉语词典》里方言词: 阿姨姨母 腌臜(1)脏;不干净。(2)(心里)别扭;不愉快。 娭毑(1)祖母。(2)尊称年老的妇女。 爱人儿逗人爱:这孩子的一双又大又水灵的眼睛,多~啊! 俺代词。(1)我们(不包括听话的人)。(2)我。 熬心心里不舒畅;烦闷。 熬磨(1)痛苦地度过(时间)。(2)没完没了地纠缠:这孩子很听话,从不~人。 巴结(2)努力;勤奋:他工作很~ 巴望(1)盼望。(2)指望;盼头。 吧嗒(2)抽(旱烟):他~着叶子烟打主意。 拔白(天)刚亮。 白日撞白天趁人不备走进人家去偷东西的小偷儿。 摆子疟疾:打~。 板实(1)(土壤)硬而结实。(2)(书皮、衣物等)平整挺括。 半彪子不通事理,行动鲁莽的人。

独特的地域文化孕育的四川方言词语

独特的地域文化孕育的四川方言词语 摘要:文化,是人类在社会历史发展过程中所创造的物质财富和精神财富的总和,而语言则从口头和书面上承载了文化。每种语言都是该民族长期共同创造的一种文化、一片天地。方言虽然只是语言的分支,但是方言的文化蕴涵、文化价值对我们来说都是一笔巨大的财富。本文就通过将四川方言中的各种方言词语与普通话词语及语义进行比较,从而发现四川方言的发展演变规律,展示出四川方言的生动性和多样性等特点,将这笔重要的口头非物质文化遗产流传下去。 关键词:四川方言词语比较地域文化 四川地处中国西部,是西南、西北和中部地区的重要结合部,是承接华南华中、连接西南西北、沟通中亚南亚东南亚的重要交汇点和交通走廊。四川简称“川”,以益州、梓州、利州、夔州四路而得名。又因先秦时四川曾分属巴国(首都今直辖市重庆)、蜀国(首都今四川成都)两诸侯国,故别称“巴蜀”;今又以成渝为主体的经济区(成渝经济区)为中国第四大经济增长极。产生与四川地区的四川方言属于西南官话的一支,在长期的历史演变中形成了自己独特的特点。可以说,四川方言具有悠久的历史,早在西汉末年,杨雄《方言》记述“梁益之间”或“西南蜀汉”之类的方言词汇就说明当时的四川地区已经有方言的出现,算起来已经有两千多年的历史了。明代李实的方言著作《蜀语》算是四川方言的第一本专著吧。到了清代前期的“湖广填四川”大移民中,大量外来人口迁移到四川。这次长达一百多年的大规模移民运动对四川有着深远的影响,就语言上来说,这次移民使得四川本土方言与外来方言共存于四川这片土地上,并且经过时间的交融,外来方言早已影响了原有的四川方言,逐渐形成了今天“四川一百单八县,县县有方言”,且杂有客家话、湘语等的“新”的四川方言。 成都话是四川官话的代表方言,在声韵调系统上,与成都话相同或者相近的方言点最多,在全省居首。其次,成都话具有权威性,四川境内的方言广播、方言话剧、方言电影电视、方言小品等一般都采用成都话。成都话所具有的普遍性和权威行事历史必然的产物,因此现在四川方言中诸多的方言词语也是从成都话中产生出来并流传开来。 独特的自然地理环境对方言词语的产生具有重要影响。 在四川重庆地区多山、多沟、多坎,平地较少,就算有也是面积较小的。因

太原话和普通话区别

i. 【以“了”代“呢”】 无论你是不是山西人,仔细听一下都可以发现:山西人的句尾总是带一个“了”字,但它的实际意思是普通话的“呢”。经典例句: -咋说话了?(怎么说话呢?) -你干嘛了?(你干嘛呢?) -是了,是了。(是呢,是呢) -说好的幸福了?(……说好的幸福呢) ii. 【以“哇”代“吧”】 “哇”的开口小于“吧”,山西普通话就有这个特点。经典例句: -这的哇。(这么着吧。) -我可美了,是哇?(……我可美呢,是吧?) -太无聊了哇?(太无聊了吧) P.S. 一种很可爱的打法是“太无聊了挖”。如果你有使用这个“挖”字的习惯请默默回复…… iii. 【以“呢(去声)”代“那”】 “呢”字(四声)代替“那”也是个独特的语言现象,和上一条一样,开口更小,吐气更少。经典例句: -呢不儿?(那不是?) -呢我能比?人家呢是天才。(那我能比?人家那是天才) -呢是个啥事了?(那算什么事) iv. 【以“的”代“么”“着”】 我总觉的说“的”比“么”“着”要舒服很多,——后者太拿腔拿调了,“的”多有语言快感呀!而且也体现了山西人的坦率等诸多品质。经典例句: -你看地图上都标的了。(地图上都标着呢。)这的走肯定没错。(这么走肯定没错) -别关电视~我正看的了。(我正看着呢) -你呢的拧肯定拧不开,因为你拧反了。(你那么拧肯定拧不开) v. 【以“v”代“w”】 我们山西人说声母“w ”总是会发出“v”的音。区别是:前者是圆唇音,后者是咬唇音,正如“very well”中两个单词的区别。(“乌”这个音除外,因为这是个整体认读音节,没有声母。其他的大家可以试试读:外国;为什么;嗡嗡叫;王先生)

重庆方言集锦

重庆方言集锦 第一集 1. 摆龙门阵=聊天=侃大山 2. 吹牛=吹垮垮==聊天 3. 雄起=无所畏惧、勇往直前、敢于牺牲、宁死不屈 4. 冲壳子=傻冒、吹牛 5. 要得=得行=作数==可以 6. 要不得=不得行==不可以 7. 要不要=偶然 8. 空了吹==空话=闲话=说了不作数=有空再来聊 9. 伸抖=顺畅 10. 对头=正确 11.不对头 =错误 12. 晓得=知道 13. 晓不得=不知道 14. 尽都=全部 15. 紧到=长时间 16. 哈哈儿=短时间 17. 叮咕儿盯到=专注看到 18. 硬是=真的 19. 拢了=到达 20. 黑(音He)懑=很 21. 行(Xin)头=工具 22. 行(Hang)势=能力强 23. 默到=黯到==猜想=以为 24. 棱精光骨=穿着齐整、打扮光鲜 25. 团转=周围 26. 老果果=老蕨蕨==老头儿 27. 老鲫壳=老辣==老奸巨猾、老道 28. 糯米老头儿=褒蔫老头儿==脾气懦弱的老头子 29. 老蚱蜢=老精蹦==老头子精力充沛 30. 散(音)=呀(语气助词)如“走散” 31. 达嘛(音)=呢(语气助词)如“我来了达嘛” 32. 啷概=啷个==怎么 33. 咙个=勒闷==这样 34. 啷个=那闷==那样 35. 勒(音)点=这里 36. 驾势(音)、=驾默(音)==开始 37. 过场=程序 38. 脎各=结束 39. 撬杆=死亡 40. 桥起=作难人 41. 悻儿场合=假场合 42. 幺不到台=很了不得

43. 耍=玩 44. 耍朋友=处对象 45. 名堂=板眼儿==办法 46. 默到起=以为 47. 把戏=玩艺儿 48. 幺嫣儿=多事、多一个鼻孔出气 49. 衰摆=难为人、潇洒 50. 想精想怪=想入非非 51. 谗奸掇事=惹事生非 52. 蔫丝瓜=无精打采者 53. 瓜娃子=呆头呆脑、孤孤单单 54. 蔫巴屁臭=有气无力 55. 踩左踩右=故意作对 56. 墩笃=男子帅气、体格强壮 57. 打逗凑=凑热闹 58. 子(抓子)=什么 59. 躴钎钎=瘦高个子(如干豇豆) 60. 躴唧杆=蛇 61. 矮垛垛=矮墩墩==小个子 62. 戳锅漏==败事者=坏事者 63. 覻(Qiuo)一眼=瞧一眼 64. 嵬儿=男孩 65. 半截幺爸=不懂事的半大人 66. 妹(嵬儿)=女孩 67. 街娃=城镇青年人、二混子 68. 杂皮=二流子 69. 操哥=好打扮的男青年 70. 兄弟伙=哥们 71. 煽盒盒儿=找女朋友 72. 冒皮皮==夸大其词、夸夸其谈 73. 惊抓抓=大惊小怪 74. 搅(Gao)事棒=多手多脚者=多嘴多舌者=多事者 75. 背时=倒霉运 76. 该背时=该倒霉 77. 背油=多费事 78. 出笨=闯祸 79. 稳起=不动声色啥 80. 打粑壁=蹭起 81. 遭不住=乘不起==受不了 82. 套起=捆起=绑起 83. 扎墙子=扎起==助威=作后盾 84. 吼巴儿=跟到钩子打合声==助威、附合 85. 打脱离=离婚 86. 猫煞=厉害,脾气爆

平顶山方言词汇现状研究

收稿日期:2007-08-28;修回日期:2007-09-17 作者简介:段亚广(1970-),男,河南上蔡人,讲师,博士研究生,主要从事方言及音韵研究。 第25卷第3期周口师范学院学报 2008年5月Vol.25No.3Jour nal of Zhouko u Normal University M ay 2008 河南方言研究的历史和现状 段亚广 1,2 (1.河南大学文学院,河南开封475001;2.中山大学中文系,广东广州510275) 摘 要:在过去五十多年的研究中,河南方言大致以1979年为界分为两个时期。文章概括分析了这两个研究阶段中各自的成绩和存在的问题,并对今后河南方言研究的方向和课题提出了自己的建议。 关键词:河南方言;历史和现状;方向和课题 中图分类号:H07 文献标识码: A 文章编号: 1671-9476(2008)03-0113-03 河南省地处中原,在中国历史上相当长的时间里,其政治、经济、文化都较为发达,郑州、洛阳、开封、安阳、商丘、许昌等均为国家历史文化名城。正是由于这一特殊的地理文化优势,河南方言在民族共同语基础方言的形成过程中起过重大作用,其语音也被称为中原音、中州音、汴洛音,在汉语史上有重要地位。进入20世纪后,汉语方言学在全国勃然兴起,至今方兴未艾。然而,令人遗憾的是,有着重要汉语史价值的河南方言的研究却相对滞后:研究者寥寥无几,有影响的学术专著屈指可数。河南方言研究在当代方言学中的缺席造成今天汉语史和方言学研究的断链。在研究中,凡涉及到河南方言,大家深感手头材料捉襟见肘。本文拟就近五十年来的河南方言研究作一总括式评价,并对河南方言研究的未来提出一己之见,以期引起河南甚或更多的语言工作者来关注河南方言、研究河南方言。 一、河南方言研究历史概述今天所能见到的最早的河南方言研究文章,是1935年以河南通志馆的名义发表于 河南教育月 刊 上的 河南方言调查 [1] ,而现代意义上的汉语方言研究始于1928年国立中央研究院历史语言研究所的成立,可见河南方言研究的起步并不晚。此后,直至今天,河南方言的研究大致可分为两个阶段。 第一阶段,1979年以前。事实上,这一阶段的研究主要集中在1957-1965年,其背景是20世纪50年代末的全国方言普查。1950年,中国科学院语 言研究所成立,并于1954年成立了由丁声树任组长、李荣任副组长的方言组。1956年为了推广普通话,高教部、教育部下达了进行方言普查的指示。 两年多时间里,全国总共调查了1849个市县的汉 语方言。 [2] 河南省承担此次任务的是河南大学的前身 当时的开封师范学院,负责人是张启焕、陈天福、程仪。这次方言普查共调查了河南方言123个点[3],成果是十本手册和一本书。十本手册分别是郑州、开封、洛阳、南阳、信阳、许昌、漯河、濮阳、新乡、安阳等地区学习普通话手册,一本书是 河南方言与普通话词汇语法比较 (程仪,1959),均由河南人民出版社出版。这次河南方言普查的主要特点是针对性强,即以推广普通话为目的。因此,调查研究的主要内容放在了河南方言同普通话规律的对照上[4]。语音部分稍详,词汇和语法较略。限于当时的条件和水平,这些研究还局限于非常基础的描写,并且在字表的设计、词条的挑选、语法例句的选择等方面都有很多不足。今天看来这些材料的价值有限,但它们毕竟是河南方言研究的早期材料,历史意义尤显可贵。 另外,这一时期值得注意的是赵月朋和贺巍在 中国语文 和 方言与普通话信刊 发表的几篇论文。赵月朋是最早关注洛阳方言的人,这一时期他发表的三篇论文中有一篇谈到了洛阳方言的语法现 象,实开方言语法研究之先河。贺巍先生的三篇文章都是关于获嘉方言的,有一篇谈到了韵母的音变问题,也较有价值。 第二阶段,1979-1999年。1979年 方言 杂志创刊,1981年全国汉语方言学会成立,这两个事件标志着当代方言学的复兴。1979年学位制实行,一

浅谈方言与其地域文化

浅谈方言与其地域文化 【摘要】本文旨在通过地域的多个文化特征,来揭示方言与地域文化的相互关系。让我们感受地貌独特的风土人情和文化生活。 【关键词】方言地域文化历史地理环境文化习俗 前言 方言是在一定地域通行的、同共通语有所差异的话。就一般情况来说,在一定的地域形成了方言,同时也形成了地域文化。作为文化的载体,方言和地域文化在形成过程中是相互依存、相互影响、相互推进的。英国语言学家帕默尔说过:“语言忠实地反映了一个民族的全部历史、文化,忠实地反映了它的各种游戏和娱乐、各种信仰和偏见。”语言反映民族文化,方言反映地域文化,其中的规律是一样的,前者是整体,后者是分体,二者之间是大同和小异的关系。 正文 研究语言,不了解民族文化就不能有真切的理解,研究方言也必须关注地域文化;换一个角度看,要了解民族文化或者地域文化,透过语言和方言这个载体便是一条便捷的途径。当代人文社会科学的新成就正是许多交叉学科相互渗透、共同努力的结果。那么,方言与地域文化的研究有哪些重要的视角?应该着重发掘哪些方面的语言事实,考察哪些方面的文化特征? 一方言与地方历史 我们都知道,方言是历史上形成的,现存的方言的许多特征只有联系地方史料才能正确理解。比如闽语区大家都知道的“妈祖”、“天妃”,也进入了方言口语:泉州人把面目威严的女人喻为“天妃妈”。由此可见历史人物在当地的深远影响,在方言中留下的印记。 语曰:“四川一百单八县,县县有方言。”清代前期“湖广填四川”移民运动后,外省各种移民民系在四川形成“大杂居小聚居”的聚落形式,各从其俗,各得其所。与外人交流用四川官话,平时家人聚谈或同籍交谈则用原籍方言,谓为“打乡谈”。例如“打帮帮腔”本指川戏高腔戏的一种独特的艺术表现形式,有后台专人紧接台前人物的唱腔或道白,以传达烘托句中人物的复杂感情活动和心理活动。“打吆喝”打招呼:是人们相遇时即兴的问话。在四川传统教育中特别包含了“要喊人”,开县人打招呼,开口闭口都是“你俩儿”,显得十分亲热。

重庆方言词汇的地域文化阐释

Modern Linguistics 现代语言学, 2020, 8(3), 381-387 Published Online June 2020 in Hans. https://www.360docs.net/doc/dc16621329.html,/journal/ml https://https://www.360docs.net/doc/dc16621329.html,/10.12677/ml.2020.83052 Regional Cultural Interpretation of Chongqing Dialect Vocabulary Weiyan Tao, Youkui Xia* School of Education and Science, School of Arts, Chongqing Normal University, Chongqing Received: Apr. 24th, 2020; accepted: Jun. 3rd, 2020; published: Jun. 10th, 2020 Abstract China has a vast territory, as the saying goes, “ten li is different from one day”. “The name of the five sides, the different voice of speech”, has been since ancient times. Chongqing dialect (Chongq-ing dialect) belongs to the southwest mandarin of the northern dialect area. Although it has many similarities with other branches of the northern dialect area, it also has many characteristics of its own. It integrates itself in pronunciation, vocabulary, grammar and other aspects, especially vo-cabulary. This paper tries to analyze the four aspects of Chongqing dialect characteristic nouns, dialect characteristic words, slang, Xiehouyu, trying to reflect the different types of cultural cha-racteristics of the region through these words of different semantic fields. Keywords Chongqing Dialect, Vocabulary, Region, Culture 重庆方言词汇的地域文化阐释 陶苇燕,夏友奎* 重庆师范大学文学院教育科学学院,重庆 收稿日期:2020年4月24日;录用日期:2020年6月3日;发布日期:2020年6月10日 摘要 中国地域辽阔,俗话说“十里不同天”。“五方之名,言语异声”,自古已然。重庆方言(重庆话)隶属北方方言区的西南官话,虽与北方方言区的其他分支有许多共同之处,但也有不少自己的特点,在语音、*通讯作者。

山西榆次方言大全字典 日脏提拔姑

山西榆次方言大全字典日脏提拔姑 方言是一种独特的民族文化,每一个地方都有自己独特的方言,它传承千年,有着丰厚的文化底蕴,下面是XX方言大全栏目收集到的山西榆次方言大全字典日脏提拔姑,希望能够帮助你去了解更多的地区文化特色,认识方言蕴含的文化艺术。 山西榆次方言大全字典 A 阿航 B 帮桑 败地各老 波波忠——潮虫 崩斗——额头 逼斗——挨打. 逼斗油子——易挨打的人 波姨——接了婚的女人 不烂着——用小米做得一种饭,蒸法. c 抽斗——抽屉. 出洗——收拾某人,例句:等的出洗你了哇. 歘火——生气

歘拐——出事,闯祸,实为”出怪”. 歘免——常用于形容大大方方,不扭捏上的台面的人 D 待见——招人喜爱.例句:偶克待见这块妮子了!范文无忧整理该单散——粗绳子 倒瞎——聊天 登——疼 等当——比划 的脑——头,脑袋.亦说”的脑蛋子” 丢交倒了——摔倒了 咄子--——屁股,同”咄蛋子” E 恩娘——人家 二股巾——无袖背心 F 妨主:——形容一个人令人讨厌,参见三国演义“眼下有泪槽,额边生白点,名为‘的卢’,骑则妨主。” 妨七主 G 杠——跑 个缆——棍子 个低——泛指各类突起物.

个低腿——膝盖 圪矬——皱,不展 圪蹴——蹲.例句”圪蹴的物儿做甚了是” 个捞——角落 个料——不直或不正. 个挤——挤一挤 个督——拳头 个脸间儿——嘎肢窝 个扭——肘部 揪四——丑态,例句:”看你外揪四哇”! 勾欠——指欠打或快遭报应 刮游——出去转,参见”悠万” 锅舍:——屋内.一说”归舍” 鬼底惑琐——猥琐的样子,也形容没教养的样子. 蝈吕——山羊 H 害豌豆——捣鬼. 害数——结果.例句:“闹不下个害数” 核章来——傍晚,实为”黑将来” 亥——鞋 颃马卡子——下巴.”卡子”为常用后缀,如”骷髅卡子”和浪浪——小巷子

高中地理图说天下山西方言对“妻子”的称谓素材

山西方言对“妻子”的称谓 山西方言中,对“妻子”的称谓主要有以下几种:老婆、婆姨、婆娘、女人、媳妇、女妗、家里、家里人。 按照其形成原因,可大致分为三类:直接称呼、指代称呼、转义称呼。 直接称呼的有:老婆、老婆们、婆姨、婆娘、媳妇,其中以“婆”为核心的“老婆”、“婆姨”等称谓最为常见,几乎每个地区都可以见到。这些称谓多为背称。如:这是二狗的婆姨。一般不用于面称。 指代称呼的有:家舍的、居舍的、家里的、屋里、屋儿,以身份和在家中的地位来指代。这些称谓也多用于背称。如:这是张三居舍的。一般不用于面称。 转义称呼的有:女人、家里人,原来泛指一类人或专指大孩子,现在用来特指妻子。 面称则各地有各地的习惯。如洪洞、临汾一带的方言婆婆叫媳妇则常用“某某地的”,丈夫呼叫妻子则以大孩子的小名呼之。如果这个媳妇是娶自王村,则呼她为“王村的”,如果临汾人娶了洪洞媳妇,则临汾人呼她为“洪洞的”。这些称谓多用于老年妇女之间或老年人称年轻的媳妇。临汾四邑方言有的老年丈夫称妻子则用大孩子的名字代替。其他区方言则多以“他嬷、娃他妈”呼叫。 以上称谓大多是乡下的中老年以上的人所用,年轻人、城里人一般不用。现在无论年轻人老年人则以叫名字为常了。以上比较含蓄的指代称呼主要出现在山西东南区和南区,如晋方言上党片、中原官话的汾河片等。山西南部和东南区,习惯将妻子称“屋里的”,而北区相对较少。这是由于历史原因使得山西南北之间有着比较明显的文化差异。 历史上,晋北地区曾经先后被鲜卑、契丹等北方游牧民族占据。这些游牧民族并没有土木建成的房屋,思想中没有“屋子”的概念,也就不会把妻子称为“屋里的”了。而晋南则一直存在砖木的房屋或窑洞,这是把妻子称为“屋里的”的客观条件。而且晋南主要是农耕文化,强调“男耕女织”,女人织布做饭等劳动主要在屋里进行,“男主外,女主内”,所以可以用“屋里的”来指代妻子。 不仅晋南方言把妻子称为“家里的”、“屋里的”,在北方各地,比如山东河北等地,都有这样的称呼。清代小说如《红楼梦》里,就有这样的称谓,把家里的已婚女仆称作是“某某家的”,“某某”即是其丈夫的名字,如“周瑞家的”、“王善保家的”。另外,还有“屋里人”这个说法,与晋方言中的“屋里的”意义相近,是“妾”的一种特指。

重庆方言

重庆话大部分普通话里的J声母读G声母,比如街,解,界,届,介。阶等读(gai )。 较,叫,觉,窖等读(gao )同粤方言。 普通话里的H声母我们一般读F声母,同粤方言,如湖北读(fu be ),花,话,化等读(fa )有些区县F声母读H声母,同闽方言,如飞机读(hui ji )。 有些区县原,院,愿等读(wan)同闽方言,严,淹等读an,同粤方言,而重庆主城区一般y 声母读n母,如严,验等读(nian),同吴语,而合川和四川广安等地n声母一般读y声母,如泥,你,撵,年等读(yan),过年读(go,yan ).涌,永,用,勇,泳等读(yun),容,绒,融,溶,戎等读(yong).荣读(yun/yong),读yong的同客家话。 z c s不分,平卷舌部分,如呈,程,乘,诚,承读(sen),同粤方言,迟,翅,刺,等读(zi),常,尝,偿等读(sang).项,巷等读(hang)同吴遇也同粤语。 象,像等读(qiang ).部分区县走,邹等读(jiu)同客语,亦同闽语。 普通话里的uo声母一般读o声母,如过,果,锅等等读(go),普通话里e韵母一般读e(读英语音)和o。 如克,刻,客等读(ke),可,棵,壳等读(ko)。 普通话里的un韵母一般读en韵母,如莴笋(o sen),白,百,北等读(be)。 家,加,价等读(ga),如家(ga)公,家(ga)婆同粤方言。 在人称代词上体现了南方特点,如爷爷(公公/阿公,奶奶(婆婆/阿婆,阿嬷)。姐姐(阿姐),哥哥(阿哥)。 说话喜欢倒装,体现了古汉语特点,比如“我先走了”一般说'我走先",“这件衣服勉强还可以”,一般说成“这件衣服强勉还可以”,公鸡,母鸡一般说鸡公,鸡母。 大小一般用粗细来表示,如小孩(细娃,细孩),说话小声点一般说成(说话细声点),当然,重庆话里大一般用太表示,比如“这个苹果好大哦”一般说成(勒go苹go好tai 哦。)。 绳子一般说(索子或索索)同客语。稻一般说(禾)同客语。这些都体现了古汉语特点。 茂,贸读(mong),如茂(mong)盛,贸(mong)易。 没,美,每,梅等读(mi),如眉(mi)毛。 牡,母等读(mao)如牡(mao)丹,牡(mao)蛎,母(mao)亲 。 琵,痹,等读(pi),如麻痹(pi),**(ha pi).批,披等读(pei),如批(pei)文,批改作业(pei gai zo nie)批(pei)发,披(pei)衣服。

合肥方言词汇调查研究

合肥方言词汇调查研究 作者:陈卫洋指导教师:张丽 内容摘要:本文以安徽省省会——合肥市市区方言为研究对象,详细列举归类合肥话中的常见词汇,制作了合肥方言词汇与普通话词汇对比一览表。调查发现:合肥方言兼有南北方言的某些特点,合肥方言中单音节词比普通话要多,合肥方言词汇具有轻声和连音现象;合肥方言中用“子”作后缀的词很丰富,且方言中有很多运用比喻手法构成的词,生动形象,同时给合肥方言的研究带来一定的趣味性。 关键词:合肥方言;词汇;调查 一引言 (一) 合肥及合肥市概况 1.合肥的历史地理概况 安徽省省会——合肥地处江淮之间、安徽腹地,历史悠久,人杰地灵。早在夏商时期,境内居住的“淮夷族”人,已经是人类早期文明的部落群体。春秋时期,合肥地区在政治、经济、文化等方面的发展状况,“皆胜淮左”。西汉时,合肥置县,东汉建安中(约200年),合肥为扬州治所。自此后,历经1700余年,合肥一直为州府治所,名都要邑的地位始终未移。三国时期,合肥曾为三国魏国重镇,兵家必争之地。魏吴双方围绕争夺合肥的制控权,曾数战于此,以致使这块土地成为著名的三国古战场。当年曹操点将教弩台、张辽威震逍遥津、吴主跃马飞骑桥的故事,仍为今人津津乐道。合肥作为一代清官包拯的家乡,自古人才汇兴,贤达代出。包拯之后,见之于史志的历代合肥籍风云人物有余阙、陆遐龄、龚鼎孳、李天馥、李鸿章、刘铭传、聂士成、范鸿仙、吴旸谷、王正藩、段祺瑞、卫立煌、崔筱斋、蔡晓舟、孙仲德、杨振宁等数众。[1](P1-2) 合肥市位于安徽省中部,地处长江、淮河之间的丘陵地区,水资源较丰富,南有巢湖,北有瓦埠湖、高塘湖,东可由滁河提引长江水,西可引淠史杭总干渠水。市区西北部董铺水库,是合肥最大的水库。合肥的生物资源种类很多,农作物主要有水稻、麦类、豆类、油菜、花生、芝麻、棉花、烟叶、薄荷、蔬菜、西瓜等。合肥地区的矿产资源已探明储量的有10多种,其中,磷矿石、大理石、

运城方言

关于河东(运城)方言 中原官话/河东方言/客家方言 河东方言与关中,河南,燕等官话相比, 大概有什么不同和独特之处?为什么说河东方言与非楚的三南语, 赣客粤, 有相似之处? 是"体似", 还是"神似"? 我认为神似为主,实际上河东方言和晋语的差异实在太大,但二者是神似的,所以晋语区的人听河东方言会有一种很亲切的感受,只要用点心听懂它是没有太大问题的,而我能听懂客家广播的原因也在于有一种似曾相识的感觉,这样,一切障碍都不成什么问题了。 相反,晋语在很多方面和江淮、吴语相似(桥本万太郎、侯精一先生都有这方面的研究),但这完全是形似,他们的听感根本不同。河东方言和燕、齐的差异实在太大,相似点大约只有入声舒化、古全浊上归去声等很少的方面; 河南话古代显然应近于秦晋,但事实上现在已高度趋向于燕齐,所以河南话和关中话、晋语的同源词很多,但听感明显不同;所谓关中话,,在一二百年前(最多三四百年前)关中方言和河东方言应是同一种方言,但是后来在西北兰银、东面河南、南面上江的包围下被燕齐化了,所以关中方言明显具有了官话的特点,与河东方言七成神似,五成形似,但比河东方言好懂得多。 客家话似乎各地差别也不少。我曾听过一个客家话“月光光”的童谣觉得和陕西关中话有些像。曾在天涯社区的客家联盟的一个帖子上看到有人说,客家五华话和陕西关中话很像,不知是不是这样。 客家话听起来非常像南部晋语和晋西南的河东方言(中原官话汾河片),我完全不懂客家话,听客家广播却没有什么障碍。客家话的调类和山西东南部的长治话(属晋语上党片)相同或相近,感觉上其发音和山西西南部的运城话(属中原官话汾河片,是中原官话中最存古的,古全浊声母塞音、擦塞音也存在文白异读现象,和其他官话不同)。晋语中也有“月光光”这样的说法,晋语最重要的特点之一就是叠词丰富。 客家话像关中话是因为其像山西运城话,而运城话又有很多地方和关中话相同。客家南迁的起点是并州上党(今山西长治),虽然客家河南人的血统大些,但今天的晋语最晚在八百年前就和官话分道扬镳。山西话被称作汉语的“古化石”,大体上保留了宋代中原和西北的方音,所以南部晋语比河南话更能反映出古代中原话的特征,客家话显然更像晋南话。 晋西南的河东方言(中原官话汾河片),比晋语还要难懂,古全浊声母塞音、擦塞音今白读不分平仄一律读送气音,和客家话相同且听感很像,和官话却完全不同,西南跟中原语分开并不久. 关中语本来就有"戎"的成份. 西南语在元明之际形成时同时 受了关中,江淮,赣客等成份的影响,但中原语的成份还是大一点吧. 至于辅音方面当然受古蜀方言影响.古蜀方言是怎么回事我不感定论. 可能在某方面会很象客家话, 但当然不会是同 受楚吴的影响, 可能受关中的不断影响还更大. 就是这样,而且懂了山西运城话(晋、秦、洛交界处)就离懂客家话不远了,二者的特点实在太像,古全浊声母塞音、擦塞音今不分平仄一律读送气音——当然最好再懂一点入声分阴阳共阴平、阳平、上声、阴去、阳去、阴入、阳入七调听起来和客家话近似的抑扬顿挫型的晋语上党片长治话。 有一点敢肯定,除晋语区和关中地区以外的北方人几乎完全听不懂山西运城话(中原官话汾河片/河东方言),我就见过两个陕西汉中人完全听不懂(汉中方言为中原官话秦陇片);许多南方方言区的人也听不懂,我见过两个江淮人完全听不懂运城话,一个吴语区人称只可猜出20%。南方江淮应完全听不懂河东方言,闽、吴、湘能懂10%-25%左右,和河东方言近似的粤、客、赣可听懂75%左右(古全浊声母塞音、擦塞音今不分平仄一律读送气音)。

恩施方言词汇语法研究讲解

湖北民族学院科技学院本科生毕业论文(汉语言文学) 恩施方言词汇语法研究 院(系)名称文学与传媒学院 专业汉语言文学 学生姓名陈彦蓉 指导老师金小栋 2015年5月10日

The graduation thesis of Hubei Institute for Nationalities Institute of science and technologyundergraduate (Chinese language and Literature) Study on the vocabulary of Enshi dialect grammar Department name Professional Name Name of student Chen Yan Rong Instructor Jin Xiao Dong On May 10, 2015

目录 摘要 (1) 引言 (3) 一、概述 (3) (一)恩施方言简介 (4) (二)恩施方言形成原因 (4) 二、恩施方言词汇语法的运用 (4) (一)恩施方言的特殊发音 (5) (二)恩施方言的词汇运用 (5) (三)恩施方言的疑问句表达 (6) (四)恩施方言歇后语与俗语的特色 (6) (五)恩施方言与四川话的相同点 (7) 三、恩施方言的表现形式 (7) 四、恩施汉语方言的发展 (8) 结语 (8) 主要参考文献 (9) 致谢 (10)

摘要 恩施方言博大精深。兼容巴蜀文化之俗,荆楚文化之雅。恩施方言(又称本地土话),是土家人在长期的社会生产、生活中创造的独具特色的交流语言。它带着浓厚的民族气息,有着恩施特有的人文底蕴,是恩施人民宝贵的文化结晶,也可以说是一条文明的长河,见证了恩施的发展。 本文主要恩施方言简介、恩施方言的词汇语法运用、恩施方言的特点、恩施汉语方言未来的发展四个方面来阐述。 关键词:恩施方言;方言词汇语法;方言发展

古老而优雅的山西方言

古老而优雅的山西方言 在山西的晋中、晋西北一代有很多土语是很古老而优雅的: 1.“居舍”——就是屋子、“家里”; 2.“箸秸”——一种灌木,秸杆很直,质地坚硬,过去老乡很少用竹筷,就是用“箸秸”杆来作筷子的。箸是筷子,秸是秸杆,箸秸是作筷子的秸杆。现在山西人没有“箸”的说法了,但是“箸秸”的名称一直没有变; 3.“参差不齐”——不识字的农民都有这样的口头语,而且读音绝对正确:“cencibuqi”。只有上过学的人才可能读成“canchabuqi” 4.“兀”——一种方形的凳子; 5.“兀的”——语气助词,意思比较宽泛,类似“那么”、“当然”、“可不是嘛”等意思。例:“你会唱京剧?”“兀的哩!”(意思是“哪当然啦!”)这个词在元曲里常常看到,现在仍然是当地人的口头语。 6.“舁”(读yú,阳平)--抬的意思。这个字好像很古老了。《说文解字》解释是:“舁,共举也”。 7.“荷”(读hě上声)--承担、搬动的意思,也引申为一般的“拿”、“携带”。这是非常普遍的口头语。“荷不动”,就是拿不动的意思。这个用法也很古老,汉朝张衡《东京赋》有“荷

天下之重任”句。 8.“恶色”--就是垃圾。这也是很古老的用语。色,是种类的意思(如:各色人等)。恶,是“醜恶”,“卑劣”的意思,和“美”、“好”反意。现在台湾人讲的“国语”中把“垃圾”读作“lèsè”和山西方言接近。 9.“恶水”――是指脏水、污水,不是我们一般说的“穷山恶水”的“恶水”。说“恶”而不说“脏”,是不是也很文雅? 10.“巡田”――就是秋天看护庄稼。别的地方叫“看秋”,“护秋”,远不如“巡田”富有韵味。每到秋天,村里会指定专人担负巡田的职责,担负这种责任的人被称为“巡田的”。“巡田的”很厉害,一般都会几下拳脚。基本的装饰是,腰里缠一条长长的蓝布作的腰带,腰间别一个小小的“马床”。所谓马床,是一种三条腿的袖珍小凳子。马床有两个用途,一是巡田的累了可以随地坐下休息,更重要的用途是用来打人――打那些偷庄稼、蔬果的大人小孩。一般是打屁股。据说打上很疼,但是又不至于打坏筋骨。 11.“胡阑”――圆圈、环的意思。引申为“那一片地方”。元曲《高祖还乡》(作者睢景臣)有云:“一面旗白胡阑套住个迎霜兔,一面旗红曲连打着个毕月乌”,这里“胡阑”是环的意思,曲连是圈的意思。现在的山西中部和北部也还是这样的说法。这是一种单字复音的语言现象。胡阑,取“胡”字的声母,和“阑”字的韵母,连在一起快读,就近似于是“环”;曲莲,取“曲”

重庆方言

重庆方言词汇的透析 [摘要]:重庆方言,一个个生动有趣的词汇,表达了巴渝民众幽默豪爽的个性,形成了带独特地域特色的文化现象。这些丰富多彩的方言词语成为记录巴渝文化的载体,是重庆独有文化的符号象征。 [关键词]:重庆方言词汇 方言,一方之言。它是通行于一定地域的话,是语言的地方变体。重庆方言隶属北方方言区的西南官话,虽与北方方言区的其他分支有许多共同之处,但也有不少自己的特点,在语音、词汇、语法等方面都自成一体,尤其是词汇更具特色。重庆方言表达了巴渝民众幽默豪爽的个性,形成了带独特地域特色的文化现象。文化中最容易引人注目的是社会物质生活,服饰、饮食、住房、器物、交通工具、劳动工具、娱乐器具等,这些东西都会在方言中有所记载。重庆方言里不乏这样的新创造。 重庆方言的魅力在于它能够形象生动地表达出语言的内涵,同时也体现了人物的性格特征,换成其他语言形式就会显得于瘪、失真;还在于它轻松搞笑、生动通俗,有许多有趣味又有个性的词语,同时又有深厚的文化历史积淀。重庆方言是重庆文化的历史积淀,具有深厚的地方特色。重庆方言具有的凝聚力,可以让重庆人产生相互的认同感。在这里就着重看一下重庆方言中的词汇。例:宝器:像活宝爱出洋相又带傻气的人。“宝器”一词发源于重庆,是重庆人的口头禅。“宝器”本指宝物一类器物,供人把玩。言行土俗而带傻气的人常被人耍弄,因而被称为宝器。也有人叫作“宝气”,当指宝器之人表现出来的傻气,非指宝器之人。相当于“宝里宝器”。 (1)样子土惨了,偏偏还喜欢打领带穿西装,还操一口秀普,硬是宝器一个。 (2)那个宝器,经常遭别个逗起耍。 背时:意即悖逆时运,倒霉。有的写法是“背湿”,这个背湿与我们重庆的天气有关,雾都重庆深秋阴雨连绵,衣裳洗了一个星期不干,穿上身背肯定湿,人“背湿”了处处触霉头子——上电车挨车门夹,喝稀饭把舌头烫了,饭后散步,踩到没铁盖的下水道洞洞里去了。凡是背湿鬼都抱怨重庆的鬼天气。还有个俗语就是,乌龟淋雨——背湿。不过,这个俗语很生动很形象。挨雨淋了,长霉,霉起冬瓜灰了,形容人晦气透顶。 (1)劝你不听,总有一天该背时的。 (2)你活该背时。 方脑壳:意即傻人、笨人,是骂人的话。正如方言电视剧中唱道:“方脑壳、哈戳戳、祸事来了跑不脱。”在重庆方言中,“脑壳”家族,个个是哈脓包,“哈儿师长、方脑壳、轻脑壳、猪脑壳、木鱼脑壳、灰面脑壳、没长脑壳”。 哈儿:人太傻,太憨,太笨,抑或是太天真可爱,常被人喊作“哈儿”。“哈儿”的意蕴丰富,形无定形,义无定义,神戳戳、宝筛筛、乐呵呵、筋绊绊、瓜