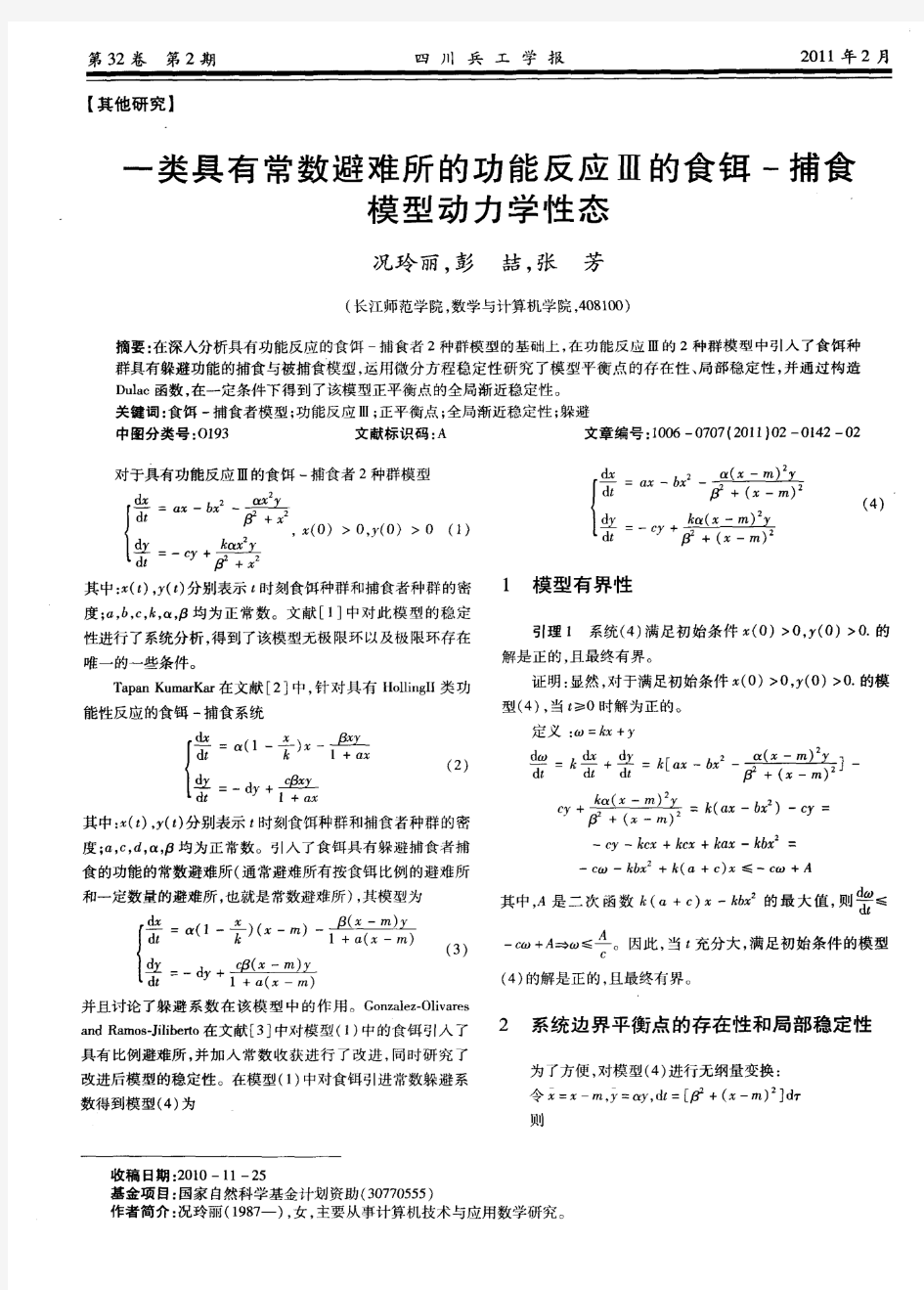

一类具有常数避难所的功能反应Ⅲ的食铒-捕食模型动力学性态

功能性血流动力学监测ok(可编辑)

功能性血流动力学监测ok 功能性血流动力学监测 徐军综述王仲于学忠审校 中国协和医科大学中国医学科学院北京协和医院急诊科(100730) 血流动力学的监测是急诊危重病人早期判断以及治疗过程中效果观察、治疗方案反馈与调整的重要手段, 合理选择监测指标并正确解读有助于有利于临床判断与治疗, 有利于病人的预后。常规血流动力学监测其核心内容是组织灌注与氧代谢状况, 但近年来研究发现传统的静态血流动力学监测有很大的局限性, 影响临床判断与治疗, 甚至导致临床决策错误。而功能性血流动力学监测实现动态功能监测是传统监测的有益补充, 现将其作一简要综述。 常规静态血流动力学监测的局限性常规血流动力学监测包括体循环监测参数: 心率、血压、中心静脉压CVP与心排血量CO和体循环阻力SVR肺动脉楔压PAW等与氧动力学参数:氧输送DO2氧消耗VO2血乳酸、脉搏氧饱和度、混合静脉血氧饱和度SvO2等。在循环监测中对于容量状态的判断是监测的重中之重。从理论上讲直接监测心室舒张末容积是最理想的反应心脏前负荷, 但一直以来实际临床监测中尚无简便易行的容量指标来监测心脏前负荷,主要使用压力指标CVP和PAW间接反应容量。监

测CVP对调整右心容量起到了一定指导作用,但在反应左心前负荷方面 仍有较大局限性。肺动脉漂浮导管测定容量通过-- 肺小动脉嵌入压幻肺静脉压幻左房压幻左室舒张末压幻左室舒张末容积这一生理假设实现压力监测代来反应容量状态。但是CVP 和PAW都是通过压力代容积方法来反应心脏前负荷,会受到心室顺应性、血管张力、机械通气等因素的影响, 对于临床准确判断带来困难 (1)(2) 。 近年来有些研究显示, 肺动脉漂浮导管会增加病人并发症, 使死亡率升高。但也有随机、多中心、大规模、前瞻性临床研究表明 (3)(4)(5), 在危重病治疗中肺动脉漂浮导管对病人死亡率、总住院时间、ICU 住院时间、器官支持治疗时间均无影响。研究者分析认为: 医务人员对漂浮导管数据的误解、缺乏更全面的知识培训以及对于这类病人过于激进的治疗是肺动脉漂浮导管不能给危重病人带来益处的主要原因。因此往往不能依据单一监测指标来判断支持的目标或终点。此外单一静态监测指标常常会出现临床监测结果与病人真实血流动力学状态之间存在差异, 给危重病人血流动力学状态判断分析及治疗反应评价带来困难。 功能性血流动力学监测是指应用血流动力学监测各项指标, 结合病人生理状态, 采用一定的治疗措施动态观察机体现有和储备血流动力学情况, 从而指导治疗。它要求我们根据不同病人基础状态, 不同疾 病, 疾病发展不同阶段与不同治疗方案的影响, 全面统一评判各种 监测指标的价值和局限。目前功能性血流动力学监测措施中除临床常用的容量负荷试外, 尚有被动抬腿试验、中心静脉压的动态改变及正压通

运动力学(有答案)

一选择题: 1根据人体重心和支撑点的位置关系,手倒立属于哪种支撑平衡?(B) A 上支撑平衡 B 下支撑平衡 C 混合支撑平衡 D 稳定支撑平衡 2 跳高运动员起跳时要用力摆臂摆腿,这是因为(C) A 能带动重心,超越较高的横杆 B 把动量传递到起跳腿上,带动起跳腿向上 C 改变支撑反作用力,能增加起跳腿的蹬地力量 D 上述答案都不对 3 人体平衡时的稳定角是(B) A 重心的倾斜角 B 重心垂线与重心到支撑面边缘的相应点连线的夹角 C 重心与支撑面边缘相应连线的夹角 D 重心垂线与重心到支撑面中心连线的夹角 4跟腱附着点的跟骨骨折,是由于小腿三头肌的强力收缩对跟骨产生异常大的(B)引起的。 A、剪切载荷 B、拉伸载荷 C、压缩载荷 D、复合载荷 5乒乓球静止放于球桌上,球与桌面之间存在着弹力,弹力的大小(B) A、大于球的重力 B、等于球的重力 C、小于球的重力 D、没有弹力 6人体的骨杠杆系统包括:(ABC) A 省力杠杆 B 平衡杠杆 C 速度杠杆 D 力量杠杆 7影响物体转动惯量的因素包括:(ACD) A质量 B 物体的转动速度 C质量的分布 D转动轴的位置

8水对人体的阻力包括:(ABCD) A 摩擦阻力 B 形状阻力 C 兴波阻力 D 碎破阻力 9下列方法“不属于”运动学研究方法的是:(ABC) A 三维测力 B 表面肌电测试 C 身体成分测试 D 平面图像解析 10 运动生物力学的任务是:(ABCD) A改进运动技术 B改善训练手段 C改革运动器材 D预防运动损伤、运动康复与健康促进 11撑杆跳属于(C)动作系统. A周期性 B非周期性 C混合性 D不固定 12 跳高运动员起跳时要用力摆臂摆腿,这是因为(C) A 能带动重心,超越较高的横杆 B 把动量传递到起跳腿上,带动起跳腿向上 C 改变支撑反作用力,能增加起跳腿的蹬地力量 D 上述答案都不对 13 人体平衡时的稳定角是( B ) A 重心的倾斜角 B 重心垂线与重心到支撑面边缘的相应点连线的夹角 C 重心与支撑面边缘相应连线的夹角 D 重心垂线与重心到支撑面中心连线的夹角 14转动惯量是度量物体惯性大小的物理量。( B) A、平动 B、转动 C、静止 D、扭动 15 体育运动中的动作系统大体可分为:(ABCD) A周期性动作系统

热力学与动力学的关系

热力学与动力学的关系 黄金金 指导教师:陶中东 摘要:反应趋势与反应速率之间的关系是化学研究中的一个十分重要的问题,本文根据物理化学的基本原理,建立了热力学判据和动力学判据相结合的普适判据,并根据普适判据,从理论上阐述了反应趋势和反应速率二者之间的内在联系,同时论述了化学热力学与化学动力学的紧密联系,有助于从物质的本性、微观结构去进一步认识化学反应的实质。 关键词:化学热力学,化学动力学,普适判据,反应进度,反应速率,活化能,活化熵,化学亲和势 The Relationship between Chemical Kinetics and Thermodynamics Abstract: According to the principle of physical chemistry, a general criterion, which includes thermodynamic criterion of reaction trend and kinetic criterion of reaction rate, has been proposed suggested in this paper. The internal relations between reaction trend and reaction rate have been elaborated based on the general criterion. Meanwhile the paper expounded the close relationship between chemical kinetics and thermodynamics it is instrumental to us in further cognizing chemical reaction essence from material nature and structure. Key words: general criterion; chemical thermodynamics; chemical kinetics; reaction extent; reaction rate; activated energy; activated entropy; chemical affinity 对于一个指定反应条件和反应物种的化学反应来说,研究者普遍关心的问题是该化学反应的趋势与速率。有许多实例表明化学反应的趋势与速率二者之间存在正相关性,即反应的趋势大且反应的速率快。“化学动力学与化学热力学是相辅相成的,动力学的研究必须以热力学的结果(肯定反应有可能发生)为前提条件,而热力学只有与动力学相结合才能全面解决化学反应的实际问题”。“我们用以控制化学过程的方法主要是改变:(1)温度,(2)压力,(3)反应物的比例,(4)催

机械系统动力学第1章 绪论

第一章绪论 1.1机械系统动力学的研究内容 机械系统动力学是研究机械结构在动态载荷作用下的动力学行为的科学,是20世纪中叶才发展起来的一门学科。机械动力学与机械振动学是紧密相关的学科,它是进行机械结构动力优化设计的基础。 动态载荷作用于动态系统,就构成一个动态问题。所谓动态载荷即迅速变化的载荷,它包括交变载荷与突变载荷。当载荷的频率成分之一接近或超过系统的某一固有频率时,就必须作为一个动态问题,而不是静态问题来处理。事实上,工程中的许多问题都必须看作动态问题。 与静态问题比较起来,动态问题具有以下特点: 1.复杂性 造成动态问题的复杂性的主要原因是其载荷作用的“后效性”与其响应对应于过去经历载荷的“记忆性”。前者是指某时刻作用在系统上的载荷不仅只影响系统在该时刻的响应,而影响系统在此后各时刻的响应;后者则是指系统在任一时刻的响应不只由该时刻的载荷来决定,而是由在该时刻之前系统所经受的载荷的全部历程来决定,好像系统能记住它过去的经历一样。动载荷对系统的作用是首先改变系统在各个时刻的初态,这些受扰的初态就按系统内在的模式,向前运动和发展,然后才能决定系统在其后各个时刻的总的响应。由此可见,一个动态系统在受到外加扰动时,其响应并不是亦步亦趋地跟踪载荷的变化,而是力图表现出它的个性;对一个动态系统施加控制,只有顺应该系统的内在模式,才能收到预期的效果。由于上述特性,使得对一个动态系统的辨识、响应预测或控制,都要比对静态问题复杂得多。 2.危险性 动态系统可能十分危险,其危险性主要是由两种因素引起的:其一为共振现象,当扰动频率接近系统的固有频率时,微小的载荷可以引起“轩然大波”,在结构中激起比静态响应大很多倍的动态位移响应与应力响应,产生巨大的破坏力;其二为自激振动,在一定的条件下,一个动态系统(例如金属切削机床、轧钢机或飞机等等),可以在没有外加交变激励的情况下,突然振动起来,振幅猛烈上升而产生巨大的破坏性。例如机床上如果发生这种振动,便难于正常地进行切削加工,而飞机如果产生这种振动,往往会产生机毁人亡的后果。这种振动即自激振动。它似乎是“无缘无故”地发生的,对其机理的剖析及防治都比较困难。 3.超常性 动态问题的现象、规律及其防治方法往往超越人们的生活常识之外,无法以直观的方法来说明和理解,而必须通过严谨的理论分析,才能得以解释和加以预测。动态问题的许多解答当然是在乎道理之中,却往往又出人意料之外。这里举一个很简单的例子。例如,一个工作机械,受到一定频率的扰动,而扰动频率又正好等于机械结构的固有频率,于是产生强烈的共振,无法正常工作。如果不是基于理论分析,而凭“想当然”,恐

非线性动力学复习参考

非线性动力学复习参考 1、简述绘制相轨线的原理及其作用。 解:单自由度机械系统的自由振动,其动力学方程的一般形式为 x f (x, x) = 0 (1) 引入新的变量y表示速度x v 二丁(2) 则系统的运动状态由位置x及速度y所体现,x和y构成系统的状态变量, 方程(1)可写为状态变量的一阶微分方程组: x 二y,厂-f (x, y) (3) 设状态变量的初始条件为 r - 0:」(())-= y讣(4) 方程⑶ 的满足初始条件⑷ 的解x(t)和y(t)完全确定系统的运动过程。以x和y为直角坐标建立(x,y)平面,称为系统的相平面。 与系统的运动状态---- 对应的相平面上的点称为系统的相点。系统的 运动过程可以用相点在相平面上的移动过程来描述。相点移动的轨迹 称为相轨迹。不同初始条件的相轨迹组成相轨迹族。 现在我们来推导,如何利用该微分方程组得到相轨迹族。 将方程组(1.2.3>中两式相除「消去时间微分dr后即得到确定相轨迹族的一阶微分方程 (E2.5) d-r y 给定系统的作用力,即函数f(x.y)指定以后「方程U.2.5)确定相平面

(x t y)内各点的向量场.构成相轨迹族.如图1.7所示 a在上半平面内$'0即j >0. 随着时间的推移,相点 从左到右移动a下半平面内y 血流动力学基础 血流动力学是指血液在循环系统中运动的物理学,通过对作用力、流量和容积三方面因素的分析,观察并研究血液在循环系统中的运动情况。血流动力学监测是指根据物理学的定律,结合生理或病理生理学概念,对循环系统中血液运动的规律进行定量的、动态的、连续的的测量和分析,并将这些参数反馈性用于对病情的发展的了解和对治疗的指导。 血流动力学的发展史上具有里程碑意义的是应用热稀释法测量心输出量的飘浮导管(Swan-Ganz Cather)的出现,从而使得血流动力学指标更加系统化和具有对治疗的反馈性指导。对任何原因引起的心理动力学不稳定以及氧合功能的改变,或存有可能引起这些改变的危险因素的情况,都有指征应用Swan-Ganz导管。 一、无创血流动力学监测 无创血流动力学监测是应用对机体组织没有机械损伤的 方法,经皮肤或粘膜等途径间接获取有关资料。 (一)心率 (二)心电图 (三)无创血压 (四)心排血量和心功能 1.心阻抗血流图(ICG) 2.超声心动图 3.多普勒心排血量测定 4.二氧化碳无创心排血量测定 二、有创血流动力学检测 有创血流动力学检测是指经体表插入各种导管或探头到心腔或血管腔内,利用各种检测仪或监测装置直接测定各项生理学参数。 (一)中心静脉压测定是测定位于胸腔内的上下腔静脉近右心房入口处的压力,主要反映右心室的前负荷。 1.适应症包括(1)休克、失血、血容量不足等危重病人 的手术麻醉;(2)较大、较复杂的颅内手术;(3)术中需要大量输血、血液稀释的病人;(4)麻醉手术中需施行控制性降压、低温的病人;(5)心血管代偿功能不全或手术本身可以起血流动力学显著变化的病人;(6)脑血管舒缩功能障碍的病人; 2.禁忌症包括(1)凝血机制严重障碍者避免进行锁骨下静脉穿刺;(2)局部皮肤感染者应另选穿刺部位;(3)血气胸病人避免行颈内以及锁骨下静脉穿刺; 3.置管部位围手术期监测CVP最常用的部位是右侧颈内静脉、锁骨下静脉、左颈内静脉及股静脉也常被选用; 4.测压方法有换能器测压和水压力计测压两者。其体表零点位置,通常是第4肋间腋中线部位。 5.中心静脉压的意义中心静脉压的正常值为5-12cm H2O (0.392-1.177KPa);中心静脉压的高低取决于心功能、血容量、静脉血管张力、胸内压、静脉回心血量和肺循环阻力等因素,并反映右心室对回心血量的排除能力,但它不反映左心室功能和整个循环功能状态。 导数在研究函数性态中的作用 ------从一道考题看解题分析 从一个高考题说起 例(2010.湖北文21改编)设函数f(x) 〔x3 a x2 bx c ,其中 3 2 a 0,曲线y f (x)在点P(0, f (0))处的切线方程为y 1. (I)确定b,c的值 (n)(略) (皿)若过点(0,2)可作曲线y f(x)的三条不同切线,求a的取值范围. 问题1函数的切线方程如何求? 问题2切线方程为y 1的几何含义? 题1 ( 2009.福建)若曲线f x ax3 lnx存在垂直于y轴的切线,则实数a的取值范围是 问题3 三次函数函数图像的形态?或者说函数 y ax3 bx2 cx d(a 0)的图像与a,b,c,d的关系如何? 题2函数f (x) 问题4过点(0,2)可作曲线y f(x)的三条不同切线,是什么意思? 如何下手呢?能不能转化为我们熟悉的情境? 曲线y f (x)的三条不同切线都过点(0,2),也就是方程 2 f(t) f (t)(0 t)有三个相异实根,也即方程2t 3 a t2 1 0有三个 3 2 相异实根? 至此,令g(t) 2t3 -t2 1,上述条件等价于gt的图像与t轴 3 2 有三个交点?注意到,三次函数只有两种形态:一是没有极值点, 一是有两个极值点.于是,这个三次函数的图像应该是:先单调上升经过t轴到达极大值,再单调下降经过t轴到达极小值,而后单调上升第三次经过t 轴. 这样问题就转化为g t 极大°, g t极小0. a 0 g (t) 2t2at 2t(t 2 3 3 即g a 1 —,从而a的范围由1 —0,得到a 23.3. 2 24 24 数学素养的一个重要体现就是对不同数学语言之间关系 的自觉的转换,能有借助数学的符号系统进行思考,这就是所谓地 “数学地思考问题” ?高考中题目难度体现之一就是数学语言的抽 象,或者考生对数学符号语言的描述不能“数学地思考问题”,不 能很好地转换视角. 拓展变式1:已知函数f x ax3bx23x a,b R在点1, f 1处的切线方 程为y 2 0. ⑴求函数f x的解析式; 《从非线性动力学到复杂系统》 段法兵 系统理论博士生课程 第一讲动态系统的发展 系统是一些相互关联的客体组成的集合,动态(动力dynamical)系统是系统状态变量,比如温度、位移、价格、信号幅值等,随着时间变化的。它的描述可以用微分方程或者离散方程。 微分方程历史悠久,可追溯到牛顿、伽利略、欧拉、雅克比等人,用以描述行星的运动轨迹。研究中发现即使满足牛顿引力定律的三体运动也非常复杂,其微分方程是非线性的,非线性是指不满足叠加定律的方程,解无法利用已知函数进行描述,如果能够描述的我们称为显式解。因此,庞加莱在1880年-1910年期间,试图利用解的拓扑几何性质来解释动态系统的运动规律,发现即使确定性系统,其运动规律也会出现随机性态,非常复杂(确定性系统是指其外力是确定的不随机,只要知道初始条件和演化方程,其运动是可预先确定的)。 非线性系统运动的复杂性:李雅普诺夫研究了系统平衡点?的稳定性?问题,随后本迪尔松等发现系统的解包含(1)平衡态(静止不动);(2)周期运动(比如行星)(3)拟周期,就是几个频率不可公约周期之和。 接着1975年Li和Yorke提出了混沌的概念,即系统的解是非周期的一种类似随机运动的现象,这其中就包含了洛伦兹提出的“蝴蝶效应”,根源在于这类非线性动力系统对于初始条件的极其敏感性,初始条件的微小变化导致了系统状态的巨大改变,从此有关非线性科学的发展异常迅速,形成了现代动力学理论,其最重要的贡献是揭示了一个简单的模型可能蕴含了无比复杂的动力学性态。 例子:Van der Pol(范德波尔)方程 1920年Van der Pol利用电子震荡管研究心脏的跳动问题,比如人工心脏起 动力学性能 稳定性(安全性)定义 1.脱轨系数 2.横向稳定系数 $X_C2(混凝土线路横向稳定系数) abs(FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_WHEELSET4,29))/(15000+FORCEOV($F_RW_Frict ion_Left_of_WHEELSET4,30)/3) abs(FORCEOV($F_RW_Friction_Right_of_bogie2__wheelset2,29))/(15000+FORCEOV($F_RW _Friction_Right_of_bogie2__wheelset2,30)/3) $X_C(木枕线路横向稳定系数) abs(FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_WHEELSET4,29))/(10000+FORCEOV($F_RW_Frict ion_Left_of_WHEELSET4,30)/3) abs(FORCEOV($F_RW_Friction_Right_of_bogie2__wheelset2,29))/(10000+FORCEOV($F_RW _Friction_Right_of_bogie2__wheelset2,30)/3) 3.轮重减载率 $X_D(轮重减载率) (FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_WHEELSET4,26)-FORCEOV($F_RW_Friction_Right_o f_WHEELSET4,26))/(FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_WHEELSET4,26)+FORCEOV($F_ RW_Friction_Right_of_WHEELSET4,26)+0.001) (FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_bogie2__wheelset2,26)-FORCEOV($F_RW_Friction_Rig ht_of_bogie2__wheelset2,26))/(FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_bogie2__wheelset2,26)+F ORCEOV($F_RW_Friction_Right_of_bogie2__wheelset2,26)+0.001) 4.倾覆系数 (FORCEOV($F_RW_Friction_Left_of_bogie2__wheelset1,26)+FORCEOV($F_RW_Friction_Le ft_of_bogie2__wheelset2,26)-FORCEOV($F_RW_Friction_Right_of_bogie2__wheelset1,26)-FO RCEOV($F_RW_Friction_Right_of_bogie2__wheelset2,26))/(FORCEOV($F_RW_Friction_Righ 中国科学B辑:化学 2009年 第39卷 第10期: 1089~1101 https://www.360docs.net/doc/ec3908039.html, https://www.360docs.net/doc/ec3908039.html, 《中国科学》杂志社SCIENCE IN CHINA PRESS 化学反应过渡态的结构和动力学 戴东旭, 杨学明* 分子反应动力学国家重点实验室, 中国科学院大连化学物理研究所, 大连116023 * 通讯作者, E-mail: xmyang@https://www.360docs.net/doc/ec3908039.html, 收稿日期:2009-07-17; 接受日期:2009-08-02 摘要化学反应过渡态决定了包括反应速率和微观反应动力学在内的化学反应的基本特性, 而无论是从理论还是实验上研究和观测化学反应过渡态都是极具挑战性的课题. 近年来, 我国科学家们利用交叉分子束-里德堡氢原子飞行时间谱仪, 结合高精度的量子动力学计算, 对H + H2和F + H2这两个教科书式的典型反应体系进行了全量子态分辨的反应动力学研究, 从中得出了关于这两个反应体系的过渡态的结构和动力学性质的结论性的研究成果. 关键词 反应过渡态 化学反应动力学微分反应截面动力学共振态交叉分子束 1引言 化学反应过渡态是化学反应体系在反应过渡区域的量子态. 化学反应过渡态决定了包括反应速率和微观反应动力学在内的化学反应的基本特性. 现代重要的化学反应理论, 如双分子反应过渡态理论以及单分子分解的RRKM理论等, 都是建构在反应过渡区域的量子化过渡态的理论基础上. 了解量子化过渡态的结构以及它们对反应动力学行为的影响机制, 对于更深入地理解化学反应的本质至关重要. 诺贝尔化学奖获得者John C. Polanyi和Ahemed H. Zeweil于1995年在Accounts of Chemical Research的Pauling纪念专辑中指出, “直接观测化学反应过渡态”是化学学科的“圣杯”之一[1]. 化学反应过渡态一般位于反应坐标中能量较高的区域. 对于势垒型的化学反应, 过渡态沿反应坐标方向有能量极大值, 因而不可能存在分立的量子化的过渡态结构(图1(a))[2]. 但是在垂直于反应坐标方向, 就会以最低能量路径为谷地, 形成分立的势垒型量子化过渡态, 或形象地称为量子化瓶颈态(quantized bottleneck state). 另一方面, 很多化学体系在反应过渡区域沿着反应坐标方向会存在能够容纳一定数量分立量子态的势阱, 因而可以存在非完全束缚的量子态结构, 这样的量子态结构被称为动力学共振态(dynamic resonance)或费希巴赫共振态(Feshbach resonance)(图1(c))[2]. 化学反应过渡态的寿命很短, 无论从理论上还是实验上研究和观测化学反应过渡态都是极具挑战性的课题. 人们通常观测化学反应是在远长于过渡态寿命的条件下进行, 统计平均的效果往往掩盖了其中所包含的许多重要的关于过渡态的细节. 探测过渡态结构和性质的实验技术主要有两种途径, 一是超快探测技术, 使得时间分辨达到飞秒量级; 另外一种是分子束单次碰撞条件下的实验研究技术, 使分子只经历唯一的反应碰撞, 产物分子保持了单次碰撞后的状态, 因而可以通过动力学理论反推碰撞过程的细节. 1980年代中期, 李远哲等人发展了交叉分子束实验技术, 对分子碰撞反应的研究取得了一系列成就, 使人们能了解化学反应过程和细节, 他也因此获得了1986年度诺贝尔化学奖. 九十年代美国加州理工学院Zewail教授发展了飞秒激光技术, 并 1089 车辆操纵动力学 摘要:汽车的前轮转角和横摆角速度是衡量汽车稳定性的两个重要指标。汽车在行驶过程中,由于路况的各种不确定因素,驾驶员可能会采取紧急制动和转向的行为来避免交通事故。在此过程中汽车的操纵稳定性会起到关键性的作用,因此对于汽车的稳定性的分析必不可少。本文建立了汽车线性二自由度汽车模型,以前轮转角为输入,运用MATLAB进行时域分析。对不同车型的在相同行驶速度、相同前轮转角下分析横摆角速度瞬态响应;在相同行驶速度下,在不同前轮转角输入下分析达到相同加速度的横摆角速度瞬态响应;随着车速增加,分析车辆瞬时转向响应与系统特征根之间的关系。 关键词:横摆角速度;前轮转角;特征根 引言 车辆稳定性控制是汽车主动安全领域研究的热点,已有的研究如以车辆横摆角速度、质心侧偏角、轮胎的滑移率、侧向加速度及这些变量联合作为控制变量的控制策略研究。本文主要考虑车辆横摆角速度和前轮转角对车辆操纵稳定性的影响,进一步利用MATLAB得出状态空间矩阵的特征根变化趋势,了解车辆瞬时响应与其之间的关系。 1建立汽车数学模型 假设汽车的驱动力不大,不考虑地面切向力对轮胎侧偏特性的影响,没有空气动力的作用,忽略左、右车轮轮胎由于载荷的变化而引起轮胎特性的变化以及轮胎回正力矩的作用。汽车模型即可简化为线性二自由度模型,如图1。 图1 线性二自由度模型 根据假设以及图1模型,二自由汽车收到的外力沿y轴方向的合力与绕质心的力 矩和为: ?? ?-=∑+=∑2 12 1cos cos Y Y Z Y Y Y bF aF M F F F δδ (1) 式中,FY1、FY2为地面对前后轮的侧向反作用力;δ为前轮转角;a 、b 分别为汽车前、后轮至质心的距离。 汽车前、后轮侧偏角与其运动参数有关,如图1所示,汽车前、后轴中点的速度u 1、u 2,侧偏角为α1、α2,质心的侧偏角为β,β=v/u 。ξ是u 1与x 轴的夹角,其值为: u aw u aw v r r +=+= βξ (2) 根据坐标系规定,由式(2)得,前、后轮侧偏角为: ??? ??? ?-=-=-+=--=u bw u bw v u aw r r r βαδβξδα21)( (3) 考虑到δ角较小,前、后轮所受到的侧向力与相应的侧偏角成线性关系,则FY1、FY2为: ??? ??? ??-=?=?-+=?=cr u bw cr a FY cf u aw cf a F r r Y )(2)(211βδβ (4) 将公式(2)、(3)、(4)以及公式β=v/u 带入(1),消去α1、α2,得二自由度汽车运动微分方程为: ??? ????+----=---+-=+δδr r r f r f r Z f r r f r aC w u C b C a v u bC aC w I C w u bC aC v u cr cf uw v m 2 2)( (5) 2 MATLAB 系统仿真 本文采用MATLAB 对汽车的操纵稳定性进行仿真研究。以1949 Buick 和Ferrari 轿车为例,进行对比分析。汽车具体参数如表1所示。通过仿真实验分析不同前轮转角和不同车速下横摆角速度和前轮转角对汽车操纵稳定性的影响,并粗略得出状态矩阵的特征根与车辆瞬时转向响应之间的关系。 目录 中文摘要 (iii) 英文摘要 (v) 第一章绪论1 1.1乙肝病毒背景知识 (1) 1.2相关模型研宄进展 (1) 1.3相关理论基础知识 (3) 第二章具有Logistic肝细胞增长,分布时滞和饱和C T L免疫反应的乙肝病毒感染模型5 2.1模型的建立 (5) 2.2平衡点和基本再生数 (6) 2.3 E。和E i的稳定性分析 (8) 2.4 E2和五*的稳定性分析 (8) 2.4.1 ODE 模型 (9) 2.4.2 DDE 模型 (11) 2.4.3 Gamma分布时滞模型 (17) 2.5 小结 (20) 第三章具有Logistic肝细胞增长和恢复率的乙肝病毒感染模型23 3.1 模型的建立 (23) 3.2 平衡点和基本再生数 (24) 3.3 E。和E i稳定性分析 (25) 3.4 E2和E*稳定性分析 (26) 3.5 小结 (29) 第四章讨论与展望33参考文献35 西南大学硕士学位论文 攻读硕士学位期间的研究成果39致谢41 中文摘要 _________________________________________________________________________________ iii 一类乙肝病毒感染模型的动力学性态 应用数学专业硕士研究生汪洋 指导教师刘贤宁教授 摘要 动力学模型在研究乙肝病毒感染过程中起到了越来越重要的作用.本文主要将近年来一 些有意义的生物学发现加入到基本模型中来分析.建立并分析了一个具有Logistic肝细胞增长,分布时滞以及饱和免疫反应的乙肝病毒感染模型以及一个具有Logistic肝细胞增长和恢 复率的乙肝病毒感染模型,并且讨论了两个模型的生物学意义. 第一章主要介绍了乙肝病毒感染的生物背景知识,乙肝病毒感染模型研究的相关进展以 及本文所用到的一些理论基础知识. 第二章建立并研究了具有Logistic肝细胞增长,分布时滞以及饱和免疫反应的乙肝病毒 感染模型的动力学性态.该模型包含了O D E模型,D D E模型和Gamma分布时滞模型作为三 个特例.模型总存在两个平衡点:肝衰竭平衡点和无感染平衡点.肝衰竭平衡点始终是不稳 定的.当基本再生数Ro (1时,无感染平衡点是全局渐近稳定的.当基本再生数Ro >1时,存在一个无免疫平衡点;当免疫再生数R i > 1时,存在一个正平衡点.分别在三个子模型 中研究了无免疫平衡点和正平衡点的稳定性.在O D E模型中,在适当的条件下它们都是全 局渐近稳定的.然而,在D D E模型中,当把时滞作为分支参数来研究时,会出现Hopf分支.在Gamma分布时滞模型中,通过数值模拟,同样发现了Hopf分支. 第三章建立并研究了具有Logistic肝细胞增长和恢复率的乙肝病毒感染模型的动力学性态.模型同样总存在两个平衡点:肝衰竭平衡点和无感染平衡点.通过计算得到了无免疫平 衡点和正平衡点存在唯一性的充分条件.定义了基本再生数Ro和免疫再生数R i.肝衰竭平衡 点始终是不稳定的.通过构造Lyapunov函数,分别证明了无感染平衡点,无免疫平衡点以及 正平衡点是全局渐近稳定的. 最后一章简要回顾了本文的结论,同时讨论了本文的一些不足之处以及今后的一些工作 展望. 关键词:Logistic肝细胞增长分布时滞饱和CTL免疫反应全局稳定性Hopf分支 目录 标题 (1) 中文摘要?1 1.函数的单调性?1 1.1单调性判别法 (1) 1.2单调区间的划分 (2) 1.3典型例题分析 (2) 2.函数的极值?3 2.1极值的概念?3 2.2极值存在的条件 (4) 2.3典型例题解析?4 3. 函数的最大值、最小值问题?5 3.1闭区间上连续函数的最大值、最小值求法?6 3.2应用问题的最值的求法?6 4. 函数的凸凹性...................................................... 7 4.1概念......................................................... 7 4.2定理?8 4.3解题步骤?8 4.4经典题型?9 5. 曲线的渐近线?9 5.1水平渐近线?9 5.2垂直渐近线?9 5.3斜渐近线 (9) 10 6. 描绘函数图像? 6.1简单介绍及描绘图像步骤 (10) 6.2典型例题分析?11 1 参考文献?3 1 致谢?4 导数是数学的重要基础,是联系初、高等数学的纽带.它的引入为解决中学数学问题提供了新的视野, 是研究函数性质、探求函数的极值最值、求曲线的斜率和解决一些问题的有力工具.应借助于导数在函数中的应用,深刻领会在利用导数探究函数的单调性、极值(与最值)这一过程中的原理. 运用导数来研究函数的性态,它包括如下内容:单调性、极值、最值及函数的凹凸性与拐点、渐近线、函数的图像.下面我们通过六部分内容来详细说明一下. ⒈ 函数的单调性 中学《数学》用代数的方法讨论了一些函数的性态如单调性、极值性、奇偶性、周期性等.由于受方法的限制讨论得既不深刻也不全面,且计算繁琐,也不易掌握其规律.而导数为我们深刻、全面地研究函数的性态提供有力的数学工具.回顾以前知识可以知道,导数的几何意义也就是切线的斜率,导数的实际意义就是变化率(如同上坡的变化率是坡度等),而物理意义如同位移之如速度、速度之如加速度等等. 1.1 单调性判别法 定理1 若函数)(x f 在),(b a 内可导,则 ⑴)(x f 在),(b a 内单调递增?0)(≥'x f ,((,))x a b ?∈; ⑵)(x f 在递减?0)(≤'x f ,)),((b a x ∈?. 定理2 若函数)(x f 在),(b a 内可导,则),(b a 内单调. ⑴ )(x f 在),(b a 内严格递增? ①),(b a x ∈?,有0)(≥'x f ;②在),(b a 内的任何子区间上)(x f '不恒等于0. ⑵ )(x f 在),(b a 内严格递减? ①),(b a x ∈?,有0)(≤'x f ;②在),(b a 内的任何子区间上)(x f '不恒等于0. 推论 设函数()f x 在),(b a 内可导.若0)(>'x f (0)(<'x f ),则()f x 在),(b a 内严格递增(严格递减). 但仍需注意,本推论只是严格单调的充分条件.例如3)(x x f =在R 上是严格单调的,但 23)(x x f ='并不是在R 上恒大于0的,因为003)0(2=?='f ,即允许个别离散的点使得 0)(='x f . 满足方程0)(='x f 的点0x 为函数()f x 的稳定点(又称驻点). 第七章激发态过程的动力学 前面各章我们用量子物理从微观的角度讨论了固体中与光学激发态有关的各种基本的跃迁元过程,诸如单纯的或声子协助的光吸收(或激发)和光发射,光学激发态的弛豫和无辐射跃迁,光学激发能的传输,光学激发的俘获和释放等等。我们称这些与光学激发态有关的过程为激发态过程。在这些过程中,光辐射场,固体中的电子,以及晶格振动(声子)的状态都会有相应的变化。过程中, 激发能可能会转换为光能发射出来,也可转换为热能(声子)。一个完整的 激发态过程,包括使材料达到光学激发态的激发过程,各种激发状态转换的中间过程,和各种退激发过程,特别是以光发射的形式退激发的过程。不过,前面的讨论主要是分别针对每一种元 过程,从微观层面进行了讨论,并给出了这些元过程的跃迁速率。实际材料中发生的过程,在过程的每一阶段,往往有多种元过程同时进行,它们彼此之间互相竞争,使得激发态过程变得复杂多样。我们观察到的材料各种宏观发光现象就是这种激发态过程的结果。材料发光(以及发热)的宏观特性,不仅是实际应用中人们关注的特性。而且,正由于它们都是材料内部各种元过程竞争的结果,它们也成了深入认识微观元过程及它们间关系的窗口。 如果外界的激发强度是恒定的,持续了足够长的时间,各种元过程在竞争中最终总要达到一个平衡,达到某种稳定的状态。这时的光发射也达到一个恒定的强度,称为定态光强。在外界的激发或其它影响过程的外部条件随时间而变的情形,固体的光发射也随时间而变。例如,在某一时刻(设为t=0),开始对材料施加一恒定强度的激发(阶跃激发),材料的发光强度并不是立刻达到定态值,而是有一个上升过程;同样,当激发停止后,发光也不是立即衰减到零,而是有个逐渐衰减的过程。这种激发停止后延续的发光称之为余辉。发光的上升和衰减的快慢因材料而异,其持续时间有的很短,例如皮秒甚至飞秒的量级;有的材料的发光衰减时间很长,达到毫秒,甚至若干小时(常称之为长余辉发光)。一般 来说,外界激发或其它条件随时间而变的规律可以多种多样,相应 的发光也就有不同的时间变化规律。人们已经发展了各种高灵敏的光 探测手段和高时间分辨的光谱技术,可以很好的跟踪材料发光随时间的变化。 在给定的外界环境下,材料的宏观发光特性,无论是稳态的,还是动态的,都与材料的总体状态(瞬时)直接相联系。状态随时间的变化则依赖于材料中不同能量状态间发生的各种元过程之间的竞争。要理解过程的机理,就需从参与过 大庆师范学院 本科生毕业论文 关于导函数的性态讨论与研究 系别、专业数学系、数学与应用数学 研究方向数学教育 学生姓名刘佳 学号 200403052530 指导教师姓名刘荣辉 指导教师职称讲师 2009 年 6 月7 日 关于导函数的性态的讨论与研究 04数本七班刘佳 摘要:文章给出了导函数的若干个性质,如导函数的介值性,无第一类间断点、有界性、导函数的极限、连续性以及函数的一致连续性与导函数有界性的关系等等。 关键词:导函数;介值性;间断点;有界性;极限;连续;一致连续 Abstract:Derivative function of their original function and the existence of the special nature of some delve into these properties can not only lead to further grasp the essence of their function attributes, but also contribute to better understanding of the mathematical analysis of some basic knowledge of points of understanding. In this paper, a detailed description of the derivative function of intermediate value, boundedness, limit, continuity and consistent continuity, and the corresponding example. Keywords:Derivative function; intermediate value; boundedness; limit; row; uniformly continuous 一选择题: 1根据人体重心与支撑点得位置关系,手倒立属于哪种支撑平衡?(B) A 上支撑平衡 B 下支撑平衡 C 混合支撑平衡 D 稳定支撑平衡 2 跳高运动员起跳时要用力摆臂摆腿,这就是因为 (C) A 能带动重心,超越较高得横杆 B把动量传递到起跳腿上,带动起跳腿向上 C 改变支撑反作用力,能增加起跳腿得蹬地力量 D 上述答案都不对 3 人体平衡时得稳定角就是(B) A重心得倾斜角 B 重心垂线与重心到支撑面边缘得相应点连线得夹角 C 重心与支撑面边缘相应连线得夹角 D 重心垂线与重心到支撑面中心连线得夹角 4跟腱附着点得跟骨骨折,就是由于小腿三头肌得强力收缩对跟骨产生异常大得(B)引起得、 A、剪切载荷 B、拉伸载荷 C、压缩载荷 D、复合载荷 5乒乓球静止放于球桌上,球与桌面之间存在着弹力,弹力得大小 (B) A、大于球得重力 B、等于球得重力 C、小于球得重力 D、没有弹力 6人体得骨杠杆系统包括:(ABC) A 省力杠杆 B 平衡杠杆 C 速度杠杆 D力量杠杆 7影响物体转动惯量得因素包括:(ACD) A质量 B 物体得转动速度 C质量得分布 D转动轴得位置 8水对人体得阻力包括:(ABCD) A 摩擦阻力 B形状阻力 C 兴波阻力 D 碎破阻力 9下列方法“不属于"运动学研究方法得就是:(ABC) A 三维测力 B 表面肌电测试 C身体成分测试 D 平面图像解析 10 运动生物力学得任务就是:(ABCD) A改进运动技术 B改善训练手段 C改革运动器材 D预防运动损伤、运动康复与健康促进 11撑杆跳属于(C)动作系统、 A周期性 B非周期性 C混合性 D不固定 12 跳高运动员起跳时要用力摆臂摆腿,这就是因为 (C) A 能带动重心,超越较高得横杆 B把动量传递到起跳腿上,带动起跳腿向上 C改变支撑反作用力,能增加起跳腿得蹬地力量 D 上述答案都不对 13 人体平衡时得稳定角就是( B ) A 重心得倾斜角 B 重心垂线与重心到支撑面边缘得相应点连线得夹角 C 重心与支撑面边缘相应连线得夹角 D 重心垂线与重心到支撑面中心连线得夹角 14转动惯量就是度量物体惯性大小得物理量。( B) A、平动 B、转动 C、静止 D、扭动 15 体育运动中得动作系统大体可分为:(ABCD) A周期性动作系统 B非周期性动作系统 C混合性动作系统 D不固定动作系统 18根据平衡得稳定程度,可以将人体得平衡分为:(ABCD) A稳定平衡 B 有限稳定平衡 C 不稳定平衡 D随遇平衡 19 下列说法正确得就是:(ACD) A 根据肌肉活动得顺序性原理,大关节肌肉首先活动有利于速度得迅速提升。 B 缓冲动作通过延长力得作用时间来降低冲量 C缓冲动作通过延长力得作用时间来降低冲力 D缓冲动作可为后继动作提供适宜得空间与时间以及各关节肌肉适宜得发力条件 动力学方程拟合模型 动力学方程拟合模型主要分为幂函数型模型和双曲线型模型。 在幂函数型动力学方程中,温度和浓度被认为是独立地影响反应速率的,可以表示为: 在双曲线型动力方程中强调模型方程中的吸附常数不能靠单独测定吸附性质来确定,而必须和反应速率常数一起由反应动力学实验确定。这说明模型方程中的吸附平衡常数并不是真正的吸附平衡常数,模型假设的反应机理和实际反应机理也会有相当的距离。双曲线型动力学方程的一般表达形式为 上述两类动力学模型都具有很强的拟合实验数据的能力,都既可用于均相反应体系,也可用于非均相反应体系。对气固相催化反应过程,幂函数型动力学方程可由捷姆金的非均匀表面吸附理论导出,但更常见的是将它作为一种纯经验的关联方式去拟合反应动力学的实验数据。虽然,在这种情况中幂函数型动力学方程不能提供关于反应机理的任何信息,但因为这种方程形式简单、参数数目少,通常也能足够精确地拟合实验数据,所以在非均相反应过程开发和工业反应器设计中还是得到了广泛的应用。 1.幂函数拟合 刘晓青[1]等人研究了HNO3介质中TiAP萃取Th(Ⅳ)的动力学模式和萃取动力学反应速率方程。 对于本萃取体系,由反应速率方程的一般形式可知: 可用孤立变量法求得各反应物的分反应级数a、b与c,从而确立萃取动力学方程。 第一步:分级数的求算 1.求a 固定反应物中TiAP和HNO3的浓度, 当TiAP的浓度远远大于体系中Th的初始浓 度时,可以认为体系中TiAP浓度在整个萃 取过程中没有变化而为一定値,则速率方程 可以简化为 两边取对数后得: ln{-d[Th-]/dt}=aln[Th]+ln1,用ln{-d[Th-]/dt} 对ln[Th]作图得到一条直线(r=0.9973),其斜率即为a。结果如图1所示,从图中可知斜率为1.05,即此动力学速率方程中Th(Ⅳ)的分反应级数a=1.05。 2.求b和c 同求Th(Ⅳ)分反应级数类似,固定反应物中Th(Ⅳ)和HNO3的浓度,则速率方程可以简化为 固定反应物中Th(Ⅳ)和TiAP的浓度,则速率方程可以简化为 画图可得:血流动力学基础

导数在研究函数性态中的作用

《从非线性动力学到复杂系统》

动力学性能

化学反应过渡态的结构和动力学

车辆操纵动力学稳定性分析

一类乙肝病毒感染模型的动力学性态

利用导数研究函数的性态

激发态过程的动力学

关于导函数性态的讨论与研究

运动力学(有答案)

动力学方程拟合模型(DOC)