语言接触

语言接触与双语研究的经典著作———W e i n r ei ch《语言的接触:已发现的与待解决的问题》

方欣欣

U r ie l W e i n r ei ch(1926~1967),美籍波兰语言学家,出生于立陶宛(原波兰)维尔纽斯市(V i lni u s),1951年在哥伦比亚大学获得博士学位,并执教于哥伦比亚大学(1951~1967)。其主要贡献在于对依地语的研究、对社会语言学和方言学的研究,以及将语义学作为语言学一个分支的研究。1952年他论证了古老的依地语在东北欧神秘的复活现象是由于从那些依地语从未消失过的地区的人们的迁移现象造成的。1953年出版专著《语言的接触:已发现的与待解决的问题》(L a n-gua g e i n C o nta c t:F i n di n g s a n d P ro b l e m s)。他的研究兴趣不仅在于对语言作出句法(包括词语顺序和句法结构)和语义(包括词义和句义)的区别性解释,还在于发掘它们的相互关系。他的语义学理论受到乔姆斯基转换生成语法的很大影响。

《语言的接触:已发现的与待解决的问题》是W e i n r ei ch最著名的也是影响最深远的著作。后来这本书又分别于1963年、1964年、1966年、1967年、1968年再版过5次,并一直作为英国牛津大学语言学系学生的必读书。笔者读到的是牛津大学馆藏最新的版本,即1968年第6版(相信此书一定有更新的版本)。

《语言的接触:已发现的与待解决的问题》堪称是语言接触与双语研究的经典之作,W e i n r ei ch本人受到以A n d réM a r t i n e t和R o m an J a k o bs o n为代表的欧洲结构主义学

派(E ur op e an s t r u c tu r a l i s m)的影响,本书是他对瑞士操罗马尼亚语和德语的双语者进行调查研究的副产品,另外因着他自己是讲依地语和英语的双语者,他也花了大量精力研究自己身上的双语现象。

全书可以分成三大部分。

第一部分是他的导师A n d réM a r t i n e t教授作的序言,就语言接触的理论问题进行了总结。

第二部分是书的主体部分,共5大章,第1章探讨研究路途上存在的问题;第2章讨论影响语言冲突的机制(m a cha n i s m s)和各结构性(s t r u c tu r a l)因素(分为5个部分:理论方面、语音方面、句法方面、词汇方面、综合观察);第3章对双语者进行考察;①第4章专门探讨社会和文化因素对语言接触的影响;②最后一章探讨研究方法和潜在的研究领域。第5章之后有一个对于双语者进行调研的附录。

①

②人类学家认为,语言的接触属于文化接触的一个部分,但事实上,对于语言的接触这一部分,人类学家研究得并不透彻。因此,我们认为,语言学家的主要任务还是从语言的角度去研究语言接触问题,例如从已有语言的句法结构中不完美的地方去预测该语言可能接受的外来影响,或者描述语言冲突的程度、方向或性质等等。鉴于同上一注释同样的原因,我们不对这一章作过多点评。

W e i n r ei c h的卓越贡献还在于他对“印度双语现象的功能体”的研究,他利用印度人口普查的数据找出了双语现象分布的地理和社会的影响范围,并分析了相对而言十分重要的语言的功能特征、语言的多样性以及这些多样性对交际的重要意义。鉴于我们关注的核心问题是语言的接触进而是词汇的借用与融合问题,因此我们不对这一章作过多点评。

第三部分也是很重要的一部分,即书后列有658条书目,为便于查检,作者还对书目编了索引。这些书目一直到今天都被视为语言接触研究领域的经典书目,可谓是对语言接触这一领域最具全面性和实用性的介绍。

这本书不仅行文流畅,例证丰富,讲解透彻,而且引文异常清楚详备,除注明引文出自哪本书哪一页外,还将此书在书目索引中的序号列在引文后,查找非常方便。

这本经典之作主要是W e i n r ei ch在他的硕士和博士导师、哥伦比亚大学教授A n d réM a r t i n e t的指导下完成的。A n d réM a r t i n e t 教授为这本书专门作序,他强调,任何语言群体都不可能独立存在,也不可能是尽善尽美的。方言学家早已指出语言细胞的强大渗透性,并指出语言的变化是波浪式发生的,M a r t i n e t教授进一步指出,语言的变化无时无处不在,每位个体就是一个语言发生变异的“战场”,在这里各种语言类型和言语习惯以及语言间的接触和冲突(l i ng u i s t i c i n te r fe r-en c e)都在随时发生。M a r t i n e t教授最后指出,语言的接触使彼此的仿效成为可能,而彼此的仿效又使语言要素的汇聚成为可能。脱离(s ec es s i o n)、疏远(e s tr a n ge m e n t)甚至只是放松(l o o s en)彼此间的接触,都会导致语言间的分离。过去的研究重在分析那些彼此分离的语言的差异性,而忽略了语言可能汇聚到一起而呈现出的种种共性,因此我们要下大力气去观察语言彼此的接触从而找出那些使之汇聚到一起的东西来,那就是要从底层、从上层、从接加层(a d s tra t u m)等角度,对双语者、双语现象、语言接触现象进行细致地调查并把成果放入一定的历史时期进行再验证,W e i n r ei ch的《语言的接触:已发现的与待解决的问题》即是填补这方面空白的力作。该书反复强调,除了做差异分析(d i f fer e n t ia l an a l y si s)外,还应该做对比分析(c o n tra s t i v e

an a l y si s),也就是说,既看到不同的一面,还要看到相同的一面。这是非常有价值的观点。

“冲突”(i n te r fer en c e),这是W e i n r ei ch提出的观点,指同时存在于双语者脑中的两套语言系统彼此间的状态。在这之前,如果一个人使用了多种语言,人们就称这些种语言彼此发生了“接触”,因此作为语言使用者的个体就是接触的核心。W e i n r ei ch认为这种现象从更严格的意义上讲是一种“冲突”,因为它们彼此间会对对方施加某种作用。“冲突”一词表明由于外来因素的引入而使得原本高度系统化的语言结构不得不模式重组,无论是语义系统,还是词汇系统、语法系统,乃至一些词汇集合(例如亲属词、关系词、颜色词、天气词等等),都面临着重组的挑战。因此,W e i n r ei ch认为,如果只说是“借用”(b o r r o w i n g)或者为某个条目增加义项,就把这个现象看得“过于单纯化”了①。因此,他主张,尽管在研究语法、词汇或者一些要素的接触时仍可以使用“借用”一词,但我们应该意识到这些借用必然带来“模式重组”,或曰“冲突”。无论两种语言间的差异是大是小,例如汉语和法语,或者英语的两种变体(s u b-v a r i e t i e s o f E n g l i s h),等等,只要是发生了接触,就会有“冲突”,无论“冲突”的范围大还是小,但这个“冲突”的机制应该是有共性的。

对语言的冲突进行真实的而不是理想化的描绘,一般属于描写语言学(d esc r i p t i v e l i ng u i s t i c s)的范畴,W e i n r ei ch设专节论述了

①他引用了法国语言学家H an s V o g t在I nte rn a t i o n a l

C on g res s o f L i ng u i st s,6th(231),31—45上的一段话,大致意思是,任何语言系统的丰富或者损耗都必然伴随着对原有系统的重新构造(r e or ga n i za t i on)。那些认为一个语言系统增加了一个要素而对其本身不带来任何影响的看法只能导致该语言系统灵魂的毁灭。他主要是要强调,任何借来的东西都需要经过本族语言系统的消化吸收,使之成为自己的东西,只有这样,这个语言才能保持自己的个性。

心理层面和社会层面对语言接触的影响力,并强调在对语言进行描写时应该把这些因素考虑进去。他指出,语言接触后产生的结果往往是语言之外的要素,例如心理层面或者社会层面的因素,起了决定性的作用,因为很多时候一个借用或冲突的出现、扩散、持续或者消失,不是词汇缺位或句法相异所能解释得了的。这在当时是非常有创见的观点。谈到借词时,W e i n r ei ch指出,借词的出现,主要是一个语言所依附的文化氛围中存在缺位,而与之发生接触的文化中存在这个因素,于是前一种语言就借用了所接触到的语言中的表达,来填补自己文化中缺少对应语言词汇要素的部分。除了社会学家和心理学家外,W e i n r ei ch还鼓励地理学家、人种学家、法理学家以及教育家都参与到语言接触的研究中来,或者反过来,语言学家在进行语言接触的研究中将以上各个领域的视角都考虑进去。

由于该书对于双语者即语言接触发生的个体的研究占了很大比重,因此W e i n r ei ch 特地说明对语言(l a ng uage)接触的研究和对言语(s p ee ch)接触的研究非常不同。对语言接触而产生的各种借用现象的研究相对而言简单一些,因为我们可以通过发问卷的形式去进行调查并反复向被问者询问:现成的书面材料例如小说杂志等也是研究语言借用的很好资料。但是观察言语中的借用就很不容易把握了,两位被问者在谈话,观察人员面对着这个谈话,一方面他希望两个被问者尽可能放松地交谈,另一方面他又必须时常打断他们的谈话而去确认澄清一些词语用法或使用目的。W e i n r ei ch总结了半个世纪以来法国、德国、美国、俄国等许多学者对于话语中出现的借用和冲突的研究①。

关于语言接触对语法体系造成的影响,W e i n r ei ch主要从曲折变化的角度对拉丁语等曲折语进行了分析。他强调,人们之所以

极少察觉语法体系之间的接触和冲突,那是因为我们都是在特定的语篇当中去寻找,而不是在若干双语者的自然话语中去观察。仔细聆听他们的言语,特别是周遭环境宽松没有任何限制的时候,可以发现很多有趣的现象,很多甚至是最根深蒂固的语素的变异或冲突。但是,这些冲突往往稍纵即逝,很少能在一种语言中确立真正的地位。不能确立地位的原因当然与文化有关,但也多少与该语言在语法句法等方面的性质有关。

W e i n r ei ch指出,在其他的条件包括文化背景等都相同的前提下,附着在复杂的语法模式下的语素比起那些具有简单语法功能的语素,更不容易被外来因素所影响,比如,一个有多种组合的介词比起一个非常自由的名词来说,前者不容易被借用走也不容易被外来因素所替代;再比如,一个受连词或句中主要动词等制约的能愿动词比起一个典型的动词(a f u l l-f l e d ged v e r b)来说,前者既不容易被借用走也不容易被外来因素所替代。

于是,一些类似于独立语中的词(s en-t en c e-w or d)或者感叹词、插入语等不具备那么多综合功能的语素,他们便可以随心所欲地被借来借去。

M u ra t H.R ob e r t s(1939)使用“i n te r-fu s e”这个词去形容词语之间的互相借用(r e-c i proc a l b o r r o w i n g)②,“i n te r fu s e”的意思是使渗入、使混入、使融合。例如,在美国的移民讲他们自己的母语(n a t i v e-l a ng uage s p ee ch③)

①

②

③请注意,他这里强调的是讲话时,即是口语语体。

可参阅M u ra t H.R o b e rt s.T h e P r o b l e m o f th e H y-b r i d L a ng uag e,J ourn a l o f E n g l i s h a n d G e r m a n i c P h il o l og y 38.23-41(1939)。

由于语言原因,我们查到了一些英文资料,例如最具代表性的著作W e rn e r F.L e o p o l d.的四卷长著S p e e c h D ev el o p m en t o f a B i l i ngu a l C h i l d,4v o l s.,E van s t on,1939—1950。至于W e i n r ei c h提及的其他几位学者诸如R o n j a t,P a vl o v i t c h,E m r i c h,C ou k a,K e nyère s,T i t s等的研究,由于用非英语写成,我们便没有找来阅读,非常遗憾没有看到这些关于语言接触和言语接触的文章。

时就夹杂着满口的英语感叹词,像“su r e”、“n ev e r m i n d”、

“w e l l”、“O K”之类的词更是脱口而出。而到了依地语区,那些美国移民,或者是他们的子女,在不受任何限制的情况下说出的英语中,满口都是“t ake”(i n d e ed)、“k e j ne n bón”(n o t bad!)、

“nébex”(po o r t hi n g)以及依地语中大量存在的语法简单的副词。

H a u gen①(1950)曾做过几次调查,但结果相异,没有说服力。W e i n r ei ch认为,这主要与统计的方法有关。首先,虽然从整体数量上看,名词的借用数量比感叹词的借用数量多得多,可能是100比1的比率;但是,这少数几个借用的感叹词在话语中的使用频率和出现频率非常高,甚至高于任何一个借过来的名词的使用率,这个比率可能是30比1甚至更悬殊。而且,不仅要看语篇中的出现频率,还要看话语中的出现频率,另外还要看收入字典中的比率。再其次,借词的比率不仅要和目标语言中同类词语进行比率分析,而且也要和源语言中的同类词语进行对比分析。这样一来,很可能在源语言中,每3个感叹词就有一个“入侵”(i n vade)到另一语言中而成为借词,而要在每30个名词中才有一个可能被借走到另一语言中。因此,如果人们能统计出在谈话中出现的借词,开始时各类型借词在总词汇量中的比率,后来又是如何变化的,那就可以看出那一类借词的演变规律了。以印欧语系为例,曲折动词(i n f l e ct ed v e rb s)②系统就显示出一种顽固性而不易被影响被借用,而名词系统则相对开放得多。

的确,某些语言的某类范畴对于外来的东西表现得很友善,而某些范畴则并不友善,从这一点看,汉语因为没有曲折变化,所以似乎对很多外来的东西都能接受。但是数量词搭配需要一致原则,所以数词和量词的稳固性就比较强,借入也相对少一些。有些词或者有些表达容易被借用而有些则从来没有被

借用过。例如,英语中的w i n do w,f l o o r等词都被借用到其他语言当中,但一直没有发现do o r被借用的例子,还有英语的bu y和s e l l 从来没有被借用过,w a l k被依地语借用过,但t a l k从没有被什么语言借用过。是什么原因导致这样的情况呢?W e i n r ei ch认为这些都是尚待解决的课题。

W e i n r ei ch认为,借用往往是弱势语言向强势语言借用。影响语言借用关系的要素有四个:顺序(or d e r),变体(m o d u l a t i o n),一致原则(a g r e e m e n t)和自由性(depe n den c e)。通过分析,他预测,随着语言接触范围的越来越大,程度的越来越深入,最终的趋势很可能是各种范畴的制约性越来越小。彼此的差异也越来越少。

他将借词分为三类:

(1)l o an tr a n s l a t i o n,逐字翻译过来的借词,

(2)l o an r e n d it i o n,将意思大致翻译过来的借词,

(3)l o an cr e a t i o n,借形并赋予新义的借词,借的形和本族语系统保持一致。

另外,他还对一直争论的问题进行了阐述。一直以来有人认为“词法不能混合”(m or ph o l o g i e s③c an n o t be m i xed),有人则认为“词法能混合”。显然,一种语言的词法是成系统的,一种语言中的整个词法系统被借用到另一个语言中,这到目前为止也没有记载。但是,我们应该看到,个别的词法类型,在特定的语法模式下,是完全有可能被借用

①

②

③也可以叫做“形态学”,我们选择“词法”的翻译,是为了区别于语法研究,而突出它的对词的结构和形式的研究的性质。

指受到很多语法范畴限制(h i g h l y b ound)、具有多种词形变化(p ar a d i g m s)的那些语素。

H a u ge n,E i n a r(I ng v a l d)1950.T h e A n al y si s o f L i ng u i s t i c B orr o w i ng.L ANGU AG E26:210—31.B a lt i-m or e:W av e r l y.

一次的。总之,通过所有这些理论的阐述,W e i n r ei ch一直呼吁语言学者把精力投入到人们的言语流的记录和研究中去,而这些是研究各种书面上的语言都无法替代得了的工作。更进一步讲,他希望资料是从实现语言借用的双语者那里获取而不是去从描写借用的语言学家那里获取。

除此之外,他还搜集了很多学者关于专有名词借用的研究并进行了综述,并对人名的借用———姓的借用和名的借用作了简单的举例和分析①。

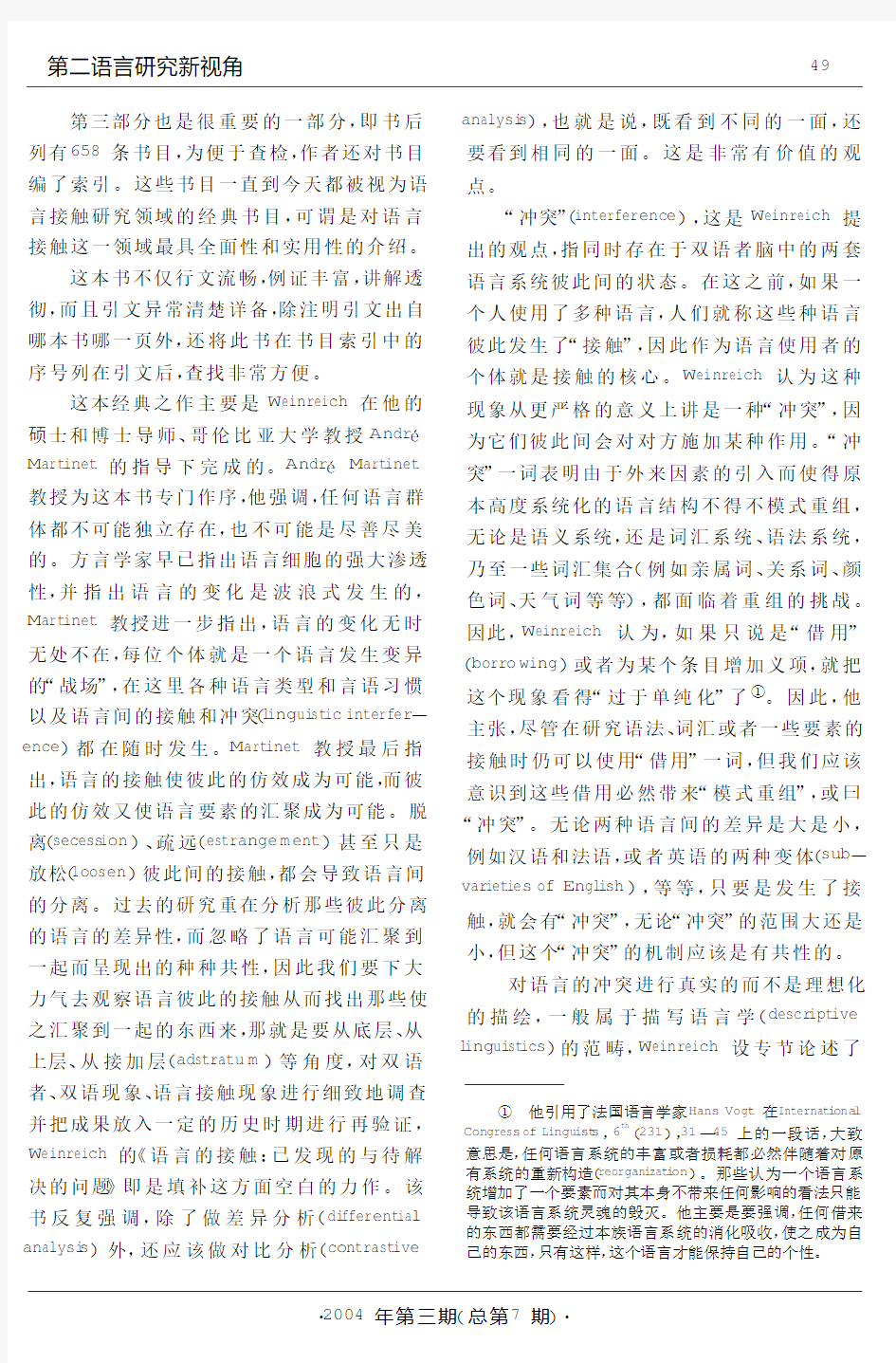

W e i n r ei ch将结论制成一个表格②(表格见下页),非常有创意,表的纵列分为四大部分:语言间总的冲突,语音冲突,语法冲突,词汇冲突。横行分为三大部分,第一部分是给出的不同类型的例证;第二部分是结构上的特征(s t r u c tu r a l);第三部分是非结构上的特征(n o n-s t r u c tu r a l)。第二部分结构上的特征又列出若干对应的“促进因素”(s t i m u l i)和“阻抗因素”(re si s t an c e f a ct o r s),第三部分非结构上的特征又列出若干对应的“促进因素”和“阻抗因素”。这样一来,结构上和非结构

上的描述都是通过观察语言内部的“促进因素”和“阻抗因素”的对抗与冲突来完成的。有两点需要指明,一是他将“经济原则”(e-c o no m y)放在结构特征之中;二是在非结构特征的“阻抗因素”中反复强调忠诚性(r oy a l-t y)或者翻译成“民族性”,他认为“忠诚”就好像一个人要有民族主义的感情一样,是社会语言学对语言系统的一种描述,除了“忠诚”之外,还有“纯洁性”(p u ri sm)、“标准化”(s t a n d a r d i z a t i o n)以及相对应的各阻抗机制,这些都是一个语言系统所具备的特性。从社会学角度看,语言在接触时最能体现语言的民族性,就像种族在冲突时才能够体现民族主义感情一样。

(作者介绍:方欣欣,博士,现任教于首都师范大学国际文化学院。)

① 类似的研究方法,关于人名的借用,从语言和文化的角度进行深入的调查,可参阅张惠英著《语言与姓名文化:东亚人名地名族名探源》,中国社会科学出版社,2002。

② 鉴于这个表格对于我们深入研究导致借用现象发生的语言内部原因很有启发,所以我们把表格附在下面。

图B4.jpg

语言学纲要修订版练习题及答案

第一章 一、填空 语言的功能 1、语言的功能包括(社会)功能和(思维)功能。 2、语言的社会功能包括(信息传递)功能和(人际互动)功能。 3、在各种信息传递形式中,语言)是第一性的、最基本的手段。( 4、人的大脑分左右两个半球,语言功能及计数、推理能力等由(左)半球掌管,音乐感知、立体图形识别等能力由(右)半球制约。 5、儿童语言习得一般经过(独词句)阶段和(双词句)阶段,这是儿童学话的关键两步。二、判断正误(对)1、文字是建立在语言基础之上的再编码形式。(错)2、当说话者陈述一个客观事实时,话语中不具有主观性。(错)3、书刊上的话语不具有人际互动功能。(对)4、抽象思维要以语言为形式依托。(错)5、布洛卡区在大脑的右半球前部。(错) 6、聋哑人不会说话,所以不具有抽象思维的能力。(对) 7、不同语言结构的差异体现出思维方式的不同。(错) 8、汉语名词没有数的变化,所以汉语没有区别单数和多数的概念。三.思考题1、为什么说语言是人类最重要的信息传递的手段?除了语言之外,人们还使用其他的信息传递工具:(1)文字、旗语、红绿灯、电报代码、数学符号、化学公式等辅助性的交际工具(2)体态语等伴随性的副语言交际工具,(3)盲文、手语等类语言交际工具。但这些交际工具或者使用范围的有限,或者运用效率低下,或者使用频率不高,很难与语言这种交际工具相提并论。文字记录语言,打破了语言交际中时间和空间的限制,在社会生活中起着重大的作用,中小学语文教学主要就是教学生识字、阅读、写作。但是,文字在交际中的重要性远不能和语言相比。一个社会可以没有文字,但是不能没有语言;没有语言,社会就不能生存和发展。文字是在语言的基础上产生的,只有几千年的历史。在文字产生以前,语言早已存在,估计有几十万年。今天世界上没有文字的语言比有文字的语言多得多。文字产生以后要随着语言的发展而演变,它始终从属于语言,是一种辅助的交际工具。总之,在上述的种种信息传递工具当中,身势等伴随动作是非语言的交际工具;旗语之类是建立在语言,文字基础之上的辅助性交际工具;文字是建立在语言基础之上的一种最重要的辅助交际工具;语言是人类最重要的信息传递工具。 2、语言的人际互动功能表现在哪些方面?说话者在传递客观经验信息的同时,也在表达着主观的情感、态度和意图,寻求听话者的反馈。而受话者在接收说话者传递的客观经验信息的同时,也了解了说话者的主观情感态度,从而做出回应。这样语言就成为说话者和听话者间交际互动的工具。例如:张三和李四同时在教室看书,张三坐在窗子边的位置,李四坐在中间位置。 A.李四说:“今天气温很低。” B.张三说:“我马上关上。” A、B 的对话表达了一种委婉的请求。李四说“今天气温很低”的目的并不是反映今天的天气,而是向坐在窗户边的张三请求将窗户关上。 3、为什么说思维离不开语言?思维需要语言(1)语言是人类思维的工具,思维活动必须用语言作手段(2)语言是保存思维成果的媒介。思维成果必须依靠语言的巩固才能得以保持。(3)语言可帮助思维逐步深化(4)语言可帮助思维条理化(5)语言可帮助传递思维成果。思维的成果靠语言才能表达出来,使听读者了解。 4、语言思维功能的生理基础是什么,有哪些表现?人类的大脑的左右半球的分工是人类所特有的。人类以外的动物,没有这样的分 2 工,没有专门管语言的“左半球” ,因此它们没有逻辑思维的能力,也掌握不了语言。大脑中人类特有的语言功能区(1)说话中枢,也称布洛卡区,在大脑左半球前部,是19 世纪60 年代,法国神经解剖学家保罗·布洛卡(Paul Broca)发现的。这一区域受到损伤就会得失语症,丧失说话能力,但基本能听懂别人的话。(2)书写中枢,也在大脑左半球前部,靠近布洛卡

试析语言接触与语言演变现象

试析语言接触与语言演变现象 学院:汉语言文化学院 年级:07级 专业:汉语言 姓名:郑玉顺 学号:2074080043

试析语言接触与语言演变现象 郑玉顺 (延边大学汉语言文化学院07级汉语言) 摘要:延边朝鲜族自治州是以朝鲜族和汉族杂居为主的地方。由于多年来朝鲜族和汉族在政治、经济、文化等各方面的融汇,使得朝、汉语在语言接触中逐渐发生了一些演变。本文将主要从语音、词汇、语法三个方面来考察朝、汉语在语言接触中对彼此的影响,分析由此带来的语言演变现象。 关键词:语言接触;语言演变;汉语;朝鲜语 零、引言 延边是以朝鲜族和汉族为主体的朝鲜族自治州, 是典型的民族杂居地区。语言是人们最重要的交际工具, 民族杂居状态下的民族交往必然引起不同民族语言间的接触, 语言接触的结果, 使相当一部分人掌握了另一个民族的语言,那么在与另一个民族的语言进行接触的过程当中,本民族的语言,无论是从发音,还是从词汇及语法的运用上,多少都会受到另一民族语言的影响,进而产生语言演变的现象。 一、语音上的相互影响 朝鲜语的词汇分三种:汉字词、固有词和外来词。汉字词是通过借贷汉语语音而来的,因此,朝鲜语中的汉字词从发音上来讲,有着和汉语发音相似的特点。 通常情况下,朝鲜语吸收汉语新词术语的方式有音借、音读、意译等几种意译法。近余年来, 朝鲜书面语中源自汉语的新音借词即同时借用汉语音义两个方面的词非常少, 尤其是最近几年, 音借的词语为数更少。在新时期, 朝鲜语借用其他民族语言的个别词语时, 一部分经过汉语媒介吸收, 但主要是按被借语言的原词语音借用。譬如, 朝鲜语把蒙古语词“那达慕”转写为natam。 朝鲜语吸收汉语新词术语的方式除了一音借法和意译法外, 还有朝鲜语所独有的方式“音读法”。音读法又名音译法, 指将汉语的新词术语按照朝鲜语所特有的汉字词音读惯例来加以吸收的方式。改革开放以来, 朝鲜语按照朝鲜语汉字词音读法所吸收的汉语新词术语为数甚多。例如招聘制—ts‘opintse, 高技术—kokisul等。 以上是汉语对朝鲜语在语音上的影响。相比汉语对朝鲜语在语音方面的影

语言与思维的关系

思维和语言的关系是国内外学术界长期争论的一个问题,各种观点各执己见,莫衷一是。其实,二者的关系非常复杂,既有密切的联系,又有重要的区别。 (一) 思维和语言的联系 思维和语言虽是两种现象,但二者相互影响,相互制约,存在着密切的联系,具体体现在如下几个方面: 1.从思维的特点来看,思维和语言有着密切的联系。思维是对客观事物的间接的和概括的反映。思维之所以能对客观事物进行间接的和概括的反应,是因为语言具有间接性、概括性和社会性等特点。否则,人的思维,特别是抽象思维就难以进行。因此,语言是人们交流思想的手段、思维的工具。但是,语言不是思维的唯一工具,也不是交流思想的唯一手段。人们还可以利用其它符号和表象来思考,用手势、表情来表达思想。幼儿在掌握语言以前,可以用形状、颜色、声音来思维。聋哑人丧失了语言,可以借助于手势、表象等进行非语言的思维。 2.从思维的内容和结果来看,人的高级思维和语言是不可分离的。思维以语言为客观刺激物,特别是刺激物不在眼前时,语言就成为思维活动的有效刺激物。思维借助于语言、词来实现。但语言也离不开思维,语言要依靠思维的内容和结果予以充实、发展。如果语言不被人们所运用,语言就成为纯粹的物质外壳。只有当语言的那些物质形式被思维内容和结果予丰富起来时,语言才能成为一定对象的符号和具有一定意义的标志。 3.从思维的种系发展历史来看,思维和语言是同步发生的。思维和语言都是在劳动创造人的过程中同步产生的。即“已经形成的”人的思维和“已经形成的”人的语言是同步发生的,并且互为存在标志,否则,便不是人的社会性思维,也不是人的真正语言。 4.从思维的个体发展历史来看,思维和语言也是密切联系的。儿童思维的发展表明,儿童掌握语言的过程,也是抽象思维发展的过程。抽象思维是借助语言实现的。5个月的儿童,能根据颜色和形状区别物体,能对事物进行较低级的概括,但这仍然属于动作思维和具体形象思维。只有在儿童2岁左右掌握语言之后,抽象思维才逐渐发展起来。 (二)思维和语言的区别 思维和语言虽然有密切关系,但是思维不是语言,语言也不是思维,它们是两种相对独立的现象。二者的区别主要表现在如下几个方面: 1.从本质特征来看,思维是人脑对客观现实的间接的、概括的反映,是一种包含物质内容的心理现象;而语言则是有一定的物质形式与概括的内容所构成的符号系统。它是一种包含精神内容的物质现象,是思维的物质外壳或思想的直接现实。这是思维和语言的根本区别。2.从生理机制来看,虽然思维活动和语言活动都体现着大脑和感官的整合效应,但思维器官主要是大脑,语言则是大脑皮层言语区与眼、耳、喉、口腔等感觉器官或效应器官联合活

在语言的接触过程中

在语言的接触过程中, 回族人同汉族杂居, 后来放弃了自己原有的语言, 而使用汉语, 这种现象叫 ( 也称( )。 A:语言专用 B:语言借用 C:洋泾浜 D:语言替换 E:双语 参考答案:A D 第 2 题[多选题] 下列单位中,不属于语汇的有( A:走马观花 B:跑来跑去 C:三讲 D:衣服真好 E:老鼠过街,人人喊打 参考答案:A B D 第 3 题[多选题] 语法范畴和语法手段的关系是( )。 )。

) ,

A:语法意义和语法形式的关系 B:词法和句法的关系 C:构词法与构形法之间的关系 D:组合与聚合的关系 E:内容与形式的关系 参考答案:A E

第 4 题[多选题] ( )的建立标志着语言学的诞生。 A:十八世纪 B:十九世纪 C:二十世纪 D:历史比较语言学 E:结构主义语言学 参考答案:B D 第 5 题[多选题] 下列研究属于应用语言学范围的是( ) A:对语言基本理论的研究 B:第二语言教学 C:机器翻译,自然语言理解 D:为语音合成服务的实验语音学 E:现代汉语的句法理论研究 参考答案:B C D 第 6 题[多选题] 非音质音位包括( )。 A:调位 B:重位 C:时位 D:音段音位 E:语调 参考答案:A B C E

第 7 题[多选题] 下列五组词组中,不是动宾词组的是( A:禁止吸烟 B:去上海 C:去上海不行 D:累得受不了 E:值得学习 参考答案:C D 第 8 题[多选题] 下列五组都是关于文字发展的看法的,其中正确的有( )。 A:象形文字出现得最早,并且大多数象形文字都是表意字符 B:音节文字是在象形文字基础上产生的 C:音位文字使用的字符最少、最经济 D:评判一种符号体系优劣的标准在于它的语言功能 E:先有辅音文字,后有象形文字 参考答案:A C D 第 9 题[多选题] 下列五个元音,( )都是后元音。 A:[i] B:[o] C:[u] D:[a] E:[口] 参考答案:B C E )。

《语言学纲要》(叶蜚声_徐通锵)详细复习资料_课堂讲义笔记

语言学纲要讲义笔记 导言 一、语言的定义 语言是人类最重要的交际工具和思维工具、是由音义结合的词汇和语法构成的一种符号系统。 二、语言学的对象和任务 语言学是研究语言的科学。 要把语言学跟语文学区分开来 中国传统语文学——“小学” 小学是我国古代语文学的统称,由训诂学、文字学、音韵学三部分组成。 在古印度,公元前4世纪,著名学者潘尼尼在整理、注释婆罗门教经典《吠陀》时,写了一本《梵语语法》,提出3996条规则,被人们称为最完备的语法书。在古希腊,伯拉图和亚里斯多德是从哲学的角度来研究语言的,他们讨论了词为什么具有意义等内容。 三、语言学在科学体系中的地位 语言学既是一门古老的科学,又是一门年轻的科学。 1、与社会科学、自然科学的联系 语言研究的成果是哲学、历史学、考古学、文学、政治学、经济学、逻辑学、社会学、民族学、计算机科学等学科所必须利用的,可见语言研究在这些社会科学中已占重要地位。 语言学与其他学科相交叉产生社会语言学、心理语言学、计算语言学、生物语言学、模糊语言学、实验语音学等。如:运用语言传递信息的过程,可分为五个阶段: 编码——发送——传递——接收——解码 对这一具体过程的解释需要结合物理学、生理学、心理学等其他学科的知识。三、语言学的基本类别 总体上,根据研究对象的不同,语言学可以分为理论语言学和应用语言学两大类。(一)理论语言学可分为: 1、一般/普通语言学

2、个别/具体语言学 具体语言学 (1)历时语言学 (2)共时语言学 (二)应用语言学 1、社会语言学:研究语言与社会集团的关系。如地域方言、社会方言、语言的接触、语言规划等。 2、心理语言学:研究儿童语言习得、语言的接收和发生过程,等。 3、神经语言学 最近二十年才从心理语言学中分离出来的一门新的学科,主要研究语言和大脑结构的关系,中心是大脑如何生成语言。 此外,还有数理语言学、统计语言学、实验语音学等。 第一章语言的功能 第一节语言的社会功能 一、语言的信息传递功能 信息传递功能是语言的最基本的社会功能。 人类还借助语言之外的其他形式传递信息,它们是文字,旗语,信号灯,电报代码,数学符号,化学公式等等。 身势等伴随动作等是非语言的信息传递形式。 身势等非语言的形式多半是辅助语言来传递信息; 文字是建立在语言基础之上的最重要的再编码形式; 旗语之类是建立在语言或文字基础之上的再编码形式; 语言是人类社会信息传递第一性的、最基本的手段,是最重要的交际工具。二、语言的人际互动功能 语言的社会功能的另一个重要方面是建立或保持某种社会关联,这就是语言的人际互动功能。互动包括两个方面:一个是说话者在话语中表达自己的情感、态度、意图,另一方面这些又对受话者施加了影响,得到相应的语言或行动上的反馈,从而达到某种实际效果。

语言接触与语言区域性特征

《民族语文》2005年第3期语言接触与语言区域性特征4 黄行 [提要]中国语言的结构类型表现出明显区域性趋同倾向。本文以语言地理数据描述中国不同地区语言的结构特点,着重分析因语言接触而引起的语言区域性的趋同变异。 一前言 中国的语言按系属分类可分为汉藏、阿尔泰、南亚、南岛和印欧5个语系,语言数量超过130种。其中属于汉藏语系的语言近80种,汉语以外的诸语言主要分布在西北、西南和华南,使用人口共约5000万人。阿尔泰语系语言有20种左右,分布在东北、华北和西北,使用人口约1700万人;南亚语系有lO几种语言,分布在云南和广西的小部分地区,使用人口约50万人;南岛语系是分布在台湾的近20种高山族(原住民)语言,海南回族讲的回辉语也属这个语系。印欧语系仅俄罗斯和塔吉克2种语言,分别分布在黑龙江和新疆的个别地区。此外还有五屯、唐汪、倒话、五色、艾依努等5~6种被认为是混合型的语言。 不同系属的语言在结构上也存在很大的差异。阿尔泰诸语言具有典型的综合一粘着型语言的特征;汉藏语系的侗台语、苗瑶语(及汉语)具有比较典型的分析一融合型语言的特征,藏缅语~部分语言(藏羌语)保持综合一粘着型语言的特征,一部分语言(彝缅语)有分析化的倾向;南亚语基本属于分析型语言,南岛语属于粘着型语言。 如果不考虑语言的谱系关系来描述语言结构特征的地理分布,中国语言的结构类型表现出明显的区域性趋同倾向,即分布在同一地区的语言,不管是否具有发生学关系,往往具有某些相似的结构特征,这种区域性结构的趋同现象可以从语言接触的相互影响得到部分解释。 二中国语言的地区分布和类型特征 藏缅语分布于西藏、青海及云南的绝大部分地区,以及甘肃南部、四川西部地区,这种分布格局映射了古代氐、羌、戎等藏缅民族从青藏高原向西南“藏彝走廊”迁徙的走向。 侗台语主要分布在广西(壮傣语支、侗水语支、仡央语支)和海南的大部分地区(黎语支),及贵州、云南的部分地区,现所在地或许比其百越先民的分布范围缩小了许多,并向西转移。 苗瑶语主要分布在贵州(苗语支)和广西(瑶语支)的大部分地区,及云南、湖南的部分地区,广东也有少数瑶语却畲语的分布,而海南的瑶语是近代从广西移民带过去的。现代 ’本文曾于“首届人类语言学国际学术研讨会”(2005年1月6—9日,哈尔滨)宣读;撰写本文曾得到孙宏开先生重要的启发和指导,特此致谢。

2015北语初试语言学纲要答案

1.名词解释—自源文字,组合关系,语境义,语义场,形态,音质音位 (1)自源文字:在某种语言基础上自发产生并逐步完善的文字。从创制文字起就独立发展起来的文字。 (2)组合关系:两个或两个以上同一性质的结构单位(例如音位与音位,词与词),按照线性顺序组合起来的关系。处于组合链条中的两个符号或符号序列的关系就是组合关系。并非任意两个词就可以构成组合关系。 (3)语境义:语境的含义主要有以下三个方面——物理语境、话语语境、说话者和受话者的背景知识。物理语境各要素,特别说话者、受话者、说话时、说话地,在对面交谈的句子常常被省略,需要根据语境补充出来,才能得到完整的句义。在对话的话语中,说话者和受话者对意义的理解很大程度上要依赖语言形式之外的背景知识。背景知识可以帮助受话者理解说话者要传递的意义,特别是言外之意。 (4)语义场:通过不同词之间的对比,根据它们词义的共同特点或关系划分出来的类。同一语义场的各词义有共同的义素,表明它们同属一个语义场;又有一些不同的义素,表明彼此之间的区别。例如:椅子、转椅、凳子,可以组成一个语义场。 (5)形态是指同一个词在造句时因其句法位置的差异而发生的不同变化,也叫词形变化。它是表语法意义的重要手段。英语:动词最多有5个形式(数、时、体。Be有8个形式)、名词最多有4个形式(数、所有格)、代词有4个形式(句法格、所有格)、形容词有3个形式(级)。俄语形态丰富性:名词有单复数、又各有6个格(主格、属格、与格、宾格、工具格、前置格),又有阳、阴、中3种性的区别,不同性的名词有不同的变格规则。动词、形容词的形态更复杂。形态变化的几种主要形式:附加词尾、内部屈折、异根。 (6)音质音位:以音素为材料,从音质的角度来分析的音位。因为占据一个时段,可以叫音段音位。包括元音音位、辅音音位。 2.判断并说明理由 (1)组合,聚合关系不仅仅存在于语法中。 答:错。聚合关系存在于音位、语法、语义各个层面。 ——聚合关系:在语言的组合结构的某一个位置能够互相替换的几个具有相同作用(组合能力)的单位符号之间的关系就是聚合关系。 ——音位聚合关系:音位的区别特征不但使每个音位通过不同的区别特征相互区别开来,还可以使不同的音位通过相同的区别特征聚合成群。(双向)聚合群:语言中的音位不是孤立的,每个音位都可以通过自己的区别特征和其他有共同特征的音位联系着,聚合成群。比如北京话的/p/音位同时处在两个聚合群中:根据发音部位,它与/p//p’//m/形成聚合群;根据发音方法,它与/t//k/形成聚合群。这样它就处于双向聚合之中,这样形成的聚合群就是双向聚合群。——语法的聚合规则:语言单位的归类和变化规则。几个语法单位(主要指词),互相在同一个位置可以替换,替换后结构类型和功能没有变化,这样的几个语法

第八章 语言的接触 2

第八章语言的接触 一、名词解释 借词 语言联盟 语言替换 语言底层 共同语 洋泾浜 克里奥耳语 二、填空 1、语言发生接触的前提条件是。 2、语言接触从根本上说是接触。 3、共同语分为两种:和。 4、现代汉民族共同语,即,是以为基础方言,以为标准音,这主要是的原因。 5、世界语是由波兰医生提出来的。 三、简答题 1.谈谈语言接触与语言分化的差异与联系。 2.从音义关系看,举例说明汉语的借词有哪些表现形式。 3.谈谈借词与社会的关系。 4.从语言接触的角度谈谈汉语方言中文白异读的形成与发展。 5.谈谈语言替换过程中“双语”的作用。 6.谈谈洋泾浜与混合语的联系与区别。 7.世界语为什么不能代替自然语言。 答案: 一、名词解释

1.借词也叫音义外来词,它指的是音与义都借自外语的词。如英语中的telephone借子到汉语中是“德律风”,其音义都来自英语。借词是民族关系的一种见证,是研究民族发展史的一项重要材料。借词在语言历史的研究中也有非常重要的作用。 2.语言联盟即“语言的区域分类”。是指一片地理区域内的不同语言不仅在词汇上相互有大量的借贷,而且在语音、语法系统的结构格局、结构规则方面也十分相似,但各语言仍有相当数量的核心词跟彼此不同。 3.语言换用也称“语言替代”或“语言融合”,是不同民族在长期接触或融合过程中产生的一种语言现象。指的是一个民族的全体或部分成员放弃使用本民族语言而转用另一民族语言的现象。 4.在语言替换的过程中,换用的强势语言会留下被替换语言的痕迹,这类痕迹通常称为语言底层。 5.共同语是社会打破地域隔阂、走向统一时出现的一种语言形式,是在一种方言基础上建立起来的一个民族或一个国家通用的语言。 6. “洋泾浜”是当地人在和外来的商人、水手、传教士等打交道的过程中学来的一种变了形的外语。“洋泾浜”的共同特点是:语音经过当地语言音系的适当改造,语法规则减少到最低限度,词汇的项目比较少,往往要借助于迂回曲折的说法指称事物。 7. 混合语是由洋泾浜发展而来的一种有声交际工具,是一种建立在两种或两种以上语言系统基础上形成的并被特定的言语社团作为母语学习使用一种语言。洋泾浜的特点之一在于它是一定场合下使用的特殊语言,没有人把它当作母语来学习使用。但是在一定条件下,它也可能被社会采用为主要的交际工具,由孩子们作为母语来学习。在这种情况下,洋泾浜就变成了混合语,又叫克里奥耳语(Creole,是混血儿的意思) 二、填空 1.社会的接触 2.使用语言的人之间 3.民族共同语国家共同语 4.普通话北方方言北京语音政治 5.柴门霍夫 三、简答题 1. 一种语言内部分成几种不同的方言,或者这些方言进而分成几种不同的语言,这种现象,叫做语言分化。语言分化的原因:社会的分化。社会在自己的发展过程中会因为各种不同的

语言决定思维

2008-01-06 14:24 许国璋先生在《中国大百科全书》(语言文字卷)对语言作了这样的解释:“语言是人类特有的一种符号系统。当作用于人与人的关系的时候,它就表达相互反映的中介;当作用于人与客观事件的关系的时候,它是认知事物的工具;当作用于文化的时候,它是文化作息的载体。”在这个定义之后,许先生从自己所定义的语言特色、语言的功能、语言的发生、语言的模式等四个方面作了较为详细的论证。传统语言观受到了来自各个方面的挑战。其中一个最为重要的挑战就是语言和思维到底是一种什么样的关系。 语言与思维的关系问题是多种学科,如哲学、心理学、病理学、生物学、人类学和信息科学等都密切关注和长期争论的重大理论问题,当然更是心理语言学或语言心理学的一个重要课题。沈阳说要讨论语言和思维的关系,先要搞清楚两个问题:一是什么是“思维”;二是“语言与思维的关系”是一个什么样的问题。

那么什么是“思维”呢?沈阳在《语言学常识十五讲》中总结说:“狭义的‘思维’可以说就只是‘思考’,即只包括‘想的活动’,但是较广义的‘思维’可以说是包括‘思考’和‘思想’两个方面,即不但指不同程度或不同阶段‘想的活动’,也指不同程度或不同阶段‘想的结果’。”(1) 那么“语言与思维的关系”又是一个什么样的问题呢?这实际上就是要搞清楚人是怎么“想问题”的,或者说是人们在进行“想的活动”和了解“想的结果”的时候,到底主要靠的是什么。其实语言就是思维的工具,思维的各个方面,即“想的活动”和“想的结果”,实际上都离不开语言。人们正是靠了语言才能够知道大家都想了些什么,同时也才能把思维的结果固定起来和传递下去。(2) 不过仅仅说语言是思维的工具,思维离不开语言,这还比较笼统。因为从地位和作用上说,我们还不知道语言和思维是相互作用

叶蜚声版语言学纲要学习笔记

叶徐版语言学纲要复习重点 导言 重点名词概念:语言学、普通语言学、专语语言学、共时语言学、历时语言学 一、语言学、语言学的对象和任务 二、语言学在科学体系中的地位 三、语言学的基本类别 根据研究的对象的不同,语言学分为共时语言学和历时语言学、专语语言学和普通语言学。 四、语言学流派 各个语言学流派的观点、代表人物有所了解即可,注意布拉格学派、哥本哈根学派以及美国结构语言学派(也称美国描写语言学)都属于结构主义学派,是这一学派的三个分支。关于语言学流派的具体内容阐述,不作考试要求。 元音的音色是由舌位的前后、舌位的高低、圆唇与否三个方面决定的。舌位是指发元音时舌头隆起部分在口腔中所处的位置。前,指舌的前部隆起;后,指舌的后部隆起;高,指舌位隆起点距离上腭的位置,口腔开口度越小,隆起点离上腭越近,舌位就越高;低:口腔开口度大,隆起点离上腭越远,舌位就越低;如i.e.a的相同点是舌位前,不同点是舌位高低不同。嘴唇的圆展,指发元音时双唇是拢圆还是自然展开。不同元音的音色就是上述三个方面协同作用形成的。重点掌握8个基本元音的发音和汉语普通话中所有的元音如y.-i.-i.e等,这样既可以弄清楚不同元音之间的差别,又可以为学习其它元音打下基础。 二、辅音 辅音的发音特点可从发音部位和发音方法两个方面来认识。 1.发音部位:发辅音时,气流通过口腔受到阻碍的部位就是发音部位。肺部呼出的气流总要在口腔的某个部位受到阻碍,气流受阻的部位就是发音部位。例如发辅音[p],双唇闭合阻挡气流,发[k]时,舌后部抬起,与软腭接触形成阻碍。人类语言所能构成阻碍的部位约有十余种,汉语

普通话有六种发音部位,从前往后依次是双唇、唇齿、舌尖前、舌尖后、舌面前、舌面后。2.发音方法:发音方法就是发音时形成阻碍和解除阻碍的方式。发音部位相同,发音方法不同,也能形成不同的音素。辅音的发音方法主要有塞音、擦音、塞擦音、鼻音、边音、颤音、闪音,汉语普通话有前五种发音方法。此外,根据发音时声带是否振动,辅音还分清音和浊音两类,根据发音时呼出的气流的强弱把辅音分为送气音和不送气音两类,一般也把这两种方式归入发音方法来认识。 第三节音位 一、什么是音位 音位是某一语言中能区分词的语音形式的最小语音结构单位,也就是说,音位具有区别意义的作用。音位是从语音的社会属性角度划分出来的最小语音单位,而且音位总是属于一定语言的,离开了特定的语言,研究音位就没有了意义。 二、音位的对立和互补 1.对立:所谓对立,是指两个或几个音素如果出现在相同的语音环境中,相互替换后会产生意义上的差别,即改变了原来音节所表示的意义,那么这里互相替换的几个音素,就是一种对立关系,它们不能划为一个音位,而要看作是不同的音位。对立是鉴别一个音素能否成为一个音位的最根本的原则,是划分音位的主要根据。 2.互补:所谓互补,是指几个音素不能出现在相同的语音环境中,它们的出现环境各有分工,我出现在甲处,你出现在乙处,他出现在丙处,各守一个地方,出现的环境相互补充,彼此处于互补关系之中。处于互补关系中的几个音素,每个音素都不是独立的音位,它们可以共同归纳为一个音位,因为它们之间没有对立关系,不能构成对立,互相可以替换,在相同的语音环境中替换以后不影响一个音节所代表的意义。 三、音位变体 音位变体就是同一个音位的不同的变异形式,是音位在特定语音环境中的具体体现或具体

语言思维和语言接触Word版

语言思维和语言接触 瞿霭堂 (中国人民大学中文系) 语言学理论研究中,忽视语言观、思维观和社会观,或因循守旧或竭力避开或就事论事,缺乏理性的指导,成为语言学理论研究中的一个重要障碍。近几十年来,语言的社会性已逐渐引起研究者的关注,甚至建立了社会语言学,语言的社会属性得到一定的揭示。但语言研究历来重视“编码”,忽视“解码”,简单来说,只研究怎么“说”,不研究怎么“听”,不了解“说”的规则与“听”的规则是不完全相同的,忽视“听”的规则,“说”出来的话别人“听”不懂或理解错误,不能达到交际的目的,也是忽视社会观的一种表现;在语法研究上,将研究人类语言共性和生成规则的所谓生成语言学,与结构语言学混为一谈,都视为语法研究,甚至要将生成规则引进结构语法的研究,或者要按生成规则来编写具体语言的语法书,分不清先验语言观和经验语言观的差别,语言生成规则和结构规则的不同,这是忽视语言观的结果。在语言理论研究中,尤其忽视思维观,包括语言与思维的关系,从而延迟了语言研究从说明性向解释性转化的进程。语言接触研究中很多重大问题,比如声调产生、语序变化、再范畴化(Recategorization)等深层的接触和影响,甚至混合语的产生,都无法简单地以形式语言学所提出的语言结构成分和语言经验的机械转移来解释,必须从新的思维观寻找答案。我们将以认知心理学和认知语言学的方法来建立新的思维观,说明语言与思维的关系,并以此来解释语言接触中的深层现象。 一新思维观 1.1语言理论研究,有两个重大问题很难回避:一是思维是什么?二是思维与语言的关系。解决了第一个问题才能解决第二个问题,解决了第二个问题才能树立正确的语言观。正确的语言观是指导科学语言研究的基础和前提。 1.2思维是人类独有的高级心智活动,是行为,思维行为的结果,以一种生化形式存在于大脑细胞中的信息,是思想。思想是思维的产物,也是思维的目的。人类的心智活动以大脑为物质基础,是通过大脑的神经生化机制,主观世界反映和认知客观世界的行为和现象。人类的心智活动包括感觉、知觉、表象、思维等不同层级,思维是最高层级。高层级的思维是由感觉、知觉、表象等不同层级的认知活动综合提升实现的。低层级认知活动是高层级认知活动的基础和材料。低级认知是直接经验的认知,高级认知是间接经验的认知,或者直接经验和间接经验的综合认知。一切认知都以经验为基础。无论低级的认知还是高级的认知,都具有概括性和抽象性,也具有关联性和系统性,简单地说,人类具有将直接经验和间接经验结合起来进行抽象和概括,并关联起来,进行正确判断和推理的能力,这是人类认知区别于其他动物的一种本质属性。其他类人动物,甚至较低等的动物,通过直接经验,也能产生一定的心智活动,甚至类似思维的高层次心智活动。但由于大脑这种物质基础的差异,其他动物

语言是思维工具和交际工具

语言是思维工具和交际工具,它同思维有密切的联系,是思维的载体和物质外壳和表现形式。语言的发展自古以来就非常受到重视,作为人类生存和交流的必备工具,语言在生活和学习中的作用毋庸置疑。培养孩子的语言智能,需要以其发展的不同阶段进行相应的培养。儿童的语言发展与儿童的自然年龄和心理发展水平都有着一定的关系。 第1阶段 0~1岁准备期 准备期宝宝语言发展的特点 这个阶段在婴宝宝教育上称为“前语言”阶段,这个时期是指从婴儿出生开始,到大约12个月左右时。对初生婴儿来说,此时交流的唯一方式就是哭。然而过不了多久,他们就能发现哭闹以及某些特别的面部表情会引发爸爸、妈妈或是其他照料他的人的特定反应。 当新生儿感到不舒服时,会以哭闹来表达自己的感觉。2-3个月的婴儿,家长逗他时,能发出回答性的喉音,在安静的环境中自己也会发出咿呀声。5-6个月时,宝宝可发出单调的音节,如“爸”、“妈”,但本质上还属于无意识的随口呢喃。宝宝在7-8个月时,会开始重复某一音节,如“妈妈”、“达达”等,并能随着家长发这些音。9-12个月,宝宝能懂得一些较复杂的词意,如“再见”、“亲一下”等;可以取来大人所要的东西,会表示同意或不同意;当家长说“不许”时,知道停止自己的动作。同时,这一阶段的特征就是牙牙学语,当然孩子们通常只能发出不同声调的单音。然而,就是这种单调的声音,在婴儿学习语言的过程中也起了非常重要的作用。他们会不停地发现新的声调、新的音节,慢慢的,孩子就能重复发出一些复杂点儿的声音了。 准备期父母应对措施 在初期多跟宝宝用眼神交流,建立良好的亲子关系,宝宝稍大后,开始用轻柔的语音刺激宝宝,给宝宝说周围各种事物简单的名称,让孩子脑海中留有印象。 孩子熟悉父母的声音之后,用最大的爱心来接触宝宝,在日常生活的每一个环节,如喂奶、换尿布、哄其睡觉、散步等,用各种各样的声音,轻快的、活泼的、高挑的、低沉的……对宝宝讲话,让他明白各种各样的声音能表达不同的含义。 有意地用语言配合正在进行的事情,尽可能方便地让婴儿建立语言与行为的对应。比如“妈妈(爸爸)正要给你换尿布”等。 尽量使用“Baby”语言,这里不是指那种“吃饭饭,睡觉觉”这样故作婴儿化的叠词,而是指一些音节简单、有穿透力的词汇。要知道,大篇幅的成人语言对孩子来说过于复杂,尽可能简单地表达出父母的意思就好了。 养成给周围看见的任何事物起名字的“好习惯”,起码这对孩子来说是非常有帮助的。不停地重复一些简单常用的短语是这个阶段最为有效的练习方式。当你递给他一个球时,就对他说:“这是球。”洗澡也是相当不错的练习时间,比如:“妈妈给宝宝洗脸”等等,配合你正在洗的各个部位就可以了。 让宝宝明白交流是双方一起参与的行为,当他“咕咕”地对你嘟囔一句的时候,你就重复一遍他的嘟囔,至少向他表明你听到他说的了。这个小游戏也能鼓励小家伙学习大人的发音。 准备期开发语言智能的小游戏: 唱歌:尽管小家伙不明白在唱什么,不过他会努力跟上妈妈的。 乐器“演奏”:小家伙很喜欢用能够发声的玩具“演奏”自创的乐曲。 照镜子:对着镜子,鼓励小家伙吐舌头,张嘴巴。这能帮助他们学会控制嘴部肌肉。

修订版《语言学纲要》第八章 语言的接触答案

第八章语言得接触 一、名词解释 借词——借词也叫音义外来词,它指得就是音与义都借自外语得词。如英语中得telephone借子到汉语中就是“德律风”,其音义都来自英语。借词就是民族关系得一种见证,就是研究民族发展史得一项重要材料。借词在语言历史得研究中也有非常重要得作用。 语言联盟——语言联盟即“语言得区域分类”。就是指一片地理区域内得不同语言不仅在词汇上相互有大量得借贷,而且在语音、语法系统得结构格局、结构规则方面也十分相似,但各语言仍有相当数量得核心词跟彼此不同。 语言替换——语言换用也称“语言替代”或“语言融合”,就是不同民族在长期接触或融合过程中产生得一种语言现象。指得就是一个民族得全体或部分成员放弃使用本民族语言而转用另一民族语言得现象。 语言底层——在语言替换得过程中,换用得强势语言会留下被替换语言得痕迹,这类痕迹通常称为语言底层。 共同语——共同语就是社会打破地域隔阂、走向统一时出现得一种语言形式,就是在一种方言基础上建立起来得一个民族或一个国家通用得语言。 洋泾浜——“洋泾浜”就是当地人在与外来得商人、水手、传教士等打交道得过程中学来得一种变了形得外语。“洋泾浜”得共同特点就是:语音经过当地语言音系得适当改造,语法规则减少到最低限度,词汇得项目比较少,往往要借助于迂回曲折得说法指称事物。 克里奥耳语——混合语就是由洋泾浜发展而来得一种有声交际工具,就是一种建立在两种或两种以上语言系统基础上形成得并被特定得言语社团作为母语学习使用一种语言。洋泾浜得特点之一在于它就是一定场合下使用得特殊语言,没有人把它当作母语来学习使用。但就是在一定条件下,它也可能被社会采用为主要得交际工具,由孩子们作为母语来学习。在这种情况下,洋泾浜就变成了混合语,又叫克里奥耳语(Creole,就是混血儿得意思) 二、填空 1、语言发生接触得前提条件就是( 社会得接触 )

《语言接触与语法演变》介评

2008年5月May2008第31卷第2期 Vol.31No.2 现代外语(季刊) ModernForeignLanguages(Quarterly) 在历时语言学领域,语法化理论框架已基本建立,并赢得了其应有的理论地位。然而,先前的相关研究大多将语法化机制视为语言内在的演化进程(language-internalprocess)。《 语言接触与语法演变》一书则选取不同的研究视角,试图探讨语言接触这一社会语言学现象在语法化进程中所起的重要作用。这是作者BerndHeine和TaniaKuteva继2002年携手完成《世界语法化词典》(WorldLexiconof Grammaticalization)之后,又联袂推出的一部语言 学新作。作为“剑桥语言接触研究”系列丛书中第一部综合性的单行本,它在语法化理论、接触语言学(contactlinguistics) 和发生语言学(genetic linguistics)之间搭建起一座沟通的桥梁,向人们展示 了语法化研究的新动向和新成果。 1.主要内容 全书共七章。第一章为“理论框架”(The framework),着重介绍贯穿于全书的分析架构,包括 核心概念、术语、可供选择的研究方法、分析语言演变的理论基础以及识别语言演变的技术工具和手段。就方法论而言,作者将其定位于语言接触领域的相关研究并从中作出相应的路径取舍。此外,对本书独特的语言接触研究视角以及相关的研究课题进行了具体阐述。 在语言运用中,由于话语者之间的频繁交流,不同语言(包括从渊源或谱系上看无甚联系的语言)之间已变得共享某些特定的语法结构。本书作者将传播或复制某一特定语法结构或语法功能的原语言界定为模型语言(modellanguage,简称M),将接受或仿造这一语法结构或功能的语言称作复制语言(replicalanguage,简称R),而将语法结构或功能被复制的过程称为语法复制(grammaticalreplication)。作者指出,语法复制可能涉及到任何一种语言结构范畴和语言运用领域。语法复制以统一的方式去影响形态、句法和语用等方面的结构,以组织句子结构 的相同方式去影响名词短语和动词短语。这样,相关语言的类型学意象或图景(typologicalprofile)便会经历显著变化,在特定情形下会导致出现次模标本或曰后补模式(metatypy),也就是说,相关语言之间获得了高度的互译性(mutualintertranslatability)。 第二章“关于语言运用模式之复制”(On replicatingusepatterns),着重讨论语法复制过程的若 干主要阶段,探索语言运用模式对新语法结构形成所起的作用,并关注那些反复出现、虽未取得成熟语法地位但却表达某种语法意义的篇章单位。尽管语言运用模式如搭配、常规表达(formulaicexpressions)和结构可能会在一种语言里实现语法化,但它们可能又会在另一种语言(即replicalanguage)里充当复制模型(replicamodel)。这种复制往往产生这样的情形:一个已经在用的语言模式当扩展到新的语境或其它范畴之时,会变得更加常见。这方面的例子则如:受英语之影响、操西班牙语、塞尔维亚语或其他代词脱落型(pro-drop)语言的美国移民现也开始使用代词作主语。这种复制过程会衍生新的语法范畴,如冠词或实据标记语(evidentialmarkers),从而开始语法化进程。本章的研究还旨在表明,由语言接触诱导的语言演变并非一个突变过程,直接从一范畴跃升到另一范畴或从一结构变为另一种结构,而是一个渐进的(gradual)过渡。 第三章“语法化”(Grammaticalization),区分两类由语言接触诱导的语法化:语言接触诱导的普通语法化(ordinarycontact-inducedgrammaticalization)和复制语法化(replicagrammaticalization)。前者指M语言中某一范畴的存在导致R语言中的相应变化。例如: (a)话语者注意到在M语言中存在着某个语法范畴Mx。 (b)基于R语言中可行的语言运用模式,话语者在R语言中创造出一个对等范畴Rx。 (c)为此,他们借助语法化的普遍策略,使用结构Ry以便生成出结构Rx。 《语言接触与语法演变》 介评湖州师范学院 林有苗 BerndHeineandTaniaKuteva.2005.LanguageContactandGrammaticalChange.Cambridge:CUP.xvii+308pp.ISBN0-521-84574-2(hardback).

语言学纲要重点汇总

名词解释 1 【组合关系】是指语言符号的链条上各个符号之间的关系。具体说是句子内部词与词之间,词内部语素与语素之间的关系。组合关系是现成的,存在于现成的词和句子之间。 2 【聚合关系】是指在语言符号的某一位置上,具有共同特点,可以互相替换的符 号之间的关系。聚合关系是潜在的,存在于人们的大脑中。 3 【音位】音位是一定的语言或方言系统中,具有区别意义作用的最小语音单位,是 根据语音的社会性质划分出来的。【音位的变体】属于同一个音位的各个音素,就是 这个音位的变体。 4 【语言分化】指一种语言分化为不同的变体,或者进而分化为不同的语言,它是 语言发展的一个方面的表现。 5 【语言替换】指随着不同民族的接触或融合而产生的一种语言现象,是指一种语言 排挤或替代其他语言而成为不同民族的共同交际工具。这是不同语言统一为一种语言 的基本形式。 6 【洋泾浜】指在不同的语言频繁接触的地区,持不同语言的人把他们各自的语言 成分混合在一起,创造出的一种新的临时性的交际工具,它只有口头形式,只能在某 些场合使用,没有人把它当做母语来学习。 7 【语言联盟】也称‘语言的区域分类’。它是指一片地理区域内的不同语言不仅在 词汇上相互有大量的借贷,而且在语音,语法系统的结构格局,结构规则方面也十分 相似,但各语言仍有相当数量的核心词根彼此不同。 8 【符号】是约定的代表某种事物或意义的标记。包含形式和意义两个方面,是一定 形式和一定意义的统一体。 9 【任意性】语言符号的意义关系是由社会约定的。即用什么样的声音表示什么样的 意义,是由社会约定俗成的。 11【社会方言】是社会内部不同年龄、职业、性别、阶段、阶层的人们在语言使用上 表现出来的一些变异,是言语社团的一个标志,也是语言变化所形成的社会变体。 12【亲属语言】从同一种语言分化出来的几种不同的语言,彼此有同源关系。 13【语言的谱系分类】根据语言是否来自同一语言的分化及分化的辈分等级而对语言 作出的分类,叫做语言的谱系分类。 14【混合语】洋泾浜在一定的条件下,也可能被社会会采用为主要的交际工具,由孩 子们作为母语来学习。在这种情况下,洋泾浜就变成了混合语,又叫克里奥尔语。 15【语流音变】音位和音位组合的时候,由于受说话时快慢、高低、强弱的不同和邻 音的影响,可能发生不同的临时性变化。这种变化,我们叫做语流音变。它有同化、 异化、弱化、脱落四种类型。 16【基本词汇】是人们自古至今常用的,用来表达日常事物现象的,并成为构成新词 的基础的那类词。 17【语法】是词的构成变化规则和组词成句规则的总和。语法单位有语素、词、词组 和句子。其中语素是词法的最小单位,词是词法的最大单位;词是句法的最小单位, 句子是句法的最大单位。 18:【词类】按照词在结构中所起的作用及词的句法功能分出来的类。 19【语法范畴】由词的变化形式所表示的意义方面的聚合。常见的有:性、数、格、 体、时、人称、态、级等。 简答题: 1、【组合关系和聚合关系】 答:组合关系就是两个同一性质的结构单位(如音位与音位、词与词等等)按照线性的顺序组合起来的关系。简单地说,就是符号与符号相互组合起来的关系。例如"学习外语","学习"与"外语"组合,形成述宾关系。 聚合关系就是语言结构某一位置上能够互相替换的具有某种相同作用的单位(如音 位、词)之间的关系,简单说就是符号与符号之间的替换关系。例如"学习外语",其中"学习"可以用"研究"替换,"外语"可以使用"知识"替换,"学习"与"研究"、"外语"与 "知识"之间的关系就是聚合关系。 2、【什么是句法变换?句法变换的方式有哪些?】

第8章 语言的接触

第八章语言的接触 一、单项选择题 1.下列都属于汉语中借词的是()。 A.雷达足球沙发椅 B.卡车电话哈巴狗 C.纳粹吉他吉普车 D.沙龙朝廷艾滋病 2.下列各组词只有()是意译词。 A.雷达马达咖啡 B.啤酒苜蓿哈密 C.西装篮球胡瓜 D.槟榔浪漫坦克 3.柴门霍夫所创造的世界语是()。 A.世界共同语 B.洋泾浜 C.国际辅助语 D.克里奥耳语 4.语言成分的借用,最常见、最突出的是() A.词语的借用 B.语音成分的借用 C词缀的借用 D.语法结构的借用 5.洋泾浜语和克里奥耳语属于语言的( ) A、语言的借用和吸收 B、语言的转用 C、语言的混合 D、双语现象 6.汉语中的“基因”来自英语的gene,从该词产生的方式看,“基因”属于( ) A.纯粹音译词B.音译兼意译词C.意译词D.仿译词二、判断题 1.借词不同于意译词。() 2.一种语言与另一种语言融合,主要取决于操这种语言的民族是否居于统治地位。()

三、名词解释 1.借词/外来词 2.意译词 3.仿译词 4.语言的融合 5.自愿融合 6.被迫融合 7.语言分化 8.语言整化 9.语言混合 10.双语现象 11.洋径浜(皮钦语) 12.混合语(克里奥耳语) 13.国际交际语/国际辅助语 14.世界语(Esperanto) 四、问答题 1.什么是借词?汉语借词常见的有哪些形式? 2.“语言融合”是指”发生接触的语言彼此混合而产生一种新的语言”吗?发生语言融合有哪些必要条件?必然经过哪些中间阶段?成为排挤替代其 3.不同语言的接触会产生混合语吗?克里奥耳语跟”洋泾浜”的主要区别是什么? 4.如何区分借词、意译词和仿译词。 5.什么叫语言的融合?语言融合的原因是什么?: