配位化学教学大纲

中国海洋大学本科生课程大纲

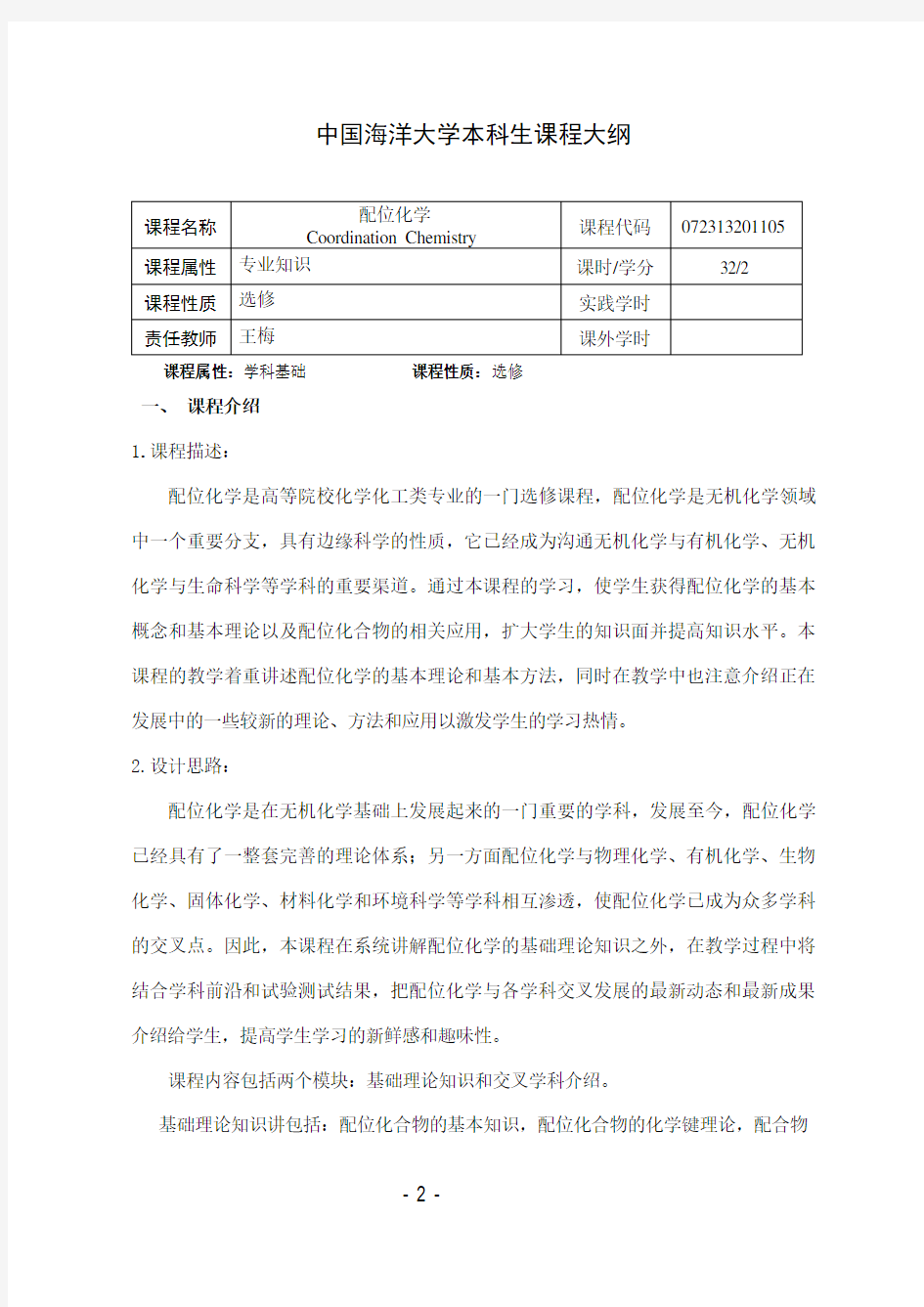

课程属性:学科基础课程性质:选修

一、课程介绍

1.课程描述:

配位化学是高等院校化学化工类专业的一门选修课程,配位化学是无机化学领域中一个重要分支,具有边缘科学的性质,它已经成为沟通无机化学与有机化学、无机化学与生命科学等学科的重要渠道。通过本课程的学习,使学生获得配位化学的基本概念和基本理论以及配位化合物的相关应用,扩大学生的知识面并提高知识水平。本课程的教学着重讲述配位化学的基本理论和基本方法,同时在教学中也注意介绍正在发展中的一些较新的理论、方法和应用以激发学生的学习热情。

2.设计思路:

配位化学是在无机化学基础上发展起来的一门重要的学科,发展至今,配位化学已经具有了一整套完善的理论体系;另一方面配位化学与物理化学、有机化学、生物化学、固体化学、材料化学和环境科学等学科相互渗透,使配位化学已成为众多学科的交叉点。因此,本课程在系统讲解配位化学的基础理论知识之外,在教学过程中将结合学科前沿和试验测试结果,把配位化学与各学科交叉发展的最新动态和最新成果介绍给学生,提高学生学习的新鲜感和趣味性。

课程内容包括两个模块:基础理论知识和交叉学科介绍。

基础理论知识讲包括:配位化合物的基本知识,配位化合物的化学键理论,配合物

的表征方法,配合物的反应动力学和反应机理,配合物在水溶液中的稳定性。

交叉学科介绍包括:金属有机配合物,金属原子簇化合物,特殊类型的配合物,配位催化,海洋配位化学,配合物合成化学,生物配位化学,配位化学的最新发展领域与动态。

3. 课程与其他课程的关系:

配位化学是在无机化学的基础上发展起来的一门独立的、同时也与化学各分支学科等互相渗透的具有综合性的学科。配位化学几乎渗透到化学及相关学科的各个领域,例如分析化学、有机金属化学、生物无机化学、结构化学、催化化学、配位光化学、界面配位化学、纳米配位化学、以及配位超分子化学等等。

二、课程目标

配位化学是涉及无机化学、有机化学、生物化学等等多学科的边沿学科。研究的主要对象为配位化合物。其研究领域一直处在化学学科的前沿,特别是近几十年,由于生命科学、药物学、工业催化及生物无机化学等学科的迅速发展,大大推动了配位化学的发展。

本课程旨在使学生了解配位化学的发展、理论、应用及研究方法。使学生在配位化合物的合成、表征和应用学习中,学会从理论上研究其物理、化学规律,借以解释其各种现象和图谱,总结反应规律,预测分子的稳定性、反应活性及生物活性,为实际应用提供理论信息。进一步了解配体、配合物的合成方法;了解元素分析、红外光谱分析、荧光光谱分析,核磁共振、顺磁共振、电化学、X-射线衍射、质谱分析等测试手段在化合物测试中的应用。

三、学习要求

(1)按时上课,上课认真听讲,积极参与课堂讨论和随堂练习。课堂表现和出勤率是成绩考核的组成部分。

(2)按时完成常规练习作业。这些作业要求学生按书面形式提交,只有按时提交作业,才能掌握课程所要求的内容。作业能加深对课程内容的理解、促进同学

间的相互学习、并能引导对某些问题和理论的更深入探讨。

(3)学会归纳总结,使知识系统化,培养自学能力,并运用所学过的理论知识分析问题解决问题。

四、参考教材与主要参考书

主要参考书:

[1].配位化学,刘伟生主编,化学工业出版社,2012年,第一版

[2] 无机化合物合成,刘德信、李凤玲、崔学桂、孙波、毕彩丰编著,南京大学出版社,1990年,第一版

[3] 配位化学简明教程,朱声逾、周永洽、申泮文编著,天津科学技术出版社1990年,第一版

[4] 配位化学,张祥麟,康衡主编,中南工业大学出版社,1986年,第一版

[5] 配位化合物的结构和性质, 游效曾编著,科学出版社,1992年,第一版。

[6] 配位化学, 宋廷耀编,成都科技大学出版社,1990 年,第一版

[7] Introduction to Coordination Chemistry,Geoffrey A. Lawrance, John Wiley & Sons, Ltd (2010).

[8] Coordination Chemistry: Metal Complexes, P. L. Soni and Vandna Soni, CRC,(2013).

五、进度安排

六、成绩评定

(一)考核方式A:A.闭卷考试 B.开卷考试 C.论文 D.考查 E.其他(二)成绩综合评分体系:

七、学术诚信

学习成果不能造假,如考试作弊、盗取他人学习成果、一份报告用于不同的课程等,均属造假行为。他人的想法、说法和意见如不注明出处按盗用论处。本课程如有发现上述不良行为,将按学校有关规定取消本课程的学习成绩。

八、大纲审核

教学院长:院学术委员会签章:

配合物在医学中的应用

配合物在医学中的应用

————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期: ?

配位化合物在医学中的应用 配位化合物是一类广泛存在、组成较为复杂、在 理论和应用上都十分重要的化合物。目前对配位化 合物的研究已远远超出了无机化学的范畴。它涉及 有机化学、分析化学、生物化学、催化动力学、电化学、量子化学等一系列学科。随着科学的发展,在生物学和无机化学的边缘已形成了一门新兴的学科生物无机化学。新学科的发展表明,配位化合物在生命过程中起着重要的作用。除此之外,配位化合物广泛应用于生化检验、药物分析、环境监测等方面。本文对配位化 合物理论的发展及其在医学、药学中的重要作用和应用作简单的论述。 1 配位化合物及其理论的发展 1. 1 配位化合物的组成配位化合物(coordination compound, 简称配合物,旧称络合物)是指独立存在的稳定化合物进一步结合而成的复杂化合物。从组成上看,配位化合物是由可以给出孤对电子对或多个不定域电子的一定数目的离子或分子(统称为配位体)和具有接受孤电子对或多个不定域电子空位的原子或离子(统称中心原子)按一定组成和空间构型所形成的化合物。 中心原子大多是位于周期表中部的过渡元素。配位体中可作为配原子的总共约有14种元素,它们主要是位于周期表的A、A、A族及H-和有机配体中的C原子,这些元素是: H、C、O、F、P、S、Cl、As、Se、Br、Sb、Te 、I[ 1]。 1. 2 配位化合物理论的发展配位化合物理论的发展经历了一个漫长的过程。国外最早的文献记载是在1704年,普鲁士染料厂的工人迪巴赫(Dies-bach) 把兽皮或牛血、Na2CO3在铁锅中煮,得到一种兰色染料普鲁士蓝( Fe4[Fe( CN)6]3)[2]。虽然如此,人们通常还是认为配位化合物始自1798年法

配位化学试题

配位化学试题 1. 利用Pt (Ⅱ)配合物中的反位效应,试说明如何以 K 2PtCl 为原料制备 :(1) [ PtPyNH 3Cl ] 所有可能的异构体,(2)下列配合物: Pt Cl NH 3H 3N Py Pt Cl Py H 3N H 3N Pt Cl NH 3C 2H 4Cl 2. 下列各组中,哪种配位体与同一中心离子形成的配合物稳定性高,为什么? C l -,F -和AL 3+;I -,Br --和Hg 2+;2CH 3NH 2,en 和Cu 2+ 3. 从常数手册上查出 [Cu (gly )2 ] 的lgk 1=9.76,lgk 2=2.47。测定条件是: T=25℃,[ NaClO 4 ]=1.0 mol/L ,此常数代表什么意义?具有什么性质?如测定 的方法是pH 法,叙述此方法的原理以及测定过程(gly :甘氨酸)。 4. 解释下列各胺与 Cu (Ⅱ)形成配离子稳定性的差别: 配体 lgk 1(25℃,I=0.1) 乙二胺 1055 1,2—二氨基丙烷 10.65 1,3—二氨基丙烷 9.98 1,2,3—三氨基丙烷 11.1 5. 下列二组试剂与同一金属离子形成螯合物时,估计lgk 大小次序: M(en)3M(Pn)3M(dien)2(1), ,,(2)N OH Cl N OH N OH CH 3N OH CH(CH 3)2 6、试为制备下列各化合物写出适合的配平方程式,并给出大致的反应条件。 (1)以 [Ir(NH 3)5H 2O]3+ 为原料,制备 [Ir(NH 3)5ONO]2+ (2)以 K 2PtCl 4 为原料,制备 [Pt(NH 3)4Cl 2] (3)以 CoBr 2·6H 2O 为原料,制备 [Co(NH 3)5Br]Br 2 (4)以 [Co(NH 3)5Cl]Cl 2 为原料,制备 [Co(en) 3]Cl 3 (5)以 [Pt(NH 3)4SO 4 为原料,制备 trans-[Pt(NH 3)4(OH)2]SO 4 7、何谓配位场谱项?它是如何产生的? 8、为什么Mn(NO 3)2的水溶液是很淡的粉红色?请解释。

配位化学课程论文

配合物的化学键理论 摘要:化学键理论在配位化学中有着重要的运用,它现在主要有三大流派。本文就回顾化学键的发展历程,并对三大化学键理论做出仔细的阐述。 关键字:化学键价键理论分子轨道理论晶体场理论配位场理论 十八世纪后半叶,欧洲的化学家开始了定量的化学实验的研究。法国化学家普劳斯特通过测定部分化合物的重量组成而提出了定组成定律即一个化合物不管它是天然的还是人工合成的组成该化合物的各元素的重量百分比是固定不变的这一定律促使人们进一步研究化合物是怎样组成的和靠什么力结合在一起的。化合物的定组成结构和性质有什么关系。由此化学键理论产生和逐步发展起来。 1 化学键的发展历程 最早化学家假设原子和原子之间是用一个神秘的钩钩住的,这种设想至今仍留下痕迹,化学键的“键”字就有钩的意思。 1916年,德国科学家柯塞尔考察大量的事实后得出结论:任何元素的原子都要使最外层满足8 电子稳定结构。柯塞尔的理论能解释许多离子化合物的形成,但无法解释非离子型化合物。1923 年,美国化学家路易斯发展了柯塞尔的理论,提出共价键的电子理论:两种元素的原子可以相互共用一对或多对电子,以便达到稀有气体原子的电子结构,这样形成的化学健叫做共价健。 柯塞尔和路易斯的理论常叫原子价电子理论。它只能定性地描述分子的形成,化学家更需要对化学键做定量阐述。 1927 年,海特勒和伦敦用量子力学处理氢分子,用近似方法计算出氢分子体系的波函数和能量获得成功,这是用量子力学解决共价键问题的首例。1930 年,鲍林更提出原子成键的杂化理论(杂化轨道理论)。1932 年,洪德把单键、多键分成δ和∏键两类。δ健是指在沿着连接两个原子核的直线(对称轴)上电子云有最大重叠的共价键,这种键比较稳定。∏键是指沿电子云垂直于这条直线方向上结合而成的键,这种键比较活泼。这就使价键理论进一步系统化,使经典的化合价和化学键有机地结合在一起了。 由于上述的价键理论对共扼分子、氧气分子的顺磁性等事实不能有效解释,因此本世纪30 年代后又产生一种新的理论——分子轨道理论。 分子轨道理论在1932 年首先由美国化学家马利肯提出。他用的方法跟经典化学相距很远,一时不被化学界接受,后经密立根、洪德、休克尔、伦纳德等人努力,使分子轨道理论得到充实和完善。它把分子看作一个整体,原子化合成分子时,由原子轨道组合成分子轨道,

配位化学考试复习资料

分裂能: 中心离子的d轨道的简并能级因配位场的影响而分裂成不同组能级之间的能量差。晶体场稳定化能:在配体静电场的作用下, 中心金属离子的d轨道能级发生分裂, 其上的电子一部分进入分裂后的低能级轨道, 一部分进入高能级轨道。进入低能级轨道使体系能量下降, 进入高能级轨道使体系能量上升。根据能量最低原理, 体系中的电子优先进入低能级。如果下降的能量多于上升的能量, 则体系的总能量将下降。这样获得的能量称为晶体场稳定化能。光谱项:配位场光谱是指配合物中心离子的电子光谱。这种光谱是由d电子在d电子组态衍生出来的能级间跃迁产生的, 所以又称为d-d跃迁光谱或电子光谱。求某一电子组态的能级, 就是推导其光谱项, 实质上就是推算该电子组态的不同L和S的组合。空穴规则:在多于半满的壳层中, 根据静电观点, “空穴”可理解成正电子, 正电子也象电子那样会产生相互排斥作用。 二、命名结构式 1、[Co(NH3)6]Cl3 2、顺-二氯·二氨合铂(II) 反-二氯·二氨合铂(II) 顺-四氯·二氨合铂(Ⅳ) 反-四氯·二氨合铂(Ⅳ) 面-三氯·三氨合钴(III ) 经-三氯·三氨合钴(III ) 3、二(μ- 氯) ·四氯合二铁(III) 二(μ- 氯) ·二(二氯合铁(III)) 4、[(CO)5Mn-Mn(CO)5] 二(五羰基合锰) 5、二茂铁

三、简答 1.异构体异构现象是配合物的重要性质之一。所谓配合物的异构现象是指分子式(或实验式)相同,而原子的连接方式或空间排列方式不同的情况。化学结构异构(构造异构)结构异构是因为配合物分子中原子与原子间成键的顺序不同而造成的, 常见的结构异构包括电离异构, 键合异构, 配位体异构和聚合异构电离异构:在溶液中产生不同离子的异构体。[Co(NH3)5Br]SO4紫红色和[Co(NH3)5SO4]Br(红色), 它们在溶液中分别能产生SO42-和Br-。键合异构有些单齿配体可通过不同的配位原子与金属结合, 得到不同键合方式的异构体, 这种现象称为键合异构。配位异构在阳离子和阴离子都是配离子的化合物中, 配体的分布是可以变化的, 这种异构现象叫配位异构。配位体异构这是由于配位体本身存在异构体, 导致配合单元互为异构。立体异构实验式相同,成键原子的联结方式也相同,但其空间排列不同,由此而引起的异构称为立体异构体一般分为非对映异构体(或几何异构)和对映异构体(或旋光异构)两类 2.配合物稳定性、软硬酸碱理论、举例说明、应用配合物在溶液中的稳定性是指配离子或分子在溶液中解离为水合金属离子和配体达到平衡时,其解离程度的大小。稳定性是配合物在溶液中的一个重要性质,通常用相应的稳定常数来衡量。软酸或软碱是其价电子容易被极化或容易失去的酸或碱,而硬酸或硬碱则是其价电子与原子核结合紧密且不容易被极化或不容易失去的酸或碱。或者说,软酸、软碱之所以称为软,是形象地表明他们较易变形,硬酸、硬碱之所以称为硬,是形象地表明他们不易变形。举例:硬酸中接受电子的原子较小、正电荷高,其价电子轨道不易变形(用一句话说就是硬酸是受体原子对外层电子的吸引力强的酸)。像Al3+离子以及BF3之类的化合物都是硬酸的例子。软酸中接受电子的原子较大、正电荷数目低或者为0, 以易变形的价电子轨道去接受电子(也用一句话说就是软酸是受体原子对外层电子的吸引力弱的酸)。金属原子、Hg2+离子及InCl3之类化合物即是典型的软酸。硬碱中的价电子结合紧密(半径小),软碱中的价电子容易被极化(半径大)。典型的硬碱是一些较小的阴离子如F-离子,对称的含氧酸阴离子, 如ClO4-, 以及具有小的给予体原子的分子如NH3等。典型的软碱是一些较大的阴离子如I-、H-,或者含有较大的给予体原子的分子。应用:软硬酸碱原则在无机化学中有许多定性的应用:①由于一种元素的硬度通常随着其氧化态的增大而增大,氧化态越高硬度越大。因此,为了使一种处于高氧化态的元素稳定,就必须使之与硬碱如O2-、OH-或F-配位:如Fe(VI)和Pt(VI)这样的高价态能够分别在化合物 K2FeO4和PtF6中得到。相反,为了使一种元素处于低氧化态,则必须用软碱如CO或PR3与元素配位。如Na[Co-1(CO)4]和Pt0[P(CH3)3]4这样的化合物中可以见到Co(-1)和Pt(0)。 ②软硬酸碱原理还用来判断离子性盐在水中的溶解度。 3.价键理论、配位场理论、分子轨道理论优缺点价键理论提出配位共价模型,考虑了中心原子和配体的结构,能较好地说明许多配合物的配位数、几何构型、磁性质和一些反应活性等问题。但这个价键理论只能说明配合物在基态时的性质,而不能说明与激发态有关的性质(如配合物的各种颜色和光谱),也不能说明同一过渡金属系列中不同配合物的相对稳定性等。配位场理论人们在晶体场理论的基础上, 吸收了价键理论的若干成果, 既适当考虑中心原子与配体化学键的共价性, 又仍然采用晶体场理论的计算方法, 发展成为一种改进了的晶体场理论, 特称为配体场理论。分子轨道理论用于说明双原子分子和芳香烃的结构。1935年Van Vleck首先用分子轨道理论方法来处理配合物的化学键问题,遵循成键三原则:能量近似、最大重叠和对称性匹配原则。在理论上比晶体场理论等方法更为严谨,所得的结果常用来补充晶体场理论的不足。晶体场理论晶体场理论是一种静电理论, 它把配合物中中心原子与配体之间的相互作用, 看作类似于离子晶体中正负离子间的相互作用。但配体的加入, 使得中心原子五重简并的 d 轨道(见图)失去了简并性。在一定对称性的配体静电场作用下, 五重简并的d轨道将解除简并, 分裂为两组或更多的能级组, 这种分裂将对配合物的性质产生重。

配位化学小论文

信阳师范学院华锐学院 配位化学 课程学期论文 专 业 化 学 年 级 2010 级 姓 名 胡 * * 论文题目 稀土铕配合物红光材料的研究进展 2012 年 5月 31 日 学号

目录 摘要 (1) 关键词 (1) Abstract (1) Key words (1) 引言 (1) 1稀土铕配合物的发光原理 (2) 2稀土铕配合物的配体 (3) 2.1第一配体 (3) 2.1.1β—二酮类配体 (3) 2.1.2羧酸及羧酸盐类 (3) 2.2第二配体( 中性配体) (4) 结语 (4) 参考文献 (5)

稀土铕配合物红光材料的研究进展 学生姓名:胡** 学号:20100000085 理工系化学专业 摘要:稀土铕配合物是一种兼具有机化合物高发光量子效率和无机化合物良好稳定性的红色荧光材料,具有很好的应用前景。本文概述了铕配合物的配体和发光机理,讨论了分子结构对材料性能的影响,并针对目前存在的问题,提出了相应的研究设想。 关键词:红色荧光材料;铕配合物;有机配体 Abstract:Europium complex as one of red fluorescent materials possesses the high luminescence quantum efficiency and good stability. It is a type of promising luminous materials. In this paper , the liginds and light2emitting mechanism of europium complexes and the effect of molecular structure on properties of the materials are discussed. The proposal is suggested based on the questions existed at present. Key words:Red fluorescent materials;Europium complex ;Organic ligands 引言 有机电致发光器件(Organic Light Emitting Diodes , OLED) 被誉为21 世纪的平板显示技术。要实现全色平板显示,需要高色纯度的红、绿、蓝三色光。然而,大多数有机材料的电致发光光谱较宽,不利于全色显示的实现。1991 年, Kido 等。首次将稀土有机配合物用于有机电致发光的研究,得到了特征Eu( Ⅲ) 离子电致发光器件。自此,这方面的研究很快引起了人们的重视。目前在有机红、绿、蓝三基色显示材料中,红色发光材料被认为是最薄弱的一环。主要是因为对应于红色发光的跃迁都是能隙很小的跃迁,很难与载流子传输层的能量匹配,不能有效地使电子和

中级无机化学习题和答案

中级无机化学习题 第二章 对称性与群论基础 1、利用Td 点群特征标表(右表)回答下列问题 (1)、群阶,对称操作类数,不可约表示数 (2)、SO 42-离子中S 原子3p x 轨道及3d xy 轨道所属的不可约表示 (3)、可约表示Г(10,-2,2,0,0)中包括了 哪些不可约表示?SO 42-离子是否表现为红外活性?SO 42-离子是否表现为拉曼活性的? 解:(1)点群的阶h=8;对称操作类=5;不可约表示数=5 (2)S 原子的P X 轨道所属不可约表示为T 2表示。 (3)()01231)2(811018 1 11=??+?-?+??=?Γ?=∑i A g h a χ;同理 02 =A a ;11=T a ;12=T a ;2=E a ;故可约表示E T T 221)0,0,2,2,10(⊕⊕=Γ- 因T 2表示中包含(x,y,z )和 (xy,xz,yz),故既表现为红外活性又表现为拉曼活性。 2 (1)、点群的阶,对称操作类数,不可约表示数 (2)、NH 3分子中偶极矩所属的不可约表示 (3)可约表示Г(6,0,2)中包括了哪些不可约表示? 解:(1)点群的阶h=6; 对称操作类=3;不可约表示数=3 (2)NH 3分子中偶极矩所属不可约表示为A 1表示 (3)()21231021616 1 11=??+??+??=?Γ?= ∑i A g h a χ;同理 02=A a , 2=E a ; 故可约表示E A 221)2,0,6(⊕=Γ 3 (1)、点群的阶,对称操作类数,不可约表示数 (2)、SF 5Cl 分子中S 原子Px 轨道所属的不可约表示 (3)、可约表示Г(4,0,0,-2,0)中包括了哪些不可约表示?

配合物在医学中的应用.

配位化合物在医学中的应用 配位化合物是一类广泛存在、组成较为复杂、在 理论和应用上都十分重要的化合物。目前对配位化 合物的研究已远远超出了无机化学的范畴。它涉及 有机化学、分析化学、生物化学、催化动力学、电化学、量子化学等一系列学科。随着科学的发展,在生物学和无机化学的边缘已形成了一门新兴的学科生物无机化学。新学科的发展表明,配位化合物在生命过程中起着重要的作用。除此之外,配位化合物广泛应用于生化检验、药物分析、环境监测等方面。本文对配位化 合物理论的发展及其在医学、药学中的重要作用和应用作简单的论述。 1 配位化合物及其理论的发展 1. 1 配位化合物的组成配位化合物( coordination compound, 简称配合物, 旧称络合物) 是指独立存在的稳定化合物进一步结合而成的复杂化合物。从组成上看,配位化合物是由可以给出孤对电子对或多个不定域电子的一定数目的离子或分子(统称为配位体)和具有接受孤电子对或多个不定域电子空位的原子或离子(统称中心原子)按一定组成和空间构型所形成的化合物。 中心原子大多是位于周期表中部的过渡元素。配位体中可作为配原子的总共约有14种元素,它们主要是位 于周期表的A、A、A族及H - 和有机配体中的C原子,这些元素是: H、C、O、F、P、S、Cl、As、Se、 Br、Sb、Te 、I[ 1]。 1. 2 配位化合物理论的发展配位化合物理论的发展经历了一个漫长的过程。国外最早的文献记载是在1704年,普鲁士染料厂的工人迪巴赫( Dies-bach) 把兽皮或牛血、Na2CO3在铁锅中煮, 得到一种兰色染料普鲁士蓝( Fe4[ Fe( CN)6]3)[ 2]。虽然如此,人们通常还是认为配位化合物始自1798年法

配位化学翻译

锆—吡咯基配合物的合成与结构:对吡咯基配体配位方式影响因素的计算分析 □文/Joseph M.Tanski,Gerard Parkin*(约瑟.坦斯基,杰拉德.帕金) 纽约哥伦比亚大学化学学院,纽约10027 摘要:具有η1和η5吡咯基配 位方式的锆配合物的一系列 结构特点已有初步研究报道。 确切的说,2,5 - 二芳基-吡 咯[pyr Ar2]配体(Ar= 苯基, 2,4 –二甲苯基)已经被用 来制备 [pyr Ar2]Zr(NMe 2) 3 (NMe 2 H), [pyr Ar2]Zr(NMe 2) 3, , [pyr Ar2]Zr(NMe 2)I 2 和 [η5-pyr Ar2] 2ZrCl 2 .。密度泛 函计算结果表明,各种配位方 式相对的稳定性可以被立体 因素及金属中心的路易斯酸 性所影响。 毫无疑问,环戊二 烯配体,在有机过渡金 属化学的发展中起到了 关键作用。通过和环戊 邻二苯基比较,相关等 电子杂环吡咯配体,[pyr Rn],1已不大适用于过渡金属化学。2关于锆化学,通过X射线衍射实验,一些吡咯配合物的结构已经得到认证,观察到吡咯配体和戊二烯配体相似,只能通过氮原子结合η1-模式,3而不是η5-模式。在本文中,我们报道了一系列单一和二度(吡咯)锆配合物的合成和结构特征在吡咯配体的η5-配位中起重要的作用,而且计算分析研究致力于找到影响吡咯配体于这些衍生物中η5和η1对抗配位方式的因素。 吡咯配体芳基的2 - 5位取代以前未应用于早期的过渡金属化学。然而,我们认为这样的取代基会提供有助于像[η5-pyr Ar2] 2 二卤化锆类型的二茂锆化合物的类似物的稳定的合成和隔 离。确实,[pyr Ar2] 2ZrCl 2 (Ar= 苯基,2,4 –二甲苯基)可能是由四氯化锆和[pyr Ar2]Li4(方 案1)反应得到的。因此提供吡咯相对物到已知的弯曲插入的环戊二烯基复合物,(CP R) 2-ZrCl 2 。 同样,易得到的半插入锆吡咯配合物是由 Zr(NMe 2) 4 和[pyr Ar2]H反应得到[pyr Ar2]Zr(NMe 2 ) 3 的, 通过二甲胺加成[pyr Ar2]Zr(NMe 2) 3 (NMe 2 H)。[pyr Ar2]Zr(NMe 2 ) 3 是其他锆吡咯配合物的前体。因此, [pyr Ar2]Zr(NMe 2) 3 和2当量的Me 3 SiI合成二碘化物[pyr Ar2]Zr(NMe 2 )I 2 ,然而和3当量的会导致配 体重新分配,形成[pyr Ar2] 2ZrI 2 (Ar= 苯基)。因此,二氯化合物[pyr Ar2] 2 ZrCl 2 可以由 [pyr Ar2]Zr(NMe 2) 3 和过量的Me 3 SiCl反应得到。(Me=甲基,pyh=吡咯基,注释中有,下文不再赘 述)。 吡咯基配合物配位方式的最终确定需要通过X射线衍射实验来鉴定(图1-3)。6值得注意的是一 个η5吡咯配位方式在苯基取代的吡咯配合物[pyr Ar2]Zr(NMe 2) 3 ,[pyr Ar2]Zr(NMe 2 )I 2 ,[pyr Ar2] 2 ZrX 2 (X=Cl,I 、Ar= 苯基、pyr=吡咯基)和对二甲苯基取代取代的吡咯配合物[pyr Xyl 2 ]合锆(氮- 二甲基)二碘(Xyl=对二甲苯基)和[pyr Xyl 2] 2 -ZrCl 2. 中被找到。鉴于尽管试图具体合成符合η5

配位化学第一组第三章作业

第三章配合物在溶液中的稳定性作业 1.下列各组中,哪种配体与同一种中心离子形成的配合物稳定性较高,为什么? (1)Cl- , F-和Al3+(2)Br-,I-和Hg2+ (3)2CH3NH2,en和Cu2+(4)Br-,F- 和Ag+ (5)RSH,ROH和Pt2+(6)Cl-,OH-和Si4+ (7)RSH,ROH和Mg2+ 解(1)F-与Al3+形成配合物更稳定,因为F-电负性大,离子半径更小(2)I-与Hg2+更稳定,因为碘离子的电负性较大,离子半径更小(3 )2CH3NH2与Cu2+形成的配合物更稳定,因为它的碱性比en更强与形成的配合物更稳定 (4)Br-与Ag+形成的配合物更稳定,因为与Ag+形成配合物Br-变形性比F-强 (5)RSH与Pt2+形成配合物更稳定,因为在与Mg2+形成配合物时S 的半径小于O的半径 (6)OH-与Si4+形成的配合物更稳定,因为在与Si4+形成配合物时OH-的电荷比更多 (7)RSH与Mg2+形成配合物更稳定,因为在与Mg2+形成配合物时S 的半径小于O的半径 2.写出下列,配体与中心离子形成的配合物的稳定次序。 解(1)CH3NH2,en,NH2-NH2,NH2-OH和Cu2+ en > CH3NH2 > NH2-NH2 > NH2OH

(2)R3CCOOH,CH3COOH,Cl3CCOOH,I3CCOOH和Fe3+ R3CCOOH > CH3COOH > I3CCOOH > Cl3CCOOH (3)NH3,NH2-NH2,NH2-OH,R-OH和Ag+ NH3 > NH2-NH2 > NH2-OH > R-OH (4)N, NH2 与Zn2+ N> NH2 (5)NH2 O2N, NH2 C H3, NH2 NO2与Cu2+ NH2 C H3> NH2 NO2> NH2 O2N (6) N OH, N OH CH3 与Ni2+ N OH CH3 > N OH CH3 3.下列二组试剂与同一种金属离子形成螯合物时,估计lg k的大小次序:

黄酮类化合物在配位化学中的应用

黄酮类化合物在配位化学中的应用 李召 (齐齐哈尔大学化学与化学工程学院应化081班) 摘要:黄酮类化合物(flavonoids)是一类存在于自然界的、具有2-苯基色原酮(flavone)结构的化合物。它们分子中有一个酮式羰基,第一位上的氧原子具碱性,能与强酸成盐,其羟基衍生物多具黄色,故又称黄碱素或黄酮。黄酮类化合物在植物体中通常与糖结合成苷类,小部分以游离态(苷元)的形式存在。绝大多数植物体内都含有黄酮类化合物,它在植物的生长、发育、开花、结果以及抗菌防病等方起着重要的作用。 关键词:黄酮类化合物、配位化学、抗氧化性 Summary:flavonoids (flavonoids) are a class exists in nature, with 2 - phenyl chromone (flavone) structure of the compounds. They have a keto molecular carbonyl oxygen atoms on the first with alkaline salt with acid, and its hydroxyl derivatives with more yellow, it is also known as yellow alkali elements or flavonoids. Flavonoids in plants are usually combined into glycosides with sugar, a small proportion of the free state (aglycone) form. Most plants contain flavonoids, which in plant growth, development, flowering, fruiting, and disease prevention such as antibiotic side plays an important role. Keyword:Flavonoids、Coordination Chemistry、Antioxidant 1.1 黄酮类化合物 黄酮类化合物 flavonoid 黄酮醇分子结构图 以黄酮(2-苯基色原酮)为母核而衍生的一类黄色色素。其中包括黄酮的同分异构体及其氢化的还原产物,也即以C6-C3-C6为基本碳架的一系列化合物。黄酮类化合物在植物界分布很广,在植物体内大部分与糖结合成苷类或碳糖基的形式存在,也有以游离形式存在的。天然黄酮类化合物母核上常含有羟基、甲氧基、烃氧基、异戊烯氧基等取代基。由于这些助色团的存在,使该类化合物多显黄色。又由于分子中γ-吡酮环上的氧原子能与强酸成?盐而表现为弱碱性,因此曾称为黄碱素类化合物。 根据三碳键(C3)结构的氧化程度和B环的连接位置等特点,黄酮类化合物可分为下列几类:黄酮和黄酮醇;黄烷酮(又称二氢黄酮)和黄烷酮醇(又称二氢黄酮醇);异黄酮;异黄烷酮(又称二氢异黄酮);查耳酮;二氢查耳酮;橙酮(又称澳咔);黄烷和黄烷醇;黄烷二醇(3,4)(又称白花色苷元。 黄酮类化合物中有药用价值的化合物很多,如槐米中的芦丁和陈皮中的陈皮苷,能降低血管的脆性,及改善血管的通透性、降低血脂和胆固醇,用于防治老年高血压和脑溢血。由银杏叶制成的舒血宁片含有黄酮和双黄酮类,用于冠心病、心绞痛的治疗。全合成的乙氧黄酮又名心脉舒通或立可 定,有扩张冠状血管、增加冠脉流量的作用。许多黄酮类成分具有止咳、祛痰、平喘、抗菌的活性。护肝,解肝毒、抗真菌、治疗急、慢性肝炎,肝硬化。

配位化学练习题

配位化学习题 1.命名下列配合物的配离子(任选4个) (1)(NH4)3[SbCl6]; (2) [Co(en)3] Cl3; (3)[Co(NO2)6]3-; (4)[Cr(H2O)4Br2] Br·2H2O; (5) [Cr(Py)2 (H2O) Cl3] ; (6)NH4[Cr(SCN)4(NH3)2] 答案:(1) 六氯合锑(III)酸铵; (2) 三氯化三(乙二胺)合钴(III); (3)六硝基合钴(III)配阴离子; (4)二水合溴化二溴·四水合铬(III); (5)三氯·水·二吡啶合铬(III); (6)四硫氰根·二氨合铬(III)酸铵 2. 根据下列配合物和配离子的名称写出其化学式(任选4个) (1)四氯合铂(II)酸六氨合铂(II); (2)四氢合铝(III)酸锂; (3)氯化二氯·四水合钴(III);(4)羟基·水·草酸根·乙二胺合铬(III); (5)氯·硝基·四氨合钴(III)配阳离子;(6)二氨·草酸根合镍(II) 答案: 3.叙述化学热力学和化学动力学对无机合成的指导作用。 避免和减少合成工作的盲目性,必须掌握化学热力学和化学动力学。

1化学热力学作用: 1)能否发生,2)极限如何。 2. 化学动力学作用: 1)反应速度。反应有多快,2)反应机理。如何进行反应, 3. 理论指导 通过热力学和动力学的分析,预测能否反应和反应多快,制定相应的实验方案度。 4.根据学习经验,说明配合物合成后需要进行的表征手段有那些? 答案:(1) 熔点的测定;(2)红外光谱;(3)元素分析;(4) 核磁共振;(5)差热及热重分析;(6)X-射线粉末衍射; (7)扫描电子显微镜; (8)透射电子显微镜; (9)气体吸附实验分析。 5. 有两种钴(III)配合物组成均为Co(NH3)5Cl(SO4),但分别只与AgNO3和BaCl2发生沉淀反应。写出两个配合物的化学结构式,并指出他们属于哪一类异构现象? 答案:前者与AgNO3反应生成AgCl沉淀者,Cl-为外界,化学结构式为[CoSO4(NH3)5] Cl;能与BaCl2反应生成BaSO4沉淀者外界为SO2-4,化学结构式为[CoCl(NH3)5] SO4,二个配合物之间属解离异构关系。 6.向Hg2+溶液中加入KI溶液时有红色HgI2生成,继续加入过量的KI溶液时HgI2溶解得无色的HgI2-4配离子。请说明HgI2有颜色而HgI2-4无色的原因。

配位化学论文1

姓名:刘乐班级:应用化学071 学号:0604200137 本学期学习了《配位化学》这门课,感觉这门课很实用,跟各个学科的联系也很紧密,老师讲课也很风趣幽默。学习完这门课也学到好多知识,我通过找资料,上网,看参考书等方式完成了以下一篇论文。 对配合物中配体间的弱相互作用的研究,已引起国内外化学界的重视,正在形成一个新的领域。比如:配体间作用的氢键的定向作用已开辟了有关生物活性、分子识别和晶体工程研究的新领域。金属桥联配合物分子间氢键作用,使模型化合物具有特殊的光、磁、电性质及新的生物效应等等。而且研究人员强调指出,正是这些配体间的弱相互作用架设了由配位化学通向超分子化学的桥梁。他们也正在研究向摸拟膜表面配合物的形成和超分子化学领域发展。因此,我们有必要对配体间的弱相互作用进行深层次的分析。 超分子化学以分子间由非共价的弱相互作用结合而成的多分子体系为研究对象,是科学研究领域的一个重要扩展,使化学由专门研究共价键和由此形成的多原子集聚体拓展到研究共价键与非共价弱相互作用(包括静电作用、氢键、疏水缔合、芳环堆砌等)共存时的复杂体系它不仅淡化了无机化学与有机化学的界限,而且实际上已经成为化学、物理学、材料科学、生命科学的一个交叉前沿领域。诺贝尔奖获得者法国著名化学家J.-M. Lehn?曾多次指出,在某种意义上说,超分子化学可以被看作是推广了的配位化学。l 配体间作用的重要性与主要作用类型 在金属配位化合物的结构及功能研究中,长期以来比较集中在研究金属-配体间的结合方式、强度及其对配合物性能的影响等方面,而对配合物中配体问的相互作用则研究较少事实上,在配合物,特别是在混配配合物中,由于二种或更多的配体同时配位在一个金属离子上,同时它们在空间上彼此靠近,因而可能发生各种各样的相互作用。研究混配配合物中配体问的弱相互作用,不仅对理解金属离子如何参与生命过程有实际意义,也是由配位化合物形成超分子体系的决定因素配体间的弱相互作用归纳起来主要有以下几类。 1.1 配体间通过中心离子的电子转移效应 Sigel发现Cu(bipy)2+等N,N配位的∏酸二元配合物在形成三元配合物时,第二配体的配位原子类型对配合物稳定性影响十分显著。 1.2 空间的配体-配体相互作用 空间的配体问相互作用可分为配合物分子内配体间相互作用和配合物分子问的配体间相互作用。 1.2.1 配合物分子内的配体间相互作用 1.2.1.1 空问阻碍效应位阻效应指形成三元配合物时,那些含有较大侧基或多余配点的二元配合物总是优先选择体积或位阻小的第二配体。如三齿配体Ida形成配合时,由于空余的配点常存在这种效应[2]。在生物配体(氨基酸,肽)配合物中空问阻碍效应也十分常见,因而很难在生物体内找到含有两个较大侧基的混配配合物,即所谓生物配体间的立体选择性。 1.2.1.2 静电作用静电作用包括起稳定化作用的正负离子问的吸引作用、氢键作用和去稳定化作用的阴离子。阴离子作用其中尤以氢键作用最为重要,氢键作用常增加配合物稳定性,它亦可视为一种静电作用。I.2.1.3 芳环堆砌与疏水缔合作用 Sigel[3]等人研究混配配合物Cu(bipy)2+(A即)中的电荷转移作用时,首次发现配合物中存在有联吡啶环和嘌呤环间的重叠,称为芳环堆砌作用。正是选种堆砌作用给三元配合物带来相当大的额外稳定性(△logK从0.91增到6.96>,芳环堆砌作用也受到了广泛关注。与此相似,当具有较大脂肪侧链的有机

第三章 第四节 配合物与超分子

第四节配合物与超分子 [核心素养发展目标] 1.能从微观角度理解配位键的形成条件和表示方法,能判断常见的配合物。2.能利用配合物的性质去推测配合物的组成,从而形成“结构决定性质”的认知模型。 3.了解超分子的结构特点与性质。 一、配合物 1.配位键 (1)概念:由一个原子单方面提供孤电子对,而另一个原子提供空轨道而形成的化学键,即“电子对给予—接受”键。 (2)表示方法:配位键常用A—B表示,其中A是提供孤电子对的原子,叫给予体,B是接受孤电子对的原子,叫接受体。 如:H3O+的结构式为;NH+4的结构式为。 (3)形成条件 形成配位键的一方(如A)是能够提供孤电子对的原子,另一方(如B)是具有能够接受孤电子对的空轨道的原子。 ①孤电子对:分子或离子中,没有跟其他原子共用的电子对就是孤电子对。如、 、分子中中心原子分别有1、2、3对孤电子对。含有孤电子对的微粒:分子如CO、NH3、H2O等,离子如Cl-、CN-、NO-2等。 ②含有空轨道的微粒:过渡金属的原子或离子。一般来说,多数过渡金属的原子或离子形成配位键的数目基本上是固定的,如Ag+形成2个配位键,Cu2+形成4个配位键等。 2.配合物 (1)概念 通常把金属离子或原子(称为中心离子或原子)与某些分子或离子(称为配体或配位体)以配位键结合形成的化合物称为配位化合物,简称配合物。如[Cu(NH3)4]SO4、[Ag(NH3)2]OH等均为配合物。 (2)组成 配合物[Cu(NH3)4]SO4的组成如下图所示:

①中心原子:提供空轨道接受孤电子对的原子。中心原子一般都是带正电荷的阳离子(此时又叫中心离子),最常见的有过渡金属离子:Fe3+、Ag+、Cu2+、Zn2+等。 ②配体:提供孤电子对的阴离子或分子,如Cl-、NH3、H2O等。配体中直接同中心原子配位的原子叫做配位原子。配位原子必须是含有孤电子对的原子,如NH3中的N原子,H2O中的O原子等。 ③配位数:直接与中心原子形成的配位键的数目。如[Fe(CN)6]4-中Fe2+的配位数为6。 (3)常见配合物的形成实验 实验操作实验现象有关离子方程式 滴加氨水后,试管中首先出现蓝色沉淀,氨水过量后沉淀逐渐溶解,得到深蓝色的透明溶液,滴加乙醇后析出深蓝色晶体Cu2++2NH3·H2O===Cu(OH)2↓+2NH+4、Cu(OH)2+4NH3=== [Cu(NH3)4]2++2OH-、 [Cu(NH3)4]2++SO2-4+H2O===== 乙醇[Cu(NH3)4]SO4·H2O↓ 溶液变为红色Fe3++3SCN-Fe(SCN)3滴加AgNO3溶液后,试管 中出现白色沉淀,再滴加氨水后沉淀溶解,溶液呈无色Ag++Cl-===AgCl↓、AgCl+2NH3===[Ag(NH3)2]++Cl- (4)配合物的形成对性质的影响 ①对溶解性的影响 一些难溶于水的金属氢氧化物、氯化物、溴化物、碘化物、氰化物,可以溶解于氨水中,或依次溶解于含过量的OH-、Cl-、Br-、I-、CN-的溶液中,形成可溶性的配合物。如Cu(OH)2+4NH3===[Cu(NH3)4]2++2OH-。 ②颜色的改变 当简单离子形成配离子时,其性质往往有很大差异。颜色发生变化就是一种常见的现象,根据颜色的变化就可以判断是否有配离子生成。如Fe3+与SCN-形成硫氰化铁配离子,其溶液显红色。

现代配位化学研究的领域及配位学的应用

现代配位化学的研究领域及配位化学的应用现代配位化学既有理论又有事实,它把最新的量子力学成就作为自己阐述配合物性质的理论基础, 也力图用热力学、动力学的知识去揭示配位反应的方向 和历程。 已经进入到了现代发展阶段的现代配位化学具有如下三个特点: ●从宏观到微观 现代配位化学进入到物质内部层次的研究阶段,也即进入了微观水平的研 究阶段。现在不只研究配位化合物的宏观性质,而且更重视物质微观结构的研 究即原子、分子内部结构特别是原子、分子中电子的行为和运动规律的研究, 从而建立了以现代化学键理论为基础的化学结构理论体系。 现代配位化学是既有翔实的实验资料又有坚实的理论基础的完全科学。 ●从定性描述向定量化方向发展 现代配位化学特别是结构配位化学已普遍应用线性代数、群论、矢量分析、拓扑学、数学物理等现代的数学理论和方法了,并且应用电子计算机进行科学 计算,对许多反映结构信息及物理化学性能的物理量进行数学处理。这种数学 计算又与高灵敏度、高精确度和多功能的定量实验测定方法相结合,使对配位 化合物性质和结构的研究达到了精确定量的水平。 ●既分化又综合,出现许多边缘学科 现代配位化学一方面是加速分化,另一方面却又是各分支学科之间的相互 综合、相互渗透,形成了许多新兴的边缘学科。 配位化学的地位 一、现代配位化学的研究领域

现代配位化学主要有七大活跃领域部分,分别为超分子化学、兀酸配休及小分子配体络合物、过渡金属有机络合物、金属原子簇络合物、络合催化、生物配位化学、富勒烯化学-老元素新发现(纳米材料)。 (一)超分子化学 超分子化学是研究两种以上的化学物种通过分子间力相互作用缔结而成为具有特定结构和功能的超分子体系的科学。简而言之,超分子化学是研究多个分子通过非共价键作用,而形成的功能体系的科学。 超分子化学是一门处于化学学科与物理、生命科学相互交叉的前沿学科。它的发展不仅与大环化学(冠醚、穴醚、环糊精、杯芳烃、富勒烯等)的发展密切相关,而且与分子自组装、分子器件和新颖有机材料的研究息息相关。从某种意义上讲,超分子化学将四大基础化学(有机化学、无机化学、分析化学和物理化学)有机地融合成一个整体。 1.分子识别 所谓分子识别是指主体(受体)对客体(底物)选择性结合并产生某种特定功能的过程,是分子组装及超分子功能的基础(锁与钥匙的关系)。

2010级《配位化学》期末考试试题(A卷)

泰山学院课程考试专用 泰山学院化学化工学院2010级化学专业本科 2012~2013学年第一学期 《配位化学》试卷A (试卷共6页,答题时间120分钟) 一、选择题(每小题 2 分,共 20 分。请将答案填在下面的表格内) 1、关于影响配位数的主要因素的叙述,正确的是( ) A. 不论何种配体,中心离子的电荷越高、半径越小,配位数越大 ; B. 不论何种中心原子,配体的体积都是对配位数影响最大的因素 ; C. 讨论配位数的大小要从外部条件、中心离子、配体等方面考虑 ; D. 中心离子的电荷与半径,决定了形成配合物的配位数高低 ; 2、下面关于中心离子的描述,正确的是( ) A. Nb(V)、La(III)、Co(III) 为外层具有9-17电子结构的过渡金属离子; B. Cu(I)、Sn(II)、Hg(II) 为外层具有18 电子结构的离子 ; C. Ge(II)、Sn(II)、Pb(II) 为外层具有18+2电子结构的离子 ; D. Al(III)、Si(IV)、Ti(III) 为外层具有8电子结构的离子; 3、说明Zn 2+,Cd 2+,Hg 2+形成配合物的稳定性顺序,错误的是( ) A. [ZnI 4]2- > [HgI 4]2- ; B. [ZnCl 4]2- < [CdCl 4]2- ;

C. [CdF4]2-< [HgF4]2-; D. [CdF4]2-< [ZnF4]2-; 4、下列光谱化学序列中配体强弱顺序排列,正确的是( ) A. en > NO2-; B. F-< C2O42-; C. NH3> en ; D. OH-> CN-; 5、下列有关配合物的立体结构与配位数的描述,不正确的是( ) A. 配位数为3的配合物,有平面三角形和三角锥型两种构型; B. 一维无限链式结构的Cs[CuCl3]n的配位数为4 ; C. 具有角锥形结构的[SnCl3]-配位数为3 ; D. 配合物[(Ph3P)3Cu2Cl2]中铜(I)的配位数有3、4两种模式; 6、下列有关配位数与配合物的结构描述,不正确的是( ) A. 配离子[PdCl4]2-和[AuCl4]-都具有平面四方形结构; B. 配合物[VO(acac)2] 和[Cu(NH3)4]SO4·H2O都具有四方锥结构; C. 配离子[Ni(CN)5]3-和[CdCl5]3-都具有三角双锥构型; D. 配离子Cd(CN)4]2-和[Cu(CN)4]2-都具有四面体结构; 7、下列关于配合物几何异构体的叙述,正确的是( ) A. 配合物[Co(NO2)3(NH3)3] ,有2种几何异构体; B. 配离子[Co(en)2Cl2]+,有5种几何异构体; C. 配离子[Co(NH3)2(H2O)2(Py)2]3+,共有6种几何异构体; D. 配合物[Cr(gly)3] ,有4种几何异构体; 8、外文期刊Angew.Chem.Int.Ed可从哪个数据库网址中查得?() A. https://www.360docs.net/doc/fd1472795.html, ; B. https://www.360docs.net/doc/fd1472795.html, ; C. https://www.360docs.net/doc/fd1472795.html, ;

配位化学教材全文版

第1章配位化学导论 配位化学(coordination chemistry)是无机化学的一个重要分支学科。配位化合物(coordination compounds)(有时称络合物complex)是无机化学研究的主要对象之一。配位化学的研究虽有近二百年的历史,但仅在近几十年来,由于现代分离技术、配位催化及化学模拟生物固氮等方面的应用,极大地推动了配位化学的发展。它已广泛渗透到有机化学、分析化学、物理化学、高分子化学、催化化学、生物化学等领域,而且与材料科学、生命科学以及医学等其他科学的关系越来越密切。目前,配位化合物广泛应用于工业、农业、医药、国防和航天等领域。 配位化学发展简史 历史上记载的第一个配合物是普鲁士蓝。它是1704年由柏林的普鲁士人迪斯巴赫(Diesbach)制得,它是一种无机颜料,其化学组成为Fe4[Fe(CN)6]3·nH2O。但是对配位化学的了解和研究的开始一般认为是1798年法国化学家塔萨厄尔()报道的化合物CoCl3·6NH3,他随后又发现了CoCl3·5NH3、CoCl3·5NH3·H2O、CoCl3·4NH3以及其他铬、铁、钴、镍、铂等元素的其他许多配合物,这些化合物的形成,在当时难于理解。因为根据经典的化合价理论,两个独立存在而且都稳定的分子化合物CoCl3和NH3为什么可以按一定的比例相互结合生成更为稳定的“复杂化合物”无法解释,于是科学家们先后提出多种理论,例如,布隆斯特兰德()在1869年、约尔更生()在1885年分别对“复杂化合物”的结构提出了不同的假设(如“链式理论”等),但由于这些假设均不能圆满地说明实验事实而失败。 1893年,年仅27岁的瑞士科学家维尔纳()发表了一篇研究分子加合物的论文“关于无机化合物的结构问题”,改变了此前人们一直从平面角度认识配合物结构的思路,首次从立体角度系统地分析了配合物的结构,提出了配位学说,常称Werner配位理论,其基本要点如下: (1) 大多数元素表现有两种形式的价,即主价和副价; (2) 每一元素倾向于既要满足它的主价又要满足它的副价;