第二章 第一讲 马克思主义哲学认识论

[讲稿]马克思主义基础理论·认识论

![[讲稿]马克思主义基础理论·认识论](https://uimg.taocdn.com/a0cef55de55c3b3567ec102de2bd960590c6d9e9.webp)

第三章马克思主义的认识论马克思主义哲学在回答了世界的本质是什么、世界的状况怎么样之后,还要进一步回答世界可知否,即人们能否认识世界和怎样认识世界的问题,这就是认识论问题。

认识论是关于认识的本质及其发展规律的理论。

马克思主义哲学把实践引入认识论,把辩证法贯彻于反映论,坚持了认识上的唯物主义和辩证法,科学地揭示了认识的本质及其辩证发展过程,创立了能动的反映论。

第一节认识和实践一、能动的反映论(一)唯物的反映论对于物质和意识何者为第一性问题的回答,是认识论的基本前提。

由此出发,形成了两条根本对立的认识路线:一条是“从物到感觉和思想”的唯物主义路线,一条是“从思想和感觉到物”的唯心主义路线。

这两条认识路线的斗争的焦点,在于是否承认反映论。

唯物主义从物质第一性、意识第二性的基本前提出发,坚持“从物到感觉和思想”的认识路线,承认反映论,认为客观事物存在于人的头脑之外,认识是人脑对客观事物的反映。

首先,认识的对象是客观世界的事物,人的认识来源于客观物质世界,没有被反映者就不可能有反映,离开了客观物质世界就不可能有认识。

其次,认识以客观物质世界为内容,是对客观事物的映像和模写。

再次,认识是关于客观事物的主观映象,而对客观事物的反映是通过作为认识主体的人实现的,所以总是受到人本身的制约,不同的人对同一事物的反映会有所不同,同一个人在不同的条件下对同一事物的反映也会有一定区别。

总之,反映论是唯物主义认识论的基本原则,一切唯物主义认识论都是反映论。

唯心主义从认识从意识第一性、物质第二性的基本前提出发,坚持“从思想和感觉到物”的认识路线,否认反映论,把认识看作先于物质、先于实践经验的东西,否认认识是人脑对客观世界的反映,在认识论上表现为唯心主义的先验论。

主观唯心主义认为,认识是人的头脑里所固有的,是主观臆想的产物,是心灵的自由创造。

客观唯心主义认为,人的认识来源于神的启示,或者来自于物质之外的某种客观精神。

人类认识的发展史及其生活实践告诉我们,只有坚持唯物主义的认识路线,坚持唯物主义反映论,反对唯心主义的认识路线,反对唯心主义先验论,才能正确地揭示认识的本质,从而自觉地从事认识活动,达到主管和客观的统一。

马克思主义基本原理第二章:认识论

02

认识的本质与过程

认识的本质

认识的本质是主体对客体的能动的反映。这种反 01 映只有在实践中才能实现,实践是认识的基础。

认识具有目的性、自觉性和能动性,它不是人的 02 头脑中固有的,而是从实践中产生的,最终还要

回到实践中去。

认识是在实践基础上主体对客体的能动反映,这 03 种反映只有在实践中才能实现,实践是认识的基

个人成长中的认识论启示

认识论在个人成长中也有重要的启示,它告诉人们要注重实践、勇于探索、 不断反思和总结经验教训。

在个人成长中,人们通过不断地尝试、反思和总结,逐渐形成对世界的正 确认识,提高自己的综合素质和能力。

认识论启示人们要保持谦虚、开放的心态,不断学习和进步,同时也要有 批判性思维,不盲目接受信息和观点,保持独立思考和判断能力。

认识能够反思实践

通过认识活动,人们可以反思实 践过程,总结经验教训,提高实 践水平。

实践与认识的统一关系

实践与认识相互依存、相互促进

实践是认识的基础,认识反过来又指导实践,两者相互依存、相互促进。

实践与认识是辩证统一的过程

实践与认识在不断互动中深化发展,形成一个动态的、不断深化的过程。

05

认识论在现实生活中的应用

马克思主义基本原理 第二章认识论

目录

• 认识论概述 • 认识的本质与过程 • 真理与认识的发展 • 实践与认识的辩证关系 • 认识论在现实生活中的应用

01

认识论概述

认识论的定义与重要性

认识论的定义

认识论是探讨人类认识的本质、来源、结构和方法等问题的哲学分支。它主要研究知识的本质、 获取和应用的途径,以及认识的真理性和可靠性。

认识论的重要性

认识论作为哲学的重要组成部分,对于理解人类的认识活动、知识的获取和应用,以及推动科 学和哲学的发展具有重要意义。

马克思主义哲学基本观点和基本原理——认识论

马克思主义哲学基本观点和基本原理——认识论马克思主义哲学基本观点和基本原理——认识论(2008-12-01 17:30:46)转载▼。

一、基本观点(一)实践观实践是认识的基础,实践对认识具有决定作用。

1.实践是认识的来源。

⑴实践为认识的产生提出了需要。

人的认识活动是适应实践的需要,为解决和完成实践提出的问题和任务而产生的。

科学研究的任务,科学工作的课题是由实践的需要提出的,并且围绕着人类实践的需要这个中心来展开的。

⑵实践为认识的形成提供了可能,并把这种可能变成现实。

实践把主体和客体直接地、现实地联结起来,使主体能从客体中获得真实可靠的信息。

客观事物只是由于实践的中介才转化为主体的认识对象和认识内容。

主体用以加工客体信息的各种思想模式,也是来源于实践。

实践作为一种客观物质活动,是按照一定规律进行的,这种合规律的活动,久而久之,会在人们头脑中积淀下来,形成各种思想模式,如逻辑格式等等。

列宁说:“人的实践经过亿万次的重复,在人的意识中以逻辑的式固定下来。

这些式正是由于亿万次的重复才有先人之见的巩固性和公理的性质”。

2.实践是认识发展的动力。

⑴实践的发展不断地提出认识的新课题,推动着认识向前发展。

恩格斯说:“社会一旦有技术上的需要,则这种需要就会比十所大学更能把科学推向前进。

”⑵实践为认识发展提供必要的条件。

一方面,实践的发展不断揭示客观世界的越来越多的特性,为解决认识上的新课题积累越来越丰富的经验材料;另一方面,实践又提供日益完备的物质手段,不断强化主体的认识能力。

最后,实践锻炼和提高了主体的认识能力。

恩格斯说:“人的智力是按照人如何学会改变自然界而发展的”。

3.实践是检验认识是否具有真理性的标准。

人用自己的思维模式在头脑中重建客体模型,并根据这个客体模型推导出应当具有的未知性质,然后再用实践加以检验,当理论预言与对客体的实践结果一致时,就证明头脑中精神地重建的客体模型与客体自身相一致。

4.实践是认识的目的。

马克思主义哲学第二章-1认识本质和过程-文档资料

(运用辩证思维的科学方法)

逻辑的方法:归纳和演绎、分析和综合、分类、比 较、 统计等。 非逻辑的方法:想象、直觉、灵感等。

非理性因素在认识过程中的作用

非理性因素的含义 非理性因素主要指认识主体的情感、意志、欲望、动 机、信念、习惯、本能等意识形式。 非理性因素的作用 它对认识活动具有激活和驱动作用 它在认识辩证运动过程中具有参与筛选对象的作用 它对认识辩证运动过程具有调节作用

(一)唯物主义和唯心主义对认识的不同回答

唯心主义先验论:

人的认识和认识能力 是先于感觉经验、先于 实践的东西,是先天就 有的。它坚持从“思想 和感觉到物”的认识路 线。

唯物主义反映论:

是指确认认识的本 质是人脑对客观世界的 反映的认识论原则,坚 持从“物到感觉和思想 ”的认识路线。

(二)辩证唯物主义和旧唯物主义对认识的不同回答

立场不同,结论不同

三、认识运动的基本规律 毛泽东:

“实践、认识、再实践、再认识”

如此循环往复以至无穷,这就是认识的 完整过程。 列宁: “从生动的直观到抽象的思维,并 从抽象的思维到实践,这就是认识真理、

认识客观实在的辩证途径。”

2、理性认识

概念:理性认识是借助于抽象思维所获得的 关于事物的 本质和内部联系的认识。是认识的高级阶段。

认识客体的特征:客观性、对象性、社会历 史性。其中对象性是客体最本质的属性。

认识客体的形式:自然客体、社会客体和精 神客体。

4.主体和客体的辩证关系 实践关系,即主体与客体之间的改造与被改造 的关系。

认识关系,即主体和客体之间的认识和被认识 的关系。 价值关系,即主体和客体之间的利益关系。 审美关系,即主体在改造客体过程中,所呈 现出的体验美、感知美、创造美的关系。

2018年修订版新教材马克思主义基本原理概论第二章第一节实践与认识

主体、客体和中介的性质和分类

主体 中介 客体

社会性 主观能动性

工具系统 方法系统

客观性 对象性 社会历史性

个体主体 群体主体 人类主体

自然客体 社会客体 精神客体

实践主体

实践的主体:从事现实实践活动的人,分为 个体主体、群体主体和人类主体。 实践主体的能力结构:自然能力和精神能力, 精神能力又包括知识性因素和非知识性因素。

(四)实践在认识中的决定作用

教学互动:请大家结合教材61-63页的内容,举 例分析说明实践决定认识、实践是认识的基础体 现在四个方面。可以举具体的例子也可以引用谚 语、俗语、名言和诗词等。

古人学问无遗力, 少壮功夫老始成。 纸上得来终觉浅, 绝知此事要躬行。

——陆 游《冬夜书示子聿》

实践是认识的来源

主体和客体之间的关系及地位

认识被认识

主体

改造与被改造

审美关系 认识关系

实践关系 价值关系

体验美 感知美 创造美

客体

基本的 首要的

有用性 效益性

主体与客体的相互作用

主体

主体客体化 客体主体化

客体

主体客体化:主体按照自己的目的改造客体。

客体主体化:客体的属性在主体的意识和活 动中得到体现。

(三)实践形式的多样性

• 1、要知道李子的滋味,必须亲口尝一尝 • 2、不入虎穴,焉得虎子 • 3、纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行 • 4、不下水一辈子不会游泳,不扬帆一辈子不

会撑船 • 5、没有调查,就没有发言权 • 6、“不经一事,不长一智”。 • 7、吃过黄连苦,方知甘草甜。 • 8、近水知鱼性,近山知鸟音。 • 9、操千曲而后晓声,观千剑而后识器。

实践与认识的关系

标检

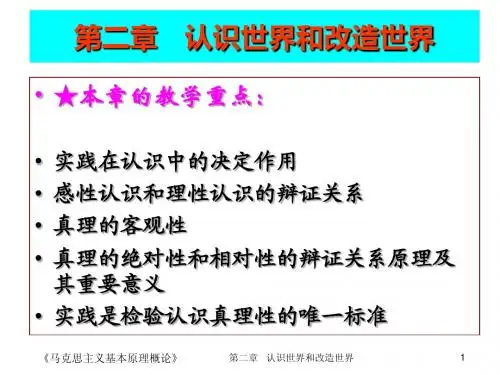

《马克思主义基本原理概论》第二章

《马克思主义基本原理概论》

第二章 认识世界和改造世界

47

表象是知觉在人脑中的再现

知觉 表象

《马克思主义基本原理概论》

第二章 认识世界和改造世界

48

表象是知觉的再 现。

事物

知觉是对事物表 面现象和外部联 系的综合反映。 感觉是客观事 物作用于人的 感官而引起的 一种最简单的 反映形式。

《马克思主义基本原理概论》

《马克思主义基本原理概论》

鸭子是鸟类动物

第二章 认识世界和改造世界 56

C、理性认识的特点

一是间接性,在感性认识基础上, 经过头脑思维才产生的对事物的间接 反映。

二是抽象性,以概念、判断、推理 这样抽象的逻辑思维形式反映事物的 本质和规律。

第二章 认识世界和改造世界

27

• 唯物主义可知论

事物的属性 可以为人所 知,就如同空 气通过口、 鼻和毛孔钻 入人体一样 凡以知 ,人之 性也; 可以知 ,物之 理也。 荀子

费尔巴哈

《马克思主义基本原理概论》

第二章 认识世界和改造世界

28

不可知论则否认世界的可知性

康 德 代 表 人 物 : 休 谟 和

概念是反映事物本质属性的思维形式。

水果

《马克思主义基本原理概论》

第二章 认识世界和改造世界

53

判断是对事物有所肯定或有所否 定的思维形式。

苹果是水果

水果

西红柿不是水果

《马克思主义基本原理概论》

第二章 认识世界和改造世界

54

推理是根据事物之间的联系,由已 有判断出新判断的思维形式。

一切反动派都是纸老虎 帝国主义是反动派

《马克思主义基本原理概论》

第二章 认识世界和改造世界

马克思主义认识论

马克思主义认识论马克思主义哲学关于认识的来源、本质及其规律的学说。

它坚持反映论的观点,认为客观的不依赖于人的意识而存在的物质世界是认识的对象和源泉,认识是主体对客体的反映,是客观世界的主观映象。

和形而上学唯物主义不同,辩证唯物主义认为反映不是对客观世界的消极被动的直观,而是主体在改造客体的实践基础上发生的积极地、能动地再现客体的本质和规律的过程。

实践观一、实践决定认识,是认识的基础1、实践是认识的来源认识是人们在实践中借助一定的工具作为手段,使客观对象发生某种改变而获得的。

2、实践是认识发展的动力认识产生于实践的需要,实践的发展为人们提供日益完备的认识工具,这些工具延伸了人类的认识器官,促使人类认识的发展。

另外,实践锻炼和提高了人的认识能力。

3、实践是检验认识的真理性的唯一标准要检验一种认识是否正确反映了客观事物,需要联结主观与客观的实践来检验。

通过实践,人们把指导自己实践的认识和实践所产生的结果加以对照,从而检验认识是否正确地反映了客观事物。

4、实践是认识的目的和归宿认识从实践中来,最终还要回到实践中去(指导实践)。

认识本身不是目的,改造世界是认识的目的和归宿。

二、认识对实践具有反作用正确的认识能够指导实践取得成功,错误的认识会把人们的实践活动引向歧途。

真理观1、真理的含义真理是标志主观同客观符合的哲学范畴,是人们对客观事物及其规律的正确反映。

2、真理最基本的属性是客观性真理的内容是客观的,是不以任何人的主观意志为转移的,检验真理的标准是客观的,实践是检验真理的唯一标准。

3、真理是具体的(具体真理)任何真理都是相对于特定的过程来说的,都是主观与客观、理论与实践的具体的历史的统一。

4、真理是有条件的任何真理如果超出了自己适用的条件和范围,真理就会变成谬误。

马克思主义基本原理概论(第二章:认识论)

力实 践 主 体 的 能

自然能力

理论知识 知识性能 力

精神能力 非知识性能 力 情感 意志 经验知识

3、实践在认识中的决定作用

①实践是认识的来源。

②实践是认识发展的动力。 ③实践是认识的目的。 ④实践是检验认识真理性的唯一标准。

实践是认识的来源

不登高山,不知天 之高也;不临深溪,不 知地之厚也。

(五)实践是认识的基础 “实践的观点是辩证唯物论的认 识论之第一的和基本的观点。” ——毛泽东

1、实践的含义

实践是人类能动地改造世界的感性物质活动。 实践的三要素:主体、客体、中介

主 体 中 介 客 体 — —

2、主体、客体、中介

主体是指具有一定的主体能力、从事社会实践活 动的人。 客体是指进入到主体的认识和实践范围的客观事 物,是实践活动所指向的对象。 中介是指各种形式的工具、手段以及运用、操作 这些工具的程序和方法。

感觉是对事物表象的直接感受,如视觉、听觉、触觉

等。 知觉是对事物的外部特征和联系的整体反映。如将色、 香、味结合起来,形成对苹果的整体知觉。

苹果(知觉)=红+甜+硬+……

表象是知觉在人脑中的记忆与重现。 表象是感性认识的高级形式。

2、理性认识:是在感性认识的基础上、通过概念、判断、推理来 揭示事物的内在联系、本质联系的过程。这是认识的高级阶段。 概念:即下定义,是对同类事物共同的一般特性和本质属性的概 括和反映。 判断:即评判是非对错,是展开了的概念,是对事物之间的联系 和关系的反映,是对事物的状况和性质有所判定的思维形式。 推理:即由判断推出判断,是通过对某些判断的分析和综合再引 出新的判断的过程。

第二章 认识世界和改造世界

思修教材第二章

思修教材第二章思修教材第二章主要介绍了马克思主义哲学的基本原理和方法论。

这一章的内容对于我们深入理解和运用马克思主义哲学思想具有重要意义。

一、马克思主义哲学基本原理马克思主义哲学是以唯物史观和辩证唯物主义为基本原理的。

唯物史观强调物质决定意识,认为人类社会是物质生产关系和经济基础的产物。

辩证唯物主义强调事物的发展具有矛盾性和动力,强调事物的质变是通过量变积累而实现的。

马克思主义哲学的基本原理为我们认识社会现象和社会发展规律提供了科学的思考框架。

二、马克思主义哲学方法论马克思主义哲学方法论主要包括历史唯物主义、辩证唯物主义和实证主义。

历史唯物主义强调要从历史的发展过程中认识和把握事物的本质和规律。

辩证唯物主义强调要对待事物的矛盾性、多样性和辩证关系。

实证主义注重通过实证研究来验证和论证理论的科学性,强调要以实际为基础进行研究和实践。

三、马克思主义哲学的历史演进马克思主义哲学是在19世纪中叶逐步形成的。

马克思和恩格斯在继承了德国古典哲学、英国古典政治经济学和法国空想社会主义的思想基础上,提出了唯物史观和辩证唯物主义。

随后,列宁进一步发展了马克思主义哲学,提出了关于帝国主义和无产阶级革命的理论。

毛泽东在中国革命实践的基础上,丰富和发展了马克思主义哲学,提出了新民主主义革命和社会主义革命的路线。

在中国,马克思主义哲学的理论成果得到了充分的运用和发展。

四、马克思主义哲学与现实生活的关系马克思主义哲学是指导和改造现实生活的思想武器。

马克思主义哲学关注人类社会的发展和人的全面发展,致力于解决社会存在的各种问题。

马克思主义哲学赋予了我们对社会现象进行分析和批判的工具,使我们能够辨别真理和谬误,深刻理解社会规律。

通过运用马克思主义哲学的方法和原理,我们能够更好地认识社会,改造社会。

五、马克思主义哲学面对的挑战马克思主义哲学面临着许多挑战,如宗教信仰的复兴、西方哲学思潮的冲击、全球化条件下的文化多元等。

这些挑战要求我们对马克思主义哲学进行深入的思考和延伸,使其更加符合时代的要求。

马克思主义原理概论第二章

(四)价值和真理在实践中的辩证 统一。

1、真理和价值在实践中的辩证统一关 系,主要表现在:

首先,成功的实践必然是以真理和价 值的辩证统一为前提的。

其次,价值的形成和实现以坚持真理 为前提,而真理又必然是具有价值的。

最后,真理和价值在实践和认识活动 中是相互制约、相互引导、相互促进 的。

旧唯物主义

世界是物质的

辩证唯物主义

(2)真理的相对性:真理的相对性通常又 称作相对真理,即具有相对性的真理,是 指真理的有条件性、有限性。

它也有两方面的含义:一真理所反映的对

象是有条件的、有限的,这是真理在广度

上的有限性。二真理反映客观对象的正确

程度也是有条件的、有限的,这是真理在

深度上的有限性。

4、从感性认识发展到理性认识的条件

第一,要掌握丰富可靠的感性材料。 第二,运用科学的思维方法,将丰富 的感觉材料加以去粗取精、去伪存真、 由此及彼、由表及里的改造。

反对割裂两者的错误倾向:教条主义 和经验主义。

5、认识发展过程中的理性因素与非 理性因素:二者是辩证统一的

非理性因素对认识过程的 作用也是不可忽视的。首 先,主体的意志、情感等 因素影响主体能动性的发 挥,从而影响主体认识的 过程和结果。

第二章 在实践中认识世界和改造 世界

本章揭示人类认识的本质及其发 展规律。

马克思主义认识论是以实践为 基础的能动的、革命的反映论, 它把科学的实践观引入认识论, 把辩证法运用于认识论,使认识 论成为真正科学的认识论。

第二章 在实践中认识世界和改造 世界

第一节 认识的本质及规律

第二节 真理与价值

第三节 认识与实践的统一

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

实践决定认识,认识指导实践

�

实践决定认识,认识指导实践

五,认识运动的基本规律

(一)第一阶段:从实践到认识 1,感性认识是人们在实践基础上,由感觉器 官直接感受到的 关于事物的现象,事物的外 部联系,事物的各个方面的认识,包括感觉, 知觉和表象三种形式. 2,理性认识是指人们借助抽象思维,在概括 整理大量感性材料的基础上,达到关于事物的 本质,全体,内部联系和事物自身规律性的认 识.包括概念,判断,推理三种形式.

实践决定认识,认识指导实践

3,感性认识和理性认识辩证统一于实践. 4,感性认识向理性认识的过渡需要具备两个 基本条件:一是通过实践获得丰富的感性材 料;二是对感性材料加以去粗取精,去伪存 真,由此及彼,由表及里地制作加工.

实践决定认识,认识指导实践

(二)第二阶段:从认识到实践

理论(理性认识)是行动的指南.

——黑格尔

实践决定认识,认识指导实践

六,反对错误的认识倾向

1,唯理论 该理论贯彻到实践中会犯教条主 义的错误. 2,经验论 该理论贯彻到实践中会犯经验主 义的错误.

实践决定认识,认识指导实践

本讲重点问题总结

1,为什么说实践是认识的基础,在认识中起 决定作用? 2,认识运动的基本规律?(包括对感性认识, 理性认识两个概念的把握)

第二章 第一讲 马克 思主义哲学认识论

一,对实践概念,实践 构成的回顾. 二,认识的构成与实践 的构成相同

实践决定认识,认识指导实践

三,什么是认识?

1,从物到感觉和思想的唯物主义路线. 2,从思想和感觉到物的唯心主义路线. 3,旧唯物主义认识论把认识看成是消极地, 被动地反映和接受外界对象. 4,辩证唯物主义把实践的观点和辩证法应用 于反映论. 5,认识是主体对客体的能动反映.

实践决定认识,认识指导实践

四,实践与认识的辩证关系

(一)实践决定认识 1,实践产生了认识的需要. 2,实践为认识提供了可能. 3,实践是认识的来源. 4,实践是检验认识真理性的唯一标准.

实践决定认识,认识指导实践

(二)认识特别是理性认识对实践有 着重大的指导作用.

正确的理论对实践活动起促进作定认识,认识指导实践

(三)第三阶段:认识运动的 不断反复和无限发展.

"实践,认识,再实践,再认识……"

实践决定认识,认识指导实践

哲人启示:要学会认识事物

假如一个人能看出当前即显而易见的差别,譬如, 能区别一支笔与一头骆驼,我们不会说这个人了不 起的聪明.同样,另一方面,一个人能比较两个近 似的东西,如橡树与槐树,或寺院与教堂,而知其 相似,我们也不能说他有很高的比较才能.我们所 要求的,是要能看出异中之同和同中之异.