山西古建筑保护事业六十年

山西古建景点

山西古建景点

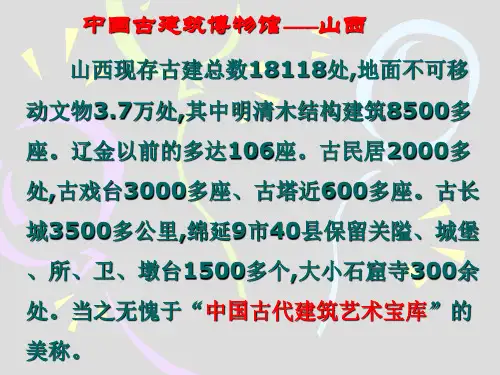

山西省的古建筑以数量多,规模大,质量高著称于世。

现存的古建筑中,古寺庙、古石窟寺及古代墓葬、碑碣等占全国总量的三分之二,有“中国古建筑博物馆”之称。

尤其是一些寺观,规模宏大,雕刻精美,被誉为“国宝”。

五台山位于山西南部忻州市五台县境内,因其“五峰如五根擎天大柱”而得名,是中国佛教四大名山之一,是文殊菩萨的道场。

五台山是中国唯一一座佛、道、儒三教合一的名山。

五台山佛光寺大雄宝殿是中国现存最早的木结构建筑之一。

其创建年代不晚于北宋初期,原称“永清禅寺”。

据《五台山志》载:“永清寺在县北五里。

”据《五台山胜迹图说》记载:“永清

寺在县北五里,宋真宗景德元年(1004年)创建。

初名永清寺。

”现存大殿为明代重修,系单檐歇山顶式建筑。

大雄宝殿面阔七间,进深四间,悬山屋顶;斗拱五铺作双下昂;前后檐柱间有木柱十一根;殿前有月台。

—— 1 —1 —。

山西古建筑保护及对策

77作为中国的文物大省,山西拥有着非常丰富的古建筑资源。

其具有历史跨度长、艺术、科技价值高等特点,可挖掘潜力大,保护好、利用好山西古建筑,对宝贵遗产进行有效保护,是山西文物工作者义不容辞的责任和义务。

但随着现代化进程不断加快,古建筑面临着被破坏的危机。

幸运的是,近年来民族文化意识不断增强,使古建筑保护力度随之加大。

文章详细介绍了山西省古建筑保护中面临的问题和产生的原因,并试提出了一些解决的办法,探求最佳的保护和利用途径。

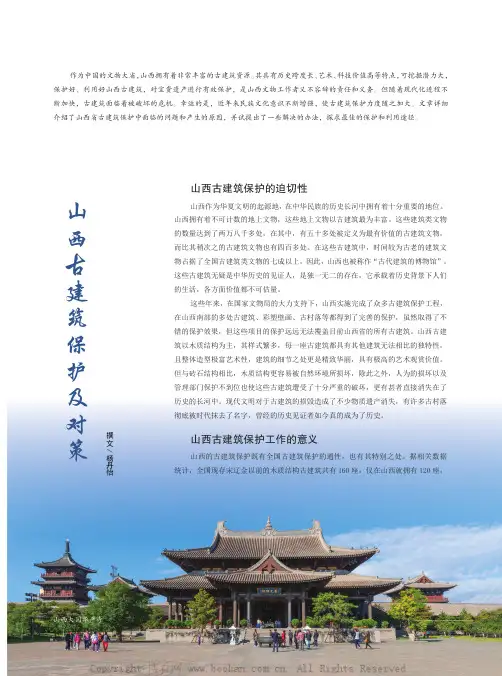

山西古建筑保护的迫切性山西作为华夏文明的起源地,在中华民族的历史长河中拥有着十分重要的地位。

山西拥有着不可计数的地上文物,这些地上文物以古建筑最为丰富。

这些建筑类文物的数量达到了两万八千多处,在其中,有五十多处被定义为最有价值的古建筑文物,而比其稍次之的古建筑文物也有四百多处。

在这些古建筑中,时间较为古老的建筑文物占据了全国古建筑类文物的七成以上,因此,山西也被称作“古代建筑的博物馆”。

这些古建筑无疑是中华历史的见证人,是独一无二的存在,它承载着历史背景下人们的生活,各方面价值都不可估量。

这些年来,在国家文物局的大力支持下,山西实施完成了众多古建筑保护工程,在山西南部的多处古建筑、彩塑壁画、古村落等都得到了完善的保护,虽然取得了不错的保护效果,但这些项目的保护远远无法覆盖目前山西省的所有古建筑。

山西古建筑以木质结构为主,其样式繁多,每一座古建筑都具有其他建筑无法相比的独特性,且整体造型极富艺术性,建筑的细节之处更是精致华丽,具有极高的艺术观赏价值。

但与砖石结构相比,木质结构更容易被自然环境所损坏,除此之外,人为的损坏以及管理部门保护不到位也使这些古建筑遭受了十分严重的破坏,更有甚者直接消失在了历史的长河中。

现代文明对于古建筑的损毁造成了不少物质遗产消失,有许多古村落彻底被时代抹去了名字,曾经的历史见证者如今真的成为了历史。

山西古建筑保护工作的意义山西的古建筑保护既有全国古建筑保护的通性,也有其特别之处。

山西古建筑介绍

山西古建筑介绍

山西是中国著名的历史文化名城,拥有非常丰富的古建筑资源。

下面介绍一些

比较有代表性的山西古建筑。

1. 木塔寺塔:位于山西省忻州市五台县境内,是中国唯一一座完整保存的古代

木制佛塔。

建于明朝洪武年间,塔高9.17米,八面五层,塔身木构架,各层悬挂

彩绘佛像和壁画。

2. 平遥古城:位于山西省晋中市平遥县,是中国保存最为完整的明清古城之一。

平遥古城拥有众多古建筑,其中最为著名的是明代王家大院和清代曲家大院。

3. 乔家大院:位于山西省晋中市祁县乔家大院镇,是中国保存最为完整的明清

民居建筑群之一,占地面积超过20万平方米。

乔家大院具有典型的山西“四合院”

建筑风格,建筑形态优雅庄重,是中国传统建筑精品之一。

4. 离堆公园:位于山西省大同市南郊,是一座结合山西园林和雕塑艺术的大型

园林公园。

公园以砖雕、石雕、漆雕、铜雕等为主要景观,其中名为“九曲桥”的砖雕桥是公园的标志性建筑。

5. 悬空寺:位于山西省吕梁市交口县宝天镇独竹山上,是中国古代建筑中的奇

迹之一。

悬空寺始建于1500多年前,是一座彩梯凌空的三层建筑群,主体建筑嵌

在悬崖峭壁上,层层上挑,形成宛如天空中悬挂的敬佛之景。

以上是山西比较有代表性的古建筑介绍,这些古建筑代表了中国传统建筑的精

髓和山西地区的文化底蕴,可以帮助我们更加深入地了解中国的历史文化。

山西古建筑

山西古建筑:最后的拯救简介:世界上目前仅存五座唐代建筑,其中有四座在山西。

但是这些珍贵遗产一直以来都没有得到较好的保护。

关键字:山西古建筑唐代建筑保护世界上目前仅存五座唐代建筑,其中有四座在山西。

但是这些珍贵遗产一直以来都没有得到较好的保护。

中国建筑艺术网讯:三年前,抢劫者砸碎了山西平遥弓村一座有千年历史的古寺庙的木门,盗走了里面的青铜佛像。

现在,村里拿出一点钱雇了一位老人看守寺庙,为吓唬那些可恶的盗窃者专门养了一条狗。

这位名叫陈延文(音)的老人说,11年里这个庙被盗贼偷了14次,即使是那些唐代的石像也没能躲过盗贼的铁镐。

如今,这座寺庙被用栅栏围了起来。

在中国,保护古建筑是件需要与时间赛跑的事。

古董交易市场的发展以及需求的迅速增加使山西地方性建筑里仅剩的木结构古寺庙和古民居面临威胁,这些寺庙和民居此前因为处偏僻之地而得以幸存。

在这个一度曾是古丝绸之路上商贾云集之地的中国北方省份,从前的许多大宅子如今十分破败地沉睡著。

陶瓦当、木格门窗还有庭院──上了岁数的人仍很喜爱的这些东西现在却丝毫引不起年轻人的兴趣,他们宁愿卖掉老房子换来住宅楼里的一套新单元。

从老宅子里拆下来的窗扇、门、屋梁和瓦当却远渡重洋,在纽约艺术家的时尚居室或迈阿密的海滩豪宅里摇身一变成了漂亮的房间隔扇或墙上的挂饰。

诱人的市场引得猎食者对它们虎视眈眈。

如今,有一些组织开始介入濒危古建筑的拯救工作,Global Heritage Fund就是其中之一。

该基金是一家总部设在加利福尼亚的非盈利组织,由杰夫·摩根(Jeff Morgan)和考古学家伊恩·霍德(Ian Hodder)在2001年创建。

摩根出身硅谷家庭,他本人也在高科技领域奋斗了16年。

但今年43岁的摩根在听取他们家族的老朋友、美国自然保护协会(Nature Conservancy)总裁兼首席执行长斯蒂文·麦克考密克(Steven McCormick)的建议后决定改变职业方向的。

山西省--古建宝库

平顺大云院正殿

大云院又名“大云寺”,位于山西省平 顺院弥县创陀县建殿城于面西五阔北代三后23间晋公,天里进福的深三龙六年耳椽(山93,中8九年。脊)大歇云山顶

大佛殿内的五代壁画, 更是我国古代壁画中的 稀世佳作。人云院五代 壁画,上承晚唐风格, 无论男女皆以丰腴富态 为美,心胸坦荡,气宇 轩昂。

代表作:《渔村小雪图》 《烟江叠障图》

⑵马远,字遥父,在、一作子钦,后作 后甫,号钦山, 永济人, “马河中”

中国绘画史上最著名的作家之一 “南宋四大家”之一 山水画成就最大 《踏歌图》 “马一角”

夏圭《溪山清远图》 “夏半边”

4、金元画坛

⑴王庭筠,字子端,号黄华, 永济人。

金代最著名的画家 代表作:《幽竹枯槎图》

佛光寺东大殿----古建筑之瑰宝

年代:唐朝 公元857年; 方位:山西五台县 豆村镇 佛光村; 亮点:唯一的殿堂式庑殿顶唐构,集唐代建筑、

雕塑、壁画、题记的古建筑瑰宝。

“ ……国内古建筑之第一瑰宝,佛殿建筑物本 身已是一座唐构,乃更在殿内蕴藏着唐代原有的 塑像、绘画和墨迹,集唐代建筑、彩塑、壁画、 墨迹,四种艺术萃聚在一处,在实物遗迹中诚然 是件奇珍。 ”——梁思成先生

溥光 元初高僧,字玄晖,号雪庵,俗

姓李,大同人 ● 理论著作 《雪庵永字八法》

《雪庵字要》 ●代表作品《山名诗》大字行楷书

5、明清时期

⑴傅山,原名鼎臣,字青主,号朱 衣道人,清,太原人

●著名思想家、医学家、书画家 ●代表作品:行书《丹枫阁记》

草书《孟浩然诗卷》 长幅《行书七言诗轴》

⑵杨二酋,字雪山,号又邨,别号西 园,归田后号柳南,一梅居士,晚年 号悔翁,清,太原人

640

640

屋面四坡五脊。前后两 坡相交形成横向正脊

山西古建筑的保护措施是什么

山西古建筑的保护措施是什么山西是中国保存古建筑最为完整的地区之一,其独特的地理位置和丰富的历史文化使得山西拥有众多珍贵的古建筑。

然而,随着城市化和现代化的进程,古建筑面临着严峻的挑战,保护古建筑成为当务之急。

在这样的背景下,山西采取了一系列措施来保护古建筑,以确保这些珍贵的文化遗产能够得到有效的保护和传承。

首先,山西加强了古建筑的法律保护。

通过颁布相关法律法规,山西明确了古建筑的保护范围和保护标准,规定了对于古建筑的修缮、改造和开发利用等方面的具体规定。

同时,山西还建立了专门的古建筑保护机构,负责古建筑的日常管理和保护工作,确保古建筑得到专业化的保护和管理。

其次,山西注重加强对古建筑的科学保护。

在古建筑的保护工作中,山西充分发挥了专业机构和专家的作用,通过科学的调查和研究,对古建筑进行全面的了解和分析,找出古建筑存在的问题和隐患,制定科学的保护方案,确保古建筑的保护工作能够科学、合理地进行。

另外,山西还注重加强对古建筑的修缮和维护工作。

古建筑经过长期的风吹雨打,往往存在各种各样的问题,如裂缝、腐蚀、倾斜等。

为了保护古建筑,山西采取了一系列的修缮和维护措施,如加固古建筑的结构、修复古建筑的建筑材料、清理古建筑的周围环境等,以确保古建筑能够延续其历史的风采。

此外,山西还注重加强对古建筑的宣传和教育工作。

通过举办各种展览、讲座和活动,山西让更多的人了解古建筑的价值和意义,增强公众对古建筑的保护意识,使更多的人参与到古建筑的保护工作中来,共同守护这些宝贵的文化遗产。

总的来说,山西在古建筑的保护工作中采取了一系列的措施,从法律保护到科学保护,从修缮维护到宣传教育,全方位地加强对古建筑的保护工作,确保古建筑能够得到有效的保护和传承。

相信在山西的努力下,古建筑将能够焕发出新的生机,继续为人们所喜爱和传颂。

太原古建筑(已整理)

祠寺庙庵晋祠全国重点文物保护单位。

位于太原市西南25公里悬瓮山麓的晋水源头。

相传为祭祀西周晋国开国诸侯周武王次子唐叔虞而建。

周成王“剪桐封弟”,叔虞封唐,其子燮因境内有晋水改国号为晋,尊叔虞为晋王。

始建年代不详。

曾名叔虞祠、晋王祠,俗称晋祠。

北魏郦道元《水经注》载:“际山枕水有唐叔虞祠,水侧有凉亭,结飞梁于水上。

”《魏书·地形志》载:“晋阳西南有悬瓮山,一名龙山,晋水所出,东入汾,有晋王祠。

”由此可知,早在1500年前的北魏时代,晋祠已是享有盛名的名胜之地。

高欢、高洋父子推翻东魏,建立北齐,以晋阳为别都,并于天保年间(550年~559年)大兴土木,在晋祠“大起楼观,穿筑池塘”,使晋祠更盛于北魏之前。

北齐后主高纬,于天统五年(569年),改晋祠之名为大崇皇寺,成为一座佛教沙门。

宋代之前,晋祠多次修建扩建,均以祭祀唐叔虞为主,建设布局以叔虞为祠主体。

宋太宗赵光义于太平兴国四年(979年)大兴土木,扩建晋祠,镌碑刻石,宣扬文治武功。

宋仁宗赵祯于天圣年间(1023年~1031年),追封唐叔虞为“汾东王”,在晋祠西隅叔虞祠南畔,面西向东新建了规模宏大、盛冠全祠的圣母殿,供奉唐叔虞之母邑姜于其中,并赐封她为“显灵昭济圣母”,翻修了鱼沼飞梁。

宋之后的金、元、明、清历代,相继以圣母殿为中轴线,由西向东先后建起献殿、对越坊、钟鼓楼、金人台、会仙桥、水镜台、景清门。

改变了宋以前晋祠以唐叔虞祠为主的建筑格局,圣母邑姜成了晋祠供奉的主神。

现在的晋祠,除了上述中轴线上的古建筑群外,在其两侧还有明、清、民国乃至新中国建立后创建的许多殿宇祠堂、楼亭台榭,形成了拱卫中轴线的北线、南线古建筑群。

北线西起枕山依势而起的有三圣阁、待凤轩、七十二台、苗裔堂、松水亭、善利泉亭、唐叔虞祠、贞观宝翰亭、钧天乐台、昊天神祠、东岳祠、文昌宫以及人工山岳。

南线有台骀庙、公输子祠、水母楼、难老泉亭、不系舟、真趣亭、王琼祠、三圣祠、傅山纪念馆、胜瀛楼、晋溪书院、董寿平美术馆、白鹤亭。

山西的古建筑:古都遗产

山西的古建筑:古都遗产山西,一个充满历史与文化底蕴的省份,拥有着众多古建筑,这些古建筑是中华民族的宝贵遗产,也是世界文化遗产的重要组成部分。

在这些古建筑中,最具有代表性的是山西的古都遗址,如太原、大同、平遥等地的古建筑群。

太原古建筑群是山西古建筑的杰出代表之一。

太原的晋祠、龙山石窟、天龙山石窟等都是中国古代建筑的瑰宝。

这些建筑风格独特,技艺精湛,充分展现了古代建筑师的智慧和技艺。

在这些古建筑中,晋祠的建筑风格最具代表性。

晋祠内的殿堂楼阁,布局严谨,中轴线对称,展现了古代建筑的空间美学。

而天龙山石窟则以其精湛的石刻技艺和佛教艺术风格而著称,是研究中国古代佛教艺术的重要实物资料。

大同的古建筑群也是山西的著名文化遗产之一。

大同的华严寺、善化寺、云冈石窟等都是中国古代建筑的杰出代表。

这些古建筑的建筑风格和技艺充分展现了古代工匠们的智慧和技艺。

华严寺的建筑风格独特,以大雄宝殿为中心,布局严谨,气势恢宏。

而云冈石窟则以其精湛的石刻技艺和佛教艺术风格而闻名于世,是中国古代石刻艺术的瑰宝。

平遥古建筑群也是山西的著名文化遗产之一。

平遥古城保存了大量的明清时期古建筑群,这些建筑风格独特,技艺精湛,是中国古代建筑的瑰宝。

平遥古城的城墙、街道、民居等都充满了浓郁的历史和文化气息。

这些古建筑充分展现了古代工匠们的智慧和技艺,是中国古代建筑的杰出代表之一。

总之,山西的古建筑是中华民族的宝贵遗产,也是世界文化遗产的重要组成部分。

这些古建筑不仅具有历史和文化价值,还为后人提供了宝贵的艺术和科学价值。

我们应该保护好这些古建筑,让它们的历史和文化得以传承和发扬光大。

山西文化遗产介绍

山西文化遗产介绍山西文化遗产介绍山西自古以来就是一个富饶繁华的地方,因为其广阔的土地、丰富的矿产资源以及优美的景色等因素得以成为了中国历史文化的重要代表。

山西的历史文化遗产也有很多,以下是一些值得介绍的文化遗产:一、阳城古城墙阳城古城墙屹立于山西省晋城市,全长14里,是中国现存最长的古城墙之一。

该古城墙始建于明朝时期,采用砖木结构,历经数代人的修建、增筑和扩建,形成了现今的宏伟壮观的风貌。

阳城古城墙是山西古代城池防线的重要遗址,也是中国城墙史上的一个重要时期。

二、太原古城墙太原古城墙始建于公元584年,是山西省太原市的古老建筑之一。

该城墙本身长6.5公里,均采用灰砖石墙结构,既体现了中国城墙典型的军事防御思想,又展示了中国古代建筑的杰出技艺。

太原古城墙是中国城墙修建史上的一个重要象征,具有非常高的文化艺术价值。

三、平遥古城平遥古城位于山西省中部的大同,是中国唯一一个获得联合国教科文组织世界文化遗产保护项目的名城。

平遥古城的建造始于公元1370年,是一个汇集着中国古代建筑、城市规划和文化的宝库。

平遥古城区域内有许多古建筑群,其中尤为著名的有神功庙、景泰庄、县署衙门等等。

四、悬空寺悬空寺位于山西省吕梁市,奇特的建筑风格以及神秘的历史传说,使得它成为了山西省著名的文化景观之一。

悬空寺环境占地面积约25000平方米,分为三个层次。

整个庙宇悬挂在绝壁上,层层叠加,构造独特,引人入胜,向世人展现了一个千年古老的文化和建筑奇迹。

总的来说,山西作为中国历史文化的重要代表,不仅仅有着丰富的文化内涵,其文化遗产也非常令人赞叹。

以上介绍的文化遗产只是其中的一部分,未能列尽所有遗产。

希望更多的人可以了解、保护、传承这些宝贵的文化遗产,让这些古迹在现代社会中发光发热。

山西文化遗产介绍200字

1、平遥古城:位于山西中部平遥县,始建于西周宣王时期,1997年12月作为文化遗产列入《世界遗产名录》。

平遥城墙现存有6座城门瓮城、4座角楼和72座敌楼,其中南门城墙段于2004年倒塌,除此以外的其余大部分都至今完好,是中国现存规模较大、历史较早、保存较完整的古城墙之一,亦是世界遗产平遥古城的核心组成部分。

此外,还有镇国寺、双林寺和平遥文庙等也都被纳入世界遗产的保护范围。

2、云冈石窟:云冈石窟位于中国北部山西省大同市西郊17公里处的武周山南麓,石窟依山开凿,东西绵延1公里。

存有主要洞窟45个,大小窟龛252个,石雕造像51000余躯,为中国规模最大的古代石窟群之一。

20世纪60年代,国家科委将石窟保护项目列入十年科研规划之中;1961年成立“云冈石窟保护委员会”。

在第一次全体会议上,决定以“云冈石窟第1、2窟为试点”进行修整试验;从1974年开始至1976年结束,对云冈石窟展开了大规模的维修保护。

称为“三年保护工程”,保护原则为“抢险加固、排除险情、保持现状、保护文物”。

3、五台山:五台山属太行山系的北端,跨忻州市五台县、繁峙县、代县、原平市、定襄县,周五百余里。

五台山位居中国四大佛教名山之首,称为“金五台”,为文殊菩萨的道场。

五台山并非一座山,它是坐落于“华北屋脊”之上的一系列山峰群,最高海拔3061米。

五座山峰(东台望海峰、南台锦绣峰、中台翠岩峰、西台挂月峰、北台叶斗峰)环抱整片区域,顶无林木而平坦宽阔,犹如垒土之台,故而得名。

五台山是中国唯一一个青庙(汉传佛教)黄庙(藏传佛教)交相辉映的佛教道场,现存宗教活动场所共86处,其中多敕建寺院,多朝皇帝前来参拜。

著名的有:显通寺、塔院寺、菩萨顶、南山寺、黛螺顶、广济寺、万佛阁等。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山西古建筑保护事业六十年山西表里山河,钟灵毓秀,是国内外知名的文物大省。

现存古代建筑达28000余处。

是中华民族建筑的宝贵财富,也是人类文化的重要遗产。

山西古代建筑品类丰富,包括城池、寺观、坛庙、祠堂、古塔、石窟、衙署、民居、桥梁、牌楼等,素有“中国古代建筑宝库”之称。

山西文物建筑保护的发轫与奠基(1951~1978年)山西的古建筑保护事业是从中国营造学社为发轫的,20世纪的30年代中期,以梁思成、林徽因先生为核心的中国古建筑研究组,先后四次对山西雁北、忻州、晋中、吕梁、临汾等区域的多处古建筑实物进行调查,山西重要的古建筑——佛光寺、应县木塔、华严寺、善化寺、云冈石窟、广胜寺等都留下了他们的汗水和足迹。

梁先生以近代科学的勘察、测量、制图技术和比较、分析方法,结合宋《营造法式》等文献对这些古建筑进行了认真细致的研究,他以实事求是的态度,以古建为师、以匠工为师、以文献为师,开创了中国的建筑史学,也为山西古建筑的保护事业奠定了良好的基础。

特别是五台山唐建佛光寺的发现,成为中国古建筑研究史上的重要里程碑。

在中国营造学社汇集的众多文献中,《大同古建筑调查报告》《晋汾古建筑调查纪略》《记五台山佛光寺建筑》等丰富翔实的文献所确立的思想原则、工作方法和调研手段,对中国古建筑保护有着重要的学科奠基作用和思想启蒙意义,成为古建筑保护研究不可或缺的重要资料。

山西的古建筑保护事业是从中国营造学社为发轫的,20世纪的30年代中期,以梁思成、林徽因先生为核心的中国古建筑研究组,先后四次对山西雁北、忻州、晋中、吕梁、临汾等区域的多处古建筑实物进行调查,山西重要的古建筑——佛光寺、应县木塔、华严寺、善化寺、云冈石窟、广胜寺等都留下了他们的汗水和足迹。

梁先生以近代科学的勘察、测量、制图技术和比较、分析方法,结合宋《营造法式》等文献对这些古建筑进行了认真细致的研究,他以实事求是的态度,以古建为师、以匠工为师、以文献为师,开创了中国的建筑史学,也为山西古建筑的保护事业奠定了良好的基础。

特别是五台山唐建佛光寺的发现,成为中国古建筑研究史上的重要里程碑。

在中国营造学社汇集的众多文献中,《大同古建筑调查报告》《晋汾古建筑调查纪略》《记五台山佛光寺建筑》等丰富翔实的文献所确立的思想原则、工作方法和调研手段,对中国古建筑保护有着重要的学科奠基作用和思想启蒙意义,成为古建筑保护研究不可或缺的重要资料。

解放后,初创的共和国百废待兴,但共产党领导的人民政权对文物保护工作高度重视。

1951年,省政府成立了山西省文物管理委员会,负责山西境内的文物保护工作的领导和管理。

文管会下设有秘书室、勘察组、古建组和保管组四个机构,同时,在全省成立了五台山、太原晋祠、洪洞广胜寺、临汾尧庙、稷山青龙寺、芮城永乐宫、晋城玉皇庙、大同云冈石窟、朔县崇福寺、应县佛宫寺等十个文物古迹保养所。

随着国有文物专业管理队伍对文物建筑的专业管理和日常养护制度的建立,标志着山西省的文物管理工作开始纳入了国家体制。

进入六十年代,随着地方管理队伍的进一步壮大,机构的不断健全,十大所除五台佛光寺外,皆移交给了地方管理,并更名为文物保管所。

省文管会古建组配合国家文物局专家学者,与地方文化局及文物保管机构协同作战,共同开始了对山西文物建筑的调查、维修、保护和管理。

新中国的建立,不仅使中国人民站起来了,也使古老而珍贵的文物建筑摆脱了战火的威胁,但多数历史悠久的古代建筑在经过数百上千年的风雨侵蚀,难免基沉屋漏,摇摇欲坠,急需有计划、有步骤、有重点地抢修加固和修缮保护。

因此,摆在文物工作者面前的保护任务十分艰巨。

在各级领导的支持下,一些亟待抢救的古建筑得到了重点保护。

这期间,古建组负责修缮了晋祠鱼沼飞梁、晋祠献殿、崇福寺观音殿、佛光寺文殊殿、大同善化寺普贤阁、大同九龙壁、交城玄中寺、五台显通寺无量殿、五台延庆寺、晋城景德桥、潞城原起寺、晋城青莲寺正殿,晋祠水镜台彩画等20余项工程。

余者基本做到了修修补补,不塌不漏,从而使山西省重点古建筑的安全问题得到了有效控制。

山西是文物大省,保存下来的文物遗存极为丰富,摸清文物的家底,是一项艰巨的任务。

理清家底存量,合理规划保护,不仅是文物工作者的重要责任,更是共和国对国家文化资源的战略抉择。

1957~1958年,首次文物大普查在全国范围内展开,山西的文物工作者在省文管会的组织领导下,组成了若干小组分赴全省各地进行文物大普查。

在那个火红的年代,文物工作者们响应党的号召,不讲条件,不怕艰辛,自备行李、干粮,日步行十余里或几十里,走村串乡,翻山越岭,荒原阶地,到处都留下了他们的足迹。

通过这次普查,文物工作者搜集了许多资料,采集了大量标本,并发现了许多重要的古建筑、古墓葬和古文化遗址。

这次文物普查收获巨大,初步摸清了文物家底,建立起了山西不可移动文物的基础信息,为山西历史文化的构架提供了坚实的基础。

1957年,为配合国家重点建设项目黄河三门峡水库的上马,地处淹没区的著名道教宫观——永乐宫进行了异地搬迁。

成为上个世纪50年代最为宏大的古建筑保护工程项目。

山西省文管会和古建组的同志积极参加,配合中央派出的工作组群策群力,共同面对,经过前后8年艰苦卓绝的努力,工程于1966年告竣。

永乐宫的搬迁,创造了中国文物保护史上的多项第一。

这是新中国成立以来,我国规模最大、时间最早的古建筑保护工程之一。

永乐宫的迁建在我国建筑史上是一个创举,在世界建筑史和文物保护史上亦属奇迹。

同时,这次迁建,为山西培养和汇聚了一批具有文物工程管理素养,完整贯彻文物维修精神,施工经验丰富,操作能力堪称一流的能工巧匠,特别是使用传统方式,对永乐宫大型壁画的揭取保护,异地上墙复位的技术,是独立自主、自力更生精神在文物工作中的最佳体现,为山西古建筑保护事业的传承发展打下了良好的基础。

南禅寺位于五台县东冶镇李家庄村旁,是中国现存时代最早的木结构建筑。

其主体为唐代结构,殿内17尊唐塑更增添了它的文物价值。

对南禅寺的维修,从国家到地方都给予了高度关注,仅方案论证就经历了两年的时间,动员了国内建筑、考古学界专家杨廷宝、陶逸钟、刘致平、莫宗江、卢绳、陈明达、于倬云、方奎光等多人实地考察,反复论证,修改补充完善修复方案,并报请国家文物局核准。

1974~1975年,山西省文管会按照批复方案,对南禅寺大殿进行了认真精到的修缮保护。

南禅寺修缮最大的特点是以研究型方式推进保护修缮工作。

凡修缮中的一切复原都有所本,每增加一个构件都要有出处,每变化一个尺寸都要有根据。

正是本着实事求是和认真负责的态度,使南禅寺大殿的修缮保护工程成为那个时代最为优质的工程之一,得到了国家文物局的表扬。

芮城永乐宫壁画揭取、加固和安装工程、云冈石窟石质文物保护和南禅寺大殿落架修缮工程,是上世纪五十年代末至七十年代中期古建筑维修史上的三项重大工程。

1978年国务院召开了全国科学大会,三项工程的科研成果受到大会奖励,这是对山西省古建筑保护工作成绩的充分肯定和热情鼓舞。

山西文物建筑保护的发展与成熟(1979年~1999年)1979年,踏着中国改革开放的节拍,沐浴着“科学技术是第一生产力”的春雨,文物保护事业又一次迎来了良好的发展机遇。

这一年,运行了近30年的山西省文物管理委员会升格为山西省文物局,山西的文物保护事业开始了新的征程。

12月,古建队升格为山西省古建筑保护研究所,与山西省博物馆、山西省考古研究所和山西省文物商店成为山西省文物局的直属事业单位,共同担负起保护山西悠久历史文明的光荣使命。

机构的升格,平台的加大,带来了事业的全面发展。

新组建的山西省古建筑保护研究所在继承传统建筑的维修保护技术及工艺的基础上,更加注重文物建筑保护的科学性,更加注重文物修复技术的提高。

20年来,古建筑保护研究所以“保护·传承·发展·创新”为宗旨,整合多年的保护经验,在国家文物局的大力支持和山西省文物局的正确领导下,认真贯彻执行党和政府文物政策法令,有效开展文物建筑保护业务体系建设,在文物建筑抢救、保护和管理工作中做了大量工作。

完成文物建筑的日常保养维修、抢险加固、局部修缮,重点修缮了200余处400余座文物建筑,是50年代至70年代工程量的10倍以上。

回顾山西文物建筑维修保护的发展进程,山西省古建筑保护研究所发挥了不可替代的主导作用。

从1980年到1999年的20年中,保护修缮的重要古建筑有:朔州崇福寺弥陀殿、大同善化寺大雄宝殿、大同下华严寺薄伽教藏殿、平顺大云院中殿和后殿、长子法兴寺(搬迁)、柳林香严寺大雄宝殿、介休祆神楼、五台山殊像寺、五台佛光寺文殊殿、繁峙岩山寺前殿、代县边靖楼、太原晋祠鱼沼飞梁、高平崇明寺中殿等100余项。

山西省古建筑保护研究所在20年的文物建筑保护修缮实践中,不断学习和总结前辈保护修缮工作成果,不断摸索和积累新时期文物保护方法,逐步掌握了丰富的施工经验和传统的工艺技术,在进行文物建筑保护工程中,建立了一套比较完善的工作机制,工程规模上“点”、“线”、“面”循序渐进,修缮原则上坚持原状和长久性保护,设计构思上强调理论和实物依据相互鉴证,修复方法保持“四原”(原结构方式、原形制特征、原工艺、原材料)特征。

在各种不同类型的修缮保护工程中,均能实施针对性和有效性的保护措施,保证较多的优良保护工程,为山西文物保护事业的发展做出了骄人业绩。

这一时期的古建工作以朔州崇福寺弥陀殿修缮工程为代表。

弥陀殿是寺内主体建筑,建于金皇统三年(1143年),是我国现存宋金木构建筑中规模最大的佛殿之一。

弥陀殿的修缮攻克了三大技术难题。

一是弥陀殿柱子梁架和斗拱等大木构件腐朽残损严重,加固保护极为困难,但修缮时仍尽量对原材料进行加固,继续使用,使原构件使用率达到构件总数的93%。

二是壁画图案较大,画面酥软,揭取加固极易损伤,针对这种情况,专家们采取相应的技术措施,使壁画完好无损,取得了理想的效果。

三是针对殿内金刚塑像倾斜严重的情况,在修缮前支撑了9根保护柱,维修时使用绞车、滑轮等机械装置将其扶正固定,补泥着色,达到了预期目的。

朔州崇福寺弥陀殿修缮工程结束以后,几经检查,安然无恙,得到国家文物局专家充分肯定,一致认为是“修旧如旧”的成功范例,1993年荣获建设部“文物建筑勘察设计”二等奖。

进入90年代,随着改革开放的不断深化,中外交流的逐渐增多,山西的文物受到越来越多的国内外人士的关注,山西也成为人们研究、考察和旅游观光的好去处,这更增加了我们对古建筑保护工作的信心和决心。

特别是1992年5月西安第一次全国文物工作会议提出“保护为主,抢救第一”的方针后,开始了新中国成立以来规模最大的文物建筑抢救保护工程,无论投资和工程量都超过了以往水平。

在此期间,对110余处古建筑进行了保护维修,创历史最高纪录。

其中最值得注意的是历时4年的晋祠圣母殿落架大修工程。