第二章知识要点

(完整版)第二章化学物质及其变化必背知识点

第二章化学物质及其变化知识清单一、物质的分类1. 元素的存在形式有两种,分别是什么?游离态(单质)、化合态(化合物)2.从熔沸点角度看,纯净物和混合物有何差别?纯净物有固定的熔沸点,混合物没有3.只含一种元素的物质一定是纯净物吗?不一定;如氧气与臭氧、石墨与金刚石组成的都是混合物4.从与酸或碱反应的情况看,氧化物是如何分类的。

酸性氧化物:与碱反应生成盐和水的氧化物(如CO2、SO2、SO3、P2O5)碱性氧化物:与酸反应生成盐和水的氧化物(如Na2O、CaO)不成盐氧化物:既不与酸反应,也不与碱反应的氧化物(如CO、NO)5.酸性氧化物一定是非金属氧化物吗?不一定,如Mn2O7非金属氧化物一定是酸性氧化物吗?不一定,如CO、NO碱性氧化物一定是金属氧化物吗?是金属氧化物一定是碱性氧化物吗?不一定,如Al2O3、Mn2O76.酸碱盐是如何定义和再分类的?酸的定义:在水溶液中电离出的阳离子都是H+的化合物。

酸可以分为强酸与弱酸;或含氧酸与无氧酸;或一元酸与多元酸;或氧化性酸与非氧化性酸等;碱的定义:在水溶液中电离出的阴离子全是OH-的化合物。

碱可以分为强碱与弱碱;或一元碱与多元碱等。

盐的定义:由金属阳离子(或铵根离子)与酸根离子组成的化合物盐可以分为正盐与酸式盐;或可溶性盐与难容性盐等盐的溶解性:钾钠硝铵全都溶,盐酸不溶银亚汞;硫酸难容钡和铅,碳酸只溶钾钠铵;钙银硫酸盐微溶;亚硫酸盐似碳酸。

7. 常见物质俗名和化学式生石灰:CaO 熟石灰:Ca(OH)2 石灰石:CaCO3碱石灰:CaO+NaOH烧碱(苛性钠):NaOH 纯碱(苏打):Na2CO3小苏打:NaHCO38.分散系如何分类的?分类的标准是什么?分散系分为溶液、胶体和浊液;分类的标准是分散质粒子的直径大小:其中小于1-100nm属于溶液,1-100nm之间的属于胶体,大于100nm的属于浊液。

9.常见的胶体有哪些?云、烟、雾、牛奶、豆浆、河水、血液、有色玻璃等10.胶体有哪些性质?丁达尔效应、聚沉、电泳、渗析使胶体聚沉的方法有哪些?加热、搅拌、加入电解质溶液、加入胶粒带相反电荷的胶体。

第二章生物的遗传和变异(知识要点)

第一节遗传一、生物的性状和遗传物质1、生物体的特征或特征,叫性状。

生物新个体在和上都与自己的代相似的现象叫遗传。

2、染色体主要是由和组成。

其中的是主要的遗传物质,遗传物质上控制生物的片断小单位叫。

3、染色体在体细胞中都是存在的。

如人的体细胞中都是染色体。

生殖细胞中的染色体数量是体细胞中染色体数量的;受精卵细胞中的染色体数量是和细胞中染色体数量是一样的。

生物体细胞中的每对染色体一条来自,一条来自。

因此后代个体具有的遗传物质。

4、“人类基因组计划”的目的是测定人类24条染色体上分子的全部,解读它们包含的。

二、性状的遗传和人的性别决定1、生物体的同一性状的不同类型叫相对性状。

在杂种子一代表现出的性状叫;通常用的英文字母表示;在杂种子一代未显现的性状叫。

通常用的英文字母表示。

2、生物体的某一性状是由一对控制的,成对的基因又有和之分,只要有显性基因时,即表现性状;只有隐性基因成对存在时,才表现出性状。

3、人类体细胞的23对染色体中,有22对是染色体;与性别有关的一对染色体叫,男性表示为,女性表示为。

第二节变异1、生物体内外环境的突然剧烈变化,可能引起生物体的结构发生变化,这叫。

2、同一物种内之间的差异叫。

与遗传一样生物的变异也是存在的。

生物的变异分为的变异和的变异;并未涉及到的改变的是不可遗传的变异;由改变的变异是可遗传的变异。

变异根据对生物体是否有利分为、和。

有利变异能提高生物的和的能力,使生物能够适应变化了的条件,生物才得以和。

3、在育种上,人们通过人工方法对生物进行处理,使生物体内的或发生改变,再经过选择和培养,获得新的生物。

第三节遗传病和优生1、血友病是血液中缺少一种,因此受伤时血液凝结得很慢,容易造成失血过多而危及生命。

血友病是一种遗传病。

唐氏综合症又叫,是一种遗传病。

2、遗传病是指由的改变引起的疾病,可分为遗传病、遗传病和遗传病三大类。

单基因遗传病又可分为遗传病和遗传病。

3、优生是指让每个家庭生出的孩子。

第二章 声现象 知识点总结+例题精讲+学生自测+复习要点+课后习题.

第二章 声现象知识点一:声音的产生与传播1.声音的产生条件:声音是由物体振动产生的,振动停止,发声停止。

生源:正在发声的物体叫做声源,固体、液体和气体都可以作为声源。

2.声音的传播介质:声音的传播需要介质,固体、液体和气体都可以传声,真空不能传声。

形式:声音在介质中以声波的形式向外传播。

声速:(1)影响因素:介质的种类和介质的温度。

(2)15℃时声在空气中传播的速度时340m/s 。

(3)一般地,固v >液v >气v3.回声定义:人们把传播过程中遇到障碍物反射回来的声音叫做回声。

产生原因:声音的反射。

辨别出回升的条件:反射回来的声音到达人耳比原声晚0.1s 以上。

否则,回声和原声混在一起,比原声更强。

回声的利用:回升测距。

测量原理:s=21声v t ,其中t 为发声到收到回声的时间,声v 为声音在介质中的传播速度。

4.人耳怎样听到的声音外界发出的声音传到耳道中后,引起鼓膜振动,再经过听小骨、听觉神经传给大脑,形成听觉。

例1.手掌按住正在发声的鼓面,鼓声消失了,其根本原因是( )A .手掌使鼓面停止了振动B .手掌吸收了声音C .手掌把声音反射回去了D .手掌改变了鼓面的振动频率,超出了人的听觉范围例2.宇航员在月球上不能够用声音进行交流的原因是( )A .月球上噪声很大B .月球上的空气不含氧气C .月球上没有空气,真空不能传声D .月球上温度太低例3.小亮看到礼花绽放2s 后又听到它的爆炸声。

已知空气中的声速约为340m/s ,若不计光的传播时间,则礼花爆炸点的位置到小亮的距离约为( )A .1kmB .680mC .1×910mD .1×910km 例4.将耳朵贴在长长的自来水管一端,让另外一个同学在自来水管另一端敲一下,能听到三次敲打声。

按先后顺序它们分别是哪三种介质传播到人耳的( )A .空气、水、铁管B .水、空气、铁管C .水、铁管、空气D .铁管、水、空气例5.武侠电影里经常描写一位侠客双目失明,却能准确判定攻击者的方位,这是因为( )A .他的眼睛还可以看见近的物体B .他的耳朵有特异功能C .由于双耳效应,能判定声音传来的方位D .是一种条件反射例6.小刘同学看完影片《流浪地球》后,发现影院的墙面有很多小孔,这些小孔的主要作用是( )A .增大响度B .降低音调C .减少回声D 小明对着山崖大喊一声,过了3s 听到回声(声音在空气中例7.传播的速度是340m/s ),则小明距山崖( )A.1020 m B.2040m C.340 m D.510 m.通风换气知识点二:声音的特性(一)音调1.音调(1)定义:声音的高低叫做音调。

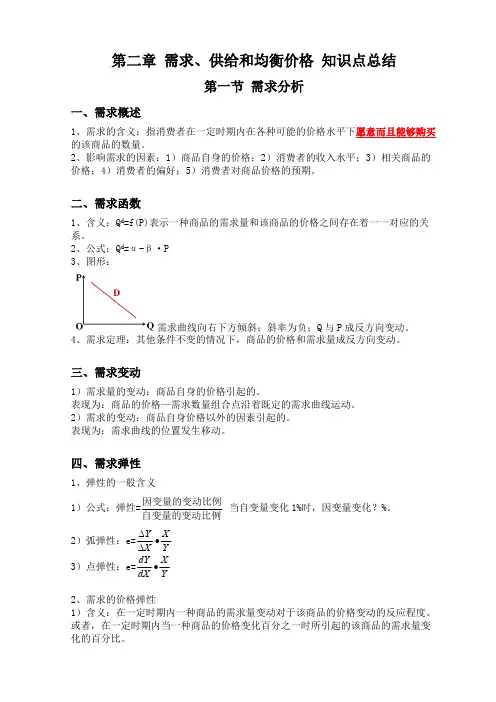

(完整版)第二章需求曲线和供给曲线知识点总结

第二章 需求、供给和均衡价格 知识点总结第一节 需求分析一、需求概述1、需求的含义:指消费者在一定时期内在各种可能的价格水平下愿意而且能够购买的该商品的数量。

2、影响需求的因素:1)商品自身的价格;2)消费者的收入水平;3)相关商品的价格;4)消费者的偏好;5)消费者对商品价格的预期。

二、需求函数1、含义:Q d =f(P)表示一种商品的需求量和该商品的价格之间存在着一一对应的关系。

2、公式:Q d =α-β·P3、图形:需求曲线向右下方倾斜;斜率为负;Q 与P 成反方向变动。

4、需求定理:其他条件不变的情况下,商品的价格和需求量成反方向变动。

三、需求变动1)需求量的变动:商品自身的价格引起的。

表现为:商品的价格—需求数量组合点沿着既定的需求曲线运动。

2)需求的变动:商品自身价格以外的因素引起的。

表现为:需求曲线的位置发生移动。

四、需求弹性1、弹性的一般含义1)公式:弹性=当自变量变化1%时,因变量变化?%。

自变量的变动比例因变量的变动比例2)弧弹性:e=YX X Y ∙∆∆3)点弹性:e=YX dX dY ∙2、需求的价格弹性1)含义:在一定时期内一种商品的需求量变动对于该商品的价格变动的反应程度。

或者,在一定时期内当一种商品的价格变化百分之一时所引起的该商品的需求量变化的百分比。

需求的价格弹性= —价格的变动比例需求量的变动比例2)计算:A 弧弹性:e d = — 表示需求曲线上两点之间的弹性。

Q P P Q ∙∆∆如要计算需求曲线某两点之间的弹性一般用需求价格弹性的中点公式来求得:e d = — 。

222121Q Q P P P Q ++∙∆∆B 点弹性:e d = — 表示需求曲线上某点的弹性。

Q P dP dQ ∙另外,点弹性也可以用几何方法求得:线性需求曲线上的任何一点的弹性,都可以通过由该点出发向价格轴或数量轴引垂线的方法来求得。

3)弹性的五种类型:e d >1;e d <1;e d =1;e d =0;e d =∞。

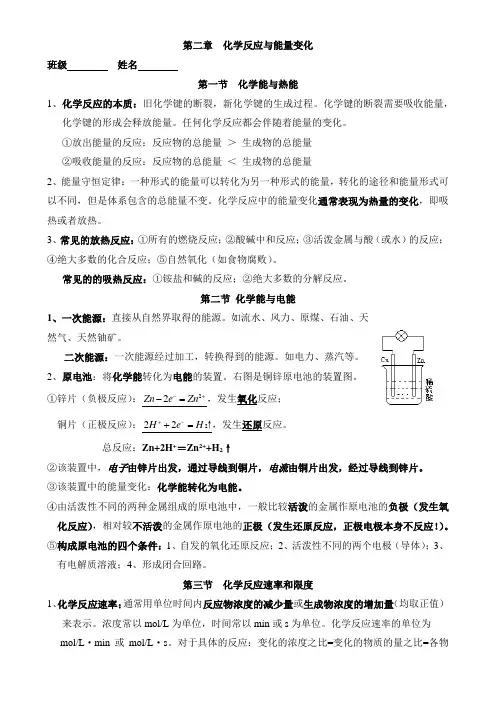

第二章 化学反应与能量变化(知识点总结)

第二章 化学反应与能量变化 班级 姓名 第一节 化学能与热能1、化学反应的本质:旧化学键的断裂,新化学键的生成过程。

化学键的断裂需要吸收能量,化学键的形成会释放能量。

任何化学反应都会伴随着能量的变化。

①放出能量的反应:反应物的总能量 > 生成物的总能量②吸收能量的反应:反应物的总能量 < 生成物的总能量2、能量守恒定律:一种形式的能量可以转化为另一种形式的能量,转化的途径和能量形式可以不同,但是体系包含的总能量不变。

化学反应中的能量变化通常表现为热量的变化,即吸热或者放热。

3、常见的放热反应:①所有的燃烧反应;②酸碱中和反应;③活泼金属与酸(或水)的反应;④绝大多数的化合反应;⑤自然氧化(如食物腐败)。

常见的的吸热反应:①铵盐和碱的反应;②绝大多数的分解反应。

第二节 化学能与电能1、一次能源:直接从自然界取得的能源。

如流水、风力、原煤、石油、天然气、天然铀矿。

二次能源:一次能源经过加工,转换得到的能源。

如电力、蒸汽等。

2、原电池:将化学能转化为电能的装置。

右图是铜锌原电池的装置图。

①锌片(负极反应):22Zn e Zn -+-=,发生氧化反应;铜片(正极反应):222H e H +-+=↑,发生还原反应。

总反应:Zn+2H +=Zn 2++H 2↑②该装置中,电子由锌片出发,通过导线到铜片,电流由铜片出发,经过导线到锌片。

③该装置中的能量变化:化学能转化为电能。

④由活泼性不同的两种金属组成的原电池中,一般比较活泼的金属作原电池的负极(发生氧化反应),相对较不活泼的金属作原电池的正极(发生还原反应,正极电极本身不反应!)。

⑤构成原电池的四个条件:1、自发的氧化还原反应;2、活泼性不同的两个电极(导体);3、有电解质溶液;4、形成闭合回路。

第三节 化学反应速率和限度1、化学反应速率:通常用单位时间内反应物浓度的减少量或生成物浓度的增加量(均取正值)来表示。

浓度常以mol/L 为单位,时间常以min 或s 为单位。

高中必修二 第二章 知识点

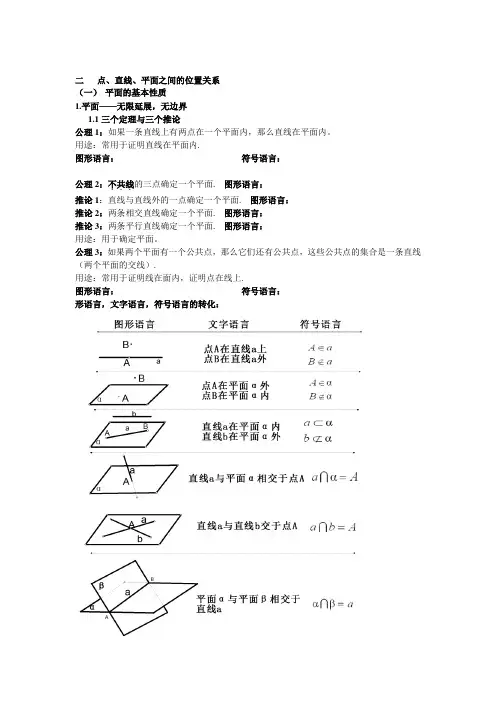

二点、直线、平面之间的位置关系(一)平面的基本性质1.平面——无限延展,无边界1.1三个定理与三个推论公理1:如果一条直线上有两点在一个平面内,那么直线在平面内。

用途:常用于证明直线在平面内.图形语言:符号语言:公理2:不共线...的三点确定一个平面. 图形语言:推论1:直线与直线外的一点确定一个平面. 图形语言:推论2:两条相交直线确定一个平面. 图形语言:推论3:两条平行直线确定一个平面. 图形语言:用途:用于确定平面。

公理3:如果两个平面有一个公共点,那么它们还有公共点,这些公共点的集合是一条直线(两个平面的交线).用途:常用于证明线在面内,证明点在线上.图形语言:符号语言:形语言,文字语言,符号语言的转化:(二)空间图形的位置关系 1.空间直线的位置关系:平行线的传递公理:平行于同一条直线的两条直线互相平行。

符号表述: 等角定理:如果一个角的两边与另一个角的两边分别平行,那么这两个角相等或互补。

异面直线:(1)定义:不同在任何一个平面内的两条直线——异面直线; (2)判定定理:连平面内的一点与平面外一点的直线与这个平面内不过此点的直线是异面直线。

图形语言:符号语言:异面直线所成的角:(1)范围:;(2)作异面直线所成的角:平移法. 如右图,在空间任取一点O ,过O 作,则所成的角为异面直线所成的角。

特别地,找异面直线所成的角时,经常把一条异面直线平移到另一条异面直线的特殊点(如线段中点,端点等)上,形成异面直线所成的角.2.直线与平面的位置关系:图形语言:3.平面与平面的位置关系:(三)平行关系(包括线面平行,面面平行)1.线面平行:①定义:直线与平面无公共点.⎧⎨⎩ 共面:a b=A,a//b 异面:a与b异面//,////a b b c a c ⇒PA a P A a A a ααα∉⎫⎪∈⎪⇒⎬⊂⎪⎪∉⎭与异面(]0,90θ∈︒︒'//,'//a a b b ','a b θ,a b //l l A l l αααα⊂⎧⎪=⎧⎨⊄⎨⎪⎩⎩αβαβαβ⎧⎪⎧⎨⎨⎪⊥⎩⎩平行://斜交:=a 相交垂直:②判定定理:(线线平行线面平行)【如图】③性质定理:(线面平行线线平行)【如图】④判定或证明线面平行的依据:(i )定义法(反证):(用于判断);(ii )判定定理:“线线平行面面平行”(用于证明);(iii )“面面平行线面平行”(用于证明);(4)(用于判断);2.线面斜交:①直线与平面所成的角(简称线面角):若直线与平面斜交,则平面的斜线与该斜线在平面内射影的夹角。

选修3-1第二章《 电路》知识要点

《第二章 电路》知识要点一、电阻及电阻定律㈠、电阻——反映物体对电流阻碍作用的大小 1、定义式:IUR =——根据此式可测量材料电阻的大小(称为伏安法) 2、单位换算:1M Ω=1000K Ω=1000000Ω ㈡、电阻定律 1、表达式:R =23★:知识点拨1⑵、材料的体积不变,即有:S L S L = ★:知识点拨2㈢、电阻率(ρ)——反映材料导电性能的好坏1、ρ的大小由材料本身决定,电阻率越小,材料导电性能就越好。

2、单位:欧.米(Ω.m )34⑴、定义:物质在低温下电阻突然消失的现象叫做超导现象 ⑵、应用:超导情况下输送电能,电能没有损耗。

5、按物体的导电性能划分物体种类 ⑴、导体:容易导电的物体 ⑵、绝缘体:不容易导电的物体⑶、半导体:导电性能介于导体和绝缘体之间的物体特点:其导电性能容易随外界条件的改变而改变(如:温度、光照、掺入杂质) ㈣、电流强度的定义1、 定义:单位时间内通过导体横截面的电量,叫做导体的电流强度。

2、 定义式:tq I =3、 决定式(微观角度):I=neSV (其中n 为导体中单位体积含有的电子数,e 为元电荷的电量,S 为导体的横截面积,V 为电子在导体中的移动速度大小)二、导体的伏安特性曲线1、定义:指导体中的电流I与导体两端的电压U之间的变化关系曲线。

简称I—U关系曲线。

2、用途:研究导体中电流与电压的关系3、电阻的伏安特性曲线在I—U图线中,直线斜率的意义:表示电阻的倒数(斜率越大,电阻越小)在U—I图线中,直线斜率表示电阻的大小(斜率越大,电阻越大)4、从I—U关系图线划分电子元件的种类⑴、线性元件:元件的I—U关系图线为线性关系。

⑵、非线性元件:元件的I—U关系图线为非线性关系。

三、串、并联电路的规律(纯电阻电路)1、电流流向法2、等电势法五、闭合电路的欧姆定律 1、 表达式:rR EI +=常用变形式:E=内外U U + E=I (R+r ) E=Ir U +外→U=E -Ir 讨论:⑴当I=0时,外电路断路,R=∞,U=E ,内U =0⑵当R=0时,外电路短路,I m =E/r ,U=0,内U =E2、伏安特性U ——I 图象对纯电阻的含源闭合电路,从U ——I 图象可以求: ⑴电源的电动势E 、内阻r 和短路电流I m ⑵某一电流对应的外电阻R ⑶某一电流对应的外电路功率P运用闭合电路的欧姆定律分析电路中电流的变化、路端电压的变化的总体思路:负载变化→R−−−→−+=r R EI I −−−→−-=IrE U U →⎪⎩⎪⎨⎧+==21II I R U I n n n 节点电流关系通过某支路的电流六、多用电表的的使用1、作用:可以用它来测量电流、电压和电阻2、种类:指针式和数字式3、结构:表头、测量电路、转换开关和红、黑表笔4、表笔⎪⎩⎪⎨⎧-----+负极的连接红黑表笔与表内电池正正黑负红测电阻时高低指电位低黑高红电压时测电流黑红对插孔"""":"""":"""":、5、工作原理㈠电流表:利用并联电阻的分流作用扩大原电流表的测量范围 ㈡电压表:利用串联电阻的分压作用扩大原电流表测量电压的范围 ㈢欧姆表:利用闭合电路的欧姆定律:xR R EI +=,其中R 为表头内阻、调零电阻、保护电阻的电阻总和,x R 为待测电阻。

初二第二学期科学第二章知识要点

第二章《空气与生命》基础知识第1节:空气1、空气的成分(占)、(占)、除此之外还有:、、。

2、空气的利用:3、首先确定空气中氧气含量的科学家拉瓦锡,它选用的药品是红磷。

4、证明二氧化碳的方法:充入澄清石灰水中现象变浑浊证明水存在的方法:通过无水硫酸铜现象由白变蓝5、说出空气成分的三种用途:、、第2节:氧气和氧化1、氧气是一种无色无味,不易溶于水,常温下1升水中大约能溶解氧气,密度比空气略大。

在1标准大气压下、-183℃时液化成蓝色的液体,在-218℃时凝固成雪花状的蓝色的固体。

2、氧气的化学性质从中可以看出,氧气是一种化学性质的气体。

3、在做氧气与铁丝反应的实验时,试剂瓶底应放,目的是为了。

4、物质与发生的反应叫氧化反应,按反应的剧烈程度氧化反应分为:、。

5、燃烧的条件是、,所以灭火的措施为、。

6、缓慢氧化会产生热量,若热量积聚,温度达到着火点时,会产生自燃现象。

7、工业制氧的方法:分离液态空气,本质上属于物理变化。

第3节:化学反应与质量守恒定律1、化合反应的特征:;分解反应的特征:。

2、实验室制取氧气的方法:(1)过氧化氢催化分解法药品:、化学原理装置的适用范围:收集方法:(原因)(原因)。

二氧化锰在本实验中起作用。

它能但本身的、不变。

像这样的物质称为。

(2)高锰酸钾加热分解法药品:化学原理装置的适用范围:实验步骤:查、装、定、点、收、离、熄。

(七字诀)(3)氯酸钾催化受热分解法药品:、化学原理选用的装置与相似。

三种方法中,过氧化氢制取氧气的优点是:、。

3、质量守恒定律的内容:参加化学反应的各物质的质量总和,等于反应后生成的各物质的质量总和;4、化学方程式(1)定义:用化学式来表示化学反应的式子(2)书写的原则:以客观事实为依据、遵守质量守恒。

(3)书写的步骤:写、配、注、标。

(四字诀)(4)配平的方法:最小公倍数法适用于每种元素只在反应物和生成物中各出现一次的化学反应配平。

奇数配偶法适用于某种元素在反应中出现的次数较多且正好一奇一偶的化学反应配平。

(整理版)第二章数列知识要点

第二章 数列知识要点1、数列:按照一定顺序排列着的一列数.2、数列的项:数列中的每一个数.3、有穷数列:项数有限的数列.4、无穷数列:项数无限的数列.5、递增数列:从第2项起,每一项都不小于它的前一项的数列.6、递减数列:从第2项起,每一项都不大于它的前一项的数列.7、常数列:各项相等的数列.8、摆动数列:从第2项起,有些项大于它的前一项,有些项小于它的前一项的数列. 9、数列的通项公式:表示数列{}n a 的第n 项与序号n 之间的关系的公式.10、数列的递推公式:表示任一项n a 与它的前一项1n a -〔或前几项〕间的关系的公式.11、如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的差等于同一个常数,那么这个数列称为等差数列,这个常数称为等差数列的公差.即:1(1)n n a a dn --=>12、由三个数a ,A ,b 组成的等差数列可以看成最简单的等差数列,那么A 称为a 与b 的等差中项.假设2a cb +=,那么称b 为a 与c 的等差中项. 13、假设等差数列{}n a 的首项是1a ,公差是d ,那么()11naa n d =+-.14、通项公式的变形:①()n m a a n m d =+-;②()11n a a n d =--;③11n a a d n -=-;④11n a a n d-=+;⑤n m a a d n m -=-.15、假设{}n a 是等差数列,且m n p q +=+〔m 、n 、p 、*q ∈N 〕,那么m n p q a a a a +=+;特别地2n p q =+,那么2n p q a a a =+.16、等差数列的前n 项和的公式:①()12n n n a a S +=;②()112n n n S na d -=+. 17、等差数列的前n 项和的性质:①假设项数为()*2n n ∈N ,那么()21n n n S n a a +=+,且S S nd -=偶奇.②假设项数为()*21n n -∈N ,那么()2121n n S n a -=-,且n S S a -=奇偶,1S n S n =-奇偶;③n S ,2n n S S -,32n n S S -成等差数列.18、如果一个数列从第2项起,每一项与它的前一项的比等于同一个常数,那么这个数列称为等比数列,这个常数称为等比数列的公比.即:1(0,1)nn a q q n a -=≠> 19、在a 与b 中间插入一个数G ,使a ,G ,b 成等比数列,那么G 称为a 与b 的等比中项.假设2G ab =,那么称G 为a 与b 的等比中项.[20、假设等比数列{}n a 的首项是1a ,公比是q ,那么11n n a a q -=. 21、通项公式的变形:①n mnm a a q-=;②()11n n a a q--=;③11n na qa -=;④n m n m a q a -=. 22、假设{}n a 是等比数列,且m n p q +=+〔m 、n 、p 、*q ∈N 〕,那么m n p q a a a a ⋅=⋅;特别地2n p q =+,那么2np q a a a =⋅.23、等比数列{}n a 的前n 项和的公式:()()()11111111n n n na q S a q a a q q q q =⎧⎪=-⎨-=≠⎪--⎩.24、等比数列的前n 项和的性质:①假设项数为()*2n n ∈N,那么S q S=偶奇.②n n mn m S S q S +=+⋅.③n S ,2n n S S -,32n n S S -成等比数列.25、求数列的通项公式的方法:①公式法;②n S ,求n a ;③构造法;④累加、乘法。

高二生物选二第二章知识点

高二生物选二第二章知识点第一节:细胞与细胞结构细胞是生命的基本单位,是组成生物体的基本结构。

细胞主要由细胞质、细胞膜和细胞核组成。

细胞质是细胞的主要物质基础,包括细胞器和胞浆。

细胞膜是细胞的外界边界,起着物质交换的作用。

细胞核是细胞的控制中心,负责遗传物质的存储和调控。

第二节:细胞的代谢与能量转化细胞通过代谢过程获得能量,并将能量转化为细胞所需的物质和功能。

细胞的代谢包括无机物代谢和有机物代谢。

无机物代谢主要包括光合作用和呼吸作用,有机物代谢主要包括合成代谢和分解代谢。

第三节:DNA及基因的功能DNA是生物体内的遗传物质,携带着生物体的遗传信息。

基因是DNA上编码特定功能的基本单位。

基因决定了生物体的性状和功能。

基因通过转录和翻译等过程发挥功能。

第四节:细胞的遗传与表达细胞的遗传与表达过程中,包括DNA复制、基因转录和mRNA翻译等步骤。

DNA复制是细胞分裂过程中DNA的复制,确保子细胞遗传信息的完整性。

基因转录是DNA被转录成mRNA 的过程,mRNA翻译是在核糖体上将mRNA翻译成蛋白质的过程。

第五节:遗传与进化遗传是生物体遗传物质的传递和变异的过程。

遗传是生物种群进化的基础。

进化是生物种群适应环境变化而产生的逐渐变化的过程。

自然选择和突变是进化的主要驱动力。

第六节:生物技术与社会发展生物技术是利用生物体的遗传或代谢活动进行工业生产或其他应用的技术。

生物技术对社会经济发展和生态环境保护有着重要的作用。

生物技术的应用包括基因工程、生物医药等领域。

第七节:免疫与疾病控制免疫是机体对抗疾病的防御反应。

机体通过免疫系统产生特异性免疫应答,对抗病原体和其他外来物质。

疾病控制包括预防和治疗。

预防疾病主要通过免疫接种和健康教育等手段,治疗疾病主要通过药物疗法和手术疗法等手段。

以上是高二生物选二第二章的知识点概述。

通过学习这些知识点,我们可以更好地了解细胞和遗传的基本原理,理解生物体的结构和功能,以及掌握生物技术和疾病控制等方面的知识。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第二章中学生的心理发展与教育在教育心理学的考试中,本章作为重点章节进行考查,以往的试题中涉及本章内容的题型较全,选择题、填空题、简答题和论述题都有。

重点是:1、心理发展的概念及四个基本特征、自我同一性、学习准备、最近发展区、关键期等基本概念。

2、皮亚杰的认知发展理论,心理发展与教学的关系,自我意识及其发展。

3、青少年心理发展的特点,认知方式的差异,智商含义,认知差异的教育含义。

4、埃里克森的人格发展阶段理论及其教育含义。

第一节中学生的心理发展概述一、心理发展(一)心理发展的含义所谓心理发展是指个体从受精卵开始直至死亡的整个生命进程中所发生的一系列有规律的心理变化。

1、从时间跨度上讲。

2、从内容上讲,表现为认知发展和社会性与人格发展两方面。

3、从性质上讲,可以是积极的,也可以是消极的。

4、从影响因素上讲,是天性与教养共同作用的结果。

5、心理发展是有规律可循的。

(二)学生心理的发展的基本特征1.连续性与阶段性。

个体出生后,心理发展就持续不断、贯穿其一生;但在持续一生的心理发展中,具体的心理功能会表现出处于具有质的差异的不同阶段特征。

2.方向性与顺序性。

尽管心理发展的速度可以有个别差异,会加速或延缓,但发展是不可逆的也不可逾越。

3.不平衡性。

主要体现在两个方面:一方面,个体不同系统在发展的速度上、发展的起讫时间与到达成熟时期上的不同进程;另一方面,同一机能特性在发展的不同时期有不同的发展速率。

4.个体差异性。

体现在发展的速度,最终达到的水平,以及发展的优势领域千差万别。

(三)个体心理发展的阶段划分个体心理发展阶段:个体的心理发展划分为8个阶段。

即:乳儿期(0~1岁);婴儿期(1~3岁)相当于先学前期;幼儿期(3~6、7岁)相当于学龄前期;童年期(6、7岁~11、12岁)相当于学龄初期;少年期(11、12岁~14、15岁)相当于学龄中期;青年期(14、15岁~25岁)相当于学龄晚期;成年期(25~65岁);老年期(65岁以后)。

二、青少年心理发展的阶段特征(一)少年期1.定义:少年期是指11、12岁到14、15岁的阶段,是个体从童年期向青年期过渡的时期,大致相当于初中阶段。

2.心理发展特点:少年期具有半成熟、半幼稚的特点。

整个少年期充满着独立性和依赖性、自觉性和幼稚性错综的矛盾。

在这一时期,抽象逻辑思维已占主导地位。

(二)青年初期1.定义:这是指14、15岁至17、18岁时期,相当于高中时期。

2.心理发展特点:这是个体在生理上、心理上和社会性上向成人接近的时期。

智力接近成熟、抽象逻辑思维已从“经验型”向“理论型”转化,开始出现辩证思维,与人生观相联系的情感占主要地位,道德感、理智感和美感有了深刻的发展,形成理智的自我意识,但理想与现实自我仍面临分裂危机。

意志上有时也会出现与生活相脱节的幻想。

三、中学生心理发展的教育含义 (一)学习准备学习准备是指学生原有的知识水平或心理发展水平对新的学习的适合性,即学生在学习新知识时,那些促进或妨碍学习的个人生理、心理发展的水平和特点。

(二)关键期洛伦兹的小鹅认母行为,提出了印刻现象:无需强化的,在一定时期容易形成的反应。

1.定义:关键期是一个时期,在此期间,个体对某种刺激特别敏感,过了这一时期,同样的刺激对之影响很小或没有影响。

最容易学会和掌握某种知识技能、行动动作的特定年龄时期。

2.对教学的要求:抓住关键期的有利时机,及时进行适当的教育,就能收到事半功倍的效果。

已有研究提出,2~3岁是计数能力和口头语言发展的关键期,4岁是形状知觉形成的关键期,4~5岁是口头语言和学习书面语言的关键期,2岁半~3岁半是教育孩子遵守行为规范的关键期,3岁左右是培养其独立生活能力的关键期。

第二节中学生的认知发展与教育一、认知发展的阶段理论(一)皮亚杰的认知发展阶段理论1、感知运动阶段(0~2岁)这一阶段儿童认知发展的主要特征:感觉和动作的分化。

最突出的成就就是出现了客体永恒性(9—12个月)。

指儿童脱离了对物体的感知而仍然相信该物体持续存在的意识。

2、前运算阶段(2~7岁) 他们的思维有如下主要特征:出现了象征思维和直觉思维。

泛灵论:认为外界的一切事物都是有生命的;所有的人都有相同的感受,一切以自我为中心;思维不具有可逆性(只知A>B,而不知B<A)等;集中化即儿童只注意集中事物的单一维度,忽视其他维度。

3、具体运算阶段(7-~11岁)这个阶段的标志是儿童已经获得了长度、体积、重量和面积的守恒。

所谓守恒,是指儿童认识到客体在外形上发生了变化,但其特有的属性不变。

还具有分类和序列能力。

4、形式运算阶段(11~15岁) :个体的认知已经超越现实而无须以具体的事物为中介。

①分析综合、归纳概括个别事物的共同特征②提出假设和检验假设③命题与命题之间的关系④假设—演绎推理(二)维果斯基的认知发展观(社会建构主义和情境学习理论的先驱)1、强调社会文化在认知发展中的作用。

2、人的思维与智力是在活动中发展起来的,是借助于语言等符号系统不断内化的3、学习应促进儿童的发展,他提出了最近发展区的概念。

二、中学生认知发展的特点(一)中学生观察发展的特点进入青少年时期,中学生的感知表现为一种特殊形式,即观察——有目的、有计划的、持久的、有思维活动参与的知觉。

研究发现,中学生观察的发展具有如下特点:1、观察事物的自觉性逐步增强。

2、观察的持久性也不断增强。

3、观察事物的精确度不断提高。

4、观察事物的概括性明显发展。

初中二年级是学生观察概括性发展的转折点。

5、观察事物的方法不断完善。

(二)中学生记忆发展的特点中学生记忆发展的最大特点,就是青少年时期的记忆力是人生中记忆力的“最佳时期”,达到了记忆的“高峰”。

具体地说,有如下特点:1.有意识记随目的性增加而迅速发展。

2.意义识记能力不断提高。

3.抽象记忆有较快发展。

初中学生在抽象记忆发展的同时,具体形象记忆也在发展,但发展的速度已慢于前者;到了高中时期,抽象记忆发展迅速,而具体形象记忆则开始出现下降的趋势。

(三)中学生思维发展的特点中学生思维的主要形式是抽象逻辑思维,而抽象逻辑思维发展的突出特点是由“经验型”上升为“理论型”。

心理学研究表明,初一学生的抽象逻辑思维虽然占优势地位,但在很大程度上,还属于“经验型”的,还需感性经验的直接支持;初二是中学阶段思维发展的关键时期,从此开始,中学生的抽象逻辑思维由经验型水平向理论型水平转化;到高中一、二年级,这种转化初步完成,这就意味着他们的抽象逻辑思维日趋成熟。

三、中学生认知发展与教育教学的关系(一)中学生认知发展带来的影响及其教育措施1、喜欢争论2、理想主义(二)认知发展与教学的关系1、认知发展制约教学的内容和方法各门具体学科的教学都应研究如何对不同发展阶段的学生提出既不超出当时的认知结构的同化能力,又能促使他们向更高阶段发展的富有启迪作用的适当内容。

2、教学促进学生的认知发展大量的研究表明,通过适当的教育训练来加快各个认知发展阶段转化的速度是可能的。

只要教学内容和方法得当。

系统的学校教学肯定可以起到加速认知发展的作用。

(三)关于最近发展区1.最近发展区定义:前苏联的维果斯基认为,儿童有两种发展水平:一是儿童的现有水平,即由一定的已经完成的发展系统所形成的儿童心理机能的发展水平,如儿童已经完全掌握了某些概念和规则。

二是即将达到的发展水平。

这两种水平之间的差异,就是最近发展区。

也就是说,最近发展区是指儿童在有指导的情况下,借助成人帮助所能达到的解决问题的水平与独自解决问题所达到的水平之问的差异,实际上是两个邻近发展阶段间的过渡状态。

2.最近发展区提出的意义:它的提出说明了儿童发展的可能性。

其意义在于教育者不应只看到儿童今天已达到的发展水平,还应该看到仍处于形成的状态,正在发展的过程。

3.对教学的启发:维果斯基认为,教育不仅仅是改善已出现的结构,而应该指向“最近发展区”。

他强调教学不能只适应发展的现有水平,走在发展的后面,而应适应最近发展区,从而走在发展的前面,并最终跨越最近发展区而达到新的发展水平。

第三节中学生的人格的发展一、人格的发展(一)人格的定义人格又称个性,是指一个人的整体精神面貌,是具有一定倾向性和稳定性的心理特征的总和。

(二)人格的发展阶段弗洛伊德和埃里克森是人格发展理论的两位代表人物。

这里我们主要介绍埃里克森人格发展理论。

他在《儿童与社会》一书中,认为人格的发展必须经历八个顺序不变的阶段,其中前五个阶段属于儿童成长和接受教育的时期。

1.基本的信任感对基本的不信任感(婴儿期) (0~1岁) 该阶段的发展任务是发展对周围世界,尤其是对社会环境的基本态度,培养信任感。

埃里克森认为信任感是一个人形成健康人格的基础。

发展顺利者的心理特征是对人信任,有安全感;发展障碍者的心理特征是面对新环境时会焦虑不安。

2.自主感对羞耻感与怀疑(幼儿期) (1~3岁)该阶段的发展任务是培养自主性。

埃里克森认为这个阶段的儿童具有双重渴望:既想获得父母的支持,同时也渴望父母能放手让自己做主。

这一阶段发展顺利者能按社会要求表现目的性行为;发展障碍者的心理特征是缺乏信心,行动畏首畏尾。

3.主动感对内疚感(儿童早期) (3~6岁)该阶段的发展任务是培养主动性。

这一时期,父母、其他家庭成员或者监护者如果允许儿童跑动、蹦跳等,那么儿童的主动性将增强。

对儿童的主动探索进行严厉惩罚的父母会让儿童对自己天性中的强烈需求感到内疚。

即发展顺利者的心理特征是主动好奇,行动有方向,开始有责任感;发展障碍者的心理特征是畏惧退缩,缺少自我价值感。

4.勤奋感对自卑感(儿童晚期) (6~12岁)该阶段发展任务是培养勤奋感。

如果前三阶段对儿童影响最大的是家庭因素,那么这一阶段对儿童影响最大的就是学校因素了。

儿童在这一阶段,最重要的是“体验从稳定的注意和孜孜不倦来完成工作的乐趣”。

发展顺利者会具有求学、做事、待人的基本能力;而发展障碍者会缺乏生活基本能力,充满失败感。

5.自我同一性对角色混乱(青少年期) (12~18岁)该阶段的发展任务是培养自我同一性。

自我同一性指个体组织自己的动机、能力、信仰及其活动经验而形成的有关自我的一致性形象。

在青少期,“我是谁”成为一个重要问题。

他们能够把自己的各种形象综合成一个有意义的整体,对自己的过去、现在、将来产生一种“内在相同和连续”之感。

同时,他们也开始认识自己和别人的异同,认识现在和未来在社会中的关联。

这一阶段发展顺利者的心理特征是有了明确的自我观念和自我追求的方向;发展障碍者的心理特征是生活无目的、无方向,时而感到彷徨迷失。

6.亲密感对孤独感(青年期) (18~24岁)这一时期是人们进行求爱和过早期家庭生活的时期,在这一时期,个体往往十分关注镜像自我、注重印象管理、关注自身的前途和发展。