留侯论(含答案)

《留侯论 【宋】苏轼》阅读答案附翻译原文及翻译

《留侯论【宋】苏轼》阅读答案附翻译原文及翻译留侯论【宋】苏轼古之所谓豪杰之士者,必有过人之节,人情有所不能忍者。

匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上老人也,其事甚怪。

然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之,观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义,世人不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无事夷灭者,不可胜数;虽有贲、育,无所获施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣。

千金之子,不死于盗贼:何哉?其身可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:孺子可教也。

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎。

庄王曰:其主能下人,必能信用其民矣。

遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

(1)且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者以为子房才有余而忧其度量之不足故深折其少年刚锐之气使之忍小忿而就大谋何则非有平生之素卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其敝,此子房教之也。

当淮阴破齐,而欲自王,高祖发怒,见于词色。

(2)由此观之,犹有刚强不能忍之气,非子房其谁全之?太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。

呜呼!此其所以为子房欤!(选自《古文观止》卷之十)16.对下列句子中加点词的解释,不正确的一项是()A.观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义见:表现B.是以百战百胜,而轻用其锋轻:轻率C.养其全锋而待其敝敝:通弊,弊端D.而其状貌乃如妇人女子,不称其志气称:相称17.下列各组句子中,加点词的意义和用法相同的一组是()A.其锋不可犯,而其势未可乘夜则以兵围寓舍,而予不得归矣B.夫子房受书于圯上老人也将请罪于君,君不许C.卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役严大国之威以修敬也D.而其状貌乃如妇人女子乃使其从者衣褐18.下列对原文有关内容的赏析,不正确的一项是()A.这篇散文言简意赅,分析透彻,作者广征史实,不仅引用勾践卧薪尝胆等善于隐忍的正面典型,而且引用项羽等不善于隐忍的反面典型,从正反两方面加以论证。

苏轼《留侯论》阅读答案高考语文模拟试卷试题解析理解

留侯论苏轼古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪。

然亦安知其非秦之世有隐君子者,出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。

而世不察,以为鬼物,亦已过矣!且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬②待天下之士。

其平居无罪夷灭者,不可胜数。

虽有贲、育,无所复施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其末可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣!千金之子,不死于盗贼,何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死。

此固圯上之老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:“孺子可教也。

”楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。

庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有馀,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇帝之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其弊,此子房教之也。

当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之?注:①留侯:即张良,字子房,他辅佐刘邦平定天下,被封为留侯。

②刀锯鼎镬:四者皆古代刑具,这里借指酷刑。

【参考译文】古时候被人称作豪杰的志士,一定具有胜人的节操,(有)一般人的常情所无法忍受的度量。

有勇无谋的人被侮辱,一定会拔起剑,挺身上前搏斗,这不足够被称为勇士。

古诗文阅读苏轼留侯论阅读练习及答案

[古诗文阅读]苏轼《留侯论》阅读练习及答案[古诗文阅读]苏轼《留侯论》阅读练习及答案文言文阅读(15分)阅读下面的文言文,完成2—5题。

留侯①论苏轼古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪;然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。

而世不察,以为鬼物,亦已过矣!且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬②待天下之士。

其平居无罪夷灭者,不可胜数。

虽有贲、育,无所复施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其末可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣!千金之子,不死于盗贼,何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死。

此固圯上之老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:“孺子可教也。

”楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。

庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有馀,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇帝之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其弊,此子房教之也。

当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之?太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。

呜呼!此其所以为子房欤!注:①留侯:即张良,字子房,他辅佐刘邦平定天下,被封为留侯。

高中语文苏教版选修唐宋八大家散文选读教学案:专题一 第4课 留 侯 论 含答案

走近作者苏轼(1037-1101),字子瞻,号东坡居士,眉山(今四川眉山)人。

早年中进士,以文章知名。

宋仁宗末年,他曾向朝廷上制策,提出改革弊政的主张。

后来政治思想日趋保守,神宗时,反对王安石变法,并以此贬为杭州等地方官。

后又被控作诗讽刺新法,被捕下狱,贬为黄州(今湖北黄冈)团练副使。

哲宗即位,召还为翰林学士(替皇帝草拟诏令的官吏),又受到旧党的打击,出知杭、颍等州。

新党再度当权,先后被贬惠州(今广东惠阳)和琼州(今海南岛)。

赦还第二年,卒于常州(今江苏××市)。

他在诗、词、散文的创作上都有很高的造诣,作品大都挥洒自如,明快豪放。

他以诗为词,扩展了词的领域和表现手法,一扫以前文人词柔靡纤弱气息,对词的发展作出了贡献。

长期受佛老思想影响较深,限制了他在文学上的成就。

有《东坡全集》。

相关背景嘉祐六年(1061),苏轼26岁,在京城经欧阳修推荐参加制科都试,最后仁宗在崇政殿御试,轼入第三等(宋开国以来,入三等者只有吴育和苏轼两人)。

试前,苏轼献《进策》《进论》各二十五篇,系统地提出了自己的政治主张,本文是《进论》的第十九篇,后来将这五十篇文章编为《应诏集》十卷,本文在第九卷。

留侯,指张良,字子房。

五世相韩,韩为秦灭寻欲复仇,破家散金,求得力士沧海,椎击秦始皇于博浪沙中,误中副车,始皇大索天下十日,弗获,良匿迹下邳。

后佐高祖定天下,辞官归隐,从赤松子游。

《史记》有《留侯世家》。

张良为高祖刘邦的重要谋士。

高祖平定天下,大封功臣,而张良无战功,刘邦说:“运筹帷幄中,决胜千里外,子房功也,自择齐三千户。

”张良辞不受,后封为“留侯”。

留,城名,在今××市。

本文是一篇进献给皇帝的史论,目的在于应试求官,向考官和皇帝显示才华,所以写作时很用力,是苏轼青年时代重要的作品之一。

古之 所谓豪杰之士者,必 有过人之节。

古时候被人称作豪杰的志士,一定具有超人的节操。

⎣⎡⎦⎤节:操守。

《留侯论》阅读答案

Those who live yesterday lose the past, those who live tomorrow lose the future, and those who live today havethe past and the future.通用参考模板(页眉可删)《留侯论》阅读答案《留侯论》阅读答案1古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪;然亦安知其非秦之世有隐君子者,出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。

而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡、秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士。

其平居无罪夷灭者,不可胜数。

虽有贲、育,无所获施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间;当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣。

千金之子,不死于盗贼,何者?其身可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:“孺子可教也。

”楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎;庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿以就大谋。

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋;高祖忍之,养其全锋而待其敝,此子房教之也。

高二语文选修《唐宋八大家散文鉴赏》语文版同步练习:4.12 留侯论(含答案)

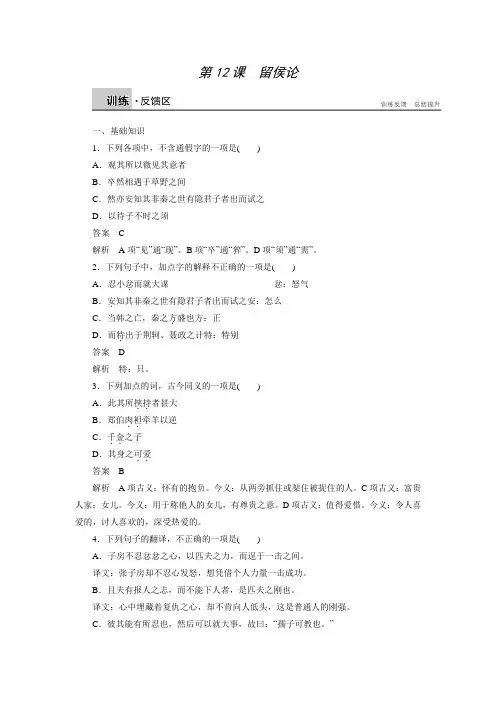

第12课留侯论一、基础知识1.下列各项中,不含通假字的一项是()A.观其所以微见其意者B.卒然相遇于草野之间C.然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之D.以待子不时之须答案 C解析A项“见”通“现”。

B项“卒”通“猝”。

D项“须”通“需”。

2.下列句子中,加点字的解释不正确的一项是()A.忍小忿.而就大谋忿:怒气B.安.知其非秦之世有隐君子者出而试之安:怎么C.当韩之亡,秦之方.盛也方:正D.而特.出于荆轲、聂政之计特:特别答案 D解析特:只。

3.下列加点的词,古今同义的一项是()A.此其所挟持..者甚大B.郑伯肉袒..牵羊以逆C.千金..之子D.其身之可爱..答案 B解析A项古义:怀有的抱负。

今义:从两旁抓住或架住被捉住的人。

C项古义:富贵人家;女儿。

今义:用于称他人的女儿,有尊贵之意。

D项古义:值得爱惜。

今义:令人喜爱的,讨人喜欢的,深受热爱的。

4.下列句子的翻译,不正确的一项是()A.子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。

译文:张子房却不忍心发怒,想凭借个人力量一击成功。

B.且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

译文:心中埋藏着复仇之心,却不肯向人低头,这是普通人的刚强。

C.彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:“孺子可教也。

”译文:他如果能经受得住,然后才可以成就大业。

所以说:“这个年轻人是可以调教的。

”D.由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之?译文:由此看来,高祖也有刚强不能忍耐的脾气,不是张良谁能保全他呢?答案 A解析应为:张子房却不能忍耐一时的激愤,想凭借个人力量快心于一次袭击中。

二、文本阅读阅读课文选段,完成5~9题。

古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪;然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义,而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

文言文阅读训练:苏轼《留侯论》(附答案解析与译文)

文言文阅读训练:苏轼《留侯论》(附答案解析与译文)阅读下面的文言文,完成10~14题。

材料一:古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然..临之而不惊,无故加之而不怒。

此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪;然亦安知其非秦之世有隐君子者,出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义;而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡,秦之方.盛也,以刀锯鼎镬待天下之士。

其平居无罪夷灭者,不可胜数。

虽有贲、育,无所复施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力而逞于一击之间;当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣。

千金之子,不死于盗贼,何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:“孺子可教也。

”(节选自苏轼《留侯论》) 材料二:良尝学礼淮阳。

东见仓海君。

得力士,为铁椎重百二十斤。

秦皇帝东游,良与客狙击秦皇帝博浪沙中,误中副车。

秦皇帝大怒大索天下求贼甚急为张良故也。

良乃更名姓,亡匿下邳。

良尝闲从容步游下邳圯上,有一老父,衣褐,至良所,直堕其履圯下,顾谓良约:“孺子,下取履!”良愕然,欲殴之。

为其老,强忍,下取履。

父曰:“履我!”良业为取履,因长跪履之。

父以足受,笑而去。

良殊大惊,随目之。

父去里所.,复还,曰:“孺子可教矣。

后五日平明,与我会此。

”良因怪之,跪曰:“诺。

”出一编书,乃《太公兵法》也。

良因异.之,常习诵读之。

(节选自《史记·留侯世家》)10.材料二中画波浪线的部分有三处需要断句,请用铅笔将答题卡上相应位置的答案标号涂黑。

(3分)秦皇帝大怒A大索B天下C求D贼E甚急F为张良G故也。

11.下列对材料中加点的词语及相关内容的解说,不正确的一项是(3分) A.卒然,突然之意。

苏轼《留侯论》阅读练习及答案

留侯论苏轼古之所谓豪杰之士,必有过人之节,人情有所不能忍者。

匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒.然临之而不惊,无故加之而.不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪。

然亦安知其非秦之世有隐君子者,出而试之?观其所以..微见其意者,皆圣贤相与警戒之义,而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之.亡、秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无罪夷灭者不可胜数。

虽有贲、育①,无所获施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿..之心,以匹夫之力,而逞于一击之间②。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣!千金之子,不死于盗贼。

何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之,彼其能有所忍也,然后可以就大事,故曰:“孺子可教也。

”楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎。

庄王曰:“其主能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

何则?非有平生之素.,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇帝之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍是以百战百胜而轻用其锋高祖忍之养其全锋而待其敝此子房教之也当淮阴破齐而欲自王高祖发怒见于词色。

由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其.谁全之?太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称.其志气。

呜呼!此其所以为子房欤!(选自《古文观止》)(注)①贲、育:古代两位著名的勇士。

②张良为韩国贵族,秦灭韩后,良倾家产收买刺客,始皇巡游武阳,良与能使120斤铁椎的力士在路上狙击。

高考文言文阅读模拟训练:苏轼《留侯论》(附答案解析与译文)

高考文言文阅读模拟训练:苏轼《留侯论》(附答案解析与译文)阅读下面的文言文,完成下面小题。

留侯论苏轼古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房..受书于圯上之老人①也,其事甚怪,然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。

而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无事夷灭者,不可胜数,虽有贲、育,无所复施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:“孺子可教也。

”楚庄王伐.郑,郑伯..肉袒牵羊以逆。

庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖..之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍惟不能忍,是以百战百胜而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其弊。

此子房教之也。

当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之?太史公疑子房以魁梧奇伟而其状貌乃如妇人女子不称其志气呜呼此其所以为子房欤。

【注】①圯上之老人:张良在桥上遇一老人,老人故意将鞋落到桥下,命他拾起并替自己穿鞋,经过反复考验,见他能忍耐,遂授其兵书,张良以此成大业。

【最新文档】留侯论,阅读答案-推荐word版 (22页)

本文部分内容来自网络整理,本司不为其真实性负责,如有异议或侵权请及时联系,本司将立即删除!== 本文为word格式,下载后可方便编辑和修改! ==留侯论,阅读答案篇一:《留侯论(宋)苏轼》阅读答案及翻译留侯论(宋)苏轼古之所谓豪杰之士者,必有过人之节,人情有所不能忍者。

匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上老人也,其事甚怪。

然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之,观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义,世人不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无事夷灭者,不可胜数;虽有贲、育,无所获施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其势未可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦危矣。

千金之子,不死于盗贼:何哉?其身可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此圯上老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:孺子可教也。

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以迎。

庄王曰:其主能下人,必能信用其民矣。

遂舍之。

勾践之困于会稽,而归臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者以为子房才有余而忧其度量之不足故深折其少年刚锐之气使之忍小忿而就大谋何则非有平生之素卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜,而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其敝,此子房教之也。

当淮阴破齐,而欲自王,高祖发怒,见于词色。

由此观之,犹有刚强不能忍之气,非子房其谁全之?太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

阅读下面的文章,按要求做1—5题。

留侯论苏轼古之所谓豪杰之士者,必有过人之节。

人情有所不能忍者,匹夫见辱,拔剑而起,挺身而斗,此不足为勇也。

天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

夫子房受书于圯上之老人也,其事甚怪。

然亦安知其非秦之世有隐君子者出而试之?观其所以微见其意者,皆圣贤相与警戒之义。

而世不察,以为鬼物,亦已过矣。

且其意不在书。

当韩之亡,秦之方盛也,以刀锯鼎镬待天下之士,其平居无罪夷灭者,不可胜数,虽有贲、育,无所复施。

夫持法太急者,其锋不可犯,而其末可乘。

子房不忍忿忿之心,以匹夫之力,而逞于一击之间。

当此之时,子房之不死者,其间不能容发,盖亦已危矣!千金之子,不死于盗贼,何者?其身之可爱,而盗贼之不足以死也。

子房以盖世之才,不为伊尹、太公之谋,而特出于荆轲、聂政之计,以侥幸于不死,此固圯上之老人所为深惜者也。

是故倨傲鲜腆而深折之。

彼其能有所忍也,然后可以就大事。

故曰:孺子可教也。

楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆。

庄王曰:“其君能下人,必能信用其民矣。

”遂舍之。

勾践之困于会稽而归,臣妾于吴者,三年而不倦。

且夫有报人之志,而不能下人者,是匹夫之刚也。

夫老人者,以为子房才有余,而忧其度量之不足,故深折其少年刚锐之气,使之忍小忿而就大谋。

何则?非有平生之素,卒然相遇于草野之间,而命以仆妾之役,油然而不怪者,此固秦皇帝之所不能惊,而项籍之所不能怒也。

观夫高祖之所以胜,而项籍之所以败者,在能忍与不能忍之间而已矣。

项籍唯不能忍,是以百战百胜而轻用其锋。

高祖忍之,养其全锋而待其弊。

此子房教之也。

当淮阴破齐而欲自王,高祖发怒,见于词色。

由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之?太史公疑子房以为魁梧奇伟,而其状貌乃如妇人女子,不称其志气。

呜呼!此其所以为子房欤!1.对下列句子中加括号的词的解释,不正确的一项是( )A.卒.然临之而不惊卒:通“猝”,突然。

B.是故倨傲鲜腆而深折.之折:教训C.养其全锋而待其弊.弊:疲惫,衰败D.非子房其谁全.之全:齐全,完整2.下列各组句子中,加括号的词语的意义和用法相同的一项是( )A.匹夫见辱,拔剑而.起油然而.不怪者B.以.刀锯鼎镬待天下之士是以.百战百胜C.必有过人之.节且夫有报人之.志D.此其.所挟持者甚大其.事甚怪3.以下各组句子中,分别说明“忍”与“不忍”不同表现的一组是( )A.楚庄王伐郑,郑伯肉袒牵羊以逆此固秦皇帝之所不能惊B.千金之子,不死于盗贼以匹夫之力而逞于一击之间C.而归臣妾于吴者,三年而不倦以刀锯鼎镬待天下之士D.高祖忍之,养其全锋而待其弊百战百胜,而轻用其锋4.下列对原文有关内容的叙述和分析,不正确的一项是( )A.本文主要分析了留侯张良能够成就大业,是因为他能够忍住小小的愤怒。

第一句“古之所谓豪杰之士,必有过人之节”为全文的中心论点。

B.桥上那位老人用傲慢无礼的态度狠狠教训张良一次,是因为张良虽才能有余,但却有着不能忍耐的脾气。

C.文章认为汉高祖的胜利和楚霸王的失败,原因就在于忍与不忍之间的差别。

而汉高祖能忍耐,正是实施了张良的计策。

D.本文采用了对比论证的手法,从“忍”与“不忍”两个不同的方面进行分析论述,并通过列举事例指出了“忍”与“不忍”的两种不同的结局。

5.把文言文阅读材料中画横线的句子翻译成现代汉语。

(1)天下有大勇者,卒然临之而不惊,无故加之而不怒,此其所挟持者甚大,而其志甚远也。

(2)当淮阴破齐而欲白王,高祖发怒,见于词色。

由此观之,犹有刚强不忍之气,非子房其谁全之?【参考答案】1.D(D中“全”应为成全,其他A、B、C项解释均符合文中语意,为正确项)2.C(C中两个“之”均为助词,的。

A中两个“而”,前“而”是表示承接关系的连词,就;后“而”是表示修饰关系的连词,可不译。

B中两个“以”,前“以”为介词,用;后“以”为介词,因为。

D中两个“其”,前“其”为代词,代“天下有大勇者”;后“其”为指示代词,这)3.D(D中两个句子能够分别说明“忍”与“不忍”不同表现,符合题干要求。

A中前一句能够说明“忍”的表现;后一句是对桥上老人让张良做仆人做的事,张良却顺从一事的评价,不是“不忍”的表现。

B中前一句是说富贵人家子弟的表现,与“忍”没有联系;后一句是“不忍”的表现。

C中前一句能够说明“忍”的表现;后一句是说秦国的残酷做法,与“不忍”没有联系) 4.B(B中“有着不能忍耐的脾气”错,从文中材料可知,桥上那位老人用傲慢无礼的态度狠狠教训张良,是希望他能够忍住小小的愤怒而成就大业。

因此尽管这一选项中其他内容的概括与分析是正确的,但从整体来看,这个选项无疑不符合对原文有关内容的分析和概括,而题干中要求选择不正确的一项,A、C、D三项对文意的概括分析没有错误,答案正应是B) 5.【分析】第(1)句的关键词为“卒”(突然)、“临”(面临)、“加”(施加)、“挟”(怀有)。

第(2)句的关键词为“见”(表现)、“词色”(言语和面色)、“全”(成全)。

【答案】(1)天下有一种大勇的人,能面临突然而来的意外事件不慌乱,无缘由的侮辱施加于身而不恼怒(即喜怒不反映在表面上),这是因为他心中的抱负远大,志向高远。

(2)当韩信打败齐王,想自立为王时,高祖发怒,都表现在言语和面色上。

由此看来,高祖也有刚强而不能忍耐的脾气,不是张良谁能成全他的大业呢?参考译文:古时候被人称作豪杰的志士,一定具有胜人的节操,(有)一般人的常情所无法忍受的度量。

有勇无谋的人被侮辱,一定会拔起剑,挺身上前搏斗,这不足够被称为勇士。

天下真正具有豪杰气概的人,遇到突发的情形毫不惊慌,当无原因受到别人侮辱时,也不愤怒。

这是因为他们胸怀极大的抱负,志向非常高远。

张良被桥上老人授给兵书这件事,确实很古怪。

但是,又怎么知道那不是秦代的一位隐居君子出来考验张良呢?看那老人用以微微显露出自己用意的方式,都具有圣贤相互提醒告诫的意义。

一般人不明白,把那老人当作神仙,也太荒谬了。

再说,桥上老人的真正用意并不在于授给张良兵书(而在于使张良能有所忍,以就大事)。

在韩国已灭亡时,秦国正很强盛,秦王嬴政用刀锯、油锅对付天下的志士,那种住在家里平白无故被抓去杀头灭族的人,数也数不清。

就是有孟贲、夏育那样的勇士,没有再施展本领的机会了。

凡是执法过分严厉的君王,他的刀锋是不好硬碰的,而他的气势是不可以凭借的(连上句意思是:在锋芒之势上,是没有可乘之机的)。

张良压不住他对秦王愤怒的情感,以他个人的力量,在一次狙击中求得一时的痛快,在那时他没有被捕被杀,那间隙连一根头发也容纳不下,也太危险了!富贵人家的子弟,是不肯死在盗贼手里的。

为什么呢?因为他们的生命宝贵,死在盗贼手里太不值得。

张良有超过世上一切人的才能,不去作伊尹、姜尚那样深谋远虑之事,反而只学荆轲、聂政行刺的下策,侥幸所以没有死掉,这必定是桥上老人为他深深感到惋惜的地方。

所以那老人故意态度傲慢无理、言语粗恶的深深羞辱他,他如果能忍受得住,方才可以凭借这点而成就大功业,所以到最后,老人说:“这个年幼的人可以教育了。

”楚庄王攻打郑国,郑襄公脱去上衣裸露身体、牵了羊来迎接。

庄王说:“国君能够对人谦让,委屈自己,一定能得到自己老百姓的信任和效力。

”就此放弃对郑国的进攻。

越王勾践在会稽陷於困境,他到吴国去做奴仆,好几年都不懈怠。

再说,有向人报仇的心愿,却不能做人下人的,这是普通人的刚强而已。

那老人,认为张良才智有余,而担心他的度量不够,因此深深挫折他年轻人刚强锐利的脾气,使他能忍得住小怨愤去成就远大的谋略。

为什么这样说呢?老人和张良并没有平生的老交情,突然在郊野之间相遇,却拿奴仆的低贱之事来让张良做,张良很自然而不觉得怪异,这本是秦始皇所不能惊惧他和项羽所不能激怒他的原因。

看那汉高祖之所以成功,项羽之所以失败,原因就在于一个能忍耐、一个不能忍耐罢了。

项羽不能忍耐,因此战争中是百战百胜,但是随随便便使用他的刀锋(不懂得珍惜和保存自己的实力)。

汉高祖能忍耐,保持自己完整的锋锐的战斗力,等到对方疲敝。

这是张良教他的。

当淮阴侯韩信攻破齐国要自立为王,高祖为此发怒了,语气脸色都显露出来,从此可看出,他还有刚强不能忍耐的气度,不是张良,谁能成全他?司马迁本来猜想张良的形貌一定是魁梧奇伟的,谁料到他的长相竟然像妇人女子,与他的志气和度量不相称。

啊!外柔内刚,这就是张良之所以成为张良吧(言外之意:正因为张良有能忍之大度,所以,尽管他状貌如妇人,却能成就大业,远比外表魁梧的人奇伟万倍)!作品注释①本文为嘉祐六年(1061)苏轼应“制科”时所上《进论》之一。

留侯即张良,字子房,他是“汉初三杰”之一,辅刘邦定天下,封为留侯。

②节:操守。

③这句话的意思是:常人在情感上总有不能忍耐的时候。

④见:指被。

⑤卒:同“猝”。

突然,仓猝⑥临:逼近。

⑦加:侵凌。

⑧挟持者:指怀抱的理想。

⑨圯:yí桥。

⑩隐君子者:隐居逃避尘世的人。

⑾刀锯鼎镬:四者皆古代刑具。

借指酷刑。

⑿平居:平日。

⒀贲、育:战国时勇士。

周代时著名勇士,卫人,传说能力举千钧。

⒁《史记·留侯世家》:“秦皇帝东游,良与客狙击秦始皇博浪沙中,误中副车。

秦皇帝大怒,大索天下,求贼甚急,为张良故也。

良乃更名姓,亡匿下邳。

”此语即说张良暗杀秦始皇的事。

⒂伊尹、太公之谋:用智慧化解危机的谋略。

伊尹,商之贤相,名挚。

太公,太公望吕尚,姓姜,名尚,字子牙,周文王时太师。

整句话的意思是:这样秦始皇当然不能使他惊怕,而项羽也不能使他暴怒了。

作品赏析该文系1061年(宋仁宗嘉祐六年),作者为答御试策而写的一批论策中的一篇。

根据《史记·留侯世家》所记张良圯下受书及辅佐刘邦统一天下的事例,论证了“忍小忿而就大谋”、“养其全锋而待其敝”的策略的重要性。

文笔纵横捭阖,极尽曲折变化之妙,行文雄辩而富有气势,体现了苏轼史论汪洋恣肆的风格。

“孺子可教”的典故即源于张良圯上受兵书之事。

这个故事具有一定的神话色彩,以司马迁的才华慧识,以神怪入史且于篇末加以评注,常令后人对太史公秉笔直录产生怀疑。

其实,早在宋代就有苏轼写了一篇《留侯论》,对此作了合乎情理的解释和发挥。

苏轼在文中独辟蹊径,化腐朽为神奇。

依苏轼之意,圯上老人并非司马迁之所谓鬼物,而是秦代有远见卓识的隐君子,他的出现其意也不在授书,而是有意试一试张良的隐忍度的。

张良曾在博浪沙行刺秦皇。

事败之后隐姓埋名逃至下邳,圯上老人对此深为惋惜,特意用傲慢无礼的态度狠狠地挫折他。

结果他能够忍耐,说明还是有可能成就大事的,所以圯上老人称他“孺子可教矣”。

经苏轼这么解释,此事就具有了可信性。

相比之下,司马迁对这段轶闻也是十分厚爱的,但他没有破除其封建迷信的神秘光环。

苏轼之高明,终于使这段佳话点石成金。

这篇散文是苏轼早年所作,字里行间洋溢着作者的博闻才识和独具匠心。