生物饵料培养教学计划

高职《饵料生物培养》开放式实验教学实践与探索

2 0 1 3 5

高职《 饵料生物培养》 开放式实验教学实践与探索

王 权 李 育培

( 江 苏 畜牧 兽 医职 业技 术 学 院 江 苏 泰 州 2 2 5 3 0 0 )

摘要 : 根据江苏畜 牧兽医职业技术学 院《 饵 料 生 物培 养 》 开 放 式 实验 教 学 的 实 践 , 分 别 阐 述 了《 饵 料生物培养》 开 放 式 实 验 教 学 的 实施 过 程 及 教 学 的 效 果 。 关键词 : 饵料生物培养 : 开 放 式 实验 教 学 ; 教学改革 ; 教 学 效 果

学 科 。《 饵 料生 物培 养》 开 放 式 实 验 教 学 是 充 分 地 调 动

自己兴 趣 爱 好 至 0 - " 完 成 3项 选 做 任 务 和 1项 自 主 选

题 任务 。

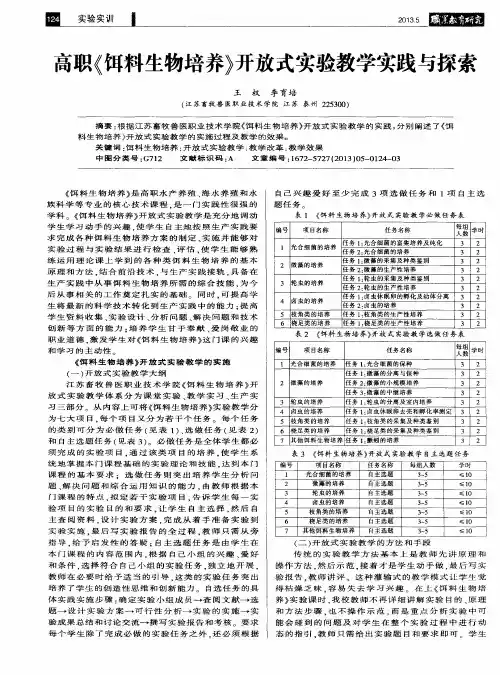

表1 《 饵料生物培养》 开放 式 实验 教 学必 做 任 务 表

编 号 项 目名称 任务 名称 每组 学 时 人数

2 2 2 2 2

任务 1 : 卤虫 休 眠 卵去壳 和孵 化率 测 定 3

的 类 别 可 分 为必 做 任 务 ( 见表 1 ) 、 选做任务 ( 见 表 2) 和 自主 选 题 任 务 ( 见表 3 ) 。 必 做 任 务 是 全 体 学 生 都 必 须 完 成 的实 验 项 目 . 通 过 该类 项 目的 培 养 . 使 学 生 系

后 从 事 相 关 的 工 作 奠 定 扎 实 的 基 础 同 时 . 可 提 高 学 生 将 最新 的科 学技 术转 化 到 生产 实 践 中的能 力 : 提 高

学 生 资料 收 集 、 实 验设 计 、 分 析 问题 、 解 决 问 题 和 技 术

4 卤虫 的培 养

生物饵料培养学

生物饵料培养学一、引言生物饵料是指用于培养微生物的营养物质,其质量和配比直接影响着微生物的生长和代谢。

因此,研究和优化生物饵料的培养方法和配方对于微生物的工业应用具有重要意义。

本文将介绍生物饵料培养学的基本原理、常用培养方法和优化策略。

二、基本原理生物饵料培养学是研究微生物培养所需的营养物质种类、含量和比例,以及培养条件对微生物生长和代谢的影响的学科。

微生物的生长和代谢需要一定的碳源、氮源、无机盐和其他微量元素,这些物质通常以培养基的形式提供给微生物进行培养。

三、常用培养方法1. 固体培养法:将培养基中的饵料溶液与固化剂混合,加热融化后倒入培养皿中,使其凝固成固体培养基。

这种方法适用于微生物的分离和筛选,以及纯培养和菌株保存。

2. 液体培养法:将培养基中的饵料溶液倒入液体培养瓶中,通常使用摇床或培养槽进行培养。

这种方法适用于大规模培养和产物提取等工业应用。

3. 发酵培养法:将培养基中的饵料溶液加入发酵罐中,通过控制温度、pH值、搅拌速度和通气等参数,使微生物进行发酵。

这种方法适用于大规模生产和工业发酵。

四、优化策略1. 饵料配方优化:根据微生物的需求和代谢特点,优化饵料配方,使其提供充足的碳源、氮源和其他必需营养物质,以促进微生物的生长和代谢。

2. 培养条件优化:通过调整培养温度、pH值、搅拌速度和通气量等参数,优化培养条件,提高微生物的生长速率和产物产量。

3. 添加促进剂:添加一些促进微生物生长和代谢的物质,如维生素、酵母提取物等,可以提高培养效果。

4. 应用基因工程技术:利用基因工程技术改造微生物,使其能够利用更广泛的碳源和氮源,提高对饵料的利用效率。

五、结论生物饵料培养学是微生物学和发酵工程学的重要分支,研究和优化生物饵料的培养方法和配方对于微生物的工业应用具有重要意义。

通过优化饵料配方和培养条件,可以提高微生物的生长速率和产物产量,为微生物工业的发展提供技术支持。

希望本文所介绍的内容能够为相关研究者提供参考和借鉴。

饵料生物培养实验

饵料生物培养实验

实验一、细胞膜的渗透性

1. 实验目的 了解细胞膜的渗透性及各类物质进入细胞

的速度 。

饵料生物培养实验

2.实验原理

将红细胞放入数种等渗溶液中,由于红细胞对 各种溶质的透性不同,有的溶质可以渗入,有溶质 不能渗入,渗入的溶质能够提高红细胞的渗透压, 所以促使水分进入细胞,引起溶血。由于溶质透入 速度互不相同,因此溶血时间也不相同

饵料生物培养实验

6.作业与思考题

➢

计算以上三种情况下,活细胞在总细胞

中的比例,并分析原因。

饵料生物培养实验

实验三、细胞骨架的观察

1. 实验目的 了解细胞骨架的结构特征及其制备技术 。

饵料生物培养实验

2.实验原理

➢ 细胞骨架是由蛋白质丝组成的复杂网状结构, 根据其组成成分和形态结构可分为微管、微丝和中 间纤维。它们对细胞形态的维持,细胞的生长、运 动、分裂、分化,物质运输,能量转换,信息传递, 基因表达等起到重要作用。当用适当浓度的 TritonX-100处理细胞时,可将细胞质膜中和细胞 质中的蛋白质和全部脂质被溶解抽提,但细胞骨架 系统的蛋白质不受破坏而被保存,经用戊二醛固定, 考马斯亮蓝R250染色后,可在光学显微镜下观察到 由微丝组成的微丝束为网状结构(图3-3),就是 细胞骨架。

生物饵料培养教案

生物饵料培养学备课讲义绪论一、基本概念:饲料:特指饲养陆生动物(家畜、家禽等)的食物。

饵料指鱼、虾、蟹、贝等水产动物的食物,水产上应用的所谓配合饲料严格称为配合饵料或人工饵料。

饵料生物和生物饵料饵料生物(prey food )是指生活在海洋、江河、湖泊等水域中,可供水产动物食用的各种水生微生物、动、植物,如:细菌、酵母、单细胞藻类,轮虫,卤虫、等。

生物饵料(living food)特指经过人工筛选的、可进行人工培养的、适合养殖对象食用的优质的饵料生物。

生物饵料可分为植物性生物饵料(光合细菌及单细胞藻类)和动物性生物饵料(轮虫、卤虫、枝角类等)两类。

生物饵料培养学(live food cultivatology):主要研究生物饵料的筛选、培养及其营养价值评价的一门应用学科。

主要内容和任务:1)生物饵料的筛选;2)生物饵料规模化或大量培养技术研究;3)生物饵料的营养价值评价。

二、优良生物饵料所应具备的条件1、优良生物饵料所应具备的条件饵料生物要成为优良的生物饵料,必须具备以下条件:1、生物饵料的个体大小必须适合养殖对象的摄食。

不同的动物及动物的不同发育阶段,其口径的大小不一样,所要求的饵料的大小也不一样,饵料过大,养殖对象不能吞咽;饵料过小,养殖对象不摄食或摄食效率低,从而引起养殖对象生长停滞或死亡。

如,暗纹东方豚开口饵料为轮虫(大小150—250微米),用卤虫无节幼体(500微米左右)或单细胞藻类皆不适口。

2、生物饵料在水中的运动速度与在水层中的分布情况,应便与养殖动物的摄食。

3、生物饵料的营养价值高,容易被养殖对象消化吸收。

4、生物饵料及其代谢产物无毒或毒性小,不危及养殖对象的健康。

5、生物饵料的生命周期短,生长繁殖迅速。

6、生物饵料对环境的适应能力强,易于大量培养。

三、生物饵料的优点及水产上的地位生物饵料作为养殖水产动物(主要是苗种培育阶段)的饵料,与人工配合饵料相比,具有如下优点:1、对水环境的影响:使用生物饵料,对养殖水体的水质影响较小。

生物饵料培养实验指导书

《生物饵料培养》实验指导书覃志彪编写广西大学2004年7月一、课程简介:生物饵料培养主要介绍海淡水饵料微生物、植物性饵料生物、动物性饵料生物的主要类群的生物学、种群生态学、实验生态学的基本理论,重点介绍光合细菌、单细胞藻类、轮虫、卤虫,以及枝角类、桡足类、糠虾类、颤蚓和摇蚊幼虫培养的营养特性和生产技术,作为本门课程要求学生掌握水产动物饵料生物的研究方法和应用技术,从而为合理开发利用水产资源,研究经济水产动物的生态特性和养殖规律打下基础。

二、课程实验目的与要求:通过实验使学生掌握饵料生物培养的基本操作技能,如简易培养系统的安装方法、生物培养环境控制调节技术、质量监督方法、采收方法等常用基本技能。

通过典型饵料生物种类的培养观察,掌握当前主要生产种类光合细菌、单细胞藻类、轮虫、卤虫,以及枝角类等采集、培养、采收方法,为甲壳动物养殖学、贝类养殖学、鱼类增养殖学、水产动物疾病学等课程教学与实习打下良好的基础。

要求学生能独立操作、培养学生独立工作的能力;培养良好的、文明的实验作风。

三、注意事项1、实验前应认真预习实验指导书,明确实验目的、要求,了解实验内容和方法,熟悉操作环节,以提高实验效果。

2、实验前仔细清点实验用具、材料。

实验后须经指导教师检查无误,方可离开实验室。

如有损坏,应及时报告指导老师,认真填写好损坏的物品登记。

3、实验时应按照指定方法观察、操作,培养严肃认真一丝不苟的科学态度和工作作风。

4、认真记录实验结果,按时完成实验报告。

作业力求简明扼要,清晰正确,不得草率和照抄。

实验报告不合要求者,教师有权要求重做。

5、爱护实验仪器及用具,要特别注意显微镜和解剖镜的正确使用和保护。

遇有故障或损坏时,应立即报告指导老师。

6、爱护实验材料,不得浪费和随意丢弃。

珍惜实验标本。

节约药品。

实验材料、用具等,用后要及时清整,物归原处,由值日生统一归整交还老师。

7、遵守实验秩序,保持室内安静,有事先报告,未经指导老师允许,不得擅自提前离开实验室。

生物饵料培育教案

生物饵料培育教案教案标题:生物饵料培育教案教案目标:1. 了解生物饵料的概念和种类。

2. 学习生物饵料培育的原理和方法。

3. 培养学生对生物饵料的兴趣和实践能力。

教案步骤:1. 引入(5分钟)- 通过展示图片或视频,让学生对生物饵料有初步了解。

- 引发学生的好奇心和兴趣,鼓励他们提出问题。

2. 探究生物饵料的种类(15分钟)- 将学生分组,每组分配一种生物饵料(例如酵母、乳酸菌等)。

- 引导学生通过网络搜索、图书馆查询等方式,了解所分配饵料的特点和用途。

- 每个小组分享他们的研究结果,并进行讨论。

3. 生物饵料培育实验(25分钟)- 向学生介绍培育生物饵料的常见实验方法。

- 指导学生准备培养基和饵料。

- 学生根据实验方法培育自己的生物饵料,并记录实验过程和结果。

4. 实验结果分析与讨论(15分钟)- 学生展示他们的实验结果,并展开讨论。

- 引导学生分析不同饵料的培育效果,并探讨影响饵料生长的因素。

- 提出一些问题,激发学生对生物饵料培育的深入思考。

5. 总结(10分钟)- 回顾本节课学习的内容,引导学生总结生物饵料的种类和培育方法。

- 引发学生对生物工程和农业领域的思考和兴趣。

6. 作业扩展:- 鼓励学生在家里尝试培育其他生物饵料,如牛奶酸奶菌。

- 学生可记录实验过程和结果,并撰写一份实验报告。

教案评估方法:1. 实验记录和报告评估:评估学生在实验过程中的记录和对结果的分析能力。

2. 讨论参与度评估:评估学生在讨论中的积极参与程度和对问题的回答质量。

教案延伸活动建议:1. 生物饵料的应用探究:让学生了解生物饵料在食品加工、酿酒工业等领域的应用,并展开讨论。

2. 挑战性实验设计:鼓励学生设计自己的生物饵料培育实验,并尝试改进已有的方法。

教案注意事项:1. 提前准备好实验材料和设备,并确保实验过程安全无误。

2. 鼓励学生合作学习和互动讨论,培养团队合作精神和科学思维能力。

3. 注意实验室或实施场所的卫生和清洁,避免生物饵料的污染和交叉感染。

生物饵料培养教学计划

周次授课章节及主要内容摘要(含课程实验、实习)时数重点、难点及解决办法1 绪论2 生物饵料研究内容与发展1 第一章光合细菌的培养----第一节光合细菌的生物学2 光合细菌的生物学2 第一章光合细菌的培养----第二节光合细菌在水产上的应用2 光合细菌在水产上的应用2 第一章光合细菌的培养----第三节光合细菌的分离,培养,保种2 光合细菌的分离,培养,保种3 复习课 2 思考与总结3 第二章单细胞藻类的培养---第一节单细胞藻培养生态,方式,设施2 单细胞藻培养生态,方式,设施4 第二章单细胞藻类的培养---第二节单细胞藻类繁殖习性与因子2 单细胞藻类繁殖习性与因子4 第二章单细胞藻类的培养---第三节单细胞藻类培养及敌害防治2 单细胞藻类培养及敌害防治5 第二章单细胞藻类的培养---第四节单细胞藻类的分离,保种2 单细胞藻类的分离,保种5 复习课 2 思考与总结6 第三章轮虫的培养----第一节轮虫的生物学2 轮虫的生物学6 第三章轮虫的培养----第二节轮虫的培养 2 轮虫的培养条件方法7 第三章轮虫的培养----第三节轮虫的营养营养强化2 轮虫的营养营养强化7 第三章轮虫的培养----第四节轮虫的保种 2 轮虫的保种与休眠卵的保存8 复习课 2 思考与总结8 第四章卤虫的培养----第一节卤虫的生物学2 卤虫的生物学特性9 第四章卤虫的培养----第二节卤虫在水产上的应用2 卤虫在水产上的应用9 第四章卤虫的培养----第三节卤虫的采收与加工2 卤虫的采收与加工10 第四章卤虫的培养----第四节卤虫卵的孵化2 卤虫卵的孵化方法过程10 第四章卤虫的培养----第五节卤虫的增养殖2 卤虫的增养殖方式方法11 复习课 2 思考与总结11 第五章枝角类的培养 2 枝角类的生物学及培养方法12 第六章桡足类的培养 2 桡足类的生物学及培养方法12 第八章糠虾的培养 2 糠虾的生物学及培养方法13 第九章水生环节动物的培养---沙蚕的培养2 沙蚕的生物学及培养方法条件13 第九章水生环节动物的培养------丝蚯蚓的培养2 丝蚯蚓的生物学及培养方法14 复习课 2 思考与总结14 第十章生物饵料营养价值评估与强化---第一节微藻的营养作用2 微藻的营养作用15 第十章生物饵料营养价值评估与强化---第二节轮虫营养作用作用与强化2 轮虫营养作用作用与强化15 第十章生物饵料营养价值评估与强化---第三节卤虫的营养作用作用与强化2 卤虫的营养作用作用与强化16 第十章生物饵料营养价值评估与强化---第四节桡足类的营养作用作用与强化2 桡足类的营养作用作用与强化17 第十章生物饵料营养价值评估与强化---第五节其它生物饵料的营养作用与强化2 其它生物饵料的营养作用与强化17 实验一:光合细菌培养 2 光合细菌培养18 实验二:微藻的分离培养 2 微藻的分离培养18 实验三:卤虫的孵化 2 卤虫的孵化72《饵料生物培养学》教学大纲一、课程性质与任务本课程是海水养殖专业课。

第三篇 活体饵料的培养

第三篇 活体饵料的培养第一章 浮游动物的培养浮游动物培养的种类在鱼类人工育苗中,从开口的仔鱼到种苗培育期间,浮游动物性饵料是必不可少的。

目前被广泛应用到人工育苗生产的动物性饵料,有褶皱臂尾轮虫、卤虫、桡虫类、沙蚕等。

第一节 轮虫的培养培养轮虫的饵料:颗粒在25微米左右的藻类、原生动物、微生物或有机碎屑。

目前大量培养轮虫常用的饵类有人工海产小球藻、扁藻以及各种酵母、 微生物等(一)褶皱臂尾轮虫的生态习性与形态特征:1形态特征:雌雄异体。

体前端具有特殊的轮形器官——轮器盘。

轮盘系由排成一列或数列的纤毛组成,基上有三个棒状突起, 突起末端着生许多粗大的纤毛,称为触毛。

躯干披甲包裹。

卵巢单一。

轮虫雌雄体大小悬殊,雄性个体只有雌性个体的三分之一到八分之一之间。

此外,还有个体大小的变异。

2生殖特点:有两种不同的生殖方式——孤雌生殖(非涡交生殖)和有性生殖(混交生殖)孤雌生殖:雌体产生大型的夏卵(非需精卵),壳薄而透明,卵黄丰富,卵长56-130微米,短径48-96微米。

夏卵不需受精而发育为下一代雌性个体。

有性生殖:也叫混交生殖。

行有性生殖的雌性个体由孤雌生殖产的卵孵化而成,称混交雌体。

所产生卵明显地小,称产的卵为混交卵,也称为需精卵。

需精卵包括不受精的雄性轮虫(体小)和受精的休眠卵(冬卵,休眠卵体大,长径130微米,短径88微米)——雌性个体(非混交雌体)休眠卵可抵抗冰冻与干燥等恶劣环境,休眠期一般为7-12天,但也可以更长。

轮虫的无性生殖与有性生殖与环境条件有密切关系。

一般情况下:(1)海洋环境:冬季出现休眠卵;(2)池塘等小型水域,冬夏季产生2次休眠卵(3)临时积水:可能有多次的有性生殖。

为获得大量轮虫,人工培养就要设法控制环境因素,使轮虫保持无性繁殖,以增加产量 。

在人工培育的目的是为了获得休眠卵的时候,就要有意识地改变环境因素,诱发其进行有性生殖,常见方法有:(1) 饵料数量急剧变化:如突然停喂饵料(2) 提高轮虫种群密度(3) 增加维生素E的供应:增施小球藻饵料(4) 温度,盐度,环境因素的突然变化也会诱发有性生殖3生态习性:(1) 温度:适宜温度:5-35摄氏度,最短温度25-30摄氏度。

饵料生物学实验教学大纲

饵料生物学实验教学大纲一、制定本大纲的依据根据2006级海洋科学专业培养计划和饵料生物学课程教学大纲制定本实验教学大纲。

二、本实验课程的具体安排三、本实验课在该课程体系中的地位与作用饵料生物学实验是饵料生物学课程的重要组成部分。

作为与相关教学内容配合的实践性教学环节,应在饵料生物学理论课教学过程中开设。

学生应具有海洋生物学的基础知识。

四、讲授实验的基本理论与实验技术知识实验一海洋微藻的保种和培养1.实验的基本内容(1)培养液配制和器具灭菌。

(2)海洋微藻的接种和培养。

(3)微藻细胞密度的测定。

2.实验的基本要求(1)要求学生熟悉营养盐配制和高压灭菌锅的使用。

(2)掌握海洋微藻接种和培养的一般方法。

(3)掌握海洋微藻的细胞记数方法。

3.实验的基本仪器设备和耗材高压灭菌锅,显微镜,血球记数板,无菌操作台。

实验二轮虫培养和生长率测定1.实验的基本内容(1)培养条件的建立;(2)轮虫的观察和测量(3)接种,投喂和培养(4)计数并计算比生长速率。

2.实验的基本要求(1)了解微型海洋动物生长的特点和培养条件。

(2)掌握轮虫的培养方法和生长速率的测定。

3.实验的基本仪器设备和耗材褶皱臂尾轮虫,小球藻干藻粉,体视显微镜,微量移液器,计数杯,水浴培养箱,充气设施一套,加热棒,温度计,培养管,海水,碘液。

实验三卤虫卵孵化率的测定1.实验的基本内容(1)孵化条件的建立。

(2)卤虫休眠卵的观察和卵径的测量(3)孵化和孵化率的测定2.实验的基本要求(1)了解卤虫卵孵化机制和孵化过程中形态变化。

(2)掌握卤虫卵孵化的条件。

(3)掌握卤虫卵孵化的一般方法和孵化率的测定及影响因素。

3.实验的基本仪器设备和耗材卤虫休眠卵,体视显微镜,微量移液器,计数杯,水浴培养箱,充气设施一套,加热棒,温度计,孵化管,海水,碘液,漂液,氢氧化钠。

实验四轮虫/卤虫无节幼体的营养强化1.实验的基本内容(1)孵化条件和营养强化条件的建立;(2)轮虫卵/卤虫卵的孵化;(3)初孵轮虫/卤虫无节幼体的分离和收集;(4)营养强化过程;(5)强化后幼体的收集清洗和保存。

基于校内生产性实训基地的生物饵料培养技术课程设计

基于校内生产性实训基地的生物饵料培养技术课程设计摘要:水产养殖技术专业生物饵料培养技术课程,以校内生产性实训基地为依托,进行了以学生为主体、突出能力培养的项目化课程开发和课程整体设计,通过在校内水产养殖实训中心开展理实一体化教学,使学生掌握了丰富的专业知识和熟练的操作技能。

本文遵循生物饵料培养技术课程的整体设计理念和思路,介绍了校内实训基地建设、教学内容选取、教学目标确定、课程标准制定、考核方式和教学团队建设。

关键词:生产性实训基地;生物饵料培养技术;课程设计;课程标准生物饵料培养技术是水产养殖技术专业的一门专业主干课程。

生物饵料培养技术课程教学团队教师以校内生产性实训基地为依托,对本门课程进行了以能力为本位的项目化课程开发和教学内容设计,在校内水产养殖实训中心开展了理实一体化课程教学实践,有效地培养了学生的综合职业能力和创新创业能力,使学生养成了良好的职业素养。

1 校内生产性实训基地的建设水产养殖技术专业积极与行业、企业合作,紧紧围绕现代渔业发展的需要,适应专业培养目标,制定了科学的建设规划方案,在校内建设了共享性强、辐射面广、实验实训内容先进、实验实训设备完善,集教学实训、技术服务、社会培训、职业技能鉴定于一体的开放型、应用型水产养殖技术专业校内实训基地。

校内水产养殖实训中心运行使用后,逐渐成为学生专业技能训练和职业素养培养的理想场所。

在水产养殖综合实训室内设有生物饵料培养实训区,其设备先进,功能完善,操作方便,具有多媒体教学设施、显微镜、培养架、三角烧瓶、玻璃钢水槽、蓄水池、水质检测与分析等仪器设备,保证生物饵料培养技术课程理实一体化教学的顺利实施。

在校内生产性实训中心,为学生建立真实的学习情境和职业环境,使教学过程和教学内容贴近生产经营实际,实现理论教学与实践教学的结合、学习任务与工作任务的结合,使学生在校内就可以感受到生产化环境、真实化任务、企业化管理。

同时,水产养殖技术专业先后建立了盘锦光合蟹业有限公司、大连富谷水产有限公司、兴城龙翔源水产养殖有限公司等校外实习实训基地。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

黔西南民族职业技术学院

(2011-2012学年第一学期)

授课计划

课程名称生物饵料培养

授课班级高职水产

课程总学时 72学时

本学期计划学时 72学时

任课教师

教研室动科教研室

制订日期 2011年9月2日

授课计划表

周次授课章节及主要内容摘要

(含课程实验、实习)

时

数

重点、难点及解决办法

1 绪论

2 生物饵料研究内容与发展

1 第一章光合细菌的培养----第一节光合细

菌的生物学

2 光合细菌的生物学

2 第一章光合细菌的培养----第二节光合细

菌在水产上的应用

2 光合细菌在水产上的应用

2 第一章光合细菌的培养----第三节光合细

菌的分离,培养,保种

2 光合细菌的分离,培养,保种

3 复习课 2 思考与总结

3 第二章单细胞藻类的培养---第一节单细

胞藻培养生态,方式,设施2 单细胞藻培养生态,方式,设

施

4 第二章单细胞藻类的培养---第二节单细

胞藻类繁殖习性与因子

2 单细胞藻类繁殖习性与因子

4 第二章单细胞藻类的培养---第三节单细

胞藻类培养及敌害防治

2 单细胞藻类培养及敌害防治

5 第二章单细胞藻类的培养---第四节单细

胞藻类的分离,保种

2 单细胞藻类的分离,保种

5 复习课 2 思考与总结

6 第三章轮虫的培养----第一节轮虫的生物

学

2 轮虫的生物学

6 第三章轮虫的培养----第二节轮虫的培养 2 轮虫的培养条件方法

7 第三章轮虫的培养----第三节轮虫的营养

营养强化

2 轮虫的营养营养强化

7 第三章轮虫的培养----第四节轮虫的保种 2 轮虫的保种与休眠卵的保存

8 复习课 2 思考与总结

8 第四章卤虫的培养----第一节卤虫的生物

学

2 卤虫的生物学特性

9 第四章卤虫的培养----第二节卤虫在水产

上的应用

2 卤虫在水产上的应用

9 第四章卤虫的培养----第三节卤虫的采收

与加工

2 卤虫的采收与加工

10 第四章卤虫的培养----第四节卤虫卵的孵

化

2 卤虫卵的孵化方法过程

10 第四章卤虫的培养----第五节卤虫的增养

殖

2 卤虫的增养殖方式方法

11 复习课 2 思考与总结

11 第五章枝角类的培养 2 枝角类的生物学及培养方法

12 第六章桡足类的培养 2 桡足类的生物学及培养方法12 第八章糠虾的培养 2 糠虾的生物学及培养方法

13 第九章水生环节动物的培养---沙蚕的培

养2 沙蚕的生物学及培养方法条

件

13 第九章水生环节动物的培养------丝蚯蚓

的培养

2 丝蚯蚓的生物学及培养方法14 复习课 2 思考与总结

14 第十章生物饵料营养价值评估与强化---

第一节微藻的营养作用

2 微藻的营养作用

15 第十章生物饵料营养价值评估与强化---

第二节轮虫营养作用作用与强化

2 轮虫营养作用作用与强化

15 第十章生物饵料营养价值评估与强化---

第三节卤虫的营养作用作用与强化

2 卤虫的营养作用作用与强化

16 第十章生物饵料营养价值评估与强化---

第四节桡足类的营养作用作用与强化2 桡足类的营养作用作用与强

化

17 第十章生物饵料营养价值评估与强化---

第五节其它生物饵料的营养作用与强化2 其它生物饵料的营养作用与

强化

17 实验一:光合细菌培养 2 光合细菌培养

18 实验二:微藻的分离培养 2 微藻的分离培养18 实验三:卤虫的孵化 2 卤虫的孵化

72

《饵料生物培养学》教学大纲

一、课程性质与任务

本课程是海水养殖专业课。

它主要研究各类饵料生物的生物学特点、营养成分及其培养技术。

生物饵料具有营养丰富、大小适口、摄食方便、易于消化、保护水质等优点,故被广泛应用于海水养殖,尤其是各类苗种的繁育中。

通过对本课程的学习,要求学生掌握以下内容:

1.相关的基本概念和基本理论;

2.了解各类饵料生物的特点和培养方法;

3.了解这一学科目前的发展状况、生产中使用的设备和设施;

4.扎实掌握各类饵料的培养技术;

5.强自学能力、创造性能力和系统思维能力的培养、要具备一定的开发新饵料品种和新培养技术的能力。

二、课程的内容与基本要求

(一)理论课程内容

1、绪论

(1)掌握饵料的基本概念。

(2)了解海产动物养殖饵料来源的途径。

(3)了解饵料生物学的发展史、趋势及今后的任务。

2、光合细菌的培养

(1)了解光合细菌概述及在水产中的应用。

(2)了解光合细菌生物学。

(3)掌握光合细菌的菌种分离和菌种保藏技术。

(4)掌握光合细菌的培养。

3、单细胞藻类的培养

(1)了解培养种类及其生物学。

(2)掌握单细胞藻类的培养方式、方法和设备。

(3)了解单细胞藻类在一次培养中生长繁殖的特征。

(4)掌握单细胞藻类的培养液的配制。

(5)掌握藻种的分离、培养和保藏方法。

(6)掌握敌害生物的防治

4、褶皱臂尾轮虫的培养

(1)了解褶皱臂尾轮虫种类及其生物学。

(2)掌握褶皱臂尾轮虫的培养。

5、卤虫的培养

(1)了解卤虫的种类及其生物学。

(2)掌握卤虫的培养。

6、桡足类的培养

(1)了解桡足类种类及其生物学。

(2)掌握桡足类的培养。

7、糠虾的培养

(1)了解糠虾的种类及其生物学。

(2)掌握糠虾的培养。

(二)课程应达到的基本要求

a、要求学生掌握理论课程中基本知识、基本概念和基本理论。

b、要求有较强的基本动手能力。

c、要求在一定程度上了解饵料生物培养知识应用的基本现状。

d、要求具有一定的运用饵料生物培养的知识来分析和解决问题的能力。

三、学时分配

理论教学

内容学时

绪论 2

光合细菌的培养8

单胞藻的培养10

褶皱臂尾轮虫的培养10

卤虫的培养12

桡足类的培养 2

枝角类的培养 2

糠虾的培养 2

水生环节动物的培养 6

饵料生物的营养与评价10

合计66

实验教学

内容学时

实验一:光合细菌培养 2

实验二:微藻的分离培养 2

实验三:卤虫的孵化 2

合计 6

四、教学方法与教学手段说明

1、教学方法:(1)课堂讲授,(2)课堂讨论,(3)创造性思维的培养,(4)理论联系实际,增强动手能力,(5)以闭卷考试与开卷报告检查学习效果。

2、教学手段:(1)传统手段,(2)多媒体手段,(3)实际操作,(4)实地参观。

五、考核方式

包括:期末闭卷考试,其成绩占总评成绩的60%;实验考核,其成绩占课程总评成绩的30%,考核依据包括实验操作、实验报告及实验过程中的综合表现;其他考核,其成绩占课程总评成绩的10%,考核依据包括平时作业、课堂纪律等。

六、教材与主要参考书目

(一)教材

成永旭。

生物饵料培养。

中国农业出版社,2005。

(二)主要参考书目

1.山东海洋学院。

海水养殖手册。

上海科技出版社,1985。

2.JANET R. SYEIN.Handbook of phycological methods. Cambridge Press,197

3.。