血液凝固及其影响因素

血液凝固的实验报告

血液凝固的实验报告血液凝固的实验报告引言:血液凝固是人体内一项重要的生理过程,它在伤口愈合和防止大出血方面起着关键作用。

本次实验旨在探究血液凝固的机制和影响因素,通过实验结果分析,进一步了解人体的生理功能和血液系统的工作原理。

实验材料和方法:材料:新鲜的鸡蛋、塑料容器、计时器、醋、医用棉签、滤纸、显微镜。

方法:1. 将鸡蛋放入塑料容器中,倒入足够的醋,覆盖鸡蛋完全。

2. 观察鸡蛋在醋中的变化,记录下时间。

3. 取出鸡蛋,用医用棉签轻轻擦拭鸡蛋表面的薄膜。

4. 将擦拭后的鸡蛋放在滤纸上,观察滤纸上的血液凝块。

5. 使用显微镜观察血液凝块的细节,并记录下观察结果。

实验结果与讨论:在鸡蛋与醋接触后的一段时间内,我们观察到了鸡蛋表面的薄膜逐渐溶解的现象。

这是因为醋中的酸性物质与鸡蛋表面的钙质反应,导致薄膜的破坏。

这个实验现象模拟了人体内血管受损后的情况,当血管受损时,血液中的血小板会与受损血管壁上的胶原纤维结合,形成血栓,阻止血液进一步流失。

在实验中,我们观察到鸡蛋表面的薄膜溶解后,鸡蛋内的血液开始渗出,并且在滤纸上形成了血液凝块。

这表明在血管受损后,血液中的凝血因子会被激活,形成凝血酶。

凝血酶能够将溶解血纤维蛋白原转化为血纤维蛋白,进而形成血块。

通过显微镜观察,我们发现血液凝块中有许多红细胞、血小板和纤维蛋白。

红细胞是携带氧气的主要细胞成分,血小板则是血液中的细胞碎片,它们在血液凝块中起到填充和粘合的作用。

而纤维蛋白则是血液凝块的主要结构成分,它能够形成纤维网状结构,稳定血块并促进愈合。

除了上述实验结果外,我们还可以进一步探究血液凝固的影响因素。

例如,我们可以改变鸡蛋与醋的接触时间,观察血液凝块的形成速度是否有所不同。

我们还可以尝试添加不同浓度的抗凝剂,如肝素,观察其对血液凝固的影响。

这些实验可以帮助我们更全面地了解血液凝固的机制和调控。

结论:通过本次实验,我们深入了解了血液凝固的机制和影响因素。

血液凝固是人体内一项重要的生理过程,它在伤口愈合和防止大出血方面起着关键作用。

【实验研究报告】血液凝固及其影响因素

实验五:血液凝固及其影响因素实验人:同组人:【实验目的】1.学习血液凝固的基本过程2.了解加速或延缓血液凝固的一些因素【实验原理】血液凝固是一个酶的有限水解激活过程,在此过程中有多种凝血因子参与。

根据凝血过程起动时激活因子来源不同,可将血液凝固分为内源性激活途径和外源性激活途径。

内源性激活途径是指参与血液凝固的所有凝血因子在血浆中,外源性激活途径是指受损的组织中的组织因子进入血管后,与血管内的凝血因子共同作用而启动的激活过程。

【实验材料和用具】家兔清洁小试管7个、小烧杯2个、竹签、秒表、试管架、哺乳动物手术器械一套、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、线、棉花、水浴槽、冰盒液状石蜡、肝素、草酸钾1~2mg、脑匀浆液0.1ml、生理盐水【实验过程】1、动物麻醉及颈部手术(此部由助教老师操作)取一只动物,称重。

按1g/kg体重的剂量将乌拉坦(氨基甲酸乙酯)由耳缘静脉缓慢注入,观察动物肌张力、呼吸与角膜反射的变化。

动物麻醉后背位固定于兔手术台上。

剪去颈部手术野的毛,沿颈正中线在喉头上一指至锁骨上一指的地方作一5~7cm的皮肤切口。

分离皮下组织及肌肉。

2、颈总动脉插管(此部由助教老师操作)在气管两侧辨别并分离颈总动脉,颈总动脉下方穿两条线备用。

在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹,在动脉夹远心端距动脉夹约3cm处结扎。

用小剪刀在结扎线的近侧(结扎线与动脉夹之间)沿向心方向剪一小斜口(约占管径的一半),向心脏方向插入动脉插管,由备用的线结扎固定。

取血时将动脉夹松开即可。

3、血液凝固的加速和延缓观察1.打开兔颈总动脉夹,血液从动脉插管流出,弃去第一份1mL动脉血后,向每个试管中注入1mL兔动脉血,并摇匀。

2.自血液流出动脉插管开始计时。

除第1管外,其他各管每隔15秒钟将试管倾斜一次,观察液面是否倾斜即血液是否流动,直到试管内血液不再流动为止,记录凝血时间。

3.当第2管已经凝固时,再倾斜第1管看血液是否凝固,若尚未凝固则按上述方法每隔15秒钟倾斜一次,直到血液凝固为止,记录凝血时间,即为该兔血的凝固时间。

实验3.1血液凝固及其影响因素.

实验3.1 血液凝固及其影响因素一、实验目的1. 了解血液凝固的基本过程。

2. 测定加速及延缓血液凝固的各种物理和化学因素。

二、实验原理血液流出血管后会很快凝固,血液凝固是指血液由流动的液体变为不能流动的凝胶状台地过程,其实质是血液中的可溶性纤维蛋白原转变为不溶性的纤维蛋白的过程;纤维蛋白交织成网,把血细胞及血液的其他成分网罗在内,从而形成血凝块。

血液凝固的过程可分为三个阶段:第一阶段是凝血酶原激活物的形成,第二阶段是凝血酶的形成,第三阶段是纤维蛋白的生成。

三个阶段的实质是由凝血因子按一定的顺序相继激活而生成的凝血酶最终使可溶性纤维蛋白原变成不溶性的纤维蛋白。

凝血系统包括内源性和外源性两套凝血系统。

内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,通常因血液与带负电荷的衣物表面接触而被启动。

外源性凝血途径是由来自血液之外的组织因子与血液接触而启动的凝血过程。

内源性与外源性凝血系统的区别是:外源性凝血系统所需的凝血因子的种类及凝血步骤较少,因此血液凝固的时间短,而内源性凝血系统的血液凝固时间长。

本试验在暴露血管的条件下直接从动物动脉取血,观察记录不同实验条件下血液凝固的时间,通过加入外源性的组织因子来观察外源性凝血系统的作用,比较内源性与外源性凝血系统血液凝固过程的不同,并进一步比较影响血液凝固的各种物理及化学作用。

三、实验用品家兔,哺乳动物手术器械一套,小试管11支,带橡皮条的玻璃棒,小烧杯两只,试管架,秒表13个,0.1%的肝素,2%草酸钾,7%枸缘酸钠,8%的Cacl2溶液,细玻璃粉,石蜡油,冰块。

四、实验方法和步骤1、备好11支干洁试管和2只小烧杯。

2、麻醉家兔,进行动脉插管。

取一只家兔,从一侧耳缘静脉缓慢注入25%氨基甲酸乙酯(4ml/kg体重),待其麻醉后,背位固定于手术台上,距喉头1~2cm起,之胸骨上端1~2cm止,做一5~7厘米长的正中皮肤切口,钝性分离皮下组织和肌肉,实施气管插管。

实验报告血液凝固及其影响因素-资料类

实验报告血液凝固及其影响因素-资料类关键信息项:1、实验目的2、实验材料与设备3、实验方法与步骤4、血液凝固的影响因素5、实验结果与数据分析6、实验结论7、注意事项11 实验目的本实验旨在探究血液凝固的过程以及各种因素对血液凝固的影响,从而深入了解血液凝固的生理机制和相关的病理现象。

111 具体目标1111 观察血液在不同条件下的凝固时间。

1112 分析温度、钙离子浓度、抗凝剂等因素对血液凝固的作用。

1113 培养学生的实验操作能力和科学思维方法。

12 实验材料与设备121 实验动物新鲜的家兔,体重 20 25 千克。

122 实验器材采血针、注射器、试管、小烧杯、恒温水浴箱、秒表、离心机、显微镜等。

123 实验试剂38% 柠檬酸钠溶液、0025mol/L 氯化钙溶液、生理盐水、肝素溶液等。

13 实验方法与步骤131 家兔的麻醉与采血用 20% 氨基甲酸乙酯按 5ml/kg 的剂量对家兔进行耳缘静脉注射麻醉。

然后,在颈动脉处进行采血,将血液分别注入事先准备好的含有抗凝剂的试管和不含抗凝剂的试管中。

132 血液凝固时间的测定1321 取三支清洁的试管,分别标记为 A、B、C。

1322 A 管中加入 2ml 血液,置于 37℃恒温水浴箱中,每隔 30 秒轻轻倾斜一次试管,观察血液是否凝固,直至血液凝固,记录凝固时间。

1323 B 管中加入 2ml 血液,置于室温(约 25℃)环境中,同样每隔 30 秒观察一次,记录凝固时间。

1324 C 管中先加入 01ml 肝素溶液,再加入 2ml 血液,混合均匀后置于 37℃恒温水浴箱中,观察血液是否凝固。

133 钙离子对血液凝固的影响1331 取两支试管,分别标记为 D、E。

1332 D 管中加入 2ml 血液和 01ml 38% 柠檬酸钠溶液,充分混匀后离心 5 分钟,取上清液。

1333 在上清液中加入 0025mol/L 氯化钙溶液 01ml,观察是否有凝固现象,并记录凝固时间。

实验7 血液凝固和影响血液凝固的因素

实验7 血液凝固和影响血液凝固的因素第二临床医学院临床专业【摘要】目的 通过测定某些条件下的血液凝固时间,加深理解影响血液凝固的因素 方法 往加了生理盐水、肺组织浸液、棉花、石蜡、肝素、草酸钾和放在室温、冰块里的8支试管里加等量的家兔血液,分别记录凝血时间。

结果 血液凝固的顺序分别为加了棉花的试管,肺组织浸液的试管,生理盐水的试管,室温的试管,涂了了石蜡的试管,放在冰块里,加了肝素和草酸钾的血液在一个小时内未见凝血现象。

结论 棉花、肺组织浸液、生理盐水有促进血液凝固的作用,石蜡有微弱的抗凝作用,肝素、草酸钾、低温有很强的抗凝作用。

并且外源性凝血时间比内源性凝血时间短。

【实验对象】家兔体重适宜,雌雄不限,【材料】石蜡油,冰块,肝素,草酸钾,氨基甲酸乙脂;试管,动脉夹,动脉插管,秒表。

【方法】1.用200g/L 氨基甲酸乙脂按5ml/kg 体重剂量给家兔耳缘静脉注射麻醉,将兔固定于兔手术台上。

2.切开颈部皮肤后,分离颈外动脉,采血10ml,制备血浆和血清。

3.分离一侧颈总动脉,头端用线结扎,向心端夹上动脉夹。

用眼科剪在近结扎线处的血管壁剪一“V ”行小口,向心方向插入动脉插管,用线结扎固定。

以备取血之用。

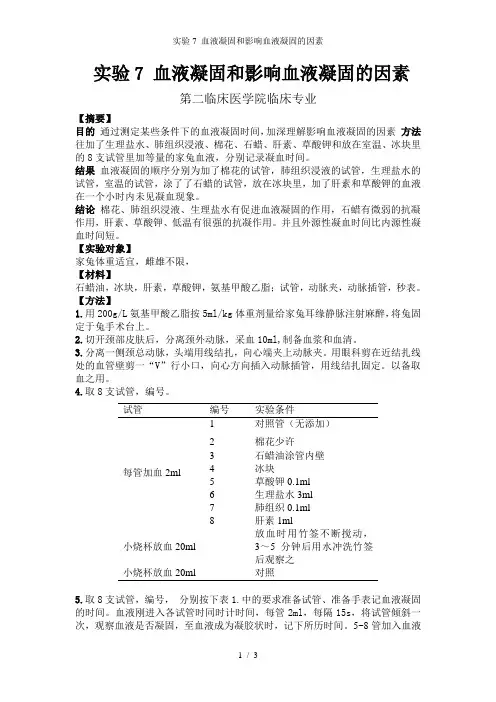

4.取8支试管,编号。

5.取8支试管,编号, 分别按下表1.中的要求准备试管、准备手表记血液凝固的时间。

血液刚进入各试管时同时计时间,每管2ml ,每隔15s ,将试管倾斜一次,观察血液是否凝固,至血液成为凝胶状时,记下所历时间。

5~8管加入血液试管 编号 实验条件 每管加血2ml 1 对照管(无添加) 2 棉花少许 3 石蜡油涂管内壁 4 冰块 5 草酸钾0.1ml 6 生理盐水3ml 7 肺组织0.1ml 8 肝素1ml 小烧杯放血20ml 放血时用竹签不断搅动,3~5分钟后用水冲洗竹签后观察之 小烧杯放血20ml 对照后,用指腹盖住试管口将试管颠倒两次,使之混匀。

6.实验观察记录各管的凝血时间【结果】表1 凝血时间编号实验条件凝血时间1 对照管(无添加)10mis2 棉花少许 1.5min3 石蜡油涂管内壁47min20s4 冰块不凝5 草酸钾0.1ml 不凝6 生理盐水3ml 22min7 肺组织浸液0.1ml 40s8 肝素1ml 不凝【分析】1.1号试管及其他试管内血液凝固,是因为血液与试管壁接触,启动了内源性凝血过程。

影响血液凝固的因素

观察某些因素对血液凝固的影响

【实验原理】

血液凝固过程中必须较多因子的参与, 因此血液凝固受许多因素的影响,除凝血 因子可直接影响血凝过程外,血凝还受接 触面、温度等影响。

影响血液凝固的因素

血液凝固(blood coagulation)

概念:血液从流动 的溶胶状态转变成不 能流动的凝胶状态的 过程

影响血液维蛋白(原)在纤维蛋白溶解 酶的作用下降解为纤维蛋白降解物(FDP)而 分解液化的过程。

纤溶生理意义: ①保持血流通畅,血液处于流动状态 ②维持血管正常通透性 ③维持血液凝固与纤溶的动态平衡

影响血液凝固的因素

纤溶的两个基本阶段:纤溶酶原的激活; 纤维蛋白(纤维蛋白原)的降解

纤溶酶原激活物

纤溶酶原激活物抑制剂

纤溶酶原

纤溶酶

纤溶酶抑制剂

纤维蛋白(原)

纤维蛋白(原)降解产物

影响血液凝固的因素

纤溶酶原的激活:

纤溶酶原 激活物

组织型纤溶酶原激活物(t-PA): 血管内皮合成,发挥局部溶栓 作用,保持血流通畅。

尿激酶型纤溶酶原激活物: 肾小管、集合管产生,在组织 修复、伤口愈合过程中,血管 外促进纤溶。

6.实验观察

每隔30s将各试管轻轻倾斜一次,观察 其中的血液是否已凝固,发现其中的血液 已呈凝胶状而不再流动时记录其时间,最 后计算出各试管血液凝固所需的时间(在本 实验条件下,如超过30分钟血液仍未凝则 视为“不凝”)。

影响血液凝固的因素

观察内源性凝血、外源性凝血过程以及血小板对血液 凝固的影响,取干洁小试管3支,按表1-1 加入各种成分, 摇匀,最后再加入0.025mol/CaCl2溶液并同时开始计时, 静置,第一管、第二管每15s倾斜一次, 第三管每隔5s倾 斜一次,观察器中的血浆已不能流动即已完全凝固,并分 别记录三个试管的血浆凝固时间。

血液凝固及其影响因素实验报告

血液凝固及其影响因素实验报告血液凝固是人体内一项重要的生理过程,它在维持人体内血液循环平衡、防止出血和保护伤口愈合等方面起着重要作用。

本次实验旨在探究血液凝固的机制及其受到的影响因素,为进一步了解这一生理过程提供实验数据和参考。

首先,我们收集了实验所需的材料和试剂,包括血液样本、凝血酶、钙离子等。

接着,我们按照实验步骤依次进行了实验操作。

首先,我们将采集的血液样本放置在离心管中,用离心机进行离心处理,以分离血浆和红细胞。

然后,我们将血浆转移至试管中,并加入一定量的凝血酶和钙离子,观察血浆的凝固情况。

在实验过程中,我们控制了不同的影响因素,如温度、pH值、离子浓度等,以观察其对血液凝固的影响。

实验结果显示,血浆在加入凝血酶和钙离子后,出现了明显的凝固现象。

并且我们发现,温度的变化对血液凝固有明显影响,较高的温度会加速血浆的凝固速度,而较低的温度则会延缓凝固过程。

此外,pH值和离子浓度的变化也会对血液凝固产生一定的影响,这表明这些因素对血液凝固起着重要的调节作用。

通过本次实验,我们深入了解了血液凝固的机制及其受到的影响因素。

这些实验数据为我们进一步研究血液凝固提供了重要的参考,也为临床上的相关疾病诊断和治疗提供了理论依据。

同时,我们也意识到血液凝固是一个复杂的生理过程,受到多种因素的调节和影响,需要我们进一步深入研究和探索。

综上所述,血液凝固是人体内一个重要的生理过程,受到多种因素的调节和影响。

通过本次实验,我们深入了解了血液凝固的机制及其受到的影响因素,为进一步研究和应用血液凝固提供了重要的实验数据和理论依据。

希望本次实验结果能够对相关领域的研究和临床实践有所帮助。

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素一、实验目的本次实验旨在探究血液凝固的过程以及了解影响血液凝固的各种因素,从而加深对血液生理特性的理解。

二、实验原理血液凝固是一个复杂的生理过程,它是由凝血因子按一定顺序相继激活而生成的凝血酶最终使纤维蛋白原转变为纤维蛋白的过程。

血液凝固可分为内源性凝血途径和外源性凝血途径。

内源性凝血途径是指参与凝血的因子全部来自血液,外源性凝血途径是指始动凝血的组织因子来自组织。

影响血液凝固的因素众多,包括血液接触面的光滑程度、温度、钙离子浓度等。

光滑的接触面不利于凝血因子的激活和血小板的黏附聚集,从而延缓血液凝固;温度降低时,酶的活性下降,凝血过程减慢;钙离子在凝血过程中起着重要的作用,缺乏钙离子会导致凝血障碍。

三、实验材料与方法(一)实验材料家兔、注射器、酒精棉球、草酸钾溶液、生理盐水、肺组织浸液、石蜡油、冰块、氯化钙溶液等。

(二)实验方法1、用注射器在家兔耳缘静脉抽取一定量的血液,分别注入两支清洁的小试管中。

2、一支试管静置,作为对照管;另一支试管用竹签搅拌,观察血液是否凝固以及凝固所需的时间。

3、在两支新的小试管中分别加入等量的草酸钾溶液和生理盐水,再用注射器抽取家兔血液注入两管,摇匀后静置,观察两管血液的凝固情况。

4、取三支小试管,分别加入等量的血液,一支置于 37℃水浴中,一支置于室温下,一支置于冰水中,观察血液凝固的时间。

5、在两支小试管中分别滴入一滴肺组织浸液和石蜡油,然后加入等量的血液,观察血液凝固的时间。

6、在一支加入血液的试管中加入适量的氯化钙溶液,观察血液凝固的情况。

四、实验结果(一)搅拌对血液凝固的影响对照管中的血液很快凝固,而搅拌管中的血液不凝固或凝固时间明显延长。

(二)草酸钾溶液对血液凝固的影响加入草酸钾溶液的试管血液不凝固,而加入生理盐水的试管血液正常凝固。

(三)温度对血液凝固的影响37℃水浴中的血液凝固时间最短,室温下的血液凝固时间次之,冰水中的血液凝固时间最长。

【实验报告】血液凝固及其影响因素

【实验报告】血液凝固及其影响因素血液凝固,这个听起来有点神秘的词汇,其实我们每个人都会经历。

它就像是我们身体里的一个小保镖,保护着我们免受伤害。

那么,血液凝固到底是怎么一回事呢?它又受到哪些因素的影响呢?今天,就让我们一起揭开血液凝固的神秘面纱吧!我们来了解一下血液凝固的基本概念。

简单来说,血液凝固就是我们体内的血小板、红细胞和血浆在受到刺激后,聚集在一起形成的一种固体物质。

这个过程可以分为三个阶段:凝血酶原转化为凝血酶、凝血酶与血小板结合、纤维蛋白形成网状结构。

这样一来,原本流动在血管里的血液就变成了一块块硬邦邦的东西,从而防止了出血。

那么,血液凝固受到哪些因素的影响呢?这可是一个非常有趣的问题。

我们要了解一下血液凝固的主要成分——血小板和凝血因子。

血小板是一种非常重要的细胞,它们能够迅速地聚集在一起,形成一个血小板血栓。

而凝血因子则是一类蛋白质,它们能够促使血小板聚集并形成血栓。

所以,影响血液凝固的一个重要因素就是血小板和凝血因子的数量。

接下来,我们再来聊聊一些其他影响血液凝固的因素。

第一个就是温度。

你知道吗?当气温降低时,我们的身体会自动增加血液的粘度,以保持体温。

这样一来,血液流动的速度就会变慢,从而有利于血液凝固。

第二个因素是酸碱度。

血液的酸碱度对血液凝固也有一定的影响。

一般来说,血液的pH值在7.35到7.45之间时,血液凝固最为正常。

如果pH值过低或过高,都会影响血液凝固。

第三个因素是荷尔蒙。

雌激素等荷尔蒙会影响血液凝固的过程,所以女性在生理期时容易出现出血现象。

最后一个因素是药物。

有些药物会影响血小板和凝血因子的功能,从而影响血液凝固。

好了,现在我们已经了解了血液凝固的基本概念以及它受到的影响因素。

那么,我们该如何预防和处理出血现象呢?我们要保证充足的休息和良好的饮食习惯。

我们还要避免剧烈运动和过度劳累,因为这些都可能导致出血。

如果出现出血现象时,我们要及时采取措施进行止血。

比如,可以用干净的纱布压迫伤口,或者使用止血带将伤口包扎起来。

血液凝固及其影响因素实验报告

血液凝固及其影响因素实验报告血液凝固是人体内一种重要的生理过程,它在维持血管通畅、防止出血以及修复受伤组织等方面起着至关重要的作用。

本实验旨在探究血液凝固的机制及其受到的影响因素,通过实验数据的收集与分析,为进一步研究血液凝固提供科学依据。

实验一,血液凝固机制。

首先,我们进行了血液凝固机制的实验。

将新鲜血液置于试管中,观察其在不同条件下的凝固时间。

实验结果显示,血液在接触到空气后,会逐渐凝固成块状物质。

这表明空气中的氧气对血液凝固起着重要作用。

进一步的实验发现,当血液中加入抗凝剂后,凝固时间显著延长,这证明了抗凝剂对血液凝固的抑制作用。

实验二,影响因素的研究。

其次,我们对影响血液凝固的因素进行了实验研究。

我们分别加入了钙离子、维生素K和温度等因素,并观察其对血液凝固时间的影响。

实验结果显示,钙离子和维生素K能够显著缩短血液凝固时间,而较低的温度则会延长血液凝固时间。

这些实验结果表明了这些因素对血液凝固过程的重要性。

实验三,血液凝固与疾病的关系。

最后,我们探究了血液凝固与疾病的关系。

我们观察了几种常见的血液疾病,如血栓形成和出血倾向,发现这些疾病与血液凝固机制的异常有着密切的关系。

血栓形成常常与血液凝固过快有关,而出血倾向则可能是由于血液凝固过慢或凝血因子缺乏所致。

总结。

通过以上实验,我们深入了解了血液凝固的机制及其受到的影响因素。

血液凝固是一个复杂的生理过程,受到多种因素的调控。

对于血液凝固异常相关的疾病,我们需要进一步研究其机制,并寻找相应的治疗方法。

这些实验结果对于血液凝固机制的研究具有重要的指导意义,也为临床治疗提供了一定的参考价值。

在今后的研究中,我们将进一步深入探究血液凝固机制,寻找更多的影响因素,并探讨血液凝固异常相关疾病的治疗方法,为人类健康做出更大的贡献。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

血液凝固及其影响因素

【摘要】目的:学习血液凝固的基本过程。

了解加速或延缓血液凝固的因素。

方法:①去家兔血液与两个烧杯中,其中一个进行搅拌,观察血液凝固时间。

②取家兔血液分别装于八个装有不同物质的试管中,(其中1号,4号不加物质),观察血液凝固时间;

结果:实验中静置的烧杯发生了凝血现象,搅拌的烧杯不发生凝血现象;血液接触面的粗糙程度,温度,等因素对血液凝固有不同的影响,草酸钾,肝素等抗凝剂是血液不发生凝固现象。

结论:血液凝固受接触面,温度,Ca2+等理化因素的影响,可将血液凝固分为内源性凝血和外源性凝血。

【关键词】:血液凝固内源性凝血外源性凝血

1 材料和方法

1.1 材料

1.1.1实验动物:家兔(由浙江中医药大学动物实验中心提供)。

1.1.2 实验器械:清洁小试管8个、小烧杯2个、竹签、秒表、试管架、哺乳动物手术器械一套、兔手术台、动脉夹、塑料动脉插管、线、棉花、水浴槽、冰盒1.1.3 实验药品和试剂:石蜡油、肝素1ml、草酸钾1ml、肺组织浸液0.1ml、生理盐水

1.2方法

1.2.1、动物麻醉及颈部手术

取一只家兔,称重。

按5ml/kg体重的剂量将乌拉坦(氨基甲酸乙酯)由耳缘静脉缓慢注入,观察动物肌张力、呼吸与眼角膜反射的变化。

动物麻醉后背位固定于兔手术台上。

剪去颈部手术野的毛,沿颈正中线在喉头上一指至锁骨上一指的地方作一5~7cm 的皮肤切口。

分离皮下组织及肌肉。

1.2.2、颈总动脉插管

在气管两侧辨别并分离颈总动脉,颈总动脉下方穿两条线备用。

在左侧颈总动脉的近心端夹一动脉夹,在动脉夹远心端距动脉夹约3cm处结扎。

用小剪刀在结扎线的近侧(结扎线与动脉夹之间)沿向心方向剪一小斜口(约占管径的一半),向心脏方向插入动脉插管,由备用的线结扎固定。

取血时将动脉夹松开即可。

3 讨论

血液凝固是指血液由流动的液体状态变为不流动的冻胶状态血液凝固过程大致分为三个主要阶段:①凝血酶原激活物形成;②凝血酶原激活成凝血酶,③纤维蛋白原转变为纤维蛋白。

在凝血酶原激活物的形成过程中分有两种不同的途径:内源性凝血途径和外源性凝血途径。

内源性凝血途径是由凝血因子Ⅻ启动的,参与血凝的全部凝血因子都在血浆内。

凝血因子Ⅻ可被各种带负电荷的物质等所激活,如血管内膜暴露的胶原纤维、玻璃、陶器等。

外源性凝血途径是由存在于血管外组织中的凝血因子Ⅲ所启动的,其余参与的凝血因子也在血管内。

凝血因子Ⅲ在脑、肺、胎盘组织含量很丰富。

不管是内源性凝血途径或外源性凝血途径,他们最后的是使血纤维蛋白的形成而使血液发生凝固。

在观察纤维蛋白原在凝血过程中作用的实验中,由于参与凝血的全部凝血因子都在血浆中,因此其凝血过程是属于内源性凝血。

由于玻璃和毛刷表面都带有负电荷,后者可激活凝血因子Ⅻ,启动内源性凝血过程。

凝血到最后阶段时,在凝血酶的作用下,把纤维蛋白原水解成血纤维蛋白;形成的纤维蛋白不断地交叉成网状结构,从而使血液发生凝固。

静置杯中的血液,由于发生了上述的血液凝固过程,所形成的纤维蛋白没有被破坏,所以杯中血液凝固。

而搅拌过的杯内血液,虽也发生血液凝固过程,但所形成的纤维蛋白却不断缠绕到毛刷上,当杯内血液的纤维蛋白原全部水解掉后,形成的纤维蛋白也全部缠绕在毛刷上,这时血纤维只能网罗毛刷附近的一些血细胞,在毛刷上见有血凝块。

经水漂洗后,血细胞被冲走,毛刷上剩下的是白色细丝状的纤维蛋白。

搅拌后的杯内血液因纤维蛋白原全部被耗尽,无法再形成纤维蛋白,则搅拌后的杯内血液不发生凝固。

由此可见,血液凝固的过程实际上是纤维蛋白形成的过程,任何一个步骤被破坏,就不会引起血液凝固。

在血液凝固的两个过程中,它们是有所不同的。

内源性和外源性凝血的主要区别,内源性凝血Ⅻ需要Ⅻ因子复合物数量多,且全部在血管中复杂、慢、约数分钟;外源性凝血Ⅲ需要Ⅲ因子复合物数量少,Ⅲ因子在血管外,其余在血管内简单、快、约几十秒钟

由上可知,外源性凝血比内源性凝血所需的时间短。

在实验结果表明,在第7试管中含有肺组织悬液,其内含有丰富的第Ⅲ凝血因子。

显然第7试管发生的血液

凝固过程主要是外源性凝血途径。

因此第7试管凝血时间最快。

血液凝固受许多因素的影响,如凝血因子的质和量、各种理化因素等。

棉花给血液凝固提供一个粗糙表面,容易使血小板发生粘着、聚集,然后发生解体,释放许多凝血因子和血小板因子;另外,棉花含许多带负电荷植物纤维,也能激活凝血因子Ⅻ,启动内源性凝血途径。

因此放有棉花的试管内血液凝固加快。

试管内壁涂上一层石蜡油时,由于石蜡油表面光滑,不易引起血小板粘着,即不易使血小板发挥促进凝血的作用。

另外石蜡油为绝缘体,其把试管表面所带的负电荷覆盖,不利于凝血因子Ⅻ的激活,因此血液凝固变慢。

血液凝固实际上是一系列蛋白酶的水解过程。

参与血液凝固的凝血因子大多数是蛋白质酶原,其水解后变成有活性的蛋白质酶,如因子II、因子XI、因子XII等(因子VII是有活性的)。

这些蛋白质酶具有酶随温度升高催化活性加强的特性,也具有蛋白质受热变性的特点。

当温度低时,蛋白质酶的活性下降,而当温度升高到42~45℃以上时,由于蛋白质发生变性,蛋白质的空间结构被破坏,从而使蛋白质功能受损,蛋白质酶的活性下降或失活。

因此,把血液放入37℃水浴时血液凝固的时间就比放入冰冻水浴时所需时间短。

体内重要的抗凝物质是抗凝血酶Ⅲ和肝素。

抗凝血酶Ⅲ与凝血酶等多种凝血因子的活性中心------丝氨酸残基结合,使这些凝血因子的活性受到抑制或失活,从而达到抗凝作用。

肝素则主要通过与血浆中的一些抗凝蛋白,如抗凝血酶Ⅲ结合,加强后者的抗凝作用。

此外,肝素还能使血管内壁细胞释放凝血抑制物和纤溶酶原激活物,增强纤溶作用。

因此在试管内放入肝素时血液不会发生凝固。

血凝过程中,Ca是重要的凝血因子,其参与了血液凝固的许多环节,当血液中没有Ca2+时血液就不会发生凝固。

在试管内放有草酸钾时,由于草酸钾与血液中的Ca2+发生化学反应,生成草酸钙沉淀,使血液中没有Ca,故血液不会发生凝固。

4 结论

血液凝固受接触面,温度,Ca2+等理化因素的影响。

血液接触面粗糙能加速血液凝固,而血液接触面光滑则降低。

低温使血凝减慢。

此外,加肝素等抗凝剂,加草酸钾除去血液中的Ca2+等可延缓血液凝固。

参考文献

[1]朱大年,主编,生理学,第7版,人民卫生出版社,2010.6 P63~65

[2]《机能学实验教程》陆源,林国华,杨武鸣主编第二版科学出版社 2010.6。