诗歌鉴赏 写景的方法与技巧模板

古诗词写景技巧及作用答题方略

精美课件

学习目标

1. 了解诗歌写景特色及作用类题型的命题角

度 2. 掌握诗歌鉴赏写景特色及作用类题型的解 题思路和答题技巧,学会准确组织表述答案, 规范答题。

分析写景特色及作用型命题角度

(1)这首词从哪些角度写出了景 物怎样的特点? (2)这首诗在写景上用了哪些技 巧? (3)请分析这首诗的 写景特色及作用。

答题要注意层次,步骤。

内容+作用(结构+情感)

写景句的作用题型示例

送人到松江 俞桂 西风萧瑟入船窗,送客离愁酒满缸。 要记此时分袂处,暮烟细雨过松江。

第一句在全诗中有何作用?

①描写了萧瑟的秋风吹打着江中即将远行的小舟 的景象(内容) ②交代了送别的季节(秋天)、地点(内容) ③渲染了离别时萧瑟凄凉的氛围(情感上的作用) ④烘托了诗人的凄凉之情(情感上的作用) ⑤为下文写离愁做铺垫。 (结构上的作用)

[注]篆:盘香。因盘香曲绕如篆文,故称。

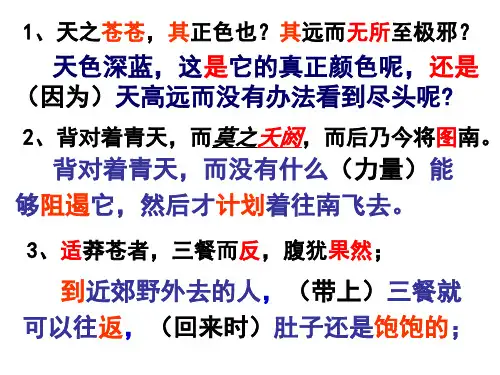

读懂诗意

清风卷来,柴门被自然地吹开,刚刚开

辟的小径,立刻栽上许多篁竹。当轩静 坐,竹梢的影子,好像通过茗碗细细地 落在轩中,篆烟飞起,竹叶的音响,宛 如随着篆烟轻轻地飘来。暑天乘凉倦卧, 看星星从修竹的倩影上穿过;冬天闲坐 吟诗,赏素雪压摧竹枝的清景。我想, 到了冬季,这儿的清景一定格外宜人, 梅花的寒香冷蕊,配上修竹的疏枝翠叶, 更有幽致,我一定不要移动墙下的一株 梅树。

的颜色比喻成云,不仅体现了烟的洁

白的色彩美,同时也突出了烟如云一

般缥缈轻盈的动态美,同时用“流” 字,生动形象地写出了烟的被风吹动 时千变万化的姿态。

(2013辽宁卷)

竹轩诗兴 张镃

柴门风卷却吹开,狭径初成竹旋栽。

诗歌写景的方法

诗歌写景的方法诗歌写景的方法一、引言诗歌是一种富有情感和意境的文学形式,而写景则是诗歌中重要的一种表现方式。

通过诗歌写景,诗人用生动的语言描绘出自然环境、人物形象和社会现象,带给读者美的享受和思考的空间。

本文将介绍一些常用的诗歌写景的方法,以供参考。

二、自然景色的描写1.使用具体而生动的形容词和比喻,如:“碧波荡漾的湖面,如同一面巨大的镜子,映照着远山的轮廓。

”2.运用色彩的对比和渲染,例如:“红日初升,映照出群山的金黄,初露的花朵仿佛火焰般绽放。

”3.运用动词和副词描绘景物的动态变化,如:“忽然间,白云在天空中翻滚,带来一场磅礴的暴雨。

”4.利用人的感官描绘景物的细节,例如:“微风吹拂着花瓣,轻柔地触碰着我的面颊,带来阵阵清香。

”三、人物形象的描写1.运用具体的细节描述人物的容貌和特点,如:“那位老人满脸皱纹,他慈祥的目光仿佛可以穿透人心。

”2.运用比喻和拟人化的手法将人物与自然界联系起来,例如:“她像一只蝴蝶,在花丛中翩翩起舞。

”3.通过描写人物的动作和行为来展示他们的性格和情感,如:“他手中拿着一本书,专注地读着,看得入迷。

”4.运用对比和冲突的手法突出人物的形象和个性,例如:“他身材高大,英俊潇洒,而她却娇小可爱,天真烂漫。

”四、社会现象的描写1.运用具体的事例和数据来描述社会现象,如:“城市的夜晚,霓虹灯的闪烁,人们在繁忙的街道上匆匆而过。

”2.通过对社会现象的描写来反映社会问题和人们的内心矛盾,例如:“高楼大厦拔地而起,远离了自然的原本,人们的心在城市的喧嚣中变得冷漠。

”3.运用对比和比较来展示社会现象的多样性和复杂性,如:“在城市的一端,贫民窟里人们挣扎于贫困和黑暗中,而在另一端,富豪们奢华享受着一切。

”五、附件本文档附带以下相关附件供参考:- 诗歌写景案例集:包含各种经典的诗歌写景作品,提供更多写景的思路和灵感。

- 诗歌写作技巧指南:详细介绍了如何运用修辞手法和文学技巧来写作诗歌,对写景起到指导作用。

诗歌鉴赏之写景手法

诗歌鉴赏之写景⼿法诗歌鉴赏之写景⼿法刘增国2019.01.09学习⽬标:1、理解诗歌写景⼿法。

2、运⽤写景⼿法。

学习过程:知识链接诗歌写景的⽅法主要有描写的顺序、多感官描写、⾊彩的运⽤、动静、虚实,对⽐、修辞(⽐喻、⽐拟、夸张等)、⽩描与细描等。

(⼀)描写的顺序。

写景是要有⼀定顺序的,这样写出的景才层次分明、清晰⾃然。

写景的顺序主要有空间和时间两类:空间顺序,如远近、⾥外、⾼低、上下、点⾯等;时间顺序,如⼀年的春夏秋冬、⽩天夜晚等。

(⼆)多感官写景。

所谓多感官写景,指综合运⽤视觉、听觉、嗅觉、触觉等多种感觉器官去描写景物,这样写出来的景有声有⾊有味、可触可感,能更好把读者带⼊诗歌所描写的画⾯,体会其中的意境。

(三)⾊彩运⽤。

诗歌虽然不能像绘画那样直观地再现⾊彩,却可以通过对景物⾊彩的描写形成强烈⾊彩感,使诗歌形成⾊调鲜明的意境美,为诗⼈表达⾃⼰的思想感情服务。

诗歌运⽤⾊彩描写景物,有两种基本⽅法:⾊彩的组合、⾊彩的对⽐。

所谓⾊彩的组合,是指诗歌在写景时将⼏种具有鲜明⾊彩特征的景物组合在⼀起,构成⼀幅⾊彩绚丽的画⾯,以表达作者的思想感情。

(四)动静。

所谓动静,是指在写景时既描写具有静态特点的景物⼜描写具有动态特点的景物,使动与静和谐统⼀于⼀幅画⾯中。

诗⼈在写景时对动静的处理,⼀般有如下⼏种⽅式:化动为静,以静写动;化静为动,以动写静;动静结合,相映成趣;以动衬静,以静衬动。

1.化动为静,以静写动。

化动为静,以静写动,是⽤写静态景物的⽅法写动态之景,让动态之景变为静态之景。

如⽩朴的《【双调】沉醉东风·渔夫》中的“点秋江⽩鹭沙鸥”⼀句,是化动为静。

“⽩鹭沙鸥”本是动态之景,作者着⼀“点”字,就让飞来飞去的⽩鹭沙鸥成为缀在秋江上⼀个个“点”,这就让整个画⾯变成了静态,表现了环境的静谧安适。

2.化静为动,以动衬静。

化静为动,以动写静:把静⽌的事物当作运动的事物来写,描写出静态事物在运动时的形态和神态。

(完整版)诗歌鉴赏之写景手法

远与近的结合

杜牧《山行》 远上寒山石径斜,白云生处有人家。 停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”

【分析】头两句描绘了秋山远景。第一句描写了秋山高远的景 象,表现了诗人勇于攀登的精神。第二句描写了秋山中的一个 特定场景,在白云浮动的天空下有几户人家隐约可见。后两句 描绘了秋山近景。“霜叶红于二月花”一句,生机勃勃,鲜艳 夺目,清新刚劲,形象鲜明,给人一种秋光胜似春光的美感。

二、从表现手法的角度赏析

诗人写景时,除安排顺序外,总要运用一些表现 手法。最常见的是动静结合(或以动衬静)、虚实结 合(或以虚写实)等,这些手法是我们在鉴赏诗歌时 需要结合诗句具体分析的。王昌龄《送魏二》前两句 写实景,是送别时的环境描写,后两句虚景,想象别 后的情景,虚实结合,扩大意境,深化主题。表现手 法的运用,使诗歌更加精彩,赏析时当然不能错过了。

动和静的结合

王维的《山居秋暝》 空山新雨后,天气晚来秋。 明月松间照,清泉石上流。 竹喧归浣女,莲动下渔舟。 随意春芳歇,王孙自可留。 • 诗人王维不愧描写山水的高手,动静结合是其主要写 景手法之一。诗人在描绘的景物中,静中有动,以动 衬静,动静结合,构成动人的意境。第二联写物, “明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过 松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻, 动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。第三联 是诗人用“竹喧”烘托山静,是所闻,用“莲动”衬 托水幽,是所见,见闻交错,“喧”“幽”互衬,颇 具艺术感染力。

【典例】

月夕 陆游 开户满庭雪,徐看知月明。 微风入丛竹,复作雪来声。 俗尘不待扫,凛然肝肺清。 村深无漏鼓,鹤唳报三更。

赏析:本诗由视觉到听觉,有静到动,以动衬静,融情 于景。首联从视觉角度写明月满庭院,颔联从听觉角度 写风吹竹子的声音似是下雪的声音,两联共同渲染庭满 落雪、月明风清的宁谧、安闲的氛围,表达了作者的喜 爱之情。

古诗写景方法与技巧

2、自明府下车以来,狗不夜吠,民不见吏。 自从您到任以来,夜里听不到狗叫声, 百姓看不到官吏(扰民了)。

9、不同意。本诗表面上表现了诗人悠 闲、恬淡、无所事事,闲立观赏一川晚 照的情景,其实内心却是无比的凄凉、 孤独和惆怅,亭基寂寞,野渡无人,落 日晚照,杜鹃啼血,再加上诗人特殊身 份---南宋移民,因而故国之思,亡国 之痛自不待言。

古诗词中的杜鹃意象 杜鹃,又名子规、杜宇等。中国古代 有“望帝啼鹃”的神话传说。望帝是传说 中周朝末年蜀地的君主,名叫杜宇。后来 禅位退隐,不幸国亡身死,死后魂化为鸟, 暮春啼苦,至于口中流血,其声哀怨凄悲, 动人肺腑,名为杜鹃。杜鹃在中国古典诗 词中常与悲苦联系在一起。李白诗云: “又闻子规啼夜月,愁空山。”白居易 《琵琶行》:“其间旦暮闻何物?杜鹃啼 血猿哀鸣。”李商隐《锦瑟》“庄生晓梦迷 蝴蝶,望帝春心托杜鹃。”

4、从调动感觉的角度来写:听觉(声)、 嗅觉(气味)、味觉、触觉或通感。 例:飞湍瀑流争喧虺,砯崖转石万壑雷。

5、从分析景物的色彩搭配的角度来考虑 例:两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

送魏二 王昌龄 醉别江楼橘柚香,江风引雨入舟凉。 忆君遥在潇湘月,愁听清猿梦里长。

注:潇湘:潇水和湘水。 请从虚实关系的角度赏析这首诗。 前两句写眼前实景:在一个橘柚飘香的日子, 诗人在江边酒楼上为朋友送别,在秋风秋雨中送 友人上船。 后两句是想象:离别之后,朋友夜泊潇湘之上, 孤月高照,难以入眠。即使入梦,两岸猿啼也会 闯入梦境,令他睡不安宁,摆不脱了愁绪。 虚实结合,写出了与友人分别时的惆怅悲凉的 氛围,表达了对友人不舍和牵挂之情。

8、①亭基 渡口 春草 晚照 杨花 杜鹃 ②动静结合(反衬,以动衬静)。寂 静的渡口,杜鹃啼鸣;春草茂盛,杨 花飘落,充满生机,动静结合。

诗歌鉴赏之写景技巧答题模式范例

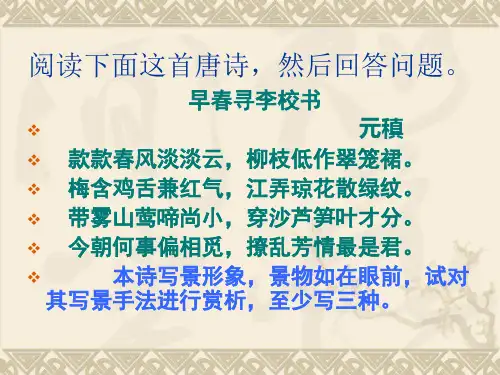

早春寻李校书

❖

元稹

❖ 款款春风淡淡云,柳枝低作翠笼裙。

❖ 梅含鸡舌兼红气,江弄琼花散绿纹。

❖ 带雾山莺啼尚小,穿沙芦笋叶才分。

❖ 今朝何事偏相觅,撩乱芳情最是君。

❖

本诗写景形象,景物如在眼前,试对

其写景手法进行赏析,至少写三种。

ห้องสมุดไป่ตู้

❖ 1、运用比喻。柳枝似笼裙,梅花如鸡舌,江 水像琼花,三个比喻从形态和色彩两方面生 动形象描写了事物。

❖ 2、动静结合。春风、江流、山莺是动景,柳 枝、梅、芦笋是静景,动静结合渲染出早春 的生机。

❖ 3、调动多种感觉写景。云白、柳绿、梅红等 是视觉,“兼红气”写的是嗅觉,“莺啼尚 小”写的是听觉,全面而细致地写出了早春 风物。

❖ 4、远近结合。第一联是远镜头,第二联是近 镜头,第五句是远镜头,第六句又是近镜头, 使画面具有层次感。

❖ 5、用词精妙。如“穿”字形象地写出春的活 力,破土而出的芦笋让人感觉到生命的力量。 “含”字写出了梅花的含苞待放的情状,生 动写出红梅迎春之势。

高考古典诗词景物描写方法鉴赏[推荐5篇]

高考古典诗词景物描写方法鉴赏[推荐5篇]第一篇:高考古典诗词景物描写方法鉴赏高考古典诗词景物描写方法鉴赏1、反衬早行陈与义露侵驼褐晓寒轻,星斗阑干分外明。

寂寞小桥和梦过,稻田深处草虫鸣。

问:此诗主要用了什么表现手法?有何效果?答:主要用了反衬手法。

(步骤一)天未放亮,星斗纵横,分外明亮,反衬夜色之暗;“草虫鸣”反衬环境寂静。

(步骤二)两处反衬都突出了诗人出行之早和心中由飘泊而引起的孤独寂寞之感。

(步骤三)约客赵师秀2、细节描写黄梅时节家家雨,青草池塘处处蛙。

有约不来过夜半,闲敲棋子落灯花。

—写出了焦急等待的心情。

早兴白居易晨光出照屋梁明,初打开门鼓一声。

犬上阶眠知地湿,鸟临窗语报天晴。

半销宿酒头仍重,新脱冬衣体乍轻。

睡觉心空思想尽,近来乡梦不多成。

【注】:觉,醒。

问:诗人善于从细微处表现生活情趣,请从这一角度赏析划线句答案:细节(或动作)描写。

“新脱冬衣”以动作暗示季节更替,“体乍轻”写出猛然间的轻松感受。

“乍轻”呼应“新脱”,描写入微,抒发了诗人切身感受到的春天到来时的喜悦之情。

秋思张籍洛阳城里见秋风,欲作家书意万重。

复恐匆匆说不尽,行人临发又开封。

陶者梅尧臣3、对比陶尽门前土,屋上无片瓦。

寸指不沾泥,鳞鳞居大厦。

提问:这首诗用了什么修辞手法?表达了怎样的思想感情?提示:诗歌把长年辛劳而居室简陋的陶者与不劳而获的统治阶级作对比,表达了作者对劳动人民的同情,以及对不劳而获的统治阶级的愤慨之情。

早梅齐己万木冻欲折,孤根暖独回。

前村深雪里,昨夜一枝开。

风递幽香出,禽窥素艳来。

明年如应律,先发望春台。

这首诗用了什么手法来写梅花?请具体说明。

答:此诗用了对比修辞手法写梅花。

作者用“万木冻欲折”和“梅花孤根暖独回”“昨夜一枝开”作对比。

这样写生动形象地突出了梅花的孤高傲雪的品格。

漫成一首杜甫 4、动静结合.江月去人只数尺,风灯照夜欲三更。

沙头宿鹭联拳静,船尾跳鱼拨剌鸣。

答案:用“跳鱼”的“拨剌鸣”衬托江面的宁谧安静,以动破静,愈见其静雨后池上刘攽(bān)一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

诗歌鉴赏写景的方法技巧

(五)从观察的角度立足点 层次来写: 远看与近观结合 仰视平视与俯视结合 空间的上下结合 高低结合

杜牧的《山行》“远上寒山石径斜,白云生处有 人家。停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”, 头两句描绘了秋山远景。第一句描写了秋山 高远的景象,表现了诗人勇于攀登的精神。 第二句描写了秋山中的一个特定场景,在白 云浮动的天空下有几户人家隐约可见。后两 句描绘了秋山近景。“霜叶红于二月花”一 句,生机勃勃,鲜艳夺目,清新刚劲,形象 鲜明,给人一种秋光胜似春光的美感。

诗歌鉴赏 写景的 方法与技巧虚写(想象联想)与实写

刘禹锡的《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。淮水 东边旧时月,夜深还过女墙来”,题为“石头城”,明显是写 “石头城”,但诗歌不从石头城入手,却从石头城周围景物—— 山、潮水、月——入手,写出了石头城这一“故国”的没落与荒 凉。 高适《塞上听吹笛》“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。借问 梅花何处落,风吹一夜满天山”,诗中一二句实写景,描写的内 容是胡天北地,冰雪消融,牧马的季节到了。傍晚,战士赶着马 群归来,天空洒下明月的清辉。在如此苍茫而又清澄的夜景里, 不知哪座戍楼里吹起了羌笛,那是熟悉的《梅花落》曲调啊!三 四句虚写景,将“梅花落”拆用,仿佛风吹的不是笛声而是落梅 的花片,它们四处飘散,一夜之间和色和香洒满天山。此诗抒写 战士们由听曲而想到故乡的梅花(胡地没有梅花),想到梅花之

(一)从直接与间接的角度看:正面和侧面描写,虚写(想象联想) 与实写 (二)从运用修辞的角度考虑:比喻 对比 夸张 比拟 借代 双关 反 问 设问 互文等 (三)从运用的表现手法的角度考虑:衬托 对比 渲染 烘托 引用典 故 象征 铺陈 白描 (四)从景物的动静的角度来写:动静景结合 以动写静 以静写动

动静结合的写景手法,往往与衬托 又不可截然分开

分析诗歌鉴赏中景物描写的特点模板

前两句写实景,是送别时的环境描写,后两 句虚景,想象别后的情景,虚实结合,扩大 意境,深化主题。表现手法的运用,使诗歌 更加精彩,赏析时固然不能错过了。

三、从诗歌的构造特点角度赏析 古诗讲究起承转合,词一般上片写景叙

事,下片抒情谈论,假设一首诗词没有按一 般规律写作,那在构造上就会有自己的特色, 鉴赏时需要对这方面的特点加以分析。或一 句一景,或句句写景,或景语作结,或前后 照顾好,构造严谨。这些都是诗歌构造方面 的特色,是赏析时简洁无视的,我们肯定要 有构造观念,从构造角度鉴赏诗歌,会收到 意想不到的效果。比方前面提到的王维的 《田园乐》,依次写了红桃、绿柳、落花、 啼莺,一句一景,并且“落花”照顾“桃 红”“莺啼”照顾“柳绿”,使诗歌构造严 谨,这一点同样可以成为这首诗写景的一大 亮点,而不应只看到它颜色方面的特色。

五、从锤炼字词的角度赏析

古人写诗特别留意字词的锤炼,留下了 如“一字师”的佳话,“推敲”的故事,鉴 赏时抓住这些运用传神的字词,可以了解所 写景物的特点,营造的意境,表达的感情, 甚至可以了解一首诗的构造特点。“昨夜一 枝开”“僧敲月下门”“春风又绿江南 岸”“遥看瀑布挂前川”„„诗句中都有运用 传神的字眼,这些字眼的运用,把整个景物 都写活了,能给人一种如临其境、如闻其声、 如见其人的感觉。一个字就惟妙惟肖的再现 了景物的特点,表达了作者的感情,鉴赏诗 歌怎能把这些遗忘呢?

固然,欣赏诗歌写景的角度还有其它,无论 从哪种角度入手,都要留意解决这几个方面 的问题:一是诗中描写了哪些景,这些景物 的特点是什么;一是作者运用哪些表达技巧 写景的,这些技巧的效果怎样;一是作者借 这些景物表达怎样的思想感情。这些方面都 必需具体阐述,才能恰到好处的答复开头提 出的问题,才能多角度的赏析写景特色,才 能写出全面准确的赏析文字。

作文范例诗歌鉴赏 写景方法

诗歌鉴赏写景方法鉴赏步骤1、抓意象。

找出诗中写到的景物,明确景物的特征和寓意。

2、品意境。

展开联想,根据诗中的景物在自己的头脑中构建诗中所展示的画面,体味诗歌情景交融的意境。

3、悟情感。

把自己融入意境中,领会诗人写景所表现的情感。

分析写作技巧1、描写景物的方法(1)从作者观察景物的立足点和描写景物的角度入手分析。

如高、低、俯、仰的变化;绘形、绘声、绘色。

(2)从作者描写景物的顺序入手分析。

即把握写景的层次。

如所见、所闻、所感;感觉、听觉、视觉、味觉、触觉的变化;远景、近景;上下;色彩的搭配等。

(3)从描写景物的技巧入手分析。

如虚实结合(“晓看红湿处,花重锦官城”);动静结合(或以动衬静,或以静衬动)(“月出惊山鸟,时鸣春涧中”);明、暗对比(“野径云俱黑,江船火独明”);以小见大(“窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”);粗笔勾勒(白描)和细部描绘(工笔)相结合(“千山鸟飞绝,万径人踪灭”与“孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”);比兴手法的运用。

2、景与情的关系诗人写景是为了衬托(包括正衬、反衬)情,具体关系为:第一种情况,“乐”景正衬“乐”情。

如“好雨知时节,当春乃发生”,一个“好”字写出了诗人对春雨到来的喜悦之情;第二种情况,“哀”景正衬“哀”情。

与第一种情况类似,凄凉之景也可以用来烘托凄凉的气氛,而且更为常见。

如“无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来”,诗人用落叶抒发了时光易逝、壮志难酬的感慨;第三种情况,“乐”景反衬“哀”情。

古人曾评价说:“以乐写哀,以哀写乐,一倍增其哀乐。

”这里的关键,或要抓住全诗的中心句和关键词,或要联系上下文。

如,“劳歌一曲解行舟,红叶青山水急流。

日暮酒醒人已远,满天风雨下西楼”,用色彩明丽之景表现的是依依惜别之情。

第四种情况,“哀”景反衬“乐”情。

景是为情服务的,若全诗是“乐”情,前面的“哀”景完全有可能是为反衬“乐”情服务的。

如李白的《塞下曲》:“五月天山雪,无花只有寒。

笛中闻折柳,春色未曾看。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

诗歌鉴赏写景的方法与技巧教学目标:通过对写景方法与技巧的掌握,更好地去完成诗歌的赏析,培养学生的审美鉴赏能力。

教学重点与难点:运用此方法具体去解答诗歌鉴赏题。

教学方法:讲练结合。

教学课时:1课时教学步骤:一.导入本节课由李白的《蜀道难》“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧虺,砯崖转石万壑雷”导入本节课。

二.考纲解读能力层级为E级,对于古代诗歌来说,该知识点主要鉴赏古代诗歌的形象语言表达技巧,其中表达技巧包括广义和狭义两种,而以广义考查盛行。

所谓的广义的表达技巧包括表现手法抒情方式修辞方法行文结构等方面的内容。

所谓狭义的表达技巧,主要指具体的表现手法。

中国古典诗歌“贵含蓄,忌直露”,有情不直言情,有恨不直说恨,而是借助于外界事物来表达,诗人惯用的手法便是借景抒情,于是就产生了为数众多的写景诗。

写景是诗歌的主要内容,鉴赏诗歌的写景就要从诗人写景的方式入手,这样才能准确把握景物中所寓含的诗人的情感,今天我们要学习的内容是表达技巧中景物的描写手法。

三.高考导航08(辽宁卷)阅读下面这首元散曲,然后回答问题。

(8分)〔正宫〕塞鸿秋浔阳即景周德清①长江万里白如练,淮山数点青如淀②。

江帆几片疾如箭,山泉千尺飞如电。

晚云都变露,新月初学扇,塞鸿一字来如线。

周德清(1277-1365),号挺斋,高安(今属江西)人。

淀:即蓝靛,蓝色染料。

(1)请各举一例说明这首散曲运用的三种修辞方法。

①比喻,如将长江比作白练,将江帆比作疾箭,将下泻的山泉比作闪电,将天上一字排开的飞鸿比作一条线等。

②对偶,如一、二两句对偶,三、四两句对偶,五、六两句对偶等。

③比拟,如说新月“学”扇。

能答出一种修辞方法并能举例说明的,给1分;答成“排比”,并以前四句为例的,可给1分。

(2)这首散曲一句一景,合起来又构成了一幅色彩绚丽的浔阳山水图。

请分别从写景的顺序和动静的角度对这首散曲作简要赏析。

①从写景的顺序看:一、二句写长江万里,远山重重,写的是大处、远景;三、四句写江上轻帆,山泉飞流,写的是个体、近景;五、六两句则是从前四句的白天转到傍晚,又由地面转到天空。

②从动静的角度看:一、二句侧重写江、山的雄伟,是静态的;三、四两句着重写江帆的迅疾、山泉的飞流,是动态的。

答出远近顺序的,给2分;答出白天夜晚顺序的,给1分;答出动静角度的,给2分。

意思答对即可。

05卷全国3阅读下面一首宋诗,然后回答问题。

(8分)雨后池上刘攽一雨池塘水面平,淡磨明镜照檐楹。

东风忽起垂杨舞,更作荷心万点声。

(1)简析这首诗是怎样表现雨后池塘水面的平静的?水面如同轻轻磨过的明镜一样,倒映出池塘边的房檐和槛柱,以此表现雨后池塘水面的平静。

(2)试从“静”与“动”的角度对这首诗进行赏析。

一、二句以“水面平”、“明镜”、“照檐楹”等写出了荷花池塘雨后幽美迷人的静态。

三、四句用“忽起”、“垂杨舞”及垂杨叶上的雨滴被风吹到荷叶上发出的“万点”声响等,表现了雨后池塘上的一种动态美。

诗既写出了静态,又写出了动态,以静显动,又以动衬静,动静结合,组成了一幅雨后池塘春景图。

四.读一读,思一思,温故以求知新(一).从直接与间接的角度看:正面和侧面描写,虚写(想象联想)与实写如虚实结合(“晓看红湿处,花重锦官城”)景物描写可以从正面入手,直接描写景物的特点,使人一目了然;也可以不从正面景物入手,而是从与其有关的侧面景物写起,来揭示该事物的特点,同时还能提供给读者丰富的想象空间。

两种方法结合运用,可以使景物的特点,更加鲜明更加突出。

“虚”与“实”,具体点说就是无形与有形、抽象与具体,想象回忆与现实。

如“愁”是虚的,因为它是无形的、抽象的,而“一江春水”、“舴艋舟”、“春草萋萋”“杨柳岸晓风残月”是实的,古诗词常借助具体、可感的事物来抒发某种感情寄托某种情怀,或借助想象或回忆来写现实的境遇和况味。

实景是诗人描写的现实客观景物,虚景是诗人通过联想或想像而虚拟的景物,虚实结合更能表达出一种浓溢的情思。

例1白居易《杨柳枝词》“一树春风千万枝,嫩于黄金软于丝。

永丰西角荒园里,尽日无人属阿谁?”第一、二句运用正面描写的手法,描写了春天柳树的娇美形态。

例2 刘禹锡的《石头城》“山围故国周遭在,潮打空城寂寞回。

淮水东边旧时月,夜深还过女墙来”,题为“石头城”,明显是写“石头城”,但诗歌不从石头城入手,却从石头城周围景物——山、潮水、月——入手,写出了石头城这一“故国”的没落与荒凉。

例3高适《塞上听吹笛》“雪净胡天牧马还,月明羌笛戍楼间。

借问梅花何处落,风吹一夜满天山”,诗中一二句实写景,描写的内容是胡天北地,冰雪消融,牧马的季节到了。

傍晚,战士赶着马群归来,天空洒下明月的清辉。

在如此苍茫而又清澄的夜景里,不知哪座戍楼里吹起了羌笛,那是熟悉的《梅花落》曲调啊!三四句虚写景,将“梅花落”拆用,仿佛风吹的不是笛声而是落梅的花片,它们四处飘散,一夜之间和色和香洒满天山。

此诗抒写战士们由听曲而想到故乡的梅花(胡地没有梅花),想到梅花之落,写出了他们的浓浓的思乡情。

(二).从运用修辞的角度考虑:比喻对比夸张比拟借代双关反问设问互文等例4 南柯子忆旧十里青山远,潮平路带沙。

数声啼鸟怨年华,又是凄凉时候在天涯。

白露收残月,清风散晓霞。

绿杨堤畔问荷花:记得年时沽酒那人家?写景时用了那些技巧,表达的思想感情和依据?写景采用了远近结合的手法。

“十里青山远”是远景,“潮平路带沙”是近景;②用了视听结合的手法。

前两句诗是视觉的描写,“数声啼鸟”是听觉的描写。

③运用了拟人的修辞手法。

“数声啼鸟怨年华”一句其实是表达作者内心的愁怨。

(三).从运用的表现手法的角度考虑:衬托对比渲染烘托引用典故象征铺陈白描如明、暗对比—“野径云俱黑,江船火独明”白描,原是中国绘画的传统技法之一,大致接近西洋画法中的速写或素描,其特点是用简练的墨色线条来勾勒画面,赋形写意,不事烘托,不施色彩。

这种画法引入到诗歌的创作中,那就是不用形容词和修饰语,也不用精雕细刻和层层渲染,更不用曲笔或陪衬,而是抓住描写对象,用准确有力的笔触,明快简洁的语言,朴素平易的文字,干净利素地勾画出事物的形状、光暗(声响)等,以表现作者对事物的感受。

例5 温庭筠的《商山早行》“晨起动征铎,客行悲故乡。

鸡声茅店月,人迹板桥霜。

槲叶落山路,枳花明驿墙。

因思杜陵梦,凫雁满回塘”。

第二联两句诗,就是六个名词(即六种景物)的组合,没有任何修饰语。

它集中地表现了早行的辛苦。

在鸡鸣声起,残目未落之时,冒着寒霜上路,可见早行辛苦。

(四).从景物的动静的角度来写:动静景结合以动写静以静写动在中国古代诗歌里,诗人们为了创设意境,特别注意动态描写,动静结合是常用的一种写景手法。

在这种手法的运用中,诗人往往独出心裁,“每着一字”,而使“境界全出”。

比如像贾岛《题李凝幽居》的“鸟宿池边树,僧敲月下门”的“推”“敲”选用,王安石《泊船瓜洲》的“春风又绿江南岸”的“绿”字的形容词用作使动动词,都是动态描写的一些典范,在动词的使用上作了不少文章。

但作为动静结合的写景方式,往往是在一种意境里描写动态与静态,并且往往是以静为主,以动衬静的方式,形成意境和形象的和谐统一。

因此,动静结合的写景手法,往往与衬托又不可截然分开。

例6 王维的《山居秋暝》“空山新雨后,天气晚来秋。

明月松间照,清泉石上流。

竹喧归浣女,莲动下渔舟。

随意春芳歇,王孙自可留”,诗人王维不愧描写山水的高手,动静结合是其主要写景手法之一。

诗人在描绘的景物中,静中有动,以动衬静,动静结合,构成动人的意境。

第二联写物,“明月松间照,”是静景,是所见,写的是月光透过松枝洒遍大地;而“清泉石上流”,是动景,是所闻,动静融为一体,构成一副清幽可爱的风景画。

第三联是诗人用“竹喧”烘托山静,是所闻,用“莲动”衬托水幽,是所见,见闻交错,“喧”“幽”互衬,具艺术感染力。

(五).从观察的角度立足点层次来写:远看与近观结合仰视平视与俯视结合空间的上下结合高低结合看同一景物,观察者所处的方位不同,角度不同,俯视,仰视,远眺,近看,视觉形象会呈现千姿百态,变化万千。

从不同角度描写,会使读者对所描写的景物产生更加全面的认识,获得更完美的感受。

例7 杜牧的《山行》“远上寒山石径斜,白云生处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花”,头两句描绘了秋山远景。

第一句描写了秋山高远的景象,表现了诗人勇于攀登的精神。

第二句描写了秋山中的一个特定场景,在白云浮动的天空下有几户人家隐约可见。

后两句描绘了秋山近景。

“霜叶红于二月花”一句,生机勃勃,鲜艳夺目,清新刚劲,形象鲜明,给人一种秋光胜似春光的美感。

(六).从调动感觉的角度来写(诸觉结合):视觉(形色)听觉(声)嗅觉(气味)味觉触觉或通感即调动人的视觉听觉嗅觉味觉触觉等各种感觉器官来描写景物如李白的《蜀道难》“连峰去天不盈尺,枯松倒挂倚绝壁。

飞湍瀑流争喧虺,砯崖转石万壑雷。

”就从听觉和视觉上渲染了一种惊险的气氛,烘托了蜀道的难与险。

例8 月夕陆游开户满庭雪,徐看知月明。

微风入丛竹,复作雪来声。

俗尘不待扫,凛然肝肺清。

村深无漏鼓,鹤唳报三更。

本诗由视觉到听觉,有静到动,以动衬静,融情于景。

首联从视觉角度写明月满庭院,颔联从听觉角度写风吹竹子的声音似是下雪的声音,两联共同渲染庭满落雪、月明风清的宁谧、安闲的氛围,表达了作者的喜爱之情。

(七).从分析景物的全景与特写景来考虑:粗笔勾勒与工笔细描(点面结合)万事万物都是彼此相互联系的,不是孤立存在的,描写的景物也一样,它们总是和周围的景物有着千丝万缕的联系。

因此,诗人在写景状物时,不是孤立地静止地写主体物,还写主体物周围的联系物,点面结合,烘云托月,使主体形象更丰满,更有特色。

例9 柳宗元的《江雪》“千山鸟飞绝,万径人踪灭。

孤舟蓑笠翁,独钓寒江雪”中就运用了点面结合的方式。

“蓑笠翁”在画面上显得比较小,但处在非常显眼的位置,是诗的中心,“孤舟蓑笠翁”属于点的描绘;前两句“千山鸟飞绝,万径人踪灭”属于面的铺陈,诗句从“鸟飞绝”、到“人踪灭”写尽了人物处境的苦寒与孤寂,并在“山”“径”前冠之以数量词“千”“万”,对突出人物坚忍不拔、卓然而立的品格起。

可以称之为点面结合。

指出一点,隐括全面。

(八).从分析景物的色彩搭配的角度来考虑:突出景物的色彩,注重色彩的多样与谐调古诗写景常涉及到声音与颜色,这是诗人利用感官多角度写景,让读者如临其境,收到了很高的艺术效果,绘形、绘声、绘色如“乱石穿空,惊涛拍岸,卷起千堆雪。

”例10杜甫《绝句》“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船”,上联是一组对仗句。

草堂周围多柳,新绿的柳枝上有成对黄鹂在欢唱,一派愉悦景象,有声有色,构成了新鲜而优美的意境。

“翠”是新绿,“翠柳”是初春物候,柳枝刚抽嫩芽。

“两个黄鹂鸣翠柳”,鸟儿成双成对,呈现一片生机,具有喜庆的意味。