中国民歌赏析总结

中国民歌的艺术特点重点

中国民歌的艺术特点重点中国民歌是中国民间音乐的一种表现形式,其艺术特点主要体现在以下几个方面:1.自然真实:中国民歌以自然真实为核心,反映了人们对自然的热爱和追求。

它们以生活中的真实事件和真实的情感为素材,表现了普通人民的生活态度和心境。

民歌没有经过太多的加工和修饰,保持了一种自然、朴素、真实的状态。

2.情感真挚:中国民歌在表达情感方面表现出真挚和深情。

民歌以其直接、纯真的方式表达了人们内心深处的情感,包括爱情、友情、亲情、别离等等。

民歌的旋律简单、朴实,直接触动人们的情感,让人们感受到其中的真挚情感。

3.音乐形式多样:中国民歌形式多样,以其独特的节奏、音调和旋律色彩独树一帜。

民歌可以以独唱、合唱、对唱等形式演唱,也可以伴有乐器伴奏或无伴奏表演。

流行的中国民歌有广东民歌、四川民歌、云南民歌等,它们都有各自特定的地域音乐特色。

4.文化传承:中国民歌是中国传统文化的重要组成部分,它承载着中国历史、文化和人民精神的传承。

民歌传统上是口头传承,通过世代口耳相传保存了丰富的历史和文化信息。

中国民歌通过表达人们的情感和经历,记录并传递着中华民族的文化精神。

5.社会价值:中国民歌在社会中发挥重要的作用,不仅是文化娱乐的一种载体,也是社会生活的一个抒发渠道。

民歌可以表达人们对社会现象的关注和思考,反映社会的价值观念和思潮。

它们也是人们生活中的精神支撑和情感寄托,引起人们对生活、社会和人情的思考和反思。

总之,中国民歌以其自然真实、情感真挚、音乐形式多样、文化传承和社会价值等方面的特点,成为民间音乐中独具魅力的一种形式。

通过歌唱中国民歌,人们可以感受到生活的真实和美好,传承和弘扬中华民族的文化精神和价值观念。

浅析中国民歌的内在美

浅析中国民歌的内在美

中国民歌是中国传统音乐的一个重要组成部分,它源远流长,承载着丰富的文化内涵和历史底蕴。

在中国久远的历史长河中,民歌一直是人们生活中的一部分,记录着民间的生活和感情,传承着智慧和文化。

中国民歌的内在美是丰富多彩的,体现在曲调、歌词、情感表达等方面,下面对中国民歌的内在美进行浅析。

中国民歌的内在美体现在其曲调上。

中国民歌的曲调清新优美,多变而又富有韵味。

不同地域的民歌曲调各具特色,如青海的《青海湖》、云南的《茉莉花》、陕北的《马兰花》等,都是以本地的风土人情为题材,表现出各自的民族特色和地域文化。

民歌的曲调具有很强的地域性和民族性,这也是中国民歌内在美的重要体现之一。

中国民歌的内在美还体现在歌词上。

民歌歌词通俗易懂,表达真挚,往往是劳动人民在生活、工作中的真实写照。

比如《茉莉花》中的“茉莉花呀茉莉花,开在寂寞的夜里,香味填满了这黑夜”,表达了对坚强女性的赞美和对生活的热爱;《马兰花儿》中的“赶山风赶大风,赶呀赶,赶狂风赶旷野,赶呀赶”,表达了对奋斗生活的追求和坚韧不拔的精神。

这些歌词内容朴实真挚,表达了人民群众的聪明才智和对生活的热爱,体现了民歌的生活本真和生命力。

中国民歌的内在美还在于其情感表达。

中国民歌的情感表达浓烈而真挚,常常是源自于生活的体验和情感的流露。

例如《茉莉花》中的深情款款,表达了对家园的眷恋;《敖包梁之泉》中的悲凉哀怨,表达了对故土的思念和对生活的苦涩。

这些民歌以其真挚的情感打动了许多人的内心,贴近了人们的生活,成为人们共同的文化记忆和情感寄托。

民歌《茉莉花》赏析

民歌《茉莉花》赏析虽无艳态惊群目,幸有清香压九秋--民歌《茉莉花》赏析摘要有300多年历史的国乐精华之十大民歌之一《茉莉花》出世以来至今深受人们的喜爱。

她在不断发展和变异中甚至走出了国门成了东方文化的使者登上了世界的大舞台充分展示了中国民歌的艺术魅力。

关键词《茉莉花》历史流变审美传播一.《茉莉花》的历史1.茉莉花曲牌的由来《茉莉花》的曲谱最早见于清代道光元年公元1821年刊刻的《小慧集》一书中。

该书卷十二“小调新谱”部分收录了一首《鲜花调》全曲共两段唱词。

由于第一段唱词开始两句为“好一朵鲜花好一朵鲜花”故名鲜花调。

《鲜花调》歌词最早出现于乾隆年间出版的戏曲剧本集《缀白裘》其中的第六集卷一《花鼓》一剧的“花鼓曲”九曲的前两曲中唱的是张生戏莺莺的故事。

2.现代版的《茉莉花》作曲家何仿在二十世纪五十年代根据江苏民歌《茉莉花》改编创作是目前流传最广的《茉莉花》歌词描述了一位姑娘想摘茉莉花又担心受责骂被人取笑又怕伤了茉莉花等的心理活动表现了一个天真可爱纯洁的美好形象生动而又含蓄地表达了人们对真、善、美的向往和追求。

改动的歌词在茉莉花上做足了文章把少女们爱花、爱美、惜花、怜花、羞怯、腼腆的心态刻画得入木三分。

曲子保持了原来的基调但前后作了增补特别是结尾加了拖腔使其更为明朗、欢快、热忱。

二.《茉莉花》的特点一.不同地域的流变同样一首歌流传到不同的地点便会与当地的风俗、饮食、方言等结合发生相应的变化。

1.江苏的《茉莉花》是“茉莉花”这个大家族中最具代表性的一首。

它采用五声音阶旋律婉转流畅节奏稳重富于变化音符的结合由于同吟诵歌词的节奏基本一致歌词与【鲜花调】一样多为一拍一字或半拍一字因此琅琅上口。

旋律以曲折的级进为主小跳进很少有典型的南方色彩特点主要传唱流域在江苏、浙江、安徽一带也是最广为流传的版本。

2.河北南皮的《茉莉花》是一首河北的典型曲调在后面运用了甩腔方式同时加以板胡、唢呐和笛子的演奏节奏则具有舞蹈性既有江南风情又赋予了其南皮地方特色。

乡韵悠悠——中国优秀民歌赏析

乡韵悠悠——中国优秀民歌赏析篇一:中国优秀民歌赏析民歌是中国文化和历史的重要组成部分,自古以来就在中国大地上流传。

民歌以其独有的方式,表达了人民对生活的感受和情感。

在中国,民歌的种类多种多样,如《青藏高原》、《在那遥远的地方》等等。

今天,我们将为您带来几首优秀的中国民歌,让我们一起来赏析它们的美妙之处。

第一首是《青藏高原》。

这首歌由李健演唱,是一首极富感染力的歌曲。

歌曲以高昂的旋律和深情的演唱风格,表达了人们对青藏高原的热爱和向往。

青藏高原是中国最著名的山脉之一,它高耸入云,被誉为“世界屋脊”。

这首歌通过表达对青藏高原的热爱,表达了人民对自然和生命的敬畏和赞美。

第二首是《在那遥远的地方》。

这首歌由王洛宾演唱,是一首经典的民歌。

歌曲以悠扬的旋律和深情的演唱风格,表达了人们对遥远地方的向往和思念。

遥远的地方可以是远方的故乡,也可以是心中的追求和梦想。

这首歌通过表达对遥远地方的向往,表达了人民对未来的渴望和追求。

第三首是《黄土高坡》。

这首歌由张信哲演唱,是一首极具影响力的歌曲。

歌曲以豪放的旋律和独特的演唱风格,表达了人们对黄土高坡的热爱和感慨。

黄土高坡是中国最著名的地貌之一,它广袤无垠,被誉为“中国的脊梁”。

这首歌通过表达对黄土高坡的热爱,表达了人民对自然和生命的敬畏和赞美。

以上三首歌曲是中国优秀民歌中的代表,它们通过不同的表达方式,表达了人民对生活的感受和情感。

民歌是中国文化和历史的重要组成部分,它记录了人民对生活的感悟和对自然的热爱。

在今后的生活中,民歌将继续传递着人民的心声和美好的祝愿。

篇二:中国优秀民歌赏析民歌是中国文化艺术的重要组成部分,历史悠久,蕴含着丰富的文化内涵。

在中国,民歌的种类繁多,有的地方民歌高昂激越,有的地方民歌轻柔婉转,每一首歌曲都有着不同的风格和特点。

乡韵悠悠——中国优秀民歌赏析《茉莉花》是中国传统民歌中的经典之作,曲调悠扬动听,歌词简洁易懂,描写了茉莉花的美丽和纯洁。

这首歌在中国乃至世界范围内都有很高的知名度和影响力,经常被用作各种场合的背景音乐。

中国民歌赏析之沂蒙山小调

班级:2011级英语3班姓名:林琳学号:2011415078 课序号:01中国民歌赏析之——山东民歌《沂蒙山小调》民歌是人类历史上产生最早的语言艺术之一。

我们的祖先,在生产活动中,创造了音乐,唱出了最早的民间歌曲——劳动号子。

原始的民歌,同人们的生存斗争密切相关,或表达征服自然的愿望,或再现猎获野兽的欢快,或祈祷万物神灵的保佑,它成了人们生活的重要组成部分。

随着人类历史的发展,阶级的分化和社会制度的更新,民歌涉及的层面越来越广,其社会作用也显得愈来愈重要了。

从中国民歌的地域分布来看,大概可以分为北方草原文化民歌区,西部受伊斯兰文化影响的新疆民歌区,西部受佛教文化影响的藏族民歌区,西南高原多民族古老原始文化民歌区,东北受萨满教影晌的狩猎文化民歌区,西北高原多民族半农半牧文化民歌区,中原及东部沿海有着古老传统文化的汉族民歌区。

汉族民歌区是六个区中最大的一个,而山东民歌则属于东北区部平原民歌支区,山东民歌是山东人民智慧的结晶,是中国民族音乐中的一个璀璨明珠。

山东民歌种类多,分布广,分布范围大,其中尤以小调歌曲所占比例大,也是最能代表山东民歌的一种音乐体裁。

其小调代表作《沂蒙山小调》是山东民歌中流传最广影响最深远,也是最能代表山东民歌的典范作品之一。

走进沂蒙山区,这首沂蒙山小调在山里,在田间,四处回荡,这首歌沂蒙山的百姓已经唱了60年,60年里沂蒙山小调已经成了沂蒙山的代名词,人们认识沂蒙山,就是从听了这首沂蒙山小调开始的,沂蒙山的民歌,沂蒙山的历史和文化,悠远而古老。

在这片充满着传奇色彩的土地上,两千多年里孕育了深厚的历史文化,在将近百年的时间里,沂蒙山人用勤劳勇敢写下过辉煌的篇章。

千百年里,沂蒙山人用歌声抒发着自己的情感,传递着古老的历史和文化,从远古一直延续到今天。

正月里来什么花,先开先败,什么人手挽手走下山来,正月里来什么花先开先败,什么人手挽手走下山来,正月里来迎春花,先开先败,梁山伯祝英台走下山来,正月里来迎春花先开先败,梁山伯祝英台走下山来。

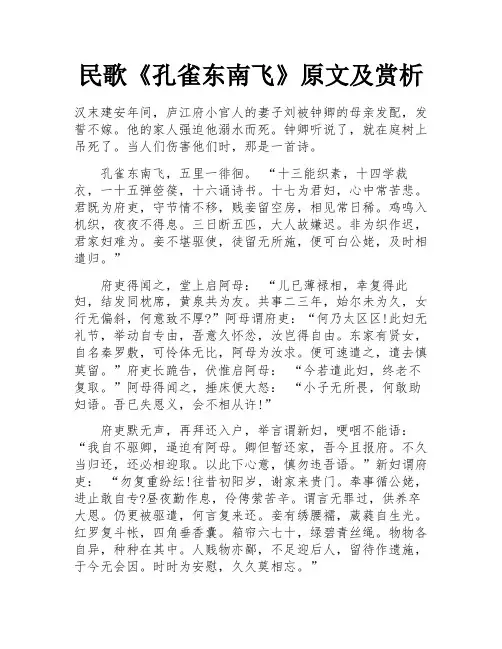

民歌《孔雀东南飞》原文及赏析

民歌《孔雀东南飞》原文及赏析汉末建安年间,庐江府小官人的妻子刘被钟卿的母亲发配,发誓不嫁。

他的家人强迫他溺水而死。

钟卿听说了,就在庭树上吊死了。

当人们伤害他们时,那是一首诗。

孔雀东南飞,五里一徘徊。

“十三能织素,十四学裁衣,一十五弹箜篌,十六诵诗书。

十七为君妇,心中常苦悲。

君既为府吏,守节情不移,贱妾留空房,相见常日稀。

鸡鸣入机织,夜夜不得息。

三日断五匹,大人故嫌迟。

非为织作迟,君家妇难为。

妾不堪驱使,徒留无所施,便可白公姥,及时相遣归。

”府吏得闻之,堂上启阿母:“儿已薄禄相,幸复得此妇,结发同枕席,黄泉共为友。

共事二三年,始尔未为久,女行无偏斜,何意致不厚?”阿母谓府吏:“何乃太区区!此妇无礼节,举动自专由,吾意久怀忿,汝岂得自由。

东家有贤女,自名秦罗敷,可怜体无比,阿母为汝求。

便可速遣之,遣去慎莫留。

”府吏长跪告,伏惟启阿母:“今若遣此妇,终老不复取。

”阿母得闻之,捶床便大怒:“小子无所畏,何敢助妇语。

吾已失恩义,会不相从许!”府吏默无声,再拜还入户,举言谓新妇,哽咽不能语:“我自不驱卿,逼迫有阿母。

卿但暂还家,吾今且报府。

不久当归还,还必相迎取。

以此下心意,慎勿违吾语。

”新妇谓府吏:“勿复重纷纭!往昔初阳岁,谢家来贵门。

奉事循公姥,进止敢自专?昼夜勤作息,伶俜萦苦辛。

谓言无罪过,供养卒大恩。

仍更被驱遣,何言复来还。

妾有绣腰襦,葳蕤自生光。

红罗复斗帐,四角垂香囊。

箱帘六七十,绿碧青丝绳。

物物各自异,种种在其中。

人贱物亦鄙,不足迎后人,留待作遗施,于今无会因。

时时为安慰,久久莫相忘。

”外面公鸡啼叫,新娘妆容严整。

绣我的裙子,什么都是四五。

我的脚踮着脚尖,我的头闪闪发光。

腰若流水,则闻明月。

指洋葱根,口含达尼。

细步天下无双。

上堂拜阿母,阿母怒不止。

“昔作女儿时,生小出野里,本自无教训,兼愧贵家子。

受母钱帛多,不堪母驱使。

今日还家去,念母劳家里。

”却与小姑别,泪落连珠子。

“新妇初来时,小姑始扶床,今日被驱遣,小姑如我长。

民歌《走西口》赏析

《走西口》是一首由女声演唱的古老民歌,流传于晋、陕、蒙三省交界处,这首已经流传了几百年地道民歌成为了晋商文化的符号之一。

很多人是因为《走西口》民歌而对山西有了最初认识,进而延伸到对晋商辉煌历史的崇敬的。

民歌《走西口》牵扯出一段厚重历史,这段历史曾经包含了成千上万人的命运。

据史料记载,旧社会,晋西北、陕北地区有百分之七、八十的人过着这种走西口的漂泊生活。

在近代史上,“走西口”意味着流浪、哀怨和思念,还有绝望。

天长日久,以咏叹离别、思念、期盼为主要内容的民歌便在这些地区广泛传播,“走西口”的生活提炼出了独具特色的歌唱主题。

民歌《走西口》是流传于山西、陕西、甘肃、青海等地的民歌,最初的起源不可考,或曰为山西民歌,或曰为陕西民歌。

西口的具体位置,有人曰为山西的杀虎口,位于山西省朔州市右玉县西北部,现为集中展示“西口文化”的着名风景名胜区。

从山西人走西口的大致路线图看,山西人从山西中部和北部出发,一条路向西,经杀虎口出关,进入蒙杀虎关,古草原;一条路向东,过大同,经张家口出关进入蒙古。

民间所说的“走西口”中的“西口”就是山西省朔州市右玉县杀虎口。

走出这个西口,就到了昔日由山西人包揽经商天下的归化与绥远(统称归绥)、库伦和多伦、乌里雅苏台和科布多及新疆等地区。

“杀虎口”还是通往蒙古恰克图和俄罗斯等地经商的重要商道。

“杀虎口”的兴衰史也反映了晋商发展兴衰的历史。

其实,西北地区老百姓讲的“口外”,指的主要是山西、陕西境内的长城隘口,过了长城,便是内蒙。

自明末开始,包括山西境内部分地区在内的西北地区常年天灾不断,贫困百姓多越过长城到口外的内蒙地区寻找生计,是为“走西口”。

走西口者多为青壮年劳力,他们在口外开垦务农,贸易经商,促进了内蒙地区的繁荣。

清代是中国人口发展史上的一个重要时期。

清初通过康雍乾三世的恢复发展,到乾隆朝全国人口突破三亿大关。

人地矛盾尖锐,大量内地贫民迫于生活压力,“走西口”、“闯关东”或“下南洋”,形成近代三股大的移民浪潮。

中国民歌演唱与赏析

中国民歌演唱与赏析有一首题为《女娃担水》的民歌:红格丹丹太阳落西山,十七八的女娃把水担;小担儿闪,担钩钩响,快步来到井台儿上。

不觉得刮风树影影动,东照西照没有个人;手摇桶摆挹起猛然闪出个“冒失鬼”!他扳转奴的肩膀亲了个嘴;奴要走来他不让奴走,他一把拉住奴的手。

奴要喊来他不给奴嘴里塞了一块洋冰糖;洋冰糖甜,浑身上下热汗淌!哎哟哟,哎哟哟。

邻居家干妈来得巧,他一骨碌爬起大跑了。

赏析:这是一个美好的黄昏,十七八岁的女娃挑着走在通往水井的小路上,铁质的担钩发出“叮当,叮当”的声响。

女娃的心情轻松而快乐。

“不觉得刮风树影影动”的异常,在女娃娃的心头罩上迷团,“东照西照没有个人”使“轻松而快乐”的心情顿然消失,一种惊慌,甚至是手摇桶摆挹起一担水”,渴望发生,又害怕发生的的事情终于发生:在她的面前!“冒失鬼”、“勾魂鬼意”,而在陕北民歌以及日常生活中,却是女性对自己称谓,类似现代男女青年约会时,男的拥抱或者亲吻女友时,姑娘佯作生气,或者不愿意,撒娇地说“你真坏!”、“讨厌”,他扳转奴的肩膀亲了个嘴既描绘他们之间拉扯的状况,还有一层引深的含意,她从未体验过的那种事情,今天注定是躲不过去了。

在她的潜意识中渴望那种“体验”。

可是,这种“体验”的突然降临,又使她惊慌失措:“奴要走来他不让奴走,一把拉住奴的手;奴要喊叫他不让,给奴嘴里塞了一块洋冰糖。

”尽管她渴望与异性的交合,尽管她心中明白,这个事情的发生已成定局,但她反反复复地表白:她要走,她要喊,这个事的发生,是“冒失鬼”的强迫而致,这种“表白”是对自己的“理智”的交待,对社会传统观念的解脱”一个“甜”字,道破她显她潜藏在心底的意识。

即将发生之际,“得巧”还是“来得真不是时候”?“他一骨碌爬起来大跑了”,是“庆幸”,还是寻味!。

民歌《》艺术赏析

民歌《》艺术赏析

民歌《青海湖》艺术赏析青海湖是中国著名的一个湖泊,位于青海省西部,是中国第四大湖,是中国最大的内陆咸水湖泊。

《青海湖》是一首民歌,歌词描绘了青海湖的美丽景色,充满了浓浓的诗意。

《青海湖》的歌词流畅舒缓,清新优美,把青海湖的美景描绘得惟妙惟肖,引人入胜,令人流连忘返。

歌词中穿插着青海湖的自然风光,如林荫深处的小鸟唱响,湖中泛起的朵朵浪花,湖面上烟雾缭绕的彩虹,以及湖边清澈的河水,这些景色既有着浓郁的原始风貌,也有着和谐的美妙景色。

《青海湖》的旋律简单悠扬,悠久而柔和,使人流连忘返,把青海湖的自然风光传达得淋漓尽致。

它的旋律节奏活泼,曲调优美,唱出了青海湖的壮丽和美丽,让人有一种放松的心情。

《青海湖》的演唱者也赋予了这首歌曲更多的魅力,他们用他们深厚的声音唱出了青海湖的美景,表达出一种深深的情感,让人犹如亲临湖畔,体验到湖泊的美丽。

总之,《青海湖》是一首经典的民歌,它把青海湖的美丽景色描绘得淋漓尽致,令人流连忘返,让人仿佛亲临湖畔一般,感受到青海湖的美丽。

中国经典民歌赏析

2021/3/10

讲解:XX

1

中国民歌欣赏

民歌是中国音乐的组成部 分,要了解中国音乐,就 必须研究民歌。

——冼星海

2021/3/10

讲解:XX

2

民歌概述

民歌:指民间歌曲。是人民群众在长期的 生活劳动和斗争中口耳相传,不断加工而 形成的。它是人民群众集体创作,智慧的 结晶。 民歌的特点:短小、生动、纯朴 民歌的体裁:劳动号子 、山歌 、小调

讲解:XX

12

2021/3/10

原生态唱法的存在是客观事实。它最初源 自于我国民间极少数人的口中,但分布广泛。 之后又数次成为央视青歌大赛的亮点声音,并 深受广大听众的喜爱。它的发声原理是新生儿 的哭声,该哭声的发声位置恰恰是在人体的胸 腔,于是原生唱法就成为了人类唯一的原自然 声发声方法。

原生态唱法包括我国丰富多彩、形式繁多 的民间音乐的各种类型,除了民间歌曲外,还 有民间戏曲演唱、民间曲艺(说唱)演唱等, 总体上说是最接近民族、民间的没有经过太多 修饰的一种唱法,它是民族唱法的初形和起源。

2021/3/10

讲解:XX

9

1 是一种在城镇中流行的民歌,故有“里 巷之曲”之称。小调又叫“小曲”,它 主要产生于民间生活与风俗活动过程中。 小调的内容题材相当广泛,并渗透到社 会的各个角落。咏唱历史故事传说、描 述自然风光、抒发离情别愁、表现男女 青年的爱情是小调表现的重要内容。

2 小调的曲调抒情、流利,感情委婉、细腻,结构规整、 均衡,节奏匀称、整齐。

信天游的比兴非常广泛,上至日月星辰, 风云雨露;下到花草树木,鸟兽虫鱼;还 有柴米油盐,五谷杂粮,衣食起居都可以 起兴作比。

比如:“羊肚子手巾(那)三道道蓝,我 那当红军的哥哥(哟)回来了。”又如: “羊肚子手巾(那个)三道道蓝,你说 (那个)难呀难也不难。”“起”是一样 的,但是兴起的却是完全不同的内容。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

中国民歌赏析总结

在大二课程选修时,我之所以选中国民歌赏析这门课,原因有四,一是班级里大部分的人都选了这门课;二是觉得中国民歌赏析这门课应该会很轻松;三是我本人还是蛮喜欢音乐的;四是自己对于风格迥异的中国民歌的好奇。

在上第一节课时,吴勇老师首先给我们讲解了中国民歌的概念,中国民歌:民歌是人民的歌,是广大人民群众在社会生活实践中,经过广泛的口头传唱逐渐形成和发展起来的,和人民生活紧密地联系着的歌曲艺术。

还特地说明了民歌的几个特征。

1、民歌在劳动中产生,表达人民的感情、意志和愿望。

2、民歌是口头创作,口头流传的。

3、民歌在流传过程中经过集体的口头加工。

4、我国有不计其数的、各具特色的民歌。

5、民歌是艺术宝库中璀璨的明珠。

后来又说了中国民歌的分类,分为:号子、山歌(包括一般山歌、小调三大类,教授了我们《起蓬号子》,《对鸟》,《马灯调》三首浙江民歌。

这三首民歌对应的地区分别是象山,温州和宁波。

对于《起蓬号子》还特意播放了视频给我们看。

还提及了《澧水船夫号子》,这一船工号子。

然后还告诉我们中国音乐的音阶只有五个音——宫商角徵羽,分别对应西方七声音阶的12356。

其中还说起了在后来的课程中,令人印象深刻的是,吴勇老师以《沧海一声笑》为例,教授了我们通过听音符发现中国音乐和西方国家音乐,日本音乐的区别,十分典型。

在教授《沂蒙山小调》时,告诉我们《沂蒙山小调》并不是小调,而是山歌。

在教授不同地区的民歌时,就说了在离我们浙江地区越近的地区的民歌,我们越是容易体会;而因为地理环境、方言等原因,离我们浙江地区越远的地区的民歌,越是难以学会。

而我们在接下来的课程中深深地体会到了这一点,就像安徽的《凤阳花鼓》我们唱起来就朗朗上口,但是四川的《黄杨扁担》,甘肃的《下四川》就让人觉得诘屈聱牙。

至于对吴勇老师的感想和老师需要改善的地方,我觉得老师教授的还不错,每节课吴勇老师都是先示范,领唱,再让我们唱。

每节课都在教同学们这一类民歌的音阶的唱法,不厌其烦地教了一遍又一遍,对作为一个音乐老师来说,吴勇老师十分称职,也很到位。

但是这门课的大部分时间的课堂氛围都不是很活跃,老师本人也缺少感染力,让人感觉有些无趣和沉闷。

对于这个问题,吴勇老师并没有拿出有效措施。

总而言之,我在中国民歌赏析这门课里学到了很多知识,我觉得中国民歌所表达的感情直白,热烈。

能让人感受到民歌的独特魅力,激发学生对祖国民族民间音乐的兴趣,增强学生的民族自豪感。

民歌是人民集体智慧的结晶,又经受了时间的考验,因而优美动听,具有永恒的生命力。