第八章 普通逻辑基本规律

逻辑学 第八章 逻辑基本规律

7

二、违反矛盾律要求的逻辑错误

要求:在同一思维过程中,对同一对象所 作的互相反对或互相矛盾的判断,不能都断定 为真,即不能“两可”,必须断定其中必有一 假。

错误:违反矛盾律要求的错误叫自相矛盾。 (韩非子“以子之矛,功子之盾,何如”)

8

三、正确区分逻辑矛盾与辩证矛盾

两者是两种不同的矛盾: ⒈性质不同。 ⒉内在关系不同。 ⒊逻辑值不同。 ⒋客观基础不同。 ⒌解决方法不同。

17

二、充足理由律对正确思维的要求

⒈理由要真实。 ⒉理由与推断之间要有逻辑联系。

三、违反充足理有律要求的逻辑错误

⒈理由虚假:以主观臆造的理由为根据。 ⒉推不出来:有时,孤立地看,理由是真实的, 但它同推断没有必然逻辑联系, 从与意义

关系:同一律、矛盾律、排中律在本质上是一 致的。它们都反映思维的确定性,但它们反映的 角度和形式是不同的。 同一律:肯定形式,同一性。 矛盾律:否定形式,一贯性。 排中律:“非此即彼”,明确性。 充足理由律:论证性的反映。 意义:是正确思维的必要条件。是科学理论的有 利工具

第八章

逻辑基本规律

1

第 一 节 逻 辑 基 本 规 律 概 述

逻辑规律 有 同一律、矛盾律、

逻辑学:逻辑基本规律

如果理发师给自己理发,那么,他就属 于给自己理发的那类人。但按照他的规定, 他是不给这类人理发的。因此,他不能给自 己理发。

如果理发师不给自己理发,那么,他就 属于不给自己理发的那类人。按照他的规定, 他是要给这类人理发的。因此,他能给自己 理发。

这样,理发师就陷入了无法解脱的矛盾 之中。

指在同一思维过程中,任何一个思想与 这一思想的否定不能同时为假,必有一真。 也可以表述为:在同一思维过程中,任何一 个思想,或者反映某个对象,或者不反映这 个对象,二者必居其一。 排中律的逻辑表达式:

在同一个思维过程中,每个思想自身必须保 持同一。

A←→A 违反同一律的逻辑错误主要表现为两种:偷 换概念或混淆概念,偷换论题或混淆论题。

指在同一思维过程中,把具有某些联系或表面有某 些相似之处的不同概念当作相同概念来使用,或者 把同一概念在不同意义上使用。从而构造了不恰当 的命题。如果使用者故意为之,我们称之为“偷换概 念”,如果使用者无意而为则属于“混淆概念”。

就概念而言,矛盾律要求在同一思维过程中, 不能用一对相互矛盾或相互反对的概念去表 示同一客观对象。 就命题而言,矛盾律要求,在同一思维过程 中,对同一事物不能做出具有矛盾关系或反 对关系的论断。

“自相矛盾”一词出自《韩非子·难一》: “楚人有鬻矛与盾者,誉之曰:‘吾盾之坚, 物莫能陷也。’又誉其矛曰:‘吾矛之利, 于物无不陷也。’或曰:‘以子之矛,陷子 之盾,何如?’其人弗能应也。夫不可陷之 盾与无不陷之矛,不可同世而立。”

﹁B→B; B←→﹁B。

悖论的推导过程是不违反普通逻辑的矛盾律

的,但是它的前提和结论却相互矛盾。

最古老的悖论出自古希腊克利特岛人爱匹门 尼德的断言:“所有的克里特岛人都是说谎 者。” 如果爱氏的这句话是真话,可见,作为克利 特岛人的爱氏就在说慌,那么,他的断言就 是假的。反之,如果爱氏的话是假的,可见 作为克利特岛人的爱氏就可能没有说谎,那 么他的话就是可能真的。

法逻-普通逻辑学的基本规律

由此我们可以提出矛盾律在命题方面的第一条要求: 1.不能同时肯定具有矛盾关系或反对关系的两个命 题。 我们曾经介绍过什么是矛盾关系命题、反对关系命 题。矛盾关系命题是指不能同真、不能同假、一真 一假的两个命题,反对关系命题是指不能同真、可 以同假的两个命题。 例1:“我们老家有一个山洞非常恐怖,从来没有 人进去过,进去的人从来没有出来过。” 例2:我校所有大学生都勤奋”和“我校所有大学生 都不勤奋”就是反对关系命题。

“人是由猿猴进化而来的,张三是人,所以,张三 是由猿猴进化而来的。

鲁迅的著作不是一天能够读完的,《孔乙己》是鲁 迅的著作,所以,《孔乙己》不是一天能够

先生好饮乎?此地有万家酒店。”

教条主义的学习方法的确不好,应当克服。但是又难于克服,如背警 句、背外语生词、演员背台词等等,怎么能全都不用呢?(混淆概念)

四大基本规律:同一律、矛盾律、排中律、充足理 由律

逻辑思维的规律是人们思维过程中正确地运用概念、 命题、推理等思维形式的规律。普通逻辑所研究

的基本规律(简称逻辑规律)有:同一律、矛盾

律、排中律和充足理由律。

逻辑基本规律是人类正确思维和有效交流的

起码要求。

逻辑基本规律是正确思维所必须遵守的最基本的思 维准则。 人们在交流思想过程中,必须满足两个起 码的要求:一是要有确定性,具体表现为思想的 同一性、一贯性和明确性。二是要有论证性,即 每一个确定的思想或论断何以为真或何以为假。 同一律是思维具有同一性的规律,不矛盾律是思 维具有一贯性的规律,排中律是思维具有明确性 的规律,充足理由律是思维具有论证性的规律。

有两个猎人老伊和老鲍一起到山里去打猎。在树 林里.他们看见一棵大松树上有一只可爱的小松 鼠。奇怪的是,这只小松鼠一点也不怕人,张大 着双眼紧盯着老伊和老鲍。他们向左走了几步, 松鼠也同样向左移动了几步。他们向右走了几步 ,松鼠也向右移了几步。老伊和老鲍干脆围绕着 这棵大松树走了一圈,没想到的是,这只松鼠也 在树上绕了一圈,它的脸一直对着两个猎人,并 且双眼紧紧盯着他们。

普通逻辑的基本规律

例3:物质是不灭的,人体是第物2页质/共,16所页以,人体是不灭的。

偷换论题或转移论点

例:英国博物学家、进化论者赫胥黎在达尔文发表《物 种起源》后,大力宣传进化论学说,并第一个提出了 人类起源的问题,但遭到当时教会的反对。一次在辩 论“人类是否由猿猴进化而来”时,大主教威尔勃福 斯对赫胥黎进行人身攻击:“请问,是你的祖父还是 祖母是由猴子变来的?”。

第3页/共16页

同一律的作用

1.同一律保证了同一思维过程中,特定思维的确 定同一性,这是正确思维的必要条件。

2.同一律是逻辑思维最基本的规律。

3.同一律有其使用范围,它必须在“同一思维过 程”中才有效。

所谓“同一思维过程”是指同一时间、同一关系 (方面)、同一对象而言。

4、同一律仅仅是普通逻辑的规律。

第6页/共16页

1、“自相矛盾”在概念上的表现是,同一思维过程中的 同一概念包含着相互矛盾或相互反对的思想。从而使 这一概念不能指称任何对象。

例1:这次战争对他们而言既是正义的又是非正义的。

例2:他已经发表了将近20多篇文章。

例3:巍巍长城,气势磅礴,雄伟壮观。她是我国劳动人 民的智慧结晶,也是伟大祖国的天然屏障。

第4页/共16页

6.3. 矛盾律

基本内容

在同一思维过程中,互相否定的思想不能同时为真。 同一思维过程:在同一时间、同一关系(或同一方面)下,对同一对 象的思考、断定。 互相否定的思想:具有矛盾关系和反对关系的命题 不能同真:只能一真;一真时,另一假

公式: ¬(A ∧¬A) = ¬(p∧¬p)

A 与¬A既代表矛盾关系,

第7页/共16页

论普通逻辑的基本规律

论普通逻辑的基本规律————————————————————————————————作者:————————————————————————————————日期:论普通逻辑的基本规律普通逻辑基本规律的概述:普通逻辑的基本规律是关于思维的逻辑形式的规律,它们普遍地适用于概念、判断和推理,相对于各种逻辑形式特有的规律(规则),它们是逻辑形式的基本规律。

我们在思维中经常运用的各种逻辑形式,都有她各自的特点和各自特殊的规则,例如,概念的定义和划分,判断的换质、换位,以及各种推理和论证,都在遵守自己的一些特殊的规则。

但是我们在思维过程中除了要遵守这些特殊的规则外,还要遵守一些基本的、广泛适用的逻辑规律。

这些基本规律分别贯串于所有逻辑形式之中,是思维的内在的、本质的联系,是运用各种逻辑形式的总原则。

各种逻辑形式的具体规则是由基本规律产生出来的,是基本规律在各种逻辑形式中的具体体现。

逻辑基本规律有四条,即同一律、矛盾律(有的书叫不矛盾律)、排中律和充足理由律。

遵守这些逻辑规律,就可以使我们的思维首尾一贯,保持同一和确定,从而做到概念明确,判断恰当,推理有逻辑性和论证有说服力。

违反这些规律的要求,我们的思维的论证就会含混不清,自相矛盾,模棱两可和无论证性,从而也就不能达到正确地表达思想,交流思想和正确地认识事物的目的。

逻辑的基本规律是思维规律,不是客观事物本身的规律。

事物本身并不存在是否遵守同一律、矛盾律、排中律和充足理由律的问题。

但它们又不是和客观现实亳无关系的纯粹的思维规律。

这些逻辑规律虽然只在思维论证中起作用,但却都是客观事物的一定的规律、方面和关系的反映。

人们能发现、认识它们,并在思维实际中加以运用,但不能改变或废除它们。

一旦人们违反了这些规律的要求,思维就会发生混乱。

同一律、矛盾律和排中律是客观事物本身所具有的相对固定性的反映,而充足理由律则是事物的因果必然联系的反映。

因此,它们带有强制性和规范性。

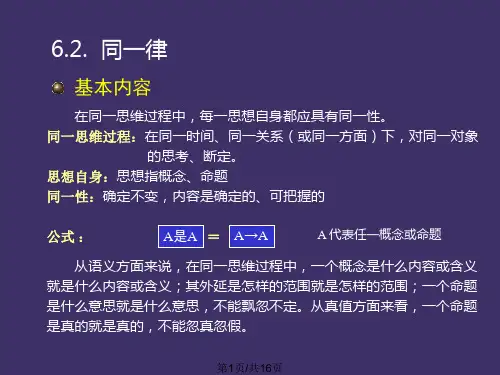

一、同一律1、同一律的基本内容和要求同一律的基本内容是:在同一思维过程中,每一思想的自身具有同一性。

普通逻辑的基本规律

欢迎阅读第八章普通逻辑的基本规律第一节普通逻辑基本规律的概述逻辑思维规律作为普通逻辑的研究对象,它包括两个部分的内容:一是概念、判断、推理等各种逻辑形式的特有规律,二是普遍适用于各种逻辑形式的基本规律。

就普通逻辑的基本规律而言,主要包括:同一律、矛盾律(或称不矛盾律)、排中律和充足理由律①。

一、普通逻辑基本规律的作用普通逻辑基本规律是人类正确进行逻辑思维的根本准则和基本依据。

正确的逻辑思维必须具另外,就表同一律是指在同一思维过程中,任何一个思想必须保持自身的同一。

也可以表述为在同一思维过程中,任何一个思想,如果它反映了某个客观对象,那么它就反映了这个客观对象。

同一律的逻辑表达式:A 是A ,或者A →A 。

表达式中,“A ”表示任何一个思想(概念或判断)。

“A 是A ”指在同一思维过程中,如果A 反映什么,那么它就反映什么。

“A →A ”表示如果A 是真的,那么它就是真的;如果A 是假的,那么它就是假的。

即在同一思维过程中,一个概念或判断所反映或所断定的内容始终如一,其性质始终不变。

①关于充足理由律是否属于普通逻辑的基本规律,逻辑界历来有争议。

本章对充足理由律也作一介绍,供学习时参考。

②“概念和判断”是与“词项和命题”对应的,考虑到日常思维中对违反普通逻辑基本规律的逻辑错误进行命名的语言习惯,我们在本章中使用“概念和判断”这一称谓。

同一律要求人们的思维过程要具有同一性、确定性。

就概念而言,同一律要求在同一思维过程中,所使用的概念必须保持相同的内涵和外延。

例如,“质量”这一概念,在同一思维过程中要有确定的含义。

如果在一段议论中的各处它都是指“产品或工作的优劣程度”,那么,这段议论就遵守了同一律。

反之,它如果时而表示这个意义,时而又表示为“由物体所含物质的多少决定的量度物体惯性大小的物理量”,那么,“质量”这个概念就失去了同一性,从而违反了同一律。

就判断而言,同一律要求在同一思维过程中,某一判断的内涵(内容)和外延(真值)保持不变,具有确定的思想和逻辑值。

普通逻辑的基本规律

2、矛盾律的要求是:在同一思维过程中,不能同 时肯定相互对立的思想。是非不可两可,就是这 个意思。 在概念方面,矛盾律要求:在同一思维过程中, 不能用相互矛盾或反对关系的概念指称同一对象。 比如:有小孩讲:街上来了一群女解放军叔叔。 这是不合逻辑的。 在判断方面,矛盾律要求:在同一思维过程中不 能既断定对象是什么(或具有某种属性),又断 定它不是什么(或不具有某种属性)。

有一个旅行者经过长途跋涉,又渴又饥,步履艰难地走进了一家 酒店。“老板,请问夹肉面包多少钱一份?”“五先令一份,先 生!”“请给我拿两份。”老板给了旅行者两份夹肉面包,旅行 者又问:“请问,黑啤酒多少钱一瓶?”“十先令一瓶,先 生!”“现在我感到渴比饿还厉害,我想用两份夹肉面包换一瓶 黑啤酒,可以吗?老板!”“当然可以。”老板爽快地说。老板 收起了面包,拿来一瓶黑啤酒,旅行者“咕嘟咕嘟”一饮而尽, 嘴巴一擦,然后背起背包就要登程。老板急忙叫住他,客气地说: “先生……”旅行者打断了老板的话,不耐烦地说:“难道非要我 在这里住下?”“不,先生,您还没有付啤酒钱呢?”“我不是 用夹肉面包换的啤酒吗?”“可是面包钱您也未付啊,先 生!”“我没有吃你的面包.为什么要我付面包钱啊?”“是啊, 他没有吃我的面包。”老板想,一时竟找不出对方的差错,听任 旅行者扬长而去。 在这段故事中,旅行者用了偷换概念的手法进行诡辩,使对 方听起来似乎有理。所谓偷换概念,就是在同一思维过程中,把 两个不同的概念等同起来,将一个概念变换为另一个概念。旅行 者在对话过程中,是把“没有付钱的夹肉面包”偷换为“已付钱 的夹肉面包”。当老板指出旅行者面包钱也未付时,旅行者又把 话题由“未付钱”转移到“没吃”,而由“没吃”又推出“不付 面包钱”。这一系列貌似有理的诡辩,都是违反同一律的 .

普通逻辑的基本规律共26页

31、只有永远躺在泥坑里的人,才不会再掉进坑里。——黑格尔 32、希望的灯一旦熄灭,生活刹那间变成了一片黑暗。——普列姆昌德 33、希望是人生的乳母。——科策布 34、形成天才的决定因素应该是勤奋。——郭沫若 35、学到很多东西的诀窍,就是一下子不要学很多。——洛克

1、不要轻言放弃,否则对不起自己。

2、要冒一次险!整个生命就是一场冒险。走得最远的人,常是愿意 去做,并愿意去冒险的人。“稳妥”之船,从未能从岸边走远。-戴尔.卡耐基。

梦 境

3、人生就像一杯没有加糖的咖啡,喝起来是苦好办法就是不断的发展。 5、当爱不能完美,我宁愿选择无悔,不管来生多么美丽,我不愿失 去今生对你的记忆,我不求天长地久的美景,我只要生生世世的轮 回里有你。

普通逻辑思维的基本规律PPT模板

要求

• 矛盾律的逻辑要求和违反它的逻辑错误

• 矛盾律对思维的逻辑要求是:在同一思维过程中必须保持思想的前后一

致性,不允许自我否定,违反了这一逻辑要求,就要犯“自相矛盾”的逻 辑错误。

• 在词项的运用方面,矛盾律要求在同一思维过程中不能用同一个词项指

C,认识悖论:“你认识站在你面前的这个人吗?”“不认识。”“而这个人是 一个父亲,所以你不认识你的父亲。”

D,秃头者论证:“掉多少根头发才算秃头?掉一根头发算吗?不算;在掉一根 呢?也不算……最后掉的一根头发造成了秃头。”

E,在一家大众旅馆里,一旅客半夜被一群打牌人的笑声吵醒,他善意的对那群 人说:“都夜里12点多了,你们休息吧。”“你睡你的,管我们不着。”“你 们这样大声吵闹,影响别人休息。”“影响别人,又不影响你,管你什么事 情?”

—PART 03—

矛盾律

基本内容

• 矛盾律的基本内容

• 矛盾律的基本内容是:在同一思维过程中,互相否定的思想不能同时为

真,必有一假。 • 矛盾律的内容可用公式表示为:A不是非A。 • 互相否定的思想,指具有矛盾关系或反对关系的命题。(注意识别矛盾关

系和反对关系) • 矛盾律从否定的角度反映了客观事物的确定性。因为在同一时间任何事物

要求

• 同一律的逻辑要求和违反它的逻辑错误

• 同一律对命题运用的要求是:在同一思维过程中,所使用的任何命题必

须保持其内容的前后一致性,不能随便转移,既不能用另一个内容不同的 命题替代原来的命题,也不能任意赋予一个命题它本来不具有的含义。

• 在命题运用上违反同一律的要求,就会犯“转移论题”或“偷换论题” 的逻辑错误。

普通逻辑的基本规律

普通逻辑的基本规律普通逻辑的基本规律一、逻辑的定义和作用逻辑是研究思维和推理的科学,它旨在帮助人们正确地思考和推理,从而得出正确的结论。

逻辑是一种基础性学科,它不仅可以应用于各个学科领域,也可以应用于日常生活中。

通过运用逻辑思维,人们可以更好地分析问题、解决问题,并避免被错误的观点误导。

二、命题和推理1. 命题命题是陈述性语句,它可以判断真假。

命题有两种基本形式:简单命题和复合命题。

简单命题只包含一个陈述性语句,如“今天天晴”。

而复合命题则由多个简单命题组成,如“今天既不下雨也不刮风”。

2. 推理推理是从一个或多个前提出发得出结论的过程。

推理有两种基本形式:演绎推理和归纳推理。

演绎推理是从一般到特殊的过程,即从普遍性原则得出特殊情况的结论;而归纳推理则是从特殊到一般的过程,即从具体情况得出普遍性原则的结论。

三、命题的关系1. 否定关系否定关系是指两个命题中一个是另一个的否定。

如“今天天晴”和“今天不下雨”就是一对否定关系。

2. 对立关系对立关系是指两个命题在某些方面相反或矛盾。

如“男人都喜欢足球”和“女人不喜欢足球”就是一对对立关系。

3. 矛盾关系矛盾关系是指两个命题在所有方面都相反或矛盾。

如“今天下雨”和“今天不下雨”就是一对矛盾关系。

4. 互为逆否命题互为逆否命题是指两个命题互为对方的逆否命题。

如“如果A,则B”和“如果非B,则非A”就是一对互为逆否命题。

四、推理规则1. 常识推理常识推理是基于人们日常经验和常识得出结论的推理方式,它通常具有较高的可信度。

例如,如果我们知道太阳每天都会升起,那么我们可以得出结论:明天太阳也会升起。

2. 归纳推理归纳推理是从具体事实中得出普遍性结论的推理方式。

例如,如果我们观察到每只鸟都有翅膀,那么我们可以得出结论:所有鸟都有翅膀。

3. 演绎推理演绎推理是从一般原则中得出特殊情况的结论的推理方式。

例如,如果我们知道“所有人类都会死亡”,那么我们可以得出结论:某个具体人类也会死亡。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

学习重点: 1、理解同一律、不矛盾律、排中律的实质、内容、要 求以及违反各种规律的逻辑错误。 2、掌握分析违反普通逻辑基本规律所犯的逻辑错误的 方法 3、掌握不矛盾律和排中律的主要区别

第一节

普通逻辑基本规律的概述

普通逻辑基本规律是关于思维的逻辑形式的规律。这 些规律是保证人们的思想具有确定性、一贯性和明确性, 普通逻辑基本规律概括地表现了逻辑思维的一般特点。 它对概念、判断、推理等各种思维形式都有约束力,对各

四、逻辑老师到底住在几单元几楼几号?

某大学讲授形式逻辑课的老师都住在一号教 师宿舍楼,这是一座有四个单元门的四层楼房。 由于家庭的熏陶,他们的家属,不论成人、孩子, 对形式逻辑的各种推理规则都非常熟悉,并且常 常运用逻辑问题开玩笑。 有一次哲学系一位学生到一号教师宿舍楼找 教形式逻辑的欧阳山老师。 但不知道他住在几单元几层几号,就敲开一 家的门问: “欧阳山老师住在几单元?”

这家的男孩说:“住在一单元。” 这家的女孩说:“住在二单元。” 孩子的爸爸说:“住在三单元。” 孩子的妈妈说:“住在四单元。” 孩子的爷爷说:“他哪里会住在四单元呢? ” 奶奶说:“他们在和你开玩笑,上面五句话中 只有一句是真话。”

哲学系的那位学生说:“谢谢你们,我已经 知道欧阳山老师住在几单元了。但是他又住 在几层呢?” 男孩说:“一层没有姓欧阳的。” 女孩说:“二层也没有姓欧阳的。” 爸爸说:“三层更没有姓欧阳的。” 妈妈说:“四层还是没有姓欧阳的。” 爷爷说:“谁说三层没有姓欧阳的?” 奶奶说:“这次回答好多了,五句话中只 有一句是假话。不过这已经告诉你他住在几 层了。”

B

三、一天,小方、小林做完数学题后发现答案不一样。小 方说:“如果我的不对,那你的就对了。”小林说:“我 看你的不对,我的也不对。”旁边的小刚看了看他们俩人 的答案后说:“小林的答案错了。”这时数学老师刚好走 过来,听到了他们的谈话,并查看了他们的运算结果后说: “刚才你们三人所说的话中只有一句是真的。” 根据上述信息,下列说法中哪一个是正确的? 1、小方说的是真话,小林的答案对了。 2、小刚说的是真话,小林的答案错了。 3、小林说对了,小方和小林的答案都不对。 4、小林说错了,小方的答案是对的。 5、小刚说对了,小方和小林的答案都不对。

从而做到概念明确、判断恰当、推理合乎逻辑的必要条件。

种逻辑形式的正确运用具有普遍性的指导意义。其它诸如

下定义的规则、划分的规则、各种推理的规则等,都是由

普通逻辑基本规律派生出来的。

第二节

一、同一律的内容和要求

同一律

同一律的基本内容是:在同一思维过程中,每一思想都是与其 自身保持同一。 “同一思维过程”,是指同一时间、同一关系、 同一思维对象三个方面的“三同一”思维过程。

二、某珠宝商店失窃,甲、乙、丙、丁四人涉嫌被拘留。四人的口

供如下:

甲:案犯是丙。 乙:丁是案犯。 丙:如是我作案,那么丁是主犯。 丁:作案的不是我。

四个口供中只有一个是假的。

如果以上断定为真,则以下哪项是真的? A、说假话的是甲,作案的是乙。 B、说假话的是丁,作案的是丙和丁。 C、说假话的是乙,作案的是丙。 D、说假话的是丙,作案的是丙。 E、说假话的是甲,作案的是甲。

有十个人,每个人都讲了一句话: 赵:我们十人中只有一人讲假话。 钱:我们十人中只有二人讲假话。 孙:我们十人中只有三人讲假话。 李:我们十人中只有四人讲假话。 周:我们十人中只有五人讲假话。 吴:我们十人中只有六人讲假话。 郑:我们十人中只有七人讲假话。 王:我们十人中只有八人讲假话。 冯:我们十人中只有九人讲假话。 陈:我们十人中没有人讲假话。 事实上他们不都是说谎者。 请你判断这十人中究竟谁讲的是真话。

猜毕,总统命随员拔箭查验,发现三人猜中,试推断鹿死谁手? 谁猜中?另设五人猜中,则鹿死谁手?谁猜中?

理由与推断之间不具有蕴涵关系即“推不出”的逻辑错误还 可进一步作区分:

(1) 推不出。指理由与推断之间的逻辑形式不正确,推理形 式非有效。

例如,“如果张三是作案者,那么张三有作案时间,现在 张三有作案时间,因此,张三是作案者。” (2)论据与论题不相干。指理由与推断在内容上毫无关系。

例如,某厂领导说:“最近,我们厂的产品质量不太好, 用户意见很大,这主要是因为前一段时间全厂上下普遍重 视产品的数量,因此,忽视了产品的质量。”事实上, “重视产品的数量”与“忽视产品的质量”之间并没有蕴 涵关系,从“重视产品的数量”推不出 “忽视产品的质 量” 。

对两个互相矛盾的判断全都加以否定,犯了 “模 棱两可”的逻辑错误。

排中律与矛盾律的区别在于: 1、适用范围不同。矛盾律适用于互相矛盾、 互相反对的判断,排中律则适用于互相矛盾或 下反对关系的判断。 2、要求不同。矛盾律要求不能同时肯定两 个互相反对、互相矛盾的判断;排中律要求不 能同时否定两个互相矛盾的判断。 3、逻辑错误不同。违反矛盾律所犯的逻辑 错误是“自相矛盾”;违反排中律所犯逻辑错 误是“模棱两(不)可”。

同一律的公式是:A是A。

二、违反同一律的要求所犯的逻辑错误 偷换概念或混淆概念、偷换论题或混淆论题(或转移论题)。 例1:《韩非子》 例2: 你不如我。

1、当今社会,个体户都靠什么吃饭? 2、什么人生病从来不看医生? 3、有一个人,他是你父母生的,可却不是你的兄 弟姐妹,他是谁? 4、有两个人,一个面朝南,一个面朝北站立着, 不准回头,不准走动,不准照镜子,能否看到对 方的脸? 5、有一头头朝北的牛,在原地向右转三圈,向后 转原地转三圈,再向右转,尾巴朝哪? 6、椰子和西瓜打头哪一个比较痛? 7、为什么大雁秋天要飞到南方去?

不正常的因素所导致的。

二、违反排中律的要求所犯的逻辑错误 基本逻辑错误是“模棱两可”。 这两个判断都是不对的,应该说,“火星上根本就没有生 命”。

例: “可能火星上有生命”与“可能火星上没有生命”

例:我的工资不算多,也不算不多,中不溜吧! 我的工资不算多,也不算少,中不溜吧!

这姑娘长得不算美,也不算不美,一般吧。 这姑娘长得不算美,也不算丑,一般吧。 这件事不算难,也不算不难,你应付得了。 这件事不算难,也不算容易,你应付得了。 他的能力说不上强,也说不上不强,过得去吧。 他的能力说不上强,也说不上弱,过得去吧。

第三节 不矛盾律

一、不矛盾律(矛盾律)的内容和要求

不矛盾律的基本内容是:在同一思维过程中,每一

思想及其否定不能同真。也就是说,相互矛盾或相互反对

的思想,不能同时都是真的,其中至少必有一个是假的。 不矛盾律的公式是:A不是非A。 “A”与“非A”具有矛盾关系或反对关系,“A”与 “非A”不能同真。 二、违反不矛盾律的要求所犯的逻辑错误 逻辑错误是“自相矛盾”。

练习 一、以下各组命题或命题形式,哪些互相矛盾,哪些 互相反对? 1、“所有交通事故都是可以避免的”与“有些交通 事故不是可以避免的”。 2、“所有交通事故都不是可以避免的” 与 “有些 交通事故是可以避免的” 。 3、“所有交通事故是可以避免的”与“所有交通事 故不是可以避免的”。 4、“只有p才q”与 “非p并且q”。 5、“p并且q”与“非p并且非q”。 6、“p并且q”与“或者非p或者非q”。 7、“p或者q”与 “非p并且非q”。 8、“如果p则q”与 “p并且非q”。

那个学生又问:“那么他住在几号呢?” 奶奶说:“他住的那一层共有三套房子, 各住一户……”奶奶的话没说完,男孩就抢过 话茬说:“他住在一号。” 女孩也抢着说:“他住在二号。” 奶奶笑着又说:“这两个孩子太调皮,没 讲一句真话。” 那位大学生笑了笑:“我全明白了,欧阳 山老师住在……。”

谁是真正的罪犯?

第四节 排中律

一、排中律的内容和要求

排中律的基本内容是:在同一思维过程中,两个具有

矛盾关系或下反对关系的思想不能同假,至少必有一真。 排中律的公式是:A或者非A。 乙:可能不会吧? 丙:我看你俩的说法都有问题,我认为中国足球队必 然会冲出亚洲,因为在上一届世界杯比赛中的失利完全是

例:甲:中国足球队在节 充足理由律

充足理由律的内容是:在同一思维过程中,一个思想 必须具有充足理由才能确定为真。

充足理由律可以用公式表示为“p∧(p→q)→q”,其中, “ q” 是被确定为真的思想,称作推断, p 是蕴涵 q 的判断, 称作理由。 充足理由律要求:理由与推断之间要有逻辑联系即蕴 涵关系。并且,理由必须真实。 违反充足理由律的逻辑错误称作“推不出”或“理由 虚假”。

例如: 问:当我国是白天时,美国正是黑夜.对吗?为什么? 答:对的。因为美国和中国相隔一个太平洋,相隔那么 远,时间肯定不相同。 这段论述的理由“美国和中国相隔一个太平洋”与其 推断“我国是白天时,美国正是黑夜”之间不具有蕴涵关 系。犯有“推不出”的逻辑错误。 又如: 中世纪欧洲的神学家宣称;上帝是存在的.因为上帝是 十全十美的,而十全十美的东西一定是存在的。 这里“上帝是十全十美的”是一个假判断,犯有“理由 虚假”的逻辑错误。

王:我不是罪犯

李:张是罪犯 冯:李五天前找人买盗车 张:盗车的不是我 只有一人所说为真,谁是罪犯?只有一 人所说为假呢?

五、A、B、C、D、E、F、G、H八位随员,陪总统外出 打猎。经过一番追逐,一随员用一只箭,射中一只鹿。总 统命随员,先不看箭上所刻姓氏,而猜测鹿死谁手,随员 分别猜到: A:“鹿死H或F手。” B:“若箭射在鹿首,则鹿死我手。” C:“鹿死G手” D:即使箭射在鹿首,也并非鹿死B手。” E:“A猜错了” F:“并非鹿死H和我手” G:“并非鹿死C手” H:“并非A猜错了”

根据已知条件可以变通为: 赵:我们十人中有九人讲真话。 钱:我们十人中有八人讲真话。 孙:我们十人中有七人讲真话。 李:我们十人中有六人讲真话。 周:我们十人中有五人讲真话。 吴:我们十人中有四人讲真话。 郑:我们十人中有三人讲真话。 王:我们十人中有二人讲真话。 冯:我们十人中有一人讲真话。 陈:我们十人都讲真话。 赵说十人中有九人讲真话,九人对讲真话的人 数又有九种不同判断。对同一个问题有九种互相反 对的答案,不可能同时为真。矛盾律告诉我们:两 个互相反对的判断不能同时为真。冯所言为真。