土地管理法案例分析共33页

土地法学案例分析

案例介绍因建设新汽车站需要,靖江市国土资源局(以下简称市国土局)于2003年11月3日根据《土地管理法》第五十八条相关规定,作出提前收回开发区建安12组袁海滨户的国有出让土地使用权决定,同时确定由靖江市经济开发区管委会依法补偿。

袁海滨不服,于2005年1月11日向靖江市人民法院提起诉讼,要求撤销改决定。

袁海滨的诉讼理由是:(1)市国土局收回原告上述土地用于划拨给江苏靖江运输实业总公司建设新车站,而该公司为企业法人,假设车站是出于自身经营需要和企业营利目的,不是法律规定的出于社会公共利益需要;(2)被告提前收回国有土地使用权,却确定由第三人对原告进行补偿,违法法律规定;(3)收回土地不在划拨给汽车站建设的土地范围内;(4)被告收回程序违法,原告起诉依据不是被告送达的,而是原告在另案审理过程中得知的。

同时,被告在收回中未依法履行提前通知的义务。

市国土局答辩称:(1)公共利益与经营营利是可以兼容的,汽车站属于一个城市的基础设施,公共交通服务也是维持城市正常运转的一项基本设施,显然属于公共利益的范畴;(2)《土地管理法》第五十八条规定只要求对相对人适当补偿,并未明确必须由作出收回决定的行政机关补偿,国土局明确由靖江市经济开发区管委会依法补偿并无不当;(3)按照靖江市建设局提供的汽车站规划图和国土局提供的汽车站划拨用地勘测定界图,收回土地明显在划拨给汽车站建设的国有土地范围内;(4)国土局依法报批及委托靖江市开发区管委会送达程序合法。

一、二审法院均认可市国土局答辩意见1、2、3项,认为市国土局土地收回报批程序合法,但委任送达程序有瑕疵,而且未提前通告原告。

法院同时认为,原告已经知道了收回土地的内容,并实际行使了诉权,因而其诉权及其他实体权利并未受到损害,因此判决驳回了原告的诉讼请求。

一、公共利益是一个不确定的概念本案中,市国土局依照《土地管理法》第五十八条第一款第一项规定收回已经出让的国有土地使用权,该条中的“公共利益”构成了争议的核心,如袁海滨就认为,国土局收回土地系为了企业法人的需要,而非公共利益的需要。

土地法学案例法律分析(3篇)

第1篇一、案例背景某市某房地产开发有限公司(以下简称“开发公司”)于2008年取得某地块国有土地使用权,用于房地产开发。

2009年,开发公司向市国土资源局申请办理土地使用权登记,但市国土资源局以开发公司未按约定缴纳土地出让金为由,拒绝办理登记。

开发公司认为市国土资源局的行为侵犯了其合法权益,遂向人民法院提起诉讼。

二、案件争议焦点1. 市国土资源局是否有权拒绝办理土地使用权登记?2. 开发公司是否已按约定缴纳土地出让金?三、法律分析1. 关于市国土资源局是否有权拒绝办理土地使用权登记根据《中华人民共和国土地管理法》第十一条:“土地使用权登记,由县级以上人民政府国土资源主管部门负责办理。

”以及《中华人民共和国物权法》第十三条:“不动产物权的设立、变更、转让和消灭,应当依照法律规定办理登记。

未经登记,不得对抗善意第三人。

”的规定,市国土资源局作为土地登记机关,有权对土地使用权登记申请进行审查。

在本案中,市国土资源局以开发公司未按约定缴纳土地出让金为由拒绝办理登记,符合法律规定。

根据《中华人民共和国土地管理法实施条例》第二十六条:“土地使用权出让合同签订后,受让人应当按照出让合同的约定,支付全部土地使用权出让金。

未按照出让合同的约定支付全部土地使用权出让金的,土地管理部门有权解除合同,并可以请求违约赔偿。

”的规定,开发公司未按约定缴纳土地出让金,违反了合同约定,市国土资源局有权拒绝办理登记。

2. 关于开发公司是否已按约定缴纳土地出让金本案中,开发公司认为其已按约定缴纳了土地出让金。

然而,根据双方签订的土地使用权出让合同及相关证据,开发公司仅支付了部分土地出让金,并未按约定支付全部土地出让金。

因此,开发公司未完全履行合同义务,存在违约行为。

四、判决结果法院经审理认为,市国土资源局有权拒绝办理土地使用权登记,开发公司未按约定缴纳土地出让金,存在违约行为。

根据《中华人民共和国合同法》第一百零七条:“当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的,应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。

土地法律经典案例分析(3篇)

第1篇一、案件背景XX县位于我国中部地区,近年来随着城市化进程的加快,该县经济发展迅速,土地需求量大幅增加。

为了满足城市扩张和基础设施建设的需求,县政府决定对XX镇部分村庄进行土地征收。

然而,在征收过程中,由于补偿标准、安置方式等问题,导致部分村民与县政府产生纠纷,引发了一系列法律争议。

二、案情简介1. 征收原因:根据县政府规划,XX镇部分村庄位于城市扩张范围内,为了支持城市建设,县政府决定征收这些村庄的土地。

2. 征收程序:县政府按照法定程序进行了土地征收,包括发布征收公告、召开听证会、制定征收补偿方案等。

3. 补偿标准:县政府制定的补偿标准包括土地补偿费、安置补助费、附着物补偿费等,但部分村民认为补偿标准偏低。

4. 安置方式:县政府提出了两种安置方式:货币补偿和实物补偿。

部分村民希望选择实物补偿,而县政府倾向于货币补偿。

5. 纠纷产生:由于补偿标准和安置方式的问题,部分村民拒绝签署征收协议,导致征收工作受阻。

三、法律分析1. 征收合法性:根据《中华人民共和国土地管理法》第四十四条规定,县级人民政府可以对村庄集体土地进行征收。

本案中,县政府的征收行为符合法律规定,具有合法性。

2. 补偿标准合理性:《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定,征收土地应当给予被征收人补偿,补偿标准应当根据土地的用途、等级、位置等因素确定。

本案中,县政府制定的补偿标准参照了相关法律法规,但部分村民认为补偿标准偏低,因此提出了异议。

3. 安置方式选择权:《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定,被征收人可以选择货币补偿或者实物补偿。

本案中,县政府应当尊重村民的选择权,但实际操作中却倾向于货币补偿,引发了村民的不满。

四、案例分析1. 征收程序问题:本案中,县政府在征收程序上较为规范,但部分村民对征收公告、听证会等环节的参与度不高,导致村民对征收工作缺乏了解和信任。

2. 补偿标准争议:补偿标准是征收纠纷的核心问题。

本案中,县政府在制定补偿标准时,未充分考虑村民的实际需求和当地土地市场行情,导致补偿标准偏低。

土地管理法案例分析

厚于德,敏于学

建筑法规

2

精品文档

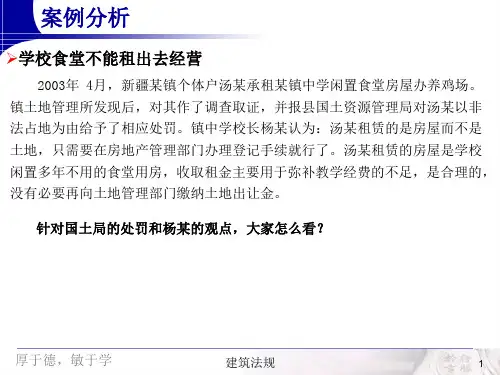

案例(àn lì)分析

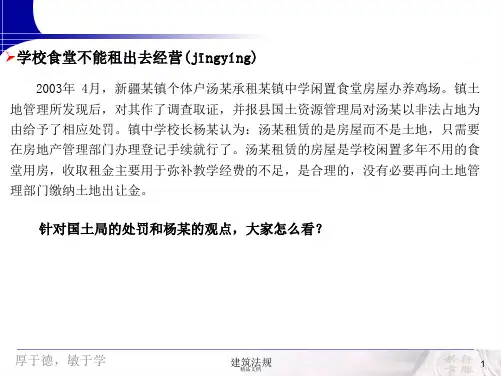

本案(běn àn)的违法主体应是镇中学。《土地管理法》第五十六条规定:“建 设单位使用国有土地的,应当按照土地使用权出让等有偿使用合同的约定或者土地 使用权划拨批准文件的规定使用土地,确需改变该宗土地建设用途的,应当经有关 人民政府土地行政管理部门同意,报原批准用地的人民政府批准;其中,在城市规 划之内改变土地用途的,在报批前应当先经有关城市规划行政主管部门同意。”镇 中学是以公益事业而取得的划拨土地使用权,若要改变土地用途,理应提交确需改 变土地用途的申请书,依照法定的程序办理审批手续,经批准后,方可按新批准的 土地用途使用土地。事实上,某镇中学却未经批准擅自将房屋出租给以营利为目的 的汤某办养鸡场,改变了土地用途,违反了该条款的规定,构成了改变土地用途的 违法行为,是本案(běn àn)的违法主体。

建筑法规

7

精品文档

案例(àn lì)分析

关于闲置土地的问题。《闲置土地处置办法》第三条规定了不同的处置方式。在闲 置土地上设有抵押权的情形下,也应遵守这些例举的处置方式所体现的原则。政府对闲 置土地的处置目的在于依法处理和充分利用闲置土地,抵押权人参与处置方案的拟定是 法律维护其权益的体现。在抵押权人拒不参与方案拟定的情况下,当地政府应依法处置 闲置土地。

去年,父母双方去世后,他欲将老宅基地住房权属变更给自己,准备将老宅翻修。由于 家中无其他兄妹,他是唯一的合法继承人,老宅理应由他继承。但他本人已拥有一处新宅基 地,如果将老宅基地为其办理过户登记,又违反了《土地管理法》第六十二条第一款之规定: 农村村民一户只能拥有一处宅基地,其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标 准,并且极有可能将翻建的老宅私下买卖或出租。为此,变更登记一直没有进行。如果将老 宅通过集体建设用地使用权流转方式转让于他,是否可以呢?

土地管理法案例分析

权,至多在告知抵押权人的情况下,拥有抗辩权。

那么,如何防止这种会导致国家土地收益流失的现象发生? 一是要严格遵守《土地管理法》第55条第1款的规定,没有缴纳完毕 土地出让金等收益的,一律不得使用土地;二是完善土地发证管理办法,对 分期缴纳土地出让金或欠缴、不交土地出让金的土地使用人等没有缴清出让 金的,一律不得颁发国有土地使用证;三是完善土地抵押管理办法,对因各 种原因欠缴土地出让金的土地,不得用于抵押。 厚于德,敏于学

厚于德,敏于学

建筑法规

9

案例分析

当事人继承房屋形成一户两宅或多宅与《土地管理法》第六十二条第一款 “农村村民一户只能拥有一处宅基地”的规定不矛盾。《宪法》第十三条规定: “国家保护公民的合法收入、储蓄、房屋和其他合法财产的所有权。国家依照 法律规定保护公民的私有财产的继承权。”根据物权原理,对普通房屋这种财

厚于德,敏于学

建筑法规

11

案例分析

张三与李某签订的土地转包协议是有效的。 我国《农村土地承包法》第十条明确规定:“国家保护承包方依法、自愿、 有偿地进行土地承包经营权流转。”该法第三十二条规定:“通过家庭承包取 得的土地承包经营权可以依法采取转包、出租、互换、转让或者其他方式流 转。”第三十四条又规定:“土地承包经营权流转的主体是承包方。承包方 有权依法自主决定土地承包经营权是否流转和流转的方式。”该法第三十七条

建筑法规

8

案例分析

因继承形成的一户两宅

某行政机关在为一农户办理变更登记时,发现该户已于1998年办理了宅基 地审批手续,新占旱地2分修建住宅。在2000年新房建起后,办理了集体土地 使用权登记。该户当时由于分户,旧房两间仍由其父母居住。老宅基地其父拥 有合法权属。 去年,父母双方去世后,他欲将老宅基地住房权属变更给自己,准备将老 宅翻修。由于家中无其他兄妹,他是唯一的合法继承人,老宅理应由他继承。 但他本人已拥有一处新宅基地,如果将老宅基地为其办理过户登记,又违反了 《土地管理法》第六十二条第一款之规定:农村村民一户只能拥有一处宅基地, 其宅基地的面积不得超过省、自治区、直辖市规定的标准,并且极有可能将翻 建的老宅私下买卖或出租。为此,变更登记一直没有进行。如果将老宅通过集 体建设用地使用权流转方式转让于他,是否可以呢?

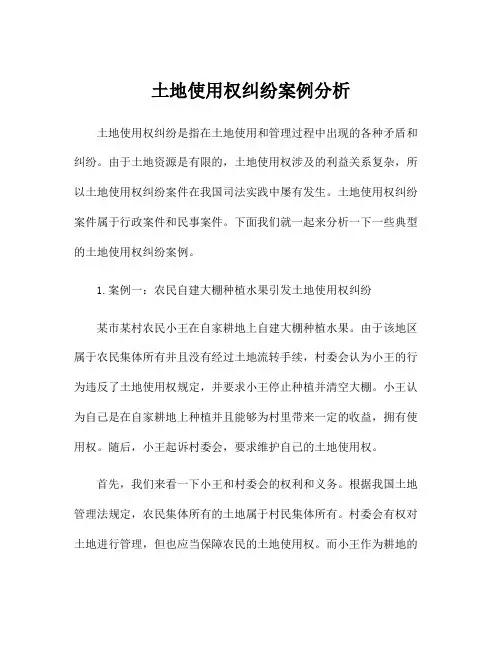

土地使用权纠纷案例分析

土地使用权纠纷案例分析土地使用权纠纷是指在土地使用和管理过程中出现的各种矛盾和纠纷。

由于土地资源是有限的,土地使用权涉及的利益关系复杂,所以土地使用权纠纷案件在我国司法实践中屡有发生。

土地使用权纠纷案件属于行政案件和民事案件。

下面我们就一起来分析一下一些典型的土地使用权纠纷案例。

1.案例一:农民自建大棚种植水果引发土地使用权纠纷某市某村农民小王在自家耕地上自建大棚种植水果。

由于该地区属于农民集体所有并且没有经过土地流转手续,村委会认为小王的行为违反了土地使用权规定,并要求小王停止种植并清空大棚。

小王认为自己是在自家耕地上种植并且能够为村里带来一定的收益,拥有使用权。

随后,小王起诉村委会,要求维护自己的土地使用权。

首先,我们来看一下小王和村委会的权利和义务。

根据我国土地管理法规定,农民集体所有的土地属于村民集体所有。

村委会有权对土地进行管理,但也应当保障农民的土地使用权。

而小王作为耕地的使用者,在不违反土地使用权规定的情况下,有权利在自己的土地上种植并获取收益。

接着,我们来看一下案件中的法律问题。

根据土地管理法,农民个人在取得土地承包经营权后,可以通过转让、出租、抵押等方式流转土地。

而根据小王的说法,他在自己的土地上种植水果只是利用自己的土地资源,没有侵犯他人的土地权益。

因此,小王在土地使用权方面并没有违反相关规定。

最后,对于这个案件,应当根据实际情况进行判定。

如果小王的行为没有侵犯村委会和其他村民的利益,他应当可以继续种植水果,并且应当得到一定的土地使用权保障。

但如果小王的土地使用行为严重威胁到村委会和其他村民的利益,他应当按照相关规定,停止相应的行为。

2.案例二:城市开发商私自占用耕地建设项目引发土地使用权纠纷某市某地城市开发商私自占用农民的耕地建设住宅小区。

由于城市土地资源紧张,农民的耕地被城市开发商非法占用,引起了农民的不满和抗议。

农民起诉开发商,要求恢复土地使用权和进行赔偿。

首先,我们来看一下城市开发商占用耕地的行为。

土地法 案例分析

• 土地使用权相邻关系 • 两个或两个以上相毗邻土地使用权人因对各 自使用的土地行使使用权而发生的权利义务 关系 土地使用权相邻关系法律保护的内容 1.相邻便利提供

2.邻地利用 3.相邻妨害禁止

12

案例

• 1995年6月,某服装集团公司与某对外 贸易公司及某省外贸纺织品进出口公司三方 共同出资成立了某制衣有限公司。2003 年3月,制衣有限公司向人民法院申请破产 还债,法院依法立案受理,并组成了破产清 算组。在清算的过程中发现,服装集团公司 用以出资的土地使用权为国有划拨土地使用 权。本案中是否应将该国有划拨土地使用权 列入破产财产?

• 问:王某应否获得土地补偿款?

7

本案应该如何处理

• 1.河南省浚县王庄乡小滩村第一村民小组有1961年 前称第一生产队,1962年浚县人民政府向小滩村第 一生产队颁发了生产资料所有证,载明“千王 地”43.54亩。1974年,当时的王庄人民公社为下 乡知青提供劳动锻炼的场所,成立了青年队,无偿 占用了小滩不可救药第一生产队“千王地”43.54 亩,未办任何征地手续和补偿。1984年知青回城, 青年队解散,其使用的土地一直由乡政府管理,从 80年代初,村民小组一直向政府追要该幅土地, 2003年村民小组向法院提起民事诉讼,要求乡政府 返还非法侵占的土地43.54亩。 • 人民法院应该如何审理此案?

17

• 一审法院审理后认为,董、孙二人在第二轮 土地承包时没有与村委会签订土地承包合同, 双方没有形成权利义务关系。他们二人外出 打工回乡要求承包土地,应通过民主协商, 由各自的村委会从现有机动地中予以调整, 遂驳回了他们的诉讼请求。二人不服向哈市 中级法院提出上诉。

18

案例

• 武某所在村实行土地承包五年一变动政策, 其两个孩子在读大学期间,村委会重新分配 土地,孩子因户口变动带入学校所在地而没 能分到土地。而武某家的经济收入主要是土 地收益,所以失去孩子的承包地将更加难以 维持两个孩子的学业。因此,武某将此事诉 至法院,要求法院依法维护了其合法的土地 承包经营权益。

土地相关法律的案例分析(3篇)

第1篇一、案件背景某市某村位于城市规划区内,随着城市化进程的推进,该村土地被纳入征收范围。

根据国家有关土地征收法律法规和政策,当地政府决定对该村集体土地进行征收,用于建设公共设施。

在征收过程中,因补偿标准、安置方式等问题,该村部分村民与政府产生了纠纷。

二、案件事实1. 征收背景某市某村位于城市规划区内,随着城市扩张,该村土地被纳入征收范围。

根据国家有关土地征收法律法规和政策,当地政府决定对该村集体土地进行征收,用于建设公共设施。

2. 征收过程(1)征收程序:当地政府按照法定程序,向村民发布征收公告,召开征收听证会,征求村民意见。

(2)补偿标准:根据国家规定,征收补偿包括土地补偿费、安置补助费、附着物和青苗补偿费等。

在征收过程中,当地政府提出补偿方案,包括补偿标准、安置方式等。

(3)村民意见:部分村民对补偿标准、安置方式等提出异议,认为补偿过低,安置方案不合理。

3. 纠纷产生因补偿标准、安置方式等问题,部分村民与政府产生了纠纷。

村民认为补偿过低,安置方案不合理,拒绝搬迁。

政府则认为补偿标准符合国家规定,安置方案合理,要求村民按时搬迁。

三、案件分析1. 征收合法性分析根据《中华人民共和国土地管理法》等相关法律法规,本案中政府征收土地的行为符合法定程序,具有合法性。

2. 补偿标准合理性分析(1)土地补偿费:根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条规定,土地补偿费按照被征收土地的原用途确定。

本案中,当地政府按照国家规定,结合被征收土地的原用途,确定土地补偿费标准,符合法律规定。

(2)安置补助费:根据《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定,安置补助费按照被征收土地的面积和安置人口计算。

本案中,当地政府按照国家规定,结合被征收土地的面积和安置人口,确定安置补助费标准,符合法律规定。

3. 安置方式合理性分析(1)安置方式:根据《中华人民共和国土地管理法》第四十九条规定,征收土地应当妥善安置被征收人。

本案中,当地政府提出安置方案,包括货币补偿、房屋安置、社会保险等,符合法律规定。

土地管理法律法规案例(3篇)

第1篇一、案件背景某市位于我国东部沿海地区,近年来随着经济的快速发展,城市化进程不断加快,各类建设项目如雨后春笋般涌现。

在这个过程中,耕地占用问题日益突出,引发了一系列土地管理法律法规纠纷。

本案例将围绕某市一起耕地占用税征收纠纷展开,分析相关法律法规适用及争议解决过程。

二、案件经过2018年,某市一家房地产开发公司(以下简称“开发商”)计划在某市某乡镇建设一个住宅小区。

根据项目规划,该项目需占用基本农田100亩。

在办理相关手续时,开发商按照《中华人民共和国耕地占用税法》规定,向当地税务局申报缴纳耕地占用税。

然而,在申报过程中,开发商与当地税务局产生了分歧。

开发商认为,根据《中华人民共和国耕地占用税法》规定,耕地占用税的征收标准应按照实际占用耕地的面积计算。

而当地税务局则认为,根据《中华人民共和国土地管理法》规定,耕地占用税的征收标准应按照基本农田面积计算。

双方争执不下,遂向当地人民政府申请裁决。

当地人民政府在调查核实后,认为《中华人民共和国耕地占用税法》规定更为明确,应按照实际占用耕地的面积计算耕地占用税。

于是,当地人民政府裁定开发商按照实际占用耕地的面积缴纳耕地占用税。

开发商不服裁决,向某市中级人民法院提起诉讼。

某市中级人民法院审理认为,根据《中华人民共和国立法法》规定,法律的效力高于行政法规、地方性法规、规章。

因此,应优先适用《中华人民共和国耕地占用税法》的规定。

据此,某市中级人民法院判决开发商按照实际占用耕地的面积缴纳耕地占用税。

三、案例分析本案涉及《中华人民共和国耕地占用税法》、《中华人民共和国土地管理法》、《中华人民共和国立法法》等多部法律法规。

以下是针对本案涉及的法律问题进行的分析:1. 耕地占用税的征收标准《中华人民共和国耕地占用税法》第二条规定:“耕地占用税的征收标准,按照实际占用耕地的面积计算。

”而《中华人民共和国土地管理法》第四十四条规定:“占用耕地的,应当按照国家规定缴纳耕地占用税。

土地管理纠纷法律案例(3篇)

第1篇一、案件背景某市某村,由于近年来城市化进程的加快,该村土地资源日益紧张。

2010年,该村村委会决定将一块集体土地出租给某房地产开发公司进行房地产开发。

然而,在土地租赁过程中,部分村民因利益分配问题与村委会产生纠纷,进而引发了一系列法律争议。

二、案件事实1. 2010年,某房地产开发公司向某村村委会提出租赁该村一块集体土地的申请。

经协商,双方达成一致意见,签订了一份为期30年的土地租赁合同。

2. 土地租赁合同签订后,某房地产开发公司按照约定支付了租金。

但在实际开发过程中,部分村民认为土地租赁收益未合理分配给全体村民,遂与村委会产生纠纷。

3. 2013年,部分村民联名向某市国土资源局提出投诉,要求对土地租赁合同进行审核。

国土资源局经调查,认为土地租赁合同存在以下问题:(1)土地租赁合同未明确约定土地用途、租赁期限、租金支付方式等关键条款;(2)土地租赁合同未履行法定程序,未征求全体村民的意见;(3)土地租赁收益未合理分配给全体村民。

4. 针对村民的投诉,某市国土资源局向某村村委会下达了整改通知,要求其在规定期限内整改。

但村委会未予理睬。

5. 2014年,部分村民将某村村委会诉至法院,要求法院判决撤销土地租赁合同,并要求村委会返还土地租赁收益。

三、法院审理1. 法院受理案件后,依法组成合议庭进行审理。

2. 在审理过程中,法院查明以下事实:(1)土地租赁合同存在未明确约定土地用途、租赁期限、租金支付方式等关键条款的问题;(2)土地租赁合同未履行法定程序,未征求全体村民的意见;(3)土地租赁收益未合理分配给全体村民。

3. 法院认为,某村村委会在签订土地租赁合同时,未充分征求村民意见,且合同条款存在明显缺陷,损害了村民的合法权益。

因此,法院判决如下:(1)撤销土地租赁合同;(2)某村村委会返还土地租赁收益。

四、法律分析1. 土地租赁合同未明确约定关键条款。

根据《中华人民共和国合同法》的规定,合同应当具备以下要件:当事人、标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、履行地点和方式、违约责任等。