国家技术发明奖推荐项目公示材料东南大学建筑设计研究院.doc

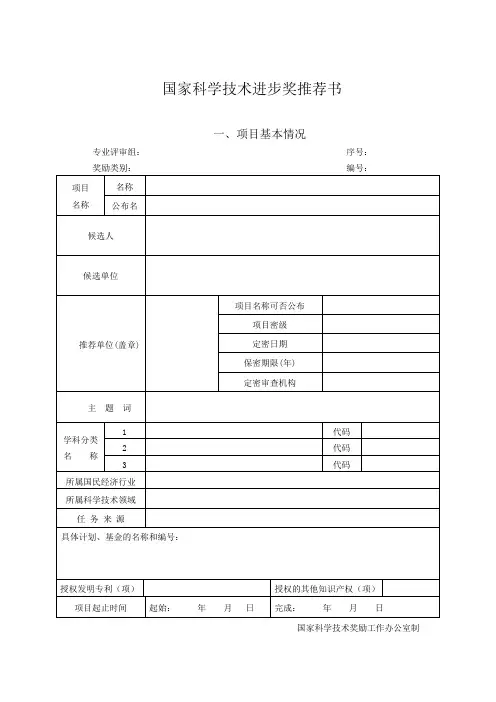

国家科学技术进步奖推荐书

国家科学技术进步奖推荐书

一、项目基本情况

专业评审组:序号:

奖励类别:编号:

国家科学技术奖励工作办公室制

二、项目简介

三、主要科技创新

四、客观评价

五、推广应用情况、经济效益和社会效益

六、本项目曾获科技奖励情况

本表所填科技奖励是指:

1.省、自治区、直辖市政府和国务院有关部门、中国人民解放军设立的科技奖励; 2.经登记的社会力量设立的科技奖励;

3.国际组织和外国政府授予的科技奖励。

七、候选人情况表

八、候选单位情况表

九、推荐单位意见

十、主要知识产权证明目录

十一、主要附件

1.知识产权证明

2.评价证明及国家法律法规要求行业审批文件3.主要应用证明

4.其他证明。

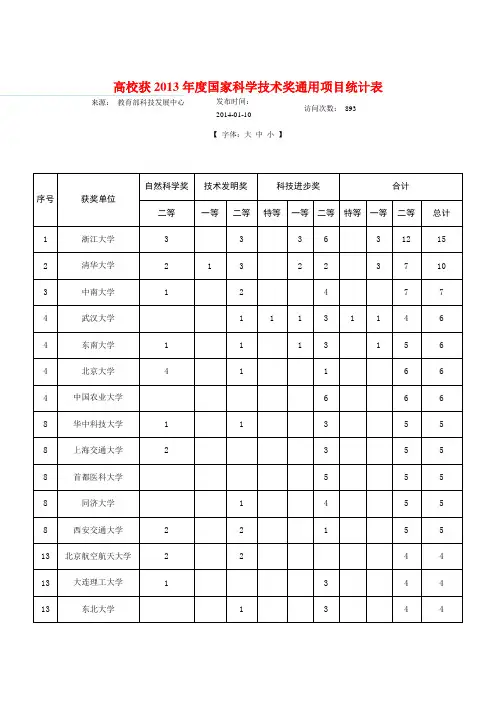

2013年度国家科学技术奖名单(高校部分)

高校获2013年度国家科学技术奖通用项目统计表

来源:教育部科技发展中心发布时间:

访问次数:893

2014-01-10

【字体:大中小】

注:1、此表中数据仅统计通用项目,按获奖项目总数排序;2、自然科学奖、技术发明奖仅统计了第一完成人所在单位,科技进步奖统计了所有完成单位。

高校获2013年度国家自然科学奖项目

来源:教育部科技发展中心发布时间:

2014-01-10

二等奖36项

高校获2013年度国家技术发明奖项目(通用项目)

来源:教育部科技发展中心发布时间:

访问次数:764

2014-01-10

【字体:大中小】

一等奖1项

二等奖37项

高校获2013年度国家科技进步奖项目(通用项目)

来源:教育部科技发展中心发布时间:

2014-01-10 访问次数:

599

【

字体:大中小】特等奖1项

一等奖9项

创新团队1个

二等奖83项。

提名2023年度国家技术发明奖项目公示材料

提名2023年度国家技术发明奖项目公示材料近日,根据国家科学技术奖励工作办公室的公告,2023年度国家技术发明奖项目提名正在进行公示。

此次公示旨在表彰一批在我国科技领域做出重大贡献的项目,以激发科技创新活力,推动经济社会高质量发展。

以下是关于此次提名项目的详细介绍。

一、公示背景介绍国家技术发明奖是我国科技领域的最高荣誉之一,旨在表彰在技术发明、科技创新及产业发展等方面作出突出贡献的个人和项目。

2023年度国家技术发明奖项目提名公示,是对过去一年我国科技创新成果的总结与展示,也是对获奖项目的初步筛选与评价。

二、2023年度国家技术发明奖项目提名概述此次公示的提名项目涵盖了众多领域,包括信息技术、生物医药、新材料、能源环保等。

这些项目在技术上有显著创新,具备较高的实用价值和市场前景,对我国科技进步产生了积极推动作用。

三、提名项目亮点及评价在此次提名项目中,不乏一些具有国际领先水平的技术创新。

例如某企业在芯片领域的突破,不仅解决了关键技术难题,还推动了我国整个芯片产业的发展。

此外,还有一些项目在民生领域展现出巨大潜力,如某医疗机构研发出的新型疫苗,为我国疫情防控做出了重要贡献。

四、提名项目对我国科技进步的贡献这些提名项目在各自领域取得了重要突破,为我国科技进步提供了有力支撑。

例如,某新材料项目实现了国产替代,降低了我国企业在高端领域的对外依赖;某能源项目采用创新技术,提高了能源利用效率,有助于实现绿色低碳发展。

五、民众反馈与建议此次公示期间,广大民众可对提名项目提出意见和建议。

希望大家能够关注并积极参与,为我国科技事业的发展贡献智慧。

公示结束后,获奖项目将经过严格评审,最终揭晓。

总之,2023年度国家技术发明奖项目提名公示展示了我国科技创新的最新成果,彰显了国家对科技创新的高度重视。

2015年国家技术发明奖推荐项目公示材料-南瑞继保

1、2016年教育部推荐项目公示材料(发明奖(含专利类)、发明奖-直报类)2、项目名称:模块化固态功率变换系统协调优化控制关键技术及应用3、推荐奖种:技术发明奖4、推荐单位(专家)东南大学5、项目简介大功率固态功率变换是目前备受关注的技术热点和自主创新关键领域,广泛应用于能源互联网、智能电网、新能源接入、高端装备制造等领域。

根据《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020年)》的要求,科技部在“十一五”、“十二五”、“十三五”期间均围绕大功率固态功率变换设立重大专项,十三五规划将高效智能电力系统建设列入了未来五年中国计划实施的 100 个重大工程及项目。

固态功率变换技术在电网中的全方位应用将推动电能传输、变换和应用的技术变革,基于固态功率变换的柔性交直流输配电系统的发展将冲破传统交流刚性电网的旧格局。

目前,由于受商用功率变换器件耐压及容量限制,通过器件直接串、并联提升装置功率等级的方法存在可靠性低、扩展性差的缺点,且为国外公司所垄断。

因此,采用模块化功率单元串联或并联方法解决上述问题是国内外研究热点,但亟需突破多模块系统的稳定性、电压平衡、容错等统一协调控制技术瓶颈。

本项目组历时十余年,在国家科技支撑、国家自然科学基金、江苏省科技厅、国家电网公司项目在内的多项课题支持下,全面突破模块化固态功率变换系统协调控制关键技术、系列装备及应用重大难题,取得以下创造性成果: (1)解决了模块化固态功率变换串联系统的数百电平电压动态电压平衡问题,发明了切换式相间直流电压平衡控制、基于有功矢量修正的相内直流电压平衡控制、虚拟循环映射平衡控制、基于状态监测的模块电压测量等方法,减轻了测量控制保护的海量数据处理压力,为百兆瓦级成套装置提供了技术支持,保障了重大工程的安全运行。

(2)突破了变换器规模化并联关键技术瓶颈,揭示了多逆变器并联存在的高阶复杂交互耦合失稳的本质,提出了基于全局导纳的新型稳定性分析判据和控制策略;提出了多机分次式电流协调控制策略,最大化利用整机补偿容量,首次研制并投运14模块并联5000A有源电力滤波器,并成功应用于化工行业,相关衍生技术应用于规模化新能源接入场合。

2023国家科技进步奖提名 模板

2023国家科技进步奖提名尊敬的评审委员会:我公司自成立以来,一直致力于科技创新和产品研发,取得了一系列重要成果,具有较强的市场竞争力和社会影响力。

希望能够通过本次提名,展现我公司在科技领域的实力和成就,获得国家科技进步奖的认可。

一、科技项目名称及基本情况1. 项目名称:XXX技术2. 项目简介:该项目是我公司自主研发的一项创新技术,主要用于解决XXX领域的核心技术难题,具有广泛的应用前景和市场需求。

项目经过多年的研发和实验验证,取得了一系列重要成果,填补了国内相关领域的空白,受到了行业和专家学者的高度赞誉。

二、项目技术创新点及突破性成果1. 技术创新点:该项目在XXX方面取得了一系列创新成果,包括XXX、XXX、XXX等,不仅突破了国内相关领域的技术壁垒,还在国际上具有较强的竞争力。

2. 突破性成果:项目取得了一系列重要成果,包括专利申请、科研论文发表、技术应用推广等,进一步完善了我国在该领域的技术体系和产业链。

三、经济和社会效益1. 经济效益:该项目经过市场化运作,实现了良好的经济效益,为公司带来了稳定的收入和利润增长,还为相关产业带来了新的增长点。

2. 社会效益:项目的成功研发和应用,促进了相关领域的技术进步和产业发展,为国家经济发展和社会进步做出了积极的贡献。

四、团队和机构介绍1. 团队介绍:项目团队由一批具有丰富科研经验和技术实力的专家学者组成,拥有一流的研发实力和创新能力,在项目研发过程中发挥了重要作用。

2. 合作机构:在项目研发中,我公司与国内外多家高校、科研院所和企业开展了合作,形成了良好的产学研合作模式,为项目的成功研发提供了有力支持。

五、其他相关材料1. 专利证书:项目申请了多项专利,已获得授权的专利证书附在附件中。

2. 论文发表:项目团队在相关领域发表了多篇高水平的科研论文,论文清单附在附件中。

3. 技术应用:项目的技术成果已在国内某某领域的应用实例,具有较高的示范和推广价值。

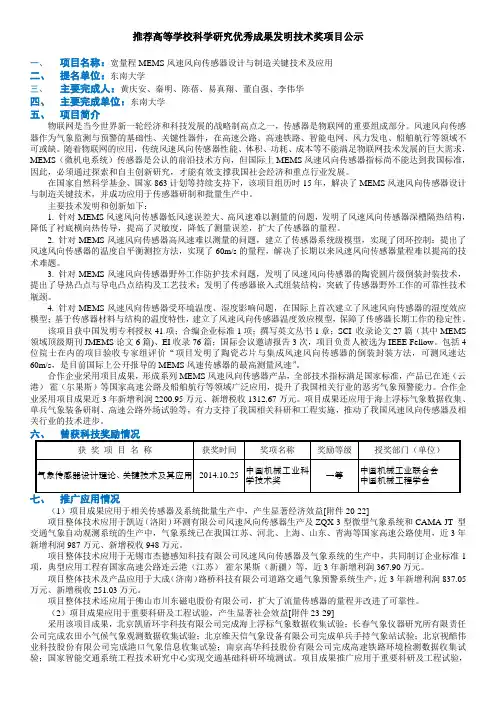

推荐高等学校科学研究优秀成果发明技术奖项目公示

推荐高等学校科学研究优秀成果发明技术奖项目公示一、项目名称:宽量程MEMS风速风向传感器设计与制造关键技术及应用二、提名单位:东南大学三、主要完成人:黄庆安、秦明、陈蓓、易真翔、董自强、李伟华四、主要完成单位:东南大学五、项目简介物联网是当今世界新一轮经济和科技发展的战略制高点之一,传感器是物联网的重要组成部分。

风速风向传感器作为气象监测与预警的基础性、关键性器件,在高速公路、高速铁路、智能电网、风力发电、船舶航行等领域不可或缺。

随着物联网的应用,传统风速风向传感器性能、体积、功耗、成本等不能满足物联网技术发展的巨大需求,MEMS(微机电系统)传感器是公认的前沿技术方向,但国际上MEMS风速风向传感器指标尚不能达到我国标准,因此,必须通过探索和自主创新研究,才能有效支撑我国社会经济和重点行业发展。

在国家自然科学基金、国家863计划等持续支持下,该项目组历时15年,解决了MEMS风速风向传感器设计与制造关键技术,并成功应用于传感器研制和批量生产中。

主要技术发明和创新如下:1. 针对MEMS风速风向传感器低风速误差大、高风速难以测量的问题,发明了风速风向传感器深槽隔热结构,降低了衬底横向热传导,提高了灵敏度,降低了测量误差,扩大了传感器的量程。

2. 针对MEMS风速风向传感器高风速难以测量的问题,建立了传感器系统级模型,实现了闭环控制;提出了风速风向传感器的温度自平衡测控方法,实现了60m/s的量程,解决了长期以来风速风向传感器量程难以提高的技术难题。

3. 针对MEMS风速风向传感器野外工作防护技术问题,发明了风速风向传感器的陶瓷圆片级倒装封装技术,提出了导热凸点与导电凸点结构及工艺技术;发明了传感器嵌入式组装结构,突破了传感器野外工作的可靠性技术瓶颈。

4. 针对MEMS风速风向传感器受环境温度、湿度影响问题,在国际上首次建立了风速风向传感器的湿度效应模型;基于传感器材料与结构的温度特性,建立了风速风向传感器温度效应模型,保障了传感器长期工作的稳定性。

东南大学荣获2014年度国家科学技术奖励一等奖1项_二等奖4项_

东南大学荣获2014年度国家科学技术奖励一等奖1项、二等奖4项“现代预应力混凝土结构关键技术创新与应用”获国家科学技术进步奖一等奖“超高性能混凝土抗爆材料成套制备技术、结构设计及其应用”获国家科学技术进步奖二等奖“高稳定高耗散减振材料制备关键技术与装置开发及工程应用”获国家技术发明奖二等奖“服务三农的安全可信金融电子交易关键技术和应用”获国家科学技术进步奖二等奖“新型人工电磁媒质对电磁波的调控研究”获国家自然科学奖二等奖2015年1月9日,2014年度国家科学技术奖励大会在北京召开.东南大学作为第一完成单位共摘取5项国家科学技术大奖,通用类项目获奖数在全国高校中名列第三,获奖数蝉联全省冠军,并且刷新了江苏省高校的获奖记录.吕志涛院士领衔的“现代预应力混凝土结构关键技术创新与应用”项目获得国家科技进步奖一等奖,是继信息科学与工程学院尤肖虎教授团队获得2011年度国家技术发明奖一等奖之后东南大学在国家科学技术奖一等奖上的又一次突破,也是2014年度江苏省获得的唯一的一等奖.此外,东南大学还获得国家自然科学奖二等奖1项、技术发明奖二等奖1项、科技进步奖二等奖2项,创历史最好成绩.中国工程院院士、本刊编委会副主任、土建学科吕志涛教授领衔的“现代预应力混凝土结构关键技术创新与应用”荣获国家科技进步奖一等奖.预应力是重大土木工程建设的核心技术,可节约钢材和混凝土用量20% 30%,显著减少碳排放量,满足资源节约和环境保护等国家战略需求.自20世纪90年代以来,中国工程建设规模举世瞩目,大跨、超长、重载与特种结构及核电、磁悬浮等高新技术工程,对现代预应力技术提出了前所未有的挑战.吕志涛院士带领科研团队针对新世纪预应力技术发展中的科学问题及其重大工程应用关键技术难题,经10余年研究,在10余项国家、省、市科研计划和20余项国家重大工程科技攻关项目的支撑下,从结构基础理论、新型结构体系、新材料、新工艺与新装备等方面着手,深入、系统地开展了预应力混凝土结构的理论与技术创新研究,取得了一系列原创性成果,实现了预应力结构理论、病害控制、抗震减灾、核电安全等领域的突破.主要成果构建了以13部国家标准为支撑的我国预应力混凝土结构标准体系,其成果应用于南京奥体中心超大面积平台、苏通大桥连续刚构、福清核电站、上海磁悬浮、青岛液化天然气储罐、沙特阿拉伯王国SCC筒仓等百余项重大工程,近3年新增产值41亿元.还建设了“国家预应力工程技术研究中心”和“混凝土及预应力混凝土结构教育部重点实验室”2个创新基地.土建学科另一位中国工程院院士、材料科学与工程学院孙伟教授领衔的“超高性能混凝土抗爆材料成套制备技术、结构设计及其应用研究”荣获国家科技进步奖二等奖.该项目组针对目前超高强混凝土普遍存在的脆性大、黏度高、制备和养护工艺复杂、造价高、无法满足现场大规模施工需求等难题,经过近10年的刻苦研究,在国际上率先系统地开展了超高性能混凝土材料成套制备、结构设计及应用的关键技术研究,在混凝土的超高强、超高韧、超高抗力及其抗冲击设计计算方法与超高抗力结构研发等方面取得了一系列创新性成果,成功实现了材料从实验室走向国家重大项目应用的关键步伐,带来了巨大的社会经济效益.土建学科的东南大学青年特聘教授、土木工程学院徐赵东教授团队的“高稳定高耗散减振材料制备关键技术与装置开发及工程应用”荣获国家技术发明奖二等奖.该项目属于土木材料与防灾领域,项目组在土木减振材料和装置方面取得了创新,成果应用到重庆梅溪河大桥、西安富锦佳苑等许多重大土木工程中.项目成果显著提升了我国减振材料和减振技术水平,为重大灾害防御提供了技术支撑.教育部“长江学者奖励计划”特聘教授、信息科学与工程学院崔铁军教授牵头完成的“新型人工电磁媒质对电磁波的调控研究”荣获国家自然科学奖二等奖.该项目组在国家自然科学基金重大项目等资助下,深入研究了人工媒质对电磁波的调控理论、结构设计、实验验证及实际应用,提供了一种构造新型材料的机制.其核心是通过提出等效媒质一般性理论,用人工方法形成材料结构、控制电磁波,由此实现某些新奇性能,为社会带来前瞻性应用,电磁隐身、电磁黑洞等都在其中.研究成果在中国航天科工集团、中国航天科技集团等单位获得应用.相应成果入选2010年中国科学十大进展、荣获教育部自然科学奖一等奖.电子科学与工程学院时龙兴教授主持的“服务三农的安全可信金融电子交易关键技术和应用”荣获国家科技进步奖二等奖.该项目经多年研发与试点,已应用于全国31个省市自治区,成为农村保有量最大、覆盖面最广的专用电子交易终端.该交易系统已安全无故障运行9年以上,支持助农取款、小额贷款、新农合、新农保、农资直补等30余种农村特色业务,超过6000万农户、2亿农民足不出村享受了现代金融服务.此外,本刊编委、材料科学与工程学院钱春香教授参与完成的“高水压浅覆土复杂地形地质超大直径长江盾构隧道成套工程技术”也荣获2014年度国家科技进步奖二等奖.该项目由东南大学和中铁第四勘察设计院集团有限公司、中铁十四局集团有限公司等单位合作完成,曾于2013年获得北京市科学技术奖一等奖.。

国家科学技术进步奖推荐书公示材料【模板】

国家科学技术进步奖推荐书公示材料(1)项目名称:南方集约化农田氮减排技术体系及工程化应用(2)推荐单位意见项目针对国家对农业面源污染防控的重大需求,以南方集约化农田为主要研究对象,围绕农田主要污染排放物——氮的排放规律、迁移转化特征及其如何有效防控,开展了十余年的系统研究和技术攻关。

全面揭示了农田氮排放与沿程迁移转化规律,建立了氮排放量估算的验证方法;首次提出了集约化农田面源污染联控策略以及“源头减量-过程阻断-养分再利用-生态修复”的农田氮素减排“4R”技术体系;建立了基于新型缓控释肥、有机及环境源氮替代和精准施肥以及一级保护区轮作制度调整的农田减氮技术,实现了保证高产的农田氮素减排;创建了流失氮在“农田-沟渠塘-河道”输移过程中的多重高效拦截技术,实现了不额外占用或少占用农田条件下农田氮减排的全程防控;构建了环境源氮的农田安全回用技术体系,通过养分资源的再利用实现农田氮肥减量、区域氮污染负荷削减与农业高产优质的有机结合;并在江苏、云南等地进行了工程化应用,建立了相应的工程维护与长效运行机制,达到了农田氮减排与污染控制、改善水环境质量的总体目标。

近3年来该成果已在江苏、安徽、江西、云南、湖南、重庆、浙江、湖北等地得到了广泛的推广应用,取得了良好的生态环境效益,为我国南方集约化农田面源污染控制提供了技术样板,有力推动了农业环境保护领域的科技进步与相关环保企业的涉农产业更新。

我单位认真审阅了该推荐材料及完成人资格,确认全部材料真实有效,相关栏目均符合填写要求。

对照国家科学技术进步奖授奖条件,经评审,推荐该项目为2016年度国家科学技术奖一等奖。

(3)项目简介氮浓度高是水体污染的重要原因之一。

随着工业和城市生活污水等点源氮污染得到有效控制,农业面源已成为水体氮污染的重要来源。

据全国第一次污染源普查数据,农业源排放的总氮占总排放量的57.2%,其中来自农田的氮排放又占很大比例。

因此,要实现水环境质量根本改善,有效控制农田氮排放是关键所在。

国家技术发明奖推荐项目公示材料东南大学建筑设计研究院

2017年高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目公示材料(进步奖(含推广类、科普类)、进步奖—直报类)1、项目名称:快速道路主动交通安全设计与调控关键技术及应用2、推荐奖种:科技进步奖3、推荐单位(专家):东南大学4、项目简介:随着我国城镇化、机动化进程的不断加快,以城市快速路和高速公路为代表的快速道路进入高速发展时期。

快速道路具有容量大、车辆运行速度快等特点,在交通出行及运输服务中承担了关键作用。

随着道路交通量的快速增长,快速道路交通安全问题日益严峻,已成为道路交通事故新的增长源.传统的快速道路交通设计和交通运营管理着眼于提升道路通行能力和服务水平,对交通安全考虑较少,在实践中存在明显缺陷。

主动交通安全设计与调控的主要思路就是将安全作为要素融入快速道路交通设计与运营管理的全过程,实现快速道路交通安全态势的前驱诊断、事前预警和主动干预。

随着信息技术的进步,交通流和环境参数检测技术提供了高解析度的动态交通流和天气数据,为研究事故发生前交通运行状态提供了可能。

研究表明,多数快速道路交通事故发生前都可以观察到有别于正常情况的交通运行状态,表现为交通流在时间和空间上的不均匀分布,这种危险交通状态也被称为事故前兆。

通过对交通事故前兆发生机理和演变规律的深度挖掘,可以解析交通流-道路环境-交通管理策略-道路几何条件-事故风险间复杂的关联规律,实现对交通安全状态的精准辨识和事故风险的主动预警。

在此基础上,通过优化快速道路交通设计和交通运营管理策略,对危险交通状态与交通事故风险进行主动干预,提升快速道路交通安全水平和通行效率.基于以上思路,组建了产—学—研密切合作的科研团队,历时近十年围绕快速道路主动交通安全设计与调控的理论与关键技术开展了系统深入的研究,形成了以三个创新点为代表的技术群:(1)创立了快速道路交通安全状态辨识与事故风险预警方法体系。

(2)提出了基于事故前兆的快速道路交通安全分析与多目标优化设计方法。

2018年度国家技术发明奖获奖项目目录及简介

F-304-2-03

冶炼多金属废酸资源化治理关 王庆伟(中南大学),

键技术

蒋国民(中南大学),

王海鹰(中南大学),

高伟荣(赛恩斯环保股份有限公司)

湖南省

黄 和(南京工业大学),

任路静(南京工业大学),

13

F-305-2-01

生物法制备二十二碳六烯酸油 纪晓俊(南京工业大学),

脂关键技术及应用

江 凌(南京工业大学),

轨道交通永磁牵引系统关键技 术研究与应用

许峻峰(中车株洲电力机车研究所有限公 司),

的研制及其应用

张冠斌(博奥生物集团有限公司),

项光新(博奥生物集团有限公司),

王国建(中国人民解放军总医院)

北京市

肖 伟(中国药科大学),

楼凤昌(中国药科大学),

7

F-302-2-02

银杏二萜内酯强效应组合物的 凌 娅(江苏康缘药业股份有限公司), 发明及制备关键技术与应用 阿基业(中国药科大学),

张 勇(湖北三环锻压设备有限公司), 杨静刚(武汉泛洲机械制造有限公司), 励行根(宁波天生密封件有限公司)

陆佳政(国网湖南省电力有限公司),

薛禹胜(国网电力科学研究院有限公司),

29

F-308-2-03

电网大范围山火灾害带电防治 关键技术

吴传平(湖南省湘电试研技术有限公司), 徐勋建(国网湖南省电力有限公司), 冉茂农(北京华云星地通科技有限公司),

23

F-307-2-05

大尺寸高性能激光偏振薄膜元 所),

王

件成套制备工艺技术及应用 刘世杰(中国科学院上海光学精密机械研究 罗先刚

曦,张维岩,

所),

易 葵(中国科学院上海光学精密机械研究

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2017年高等学校科学研究优秀成果奖(科学技术)推荐项目公示材料(进步奖(含推广类、科普类)、进步奖-直报类)1、项目名称:快速道路主动交通安全设计与调控关键技术及应用2、推荐奖种:科技进步奖3、推荐单位(专家):东南大学4、项目简介:随着我国城镇化、机动化进程的不断加快,以城市快速路和高速公路为代表的快速道路进入高速发展时期。

快速道路具有容量大、车辆运行速度快等特点,在交通出行及运输服务中承担了关键作用。

随着道路交通量的快速增长,快速道路交通安全问题日益严峻,已成为道路交通事故新的增长源。

传统的快速道路交通设计和交通运营管理着眼于提升道路通行能力和服务水平,对交通安全考虑较少,在实践中存在明显缺陷。

主动交通安全设计与调控的主要思路就是将安全作为要素融入快速道路交通设计与运营管理的全过程,实现快速道路交通安全态势的前驱诊断、事前预警和主动干预。

随着信息技术的进步,交通流和环境参数检测技术提供了高解析度的动态交通流和天气数据,为研究事故发生前交通运行状态提供了可能。

研究表明,多数快速道路交通事故发生前都可以观察到有别于正常情况的交通运行状态,表现为交通流在时间和空间上的不均匀分布,这种危险交通状态也被称为事故前兆。

通过对交通事故前兆发生机理和演变规律的深度挖掘,可以解析交通流-道路环境-交通管理策略-道路几何条件-事故风险间复杂的关联规律,实现对交通安全状态的精准辨识和事故风险的主动预警。

在此基础上,通过优化快速道路交通设计和交通运营管理策略,对危险交通状态与交通事故风险进行主动干预,提升快速道路交通安全水平和通行效率。

基于以上思路,组建了产-学-研密切合作的科研团队,历时近十年围绕快速道路主动交通安全设计与调控的理论与关键技术开展了系统深入的研究,形成了以三个创新点为代表的技术群:(1)创立了快速道路交通安全状态辨识与事故风险预警方法体系。

(2)提出了基于事故前兆的快速道路交通安全分析与多目标优化设计方法。

(3)研发了基于速度引导的快速道路交通安全主动调控技术。

授权国家发明专利32项、国家软件著作权5项,出版专著3部;编制国家及地区工程标准8项,发表SCI论文32篇;在人才培养等方面也取得了较丰硕的成果,获江苏省优秀博士学位论文2篇,中国智能交通学会全国优秀博士学位论文2篇,江苏省优秀硕士学位论文1篇,培养博士研究生1人获“亚太智能交通优秀青年学生奖”,1人入选“香江学者”;形成了一批具有自主知识产权的技术成果,已在北京、江苏、四川、河南、浙江、广东等省份的20多条高速公路和城市快速路得到应用,取得了显著的社会经济效益。

5、主要完成单位及其创新推广贡献:1)东南大学本项目的牵头研究单位和组织实施单位。

组织完成国家自然科学基金优秀青年科学基金课题“交通安全设计和评价”(51322810)、国家自然科学基金青年基金课题“混合交通流环境下交通冲突技术基础理论研究”(50908050)、国家自然科学基金青年基金课题“高速公路车速离散特征、机理及控制方法研究”(51008074)、江苏省交通厅科研课题“干线公路快速化改造关键技术研究”和江苏省交通厅科研课题“高速公路改扩建项目交通组织优化研究”等项目。

建立了快速道路交通事故前兆特征的表征与识别方法,系统解析了交通事故风险形成机理及演变规律,提出了快速道路交通安全状态类归与主动辨识技术,构建了快速道路交通事故风险主动预警技术。

提出了基于事故前兆特征的快速道路交通安全分析技术,研制了基于事故前兆特征的交通事故风险分析与优化设计软件,研发了快速道路出入口交通冲突仿真与快速提取技术,提出了综合考虑效率、安全、环境和能耗的快速道路典型节点交通设计多目标协同优化技术。

基于交通安全影响系数构建了常用车速管控设施综合优化设置技术,提出了不利天气条件下快速道路限速值优化设计技术,构建了面向安全增强、效率提升和多目标协同优化的可变限速控制和系统搭建技术。

获授权国家发明专利28项、软件著作权3项。

组织成果在北京、江苏、四川、陕西、河南、浙江、广东等省份的20多条高速公路和城市快速路的应用,有力提升了快速道路的交通安全设计水平和整体运行效能,取得显著的社会经济效益。

2)交通运输部公路科学研究所本项目的合作研究单位和研究成果的主要应用实施单位。

参与完成了国家高技术研究发展(“863”)计划课题“国家干线公路网交通状态综合感知与态势评估”和国家高技术研究发展(“863”)计划课题“智能化交通控制系统测试与认证平台技术框架研究”。

提出了面向交通事故前兆特征识别的快速道路交通运行状态监测方法,构建了面向主动交通安全管控的交通流数据采集与融合方法,协助完成了快速道路交通安全状态判别方法和快速道路出入口交通冲突快速提取技术,编制了公交智能化示范工程标准《道路智能化交通管理设施设置要求第1部分:通用技术条件》、《道路智能化交通管理设施设置要求第2部分:城市道路》、《道路智能化交通管理设施设置要求第3部分:公路》,《道路智能化交通管理系统设置要求第1部分:设施设置要求》以及《道路智能化交通管理系统设置要求第2部分:通用技术要求》等8项国家和地方标准。

获授权国家发明专利4项、软件著作权2项,编制国家及地区工程标准8项,牵头出版专著3部。

发挥本单位在高速公路交通运营与管理的行业影响力,组织成果在天津、北京、河南、广东等直辖市和省份的示范应用及进一步的推广应用,显著提升了快速道路的主动交通安全管理水平和整体运行效能,取得显著的社会经济效益。

3)江苏宁沪高速公路股份有限公司本项目的合作研究单位和研究成果的主要应用实施单位。

协助开发了快速道路交通安全状态感知和事故风险预警技术集成系统和软件,以及快速道路可变限速多目标优化控制集成系统和软件,在宁沪高速公路上多个区段进行了工程实践应用,基于实际采集的高解析度交通流数据与气象数据,对宁沪高速的交通运行特征和规律进行分析进而对原有系统和算法进行反馈和修正,具体针对宁沪高速的交通事故风险分析模块、交通安全风险预警模块、交通事故风险主动管理与评估模块、可变限速控制策略模块进行了更新,使整套系统更加符合宁沪高速特征并更好地发挥效果。

为高速公路交通安全调控应用示范提供了广泛而深入的技术支撑工作,基于实际反馈对高速公路交通安全主动调控关键技术、标准、软件等进行了研发、制定和应用。

4)东南大学建筑设计研究院有限公司本项目的合作研究单位和研究成果的主要应用实施单位。

根据东南大学完成的国家自然科学基金优秀青年科学基金课题“交通安全设计和评价”研究成果,与东南大学共同研发了基于事故前兆特征的交通事故风险分析与优化设计系统软件,构建了快速道路典型路段安全设计方案的人机交互环境和多情景仿真测试平台,系统软件具备快速道路数字模型构建、数据管理、事故风险快速建模、仿真测试、设计方法对比和交通安全分析等多项功能。

组织和推动了快速道路交通安全分析与多目标优化设计技术在快速道路的快速化改造和改扩建设计中的工程应用,取得了良好的社会经济效益。

成果推广先后获得了“2010年度国家优质工程银奖”、“2010年度公路交通优秀设计二等奖”、“2015年度四川省优秀工程勘察设计奖”等多项设计奖项。

6、推广应用情况:本成果已在北京、江苏、四川、陕西、河南、浙江、广东等省份的20条高速公路和城市快速路得到全面或部分应用,有力提升了快速道路的交通安全设计水平和智能化运营管理水平,着力化解了快速道路交通事故导致的交通安全与拥堵问题,取得了显著的社会经济效益。

创新点1与创新点2相关研究成果在15条高速公路和城市快速路的设计与改扩建项目中得到推广应用。

项目成果服务于快速道路主线、出入口、交织区、曲线路段等典型路段的主动交通安全分析,识别存在交通安全隐患的设计路段,在此基础上对道路设计方案进行优化。

对从源头上降低交通事故风险,实现快速道路安全、高效运行起到了积极的推动作用。

应用了该成果的快速道路设计项目先后获得了“2010年度国家优质工程银奖”、“2010年度公路交通优秀设计二等奖”、“2015年度四川省优秀工程勘察设计奖”等多项设计奖项。

创新点3的研究成果先后在南京长江二桥、三桥、四桥、京港澳、京津塘等高速公路的信息化建设及交通运营管理工作中得到推广应用。

应用了该成果后,快速道路交通事故率普遍下降10%-30%左右,追尾事故率下降20%左右,因交通事故导致的交通拥堵降低20%-30%左右,有效提升了行车安全水平与通行效率。

7、曾获科技奖励情况:无9、主要完成人情况表完成人1:刘攀,排名1,教授,东南大学曾获2014年度公安部科技进步二等奖,道路交通安全执法技术及大范围应用,排名4。

项目负责人和总体技术思路提出者,创新点1、2、3的核心完成人,提出了基于事故前兆特征的快速道路交通安全分析技术,开发了交通事故风险分析与优化设计系统软件(软著:2017SR148128),提出了综合考虑效率、安全、环境和能耗的快速道路典型节点交通设计多目标协同优化技术,建立了交通安全设计的综合效能评估技术,发明了交通冲突仿真两阶段参数标定方法(专利:ZL201110394248.7)、机动车交通冲突数的确定方法(专利:ZL201310004 774.7)、高速公路匝道仿真模型的参数标定方法(专利:ZL201310002850.0),构建了基于速度引导的快速道路主动交通安全控制方法,发明了不良天气条件的快速道路可变限速控制方法(专利:ZL201110425753.3)、考虑交通流运行状态的快速道路可变限速控制方法(专利:ZL201110425477.0、ZL201110422688.9)。

投入本项目技术研究工作量占本人近年来工作量的70%。

完成人2:徐铖铖,排名2,讲师,东南大学对创新点1、2、3均有贡献,创新点1的核心完成人之一,提出了以安全为导向的快速道路交通安全状态分类与判别方法,提出了交通事故风险模型的时空移植增强技术,发明了快速道路危险交通流特征的自动检测确认方法(专利:ZL20111029555 98.8)、快速道路实时交通事故风险预测方法(专利:ZL201110301870.9);创新点2和3的主要完成人之一,协助开发了基于事故前兆特征的交通事故风险分析与优化设计系统软件(软著:2017SR148128),提出了不利天气条件下的最优限速值计算方法,发明了快速道路横风下安全行车速度确定方法(专利:ZL2011104077 03.2)、降低侧向撞击和严重交通事故概率的车辆调控方法(专利:ZL2013100924 19.X和ZL201310093427.6)。

投入本项目技术研究工作量占本人近年来工作量的60%。

完成人3:张纪升,排名3,研究员,交通运输部公路科学研究所对创新点1、3均有贡献。