《兵车行》课件

合集下载

《兵车行》课件ppt

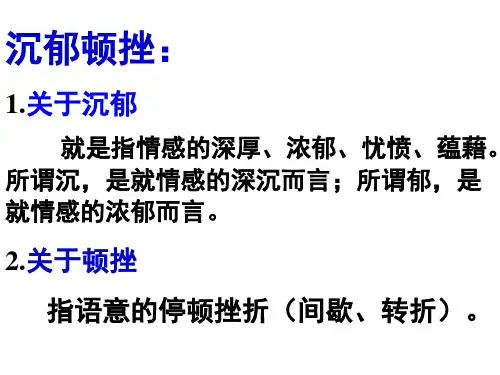

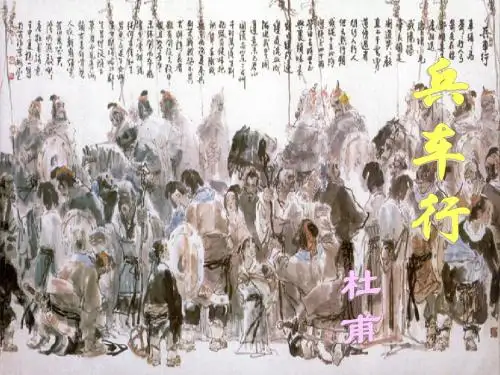

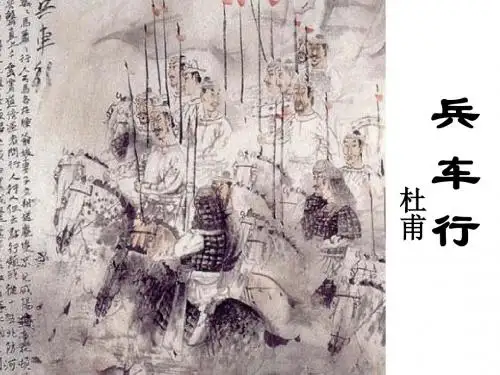

请合理想象,用恰当的文字描述这幅画面

兵车隆隆,战马嘶鸣,一队队被抓 来的穷苦百姓,换上了戎装,佩上了弓 箭,在官吏的押送下,正开往前线。征 夫的爷娘妻子儿女乱纷纷地在队伍中寻 找、呼喊自己的亲人,扯着亲人的衣衫, 捶胸顿足,边叮咛边呼号。车马扬起的 灰尘,遮天蔽日,连咸阳西北横跨渭水 的大桥都被遮没了,千万人的哭声汇成 震天的巨响在云际回荡。

会当凌绝顶,一览众山小。

• 2、困守长安时期(746——755) • 杜甫“致君尧舜上,再使风俗淳”的政治 抱负未能实现,却落得个“都市卖药,寄 食友朋”。这一时期代表诗作《兵车行》、 《丽人行》,对“安史之乱”前的开边政 策进行讽刺,反对统治阶级穷兵黩武。

• 3、陷贼与为官时期(756——759)

孤 雁 杜甫 孤雁不饮啄,飞鸣声念群, 谁怜一片影,相失万重云? 望尽似犹见,哀多如更闻。 野鸦无意绪,鸣噪自纷纷。

答: (1)尾联用对比手法,以野鸦的平庸鸣噪突出 了孤雁的高远追求。(也可以说,使用了反衬的 写法。孤雁念群之情那么迫切,它那么痛苦劳累; 而野鸦们却全然不懂不顾,它们纷纷然鸣噪不停、 自得其乐。表现了杜甫对亲朋知己的思念,对一 些俗客庸夫的厌恶。)

兵车行

杜甫

朗读

情感整体把握

• 这首诗是讽世伤时之作,也是杜 诗中的名篇,为历代所推崇。诗 旨在讽刺唐玄宗穷兵黩武给人民 带来莫大的灾难。诗人的情绪是 怨愤的,这是全诗的基调。

结构整体把握:

把握文意,并概括每一段的主要内容:

1、凄惨的诀别 2、征夫的控诉

3、战争的灾难

诗 眼已”

所写内容:从表面上看,写的是生死离别 之情,实际上是写人民的怨愤,也表达 了反对开边政策的情绪。 作用:这两句诗是第一段的关键所在。前 四句都是为它做铺垫的。为全诗奠定了 悲凉的基调,有提挈全诗和设置悬念的 作用,因为二、三段的内容极其深刻地 说明了这震天哭声的由来。

《兵车行》课件23张高教版中职语文职业模块服务类

“边庭流血成海水,武皇开边意未已”

2、反映兵士超期服役的句子:

“去时里正与裹头,归来头白还戍边”

3、运用浪漫主义的创作方法,揭露战争的罪恶,表现全 诗高潮的句子:

“君不见青海头,古来白骨无人收, 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。”

11

课文赏析

1、重墨铺染:

悲怆震撼的出征图

震人心弦的送别图

给读者视觉听觉以强烈感受,淋 漓尽致地表现出千万家庭 因征战而妻 离子散的悲剧。

3

杜甫(712—770), 字子美,曾居长安城南

少陵以西,自称少陵野 老,世称杜少陵。他是

我国唐代伟大的现实主 义诗人,其诗显示了唐 由盛转衰的历史过程, 被称为“诗史”,明清 文人推崇他为“诗圣”。 以古体、律诗见长,风

格多样,而以沉郁顿挫

为主。有《杜工部集》。

4

苏轼曾说:"故诗至于杜子美,文至 于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子, 而古今之变,天下之能事毕矣。"

12

2、巧妙构思

通过设问,引满腔悲切和哀怨的倾诉

前文的凄惨场面 是诗人亲眼所见。 下面的悲切自诉是诗人亲耳所闻,增强了诗的真 实感。 “点行频”是全诗 的“诗眼”,点出了造成百 姓妻离子散、征夫牺牲、土地荒芜的根源。 接着,由征夫之口, 从三个方面控诉了战争造 成的巨大灾难。 最后,又以哀怨的语调描述了古战场上的悲惨 现 实。

• 人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。杨国 忠(时任宰相)遣御史分道捕人,连枷送诣军所……于是行者愁怨, 父母妻子送之,所在哭声振野。

• 如此摧肝裂肺的图景在历史上也是罕见的!《兵车行》这首诗, 很可能就是诗人见到这样图景的当时或其后不久写的。

10

读课文,按要求在文中找出句子:

2、反映兵士超期服役的句子:

“去时里正与裹头,归来头白还戍边”

3、运用浪漫主义的创作方法,揭露战争的罪恶,表现全 诗高潮的句子:

“君不见青海头,古来白骨无人收, 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。”

11

课文赏析

1、重墨铺染:

悲怆震撼的出征图

震人心弦的送别图

给读者视觉听觉以强烈感受,淋 漓尽致地表现出千万家庭 因征战而妻 离子散的悲剧。

3

杜甫(712—770), 字子美,曾居长安城南

少陵以西,自称少陵野 老,世称杜少陵。他是

我国唐代伟大的现实主 义诗人,其诗显示了唐 由盛转衰的历史过程, 被称为“诗史”,明清 文人推崇他为“诗圣”。 以古体、律诗见长,风

格多样,而以沉郁顿挫

为主。有《杜工部集》。

4

苏轼曾说:"故诗至于杜子美,文至 于韩退之,书至于颜鲁公,画至于吴道子, 而古今之变,天下之能事毕矣。"

12

2、巧妙构思

通过设问,引满腔悲切和哀怨的倾诉

前文的凄惨场面 是诗人亲眼所见。 下面的悲切自诉是诗人亲耳所闻,增强了诗的真 实感。 “点行频”是全诗 的“诗眼”,点出了造成百 姓妻离子散、征夫牺牲、土地荒芜的根源。 接着,由征夫之口, 从三个方面控诉了战争造 成的巨大灾难。 最后,又以哀怨的语调描述了古战场上的悲惨 现 实。

• 人闻云南多瘴疠,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。杨国 忠(时任宰相)遣御史分道捕人,连枷送诣军所……于是行者愁怨, 父母妻子送之,所在哭声振野。

• 如此摧肝裂肺的图景在历史上也是罕见的!《兵车行》这首诗, 很可能就是诗人见到这样图景的当时或其后不久写的。

10

读课文,按要求在文中找出句子:

《兵车行》上课PPT课件

古代孩子留长发,15岁开始用头巾束发。如今,一个 刚到束发年龄还不怎么会束发的孩子就被征入伍,而且要 到远离父母的北方去“防河”,这是何等可怜!所以,连 里正也动了心,替他束发。人过40,头发渐白,刚从前线 回来,理当休息,不料又被派到前线去。

从这两件事可以看出统治者的残酷简直到 了无以复加的地步。从这年龄的跨度中可以看 出壮士们无期限地超期服役,控诉了统治者的 残忍和罪恶。

之深。这样的心理变化也是对统治者穷兵 黩武政策的有力控诉。

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 后宫佳丽三千人,三千宠爱于一身。 姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。 遂令天下父母心,不重生男重生女。

------白居易<<长恨歌 >>

结尾给我们描绘了怎样的景象,有什么作 用?

结尾写青海战场的景象:漫山遍野,白 骨纵横,在阴沉的天色和凄凄细雨中,不时 地闪出磷火,传来凄厉的鬼哭声。如此阴森 的景象,真叫人不寒而栗!

北防河,便至四十西营 里长给有的壮丁裹头巾,他们

田。去时里正与裹头, 回时已经白头还要去守边。边

归来头白还戍边。边庭 疆无数士兵流血形成了海水,

流血成海水,武皇开边 武皇开拓边疆的念头还没停止。

意未已。君不闻汉家山 您没听说汉家华山以东两百州,

东二百州,千村万落生 百千村落长满了草木。即使有

荆杞。纵有健妇把锄犁,健壮的妇女手拿锄犁耕种,田

2021

35

写作手法

首先是寓情于事之中。这首叙事诗,无论是 描写叙述,还是代人叙言,诗人的激切、深 沉的思想感情,都自然地融会在全诗之中。 其次在叙述次序上参差错落前后呼应,变化 开阖,井然有序。开头的描写为后来的倾诉 作了渲染铺垫;后来的长篇叙言又进一步地 深化了前面场面描写的思想内容,前后相互 补充,相互辉映。

从这两件事可以看出统治者的残酷简直到 了无以复加的地步。从这年龄的跨度中可以看 出壮士们无期限地超期服役,控诉了统治者的 残忍和罪恶。

之深。这样的心理变化也是对统治者穷兵 黩武政策的有力控诉。

回眸一笑百媚生,六宫粉黛无颜色。 后宫佳丽三千人,三千宠爱于一身。 姊妹弟兄皆列土,可怜光彩生门户。 遂令天下父母心,不重生男重生女。

------白居易<<长恨歌 >>

结尾给我们描绘了怎样的景象,有什么作 用?

结尾写青海战场的景象:漫山遍野,白 骨纵横,在阴沉的天色和凄凄细雨中,不时 地闪出磷火,传来凄厉的鬼哭声。如此阴森 的景象,真叫人不寒而栗!

北防河,便至四十西营 里长给有的壮丁裹头巾,他们

田。去时里正与裹头, 回时已经白头还要去守边。边

归来头白还戍边。边庭 疆无数士兵流血形成了海水,

流血成海水,武皇开边 武皇开拓边疆的念头还没停止。

意未已。君不闻汉家山 您没听说汉家华山以东两百州,

东二百州,千村万落生 百千村落长满了草木。即使有

荆杞。纵有健妇把锄犁,健壮的妇女手拿锄犁耕种,田

2021

35

写作手法

首先是寓情于事之中。这首叙事诗,无论是 描写叙述,还是代人叙言,诗人的激切、深 沉的思想感情,都自然地融会在全诗之中。 其次在叙述次序上参差错落前后呼应,变化 开阖,井然有序。开头的描写为后来的倾诉 作了渲染铺垫;后来的长篇叙言又进一步地 深化了前面场面描写的思想内容,前后相互 补充,相互辉映。

杜甫《兵车行》ppt课件

鬼哭图

诗歌从开头的“惨别图”到结尾的 “鬼哭图”,我们听到了一个相同的声音: 哭声!开头的人哭,响彻云霄,结尾的鬼 哭,哀怨凄厉。那么造成这人哭、鬼哭的 根本原因是什么呢?请同学们迅速在诗歌 第二段找出三个字和一句话来进行概括。

造成人哭、鬼哭的根本原因:“点行 频”

“边庭流血成海水,武皇开边意未已”

深情朗诵

领略诗中所描绘的情景 和抒发的感情

“怨愤”之情是怎样贯穿全诗的 呢?请大家齐读第一段,看看诗 人为我们描述了一幅什么样的 画面.

诗人一开篇首先为我们描述了 一幅催人泪下的“惨别图”。在这 一个场面描写中,你认为哪些字需 要重读呢?也就是哪些字表现力最 强呢?请大家谈谈自己的体会。

诗人开篇就给我们生动地描述 了一幅惨别图,把感情寓于记叙之 中。那么,这种场面描写在诗歌的 结尾也有,请大家找找是哪几句。

此外,李白让仙人跟他一道看到人民的 苦难,也表现了他的飘逸风格;杜甫的伤时忧 国,表现了他的沉郁风格。

一首《兵车行》伴随着隆隆战车、 嘶嘶战马碾过了十几个世纪,永远凝固 在历史的画廊上。然而,历史虽已成为 过去,悲剧却仍在重演,即使在现代社 会流血事件仍时有发生。无论是穿越几 千年中国历史的惊天血雨,还是笼罩在 现代社会的战争阴云,都无法遮挡和平 的阳光,和平和发展仍是世界的主流。 就让伤痛成为过去,让战争成为记忆, 让诗人笔下的“人哭”“鬼哭”永远成 为历史吧!

文题背景

2.创作背景

天宝以后,唐王朝对西北、西南少数民族的战争

越来1.越文频繁题。阐连年释不断的大规模战争,不仅给边疆少数

民族带来了深重的灾难,也给广大中原地区的人民带来 了不幸。

据《《资兵治车通行鉴》》卷是二杜百甫一十诗六的载名:篇“天,宝为十历载四月, 剑兵代南八所万节,度推…使崇…鲜。军于大仲它败通揭讨,露南士了卒诏死蛮唐,者玄六大宗万败人于以,泸来仲南的通。仅时穷以仲兵身通免将。 杨黩国武忠掩、其连败年状,征仍战叙给其人战功民。造…成…制的大巨募大两灾京及难河,南 北九具兵,有莫以肯击深应南刻募诏的。。杨人思国闻想忠云内遣南容御多史瘴。分疠道,捕未人战,,连士枷卒送死诣者军什所八

《兵车行》优秀课件

才超一代者,李也;体兼一代者,杜也。李如星悬 日揭,照耀太虚;杜若地负海涵,包罗万象。李唯 超出一代,故高华莫并,色相难求;杜唯兼综一代, 故利钝杂陈,巨细成蓄。李才高气逸而调雄,杜体 大思精而格浑。超出唐人而不离唐人者,李也;不 尽唐调而兼得唐调者,杜也。备诸体于建安者,陈 王也;集大成于开元者,工部也。青莲才之逸并驾 陈王,气之雄齐驱工部,可谓撮胜二家。第古风既 乏温醇,律体微乖整栗,故今评者不无轩轾。 (胡 应麟《诗薮》)

写作背景

《兵车行》是历史生活的真实记录。 • 唐玄宗天宝年间,朝廷对边疆少数民族频 繁发动进攻。八载(749),哥舒翰奉命进攻吐 蕃石堡城(在今青海省境内),久攻不下,后虽 侥幸取胜,但所部六万三千人损失大半;到这 年冬天,所派驻龙驹岛(在青海湖中)的二千戍 卒也全军覆没。十载(751)四月,剑南节度使 鲜于仲通又奉命进攻南诏(主要辖境在今云南 省),结果大败,士卒死者六万人,仲通仅以身 免。由于这两次战争中丧师巨万,朝廷乃大举 征兵。

民间疾苦 笔底波澜 世上疮痍 诗中圣哲

杜甫,字子美,号少陵 野老,后世又称他杜少 陵、杜工部。 唐代伟大 的现实主义诗人, 世称 “诗圣”。其诗被称为 “诗史”。

语言:“为人性僻耽佳句, 语不惊人死不休” 风格: 现实,沉郁顿挫 文集: 《杜工部集》

3、陷贼与为官时期(756——759) 45——48岁 1、读书游历时期(712——747)35岁前 亲历“安史之乱”(安禄山、史思明)。仕途几经 2 、困守长安时期(746——755) 35-44 岁 祖父杜审言,是三朝宰相。杜甫 24 岁考进士未 辗转,生活充实,佳作较多。 4、漂泊西南时期( 759——770) 49岁后 第。这一时期代表作《望岳》 杜甫“致君尧舜上,再使风俗纯”的政治抱负未 “三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》 寓于成都杜甫草堂。诗作、《蜀相》《登高》 岱宗夫如何,齐鲁青未了。 能实现,却落得个“都市卖药,寄食友朋”。这 “三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》 一时期代表诗作《兵车行》、《丽人行》,对 《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 “安史之乱”前的开边政策进行讽刺,反对统治 《春望》国破山河在,城春草木深。 “安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。” 阶级穷兵黩武。 荡胸生层云,决眦入归鸟。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 770年,死在由长沙至岳阳的一条破船上。 会当凌绝顶,一览众山小。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

《兵车行》ppt课件

1 、开头的场面描写表达了怎样的内容?在 这首诗中起什么作用? 开头描写了爷娘妻子儿女与出征者生离死别 的凄惨场面。为后文的控诉创造了气氛。 2、辚辚萧萧的听觉形象给人什么感觉?

有人马杂沓之感,可以想见出征士兵之多。

3、“弓箭各在腰”的视觉形象表明有何作 用?

他们出发在即,催动亲人们撕心裂肺的悲痛。

1、描绘送别场面的是从哪句到哪句?

2、这个场面有什么特点?

悲惨

赏析:牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄

• 动作细节描写:连续的四个动作, “牵、顿、 拦、哭”把送行者那种眷恋、悲怆、愤恨、 绝望的动作神态表现得细腻入微,写出了亲 人之间不忍相离却又不得不相离的不舍和无 奈。渲染了极其凄惨的气氛。 • 夸张的修辞手法:哭声遍野,直冲云天,震 耳欲聋!集中展现了上万家庭妻离子散的悲 剧。

去时里正与裹头,归来头白还戌边。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

1、“过者”“行人”是谁? “我”与战士 2、“点行频”包含哪些内容?表现什么? “或从十五北防河……归来头白还戌边。 ”

叙述服役时间过长,占去人的大半生。

3、鉴赏“去时里正与裹头,归来头白还戍边”

这是对前两句“或从十五北防河,便至四十 西营田”所作的形象说明,使人心酸。古代 孩子留长发, 15岁开始用头巾束发。如今, 一个刚到束发年龄(成年)还不怎么会束发 的孩子就被征入伍,而且要到远离父母的北 方去“防河”,这是何等可怜啊!所以,连 里正也动了心,替他束发。人过 40 ,头发渐 白,又刚从前线回来,理当休息了,不料又 被派到前线去。从这两件事可以看出无限制 地超期服役,统治者的残酷到了无以复加的 地步。

4、鉴赏本诗主旨句“边庭流血成海水, 武皇开边意未已。” “武皇”,是以汉喻唐,实指唐玄宗。

《兵车行》讲课课件

杜 甫

作者简介:

杜甫,字子美,曾 居长安城南少陵以西, 自称少陵野老,世称杜 少陵。出生于巩县(今 河南巩义),唐代现实 主义诗人。其作品显示 了唐由盛转的历史过程, 风格沉郁顿挫,被称为 “诗史”,有《杜工部 集》。代表作“三吏”、 “三别”。

歌行,古代诗歌的一体。其音节、格律, 一般比较自由 ,形式采用五言、七言、 杂言的古体,富于变化。“行”是乐曲 的意思。但《兵车行》是杜甫自创的新题。

第一段描绘了一幅什么画面?

咸阳桥头悲惨送别图

• 车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。耶娘 妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。牵衣顿足 拦道哭,哭声直上干云霄。

“走”字,用的十分形象,亲人被突然抓兵,又急促押送 出征,眷属们追奔呼号,去作那一刹那的生死离别,是何等 仓促,何等悲愤! “牵衣顿足拦道哭”,一句之中连续四个动作把送行者那 种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态,表现得细腻入微。

主旨:诗人深刻地揭 露了李唐王朝穷兵黩 武给人民造成的深重 灾难,表达了对人民 不幸的真挚而深厚的 同情。这是杜甫第一 首为人民的苦难而写 作的诗歌。

艺术特色赏析

一、生动的场景描写

二、构思巧妙,在叙述次序上参差错落 前后呼应,舒得开,收得拢。

三、善用口语

课后作业

1、同学们下去背诵这首诗。 2、思考课后练习二的2、3小

杜甫草堂

时仲通将兵八万,……军大败,士卒死者六万人, 仲通仅以身免。杨国忠掩其败状,仍叙其战 功。……制大募两京及河南北兵以击南诏。人闻云 南多瘴疬,未战,士卒死者十八九,莫肯应募。杨 国忠遣御史分道捕人,连枷送诣军所。……于是行 者愁怨,父母妻子送之,所在哭声振野?” 如此摧肝裂肺的图景在历史上也是罕见的! 《兵车行》这首诗,很可能就是诗人见到这样图景 的当时或其后不久写的。

高中语文选修系列《兵车行》教学课件(共38张PPT)

思想感情:

《兵车行》是杜诗名篇,是杜甫转 向现实主义的标志性篇目。诗人以 满腔悲悯之情,含蓄而深刻地揭露 了穷兵黩武、连年征战给人民带来 的苦难,寄寓着对苦难的强烈同情, 充满非战色彩。

理一理层次 第一层:车辚辚……哭声直上干云霄。 第二层:“道旁过者问行人”直至结 尾,叙述行人的答话。诗人让行人自 己申述一生悲惨的经历。

兵车行

杜甫Leabharlann 作者简介:• 杜甫,字子美,唐代现实主义诗人。曾居长安城南 少陵以西,故自称少陵野老,后人称他为杜少陵; 又因担任过检校尚书工部员外郎,所以后世称他为 杜工部。杜甫的作品显示了唐朝由盛转衰的历史过 程,被称为诗史,他本人则被尊称为诗圣。 • 韩愈称赞杜甫:“李杜文章在,光焰万丈长。”杜 甫自己说:“为人性僻耽佳句,语不惊人死不休。” • 安史之乱期间,杜甫辗转流离,最后抵达成都,在 亲友的帮助下,在城西浣花溪畔筑草堂栖居。后来 出川东下,贫病交加,病逝于湘江的破船上,终年 59岁。

车辚辚,马萧萧,行人弓箭各在腰。 耶娘妻子走相送,尘埃不见咸阳桥。 牵衣顿足拦道哭,哭声直上干云霄。

总结:这首诗开篇就描写了征人出征, 家人送别凄惨场面,渲染了一种凄 惨的氛围,表达了人民对战争的痛恨。

请你结合诗歌内容 谈谈战争给人们带 来了哪些苦难?

思考切入点:

1、征人自身的戍边征战生活。 2、征人离家后的家庭生活。 3、思想观念。

总结:战争带来了什么?

①士兵:戍死边疆或战死疆场 ②家庭:支离破碎 ③农村:民生凋敝/租税不休 ④思想:重女轻男

你觉得这首诗中,哪些诗句最能直 接表现战争的残酷? 边庭流血成海水,武皇开边意未已。 君不见,青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

《兵车行》课件ppt

歌行,古代诗歌的 一体。汉魏以下的乐府 诗,题名为“歌”和 “行”的颇多。其音节、 格律,一般比较自由 , 形式采用五言、七言、 杂言的古体,富于变化。 “行”是乐曲 的意思,

初读诗歌、整体感知

整体感知:

通过这首诗歌我们看到了哪些画面?

悲惨送别图 血流成海图 田亩荒芜图 健妇犁耕图 县官索租图 青海白骨图

杜甫长安十年生活概况及诗歌特点

• 杜甫到长安后满以为从此可以“立登要路津” , 实现“致君尧舜上,再使风俗淳” 的政治抱负, 但他的希望落空了。“每一个伟大的灵魂都是 痛苦的”。别林斯基曾说:“任何伟大的诗人 之所以伟大,是因为他的痛苦和幸福深深根植 于社会和历史的土壤里,他从而成为社会、时 代以及人类的代表和喉舌。” • 杜甫一生“忧”,其现实主义诗风凸显一个 “悲”字,具爱国性和人民性,有责任感、忧 患感和苍凉感。

闻一多先生这样评价杜甫: “杜甫是中国有史以来第一位 大诗人,四千年文化中最庄严、 最瑰丽、最承久的一道光彩。

诗人郭沫若题联: 民间疾苦,笔底波澜; 世上疮痍,诗中圣哲.

杜甫生平简介

杜甫(712-770)唐代大诗人,字子美,生于河南巩县。 —— 读书游历时期(712-746)35岁以前 读书和壮游时期,代表作《望岳》 ——困守长安时期(746-755)35-44岁 代表作《兵车行》、《丽人行》等,十年困守的结果,使他 变成了忧国忧民的诗人,文风走向现实主义。 —— 陷贼与为官时期(756-759)45-48岁 代表作《春望》、《羌村》、“三吏”、“三别”等,创 作达到了现实主义高峰。 ——漂泊西南时期(759-770)49岁以后 成都浣花溪建草堂,在漂泊的十一年间,写诗一千多首, 代表作《茅屋为秋风所破歌》、《闻官军收河南河北》等,770 年冬,死在由长沙至岳阳的一条破船上。

高中语文选修·《兵车行》 课件 (共20张PPT)

兵车行

杜甫

行:

古代诗歌的一种文体。汉魏以下的乐府诗, 题名为“歌”和“行”的颇多,二者虽名称 不同,其实并无严格的区别。后遂有 “歌行”一说。其音节、格律,一般比较 自由,形式采用五言、七言、杂言的 古体,富于变化。“行”是乐曲的意思。

听、读诗歌,体会萦绕整诗的感情基调。

整体感知:

把握文意,并概括每一段的主要内容:

主题:

• 本诗通过描绘壮丁与家人生离死别的悲 惨情景,借役夫的话,诉说了人民的痛 苦与愤恨,控诉了封建统治者穷兵黩武 的罪行。

再听朗读,体会萦绕整诗的感情基调。

怨、怒

跟着发生了显著的变化。他的视野从个人转向了全社会:

玄宗和杨氏姐妹的荒淫无度的生活,写下了《丽人行》。

实主义的广阔道路。

写作背景:

据《资治通鉴》卷二百一十六载: “天宝十载四月,剑南节度使鲜于仲通讨 南诏蛮,大败于泸南。时仲通将兵八 万,……军大败,士卒死者六万人,仲通仅以 身免。杨国忠掩其败状,仍叙其战功。制 大募两京及河南北兵以击南诏。人闻云南 多瘴痢,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。 杨国忠遣御史分道捕人,连枷送诣军 所。……于是行者愁怨,父母妻子送之,所 在哭声振野。”

3、这个送别场面为何如此悲惨?

• 频繁地点名强行征调壮丁。

通过行人的回答申诉,点行频给百姓带来了哪 些不幸和灾难? 超期服役

死伤无数 连年征兵急催租 生男反是生女好 白骨苍苍鬼哭恨

田园荒废

非人待遇

请思考:造成这一切的根源是什么?

• 边庭流血成海水, • 武皇开边意未已。

主旨句

统治者的好大喜功、穷兵黩武

• 在政治上屡屡受挫的同时,他的经济条件也日益恶化。由于父亲 病故,断绝了经济来源,他只好在一些贵族府邸中充当“宾客”, 陪他们饮酒赋诗,靠他们的一点施舍来维持生计。在最困难的日 子里,他甚至上山采药,换取“药价”,这就是他后来说的“卖 药都市,寄食友朋”。

杜甫

行:

古代诗歌的一种文体。汉魏以下的乐府诗, 题名为“歌”和“行”的颇多,二者虽名称 不同,其实并无严格的区别。后遂有 “歌行”一说。其音节、格律,一般比较 自由,形式采用五言、七言、杂言的 古体,富于变化。“行”是乐曲的意思。

听、读诗歌,体会萦绕整诗的感情基调。

整体感知:

把握文意,并概括每一段的主要内容:

主题:

• 本诗通过描绘壮丁与家人生离死别的悲 惨情景,借役夫的话,诉说了人民的痛 苦与愤恨,控诉了封建统治者穷兵黩武 的罪行。

再听朗读,体会萦绕整诗的感情基调。

怨、怒

跟着发生了显著的变化。他的视野从个人转向了全社会:

玄宗和杨氏姐妹的荒淫无度的生活,写下了《丽人行》。

实主义的广阔道路。

写作背景:

据《资治通鉴》卷二百一十六载: “天宝十载四月,剑南节度使鲜于仲通讨 南诏蛮,大败于泸南。时仲通将兵八 万,……军大败,士卒死者六万人,仲通仅以 身免。杨国忠掩其败状,仍叙其战功。制 大募两京及河南北兵以击南诏。人闻云南 多瘴痢,未战,士卒死者什八九,莫肯应募。 杨国忠遣御史分道捕人,连枷送诣军 所。……于是行者愁怨,父母妻子送之,所 在哭声振野。”

3、这个送别场面为何如此悲惨?

• 频繁地点名强行征调壮丁。

通过行人的回答申诉,点行频给百姓带来了哪 些不幸和灾难? 超期服役

死伤无数 连年征兵急催租 生男反是生女好 白骨苍苍鬼哭恨

田园荒废

非人待遇

请思考:造成这一切的根源是什么?

• 边庭流血成海水, • 武皇开边意未已。

主旨句

统治者的好大喜功、穷兵黩武

• 在政治上屡屡受挫的同时,他的经济条件也日益恶化。由于父亲 病故,断绝了经济来源,他只好在一些贵族府邸中充当“宾客”, 陪他们饮酒赋诗,靠他们的一点施舍来维持生计。在最困难的日 子里,他甚至上山采药,换取“药价”,这就是他后来说的“卖 药都市,寄食友朋”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

频 繁 征 兵 (纲) 超 期 服 役

战 事 祸 农

士 兵 命 苦

百 姓 怨 愤

战 争 惨 烈

关键句: 边庭流血成海水,武皇开边意未已!

“边庭”二句有怨有愤,可谓是诗中的警策之句,也是本诗的关 键句。运用夸张和比喻的修辞手法深刻揭露了战争给人民带来的巨 大苦难,一语道破了苦难的根源,强烈抨击统治者的黑暗和残暴。 这种果与因直接相衔对比的句式组合,把战争灾难写得极为痛切极 有力度,极其强烈集中地展示了朝廷意志造成的流血成海的历史荒 谬性。 立片言以居要,乃一篇之总纲。 两句形成鲜明对比,概括了本诗 主旨;且锋芒直指最高统治者,显示了诗人的勇气,应视为诗中警 策。再补充一点:这首诗以描绘出征场面开篇,以勾画古战场惨景 作结,二者遥相呼应,是一种特殊的艺术概括方式,如将警策放在 其中任何一处,皆非所宜;而这两句上应“点行频”三字,下启关 于战争危害一段叙述,亦可谓之“居要”。

大道两侧,无以计数的百姓。人头 攒动,张目驰望。队伍快速通过人群。 一衣衫褴褛的青年妇女奋力挤出人 群冲向队伍,拦住了青年汉子的行进,一 童子踉踉跄跄跟上,牵住了汉子的征衣。 青年汉子摸摸童子的头,推开女子迅速赶 上行进的队伍。女子瘫软在道旁。童子哭 叫。路边拥挤的人群。一张张愤怒的脸。 哭声、呼叫声交织一片,压过车声、马声。 青年汉子回头,两行清泪落下。

诗人郭沫若题联: 民间疾苦,笔底波澜; 世上疮痍,诗中圣哲.

杜甫是一位穷于一时、达于千秋 的伟大诗人。诗雄百代,光焰万 丈,术才力 出神入化的艺术境界 包罗万象的艺术成就 读破万卷的富赡才学 悲天悯人的仁者情怀 渊渟岳峙的不凡气势 称雄百代的开创精神

3、陷贼与为官时期(756——759) 45——48岁 1、读书游历时期(712——747)35岁前 亲历“安史之乱”(安禄山、史思明)。仕途几经 2、困守长安时期(746——755)35-44岁 祖父杜审言,是三朝宰相。杜甫24岁考进士未 辗转,生活充实,佳作较多。 4、漂泊西南时期(759——770) 49岁后 第。这一时期代表作《望岳》 杜甫“致君尧舜上,再使风俗纯”的政治抱负未 “三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》 寓于成都杜甫草堂。诗作、《蜀相》《登高》 岱宗夫如何,齐鲁青未了。 能实现,却落得个“都市卖药,寄食友朋”。这 “三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》 一时期代表诗作《兵车行》、《丽人行》,对 《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 “安史之乱”前的开边政策进行讽刺,反对统治 《春望》国破山河在,城春草木深。 “安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。” 阶级穷兵黩武。 荡胸生层云,决眦入归鸟。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 770年,死在由长沙至岳阳的一条破船上。 会当凌绝顶,一览众山小。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

送 别 场 面 悲 壮 倾 诉 心 声 凄 苦 忧 国 忧 民 情 深

文本研习:

重墨铺染:

悲怆震撼的出征图 震人心弦的送别图

有声有色,有物有人。给读者视觉听觉以强烈 感受,淋漓尽致地表现出千万家庭 因征战而妻 离子散的悲剧。称行人不称士兵,形成不和谐 的感觉。

哭牵 声衣 直顿 上足 干拦 云道 霄哭

君不见青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

最后四句为全诗高潮所在。“君不见”点出古 今征人的命运结局,以青海伐吐蕃之役的结果预 言云南讨南诏之役的必然。“古来”一句道尽战场 的惨景,也集中地表达了“行人”和诗人的怨愤 。“无人收”三字乃血泪铸成。人与人的对话, 变为人与鬼的对话、生与死的对话,强化了社会 的危机感和历史透视的深广度。

一句之中连续四个动作: 牵衣[不舍] 顿足[悲痛] 拦 道[焦急] 哭[无奈、愁苦]。连续的四个动作,把送行者那 种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态表现的细腻入微。 有情境,有气氛,有声音,有动作。诗人笔下,灰尘弥漫, 车马人流,令人目眩;哭声遍野,直冲云天,震耳欲聋! 集中展现了上万家庭妻离子散的悲剧。 这是本段的高潮点,诗人的怨愤之情初现。

文本研习 诗眼所在: “点行频”,是叙事总纲。既为

下文蓄势,又起了承上启下的作用。点出了造 成百姓妻离子散、征夫牺牲、土地荒芜的根源。

由征夫之口, 从三个方面控诉了战争造成的巨大灾难。

罪恶的战争破坏了人民的家庭生活。 频繁的战争破坏了农业生产并加重了人民的负担。 血腥的战争葬送了无数士兵的生命。

小结

诗史数千言,一腔君国河山泪 草堂三五里,沉郁顿挫野老心

河山日月本平平 一触此老奇趣生_

《杜诗详注》

杜 甫

兵 车 行

教学目标:

1、 培养学生诵读的兴趣,使学生在诵读中感受形 象、再造形象,加深对作品内容的理解。 2、联系时代背景和社会环境,了解统治者穷兵黩 武给人民带来的深重苦难,体会诗人忧国忧民的思 想感情。 3、在比较阅读中对李白和杜甫两大诗人进行研究性 学习。

《兵车行》是历史生活的真实记录。 唐玄宗天宝年间,朝廷对边疆少数民 族频繁发动进攻。八载(749),哥舒翰 奉命进攻吐蕃石堡城,六万三千人损 失大半;这年冬天,所派驻龙驹岛(在 青海湖中)的二千戍卒也全军覆没。十 载(751)四月,剑南节度使鲜于仲通又 奉命进攻南诏,结果大败,士卒死者 六万人。由于这两次战争中丧师巨万, 朝廷乃大举征兵。 《兵车行》这首诗,就是诗人41岁时 写的。

三读诗歌,鉴赏技巧 1 章法严密。各段皆自有起结,析之则 三,合则为一;内容上,一是前后呼应, 二是层层递进。 2 深刻的思想性和强烈的感染力通过高 度的艺术性表现出来。 ①重墨铺染。大氛围的粗略勾勒和具体 动作的细致刻画相结合,描绘了一个悲怆 而震撼人心的出征场面。诗的开篇展现出 一幅出征图,既有听觉形象又有视觉形象。

1.造成惨别的直接原因是什么?

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

苦难根源

把边庭战士的重大伤亡和统 治者的拓边野心作对比,指出了 战争的根本原因,揭示了全文的 主旨。

感情基调:(悲愤)怨 愤(激愤)

. 理清思路: 1、送别场面

天怒人怨

2、征夫控诉

文眼:“点行频” 重

说明征役的无比沉

凄 惨 诀 别

层层推进

杜甫(712—770), 字子美,曾居长安城南少 陵以西,自称少陵野老, 世称杜少陵。他是我国唐 代伟大的现实主义诗人, 其诗显示了唐由盛转衰的 历史过程,被称为“诗 史”,明清文人推崇他为 “诗圣”。以古体、律诗 见长,风格多样,而以沉 郁顿挫为主。有《杜工部 集》。

闻一多先生这样评价杜甫: “杜甫是中国有史以来第一个 大诗人,四千年文化中最庄严、 最瑰丽、最承久的一道光彩。

脉络层次:

二、分为三层,开头七句,写边疆连年征战,

一、形式上采用古称“一头两脚体”的结构方式。

行人被征召戍边,描绘了一幅震人心弦的送别图; 百姓造成的灾难;长者十四句为第三层,具体地 令人不寒而栗的情况。

“道旁”十四句为第二层,写连年征召和战争给

写了征夫久不得息百姓惟恐生男和战场尸骨遍野,

主 旨: 诗人借送别的场面,激愤地控诉了 统治者穷兵黩武的罪恶,阐发了他反 对不义战争的思想,借诗批评时政, 说出人民敢怒不敢言的心里话。 《兵车行》不仅仅记述了当时征兵 服役的一个告别场面,是史书记载的 一个佐证,一种情绪,发出了那个时 代人民反战的强音。

请合理想象,用恰当的文字描述这幅画面

想 象

满天阴霾。

轰隆隆驶过的战车声,战马的阵阵嘶鸣 声,喧闹混杂不清的人声,越来越响。尘土飞 扬的大道。军旗、战车、队伍。一队队军人, 全副武装,杠着长枪,腰插弓箭走来。一军官 模样的人挥动着长鞭催促队伍前进。 一张青年汉子的脸,脸上露出无奈的表 情。几张军人的脸,有的两鬓染霜,有的满脸 稚气:个个脸色凝重,一言不发地快步跟进。

诵 读

基础知识:注音

车辚辚( ) 马萧萧( )云霄 )

哭声直上干(

归来头白戍(

千村万落生荆(

)边

)杞( )

车辆隆隆响, 车辚辚,马萧萧, 行人弓箭各在腰。战马萧萧鸣,出征 耶娘妻子走相送,士兵弓箭各自佩在 尘埃不见咸阳桥。腰。爷娘妻子儿女 牵衣顿足拦道哭, 奔跑来相送,尘埃 哭声直上干云霄。 飞扬不见咸阳桥。 拦在路上牵着士兵 衣服顿脚哭,哭声 直上天空冲云霄。

点此看杜甫草堂

歌行,古代诗歌的 一体。汉魏以下的乐府 诗,题名为“歌”和 “行”的颇多。其音节、 格律,一般比较自由 , 形式采用五言、七言、 杂言的古体,富于变化。 “行”是乐曲 的意思,

解读杜诗的钥匙

致君尧舜上 再使风俗淳

欣赏课文朗读

方 法:

一、找诗眼;二、定基调

三、寻关键;四、理脉络 五、明主旨;六、知妙处

亮点:生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草

理由:这两句写社会心理的变化。白居易说 “遂令天下父母心,不重生男重生女。”此处 杜甫却如此说。反差极大。在封建社会,人们 重男轻女,生男则有弄璋之喜,生女则弄瓦之 恶;可是现在反以生男为“恶”,生女为 “好”。这种变化是由繁重的兵役负担和士兵 大量死亡的事实造成的,反映了人们心灵受伤 害之深。这样的不平常的心理变化实际也是对 统治者穷兵黩武政策的有力控诉。战争给人民 带来深重的灾难,正所谓“兴,百姓苦,亡, 百姓苦”,因此古人才有“宁为治世之犬,不 为乱世之人”的感慨。

②巧妙构思诗人通过设问的方法,引出征 夫的满腔悲切和哀怨的倾诉前文的凄惨场面 是诗人亲眼所见,下面的悲切自诉是诗人亲 耳所闻,增强了诗的真实感。 ③善用口语这首诗反映的是人民的生活, 因而也选用了乐府体裁,运用了俗语口语, 加上民歌中常见的顶针修辞格,读来清新自 然,明白如话,造成回肠荡气的艺术效果。

亮点:去时里正与裹头,归来头白还戍边 理由:这是对前两句“或从十五北防河,便至 四十西营田”所作的形象说明,读罢使人心酸 不已。古代孩子留长发,15岁开始用头巾束发。 如今,一个刚到束发年龄还不怎么会束发的孩 子就被征入伍,而且要到远离父母的北方去 “防河”,这是何等可怜啊!所以,连里正也动 了心,替他束发。人过40,头发渐白,又刚从 前线回来,理当休息了,不料又被派到前线去。 从这两件事可以看出统治者的残酷简直到了无 以复加的地步。

战 事 祸 农

士 兵 命 苦

百 姓 怨 愤

战 争 惨 烈

关键句: 边庭流血成海水,武皇开边意未已!

“边庭”二句有怨有愤,可谓是诗中的警策之句,也是本诗的关 键句。运用夸张和比喻的修辞手法深刻揭露了战争给人民带来的巨 大苦难,一语道破了苦难的根源,强烈抨击统治者的黑暗和残暴。 这种果与因直接相衔对比的句式组合,把战争灾难写得极为痛切极 有力度,极其强烈集中地展示了朝廷意志造成的流血成海的历史荒 谬性。 立片言以居要,乃一篇之总纲。 两句形成鲜明对比,概括了本诗 主旨;且锋芒直指最高统治者,显示了诗人的勇气,应视为诗中警 策。再补充一点:这首诗以描绘出征场面开篇,以勾画古战场惨景 作结,二者遥相呼应,是一种特殊的艺术概括方式,如将警策放在 其中任何一处,皆非所宜;而这两句上应“点行频”三字,下启关 于战争危害一段叙述,亦可谓之“居要”。

大道两侧,无以计数的百姓。人头 攒动,张目驰望。队伍快速通过人群。 一衣衫褴褛的青年妇女奋力挤出人 群冲向队伍,拦住了青年汉子的行进,一 童子踉踉跄跄跟上,牵住了汉子的征衣。 青年汉子摸摸童子的头,推开女子迅速赶 上行进的队伍。女子瘫软在道旁。童子哭 叫。路边拥挤的人群。一张张愤怒的脸。 哭声、呼叫声交织一片,压过车声、马声。 青年汉子回头,两行清泪落下。

诗人郭沫若题联: 民间疾苦,笔底波澜; 世上疮痍,诗中圣哲.

杜甫是一位穷于一时、达于千秋 的伟大诗人。诗雄百代,光焰万 丈,术才力 出神入化的艺术境界 包罗万象的艺术成就 读破万卷的富赡才学 悲天悯人的仁者情怀 渊渟岳峙的不凡气势 称雄百代的开创精神

3、陷贼与为官时期(756——759) 45——48岁 1、读书游历时期(712——747)35岁前 亲历“安史之乱”(安禄山、史思明)。仕途几经 2、困守长安时期(746——755)35-44岁 祖父杜审言,是三朝宰相。杜甫24岁考进士未 辗转,生活充实,佳作较多。 4、漂泊西南时期(759——770) 49岁后 第。这一时期代表作《望岳》 杜甫“致君尧舜上,再使风俗纯”的政治抱负未 “三吏”:《新安吏》《潼关吏》《石壕吏》 寓于成都杜甫草堂。诗作、《蜀相》《登高》 岱宗夫如何,齐鲁青未了。 能实现,却落得个“都市卖药,寄食友朋”。这 “三别”:《新婚别》《垂老别》《无家别》 一时期代表诗作《兵车行》、《丽人行》,对 《春夜喜雨》《茅屋为秋风所破歌》 造化钟神秀,阴阳割昏晓。 “安史之乱”前的开边政策进行讽刺,反对统治 《春望》国破山河在,城春草木深。 “安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。” 阶级穷兵黩武。 荡胸生层云,决眦入归鸟。 感时花溅泪,恨别鸟惊心。 770年,死在由长沙至岳阳的一条破船上。 会当凌绝顶,一览众山小。 烽火连三月,家书抵万金。 白头搔更短,浑欲不胜簪。

送 别 场 面 悲 壮 倾 诉 心 声 凄 苦 忧 国 忧 民 情 深

文本研习:

重墨铺染:

悲怆震撼的出征图 震人心弦的送别图

有声有色,有物有人。给读者视觉听觉以强烈 感受,淋漓尽致地表现出千万家庭 因征战而妻 离子散的悲剧。称行人不称士兵,形成不和谐 的感觉。

哭牵 声衣 直顿 上足 干拦 云道 霄哭

君不见青海头,古来白骨无人收。 新鬼烦冤旧鬼哭,天阴雨湿声啾啾。

最后四句为全诗高潮所在。“君不见”点出古 今征人的命运结局,以青海伐吐蕃之役的结果预 言云南讨南诏之役的必然。“古来”一句道尽战场 的惨景,也集中地表达了“行人”和诗人的怨愤 。“无人收”三字乃血泪铸成。人与人的对话, 变为人与鬼的对话、生与死的对话,强化了社会 的危机感和历史透视的深广度。

一句之中连续四个动作: 牵衣[不舍] 顿足[悲痛] 拦 道[焦急] 哭[无奈、愁苦]。连续的四个动作,把送行者那 种眷恋、悲怆、愤恨、绝望的动作神态表现的细腻入微。 有情境,有气氛,有声音,有动作。诗人笔下,灰尘弥漫, 车马人流,令人目眩;哭声遍野,直冲云天,震耳欲聋! 集中展现了上万家庭妻离子散的悲剧。 这是本段的高潮点,诗人的怨愤之情初现。

文本研习 诗眼所在: “点行频”,是叙事总纲。既为

下文蓄势,又起了承上启下的作用。点出了造 成百姓妻离子散、征夫牺牲、土地荒芜的根源。

由征夫之口, 从三个方面控诉了战争造成的巨大灾难。

罪恶的战争破坏了人民的家庭生活。 频繁的战争破坏了农业生产并加重了人民的负担。 血腥的战争葬送了无数士兵的生命。

小结

诗史数千言,一腔君国河山泪 草堂三五里,沉郁顿挫野老心

河山日月本平平 一触此老奇趣生_

《杜诗详注》

杜 甫

兵 车 行

教学目标:

1、 培养学生诵读的兴趣,使学生在诵读中感受形 象、再造形象,加深对作品内容的理解。 2、联系时代背景和社会环境,了解统治者穷兵黩 武给人民带来的深重苦难,体会诗人忧国忧民的思 想感情。 3、在比较阅读中对李白和杜甫两大诗人进行研究性 学习。

《兵车行》是历史生活的真实记录。 唐玄宗天宝年间,朝廷对边疆少数民 族频繁发动进攻。八载(749),哥舒翰 奉命进攻吐蕃石堡城,六万三千人损 失大半;这年冬天,所派驻龙驹岛(在 青海湖中)的二千戍卒也全军覆没。十 载(751)四月,剑南节度使鲜于仲通又 奉命进攻南诏,结果大败,士卒死者 六万人。由于这两次战争中丧师巨万, 朝廷乃大举征兵。 《兵车行》这首诗,就是诗人41岁时 写的。

三读诗歌,鉴赏技巧 1 章法严密。各段皆自有起结,析之则 三,合则为一;内容上,一是前后呼应, 二是层层递进。 2 深刻的思想性和强烈的感染力通过高 度的艺术性表现出来。 ①重墨铺染。大氛围的粗略勾勒和具体 动作的细致刻画相结合,描绘了一个悲怆 而震撼人心的出征场面。诗的开篇展现出 一幅出征图,既有听觉形象又有视觉形象。

1.造成惨别的直接原因是什么?

边庭流血成海水,武皇开边意未已。

苦难根源

把边庭战士的重大伤亡和统 治者的拓边野心作对比,指出了 战争的根本原因,揭示了全文的 主旨。

感情基调:(悲愤)怨 愤(激愤)

. 理清思路: 1、送别场面

天怒人怨

2、征夫控诉

文眼:“点行频” 重

说明征役的无比沉

凄 惨 诀 别

层层推进

杜甫(712—770), 字子美,曾居长安城南少 陵以西,自称少陵野老, 世称杜少陵。他是我国唐 代伟大的现实主义诗人, 其诗显示了唐由盛转衰的 历史过程,被称为“诗 史”,明清文人推崇他为 “诗圣”。以古体、律诗 见长,风格多样,而以沉 郁顿挫为主。有《杜工部 集》。

闻一多先生这样评价杜甫: “杜甫是中国有史以来第一个 大诗人,四千年文化中最庄严、 最瑰丽、最承久的一道光彩。

脉络层次:

二、分为三层,开头七句,写边疆连年征战,

一、形式上采用古称“一头两脚体”的结构方式。

行人被征召戍边,描绘了一幅震人心弦的送别图; 百姓造成的灾难;长者十四句为第三层,具体地 令人不寒而栗的情况。

“道旁”十四句为第二层,写连年征召和战争给

写了征夫久不得息百姓惟恐生男和战场尸骨遍野,

主 旨: 诗人借送别的场面,激愤地控诉了 统治者穷兵黩武的罪恶,阐发了他反 对不义战争的思想,借诗批评时政, 说出人民敢怒不敢言的心里话。 《兵车行》不仅仅记述了当时征兵 服役的一个告别场面,是史书记载的 一个佐证,一种情绪,发出了那个时 代人民反战的强音。

请合理想象,用恰当的文字描述这幅画面

想 象

满天阴霾。

轰隆隆驶过的战车声,战马的阵阵嘶鸣 声,喧闹混杂不清的人声,越来越响。尘土飞 扬的大道。军旗、战车、队伍。一队队军人, 全副武装,杠着长枪,腰插弓箭走来。一军官 模样的人挥动着长鞭催促队伍前进。 一张青年汉子的脸,脸上露出无奈的表 情。几张军人的脸,有的两鬓染霜,有的满脸 稚气:个个脸色凝重,一言不发地快步跟进。

诵 读

基础知识:注音

车辚辚( ) 马萧萧( )云霄 )

哭声直上干(

归来头白戍(

千村万落生荆(

)边

)杞( )

车辆隆隆响, 车辚辚,马萧萧, 行人弓箭各在腰。战马萧萧鸣,出征 耶娘妻子走相送,士兵弓箭各自佩在 尘埃不见咸阳桥。腰。爷娘妻子儿女 牵衣顿足拦道哭, 奔跑来相送,尘埃 哭声直上干云霄。 飞扬不见咸阳桥。 拦在路上牵着士兵 衣服顿脚哭,哭声 直上天空冲云霄。

点此看杜甫草堂

歌行,古代诗歌的 一体。汉魏以下的乐府 诗,题名为“歌”和 “行”的颇多。其音节、 格律,一般比较自由 , 形式采用五言、七言、 杂言的古体,富于变化。 “行”是乐曲 的意思,

解读杜诗的钥匙

致君尧舜上 再使风俗淳

欣赏课文朗读

方 法:

一、找诗眼;二、定基调

三、寻关键;四、理脉络 五、明主旨;六、知妙处

亮点:生女犹得嫁比邻,生男埋没随百草

理由:这两句写社会心理的变化。白居易说 “遂令天下父母心,不重生男重生女。”此处 杜甫却如此说。反差极大。在封建社会,人们 重男轻女,生男则有弄璋之喜,生女则弄瓦之 恶;可是现在反以生男为“恶”,生女为 “好”。这种变化是由繁重的兵役负担和士兵 大量死亡的事实造成的,反映了人们心灵受伤 害之深。这样的不平常的心理变化实际也是对 统治者穷兵黩武政策的有力控诉。战争给人民 带来深重的灾难,正所谓“兴,百姓苦,亡, 百姓苦”,因此古人才有“宁为治世之犬,不 为乱世之人”的感慨。

②巧妙构思诗人通过设问的方法,引出征 夫的满腔悲切和哀怨的倾诉前文的凄惨场面 是诗人亲眼所见,下面的悲切自诉是诗人亲 耳所闻,增强了诗的真实感。 ③善用口语这首诗反映的是人民的生活, 因而也选用了乐府体裁,运用了俗语口语, 加上民歌中常见的顶针修辞格,读来清新自 然,明白如话,造成回肠荡气的艺术效果。

亮点:去时里正与裹头,归来头白还戍边 理由:这是对前两句“或从十五北防河,便至 四十西营田”所作的形象说明,读罢使人心酸 不已。古代孩子留长发,15岁开始用头巾束发。 如今,一个刚到束发年龄还不怎么会束发的孩 子就被征入伍,而且要到远离父母的北方去 “防河”,这是何等可怜啊!所以,连里正也动 了心,替他束发。人过40,头发渐白,又刚从 前线回来,理当休息了,不料又被派到前线去。 从这两件事可以看出统治者的残酷简直到了无 以复加的地步。