日本近代文学史

日本近现代文学概述

日本近现代文学概述近现代文学是日本文学发展史上的一个重要阶段,它涵盖了明治时期至今。

在这一时期,日本经历了西方现代化的冲击和现代社会的变革,这些变化深刻地影响了文学的发展与演变。

本文将概述日本近现代文学的主要特点、代表作品以及对社会的影响。

一、背景与特点明治维新后,日本迅速引入了西方的思想和文化,其中包括文学形式和创作风格。

在这个时期,受到欧美启蒙思想和浪漫主义的影响,近现代文学呈现出以下几个特点:1. 现实主义的兴起:与传统的浪漫主义文学相比,近现代文学更加注重描写现实生活,以真实的人物和故事为基础,以此反映社会变革和人们生活的真相。

2. 文学形式的多样性:近现代文学中,文学形式的多样化成为一种显著特点。

除了传统的小说、诗歌和戏剧,还出现了新的文学形式,如短篇小说、散文、自由诗等。

3. 对社会问题的关注:近现代文学反映了社会问题的广泛关注。

作家们开始关注社会的不公平现象、阶级差距和性别问题等,通过文学作品呼吁社会改革。

二、代表作品1. 夏目漱石的《我是猫》:这部小说以独特的视角和幽默的方式描绘了人们的虚伪和空虚,对日本社会的伪善现象提出了批评。

2. 森鸥外的《舞姬》:这是一部以歌舞伎舞蹈剧场为背景的小说,通过女主人公的成长经历,反映了女性在封建社会中的束缚和挣扎。

3. 川端康成的《伊豆的舞女》:这部作品描写了男主人公与一位伊豆舞女之间的爱情故事,展现了人性的复杂和对爱情的探索。

4. 大岛纯的《绿与黑》:这是一部反映农村社会和资本主义冲突的小说,通过主人公的命运,揭示了社会阶层之间的冲突和人性的脆弱。

三、对社会的影响近现代文学的出现和发展对日本社会产生了重要影响。

首先,它打破了传统文学的束缚,为文学创作带来了新的可能性。

其次,近现代文学的揭示和批评,推动了社会的进步与变革。

作家们通过文学作品反映社会现象和问题,引起了读者的共鸣,进而推动了社会改革和人们的觉醒。

此外,近现代文学也对其他文化产生了影响。

日本近代文学

耽美派

谷 崎 润 一 郎 永 井 荷 风

• 顾名思义,强调一种美学追求,拥有强烈的唯美 主义倾向。 • 代表作品:谷崎润一郎《春琴抄》《阴翳礼赞》 • 永井荷风《梅雨前后》

白桦派

郎志 贺 直 哉

• 1916年至1917年间存活的在日 本文坛上的一个极其重要的流 派。白桦派的创作主题是反对 战争、反对压迫、追求和平,反 对旧道德对自我的束缚,同情弱 小者,表现强烈的自我意识,这 一主题是与第一次世界大战前 后活跃的民主主义社会思潮。 有 有岛 岛 • 代表作家:志贺直哉 五 五郎

• · 反自然主义 与自然主义相对的反自然主义潮流也随之兴起, 日本近代文学的代表性作家夏目漱石和森鸥外都 被归为此列。反自然主义文学主要有以下文学流 派: 余裕派 主要作品:《我是猫》《心》夏目漱石 高踏派 主要作品:《ヰタ・セクスアリス(Wita Sekusuarisu )》森鸥外 • 于是,就在这两位日本近代史上具有代表性的大 文豪和一大批新秀的围剿之下,日本的自然主义 文学又急速衰退,反自然主义风潮掀起。

• 在明治末期,受莫泊桑等一大批自然主义文学家 的影响,日本也涌现出了一批批自然主义文学家。 在这里,我们不得不提田山花袋,他的小说可谓 是“私小说”(即以第一人称写作手法、且属于 自然主义和现实主义文学的文学类型)的起源。 • 甚至之后的一段时间,“私小说”成为了日本文 学的主流。

C.末期 反自然主义

第一章 明治时代

• 明治时代(1868-1912)是日本转型为资本 主义国家的一个重要时代。明治天皇在位期 间日本进行明治维新,开始全面西化。维新 的主要成果是日本近代工业迅速崛起。日本 从此由封建社会向资本主义社会过渡,并使 日本成为强大的资本主义国家。

A.初期

日本近现代文学流派史第一章

2、作家及作品: ① 政治小说的“两系统”: 自由党,宫崎梦柳《虚无党实传》 改进党,矢野龙溪《经国美谈》 政治小说的“三足”: 《经国美谈》 矢野龙溪:循序渐进改良主义;改进党的纲领:扩大民权,实现宪 政,扩大国权。 《奇遇佳人》 东海散士:强化国权,思考日本如何面对世界列强威胁的严峻现实; 鼓吹“日本主义”政治思想,反对君临日本知识界的欧化主义。 《雪中梅》 末广铁肠:不露骨的政治小说类似于恋爱小说,人物名字带有寓意。 主题是日本改进党、自由党以团结代替竞争高举自由民主旗帜,崇尚 稳健的自由主义思想,尊奉建立官民和谐的政党政治国家为理想。 重点是以写实态度张扬以个人为中心的自由民权思想,指出个人独立 是强国之本。

三、文学开化 1、明治初期戏作 2、报纸小说 3、歌舞伎

三、文学开化‘’ 1、明治初戏作 (1)基本概念: ① “汉文诗”:或曰“武士文学”,是雅文学和“第一文艺以上的文学”,以儒 学为根基,形式有和歌、汉诗等反应武士阶层上层贵族生活、理想的文学。 ② “町人文学”:町人指商人、手工业者,又称“庶民文学”,或称俗文学和“ 第一文学一下的文学”,形式有假名草子、浮世草子、净琉璃、歌舞伎等,反 映下层人民生活、想法、情趣。 ③ “戏作文学”:戏作,以娱乐为主的创作。“戏作文学”,以消遣为目的的文 学,主要有近世(江户)后期的读本,洒落本、黄表纸等形式的文学,是日本 江户时代后期小说的一个总称。 ④ “滑稽本”:宝历年间以后,江户出现的以滑稽为中心的小说,分为前期和后 期两类。前期以滑稽为主,包括教训、讽刺特点的谈议本,作品先驱是静覌房 好阿《当世下手谈义》;后期以江户庶民经常光顾的澡堂、理发店为舞台,以 现实主义手法再现江户地区风貌,先驱是中返舍一九的作品。 ⑤ “草双子”:"草子",日本指读物、故事等,草双子是延宝年间出现的一种图 文图文并茂的绘本。不同时代内容和名称有所不同:赤本、黑本、青本、黄表 纸、合卷,前三种以小孩为对象,缺乏文学性,后两种增加洒落本滑稽要素, 形成成人读物。代表作山东京传《江户生艳气桦烧》,合卷形式的柳亭种彦的 《俨紫舍源氏》。

日本近现代文学概述

承:反自然主义文学

• 当自然主义风靡一时的时 期,作家夏目漱石于1905 年发表处女作《我是猫》 。他的作品,以独特的讽 刺,幽默的风格,对日本 近代社会给予有力抨击。, 利用细致的心理剖析,揭示 出个性解放与社会习俗的 冲突。夏目的创作方法, 与自然主义大相径庭。自 然主义者批评夏目作品中 的人物出于虚构,不赞成 他的心理描写,夏目则予 以反驳。

承:自然主义文学

• 日本自然主义文学理论与 • 1900年以后,法国作家 作家创作实践的关系,十 分微妙、复杂。作家们在 左拉提出的自然主义 不同程度上赞同自然主义 文学观,由日本作家 文学理论,但同时又将西 介绍到日本。在1905至 方的现实主义作品当做创 1910年这段时期,出现 作的范本,而且往往将自 然主义与写实主义混为一 了许多鼓吹自然主义 谈由于更多地采取了自然 文学理论的论客,形 主义的创作方法,描写烦 成了风靡一时的自然 琐的家族、友人的关系, 主义文学运动。 有意地避开对现实社会的 剖析,使作品的成就受到 很大损害。

日本近现代文学史概述

四个阶段

• • • • • • • • 起:文明再启动——1885年 新文学起步 承:向新老师学习——明治末年 日本反自然主义文学 转:重创——二战爆发 日本无产阶级文学和文坛寒冬 合:向诺贝尔进军——战后 虚无主义文学和批判战争文学

ห้องสมุดไป่ตู้

起:文明再起步

• 背景: • 政治方面 • 1868年,爆发了社会的巨大变革‚明治维新‛。这是一次 ‚自上而下‛的不彻底的资产阶级革命。革命结束了德川 氏三百年的封建统治,建立了绝对主义天皇制政权。 • 文化方面 • 以福泽谕吉为首的启蒙主义思想家的活动,江户时期作家 以通俗文学形式对西方知识的介绍和西方作品及近代诗的 翻译,模仿新体诗运动,以及与‚自由民权运动‛相呼应 的‚政治小说‛

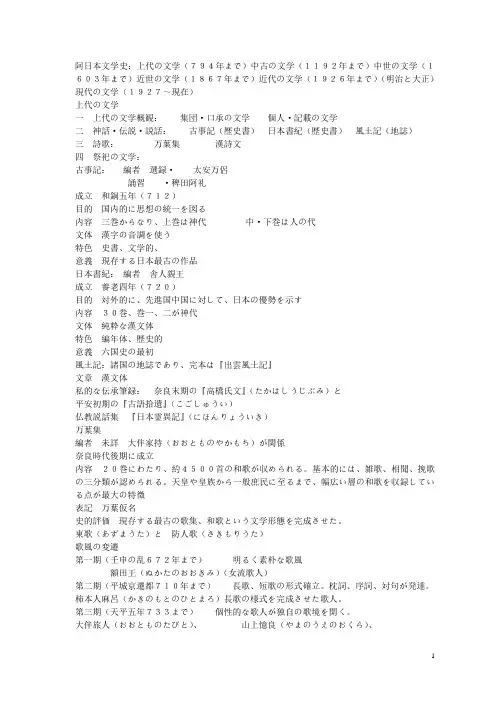

日本文学(上代 中古 中世 近世 近代 战后)

阿日本文学史:上代の文学(794年まで)中古の文学(1192年まで)中世の文学(1603年まで)近世の文学(1867年まで)近代の文学(1926年まで)(明治と大正)現代の文学(1927~現在)上代の文学一上代の文学概観:集団·口承の文学個人·記載の文学二神話·伝説·説話:古事記(歴史書)日本書紀(歴史書)風土記(地誌)三詩歌:万葉集漢詩文四祭祀の文学:古事記:編者選録·太安万侶誦習·稗田阿礼成立和銅五年(712)目的国内的に思想の統一を図る内容三巻からなり、上巻は神代中·下巻は人の代文体漢字の音調を使う特色史書、文学的、意義現存する日本最古の作品日本書紀:編者舎人親王成立養老四年(720)目的対外的に、先進国中国に対して、日本の優勢を示す内容30巻、巻一、二が神代文体純粋な漢文体特色編年体、歴史的意義六国史の最初風土記:諸国の地誌であり、完本は『出雲風土記』文章漢文体私的な伝承筆録:奈良末期の『高橋氏文』(たかはしうじぶみ)と平安初期の『古語拾遺』(こごしゅうい)仏教説話集『日本霊異記』(にほんりょういき)万葉集編者未詳大伴家持(おおとものやかもち)が関係奈良時代後期に成立内容20巻にわたり、約4500首の和歌が収められる。

基本的には、雑歌、相聞、挽歌の三分類が認められる。

天皇や皇族から一般庶民に至るまで、幅広い層の和歌を収録している点が最大の特徴表記万葉仮名史的評価現存する最古の歌集、和歌という文学形態を完成させた。

東歌(あずまうた)と防人歌(さきもりうた)歌風の変遷第一期(壬申の乱672年まで)明るく素朴な歌風額田王(ぬかたのおおきみ)(女流歌人)第二期(平城京遷都710年まで)長歌、短歌の形式確立。

枕詞、序詞、対句が発達。

柿本人麻呂(かきのもとのひとまろ)長歌の様式を完成させた歌人。

第三期(天平五年733まで)個性的な歌人が独自の歌境を開く。

日本近代文学史

写实主义

在十九世纪九十年代初,出现了“砚友社”和 “文学界”两上重要文学团体。“砚友社”的 文学是日本近代初期现实主义文学的退化。

代表作家:坪内逍遥,二叶亭四迷 代表作:坪内逍遥《小说神髓》、二叶亭四迷

《浮云》、《当世书生气质》

坪内逍遥(つぼうちしょうよう)

日本小说家、戏剧家、文学评论家,他为实 践自己的主张而创作的长篇小说《当世书生 气质》,用写实主义手法,写当代学生生活, 成为明治时期现实主义文学的先驱者。其后 陆续发表小说和翻译英国文学作品,并致力 于文学评论工作,曾就理想主义文学与现实 主义文学问题与森鸥外展开辩论,成为明治 文坛最初的一场大论战。

拟古典主义

在明治中期(1880年代后期至1890年代早期), 坪内逍遥及二叶亭四迷开始引入现实主义,但 在同时,也出现了与写实主义相对应的拟古典 主义。拟古典主义当中比较有代表性的当属尾 崎红叶和幸田露伴两位作家了,因此两人活跃 的时期可以被称作“红露时代”。

代表作家:尾崎红叶、幸田露伴、樋口一叶 代表作:尾崎红叶《金色夜叉》、幸田露伴

“文明开化”现象 否定了日本的古老传统,全盘模仿西洋。毫无 批判的模仿西洋文明。站在时代前面的有识之 士为日本国民带来了西洋文明的启蒙。

现象:

一是派别众多,纷纭万状,文学呈现复杂的 局面;

一是进步的、民主的文学由于政治力量薄弱, 又处在急速发展、变化的社会条件中,不能 形成强大的文学力量。

浪漫主义

日本浪漫主义文学是由于近代日本社会体制的 改革以及基督教欧化风潮的大量渗透,在资产 阶级改革运动之后形成的一股文学效应。它不 仅影响着日本社会以及人们的传统思想和思维 规则,而且直接影响着日本近代浪漫主义作家

的创作和创新。

日本近代文学史

目录分析

文学思潮与社会环境书中还深入探讨了日本近现代文学思潮与社会环境的关系。明治维新后,日 本经历了重大的社会转型,这一时期的文学作品反映了这一历史进程的痛苦与欢乐。而二战后的 创伤经验,也在战后派作家的作品中留下了深深的印记。这些章节不仅提供了对文学思潮的深入 理解,也使读者感受到了社会环境对文学发展的深远影响。 个人观点 作为读者,我认为这本书对日本近现代文学史的描绘是全面而深入的。它不仅提供了详尽的历史 背景和社会环境,还深入分析了众多重要的文学作品和作者。这本书的语言流畅,文笔优美,使 得阅读过程愉快而富有启发。尽管每个章节都提供了丰富的细节,但整体上却保持了清晰的结构 和逻辑,使得读者能够轻松把握日本近现代文学的发展脉络。

内容摘要

大江健三郎则是日本当代文学的重要代表,他的作品反映了日本社会的现实问题,并对人类面临 的困境进行了深入思考。书中通过对大江健三郎作品的解读,展现了他对文学的独特见解和深刻 思考。 书中还探讨了日本近现代文学的其他重要方面。例如,书中详细介绍了日本当代文学的发展趋势 和新动态,分析了日本书学在全球化背景下的地位和作用。书中还深入探讨了日本书学在亚洲文 化交流中的影响力和作用。 《日本近现代文学史》是一部内容丰富、全面系统的著作,为读者揭示了日本近现代文学的发展 历程和艺术魅力。对于对日本书学感兴趣的读者来说,这本书无疑是一本宝贵的参考资料。对于 从事日本书学研究、比较文学研究和文化研究的学者来说,该书也具有重要的参考价值。

我对《日本近现代文学史》的结论部分印象深刻。这部文学史认为,日本近现代文学在世界文学 的版图中占据了重要地位,并以其独特的魅力和深刻的影响力为世界各地的读者所接受和欣赏。 这个结论使我对日本近现代文学有了新的认识,也让我对世界文学的多元性和相互影响有了更深 的理解。

日本近代文学史

近代の文学一、写実主義1、坪つぼ内うち逍しょう遥よう(1859-1953)「小説神髄しょうせつしんずい」(1885)近代的文学像と写実主義を強調した。

2.二葉亭四迷ふたばていしめい (1864-1909)「浮雲うきぐも」(1887)当時の社会に生きる人間の苦悩を描いたが、時代に先んじ過ぎだ。

二、擬古典主義(紅露の時代)1.尾お崎ざき紅こう葉よう (1867-1903) ---写実主義硯友けんゆう社を創立(日本最初の文学社)代表作「金色夜叉こんじゃやしゃ」(1903) 2.幸田露伴こうだろはん(1867-1947)---理想主義「五重塔ごじゅうのとう」(1891~1892) 「運命」この二人は1887年の「紅露の時代」が築かれた。

三、ロマン主義1、森鴎外もりおうがい「舞姫まいひめ」(明治23年--1890)浪漫三部作:「舞姫」、「うたかたの記」、「文ずがみ」2、北村透谷きたむらとうこく1889--「楚囚そしゅうの詩」、1891--「蓬ほう莱らい曲きょく」1892---「厭えん世せい詩家と女性」、「内部生命論」3、樋口一葉ひぐちいちよう(1872-1896)1895---「たけくらべ」最大の傑作である4、泉鏡花いずみきょうか(1873-1939)1900---「高野聖こうやひじり」1910--「歌行燈うたあんどん」四、自然主義(人間と現実社会的環境の暗黒を分析する)1.島崎藤村しまざきとうそん小説:「破戒はかい」(1906)1908--「春」、「新生」、1910--「家」詩集:1893--「若菜集」、「夏草」2.田た山やま花か袋たい「蒲団ふとん」(1907)1908--「生」、「妻」、「縁」3、国くに木き田だ独どっ歩ぼ(1871-1908) 「武む蔵さし野の」、「牛肉と馬ば鈴れい薯しょ」、「春の鳥」「竹の木戸」4、徳とく田だ秋しゅう声せい五、耽美派たんびは1.永なが井い荷か風ふう(1879-1959)(別号は断腸亭主人と石南居士である) 「野心」、「地獄の花」「夢の女」2.谷や崎ざき潤じゅん一いち郎ろう(1886-1965)「痴人の愛」「春しゅん琴きん抄しょう」「細ささめ雪ゆき」「誕生」「刺し青せい」「三人法師」 世人に「文豪」と「大谷崎」と称された。

日本文学史

(三)文学についての概観 文学についての概観 についての

福沢諭吉(1834~1901) 1、福沢諭吉

学問のすすめ のすすめ』 1872~1876) 啓蒙文学の 『学問のすすめ』(1872~1876)は啓蒙文学の代 実学尊重、自由と独立の精神を 表で、実学尊重、自由と独立の精神を説き、『西 国立志編』とともに、明治期最大のベスト のベスト 国立志編』とともに、明治期最大のベストセラー となり、当時の青年層に きな影響 影響を ぼした。 となり、当時の青年層に大きな影響を及ぼした。

2、翻訳文学

明治十年代に ってからは、「文明開化」 、「文明開化 明治十年代に入ってからは、「文明開化」の 風潮にしたがって、西洋諸国の政治制度、 風潮にしたがって、西洋諸国の政治制度、風俗 にしたがって 人情などの海外事情 紹介を 雰囲気が 人情などの海外事情の紹介を待ち望む雰囲気が などの海外事情の まり、ようやく翻訳文学 流行するように 翻訳文学が 強まり、ようやく翻訳文学が流行するように なった。そのうち最 きな影響 影響を なった。そのうち最も大きな影響を及ぼしたの 花柳春話』 80日間世界一周 であった。 日間世界一周』 は『花柳春話』と『80日間世界一周』であった。

天は人の上に人を作らず人の下に人を作らず。 らず人 らず。 中略)賢人と愚人との との別 ぶと学 (中略)賢人と愚人との別は学ぶと学ばざる とによって出でくるものなり。(中略) 。(中略 とによって出でくるものなり。(中略)天は 富貴を へずしてこれを人 きに与 富貴を人に与へずしてこれを人の働きに与ふ るものなり。 るものなり。 福沢諭吉『学問のすすめ 冒頭) のすすめ』 (福沢諭吉『学問のすすめ』冒頭)

ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ

日本文学史

日本近现代文学概说PPT课件

◆自由民权运动与政治小说: 矢野龙溪《经国美谈》 东海散士《佳人之奇遇》 末广铁肠《雪中梅》

2019/11/10

优质

3

二、明治二、三十年代(文学觉醒与实践的时代)

写实的深化:

二叶亭四迷《浮云》等

拟古典主义 砚友社: 尾崎红叶《金色夜叉》等

幸田露伴《五重塔》等

优质

11

《我是猫》

夏目漱石1905年发表的长篇小说是一

部具有独特形式的批判现实主义小说。

小说采用幽默、讽刺、滑稽的手法,借

助一只猫的视觉、听觉、感觉,以主人

公中学教员珍野苦沙弥的日常起居为主

线,穿插了邻居资本家金田企图嫁女不

成、阴谋报复苦沙弥的矛盾冲突,嘲笑

了明治时代知识分子空虚的精神生活,

讥讽他们自命清高,却无所事事;不满

2019/11/10

优质

9

白桦派(理想主义):

武者小路实笃《友情》 有岛武郎《某女》(或る女) 志贺直哉《于城崎》(城の崎にて)

《暗夜行路》 长与善郎《青铜的基督》

新现实主义(新思潮派、技巧主义):

芥川龙之芥《鼻》、《罗生门》、

《地狱变》、《河童》

菊池宽《远离恩仇的地方》

佐藤春夫《田园的忧郁》

2019/11/10

剧。《舞姬》被誉为日本浪

漫主义文学的开山之作优质

7

三、明治末期-大正末期(文学成熟和多样化的时 代)

日本自然主义与“私小说”萌芽:追求感情的自然和最直接的经验, 模式为暴露隐私。主张文艺的“无理想”、“无技巧”、“无解 决”。

德富芦花《自然与人生》 岛崎藤村《破戒》 田山花袋《棉被》(蒲団) 石川啄木《一握沙》、《悲哀的玩具》

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

硯友社(けんゆうしゃ)

明治期の文学結社。 日本において最初の文学社。 1885年、尾崎紅葉、山田美妙(やまだ びみょう )、 石橋思案(いしばし しあん) 、丸岡九華(まるおか きゅうか)によって発足。 「我楽多文庫」(がらくたぶんこ)(日本初の純文芸 雑誌)を発刊、当時の文壇で大きな影響を与える 一派となった。 明治36年(1903年)10月の紅葉の死によって解体 したが、近代文体の確立など、その意義は大き欧に対する好奇心 外国文化、習慣、風俗に対する理解

伝統的文化の近代化

文学史的重要な点

純粋な文学書の翻訳の最初である 文体の面で片仮名交り漢文読み下し体の 文章 中江兆民(なかえちょうみん)

政治小説

政治小説とは

政治上の啓蒙、主張、宣伝、風刺などをその目

日本のロマン主義(浪漫主義)

封建的社会から近代市民社会への転換期を背 景に生まれた。 それゆえ、自我の確立と拡充、思想と感情の自 由を急進的に求めたところに特色をもつ。 それは、西欧文化とキリスト教思想の受容による、 前近代的な儒教倫理や封建的習俗への反逆と なって現れた。 また伝統的な美意識による、西欧的な合理思想・ 功利主義への抵抗となって現れた。 この二つの相反する動きのはざまを母胎として、 日本の浪漫主義は成立している。

『浮雲』の新しさ

1. 2. 3.

4.

言文一致体 描写の手法ー客観的リアリズム 人物の造型、心理面 新旧思想の対立

言文一致運動(明治20年代から)

写実性を目指した口語体実践運動 提唱者とその実践作:

二葉亭四迷

山田美妙

尾崎紅葉

『浮雲』 (だ体) 『胡蝶』) (です体) 『多情多恨』(である体)

日本のロマン主義(浪漫主義)

その先駆けは、森鴎外(おうがい)『舞姫(ま いひめ)』(1890)などの三部作や、『文学界 』(1893~98)に拠(よ)った北村透谷(とうこ く)の評論、島崎藤村の詩である。 彼らは美と自由を主張し、人間性の解放と 主情的真実を探り、自我の確立を目ざした。 ついで明治 20 年代末に登場した高山樗牛 (ちょぎゅう)は自我の充足と拡大を唱え、浪 漫主義の理論的裏づけを行った。

擬古典主義

明治20年代、行きすぎた欧化主義への反 動から江戸文学、とくに西鶴(さいかく)にな らった擬古的な写実観に立つ文芸思潮。 尾崎紅葉(おざきこうよう)を中心とした硯友 社の作家や幸田露伴(こうだろはん)らの文 学をさす。雅俗折衷体(がぞくせっちゅうた い)と物語の面白さで受け入れられた。(近 現代文学事典) 樋口一葉(ひぐちいちよう)の文学も。

ロマン主義

文学ではルソー・ゲーテ・ワーズワースを先 駆とし、スタール夫人・シャトーブリアン・ラ マルチーヌ・ユゴー・ミュッセ・バイロン・シェ リー・キーツ・ノバーリス・シュレーゲル兄弟、 絵画ではジェリコ・ドラクロア・ゴヤ、 音楽ではシューベルト・シューマン・ショパ ン・ベルリオーズらに代表される。

『浮雲』の主な登場人物

1.

2. 3. 4.

内海文三 (うつみぶんぞう) ヒーロー。役所勤めをする23歳の知識人。13歳の 時に父を亡くす。幼尐時から成績抜群。立身出世を 求め、東京の叔父の家に寄宿する。実直であるが優 柔不断で、叔父の娘・お勢に惚れているが、言い出 せない。上司との関係がうまくいかなかったのでリス トラされてしまう。 お勢(おぜい) 文三の従妹。 本田昇(ほんだのぼる) 24歳。文三の同窓、後同僚。出世主義者。 お政(おせい) 文三の叔母。お勢の母。

日本近代文学の創始者であり、批判的リアリ ズム文学の先駆者でもある。 2. 1886(明19)年『小説総論』を発表して、逍遥 の『小説神髄』より、はるかに徹底したリアリ ズムの実質を示した。 3. 翌年、『浮雲』を発表して、近代リアリズム文 学の創始者となった。

1.

『小説神髄』と『小説総論』

影

響

逍遥の文学理論と実作に内在する近代性 と前近代性(戯作性)の二重性のため、その 影響下の後の文壇には、

尾崎紅葉をかしらとする硯友社の文学と、

二葉亭四迷に代表される近代文学という、

二つの傾向を生み出す結果となった。

(二)、二葉亭四迷(ふたばていしめい) と『浮雲』

二葉亭四迷(1864~1909 ):

1.

2.

3.

坪内 逍遥(つぼうち しょうよう、安政6年5月 22日(1859年6月22日) - 昭和10年(1935 年) 2 月 28 日)は明治時代に活躍した日本 の小説家、評論家、翻訳家、劇作家。 東京大学文学部政治科卒業。 『小説神髄』 ( 26 歳)『当世書生気質』を発表して写実に よる近代文学の方向を示した。 本名は坪内 雄蔵(つぼうち ゆうぞう)

的とする小説。

末広鉄腸の「雪中梅」

政治小説の文学史的意義

文学的関心のたかめ いろんな階級の人々に創作的興味を起こ させたという結果

【写実主義】

現実をあるがままに再現しようとする芸術 上の立場。 リアリズム。 写実主義文学論の提唱

(一)、坪内逍遥(つぼうちしょうよう)の 『小説神髄』(しょうせつしんずい)

『金色夜叉』のあらすじ

「可いか、宮さん、一月の十七日だ。来年の 今月今夜になつたならば、僕の涙で必ず月 は曇らせて見せるから、月が・・・曇つたらば、 宮さん、貫一は何処(どこ)かでお前を恨んで、 今夜のように泣いていると思つてくれ」 と貫一は叫び、宮の前から姿を消す。貫一は 復讐のために、高利貸(こうりがし)になる。 一方、お宮も幸せに暮らせずにいた。

『小説神髄』

近代文学の方向を最初に明らかにした。 日本最初の近代評論。

『小説神髄』

1.

文学の自律性を主張した。 「小説は美術 ( 芸術 ) なり」と規定し、一 切の功利主義的文学観に反対して、芸術 としての文学の存在理由と価値を明らか にしようとした。

『小説神髄』

2.

文学の中心ジャンルに小説をすえた。 進化論を導入して、文学の歴史をジャ ンルの変遷の歴史と捉(とら)え、小説こそ 最も進化し、近代社会の複雑な現象を描 くのに最も適し、すぐれた形態であると、 小説の優位性を主張した。

西周(にし あまね)

文政12年2月3日~明治30年1月31日 (1829~1897) 明治の啓蒙思想家。 (1862)から慶応元年(1865)までオランダ 留学。明治元年(1868)『万国公法』を訳 刊。 西洋哲学、論理学等の導入者として、多く の術語を考案した。

中村正直(なかむら まさなお)

日本のロマン主義(浪漫主義)

小説では、幻想(げんそう)と神秘の泉鏡花(きょ うか)、自然の永遠性を渇望する国木田独歩(くに きだどっぽ)、 翻訳では、鴎外の『即興詩人』( 1892 ~ 1901 )、 評論では綱島梁川(つなじまりょうせん)の神秘的 宗教論などがその実質を形成している。 このロマン主義の流れは、明治40年代に入って、 異国情緒とデカダンス(退廃、堕落)を重んじる傾 向へと変質していく。 この傾向を新ロマン主義とも、耽美(たんび)派と も称する。

坪内逍遥の写実は「只傍観してありのままに模写 する」という現象の再現にとどまりがちであった。 二葉亭の模写は現象を本質との関係においてと らえ、写実における個々の意味深い現象を選択· 構成· 描写して、深い本質の表現をめざすもので あった。 『小説総論』は用語· 概念の未定着からくる難解、 簡略すぎて説明不足になったところもあるが、本 格的な近代リアリズムの文学理論を提出した画 期的な意義をもつ評論であって、『浮雲』の方法論 的母胎(ぼたい)となった。

尾崎紅葉

尾崎 紅葉(おざき こうよう):

慶応3年12月16日(1868年1月10日)

- 明治

36年(1903年)10月30日) 日本の小説家。江戸生れ。帝国大学国文科中 退。明治18年(1885年)、山田美妙らと硯友社 を設立し「我楽多文庫」を発刊。 作品:『金色夜叉』(こんじきやしゃ )

『小説神髄』

3.

写実主義を主張した。 つまり、小説家は戯作に見るような荒 唐無稽(こうとうむけい)な、或いは類型的 な人物を描くことではなく、現実的人間の 心理 · 性格や,世態風俗を描くべきだと、 写実の対象を規定し、写実の方法として、 主観を排して、心理学者のごとく観察· 分 析して、ありのままを純客観的に描くこと であると主張した。

天保3年5月26日~明治24年6月7日 (1832~1891) 慶応2年(1866)幕府遣英留学生の監督と して渡英。同人社創立者。 14年(1881)東 京大学教授、文学博士。個人の人格の尊 厳や個性と自由の重要性を強調した。

加藤弘之 (かとう ひろゆき)

天保7年6月23日~大正5年2月9日 (1836 ~1916) ドイツ学を研究 帝国大学総長を歴任

『当世書生気質』(とうせいしょせいかたぎ)

1. 2.

『小説神髄』の実践作(長編小説) 当時新興の書生を対象としてその生活の 種々相を細かに写し出したところに新味 があったが、人物が類型的で、深い人間 探求や社会批判がなく、用語にも戯作調 が目立って、「新旧両時代の橋梁(きょう りょう)」と位置づけるべき作品だったとし か言えない。

金色夜叉(こんじきやしゃ)

尾崎紅葉著の明治時代の代表的な小説。 読売新聞に明治30年(1897年)1月1日~ 明治35年(1902年)5月11日まで連載され た。 作者逝去(せいきょ)の為、未完。 昭和に入って、度々、映画、ドラマ化される ようになった。