人教版八年级上册语文新闻两则

【人教版】八年级语文上册第1课《新闻两则》ppt课件

真实性 让事实说话,内容真实准确,不 能虚构夸张。

★新闻的特点 时效性 报道迅速及时。

简洁性 语言简明扼要。

★新闻中最常用的文体是消息,即狭义的新闻。 在结构上,一般包括标题、导语、主体、背景和结 语五个部分。

新闻结构的五个部分

必 不 可 少 的 三 部 分

– 标题

– 导语 – 主体

新闻的五要素(五个W)是: When——何时、Where——何地、 Who——何人、 What——何事、 Why——何故、 加上 How——如何, 即“五个W加一个H”,成为新闻“六要素”。

新闻如果缺少了这些要素,哪怕是只是缺少一两个要素, 就不可避免地使所报道的事实残缺不全,说不清楚,不能给人 以确切的概念,不能提供充分的事实根据,至少也会使所报道 的事实大为逊色。

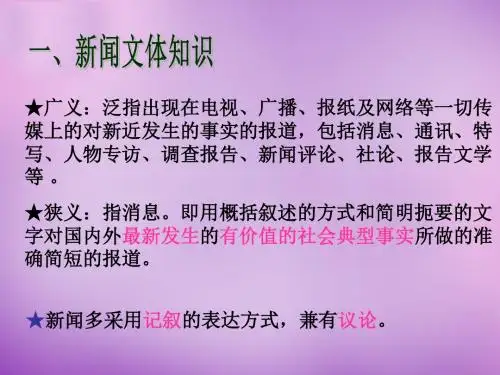

★广义:泛指出现在电视、广播、报纸及网络等一切传 媒上的对新近发生的事实的报道,包括消息、通讯、特 写、人物专访、调查报告、新闻评论、社论、报告文学 等。

★狭义:指消息。即用概括叙述的方式和简明扼要的文 字对国内外最新发生的有价值的社会典型事实所做的准 确简短的报道。 ★新闻多采用记叙的表达方式,兼有议论。

主体: “中中共中央政治局常委、国务院总理温家宝 强调,……保障制度等工作。”

• 运用所学有关新闻知识, 写一则新闻,报道发生在 你自己身边的新鲜事,100 字左右。(注意:要符合 新闻的结构和要素)

引标题、主标题、副标题

新闻开头的第一段或பைடு நூலகம்一句话,它 扼要地揭示新闻的核心内容,领起 下文。 新闻的躯干,它用充足的事实表现 主题,是对导语内容的进一步扩展 和阐释。 背景指新闻发生的社会环境和自 然环境。

辅助

– 背景 – 结语

★新闻六要素(记叙六要素):

人教版 八年级语文 上册 第1课《新闻两则》 (共24张PPT)

标题

人民解放军横渡长江

冲破敌阵

导语

渡江概况 横渡长江 中路军首战告捷 Nhomakorabea主体

西路军所向无敌 东路军战绩辉煌

要想迅速了解新闻的主要内容,就要看标题。要比较 详细地了解新闻的内容,就要看导语。要更为细致地了解 新闻的内容,就要看主体。

品读课文,体会课文的语言特点,提高阅读能力

思考课后“研讨与练习”,朗读课文,然后联系上下文,比较下边每组中 的两个句子,说说哪一句好,并说说理由。 1) 二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先越过安庆,芜湖线, 到达繁昌,铜陵,请阳,荻港,鲁港地区,共渡过三十万人。 2) 二十日夜起,长江北岸人民解放军中路军首先突破安庆,芜湖线, 渡至繁昌,铜陵,请阳,荻港,鲁港地区,二十四小时内即已渡过 三十万人。 1) 结果就在二十一日那一天,东边防线又被我军突破了。 2) 不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东边防线又被我军突破了。 1) 我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林,不仅生了根, 而且枝叶繁茂了。 2) 我们在所有江淮河汉区域,不仅建立了稳固的根据地,而且扩大了 根据地,我们的根据地不仅巩固了,而且赢得了人民群众衷心的拥 护。

比较阅读

相同点:

两文都是新闻报道(消息),都报道了 渡江战役情况。两文都是站在人民的立 场上,歌颂渡江战役的胜利,嘲弄敌人 的无能。两文都具有报道及时、语言简 洁的特点。

不同点:

两文作者不同、身份不同、报道的角度不同。《人》文统 观全局,对三路军分别作介绍;《我》文只对西路军某部渡江 情况作介绍。《人》文介绍渡江情况简略概括,交代时间、地 点、渡江人数、战役推进情况;《我》文以亲历者的身份对渡 江作了详细、具体的描绘,发光弹升空、炮轰南岸、大小船只 渡江、登岸、群众的欢呼、人民的支援……写得历历在目。 《人》文有关于战略部署、战事推进的介绍及评论;《我》文 只是按时间先后介绍一处战役情况。《人》文有对于敌军的分 析及政策性极强的分化、瓦解、争取敌军的内容,《我》文对 敌军情况几乎未作报道。《人》文语言凝练、概括,描述部分 近乎绘画的“白描”,深刻生动;《我》文语言朴实无华,描 述部分细致周到,内容充实。

人教版八年级上册语文 1.新闻两则

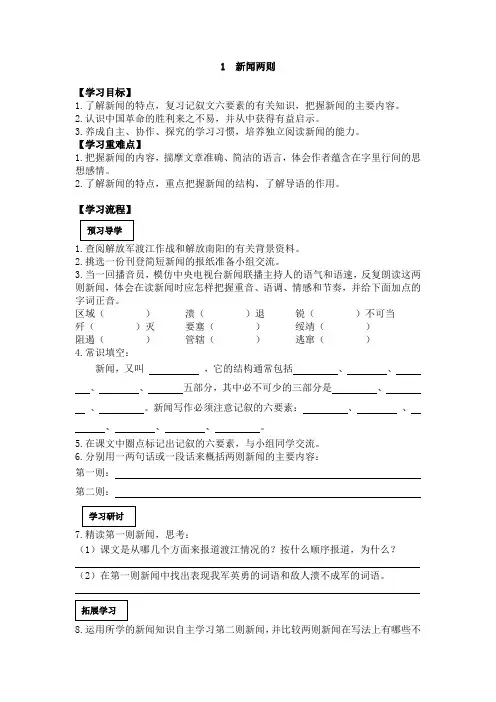

1 新闻两则【学习目标】1.了解新闻的特点,复习记叙文六要素的有关知识,把握新闻的主要内容。

2.认识中国革命的胜利来之不易,并从中获得有益启示。

3.养成自主、协作、探究的学习习惯,培养独立阅读新闻的能力。

【学习重难点】1.把握新闻的内容,揣摩文章准确、简洁的语言,体会作者蕴含在字里行间的思想感情。

2.了解新闻的特点,重点把握新闻的结构,了解导语的作用。

【学习流程】预习导学1.查阅解放军渡江作战和解放南阳的有关背景资料。

2.挑选一份刊登简短新闻的报纸准备小组交流。

3.当一回播音员,模仿中央电视台新闻联播主持人的语气和语速,反复朗读这两则新闻,体会在读新闻时应怎样把握重音、语调、情感和节奏,并给下面加点的字词正音。

区域()溃()退锐()不可当歼()灭要塞()绥靖()阻遏()管辖()逃窜()4.常识填空:新闻,又叫,它的结构通常包括、、、、五部分,其中必不可少的三部分是、、。

新闻写作必须注意记叙的六要素:、、、、、。

5.在课文中圈点标记出记叙的六要素,与小组同学交流。

6.分别用一两句话或一段话来概括两则新闻的主要内容:第一则:第二则:学习研讨7.精读第一则新闻,思考:(1)课文是从哪几个方面来报道渡江情况的?按什么顺序报道,为什么?(2)在第一则新闻中找出表现我军英勇的词语和敌人溃不成军的词语。

拓展学习8.运用所学的新闻知识自主学习第二则新闻,并比较两则新闻在写法上有哪些不同之处。

9.交流自己搜集的报纸新闻,与小组同学一起分析它的要素和结构。

10.能力提高:渡江战役开始后,新华社连续发表了两则新闻:《大军三十万昨日渡过长江》和《人民解放军百万大军横渡长江》,时间、内容都有连续性。

两则联合起来读,可以更好地了解渡江战役的全貌,更好地理解课文的详略处理。

大军三十万昨日渡过长江[新华社长江前线22日22时电] 英勇的人民解放军21日已有大约30万人渡过长江。

渡江战斗于20日午夜开始,地点在芜湖、安庆之间。

国民党反动派经营了三个半月的长江防线,遇着人民解放军好似摧枯拉朽,军无斗志,纷纷溃退。

新人教版八年级语文上册《新闻两则》PPT课件(19张ppt)

三路大军的战况(主体)

类别 百万大军

时间

地点

兵力

战绩

特点(四 字)

中路军 西路军 东路军

20日夜— 21日夜

安庆-芜湖

21日17 时—22日 九江—安庆

22时

21日17 时—22日 南京—江阴

下午

30万

突破···渡

至··二···已占

所向披靡

领···

35万

大部渡过南 岸····歼灭及 击溃···占 领···控制···封 锁···

近百个师的兵力集中于以徐州为中心和以汉口为中心 的两个地区。在我强大的野战军和地方军配合打击之 下,困守南阳的蒋军不得不被迫弃城南逃。 经过与结果:自去年七月,南线人民解放军开始向敌后 进军,大量歼敌,扩大并巩固了根据地,壮大了人民 武装,彻底孤立了敌人,南阳守敌王凌云弃城南逃, 我军当即占领南阳,从此河南全境除若干据点外,全 部为我解放。

业已:已经 溃退:(军队)被打垮而后退 锐不可当;锋利无比,不可抵挡

要塞

P P T模板下载:www.1ppt.c om /m oba n/ 节日P P T模板:www.1ppt.c om /j ie ri/ P P T背景图片:www.1ppt.c om /be ij ing/ 优秀P P T下载:www.1ppt.c om /xia za i/ Word教程: /word/ 资料下载:www.1ppt.c om /zilia o/ 范文下载:www.1ppt.c om /fa nwe n/ 教案下载:www.1ppt.c om /j ia oa n/

行业PPT模板:/hangy e/ P P T素材下载:www.1ppt.c om /suc a i/ P P T图表下载:www.1ppt.c om /tubia o/ PPT教程: /powerpoint/ Exc e l教程:www.1ppt.c om /e xc e l/ P P T课件下载:www.1ppt.c om /ke j ia n/ 试卷下载:www.1ppt.c om /shiti/

八年级上册语文人教版课件 《新闻两则》课件自用

a句表达效果好。语言生动形象,

森林的形象,枝叶茂盛的形象,生机 勃勃,富有气势。

综合性学习

《照片背后的历史》

• 1、选一张跟战争有关的照片。 • 2、查找相关的背景资料,讨论对这场战争 的看法。 • 3、写成发言稿。发言时间4分30秒-5:30 秒。 • 4、小组长组织,填写综合性学习表格。 下星期课堂讨论。下周二上交资料。

从词语含义的差异上体会它们不同的 表达效果。“突破”表明有敌军防守,我 军歼灭或击溃守敌,冲破敌阵。用“越过” 表现不出经过战斗。“渡至”比“到达” 含义丰富,有横渡与到达两层意思,且文 字简洁有力。“二十四小时内即已”,时 间明确,且含渡江迅疾,作战顺利之意。 用“共”字不能表达这些意思。

②不料正是汤恩伯到芜湖的那一天, 东面防线又被我军突破了。 (划线的句子换成“结果就在二十日 那一天”好不好?)

读准字音

负隅(yú )顽抗

区域(yù ) 歼( jiān )灭

撰(zhuàn )写

芜( wú )湖 要塞( sài )

溃( kuì)退

荻( dí )港

ห้องสมุดไป่ตู้

释义

负隅顽抗 角落

悍然拒绝 蛮横的样子 锐不可当 抵挡 业已 已经

指出内容的六要素 人物: 人民解放军百万大军 时间: 1949年4月20日夜起至4月22日22时 地点: 西起九江(不含),东至江阴一千 余华里长江战线。 事件发生的原因: 国民党反动派拒绝签订和平协定, 人民解放军为打倒蒋介石,解放全中国 而发起渡江作战。

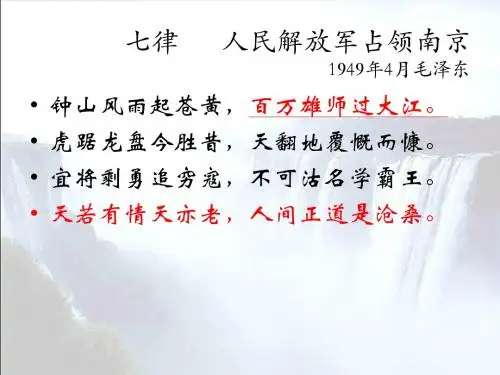

七律

• • • •

人民解放军占领南京

1949年4月毛泽东

钟山风雨起苍黄,百万雄师过大江。 虎踞龙盘今胜昔,天翻地覆慨而慷。 宜将剩勇追穷寇,不可沽名学霸王。 天若有情天亦老,人间正道是沧桑。

人教版八年级语文上册第一课《新闻两则》课件

人教版八年级语文上册第一课《新闻两则》课件

新闻两则读一读生字、生词芜湖荻港溃退督战要塞阻遏阌乡绥靖区鄂豫

区宋希濂杜聿明锐不可当wúdíkuìdūsàièwénsuíjìngèyùliányùdāng解词锐不可当:

锋利无边,不可抵挡。

业已:绥靖:已经安抚、平定多音字当dāngdàng

塞sàisāisè当真当权塞外瓶塞

敷衍塞责毛泽东人民解放军百万大军横渡长江

★新闻六要素(记叙六要素):

人物、时间、地点、事件发生的原因、经过、结果。

一、文体知识

★狭义:指消息。

广义:包括消息、通讯、报告文学。

★新闻的特点:真实性时效性简洁性内容真实准确,不能虚构夸张。

报道迅速及时。

语言简明扼要。

★新闻多采用记叙的表达方式,兼有议论。

背景材料

一九四九年初,淮海、辽沈、平津三大战役结束,我人民

解放军在全国取得胜利已成定局。

但国民党反动派依然负隅顽

抗,在对长江防线经过三个月的苦心经营后,于4 月20 日悍然

拒绝签订国内和平协定。

4 月21 日,毛泽东和朱德立即发布了

《向全国进军的命令》,于该日凌晨发起了渡江战役。

22 日2

时,新华社播发了毛泽东撰写的消息《我三十万大军胜利渡

过长江》,报道了中路军战况。

22 日夜,毛泽东。

八年级语文上册 第1课(新闻两则)教案 新人教版 教案

教学操作过程设计(重点写怎么教及学法指导,含课练,作业)

★设计思路。

学生初次接触“消息”这种文体,应知道消息的最基本要求:一是内容要真实,要用事实说话,来不得半点虚假;二是报道要迅速及时;三是要简明扼要。消息报道主要是用事实说话,但也可以插入简单的议论。文章主体部分的第二层写完战况后,插人了简要的议论,应引导学生反复思考、细细品味它的作用。本文语言极富特色:准确、简明、概括性强;鲜明、生动、富于感情色彩。

②中路军写得简略,是因为新华社在此前已经有关于中路军的详细报道。(教师简略交待《我三十万大军胜利渡过长江》。)西路大军写得稍详,是因为渡江正在进行中,有些事情需要交待,如“至发电时

止,该路35万人民解放军已渡过三分之二,余部23日可渡完”。已渡过的“正向南扩展中”,预示了战役的前景。

③评论中对敌人毫无斗志的原因进行了分析,指出一方面由于人民解放军英勇善战,锐不可当;另一方面与敌人拒绝签订和平协议有很大关系。前者略议。是因为这个问题不言而喻;后者详评,是为了把少数战犯同广大官兵相区别,以利争取多数,孤立少数,瓦解敌军。同时国民党反动派拒绝签订和平协定,正是我军发起渡江战役的直接原因。此处着重点明这一点,更有力地证明了我军发动渡江战役在政治上是

2、朗读课文,疏通字词。

鄂() 豫() 绥靖() 阻遏()

3、自主、合作探究这篇新闻的结构及语言的准确性、真实性、及时性。

划分层次:

第一层,导语。概述中原我军解放南阳,指出南阳守敌弃城南逃的背景、时间。

第二层,背景材料。用两则史料说明南阳自古以来在军事上具有重要的战略地位。

第三层,回顾过去一年蒋介石从重视南阳到放弃南阳的变化,指出蒋军全局溃败的背景。

课前准备。

学生自读文章,解决生字词及疑难句子,初步把握内容。收集有关渡江战役的资料。

人教版八年级语文上册第一二单元知识要点

人教版八年级语文上册第一二单元知识要点第一课:新闻两则1、新闻特点:观点鲜明,内容真实,报道及时,语言准确、简洁。

本文:语言准确简洁,感情色彩鲜明。

2、新闻的表达方式:记叙(主要)、描写、议论(最主要)。

3、新闻结构五部分:标题、导语、主体、背景、结语。

4、毛泽东:字润之,湖南韶山人,军事家、政治家、思想家。

5、标题:迅速了解全文内容。

电头:表明材料真实准确,报道及时,交代了通讯社的名称、地点和时间。

导语:比较详细地了解新闻的内容。

《人民解放军百万大军横渡长江》6、这篇新闻是按时间顺序来写的。

7、电头:表明材料真实准确,报道及时,交代了通讯社的名称、地点和时间。

《中原我军解放南阳》8、导语比标题多:背景、人物、时间。

第二课:芦花荡1、小说三要素①人物:描写方法(外貌、语言、心理、动作)人物形象(品质、精神、性格、心理)②情节:(序幕)、开端、发展、高潮、结局、(尾声)③环境:自然环境、社会环境衬托人物心理、渲染气氛、突出人物品质、为情节作铺垫。

2、芦花荡中体现的小说要素:第一要素:老头子的英雄性格(人物)(1)爱国抗日的热情,老当益壮的气概(第④小节,外貌描写;54—61小节)(2)爱憎分明的强烈感情(第10、17、18、47、53、60、61小节)(3)过于自信和自尊(第5小节,语言描写;32——45小节)(4)智勇双全的英雄行为(54—61小节)第三要素:环境描写星星第①小节水鸟宁静,渲染了阴森恐怖的气氛。

苇子拟人,生动形象地描写了芦苇的形象,表现白洋淀人民在残酷的环境中顽强抗争的意志。

侧面描写表现老头子的功劳很大。

第61小节:用优美的景物烘托了老英雄打鬼子时内心的轻松、愉快第三课:蜡烛1、文体:战地通讯;详细描写、真实2、主题:赞美反法西斯同盟各国战斗的友谊,讴歌南斯拉夫人民对苏联红军的深厚感情。

3、感人因素⑴炮火连天,环境危险——不怕生死、勇敢⑵年老体弱,行动吃力——“爬”对战士的崇敬、爱戴⑶视若亲人,沉痛哀悼——“跪”“画”“吻”不分国界、情同母子⑷结婚喜烛,意义特殊——对烈士的感情强烈、深沉、至高无上4、细节描写(反复描写)炮火:11次蜡烛:7次黑围巾:5次第四课:就英法联军远征中国给巴特勒上尉的信1、主题:赞美了瑰宝般的建筑——圆明园,谴责了英法联军的强盗行为。

八年级上册语文《新闻两则》教案【三篇】

八年级上册语文《新闻两则》教案【三篇】###小编整理了八年级上册语文《新闻两则》教案【三篇】,希望对你有协助!《新闻两则》1[教学设计] 体验阅读创意说明:《新闻两则》虽是实用性文体,但文中饱含着浓厚的个人感情因素和感情色彩,再加上写作时代虽是学生熟悉的解放战争时期,但与学生的生活相距较远,如果能让学生在实践活动中模拟经历,感受体验,课堂会别有洞天。

[教学步骤]序曲:电视,以其五彩缤纷的视频、极富渲染力的音响、精彩的制作、丰富的内容吸引着我们,而新闻,又是电视节目中的重头戏,今天,我们学习《新闻两则》,让我们试着走进电视——下面老师和大家一起先学习《人民解放军百万大军横渡长江》,然后大家按照老师的方法学习《中原我军解放南阳》。

一.来当制片人将学生分成地图绘制、场景设置、镜头剪辑三个小组,要求:在阅读课文的基础上完成自己小组的任务。

地图绘制组:分别将西路军、中路军、东路军已占领的地方用红色标线,向前进发点用尖头标出。

能够将课本上的图扫描后放大,再根据课文内容标上记号,有条件的话能够实行flash制作。

场景设置组:如果电视台想在新闻播报之后还实行一次军事访谈,请你设计一下访谈时人物的背景、服装、道具等。

镜头剪辑组:如果这则新闻出现在电视上,与新闻播音相配的画面应是哪些?二.进入演播厅1.当当播音员如果你来当播音员,你在重音、语调、情感、节奏上应怎样读这则新闻?学生自渎、讨论、交流。

重点指导:①全文的朗读基调:慷慨激昂、豪情万丈。

②“冲破”“横渡”“均是”“英勇善战”“锐不可当”等应重读,读出一种胜利的喜悦。

“控制”“封锁”“切断”应干脆利落地重读,读出一种自豪与骄傲。

③“不料,正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

”应读出奚落、嘲讽的语气。

……2.当当军事家如果你来当军事家,你应该向观众介绍哪些方面的情况?讨论明确:背景:1949年4月20日,国民党政府拒绝签定国内和平协定。

解放军执行*向全国进军的命令,举行了规模空前的全面大进军。

人教版初中八年级上册语文:1 新闻两则

7.诞生: dàn shēng 1.出生,降生 。诞生一词指人的降生或新事物的出现,及生日(用于

尊敬的人和庄重的场合)。 2.降生,出生 。 3.比喻新事物的出现。 4.成立。 【近义词】出生,降生。 【反义词】逝世,辞世,去世。 造句: 1.在这个医院每天有十个婴儿诞生。 2.一个新的时代诞生了! 3.诞生意味着一个新生命的降临,一个新希望被点燃.. 4.中华人民共和国诞生于1949年10月1日。

结语: 人民解放军正以自己的英雄式的战 斗,坚决地执行毛主席朱总司令的命令。

• 摧枯拉朽 • 军无斗志 • 纷纷溃退

防线 溃退 执行 魁首 鳌头 千钧 诞生 授予 摧枯拉朽 风平浪静 百步穿杨

奥运会第一枚金牌为我夺得

许海峰百步穿杨居魁首 曾国强力举千钧占鳌头

反义词:毫无章法、漫无目标、无一中的 造句: 他是百步穿杨的神枪手。

1.什么是消息?

消息——只报道事情的概貌而不讲述详细的 经过和细节,以简要的语言文字迅速传播 新近发生的,有一定社会价值的事件,以 满足人们对消息的需求。消息必须是真实 发生的,不可随意编造。消息是最常用的 新闻基本体裁。

导语:英勇的人们解放军二十一日已有大 约三十万人度过长江。

主题:渡江战斗于二十日午夜开始,地点 在芜湖、安庆之间。国民党反动派经营了 三个半月的长江防线,遇着人民解放军好 似摧枯拉朽,军无大志,纷纷溃退。长江 风平浪静,我军万船齐发,直取对岸,不 到二十四小时,三十万人民解放军即已突 破敌阵,占领南岸广大地区,现正向繁昌、 铜陵、青阳、荻港、鲁港诸城进击中。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

新闻两则

一、积累与运用

1.给下列加点字注音。

荻港()锐不可当()歼灭()击溃()绥靖()()

阻遏()鄂豫()逃窜()

2.形似字组词。

3.解释加点词语的含义,体会新闻语言准确的特点。

①“西起九江(不含)”能不能去掉“不含”一词?为什么?

②“不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

”“不料”一词用得好不好?为什么?

③“我已歼灭及击溃一切抵抗之敌。

”为什么要连用“歼灭”、“击溃”两个动词?

④“我们在所有江淮河汉区域,不仅是树木,而且是森林了。

不仅生了根,而且枝叶茂盛了。

”这些词语内涵分别是什么?体现语言特点是什么?

4.在下列语段中选择恰当的词填空。

国民党的(A.广大B.大量C.多数D.部分)官兵一致希望和平,不想再打了,听见南京(A.反对B.抗拒 C.拒绝 D.抵触)和平,都很泄气。

战犯汤恩伯21日到芜湖(A.作战 B.指挥C.鼓动D.督战),不起丝毫作用。

汤恩伯认为南京江阴段防线是很(A.牢靠B.坚固 C.巩固 D.顽固)的,(A.弱点B.松懈C.劣势D.困难)只存在于南京九江一线。

二、阅读

(一)

(1)汤恩伯认为南京江阴段防线是很巩固的,弱点只存在于南京九江一线。

(2)不料正是汤恩伯到芜湖的那一天,东面防线又被我军突破了。

(3)我东路三十五万大军与西路同日同时发起渡江作战。

(4)所有预定计划,都已实现。

(5)至发电时止,我东路各军已大部渡过南岸,余部二十三日可以渡完。

(6)此处敌军抵抗较为顽强,然在二十一日下午至二十二日下午的整天激战中,我已歼灭及击溃一切抵抗之敌,占领扬中、镇江、江阴诸县的广大地区,并控制江阴要塞,封锁长江。

(7)我军前锋,业已切断镇江无锡段铁路线。

5.句(2)与句(1)形成鲜明对比。

能说明敌人麻痹轻敌、我军出奇制胜的关键词是“”;句中的“又”字照应了段前写中路军战况、西路军战况时用过的“”一词和两个“”字,行文很严谨。

6.从句(4)的“所有”“都”两词中,我们能感觉到作者发电时的感情。

这种感情是()

A.藐视敌人的豪情

B.胜利的自豪感

C.必胜的信念

D.对敌人的嘲讽

7.句(5)中的“至发电时止”体现了新闻的什么特点?

8.前几句中与句(6)“此处敌军抵抗较为顽强”相应的内容应是“”。

9.句(6)、(7)中能表现我军英勇无畏、锐不可当的一系列动词是:。

(二)

中原我军解放南阳

(新华社郑州1948年11月5日电)①在人民解放军伟大的胜利的攻势下,南阳守敌王凌云于四日下午弃城南逃,我军当即占领南阳。

②南阳为古宛县,三国时曹操与张绣曾于此城发生争夺战。

后汉光武帝刘秀,曾于此地起兵,发动反对王莽王朝的战争,创立了后汉王朝。

③民间所传二十八宿,即刘秀的二十八个主要干部,多是出生于南阳一带。

④在过去一年中,

蒋介石极重视南阳,曾于此设立所谓绥靖区,以王凌云为司令官,企图阻遏人民解放军向南发展的道路。

⑤上月,白崇禧使用黄维兵团三个军的力量,经营整月,企图打通信阳、南阳间的运输道路,但始终未能达到目的。

……

10.中原我军解放南阳是这则新闻的,与《人民解放军百万大军横渡长江》相比,两题都交代了、、,《人民解放军百万大军横渡长江》还说明了,体现了。

两题都体现的语言特点:。

11.电头交代了哪些内容?电头的价值是什么?

12.用“”画出文中导语部分,它的作用是什么?

13.找出文中属于插叙的内容是,其作用是什么?

(三)

(新华社南京1949年4月24日5时电)国民党22年反革命中心南京,已于23日午夜为人民解放军解放。

国民党反动统治宣告灭亡。

人民解放军入城后,受到学生和市民的热烈欢迎,男女学生们纷纷向解放军献花致敬。

人民解放军已布告安民,城内秩序稳定,商店照常开门营业。

在发起渡江作战后三天内,人民解放军便攻占这一全中国第一个大城,这说明解放军威力的强大,国民党匪军一触即溃,已经无法进行有组织的抵抗。

14.为这则新闻补充题目:。

15.在文中用线画出导语部分,指出导语部分明晰地交代了哪些记叙要素。

16.划分主体部分的层次,并写出大意。

第一层:

第二层:

第三层:

17.文中运用了哪几种表达方式?有人以为新闻必须强调客观性,只能用事实说话,不应当发表议论,这种看法对吗?

(四)

阿富汗儿童——我们该怎么办?

北京时间10月8日凌晨,美英开始对阿富汗进行军事打击。

这使得本已十分贫困的阿国陷入更大的灾难与恐慌,其中最容易受到伤害的人群是阿富汗的儿童。

据联合国有关机构的统计显示,阿富汗是世界上20多个“儿童基本生活‘严重不足’”的国家之一,其儿童受教育程度为全世界倒数第七……现在又面对美英的“反恐怖战争”,阿富汗儿童的命运又将如何呢?

战争将导致大批无辜百姓逃离家园,沦为难民。

在颠沛流离的逃亡过程中,将会有许多儿童因卫生状况不佳、缺少干净的饮用水和生病得不到有效的医治而死去。

看着天真无邪的儿童死去,任何一个有良知的人都会痛心。

可是阿富汗儿童目前正处在生命安全都无法保障的环境里,幼小、脆弱的生命将如何承受这起人为灾难?

我们反对一切形式的恐怖主义、反对宗教极端主义,但这一切都不应以伤害无辜为代价。

对于儿童这一弱势群体更应当优先考虑。

战争仍在继续,死亡仍未停止。

愿和平的曙光早日降临在阿富汗儿童身上。

18.读了本段新闻,你认为最令人担忧的是什么问题?

19.在这次战争中,阿富汗儿童面临什么问题?

20.战争的罪恶是。

21.针对美英对阿战争,我们的态度是。

22.针对这次战争,想想阿富汗儿童,我们的愿望是。

(五)

巴格达居民不进防空洞

(路透社巴格达3月22日电)今天的巴格达烟尘笼罩,城市空中轮廓线上火光点点,在美英部队对巴格达无辜迷茫的居民发动空前猛烈的轰炸之后,巴格达大街小巷几乎空无一人。

随着夜间炸弹和导弹接连不断的爆炸声,伊拉克首都全城的建筑物摇摇欲坠,火球和浓烟冲天而起,3天来的连夜轰炸首次变成了青天白日的闪电战。

一家宾馆的司机说:“(战争的)前两个晚上跟这次一比简直就是开玩笑。

这就是他们所谓的震慑,真是让人胆战心惊。

他们是说到做到。

”

巴勒斯坦饭店的接待员说:“战争真的开始了。

谁知道下一个晚上会是什么样子。

”

做父母的都说自己的孩子被这次轰炸吓得瑟瑟发抖。

有居民说美国在拿他们来试验自己的最新武器。

夜间袭击和新展开的白天轰炸在打击定点目标时显然很精确。

很多目标,包括政府各部,位于巴格达平民区的中心。

震惊不已的巴格达居民说,尽管美英接连不断的轰炸让人不寒而栗,但他们不会躲进遍布首都的防空洞。

萨阿德•萨利赫说:“我们宁愿死在家里,也不愿意闷死在地下防空洞里。

我不会进防空洞。

”

23.给加点字注音,并解释词语。

①无辜()

②震慑()

24.用画出文中导语部分,其语言特点是什么?

25.主体部分怎样详细说明导语中的“烟尘笼罩”、“火光点点”。

26.这则新闻表现出的人民对待战争的态度是什么?

三、写作

27.发挥想像,用200字左右的文字描写我军万船齐发,直逼南岸的壮观场面。

28.写一篇300字左右的消息,反映身边社会生活新面貌、新问题。

参考答案:

一、1.dídānɡjiānkuìsuíjìnɡèèyùcuàn

2.①锐气税收②芦荻获取③悲哀衰老④歼灭纤维⑤击溃遗留⑥蓑衣衷心

3.①不能。

如果去掉“不含”,意思就成了包括九江在内。

②好。

“不料”一词褒贬鲜明,充满了嘲讽,同时也显出了我军的神勇;③“歼灭”是把敌人消灭掉;“击溃”是把敌人打得溃不成军,不一定消灭。

连用两个词表现了不同的作战结果,语气准确、简洁。

④“树木”

是建立稳固的根据地;“森林”是扩大了根据地;“生了根”是根据地巩固了;“枝叶茂盛”是赢得人民群众衷心拥护。

体现语言的生动、形象。

4.A C D C A

二、(一)5.不料首先已

6.B

7.真实,及时。

8.句(1)前半句

9.歼灭、击溃、占领、控制、封锁、切断。