内蒙古中南部地区战国秦汉时期陶窑

陶器的起源、分类、特征和发展

陶器的起源、分类、特征和发展陶器的出现是中国新石器时代的主要特征之一,它加强了早期人类定居的稳定性,丰富了人们的日常生活。

制陶是一种专门技术,一般选用粘土,经过成型、入窑火烧而成。

中国最早的陶器资料出现于新石器时代早期。

1962年发现于江西万年县仙人洞遗址的圆底罐,据放射性碳素断代为公元前6875±240年,系夹砂红陶,质地较粗糙,外表饰绳纹。

公元前5500~前4900年的裴李岗文化的陶器多为泥质或夹砂红陶,亦有少量灰陶,多用泥条盘筑法成型;器形有杯、碗、盘、钵、壶、罐等,其中以三足钵、双耳壶最有代表性;其纹饰有篦点纹、弧线纹、划纹、指甲纹、乳钉纹、绳纹等。

磁山文化(前5400~前5100)的陶器除仍用泥条盘筑法外,还出现了捏塑法,陶质以夹砂为主,有红、灰、褐、灰褐等色陶器,同时出现了豆、盂、支架等新器形,部分器物表面饰有绳纹、篦纹、剔刺纹、划纹、乳丁纹等。

发现于甘肃秦安县大地湾的大地湾文化(前5200~前4800)的陶器,以夹细砂红陶为主,器形有圈足碗、三足钵、三足罐等;较之上述陶器不同的是大地湾文化陶器中,部分器物有外红里黑,或两面红中间黑的现象,较为别致;其纹饰有网状交叉绳纹、锯齿纹等。

新石器时代中晚期的仰韶文化、马家窑文化、大汶口文化、龙山文化等文化遗址,以及商、西周至秦汉的遗址发掘中,出土了大量的陶器,依其种类可分为彩陶、墨陶、白陶、印纹陶、彩绘陶器等。

一、彩陶即彩色陶器,系利用赤铁矿粉和氧化锰作颜料,使用类似毛笔的工具,在陶坯表面上彩绘各种图案,入窑经900~1050℃火烧后,在橙红的底色上,呈现出黑、红、白等颜色的图案。

自1912年在河南渑池县仰韶村新石器时代文化遗址中发现后,甘肃、青海、陕西、宁夏、河南、河北、山西、山东、江苏、四川、湖北等省区均陆续出土,它们分别属于不同的文化类型。

早期彩陶1、仰韶文化半坡类型彩陶1953年首次发现于陕西西安市半坡村,因而得名。

主要分布于甘肃东部和陕西关中地区。

陶艺的起源与发展_陶艺的历史发展

陶艺的起源与发展_陶艺的历史发展陶艺在我国有重要的历史地位,它对我国的瓷器发展产生了重大的影响。

那么,关于陶艺的历史,你知道多少呢?以下是由店铺为大家整理的陶艺的发展历史,希望能帮到你。

陶艺的概述陶艺,广泛讲是中国传统古老文化与现代艺术结合的艺术形式。

从历史的发展可知,“陶瓷艺术”是一门综合艺术,经历了一个复杂而漫长的文化积淀历程。

它与绘画、雕塑、设计、以及其他工艺美术等有着无法割舍的传承与比照关系。

二十世纪八十年代中后期,随着西方现代艺术的介入,西方的“当代陶艺”观念对中国陶瓷艺术产生了广泛而深刻的影响,“陶艺”的概念也一度成为了陶瓷艺术界的新时尚。

它所体现的仍然是一种东、西方文华的矛盾与碰撞,诸如“何谓陶艺”,“陶艺与陶瓷艺术的关系如何”等一系列看似不是问题的基本的问题,直到如今未能取得统一认识和标准。

陶瓷艺术在中国发源年代久远,分为传统陶艺和以个人艺术创作为特点的现代陶艺两大部分。

陶艺的起源早在8000年前的新石器时代,华夏先民就已经会制造和使用陶器,他们把陶土掺水湿润后塑成一定的形状,干燥后,用火加热到一定温度烧,烧成坚硬的陶器。

在商代由于陶窖的改进和新粘土的使用,以及“釉”的发明,使人们创造了比陶器胎质细密,坚硬,不仅外表光滑,而且更具实用性的瓷器。

陶艺的历程中国的陶瓷艺术举世闻名,其中陶艺的出现和发展先於瓷艺。

大约从唐朝开始,瓷器製作开始逐渐取代陶器製作,此后的陶器艺术开始走向下坡路。

然而无论如何,陶艺的发展代表了中国古代手工艺的巨大成就之一。

对中国古代陶器的欣赏,有助於我们更好地瞭解到中国古代文化的灿烂。

新石器时代的彩陶艺术考古发现证明,远在距今六七千年的新石器时代,我国先民就已经有了比较成熟的陶瓷艺术。

新石器时代的陶器以泥质和砂质胎体居多,个别陶器用高岭土作胎。

製陶工艺,尤其是彩陶工艺的发明,标誌著我国古代的生产发展和艺术发展发生了重大的飞跃。

1、彩陶彩陶是一种绘有黑色、红色花纹的陶器,它的彩是在陶坯打磨以后、未烧以前用毛笔蘸红色(赭石)、黑色(锰化物)颜料画上去的,烧成后彩纹固定在陶器表面不易脱落。

2、夏商周秦汉魏晋部分

商周处于青铜时代,铸铜工艺影响到陶瓷的烧炼技术和工艺制作。 商周处于青铜时代,铸铜工艺影响到陶瓷的烧炼技术和工艺制作。模 刻花的装饰方法代替了彩绘装饰。纹饰成衰退趋势, 印、刻花的装饰方法代替了彩绘装饰。纹饰成衰退趋势,陶器出现各 种新品种。春秋战国时期(即东周), ),受漆器影响出现了以漆来装饰 种新品种。春秋战国时期(即东周),受漆器影响出现了以漆来装饰 的彩绘陶,这种彩饰的陶器至汉代还相当盛行。 的彩绘陶,这种彩饰的陶器至汉代还相当盛行。 灰陶:商代早期及中期的灰陶器,是继承龙山文化黑陶发展形成的。 灰陶:商代早期及中期的灰陶器,是继承龙山文化黑陶发展形成的。 印纹硬陶:用含氧化铝高的粘土制作,表面拍印几何图案的陶器,其 印纹硬陶:用含氧化铝高的粘土制作,表面拍印几何图案的陶器, 烧成温度比一般陶器偏高,温度高的烧成后呈紫褐色, 烧成温度比一般陶器偏高,温度高的烧成后呈紫褐色,低的呈灰褐色 或黄褐色。始见于江南地区新石器时代晚期,商周之际得到较大发展。 或黄褐色。始见于江南地区新石器时代晚期,商周之际得到较大发展。 白陶:是空前绝后的品种,仅在商代后期中发现,为期很短, 白陶:是空前绝后的品种,仅在商代后期中发现,为期很短,却发展 的很快。 的很快。 原始瓷:商代后期出现了釉陶,釉色成黄褐色或姜黄色, 原始瓷:商代后期出现了釉陶,釉色成黄褐色或姜黄色,这种釉陶由 于和南方早期越窑青瓷在成分上比较接近,也被称为原始瓷。 于和南方早期越窑青瓷在成分上比较接近,也被称为原始瓷。

东汉时期还制造出一种黑釉瓷器。这种黑釉瓷对原料要求不严格, 东汉时期还制造出一种黑釉瓷器。这种黑釉瓷对原料要求不严格,胎釉质 量及工艺都不如青瓷。正因为它较粗陋, 量及工艺都不如青瓷。正因为它较粗陋,在民间有广泛的发展前途 汉代砖瓦发达,画像砖是具有高艺术性的一个品种,在当时广泛应用, 汉代砖瓦发达,画像砖是具有高艺术性的一个品种,在当时广泛应用,除 供宫室用外,还被居民所用,大量应用于墓室。 供宫室用外,还被居民所用,大量应用于墓室。

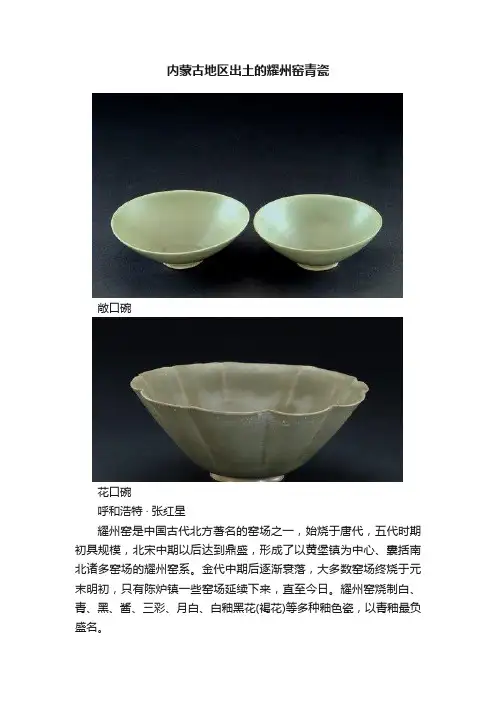

内蒙古地区出土的耀州窑青瓷

内蒙古地区出土的耀州窑青瓷敞口碗花口碗呼和浩特· 张红星耀州窑是中国古代北方著名的窑场之一,始烧于唐代,五代时期初具规模,北宋中期以后达到鼎盛,形成了以黄堡镇为中心、囊括南北诸多窑场的耀州窑系。

金代中期后逐渐衰落,大多数窑场终烧于元末明初,只有陈炉镇一些窑场延续下来,直至今日。

耀州窑烧制白、青、黑、酱、三彩、月白、白釉黑花(褐花)等多种釉色瓷,以青釉最负盛名。

耀州窑青瓷造型古朴庄重,胎薄质坚,釉色青幽淡雅,如冰似玉,釉面光洁匀静,纹饰绚丽,构图严谨生动,代表着北方青瓷艺术的最高成就,因此自创烧始,便深受南北方广大民众喜爱。

耀州窑青瓷在我国各省(直辖市、自治区)几乎均有出土,而内蒙古地区出土的耀州窑青瓷,由于数量少,十分引人注目。

20世纪50年代以来,在内蒙古地区的一些遗址、墓葬或窖藏中发现了耀州窑瓷器。

这些地方主要包括兴安盟科右前旗白辛屯、科右中旗,通辽市扎鲁特旗浩特花、奈曼旗青龙山镇,赤峰市阿鲁科尔沁旗罕苏木、巴林右旗床金沟、林西县大川乡,乌兰察布市察右前旗巴音塔拉镇,呼和浩特市和林格尔县樊家窑乡和新红乡、清水河县窑沟乡等。

另外,在锡林郭勒盟苏尼特右旗新民乡也曾出土零星的瓷碗残片。

内蒙古地区出土的耀州窑青瓷多出自辽(含契丹)、金两代。

初步统计,辽代的有23件,其中耶律羽之墓、陈国公主与驸马合葬墓出土者年代明确,耶律羽之葬于辽会同四年(941年),陈国公主与驸马合葬墓的年代是辽开泰七年(1018年),因此这两个墓葬出土的器物十分珍贵,可以作为该时期耀州窑青瓷分期断代的标准器。

金代器物相对较少,完整器不足10件。

《内蒙古珍宝》陶瓷器卷一书认为和林格尔县樊家窑乡出土的青釉敞口碗是元代器物,但从该器造型、胎釉、纹饰等分析,应为金代产品。

执壶综观内蒙古地区出土的耀州窑瓷器,主要有如下特点:数量相对较少,器型单一。

陕西省与内蒙古自治区毗邻,而其境内的耀州窑距内蒙古亦相对较近,作为当时国内较为著名的北方窑场之一,其产品应该遍布这一区域。

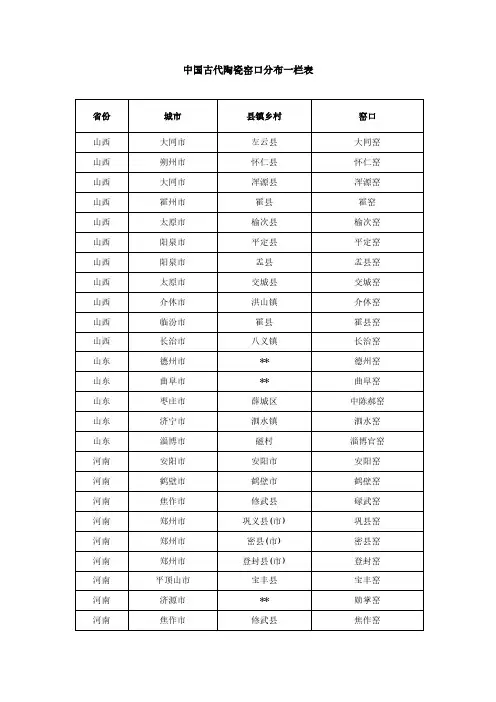

中国古代陶瓷窑口分布一览表

湖州市 东阳市 金华市 金华市 永康市 金华市 临海市 衢州市 台州市 台州市 温州市 丽水市 温州市 温州市 衢州市 宿州市 宿州市 宿州市 淮南市 黄山市 宣城市 宣城市 宣城市 淮南市 芜湖市 景德镇市 抚州市 吉安市 丰城市

吴兴区 东阳县

** 武义县

** 浦江县

** ** 黄岩区 临海县(市) ** ** 永嘉县 泰顺县 江山县(市) 萧县 宿县 泗县 上窑镇 歙县 绩溪县 泾县 宣州区 上窑镇 繁昌县 ** 临川区 新干县 **

波 慈溪市 宁波市 宁波市 上虞市 宁波市 衢州市 兰溪市 龙泉市 温州市

鲁山县 郏县 宜阳县 新安县 内乡县 ** 宝丰县 神垕镇 扒村 临汝县 修武县 ** ** 德清县 云和县 ** 萧山区 **

**

杜湖滨湖 **

鄞州区 **

象山县 龙游县

** ** **

鲁山窑 郏县窑 宜阳窑 新安窑 内乡窑

** 仙游县 罗源县 崇安区 闽侯县 建宁县

** 德化县 安溪县

** 福清县(市)

** 建阳县 同安区

**

七里镇窑 洪州窑 白浒窑 云市窑 南丰窑 湖田窑 吉州窑 赣州窑 崇安窑 浦城窑 光泽窑

建窑 连江窑 闽清窑 莆田窑 仙游窑 罗源窑 崇安窑 闽侯窑 建宁窑 建瓯窑 德化窑 安溪窑 漳州窑 福清窑 邵武窑 将口窑 同安窑 磁灶窑

县镇乡村

左云县 怀仁县 浑源县 霍县 榆次县 平定县 盂县 交城县 洪山镇 霍县 八义镇

** ** 薛城区 泗水镇 磁村 安阳市 鹤壁市 修武县 巩义县(市) 密县(市) 登封县(市) 宝丰县 ** 修武县

窑口

大同窑 怀仁窑 浑源窑

霍窑 榆次窑 平定窑 盂县窑 交城窑 介休窑 霍县窑 长治窑 德州窑 曲阜窑 中陈郝窑 泗水窑 淄博官窑 安阳窑 鹤壁窑 碌武窑 巩县窑 密县窑 登封窑 宝丰窑 勋掌窑 焦作窑

内蒙古战国秦汉考古综述

内蒙古战国秦汉考古综述连吉林李强(内蒙古自治区文物考古研究所)战国时期秦、赵、燕三国辖地北扩至蒙古高原南部边缘地带,开始在内蒙古东南部和中南部设置郡县、兴筑长城。

秦汉时期,统治范围向北向西扩大,在内蒙古中西部广为屯田。

内蒙古境内战国秦汉时期的文化遗存主要有长城遗迹、古城址、古墓葬以及一些北方民族的遗存等。

一、长城遗迹内蒙古地区经调查发现的战国秦汉长城遗迹很多,主要分布在内蒙古的东南部和中南部地区。

经过几十年的努力,对战国秦汉长城遗迹的考察研究取得了突出成就。

战国时期,魏、秦、赵、燕国都在今内蒙古地区兴筑长城,并在长城沿线筑有烽燧、望楼等军事设施。

秦朝时在北部地区筑长城,置郡县,修筑道路,迁徙人口,内蒙古南部地区悉归秦王朝管辖。

秦朝派蒙恬将兵屯戍上郡(治肤施,在今陕西榆林县东南),征发役徒修缮和接连了战国秦、赵、燕三国长城。

逶迤在阴山山脉,在呼和浩特北大青山南麓与战国赵长城相接,再东过今集宁市、兴和县北东进河北围场县境,与燕长城相接。

秦始皇时还兴筑了自云阳至九原的直道,在伊金霍洛旗、东胜市、达拉特旗境内还保存有断续的遗迹,南北长约200公里。

直道两侧还保存有亭、障遗址,为过往官员和守卫官兵的驻所。

汉王朝时,沿边利用秦长城加筑并筑外长城,增筑缘边县城、障城和列燧。

西汉武帝时,曾两次在今内蒙古西部修筑长城。

盖山林、陆思贤发表的《内蒙古境内战国秦汉长城遗迹》①和《阴山南麓的赵长城》②,史念海的《鄂尔多斯高原东部战国时期秦长城探索记》③,高旺编著的《内蒙古长城史话》④等文对内蒙古境内战国、秦汉长城遗迹做了有益的探索。

近年来,内蒙古文物考古研究所等单位对内蒙古全区包括战国、秦汉时期的长城资源进行了大规模调查,取得了较多成果。

内蒙古文物考古研究所等编著的《内蒙古自治区长城资源调查报告•战国赵北长城卷》⑤,对早期战国赵北长城调查的资料和相关长城修筑历史沿革进行了梳理,并主要从长城墙体的修筑方法、墙体沿线烽燧和障城的设置、长城沿线的军事建制等方面,对战国赵北长城作了概要总结;《内蒙古自治区长城资源调查报告•东南部秦汉长城卷》⑥将中部的战国燕北长城、北部的秦汉长城、新发现的库伦旗西汉长城和南部的东汉长城,分别予以介绍。

夏商周以及秦汉时期陶器

白陶雕刻饕餮纹双耳壶 商朝(公元前16世纪-前11世纪) 高22.1cm,口径9.1cm,足径8.9cm 现藏于故宫博物院

器敛口,腹微鼓,圈足,口 下安双耳,足上有对称双孔。器 身通体刻划饕餮纹。这件白陶壶 原本破碎,现已修复。此器出土 于河南省安阳市。其无论造型或 纹饰均模仿当时的青铜器,堪称 商代晚期白陶的代表作。 白陶是指器胎的表里都呈白 色的一种陶器,采用含铁量比陶 土低的瓷土或高岭土制作而成。 刻纹白陶的创制和使用,是商代 晚期制陶工艺的新成就,它的硬 度耐火度吸水率都较以往的陶器 有质的飞跃,并为后世制瓷业的 发展奠定了重要的物质基础。

质更少了瓷土作原料和器表施釉的新技术,于是创

制出了原始青釉瓷器。原始瓷器的出现是我国陶瓷

手工业发展史上的一次飞跃,为我国瓷器的发展奠 定了基础。

商代后期,实用陶器数量减少,是因为这时 期的青铜器、白陶器、印文硬陶器和原始瓷 器等胎质坚硬的器皿得到了较多的使用。因 此精美的图案纹饰不但不再施用于陶器上, 就是日用陶器的品种也有所减少,而且有些 陶器的制作也比过去显得粗糙。

白陶刻纹豆,商,高12.5cm,口径22.7cm,足径 15.2cm。 豆浅腹,口沿较宽。口以下渐内收,下承以喇叭形高足。 通体雕刻纹饰。口下雕刻凸弦纹,腹部雕刻仿青铜器上的云 雷纹,高足中部雕刻钱纹,上下分别雕刻变形回纹和饕餮纹 作辅助纹饰。修坯精细,形体线条刚劲有力。

夏商两代,白陶器专为奴隶主贵族所有,因 其质地坚硬,洁净美观,惹人赏爱,故做工 十分考究,不厌甚精。到了商代后期,这种 风气越演越烈,多出费工夫的精品,而产量 很少。西周以后,由于印纹硬陶和原始瓷器 的兴起,白陶器逐渐减少以至根本不见,所 以商代晚期的白陶成了稀世珍品。

印纹陶罄

印纹陶罂

考古学通论知识点

第一次整理1、兴盛洼文化位于今内蒙古敖汉旗,西辽河,大凌河流域,时间早于红山文化。

陶器:均是夹砂陶。

火候低质地松懈,胎壁较厚,内壁磨光大多呈黑色。

均手工制,泥骗局接捏合成器,器口外贴付泥条。

器表大多有纹饰,纹饰以压印的线纹、之字纹为主。

器型简单,以筒状罐数量最多,少量碗钵。

石器:有打制(石铲、盘形器、敲砸器)、琢制(磨盘、磨棒)、磨制(石斧、石锄)、压制(骨梗石刃鱼鳔)四种。

其中以打制石器数量最多,器型较大。

骨器:种类很多,常有的有骨锥、匕、镞,倒刺的鱼鳔。

房屋:聚落周围发现围沟,房址皆为半地穴式,平面圆角方形。

2、红山文化今内蒙古昭乌达盟以及部分辽河流域地域经济生活:必然程度的农业定居生活,渔猎是主要经济部门。

房屋:半地穴式房址。

发现了窑址六座,分为单室窑和连室窑两种。

在东山嘴和牛河梁原址都发现了大型祭祀原址。

陶器:夹砂褐陶和泥质红,均为手制。

夹砂陶火候低质地松懈;器型简单,大口深腹平底罐最多,少量平底碗、筒状瓮;最富特色的时纵横“之”字形纹饰。

泥质陶火候较高器型多样,有小口双耳罐、敞口深腹平底碗、敞口曲腹平底盆、钵等;表面常有黑色彩绘,常有的有三角涡纹、斜方块、菱形纹、鳞形纹等。

石器:有细石器、打制石器和磨制石器、琢制石器有磨盘磨棒等。

叶形。

细石器占三分之一,包括窄小的石叶,条形石片、拇指盖刮削器、尖状器和石镞。

大型打制石器有砍斫器、斧状器、桂叶状石器。

磨制石器有梯形石斧、梭形石畚、石刀等。

墓葬:牛河梁积石冢。

每座积石冢内都有数十人列棺而葬,按身份部署在不同样大小的石砌棺中,数十石棺上覆盖石块构造组成一个整体,外面放置筒形陶器,形成积石大冢。

冢内随葬大量优良玉器。

3、东山嘴原址:位于大凌河西岸一个高出河床50 米的山梁正中,是一座原始社会后期的大型石砌祭祀原址。

是一组南北长60 米,东西宽40 米得石砌建筑群。

整个建筑所用石材均经过加工,砌筑很规整。

建筑讲究方向、对称、主次,全部原址按中轴线分布。

中国工艺美术史考前复习资料试题及答案

中国工艺美术史考前复习资料试题及答案1.一、填空题1、已知最早的玉龙出土在_红山文化红山文化玉龙曾有“中华第一龙”的称誉的遗址中,而琮(外方内圆)是_良渚文化(浙江)玉器的代表性器物。

最早出现于__周__时期,而__汉__代的作品最为精美。

2、饕餮纹又称兽面纹是商代青铜器的代表纹样。

3、龙泉窑以烧造_青瓷釉瓷器著称是南宋时期的重要窑场4、晋南北朝植物纹样的代表是_莲花_纹和__卷草(忍冬)__纹。

5、吉州窑的窑址在江西省的吉安,它鼎盛于宋代(南宋)时期。

6、我国黄河中上游地区的主要彩陶类型有半坡、庙底沟、马家窑、半山和马厂。

7、长信宫灯出土在河北省满城县,它以青铜瑬金工艺制成。

9、青铜是红铜与锡合金。

10、魏晋南北朝时期的瓷器,主要以六朝青瓷为代表。

11、已知最早的玉龙出土在 _红山__文化的遗址,这个文化主要分布在内蒙古的东南部和辽宁省的 _西北_部12、邢窑的窑址在今__河北__省__内邱__ 县。

盛于_唐朝__时代,常见的装饰手法有__白_地黑花等。

13、原始社会的仰韶文化彩陶可分为三个类型半坡类型、庙底沟类型、马家窑型,它们分别代表了仰韶文化的早、中、晚三期。

14、“司母戊鼎”是商代(晚期)时期青铜器。

18、料器雕,所谓料器其实就是玻璃 .15、我国已知最早的漆器是1978年在浙江余姚河姆度遗址发现的木胎漆碗和漆筒距今已有六七千年的历史16、秦汉陶塑首推陕西临潼的秦始黄兵马俑。

17、宋代漆器最讲究的装饰手法是雕漆。

二、判断题(正确的在题后括号内划“√”,错误的划“×”。

每小题1分,共9分)1. 剔犀是雕漆的一种。

(√ )2. “司母戊鼎”是商代晚期作品。

(√ )3. 明清时代,吉祥图案极其流行。

(√)4. 彩绘陶主要用于陪葬。

(× )5. 汉代青铜器常常素面无纹。

(× )6. 彩绘是汉代漆器的主要装饰方法。

(√ )7. 典型的龙山文化以黑陶著称。

(√ ) 8. 开片即瓷胎中的裂纹。

内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯文物大全之一【图文】

内蒙古鄂尔多斯市鄂尔多斯文物大全之一【图文】地点(北京人)一峙峪系”大系统,但具有鲜明的自身特征,故被称为萨拉乌素文化。

3、中国最早命名的古人类化石——“鄂尔多斯(河套)人”1923年,科学家们在整理萨拉乌素考察资料时,惊喜地发现一枚幼儿的左上外侧门齿,经当时体质人类学研究的权威、北京协和医学院解剖学系主任、加拿大人类学专家步达生研究,命名为“the ordos Tooth”(鄂尔多斯人牙齿)。

这是中国境内发现的第一件有准确出土地点和地层纪录的人类化石,也是中国第一批有可靠年代学依据的旧石器时代古人类遗存,在中国乃至整个远东地区古人类学及旧石器时代考古研究史上均具有划时代的意义。

4、鄂尔多斯最古老的猎人、解秘亚洲现代人起源的钥匙——“鄂尔多斯(河套)人”根据“鄂尔多斯(河套)人”使用的工具种类、形态等可知,他们从事的是以狩猎为主的经济形态,因此,“鄂尔多斯(河套)人”不仅是鄂尔多斯地区迄今为止发现的最古老的人类祖先,同时也是生活在鄂尔多斯大草原上最早的猎人。

5、鄂尔多斯远古世界最神奇的窗口——萨拉乌素大剖面萨拉乌苏大剖面的平均高度高达六七十米,不仅集中形成于晚更新世以降,而且各个地质时代的界面较齐全,界限较清楚,所反映的信息比较多,是世界范围内也不多见的界面如此延续完整,包含自然、人文信息量如此众多的地质剖面。

6、最早以鄂尔多斯牧民命名的哺乳动物——王氏水牛王氏水牛属哺乳类洞角科水牛属动物,因角的横截面呈三角形而别具特征。

1923年,在萨拉乌苏大沟湾进行的古生物考察活动中,参与考察活动的当地牧民旺楚克的女婿不幸因意外塌方事故身亡,为了永久纪念这位为科学献身的牧民,考察组便将当时新发现的这个已经灭绝了的水牛新种属,命名为“王氏水牛”。

7、唯一以鄂尔多斯地名命名的动物群——萨拉乌素动物群上世纪20年代,桑志化等人在萨拉乌苏发现古人类化石的同时,还发现了包括34种哺乳动物和11种鸟类在内的众多动物化石,这也是前所未有的重要发现,遂以她的最初发现地命名为“萨拉乌苏动物群”。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

山修筑长城 , 并加筑堡 、 障、 塞, 号称“ 万里长城 ” 。

秦末 , 秦失去 了对 内蒙古 中南部地区有效管

控, 匈 奴 乘 机夺 回河 套 和 鄂 尔 多斯 高 原 。汉 武 帝 时期 , 多 次 对匈 奴 用 兵 , 迫 使 匈 奴北 迁 , 汉朝 沿 阴 山修 筑 长 城 , 在 内蒙 古 中南 部 地 淖尔 市南 部 、 包头 市南 部 、 呼和 浩 特 市 南 部 、 乌 兰 察 布 市南 部 。地 理 单元 包

奴北撤 阴山以北地区。为防御匈奴南侵 , 秦沿阴

括鄂尔多斯高原 、 河套平原 、 土默特平原 、 蛮汗山

区、 丰镇 丘 陵 、 和林 格 尔丘 陵 、 清水 河丘 陵 山地 。

一

、

内蒙古 中南部地 区战国秦汉历 史

战 国前 期 活动 于 内蒙古 中南 部 大部 分地 区 的

人, 设立属国 , 以安置 、 管辖归汉的匈奴族众 。

王莽 篡 汉 以后 , 阴 山 以南 郡 县瓦 解 。东汉 初 年, 在 内蒙 古 中南部 地 区设 置郡 县 。至东 汉末 年 ,

一

di v i d e d i n t o t h e k i n d o f r is i n g f la me k i l n s a nd t he k i nd o f h a l f p o u r i n g f la me k i l n s ,t h e l a t t e r a r e mo r e t ha n f o r me r i n q u a n t i t a t i v e t e r ms . Th e r e wa s o ne f lue i n t h e b a c k wa l l o f t h e ha l f p o u r i n g

是林 胡和楼烦两胡 , 在鄂尔多斯高原西南部还有

义渠 、 朐 衍诸 戎 。战 国中后 期匈 奴 逐渐 强大 起来 ,

战国中期开始 , 秦和赵不 断向北扩张 , 在 内蒙古 中 南部地区修筑长城 , 以拒胡 , 设置郡县 , 对 占领地

区实 行 有效 管辖 。

些郡县因战乱而名存实亡 , 省免并州 , 东汉政权 东汉初年 , 匈奴分裂为南匈奴 和北匈奴。南

I n ne r Mo n g o l i a

A BS T RAC T:T h i r t y — — i f v e p o t t e y r k i l n s d u i r n g t h e p e r i o d o f Wa r r i n g s t a t e s Q i n a n d H a n d y n a s t y

l f a me k i l n s i n t h e p e io r d o f t h e W a r r i n g s t a t e s ,a n d a d d e d t h e o t h e r o n e l f u e i n t h e e a r l y s t a g e o f We s t e r n Ha n d y n a s t y .F i n a l l y ,t h e r e we r e t h r e e f l u e s i n t h e b a c k wa l l o f t h e h lf a p o u r i n g l f a me k i l n s i n t h e l a t e r s t a g e o f We s t e r n Ha n d y n a s t y .

h a v e b e e n f o u n d i n t h e s o u t h c e n t r a l a r e a o f I n n e r Mo n g o l i a .T h e r e a r e ma n y k i n d s o f t h e s e k i l n s a b o v e ,s u c h a s p o t t e r y k i l n s ,b i r c k k i l n s ,t i l e k i l n s ,b a k i n g k i l n s a n d S O o n .P o t t e r y k i l n s we r e

内蒙古 中南部地 区范 围西起 贺兰 山, 东至大

马群 山 , 北始阴山 , 南 至 明长 城 。行政 区划 包 括鄂

战国末期 中原混战 , 无 暇北顾 内蒙古 中南部

地区, 匈 奴趁 机 占领 了这 一地 区 。秦统 一六 国后 , 派 兵 收复 了鄂 尔 多斯 高 原 和 乌加 河 河 套 地 区 , 匈

《 草 原文物 ̄ 2 o 1 5 年第1 期

。探 索与研 究

内蒙古中南部地区战国秦汉时期陶窑

李婉琪 索秀芬 ( 1 . 内蒙古民族 大学政 法与历 史学院 2 . 内蒙古 自治 区文物考 古研 究所 )

关键 词 : 内蒙 古 中南部 地 区

战国秦 汉 时期 陶窑

KE Y WORDS :P o t t e r y K i l n s ; Wa r r i n g S t a t e s Q i n a n d H a n D y n a s t y ;t h e S o u t h C e n t r a l A r e a o f

一

失去对 内蒙古 中南部大部分地区的统治。

9 3—