人教版高三上学期期末考试语文试卷(含答案)

高三上册期末考试语文试题及答案(精选3篇)

高三上册期末考试语文试题及答案(精选3篇)高三上册期末考试语文试题及答案(篇1)1、多诵读,可以形成语感,以便以后做题速度快节约时间。

2、多背记,可以背古诗文、优美语句、名言名句、名人事例等。

3、多见识,广泛的阅读,多见识一下各种不同题材的*。

多复习,可以在考场上以不变应万变,形成知识一体化。

高三上册期末考试语文试题及答案(篇2)(1)了解。

看课文、看注释、看课后的“思考与练习”,看单元知识和训练,了解了这些信息后,对单篇课文和整个单元就有了一个初步的印象和全面的了解。

(2)查相关的背景知识和扫除文字障碍。

(3)独立思考。

重要的是根据提示、*、练习题进行思考。

如提示的内容是否真懂了,*主题的概括、层次的划分、段意的归纳、句子的理解、写作特色的分析等问题能否解决,课后习题能否回答。

那些基础知识扎实、自学习惯好、自学能力强、有钻研精神的同学,在“思考”方面要适当地自我要求高一些。

(4)批注。

就是在不懂的地方标上符号。

如不懂之处用“?”,重点之处用“※”,课前自学批的字,最好用铅笔,听课后批的字可用钢笔写,以免时间一久,将自己的见解和老师的观点搞混了。

高三上册期末考试语文试题及答案(篇3)一、(每小题3分,共15分)阅读下而的文字,完成1~3题。

竹海中有着太多的美,值得摄影家、画家去发现和(品味/品评)。

株长达十余米的高肩叶藤竹,是摄影家的最爱。

这种攀缘缠绵、身材高挑的竹子,如果遇到一只鸟落到竹梢上,竹竿便会很优美地倾伏下来,,产生难以明状的奇妙美感。

画家最痴迷的是马来甜龙竹。

,犹如翠绿的底色上布满了花纹。

它_露出褐色的根茎,根茎上的须根排列有序地生长出来,极像一个毛茸茸的大线团。

须根生长非常有(规律/规则),均匀地向下舒展开去,即使交织到一起也错落有致;根部的竹节长势有别,或长或短,使得竹节上的须根有了韵率般的疏密。

次序井然的须根和纵横交错的枝叶把整个马来甜龙竹(装点/装扮)得风情万种。

1.依次选用括号中的词语,最恰当的一项是A.品评规则装扮B.品评规律装点C.品味规则装点D.品味规律装扮2.文中加点的词语读音和字形没有错误的一项是A.攀缘身材高挑(tiāo)B.竹竿难以明状C._露(lù)错落有致D.韵率风情万种3.在在文中两处横线上依次填入语句,衔接最恰当的一组是A.打破千篇一律直冲天空的固定形态竹节短粗并且长满了白斑的这种竹子B.打破千篇一律直冲天空的固定形态这种竹子竹节短粗并且长满了白斑C.千篇一律直冲天空的固定形态被打破竹节短粗并且长满了白斑的这种竹子D.千篇一律直冲天空的固定形态被打破这种竹子竹节短粗并且长满了白斑4.下列各句中,加点的成语使用正确的一项是A.他信手拈来一根根普通的金属丝,随意弯曲,不一会儿,一件件精致小巧的自行车、威武霸气的变形金刚就呈现在我们眼前。

高三第一学期期末语文试卷人教版附答案

高三第一学期期末语文试卷人教版附答案2019-2019学年高三第一学期期末语文试卷人教版附答案2019-2019学年高三第一学期期末语文试卷人教版附答案2019-2019学年高三第一学期期末语文试卷人教版附答案由查字典语文网小编整理并分享,欢迎老师同学们阅读。

如果对你有帮助,请继续支持查字典语文网,并提出您的宝贵建议,小编会尽最大的努力给大家收集最好最实用的文章!一、本大题共7小题,共22分。

阅读下面的文章和链接材料,完成1—7题。

①饱受雾霾之苦的今人,不免感叹:“要是在古代该多好啊!”古代没有现代工业,没有汽车尾气,环境污染没有现在严重,但不能说古代没有雾霾。

“霾”字在甲骨文卜辞中就已出现,《诗经》中也有关于霾的记载,说明霾很早就有了,并非现在才出现。

②在古代,霾主要指由于刮风、雨雾和尘土飞扬造成的空气混浊,大面积灰蒙昏暗的现象。

《晋书·天文志》中对霾有确切解释:“天地四方昏蒙若下尘,十日五日已上,或一月,或一时,雨不沾衣而有土,名曰霾。

”③搜罗史料,我们发现古代关于霾的记载,通常并不使用“霾”一词,而是仅描述现象,如《汉书》中的“蒙黄人忧忡,视为异象。

名士郎顗就向皇帝举荐贤才,理由是因为皇帝没有选贤任能,上天为之生气,如果“爵贤命士”,彰显帝王仁德,天气就会转好,月朗星列。

⑦第三个“治理”的办法,是要求文臣武将斋戒数日,焚香祭天,祈求神灵驱赶霾灾。

这大约是古人将霾视为妖孽作恶,横空来世,人力无可抗拒,只能“求神打鬼”,通过“魔高一尺,道高一丈”的办法来治霾。

《元史》中记载了一起大风霾:“风霾蔽都城数日,帝恐天神之怒,遣礼部焚香祭天,祈神灵驱风霾而散。

”这次风霾来势凶猛,皇帝分明感觉这是国家朝政有不妥之处,让上天生气了,赶紧召集礼部官员,点上高香,对天祭拜,恳求上天息怒。

⑧第四个“治理”的办法,就是在生产上作些应对。

比如康熙年间发生风霾,京畿农人“芸锄时,令苗稍疏”,加强通风,让庄稼免于倒伏。

高三期末考试语文试卷及答案

高三期末考试语文试卷及答案

一、阅读理解

1.(10分)阅读下面的文字,回答问题。

本文主要介绍了……

2.(10分)阅读短文,判断正误. 正确(√)错误(×)…

3.(10分)根据短文内容填空。

……

4.(10分)简答题详细回答……

二、写作

1.(20分)作文题目题目:……

2.(10分)修改句子错误原句:…… 修改后:……

三、诗词赏析

1.(15分)阅读以下诗句,回答问题。

红豆生南国,春来发几枝。

问题:……

2.(15分)鉴赏以下古文句子,理解其意义。

翩若惊鸿,婉若游龙。

四、答案

1.阅读理解答案:

1.答案

2.答案

3.答案

4.答案

2.写作答案:

1.答案

2.答案

3.诗词赏析答案:

1.答案

2.答案

以上是高三期末考试语文试卷及答案,希望同学们认真答题,祝你们取得优异成绩!。

高三语文上学期期末考试卷含答案

2013高三语文上学期期末考试卷(含答案)辽宁省某重点中学2013届高三上学期期末考试第Ⅰ卷阅读题甲必考题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3题。

历史性的活化、延伸与推进许江新世纪以来,随着中国经济的崛起,文化上也呈现出前所未见的开放发展的锐势。

中国美术在经历了20世纪80年代的迅疾开拓、90年代的多向反思之后,把握新世纪之初的十多年,持续地激发出善于思考、善于探索的开拓因素,掀起了多样并存、多元发展的时代浪潮。

在经济全球化的时代背景和文化多样化的现实语境下,中国美术界以民间协会和院校的组织优势,氤氲而起一种本土传统的活化自觉。

这种自觉迥异于上世纪初叶和中叶几代艺术先驱对现代艺术的引进和中国化。

它深植于活生生的中国的现实关怀。

无论是面对传统中国画的更新与拓展,还是着力于油画或当代艺术的转换与创新,新世纪的中国美术界一边整饬本土文化的活资源,从社会科学、人文科学的角度重新梳理传统,发掘本土文化生成的原创之力;一边深入现实,充分探思传承与拓展、身份与差异、转换与批判等诸多命题,以独立的思考,传递出具有中国当代现实深度和思想锐意的气派。

例如,杭州的“中国画双年展”反思中国画百年之路,提出“意之大者”“长卷视界”等具有中国文化含量的学术命题;北京的中国油画双年展重视油画在中国的当代活力,承担起油画本土化的使命。

随着科技的创新,新技术文化也在不断地延伸和拓展。

一方面,以电子媒介为代表的跨媒体艺术丰富着今天的文化生态,开拓了视觉艺术创造的表现力;另一方面,这种新艺术也以其虚拟化的创作方式激活、促生着人们的文化感受。

中国美术界在各级政府强有力的支持下,把握时机,重视技术媒体的人文关怀,使其在短短十年间形成了高速发展的态势。

上海世博会正是中国视觉文化创新的明证。

其重要场馆的展示设计,如由中央美院设计的中国国家馆、由中国美院设计的城市生命主题馆,以及“清明上河图”大型仿真动画、“城市广场”七屏环幕电影都成为世博文化的重要记忆,也成为中国新媒体创作的代表。

高三上学期期末考试语文试题(含答案)

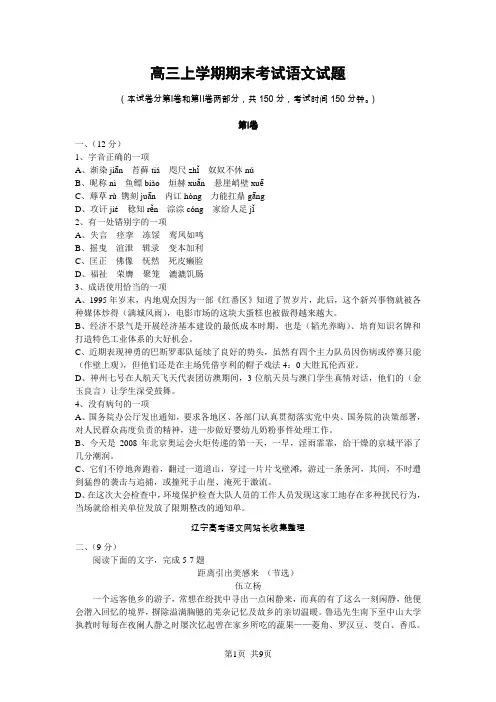

高三上学期期末考试语文试题(本试卷分第Ⅰ卷和第Ⅱ卷两部分,共150分,考试时间150分钟。

)第Ⅰ卷一、(12分)1、字音正确的一项A、渐染jiān 苔藓tiá咫尺zhǐ奴奴不休núB、昵称nì鱼鳔biào 烜赫xuăn 悬崖峭壁xuēC、蓐草rù镌刻juān 内讧hòng 力能扛鼎gāngD、攻讦jié稔知rěn 淙淙cóng 家给人足jǐ2、有一处错别字的一项A、失言痉挛冻馁鸾凤如鸣B、摇曳渲泄辑录变本加利C、匡正佛像怃然死皮癞脸D、福祉荣膺聚笼漉漉饥肠3、成语使用恰当的一项A、1995年岁末,内地观众因为一部《红番区》知道了贺岁片,此后,这个新兴事物就被各种媒体炒得(满城风雨),电影市场的这块大蛋糕也被做得越来越大。

B、经济不景气是开展经济基本建设的最低成本时期,也是(韬光养晦)、培育知识名牌和打造特色工业体系的大好机会。

C、近期表现神勇的巴斯罗那队延续了良好的势头,虽然有四个主力队员因伤病或停赛只能(作壁上观),但他们还是在主场凭借亨利的帽子戏法4:0大胜瓦伦西亚。

D、神州七号在人航天飞天代表团访澳期间,3位航天员与澳门学生真情对话,他们的(金玉良言)让学生深受鼓舞。

4、没有病句的一项A、国务院办公厅发出通知,要求各地区、各部门认真贯彻落实党中央、国务院的决策部署,对人民群众高度负责的精神,进一步做好婴幼儿奶粉事件处理工作。

B、今天是2008年北京奥运会火炬传递的第一天,一早,淫雨霏霏,给干燥的京城平添了几分潮润。

C、它们不停地奔跑着,翻过一道道山,穿过一片片戈壁滩,游过一条条河,其间,不时遭到猛兽的袭击与追捕,或撞死于山崖、淹死于激流。

D、在这次大会检查中,环境保护检查大队人员的工作人员发现这家工地存在多种扰民行为,当场就给相关单位发放了限期整改的通知单。

辽宁高考语文网站长收集整理二、(9分)阅读下面的文字,完成5-7题距离引出美感来(节选)伍立杨一个远客他乡的游子,常想在纷扰中寻出一点闲静来,而真的有了这么一刻闲静,他便会潜入回忆的境界,摒除溢满胸臆的芜杂记忆及故乡的亲切温暖。

高三上学期语文期末试卷及答案

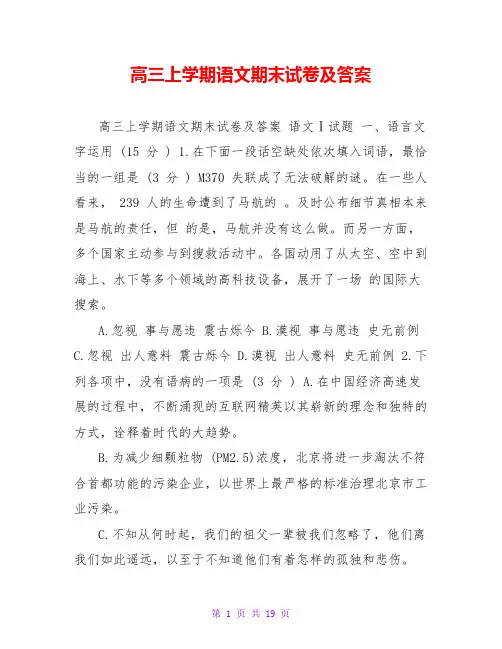

高三上学期语文期末试卷及答案高三上学期语文期末试卷及答案语文Ⅰ试题一、语言文字运用 (15 分 ) 1.在下面一段话空缺处依次填入词语,最恰当的一组是 (3 分 ) M370 失联成了无法破解的谜。

在一些人看来, 239 人的生命遭到了马航的。

及时公布细节真相本来是马航的责任,但的是,马航并没有这么做。

而另一方面,多个国家主动参与到搜救活动中。

各国动用了从太空、空中到海上、水下等多个领域的高科技设备,展开了一场的国际大搜索。

A.忽视事与愿违震古烁今B.漠视事与愿违史无前例C.忽视出人意料震古烁今D.漠视出人意料史无前例 2.下列各项中,没有语病的一项是 (3 分 ) A.在中国经济高速发展的过程中,不断涌现的互联网精英以其崭新的理念和独特的方式,诠释着时代的大趋势。

B.为减少细颗粒物 (PM2.5)浓度,北京将进一步淘汰不符合首都功能的污染企业,以世界上最严格的标准治理北京市工业污染。

C.不知从何时起,我们的祖父一辈被我们忽略了,他们离我们如此遥远,以至于不知道他们有着怎样的孤独和悲伤。

D.面对这场突如其来的灾难,市委市政府不仅表现出了应有的责任感和担当意识,媒体也显示出了难得的宽容和真诚。

3.依次填入下面一段文字横线处的语句,衔接最恰当的一组是 (3分 ) 一个人立志从事精神探索和文化创造的事业,应该是出于自身最内在的精神需要。

__________ 所以,立足于自救的人,他面对外部世界时的心态是平静的。

①在精神生活与世俗生活之间,他的价值取向是明确的,不会有任何实质性的困惑。

②他在精神生活的范围内几乎一定有很重大的困惑。

③他自己是在做着他今生今世最想做、不能不做的一件事,只要环境还允许他做下去,何失落之有? ④所以对于他来说,不管世道如何,他都非自救不可,惟自救才有生路。

⑤张三弃文经商,成了大款,李四媚俗哗众,成了大腕,这一切与他何干? A.①④②⑤③ B.①②⑤③④C.②④①⑤③D.③⑤②①④ 4.下列诗句与“细水浮花归别涧”对仗工整的一项是 (3 分 ) A.碧天如水倚红楼 B. 断云含雨入孤村 C.冷红泣露娇啼色 D. 雁迷寒雨下空壕 5.下列诗文引用不恰当的一项是 (3 分) A.“宜未雨而绸缪,毋临渴而掘井”,青少年的安全教育应及早进行,而不能等险情出现后再补课,这一点已成为人们的共识。

高三上学期期末考试语文试题及答案

高三上学期期末考试语文试题及答案推荐文章高一下学期期末考试语文试卷及答案热度:初三月考考试语文试卷及答案热度:高一语文下册段考试题及答案热度:人教版高二语文上册月考试题及答案热度:高二语文期末考试试卷及答案热度:语文在考试中虽然相对其他科目来说是比较容易的,但是做语文试题也是必不可少的。

以下是小编给你推荐的高三上学期期末考试语文试题及参考答案,希望对你有帮助!高三上学期期末考试语文试题一、现代文阅读(9分,每小题3分)阅读下面的文字,完成1~3题。

《孙子兵法》首先是兵学圣典,但不仅仅属于兵学,而以其精辟的思想成为人类竞争发展各个领域都可受启迪的智慧学。

《孙子兵法》十三篇,先以兵道笼罩全书,再述战前的庙算以及物质、编制的准备,继之以战争中攻守、奇正、虚实、形势诸端的运用,其后为地形、战区、火攻、用间等具体战术,形成一个相当周圆有序的篇章学结构。

孙子讲为将之道,在于“智、信、仁、勇、严”,把智慧放在第一位,把勇放在第四位,把仁放在中轴上,其序列出于实践而独具深意,是有别于其他兵家的。

《孙子兵法》不是罗列战例,而是抽象地变成一种世人生存的智慧。

它能触动各种各样的思考,能穿透人类智慧的各个层面,是启动人的智慧发条。

孙武是“中国式”的兵学智慧,其武道是“止戈为武”。

由于立足历史实践和历史理性,《孙子兵法》往往能够简捷地揭示战争的本质特征和实质性的规律。

它坦诚地告示:“兵者,诡道也。

”战争面对的对手是一个活动着的,甚至是诡异莫测的变数。

因此战争的过程,是一种以诡道破诡道的智谋和实力的较量。

通观《孙子兵法》,诡中有正,以正制诡,意在充分发挥以敌情为根据的自由精神的优势。

因而这种诡道并非神秘主义的,而是全面地多维度地论述和掌握兵学的“五事”“七计”,即俗称“诡道十二法”。

探究兵道于兵事之外,有利于把兵事纳入人类生存的更深广的时空框架来思考,在血与火的学问中化生出智慧与谋略的学问。

《孙子兵法》之所以受到普世的尊崇,一个基本性的原因是它在透彻的言兵中,蕴含着深厚的人类生存的关怀。

高三上册语文期末试卷及答案人教版

高三上册语文期末试卷及答案人教版(经典版)编制人:__________________审核人:__________________审批人:__________________编制单位:__________________编制时间:____年____月____日序言下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!并且,本店铺为大家提供各种类型的经典范文,如演讲致辞、规章制度、策划方案、合同协议、条据文书、心得体会、职业规划、教学资料、作文大全、其他范文等等,想了解不同范文格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you!Moreover, our store provides various types of classic sample essays for everyone, such as speeches, rules and regulations, planning plans, contract agreements, documentary evidence, insights, career planning, teaching materials, complete essays, and other sample essays. If you want to learn about different sample formats and writing methods, please pay attention!高三上册语文期末试卷及答案人教版高三上册语文期末试卷及答案人教版免费下载语文是一门重要的人文社会学科,人们交流思想的工具。

高三第一学期期末考试语文试题(附答案)

高三第一学期期末考试语文试题第Ⅰ卷(选择题共30分)一、选择题(12分,每小题3分)1.下列词语中加点字的读音全都相同的一组是()A.夹.袄夹.缝夹.生饭夹.道欢迎B.教.诲教.书教.唆犯教.学相长C.悄.寂悄.然静悄.悄悄.声细语D.披露.露.骨露.头角藏头露.尾2.依次填入下列各句横线处的词语,最恰当的一组是()①中国政府正在考虑和研究对规模庞大的事业单位进行______,此举涉及几千万靠政府支付工资的公共服务领域人员。

②新年伊始,各地就频频传来改进机关工作作风、提高行政效率的信息,各种与此有关的措施也在推出。

这______一个良好的开端, ______实践服务政府的重要举措。

③有关专家指出:今年我国宏观经济形式很好,经济______中出现了许多亮点。

A.变革是/也是运作B.改革是/也是运行C.变革不仅是/而且是运行D.改革不仅是/而且是运作3.下列各句中,加点的熟语使用不恰当的一句是()A.只有加强思想道德教育,重视人格品质培养,并大力推进课程设置和考试制度改革,从根本上解决学以致用的问题,才能对现有的考试舞弊现象起到釜底抽薪....的作用。

B.美国政府在对别的国家和地区的人权状况评头论足的同时,也应正视自己国内的人权问题,不要裁缝师傅的尺子.......——只量别人....。

C.正月十五元宵节,农贸市场里人来人往,热闹非凡,吆喝的吆喝,砍价的砍价,呈现出一派生意盎然....的景象。

D.市场经济信息瞬息万变,时不我待....,只有及时掌握,才能抓住机遇,取得社会效益和经济效益的双赢。

4.下列各句中,没有语病、语意明确的一句是()A.对群众举报春节前夕发生在武功县的见死不救、哄抢外地客商柑橘的案件,公安人员感到非常气愤。

B.“诉说”热线给处于激烈竞争的人们提供了一个宣泄的窗口,使他们能够尽情一吐心中的苦衷。

C.诚然,社会在对青少年正确对待“自我”的宣传教育上也负有重大责任,但家庭在从小培养孩子健康心理和健全人格方面起到至关重要的作用。

人教版高三语文上学期期末考试题

A.汲取(jí) 胆怯(qiè) 胜券在握(juàn)

B.商酌(zhuó) 蓬蒿(gāo) 获益匪浅(fěi)

C.称职(chèng)克扣(kè) 沥尽心血(xuè)

D.襁褓(qiăng)淳朴(chún) 不可磨灭(mó)

【答案】D

【解析】

【详解】本题考查汉字字音的辨析和修改。该题对于基础知识掌握的扎实的学生来说这样的题并不难,高考字音考查的对象主要有多音字、形声字和异形(包括形似)同音(包括近音)字三种,所以,平时复习时要注意识记和辨析以上三种字的读音。

【详解】本题考查语言的连贯能力。连贯的题目应注意时空顺序、逻辑顺序、陈述对象一致、句子结构对称等问题。答题时先确定某几组句子肯定是挨着的,据此排除其它选项,然后总体审查。本道题可以采用排除法:④“从远古时代的……”下一句显然是“②在社会发展的今天,倡导‘孝道’,更有其不可替代的时代价值和深远的历史意义”,也就是遵循从古到今的逻辑顺序,前后语义递进关联,应为④②,只有B满足。

本题,第①句,成分残缺,“演出”缺少中心词“机会”。第②句,动宾搭配不当,“能力”“水平”都能与“提高”搭配,但是“能力”不能与“改善”搭配,所以应将“改善”改为“提高”

故选A。

8.将下列句子组成语意连贯的一段话,语序排列最恰当的一项是( )

①只有孝敬父母的人,才是一个有责任心的、高尚的人。

②在社会发展的今天,倡导“孝道”,更有其不可替代的时代价值和深远的”的舜,到“亲尝汤药”的刘恒,“卖身葬父”的董永,“扇枕温衾”的黄香……不胜枚举。

⑤我们国家是有5000年历史的文明古国,在其发展的各个阶段,“孝行”贯穿整个社会发展史。

A. ①③⑤②④B. ③①⑤④②C. ②①③⑤④D. ③①②④⑤

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

人教版高三上学期期末考试语文试题一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)现在世界上汉文化正热,但普遍认为汉语难学难教,语法尤其如此。

因为难学难教,所以对外汉语教学中有“口语”和“书面语”并进还是分开的争论;而对于语法之难,一方面是语法理论繁杂且分歧重重,令人莫衷一是;一方面是教学缺乏理论和方法的支持,基本还只能凭经验。

这都发人深思:汉语的口语和书面语是什么样的关系?汉语到底有没有“自己”的语法?阅读孟昭连教授的《之乎者也非口语论》一书似乎能破解我们这两个方面的疑问。

本书从古文文法中“辞”的角度说清了文言区别于口语的具体方式,进而论证了古文语法的独特之处,为我们解构文言、读懂古文提供了很好的途径,更对汉语语法有了创造性认识。

孟教授在书中回答了“汉语口语与书面语的关系”的问题。

他阐述了古文“意内而言外”的概念。

语言和文字的作用都要表达“意”,但二者又有所不同。

很多场景下,对话不仅要讲究吐字发音,更要有声音的长短徐疾、停顿等变化,来体现说话人的心态、逻辑意向、话外之音等等,这时,语言不仅要“以字显意”,还要加进去“辞”来足意,“之乎者也”就是典型的“辞”,是口语中没有但文字里面非常必要的部分。

古文中这些“辞”大多是假借来的。

借用一个现成有意义的汉字,赋予它新的内涵,起到文章中虚之又虚的“托精神传语气”的作用。

孟教授认为这都是先贤大儒们对汉字创造性的运用,使语言具有了极强的表现力,极丰富的文化承载力,既可微言大义,也可蔚为壮观。

孟教授还回答了“汉语到底有没有‘自己’的语法?”的问题。

从上个世纪开始,语言界的大师们就在探索汉语自身的规律。

与印欧语系的“以音表意”、文字符号本身没有什么意义相比,汉语是音、形、义三位一体,是“意”以形和声音形式的双重表达。

汉语的文字和口语相对独立、也相互联系,汉字是字形直接表意,发音是隐而不显,从文字到思想不必经过声音环节,走的是视觉路线;而口语是以音表意,不必经过视觉环节。

随着大一统文明的推进、文章的发达,口语又受到了文字的影响与制约。

从现在的研究来看,汉字在初创之时起就是一个比较完善的体系,形、音、义完美统一,是一个博大精深的体系。

我们去哪里寻找华文的根?去哪里寻找汉语的本质?孟教授给我们做了回答,那就是,在传统语言文字中找,在古典文学中找。

这一切巨大的财富,是汉语乃至华夏文化回归的希望所在。

(摘编自子明《跳出西学框框回归汉语本质——评孟昭连教授〈之乎者也非口语论〉》)1.下列关于原文内容的理解和分析,正确的一项是(3分)A.“辞”的角度虽小却能让人理解文言与口语的区别,更能显现古文语法的独特之处。

B.先贤创造性运用汉字主要体现于假借虚之又虚的“辞”,赋予新意来“托精神传语气”。

C.印欧语系的文字创制是为了高效反映语音、记录语言,文字附着于语言而产生意义。

D.汉语形成过程中逐渐自成语法体系,文字和口语是相对独立又互相影响与制约的关系。

2.下列对原文论证的相关分析,不正确的一项是(3分)A.这篇书评首先交代了“汉文化热”却汉语难学难教的背景,引出写作这篇书评的目的。

B.文章倒数第二段把印欧语系与汉语规律作比较,直接回答了文章开头提出的两个问题。

C.本文呈现总分评析思路结构,首先总评书的特点,然后围绕两个问题展开,思路清晰。

D.本文贯通了孟教授书中的论点和自己的评析,这种写法增强了书评的学术性和思想性。

3.根据原文内容,下列说法不正确的一项是(3分)A.中国古人在书面表达中一般很讲究修“辞”,一般的口语表达,则不会讲究修“辞”。

B.古文是“以字显意”、“加辞足意”,那么,阅读古文就要重视“之乎者也”这类“辞”。

C.既然汉语本身具有比较完善的体系,那么就说明我们的汉语实际上是不难学难教的。

D.加强传统语言文字的研究,积极传播古代经典文学,这会有助于中华民族的文化复兴。

(二)文学类文本阅读(本题共3小题,15分)阅读下面的文字,完成4~6题。

卧铺阿城第一次坐火车的卧铺,我心跳着进了卧铺车厢。

嗬,像现代化养鸡场,一格一格的,三层到顶。

我是中铺,下铺是一个兵,头剃得挺高,冲我笑笑,问:“你到哪儿?”河南人。

对面下铺一位老者听说我去南方,就说:“南方还暖和,北边儿眼瞅着冷啦。

您瞧这位同志,都用上大衣了。

”河南兵一笑,说:“部队上发了绒衣裤儿,俺回家探亲,先领了大衣。

”开车铃声响了。

呆了一会儿,又慢慢来了一个挺年轻的姑娘。

那姑娘拉平了声儿说:“谁的?别放在人家这里行不行?”我把提包放在我对面的中铺上了,于是赶紧提下来,说:“对不起,忘了忘了。

”姑娘借着窗玻璃,理了一下头发,脱掉半高跟儿鞋,上了中铺,打开书包,取出一本儿书,立刻就看进去了。

河南兵坐得很直,手捏成拳头放在膝上,脸红红地对我说:“学文化哩!”车开了。

那老者拉了毯子睡下。

河南兵仍旧坐得很直,我正想说什么,就听车厢过道口闹起来。

河南兵伸出头去,说:“敢是俺的战友儿看俺来?”他们这一吵,惊动了卧铺车厢的人,上上下下伸出头来,睁着眼问:“怎么了?”那个结实兵一边走一边挥着手,说:“没啥,没啥。

俺们到俺们战友儿这儿来看看卧铺是个啥样子。

”大家笑起来,又都缩回去。

我问:“就买了一张卧铺?”河南兵红了脸。

结实兵粗声大气地说:“俺这位战友儿的娘才有意思来!坐过几回火车儿,就是不知道卧铺是个啥样子,来信问他当了兵可是能坐卧铺儿?俺这位战友儿硬是借了钱买了一张卧铺票儿坐,回去给娘学说。

俺们讲说沾个光,也来望望,回去也给俺们家里人学说。

”说到这里,中铺的姑娘扭动了一下。

仍旧看书。

河南兵赶忙说:“你小声儿说话不中?这卧铺里的人净是学文化的,看惊动了。

”结实兵这才发觉中铺躺着一个姑娘,笑着打了河南兵一拳:“你小子坐卧铺儿不说,还守着个姑娘,看美得你!”姑娘使劲动了一下。

河南兵臊红了脸,说:“你不敢乱说!”结实兵很高兴地回去了。

其他的兵一个一个地来,都很仔细地瞧那个姑娘的背影,倒不像是看卧铺来的。

参观完了,河南兵显得挺累,叹一口气,从挎包里摸出一个苹果,递给我说:“你吃。

”我急忙也拿出一个苹果说:“我有。

”推让了一会儿,互相拿了对方的。

有闲没盐地聊了半天,都说睡觉吧。

河南兵扯出军大衣,问我:“你盖?”我说:“铺上有毯子。

”上了中铺,我看那边的姑娘已不再读书,蜷起身子睡着,瞄了瞄老者,正是香甜的时候。

我头冲窗子躺下,后半夜,裹紧了毯子,真有点冷。

大清早,忽然被一声喊叫吓了一跳:“这是谁的呀?这么大味儿!”我连忙扭头去看。

只见那个姑娘半撑着身子,用拇指和食指拈起一件大衣的布领子,往外拽着。

车厢的人闻声过来好几个,睁着眼看那姑娘。

那老者躺在下铺,立屈着腿说:“姑娘家说话好听点儿!半夜看你冷,替你盖了,怎么就脏了你?总比冻着强吧?”河南兵从底下冒出来,后脖子也是红的,说:“醒啦?大衣是俺的哩。

”看热闹的人都笑起来,散回去。

我下到下铺,只见河南兵叠他的大衣。

放在枕头上,又抻,又抹。

我笑着说:“你的大衣有什么味儿?”河南兵也不回头,说:“咋会来?许是他们借穿照相?那么一小会儿,不会串味儿来!”我抬头看了看姑娘,姑娘低了头,僵坐在中铺。

女子早上没有梳洗大约是最难看的时候。

老者不说话,只用手轻轻拍着膝盖,噘起下嘴唇儿。

我呆不自在,就洗漱去了。

回来一看,三个人还在那里。

我问河南兵:“你不洗洗?”河南兵这才抬起头来:“俺不洗了,到了家,痛痛快快用热水洗,娘高兴哩。

”我说:“也不能叫老婆看个累赘相呀。

”河南后说:“哪儿来老婆?”我说:“当了兵,还不是有姑娘想跟着?”河南兵说:“咋说哩!俺借钱坐卧铺儿,东西买少了,怕是人家不愿意哩!”老者笑着说:“将来当了军官,怕啥?”河南兵看了看姑娘:“军官得有文化哩。

”姑娘正慢慢下来,歪着腰提上鞋,拿了手巾、口缸去了。

半天回来,低头坐在下铺,不再看书。

老者问她到哪儿,她借答话,看了一眼河南兵,又低下头去。

河南兵掏出苹果让大家吃。

我把到手的一个转给姑娘。

姑娘接了,却放在手里并不吃。

我问河南兵:“你的刀呢?”河南兵以为是说昨天的事,就说:“武器离了部队就收,不方便哩。

”老者扭脸对姑娘说:“洗洗吃吧,不脏。

”姑娘更埋了头,我赶忙把我的刀递过去。

姑娘接了,拿在手里慢慢地削。

削好,又切成几瓣儿,抬起头,朝大家笑一笑,慢慢地小口儿小口儿吃起来。

(有删节)4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)A.小说通过“河南兵”两处“学文化”的语言描写,写出他对“文化人”的敬慕之情,表现出他质朴、善良的性格特点。

B.小说刻画“姑娘”主要运用了动作描写和语言描写,三言两语就勾勒出姑娘的美丽,也描绘出了她“文化人”的特点。

C.小说写“结实兵”来看战友的卧铺的情节,通过他对卧铺的好奇,对姑娘的饶有兴趣,写出了军人的单纯和热情的特点。

D.小说中人物的对话中方言的使用,使小说具有了浓郁的乡土色彩,既有利于人物的塑造,也有利于反映小说的时代特色。

5.小说以“卧铺”为叙事背景,有什么好处?请简要说明。

(6分)6.小说以“姑娘吃苹果”为结尾,耐人寻味,请欣赏这样结尾的艺术效果。

(6分)(三)实用类文本阅读(本题共3小题,12分)阅读下面的文字,完成7~9题。

材料一:总的说来,人工智能的目的就是让计算机这台机器能够像人一样思考。

到目前为止,我们仅仅知道人脑是由数十亿个神经细胞组成的器官,我们对这个东西知之甚少,模仿它或许是天下最困难的事情了。

当计算机出现后,人类开始真正有了一个可以模拟人类思维的工具。

对于人的思维模拟可以从两条道路进行,一是结构模拟,仿照人脑的结构机制,制造出“类人脑”的机器;二是功能模拟,暂时撇开人脑的内部结构,而从其功能过程进行模拟。

现代电子计算机的产生便是对人脑思维功能的模拟。

在一些领域计算机帮助人进行原来只属于人类的工作,计算机以它的高速和准确发挥着它的作用。

人工智能始终是计算机科学的前沿学科,计算机编程语言和其它计算机软件都因为有了人工智能的进展而得以存在。

材料二:复杂工作的定义是随着时代的发展和技术的进步而变化的,人工智能这门科学的具体目标也自然随着时代的变化而发展。

它一方面不断获得新的进展,另一方面又转向更有意义、更加困难的目标。

通常,“机器学习”的数学基础是“统计学”“信息论”和“控制论”。

还包括其他非数学学科。

这类“机器学习”对“经验”的依赖性很强。

计算机需要不断从解决一类问题的经验中获取知识,学习策略,在遇到类似的问题时,运用经验知识解决问题并积累新的经验。

我们可以将这样的学习方式称之为“连续型学习”。

但人类除了会从经验中学习之外,还会创造,即“跳跃型学习”。

这在某些情形下被称为“灵感”或“顿悟”。

一直以来,计算机最难学会的就是“顿悟”。

或者再严格一些来说,计算机在学习和“实践”方面难以学会“不依赖于量变的质变”,很难从一种“质”直接到另一种“质”,或者从一个“概念”直接到另一个“概念”。