非弹性单自由度体系附加粘滞阻尼器基于性能的抗震设计

混合基础隔震体系优化设计及性能

第 37 卷第 1 期2024 年1 月振 动 工 程 学 报Journal of Vibration EngineeringVol. 37 No. 1Jan. 2024混合基础隔震体系优化设计及性能李春祥,龙秋雨,曹黎媛(上海大学力学与工程科学学院土木工程系,上海 200444)摘要: 为解决基础隔震结构中隔震层位移需求过大的问题,提出了一种基础隔震结构(Base Isolated Structure,BIS)+串并联调谐质量阻尼器惯容器(Tuned Tandem Mass Damper‑Inerter, TTMDI)的混合隔震体系。

采用Bouc‑Wen滞回模型模拟隔震层的非线性力‑变形行为,基于随机等效线性化和模式搜索优化算法并考虑地震动模型,在频域内建立了BIS+TTMDI体系的优化设计框架。

分别从鲁棒性、有效性、刚度和阻尼系数、冲程及对地震频率敏感性方面对BIS+TTMDI体系的性能进行评估,并与BIS+调谐质量阻尼器(Tuned Mass Damper, TMD)、串并联调谐质量阻尼器(Tuned Tandem Mass Damper,TTMD)和调谐质量阻尼器惯容器(Tuned Mass Damper‑Inerter, TMDI)进行比较。

通过对近场地震动下某七层混合基础隔震结构(包括BIS+TTMDI和 BIS+ TMDI体系)的动力弹塑性分析,评价了其减/隔震性能。

结果表明:BIS+TTMDI体系具有最好的减/隔震性能和强鲁棒性;而且在BIS+TTMDI体系中TTMDI的总阻尼需求不到BIS+TMDI体系中TMDI的一半,因而更为经济实用。

关键词:混合基础隔震;结构振动控制;优化设计;等效线性化;动力弹塑性分析中图分类号: TU352.12 文献标志码: A 文章编号: 1004-4523(2024)01-0137-11DOI:10.16385/ki.issn.1004-4523.2024.01.014引言高效提升重要社会功能建筑(例如政府和医院建筑、通讯大楼等)的抗震性能,实现其震后功能可恢复,对城市或地区运营至关重要。

粘滞阻尼器系数取值范围

粘滞阻尼器系数取值范围1. 引言1.1 粘滞阻尼器的定义粘滞阻尼器是一种用来减缓或消耗结构振动能量的装置。

它通过内部的粘滞材料或者液体阻尼剂,在结构振动时产生粘滞性阻尼力,从而减小结构的振幅和振动周期。

粘滞阻尼器在提高结构的耐震性能和减小结构疲劳损伤方面有着重要作用。

粘滞阻尼器的设计原理是基于材料内部的粘滞效应,当结构受到外力作用时,材料内部的分子会因受力而发生相对位移,从而消耗一定的能量。

通过合适选择粘滞阻尼器的材料和参数,可以达到控制结构振动的目的。

在工程实践中,粘滞阻尼器常用于桥梁、高层建筑、工业设备等结构的减震设计中。

通过结构动力学分析和优化设计,可以有效提高结构的耐震性能,减少地震带来的损害。

粘滞阻尼器的系数取值范围对结构的实际减震效果起着至关重要的作用,需要根据具体工程要求和结构特点来确定合适的系数取值。

1.2 粘滞阻尼器的作用粘滞阻尼器的作用是通过粘滞力和摩擦力的作用来消耗机械系统的振动能量,从而减小系统的振动幅度和震动频率,达到减震和减振的效果。

粘滞阻尼器能够有效地抑制结构在外力作用下的振动,提高结构的稳定性和安全性。

在工程实践中,粘滞阻尼器常被应用在桥梁、高楼、机械设备等领域,用于减小结构的振动幅度,降低对结构的疲劳损伤,延长结构的使用寿命。

粘滞阻尼器的作用还体现在其对结构的能量耗散和振动频率的抑制上。

它可以将结构振动时产生的机械能转换为热能并耗散掉,从而起到减震的效果。

粘滞阻尼器还可以通过调节其阻尼系数的大小来改变结构的振动特性,降低结构的共振频率,防止共振现象的发生,从而提高结构的抗震能力和稳定性。

粘滞阻尼器在工程实践中具有重要的作用,不仅能够减小结构振动的幅度和频率,提高结构的稳定性和安全性,还能够延长结构的使用寿命,减小结构的维护成本。

在设计工程结构时,应合理选择和配置粘滞阻尼器,以提高结构的整体性能和抗震能力。

2. 正文2.1 粘滞阻尼器系数的影响因素1. 结构参数:粘滞阻尼器的尺寸、形状、材料等结构参数会直接影响其阻尼效果以及阻尼器系数的取值范围。

粘滞流体阻尼器的力学性能试验研究

0引言钢筋混凝土框架结构在实际工程中应用广泛,中国的多次震害调查显示,强震作用下钢筋混凝土框架结构往往易于发生较严重的损伤破坏甚至倒塌,因此,提高建筑物抗震能力,尽量降低地震所造成的破坏,显得尤为重要。

在具体方法上,除沿袭传统的抗震思路提高结构自身的抗震性能外,也可以采用消能减震技术,通过在建筑物的抗侧力体系中设置消能部件,由消能部件的相对变形和相对速度提供附加阻尼,来消耗输入结构的地震能量,减小结构的地震响应,提高建筑物抗震水平。

工程减震设计中常采用粘滞阻尼器作为消能减震部件,粘滞阻尼器(Viscous Fluid Damper ,简称VFD )是一种速度相关型阻尼器,阻尼器中的液体在运动过程中产生的阻尼力总是与结构速度方向相反,从而使结构在运动过程中消耗能量,达到耗能减震的目的,然而,一些阻尼器生厂商生产的产品中含有摩擦力,阻尼器在地震作用下并不能按照其所给结构参数工作,据此,本文进行了试验研究,并提出了考虑摩擦力影响的黏滞阻尼器的阻尼力计算公式。

1粘滞流体阻尼器的传统力学模型根据粘滞阻尼器产生阻尼力的原理的不同,可将阻尼器分为:利用封闭填充材料流动阻抗的“流动阻抗式”和利用粘滞体剪切阻抗的“剪切阻抗式”两类。

文中采用的是流动阻抗式粘滞阻尼器。

流动阻抗式粘滞阻尼器是一种典型的速度相关型阻尼器,根据阻尼指数α的取值可将粘滞阻尼器分为两类:当α=1时,为线性粘滞阻尼器;当α≠1时,为非线性粘滞阻尼器。

其表达式为F=CV α(1)式中C 为阻尼系数,V 为结构的速度,α为阻尼指数,其中阻尼指数α是粘滞阻尼器消能减振性能的重要指标之一。

α越小,表现出的非线性越强,阻尼器对速度的敏感性越高,即在很小的相对速度下就能输出较大的阻尼力,且阻尼力-位移曲线也越饱满,更能有效地减少结构振动。

因此,为了保证减震效果,需要对粘滞阻尼器进行性能试验研究,通过试验判断阻尼器实际的结构参数是否与厂家提供的一致,如果有误差,则应针对该类阻尼器提出新的力学计算模型,以供减震结构的分析和参考。

高层建筑的抗震设计新方法

高层建筑的抗震设计新方法在当今城市化进程不断加速的背景下,高层建筑如雨后春笋般拔地而起。

然而,地震等自然灾害的威胁始终存在,为了保障人们的生命财产安全,高层建筑的抗震设计至关重要。

传统的抗震设计方法在一定程度上能够满足要求,但随着科技的进步和对地震研究的深入,新的设计方法不断涌现。

首先,我们来了解一下地震对高层建筑的影响。

地震产生的地震波会导致建筑物发生振动,当振动的幅度和频率超过建筑物的承受能力时,就会引起结构的破坏。

常见的破坏形式包括墙体开裂、梁柱节点破坏、整体倾斜甚至倒塌等。

因此,高层建筑的抗震设计目标就是要确保建筑物在地震作用下能够保持结构的完整性和稳定性,保障人员的安全并减少财产损失。

为了实现这一目标,工程师们在抗震设计中采用了多种新方法。

其中之一是基于性能的抗震设计。

这种方法不再仅仅满足于“不倒”的最低要求,而是根据建筑物的重要性、使用功能和业主的需求,设定不同的性能目标。

例如,对于医院、消防指挥中心等重要建筑,要求在强烈地震后仍能保持正常使用功能;而对于普通的住宅和商业建筑,可以允许在地震中出现一定程度的损坏,但不发生倒塌。

基于性能的抗震设计通过对地震作用的详细分析和结构的非线性计算,能够更加准确地评估建筑物在不同地震强度下的性能表现,从而实现个性化的设计。

另一种新方法是隔震技术。

传统的抗震设计是通过增强结构的刚度和强度来抵抗地震作用,而隔震技术则是通过在建筑物底部设置隔震装置,将建筑物与地面隔离开来,减少地震能量向上传递。

常见的隔震装置有橡胶隔震支座、摩擦摆隔震支座等。

这些装置能够有效地延长结构的自振周期,降低地震反应。

例如,在地震发生时,隔震支座会发生水平变形,吸收和消耗大量的地震能量,从而保护上部结构不受破坏。

隔震技术的应用可以显著提高建筑物的抗震性能,尤其适用于对地震安全性要求较高的建筑。

消能减震技术也是近年来发展迅速的一种抗震设计新方法。

它是在结构中设置耗能装置,如金属阻尼器、粘滞阻尼器等,在地震作用下这些装置通过变形来消耗地震能量,减轻结构的振动。

装配式建筑施工中的建筑弹性与抗震设计原则

装配式建筑施工中的建筑弹性与抗震设计原则近年来,随着人们对环境保护和可持续发展意识的提升,装配式建筑在世界范围内得到了迅猛发展。

相比于传统施工方式,装配式建筑具有施工周期短、质量可控、资源节约等优势。

然而,在装配式建筑施工过程中,建筑弹性与抗震设计是至关重要的一环。

本文将从建筑弹性与抗震设计原则两个方面进行论述。

一、建筑弹性设计原则1. 灵活设计装配式建筑具有组合灵活、构件模数化等特点,因此在设计阶段应充分利用这些优势,通过调整和组合构件形成较好的弹性结构体系。

同时,在材料选择上应优先考虑富有弹性和韧性的材料,并通过灵活部署构件来满足不同设定荷载下的变形要求。

2. 强化节点在装配式建筑中,节点是连接构件之间的重要部位,也是承受地震力作用和传递应力的关键区域。

为了提高建筑的弹性,应设计节点与构件之间的连接方式具有一定的可变性,使其能够适应各种变形和位移情况。

3. 增加剪力墙剪力墙是装配式建筑中常用的抗震构造形式之一。

通过对装配式结构中设置剪力墙来增强整体刚度,使其能够更好地抵御地震作用。

在设计过程中,应根据地震烈度和建筑高度等要素进行合理划分和布置。

4. 引入阻尼措施为了减小地震引起的振动响应,可以引入阻尼器、粘滞剪切器或摩擦耗能器等阻尼措施。

这些措施能有效降低结构受力,并减少振动对建筑物的危害。

二、抗震设计原则1. 确定设计基础参数在装配式建筑抗震设计过程中,首先需要明确设计参数。

这包括考虑到场地条件、土质情况、气候特点等因素对结构产生的影响,并相应调整结构参数。

2. 进行详细地震计算通过进行细致的地震计算,可以得出装配式建筑在不同设计地震烈度和频谱条件下的反应。

基于这些结果,可以进一步优化建筑的抗震性能,确保其满足规范要求。

3. 考虑水平荷载分布在装配式建筑抗震设计中,要合理考虑水平荷载的分布。

通过合适的构造形式和材料选择,将地震力均匀分散到各个节点和构件上,提高整体结构的抗震能力。

4. 确保连接质量装配式建筑施工中,连接处是容易发生破坏和失效的关键部位。

注册结构工程师6班--考试复习题(1)

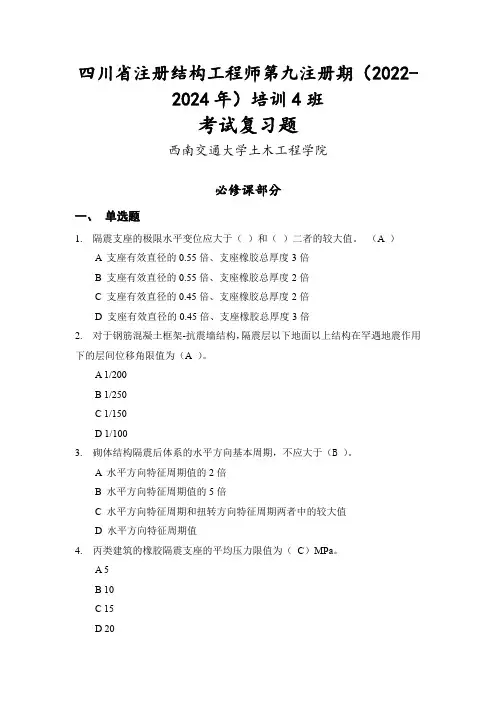

四川省注册结构工程师第九注册期(2022-2024年)培训4班考试复习题西南交通大学土木工程学院必修课部分一、单选题1.隔震支座的极限水平变位应大于()和()二者的较大值。

(A )A 支座有效直径的0.55倍、支座橡胶总厚度3倍B 支座有效直径的0.55倍、支座橡胶总厚度2倍C 支座有效直径的0.45倍、支座橡胶总厚度2倍D 支座有效直径的0.45倍、支座橡胶总厚度3倍2.对于钢筋混凝土框架-抗震墙结构,隔震层以下地面以上结构在罕遇地震作用下的层间位移角限值为(A)。

A 1/200B 1/250C 1/150D 1/1003.砌体结构隔震后体系的水平方向基本周期,不应大于(B)。

A 水平方向特征周期值的2倍B 水平方向特征周期值的5倍C 水平方向特征周期和扭转方向特征周期两者中的较大值D 水平方向特征周期值4.丙类建筑的橡胶隔震支座的平均压力限值为(C)MPa。

A 5B 10C 15D 205.在支座直径、材料等相同的条件下,橡胶隔震支座中下列哪个支座的侧向刚度最大(C)。

A 纯橡胶支座B 天然橡胶支座C 铅芯橡胶支座D 高阻尼橡胶支座6.对于多层隔震建筑,水平向减震系数为按(A)所得的。

A 弹性计算、隔震与非隔震各层间剪力的最大比值B 弹性计算、隔震与非隔震各层间位移的最大比值C 塑性计算、隔震与非隔震各层间剪力的最大比值D 弹塑性计算、隔震与非隔震各层间位移的最大比值7.隔震层以上结构的总水平地震作用不得低于非隔震结构在(A)度设防时的总水平地震作用,并应进行抗震验算。

A 6B 7C 8D 98.建筑结构的隔震层一般不设置在建筑物的(D)位置。

A 基础顶面B 地下室顶面C 结构中间层D 结构顶层9.橡胶支座耐久性能试验不包括以下哪个项目(D)。

A 老化性能B 徐变性能C 疲劳性能D 防火性能10.隔震结构夹层橡胶垫的典型轴压破坏形式表现为(B)A 保护层橡胶撕裂B 夹层钢板的断裂C 铅芯断裂D 上、下封板脱空11.隔震技术使用在以下哪类情况的建筑上时隔震效果最佳(B)A 坚硬场地上的高层建筑B 坚硬场地上的低层建筑C 柔软场地上的高层建筑D 柔软场地上的低层建筑12.在分析隔震层的隔震效果时,《建筑隔震设计标准》中采用的计算方法是(C)。

框架结构黏滞阻尼器附加阻尼比的计算对比

框架结构黏滞阻尼器附加阻尼比的计算对比摘要:随着建筑地震下使用要求的提高,工程设计中采用减隔震装置将会越来越频繁。

减震结构设计中采用的附加阻尼比依赖于时程算法,而各软件内置算法有一定区别,本文分别采用YJK和ETABS对某框架结构黏滞阻尼器提供的附加阻尼比进行计算,采用不同计算路径及不同参数,对比了几种算法结果,给工程师的减震设计提供一定的参考。

关键词:多遇地震,减震,黏滞阻尼器,软件对比0、背景2021年住建部发布了国务院令744号文《建设工程抗震管理条例》,其中明确要求位于高烈度设防地区、地震重点监视防御区的新建学校、幼儿园、医院、养老机构、儿童福利机构、应急指挥中心、应急避难场所、广播电视等建筑应当按照国家有关规定采用隔震减震等技术,保证发生本区域设防地震时能够满足正常使用要求。

该条例大幅提高了以上八大类结构的设计要求,并明确提到了应采取减隔震措施。

因此,减隔震结构的设计方法将成为结构工程师的必修课。

为系统理解采用黏滞阻尼器的减震结构设计逻辑,本文选用某高中宿舍作为设计模型,分别采用ETABS以及YJK,对黏滞阻尼器结构设计时附加阻尼比的计算进行分析。

一、减震结构设计逻辑目前,在结构设计方面,振型分解反应谱法为成熟且安全可行的常规算法,其保证度较高。

而时程分析,由于地震波存在随机性和不确定性,以特定地震作用分析得到的结果,不能作为设计配筋依据,只能用来校核结构在选用地震波下是否能够满足设计要求。

而阻尼器对结构能够提供的附加阻尼来自消能构件耗能,与具体的外力作用有关,具有非线性特征,需要通过时程分析确定。

因此,减震结构的设计方法采用等效弹性振型分解反应谱法,且将阻尼器对结构整体提供的阻尼作用作为附加阻尼比,加入振型分解反应谱法的计算中,并以此计算结果为配筋依据。

此外,实际阻尼器提供的附加阻尼在结构中并非均匀分布,为了实现其在地震作用下耗能的目的,需要保证阻尼器及周边子结构等重要构件的有效性。

大跨空间结构采用粘滞阻尼器的减震分析和优化设计共3篇

大跨空间结构采用粘滞阻尼器的减震分析和优化设计共3篇大跨空间结构采用粘滞阻尼器的减震分析和优化设计1在大跨空间结构中,地震是一个常见的自然灾害,其震动所带来的巨大能量在结构中可能会造成毁灭性的破坏。

因此,大跨空间结构的减震设计显得尤为重要。

粘滞阻尼器是一种常见的减震装置,其通过变形耗能的方式将地震所带来的能量吸收并转化为热能,起到减震作用,是目前公认效果较好的减震装置之一。

本文将重点介绍大跨空间结构采用粘滞阻尼器的减震分析和优化设计。

一、粘滞阻尼器的原理粘滞阻尼器作为一种常见的减震装置,其核心原理就是通过粘滞材料的变形使得振动能量发生转化,从而吸收地震所带来的能量,起到减震作用。

粘滞阻尼器的工作原理可以简单地分为两个过程:摩擦过程和黏滞过程。

摩擦过程是指阻尼器中两个摩擦面之间的相对运动,进而转化为摩擦热,从而吸收相应的能量。

在摩擦过程中,摩擦力与运动速度成正比,这是一种非线性的现象。

因此,在进行减震设计时需要考虑不同速度下的摩擦力。

黏滞过程是指粘滞材料内部的物质分子在外力作用下产生变形,从而能量被消耗,将振动能量转化为热能。

黏滞过程与摩擦过程不同,它是一种线性现象,其阻尼力与速度成线性关系,因此,可以通过增加黏滞材料的数量或者粘滞材料的厚度来增加黏滞阻尼器的阻尼力。

二、大跨空间结构采用粘滞阻尼器的减震分析对于大跨空间结构的减震分析,需要从结构的柔度、阻尼和质量三个方面考虑。

其中,柔度主要指结构的弹性变形能力;阻尼主要指减震系统对地震波进行耗能的能力;质量主要指结构的惯性质量,即结构在地震作用下惯性力的大小。

在粘滞阻尼器的应用过程中,阻尼器的刚度、阻尼比以及黏滞剪切模量等都是影响减震效果的重要因素。

根据实验结果表明,不同刚度的阻尼器对应不同的阻尼比,这是由于阻尼器的线性变形特性与其阻尼比的特征值有关。

针对此问题,研究者提出了一种基于相对刚度贡献的阻尼器刚度优化方法,有效提高了系统的阻尼比和耗能能力。

浅谈高层住宅结构抗震设计

浅谈高层住宅结构抗震设计随着城市化进程的加速,高层住宅在城市中如雨后春笋般涌现。

然而,地震作为一种不可预测的自然灾害,给人们的生命和财产安全带来了巨大的威胁。

因此,高层住宅的结构抗震设计显得尤为重要。

本文将对高层住宅结构抗震设计进行简要探讨。

一、高层住宅结构抗震设计的重要性地震是一种突发的、破坏性极强的自然现象。

在地震发生时,建筑物会受到水平和竖向的地震力作用,如果结构设计不合理,就容易发生倒塌,造成人员伤亡和财产损失。

高层住宅由于高度较高、自重较大,在地震中的响应更为复杂,因此对其进行科学合理的抗震设计是保障居民生命安全的关键。

二、高层住宅结构抗震设计的基本原则1、整体性原则高层住宅结构应作为一个整体来考虑,各个构件之间要协同工作,共同抵抗地震作用。

在设计时,要保证结构的连续性和完整性,避免出现薄弱环节。

2、规则性原则结构的平面和立面布置应规则、对称,质量和刚度分布均匀,避免出现过大的偏心和扭转。

这样可以使地震作用在结构中均匀分布,减少局部破坏的可能性。

3、多道防线原则高层住宅结构应设置多道抗震防线,如框架剪力墙结构中的框架和剪力墙、框架结构中的填充墙等。

当第一道防线破坏后,后续的防线能够继续抵抗地震作用,提高结构的抗震性能。

4、强柱弱梁原则在设计框架结构时,应使柱子的抗弯能力大于梁的抗弯能力,这样在地震作用下,梁先于柱出现塑性铰,从而消耗地震能量,保护柱子不被破坏,保证结构的整体稳定性。

三、高层住宅结构抗震设计的主要内容1、结构选型高层住宅常见的结构形式有框架结构、剪力墙结构、框架剪力墙结构等。

在选择结构形式时,应根据建筑的高度、使用功能、抗震设防烈度等因素综合考虑。

一般来说,框架结构适用于多层和小高层建筑,剪力墙结构适用于高层建筑,框架剪力墙结构则适用于中高层建筑。

2、计算分析在进行抗震设计时,需要对结构进行地震作用计算和分析。

目前常用的计算方法有底部剪力法、振型分解反应谱法和时程分析法等。

我国黏弹性阻尼器抗震疲劳性能检验标准研究

第 40 卷第 2 期2024 年4 月结构工程师Structural Engineers Vol. 40 , No. 2Apr. 2024我国黏弹性阻尼器抗震疲劳性能检验标准研究周颖*刘晓芳朱晓莹(同济大学土木工程防灾减灾全国重点实验室,上海 200092)摘要我国黏弹性阻尼器在生产和应用过程中均需要进行抗震疲劳性能检验。

我国现行的消能阻尼器标准中均对黏弹性阻尼器的抗震疲劳性能检验方法进行了规定。

对现行标准中相关的试验加载制度和性能评价方法进行了汇总和比较,并基于此,对四种黏弹性阻尼器进行了抗震疲劳性能试验和性能参数分析。

结果表明,基于不同标准得到的阻尼器力学性能参数的变化率不同,是否满足15%限值的结论也不相同。

关键词黏弹性阻尼器,抗震疲劳性能,加载制度,评价方法National Standard Research for Seismic Fatigue PerformanceTest of Viscoelastic DampersZHOU Ying*LIU Xiaofang ZHU Xiaoying(State Key Laboratory for Disaster Reduction in Civil Engineering,Tongji University, Shanghai 200092, China)Abstract The seismic fatigue performances of viscoelastic dampers (VEDs)are needed to be tested in production and application. The test methods of seismic fatigue performances for VEDs are specified in the current national standards for energy dissipation dampers. In this paper,the test loading protocols and the performance evaluation methods in present standards are summarized and compared, and based on this, four kinds of VEDs were tested and their mechanical parameters were analyzed. The results show that, based on different standards, variation rates for each mechanical parameter are different, and the conclusions whether the 15% limit is satisfied are also inconsistent.Keywords viscoelastic damper, seismic fatigue performance, loading protocol, evaluation method0 引言黏弹性阻尼器通过黏弹性材料的剪切变形耗能,在小变形下即可耗能,不但适合结构在大震下的消能减震,也适用于减小结构在小震作用和风振作用下的响应[1-4]。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

第24卷第6期 V ol.24 No.6 工 程 力 学 2007年 6 月 June 2007 ENGINEERING MECHANICS147———————————————收稿日期:2006-01-16; 修改日期:2006-09-28 基金项目:陕西省教育厅专项科研计划项目(05JK236)作者简介:*李 波(1979),男,陕西榆林人,国家一级注册结构工程师,博士生,从事消能减震结构基于性能的抗震设计研究(E-mail: lblibolb@);梁兴文(1952),男,陕西华县人,教授,博士,博导,从事建筑结构及抗震研究(E-mail: liangxingwen2000@); 杨克家(1980),男,山西运城人,博士生,从事复杂高层结构的抗震性能研究(E-mail: yangkejia@).文章编号:1000-4750(2007)06-0147-06非弹性单自由度体系附加粘滞阻尼器基于性能的抗震设计*李 波,梁兴文,杨克家(西安建筑科技大学土木工程学院,陕西 西安 710055)摘 要:消能结构的传统设计使用反复试算法设计附加阻尼器,这费时费力。

在基于性能的抗震设计框架内,提出了粘滞阻尼器基于改进能力谱法的直观设计法。

满足一种给定性能准则的总粘滞阻尼比,可由有效阻尼比的总需求减去总固有阻尼比与结构构件滞回变形的等效阻尼比之和算得。

结合我国的设计反应谱和10条地震动平均反应谱,给出了简化设计方法的具体步骤。

时程分析结果表明,按该法设计的附加粘滞阻尼器结构的最大位移与给定的目标位移吻合较好。

关键词:粘滞阻尼器;等效阻尼;改进能力谱法;非线性动力分析;基于性能的抗震设计 中图分类号:TU352.1 文献标识码:APERFORMANCE BASED SEISMIC DESIGN OF SUPPLEMENTALVISCOUS DAMPERS FOR INELASTIC SDOF SYSTEMS*LI Bo, LIANG Xing-wen, YANG Ke-jia(Faculty of Civil Engineering, Xi’an University of Architecture and Technology, Xi’an Shaanxi 710055, China)Abstract: A simplified yet effective design procedure for viscous dampers was presented based on improved capacity spectrum method using the concept of performance based seismic design. The amount of added viscous damping ratio required to meet a given performance objective was evaluated from the difference between the total demand for effective damping ratio and the inherent damping ratio plus equivalent damping ratio resulting from hysteretic system deformation. Application of the method is illustrated with two examples, using Chinese design response spectrum and mean response spectrum. Nonlinear dynamic analysis results indicate that the maximum displacements of structures installed with supplemental dampers designed in accordance with the proposed method agree well with the given target displacements. The advantage of the presented procedure over the conventional iterative design method is also highlighted.Key words: viscous dampers; equivalent damping ratio; improved capacity spectrum method; nonlineardynamic analysis; performance based seismic design在强烈地震发生后,尽管许多建筑物能够保护居住者的生命安全,但它们不能继续正常运作或需昂贵的结构和构件的修复费用。

因此人们对传统抗震设计中容许结构构件发生非弹性变形以耗散地震能量的设计理念提出了质疑。

结构消能减震的设计理念不同于传统的抗震148 工程力学设计方法。

安装有阻尼器的结构并不主要依赖于塑性铰来耗散地震能量,结构的能量耗散主要集中于附加阻尼器。

所以主体结构的损伤减小了,结构的各项功能得以保存。

消能减震技术改变了传统加固结构“硬碰硬”的抗震加固思想,改“抗”为“消”,开辟了抗震加固的新途径。

ATC-40[1]和1997年的NEHRP指南[2,3]建议使用增加强度、改变刚度和利用隔震与消能装置等技术手段来减少地震反应以改善结构的抗震性能。

而消能装置与传统加固方案相比,具有在保持结构强度和延性能力不变的条件下减少地震对结构强度和延性需求的优点。

使用附加阻尼器对结构进行抗震加固的传统步骤如下:(1) 在给定强度的地震动作用下评估结构的性能;(2) 确定把结构反应减少到性能接受准则之下的附加阻尼量;(3) 确定阻尼器的数量和布置以满足阻尼比需求;(4) 分析附加阻尼体系来校核阻尼器是否足够。

步骤1和步骤4中的工作可以通过非线性动力分析或更为简化的近似方法来完成。

例如FEMA-273[2]建议用非线性静力分析方法来评估附加阻尼结构在地震作用下的非弹性反应。

完成加固步骤中关键的第二步和第三步工作,很大程度上取决于设计人员的经验和试算过程。

得到阻尼器的试算值后,重复步骤4的分析过程直到附加阻尼器的数量和布置使结构达到预定的性能目标为止。

然而,传统的做法需经一系列试算过程,费时费力。

因此需要一种更为简便可靠的方法来减少步骤2和步骤3的工作量,特别是在初步设计阶段。

目前国外学者对基于性能的抗震设计方法进行了多方面的基础性研究,而针对基于性能的消能减震加固设计研究还比较少。

本文在基于性能抗震设计的理论框架内,结合改进能力谱法,提出了非弹性体系附加粘滞阻尼器的简化设计方法。

其基本思路为:首先确定附加阻尼体系的性能目标,然后用改进能力谱法评估待加固建筑的抗震性能;若不满足性能目标,则结合抗震规范,用简化法一次算出结构满足性能目标所需总附加阻尼量。

本文方法与传统方法相比,具有简单、直观、无需迭代等优点。

1 非弹性体系附加阻尼器的设计方法1.1 粘滞阻尼器模型使用粘滞阻尼器对结构进行抗震加固具有既能提供阻尼又不改变结构动力特性的优点。

FEMA-274[3]指出,阻尼器提供的阻尼力可以模拟为与其两端的相对速度的常指数成正比,指数的变化范围在0.5~2之间。

本文研究结果表明,阻尼力取与相对速度的一次幂成正比较为合适。

1.2 附加阻尼结构屈服后的等效阻尼比Lin[4]通过试验对钢筋混凝土柱进行推覆分析,并在能力谱法中使用不同的等效线性化法评估柱子的非弹性反应。

计算值与试验值对比后发现,ATC-40建议的方法高估了结构的滞回耗能能力,因此低估了结构的反应;而当采用Kowalsky滞回阻尼模型并考虑结构刚度退化效应,则计算结果与试验值较为接近。

因此,本文采用Kowalsky滞回阻尼模型计算结构的等效粘滞阻尼。

Kowalsky[5]取Takeda模型为滞回模型并令卸载刚度系数为n,n 取值范围在0到0.5之间。

在图1中,k为Takeda 模型的卸载刚度,/nek kμ=,/m yu uμ=;yu,mu,yf和uf分别为结构的屈服位移、最大位移、屈服强度和极限强度;ek和eqk分别为结构的弹性刚度和等效刚度;α为结构的屈服后刚度比。

k e(a) 滞回耗能(b) 等效粘滞阻尼图1 基于Takeda刚度退化模型的Kowalsky等效滞回阻尼Fig.1 Equivalent damping for Kowalsky based on Tekedadegrading stiffness model工 程 力 学 149包含阻尼器贡献的总有效阻尼比可表示为[6]:eqeff i v eq e T T ζζζζ=++ (1)其中,eq ζ为结构的等效粘滞阻尼比,表达式为[7]:111πn eq αζμαμ⎡⎤⎛⎞−=−+⎢⎥⎜⎟⎝⎠⎣⎦ (2) 式中:effζ为结构总有效阻尼比;i ζ为结构线弹性范围内的固有阻尼比;v ζ是附加阻尼体系以弹性周期作简谐振动的阻尼比;e T 和eq T 分别为体系的弹性自振周期和等效周期,二者的关系为:eq T T = (3)1.3 满足性能目标的附加阻尼在计算结构反应时,方程(1)给出的附加阻尼体系总有效阻尼可用来降低需求谱。

若在抗震加固中事先确定了目标位移,则满足某一给定性能目标所需的附加阻尼比v ζ可通过变换方程(1)获得:()ev eff i eq eqT T ζζζζ=−− (4) 方程(4)和方程(1)的区别在于:方程(1)是由结构的固有阻尼比,附加阻尼比和等效滞回阻尼比,来计算结构所具有的总有效阻尼比,一般用于消能结构的分析;而方程(4)的含义为,在给定结构性能目标的前提下,由结构的能力曲线和结构弹性反应范围内的固有阻尼比,并结合等效线性化原理来求结构满足性能目标所需的附加阻尼比,用于结构附加阻尼器的设计。

满足性能目标的等效阻尼比可直接由与能力谱在目标点相交的需求谱获得。

计算所需的附加粘滞阻尼比的方法如下:(1) 设定附加阻尼体系的性能目标,即设定在给定地震强度作用下附加阻尼体系的最大反应量。

(2) 对待加固的结构进行推覆分析,把推覆曲线转化为以谱加速度a S 和谱位移d S 格式(ADRS 格式)表示的双线性能力谱曲线,再结合设计反应谱或真实地震反应谱确定结构的性能点。

若性能点的位移小于目标位移,说明结构满足预期的性能要求,体系的滞回阻尼与固有阻尼之和足以使结构的地震反应不超过目标位移,体系不需要附加粘滞阻尼。