司考法制史:汉代文帝、景帝废肉刑

2019年最新-中国法制史—汉代部分-精选文档

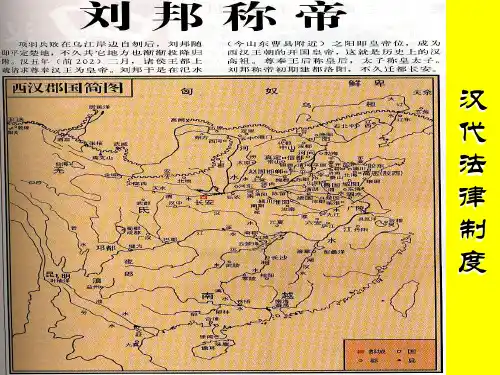

西汉武帝时期,国家已具备雄厚的物质基础。儒学 大师董仲舒适应统治需要,提出“罢黜百家,独尊儒术” 的主张,系统阐述“礼法并用”、“德主刑辅”的治国 指导思想。这种思想得到统治者肯定,遂上升为占统治 地位的指导思想。这一思想承袭了孟子、荀子思想,吸 收了法家与阴阳等家学说,丰富了儒家思想体系,对两 汉统治发挥了重要作用。

文 帝 止 辇 受 言

下 车 问 疾

褒奖守令

文 帝 废 肉 刑

文帝时期的刑制改革

西汉建立后,非常重视总结秦代灭亡的教训。文帝鉴于当时继续沿用秦

代黥、劓、斩左右趾等肉刑,不利于政权的稳固,开始考虑改革肉刑问题。 当时经济发展,社会稳定,出现了前所未有的盛世,也为改革刑制提供了良 好的社会条件。

七出

宣帝诏儒讲经

亲亲得相首匿原则

亲亲得相首匿原则,是汉宣帝时期确立的,它主 张亲属间首谋藏匿罪犯可以不负刑事责任。它来源于 儒家“父为子隐,子为父隐,直在其中”的理论。

宣帝地节四年(公元前66年)诏令说:“父子之 亲,夫妇之道,天性也。……自今子首匿父母,妻匿 夫,孙匿大父母,皆勿坐。其父母匿子,夫匿妻,大 父母匿孙,罪殊死,皆上请廷尉以闻。”即是说,对 卑幼亲属首匿尊长亲属的犯罪行为,不再追究刑事责 任。如尊长亲属首匿卑幼亲属,罪应处死者,也可以 通过上请皇帝求得宽贷。自此,亲亲得相首匿原则确 立下来。它反映汉代法律的开始儒家化,并且一直影 响着后世封建立法。

其二“阿党附益”罪。汉律规定诸侯官吏与诸侯王结 成一党,知罪不向中央举告,就构成“阿党”罪。官吏 与诸侯王交好,图谋不轨的,则构成“附益”罪。凡有 阿党附益行为者,都要根据《阿党附益法》,给予严厉 惩罚。

其三,“出界”罪。汉律规定诸侯王擅自ห้องสมุดไป่ตู้出封国疆 界的,构成“出界”罪,按照《出界律》,轻者耐为司 寇,重者诛杀。

法硕(非法学)考研-攻克法制史名词(54)

法硕(非法学)考研:攻克法制史名词(54)7.汉代刑制改革:文帝的改革,从法律上宣布了废除肉刑,具有重要意义。

但改革中也有由轻改重的现象,班固称其为外有轻刑之名,内实杀之。

改革存在不少缺陷,有待进一步完善。

在法制发展史上具有重要的意义。

8.春秋决狱:汉代司法制度之一,特点是依据儒家经典《春秋》等著作中提倡的精神原则审判案件,而不仅仅依据汉律审案。

是法律儒家化在司法领域的反映.9.秋冬行刑:根据天人感应理论,规定春、夏不得执行死刑,除谋反、大逆等决不待时者外,一般死刑犯须在秋天霜降以后、冬至以前执行,因为这时天地始肃,杀气已至,便可申严百刑,以示所谓顺天行诛。

对后世有着深远影响.是法律儒家化在司法领域的反映10.登闻鼓:3国两晋南北朝时期,许多政权实体加强了皇帝对司法审判权的控制,他们除频繁地直接参与或干预司法审判活动外,还建立了直诉制度.从晋武帝时起,开始在朝堂外悬置登闻鼓,允许百姓击鼓鸣冤,直接向中央申诉。

11.唐代立法思想:德本刑用、宽简、稳定、划一、明德慎罚。

12.唐六典:他是中国历史上第一部较为系统的行政法典,对后世封建王朝行政法典的制定产生了重大影响。

13.保辜制度:唐代时期对伤人罪的后果不是立即显露的,规定加害方在一定期限内对被害方伤情变化负责的特别制度。

唐代确定保辜期限,用以判明伤人者的刑事责任,尽管不够科学,但较之以往却是一个进步。

14.流刑:唐代仅次于死刑的一种刑罚手段,即把犯人同他家属流放到边远地区去服役。

凯程法硕优势:凯程法硕辅导经验丰富,每年都有大量学员考取北大、清华、人大、中国政法、贸大、中财、北师大、中央民族大学、社科院、北京青年政治学院等院校,在凯程官方网站有他们的经验谈视频,同学们可以查看,相信他们的经验对每位同学都有很大的帮助。

对法硕参考书、就业、择校、分数线、备考指导等不清楚的同学,可以查看凯程的官方网站,可以联系咨询老师,为同学们详细解答。

凯程法硕成功学员经验谈视频:很多机构说自己考了多少人,亮出来多少经验谈,但是几乎没有机构把自己学员的经验谈视频亮出来,凯程有实力把凯程学员部分学员视频经验谈亮出来,体现凯程的绝对优势。

秦汉法

司法考试中国法制史:秦汉时期的法制2005-08-09 14:58:00来源:搜狐教育编辑:汪波进入社区论坛第二节秦汉时期的法制基本内容一、秦汉律的主要内容(一)秦代的罪名与刑罚1.罪名秦代法律所规定的罪名极为繁多,且尚无系统分类,更未形成较为科学的罪名体系。

但大致而言,秦代的罪名主要有以下五类:(1)危害皇权罪。

具体有:谋反,这在当时被视为最严重的犯罪;操国事不道,主要是指操纵国家政务大权,发动政变以及其他倒行逆施的行为;泄露皇帝行踪、住所、言语机密;偶语诗书、以古非今;诽谤、妖言;诅咒、妄言;非所宜言;投书,即投寄匿名信;不行君令等。

(2)侵犯财产和人身罪。

理解:秦代侵犯财产方面的罪名主要是“盗”,盗窃在当时被列为重罪,按盗窃数额量刑。

除了一般意义上的盗,秦代还有共盗、群盗之分,共盗指五人以上共同盗窃,群盗则是指聚众反抗统治秩序,属于危害皇权的重大政治犯罪。

侵犯人身方面的罪名主要是贼杀、伤人,这里的“贼”与今义不同,而是荀子和西晋张斐所说的“害良曰贼”、“无变斩击谓之贼”,即杀死、伤害好人,以及在未发生变故的正常情况下杀人、伤人。

此外,斗伤、斗杀在秦代亦属于侵犯人身罪。

(3)渎职罪。

分类:一是官吏失职造成经济损失的犯罪。

二是军职罪。

三是有关司法官吏渎职的犯罪。

主要有:①“见知不举”罪,如《史记·秦始皇本纪》载秦代禁书令规定:“有敢偶语《诗》、《书》者,弃市。

以古非今者,族。

吏见知不举者,与同罪”。

②“不直”罪和“纵囚”罪。

在《睡虎地秦墓竹简》所载律文中规定:前者指罪应重而故意轻判,应轻而故意重判;后者指应当论罪而故意不论罪,以及设法减轻案情,故意使案犯达不到定罪标准,从而判其无罪。

③“失刑”罪,指因过失而量刑不当(若系故意,则构成“不直”罪)。

(4)妨害社会管理秩序罪。

又分:一是《田律》中规定的违令卖酒罪;二是逃避摇役,在《法律答问》中包括“逋事”与“乏徭”。

前者指已下达征发徭役命令而逃走不报到;后者指到达服徭役地点又逃走。

2017年国家司法中国法制史章节考点:汉代文帝、景帝废肉刑

2017年国家司法中国法制史章节考点:汉代文帝、景帝废肉刑

西汉建立后,重视总结秦亡教训。

汉文帝时鉴于当时继续沿用黥、劓、斩左右趾等肉刑,不利于政权的稳固,开始考虑改革肉刑。

当时经济发展、社会稳定,出现了前所未有的盛世,为改革刑制提供了良好的社会条件。

文帝开始刑罚改革的直接起因是在文帝十三年,齐太仓令获罪当施黥刑,其小女缇萦上书请求将自己没官为奴,替父赎罪,并指出肉刑制度断绝犯人自新之路的严重问题。

文帝为之所动,下令废除肉刑。

1.刑制改革的内容。

把黥刑(墨刑)改为髡钳城旦舂(去发颈部系铁圈服苦役五年);劓刑改为笞三百;斩左趾(砍左脚)改为笞五百,斩右趾改为弃市死刑。

文帝的改革,从法律上宣布了废除肉刑,具有重要意义。

但改革中也有由轻改重的现象,如斩右趾改为弃市死刑。

虽然劓刑改为笞三百,斩左趾改为笞五百,不再用肉刑处罚,但因笞刑数太多,使受刑之人难保活命,因而班固称其为“外有轻刑之名,内实杀之”。

改革存在不少缺陷,有待进一步完善。

景帝继位后,在文帝基础上对肉刑制度作进一步改革。

他主持重定律令,将文帝时劓刑笞三百,改为笞二百;斩左趾笞五百,改为笞三百。

景帝又颁布《箠令》,规定笞杖尺寸,以竹板制成,削平竹节,以及行刑不得换人等,使得刑制改革向前迈了一大步。

2.刑制改革的意义。

文帝、景帝时期的刑制改革,顺应了历史发

展,为结束传统肉刑制度,建立新的刑罚制度奠定了重要基础。

尽管这次改革还有缺陷,但同周秦时期广泛使用肉刑相比,无疑是历史性的进步,在法制发展具有重要的意义。

论中国古代肉刑的废除与恢复

论中国古代肉刑的废除与恢复---1019214 卢志强中国在汉代由于社会进步,于汉文帝十三年(公元前167年)在世界上率先废除了肉刑(改用笞刑(打竹板)代替肉刑),与肉刑一同废除的还有秦朝的“连坐”罪。

这在中国乃至世界的法制史上都具有里程碑式的意义!汉文帝的刑罚改革措施:首先废除肉刑制,取消黥、劓、刖刑,将黥刑改为髡钳为城旦舂,劓刑改为笞三百,斩左趾改为笞五百,斩右趾改为弃市(死刑)。

其次,取消肉刑与徒刑并施制,改肉刑与徒刑并施为髡、耐与徒刑并施,如完(耐)为城旦舂。

第三取消无期徒刑制,恢复古代最高刑期为3年的制度。

由于对罪罚较重的犯人施行三、五百下的笞刑(打竹板),容易造成罪犯的死亡,于是公元前156年和前144年汉景帝继续减轻笞刑,将笞五百先改为笞三百,进而改为笞二百;将笞三百先改为笞二百,进而改为笞一百。

并制定《令》,对施刑过程加以种种规范,限定刑具的规格,行刑部位只能笞臀不能笞背,以及规定行刑者不得换人(越打越累,自然越打越轻)。

不过此种刑罚制度的弊端在于废除了国家刑罚体系的中间部分,只留下最上的死刑和底部的笞刑,死刑和笞刑轻重相差过于悬殊,由此造成对犯罪事实的量刑困难,对于中等程度的犯罪,归于死刑则太重,归于笞刑又太轻。

因此汉代乃至其后的魏晋都有人提议恢复肉刑。

但由于整个社会的舆论形成,恢复肉刑会有残暴的恶名始终没能恢复。

例如东晋时社会动荡王导等人恢复肉刑之议,但当时真正掌握实权的王敦以“逆寇未殄,不宜有惨酷之声,以闻天下”为由否决了这一提议。

但是到了南北朝时期中原动荡、蛮族入侵执政肉刑又普遍恢复,当隋朝的建立肉刑又被废止。

(这里要提一下在汉景帝时期曾有规定某些死刑可用宫刑代替,到隋文帝时,宫刑亦被废止於刑律之外,之後各代的刑律中亦再没有见到宫刑,直至明朝)。

唐太宗时,采戴胄、魏徵议复肉刑,“免死罪,断其右趾,应死者多蒙全活”《旧唐书/刑法志》)。

很快又觉得肉刑残酷于心不忍,对王珪萧瑀陈叔达等谈及,认为当修改,但他们都认为这是“以生易死,足为宽法”,后又有蜀王法曹参军裴弘献又驳律令不便于时者四十余事,太宗令主事者参此奏章删改律令,以“加役流三千里,居作二年”代替刖刑。

试述汉朝文景时期刑制改革的背景、措施及历史意义。

试述汉朝文景时期刑制改革的背景、措施及历史意义文景时期施行的是修养生息的政策,主张黄老之术,因此对刑罚制度进行了改革。

主要措施有:1.汉文帝废肉刑,定刑期。

用徒刑、笞刑和死刑分别代替黥、劓、刖三种肉刑,把黥刑改为髡钳城旦舂;改劓刑为笞刑三百,改斩左趾为笞刑五百,斩右趾为弃市刑。

2.规定了岁刑刑期。

之后汉景帝减笞数。

这是中国法制史上首次重大刑制改革。

①它将肉刑从律典的法定刑中予以废除,使刑罚制度向着宽缓、文明的方向前进了一大步;②废止残人肢体的肉刑有利于保存劳动力,适应社会经济发展的需要;③以较文明的徒刑、笞刑和死刑取代肉刑,也为封建笞、杖、徒、流、死的五刑制度的形成奠定了基础。

因此,文景帝时期的刑制改革是刑制由奴隶制五刑向封建制五刑过渡的重要标志。

这些措施的重要历史意义:汉初的刑制改革在中国刑罚发展史上有着巨大的贡献。

秦朝的刑罚制度具有明显的过渡性,其中肉刑与各种形式的自由刑并存,并且自由刑尚不规范、缺乏合理的差等阶梯。

肉刑本是奴隶制的刑罚,它在汉初之所以仍被采用,是奴隶制残余在刑罚制度上的反映。

文景二帝废除肉刑,顺应了历史发展的潮流,有利于保护社会生产力。

尽管在刑制改革的过程中,局部范围内曾有过一定程度的反复,甚至有倒退;比如斩右趾刑改为死刑弃市,由轻变重;宫刑本已废除,但后来又予恢复;等等,但这些毕竟都属支流。

废除肉刑使我国古代的刑罚手段由野蛮残酷变得相对文明。

西汉文景时期的刑制改革,不仅废除了劓刑等肉刑,还确立了以徒刑和笞刑为主体的封建刑罚制度。

自此以后,作为早期刑罚体系主要特征的肉刑不再是刑罚的主体,残酷的肉刑方法在观念上已不为人所接受。

封建制刑罚体系中的徒刑、笞杖刑开始成为刑罚的主体,并不断走向完善与系统化。

文帝、景帝及以后各朝代刑罚制度经历多次变革,至隋唐时期最终形成了中国封建五刑制度。

可以说,文景时期的刑制改革,是中国古代法律超越野蛮、走向文明的里程碑。

国家司法考试(卷二)模拟试卷275(题后含答案及解析)

国家司法考试(卷二)模拟试卷275(题后含答案及解析)题型有:1. 单项选择题 2. 多项选择题 3. 不定项选择题单项选择题每题所给的选项中只有一个正确答案。

本部分1-50题,每题1分,共50分。

1.汉代废除残人肢体的肉刑的刑罚系统性改革始于:( )A.汉高祖B.汉文帝C.汉景帝D.汉惠帝正确答案:B解析:本题考查的是西汉时期的刑罚改革。

西汉建立后,重视总结秦亡教训。

汉文帝时鉴于当时继续沿用黥、劓、斩左右趾等肉刑不利于政权的稳固,开始考虑改革肉刑。

当时经济发展,社会稳定,出现了前所未有的盛世,为改革刑制提供了良好的社会条件。

文帝开始刑罚改革的直接起因是在文帝十三年,齐太仓令获罪当施黥刑,其小女缇萦上书请求将自己没官为奴,替父赎罪,并指出肉刑制度断绝犯人自新之路的严重问题。

文帝为之所动,下令废除肉刑。

知识模块:中国法制史2.下列各项中,哪个是依法享有对直辖市中级人民法院院长任免权的机关?( )A.直辖市人民代表大会B.直辖市人大常委会C.直辖市人民政府D.直辖市高级人民法院正确答案:A解析:《人民法院组织法》第35条规定:地方各级人民法院院长由地方各级人民代表大会选举,副院长、庭长、副庭长和审判员由地方各级人民代表大会常务委员会任免,在省内按地区设立的和在直辖市内设立的中级人民法院院长,由省、直辖市人民代表大会选举,副院长、庭长、副庭长和审判员由省、直辖市人民代表大会常务委员会任免。

第36条规定:……各级人民代表大会有权罢免由它选出的人民法院院长……据此,享有直辖市中级人民法院院长任免权的机关为直辖市的人民代表大会,A项为应选项。

人民政府属于行政机关,无权任免法院系统的人员,只有权力机关才有该任免权,因此,C项错误。

上级法院和下级法院之间是监督关系而不是领导关系,高院无权任免中院的。

人员,因此,D项错误。

知识模块:国家机构3.我国宪法第4条规定,国家保障各少数民族的合法权利和利益,维护和发展各民族的一种怎样的关系?( )A.平等、团结、互助B.平等、自由、博爱C.平等、自治、和睦D.平等、互助、自治正确答案:A解析:我国现行宪法第4条规定:……国家保障各少数民族的合法的权利和利益,维护和发展各民族的平等、团结、互助关系。

司考法制史记忆口诀

司考法制史记忆口诀2016年司考法制史记忆口诀司考法制史怎么记忆?有什么记忆口诀?下面跟店铺在司法考试之际,为同学们带来最新司考法制史记忆口诀,欢迎阅读!一、法典篇魏国李悝作《法经》,封建法典第一部。

盗贼囚(网)捕杂具。

具律本是总则名,六禁之规杂法中。

汉萧何,号人杰。

《九章》律,传后世。

户兴厩,是自创,抄袭《法经》脸皮壮。

三国之时乱糟糟,唯有魏国名声高。

明帝《新律》十八篇,具改刑名律首传,八议此时入法律,等级特权昭昭然。

司马代魏西晋立,泰始年间作法律。

律名晋律或泰始,此律篇目有二十,刑名之后法例加,五服治罪有反差。

张斐杜预疏法律,解释与律同效力,博得律名叫张杜。

北有北魏南有陈,官职抵罪笑杀人。

承先启后是北齐,刑名法例二而一。

名例之律始出现,此时法律定型完。

篇目总共一十二,唐宋承之不改变。

重罪十条北齐创,改为十恶隋开皇。

墨劓废宫加大辟,奴隶制度五肉刑。

北齐鞭杖徒流死,封建刑法五刑始。

二、第一次第一部罗马历史上的'成文法:《十二表法》;第一个形成宪法的资产阶级国家:英国宪法(“近代宪法之母”);“第一人权宣言”:《独立宣言》/美国;第一部成文宪法:1787《美国宪法》;第一部欧洲大陆成文宪法:1791《法国宪法》;第一部资本主义社会民法典:《法国民法典》(《拿破仑民法典》);第一部现代资产阶级宪法:1919《魏玛宪法》(《德意志共和国宪法》);规模最大(第一)的资本主义国家民法典:1900《德国民法典》(“德国法律科学之大成”); 第一部日本成文法典:《大宝律令》; 第一部日本宪法:《明治宪法》。

第一次公布成文法:郑国/子产/“铸刑书”;第一部系统的封建成文法典:《法经》/战国/魏/李悝; 第一次改法为律:鞅/秦; 第一次废除肉刑:汉文帝;第一次确立“亲亲得相首匿”:汉宣帝; 第一次“八议”入律:《魏律》;第一次“官当”入律:《北魏律》/《陈律》; 第一次规定“重罪十条”:《北齐律》;第一次废除宫刑:南北朝时期;第一次规定“准五服以治罪”:《晋律》/《北齐律》; 第一次死刑复奏:北魏太武帝; 第一次设立大理寺:北齐; 第一次规定“十恶”:《唐律疏议》; 第一部刊印颁行的法典:《宋刑统》; 第一次以六部体例定律:《大明律》; 第一次设立大诰:明太祖/朱元璋;最后一部(倒数第一)封建成文法典:《大清律例》; 第一个宪法文件:《钦定宪法大纲》;第一部近代意义上的刑法典:《大清新刑律》; 第一部资产阶级宪法性文件:《中华民国临时约法》;第一部北洋政府宪法草案:《天坛宪草》/《中华民国宪法》(草案);第一部近代史上正式公布的宪法:《中华民国宪法》(“贿选宪法”)。

法制史-第五章 汉代法制

2、在地方上,汉初在沿袭秦代的郡县两级行政管理制度的基础上, 、在地方上,汉初在沿袭秦代的郡县两级行政管理制度的基础上, 又复立诸侯国,出现了郡县制与封国制并存的态势。 景帝、武帝采取了一系列的措施削弱其势力,最终结束了诸 侯割据的局面。之后,西汉王朝在地方上完全确立了郡、县两级 行政管理体制。 (1)郡是中央直属的地方行政机构,其长官是郡守; 的行政长官称“ (2)县的行政长官称“令”或“长”,下设县垂主管司法审 判,县尉主管军事。 (3)县之下设乡、里、亭。 )县之下设乡、里、亭。 (4)东汉时期,又设立了州这样一级行政组织,形成了州、 )东汉时期,又设立了州 郡、县三级制。

第二节 两汉的主要立法及法律形式

一、汉初的主要立法活动及其成果 二、东汉对西汉法律的继承与改造 三、汉代的主要法律形式及其相互关系

汉代的主要法律形式有如下数种。 1.律 2.令 3.比 4.法律注释著作 5.《春秋》经 5.《春秋》

第三节 汉代的刑法制度及刑罚改革

一、汉代对秦代刑法的继承与发展

汉代的罪名也多继承秦制,如盗窃罪、妄言罪、非所宜言罪、 杀伤罪、不敬罪、诽谤妖言罪,等等。但也新增了一些罪名,下 面择其要者加以述说。 1.大逆无道罪 (1)祝诅上罪。 (2)迷国阁上罪。 (3)左道罪。 (4)漏泄省中语罪。

(三)吏治 1、在官吏的选拔和任用方面,汉初开始实行察举制度,由 中央与地方的各级长官向朝廷推荐贤能之士。 2、在官吏的考核和奖惩方面,汉代行政法律多有规定。 3、汉代统治者还很重视地方官吏的监督,汉初曾由丞相派 出监御史监察地方官吏。汉武帝时,把全国划分为十三个监察区, 每个监察区都派刺史一人作为监察官,以监察地方官,等等。在 中央设司隶校尉,主管监察。

汉景帝时曾两次下诏减少答数: 汉景帝时曾两次下诏减少答数: 第一次:是把答五百减为答三百,答三百减为答二百。 第二次:把答三百减为答二百,答二百减成答一百。 还规定:竹板长五尺,宽一寸,末梢薄半寸,并削平竹节; 答打的部位是臀部,笞打过程中不得换人。

汉文帝废除肉刑的原因及对当代废除死刑的意义

问题。在很多时候,民意成为阻碍废止死刑这一刑罚的重要因 考虑这一刑罚制度自身,而是需要其他相应制度的完善来给予一

素。虽然说在民主社会,民众的意见举足轻重,但是我们从汉文 定支持的,只有这样才能更好的消除后顾之忧。古代废除肉刑如

帝废除肉刑的过程可以看到,民意在其中所发挥的作用可以忽略 此,当代废除死刑也是如此,牵一发而动全身,如果没有非常周全

据,在尊重民众对于公平正义的需求的基础上,决策者应该对民 期,希望能够通过这种自由刑的时间的加长来加重对犯罪人的处

不计,而统治者则在其中发挥了重要的作用,肉刑的废除也更多 的制度建设,那么恢复死刑的声音也必然不会停止。我国目前在

的体现了统治者权力的运用。因此,我们应该看到,社会制度并 死刑设置方面已经作出了一定的调整,《刑法修正案(八)》中已经

不应该完全依从和反映民意,而更应该以社会和时代的发展为依 废除了 13 个经济性非暴力犯罪的死刑,还延长了有期徒刑的刑

到法家思想的影响,制定出了更为残酷,更为庞杂的律法系统, 身,不绝其类者,文帝之大德也。” 虽然肉刑作为一种刑罚,在废

2016 · 12(上)

◆法学研究

止之后并没有重新恢复。但是并不是所有人都如丘浚一样支持 革之后又有了新的问题,“自是笞者得全,然酷吏犹以为威,死刑

汉文帝废除肉刑,有关于肉刑存废,是否应该重新恢复肉刑的争 既重,而生刑又轻,民易犯之。” 废除肉刑的决策者,在废除肉刑 一个重要理由,直到隋代正式确立了封建五刑,这种更为完善,轻

这一行为之中发挥了非常大的作用。

重有度的刑罚体系的建立才渐渐压下了恢复肉刑的声音。

我国当前遇到了与肉刑存废相似的问题,那就是死刑的存废

这也就是说,一种刑罚制度的废除并不是单一的,不能仅仅

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

司考法制史:汉代文帝、景帝废肉刑

:汉代文帝、景帝废肉刑。

为了帮助各位考生更好地复习,教育网的小编整理了法制史中汉代文帝、景帝废肉刑的内容,希望对考生有所帮助,祝各位考生都能取得好成绩。

精彩链接:

一、背景

(1)西汉建立后,重视总结秦亡教训;

(2)经济发展,社会稳定,为改革刑制提供了良好的社会条件。

二、直接起因

在文帝十三年,齐太仓令获罪当施黥刑,其小女缇萦上书请求将自己没官为奴,替父赎罪,并指出肉刑制度继绝犯人自新之路的严重问题。

文帝为之所动,下令废除肉刑。

三、刑制改革

1、刑制改革的内容

(1)把黥刑(墨刑)改为髡钳城旦舂(去发颈部系铁圈服苦役五年);法律敎育网?

(2)劓刑改为笞三百,斩左趾(砍左脚)改为笞五百,斩右趾改为弃市死刑。

以上改革具有重要意义,也有由轻重的现象--因笞刑数太多,使受刑之人难保活命。

景帝继位后,作进一步改革,重定律令:(1)将劓刑笞三百,改为笞二百;(2)斩左趾笞五百,改为笞三百;(3)颁布《箠令》,规定笞杖尺寸,以竹板制成,削平竹节,行刑不得换人。

2、刑制改革的意义

顺应了历史发展,为结束奴隶制肉刑制度,建立封建刑罚制度奠定了重要基础。

编辑整理,转载请注明出处。