阅读理解记叙文文体知识梳理

记叙文阅读知识点整理

记叙文阅读知识点整理记叙文是一种以记叙、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的文体。

在阅读记叙文时,我们需要掌握以下几点:理解文章重要词语的含义,理解文中重要句子的含意,理解文中重要句段作用,筛选并整合文中的信息,分析文章结构,把握文章思路,归纳内容要点,概括中心意思,鉴赏文学作品的形象、语言、表达技巧,评价文章的思想内容和作者的观点态度,以及体验作品的形象和情境,拓展作品的主旨和内涵。

针对中考考点,对写人叙事的一般记叙文的阅读,主要掌握以下几点:记叙的要素、顺序和线索的判断与梳理,记叙文重点语句和关键词语的分析和体味,记叙文段落层次的划分,思想内容的把握。

在阅读记叙文时,我们可以采取以下步骤:首先阅读全文,运用“六要素”知识,对文章内容、作者思路等有一个全面感知;其次浏览考题,粗略了解考察内容;再次读文章,与题目相关的内容仔细阅读;解决问题,找准答题区域,注意关键句、主旨句、抒情议论段;最后认定补充,对考题做进一步审视,并对所做答案进行认定、补充。

记叙的要素包括时间、地点、人物、事件的原因、经过和结果。

掌握六要素有助于分析文章的结构,理清事情的发生、发展的脉络,概括文章中心或段落大意。

事件的起因、经过、结果这三个要素是记叙文的主体部分,内容的展现,人物的塑造,中心的表达,就是通过这些来实现的。

阅读记叙文要能明确这三个要素,即使不要求准确概括,也须达到能大体将这三点说出来的地步。

把握六要素技巧即:什么时间?什么地点?谁?干什么?人+(时间)+(地点)+(境况)+事件(起因、经过、结果)。

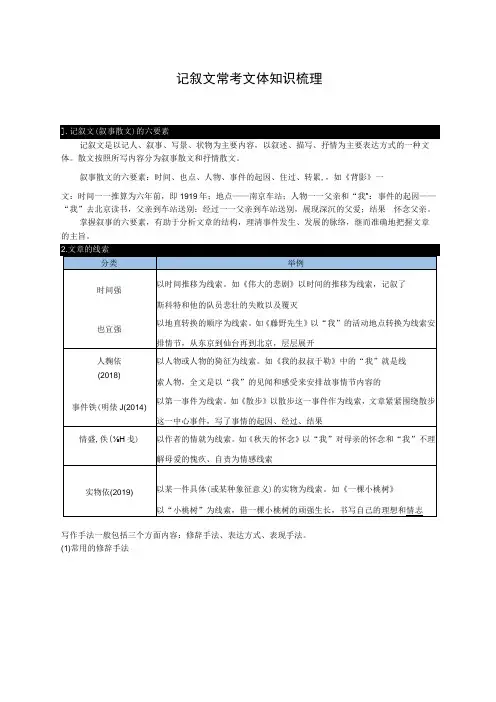

线索是连贯文章始终的脉络,是文章的纲。

线索常常有以下内容组成:文章的标题,反复出现的词或事物,文中议论抒情的语句,作者的思想感情(变化),以及“我”的所见所闻所感。

线索大致分六类:以具体事物或事物的特征为线索,以人物或人物的特征为线索,以中心事件为线索。

四、以思想感情为线索的叙述方式,如《荔枝蜜》,通过“我”对蜜蜂的感情变化,表现了作者对蜜蜂的赞赏和梦想成为小蜜蜂的想象。

记叙文常考文体知识梳理

记叙文常考文体知识梳理记叙文是以记人、叙事、写景、状物为主要内容,以叙述、描写、抒情为主要表达方式的一种文体。

散文按照所写内容分为叙事散文和抒情散文。

叙事散文的六要素:时间、也点、人物、事件的起因、住过、转累,,如《背影》一文:时间一一推算为六年前,即1919年;地点——南京车站;人物一一父亲和“我”:事件的起因——“我”去北京读书,父亲到车站送别:经过一一父亲到车站送别,展现深沉的父爱;结果怀念父亲。

掌握叙事的六要素,有助于分析文章的结构,理清事件发生、发展的脉络,继而准确地把握文章的主旨。

写作手法一般包括三个方面内容:修辞手法、表达方式、表现手法。

(1)常用的修辞手法表达方式有五种:描写(人物描写、景物描写、环境描写、直接描写、间接描写等)、抒情、议论、说明、叙述(顺叙、倒叙、插叙)。

小说是以刻画人物形象为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

生动的人物形象、完整的故事情节和具体的环境。

其中,人物在这三要素中占有主要地位,塑造人物形象是小说创作的核心任务。

(1)人物。

小说是以塑造人物形象来表现主题的。

小说通过外貌描写、语言描写、行为描写、心理描写等来刻画人物形象,小说中的人物形象是具有典型性格的人物形象。

如《故乡》中善良又麻木的闰土,《我的叔叔于勒》中自私冷漠的菲利普夫妇,等等。

(2)情节。

情节是小说矛盾冲突的演变过程,小说的情节一般包括开端、发展、高潮、结局,有的作品还有序幕和尾声,完整的故事是由生动的情节构成的。

(3)环境。

小说的环境分为社会环境和自然环境。

社会环境是指人与人之间的关系,如《孔乙己》中的咸亨酒店。

自然环境是环绕人物周围各种自然因素的总和,如《从百草园到三味书屋》中的百草园。

小说中环境描写的作用:①反衬人物性格,对刻画人物形象起衬托作用;②渲染气氛,烘托人物的心理活动及感受:③交代故事发生的情境,为人物活动提供具体的背景,推动故事情节的发展。

记叙文阅读文体知识

阅读文体知识

表达方式:记叙、描写、抒情、说明、议论

1记叙

(1)顺序:顺叙、倒叙、插叙、补叙、平叙

(2)线索:以时间为线索

以事件(某物、地点的转换)

以感情的变化

以“我”的见闻感受为线索

(3)人称:第一人称、第二人称、第三人称

作用:

1、顺叙(按事情发展先后顺序) 作用:叙事有头有尾条理清晰读起来脉络清楚、印象深刻

2、倒叙(先写结尾再交待前面发生事) 作用:造成悬念、吸引读者避免叙述平板单调增强文章生动性

3、插叙(叙事过程插入与中心思想有关的事件)作用:对主要情节和人物描写起补充、铺垫、衬托作用,丰富形象突出心

2描写方法:

分类:人物描写包括(外貌/肖像描写、语言描写、动作描写、心理描写、神态描写)

侧面描写(用他人的反应与其他人物对比表现人物)

景物描写

环境描写分:自然环境和社会环境描写

场面描写

白描

细描

作用:

用来(表现人物、交代背景、渲染气氛、抒发感情、突出中心、揭示人物思想品质和性格特点)(自然环境描写能渲染气氛烘托人物心情推动情节发展突出主题)(社会环境描写交代背景、能揭示人物思想产生和导致事件结局社会根源)

3抒情方式

直接抒情

间接抒情:(借景抒情、寓情于景、情景交融)

作用:增强文章感染力,突出文章的中心,抒发真挚情感,引发读者情感共鸣

4议论

两类:立论和驳论

要素:论点、论据、论证

作用:引发读者思考

点明人物事件的意义

突出中心

升华主题

起到画龙点睛的作用

论证方法:例证法、引证法、因果论证法、比喻法、对比法

5说明

说明方法:下定义、举例子、分类别、列数字、打比方、作比较、列图表、作诠释、摹状貌。

记叙文知识点归纳总结

记叙文知识点归纳总结《记叙文知识点归纳总结》记叙文是文学作品中最常见的文体之一,它通过叙述事实、经历或故事来展现人物、事件和情节。

记叙文通常以第一人称或第三人称的视角出现,给读者带来沉浸式的阅读体验。

在本文中,将对记叙文的基本特点、构建要素以及写作技巧进行归纳总结。

一、基本特点1.客观性:记叙文追求真实、客观地叙述事实,尽量避免主观感情的插入。

2.时间性:记叙文着重于叙述事情的发展过程,时间顺序往往是记叙文的基本组织方式。

3.连贯性:记叙文要求事件之间有连续性和逻辑性,以便读者能够理解故事的发展和转折。

4.描写性:记叙文在叙述事物和人物时通常会进行描写,以丰富细节、增强表现力。

二、构建要素1.人物:记叙文通常会有主要人物和次要人物。

主要人物在故事中起到引领和推动剧情发展的作用,而次要人物则为故事增添细节和色彩。

2.情节:情节是记叙文的重要组成部分,是事件发展和衔接的线索,包括起承转合、高潮和结局。

3.环境:环境描写是记叙文中的一个重要元素,通过对环境的描写可以为读者形象地展示出故事发生的地点和背景。

4.语言:语言是记叙文的表达方式,要求语言简练、准确、生动,以使读者更好地理解和感受故事。

三、写作技巧1.运用描写:适当地运用描写可以使故事更加生动有趣,激发读者的想象力。

可以从外貌、衣着、动作、语言等多个层面对人物进行描写,同时也要注意环境和情节的描写,营造氛围。

2.把握节奏:记叙文要注意节奏的变化,通过加快或减慢叙事的节奏来烘托气氛和表达情感。

在关键时刻可以使用短句或断句使读者产生紧张感,而在描述平淡情节时则可以使用长句或插入各种修辞手法来增加层次感。

3.运用对话:对话是记叙文中重要的表达方式之一,通过人物之间的对话可以推动剧情发展,展现人物性格和情感,增强亲密感。

对话要贴近人物形象,语言要真实自然,根据人物的特点和心理状况来运用不同形式的表达。

4.把握结构:记叙文的结构应当具有起承转合的逻辑关系,要合理布局、过渡自然。

记叙文阅读知识要点归纳

记叙文阅读知识要点归纳记叙文是一种通过叙述故事来表达思想、情感的文体。

在写作过程中,我们需要注意叙述的顺序,可以采用顺叙、倒叙、插叙等方式。

顺叙可以让故事情节清晰明了,而倒叙则可以引出悬念,增加文章的生动性。

插叙则可以对主要情节起到补充和衬托的作用。

在叙述中,我们需要使用线索来贯穿全文,组织文章内容。

线索可以是人物、物品、问题、现象等等。

通过巧妙运用线索,可以推动故事情节的发展,表达情感和情绪变化。

记叙文的结构可以采用总分总、总分、分总等方式。

在描写人物时,可以采用直接描写、间接描写、细节描写等方法。

环境描写也是非常重要的,可以通过描写自然环境和社会环境来表现人物的心情和性格,渲染气氛,推动情节发展。

情节是记叙文的重要组成部分,包括开端、发展、和结局。

在叙述情节时,需要注意时间、地点、人物、起因、经过、结果等六个要素。

同时,我们也可以采用欲扬先抑、象征手法、对比手法、衬托手法等艺术手法来丰富文章的表现手法。

在写作语言方面,我们需要注意准确、鲜明、生动、优美、朴实清新、含蓄幽默等特点。

开头段也非常重要,可以用来概括内容、总起全文、点题、引出下文、设置悬念等,吸引读者的注意力。

文章格式已经调整完毕,删除了明显有问题的段落。

以下是每段话的小幅度改写:第一段:引出文章主题,强调结构和内容在文章中的重要性,同时提到了赏析句子和词语的方法。

第二段:说明中间段在文章中的作用,强调结构和内容的关系,以及中间段的多种功能。

第三段:强调结尾段的作用,包括表达方式和内容,以及与开头的照应和全文总结。

第四段:介绍了赏析句子和词语的方法,强调了它们在表达思想和情感方面的重要性。

第五段:介绍了比喻、拟人、夸张、对比、反问、设问、排比和衬托等修辞手法,以及它们在表达特点和情感方面的作用。

最后,题目要求准确、概括、鲜明、新颖,这是写好文章的关键。

必备文体知识梳理(记叙文阅读)

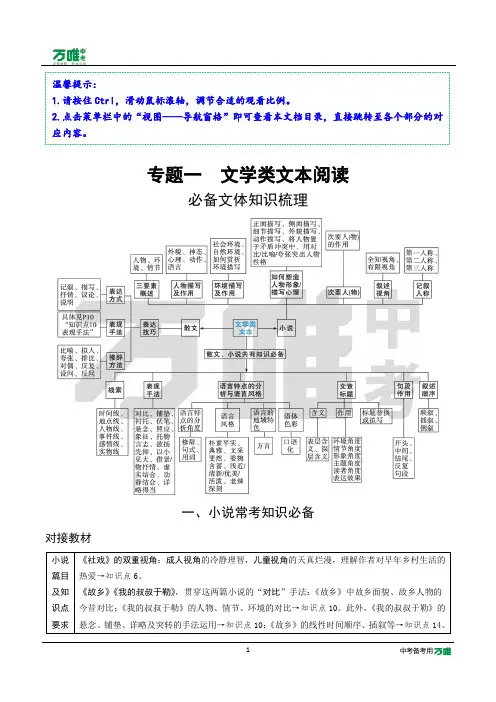

专题一文学类文本阅读必备文体知识梳理一、小说常考知识必备对接教材小说篇目及知识点要求《社戏》的双重视角:成人视角的冷静理智,儿童视角的天真烂漫,理解作者对早年乡村生活的热爱→知识点6。

《故乡》《我的叔叔于勒》,贯穿这两篇小说的“对比”手法:《故乡》中故乡面貌、故乡人物的今昔对比;《我的叔叔于勒》的人物、情节、环境的对比→知识点10。

此外,《我的叔叔于勒》的悬念、铺垫、详略及突转的手法运用→知识点10;《故乡》的线性时间顺序、插叙等→知识点14。

温馨提示:1.请按住Ctrl,滑动鼠标滚轴,调节合适的观看比例。

2.点击菜单栏中的“视图——导航窗格”即可查看本文档目录,直接跳转至各个部分的对应内容。

古典白话小说:《智取生辰纲》的双线结构→知识点9;《范进中举》中夸张、对比等精妙的讽刺手法以及塑造人物的细节刻画→知识点4、知识点10;《三顾茅庐》中诸葛均、童子衬托诸葛亮小说篇目及知识点要求的人物形象→知识点10;《刘姥姥进大观园》中通过典型的语言、动作描写刻画人物,探究刘姥姥在整本书的作用→知识点5。

《孔乙己》《变色龙》《溜索》《蒲柳人家(节选)》分析人物的刻画及心理→知识点2。

其中《孔乙己》以笑写悲的手法;分析小伙计叙述视角的作用→知识点6。

讽刺小说《变色龙》通过人物言行举止把握心理,运用夸张、对比的手法→知识点10。

笔记小说《溜索》,体会语言的简练;通过烘托、对比等体会环境描写的作用及人物形象→知识点3。

民俗风情和人物画像(古典小说与民间说唱艺术的集合)《蒲柳人家(节选)》,体会其塑造人物形象的技巧→知识点4。

科幻小说:《带上她的眼睛》,了解科幻小说奇妙的科学创意,科幻与现实的交汇。

另,还有《植树的牧羊人》《走一步,再走一步》《台阶》《驿路梨花》。

散文和小说的区别《台阶》教参“素养提升”:①写人记事的散文,以写实为主,重在抒情;小说中的形象、情节、环境是在对现实生活进行加工提炼的基础上虚构的,小说作者通过虚构情节,塑造人物形象,表达对社会生活、人生世相的洞察和思考。

记叙文阅读知识点梳理

记叙文阅读知识点梳理一、记叙文概念记叙文是以叙述、描写为主要表达方式,以记人、叙事、写景、状物为主要内容的一种文体。

二、记叙文的六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果三、叙述的顺序:顺序、倒叙、插叙(补叙属于插叙的一种)四、记叙线索(1)以时间为线索(2)以事件为线索(3)以某物为线索(4)以某人为线索(5)以见闻为线索(6)以地点的转换为线索(7)以感情为线索有的文章不止有一条线索,线索有主线、副线之分;有明线、暗线之分。

五、叙述的人称一般用第一人称和第三人称,有时也用第二人称。

六、记叙文的详略叙述中的详略问题是一个取材、组材如何扣紧中心,体现主题的问题。

凡是对主题思想起重要作用,内涵深刻、情节生动的具体材料,就展开详写;而对主题思想起次要作用的材料,可只作概括叙述。

阅读记叙文,应注意材料的详略处理是如何为主题服务的。

次要材料虽不能详写,但也不能不写,因为涉及到文章点面结合的问题。

点(详写),体现文章的深度,突出主题思想;面(略写),体现文章的广度,使文章全面、丰满,完全不写次要材料,会使文章的面受到影响。

七、记叙文的表达方式有五种表达方式:记叙、描写、说明、议论、抒情。

描写人物可以进行正面描写,也可以进行侧面描写。

正面描写包括直接描写人物的外貌、语言、动作、心理、神态等描写内容。

间接描写就是通过描写其它人物的言行、心理或环境来表现主人公。

环境描写包括自然环境描写和社会环境描写。

环境描写的作用:1、表现时代风貌、展现风土人情2、衬托人物心理、表现人物性格3、深化主题4、交代背景、渲染气氛5、感染读者6、推动故事情节的发展7、交代故事发生的时间、地点描写景物的方法:动静结合或以动写静、概括与具体相结合、由近及远或由远及近。

八、记叙文中的过渡和照应(1)过渡作用:承上启下1、连接不同事件或不同场景。

2、记叙、议论、抒情间的转换。

3、转换不同的叙述方式。

(2)照应分析文章的照应,要做到四看:1、看起段与题目的照应2、看开头与结尾的照应3、看前设悬念,后有照应,层层推进,多处照应4、看相同或相近的语句、段复叠式照应九、理解关键词语的深刻含义把握文章中关键词语,对理解文章的思想内容,分析人物性格具有重要作用。

记叙文散文小说阅读文体知识梳理

小思《蝉》

常用表现手法

对比

通过比较,突出事物的特点,更好地表现文章的主题。

鲁迅《故乡》

象征

把特定的意义寄托在所描写的事物上,表达了作者的某种情感,增强文章的表现力。

余光中《乡愁》

伏笔

前段文章为后段文章埋伏线索,也可以理解为上文对下文的暗示。

叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

鲁迅《藤野先生》

倒叙

把故事的高潮或结局提到前面,再按故事发生、发展顺序来叙述。造成悬念,吸引读者,使故事情节波澜起伏,增强文章的可读性。

张抗抗《地下森林断想》

插叙

叙事时暂时中断线索,插入一段与主要情节相关的另一件事。对主要人物和主要情节起衬托、补充的作用,能使文章内容更丰富,结构紧凑又跌宕多姿。

《我的叔叔于勒》中“天边远处仿佛有一片紫色的阴影从海里钻出来。”

场面描写

对有中心人物活动的生活画面的描写。

都德《最后一课》

常见表达方式及作用

说明

主要是解说性状。直接说明事物的形状、性质、成因、功用等。

汪曾祺《端午的鸭蛋》

抒情

是作者在文章中抒发感受,表露感情的一种表达方法,着重于感情的抒发。抒情的方法有直接抒情与间接抒情两种。

对偶

形式整齐,音韵和谐,互相映衬,互为补充。

刘禹锡《陋室铭》

反复

强调某种意思,强烈抒情,富有感染力。

鲁迅《孔乙己》

设问

自问自答,引人注意,启发思考。

艾青《我爱这土地》

反问

态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

黄蓓佳《心声》

常见表达方式及作用

记叙

是指用形象的语言对人物、事件、环境的形态特征作具体、生动的描绘,使读者对描写的对象获得真切、具体的感受和印象。

记叙文阅读知识点整理

记叙文阅读知识点整理记叙文阅读知识点整理(一)、记叙文阅读一、词语:答题时一定要在文段句词的前后找答案或找解答的依据。

(1)能理解词语的表面意义,以及深层含义和言外之意,并能理解其表达的效果;(2)能确定词语指代的内容:一般出现在上文,找出后代入原文,看是否通顺合理.二、文章概括:内容概括(一句话概括故事情节):人物和事件(A、谁干什么B 什么怎么样)主题概括:“本文通过某人做某事反映了什么意义(人物性格、作者感情、人生哲理)。

”主旨句的作用:结构上贯穿全文,内容上点明中心。

三、记叙线索及作用?线索:(1)核心人物(2)核心事物(3)核心事件(4)时间(5)地点(6)作者的情感。

作用:贯穿全文,把文中的人物和事件有机地连在一起,使文章条理清楚、层次清晰。

四、记叙顺序及作用?(1)顺叙(按事情发展先后顺序)作用:叙事有头尾,条理清晰,脉络清楚、印象深刻。

(2)倒叙:造成了……的悬念,使故事情节更曲折,增强了文章的可读性.(3)插叙作用:补充交代了……使人物形象更丰富,使中心更突出。

记叙文中穿插议论的作用:结构上承上启下;内容上画龙点睛.五、文章段落语句的主要作用有:(必须从内容、结构两个方面来进行做答)1、结构上:承接上文、开启下文、总领下文(引出下文)、承上启下(过渡)、照应前文(开头)首尾呼应。

2、内容上:开篇点题、抒发情感、点明中心,深化主题、画龙点睛某句话在文中的作用:1、文首:开篇点题;渲染气氛(记叙文、小说),埋下伏笔(记叙文、小说),设置悬念(小说),为下文作辅垫;总领下文;2、文中:承上启下;总领下文;总结上文;3、文末:点明中心(记叙文、小说);深化主题(记叙文、小说);照应开头(议论文、记叙文、小说)3、写法上:气氛渲染、托物言志、以小见大、设置悬念、埋下伏笔、为后文作铺垫、欲扬先抑、借景抒情、寓情于景、托物言志等。

象征、托物言志作用:使表达委婉含蓄、深沉感人.环境描写的作用:交代时间地点,揭示时代背景;渲染气氛、烘托人物心情,展示人物的性格、推动情节的发展等等。

记叙文阅读(一)基础知识梳理

记叙文阅读(一)基础知识梳理一、记叙文基础知识1.记叙文2.记叙的线索一篇文章的材料要按照某种“依据”组织起来,这种贯穿全文、把人物或事件连缀起来的“依据”通常称为线索。

线索分为多种,常见的有:(1)以时间为线索。

这类文章以时间发展为线索,把不同的时空、人物串联在一起。

如《故乡》是以时间推移为线索,以“回故乡”“在故乡”“离故乡”的发展顺序,连缀成文。

(2)以人物为线索。

在这类文章中,线索人物往往贯穿全文,不一定是文中的主角。

如《孔乙己》中的“我”。

(3)以见闻为线索。

《故乡》就是一例。

小说以“我”回故乡后的所见、所闻、所感为线索,描述农村的破败及闰土、杨二嫂的巨大变化,揭示了辛亥革命后农村破产和农民痛苦生活的社会根源,表达了作者改造旧社会、创造新生活的强烈愿望。

(4)以事物为线索。

如《羚羊木雕》,以“羚羊木雕”为线索,展开故事情节。

(5)以地点的转换为线索。

如《从百草园到三味书屋》一文,作者从“百草园”写到“三味书屋”,回忆了自己童年的生活。

(6)以事件为线索。

如《社戏》一文,是以看社戏为线索,刻画了一群农家少年的形象,表达了作者对美好生活的向往。

(7)以感情变化为线索。

如《阿长与<山海经>》一文,以“我”对阿长的感情变化为线索,写出“我”对阿长由憎恨、讨厌到敬重、爱戴的变化。

3.记叙文常用的表达方式综合采用各种表达方式是记叙文的主要特点之一,即除了记叙之外,还要运用描写、说明、议论和抒情。

这几种表达方式的运用各有其明显的特点。

①记叙:指用第一人称或第三人称等视觉和顺叙、倒叙、插叙等叙述顺序将事件的发生、经过、结果交代出来。

作用:用第一人称叙事使读者感到真实、情切,便于直抒胸臆,增强了文章的表达效果;用第二人称使对话亲近,便于直接抒情;用第三人称叙事显得客观冷静,不受时空限制,便于叙事。

文库顺叙(按事情发展先后顺序)使叙事有头有尾,条理清晰,读起来脉络清楚、印象深刻。

倒叙(先写结果,再交代前面发生的事。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

初、高中阅读理解记叙文文体知识梳理1. 记叙文的六要素记叙文的六要素:时间、地点、人物、事件的起因、经过、结果。

掌握记叙文的六要素,有助于分析文章的结构,理清事件发生、发展的脉络,继而准确把握文章的主旨。

3. 记叙顺序顺叙举例屠格涅夫《树林和草原》,作者按照时间顺序有层次地写出各种景物从清晨到夜晚的变化。

倒叙定义先写结果,再交代前面发生的事。

这样写更能吸引读者,增强文章的生动性。

作用制造悬念,吸引读者,避免叙述的平板单调,增强文章的可读性。

举例郑振铎《海燕》,作者用倒叙的方法描写故乡的小燕子在“烂漫无比的春天”里活动的场景。

然后再回到现实,带着对故乡小燕子的深厚情感,对海上的小燕子进行了细致描写。

4. 记叙文语言的品析(1)修辞角度修辞项目内容比喻(3年4考)作用①将抽象的事物具体化、形象化;②使深奥的道理浅显化。

辨析甲(本体)如(喻词:像、似、若、犹、好像、仿佛)乙(喻体)。

举例杨朔《铁骑兵》中“他们想冲过来,可是鬼子的火力太紧,只好像流星一样,离开大队,单独活动。

”形容骑兵行动迅速,神出鬼没;“原来山下模模糊糊地显示出一座城,到处亮着电灯,好像星星。

”写出灯光的特点。

答题格式运用比喻的修辞,生动形象地描绘了……的情景(特点),抒发(或烘托)了人物……的心情。

(为下文情节作铺垫)拟人(3年3考)作用将物人格化,描写形象,表意丰富,生动有趣。

辨析“物”具有“人”的行为和思想。

举例老舍《济南的冬天》中“它们安静不动地低声说:‘你们放心吧,这儿准保暖和。

’”突出小山的可爱。

答题格式运用拟人的修辞,把……拟人化,形象生动地描写了……的情景(或特点),抒发了……的情感。

排比作用内容集中,增强气势;叙事透辟,条分缕析;长于抒情,更有气魄。

举例朱自清《春》最后三段以排比的形式分别将春天说成“刚落地的娃娃”“小姑娘”“健壮的青年”,内容集中,使抒情更有气势。

答题格式运用排比的修辞,句式整齐,有力地写出了……的特点。

夸张作用突出特征,揭示本质,给读者以鲜明而强烈的印象。

辨析对事物的形象、特征、作用、程度等作扩大或缩小。

举例贝利《第一千个球》中“观众的吼声几乎能把滂沱大雨压下去”用夸张手法表现观众吼声之激烈。

答题格式运用夸张的修辞,突出表现了……的情感/强调了……的特点。

反问作用态度鲜明,加强语气,强烈抒情。

辨析用疑问的形式来表达确定的意思,不需要回答。

举例黄蓓佳《心声》中的“嗓子不好的人,就只能躲在树林子里读他喜欢的课文吗?”运用反问,表达了京京强烈的感情,增强了文章的感染力。

答题格式运用反问的修辞,突出加强了语气,突出(强调)了……。

反复作用多次强调,给人留下深刻的印象;抒情强烈,富有感染力。

辨析同一个词语或句子多次出现。

举例刘大杰《巴东三峡》中“偶尔看见一只黑色的鸟,拼命地飞,拼命地飞,总觉得它不容易飞过那高高的峰顶。

”运用反复的修辞手法,用鸟儿努力飞也不易越过山峰的直观感受从侧面烘托山的高峻。

答题格式运用反复的修辞,突出强调了……的心情(特点)设问作用自问自答,引人注意,启发思考。

辨析为突出所说的内容,把它用问话的形式表示出来,自问自答。

举例黄蒙田《竹林深处人家》一文“回过头来,发现山麓的竹林上出现了缕缕轻烟。

那是雾还是山岚?都不是,那是竹林深处人家的炊烟。

”答题格式运用设问的修辞,提出问题,引人思考,强调了……的特点。

(2)描写角度自然环境描写作用举例①交代故事发生的时间、地点、空间、场景。

据说,那个季节,还不太冷,依稀有几片早落的黄叶,在风中或上或下或左或右、低低地打着旋。

(林莉《小巷深处》)作用:交代了小说中故事发生的季节。

②渲染环境气氛。

但此时地上的杨柳已经发芽,早的山桃也多吐蕾,和孩子们的天上的点缀相照应,打成一片春日的温和。

(鲁迅《风筝》)作用:渲染出早春轻松、富有生气的环境氛围。

③烘托人物心情。

早上下过一阵小雨,现在虽然放了晴,路上还是滑得很。

两边地里的秋庄稼,给雨水冲洗得青翠水绿,珠烁晶莹。

(茹志鹃《百合花》)作用:烘托出“我”去包扎所时轻松的心情。

④烘托人物形象深蓝的天空中挂着一轮金黄的圆月,下面是海边的沙地,都种着一望无际的碧绿的西瓜,其间有一个十一二岁的少年……向一匹猹尽力的刺去。

(鲁迅《故乡》)作用:烘托了闰土质朴的形象。

⑤结构上,为……作铺垫,推动故事情节的发展。

中秋过后,秋风是一天凉比一天,看看将近冬天;我整天地靠着火,也须穿上棉袄了。

(鲁迅《孔乙己》)作用:为下文写孔乙己的落魄出现作铺垫,推动故事情节的发展。

答题注意:①以上五点作用,答题时尽量答全;②社会环境描写的作用同自然环境描写,此处不再赘述。

分类定义人物描写语言描写(2016衡阳、邵阳,2014邵阳)通过人物之间的对话来刻画人物性格。

心理描写(2016邵阳,2014邵阳)通过剖析人物的心理活动(内心感受、意象、愿望、内心思想斗争等),挖掘人物的思想感情。

动作描写(2016衡阳)动作描写(2016衡阳)神态描写即对人的面部表情进行刻画,以突出人物性格特征。

外貌描写通过对容貌、姿态、服饰等的描写,来揭示人物思想品质、精神风貌。

作用①塑造人物性格;②推动情节发展;③揭示文章主题。

答题格式运用了(外貌、语言、心理、动作、神态)描写手法,(生动形象地)写出了……的情形,写出了人物……的心理(心情、情感),刻画了……(人物形象),表达了对(人物)的……情感5. 记叙文表现手法及其作用衬托(2015 邵阳) 特点文章为了突出主要事物,用类似的事物或相反、有差别的事物作陪衬,这种“烘云托月”的表现手法就是衬托。

用类似的事物作陪衬叫正衬,用反面的、有差别的事物作陪衬叫反衬。

作用特点鲜明,矛盾突出,形成强烈的反差,突出主要的人或事物的特点、性格、思想感情等。

举例季羡林《永久的悔》中“她家里饭都吃不上,哪里有钱上学,所以我母亲一个字也不识,活了一辈子,连个名字都没有”,衬托出母亲家境的贫穷。

前后照应(2016 娄底) 特点文章前后内容说的是一个意思,互相照应。

多用于文章的开头和结尾。

作用使文章浑然一体、情节完整、结构严谨、中心突出。

举例朱自清《背影》一文开头写道“我与父亲不相见已二年余了,我最不能忘记的是他的背影”,结尾又写道“在晶莹的泪光中,又看见那肥胖的、青布棉袍黑布马褂的背影”,前后照应,自然表露出“我”对父亲的思念之情。

设置悬念(2013 衡阳) 特点设置疑团,不作解答,以唤起读者“穷根究底”的欲望和急切期待的心理。

作用引起读者的注意与思考,激起读者的阅读兴趣,使文章情节曲折。

举例杨朔《铁骑兵》在文章第二部分通过设置一个个悬念,使故事情节曲折动人,又凸显了骑兵们艰苦转战敌后的精神风貌,并为下面情节的发展作铺垫。

对比特点对比分为横向对比和纵向对比两种形式。

横向对比,就是将几个不同的人、事、物进行对比。

纵向对比,就是将一个(类)人、事、物不同时间点所呈现出来的物象、特征、行为等进行对比。

作用突出被表现事物的本质特征,揭示本质;加强文章的艺术效果和感染力;给读者以鲜明而强烈的印象。

举例《石榴》中作者通过将少数树木与一般树木对比,引出石榴,突出表现石榴树是少数开花树木中“最可爱”的,具有不畏炎热的非同寻常的品格。

伏笔特点①伏笔是“隐性”的。

埋下的伏笔,通常比较隐蔽,巧妙的伏笔,在没有看到“应笔”之前,貌似“闲笔”;②伏笔通常只是一两笔,点到为止;③前有伏笔,后有应笔。

作用对将要在作品中出现的人物或事件,进行隐性提示或暗示,以求前后呼应。

举例鲁迅《故乡》中“我”刚回到故乡时,母亲说:“还有闰土,他每到我家来时,总问起你,很想见你一面。

我已经将你到家的大约日期通知他,他也许就要来了。

”这是一处伏笔,它不仅点明了闰土和“我”的关系,而且暗示“我”将要与闰土见面,使后面闰土的出场变得十分自然。

托物言志特点用某一物品来比拟或象征某种精神、品格、思想、感情等。

作用间接表现作者之志趣,凸显表达的艺术性;增强表达的生动形象性;增强文章的感染力。

举例茅盾《白杨礼赞》中作者以西北黄土高原上“参天耸立,不折不挠,对抗着西北风”的白杨树,表现在民族解放斗争中朴实、坚强和力求上进的精神。

借景抒情特点通过对事物的描写或环境的渲染,来抒发作者或作品中人物的感情。

包括借景抒情、寓情于景、情景交融。

作用使情和景互相感应,互相交融,互相依托,从而创造一种物我一体的艺术境界,完整地表达作者的思想感情,有极强的感染力,可以使读者产生你中有我,我中有你的感受。

举例朱自清《春》中,作者通过对春天景色的描写,表达了对春的热爱和赞美之情。

注:借景抒情与托物言志的区别:借景抒情:借助于对客观景物的描写来抒发感情。

作者表达的是含蓄的感受,所以它有喜、怒、哀、乐、愁、怨、憎、惧,但是这些情绪不能看成是一种思想。

托物言志:通过对客观景物的描写来表明心迹以及人生态度和对人生的感悟。

此“志”可以指感情、志向、情操、爱好、愿望、要求等。

小说小说的概念小说是以刻画人物为中心,通过完整的故事情节和具体的环境描写来反映社会生活的一种文学体裁。

小说的特征以叙述和描写手法为主,采用灵活多样的艺术表现手法;通过细腻完整的情节刻画人物性格;允许进行艺术虚构。

小说的三要素人物在三要素中居于第一的重要地位,小说通过外貌描写、行为描写、心理描写等来刻画人物形象,小说中的人物是具有典型性格的人物形象。

情节情节是小说中矛盾冲突的演变过程,小说的情节一般包括开端、发展、高潮、结局四个部分,小说的情节贵在曲折、跌宕。

环境社会环境概念指的是对特定的时代背景及人物生活环境的描写。

它所描写的范围可大可小,大至整个社会、整个时代,小至一个家庭、一处住所。

描写的内容可以是室内陈设、当地的风土人情和时代气氛等。

作用交代人与社会之间的关系。

交代时代背景,塑造人物典型性格。

自然环境概念指自然界的景物,如季节变化、风霜雨雪、山川湖海、森林原野等,还包括人物活动的时间、地点等。

作用衬托人物身份、地位、行动,烘托人物心情,渲染气氛。