小学古诗词赏析专项训练题

【部编版六年级语文】 诗歌鉴赏专题练习(及答案)

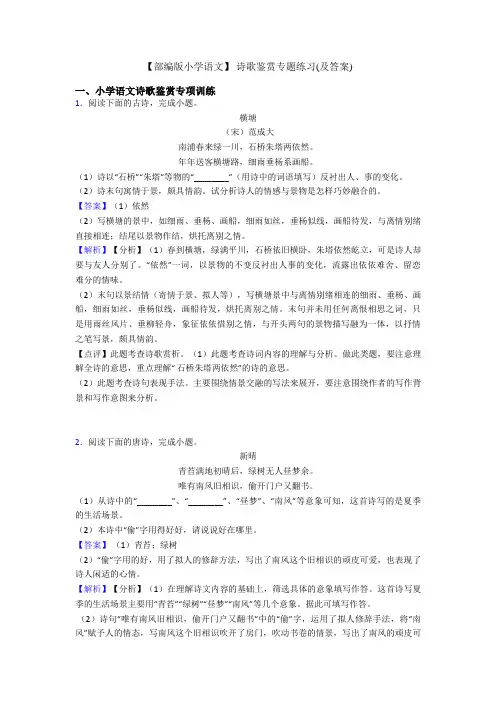

【部编版小学语文】诗歌鉴赏专题练习(及答案)一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.阅读下面的古诗,完成小题。

横塘(宋)范成大南浦春来绿一川,石桥朱塔两依然。

年年送客横塘路,细雨垂杨系画船。

(1)诗以“石桥”“朱塔”等物的“________”(用诗中的词语填写)反衬出人、事的变化。

(2)诗末句寓情于景,颇具情韵。

试分析诗人的情感与景物是怎样巧妙融合的。

【答案】(1)依然(2)写横塘的景中,如细雨、垂杨、画船,细雨如丝,垂杨似线,画船待发,与离情别绪直接相连;结尾以景物作结,烘托离别之情。

【解析】【分析】(1)春到横塘,绿满平川,石桥依旧横卧,朱塔依然屹立,可是诗人却要与友人分别了。

“依然”一词,以景物的不变反衬出人事的变化,流露出依依难舍、留恋难分的情味。

(2)末句以景结情(寄情于景、拟人等),写横塘景中与离情别绪相连的细雨、垂杨、画船,细雨如丝,垂杨似线,画船待发,烘托离别之情。

末句并未用任何离恨相思之词,只是用雨丝风片、垂柳轻舟,象征依依惜别之情,与开头两句的景物描写融为一体,以抒情之笔写景,颇具情韵。

【点评】此题考查诗歌赏析。

(1)此题考查诗词内容的理解与分析。

做此类题,要注意理解全诗的意思,重点理解“ 石桥朱塔两依然”的诗的意思。

(2)此题考查诗句表现手法。

主要围绕情景交融的写法来展开,要注意围绕作者的写作背景和写作意图来分析。

2.阅读下面的唐诗,完成小题。

新晴青苔满地初晴后,绿树无人昼梦余。

唯有南风旧相识,偷开门户又翻书。

(1)从诗中的“________”、“________”、“昼梦”、“南风”等意象可知,这首诗写的是夏季的生活场景。

(2)本诗中“偷”字用得好好,请说说好在哪里。

【答案】(1)青苔;绿树(2)“偷”字用的好,用了拟人的修辞方法,写出了南风这个旧相识的顽皮可爱,也表现了诗人闲适的心情。

【解析】【分析】(1)在理解诗文内容的基础上,筛选具体的意象填写作答。

这首诗写夏季的生活场景主要用“青苔”“绿树”“昼梦”“南风”等几个意象。

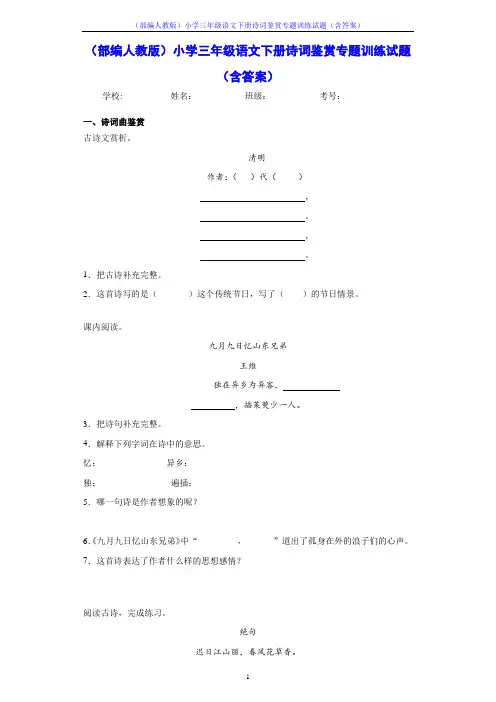

(部编人教版)小学三年级语文下册诗词鉴赏专题训练试题(含答案)

_______________________

阅读古诗,完成练习。

绝句

迟日江山丽,春风花草香。

泥融飞燕子,沙暖睡鸳鸯。

8.本诗的作者是_____代诗人__________

9.理解下列词语的意思。

迟日:__________丽:__________

10.给全诗划分节奏。

古诗阅读

____________。

长恨春归无觅处,__________________。

15.把古诗补充完整。

16.这首诗是______代诗人__________所写。诗人登山前为春光逝去而遗憾,登山后发现大林寺桃花盛开又感到惊喜。

17.诗人用________(对比 衬托)的写作方法,表现了自己发现山上桃花盛开的惊喜之情。

33.把古诗补充完整。

34.“野渡无人舟自横”中“横”的读音是_____________。结合注释写出这句诗的意思。

____________________________________________________________________________________________

《滁州西涧》是唐代诗人韦应物所写,是一首写景的七言绝句。

A.兴奋B.激动C.愉悦D.沉郁

32.对比杜牧的《清明》一诗,你更喜欢哪一首?为什么?

____________________________________

阅读古诗,完成练习。

滁州西涧①

[唐]韦应物

独怜②幽草③涧边生,________________。

春潮④带雨晚来急,野渡⑤无人舟自横⑥。

(注释)①滁州:在今安徽滁州以西。西涧:在滁州城西,俗名称上马河。②独怜:唯独喜欢。③幽草:幽谷里的小草。④春潮:春天的潮汐。⑤野渡:郊野的渡口。⑥横:指随意飘浮。

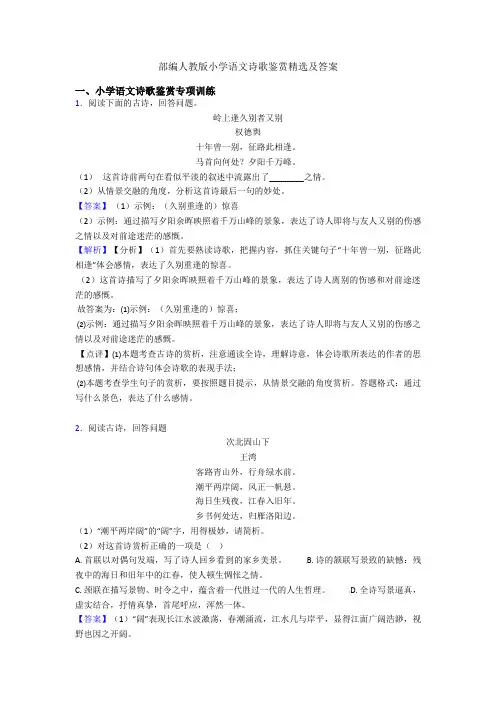

部编人教版小学语文诗歌鉴赏精选及答案

部编人教版小学语文诗歌鉴赏精选及答案一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.阅读下面的古诗,回答问题。

岭上逢久别者又别权德舆十年曾一别,征路此相逢。

马首向何处?夕阳千万峰。

(1)这首诗前两句在看似平淡的叙述中流露出了________之情。

(2)从情景交融的角度,分析这首诗最后一句的妙处。

【答案】(1)示例:(久别重逢的)惊喜(2)示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

【解析】【分析】(1)首先要熟读诗歌,把握内容,抓住关键句子“十年曾一别,征路此相逢”体会感情,表达了久别重逢的惊喜。

(2)这首诗描写了夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人离别的伤感和对前途迷茫的感慨。

故答案为:⑴示例:(久别重逢的)惊喜;⑵示例:通过描写夕阳余晖映照着千万山峰的景象,表达了诗人即将与友人又别的伤感之情以及对前途迷茫的感慨。

【点评】⑴本题考查古诗的赏析,注意通读全诗,理解诗意,体会诗歌所表达的作者的思想感情,并结合诗句体会诗歌的表现手法;⑵本题考查学生句子的赏析,要按照题目提示,从情景交融的角度赏析。

答题格式:通过写什么景色,表达了什么感情。

2.阅读古诗,回答问题次北固山下王湾客路青山外,行舟绿水前。

潮平两岸阔,风正一帆悬。

海日生残夜,江春入旧年。

乡书何处达,归雁洛阳边。

(1)“潮平两岸阔”的“阔”字,用得极妙,请简析。

(2)对这首诗赏析正确的一项是()A. 首联以对偶句发端,写了诗人回乡看到的家乡美景。

B. 诗的颔联写景致的缺憾:残夜中的海日和旧年中的江春,使人顿生惆怅之情。

C. 颈联在描写景物、时令之中,蕴含着一代胜过一代的人生哲理。

D. 全诗写景逼真,虚实结合,抒情真挚,首尾呼应,浑然一体。

【答案】(1)“阔”表现长江水波激荡,春潮涌流,江水几与岸平,显得江面广阔浩渺,视野也因之开阔。

(2)D【解析】【分析】(1)本题考查品味经锤炼的字的妙处。

“潮平两岸阔”,“阔”,是表现“潮平”的结果。

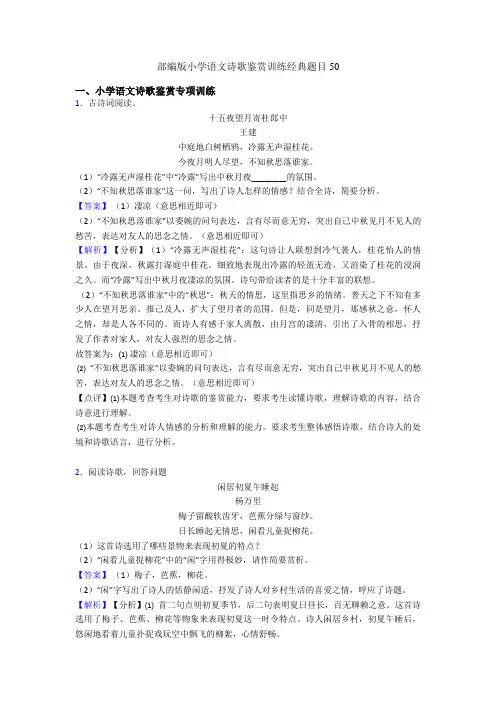

部编版六年级语文诗歌鉴赏训练经典题目50

部编版小学语文诗歌鉴赏训练经典题目50一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.古诗词阅读。

十五夜望月寄杜郎中王建中庭地白树栖鸦,冷露无声湿桂花。

今夜月明人尽望,不知秋思落谁家。

(1)“冷露无声湿桂花”中“冷露”写出中秋月夜________的氛围。

(2)“不知秋思落谁家”这一问,写出了诗人怎样的情感?结合全诗,简要分析。

【答案】(1)凄凉(意思相近即可)(2)“不知秋思落谁家”以委婉的问句表达,言有尽而意无穷,突出自己中秋见月不见人的愁苦,表达对友人的思念之情。

(意思相近即可)【解析】【分析】(1)“冷露无声湿桂花”:这句诗让人联想到冷气袭人,桂花怡人的情景。

由于夜深,秋露打湿庭中桂花。

细致地表现出冷露的轻盈无迹,又渲染了桂花的浸润之久。

而“冷露”写出中秋月夜凄凉的氛围。

诗句带给读者的是十分丰富的联想。

(2)“不知秋思落谁家”中的“秋思”:秋天的情思,这里指思乡的情绪。

普天之下不知有多少人在望月思亲。

推己及人,扩大了望月者的范围。

但是,同是望月,那感秋之意,怀人之情,却是人各不同的。

而诗人有感于家人离散,由月宫的凄清,引出了入骨的相思,抒发了作者对家人,对友人强烈的思念之情。

故答案为:⑴凄凉(意思相近即可)⑵“不知秋思落谁家”以委婉的问句表达,言有尽而意无穷,突出自己中秋见月不见人的愁苦,表达对友人的思念之情。

(意思相近即可)【点评】⑴本题考查考生对诗歌的鉴赏能力,要求考生读懂诗歌,理解诗歌的内容,结合诗意进行理解。

⑵本题考查考生对诗人情感的分析和理解的能力。

要求考生整体感悟诗歌,结合诗人的处境和诗歌语言,进行分析。

2.阅读诗歌,回答问题闲居初夏午睡起杨万里梅子留酸软齿牙,芭蕉分绿与窗纱。

日长睡起无情思,闲看儿童捉柳花。

(1)这首诗选用了哪些景物来表现初夏的特点?(2)“闲看儿童捉柳花”中的“闲”字用得极妙,请作简要赏析。

【答案】(1)梅子,芭蕉,柳花。

(2)“闲”字写出了诗人的恬静闲适,抒发了诗人对乡村生活的喜爱之情,呼应了诗题。

部编版小学语文诗歌鉴赏训练经典题目(及答案)50

部编版小学语文诗歌鉴赏训练经典题目(及答案)50一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.阅读诗歌,回答问题旅宿杜牧旅馆无良伴,凝情自悄然。

寒灯思旧事,断雁①警愁眠。

远梦归侵晓②,家书到隔年。

沧江好烟月,门系钓鱼船。

【注释】①断雁:失群的雁,这里是失群孤雁的叫声。

②侵晓:破晓(1)诗中________、________等物象表明这是一首羁旅诗。

(2)本诗表达了诗人怎样的思想感情?你是如何看出来的?请结合诗句简析。

【答案】(1)断雁;家书、或者旅馆(2)抒发作者羁旅的孤寂心情和对家乡的深切思念。

诗人羁旅他乡,没有亲人作伴,只能面对着“寒灯”,听着“断雁”的鸣叫声,内心很是忧伤,旅途的孤寂之情跃然纸上。

诗人更是在半睡半醒、迷迷糊糊中见到了家乡美丽的风光,以乐景写哀情,表达他对故乡的思念。

【解析】【分析】(1)诗中的具体物象有很多,如“旅馆”,“寒灯”,“断雁”,“家书”等。

(2)这是羁旅怀乡之作。

离家久远,目睹旅馆门外的渔船即加以艳羡。

幽恨乡愁、委实凄绝。

颈联“远梦归侵晓,家书到隔年”意思曲折多层,实乃千锤百炼的警句。

首联与颔联极言乡关遥远,幽愁满怀。

梦见自己回到家中,因路途遥远,梦醒时分天已大明,家书须隔年才能寄到旅馆,可见离家之远,表达出对家乡深沉的思念。

颈联与尾联看似跳出了乡愁,艳羡门外沧江鱼船的清闲自在,其实是借他乡之物,更曲折地表达出诗人思乡之情。

全诗层层推进,写景抒情都有独到之处。

【点评】此题考查诗歌赏析。

(1)物象即是客观事物,不依赖于人的存在而存在,它有形状、颜色,有声音、味道,是具体可感的。

通读全诗,具体物象较多。

(2)此题考查诗歌表情达意。

做此类题,可以抓住重点诗句或词语进行分析。

2.阅读下面古诗,完成小题。

宿牛群头①(元)胡助荞麦花开草木枯,沙头雨过拙②蘑菇。

牧童拾得满筐子,卖与行人③供晚厨。

【注】①牛群头:地名。

②拙:同“茁”。

③行人:行旅之人,指作者自己。

本诗和《天净沙·秋思》都写到了干枯的树木,所表达的情感有何不同?请结合两首诗歌的内容简要回答。

泉州市部编版六年级语文诗歌鉴赏专题练习(含答案)

泉州市部编版小学语文诗歌鉴赏专题练习(含答案)一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.阅读下面的古诗,完成小题。

横塘(宋)范成大南浦春来绿一川,石桥朱塔两依然。

年年送客横塘路,细雨垂杨系画船。

(1)诗以“石桥”“朱塔”等物的“________”(用诗中的词语填写)反衬出人、事的变化。

(2)诗末句寓情于景,颇具情韵。

试分析诗人的情感与景物是怎样巧妙融合的。

【答案】(1)依然(2)写横塘的景中,如细雨、垂杨、画船,细雨如丝,垂杨似线,画船待发,与离情别绪直接相连;结尾以景物作结,烘托离别之情。

【解析】【分析】(1)春到横塘,绿满平川,石桥依旧横卧,朱塔依然屹立,可是诗人却要与友人分别了。

“依然”一词,以景物的不变反衬出人事的变化,流露出依依难舍、留恋难分的情味。

(2)末句以景结情(寄情于景、拟人等),写横塘景中与离情别绪相连的细雨、垂杨、画船,细雨如丝,垂杨似线,画船待发,烘托离别之情。

末句并未用任何离恨相思之词,只是用雨丝风片、垂柳轻舟,象征依依惜别之情,与开头两句的景物描写融为一体,以抒情之笔写景,颇具情韵。

【点评】此题考查诗歌赏析。

(1)此题考查诗词内容的理解与分析。

做此类题,要注意理解全诗的意思,重点理解“ 石桥朱塔两依然”的诗的意思。

(2)此题考查诗句表现手法。

主要围绕情景交融的写法来展开,要注意围绕作者的写作背景和写作意图来分析。

2.阅读诗歌,完成下列题目。

又呈吴郎堂前扑枣任西邻,无食无儿一妇人。

不为困穷宁有此?只缘恐惧转须亲。

即防远客虽多事,便插疏篱却甚真。

已诉征求贫到骨,正思戎马泪盈巾。

(1)本诗的作者是唐朝的著名诗人________。

(2)下列对这首诗的理解不正确的一项是()A. 首联写作者过去放任邻妇扑枣,因为这位妇人没有吃的、也没有儿女;其实是暗示吴郎应该让她打点枣。

B. 颔联紧接一二句,叙述邻妇扑枣是因为生活太贫困,目的是希望吴郎能够多多体谅,对邻妇更加亲善友好。

C. 尾联看似与诗歌主题无关,实则欲借邻妇的诉苦,揭示当时百姓贫困的根源,表达诗人对苛政与战争的痛恨与不满。

部编版语文六年级下册小升初专项训练-古诗词鉴赏(友情诗和哲理诗)(含答案)

部编版语文六年级下册小升初专项训练古诗词鉴赏(友情诗和哲理诗)学校:___________姓名:___________班级:___________考号:___________一、诗词曲鉴赏阅读。

赠汪伦李白李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

1.诗的前两句是“叙事”:先写要“离去者”,继写“_______”,展示了一幅离别的画面。

起句“_______”,表明是循水道;“将欲行”,表明是在轻舟待发之时。

2.诗的后两句是“_______”(表现手法),进一步说明送别的地点在桃花潭。

“_________”既描绘了潭的特点,又为结尾一句的抒情作了伏笔。

3.桃花潭的水真的有“千尺”深吗?诗人把潭水和什么相比?4.结尾句“不及汪伦送我情”,抒发了作者怎样的情感?5.选出分析不当的一项()A.前两句是叙事,展示一幅离别画面。

B.第一句表明李白乘舟待发,第二句写送行者,但只闻其声不见其人。

C.后两句是抒情。

第三句描写潭的特点,照应起句。

D.结尾用拟人手法抒发作者难忘汪伦的深厚情意。

阅读。

黄鹤楼送孟浩然之陵(唐)李白故人西辞黄鹤楼,烟花三月下扬州。

孤帆远影碧空尽,唯见长江天际流。

6.解释词语:辞:________________烟花:________________7.这首送别诗先后写出了送别的地点:___________;送别的时间:____________;故人的去向:________________;以及送别的场景:_________________(最后一个填空用自己的语言)。

8.这首诗中“之”的意思是___________,“故人”的意思是___________,“唯”的意思是___________。

9.后人评说此诗是:千古丽诗。

请结合诗歌说说“丽”的具体内容。

阅读。

峨眉山①月歌[唐·李白]峨眉山月半轮秋②,影③入平羌④江水流。

夜发清溪向三峡,思君不见下渝州。

【注】①峨眉山:在今四川峨眉山市西南。

部编版小升初语文诗歌鉴赏训练经典题目(及答案)

部编版小学语文诗歌鉴赏训练经典题目(及答案)一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.阅读下面的诗歌,回答问题。

闻王昌龄左迁龙标遥有此寄李白杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁。

与明月,随君直到夜郎西。

(1)开头写“杨花”与“子规”点明什么季节?有何用意?(2)结合诗的背景和内容,说说诗人因为何而“愁”。

【答案】(1)暮春。

写柳絮飘零,杜鹃哀鸣,烘托出悲凉哀伤的气氛。

(2)因友人不幸遭贬而愁;因担忧友人路途遥远而愁;因不知何时能再与友人相见而愁。

【解析】【分析】(1)“杨花”即柳絮,每年春末,杨絮开始漫天飞舞。

杨花本就是一种很特别的花,别的花都在枝头,绿叶相扶,格外妖娆,而杨花却要离开枝头,漫天飞舞,这给春天增加了一种况味,杨花的漫天飞扬,也就预示着百花将凋、春天将逝,杨花这一意象,也就自然而然地成为惜春伤感的象征。

子规,又叫杜宇、杜鹃、催归,这种鸟春末时从南方飞来,它总是朝着北方鸣叫,发出的声音极其哀切,犹如盼子回归,所以叫杜鹃啼归、这种鸟也叫子规。

据此理解和分析答题即可。

(2)结合诗歌背景和诗歌内容分析,这首诗的意思是:在杨花落完,子规啼鸣之时,我听说您被贬为龙标尉,要经过五溪。

我把我忧愁的心思寄托给明月,希望能随着风一直陪着你到夜郎以西。

这首《闻王昌龄左迁龙标遥有此寄》大概作于公元753年(唐玄宗天宝十二载)。

当时王昌龄从江宁丞被贬为龙标县(今湖南省黔阳县)尉,李白在扬州听到好友被贬后写下了这首诗。

据此可知诗人“愁”的原因是:因友人不幸遭贬而愁;因担忧友人路途遥远而愁;因不知何时能再与友人相见而愁。

故答案为:⑴暮春。

写柳絮飘零,杜鹃哀鸣,烘托出悲凉哀伤的气氛。

⑵因友人不幸遭贬而愁;因担忧友人路途遥远而愁;因不知何时能再与友人相见而愁。

【点评】⑴本此题考查理解古诗意象的能力。

学生要在平时的学习中,牢记常见意象的含义,如:松梅竹菊寓高洁;借月托雁寄乡思;杜鹃鹧鸪啼凄凄;梧桐叶落透悲意;别时长亭柳依依;落花流水传愁绪;乌鸦燕子系兴衰;草木仍在人事移等等。

二年级语文诗歌赏析练习题及讲解

二年级语文诗歌赏析练习题及讲解诗歌是语文学习中的重要内容,通过赏析诗歌能够培养学生的审美情趣,提升他们的语言表达能力。

本文将为大家提供一些二年级语文诗歌赏析的练习题及讲解,帮助学生们更好地理解和欣赏诗歌。

练习题一:下面是一首诗,请阅读后回答问题。

《稻田》黄灿灿的稻穗一串串摇曳着暖黄的稻鸟翱翔在田野上问题:诗中的稻田是什么颜色的?有哪些动态的描写?还有哪种鸟在田野上翱翔?讲解:这首诗以稻田为背景,通过描写稻穗的颜色和动态,展现了一个美丽的田园景象。

诗中提到了黄灿灿的稻穗,用形容词“暖黄”来描绘,给人一种温暖的感觉。

其中“摇曳着”一词描写了稻穗在风中轻轻摆动的情景。

诗中还提到了稻田上飞翔的鸟,用词“稻鸟”来形容,给人以生动的印象。

练习题二:阅读下面的诗,然后回答问题。

《彩虹》天空一道弧线红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫七种颜色优美地展开问题:诗中的彩虹由几种颜色组成?这些颜色优美地展开在哪里?讲解:这首诗以彩虹为题材,通过列举彩虹的七种颜色,形象地展示了彩虹在天空中的美丽景象。

诗中提到了红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫这七种颜色,展示了彩虹丰富多彩的色彩组合。

而这些颜色是优美地展开在天空上的。

练习题三:请阅读下面的诗,然后回答问题。

《世界》大地是一座宽广的舞台有高山巍峨有河流蜿蜒有草原一望无际人们在这里唱歌、跳舞问题:诗中的舞台由什么构成?人们在舞台上做些什么?讲解:这首诗通过描述大地是一个宽广的舞台,描绘了人们在这个世界上生活的场景。

诗中提到了高山、河流、草原等自然景观,构成了这个宽广的舞台。

而人们在这个舞台上唱歌、跳舞,这表达了人们在这个世界上快乐生活的状态。

通过以上的练习题及讲解,相信大家对二年级语文诗歌赏析有了一定的了解和掌握。

希望同学们通过多读诗歌,培养自己对美的感知能力,提升自己的语言表达能力。

部编版小升初语文诗歌鉴赏专题练习(附答案)

部编版小学语文诗歌鉴赏专题练习(附答案)一、小学语文诗歌鉴赏专项训练1.阅读诗歌,回答问题野池(唐)王建野池水满连秋堤,菱花结实蒲叶齐。

川口雨晴风复止,蜻蜓上下鱼东西。

(1)诗歌以“野池”为描写对象,第一,二句描绘了池水________,植物________的景象。

(2)诗句“蜻蜓上下鱼东西”表现作者怎样的情感?【答案】(1)满溢(满);丰茂(茂盛、果实丰硕)(2)作者对自由、闲适生活的向往之情。

【解析】【分析】(1)本题考查赏析诗句景物特点。

要在理解诗句意思的基础上加以归纳,“野池水满连秋堤,菱花结实蒲叶乔”的意思是:野外的池塘水满的已经连到秋天的河堤,菱花结了果实草木很茂盛.前一句写出了池水满的特点,因为有丰富的池水的滋养,菱花结了果实蒲叶长得非常茂盛.第一、二句描绘了池水满溢(满)、丰盛(茂盛、果实丰硕、生机勃)。

(2)本题考查体会作者的思想感情。

作答时要结合全诗加以理解,抓住诗中的主要景物,用自己的语言再现画面,描述时,一要忠于原诗,二要用自己的联想和想象加以再创造,语言力求优美。

诗句描绘了野池蜻蜓随意飞舞,鱼儿任意游玩的悠闲景象,表达了诗人对自由、闲适生活的向往之情。

故答案为:(1)① 满溢(满);②丰茂(茂盛、果实丰硕)(2)作者对自由、闲适生活的向往之情。

【点评】(1)本题考查赏析诗句景物特点。

答题时应注意,要紧扣“情”或“景”,仔细体味诗中的意象,借助联想和想象把握诗歌所抒发的情感。

一般答题方法是抓住诗中主要景物再现画面,概括要点作答。

池水:满溢(满);植物:丰茂(茂盛、果实丰硕)。

(2)本题考查体会作者的思想感情。

答题时应注意,应全面了解背景,把握形象内涵,体会意境特点,明确抒情方式。

诗句“蜻蜓上下鱼东西”表达了诗人对自由、闲适生活的向往之情。

2.阅读诗歌,回答问题春兴(唐)武元衡杨柳阴阴细雨晴,残花落尽见流莺。

春风一夜吹乡梦,又逐春风到洛城。

(1)诗中“________”一词写出了杨柳的枝繁叶茂;“________”一词写出了梦境的一再出现。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(1)鹳雀楼:是在现在山西省永济市西南,因为经常有一种叫鹳雀的鸟在上面栖息而得名。

(2)依:傍着尽:消失穷:达到极点更:再。

3、相关考题。

(1)前两句诗是诗人所____(见),短短的十个字,现在看来,也如身临其境,如见其景,后两句是诗人所(想),要想看到最远方,就得登上更高一层楼。

(2)(欲穷千里目,更上一层楼)这两句诗现在被人用来鼓励别人积极向上、不断努力。

请你写出其他的激励人们的诗句(比如少壮不努力,老大徒伤悲等)十一、《画鸡》明唐寅头上红冠不用裁,满身雪白走将来。

生平不敢轻言语,一叫千门万户开。

1、作者:唐寅,字伯虎。

是明朝很有名的画家和文学家。

2、直译:它的头上鲜红如红花怒放的帽子不用栽培是天生就有的,它是白鸡所以满身雪白走过来。

一生中它从来不敢随便说话,一旦喊起来千门万户就随着打开了。

3、这首诗前两句状物明确,按照从局部到整体的顺序,生动的刻画出了大公鸡的威严姿态。

后两句又道出了深刻的道理,说出了公鸡的威严,同时也是在暗喻自己。

十二、《绝句》唐杜甫两个黄鹂鸣翠柳,一行白鹭上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

1、作者:杜甫。

字子美,号少陵野老。

是伟大的现实主义诗人。

人称“诗圣”他的诗被称为“诗史”2、这首诗主要写的是作者居住的环境四周美丽的景色。

碧绿的柳树上,黄莺在歌唱,晴空万里的蓝天,一行白鹭在飞翔。

(近景)从窗口可以看见西山的白雪,门外沿江停着来自万里以外的船只。

(远景)这首诗由近及远,描写有动有静,动静结合,描绘出了一副非常优美的图画。

3、相关考题(1)大李杜指的是(李白)和(杜甫),小李杜指的是(李商隐)和(杜牧)(2)诗人杜甫生于开元盛世及安史之乱时,历尽艰难,他的诗记载了这一时期的历史现实,所以被后人称为(诗史)(3)这首诗描绘的是什么季节的景色?请另外写出两句描写该季节景色的诗。

十三、《赠汪伦》唐李白李白乘舟将欲行,忽闻岸上踏歌声。

桃花潭水深千尺,不及汪伦送我情。

1、题目顾名思义就是送给汪伦的诗,汪伦是李白的朋友。

本诗以潭水之深比喻两人情谊之深。

前两句叙事,后两句抒情。

真正做到了“景真情切”2、相关考题。

(1)这是一首(送别)诗,是(汪伦)送别(李白)(2)李白是我国文学史上继(屈原)之后的又一伟大的浪漫主义诗人。

(3)本诗运用了(比喻)的修辞方法形象的写出了两人之间的深厚友谊。

十四、《春夜喜雨》唐杜甫好雨知时节,当春乃发生。

随风潜入夜,润物细无声。

野径云俱黑,江船火独明。

晓看红湿处,花重锦官城。

1、这首诗描绘的是春夜雨景。

“好雨”同时也说出了作为一个“好人”应该具有的高尚品格。

2、相关考题。

(1)读音。

好(读三声)雨,潜(二声)入夜,花重(读众)锦官城(2)这首诗是描写春夜(雨景)的,诗人按照(盼)雨,(听)雨,(看)雨的思路,赞美了(春雨)的及时。

(3)“好雨知时节”这句运用了(拟人)的修辞方法。

十五、《凉州词》唐王之涣黄河远上白云间,一片孤城万仞山。

羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。

1、直译:远远奔流而来的黄河,好像与白云连在一起,玉门关孤零零地耸峙在高山之中,显得孤峭冷寂。

何必用羌笛吹起那哀怨的杨柳曲去埋怨春光迟迟呢,原来玉门关一带春风是吹不到的啊!2、凉州词:又名《凉州歌》。

为当时流行的一种曲子(《凉州词》)配的唱词。

黄河远上:远望黄河的源头。

孤城:指孤零零的戍边的城堡。

仞:古代的长度单位,一仞相当于七尺或八尺(等于213cm或264cm,约等于2.3m或2.6m)。

羌笛:古羌族主要分布在甘、青、川一带。

羌笛是羌族乐器,属横吹式管乐。

属于一种乐器.杨柳:《折杨柳》曲。

古诗文中常以杨柳喻送别情事。

《诗·小雅·采薇》:“昔我往矣,杨柳依依。

”北朝乐府《鼓角横吹曲》有《折杨柳枝》,歌词曰:“上马不捉鞭,反拗杨柳枝。

下马吹横笛,愁杀行客儿。

”度:越过。

何须:何必。

玉门关:汉武帝置,因西域输入玉石取道于此而得名。

故址在今甘肃敦煌西北小方盘城,是古代通往西域的要道。

六朝时关址东移至今安西双塔堡附近。

3、相关考题(1)辨音:黄河远上白云间(一声)京口瓜洲一水间(四声)十六、《山行》唐杜牧远上寒山石径斜,白云深处有人家。

停车坐爱枫林晚,霜叶红于二月花。

1、作者:字牧之。

号樊川居士。

主要擅长写七言绝句。

与当时另外一位著名诗人李商隐合称“小李杜”除本篇以外杜牧的七绝《赤壁》建议学生背诵。

2、诗文分析:诗的前两句写出了山势的高峻。

三四句写深秋美景。

通过对夕阳中的枫叶和二月的花朵的对比,突出了红叶特有的美。

描写景物的顺序由远及近。

3、相关考题。

(1)小李杜是指________(李商隐和杜牧),李杜指(李白和杜甫),王孟指(王维和孟浩然)同为山水田园派代表诗人,韩柳指的是(韩愈和柳宗元)(2)仿照例子填空。

远上寒山石径斜——(写山,写山路)白云深处有人家——()写云,写人家停车坐爱枫林晚——()写枫林霜叶红于二月花——()写枫叶特有的美(3)古人写秋常写秋的悲凉,而这首《山行》却是秋的颂歌。

著名诗人刘禹锡也有一首诗是颂秋的,把这首诗默写下来。

刘禹锡的《秋词》自古逢秋悲寂寥,我言秋日胜春朝,晴空一鹤排云上,便引诗情到碧霄。

十七、《夜宿山寺》唐李白危楼高百尺,手可摘星辰。

不敢高声语,恐惊天上人。

1、夜宿山寺就是夜晚借宿在山上的寺院。

2、这首诗运用了夸张的手法写出了楼的高,表达了诗人向往神仙般生活的追求。

3、危楼,这里指高楼。

而不是快要倒塌的楼4、直译:山上寺院的高楼多么高,人在楼上一伸手就可以摘天上的星星。

我不敢大声说话,恐怕惊动天上的神仙。

5、相关考题。

(1)解释下列词语的意思危楼_______________ 百尺_______________(2)本诗运用了(夸张)修辞手法,写出了楼宇的高。

十八、《望庐山瀑布》唐李白日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

飞流直下三千尺,日照香炉生紫烟。

1、直译:太阳照射的香炉峰生起紫色烟雾,远远看去瀑布像匹白练挂在山前。

水流从三千尺的高处直泻而下,好像是璀璨的银河水落自九天。

2、本诗描绘了庐山瀑布飞流直下的壮观景色。

前两句写香炉峰和瀑布。

后两句是诗人想象,化静为动。

3、相关考题。

(1)组词炉()庐()遥()瑶()(2)判断对错(都是正确的)1)诗人采用夸张的方法,抒发对祖国河山的热爱之情()2)前两句把动态瀑布写静了。

()3)“疑”与疑是地上霜中的“疑”意思相同()十九、《忆江南》白居易江南好,风景旧曾谙。

日出江花红胜火,春来江水绿如蓝。

能不忆江南?1、白居易曾在江南杭州和苏州做官,很受当地群众的爱戴。

这首词是他回忆江南景物的作品,艺术上很有特色。

先说选材。

这首词就是写春天日出时的江南风光。

江南风光之美,在于她的秀丽明艳,而最美丽的是那碧绿的江水,最明艳的是那鲜红的江花。

可以说,写江南的“日出江花”和“春来江水”,正是写最美的地方,最美的时刻,最美的景色。

2、修辞。

形容花红和水绿的两句诗,都是比喻:春风吹拂的满江绿水,就像青青的蓝草一样绿;晨光映照的岸边红花,比熊熊的火焰还要红。

这样形象的比喻,把江南的春天渲染得多么绚丽多彩,多么生机勃勃啊!那迷人醉人的春色,当年在苏杭是曾经金属锰览过的,而今却没有那样的机会了。

诗不禁叹息地说:叫人怎能不怀念江南呢?结尾这个反问句,诉说了诗人对江南的深深的热爱,也激发着读者对那美丽风光的深深的向往。

3、相关考题(1)白居易是一个(现实主义)诗人(2)蓝在句中的意思是(蓝草)(3)诗中的对仗句是(日出江花红胜火,春来江水绿如蓝)(4)“谙”的意思是_____________。

(熟悉)“红胜火”意思是_______(比火还红)“绿如蓝”意思是_____________。

(像蓝草一样绿)二十、《所见》清袁枚牧童骑黄牛,歌声振林樾。

意欲捕鸣蝉,忽然闭口立。

1、作者:袁枚,字子才,号简斋,世称随园主人。

现在浙江杭州人。

生于清朝乾隆年间,是著名的田园诗人。

2、这首诗刻画了一个活泼可爱的牧童形象。

前两句写牧童骑牛边走边唱,后两句,歌声嘎然而止,原来是想捕捉树上的鸣蝉。

3、相关考题(1)解释下面词语的意思。

林樾:_______(指路旁成荫的树)意欲________(想要)(2)填空。

1)袁枚字(子才),号(简斋),是(清)代诗人。

2)本诗中哪一句描写了牧童的静态?(牧童骑黄牛,歌声振林樾)哪一句描写了牧童的静态?(忽然闭口立)。