概论第9章 - 思维导图

人力资源管理概论(人大董克用第三版)第9章绩效管理

第三,为了便于对这些要素进行量化考核,再将这些要素 细分为各项指标,即关键绩效指标。

第四,对每项最终选择的关键绩效指标设置评价标准,即 在各个指标上应该达到什么样的水平。

n 工作之外的行为和结果不属于绩效的范围 n 与组织目标相关,直接表现为与职位的职责和目标相关 n 绩效还应当是表现出来的工作行为和工作结果 n 绩效既包括工作行为也包括工作结果

绩效的特点:

u 1、多因性:绩效受多种因素共同影响; 绩效和影响绩效的因素之间的关系可以表示为: P=f ( K, A, M, E )

(六)绩效管理与人力资源其他职能的关系

u 1、职位分析是绩效管理的基础,借助职位说明书来设定绩效 目标,可以让绩效管理工作更有针对性。

u 2、借助绩效管理系统,能够对员工目前的知识和技能水平作 出准确的评价,可以为人力资源需求质量的预测提供信息。

u 3、通过对员工的绩效进行评价可以比较招聘渠道的质量,实 现优化,同时也是检测甄选录用系统效度的一个有效手段;招 聘录用质量高的话,员工在实际工作中的表现就会比较好,减 轻管理的负担。

u 2、多维性:员工的绩效可表现在多方面; 一般来说,可以从工作业绩、工作能力、工作态度三方

面来评价。

u 3、动态性:绩效是会变动的。

人力资源管理概论(人大董克用第三 版)第9章绩效管理

二、绩效管理

(一)绩效管理的含义 绩效管理就是指制定员工绩效目标并收集与绩效有关的信

息,定期对员工的绩效目标完成情况作出评价和反馈,以确保

u 绩效管理是整个人力资源管理系统的核心;同时还是企业管 理的一个重要工具。

机械设计基础 第9章 机械零件设计概论

m —随材料和应力状态而定的幂指数,如受弯钢制零件m = 9

r —对应于N0的疲劳极限,称为材料的疲劳极限,如 1, 0

对应于 N 的疲劳极限:

rN

m

N0 N

r

kN r

kN

m

N0 N

kN —寿命系数; 当N ≥ N0时,取kN = 1。

2. 影响机械零件疲劳强度的主要因素

影响机械零件疲劳强度的因素很多,有应力集中、零件尺寸、 表面状况、环境介质、加载顺序和频率等,其中以前三种最为重 要(只影响应力幅,不影响平均应力)。

F

F

F

F

F

n

n

n FFs

n

F nF

Fs n

Fs F

F

m

F

m

F 2{

}F

F

m

F{

m FS

FS m

2

m

F

} mFs m

n

Fs

n

F

Fs F

Fs

F 2

预备知识 3. 剪切和挤压的实用计算

假设切应力在剪切面(

m-m 截面)上是均匀分布的

, 得实用切应力计算公式:

Fs

A

切应力强度条件: Fs

挤压力 Fbs= F

(2)接触面为圆柱面 Abs—直径投影面面积

预备知识 3. 剪切和挤压的实用计算

d

δ Abs d

(a

(b

d

(c

)

挤压强度条件:

)

bs

Fbs Abs

)

bs

bs 许用挤压应力,常由实验方法确定

塑性材料: bs1 .5 2 .5 脆性材料: bs0 .9 1 .5

机械设计基础第9章机械零件设计概论(六-1)

一)强度准则

强度准则是指零件中的应力不得超过许用值。

即: σ ≤ σlim

σlim ----材料的极限应力

脆性材料:σlim = σB (强度极限)

延伸率 < 5%

塑性材料:σlim = σS (屈服极限) 延伸率 > 5%

为了安全起见,引入安全系数S,得:

B

如齿轮、凸轮、滚动轴承等。

潘存云教授研制

潘存云教授研制

若两个零件在受载前是点接触或线接触。受载后,

由于变形其接触处为一小面积,通常此面积甚小而表

层产生的局部应力却很大,这种应力称为接触应力。

这时零件强度称为接触强度。

机械零件的接触应力通常是随时间作周期性变化的,在载荷重复作用下,首先在

表层内约20μm处产生初始疲劳裂纹,然后裂纹逐渐扩展(润滑油被挤迸裂纹中将

▲使用功能要求 ▲经济性要求 ▲劳动保护要求 ▲可靠性要求 ▲其它专用要求

机器的可靠度——指在规定的使用时间内和预定的环 境下机器能够正常工作的概率。

机器由于某种故障而不能完成预定的功能称为失 效,它是随机发生的,其原因是零件所受的载荷、环 境温度、零件本身物理和机械性能等因素是随机变化 的。为了提高零件的可靠性,就应当在工作条件和零 件性能两个方面使其变化尽可能小。

▲使用功能要求 ▲经济性要求 ▲劳动保护要求 ▲可靠性要求 ▲其它专用要求

其它专用要求——针对不同机器所特有的要求。例如: 1)对机床有长期保持精度的要求; 2)对飞机有质量小,飞行阻力小而运载能力大的要求;

3)对流动使用的机器有便于安装和拆卸的要求;

4)对大型机器有便于运输的要求等等。

第9章 建筑外部空间环境

9.1.4 建筑外部空间环境设计的意义

建筑外部空间环境设计与美化已成为当今建筑师严肃对待的重要课 题,它同功能、技术、经济等问题一样,已成为规划和建筑总体设计 中的一个重要内容,其重要意义主要体现在以下三个方面:

(1) 体现环境设计的独立性和完整的设计思想 建筑外部空间环境 设计,摆脱了“工艺决定一切”设计思想的束缚,改变了听其自然、无 所作为的观念。它是在满足生产工艺要求的前提下,规划、总图运 输、建筑、工艺、环境、公用设备工程等各专业在自己的范围内, 积极、主动、充分地考虑环境问题,并通过相互配合、协调得到综 合性设计研究成果。建筑外部空间环境设计不再是工程建设后期的 “边角处理”或“修修补补”,更不是随意附加一些假山喷泉、花坛盆景、 花墙景门、亭阁游廊;而是在规划和建筑设计的蓝图上,就应该体现 美化建筑外部空间环境的完整设计思想。只有这样,才能创造出一 个统一、协调、优美的整体形象。

9.1.3 基地红线

基地红线是在规划部门下发的基地蓝图上所圈定的工程项目建筑用地范 围,是基地与相邻的其他基ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ的分界线。当基地与城市道路接壤时,其相 邻处的建筑红线为城市道路红线。建筑物与基地红线之间的关系要注意 以下五个方面:

1) 根据城市规划要求,建筑物基底范围包括基础和埋地管线(除去与城市 管线相连接的部分)都应控制在红线的范围之内。如果城市规划主管部门 对建筑物边界距离还有其他要求,也必须遵守。 2) 建筑物与相邻基地之间,应在边界红线范围以内留出防火通道或空地。 如果建筑物前后都留有空地或道路且符合消防规范要求,也可以与相邻基 地的建筑毗邻建造。

(2) 具有物质与精神方面的双重功能 建筑空间及其外部环境,既要满足 人们生产和日常生活的需要,又要满足人们精神生活的需要。生产工艺 和设备固然是决定生产效益的主要因素,但人的素质和精神力量更是不 容忽视的决定因素。人的智慧和精神力量是任何物质不能代替的。生产 企业的总体规划和建筑设计不能只见机器不见人,只有工艺,没有人情。

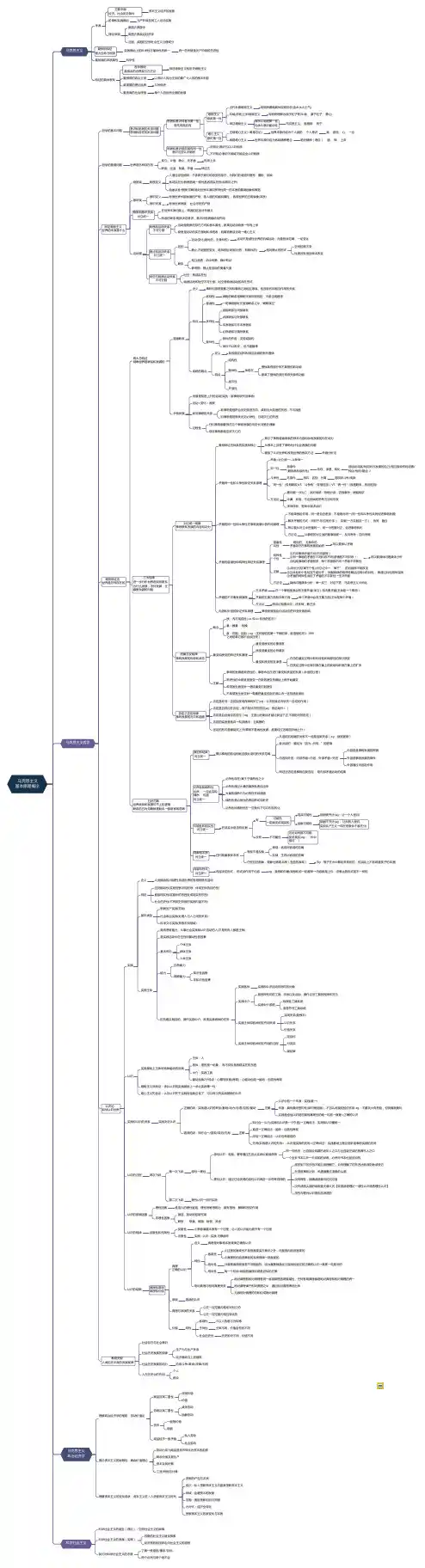

马克思主义基本原理概论思维导图

马克思主义

主要来源 经济、社会历史条件

资本主义经济的发展

来源

阶级和实践基础

无产阶级及其工人运动实践

德国古典哲学

理成分

最鲜明特征 强大生命力根源

实践基础上的科学性与革命性的统一

统一的关键是无产阶级的先进性

最彻底的本质属性

科学性

必然性和偶然性 必然: 一定会实现 偶然: 机遇 对立统一

必然性通过大量的偶然性表现出来 大量的偶然行为必然性开辟道路 偶然性是必然性的表现形式和补充

必然性和偶然性在一定条件下可以相互转化

可能性和现实性 对立统一

在现实中是否有依据

现实可能性

依据很充分(eg:让一个人登月)

有

可能性 一定能变成现实的

抽象可能性

层次性

开放性

发展是前进上升的运动(实质:新事物取代旧事物)

运动=变化>发展

永恒发展

新旧事物的关系

新事物是指符合历史前进方向、具有远大前途的东西,不可战胜 旧事物是指丧失历史必然性、日趋灭亡的东西

过程性

任何事物都要放在这个事物发展的历史长河里去理解 现存事物都是应该灭亡的

揭示了事物普遍联系的根本内容和永恒发展的内在动力

实践和认识的关系

实践决定认识

知行合一(认为实践和认识是一个东西)→正确说法:实践和认识要统一

错误的词:知行合一/直观/滞后/先导

注解

直观→正确说法:能动:创造性再现 滞后→正确说法:认识也有超前的

先导(实践是认识的先导×;认识是实践的先导×)正确说法:实践基础上理论创新是事物实践的先导

感性认识:观察、看等通过五官从实践中直接获得

人的认识能力提升有一个过程认识的规律反复性和无限性无限性实践认识实践无限循环含义真理是对事物本质规律正确的认识这里的客观性不是指客观实在意识之外而是指内容是客观客观性真理的内容是事物的本质规律是客观特性绝对性只要是真理就具有不可推翻性因为真理都是经过实践检验过的正确的认识真理一定是对真理正确的认识相对性每一个阶段时期的真理只能是近似的正确绝对真理和相对真理是同一客观真理的两重属性任何客观真理都是绝对真理和相对真理的统一绝对真理与相对真理关系绝对真理寓于相对真理之中通过相对真理表现出来真理和谬误认识的结果真理和价值无数相对真理的总和构成绝对真理谬误错误的认识在一定范围内是绝对对立真理与谬误的关系在一定范围内相互转化客观性不以人的意志为转移价值特性主体性主体不同价值会有所不同社会历史性历史阶段不同价值不同社会存在与社会意识生产力与生产关系社会历史发展的规律经济基础与上层建筑唯物史观人类历史本身的发展规律社会历史发展的动力阶级斗争革命改革科技个人人在历史中的作用群众使用价值商品及其二重性价值具体劳动劳动及其二重性抽象劳动理解政治经济学的枢纽

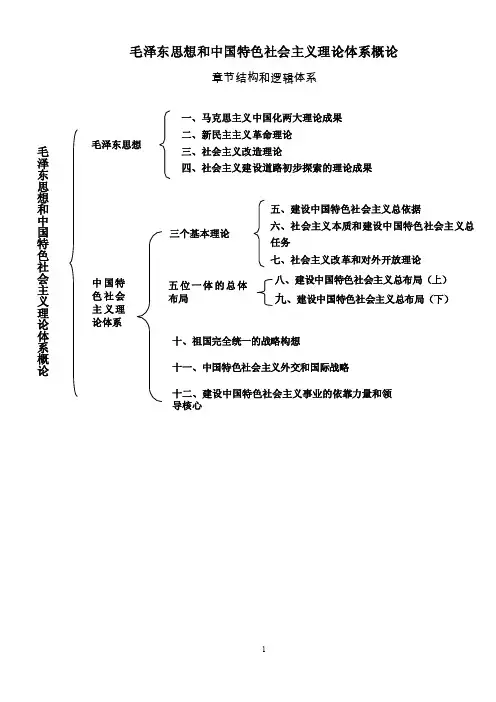

毛中特思维导图纪夏楠

毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论章节结构和逻辑体系八、建设中国特色社会主义总布局(上)九、建设中国特色社会主义总布局(下)毛泽东思想三个基本理论中国特色社会主义理论体系五位一体的总体布局毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论一、马克思主义中国化两大理论成果二、新民主主义革命理论三、社会主义改造理论四、社会主义建设道路初步探索的理论成果十、祖国完全统一的战略构想十一、中国特色社会主义外交和国际战略十二、建设中国特色社会主义事业的依靠力量和领导核心五、建设中国特色社会主义总依据六、社会主义本质和建设中国特色社会主义总任务七、社会主义改革和对外开放理论第一章 马克思主义中国化的两大理论成果第二章 新民主主义革命理论新民主主义革命理论的形成6个主要内容 实事求是思想路线的科学内涵主要内容 马克思主义中国化及其发展毛泽东思想马克思主义中国化的两大理论成果实事求是是马克思主义中国化理论成果的精髓实事求是思想路线形成和发展 实事求是思想路线与马克思主义中国化理论成果精髓形成和发展 中国特色社会主义理论体系历史地位形成和发展历史地位新民主主义革命理论近代中国社会的演变与新民主主义革命的开端 新民主主义革命的总路线和基本纲领新民主主义革命的道路和基本经验新民主主义革命总路线 新民主主义革命总路线基本纲领————政治纲领、经济纲领和文化纲领 半殖民地半封建社会的中国的基本特点 马克思主义中国化的提出原因 马克思主义中国化的科学内涵马克思主义中国化两大理论成果的关系 新民主主义革命理论的形成新民主主义革命理论的道路 新民主主义革命胜利的基本经验新民主主义革命的发展道路农村包围城市、武装夺取政权道路的必要性新民主主义革命三大法宝 中国革命建立统一战线的原因中国革命为什么必须以长期的武装斗争为主要形式 新民主主义革命时期,中国共产党建设的主要内容和经验新民主主义革命理论的历史意义第三章 社会主义改造理论第四章 社会主义建设道路初步探索的理论成果社会主义改造道路和历史经验社会主义建设道路初步探索的理论成果社会主义建设道路初步探索的重要思想成果社会主义建设道路初步探索的意义和经验教训社会主义建设道路初步探索的理论成果调动一切积极因素,正确处理社会主义社会的矛盾 社会主义经济建设道路与指导方针 社会主义政治建设和思想文化建设思想初步探索的其他理论成果新民主主义社会的性质和特点 新民主主义社会的主要矛盾 党在过渡时期的总路线由新民主主义向社会主义转变的历史必然性从新民主主义到社会主义的过渡 社会主义建设道路初步探索的意义社会主义建设道路初步探索的经验教训适合中国特点的社会主义改造道路 对个体农业的社会主义改造对个体手工业的社会主义改造 对资本主义工商业的社会主义改造 社会主义改造的基本经验和历史意义社会主义改造理论 社会主义基本制度的初步确立 1956年我国社会的主要矛盾 社会主义基本制度确立的深远意义第五章 建设中国特色社会主义总依据第六章 社会主义本质和建设中国特色社会主义总任务建设中国特色社会主义总依据社会主义初级阶段理论社会主义初级阶段的基本路线社会主义初级阶段的科学内涵我国将长期处于社会主义初级阶段的主要原因科学把握我国发展的阶段性特征 社会主义初级阶段理论提出的重大意义社会主义初级阶段基本路线为什么要坚持以经济建设为中心四项基本原则社会主义本质和建设中国特色社会主义总任务社会主义本质建设中国特色社会主义总任务社会主义本质首要的基本理论问题 根本任务是解放和发展生产力的原因科学技术是第一生产力的科学内涵 建设中国特色社会主义的根本目的 如何理解坚持共同富裕的目标坚持经济社会发展与人的全面发展的统一社会主义本质的科学概括 分“三步走”基本实现现代化 全面建成小康社会实现中华民族伟大复兴的中国梦内涵社会主义根本任务社会主义初级阶段的基本纲领社会主义初级阶段的基本纲领主要内容 正确认识和处理最高纲领和最低纲领的关系社会主义本质论断的特点第七章 社会主义改革和对外开放理论社会主义改革和对外开放理论改革开放是坚持和发展中国特色社会主义的必由之路改革开放是我国一项长期的基本国策改革开放是决定中国命运的关键抉择改革是社会主义制度的自我完善和发展 以巨大的政治勇气和智慧全面深化改革 正确处理改革、发展、稳定的关系建 设中 国 特 色 社 会 主 义总布局(上)对外开放是中国人民准确把握历史和时代发展规律的正确选择全方位、多层次、宽领域的对外开放全面提高开放型经济水平全面提高开放型经济水平(如何实施)建设中国特色社会主义经济建设中国特色社会主义政治社会主义初级阶段的基本经济制度社会主义市场经济体制丰富内涵 社会主义市场经济体制的基本特征 社会主义初级阶段的分配制度 推动经济持续健康发展坚持走中国特色社会主义政治发展道路 发展社会主义民主建设社会主义法治国家的重大意义 推进政治体制改革第八章 建设中国特色社会主义总布局(上)第九章建设中国特色社会主义总布局(下)建设中国特色社会主义总布局(下)建设中国特色社会主义文化构建社会主义和谐社会坚持走中国特色社会主义文化先进文化的构成建设社会主义核心价值体系基本内涵培育和践行社会主义核心价值观基本内容加强思想道德建设发展教育和科学建设社会主义文化强国建设社会主义和谐社会的总体思路保障和改善民生创新社会治理体制大力推进生态文明建设建设社会主义生态文明的总体要求树立生态文明理念坚持节约资源和保护环境的基本国策第十章 祖国完全统一的战略构想第十一章 中国特色社会主义外交和国际战略祖国完全统一的战略构想外交和国际战略理论的形成依据实现祖国完全统一是中国人民的共同心愿台湾问题的由来和实质从武力解放台湾到和平解放台湾“和平统一、一国两制”构想的基本内容和重要意义一国两制”构想在香港、澳门的成功实践 新形势下和平统一、一国两制“构想的重要发展中国特色社会主义外交和国际战略实现祖国完全统一是中华民族的根本利益中国坚持走和平发展的道路和平与发展是当今时代的主题原因世界多极化和经济全球化趋势在曲折中发展中国走和平发展道路的依据和重要意义坚持独立自主的和平外交政策 维护世界和平,促进共同发展“和平统一、一国两制”构想的形成和发展第十二章 建设中国特色社会主义的依靠力量和领导核心建设中国特色社会主义的依靠力量和领导核心中国特色社会主义事业的依靠力量中国特色社会主义事业的领导核心党的领导是社会主义现代化建设的根本保证(党的性质) 为什么坚持党的领导必须改善党的领导 全面提高党的建设科学化水平建设中国特色社会主义是全国各族人民的共同事业巩固、发展爱国统一战线与各民族大团结。

第9章 财务管理营运资金概论

预防动机

应付意外情况而需要保持必要的现金 支付能力

利用证券市场大幅度跌落,购入有价 投机动机 证券,以便在证券市场反弹时获利

影响因素

企业销售水平

企业愿意承担风险的程度 企业临时举债能力的强弱 企业对现金流量预测的可

靠程度 金融市场上投资机会 企业对待风险的态度

(二)现金持有成本

组成内容 管理成本 机会成本 转换成本 短缺成本

(4)随机模式(米勒-奥尔模式)

假设:每日的净现金流量是一个随机变量,其变化服从正态分布。

现

A

金

持 上限

有

量

下限

H

最优现金返回线

R

L B

时间 0

确定目标现金余额的基本步骤:

1)确定现金余额下限(L)。 2)估算每日现金余额变化的方差。 3)确定利息率和交易成本。 4)计算上限及最优现金返回线。

R 3 3F2 L 4r

第九章 营运资金管理

生命在于运动——流动资金管理

流动资金像奔流不息的河水一样孕育着企业的生命, 水流得越快,企业的生命力便越强。加快企业流动资 金周转,意味着使企业增值速度加快。

授课内容

第一节 营运资金的概念与特点 第二节 现金管理 第三节 应收账款管理 第四节 存货管理

第一节 营运资金的概念与特点

现金折扣额=198×(2%×40%+1%×10%)=1.78(万元) 机会成本的计算:

应收账款平均收账期=40%×10+10%×20+50%×60=36(天) 应收账款周转率=360/36=10(次) 应收账款平均余额=198/10=19.8(万元) 维持赊销业务所需资金=19.8×70%=13.86(万元) 应收账款机会成本=13.86×10%=1.386(万元)

社会学概论第9章

二、社会组织的类型

(二)我国社会组织的分类 1.以产业为标准,分为三类组织: (1))第一产业组织:是指以自然为开采对象的产业组织形式,包括农业、林业、牧业、 渔业,以及石油开采业和地质勘探业等。 (2)第二产业组织:是指在第一产业组织基础上形成的产业,包括工业(制造业、电力、 煤气)和建筑业。 (3)第三产业组织:包括流通部门和服务部门两大类。

【关键概念】

社会组织、正式组织、组织结构、组织管理、科层制、单位制、民间组织

第一节 社会组织的特征

一、社会组织的构成要素

1.规范 规范是指稳定的规则与规章制度。规范是社会互动的基础,是社会关系及其功能价值的具 体表现。

2.地位 (1)地位是指人们在社会关系空间中所处的位置。 (2)形式:归属地位、成就地位 归属地位是与生俱来的,如性别、种族等;成就地位则是依靠个人后天的努力所取得的地 位,如医生、教师等。社会组织中的地位主要是成就地位。

一、组织结构

(二)组织结构的内容 1.组织结构的设计 (2)微观结构—职务工作 组织结构的职务工作结构设计,是对某类工作进行研究,以确定这一工作的内容和数量 及完成该工作所应具备的责任、权力和技能。

一、组织结构

(二)组织结构的内容 1.组织结构的设计 职务结构设计包括以下内容: ·划定工作范围及经常出现的问题。 ·制定工作规程和工作定额。 ·推广适用的工作方法和劳动工具,提高工作效率。 ·量才用人,合理配置工作人员。 ·明确每一职位上的责任和权力,制定考核办法,并以此为基础进行奖惩。 ·制定完备的沟通渠道,以形成完备的职务网络。

一、组织结构

(二)组织结构的内容 2.在组织结构设计中应遵循如下原则 (1)目标任务原则。企业内部的机构、职务、职位,应根据工作的需要来设计。 (2)有效管理跨度原则。 (3)分工协作原则。 (4)统一指挥原则。指 (4)责权对等的原则。 (5)精简与效率原则。 (6)统一领导与分级管理的原则。

《公共财政概论》课程思维导图

经济稳定与发展职能(稳定中求发展)

运用各种收支手段,逆经济风向调节,促进社会 总供求的平衡

财政介入经济稳定与发展的机制和手段

运用财政收支活动中的制度性因素,发挥“自动” 稳定的作用

通过合理安排财政收支结构,促进经济结构优化

保障社会和谐稳定与国家长治久安的职能

财政是国家治理的基础和支柱,财政体制在治国 安邦中始终发挥基础性、制度性、保障性作用

公共选择学派(布坎南、图洛克):公共部门经 济、国家的组织和机构、政治制度

现代主要理论

原因:市场失灵论

决策:公共选择论

西方财政理论基本内容

对象:公共产品论

模式:公共财政论

目的:公共需要论

中国古代的财政思想

马克思和恩格斯的财政思想

马克思主义的财政思想

列宁的财政思想

毛泽东的财政思想

“国家分配论”

“国家资金运动论”

收入分配不公平

市场经济 → 要素分配 → 形成收入差距(个体要 素禀赋不同)→ 市场失灵

宏观经济波动

表现:市场机制 → 过度竞争 → 供求失衡的反复 →市场失灵

原因:需求冲击、供给冲击、技术进步、体制变 化

市场无效

政府与市场的关系是财政的核心问题

政府与市场之间是互补关系

市场配置资源 → 市场失灵 → 政府介入和干预配 置资源 → 财政

政府活动扩张理论(瓦格纳法则)

财政支出规模与结构

财政支出规模变化的理论分析

梯度渐进增长理论(皮科克和威斯曼的替代—规 模效应理论)

经济发展阶段理论

非平衡增长理论

政治

宏观

经济

影响财政支出规模的因素分析

微观

社会

政治决策程序

财政支出职能结构

第9章机械设计概论

与应力循环次数(即使用期限或寿命)有关的断裂。

§9-2 机械零件的强度 三、变应力下的许用应力 1、疲劳曲线

应力σ与应力循环次数N 之间 的关系曲线称为:疲劳曲线 由图可知:应力越 小,试件能经受的 循环次数就越多。 试 验 表 明 , 当 N>N0 以 后 , 曲 线 趋于水平,可认为 在无限次循环时试 件将不会断裂。 O σ

[ ]

B

S

表9-1 常用钢铁材料的牌号及力学性能 材 料 类 别 牌 号

Q215 Q235 Q275 20 优质碳素 35 结构钢 45 35 SiMn 合金 40Cr 结构钢 20CrMnTi 60Mn ZG270-500 铸 钢 ZG310-570 ZG42SiMn HT150 灰铸铁 HT200 HT250 QT400-15 球墨铸铁 QT500-7 QT600-3 碳素 结构钢

§9-3 机械零件的接触强度 三、计算公式(赫兹公式)

对于点、线接触的情况,其接触 应力可用赫兹应力公式计算。

1 1 1 2 H 2 1 12 1 2 E E 1 2 Fn b

σH σH

Fn

ρ1 b

ρ2

Fn

ρ1 b

28

§9-3 机械零件的接触强度 二、疲劳点蚀

实验证明: (1)润滑油会加剧点蚀的形成。

( 2 )如接触表面无润滑油,则 磨损的速度远远超出裂纹的扩展 速度,即主要失效形式为磨损。

2、点蚀的后果:

1)使零件表面的接触面积减小,承载能力下降;

2)零件表面的平滑度下降,传动中会产生振动和噪音。

疲劳点蚀常是齿轮、滚动轴承等零件的主要失效形式。

ρ2

Fn

ρ1 b

由图看出,作用在两圆柱体上的 接触应力具有大小相等,方向相 反。且左右对称及稍离接触区中 线即迅速降低等特点。