2018-2019学年人教版《拿来主义》导学案(1)

人教版《拿来主义》导学案 (1)

《拿来主义》优质导学案一、教学目标1、知识教育目标(1)理解本文的题旨和拿来主义的基本含义。

(2)掌握本文的论证结构,体会鲁迅杂文的艺术特点。

2、能力训练目标(1)通过阅读和分析本文,训练学生的逻辑思维能力。

(2)通过学习本文的论证方法,训练学生的写作能力(2)通过学习本文形象、含蓄、幽默、犀利的语言,提高学生的语言表达能力。

3、情感陶冶目标通过学习本文,加深对祖国改革开放国策的认识和理解,培养学生博大的心胸和远大的政治情怀。

二、教学重点1、引导学生透过词语的表面,分析其深刻内涵。

2、学习运用生动形象的比喻论证法。

三、教学难点体会鲁迅先生杂文尖锐犀利、幽默诙谐的语言风格。

四、教学方法引导探究法五、教学课时二课时第一课时[导入]由于改革开放,国门敞开,大量国外的东西涌入我国。

这涌入的有先进的科技,但同时也有腐朽的资本主义生活方式。

著名作家冯骥才先生到法国访问,在一次欢迎宴会上,外国记者接二连三地向他提问。

其中一位记者问:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们就不担心变成资本主义吗?”冯先生回答:“不!人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉不会变成牛。

”他幽默机智的回答,博得满堂喝彩。

是的。

我们学习资本主义的东西,不会变成资本主义,同样,继承文化遗产时,只要我们坚持正确的原则,就一定能够有助于新事物的发展,这个原则就是“拿来主义”。

那么,什么是拿来主义,为什么要实行拿来主义呢?让我们一起来看看鲁迅先生的答案吧。

[新课]一、时代背景本世纪30年代,国民党反动政府为推行政治上的卖国主义政策,在文化政策及其活动上,主张“全盘西化”,贩卖民族虚无主义的文化观点,极力摧残民族文化。

而在当时的左翼文化战线的内部,在“文艺大众化”问题的讨论中,一些受极“左”思潮影响的同志,又把“采用旧形式”视为“机会主义”、“类乎投降”,也不能正确对待民族文化遗产。

针对这些情况,鲁迅先生以马列主义学说为指导,凭借自己丰富的知识和建设新文化过程中积累的经验,写下了这篇著名的杂文,回答了如何对待外国文化遗产(也包括民族文化遗产)的立场、态度和方法问题,并富有创新意义地命名为“拿来主义”。

《拿来主义》导学案

《拿来主义》导学案拿来主义导学案学习目标:1. 了解拿来主义的概念和特点。

2. 掌握拿来主义的优点和缺点。

3. 探讨拿来主义在现实生活中的应用。

导学步骤:第一步:引入1. 引导学生思考并讨论:你们对“拿来主义”这个词有什么了解?它是什么意思?2. 引导学生提出问题:我们在日常生活中是否存在拿来主义的现象?它有哪些优点和缺点?第二步:学习拿来主义概念1. 讲解拿来主义的定义:拿来主义是一种获取和运用他人已经建立起来的经验、知识、成果的态度。

拿来主义强调借鉴他人的优点和经验,通过模仿、学习、借用等手段来提高自己。

2. 分析拿来主义的特点:a. 借鉴和学习他人的经验和成果。

b. 运用在当前的实际情境中。

c. 通过模仿、借用等方式获取和应用外部资源。

第三步:掌握拿来主义的优点和缺点1. 分组讨论:请同学们分组讨论拿来主义的优点和缺点,并记录下来。

2. 交流讨论:请各组代表分享并展示出来。

教师引导整理出以下优点和缺点:优点:利用他人的经验和成果能够快速提高自身能力,降低成本,避免重复劳动,激发创新思维。

缺点:可能导致缺乏独创性,过分依赖他人,缺乏真正的创新能力。

第四步:探讨拿来主义在现实生活中的应用1. 小组讨论:请同学们分组讨论在日常生活中哪些场景下能够应用拿来主义,并记录下来。

2. 交流讨论:请各组代表分享并展示出来。

教师引导整理出以下应用场景:a. 学习中借鉴他人的学习方法和经验。

b. 创业中分享、参考行业先进经验。

c. 设计和创作中参考他人的作品和创意。

d. 职场中借鉴成功案例和管理经验。

第五步:总结与评价1. 引导学生回顾所学内容,总结拿来主义的概念、特点、优点和缺点。

2. 谈论个人观点:你认为拿来主义在现实生活中的应用能够带来什么影响?你更倾向于采用拿来主义还是发展独创性?为什么?家庭作业:写一篇观点文,阐述自己对于拿来主义的看法,并结合现实生活中的例子说明你的观点。

拿来主义是一种获取和运用他人已经建立起来的经验、知识、成果的态度。

鲁迅的《拿来主义》导学案(精选7篇)

鲁迅的《拿来主义》导学案(精选7篇)鲁迅的《拿来主义》导学案篇1学习目标:1、知识与能力:把握文章思路及论证方法;领会本文语言的讽刺意味,学习本文幽默犀利的语言;2、情感态度价值观:领会“拿来主义”的含义,认清对待外来文化及本国文化遗产应持有怎样的正确态度和“拿来主义”的现实意义。

教学重难点:1、把握文章思路及论证方法。

(重点难点)2、理解“拿来主义”含义。

(重点)3、揣摩词语的讽刺意味。

(难点)课前预习一、相关知识1、走近作者:鲁迅,原名周树人,浙江绍兴人,是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。

他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。

作品主要有短篇小说《呐喊》《徬徨》《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,以及大量的杂文集,如《坟》《而已集》《二心集》《华盖集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。

鲁迅最杰出的是杂文创作。

其杂文“象投枪,象匕首,直刺向黑暗势力”。

他的作品是一部记录着对黑暗愤懑和对光明渴慕的民族启示录。

2、且介亭的缘起:有一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路的区域,这个地区有“半租界”之称。

鲁迅先生因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤懑。

“且介亭”暗示这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了国民党统治下半殖民半封建的黑暗现实。

3、写作背景:本文写于一九三四年六月四日。

“九·一八”事变之后,日本帝国主义把魔爪伸向华北,蒋校长反动统治集团越来越依附英美帝国主义,肆无忌惮地出卖民族利益,讨好帝国主义,从政治、经济、文化艺术方面奉行一条彻头彻尾的卖国投降路线。

英美帝国主义除了肆意践踏我国领土主权,疯狂掠夺我国经济资源外,还用腐朽没落的西方文化腐蚀我国人民,反动政府和帝国主义互相勾结,一个“送去”,一个“送来”,中国面临着“殖民地化”的严重危机。

长期以来,由于中国政治、经济、文化上的落后,各帝国主义不断输入鸦片、枪炮、香粉、电影及各种小东西进行军事、经济、文化侵略,因而使清醒的青年们对于外来的东西“发生了恐怖”,产生了一种盲目排外的思想,不能正确对待外国的东西。

《拿来主义》导学案

第8课《拿来主义》导学案一、教学目标1、知识教育目标(1)理解本文的题旨和拿来主义的基本含义。

(2)掌握本文的论证结构,体会鲁迅杂文的艺术特点。

2、能力训练目标(1)通过阅读和分析本文,训练学生的逻辑思维能力。

(2)通过学习本文的论证方法,训练学生的写作能力(3)通过学习本文形象、含蓄、幽默、犀利的语言,提高学生的语言表达能力。

3、情感陶冶目标通过学习本文,加深对祖国改革开放国策的认识和理解,培养学生博大的心胸和远大的政治情怀。

二、教学重点1、引导学生透过词语的表面,分析其深刻内涵。

2、学习运用生动形象的比喻论证法。

三、教学难点体会鲁迅先生杂文尖锐犀利、幽默诙谐的语言风格。

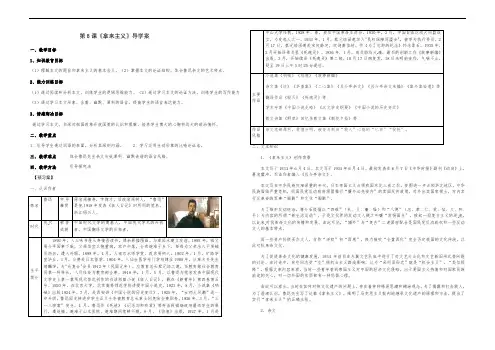

四、教学方法引导探究法【预习案】一、认识作者姓名鲁迅字号籍贯原名周樟寿,字豫才,后改名周树人,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名。

浙江绍兴人。

时代现代荣誉成就中国现代文学的奠基人,中国现代学术的开创者,中国翻译文学的开拓者。

生平简介1892年,入三味书屋从寿镜吾读书,课余影描图画。

与章闰水建立友谊。

1893年,祖父周介孚因事下狱,父周伯宜又抱重病,家产中落,全家避难于乡下。

每每为父亲出入于质铺及药店,遭人冷眼。

1898年,4月,入南京水师学堂,改名周树人。

1902年,1月,矿路学堂毕业。

3月,公费赴日本留学。

1904年,入仙台医学专门学校肄业1908年,从章太炎先生炳麟学,为"光复会"会员1912年(民国元年),应教育总长蔡元培之邀,任教育部社会教育司第一科科长。

八月任命为教育部佥事。

1918年,1月,5月,以鲁迅为笔名发表中国现代文学史上第一篇用现代体式创作的白话短篇小说《狂人日记》,载在《新青年》第四卷第五号。

1920年,在北京大学,北京高等师范学校讲授中国小说史,1923年,8月,小说集《呐喊》出版1924年,7月,赴西安讲《中国小说的历史变迁》。

1925年,“女师大风潮”进一步升级,鲁迅因支持进步学生正义斗争被教育总长章士钊免除佥事职务,1926年,3月,“三一八惨案”发生。

拿来主义导学案(优秀5篇)

拿来主义导学案(优秀5篇)《拿来主义》导学案篇一【原文出处】现代中小学教育  【原刊地名】长春  【原刊期号】199902  【原刊页号】29~32  【分 类 号】g31  【分 类 名】中学语文教学  【复印期号】199904  【 标 题 】试说《拿来主义》教学  【 作 者 】丁立新  【作者简介】丁立新 作者单位:130041 长春市第十一中学   【 正 文 】  我所说课的篇目是《拿来主义》,它是高中一年级的教学内容,具体编排在第一册第三单元(议论文)的第二篇。

大纲对高中阶段在议论文方面就阅读能力和写作能力的要求如下:学生能阅读较复杂的议论文,在理清层次把握中心论点的基础上,能分析论证方法,注意文章的逻辑性;在写作方面能写一般的议论文,论点明确,论据较充分,且能运用常见的论证方法,有一定的逻辑性和说服力。

《拿来主义》一文是鲁迅先生写的关于继承文化遗产方面的一篇杂文。

鲁迅先生的杂文是“嘻笑怒骂皆成文章”,“犀利幽默”是其语言特点。

因果论证、比喻论证是其突出的论证方法。

另外本文形成于本世纪30年代,作者写此文有极强的针对性,这与今天学生的实际生活相隔半个多世纪之久。

高中语文 拿来主义(第1课时)导学案 新人教版必修4

高中语文必修四导学案:拿来主义(第1课时)【学习目标】1、了解写作背景2、积累字词基础知识3、理清文章的基本思路,整体感知课文【自主学习】1. 写作背景作品写于1934年,国民党实行反革命的文化“围剿”,奉行卖国主义政策,各种错误思潮泛滥,遗老遗少的封建复古主义,卖国求荣的“全盘西化”论调甚嚣尘上。

在左翼文艺队伍中,对要不要和怎样继承文化遗产的问题,思想比较混乱。

针对这种状况,鲁迅阐明马克思主义关于批判地继承文化遗产的原理和方法,提倡“拿来主义”,反对“闭关主义”和“送去主义”,主张从文化遗产中吸取精华,剔除糟粕。

2. 字词储备(解释下列词语的意思,并对加点的字注好拼音)礼尚往来:礼节上重在有来有往。

尚,崇尚、重视。

仪节:礼节。

大度:气量宽宏。

自诩.(xǔ):自我夸耀。

诩,夸耀。

给.(jǐ)与:给。

残羹.(ɡēnɡ)冷炙.(zhì):吃剩的饭菜。

文中借指权贵们的施舍。

冠冕..(ɡuānmiǎn):“冠冕堂皇”的省语,意思是很体面,有气派。

冕,古代帝王的礼帽。

吝啬.(sè):过分爱惜自己的财物,当用不用。

本文中并非贬义。

孱头..(càntou):软弱无能的人。

方言。

蹩.(bié)进:躲躲闪闪地走进。

玄虚:文中指用来掩盖真相、使人迷惑的手段。

国粹:原指国家文化中的精华,文中是反语。

【合作探究】1、整体感知课文,理清本文结构请同学们用框式图绘出文章的结构闭关主义:落后挨打破先送——古画实质:媚外、投降送去主义:举例还有——古董危害:亡国、贻害还要送——活人子孙拿来主义怕:徘徊不敢走进门——孱头破怒:放一把火烧光——昏蛋喜:接受一切——废物立“吃掉”立:占有、挑选“荐”“走散”2、归纳文章的主题文章归纳了国民党反动派的卖国主义政策和一些人对待文化遗产的错误态度,阐明了马克思主义关于批判继承文化遗产的基本原理,指出了正确的继承和借鉴乃是建设民族新文化的必不可少的条件。

《拿来主义》导学案 统编版高中语文必修上册

C玄虚。

________炮枪和烟灯,________形式和印度、波斯、阿剌伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,________背着周游世界,一定会有人看,________我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。

A、因为虽然但是所以B、只有虽然倘使但C、虽然但是只要但D、只有因为所以因此【答案】B【详解】见原文。

4.下列各句中加点的成语,使用恰当的一句是()A.投桃报李,礼尚往来....,是人之常情,更是中华民族的传统美德。

B.这些复习资料题型陈旧,毫无新意,这种残羹冷炙....是很难保证复习质量的。

C.陈教授的反驳,有理有据,义正词严,冠冕堂皇....,无可非议。

D.主持人说:“李教授刚才那番话是抛砖引玉....,下面请各位同学畅所欲言。

”【答案】A 【详解】礼尚往来,礼节上重在有来有往,也用来指你对我怎样,我也对你怎样。

使用正确。

残羹冷炙,剩下的饭菜或别人的施舍。

冠冕堂皇,比喻外表很体面,实际并不如此。

抛砖引玉:谦辞,比喻用粗浅的、不成熟的意见引出别人高明的、成熟的意见。

后三个成语皆不合语境。

5.下列对文学、文化常识的表述,不正确的一项是A.鲁迅,原名周树人,字豫才,浙江绍兴人。

中国现代伟大的文学家、思想家、革命家,中国文化革命的主将。

B.鲁迅的主要作品有小说集《呐喊》《彷徨》及历史小说集《故事新编》,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,杂文集《华盖集》等若干。

C.《拿来主义》选自《且介亭杂文》,“且介”取“租界”之半,“且介亭”即“租界里的亭子间”。

D.鲁迅的《狂人日记》收在短篇小说集《彷徨》中,是中国现代文学史上第一部白话小说。

【答案】D【详解】D《狂人日记》收在短篇小说集《呐喊》中。

6.把下面五句话按顺序填入横线处,使之成为语意连贯的一段话,其中最恰当的一项是( )有一个值得注意的问题,鲁迅先生在《拿来主义》一文中的本意是我们不但要从“西方”拿来,________________________。

《拿来主义》第一课时导学案

设计者

时间

课时

课型

教具

孙书香

10.20

第一课时

讲授课

多媒体

课题

《拿来主义》

学习

目标

1、读课文把握文章思路、结构和观点。

2、体会深入浅出的论证特点和幽默讽刺的语言风格。

重点

难点

读课文把握文章思路、结构和观点。

环节

学习过程

自

主学

习

8’

一、导入新课

现场调查:你读了哪些中外名著,从网上获得哪些信息,是怎样看待这些文化遗产和最新消息的?读了鲁迅的《拿来主义》,相信会受到很多启发。(幻灯片展现课题和鲁迅肖像)

B、“拿来主义”过去没见过这种说法,是个新名词,使人产生新鲜感,好奇心,急于想知道什么是拿来主义,它有什么特点,我们应怎样对待。

C、“拿来”是一个普通易懂的词,“主义”是一个庄重严肃的词,两者放在一起,可知本文讨论的是重大思想政治问题,但又显出深入浅出的特点。

2、从朗读理解入手

第一步,溜览全文,指出“拿来主义”在哪里开始出现(第5段)。

二、作者介绍

学生学过鲁迅哪些作品,了解他的哪些集子,毛主席怎样评价。(在鲁迅肖像旁展示有关内容)

课

堂

导

学

10’

三、理清结构思路

1、从破解题目入手

第一步,学生关书思考:单从题目“拿来主义”可以获得哪些信息。尽量引导学生多角度、全方位透视。如:

A、这是一个议论文题目,单从题目看,没表明作者的观点,是一个论题型题目。

第二步,问题探讨:五段以后,作者紧扣题目展开议论,显得完整而紧凑,但作者为什么不从五段写,前面是不是下笔千言离题万里?

第三步,抽读1—4段。要求:

拿来主义导学案

《拿来主义》导学案拿来主义学习目标:1.结合背景了解什么是“拿来主义”及其了解鲁迅关于批判继承文化遗产的观点。

2.了解杂文的文体特点。

3.琢磨文中运用比喻、挖苦、反语的表达到效。

4.了解先破后立、比喻论证、犀利幽默的写作特色。

一.预习作业鲁迅,原名________,字________,我国____代伟大的文学家、______家、______家。

著有小说集_______、________、__________,散文集_________,散文诗集_________,另著有16部杂文集。

杂文,_____文中的一类,一样以________为主,是直接而迅速地反映社会事的文艺性论文。

以_______、_______、_______、_______为特点,是一种战斗的文体。

二.探讨以下问题问题1:作者在提出“拿来主义”之前,批判了哪两种主义?其作用是什么?________________________________________问题2:“送去主义”的由来是什么,表此刻哪些方面?其实质又是什么,具有什么危害?_________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ ___问题3:如何明白得“捧”、“挂”及“发扬国光”的含义?问题4:第3段要紧用了什么论证方式,说明一个说明道理?____________________问题:试分析“拿来”与“抛来”“抛给”的区别?________________________________________问题6:结合第六自然段分析不能“拿来”的缘故是什么?___________________________________问题7:“大宅子”指的是什么?孱头、混蛋、废物又别离指什么人?对待文化遗产问题上作者批判了哪三种错误态度?____________________问题8:作者以为对待文化遗产的正确态度是什么?_______________________________________________________问题9:结合第10段回答“拿来”的目的是干什么?“拿来“者应该具有什么素养,即实行“拿来主义”的条是什么?________问题10:先破后立,破立之间存在因果关系,试结合进行分析。

《拿来主义》导学案

《拿来主义》导学案【学习目标】1. 仔细阅读《拿来主义》文本,熟悉文本内容。

2. 明晰《拿来主义》的行文逻辑,提出观点、论证观点的方式。

3. 掌握“先破后立”的论证方法。

【学习方法】1. 自主阅读法:自主阅读,理解文章内容,把握文章观点。

2. 探究学习法:通过对问题的探究,深入分析文章结构,探讨文字背后的深刻含义。

3. 合作学习法:通过小组合作交流,激活思维,互相启发。

【知识链接】1. 作者简介:鲁迅(1881年9月25日-1936年10月19日),原名周樟寿,后改名周树人,字豫山,后改豫才,“鲁迅”是他1918年发表《狂人日记》时所用的笔名,也是他影响最为广泛的笔名,浙江绍兴人。

著名文学家、思想家,五四新文化运动的重要参与者,中国现代文学的奠基人。

毛泽东曾评价:“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向。

2. 背景资料:鲁迅先生的《拿来主义》一文,写于1934年6月4日。

对文学遗产的批判继承问题,是鲁迅一直非常注意的一个重大问题。

他的观点最早偏重于对某些顽固派吹捧“国粹”的批判,接着也批判过一味崇洋、西化的论调。

这在当时,他的批判都有针对性,是针对着全盘继承论和全盘否定论两个极端的。

两个极端当然都不对,反对走这两个极端,如能以辩证唯物论和历史唯物论的观点为指导,另外探索正确的道路,本来完全有可能,但由于缺乏“沉着,勇猛,有辨别,不自私”的精神、态度和能力,不少人反而彷徨,甚至害怕起来了,对文学遗产采取了不敢接触,不敢择取的态度。

其中,也有一些是主张革新,要求创新的进步人物。

在他们看来,不向文学遗产拿点东西,照样可以创造出新文化、新文艺来,仿佛革新与继承是没有什么关系,更没有必然关系的。

正是针对着这种新情况,新问题,也怀着不可抑止的激情,写了这篇《拿来主义》。

第一课时——阅读一、阅读课文,回顾课文内容。

二、小组合作探究。

合作探究一:1. 文章的中心论点是什么?它的具体内容又是什么?2. 中心论点是怎样提出来的?3. 从文章的结构思路来看,本文的内在逻辑是什么?合作探究二:三、“先破后立”在高考作文中的使用案例常识是科技发展的基础,然而事实是,中国的教育对科学知识抓得狠,也把各类奥赛搞得红红火火,但却似乎对常识的教育力度不够。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

班级小组姓名评价 拿来主义(教师)【学习目标】1.理解这篇杂文语言犀利、幽默的特点。

2.学习文章主要采用的两种论证方法:因果论证、 比喻论证。

正确理解各种比喻的含义。

3.理解如何正确对待中外文化遗产。

【重点难点】1•结合实际认清对待文化遗产的正确态度 2•了解并学习本文的论证方法【学法指导】诵读法、合作探究法。

|预习案|自主学习一台前幕后,先睹为快导入新课 著名作家冯骥才,前几年赴法国访问时,遇到了这样一件事,在一次欢迎宴会上,外国记者问 道:“尊敬的冯先生,贵国改革开放,学习西方资产阶级的东西,你们不担心变成资本主义吗 ?”同学们 请设想一下,如果是你,会怎样回答呢 ?冯先生是这样回答:“不!人吃了猪肉不会变成猪,吃了牛肉不会变成牛。

”他幽默机智的回答,博得满堂喝彩。

是的。

我们学习资本主义的东西,不会变成资本主义, 同样,继承文化遗产时,只要我们坚持正确的原则,就一定能够有助于新事物的发展,这个原则就是“拿 来主义”。

【知识链接】1. 走进作者 鲁迅(1881~1936),原名周树人,字豫才,鲁迅是笔名,浙江绍兴人,是我国现代伟大的文学家、思想家、革命家。

1918年5月首次以“鲁迅”为笔名发表了中国现代文学史上第一篇白话小说 《狂 人日记》,奠定了新文学运动的基础。

他一生有大量的创作,对我国现代文学的发展有巨大的影响。

作品主要有短篇小说集《呐喊》《徬徨》《故事新编》 ,散文集《朝花夕拾》,散文诗集《野草》,以及大量的杂文集,如《坟》《而已集》《二心集》《华盖集》《南腔北调集》《且介亭杂文》等。

本文选自鲁迅 的杂文集《且介亭杂文》。

2. 关于杂文杂文是一种文学体裁,一般采用议论的表达方法。

它 短小、犀利、幽默、灵巧、隽永,常借助典故、笑话、趣闻、传说等,通过打比方、分类别、说古道今、谈天说地等手法使议论形象化 ,内容广泛,形式 多样,凡是有关社会生活、事件动态、日常工作、学习的杂感、杂谈、杂论、随笔、短评、札记,都可以 归入杂文一类。

3•“介亭”二字的由来一段时间,鲁迅先生住在上海闸北帝国主义越界筑路区域,这个地区有“半租界”之称。

鲁迅先生 有很强烈的民族自尊心,对帝国主义十分憎恨,因此将“租界”二字各取一半,成“且介”,以表愤慨之 情。

“且介亭”标明这些杂文是在上海半租界的亭子间里写的,形象地讽刺了 国民党统治下半殖民地半封 建的黑暗现实。

4. 背景介绍 清朝政府实行“闭关主义”,其结果是落后挨打;鸦片战争以后,清朝政府和北洋军阀奉行 卖国政策即“送去主义”;国民党反动政府继承他们的衣钵,政治上投靠帝国主义,经济上以至文化上继 续实行“送去主义”。

当时在文化工作者中间,在对待外国文化问题上,存在两种错误认识,概括起来, 就是“全盘否定”和“全盘西化” 。

针对这些错误认识,鲁迅写了这篇文章,提出了 “拿来主义”的口号, 阐明了对待外国文化的正确态度。

【自主检测】1. 给加点字注音:冠冕堂皇(gu 01 mi an )吝啬(I ins e )玄虚(xu 岔) 蹩进(bi e ) 残羹冷炙(g aig zh i )脑髓(su i ) 孱头(c m ) 自诩(xu )'掘起(ju e ) •磕头(k e )徘徊(p dhu 6 )譬如(p i )国粹(cu i )'2. 解释词语,并解释加粗词语。

•(1)礼尚往来 (2)大度(3) 残羹冷炙(4) 冠冕堂皇(5) '孱头 (6)玄虚(7)国粹【整体感知】仔细反复朗读文章,思考问题1•什么是“拿来主义”? 2.为什么要实行“拿来主义”? 3.怎样“拿来”?课文可分三部分:第一部分(1-4):揭露批判“送去主义”的实质及其严重后果。

1、2段揭露国民党政府在学艺(文艺)上奉行“送去主义”的媚外求辱和欺世惑众的可耻行为,主张 必须针锋相对,实行“拿来主义”。

3、4段尖锐地指出“送去主义”的自欺欺人的实质,它必然导致亡国灭种的惨重后果。

高一语文必修4 导学案第二部分(5-9):阐明“拿来主义”的内容,批判在对待文化遗产问题上的错误倾向。

第5段,承上启下,提出“拿来主义”。

第6段,揭示“送去主义”的危害性,揭示实行“拿来主义”的必要性。

第7段,揭示“拿来主义”的含义就是“运用脑髓,放出眼光,自己来拿!”。

第8段是批判对待文化遗产的三种错误第9段是阐明实行“拿来主义”应怎样区别对待文化遗产中的精华和糟粕。

第三部分(10):总结全文,指出实行“拿来主义”的人应具有的胆识和品质,以及“拿来主义”对于创造民族新文化的重要意义。

探究案学始于疑一质疑解疑、合作探究探究点1 ――学习课文第一部分(1 —4段)1.鲁迅先生在提出“拿来主义”主张之前,先批判了哪些主义?作者对这些主义的态度是什么?重点在揭露和批判什么主义?作者所批判的这个主义的实质是什么?明确:批判“闭关主义”和“送去主义”。

作者对这几种主义进行了否定和破除。

重点在后者:送去主义。

卖国主义。

2.鲁迅摆了哪三件事实来揭露的“送去主义”?三件事都着眼在一个什么字上面?“发扬国光”,“也可以算得显出一点进步了”等语句运用了什么修辞手法,起什么作用?送古董、送画、送活人。

举的三件事都着眼于一个“送”字。

“发扬国光”、“也可以算得显出一点进步”是用反语进行强烈的讽刺和鞭鞑。

“发扬国光”在鲁迅看来其实就是“卖国求荣”作者正话反说,以此表达强烈的憎恨。

反用“进步”,起同样作用,实质是堕落、无耻,字里行间充满了憎恶与鄙视。

3.第3段的论证过程比较复杂。

它采用了类比的认证方法。

请将类比的内容填上。

尼采:自诩是太阳一一中国:自诩地大物博光热无穷一一掘起地下的煤就足够全世界几百年之用只是给予,不想取得一一只送去,不拿来他发疯而死——子孙沦为乞丐(亡国灭种)4•“抛来”与“抛给”两个概念有何不同?为什么又可称为“送来”呢?外国送来了什么?这些东西用作者的话来讲是什么?这种送来的实质是什么?结合文章第5段和第六段进行分析。

明确:“抛来”是随意的,“抛给”是有意的,“送来”是特意的。

也可以理解为“抛来”是被动的,“抛给”是主动的,“送来”是有目的的。

送来了鸦片、废枪炮、香粉,电影、小东西。

即残羹冷炙。

实质;毒害中国人民,欺骗中国人民,用鸦片来掠夺中国的银两。

5.理解下面这几个句子。

(1)“当然,能够送出去,也不算坏事情,一者见得丰富,二者见得大度。

”究竟是不是见得丰富和大度?为什么?因此“丰富”和“大度”两个词带有什么意味?明确:不是。

因为“送去主义”会使我们的子孙沦为乞丐。

因此,“丰富”和“大度”这两个词带有讽刺意味。

(2)“我在这里也并不想对于‘送去’再说些什么,否则太不‘摩登’了。

”“摩登”是什么意思?作者为什么这么说?明确:“摩登”的意思是“现代的”“时髦的”。

作者“不想对于’送去’再说些什么,否则太不’摩登’了”,是因为“到现在,成了什么都是’送去主义’了”,作者这么说显得语言幽默。

小结以上是文章的第一部分。

这一部分揭示了反动统治集团由“闭关主义”变为“送去主义”,由“惧外”到“媚外”的发展逻辑,着重批判了“送去主义”,把它的内容,特别是“学艺”方面的具体内容、反动实质、恶劣后果揭露在光天化日之下,破得彻底。

而且,把问题放到了总结近百年历史教训的广阔背景上来论述,运用充满感情色彩的语句表达,既深刻,又有战斗力。

探究点2――阅读课文5-9段,回答下列问题1•“送来”和“拿来”有什么不同?怎样“拿” ?“送来”不等于“拿来”。

“送来”是被动接受,而“拿来”是主动获取;“送来”的是帝国主义剩余的东西,而“拿来”的是经过挑选的有用的东西。

我们要:运用脑子,放出眼光,自己来拿!(有思考)(有鉴别)(有选择)2•“大宅子”比喻什么?对待“大宅子”文章一共列举了几种态度?是怎样说理的?大宅子一文化遗产,形象的比喻论证,继承“大宅子”即继承“文化遗产”。

错误态度——表现——比喻义孱头:“徘徊不敢走进门。

”比喻懦弱无能害怕继承、拒绝借鉴的逃避主义者昏蛋:“勃然大怒,放一把大火烧光,算是保存自己的清白。

”比喻割断历史盲目排斥的虚无主义者和貌似彻底革命的“左”派幼稚病患者废物:“羡慕旧宅子” “接受一切”,“欣欣然的蹩进卧室,大吸剩下的鸦片”。

比喻崇洋媚外,主张“全盘西化”的投降主义者。

3•“大宅子”里有什么?各比喻文化遗产中的什么内容?“拿来主义”者对这所“大宅子“里的东西采取的总的方法是什么?是怎样“挑选”文化遗产的?鱼翅吃掉喻文化精华鸦片送药房喻益害并存烟枪烟灯送、毁掉喻文化糟粕姨太太走散喻封建文化一言以敝之,“拿来主义”者对待文化遗产是:吸取精华,剔除糟粕探究点3 阅读最后一节,回答冋题。

文章结尾共有五个句子组成,如果这五句话是五个问题的答案,应提哪五个问题?“拿来”的最终目的是为了什么?(1)对待文化遗产,我们应该怎么办?要“拿来” (2)怎样“拿来” ?或使用,或存放,或毁灭(3)“拿来”有何意义?建设民族新文化(4)怎样才能“拿来” ?沉着,勇猛,有辨别,不自私(5)“拿来”的最终目的是什么?创新探究归纳1——学习本文的论证艺术本文的论证艺术:1.比喻论证(8、9段)------用有相似点的事物打比方。

2.类比论证(第3段)------用同类事物相比较。

3.对比论证(8、9段)------用性质相反事物作比较。

探究归纳2――体会本文语言特点。

说说下面句子中加黑部分有什么表达效果。

1.只有烟枪和烟灯,虽然形式和印度,波斯,阿刺伯的烟具都不同,确可以算是一种国粹,倘使背着周游世界,一定会有人看,但我想,除了送一点进博物馆之外,其余的是大可以毁掉的了。

2.总之,活人代替了古董,我敢说,也可以算得显出一点进步了。

学生很容易品味出其中的讽刺、幽默的韵味,接着要求学生再尽自己所能举出课文的其它例子。

教师小结。

犀利的语言,讽刺幽默的风格,固然是高超的语言艺术,但更重要的是来自对事物的敏锐深刻的观察和思考,来自对敌人和旧事物的憎恶痛恨。

语言是思想的外壳,没有深刻的思想,强烈的感情,就不会有高超的语言艺术。

我们应当透过鲁迅先生的语言风格更深刻地理解鲁迅先生的伟大人格。

训练案举一反三一有效训练,反馈矫正【达标检测】1.下面句子中加点成语使用正确的一项是(D )A.这夫妻俩在工作上互相理解支持,在生活中互相照顾,真是恩爱和睦、礼尚往来的一对儿。

B.张老师教学有方,经常在课堂上故弄玄虚,以启发学生,收到了深入浅出的效果。

C.在最为困难的时候,这位母亲总是吃孩子们剩下的残羹冷炙。

D.如果不加紧治理,南水北调这一造福工程可能会成为纵贯南北的污水网,成为贻笑大方的劣质工程。

2.引号的用法,主要有以下四种:A.引用;B.强调;C.讽刺或否定;D.特定称谓。

下面几句话,分别属于哪一种,依次填写①还有几位大师们捧着几张古画和新画,在欧洲各国一路的挂过去,叫做“发扬国光”。