中国古代文学论t Word 文档

中国古代文论

顾意逆在我,志在古人,果何修而能使我之所意,不失古人之志乎?其术,孟子 亦言之曰:‘诵其诗,读其书,不知其人可乎?是以论其世也。’是故由其世以 知其人,由其人以逆其志,则古人之诗虽有不能解者寡矣。(王国维《玉溪 生年谱会笺序》)

论语

颜渊问为邦,子曰:行夏之时,乘殷之辂,服周之冕,乐则韶舞 ,放郑声,远佞人。郑声淫,佞人殆。《卫灵公》

Байду номын сангаас

子曰:辞达而已矣。《卫灵公》

……鲤趋而过庭。曰:学诗乎?对曰:未也。曰:不学诗,无以 言。鲤退而学诗。《季氏》

子曰:小子何莫学夫诗?诗可以兴、可以观、可以群、可以怨。 迩之事父,远之事君,多识与鸟兽草木之名。《阳货》

不知古人之世,不可妄论古人之辞也。知其世矣,不知古人之身处,亦 不可以遽论其文也。(清代·章学诚《文史通义·文德》)

第三节 老子的文学

理论与批评

“道”作为形而上的观念,其文艺美学 观念的定型是《庄子》完成的。但 是,《老子》的开拓之功不可忽视 。由于他对“道”的种种规定赋予“道” 以无限丰富的意义,给后人进行理 论的发展创造了一个无限的空间, 因此,老子在中国艺术与美学的发 展史上地位是崇高的。

理论构成:文学创作论、作家论、文学批评论 、文学鉴赏论。

第三节 中国古代文学理论的民族特色

大陆有关古代文论研究的著述情况

20年代,陈中凡《中国文学批评史》 30、40 年代郭绍虞的《中国文学批评史》、罗根泽的《中国文学

批评史》、方孝岳的《中国文学批评》、朱维之的《中国文艺思 潮史略》、朱东润的《中国文学批评史大纲》、傅更生的《中国 文学批评通论》等 . 50、60年代郭绍虞的旧著改写本和新编《中国古典文学理论批评 史》、黄海章的《中国文学批评简史》、罗根泽批评史的两宋部 分以及刘大杰主编的《中国文学批评史》等. 新时期以来,敏泽的《中国文学理论批评史》、王运熙与顾易生 的等三人的三卷本批评史、周勋初的《中国文学批评小史》、蔡 钟翔等人的《中国古代文学理论史》、张少康与刘三富合著的《 中国文学理论批评发展史》王运熙与顾易生主编的七卷本《中国 文学批评通论》、罗宗强主编的《中国文学思想史》(目前已出 三卷)、杨星映的《中国古代文学理论批评史纲要》、蔡镇楚的 《中国古代文学批评史》等

《中国古代文论》复习资料精编

《中国古代文论》复习资料精编诗言志:中国古代最早的文论。

语出尚书●尧典,意思是诗歌表达人的情志,它概括地指出了诗歌抒情达意的基本特点。

志,本意是指人的思想感情,但在儒家诗教的影响下,历代文人往往把它解释为符合社会规范的思想,强调了思想的一面,又忽视了情感的一面。

文以气为主:语出《典论论文》,曹丕以为文学有不同的风格特点,关键是作家的“气”。

所谓气,是指作家先天的气质个性以及由气养成的某种素质,它是一种自然的东西,是作家各种主客观的因素的综合体,即使是父子兄弟也不能相传给予,作家的作品风格就是这种气的自然体现,开创了古代作家个性与作品风格论的先河。

公安派:指明代湖广公安袁中道、袁宏道、袁宗道三兄弟,为代表的用“独抒性灵”来反击文学领域中理学对个人灵魂的束缚,提倡以独创精神的表现个人真情实感的文学流派。

刘勰《文心雕龙情采》中关于文学内容与形式的主要观点:情是文章的思想感情,指文章的内容,采是指作品的文采,即语言技巧是形式,情采指文学内容与形式。

两者是相辅相成的,内容是经,形式是纬,形式依附于内容,内容有赖于形式来表达,二者要很好地结合,达到华实兼顾,文质并美。

陈子昂诗歌革新的主张:在《修竹篇序》中首先批评了诗歌创作的一些流弊,一方面指出“汉魏风骨,晋宋莫传”,另一方面,采丽竞繁,而兴寄都绝。

这些使诗歌创作走上了形式主义的道路。

接着赞美东方虬,提出“兴寄”问题,兴寄的一般概念是托物寄兴,抒写情性,恢复正统儒家等论所强调的“言志”传统。

陆机《文赋》的主要内容:西晋文学家陆机的《文赋》,目的是探讨文学作品的内部规律,包括:1、创作激情的产生;2、通过想像进行构思的问题;3、因袭和创新问题;4、对于内容和形式的问题;5、作家的才性和作品风格问题;6、关于文章的地位和作用问题。

简述司空图“韵味说”的主要内容:要求诗人所表现的情意在寄于语言形式和物象描写之外,有味外视之旨和韵外之致,味外之旨指诗歌唤起读者想象后感受到的趣味。

中国古代文论(精华)

中国古代文论讲义(提纲)第一讲绪论:中国文论概况一、文论(文学理论)的产生人用文学和艺术来表现,用批评和理论来解释。

刘若愚说:“所有文学和艺术试图表现不可表现者,所有的文学和艺术理论也试图解释不可解释者。

”(《中国文学理论》5页)文学先于文论产生和发展。

文学产生并且有了相当的发展以后,要整理,于是出现了文论,就是对于文学的评论、批评。

整理,一面可以看出文学和其他学术(非文学)的不同,一面可以看出文学作品本身的“本同而末异”。

批评就得有眼光,有标准。

于是为批评的批评——批评的理论产生了。

批评的理论可以指导批评,同时对作家也有借鉴。

于是,批评变得有力量、有价值、有意义。

二、文论的演变中国古代文论的发生演变可以划分为三个时期:一是文学观念演进期(从先秦到南北朝,上古期,约2600年);一是文学观念复古期(从隋唐到宋,中古期,约700年);一是文学观念完成期(从元到清,近古期,约700年)。

上古期,论文的风气偏于“文”,重在从形式上去认识文学;中古期论文的风气偏于“质”,重在从内容上去认识文学;后一时期,是批评家试图建立一种完善的批评理论,使得批评言之有据,所以谓之完成期。

这是一个大概的轮廓。

可以再说详细一些。

1、文学观念演进期又可分为三个时期:先秦为一期,两汉为一期,魏晋南北朝为一期。

先秦时所谓“文学”,是广义的文学观念,也是最初期的文学观念。

当时的“文学”是和学术不分的,文学兼有“文章”和“博学”两重含义。

孔子讲“行有余力,则以学文。

”“文,莫(大约)吾犹人也。

躬行君子,则吾未之有得。

”(《论语》1-6、7-33)文,文献。

到了两汉,“文”和“学”分开来讲了。

人们把属于词章一类的作品(讲究形式与修辞)称之为“文”或“文章”,把含有学术意义的作品,称为“学”或“文学”。

班固批评屈原“露才扬己”“以离(罹,遭受)谗贼”,但“其文弘博丽雅,为辞赋宗”。

(《汉书艺文志》)虽说“文学”一词与今天的含义不同,但毕竟汉人对“文学”有了更进一步的认识。

(完整word版)文章《中国古代文论简述》

中国古代文论简述谈起中国古代文学,你首先肯定会想到唐诗宋词元曲明清小说以及先秦诸子散文。

是的,作为中国传统文化的重要部分,古代文学给后人以史诗般气魄,呈现在世人眼前的是波澜壮阔的历史画卷。

在文学繁荣的背后当然缺少不了文学理论发展的支撑。

可以说,中国古代文学发展的历史脉络中始终交织着两条线:文学创作和文学理论研究。

一明一暗,互相影响,共同推动着中国文学攀登上一个又一个高峰。

和文学创作史一样,文论发展也可以划分为几个阶段:先秦时期、秦汉时期、魏晋南北朝时期、隋唐五代时期、宋金元时期、明清时期。

先秦文学理论处于萌芽状态,人们对文学本身还没有自觉的认识。

但这时学术思想十分活跃,出现了“百家争鸣”的局面。

这些思想自然包括了对文学的观点。

儒家以政教为中心,探讨文学与社会生活的关系。

孔子从文学的社会作用出发,提出了“兴观群怨”说,孟子提出自己的文学批评观:知言养气、以意逆志、知人论世,荀子提出了创作的原则:明道、征圣、宗经。

道家以审美为中心,着重探讨文学自身规律。

儒、道两家共同奠定了中国古代文论的基础。

此外,墨子主张文学要“尚质”、“尚用”,提出了“言有三表”的写作原则;法家则反对文学,韩非子说:“工文学者非所用,用之则乱法。

”两汉是古代文论发展的演进期。

上总结先秦,开始认识到“文学”与“学术”的区别。

古代文学书目的最早文献,刘歆《七略》第一次把文学和学术著作区别开来。

批评方面,集中对《诗经》、屈原、汉赋研究,《毛诗序》在中国文论史上具有重要的价值。

汉末,王充打破经学的禁锢,提出了具有进步意义的理论。

魏晋南北朝是中国文论的自觉期。

人们对文学有了比较明确的认识,文学逐渐从儒学中独立出来。

文学观念的自觉、“玄学”的兴起、文学创作的繁荣为文论的进步奠定了客观的基础。

因此产生了《典论》、《文赋》、《文心雕龙》、《诗品》等响当当的专著。

唐宋是古代文论的发展期。

唐代文论表现为诗论和文论共同发展。

唐初,陈子昂首倡复古革新,标举“汉魏风骨”。

自考-《中国古代文论》讲义

《中国古代文论》讲义一、单选题:1、中国古代文论与中国古代长期封建社会的发展大体同步。

(P1)2、中国古代文论强调文学的社会内容及其教化作用。

(P2)3、和抽象性强的思维方式不同,中国古代早在先秦已经形成了感悟式直觉思维方式。

(P4)4、中国古代文学理论偏重于表现(抒情言志)。

(P7)5、在魏晋南北朝具理论性、戏剧性的是刘勰的《文心雕龙》。

(P7)6、先秦两汉时期,文论处在与其它学术混沌未分的状态。

(P13)7、“文学”一词,最早大约见于《论语·先进篇》。

(P14)8、孔子说:“文学子游、子夏,这里的文学指一切典籍。

(P14)9、孟子首创“以意逆志”、“知人论世”的方法。

(P15)10、提出“养气之说”,激励中国古代文士对崇高的精神品格的自我期待与追求,而且还影响了后世文气论,是孟子。

(P15)11、主张开了汉代扬雄、南朝刘勰所标举的原道、征圣、宗经三位一体文学观的先河,是荀子。

(P16)12、“灭文章,散五采”,这个说法是庄子。

(P17)13、道家对诗书礼乐的否定基于一种审美精神。

(P18)15、其论文艺,“以功用为之的彀”是韩非子的论点。

(P19)16、《尚书》的“诗言志”被朱自清先生称为“开山的纲领”。

(P19)17、在我国文论史上首次明确提出“发愤抒情”的诗论主张的,是伟大诗人屈原。

(P19)18、后司马迁“发愤著书”与陆机“诗缘情”之说,正渊源于屈原的思想。

(P20)19、“黼黻之美,在于杼轴”出自刘安的《淮南子》。

(P22)20、秦汉以来楚辞研究的总结者是王逸。

(P25)21、扬雄对诗赋的基本评价意见是“劝百风一”。

(P26)22、提出文为世用、文贵诚实、文贵独创、文贵自然等一系列文论主张的是王充。

(P27)23、先秦属开创性文论,以阐述文学性质、功能及基本原则为主要内容。

(P27)24、儒家文论在中国古代文论中一直居于主导地位。

(P28)25、儒家诗教崇尚“温柔敦厚”的艺术风格,出自《礼记·乐记》。

中国古代文论最终版

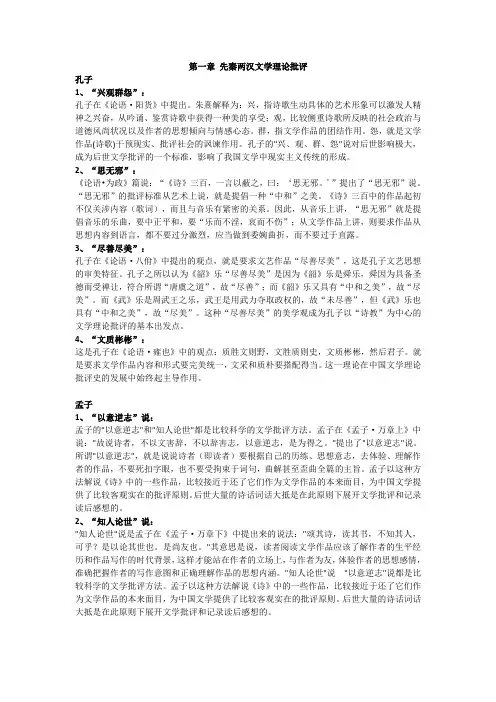

第一章先秦两汉文学理论批评孔子1、“兴观群怨”:孔子在《论语·阳货》中提出。

朱熹解释为:兴,指诗歌生动具体的艺术形象可以激发人精神之兴奋,从吟诵、鉴赏诗歌中获得一种美的享受;观,比较侧重诗歌所反映的社会政治与道德风尚状况以及作者的思想倾向与情感心态。

群,指文学作品的团结作用。

怨,就是文学作品(诗歌)干预现实、批评社会的讽谏作用。

孔子的"兴、观、群、怨"说对后世影响极大,成为后世文学批评的一个标准,影响了我国文学中现实主义传统的形成。

2、“思无邪”:《论语•为政》篇说:“《诗》三百,一言以蔽之,曰:‘思无邪。

'”提出了“思无邪”说。

“思无邪”的批评标准从艺术上说,就是提倡一种“中和”之美。

《诗》三百中的作品起初不仅关涉内容(歌词),而且与音乐有紧密的关系。

因此,从音乐上讲,“思无邪”就是提倡音乐的乐曲,要中正平和,要“乐而不淫,哀而不伤”;从文学作品上讲,则要求作品从思想内容到语言,都不要过分激烈,应当做到委婉曲折,而不要过于直露。

3、“尽善尽美”:孔子在《论语·八佾》中提出的观点,就是要求文艺作品“尽善尽美”,这是孔子文艺思想的审美特征。

孔子之所以认为《韶》乐“尽善尽美”是因为《韶》乐是舜乐,舜因为具备圣德而受禅让,符合所谓“唐虞之道”,故“尽善”;而《韶》乐又具有“中和之美”,故“尽美”。

而《武》乐是周武王之乐,武王是用武力夺取政权的,故“未尽善”,但《武》乐也具有“中和之美”,故“尽美”。

这种“尽善尽美”的美学观成为孔子以“诗教”为中心的文学理论批评的基本出发点。

4、“文质彬彬”:这是孔子在《论语·雍也》中的观点:质胜文则野,文胜质则史,文质彬彬,然后君子。

就是要求文学作品内容和形式要完美统一,文采和质朴要搭配得当。

这一理论在中国文学理论批评史的发展中始终起主导作用。

孟子1、“以意逆志”说:孟子的"以意逆志"和"知人论世"都是比较科学的文学批评方法。

中国古代文论讲义

矢诗不多,贤臣献诗真不少,

维以遂歌。为答周王唱歌会。

《大雅·民劳》

民亦劳止,人民劳苦莫提起,

汔可小安。要求稍稍得安逸。

惠此中国,国家搞好京师富,

国无有残。社会安定好风气。

无纵诡随,别听狡诈欺骗话,

以谨缱绻。结党营私要警惕。

式遏寇虐,制止暴虐与劫掠,

无俾正反。莫将政权轻丧弃。

诗辨附录思考与练习第六章明代文论第一节学习要点第二节与李空同论诗书附录第三节市井艳词序第四节忠义水浒传序第五节第六节序山歌思考与练习第七章清代文论第一节学习要点第二节闲情偶寄第三节第四节论文偶记第五节答沈大宗伯论诗书思考与练习第八章近代文论第一节学习要点第二节第三节人境庐诗草自序第四节论小说与群治之关系第五节人间词话附录思考与练习中国古代文论课程简介中国古代文论是中国古代文学理论的简称有时又直接称为古代文论

2、“诗言志”这个论点表明,先秦时期人们对诗的功能和价值已经有了一个比较正确的认识,即诗是表达人的内心思想感情的。

3、“诗言志”是先秦诸子普遍持有的论诗主张[见附录1],它出现在中国文学批评发展的初起阶段,表明中国文论的发展有一个良好的、正确的开端。因此,后来的学者对“诗言志”一说评价很高,朱自清就认为它是历代诗论的“开山的纲领”。[见附录2]

本课程相对于中国古代文学作品、中国文学史等课程而言,理论性较强,所以有一定的难度。这里,向学员提读通原文,是学习古代文论的第一步,也是最基本的要求,希望大家对照课文注释,逐字逐句加以理解。要提醒学员的是,古代文论课的原文不太好读,不能希求只读一遍就能读懂。反复多读几遍,就一定能掌握。

3、及时认真做好“思考与练习”

“思考与练习”最好以书面形式及时、认真地完成,这是巩固已学知识的必要手段。这些练习题的参考答案都可以在教材里和网上课程辅导中找到。

(完整word版)自考中国古代文论名词解释

名词解释1、文质彬彬:①这是孔子论“文与质”的关系,原本不属于文学艺术范畴,但却具有深刻理论意义。

②是指人固有的和坚定的伦理品德或品质,所言的“文”含义广泛,它不仅指人的言行举止的修养,而且包含有形式美的因素在内,③文质彬彬是指内容和形式两方面很好的统一2、主文而谲谏:①这是《毛诗序》关于诗歌怨刺的观点及诗歌用委婉曲折的方法劝谏,②用比喻叫主文,委婉讽刺叫谲谏3、“六义”:①《毛诗序》对诗歌体裁和表现手法的理论总结,②“六义"指风、雅、颂、赋、比、兴,③《毛诗序》对“风、雅、颂”作了解释,对“赋、比、兴"未作解释4、收视反听:①这是关于陆机创作构思的方法,②作家要在虚静专心的思考中,沉浸于想象之中,进入一个空灵境地5、“应感”:①最早出现于陆机的《文赋》,“应感”指艺术构思中的灵感现象,②构思活动发展到高潮时,艺术家的构思表现为高度兴奋的状态和强烈的创作欲望,于是可能出现灵感,③陆机的“应感论”过于忽视后天学习对于灵感深沉的重要一样6、“四声八病说":①这是沈约提出的声律理论,即永明声律论;②包括两方面内容:以是声即四声,用以定韵;二是病即八病,则用以求和,而八病之说是建立在四声基础之上的,所以四声八病说也可以成为永明生病说;③沈约关于四声的理论,这是一种积极的声律理论,至于其八病说,这是一种消极声律理论,容易束缚诗人创作的手脚。

7、“神思”:①“神思”一词,从魏晋南北朝后逐渐被用于形容,说明艺术的创作和欣赏中的想象活动;②刘勰首先提出“神思(艺术想象)具有突破时间和空间的限制,它受到“志气”(意情)和“辞令"两个因素的制约;③“神思"相当于今天说的艺术想象.8、体性:①指作家的个性和作家的风格的关系;②“体”指文学作品的风貌;③“性”指作家的个性。

9、风骨:①这是中国古代文论特有的文学理论范畴;②“风"指的是情感;③“骨"应指事义充实,条理连贯,三者结合便形成了一种有力的气势和逻辑的力量.刘勰的风骨论只在强调风骨与辞采并重.10、建安风骨:①这是钟嵘在《诗品》中关于诗歌创作的基本观点;②指建安时期诗歌创作所表现出来的遒劲刚劲,慷慨悲凉的特色;③这一特色是对汉乐府民歌的继承和发展.11、“直寻”:①这是钟嵘的观点;②直寻指吟咏性情的诗歌,都是描写目击身历的景象,根本不需要用典;③钟嵘反对声律和反对用典,是与他主张自然真美的观点一致的。

中国古代文论选读(00814)

中国古代文论第一章:先秦两汉文论第一节尚书•舜典(节录)1、《尚书》是我国上古历史与典章文献的汇编。

“尚”即上,“尚书”即上古之书,故名《尚书》。

《尚书》分为《虞书》《夏书》《商书》《周书》四部分,《尚书》是儒家经典,称《书经》。

2、诗言志的观点:答:“诗言志”是我国上古时期人们对诗的本质、特征、作用的认识和概括,也是我国古代文学理论批评史上关于诗的最早的一个定义,它对我国诗歌创作与批评的影响源远流长。

“志”指意志和感情。

诗的本质在于言志抒情,诗的特征是通过语言的媒介来表达感情,抒发志向,诗的作用表现在它的认识意义和教育意义上。

3、诗歌的教育作用的观点:答:从《尚书•舜典》中“教胄子,直而温,宽而杰,刚而无虐,简而无傲”可以看出,当时的人们已经认识到诗歌、音乐、舞蹈对人产生潜移默化的影响。

通过它可以使贵族的子弟正直而温和,宽宏而庄严,刚毅而不苛刻,简易而不傲慢,具有高尚的道德修养。

这种对于文艺的政治教化作用的认识,成为对中国文艺理论批评产生深刻影响的一种主导性认识。

4、诗、乐、舞三者之间的关系:答:“歌永言,声依永,律和声”和“击石拊石,百兽率舞”的描述,反映了上古时期诗歌、音乐、舞蹈三位一体的关系。

《尚书•舜典》中的描述,也为后代研究文学艺术自身的发展规律提供了依据。

5、了解《尚书•舜典》中记载的上古时期人们对艺术的一些基本认识:答:①帝命令夔主管音乐,说明在当时已经有了官办的乐队,也可能就是后代“学在官府”的前身。

②“教胄子”说明当时已经把音乐作为政治道德教育的一种手段,也就是后世“诗教”的前身。

③文中指出诗(歌辞)、歌(演唱)、声(音乐)、律(伴奏)之间的相互关系,强调了艺术的整体和谐性,开启了对艺术本身规律研究和探讨的先河。

④文中“击石拊石”和“百兽率舞”描绘,说明当时歌舞可能已经有了统一指挥的形式以及简单的化装。

有可能出现的综合性的大题一、了解《尚书•舜典》中记载的上古时期人们对艺术的一些基本知识:“学在官府”“诗教”“艺术的整体和谐性”“击石拊石”“百兽率舞”统一指挥形式及简单化装。

中国历代文论精选

《淮南子》“画西施之面,美而不可悦;规孟贲之目,大而不可威: 君形者亡焉。”为西施写真,如果只画得如广告美女般的漂亮, 而不能令人感到可爱和动人,即富有无限的魅力;为孟贲(之目) 写真,画得牛眼般大,但不能让人感到他的威严和可怕:这就丧 失了形象的精神主宰,这样的艺术追求,即“谨毛而失貌”,只 追求外表的真实,丧失了对更高的精神本质的追求,这是受到鄙 夷的。

(3)“知言养气”说: “我知言(善于把握他人的言论),我善养吾浩然之 气。” ——《孟子·公孙丑上》

孟子这一思想并不是直接的文论,但他所谓的“知言”,应该包括书面语言即文章作 品,而这种“知言”的前提是“我善养吾浩然之气”。这一思想引发了后世文论 中重要的“文气”说。

中国历代文论精选

庄子文论

庄子文论 道家文论包括老子的文艺思想和庄子的文艺思想,以庄

中国历代文论精选

(四)无法之法—“绘事后素” 的自然美

中国古代文艺美学所追求的自然美,实际上是一 种如孔子在《论语》中所说的“绘事后素”的 自然美,即不是一种纯天然,毫无人工的原始 美,或者所谓的古朴美,而是一种建立在巧夺 天工的人工基础上的自然美;即一种“绚烂之 极归于平淡”的自然美;即如白色或“清水出 芙蓉,天然去雕饰”般的自然美;即是“出污 泥而不染”,“可与日月争光”般的“芙蓉出 水”式的自然美,也即有着无限丰富内涵却又 仿佛是有如人工痕迹的自然美。就仿佛人体美。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.中国古代文论重视道德实践,强调文学的社会内容及其()作用。

2.庄子推崇的文艺创作客体的审美风格是素朴和()。

3.中国第一篇讨论文学创作全过程的专篇是()。

4.刘勰《文心雕龙》中集中论述文学发展中创作个性和风格问题的篇目是()。

5.钟嵘《诗品》中提出的“诗有三义”是指()。

6.陆机《文赋》认为,诗()而绮靡。

7.在诗歌创作上提出滋味说的理论家是齐梁时期的()。

8.白居易创作讽谕诗,发扬的是儒家()的传统。

9.袁宏道文论的代表性主张是()。

10.张竹坡认为,《金瓶梅》是一部泄愤书和()书。

11.受中国古代思维方式的影响,中国古代文论的概念既有多义性又有()性。

12.秦汉以来,楚辞研究的总结者是汉代的()。

13.中国古代文论的文体论发端于()时期。

14.中国文学批评史上第一篇鉴赏论的专篇是《文心雕龙》的()。

15.钟嵘诗歌理论的代表作是()。

16.黄庭坚诗论的一对重要命题是夺胎换骨和()。

17.()时期是中国诗文理论的总结时期。

18.袁枚在《随园诗话》中主张诗要重视()。

19.清代最正统的散文流派是()。

20.从戏曲特点出发,李渔提出戏剧创作要()第一。

二、解释名词术语题

1.诗言志

2.情采

3.立主脑

4.隔与不隔

5.文质彬彬

6.建安风骨

8.造境与写境

9.思无邪

10.不平则鸣

11.气盛言宜

12.无我之境

三、简答题

1.庄子为什么主张“得意忘言”?

2.李渔戏剧结构论的基本主张有哪些?

3.《典论·论文》中有关文学价值和作用的基本主张有哪些?4.王夫之现量说的基本含义是什么?

5.沈约“四声八病”说的基本主张有哪些?

6.苏轼“辞达”理论的基本观点有哪些?

四、论述题

1.简要论述《毛诗序》的基本理论及其历史影响。

2.简要论述常州派词论代表人物周济的词论主张及其意义。

3.简要论述刘勰风骨论的基本主张。

4.简要论述刘熙载对文艺创作规律的认识。

5.简要论述刘勰《文心雕龙》知音论的基本主张。

6.简要论述梁启超“诗界革命”的基本主张与历史贡献。