从传媒书写看《新文学史稿》和《中国现代文学三十年》之区别

现代文学三十年的名词解释

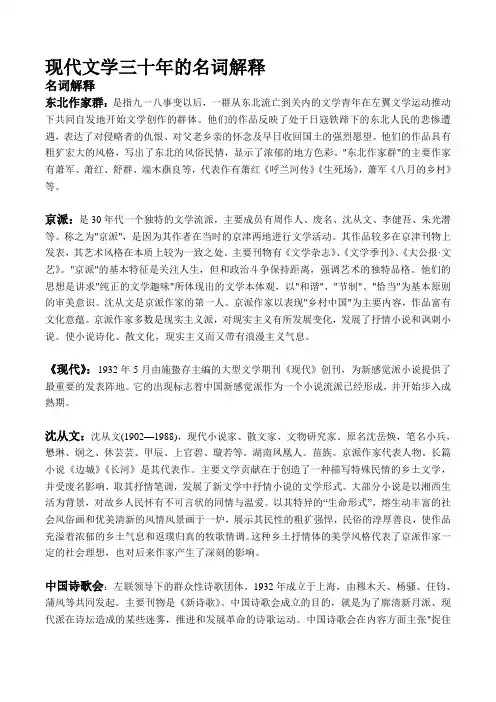

现代文学三十年的名词解释名词解释东北作家群:是指九一八事变以后,一群从东北流亡到关内的文学青年在左翼文学运动推动下共同自发地开始文学创作的群体。

他们的作品反映了处于日寇铁蹄下的东北人民的悲惨遭遇,表达了对侵略者的仇恨、对父老乡亲的怀念及早日收回国土的强烈愿望。

他们的作品具有粗犷宏大的风格,写出了东北的风俗民情,显示了浓郁的地方色彩。

"东北作家群"的主要作家有萧军、萧红、舒群、端木蕻良等,代表作有萧红《呼兰河传》《生死场》,萧军《八月的乡村》等。

京派:是30年代一个独特的文学流派,主要成员有周作人、废名、沈从文、李健吾、朱光潜等。

称之为"京派",是因为其作者在当时的京津两地进行文学活动。

其作品较多在京津刊物上发表,其艺术风格在本质上较为一致之处。

主要刊物有《文学杂志》、《文学季刊》、《大公报·文艺》。

"京派"的基本特征是关注人生,但和政治斗争保持距离,强调艺术的独特品格。

他们的思想是讲求"纯正的文学趣味"所体现出的文学本体观,以"和谐"、"节制"、"恰当"为基本原则的审美意识。

沈从文是京派作家的第一人。

京派作家以表现"乡村中国"为主要内容,作品富有文化意蕴。

京派作家多数是现实主义派,对现实主义有所发展变化,发展了抒情小说和讽刺小说。

使小说诗化、散文化,现实主义而又带有浪漫主义气息。

《现代》:1932年5月由施蛰存主编的大型文学期刊《现代》创刊,为新感觉派小说提供了最重要的发表阵地。

它的出现标志着中国新感觉派作为一个小说流派已经形成,并开始步入成熟期。

沈从文:沈从文(1902—1988),现代小说家、散文家、文物研究家。

原名沈岳焕,笔名小兵,懋琳、炯之、休芸芸、甲辰、上官碧、璇若等。

湖南凤凰人。

苗族。

京派作家代表人物。

长篇小说《边城》《长河》是其代表作。

中国现代文学三十年(二)名词解释

中国现代文学三十年名词解释(二)现代派与现代诗派:现代派得名于1932年出版的《现代》大型文学杂志,主要负责人为施蛰存、苏汶、戴望舒三人。

《现代》发表各类作家的作品,包括左翼作家的作品。

在《现代》上发表诗歌的人很多,一批诗人从思想到艺术有许多共同倾向,称之为"现代诗派"。

现代诗派的首领是戴望舒,主要成员有徐迟、路易士、卞之琳、何其芳等。

后又编《新诗》杂志,推进这股现代派诗潮。

现代诗派的诗作表现了幻灭中的追寻、对现实的理性批判意识和孤独寂寞的心态,追求语言的自然质朴、形式的自由舒展,以新异的手法提升了诗歌的表现力。

这股现代派诗潮,因后期新月诗派向现代派转化,而汇成一股不小的潮流。

被人称之为新诗的黄金时代和成熟期。

除现代派诗外,还有现代派小说,以施蛰存、穆时英为代表,创作了一批心理分析小说和新感觉主义小说,称之为心理分析派和新感觉派。

心理分析派:(心理分析小说)代表作家施蛰存。

其特点是运用弗洛伊德学说深入细致地严肃地描写人物的性心理、性压抑、性转移、性变态等等。

此前,鲁迅、郭沫若、郁达夫、叶绍钧、庐隐等的一些作品中,都有性压抑、性心理分析的成分,但一般都是以现实主义、浪漫主义为主要创作特色,性心理描写作为其中的因素、成分。

而施蛰存这时期创作了一批性心理分析小说,代表作有《梅雨之夕》《春阳》《石秀》等。

心理分析派小说在现代小说中别具一格,丰富了文学表现生活的内容和手法。

新感觉派:(海派小说、新感觉主义小说)新感觉派是20世纪30年代产生于上海文坛的一个现代主义小说流派,代表作家有刘呐鸥、施蜇存、穆时英、叶灵凤等。

穆时英被称为是新感觉派的圣手,海派的大将。

新感觉主义源于20世纪20年代的日本。

新感觉派内容多展示半殖民地大都市上海的生活百态,着重病态生活的描写、畸形的两性关系及心理等,夜总会、舞场、酒吧、投机家、交际花等是经常描写的场景和对象;极力地捕捉新奇的感觉、印象,把人物的主观感觉投射到对象中去;对人物的意识和潜意识进行精神分析,着力表现二重人格,并追求小说形式技巧的花样翻新。

中国现代文学三十年部分名词解释

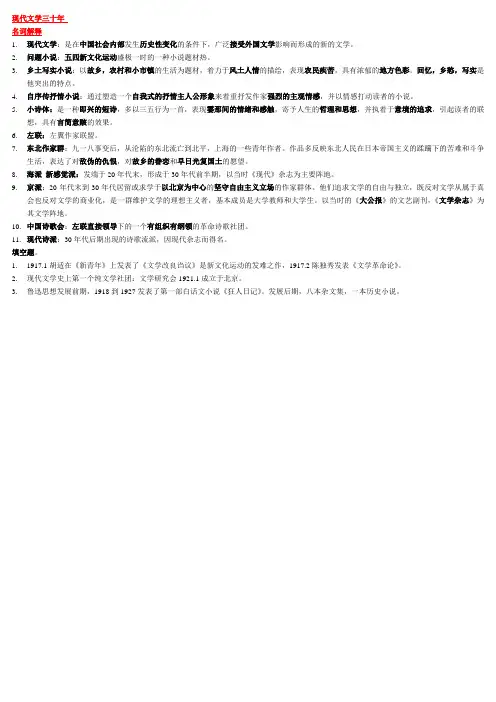

现代文学三十年名词解释1.现代文学:是在中国社会内部发生历史性变化的条件下,广泛接受外国文学影响而形成的新的文学。

2.问题小说:五四新文化运动盛极一时的一种小说题材热。

3.乡土写实小说:以故乡,农村和小市镇的生活为题材,着力于风土人情的描绘,表现农民疾苦,具有浓郁的地方色彩。

回忆,乡愁,写实是他突出的特点。

4.自序传抒情小说:通过塑造一个自我式的抒情主人公形象来着重抒发作家强烈的主观情感,并以情感打动读者的小说。

5.小诗体:是一种即兴的短诗,多以三五行为一首,表现霎那间的情绪和感触,寄予人生的哲理和思想,并执着于意境的追求,引起读者的联想,具有言简意赅的效果。

6.左联:左翼作家联盟。

7.东北作家群:九一八事变后,从沦陷的东北流亡到北平,上海的一些青年作者。

作品多反映东北人民在日本帝国主义的蹂躏下的苦难和斗争生活,表达了对敌伪的仇恨,对故乡的眷恋和早日光复国土的愿望。

8.海派新感觉派:发端于20年代末,形成于30年代前半期,以当时《现代》杂志为主要阵地。

9.京派:20年代末到30年代居留或求学于以北京为中心的坚守自由主义立场的作家群体。

他们追求文学的自由与独立,既反对文学从属于真会也反对文学的商业化,是一群维护文学的理想主义者,基本成员是大学教师和大学生。

以当时的《大公报》的文艺副刊,《文学杂志》为其文学阵地。

10.中国诗歌会:左联直接领导下的一个有组织有纲领的革命诗歌社团。

11.现代诗派:30年代后期出现的诗歌流派,因现代杂志而得名。

填空题。

1.1917.1胡适在《新青年》上发表了《文学改良诌议》是新文化运动的发难之作,1917.2陈独秀发表《文学革命论》。

2.现代文学史上第一个纯文学社团:文学研究会1921.1成立于北京。

3.鲁迅思想发展前期,1918到1927发表了第一部白话文小说《狂人日记》。

发展后期,八本杂文集,一本历史小说。

中国现代文学三十年知识点整理

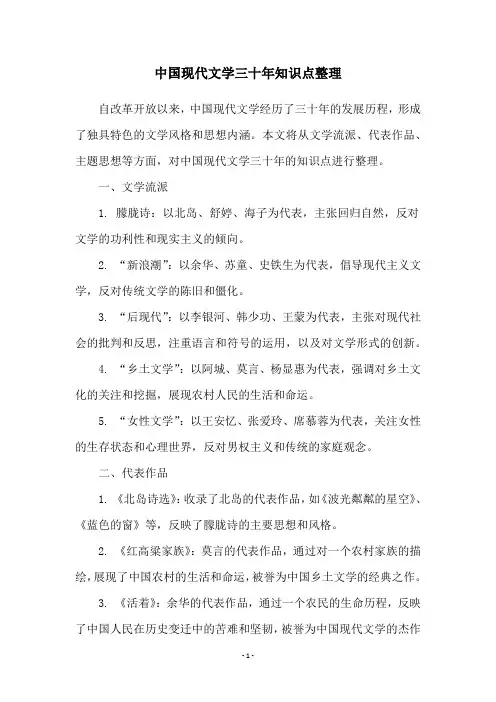

中国现代文学三十年知识点整理自改革开放以来,中国现代文学经历了三十年的发展历程,形成了独具特色的文学风格和思想内涵。

本文将从文学流派、代表作品、主题思想等方面,对中国现代文学三十年的知识点进行整理。

一、文学流派1. 朦胧诗:以北岛、舒婷、海子为代表,主张回归自然,反对文学的功利性和现实主义的倾向。

2. “新浪潮”:以余华、苏童、史铁生为代表,倡导现代主义文学,反对传统文学的陈旧和僵化。

3. “后现代”:以李银河、韩少功、王蒙为代表,主张对现代社会的批判和反思,注重语言和符号的运用,以及对文学形式的创新。

4. “乡土文学”:以阿城、莫言、杨显惠为代表,强调对乡土文化的关注和挖掘,展现农村人民的生活和命运。

5. “女性文学”:以王安忆、张爱玲、席慕蓉为代表,关注女性的生存状态和心理世界,反对男权主义和传统的家庭观念。

二、代表作品1. 《北岛诗选》:收录了北岛的代表作品,如《波光粼粼的星空》、《蓝色的窗》等,反映了朦胧诗的主要思想和风格。

2. 《红高粱家族》:莫言的代表作品,通过对一个农村家族的描绘,展现了中国农村的生活和命运,被誉为中国乡土文学的经典之作。

3. 《活着》:余华的代表作品,通过一个农民的生命历程,反映了中国人民在历史变迁中的苦难和坚韧,被誉为中国现代文学的杰作之一。

4. 《白鹿原》:陈忠实的代表作品,通过对一个山村的描述,展现了中国传统文化的丰富和复杂,被誉为中国现代文学的另一部杰作。

5. 《梦里花落知多少》:三毛的代表作品,以自传体式写成,展现了一个女性的情感世界和人生经历,被誉为中国女性文学的经典之作。

三、主题思想1. 对历史的反思和审视:中国现代文学在对中国近现代历史的反思和审视方面有着重要的作用,如莫言的《红高粱家族》、余华的《活着》等作品,反映了中国人民在历史变迁中的苦难和坚韧。

2. 关注社会现实和人民生活:中国现代文学在关注社会现实和人民生活方面也有着重要的作用,如阿城的《牛》、杨显惠的《荒野》等作品,展现了中国农村的生活和命运。

黄修己《中国现代文学发展史》的个人文学史写作——兼评集体文学史《中国现代文学三十年》

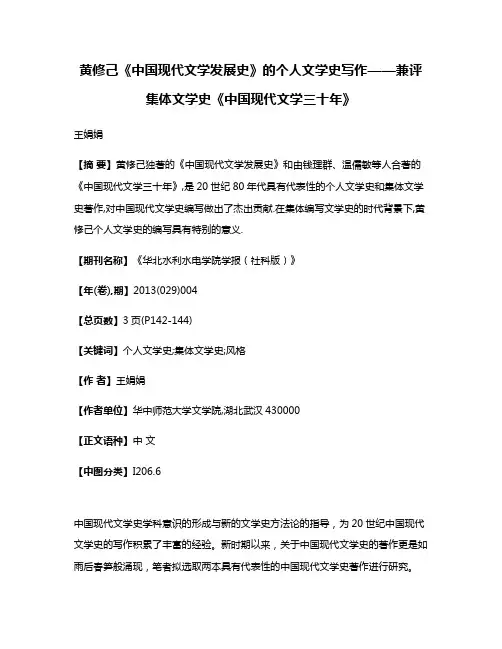

黄修己《中国现代文学发展史》的个人文学史写作——兼评集体文学史《中国现代文学三十年》王娟娟【摘要】黄修己独著的《中国现代文学发展史》和由钱理群、温儒敏等人合著的《中国现代文学三十年》,是20世纪80年代具有代表性的个人文学史和集体文学史著作,对中国现代文学史编写做出了杰出贡献.在集体编写文学史的时代背景下,黄修己个人文学史的编写具有特别的意义.【期刊名称】《华北水利水电学院学报(社科版)》【年(卷),期】2013(029)004【总页数】3页(P142-144)【关键词】个人文学史;集体文学史;风格【作者】王娟娟【作者单位】华中师范大学文学院,湖北武汉430000【正文语种】中文【中图分类】I206.6中国现代文学史学科意识的形成与新的文学史方法论的指导,为20世纪中国现代文学史的写作积累了丰富的经验。

新时期以来,关于中国现代文学史的著作更是如雨后春笋般涌现,笔者拟选取两本具有代表性的中国现代文学史著作进行研究。

一、中国现代文学史的集体编写热潮中国现代文学史的编写始终伴随着文学史编纂观念的探索和国内政治环境的变化而发展。

建国以来,国内的政治环境使得20世纪50至70年代成为集体编写中国现代文学史的大爆炸时代。

许多适应高等教育需要的中国现代文学史教材蜂拥而出,如王瑶的《中国新文学史稿》、丁易的《中国现代文学史略》等。

直到20世纪70年代末80年代初,“时代突变带来的那种‘精神松绑’的快感,知识分子的使命感、事业心,以及对久违了的学术的向往与尊崇,都在现代文学学科的重建上得到淋漓尽致的表现”[1](P108),中国现代文学史的研究和编写开始进入一个崭新的阶段。

20世纪70年代末政治上的拨乱反正使得中国现代文学史的研究和书写也进入了拨乱反正的时期。

一时间,很多高校组织讨论会为过去的文学家和文学史曲笔平反,中国现代文学史的书写重新被提上了文学史编纂的日程。

同时,高考的恢复也使得现代文学史教材的编写成为当务之急。

现代文学三十年

千里之行,始于足下。

现代文学三十年现代文学三十年》近年来,随着社会的快速发展和人们审美意识的提升,现代文学也迎来了一个全新的时代。

从上个世纪的80年代伊始,到现在已经过去了三十年的时间。

这三十年间,中国现代文学经历了蓬勃发展和多元化的探索,取得了丰硕的成果。

首先,新的时代为文学创作提供了广阔的舞台。

在改革开放的大背景下,社会的多元化和文化的多样性成为了现代文学的重要题材。

从农村到城市,从底层到中产阶级,各个层面的人们的生活经历都成为了作家们创作的源泉。

这也使得现代文学能够更好地反映社会的变迁和个体的命运。

作家们通过多种形式的作品,如小说、散文、诗歌等,纷纷将自己对社会的观察和感悟融入到文字中,使得现代文学更加鲜活、生动。

其次,现代文学发展也受益于新的文化思潮的涌现。

在这三十年里,中国社会经历了巨大的变革,文化氛围也得到了很大的改变。

东西方文化的碰撞与融合,对作者们的创作也产生了深远的影响。

许多作家开始尝试采用跨文化的视野来审视问题,并融入自己对传统文化的理解和思考。

这些新的思潮为现代文学带来了更多的可能性,制造了文学作品中的一个个魔幻的场景和独特的情节。

再者,互联网时代的到来也对现代文学产生了重要影响。

互联网的普及使得信息的传播更加便捷,作家们可以更加迅速地获取到各种素材和灵感。

同时,互联网也为作家们提供了更多的创作空间。

无论是在网络上发布自己的作品,还是通过网络平台与读者进行交流,作家们都能够与读者保持更紧密的联系,第1页/共2页锲而不舍,金石可镂。

获得反馈和支持。

这也使得现代文学的传播方式和受众变得更加多样化和广泛化。

然而,尽管现代文学在这三十年间取得了许多的成就,但也面临着一些问题和挑战。

首先,商业化的影响逐渐显现。

在市场经济的大环境下,文学作品更多地被当做商品销售,而不是纯粹的艺术创作。

这使得作家们在创作中面临了更多的商业压力,有时候不得不追求商业利益而放弃自己最初的创作目标。

其次,作家们的写作风格逐渐趋同。

《中国现代文学史》不同版本评较

《中国现代文学史》不同版本评较作者:徐王胤来源:《青年文学家》2018年第14期摘要:中国文学发展进程中,现代文学是其中不可缺失的重要部分,它不仅反映了中华民族的伟大觉醒,同时也对中国文学的发展起到了承上启下的作用,是近代以来中国社会历史性变革下形成的真正现代意义上的文学,对其历史的研究与书写,也始终随着文学史的不断发展与书写而历久弥新。

本文选出建国后至本世紀初的五部现代文学史进行评较,以此梳理出其文学史观与编排内容的差异。

关键词:现代文学;文学史;评较作者简介:徐王胤(1994-),男,满族,辽宁省凤城市人。

渤海大学文学院中国现当代文学专业在读硕士。

[中图分类号]:I206 [文献标识码]:A[文章编号]:1002-2139(2018)-14-0-02一、成书时间以及再版的修订本文所选择的五部现代文学史,从成稿时间、初版时间以及再版、修订增订时间上综合考量,可将其划分出一个大致的时间顺序:王瑶《中国新文学史稿》,刘绶松《中国新文学史初稿》,唐弢、严家炎《中国现代文学史》,钱理群、温儒敏、吴福辉《中国现代文学三十年(修订本)》以及杨义《中国现代文学图志》。

为便于比较,在此只举出各版本文学史初版及第一次修订再版的内容。

王瑶的《中国新文学史稿》(后简称《史稿》)可谓是中国现代文学史研究领域的开山之作。

《史稿》初版时间为新中国成立初期,是王瑶根据他在清华大学任教时所讲授的“中国新文学史”课程讲稿整理而成,上册于1950年脱稿,下册于1952年写毕。

1982年的修订重版变化亦不大,除了“语句之间,略有增删,但体例框架,一仍其旧”。

[1]总的来说,重版与初版所保持的体系并无大的改动。

由于《史稿》与中国现代文学的发展进程是同步的,因此这部书所引用的许多史料、观点都是较为客观的。

《史稿》为新中国成立后研究现代文学史的学者们奠定了基本的编书体例与框架,影响深远。

刘绶松的《中国新文学史初稿》(后简称《初稿》)初版于1956年,是高教部委托编辑出版的现代文学史教材,由刘绶松根据其在武汉大学教授“中国新文学史”课程时的讲稿所成。

中国现代文学史各版本比较分析

中国现代文学史各版本比较分析作者:刘玉梅来源:《好日子(下旬)》2018年第01期摘要:中国现代文学史的版本众多,对文学史版本的研究也不乏真知。

本文选取一些代表性版本,从现代文学史版本的体例、内容、语体风格等方面进行论述,发表一些拙见,以期对现代文学史版本的研究稍有裨益。

关键词:现代文学史版本;体例;内容;语体风格时至今日,自中国现代文学发生、发展以来,有关“中国现代文学史”的版本已不下百余种。

文学史的编写主要集中在三个时段。

上世纪20年代初,胡适的《五十年来中国之文学》1928年陈子展编写的《最近三十年中国文学史》,1932年周作人的《中国新文学之源流》以及后来朱自清的《中国新文学研究纲要》;建国以后形成一股编写现代文学史的热潮,出现了一些较有影响的版本,诸如王瑶的《中国新文学史稿》,刘绶松的《中国新文学史初稿》以及唐弢主编的《中国现代文学史》等;新时期以来具有代表性的版本有钱理群、吴福辉、温儒敏、王超冰等主编的《中国现代文学三十年》;丁帆主编的《中国新文学史》等。

笔者在对从中国国家图书馆所搜集到的不同版本进行了粗略的阅读,简单的归纳,对不同阶段的经典版本的“异”处进行着重的分析。

此分析主要根据以下标准:现代文学史的开端;年代的划分与体例的编排;内容的增删与缺补;著作的语体风格等。

一、现代文学史的开端“现代文学史”的开端始终是学术界一个争执不下的问题。

不同的专家学者对此有不同的看法。

大体有以下几种观点:“1917年说”,这主要源于1917 年 1 月《新青年》第 2 卷第 5 号发表的胡适《文学改良刍议》,对此持坚定意见的是在国内学术界影响颇广泛的由钱理群等主编的《中国现代文学三十年》。

“1917年初发生的文学革命,在中国文学史上树起一个鲜明的界碑,标示着古典文学的结束,现代文学的起始。

”此外,“1917年说”也是获得学界更多认可的观点。

持此观点的现代文学史版本还有唐弢版的、黄修己版的、刘勇主编的《中国现当代文学史》等等。

中央民族文学考研参考书

中央民族文学考研参考书

中央民族大学考研文学专业的参考书目包括:

1. 《中国文学史》(第三版,共四卷):由袁行霈主编,高等教育出版社出版,这是学习中国文学史的重要教材。

2. 《中国现代文学三十年》:由钱理群、温儒敏、吴福辉编著,北京大学出版社出版,涵盖了中国现代文学的发展历程。

3. 《中国当代文学史》:由洪子诚编著,北京大学出版社出版,介绍了中国当代文学的发展情况。

4. 《文学理论教程》:童庆炳编著,高等教育出版社出版,是学习文学理论的基础教程。

中国现代文学三十年名词解释

中国现代文学三十年名词解释摘要:一、晚清文学革新运动1.诗界革命2.小说界革命3.文界革命二、五四运动对现代文学的影响1.反帝反封建的革命大旗2.无产阶级现代文学的崛起三、现代革命文学的无产阶级特色1.民族主义文学2.新感觉派四、无产阶级文学的发展1.社会主义现实主义2.现实主义与浪漫主义的结合正文:中国现代文学三十年,从晚清文学革新运动到无产阶级文学的崛起,经历了一段漫长而曲折的发展过程。

晚清文学革新运动是现代文学的起点,以诗歌、小说、散文等领域的创新为主导。

在这一时期,诗界革命、小说界革命、文界革命等文学革新运动此起彼伏,推动了中国文学的现代化进程。

其中,诗界革命以反对旧体诗、倡导新诗为主要特点,代表人物有梁启超、黄遵宪等;小说界革命以鲁迅的《狂人日记》为标志,提出了“我手写我口,古岂能拘牵”的口号,强调文学要真实反映现实生活;文界革命则主张打破桐城派古文的藩篱,推广平易畅达的新文体。

五四运动对现代文学产生了深远的影响,它高举反帝反封建的革命大旗,为无产阶级现代文学的崛起奠定了基础。

在无产阶级文学的崛起过程中,涌现出了许多杰出的作家和文学作品。

例如,茅盾的《子夜》、巴金的《家》、老舍的《骆驼祥子》等,这些作品都具有鲜明的无产阶级特色,反映了社会底层人民的苦难生活,为民族解放战争提供了强大的精神支持。

新感觉派是20世纪30年代上海文坛的一个现代主义小说流派,代表作家有刘呐鸥、施蜇存、穆时英等。

新感觉派小说以病态生活的描写、畸形的两性关系及心理等为主题,展示了半殖民地大都市上海的生活百态。

与此同时,无产阶级文学也在这一时期得到了进一步的发展,社会主义现实主义逐渐成为主流。

总之,中国现代文学三十年名词解释,展现了从晚清文学革新运动到无产阶级文学的崛起这一历史过程中,中国文学的发展与变迁。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

从传媒书写看《新文学史稿》和《中国现代文学三十年》之区别作者:史皓怡来源:《现代语文(学术综合)》2013年第02期摘要:作为现代文学学科史的两本代表著作,《新文学史稿》和《中国现代文学三十年》均对报刊在现代文学史发展中的载体作用、中介作用有了不同程度的关注,并以此作为文学史发展过程中重要的史料佐证之一。

本文通过对两书入史刊物不同选择的比较,力求还原文学史编撰的现场,探讨隐藏在其背后的深层原因。

关键词:文学史传媒将现代文化传播及现代传播媒体引入中国现代文学的研究视野,着重从刊物的角度出发,研究现代传媒与中国现代文学的形成发展、性质特点的关系,是近年来文学研究中的一个全新的增长点。

作为中国现代文学的重要组成部分,“同是初始的资料,期刊比起单行本书籍来,当然更能突出文学历史的原生状态”。

事实上,期刊在文学史研究方法中的启示性意义,鲁迅早已注意到,他在《序中》就从现代报刊的发展阐述了现代文学的形成与发展、文体形成与演变、流派形成与变革的问题。

作为学科史的代表性著作,《新文学史稿》和《中国现代文学三十年》中出现的报刊名称分别近70种和90种(由于台湾文学的特殊性,并不包含在本文的讨论范围内)。

虽并未从传媒的角度进行详细阐发,但报刊在现代文学史发展中的载体作用、中介作用等都有不同程度的提及,并以此作为现代文学史发展过程中重要的史料佐证之一。

本文将通过对入史刊物的不同选择的比较,以期回到现场,还原文学史著作编纂的历史,探讨隐藏在其背后的深层原因。

一《新文学史稿》(以下简称《史稿》)与《中国现代文学三十年》(以下简称《三十年》)在传媒书写上的最大区别是入史的选择。

知识分子同人报刊主要传播知识分子话语,争取公共领域,代表着知识分子的现代梦想。

对同人报刊的不同处理,反应了编者对于这一文学社团的不同态度。

如《史稿》第一章的《从文学革命到革命文学》中在《文学社团》这一章节,提及的弥洒社及其《弥洒》杂志,在《三十年》中没有任何提及。

《三十年》中提及的西南联大——中国新诗派的相关刊物《文聚》、《大公报·星期文艺副刊》、《文学杂志》、《益世报·文艺周刊》、《文艺复兴》、《文汇报·笔会副刊》、《篱树》、《燕园集》、《燕京文学》、《辅仁文苑》、《文艺杂志》、《北大文学》、《文学集刊》、《诗创造》、《中国新诗》;以京派、开明同人为代表的民主主义、自由主义作家的相关刊物《文学》、《文学季刊》、《文学月刊》、《文丛》、《骆驼草》、《水星》、《开明文学新刊》、《创作文库》、《文学丛刊》、《中学生》;新感觉派的相关刊物《文学工场》、《无轨列车》、《新文艺》,由于《史稿》将这些文学流派的抹去,自然也没有对于这些同人刊物的书写。

而由于对通俗文学这一文学大类的整体放逐,《三十年》中出现的通俗文学刊物除《礼拜六》作为遭批判的反面案例在《史稿》中有所提及外,其余的《红杂志》、《侦探世界》、《民权报》、《世界日报》、《新闻报》、《天风报》、《良友》、《大众》、《春秋》、《万象》、《369》、《申报》、《杂志》、《紫罗兰》等自然没有提及。

值得注意的是,机关报刊在《史稿》中更多被提及。

这类报刊“不仅是作为统治集团方针政策的传播方式,而且是一种文化方向的传播与引导”。

《史稿》为说明在“革命的现实主义和革命的浪漫主义”影响下作家应有的创作态度,引用了恽代英在《中国青年》第八期上的《八股》一文,以此来说明,“在写作方向和创作方法上,要作家注视社会黑暗,用现实主义的方法来创作”。

并在第二章《觉醒了的歌唱》中,再次提及这份刊物,作为“反抗与憧憬”这类新诗的发表刊物之一,并毫不讳言地指出:“这是党直接领导的刊物,因而也是一贯提倡革命文学的”。

而在《史稿》下册中,由于多了对“第一次文代会”的叙述,并不在《三十年》叙述时间范围内的《文艺报》、《人民文学》得到了提及,并在《关于“主观”问题的论争》这一节中援引了编者所处年代的《人民日报》上所刊载的舒芜的文章作为材料佐证。

此外,《史稿》对于域外文学对新文学的影响避而不谈,这造成了《史稿》的文学译介类报刊的空缺。

《三十年》中则反复提及了小说译介的相关报刊,先是在第一个十年的小说专章介绍中,为说明西洋小说为“20世纪中国小说的创作准备了作家,准备了读者”,提到了鲁迅在《浙江潮》发表历史小说《斯巴达之魂》、科学小说《地底旅行》和茅盾第一次在刊物上发表的科学小说《三百年后孵化之卵》均是“译述”性质,又在第二个十年和第三个十年的文学思潮与文学运动的叙述中,提及了《译文》、《时代》、《苏联文艺》等杂志,以说明作家“大大加强了与世界文学的联系”。

《史稿》和《三十年》在传媒书写上的不同还体现在对报刊的不同选择上。

在对于相同文学运动(思潮、流派)相关报刊的阐述上,《史稿》和《三十年》有着不同的加减。

如:为了说明白话文运动在全国的推广,除《三十年》中提到的《东方杂志》、《小说月报》外,《史稿》中还就“各地爱国学生团体纷纷仿效《新青年》、《每周评论》创办白话报刊”这一现象,专门列举了当时学生团体出版的小型白话报纸和报刊《湘江评论》、《星期评论》、《解放与改造》(后名《改造》)、《建设》三份杂志;关于“左联”及其影响下的刊物,除了都提及《拓荒者》、《萌芽》月刊、《北斗》、《光明》半月刊、《文学导报》、《大众文艺》、《文艺新闻》、《文学月报》外,《三十年》中提到的报刊为《文学周报》、《文学》、《现代小说》、《十字街头》、《海燕》,《史稿》中提及的则为《世界文化》、《文艺讲座》、《文艺阵地》;关于30年代前期文坛小品文流行的现象,《史稿》只提及了林语堂的四本刊物《论语》、《人间世》、《宇宙风》、《西风》,而且是在与鲁迅的论争中以反面案例存在的,在《三十年》中,除了林语堂的四本代表刊物,还提到了《逸经》、《谈风》、《文饭小品》、《天地人》等,指出这批同类性质的杂志,“更助长了幽默闲适小品的创作风气”;“现代派”作为三十年代最为重要的诗歌流派之一,《史稿》只提到了《现代》杂志这一发表诗歌的平台,而《三十年》则更着重对现代诗派兴起发展这一文学现象的诉说,并提及了“现代派诗”得名后的两份杂志《现代诗风》、《新诗》月刊,以说明当时全国范围内标榜“纯艺术”的新诗刊物之多;“七月”诗派的代表刊物,除了都提及的《七月》、《希望》、《泥土》、《呼吸》外,《史稿》中列举的是《蚂蚁小集丛刊》,《三十年》中列举的则是《诗垦地》、《诗创作》。

此外,在作家和时代背景阐述上,《史稿》和《三十年》都喜引入相关报刊以作为立论佐证,不过侧重点有所不同。

如:对30年代文学环境的描述中,《史稿》提及《申报》、《新生》主事人因言获罪或遭暗杀,将关注点放在左联成立前夕高压的政治环境,《三十年》关注的是国民党宣传部在三份杂志上的动作,以说明其“打倒…革命文学‟和…无产阶级文学‟,…建设三民主义的新文学‟”的反动的文艺政策导向。

《史稿》在介绍“左联”作家柔石、胡也频、李伟森时,都将其各自编辑的刊物加入了其生平介绍中,《三十年》中对此并没有提及;《三十年》在对茅盾的评述中,列举了他编辑的《译文》、《文艺阵地》、《立报·言林》、《笔谈》等刊物,进一步论证他是“中国现代文学史上继鲁迅之后最具广泛影响的文艺理论家与批评家”。

二中国现代文学的历史流程已一去不复返。

中国现代文学史著所描述与阐释的文学史只是一种编撰者“心目”或者说理念中的“中国现代文学史”,是中国现代文学史的评价形态,不是也不可能是中国现代文学史的原生态。

当我们梳理《三十年》和《史稿》中关于传媒书写区别的原因时,首先想到的是时代背景、资料收集等客观因素对于文学史编纂的制约。

详实的史料和对前人研究成果的借鉴是两书共同的特点,但由于《史稿》是王瑶在清华讲授“中国文学史分期研究(汉魏六朝)”时,应同学要求做出的课程更改,“随教随写”的讲义修改而成,前后只花了两年时间,具有个人独立撰史色彩,且私人藏书和清华图书馆所存书籍并不能完全满足文学史写作的需要,“特别是抗战期间一段的书籍作品,简直等于空白”,而年代更近、编者更多、编写周期更长的《三十年》的史料详实、精准度更胜一筹。

《山西教育》原本约王瑶写一个具有通俗性的文学史的系列讲座来连载,王瑶将此任务交给了刚刚研究生毕业的钱理群,钱遂叫上温儒敏、吴福辉、王超冰一起,最先只是为了完成老师布置的任务,也借此表达对于现代文学思考的成果,出版是后来的事。

王瑶编纂《史稿》的时代话语环境,是新执政党为了意识形态统治的需要,规定中国文学史为高校必修课程,编者作为一名忠实的共产党员,也表现出了对主流意识形态发自内心的服从,并有意识地征用文学符号系统为意识形态服务。

《三十年》则产生于“现代性”思潮涌动的80年代,是将重写文学史摆上日程,“中国现代文学研究由拨乱反正、史的意识觉醒,局部突破旧体系模式到走向新的学术建设时期的产物”,当时的现代文学史研究由于对“现代性”的信赖显示出一种乐观主义和理想主义的情绪,总力图追求总体性和整合力以展现研究对象的某种本质和规律。

其次,是文学史研究观念的不同。

《史稿》开宗明义,以毛泽东《新民主主义论》中有关中国革命的经典论述作为依据和出发点,去说明现代文学的“性质”及其“历史特征”。

这一选择,使得《史稿》内涵的基点一开始就具有了等级性,如认为一切文学社团都是带有政治性的,而作为一种社团流派或文学现象的载体或中介,但凡发表的作品不是表现反帝反封建斗争的,就是以教育广大人民为主题的。

如《文艺杂志》、《水星》、《新文艺》等刊物都被隐去,其中最具有代表性的是对“通俗文学”的整体性消失,完全是由于这一文学样式并不具有意识形态提供的教化作用,使这类创作进入历史显然会削弱其前设的“无产阶级文学不断壮大,资产阶级文学不断衰落”的逻辑线索,甚至最终无法成功构建。

至于《史稿》对于《三十年》中忽略的“弥洒社”的提及,更多的也是因为鲁迅在《新文学大系导言集·小说二集》中曾经对这一社团有过称赞,因为在王瑶的眼中,“鲁迅的方向,就是中华民族新文化的方向”。

与之相比,《三十年》在“充分地…释放‟了以前由于政治意识形态和知识分子精英主义所…压抑‟的现代性”,提出“要用现代文学语言与文学形式,表达现代中国人的思想、感情、心理的文学”,这种“现代性”的编写视角反映了编者建构二十世纪中国文学的设想,表现出对不同文学形态的发展历程及其相互借鉴融合的关注。

作为著作主要编者之一的钱理群则有着“揭示特定历史时代中人的生存困境及其美学形态”的文学史观,正因如此,《良友》、《万象》、《紫罗兰》、《世界日报》等市民报刊及其背后的“通俗文学”在《三十年》中才会得到三个专章的详尽叙述;京派、海派、张爱玲、钱钟书等在《史稿》中被抹去的文学流派、作家及作为其作品传播载体的报刊才能在《三十年》中回归。