咬文嚼字(全文)

高三上册语文第八课《咬文嚼字》课文原文、教案及知识点

【导语】《咬⽂嚼字》是朱光潜写的⼀篇随笔短⽂。

他告诉⼈们⽆论阅读或写作,都要有咬⽂嚼字的精神,刻苦⾃励,追求艺术的完美。

为⼤家准备了以下内容,希望对⼤家有帮助。

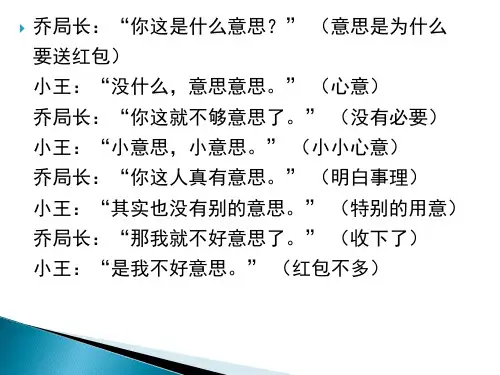

1.⾼三上册语⽂第⼋课《咬⽂嚼字》课⽂原⽂ 郭沫若先⽣的剧本⾥婵娟骂宋⽟说:“你是没有⾻⽓的⽂⼈!”上演时他⾃⼰在台下听,嫌这话不够味,想在“没有⾻⽓的”下⾯加“⽆耻的”三个字。

⼀位演员提醒他把“是”改为“这”,“你这没有⾻⽓的⽂⼈!”就够味了。

他觉得这字改得很恰当。

他研究这两种语法的强弱不同,“你是什么”只是单纯的叙述语,没有更多的意义,有时或许竟会“不是”;“你这什么”便是坚决的判断,⽽且还必须有附带语省略去了。

根据这种见解,他把另⼀⽂⾥“你有⾰命家的风度”⼀句话改为“你这⾰命家的风度”。

这是炼字的好例,我们不妨借此把炼字的道理研究⼀番。

那位演员把“是”改为“这”,确实改的好,不过郭先⽣如果记得《⽔浒》,就会明⽩⼀般民众骂⼈,都⽤“你这什么”式的语法。

⽯秀骂梁中书说:“你这与奴才做奴才的奴才!”杨雄醉骂潘巧云说:“你这贱⼈!你这*妇!你这你这⼤⾍⼝⾥倒涎!你这你这……”⼀⼝⽓就骂了六个“你这”。

看看这些实例,“你这什么”倒不仅是“坚决的判断”,⽽是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感。

“你是什么”便只是不带情感的判断。

纵有情感也不能在⽂字本⾝上见出来。

不过它也不⼀定就是“单纯的叙述语,没有更多的含义”。

《红楼梦》⾥茗烟骂⾦荣说:“你是个好⼩⼦出来动⼀动你茗⼤爷!”这⾥“你是”含有假定语⽓,也带“你不是”⼀点讥刺的意味。

如果改成“你这好⼩⼦!”神情就完全不对了。

从此可知“你这”式语法并⾮在任何情形之下都⽐“你是”式语法都来得更有⼒。

其次,郭先⽣援例把“你有⾰命家的风度”改为“你这⾰命家的风度”,似乎改得并不很妥。

“你这”式语法⼤半表⽰深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

⼆、“是”在逻辑上是连接词,相当于等号。

“有”的性质完全不同,在“你有⾰命家的风度”⼀句中,风度是动词的宾词。

2024版《咬文嚼字》完整版

应用文

以实用为目的,根据特定对象和场合,选择 合适的表达方式和语言。

21

学生作品展示及点评

作品一

《春天的脚步》

点评

该作品以春天为主题,通过细腻的笔触描绘了春天的美景 和气息,表达了作者对春天的热爱和向往。文章语言优美, 结构清晰,是一篇优秀的记叙文。

作品二

《手机的利与弊》

2024/1/26

材料

文章的血肉,要真 实、典型、有说服 力。

语言

文章的细胞,要准 确、生动、有感染 力。

20

不同文体写作特点分析

记叙文

以记叙为主要表达方式,通过记人、叙事、 写景、状物来表达中心思想。

说明文

以说明为主要表达方式,对事物的性质、特 点、成因、关系等进行客观描述。

议论文

以议论为主要表达方式,通过摆事实、讲道 理来阐述作者的观点和主张。

23

《咬文嚼字》经典片段回顾

朱光潜《咬文嚼字》原文选读

钱钟书《谈艺录》相关论述

经典广告语、标语、口号欣赏与解析

2024/1/26

24

名家名篇推荐及导读

鲁迅《狂人日记》、《阿Q正 传》等名篇中的语言艺术

2024/1/26

老舍《茶馆》、《四世同堂》 等作品中的经典对白

曹雪芹《红楼梦》中的人物语 言与性格塑造

13

文章标题和段落大意概括

• 第一段

引入主题,阐述咬文嚼字的重 要性。

• 第三段

探讨修辞手法及其效果分析在 文章中的体现。

文章标题

《咬文嚼字》

2024/1/26

• 第二段

分析词语搭配与感情色彩在文 章中的运用。

• 第四段

总结全文,强调咬文嚼字对于 提升语言表达能力和文化素养 的重要性。

《咬文嚼字》课文全解

《咬文嚼字》课文全解●课文研讨鉴赏一、主旨在这篇文章里,作者强调了在文学阅读和创作中应该“咬文嚼字”。

“咬文嚼字”一词通常含有贬义,它在《现代汉语词典》中的解释是:“过分斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不领会精神实质)。

”作者却很看重这个成语所包含的合理的、积极的因素,借用它来旗帜鲜明地提出自己的主张:在文学上,“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”。

作者提倡咬文嚼字,是和他对文学创作过程的认识分不开的。

关于语言文字和思想感情的关系,他认为:“思想是心理活动,它所借以活动的是事物的形象和语文(即意象和概念),离开事物形象和语文,思想无所凭借,便无从进行。

在为思想所凭借时,语文便夹在思想里,便是‘意’的一部分,在内的,与‘意’的其余部分同时进行的。

所以我们不能把语文看成在外在后的‘形式’,用来表现在内在先的特别叫做‘内容’的思想。

‘意内言外’和‘意在言先’的说法绝对不能成立。

”(《谈美·谈文学》)这个思想,运用到创作上,它要求作者把自己想要表现的东西,不论是形象,还是情感,还是观点,都要能够在脑海中鲜明地呈现出来;运用到欣赏上,它指导人们不就文字来欣赏文字,而是通过文字揣摩作者表达的思想感情,看看思想感情表达得是否恰切、鲜明。

本文主要是谈文学创作,但对我们进行文学欣赏也不无启发。

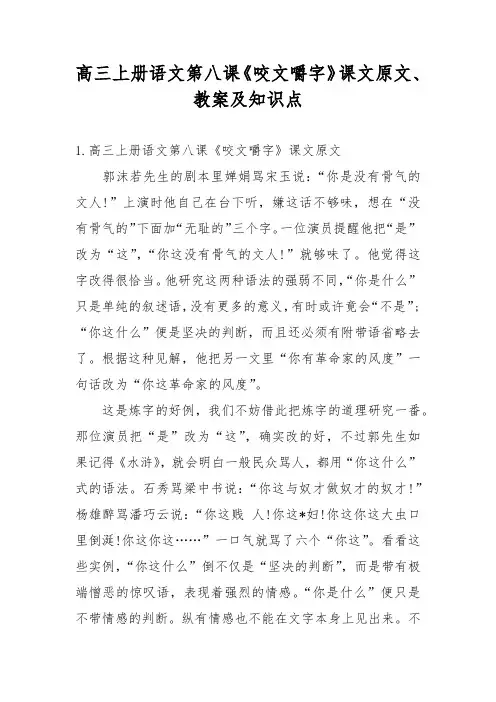

二、结构层次全文可分为三个部分:第一部分(第1~5段):用三个例子说明咬文嚼字之所以重要,是因为文字的微小改动与调整都影响到思想感情的表达,也就是说,咬文嚼字并非只在字面上下功夫,其效果也不容小视。

首先是以郭沫若对自己的两部作品所做的两处修改为例。

这两处修改,一处改得好,一处改得文句不通。

修改文字当以更准确有力地传达感情为准,郭沫若没有注意这个道理,将文章修改中取得成功的经验直接挪用到别处,以致修改出的语句不仅表达的感情全然不对味,就是从语法角度来看,也全然不符合语法规则。

其次是以王若虚修改《史记》中的李广射虎这个片段为例。

《咬文嚼字——朱光潜》

语滥调,毫不斟酌的使用它们。

用词用句——运思布局——人生态度

套语滥调,毫无新意

例子

分析

道理

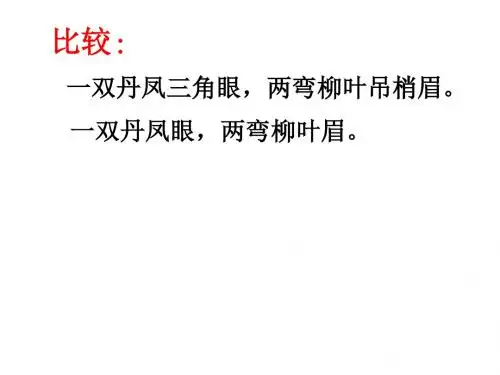

“你是没有骨气的文 句式不同,情感不同 人”一句的修改

《史记》李广射虎一 增减文字,意味不同 段的改写

文字和思想 情感关系密 切 ,对文

“僧推月下门”一句 用字不同,不同意味 的推敲

《惠山烹小龙团》三、 用联想义,意蕴丰富 四句的剖析

极尽哗众取宠之能事。(

B)

3、此事明明是你错了,你再咬文嚼字也毫无用处。(C )

是什么?

朱光潜在文中所论述的“咬文嚼字”指 的是什么?(请用文中原话回答)

“但是在文学上,无论阅读或写作,我们必须 有一字不肯放松的谨严。”

在阅读或写作上对字句斟酌锤炼。

为什么?

朱光潜为什么提倡大家要“咬文嚼字”?

请阅读课文,找出他所列举的事例,并说说它 们分别说明了什么道理?

剥啄 岑寂

qìn

清沁

yùn jiè

蕴藉

làn

俗滥

bà

zĭ

灞桥 付梓

qiáng

王嫱

dú

尺牍

现代汉语词典中对“咬文嚼字”的解析 :

A.过分地斟酌字句(死抠字眼而不领会精神实质) B.形容卖弄才学。 C.形容强词夺理或狡辩。

1、学习马列主义理论要领会其精神实质,切不可一味地咬

文嚼字 。( A)

2、此君肚里学识稀薄,但在人前说起话来却常常咬文嚼字,

绘 景 象 点作用

请根据特定的情景增加词语,使下面的文字表现 出特定的内容。

早晨,太阳发出光芒,树上的鸟儿鸣叫着,树下 的流水流向远方。

高三上册语文第八课《咬文嚼字》课文原文、教案及知识点

高三上册语文第八课《咬文嚼字》课文原文、教案及知识点1.高三上册语文第八课《咬文嚼字》课文原文郭沫若先生的剧本里婵娟骂宋玉说:“你是没有骨气的文人!”上演时他自己在台下听,嫌这话不够味,想在“没有骨气的”下面加“无耻的”三个字。

一位演员提醒他把“是”改为“这”,“你这没有骨气的文人!”就够味了。

他觉得这字改得很恰当。

他研究这两种语法的强弱不同,“你是什么”只是单纯的叙述语,没有更多的意义,有时或许竟会“不是”;“你这什么”便是坚决的判断,而且还必须有附带语省略去了。

根据这种见解,他把另一文里“你有革命家的风度”一句话改为“你这革命家的风度”。

这是炼字的好例,我们不妨借此把炼字的道理研究一番。

那位演员把“是”改为“这”,确实改的好,不过郭先生如果记得《水浒》,就会明白一般民众骂人,都用“你这什么”式的语法。

石秀骂梁中书说:“你这与奴才做奴才的奴才!”杨雄醉骂潘巧云说:“你这贱人!你这*妇!你这你这大虫口里倒涎!你这你这……”一口气就骂了六个“你这”。

看看这些实例,“你这什么”倒不仅是“坚决的判断”,而是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感。

“你是什么”便只是不带情感的判断。

纵有情感也不能在文字本身上见出来。

不过它也不一定就是“单纯的叙述语,没有更多的含义”。

《红楼梦》里茗烟骂金荣说:“你是个好小子出来动一动你茗大爷!”这里“你是”含有假定语气,也带“你不是”一点讥刺的意味。

如果改成“你这好小子!”神情就完全不对了。

从此可知“你这”式语法并非在任何情形之下都比“你是”式语法都来得更有力。

其次,郭先生援例把“你有革命家的风度”改为“你这革命家的风度”,似乎改得并不很妥。

“你这”式语法大半表示深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

二、“是”在逻辑上是连接词,相当于等号。

“有”的性质完全不同,在“你有革命家的风度”一句中,风度是动词的宾词。

在“你这革命家的风度”中,风度便变成主词和“你(的)”平行。

根本不成一句话。

《咬文嚼字》

闺中少妇不知愁,春日凝 装上翠楼。忽见陌头杨柳 色,悔教夫婿觅封侯。 注意:联系

答:①忽,忽然,不经意,漫不经心 ②前两句写少妇不知发愁,经过梳妆 打扮之后,兴冲冲地登上翠楼,去赏 春景。不经意间抬头,看到了杨柳, 使她想起了当年与丈夫折柳送别的场 景,想起了丈夫,不禁伤感。 ③一个“忽”字将这种情绪上由的变 化写得淋漓尽致,而这正是本诗耐人 寻味之处。

答:①同意②看,在诗中指回望。 ③离人孤独地走 了,还频频回望,每一次回望,都令自己肝肠寸断。 ④此字让我们仿佛看到抒情主人公泪眼朦胧,想看 又不敢看的形象。只一“看”字,就淋漓尽致地表 现了离别的酸楚。

作用:再现词语的声音和情态,使诗文更生动形象, 使人有身临其境之感。

例:帘外雨潺潺,春意阑珊,罗衾不耐五更寒.

(《浪淘沙》李煜)

无边落木萧萧下,不尽长江滚滚来. (《登高》杜甫)

数量词,可写出奇特的景象与感情。

1僧齐己曾写《 早梅 》:前村深雪里,昨夜数枝 开。 郑谷把 “数”改为“一”,你同意吗?为什么?

炼字题型答题模式

第一步:解释该字在句中的含义。 第二步:展开联想把该字放入原句中描述景象 。 第三步:有表现手法时点出。 1或描绘了某景象(姿态、神态、氛围、意境) 第四步:作用 2 或增强了感染力 3 或表达了怎样的思想感情

动词艺术效果:使意象化静为动,形象生动, 赋予画面动态感,使意境特点更加鲜明。 例:羌笛何须怨杨柳,春风不度玉门关。 哪个字用得好,有什么表达效果? 答:“怨”字明显用了拟人手法,同时又一语

双关,既是曲中之情,又是吹笛人之心

2(全国卷Ⅰ)阅读下面这首宋诗,然后回答 问题。(8分)

江 间 作 四 首(其三) 潘大临① 西山通虎穴②,赤壁隐龙宫。形胜三分国,波流万世功。 沙明拳宿鹭③,天阔退飞鸿。最羡渔竿客,归船雨打篷。

2023年最新的咬文嚼字朱光潜原文

2023年最新的咬文嚼字朱光潜原文《咬文嚼字》告诉人们无论阅读或写作,都要有咬文嚼字的精神,刻苦自励,追求艺术的完美。

《咬文嚼字》郭沫若先生的剧本《屈原》里婵娟骂宋玉说:你是没有骨气的文人! 上演时他自己在台下听,嫌这话不够味,想在没有骨气的下面加无耻的三个字。

一位演员提醒他把是改为这,你这没有骨气的文人! 就够味了。

他觉得这字改得很恰当。

他研究这两种语法的强弱不同,你是什么只是单纯的叙述语,没有更多的意义,有时或许竟会不是你这什么便是坚决的判断,而且还必须有附带语省略去了。

根据这种见解,他把另一文里你有革命家的风度一句话改为你这革命家的风度 (见文学创作第四期郭沫若札记四则)。

这是炼字的好例,我们不妨借此把炼字的道理研究一番。

那位演员把是改为这,确实改的好,不过郭先生如果记得《水浒》,就会明白一般民众骂人,都用你这什么式的语法。

石秀骂梁中书说:你这与奴才做奴才的奴才! 杨雄醉骂潘巧云说:你这贱人!你这淫妇!你这你这大虫口里流涎!你这你这一口气就骂了六个你这。

看看这些实例,你这什么倒不仅是坚决的判断,而是带有极端憎恶的惊叹语,表现着强烈的情感。

你是什么便只是不带情感的判断。

纵有情感也不能在文字本身上见出来。

不过它也不一定就是单纯的叙述语,没有更多的含义。

《红楼梦》里茗烟骂金荣说:你是个好小子出来动一动你茗大爷! 这里你是含有假定语气,也带你不是一点讥刺的意味。

如果改成你这好小子! 神情就完全不对了。

从此可知你这式语法并非在任何情形之下都比你是式语法都来得更有力。

其次,郭先生援例把你有革命家的风度改为你这革命家的风度,似乎改得并不很妥。

你这式语法大半表示深恶痛嫉,在赞美时便不适宜。

二、是在逻辑上是连接词(COPULA),相当于等号。

有的性质完全不同,在你有革命家的风度一句中,风度是动词的宾词。

在你这革命家的风度中,风度便变成主词和你(的) 平行。

根本不成一句话。

这番话不免啰嗦,但是我们原在咬文嚼字,非这样锱铢(zi zhū)必较不可。

《咬文嚼字》课文全解

《咬文嚼字》课文全解●课文研讨鉴赏一、主旨在这篇文章里,作者强调了在文学阅读和创作中应该“咬文嚼字”。

“咬文嚼字”一词通常含有贬义,它在《现代汉语词典》中的解释是:“过分斟酌字句(多用来指死抠字眼儿而不领会精神实质)。

”作者却很看重这个成语所包含的合理的、积极的因素,借用它来旗帜鲜明地提出自己的主张:在文学上,“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”。

作者提倡咬文嚼字,是和他对文学创作过程的认识分不开的。

关于语言文字和思想感情的关系,他认为:“思想是心理活动,它所借以活动的是事物的形象和语文(即意象和概念),离开事物形象和语文,思想无所凭借,便无从进行。

在为思想所凭借时,语文便夹在思想里,便是‘意’的一部分,在内的,与‘意’的其余部分同时进行的。

所以我们不能把语文看成在外在后的‘形式’,用来表现在内在先的特别叫做‘内容’的思想。

‘意内言外’和‘意在言先’的说法绝对不能成立。

”(《谈美·谈文学》)这个思想,运用到创作上,它要求作者把自己想要表现的东西,不论是形象,还是情感,还是观点,都要能够在脑海中鲜明地呈现出来;运用到欣赏上,它指导人们不就文字来欣赏文字,而是通过文字揣摩作者表达的思想感情,看看思想感情表达得是否恰切、鲜明。

本文主要是谈文学创作,但对我们进行文学欣赏也不无启发。

二、结构层次全文可分为三个部分:第一部分(第1~5段):用三个例子说明咬文嚼字之所以重要,是因为文字的微小改动与调整都影响到思想感情的表达,也就是说,咬文嚼字并非只在字面上下功夫,其效果也不容小视。

首先是以郭沫若对自己的两部作品所做的两处修改为例。

这两处修改,一处改得好,一处改得文句不通。

修改文字当以更准确有力地传达感情为准,郭沫若没有注意这个道理,将文章修改中取得成功的经验直接挪用到别处,以致修改出的语句不仅表达的感情全然不对味,就是从语法角度来看,也全然不符合语法规则。

其次是以王若虚修改《史记》中的李广射虎这个片段为例。

咬文嚼字朱光潜原文及赏析

咬文嚼字朱光潜原文及赏析朱光潜先生的咬文嚼字释义朱光潜先生1943年撰写的《咬文嚼字》,已收进现在的高级中学语文课本。

朱先生《咬文嚼字》的“咬文嚼字”,其涵义,是《辞源》(1979年修订本)所注释的“指词句上的推敲”。

朱先生在《咬文嚼字》中说:“咬文嚼字,在表面上只是斟酌文字的分量,在实际上就是调整思想和情感。

”并且还说:“在文字上推敲,骨子里实在是在思想情感上‘推敲’。

”卒读全文,豁然开朗,你不能不敬服朱先生的超人的慧眼和不同凡响的见解。

朱先生的这一独到的见解,再加上那么多翔实精当的例句,尤其是鞭辟入里的剖析,让中学生去学习,是大有裨益的。

在《咬文嚼字》中,朱光潜先生还说:咬文嚼字非“锱铢必较”不可,“无论阅读或写作,我们必须有一字不肯放松的谨严”。

这话,无疑是很对的。

按朱先生的这一观点,我便想对朱光潜先生的“咬文嚼字释义”来咬嚼一番。

朱光潜先生的《咬文嚼字释义》,共三条,其一是:咬文嚼字:过分地斟酌字句(多指死抠字眼而不领会精神实质)。

例:学习马列主义理论要领会其精神实质,切不可一味地咬文嚼字。

朱先生的这个释义,与《现代汉语词典》,甚至更多的当代辞书的注释几乎是完全一致的。

可是,它们多没有例句,于是,人家就无话可说,或者,你想说,也很难说得好;既然,朱先生有例句,我们不妨先从朱先生的例句入手来咬嚼一番,看一看朱先生例句中“咬文嚼字”的涵义及其褒贬,与朱先生自己的“咬文嚼字释义”及其褒贬,是否吻合?或许,你从中还能弄清楚朱先生的“咬文嚼字释义”,到底确当与否?朱先生的例句,“学习马列主义理论要领会其精神实质”,是句子的大前提,“切不可一味地咬文嚼字”,是关涉着是否能够领会马列主义理论“精神实质”这个大前提的告诫之语,其意思是说:如果“一味地咬文嚼字”,就不能领会马列主义理论精神实质,反之,要领会马列主义理论精神实质,就“切不可一味地咬文嚼字”;或者是说:学习马列主义理论,必须注重领会其精神实质,切不可一味地咬文嚼字,言下之意:单纯地咬文嚼字是不可能领会马列主义理论的精神实质的,还必须……,还应该……。

《咬文嚼字》

风翻白浪花千片,雁( 点 )青天字一行。 ——白居易《寄水部员外郎》 以一个‚点‛字不仅形象地把湛蓝 的天底下排成‚一‛字的大雁描绘出来 ,而且突出了这个‚一‛字不是一条连 续的线,而是由一只只大雁‚点‛成的 ,这样就准确而传神地把特定意境表现 出来。

江碧鸟愈白,山青花欲( 燃 )。 ——杜甫《绝句二首》之二

分析 不同句式 不同意味 增减文字 意味不同 不同字眼 不同意境 用联想义 意蕴丰富 滥词旧语 毫无新意

道理

文字和思想情 感关系密切

第三部分(第8段),全文小结。

指出读者应从文章所阐明的咬文 嚼字的道理中,领略运用文字所应有 的谨严精神,养成创作和欣赏都必须 潜心琢磨的好习惯。

文章告诉我们,‚逐渐达到艺术的 完美‛,这是‚咬文嚼字‛所追求的目 标;‚求思想感情和语言的精练与吻合 ‛,这是‚咬文嚼字‛的要求;以谨严 的精神,刻苦自励,留心玩索,推陈出 新,这是‚咬文嚼字‛必须下的功夫。

2、从课文中,可以看到作者‚咬文嚼字‛的 极高水平,这对我们‚咬文嚼字‛有什么启 示?

明确:第一,咬文嚼字‚必须有一字不肯放 松的谨严‛。拿‚你是‛式、‚你这‛式来 说,仅仅一字之差,作者却品味出它们不同 的表达效果,而且讲出表达效果不同的原因 。这告诉我们,无论阅读或写作,一个字也 马虎不得。

第二,咬文嚼字要有较强的语感、丰富的语言知 识以及进行由此及彼、由表及里的思考能力。作者之 所以能对课文中所举的例子进行精辟的分析,不仅得 力于作者有极强的语感和丰富的语言知识,而且得益 于由此及彼、由表及里的思考能力。例如,作者对‚ 推‛‚敲‛二字的品味。从‚推‛字想到门是虚掩的 ,由虚掩又想到‚寺里只有他孤零零的一个和尚‛, 由一个和尚又想到在这‚冷寂的场合,他有兴致出来 步月,兴尽而返,独往独来,自在无碍,他也自有一 副胸襟气度‛。作者又联系上句‚鸟宿池边树‛,想 到‚推‛‚可以无声‛,气氛冷寂,才不至于惊动宿 鸟。这样的咬文嚼字就显得很到位。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1、“闲人免进”应改为: 2、“请勿攀折”应改为:

3、悲观主义者说:我电脑硬盘只剩下一半了。 4、乐观主义者会说: 5、电脑迷会说: 6、讨厌电脑的人会说:

咬文嚼字

朱光潜

朱光潜:

(1897--1986) 现代美学家、文 艺理论家 笔名孟实、孟石 安徽桐城人 代表作《文艺心 理学》《诗》 《谈美书简》等

咬文嚼字释义

A.过分地斟酌字句(多指死抠字眼而

不领会精神实质) 。

例1:学习马列主义理论要领会其精

神实质,切不可一味地~ 。

B.形容卖弄才学。 例2:此君肚里学识稀薄,但在人前说起话

A、这女子长得柳腰桃面,真是个沉鱼落 雁、闭月羞花的美人!

B.东家之子(女),增一分则太长,减 一分太短;著粉则太白,施朱则太赤。 (宋玉《登徒子好色赋》

A.眼看朋辈成新鬼, 怒向刀边觅小 诗。——鲁迅《惯于长夜过春时》

B.忍看朋辈成新鬼, 怒向刀丛觅小 诗。——鲁迅《惯于长夜过春时》

原文:眼看朋辈成新鬼 改文:忍看朋辈成新鬼

来说明为什么要“咬文嚼字” 的道理的?

5. ⑥⑦两段是论述什么是“咬文嚼字” 呢,还是为什 么要“咬文嚼字” ?还是如何做到“咬文嚼字” 的? 这两段的论述角度有什么不同?

6.⑧段主要论述了什么问题?

你是没有骨气的文人 你这没有骨气的文人

①你这与奴才做奴才的奴才

②你这贱人!你这淫妇!你 这你这大虫口里流涎!你这 你这……

——福楼拜对莫泊桑如是说

咬文嚼字示例

轻风(扶)细柳, 淡月(失)梅花。 山色蒙蒙(横)画轴, 白鸥飞处(带)诗来。

咬文嚼字示例

长江万里白如( 练 ), 淮山数点青如( 淀 ), 江帆几片疾如( 箭 ), 山泉千尺飞如( 电 )。 晚云都变露,新月初学( 扇 ), 塞鸿一字来如( 线 )。 ——元·周德清《塞鸿秋·浔阳景》

事例:“烟”的直指意义和联想意义

说明的道理:字的难处在于意义的确定与控制,字的联想意义 是游离的,偏于个性的,迷离不易捉摸的,难以控制的。既可 以使意蕴丰富,也可以使意思含糊甚至支离,善用字的联想意 义能在含混中显得意蕴丰富,达到艺术的妙境。

事例:写美人、才子等的用语(反面事例)

说明的道理:字的联想意义也容易误用而生流弊,容易滑向 套板反应,袭用套语滥调。文学创作要克服惰性,遇事要朝 深一层去想,思想要新,语言要新。

“眼看”没有“忍着”的悲愤意味。

原文:春风又到江南岸 改文:春风又绿江南岸

“绿”较之“到”写活了江南的勃勃 生机,又流露出喜悦兴奋的心情。

A、红杏枝头春意浓 B. 红杏枝头春意闹

原文:红杏枝头春意浓 改文:红杏枝头春意闹

非一“闹”字,不能形容其杏 之红,其红之浓。“闹”将无“声” 的景象随着上有“声”的意味。日 常经验里的视觉、听觉等感觉被彼 此打通,多层次地将审美的精微感 受传达出来。

①僧敲月下门。 ②僧推月下门。

事例:郭沫若剧本《屈原》中的例子 《红楼梦》中的例子 郭沫若不好的援例

说明的道理:文字和思想感情有密切的关系,一种说法一种意味, 斟酌文字,就是调整思想感情;思想务求透彻,情感务求凝练, 文字的运用必须有一字不肯放松的谨严。

事例:“推敲”的故事

说明的道理:不同的字有时表现不同的意境,用什么字要看表现 什么意境,推敲文字的实质,是推敲思想情感。

来却常常~,极尽哗众取宠之能事。

C.形容强词夺理或狡辩。 例3:此事明明是你错了,你再~也毫无用处。

分析作者观点

1.试说一说本文的中心论点。

2.在作者看来, “咬文嚼字”体现了一种什么态度和精 神?其实质又是什么?

3.在作者看来,阅读或写作中为何要“咬文嚼字”?

4.文章第①②段、 第③④ 、 第⑤段各是从什么角度

①你是个好小子,出来动一动你 茗大爷!

②你这好小子,出来动一动你茗 大爷!

①你有革命家的风度。 ②你这革命家的风度。

①广出猎,见草中石,以为虎而射 之,中石没镞,视之,石也。射之, 终不能复入石矣。

②广出猎,见草中石,以为虎而射 之,没镞,既知其为石,因更复射, 终不能入。

③广出猎,尝见草中有虎,射之, 没镞。视之,石也。

郭老改字 引

(正)李广射虎 阅

咬

要文

要作

套板反应(反)

结

达到艺术美

结构全解

字

意

数

味

不 同

不 同

句式不同 意味不同 思想感情

意

字

境

眼

不

不

同

同

善用字的联想意义

套板效应

无论你所要讲的是什么,真正能够 表现它的句子只有一个,真正适用的动 词和形容词也只有一个,就是那最准确 的一句、最准确的一个动词和形容词。 其他类似的却很多。而你必须把这唯一 的句子、 唯一的动词、唯一的形容词 找出来。