中国面汤文化漫谈(节选)

古风犹存的汤文化

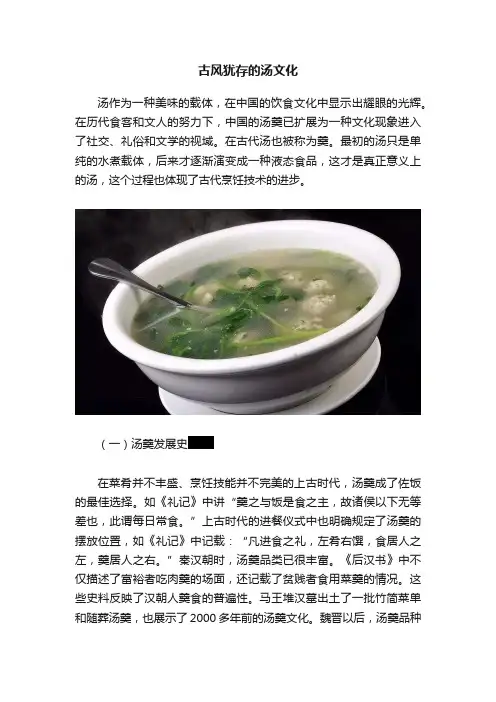

古风犹存的汤文化汤作为一种美味的载体,在中国的饮食文化中显示出耀眼的光辉。

在历代食客和文人的努力下,中国的汤羹已扩展为一种文化现象进入了社交、礼俗和文学的视域。

在古代汤也被称为羹。

最初的汤只是单纯的水煮载体,后来才逐渐演变成一种液态食品,这才是真正意义上的汤,这个过程也体现了古代烹饪技术的进步。

(一)汤羹发展史在菜肴并不丰盛、烹饪技能并不完美的上古时代,汤羹成了佐饭的最佳选择。

如《礼记》中讲“羹之与饭是食之主,故诸侯以下无等差也,此谓每日常食。

”上古时代的进餐仪式中也明确规定了汤羹的摆放位置,如《礼记》中记载:“凡进食之礼,左肴右馔,食居人之左,羹居人之右。

”秦汉朝时,汤羹品类已很丰富。

《后汉书》中不仅描述了富裕者吃肉羹的场面,还记载了贫贱者食用菜羹的情况。

这些史料反映了汉朝人羹食的普遍性。

马王堆汉墓出土了一批竹简菜单和随葬汤羹,也展示了2000多年前的汤羹文化。

魏晋以后,汤羹品种与日俱增,不但入汤原料增多,烹调技艺升华,而且还渗透了很强的人文色彩。

除传统的肉羹和菜羹之外,又相继推出鱼羹、甜羹等。

贾思勰的《齐民要术》记载了北方流行的各种汤羹,并对前代的汤羹做了扼要的记录和总结,可见,当时的汤羹烹调技术已经非常到位。

唐宋以后,汤羹向高档和低档两个方向发展。

如《独异志》记载:“武宗朝宰相李德裕,奢侈极,每食一杯羹,费钱约三万。

”这是高档汤羹的典型代表。

对生活清贫的百姓而言,菜羹仍是其主要食馔。

总之,自从汤羹生成之日起,中华饮食园地中就始终散发着汤羹的芳香。

(二)羹汤礼仪古人解读烹饪技艺,总要把汤羹摆在一个显著的位置,并以调鼎的方式来展示羹的魅力。

其中“鼎”是加工汤羹的炊具,“调”是烹饪汤羹的手法,二者合一,则可以产生特殊效应。

如《史记》之中就记载了商汤初期,名土伊尹将调鼎的道理比拟于国事,向皇帝纳谏。

可见羹汤的意义已超越烹任的范畴。

后来,人们为了表示对来客的尊敬,往往亲自动手调鼎,并将调好五味的羹送到客人面前,就连天子帝王赏赐大臣,也以这种方式来表达心愿。

关于面条的历史文化,你知道吗?

面条是在周代"礼面"的基础上发展演变而来;秦汉时代称之为"汤饼",属于"煮饼"类中的一种;隋唐时代叫"长命面",意为下入锅内久煮不断;宋元时代又改称为"水滑面"。

据元代韩奕所著《易牙遗意》记载:"水滑面:用十分白面揉搜成剂。

一斤作十数块。

放在水中,候其面性发得十分满足,逐块抽拽,下汤煮熟。

抽拽得阔薄乃好。

"清代朝廷大臣薛宝辰在其著作《素食说略》中记载更为详细:"其以水和面,入盐、碱、清油揉匀,复以湿布,俟其融和,扯为细条。

煮之,名为桢面。

"书中还指出:"作法以陕西朝邑、同州为最佳。

"关于桢条面的形状,书中说道:"其薄等于韭菜,其细比于挂面,可以成三棱之形,可以成中空之形。

""其余如面片、面旗之类"。

同样一块面,能址抻成多种不同的形状,可见技术的精湛非同一般。

面条的故事要从“面条帝国”——中国说起。

中国土地幅员辽阔,千年炊烟孕育了两千多种面条的做法,影响了整个东亚的面条文化。

不过,无论是面条还是制作面条的主要原料小麦,源头都不在这里。

中国的象形文字“麦”原指“远道而来的人”,与面条的“面”字结合,就成了“面”(“面”的繁体字),而小麦以及小麦粉制作而成的面条,在数千年前也确实是远道而来的。

每年有6亿吨产出,已经成为地球上60%人口主粮的小麦,最早诞生于9000年前美索不达米亚平原的农耕文明。

在它诞生后的6500年,小麦种植技术连同制面技术,开始从中东地区传到地中海,穿越巴尔干半岛和阿尔卑斯山,向东经过中亚来到中国。

因此,这条以长安为起点,途经甘肃、新疆、中亚、西亚,乃至地中海各国的“丝绸之路”又被叫做“面条之路”。

穿梭在丝绸之路上的阿拉伯商人随身携带面团作为干粮,食用前将面团分成小块,搓成条状晒干,置于火上烤炙,这几乎是人类历史上早期面条的雏形。

中华文化中的传统面食文化

中华文化中的传统面食文化中国是一个面食大国,拥有丰富多样的传统面食文化。

从北方的饺子、面条,到南方的馄饨、汤圆,每一道面食都承载着中华文化的传统和历史。

在这篇文章中,我们将探讨中华文化中一些重要的传统面食,以及与之相关的文化背景和制作技巧。

一、饺子饺子是中国传统面食中最具代表性的一种。

它有着悠久的历史,起源于古代的角子,形状象征着财富。

在中国的春节期间,包饺子已经成为了传统的习俗之一。

饺子的制作有着严格的技巧要求,需要将面粉搅拌成饺子皮,再将馅料包裹在饺子皮中,并通过捏合的方式将其密封。

饺子有很多不同的馅料选择,包括猪肉、牛肉、鸡肉、虾仁等,因此能满足各种口味需求。

二、面条面条在中国的面食文化中地位举足轻重。

面条有着丰富的种类和制作方法,可以分为油面、刀削面、烩面等等。

面条的制作有着讲究的技巧,需要将面粉和水搅拌成面团,再通过擀面杖将面团擀成薄片,最后将其切成细长的条状。

面条在不同地区有不同的吃法,如重庆的小面、北京的炸酱面等。

面条的烹饪方式也多种多样,可以煮、炒、炖等,可以搭配各种不同的配料和调味汁,满足不同口味的需求。

三、馄饨馄饨是一种流行于中国南方地区的传统面食。

它的制作过程复杂,需要将面粉搅拌成面团,再将其擀成薄片,切成小块,然后用馅料包裹起来,最后在汤中煮熟。

馄饨通常搭配花生酱、香菜和葱段等配料,味道鲜美。

馄饨在中国南方的春节期间是一道重要的传统美食,家人们会聚在一起包馄饨,围坐在餐桌前欢聚享用,这也成为了一种亲情的象征。

四、汤圆汤圆是中国传统节日元宵节的必备食品。

元宵节是农历正月十五,也是中国农历新年的最后一天。

汤圆是由糯米粉制成的圆形糕点,可以搭配红豆沙、花生、黑芝麻等馅料。

元宵节的晚上,家人们会围坐在一起吃汤圆,象征团圆和美好的未来。

此外,汤圆在中国南方的冬至节也是一道重要的传统美食,人们认为吃了汤圆可以驱寒保暖。

总结:中华文化中的传统面食文化丰富多样,每一种面食都承载着丰富的文化背景和传统习俗。

中国食文化(1)

中国食文化(1)面条的老祖宗张岱的「夜航船」说:「魏作汤饼,晋作不托。

」他自己注解说,「不托即面,简于汤饼。

」不托是什么?有人说是指「不托」之作,表示比做汤饼更简单的做法,所以判断不托正是近似面条的麦制食品了。

所以一般都认为汤饼之后有不托之后有索饼,而索饼两个字是随形而起的名字,绳索似的饼,不是面条是什么?「齐民要术」记载的水引饼做法,即是索饼的做法,就是把面团搓到好像筷子那般粗细,以一尺长度为一段,再在锅边上搓到像?菜叶那般薄。

这岂非就是粗面条了?因此面条的起源,应该是在魏晋前后这段时期了。

不管是面条还是面饼,吃的时候都用热汤,因此吃起来便会大汗淋漓。

这大汗淋漓的情况,在历史上有个故事,是利用来测试一个人是否在脸上抹了粉。

那是「世说新语」里的故事,说何叔平是个美男子,脸色白得很俊,魏明帝怀疑这是涂脂抹粉的效果,便在夏天的时分,请何叔平去吃热腾腾的汤饼,吃得何叔平大汗淋漓,自然用红色的衫袖去擦汗了。

一擦的结果,那个俊脸不但没有变色,反而白里透红呢。

这时吃的面种,都是热的。

到了唐朝,便有了凉面。

杜甫有首诗叫「槐叶冷淘」「唐六典」有「冬月量造汤饼及黍臛,夏月冷淘、粉粥。

」的句子,这冷淘,后人考据的结果,是「过水凉面」。

面条的吃法,便开始有变化了。

宋代以后的面面食的变化,是到了宋代才开始多样,有了炒、燠(即是焖)、煎等方式,而且还在面中加入或荤或素的浇头。

根据「东京梦华录」、「梦梁录」、「武林旧事」等书的记载,当时的面有「拌肉面」、「火燠面」、「桐皮熟脍面」、「猪羊盦生面」、「丝鸡面」、「三鲜面」、「鱼桐皮面」、「盐煎面」、「笋泼肉面」、「大熬面」、「子料浇虾【操】」、「银丝冷淘」、「大片铺羊面」、「炒鳝鱼面」、「笋辣面」等。

发展至今,面食的方法有多少种?我手上有一本「大连出版社」的书,书名叫「中国面条五百种」、再加上随意的变化,不止千种吧?最近香港流行兰州拉面,面条却是拉出来的。

清朝的「调鼎集」倒有一则「兰州人做面」:「兰州人做面,以上白面用蛋清揉入,工夫最久。

中国面食的文化及发展起源

中国面食的文化及发展起源中国面条文化具有自身的范畴和内涵,它又与人类出色纷呈的不同文明的形成有着密不可分的联系,从这个意义上说中国面条文化又是一门综合科学,它反映出人类在不同历史时期,不同前提下的食用消费行为,以及与之相联系的饮食文明和食品综合。

面条文化属于消费文化,不属于天然文化,它和贸易文化,企业文化紧密结合,密不可分。

中国面条文化的两个最基本内容为:一是面条的制作工艺和技术;二是消费行为的方式方法。

前者特别对于中国传统面条的制作,例如手工拉面和刀削面的制作,与其说是技术,不如说是艺术,或者是技术和艺术的圆满结合,是文化艺术的生动表演和痛快享受。

后者为面条的消费(食用)方式方法,直接反映了人类不同历史时期、不同地区、不同民族,以及不同经济层次的人们对面条及其消费的不同需求,它跟着社会出产力的发展和人们糊口水平的变化而不断变化,同时还受到多种天然环境前提,民族宗教和风俗习惯等因素的影响,因此具有极大的差异性和可塑性。

面条文化内涵的其他成分均以食用方式方法的差异和变化而形成和发展,始终保持与之适应。

先秦时期是中国面条和面条文化的萌芽时期,汉代开始进入了中国面条及其文化发展的昌盛时期。

因此,汉代在中国面条及其文化的形成、发展并进入繁荣的过程中起到了承上启下的作用。

中国面条及其文化的发展到汉代进入了一个高峰,它对汉代以后人们的饮食糊口产生了深远影响,也奠定了我们今天的面条食物乃至整个饮食习惯的基础。

中国的面条文化是中国饮食文化的一个重要部门。

在中国漫长的历史进程中,面条作为“饼”食文化的代表,在中国饮食文化中具有特殊地位。

同时,中国面条文化和中华传统文化有着千丝万缕的联系,中国面条文化实在是中国传统文化这样一棵大树上繁衍出来的繁盛枝叶,中国传统文化思惟是它的根基,给予中国面条文化丰硕的养分和魅力。

中国面文化的发源和历史地位:面条的故乡在中国,面条和饺子都是中国人的“国食”,这是全世界所公认的。

中国的面条文化,犹如茶文化、酒文化和豆腐文化一样,历史悠久,博大精深,积厚流光。

浅谈中国的面食文化

附表4:文科论文封面登记号学科类别是否选用参考题目第九届大学生科技活动周文科论文大赛题目:浅谈中国的面食文化二级学院:政法与历史学院专业:思想政治教育班级:2009级1班姓名:曹慧珍熊云芬学号:20090641029联系电话:二〇一一年四月浅谈中国的面食文化摘要:现代化的洪流冲走了华夏大地古老的文明,现代化的到来驱赶着默默为华夏民族贡献的璀璨文化,面食文化就是其中不幸患难的一员。

它,养育了万年华夏人;它创造了丰富多姿独特的中国文化;它,贯穿了中华文明的整个发展进程。

然而,又有多少人了解它?在如此难以维生的现代化潮流中它又该何去何从?关键字:面食文化种类山西面食特点饮食习俗国际面食节发展方向文化内涵2008中国·山西国际面食文化节9月在太原市盛大开幕。

对于中国的老百姓来说,这无疑又是一次大饱口福的盛宴,而对于中国来说,也是一次绝好的展示中国饮食文化的机会,更是展现中国历经万年的面食文化的最佳平台。

那么,中国的面食文化到底是什么样的呢?接下来,让我们走进中国的面食文化。

1.中国的面食文化概况面食是指主要以面粉制成的食物,世界各地均有不同种类的面食,中国主要有:面条、馒头、拉条子、麻什、烧饼、饺子、包子等,西方有面包、各种烤饼等,种类繁多。

面食,用面制作的食品的总称。

面食,对于中国人来说呢,是经常会吃到的食品。

尤其是在中国的北方,几乎不可一日无面食,像面条、饼、馒头之类的是北方日常的主食。

而在中国的南方,面食主要是作为小吃存在,像月饼之类的。

面食从熟制方法上可以分为蒸、煮、煎、烤、炸、焖等几大类。

面食的制作技术一般有三步:一是搅拌混合。

二是发酵与整形。

三是焙烤。

面食,对于中国人来说呢,是经常会吃到的食品。

尤其是在中国的北方,几乎不可一日无面食,像面条、饼、馒头之类的是北方日常的主食。

而在中国的南方,面食主要是作为小吃存在,像月饼之类的。

2.中国面食文化的起源和发展浩瀚宇宙一个蓝色星球上,古老黄河于北经34度转向南流,经地千里纳川十九。

探究面条文化在中国美食文化中的地位

探究面条文化在中国美食文化中的地位中国面食是中华民族的传统美食之一,其中面条文化影响着中国的饮食文化和历史。

无论是春节、年夜饭、还是清明节等,面条在中国家庭的饮食中扮演着重要的角色,被誉为“万能的食物”。

一、面条文化的起源据史书记载,面条起源于东汉时期,即公元25年至220年之间。

传统的面条食材是由小麦面粉制成的,制作过程较为繁琐,因此早期的面条只有贵族才能享用。

随着技术的逐渐改进,面条逐渐成为一种受欢迎的食品,逐渐流传到了民间。

二、面条文化的地位由于面条在中国饮食文化中的重要地位,很多节日和活动都有与面条相关的传统。

例如,在春节期间,守岁的时候家人会在一起吃长长的面条,意味着生活可以象面条一样“拉得长长久久”。

同样,年夜饭也离不开长长的面条,寓意着一家人在新的一年中吉祥如意。

由此可见,面条在中国家庭的饮食文化中,起着非常重要的作用。

三、不同区域的面条文化虽然面条在中国广为流传,但每个地区的面条文化却各具特色。

北方地区以拉面、刀削面等为代表,以韭菜、豆腐乳等为佐料;而南方地区则以米粉、粉丝、米线等为主,通常会配以肉类、海鲜等。

西方地区则更加偏重于馅料,如陕西的肉夹馍、山西的刀削面和沈阳的炸酱面。

东北地区的冷面、东南沿海地区的海味面条也各有特色。

因此,不同地域的面条文化在口味、形状、风味等方面都有自己的特点。

四、面条文化的影响作为中国传统美食文化中的一部分,面条文化在潜移默化中影响着人们的饮食、节日习惯等方面。

同时,随着现代化的发展,面条的做法不断创新,同时也不断渗透到其他国家的饮食文化中,被越来越多的人所喜爱。

总之,面条作为中华民族传统美食的代表,不仅代表着中国的饮食文化和历史,也承载着中国人的情感和传统。

面条文化在中国的饮食文化中始终占有一席之地,更是中国美食文化中不可或缺的一部分。

浅谈历史悠久的汤文化

浅谈历史悠久的汤文化人类食事活动有几炊重大的变革,其中一次就是利用火,变生食为熟食。

由茹毛饮血到炮生为熟,不仅使原始人享受到熟食的美味,更重要的是获得更多、更高级的营养成分,促进了大脑的发育。

从而使人类从一般动物中区别开来,成为万物之灵。

由食物加工而成的熟食制品种类繁多,其中应用最广泛的要数汤类食品。

法国著名厨师路易斯·古伊说的一句话:“汤是餐桌上的第一佳肴”。

可能是他的偏爱,但汤确有这么一种魔力,无论一顿饭多么丰盛,人们还是把许多赞美之辞加到汤上。

汤,是人们所吃的各种食物中最富营养、最易消化的品种之一。

一般是指以水为传热介质,对各种烹饪原料经过煮、熬、炖、氽、蒸等加工工艺烹调而成的汗多的、有滋有味的饮品。

不仅味道鲜美可口,且营养成分多半已溶于水中,极易吸收。

汤在烹调中起着举足轻重的作用,“唱戏的腔,厨师的汤”正说明了这一点。

既然汤具有这些特殊、特别的作用与好处。

在此,我将从汤的发展历史、汤的分类与作用、汤的烹制、汤的养生、保健作用、各国的名汤、实例分析等方面来对汤作个系统、详细的介绍,来使更多的人来了解它,使用它。

一、源渊流长的“汤文化”。

烹饪属于文化范畴,它是我们中华民族的一份宝贵文化贵遗产。

作为这一文化遗产的组成部分-汤,和中华民族的古老文化有着密切的关系。

“汤”(soup)这个词的来源有两种说法,一种说法是喝汤时要发出咕嘟咕嘟的声音,呷汤时则发出“丝丝”的声音,“丝丝”的声音和“soup”这个词的发音很相似。

另一种说法是“soup”这个词可能起源于德文“sop”,即一种浇有肉汤或浓汤的面包。

在英语中,“晚餐(supper)”这个词来自“辍饮(sup)”,意思是请坐下喝一碗汤。

在美国,喊一声“汤来了”(soupiscoming),表示家人可坐下来用餐了。

汤的历史悠久,从远古时代起,人们就知道食用菜汤了。

据考古学家所发掘的文物表明:约在公元前8000年到7000年间,近东地区的人就已学会了“煮汤”。

饮食文化漫谈

郑州烩面一、郑州烩面的概况烩面是郑州最大众化的一种吃食,但它又是最具代表性的地方名吃。

关于郑州烩面,有很多美好的传说。

相传唐太宗李世民在登基前的一个隆冬雪天,患寒病落难于一回民农院。

回民母子心地善良,将家养的角似鹿非鹿、头似马非马、身似羊非羊、蹄似牛非牛的四不像(亦称麋鹿)屠宰炖汤,又和面想做面条为李世民解饿。

但追敌逼迫,情形紧急,老妇人草草将面团拉扯后直接下入汤锅,煮熟后端给李世民。

李世民吃得满身冒汗、暖流涌身,不觉精神大振,寒疾痊愈。

于是策马谢别。

李世民即位后,整日山珍海味倒觉不出什么滋味,就想起吃过的回民母子做的面,想到他们的救命之恩,便派人寻访回民母子,以厚加赏赐。

还真是不负有心人,终于找到了那母子。

太宗又命御厨向老人拜师学艺。

从此,唐宫庭御膳谱上就多了这救命之面——麒麟面。

后来,因为四不像极其稀少,觅猎困难,武则天为此杀几贡使仍无济于事,只得取山羊代替四不像,麒麟面也改称山羊烩面。

但是经御厨、御医鉴定其口感滋味和医用价值都不亚于麒麟面,于是羊肉烩面便成为宫庭名膳,长盛不衰。

清代八国联军打进北京城,慈禧太后逃到山西避难,仍牢记烩面补身祛寒,多次差总管李莲英诏贡山羊做烩面食用,及时解除了寒疾病险。

直到清末满汉全席宗师御厨庞恩福因不甘宫庭御膳房苛律束缚,逃出皇宫隐居黄河南岸后,正宗的原阳烩面才传艺民间。

还有一个传说,抗战时期,日军飞机经常空袭郑州,当时有一位名厨叫赵荣光,特别喜欢吃面食。

飞机来了,赵师傅就去躲飞机,回来后,就把剩下的面条加点羊肉汤烩烩再吃。

久而久之,赵师傅发现重新烩过的面也很好吃,就潜心研究,在里面放些盐、碱,使之更筋,做出的面别有一番风味,后来就成了风靡一时的风味美食。

郑州号称“烩面之城”,烩面馆遍布全市的华街冷巷。

外地人来到郑州,首先想到的便是尝一尝地道的羊肉烩面;本地人款待亲朋的保留菜式也是香浓的烩面。

提到郑州的烩面,不能不说合记,虽然现在有萧记、惠丰源、豫丰源等推陈出新、发展变化的后起之秀,但谁都得承认,有了合记,郑州才有了真正意义上的烩面。

河南牛肉面 香喷喷的面汤回味无穷

河南牛肉面香喷喷的面汤回味无穷作为中国美食的代表之一,面食在中华大地上有着悠久的历史。

而河南牛肉面作为其中的一种特色面食,在其香喷喷的面汤中融合了丰富的口感和独特的风味,深受人们喜爱。

本文将为您介绍河南牛肉面的历史渊源、制作方法以及其独特之处。

历史渊源在中国的面食文化中,河南牛肉面可以算得上是一位“老大哥”。

其历史可以追溯到明朝时期,当时河南地区的面食制作已经达到了相当高的水平。

河南牛肉面的起源也同样可以追溯到那个时期,当时富饶的河南平原拥有大量的牛群,而河南人通过将当地优质的牛肉与面条相结合,创造出了河南牛肉面这一传世美食。

制作方法河南牛肉面的制作过程可谓繁琐而精细,但正是这些步骤的传承和细致,让河南牛肉面成为了一道口感独特的美食。

首先,面条的制作需要选用优质的面粉,并经过反复揉搓、切割和抻拉之后,才能制成长而有弹性的面条。

随后,将选用新鲜牛肉,经过去皮、切块和煮熟之后,加入大量的调味料,如葱姜蒜、豆瓣酱等,腌制一段时间,以使牛肉入味。

在做面汤的过程中,需要炖煮多种骨头,如牛骨、猪骨等,以及各种香料和调味料。

经过长时间的慢慢熬煮,才能形成浓郁的汤底。

最后,将煮好的面条捞入碗中,加入熬制好的牛肉汤底,再撒上葱花、香菜等配料,一碗香喷喷的河南牛肉面就制作完成了。

独特之处河南牛肉面与其他地方的牛肉面相比,有着独特的特点和口感,使其成为许多人钟爱的美食。

首先,河南牛肉面的面食本身十分讲究,经过反复的揉搓和抻拉,面条更加筋道有弹性。

入口后,面条的口感丝丝入味,让人回味无穷。

其次,河南牛肉面的面汤非常讲究,采用了多种骨头的炖煮,使得汤底醇厚浓郁。

在熬制过程中,各种调味料的悉心搭配,使得面汤的味道更加鲜美。

此外,河南牛肉面的牛肉切割得较大,入味的同时也更加具有嚼劲。

腌制过程中的多种调料和香料,让牛肉的风味更加浓郁。

最后,河南牛肉面搭配的葱花、香菜等配料,不仅增添了颜色和口感,还为这道面条赋予了独特的风味。

结语河南牛肉面作为中华美食文化中的一个珍品,以其独特的口感和丰富的风味赢得了众多人的喜爱。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

1.上海阳春面——历史文化背景,汤底变迁——面汤文化【约500字

2.全国各地就地取材的汤底【约4-5段。

每段400字

3.学校周边的面汤【约2-3段,每段300字

4.相关的

【论文选段】

一、上海阳春面

本食一楼的面条价格公道,做法简单,曾一度吸引我每天的购买。

二两大排面,就一碗干面,放上大排,用另一个锅里的不知是什么汤一浇然后就完成了。

这种面简直形如快餐。

我所知道的一些同学,尤其是东南沿海地区口味清淡的同学,以为食堂里卖的巨咸口味的菜肴就是上海菜的本味,我虽然不是上海人,但是总感觉上海菜“躺着也中枪”。

为了不在面条这方面再引起同学的误会,我特地去了解了一下上海的一种传统面食——阳春面。

阳春面原指一种不加任何浇头的汤面,称“清汤光面”,是旧时上海最大众化的面点之一。

民间习惯称阴历十月为小阳春,上海市井隐语以十为阳春。

以前此面每碗售钱十文,故称阳春面。

开洋葱油拌面又称海米葱油拌面。

以熬香的葱油和烧透的海米(上海人称开洋),与煮熟的面条一起拌食。

面条韧糯滑爽,海米软而鲜美,葱油香郁四溢。

阳春面制法简单,在汤碗里盛上滚烫的面条,缀上碧绿的点点葱花即可。

现在的阳春面多以蛋面为主,面质爽口弹牙。

阳春面虽没浇头,在面汤制作上却很讲究。

有的用纯鸡汁,有的用鳝鱼或小鲫鱼经油炸后加葱姜等各种调味熬制成鲜汤,有的用肉骨汤,有的仅用精盐、味精、葱末、熟猪油以沸水冲制。

阳春面的面汤是几种风味面中最值得一喝的。

酒后吃阳春面,不仅有解酒的作用,还能起到养胃补身的功效——此面本是贫穷人家的充饥之物,在物质生活丰富后,大家便不由自主地想到要来丰富面汤了。

最简单的阳春面面汤当属仅用葱油所制的鲜汤。

将洋葱洗净后切成薄片,葱、青蒜分别切成碎末备用;猪油在锅中溶化,然后放入洋葱片用中小火慢慢炒出香味,直到洋葱变成深褐色,已经炸得很酥脆即可。

这一步既是炸葱油;炸葱油的同时将面条放入汤锅中煮熟,然后在盛面的碗中放入一勺葱油,放入盐……做阳春面最重要的就是炸葱油,紫皮洋葱的味道比较香,炸出的葱油味道非常浓郁,味道瞬间就变得很特别了!阳春面清汤白面看似无味,实际上精华都在葱油里,所以要想做好一碗葱油阳春面,葱油的步骤不能马虎。

上海的阳春面,旧时是贫穷人家的简单面食,现在为了摆得上台面,开始有了花色繁多的汤底——面条本身是很寡淡的,炒面先另当别论,而普通煮面的味道全在于好的汤。

这样比较就不禁想到了袁枚笔下的燕窝:“海参、燕窝,庸陋之人也,全无性情,寄人篱下。

”(袁枚《随园食单·戒单》)从价格上来说,面条不知比这些贵重食物便宜了多少倍,然而正是由于其日常,在味觉上便要更加讲究。

【美食天下《面面俱到----一碗阳春面》

/Eat/Nosh/200906/62373_2.html】

二、好面更要好汤

从阳春面的美味飞跃说起,其实在中国的传统面食中,90%的“浓汤”对风味起着不可低估的作用,通常是通过熬制骨头汤等等来实现这一目标的。

说到面汤,其实做高汤的主要食材到处都是一样,无非鲜鱼大骨之类,另外的味觉就要靠自我的调配了。

“一个优秀的厨师做菜时不需要放味精。

”我记不得多少次看到过这句话。

江淮一带口味相对清淡,简单的河鲜江鲜,做成清香爽口的汤汁;班长是湖南人,据其介绍家里煮面总是要先用大量辣椒和鱼烧一锅汤;住在海边的人们则利用得天独厚的海味资源,用紫菜和鲜虾炖出勾人魂魄的鲜味来。

五角场这里有几家意大利餐厅,即卖的是pasta这种带着洋气的东西。

曾经两次点过花蛤海鲜面,无非是一堆pasta,奶油花蛤鱿鱼圈番茄汁乱煮而已。

卖相红彤彤喜气洋洋很诱人,由于海鲜的缘故香味也相当不错。

只是面条和配菜吃完之后空剩下满盘稀汤,实在食之无味弃之可惜。

“原汤化原食”,这种质朴而又温暖的小方子,大约也只存在于东方的细细炖出的汤面中了。

我的家乡在江苏省滨江临海的一个小城。

饮食风味和上海很是相似。

看似简单的水面、宽面、龙须面,下水一滚烫熟,接下来就是看汤的造化了。

有时周末的早晨,父亲闲得无事便会去河边垂钓,一个上午下来,运气好的话能有二十多尾小鱼,回来下锅烧汤,满满一锅鱼和姜片辣椒葱段一起,烧到汤水雪白浓郁如同乳汁。

就着这样的鱼汤抓一把手工面,炖得那种清新的香味直入骨髓。

可以说这是一种看似简单但是比较费工夫的美食,也只有日常家中为之,食肆酒店中如果这样做一道卖相并不好,即只有香味而“色”全无的面食,想必是既卖不出去成本又非常高的吧。

一舍友,正宗四川人,据其介绍每次吃面则必如火锅。

重点在于气味芳香浓烈,汤汁清鲜醇浓并重。

作为主打调味料,辣椒油自是必不可少的,另外花椒粉、白胡椒粉、香菜碎都是增加气味的调味料。

寝室条件有限,高汤之类的自然是炖不出——据这位川妹子描述,家里的汤底都是用各式各样麻辣烫或者火锅丸子烧出来的。

四川人家煮面是否家家如此制作汤底,倒是无从考证,然而若是光光地用辣椒油等等至味之物兑上清面汤或者白开水作为汤底,就不免有一种“翠纶桂饵”的感觉了。

川菜麻辣兼修,看上去非常漂亮,“长得很喜庆”。

如果像家常的鱼汤或者骨汤下面,上面撒上花椒碎、红黄辣椒丁、葱白香菜叶,则绝对可以拿到面店里买个好价钱。

复旦邯郸校区北边,大学路上有一家名为“蜀面”的面店。

我没有进过厨房偷师,因此并不知道那边的“招牌菜”,即“极品牛肉面”的汤底是否真的是用牛肉汤熬成。

汤水在辣味的掩盖下,本味反而没有那么浓厚了。

其实看着碗底的汤只觉得清澈透亮,大致也就知道了这并不是自家做的那种浓厚的像奶汁一样香醇的面汤了。

另一位舍友是福建莆田人,在她得生日当天请我们去学校附近的一家餐厅吃饭。

老板是她的老乡,见到同乡自然万分高兴。

我们点了一大份莆田卤面,分量很足,令人震惊之余食指大动。

当巨大的面碗刚被端上桌时,海鲜的香气就满满地弥散了一屋。

我几乎从未见过在汤料上如此下功夫的面条。

莆田位于福建省沿海中部,孕育丰富的海产如鳗鱼、对虾、马鲛鱼、蛏、梭子蟹、蛤、海蛎及紫菜等。

莆田人以米粉、面线和白粿等米食为主。

据介绍,卤面是莆田人结婚喜宴上必备的一道菜,也是家家户户过年时必备的一道菜,亦是莆仙在外人士有遇到莆田饭馆必点的一道菜。

对于一道如此正式的莆田卤面,熬高汤便是重要的程序。

高汤的制作需要挑选猪

骨头里最好的骨段,熬出来的高汤一定要色白而味鲜,每份高汤兑水的量都是固定的,稠了不行,稀了也不行。

而后是配料,干贝,虾干,牡蛎,蛏等等海边特产是必备的,配以瘦肉等等提起鲜味——正宗的莆田卤面还会加上一种叫做红菇的菌类。

这样,前面的所有工序都好了以后,就是火功了,卤面之所以是叫卤面,因为它是在文火中慢慢炖出来的,让高汤和配料的味道渗透到面条里面,这样的话,出来的面才能有味道,汤是粘粘的,口感很顺滑,带有大海的味道和营养。

当然还有另一种类似于面条的形式,即被称为“粉”的一种食物。

一位来自广西的同学,每与之共食面条则必提螺蛳粉。

螺蛳粉有一个好玩的地方就是虽然被叫做螺蛳粉,但是里面并没有螺蛳——至少我们在这里吃的时候没有发现,甚至汤也没什么螺蛳味。

但据说在广西正宗的螺蛳粉汤绝对是用螺蛳烧的汤。

作为吃惯了香辣炒螺蛳的人群中的一员,在下实在是难以理解水煮螺蛳肉那种带有泥巴和水腥味的汤到底为什么那么吸引人。

或许就像很多人喜欢吃榴莲一样吧,抑或是身在异乡的思乡之情也不一定。

方便面之流,自从进了大学之后似乎是经常吃的东西。

面汤倒也简单,白开水,加两包调味料,辣酱干菜而已。

然而方便面是仅用于充饥的食物,一碗泡面,塑料叉子四下一叉,二两面条不见踪影。

剩下半桶粗物,实在让人不知该从何下箸。

三、中国的面汤(高汤)文化

中国的饮食文化源远流长,一饭一菜一汤从不作轻薄之物。

我国的食面历史非常悠久,在东汉《四民月令》一书中载有“.......立秋勿食煮饼及水溲饼”之语,据考证“水溲饼”“煮饼”是中国面条的先河。

魏晋时称“汤饼”。

南北朝时称“水引饼”或“水引面”。

在《饮膳正要》中载有“春盘面”、“山药面”、“羊皮面”、“秀秃麻面”等二十多种。

明清时又有更进一步的发展,如北京的“炸酱面”、扬州的“裙带面”、福建的“八珍面”等等。

为了把这里提到的面汤和普通的煮面留下的汤水区分开,我在面汤后加了一个括号的注释。