(完整word)论语选读:高山仰止(重点版)

论语选读之十二高山仰止

社会和谐

儒家思想强调人与人之间的和 谐关系,有助于缓解社会矛盾

,促进社会和谐稳定。

企业管理

儒家思想中的中庸之道、诚信等观 念对企业管理具有指导意义,有助 于提高企业的管理水平和竞争力。

个人修养

儒家思想注重个人修养和品德 提升,有助于培养人们的自律 精神和良好品德。

国际关系

06 思考与讨论环节

分享个人阅读心得和体会

儒家思想强调个人的内在修养和道德品 质,如仁爱、礼制和中庸之道等,这些 思想对我产生了深远的影响,让我更加 注重自身的品德修养和与他人的关系。

通过阅读《论语》,我深刻体会到学习 的重要性。孔子所倡导的“学而时习之 ,不亦说乎?”的思想,让我意识到只 有不断学习、反思和实践,才能获得真

孔子(前551年-前479年),名丘, 字仲尼,鲁国陬邑(今山东省曲阜市 )人。中国古代伟大的思想家、教育 家、政治家,儒家学派创始人。

原文朗读与注释

原文朗读

子曰:“高山仰止,景行行止。虽不能至,然心乡往之。余读其书,想见其为 人。适千里者,三月聚粮。之二虫又何知?”

注释

高山,喻指高尚的品德;仰止,仰慕而停止不前;景行,大路,比喻行为光明 正大;行止,行为举止;乡往,向往;二虫,指蜩与学鸠,比喻见识短浅的人。

知识获取与传承方式

东方哲学注重实践、体验与内省,知识传承以师徒制为主; 西方哲学则重视理性、逻辑与实证,知识传承以学校教育 为主。

跨文化交流背景下儒家思想传播与挑战

儒家思想的核心与传播

儒家思想以“仁、义、礼、智、信”为核心,通过经典文献、教育机构等途径在东方社会 广泛传播。

跨文化交流带来的机遇与挑战

《论语》的语言简练、意蕴深厚,是中华文化的重要组成部分。

《论语》选读之十二《高山仰止》

• 【读解】 谁能升堂入室? 读解】 谁能升堂入室? • 人情看冷暖,世态趋炎凉。 同学们听老师贬了子路一句, 一下子便看不起他了。老师只 好再来一个说法。 撇开这一点不论,我们来看老师给子路的说法:升堂矣, 未 入于室也。 堂是正厅。室是内室。过去的四合院房屋建筑,中间是天 井. 进屋首先得入门,入门后登(升)入厅堂,然后才能进入 内室。 但这些在这里都是比喻的说法。入门,升堂,入室,表示 的 是学习的几个阶段。入门指刚刚学 刚学会,升堂指已经有 所掌 刚学 有 握,有所成就;入室则已经“到家 到家”了,已得其奥妙。 到家 所以,子路实际上已到中等水平,如果按十级考核,起码 也 该是五级了吧。就从严要求而言,孔子认为他还不配在自己 的门下弹瑟,但也不至于差到让大家都看不起的程度,于是予 以正名 给他评了个等级。 就我们来说,当然不能满足于子路的水平,升堂了事,而 应 该进一步做到入室。不论学什么,都成为真正到家的行家里 成为真正到家的行家里 手。 升堂入室,才是追求。 升堂入室,才是追求

知其终不用也。于是始欲成就后学,以传 道于来世。又不得中行之士而思其次,以 为狂士志意高远 狂士志意高远,犹或可与进于道也。但 狂士志意高远 恐其过中失正 过中失正,而或陷于异端耳,故欲归 归 过中失正 而裁之也。 而裁之

啮 指 痛 心

论语解读》 【评点】顾鸿安 《论语解读》 评点】 孔子的一生,是为行道而献身。孔子周游列 国,屡遭碰壁。后在陈绝粮,遭到颠沛、困厄, 见道不可行,思归讲学 思归讲学,培养人才。特别吸引孔 思归讲学 子回国的力量,是那些年青需要指导教育的学生。 这批年轻人,都是“狂简”之士,他们志向高远, 很可造就但行为粗率简单,容易“过中失正”。 鲁哀公十一年(前484)鲁国执掌大权的季康 子在冉求的鼓动下,迎请孔子回国,孔子在流亡 十多年后,终于回到了故国。

8《论语选读》每课精解之高山仰止公开课教案教学设计课件资料

《<论语>选读》每课精解第十二课高山仰止1.高山仰止“高山仰止,景行行止”出自《诗经.小雅•车辖》。

汉郑玄注解说:“古人有高德者则慕仰之,有明行者则而行之「郑把“高山”比喻为崇高的道德,“仰”是慕仰;“景行”是“明行”,即光明正大的行为,是人们行动的准则。

宋朱熹则解释说:“仰,瞻望也。

景行,大道也。

高山则可仰,景行则可行。

”朱熹说“高山”,就是人们平时仰望的高山,没有什么喻义;而“景行”是大道、大路,“景行行止”是说大道可供人们行走。

112,用行舍藏“用之则行,舍之则藏”最为精练地表达了儒者对于出仕与退隐、入世与出世、进与退的政治选择与人生态度。

里面所蕴涵的,一方面是进退之间深刻的内在矛盾,另一方面也显示了儒学通权达变的思想方法和精神气度。

3.割腐焉用牛刀孔子的本来意思是说,“治理一个小小的县城,怎么用得着礼乐之道这种治国的方略呢”。

我们现在已不能确知孔子到底是在跟子游开玩笑还是一时失言,但子游“当仁,不让于师”的精神和孔子师生之间畅所欲言的风貌却跃然纸上。

从子游的答辩词来看,有时候,杀鸡用一用牛刀也未尝不可,虽然是治理一个小县城,也应该与治理一个国家同步,因为其性质是一样的,总是在上位的人学了礼乐就会懂得爱人,在下位的人学了礼乐就容易听使唤,只要目的能够达到,用鸡刀牛刀有什么关系呢?孔子完全同意子游的看法,所以立即表态修正,向学生们宣布自己的错误,足见孔子知错就改,从善如流。

4.墙子贡在回答叔孙武叔“子贡贤于仲尼”时把自己比做一堵齐肩高的墙,人们只需在外面把头一伸,自己内部的一切就尽在眼中了,而孔子则不同,他的“墙”非常高,如果你找不到门进去,里面的“宗庙之美”“百官之富”你根本就不知道。

叔孙武叔之所以说子贡比孔子贤,是因为他只能看到子贡这个“矮围墙”里的东西,孔子的“围墙”里有什么,他连门都没有找到。

所谓“深见者深,浅见者浅”,对于我们而言,当尚未进入一个门时,切勿妄加评论,以免贻笑大方。

12高山仰止5・22子在陈日:“妇与!归与!吾党之小子狂简,斐然成章,不知所以裁之。

语文版选修教材《〈论语〉选读》资料之12.高山仰止

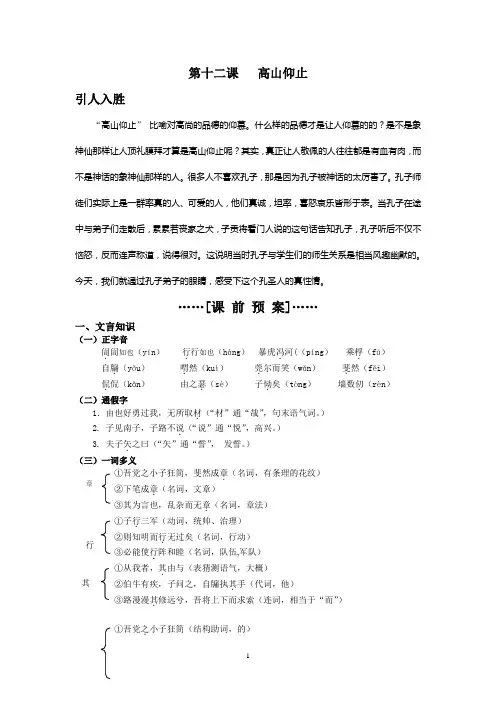

第十二课高山仰止引人入胜“高山仰止”比喻对高尚的品德的仰慕。

什么样的品德才是让人仰慕的的?是不是象神仙那样让人顶礼膜拜才算是高山仰止呢?其实,真正让人敬佩的人往往都是有血有肉,而不是神话的象神仙那样的人。

很多人不喜欢孔子,那是因为孔子被神话的太厉害了。

孔子师徒们实际上是一群率真的人、可爱的人,他们真诚,坦率,喜怒哀乐皆形于表。

当孔子在途中与弟子们走散后,累累若丧家之犬,子贡将看门人说的这句话告知孔子,孔子听后不仅不恼怒,反而连声称道,说得很对。

这说明当时孔子与学生们的师生关系是相当风趣幽默的。

今天,我们就通过孔子弟子的眼睛,感受下这个孔圣人的真性情。

……[课前预案]……一、文言知识(一)正字音訚.訚如也(yín)行.行如也(hàng)暴虎冯.河((píng)乘桴.(fú)自牖.(yǒu)喟.然(kuì)莞.尔而笑(wǎn)斐.然(fěi)侃.侃(kǎn)由之瑟.(sâ)子恸.矣(tîng)墙数仞.(rân)(二)通假字1.由也好勇过我,无所取材.(“材”通“哉”,句末语气词。

)2. 子见南子,子路不说.(“说”通“悦”,高兴。

)3. 夫子矢.之曰(“矢”通“誓”,发誓。

)(三)一词多义①吾党之小子狂简,斐然成章.(名词,有条理的花纹)②下笔成章.(名词,文章)③其为言也,乱杂而无章.(名词,章法)①子行.三军(动词,统帅、治理)②则知明而行.无过矣(名词,行动)③必能使行.阵和睦(名词,队伍,军队)①从我者,其.由与(表猜测语气,大概)②伯牛有疾,子问之,自牖执其.手(代词,他)③路漫漫其.修远兮,吾将上下而求索(连词,相当于“而”)①吾党之.小子狂简(结构助词,的)②子之.武城(动词,到、往)③天厌之.!天厌之(人称代词,我)④伯牛有疾,子问之.(人称代词,他)①用.之则行(动词,任用)②礼之用.,和为贵(动词,应用)③用.心一也(动词,用)①用之则.行,舍之则藏(连词,就) ②向吾不为斯役,则.久已病矣(那么、就) ③此则.岳阳楼之大观也(判断动词,是、就是) ①归与.!归与(句末语气词) ②暴虎冯河,死而无悔者,吾不与.也(共事) ③则与.斗卮酒(给予、授予) (四)词类活用形容词的使动用法博.我以文,约我以礼(使…丰富) (五)古今异义1. 不知所以..裁之 古义:用来…方法 今义:因此2. 譬之宫墙..,赐之墙也及肩 古义:围墙 今义:皇宫的城墙3. 道不行..,乘桴浮于海 古义:行不通 今义:不好,不可以4.非夫人..之为恸而谁为 古义:那个人 今义:尊称妻子(六)文言句式1.省略句即竭吾才,如有所立卓尔子服景伯以告子贡2.判断句他人之贤者,丘陵也仲尼,日月也3.宾语前置句子行三军,则谁与?非夫人之为恸而谁为?4.状语后置句道不行,乘桴浮于海博我以文,约我以礼,欲罢不能子贡贤于仲尼5.固定句式予所否者(所……者:当时誓词中的惯用格式)(七)成语积累1.斐然成章:形容文章富有文采,很值得看。

论语选读:高山仰止(重点版)

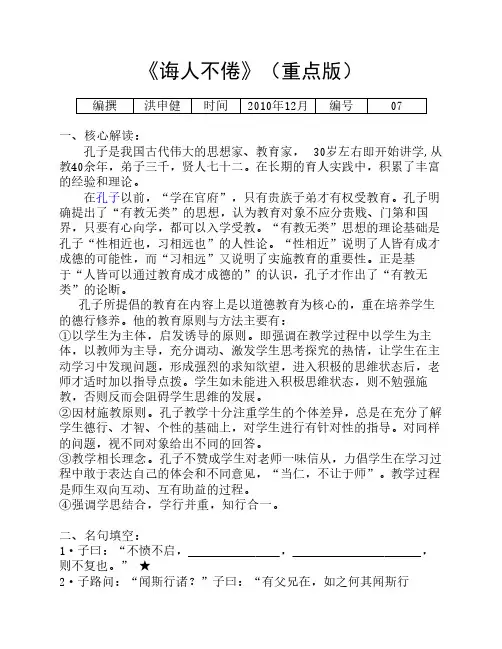

《诲人不倦》(重点版)编撰洪申健时间2010年12月编号07一、核心解读:孔子是我国古代伟大的思想家、教育家, 30岁左右即开始讲学,从教40余年,弟子三千,贤人七十二。

在长期的育人实践中,积累了丰富的经验和理论。

在孔子以前,“学在官府”,只有贵族子弟才有权受教育。

孔子明确提出了“有教无类”的思想,认为教育对象不应分贵贱、门第和国界,只要有心向学,都可以入学受教。

“有教无类”思想的理论基础是孔子“性相近也,习相远也”的人性论。

“性相近”说明了人皆有成才成德的可能性,而“习相远”又说明了实施教育的重要性。

正是基于“人皆可以通过教育成才成德的”的认识,孔子才作出了“有教无类”的论断。

孔子所提倡的教育在内容上是以道德教育为核心的,重在培养学生的德行修养。

他的教育原则与方法主要有:①以学生为主体,启发诱导的原则。

即强调在教学过程中以学生为主体,以教师为主导,充分调动、激发学生思考探究的热情,让学生在主动学习中发现问题,形成强烈的求知欲望,进入积极的思维状态后,老师才适时加以指导点拨。

学生如未能进入积极思维状态,则不勉强施教,否则反而会阻碍学生思维的发展。

②因材施教原则。

孔子教学十分注重学生的个体差异,总是在充分了解学生德行、才智、个性的基础上,对学生进行有针对性的指导。

对同样的问题,视不同对象给出不同的回答。

③教学相长理念。

孔子不赞成学生对老师一味信从,力倡学生在学习过程中敢于表达自己的体会和不同意见,“当仁,不让于师”。

教学过程是师生双向互动、互有助益的过程。

④强调学思结合,学行并重,知行合一。

二、名句填空:1·子曰:“不愤不启, , ,则不复也。

” ★2·子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。

”公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之。

’赤也惑,敢问。

”子曰:“求也退,;由也兼人, 。

语文版《论语选读》主题3 第12课 高山仰止

诵读下面的内容,完成7~12题。

子曰:“由之瑟,奚为于丘之门?”门人不敬子路。子 曰:“由也升堂矣,未入于室也。”(11.15)

子曰:“道不行,乘桴浮于海。从我者,其由与?”子路 闻之喜。子曰:“由也好勇过我,无所取材!”(5.7)

子见南子,子路不说。夫子矢之曰:“予所否者,天厌 之!天厌之!”(6.28)

无法企及的:他学绩优异,文化修养丰厚,政治、外交才 能卓越,理财经商能力高超。在孔门弟子中,子贡是把学和 行结合得最好的一位。在孔子遇危难、遭险恶时,子贡总能 挺身而出,显其大智大勇。《史记·孔子世家》曾载:孔子 困陈、蔡,绝粮,情形十分危急,而当时孔子门徒个个面面 相觑,不知所措,只有“子贡使楚”“楚昭王兴师迎孔子, 然后得免”。司马迁在《史记》中甚至认为孔子的名声之所 以能布满天下,儒学之所以能成为当时的显学,在很大程度 上是因为子贡的推动。

(1)天丧.予

丧:使 ___…__…__丧__失___

(2)子哭之恸.

恸:_过__分__哀__痛_____

(3)伯牛有疾.

疾:_重__病_________

(4)自牖.执其手

牖:_窗__户__________

14.翻译下面的句子,并探究其句式特点。

非夫人之为恸而谁为? 译文:_不__为 ___这__样__的__人__过__哀__还__为__谁__呢__?__(_宾__语__前__置__,__现__代__汉_ _语__语__序__为___“__非__为__夫__人__恸__而__为__谁__”__)__

11.“子见南子”为什么会引起子路的不满?(可根据课本P58 关于“南子”的注释来理解) 点拨:南子是卫灵公的夫人,作风淫乱,不守妇道,名声 很坏。孔子虽是礼节性地去拜访,但子路认为孔子好坏不 分,没有把握待人接物的原则,而且这也会有损孔子的声 誉。所以,“子见南子”引起子路的不满。

语文:(论语选读))-(高山仰止)资料之二

5-7子曰:“道不行①,乘桴浮于海②。从我者③, 其由与④?”子路闻之喜。子曰:“由也好勇过 我,无所取材⑤。”

• 【注释】 ①道:学说。 ②桴(fú ):小木伐。 ③从:跟随。 ④其:副词,表示推测,大概、可能、恐怕。 与:通“欤”,语助词。 ⑤材:通“才”,人才。

子曰:“道不行,乘桴浮于海,从我者,其由与!” 子路闻之喜。子曰:“由也好勇过我,无所取材。” 孔子这两番话前后是否矛盾?怎么理解?

【评点】顾鸿安 《论语解读》 孔子的一生,是为行道而献身。孔子周游列国,屡遭碰 壁。后在陈绝粮,遭到颠沛、困厄,见道不可行,思归讲学, 培养人才。特别吸引孔子回国的力量,是那些年青需要指导 教育的学生。这批年轻人,都是“狂简”之士,他们志向高 远,很可造就但行为粗率简单,容易“过中失正”。鲁哀公 十一年(前484)鲁国执掌大权的季康子在冉求的鼓动下, 迎请孔子回国,孔子在流亡十多年后,终于回到了故国。

• 【注释】 • (1)说:音yuè ,同“悦”。 • (2)矢:同“誓”,此处讲发誓。 • (3)否:不对,不是,指做了不正当的 事。

思考: 孔子说自己没有错,那么是不是子路错了? 圣人道大德全,无可不可。其见恶人,固谓在我 有可见之礼,则彼之不善,我何与焉。然此岂子路 所能测哉?故重言以誓之,欲其姑信此而深思以得 之也。 ——朱熹《论语集注》

7-11子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏(1),惟我与尔有是 夫(2)!”子路曰:“子行三军(3),则谁与(4)?”子曰:“暴 虎(5)冯河(6),死而无悔者,吾不与也。必也临事而惧(7)。好

• • • • • • • •

谋而成者也。” 【注释】 (1)舍之则藏:舍,舍弃,不用。藏,隐藏。 (2)夫:语气词,相当于“吧”。 (3)三军:是当时大国所有的军队,每军约一万二千五百人。 (4)与:在一起的意思。 (5)暴虎:空拳赤手与老虎进行搏斗。 (6)冯河:无船而徒步过河。 (7)临事不惧:惧是谨慎、警惕的意思。遇到事情便格外小心谨 慎。

《论语》选读之十二《高山仰止》

子路这样的勇,不是大勇,孔子的学问中,智、仁、勇三个字 是相连的,真正的大勇,一定有智有仁;真正的仁,一定有智 有勇;真正的智,也一定有仁有勇,三者不能分开的。

是始欲成就后学,以传道于来世。又不得中行之士而思其 次,以为狂士志意高远,犹或可与进于道也。但恐其过中 失正,而或陷于异端耳,故欲归而裁之也。

• 南怀瑾《论语别裁》

“吾党之小子狂简” — 小子是年轻人。党是指古代的乡 党,也就是鲁国这一些跟随他的学生们。“狂简”是两个典 型。豪迈、慷慨,多半年轻人喜欢的个性和作风就是“狂”。 轻易、草率,对国家天下事掉以轻心,就是“简”。第二种 典型“简”,把天下事看得太容易了,自己想到就好像做得 到一样,年轻人也容易犯这个毛病。“吾党之小子狂简”, 是说跟自己的这班年轻人,蛮有豪气,看天下事太容易了。 虽然文采不错,“斐然成章”地议论纷纷,毕竟还未成器。

谨慎。

【评析】

• 孔子在本章提出不与“暴虎冯河, 死而无悔”的人在一起去统帅军队。 因为在他看来,这种人虽然视死如 归,但有勇无谋,是不能成就大事 的。“勇”是孔子道德范畴中的一 个德目,但勇不是蛮干,而是“临 事而惧,好谋而成”的人,这种人 智勇兼有,符合“勇”的规定。

南怀瑾《论语别裁》

孔子有一天对颜回说,时代、国家如果用得到我,就出来 为国家、天下做事;如时代、国家不需要我,就退隐,自己藏 起来。时代不需要你的时候,你能不怨天,不尤人,默默无闻 的活下去,这也做不到。一个人总有自己的牢骚,尤其知识分 子们总认为:“当今天下,舍我其谁?”假使让我出来,比诸 葛亮还更高明。所以没有完全认识自己,隐退是很难的,因此 孔子对自己得意的弟子颜回说:“只有你我两才做得到。”

《论语选读》12:高山仰止

子谓颜渊曰:“用之则行,舍之则藏,唯我与尔有是夫!” (舍,上声。夫,音扶。尹氏曰:“行藏安于所遇,命不足道 也。颜子几于圣人,故亦能之。”)子路曰:“子行三军,则 谁与?”(万二千五百人为军,大国三军。子路见孔子独美颜 渊,自负其勇,意夫子若行三军,必与己同。)子曰:“暴虎 冯河,死而无悔者,吾不与也;必也临事而惧,好谋而成者 也。”(惧,谓敬其事。成,谓成其谋。言此皆以抑其勇而教 之,然行师之要实不外此,子路盖不知也。谢氏曰:“圣人于 行藏之间,无意无必。其行非贪位,其藏非独善也。若有欲心, 则不用而求行,舍之而不藏矣,是以惟颜子为可以与于此。子 路虽非有欲心者,然未能无固必也,至以行三军为问,则其论 益卑矣。夫子之言,盖因其失而救之。夫不谋无成,不惧必败, 小事尚然,而况于行三军乎?”) ▲勇,谋

▲命者,偶然性也,既非宿命,也非神意。偶然性之不可测, 才有命的慨叹。所谓“天不易知”“命不可测”,只好奋力人 事,知其不可而为之,“尽人事而知听天命”。仁学之悲怆情 怀,苦难意识,乃乐感文化不可或缺因素。

子之武城,闻弦歌之声。(弦,琴瑟也。时子游为武城宰,以 礼乐为教,故邑人皆弦歌也。)夫子莞尔而笑,曰:“割鸡焉 用牛刀?”(莞尔,小笑貌,盖喜之也。因言其治小邑,何必 用此大道也。)子游对曰:“昔者偃也闻诸夫子曰:‘君子学 则爱人,小人学道则易使也。’”(君子小人,以位言之。 子游所称,盖夫子之常言。言君子小人,皆不可以不学。故武 城虽小,亦必教以礼乐。)子曰:“二三子!偃之言是也。前 言戏之耳。”(嘉子游之笃信,又以解门人之惑也。治有大小, 而其治之必用礼乐,则其为道一也。但众人多不能用,而子游 独行之。故夫子骤闻而深喜之,因反其言以戏之。而子游以正 对,故复是其言,而自实其戏也。)

▲仁者寿。不仅是哀悼颜回,亦感伤于“仁”也。

语文版选修《论语选读—高山仰止

“高山仰止,景行行止”,可以缩略为成语 “高山景行”(指崇高的德行)(高山,比喻道 德崇高;景行,大路,比喻行为光明正大。) 高山仰止:品德高尚,令人向往。比喻对高尚的 品德的仰慕。

读课文思考:本篇主要是讲什么的?

孔子说:“你有父亲兄长在,他们都需要你去照顾, 你怎么能听到这些道理就去实行呢?”孔子恐怕子路还 未孝养父兄,就去杀身成仁了。

过了一会儿,冉有也来问:“先生!我从您这里听 到的那些仁义之道,就应该立即去实行吗?”

孔子说:“应该听到后就去实行。” 这下站在一边的公西华被弄糊涂了,不由得问孔子: “先生!子路问是否闻而后行,先生说有父兄在,不可 以马上实行。冉有问是否闻而后行,先生说应该闻而即 行。我弄不明白,请教先生?” 孔子说:“冉有为人懦弱,所以要激励他的勇气。 子路武勇过人,所以要中和他的暴性。”

找出文中描写子路的章节

• 11、13(第2章) • 7、11(第3章) • 11、15(第4章) • 5、7(第5章) • 6、28(第6章)

每小组讨论一章

思考:

1、字词

2、本章体现了子路怎样的性格 特点;同时孔子又是如何对待 子路的。

(11.13)闵子恃侧,訚訚如也。子路,行行 如也。冉有、子贡,侃侃如也。子乐。 “若由也,不得其死然。”

孔子眼中的弟子和弟子眼中的孔子

文章13个章节,主要提到了哪些弟子?

子路

颜渊

子贡

伯牛

闵子骞 冉有

其他:弟子总画像

子游

总结:这里面有孔子单独的言行,有 孔子和学生的对话,也有孔子的学生 对老师的评价。

• 闵子骞:姓闵,名损,字子骞。春秋鲁国人。 在孔门中以德行和颜回并称,72贤人之一。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

《诲人不倦》(重点版)一、核心解读:孔子是我国古代伟大的思想家、教育家, 30岁左右即开始讲学,从教40余年,弟子三千,贤人七十二。

在长期的育人实践中,积累了丰富的经验和理论。

在孔子以前,“学在官府”,只有贵族子弟才有权受教育。

孔子明确提出了“有教无类”的思想,认为教育对象不应分贵贱、门第和国界,只要有心向学,都可以入学受教。

“有教无类”思想的理论基础是孔子“性相近也,习相远也”的人性论。

“性相近”说明了人皆有成才成德的可能性,而“习相远”又说明了实施教育的重要性。

正是基于“人皆可以通过教育成才成德的”的认识,孔子才作出了“有教无类”的论断。

孔子所提倡的教育在内容上是以道德教育为核心的,重在培养学生的德行修养。

他的教育原则与方法主要有:①以学生为主体,启发诱导的原则。

即强调在教学过程中以学生为主体,以教师为主导,充分调动、激发学生思考探究的热情,让学生在主动学习中发现问题,形成强烈的求知欲望,进入积极的思维状态后,老师才适时加以指导点拨。

学生如未能进入积极思维状态,则不勉强施教,否则反而会阻碍学生思维的发展。

②因材施教原则。

孔子教学十分注重学生的个体差异,总是在充分了解学生德行、才智、个性的基础上,对学生进行有针对性的指导。

对同样的问题,视不同对象给出不同的回答。

③教学相长理念。

孔子不赞成学生对老师一味信从,力倡学生在学习过程中敢于表达自己的体会和不同意见,“当仁,不让于师”。

教学过程是师生双向互动、互有助益的过程。

④强调学思结合,学行并重,知行合一。

二、名句填空:1·子曰:“不愤不启,,,则不复也。

”★2·子路问:“闻斯行诸?”子曰:“有父兄在,如之何其闻斯行之?”冉有问:“闻斯行诸?”子曰:“闻斯行之。

”公西华曰:“由也问‘闻斯行诸’,子曰:‘有父兄在’;求也问‘闻斯行诸’,子曰:‘闻斯行之。

’赤也惑,敢问。

”子曰:“求也退,;由也兼人,。

”★3·子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。

未若,。

”4·子曰:“若圣与仁,则吾岂敢?抑,,则可谓云尔已矣。

”公西华曰:“正唯弟子不能学也。

”5·子曰:“予欲无言。

”子贡曰:“子如不言,则小子何述焉?”子曰:“天何言哉?,,天何言哉?”6、子曰:性相近也,。

7、子曰:学而不思则罔,。

8、子曰:当仁,。

9、子夏曰:“日知其所亡,,可谓好学也已矣。

”10、曾子曰:“吾日三省吾身——??传不习乎?”三、字词注音:诲人不倦(huì)不悱不发(fěi)举一隅(yú)贫而无谄(chǎn)如切如磋(cuō)巧笑倩兮(qiàn)素以为绚(xuàn)信而好古(hào)闵子骞(mǐn,qiān)陈亢(gāng)四、实词整理:1、通假字:(1)子曰:“唯上知与下愚不移。

”知=智,智慧(2)子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”女=汝,你(3)子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正。

”反=返,回(4)《诗》云:“如切如磋,如琢如磨”,其斯之谓与?与=欤,吧2、词类活用:(1)闻诗、闻礼,又闻君子之远其子也。

远:形作动。

离开,保持距离。

(2)求也退,故进之;由也兼人,故退之。

进(退):使动。

使……进(退)(3)子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正。

”正:形作动。

厘正。

3、古今异义:(1)言语..:宰我,子贡。

言语:辞令(2)文学..:子游,子夏。

文学:文献,文化典籍。

(3)尝独立..,鲤趋而过庭。

独立:独自站立。

(4)子贡曰:“子如不言,则小子..何述焉?”小子:弟子,学生。

4、一词多义:愤:(1)不愤不启,不悱不发想求明白而不得的样子(2)退论书策以舒其愤郁闷(3)其为人也,发愤忘食,乐以忘忧奋发的样子(4)北虽貌敬,实则愤怒。

愤怒,怨恨作:(1)述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

创作,创新,创造(2)见之,虽少,必作;过之,必趋。

起身站立(3)鼓瑟希,铿尔,舍瑟而作。

起身站立(4)余嘉其能行古道,作《师说》以贻之。

写作移(1)子曰:“唯上知与下愚不移。

”改变(2)老当益壮,宁移白首之心。

改变(3)河内凶,则移其民于河东。

迁移抑(1)抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。

不过,但是(2)天之道,其犹张弓欤?高者抑之,下者举之。

压制,压抑(3)岂得之难而失之易欤?抑本其成败之迹而皆自于人欤?还是,或是5、解释加点字词:(1)子以四教:文,行,忠,信。

文:历史文献。

行:社会实践。

(2)陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”异闻:特别的听闻。

(3)尝独立,鲤趋而过庭趋:小步快走以示恭谨(4)不愤不启,不悱不发悱:想说而说不出来的样子。

(5)举一隅不以三隅反隅:方位(6)子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”愈:较好,胜过(7)巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。

盼:眼睛黑白分明、顾盼流转(8)求也退,故进之;由也兼人,故退之。

兼人:敢作敢为,一人相当于两人。

(9)起予者商也!始可与言《诗》已矣。

起:启发(10)子如不言,则小子何述焉?述:传述,阐述前人成说使之流传6、从下列句子中提取成语,并解释:(1)子曰:“唯上知与下愚不移。

”——上智下愚:最聪明的人和最愚笨的人。

孔子认为他们都是先天决定,不可改变。

(2)子曰:“有教无类。

”——有教无类:不管什么人都可以受到教育。

(3)抑为之不厌,诲人不倦,则可谓云尔已矣。

——诲人不倦:乐于教诲人而不知疲倦。

(4)子曰:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。

”——不愤不启:愤:心里想弄明白而还不明白。

启:启发。

指不到学生们想弄明白而还没有弄明白时,不去启发他。

这是孔子的教学方法。

——不悱不发:悱:心里想说而说不出来。

发:启发。

指不到学生想说而说不出来时,不去启发他。

——举一反三:反:类推。

比喻从一件事情类推而知道其他许多事情。

(5)子谓子贡曰:“女与回也孰愈?”对曰:“赐也何敢望回?回也闻一以知十,赐也闻一以知二。

”子曰:“弗如也。

吾与女弗如也。

”——闻一知十:听到一点就能理解很多,形容善于类推。

(6)子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。

未若贫而乐,富而好礼者也。

”子贡曰:“《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣。

告诸往而知来者。

”——贫而无谄:虽然贫穷却不巴结奉承。

——富而无骄:虽然很富有但不趾高气扬。

——切磋琢磨:本来指把骨头象牙玉石等加工成器,后引申为学问上的研究探讨,共同商讨,互相学习,取长补短。

——告往知来:告诉一点,就可以知道另一点。

比喻能明了事物的因果关系,据此知彼。

(7)子曰:“述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

”——述而不作:阐述前人成说,自己并不创新。

——信而好古:信:相信;好:爱好。

相信并爱好古代的东西。

(8)子曰:“吾自卫反鲁,然后乐正,《雅》《颂》各得其所。

”——各得其所:指每个人或事物都得到恰当的位置或安排。

五、虚词整理:诸(1)告诸往而知来者。

代词:之,代子贡(2)子路问:“闻斯行诸?”兼词:之乎(3)我不欲人之加诸我也,吾亦欲无加诸人。

兼词:之于(4)尧舜其犹病诸!兼词:之乎而(1)贫而无谄,富而无骄,何如?表转折,却(2)告诸往而知来者。

表承接,于是,就(3)述而不作,信而好古,窃比于我老彭。

表转折,却(4)鲤趋而过庭表修饰与(1)子曰:“弗如也。

吾与女,弗如也。

”与:赞同(2)若圣与仁,则吾岂敢?与:和(3)《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”与通欤,语气词(4)子曰:“赐也,始可与言《诗》已矣。

告诸往而知来者。

”与:和,跟其(1)《诗》云:‘如切如磋,如琢如磨’,其斯之谓与?”表商榷语气,大概(2)有父兄在,如之何其闻斯行之?表反诘语气(3)问一得三,闻诗,闻礼,又闻君子之远其子也。

代词,他的六、特殊句式:(1)子如不言,则小子何述焉?宾语前置(2)天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?宾语前置(3)“如切如磋,如琢如磨”,其斯之谓与?宾语前置(4)“巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。

”何谓也?宾语前置七、翻译句子:1、子曰:“性相近也,习相远也。

”——孔子说:“人的天性是相近的,由于习染不同而使品行智力相差很远。

”2、子曰:“有教无类。

”——孔子说:“对任何人都给予教诲,而没有种类的差别。

”3、子曰:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。

”——孔子说:“不到想求明白而不得的时候,不去开导他;不到想说出来去不能的时候,不去启发他。

举一方给他看而他却不能联想到其他三方,就不再教他了。

”4、子贡曰:“贫而无谄,富而无骄,何如?”子曰:“可也。

未若贫而乐,富而好礼者也。

”——子贡说:“贫穷却不谄媚,富有却不骄横,怎么样?”孔子说:“可以。

但还比不上贫穷却仍很快乐,富有却能够谦逊好礼。

”5、巧笑倩兮,美目盼兮,素以为绚兮。

——美好的笑容多么动人啊,黑白分明的眼睛顾盼传神啊,在洁白的底子上画上彩色的花纹啊。

6、天何言哉?四时行焉,百物生焉,天何言哉?——天又说了些什么呢?四时照样运行,万物照样生长,天又说了些什么呢?八、思考题:(一)阅读《论语》中的文字,然后回答问题。

子曰:“不愤不启,不悱不发,举一隅不以三隅反,则不复也。

”1、“愤”和“悱”是在说怎样的一种学习状况?2、孔子为什么主张不愤则不启,不悱则不发?这一主张体现了孔子怎样的教学原则?【答案】1、愤:心里想弄明白而还不明白时表现出来的烦闷状态;悱:想说而说不出来的状态。

2、孔子主张教学应充分激发调动学生主动思考的精神和热情,让学生在主动学习中发现问题,形成强烈的求知动机,只有在学生进入积极思维的状态下适当予以点拨启发,才能取得良好的教学效果,否则只会养成学生的依赖性,阻碍其独立思考的能力和思维的发展。

这一主张体现了孔子“启发诱导”的教学原则。

(二)阅读《论语》中的几段文字,然后回答问题:陈亢问于伯鱼曰:“子亦有异闻乎?”对曰:“未也。

尝独立,鲤趋而过庭,曰:‘学诗乎?’对曰:‘未也。

’‘不学诗,无以言。

’鲤退而学诗。

他日又独立,鲤趋而过庭,曰:‘学礼乎?’对曰:‘不学礼,无以立。

’鲤退而学礼。

闻斯二者。

”陈亢退而喜曰:“问一得三,闻诗、闻礼,又闻君子之远其子也。

”1、请指出“问一得三”中的“一”和“三”在文中分别指什么内容?请用自己的话加以说明。

2、本章体现了孔子怎样的教学思想?请简要回答。

3、孔子对儿子的教育并无偏私,孔子这样做是否少了些父亲的温情?请就此谈谈你的看法。

【答案】1、“一”指:陈亢向孔子的儿子伯鱼所提的问题:“你从老师那里听到与众不同的教诲吗?”“三”指:陈亢听了伯鱼的回答后所得到的三点启发,即要学好《诗经》,否则无法讲话;要学习礼仪,否则没法立身;君子对自己的儿子无所偏私。

2、本章体现了孔子孔子启发诱导、循序渐进的教学方法和因材施教的教学原则,教学内容上很重视诗经和礼乐的学习。