全国自考《大学语文》试题和答案详解

全国自考《大学语文》试题和答案

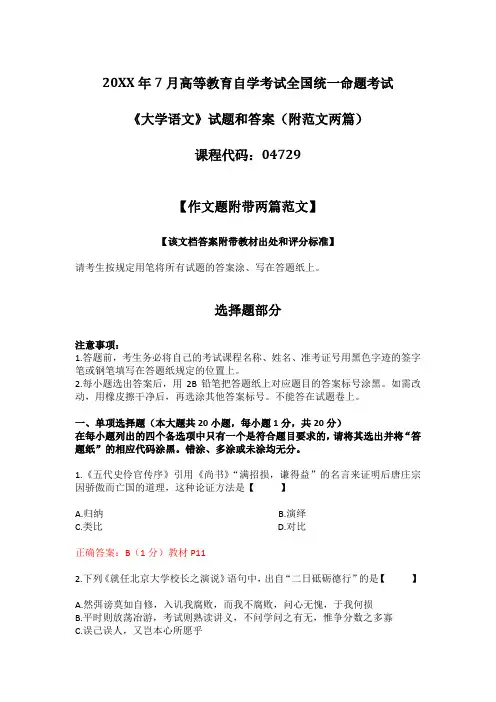

20XX年7月高等教育自学考试全国统一命题考试《大学语文》试题和答案(附范文两篇)课程代码:04729【作文题附带两篇范文】【该文档答案附带教材出处和评分标准】请考生按规定用笔将所有试题的答案涂、写在答题纸上。

选择题部分注意事项:1.答题前,考生务必将自己的考试课程名称、姓名、准考证号用黑色字迹的签字笔或钢笔填写在答题纸规定的位置上。

2.每小题选出答案后,用2B铅笔把答题纸上对应题目的答案标号涂黑。

如需改动,用橡皮擦干净后,再选涂其他答案标号。

不能答在试题卷上。

一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。

错涂、多涂或未涂均无分。

1.《五代史伶官传序》引用《尚书》“满招损,谦得益”的名言来证明后唐庄宗因骄傲而亡国的道理,这种论证方法是【】A.归纳B.演绎C.类比D.对比正确答案:B(1分)教材P112.下列《就任北京大学校长之演说》语句中,出自“二日砥砺德行”的是【】A.然弭谤莫如自修,入讥我腐败,而我不腐败,问心无愧,于我何损B.平时则放荡冶游,考试则熟读讲义,不问学问之有无,惟争分数之多寡C.误己误人,又岂本心所愿乎D.然国家之兴替,视风俗之厚薄正确答案:D(1分)教材P173.《吃饭》一文提到的古人中,在论音乐与烹调这两种和谐时“偏向音乐”的是【】A.孔子B.老子C.孟子D.伊尹正确答案:A(1分)教材P364.在《垓下之围》中,项羽三次说“天之亡我”,所显示的人物特征是【】A.知耻重义B.爱逞匹夫之勇C.宁死不辱D.缺乏反省意识正确答案:D(1分)教材P675.《种树郭橐驼传》一文中,与“长人者”形成类比的人物是【】A.他植者B.长安富豪人C.郭橐驼D.问者正确答案:A(1分)教材P806.《赵武灵王胡服骑射》“臣闻中国者,圣贤之所教也,礼乐之所用也,远方之所观赴也,蛮夷之所则效也”,这句话表达的意思是【】A.强国的信心B.“夷夏有别”的观念C.国家利益至上的信念D.民族交融的愿望正确答案:B(1分)教材P817.下列《前赤壁赋》的描写中,引发了“人生短暂”悲观情绪的是【】A.月出于东山之上B.扣舷而歌之C.客有吹通宵者,倚歌而和之D.肴核既尽,杯盘狼藉正确答案:C(1分)教材P848.下列《秋夜》的意象中,收到作者“默默敬奠”的“英雄”是【】A.枣树B.蝴蝶C.蜜蜂D.小青虫正确答案:D(1分)教材P1059.《香市》使用了反衬手法来表明当前香市的冷落,能体现这一手法的句子是【】A.我幼时缩减的“香市”,就是这样热闹的B.反衬重兴香市的冷落C.在我看来,这所谓“南洋武术班”的几套把式比起从前“香市”里的打拳头卖膏药的玩意来,委实是好看得多了D.他们想借此吸引游客“振兴”市面,可是他们也失望了正确答案:C(1分)教材P10910.《纪念傅雷》一文记叙了作者与傅雷的两次争执,争执的内容是【】A.家教方法B.学术问题C.生活琐事D.处世原则正确答案:B(1分)教材P11911.《都江堰》一文中说:“即使是站在海边礁石上,也没有像这里强烈地领受到水的魅力,这里的“水的魅力”指的是【】A.为无数民众输送汨汨清流B.雍容大度的聚会C.显现出一种更壮丽的驯顺D.化作许多闪亮亮的河渠正确答案:C(1分)教材P13312.《我与地坛》中反复提到“母亲盼望我找到的那条路”,“那条路”的含义是【】A.平安幸福B.成为作家C.守护地坛D.治愈疾病正确答案:A(1分)教材P14313.《湘夫人》出自屈原的【】A.《离骚》B.《九歌》C.《天问》D.《九章》正确答案:B(1分)教材P15914.《秋兴八首》(其一)中,通过听觉意象烘染心情落寞惆怅的一联是【】A.玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森B.江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴C.丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心D.寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧正确答案:D(1分)教材P17315.《长恨歌》“昭阳殿里恩爱绝”一句所用典故的主人公是【】A.小玉B.双成C.陈皇后D.赵飞燕正确答案:D(1分)教材P18016.下列写到飞鸟的诗句中,象征边民逃难的是【】A.鸟何萃兮蘋中?罾何谓兮木上B.山气日夕佳,飞鸟相与还C.金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀D.雁过也,正伤心,却是旧时相识正确答案:C(1分)教材P18417.《雨巷》中,象征等待、希望和追求的意象是【】A.寂寥的雨巷B.默默彳亍C.颓圮的篱墙D.雨的哀曲正确答案:B(1分)教材P20818.下列《我愿是一条急流》诗人的自喻中,与“只要我的爱人/是一根常春藤”相应的是【】A.一座荒林B.城堡的废墟C.一块云朵D.一所小草棚正确答案:B(1分)教材P21519.下列《断魂枪》的语句中,属于沙子龙肖像描写的是【】A.利落,短瘦,硬棒,两眼明得像霜夜的大星B.个子大,一脸横肉,努着对大黑眼珠,看着四围C.大刀靠了身,眼珠努出多高,脸上绷紧,胸脯子鼓出,像两块老桦木根子D.脑门亮,眼睛亮——眼眶虽深,眼珠可黑得像两口小井,深深的闪着黑光正确答案:A(1分)教材P24020.就全文而言,《哦,香雪》中写香雪在中学被同学再三盘问的情节所运用的叙述方式是【】A.顺叙B.倒叙C.插叙D.补叙正确答案:C(1分)教材P254二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其选出并将“答题纸”的相应代码涂黑。

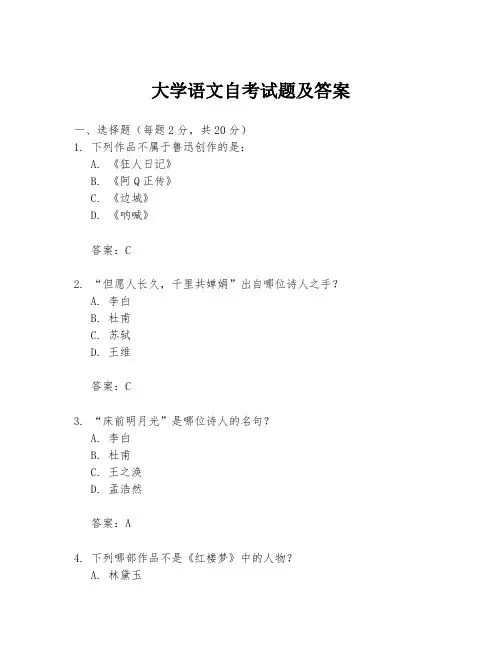

大学语文自考试题及答案

大学语文自考试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列作品不属于鲁迅创作的是:A. 《狂人日记》B. 《阿Q正传》C. 《边城》D. 《呐喊》答案:C2. “但愿人长久,千里共婵娟”出自哪位诗人之手?A. 李白B. 杜甫C. 苏轼D. 王维答案:C3. “床前明月光”是哪位诗人的名句?A. 李白B. 杜甫C. 王之涣D. 孟浩然答案:A4. 下列哪部作品不是《红楼梦》中的人物?A. 林黛玉B. 薛宝钗C. 王熙凤D. 许三观答案:D5. “春眠不觉晓,处处闻啼鸟”是哪位诗人的诗句?A. 王之涣B. 孟浩然C. 李白D. 杜甫答案:B6. “水调歌头”是一首什么类型的诗歌?A. 五言绝句B. 七言律诗C. 词D. 曲答案:C7. 下列哪部作品是老舍的代表作?A. 《家》B. 《春》C. 《骆驼祥子》D. 《边城》答案:C8. “白日依山尽,黄河入海流”出自哪首诗?A. 《登鹳雀楼》B. 《望岳》C. 《将进酒》D. 《春望》答案:A9. “举头望明月,低头思故乡”是哪位诗人的诗句?A. 李白B. 杜甫C. 王维D. 孟浩然答案:A10. “满纸荒唐言,一把辛酸泪”是《红楼梦》中谁的感慨?A. 贾宝玉B. 林黛玉C. 薛宝钗D. 王熙凤答案:B二、填空题(每空2分,共20分)1. 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,分为________、________和________三部分。

答案:风、雅、颂2. “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”出自屈原的________。

答案:《离骚》3. “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”是唐代诗人________的名句。

答案:李商隐4. 《水浒传》中,梁山好汉的首领是________。

答案:宋江5. “但愿人长久,千里共婵娟”出自苏轼的《________》。

答案:水调歌头6. 《西游记》的作者是________。

答案:吴承恩7. “天净沙·秋思”是________的代表作之一。

全国自学考试大学语文试题及答案

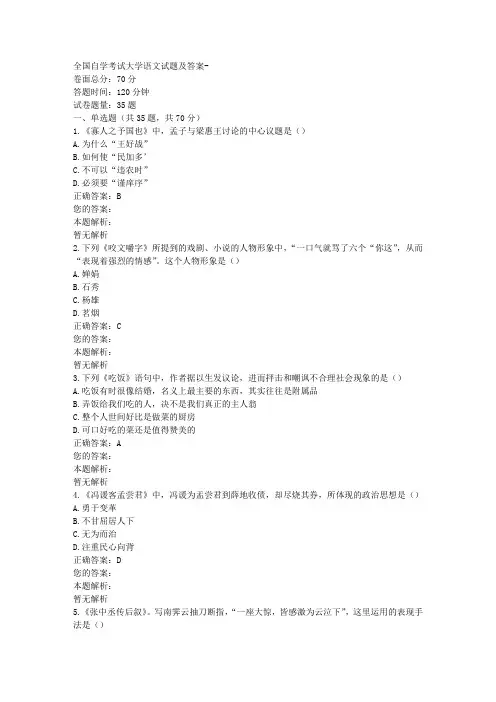

全国自学考试大学语文试题及答案-卷面总分:70分答题时间:120分钟试卷题量:35题一、单选题(共35题,共70分)1.《寡人之予国也》中,孟子与梁惠王讨论的中心议题是()A.为什么“王好战”B.如何使“民加多’C.不可以“违农时”D.必须要“谨庠序”正确答案:B您的答案:本题解析:暂无解析2.下列《咬文嚼字》所提到的戏剧、小说的人物形象中,“一口气就骂了六个“你这”,从而“表现着强烈的情感”。

这个人物形象是()A.婵娟B.石秀C.杨雄D.茗烟正确答案:C您的答案:本题解析:暂无解析3.下列《吃饭》语句中,作者据以生发议论,进而抨击和嘲讽不合理社会现象的是()A.吃饭有时很像结婚,名义上最主要的东西,其实往往是附属品B.弄饭给我们吃的人,决不是我们真正的主人翁C.整个人世间好比是做菜的厨房D.可口好吃的菜还是值得赞美的正确答案:A您的答案:本题解析:暂无解析4.《冯谖客孟尝君》中,冯谖为盂尝君到薛地收债,却尽烧其券,所体现的政治思想是()A.勇于变革B.不甘屈居人下C.无为而治D.注重民心向背正确答案:D您的答案:本题解析:暂无解析5.《张中丞传后叙》。

写南霁云抽刀断指,“一座大惊,皆感激为云泣下”,这里运用的表现手法是()A.夸张B.铺垫C..衬托D.对比正确答案:C您的答案:本题解析:暂无解析6.柳宗元写作《种树郭橐驼传》的根本目的是。

()A.批评长人者政令繁苛B.阐发养民治国思想C.说明种树的正确方法D.赞叹郭橐驼的技艺正确答案:B您的答案:本题解析:暂无解析7.下列《赵武灵王胡服骑射》武灵王的言语中,表达了他坚持变革的勇气和决心的是()A.制国有常,利民为本;从政有经,令行为上B.明德先论于贱,而从政先信于贵C.虽驱世以笑我,胡地、中山,吾必有之D.故寡人变服骑射,欲以备四境之难,报中山之怨正确答案:C您的答案:本题解析:暂无解析8.下列《秋夜》意象中,表现出色厉内荏特征的是()A.天空B.恶鸟C.小青虫D.小粉红花正确答案:A您的答案:本题解析:暂无解析9.《爱尔克的灯光》的主要写作特点是()A.文字筒洁省净,情感含蕴多藏,寄深味于平易质朴之中B.融叙事、写景、记人、抒情予一体,善于铺陈,物象层出C.笔墨客观冷静,写人鲜明生动,剪裁得当,层次井然D.熔叙事、抒情、议论予一炉,思绪翻滚,情感浓烈正确答案:D您的答案:本题解析:暂无解析10.下列《纪念傅雷》提到的事件中,让作者“更深一步的了解傅雷”的是()A.谈翻译技术B.傅雷夫妇的逝世C.论绘画艺D.傅雷家书集出版正确答案:D您的答案:本题解析:暂无解析11.《哭小弟》中引用了小弟的诗:“圆首悠悠无恨事,丹心一片向将来。

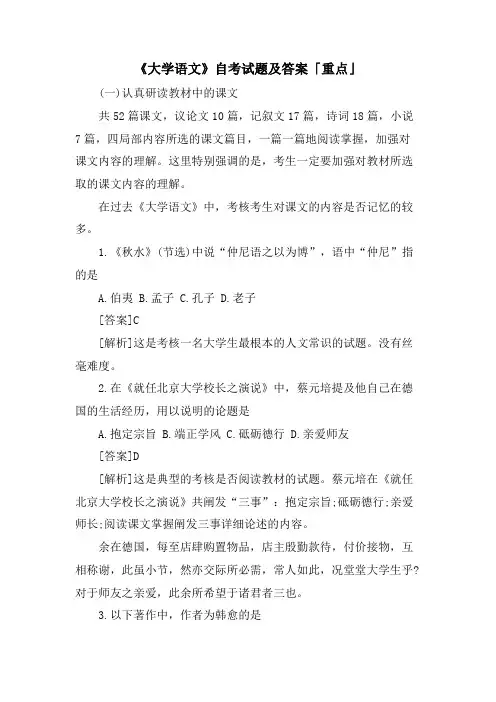

《大学语文》自考试题及答案「重点」

《大学语文》自考试题及答案「重点」(一)认真研读教材中的课文共52篇课文,议论文10篇,记叙文17篇,诗词18篇,小说7篇,四局部内容所选的课文篇目,一篇一篇地阅读掌握,加强对课文内容的理解。

这里特别强调的是,考生一定要加强对教材所选取的课文内容的理解。

在过去《大学语文》中,考核考生对课文的内容是否记忆的较多。

1.《秋水》(节选)中说“仲尼语之以为博”,语中“仲尼”指的是A.伯夷B.孟子C.孔子D.老子[答案]C[解析]这是考核一名大学生最根本的人文常识的试题。

没有丝毫难度。

2.在《就任北京大学校长之演说》中,蔡元培提及他自己在德国的生活经历,用以说明的论题是A.抱定宗旨B.端正学风C.砥砺德行D.亲爱师友[答案]D[解析]这是典型的考核是否阅读教材的试题。

蔡元培在《就任北京大学校长之演说》共阐发“三事”:抱定宗旨;砥砺德行;亲爱师长;阅读课文掌握阐发三事详细论述的内容。

余在德国,每至店肆购置物品,店主殷勤款待,付价接物,互相称谢,此虽小节,然亦交际所必需,常人如此,况堂堂大学生乎?对于师友之亲爱,此余所希望于诸君者三也。

3.以下著作中,作者为韩愈的是A.《壮悔堂文集》B.《昌黎先生集》C.《震川先生集》D.《樊川集》[答案]B[解析]课文中作者介绍的内容也是需要认真阅读掌握的知识内容。

尤其是作家的主要代表作更需要掌握。

《壮悔堂文集》:侯方域;《震川先生集》:归有光;《樊川集》:杜牧;韩愈自称郡望为昌黎,故世称韩昌黎。

4.《先妣事略》一文中,“不忧米盐,乃劳苦假设不谋夕”的人物是A.外祖B.周孺人C.大姊D.老妪[答案]B[解析]这是典型考核考生是否阅读课文的试题。

先妣是周孺人;外祖不二日使人问遗。

孺人不忧米盐,乃劳苦假设不谋夕。

5.杜甫《秋兴八首》的创作地点是A.夔州B.长安C.巩县D.成都[答案]A[解析]掌握杜甫是在什么情况下写作的这首诗,掌握时代背景。

6.《长恨歌》中“排空驭气奔如电,升天入地求之遍”的主角是A.杨贵妃B.董双成C.梨园弟子D.临邛道士[答案]D[解析]典型考核考生是否阅读课文的极简单的试题。

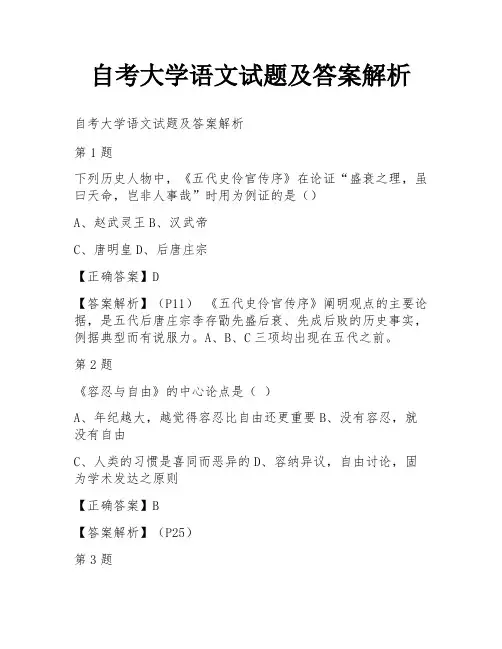

自考大学语文试题及答案解析

自考大学语文试题及答案解析自考大学语文试题及答案解析第1题下列历史人物中,《五代史伶官传序》在论证“盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉”时用为例证的是()A、赵武灵王B、汉武帝C、唐明皇D、后唐庄宗【正确答案】D【答案解析】(P11)《五代史伶官传序》阐明观点的主要论据,是五代后唐庄宗李存勖先盛后衰、先成后败的历史事实,例据典型而有说服力。

A、B、C三项均出现在五代之前。

第2题《容忍与自由》的中心论点是()A、年纪越大,越觉得容忍比自由还更重要B、没有容忍,就没有自由C、人类的习惯是喜同而恶异的D、容纳异议,自由讨论,固为学术发达之原则【正确答案】B【答案解析】(P25)第3题下列《如何避免愚蠢的见识》提到的愚蠢见识中,与古希腊哲学家、科学家亚里士多德有关的是()A、麒麟和火蛇是真实存在的B、刺猬好吃油虫C、妇女牙齿的数目比男人少D、男性特别优越【正确答案】C【答案解析】(P45)《如何避免愚蠢的见识》文中提到:“亚里士多德误以为妇女牙齿的数目比男人少……原因是他自以为是。

”因此,C项正确。

A、B、D三项分别与古代和中古时代的著作家、罗素、某些男人有关。

第4题《冯谖客孟尝君》先写冯谖的“无好”“无能”,后写其为孟尝君经营三窟,这样的表现方法是()A、以小见大B、互相映衬C、欲扬先抑D、首尾呼应【正确答案】C【答案解析】(P61)《冯谖客孟尝君》一文主要采取了欲扬先抑、层层深入的方法来刻画冯谖的形象。

先写冯谖“无好”“无能”,寄食于人却再三弹铗而歌,要求优厚的生活待遇。

其实冯谖是故意深藏不露,有意试探,而在孟尝君礼贤下士,真情相待之后,才不遗余力地为之出谋划策,营造“三窟”,既彰显出冯谖的独特个性,又收到了引人入胜的效果。

第5题《张中丞传后叙》中,宽厚谦和、为国让贤的人物是()A、南霁云B、张巡C、雷万春D、许远【正确答案】D【答案解析】(P75)《张中丞传后叙》中几个英雄人物性格突出,形象鲜明,如张巡从容镇定、视死如归、博闻强记,许远宽厚谦和、为国让贤,南霁云嫉恶如仇、忠贞刚烈。

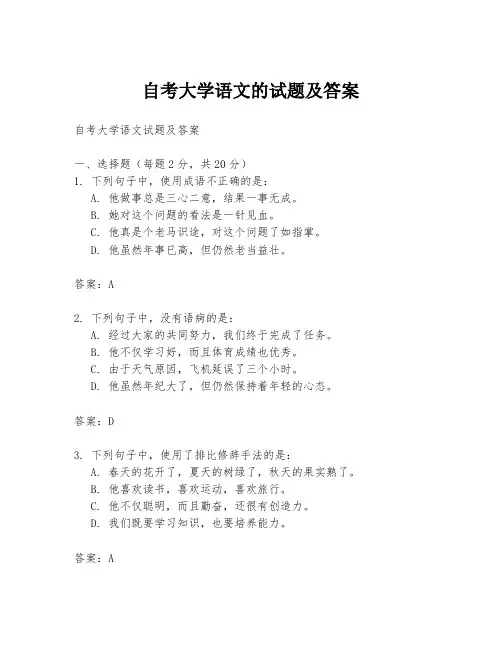

自考大学语文的试题及答案

自考大学语文的试题及答案自考大学语文试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列句子中,使用成语不正确的是:A. 他做事总是三心二意,结果一事无成。

B. 她对这个问题的看法是一针见血。

C. 他真是个老马识途,对这个问题了如指掌。

D. 他虽然年事已高,但仍然老当益壮。

答案:A2. 下列句子中,没有语病的是:A. 经过大家的共同努力,我们终于完成了任务。

B. 他不仅学习好,而且体育成绩也优秀。

C. 由于天气原因,飞机延误了三个小时。

D. 他虽然年纪大了,但仍然保持着年轻的心态。

答案:D3. 下列句子中,使用了排比修辞手法的是:A. 春天的花开了,夏天的树绿了,秋天的果实熟了。

B. 他喜欢读书,喜欢运动,喜欢旅行。

C. 他不仅聪明,而且勤奋,还很有创造力。

D. 我们既要学习知识,也要培养能力。

答案:A4. 下列句子中,使用了比喻修辞手法的是:A. 他像一只猛虎一样勇猛。

B. 他的声音如同洪钟一般响亮。

C. 她的眼睛像星星一样闪烁。

D. 所有选项都是。

答案:D5. 下列句子中,使用了夸张修辞手法的是:A. 他跑得像风一样快。

B. 他的心像石头一样硬。

C. 她的笑容像阳光一样温暖。

D. 所有选项都是。

答案:A6. 下列句子中,使用了反问修辞手法的是:A. 难道我们不应该努力工作吗?B. 他怎么可能不知道这件事?C. 你难道不明白这个道理吗?D. 所有选项都是。

答案:D7. 下列句子中,使用了设问修辞手法的是:A. 我们应该如何面对困难?B. 他为什么会做出这样的决定?C. 我们是否应该坚持自己的信念?D. 所有选项都是。

答案:A8. 下列句子中,使用了拟人修辞手法的是:A. 春风又绿江南岸。

B. 月亮静静地挂在天边。

C. 溪水潺潺地流过小桥。

D. 所有选项都是。

答案:A9. 下列句子中,使用了对偶修辞手法的是:A. 风调雨顺,国泰民安。

B. 他既聪明又勤奋。

C. 江山如此多娇,引无数英雄竞折腰。

D. 所有选项都是。

大学语文试题自考及答案

大学语文试题自考及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 下列哪个选项是中国古代四大名著之一的《红楼梦》的作者?A. 李白B. 曹雪芹C. 杜甫D. 罗贯中答案:B2. “路漫漫其修远兮,吾将上下而求索”出自以下哪部作品?A. 《诗经》B. 《楚辞》C. 《论语》D. 《道德经》答案:B3. 下列哪位诗人被誉为“诗仙”?A. 王维B. 杜甫C. 李白D. 白居易答案:C4. “文章合为时而著,歌诗合为事而作”是哪位古代文学家的文学主张?A. 韩愈B. 柳宗元C. 苏轼D. 欧阳修答案:A5. “春眠不觉晓,处处闻啼鸟”是哪位诗人的诗句?A. 王之涣B. 孟浩然C. 王安石D. 李商隐答案:B6. 下列哪部作品不是鲁迅的创作?A. 《阿Q正传》B. 《狂人日记》C. 《边城》D. 《呐喊》答案:C7. “不以规矩,不能成方圆”这句话出自《孟子》中的哪一篇?A. 《梁惠王下》B. 《公孙丑上》C. 《离娄下》D. 《滕文公下》答案:C8. “但愿人长久,千里共婵娟”是苏轼的哪首词中的名句?A. 《水调歌头》B. 《念奴娇·赤壁怀古》C. 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》D. 《蝶恋花·春景》答案:A9. 下列哪位作家不是现代文学的代表人物?A. 老舍B. 巴金C. 沈从文D. 施耐庵答案:D10. “天净沙·秋思”是哪位诗人的作品?A. 马致远B. 辛弃疾C. 李清照D. 王昌龄答案:A二、填空题(每题2分,共20分)11. 《诗经》是我国最早的诗歌总集,共分为“风”、“雅”、“____”三个部分。

答案:颂12. “君自故乡来,应知故乡事。

来日绮窗前,____。

”出自王维的《杂诗三首》。

答案:寒梅著花未13. 《史记》的作者是西汉史学家______,该书记载了上至黄帝,下至汉武帝的历史。

答案:司马迁14. “疏影横斜水清浅,暗香浮动月黄昏。

”是宋代诗人______的《山园小梅》中的名句。

自考大学语文考试题库及答案详解

自考大学语文考试题库及答案详解一、选择题1. 下列词语中,属于合成词的是()。

A. 沙发B. 桌子C. 沙发床D. 黑板答案:C详解:合成词是由两个或两个以上的词根结合而成的新词。

在选项中,“沙发床”是由“沙发”和“床”两个词根结合而成的,因此属于合成词。

2. 下列句子中,使用了拟人修辞手法的是()。

A. 春风又绿江南岸B. 明月松间照C. 清泉石上流D. 黄河入海流答案:A详解:拟人修辞手法是将人的特性赋予非人类对象。

在选项A中,“春风又绿江南岸”中的“春风”被赋予了“绿化”的能力,这是人的活动,因此使用了拟人手法。

二、填空题3. 李白的《静夜思》中,“床前明月光”下一句是“_______”。

答案:疑是地上霜详解:《静夜思》是唐代诗人李白的一首五言绝句,表达了诗人在寂静的夜晚对故乡的思念之情。

诗句“床前明月光,疑是地上霜”描绘了月光如霜的景象,引出了下文对故乡的思念。

4. 在《红楼梦》中,贾宝玉身上的通灵宝玉上刻有的八个字是“_______,_______”。

答案:莫失莫忘,仙寿恒昌详解:《红楼梦》是中国古典小说四大名著之一,贾宝玉身上的通灵宝玉是其重要的象征物,上面刻有的八个字“莫失莫忘,仙寿恒昌”寓意着对贾宝玉一生的祝福和期望。

三、简答题5. 请简述《诗经》的分类及其特点。

答案:《诗经》是中国古代最早的诗歌总集,共收录了305首诗。

根据内容和音乐特点,分为“风”、“雅”、“颂”三类。

“风”是指各地的民歌,具有鲜明的地域特色和生活气息;“雅”主要是宫廷诗歌,包括“大雅”和“小雅”,内容多涉及政治、道德等;“颂”则是祭祀用的歌颂祖先和天地神灵的诗歌,风格庄重肃穆。

四、论述题6. 论述鲁迅《阿Q正传》中阿Q形象的塑造及其在文学史上的意义。

答案:《阿Q正传》是鲁迅先生的代表作之一,通过阿Q这一形象的塑造,深刻揭示了当时中国社会的某些病态。

阿Q是一个充满矛盾的悲剧人物,他既自卑又自大,常常以“精神胜利法”来安慰自己,这种心态反映了当时社会底层人民的无奈与悲哀。

大学语文自考试题及答案

大学语文自考试题及答案一、单项选择题(每题1分,共10分)1. 下列哪部作品不是鲁迅的?A. 《狂人日记》B. 《阿Q正传》C. 《边城》D. 《呐喊》答案:C2. 《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,其内容分为风、雅、颂三部分,其中“风”指的是:A. 民间歌谣B. 宫廷乐歌C. 祭祀歌曲D. 政治讽刺诗答案:A3. “采菊东篱下,悠然见南山”出自哪位诗人之手?A. 李白B. 杜甫C. 王维D. 陶渊明答案:D4. 下列哪部作品是元代杂剧的代表作?A. 《西厢记》B. 《牡丹亭》C. 《赵氏孤儿》D. 《长生殿》答案:C5. “春江潮水连海平,海上明月共潮生”出自王勃的哪篇作品?A. 《滕王阁序》B. 《春江花月夜》C. 《登鹳雀楼》D. 《送杜少府之任蜀州》答案:B6. “落霞与孤鹜齐飞,秋水共长天一色”是哪位诗人的名句?A. 王之涣B. 李白C. 杜甫D. 王勃答案:D7. “床前明月光,疑是地上霜”出自李白的哪首诗?A. 《静夜思》B. 《赠汪伦》C. 《望庐山瀑布》D. 《将进酒》答案:A8. 下列哪位诗人被誉为“诗圣”?A. 李白B. 杜甫C. 白居易D. 王维答案:B9. “但愿人长久,千里共婵娟”出自苏轼的哪篇作品?A. 《水调歌头》B. 《念奴娇·赤壁怀古》C. 《江城子·乙卯正月二十日夜记梦》D. 《赤壁赋》答案:A10. “春蚕到死丝方尽,蜡炬成灰泪始干”出自李商隐的哪首诗?A. 《无题》B. 《锦瑟》C. 《夜雨寄北》D. 《相见欢》答案:A二、多项选择题(每题2分,共10分)11. 下列哪些作品是唐代诗人杜甫的?A. 《春望》B. 《登高》C. 《将进酒》D. 《茅屋为秋风所破歌》答案:ABD12. 以下哪些作品属于宋词?A. 《念奴娇·赤壁怀古》B. 《水调歌头》C. 《琵琶行》D. 《醉花阴》答案:ABD13. 下列哪些作品是明清小说?A. 《红楼梦》B. 《西游记》C. 《聊斋志异》D. 《儒林外史》答案:ABCD14. 以下哪些作品是鲁迅的?A. 《呐喊》B. 《彷徨》C. 《故事新编》D. 《子夜》答案:ABC15. 下列哪些作品是现代诗歌?A. 《再别康桥》B. 《雨巷》C. 《断章》D. 《致橡树》答案:ABCD三、填空题(每题2分,共20分)16. 《诗经》中的“风”指的是_________。

自学考试《大学语文》试卷及解析

自学考试《大学语文》试卷及解析第Ⅰ部分选择题(30分)一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分。

在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内,错选、多选或未选均无分。

)1.《八声甘州》(对潇潇暮雨洒江天)中,直接抒发羁旅之苦、思乡之切的词句是()。

A.叹年来踪迹,何事苦淹留B.惟有长江水,无语东流C.对潇潇暮雨洒江天,一番洗清秋D.是处红衰翠减,苒苒物华休2.《祖国啊,我亲爱的祖国》中最能表现祖国的新生和美好的未来的诗句是()。

A.把纤绳深深/勒进你的肩膊B.是绯红的黎明/正在喷薄C.是“飞天”袖间/千百年来未落到地面的花朵D.去取得/你的富饶、你的荣光、你的自由3.《先妣事略》这篇文章重要的艺术特色是()。

A.作者不动声色而读者却深受感动B.善于运用大量的修辞手法C.通过说理和抒情来表现心中的情感D.文章详略有度,剪裁得体4.堪称中国古代长篇小说的高峰的是()。

A.《红楼梦》B.《聊斋志异》C.《三国演义》D.《西游记》5.《赵武灵王胡服骑射》这篇文章展开说理、刻画人物的最主要方式是()。

A.对话B.抒情C.写景D.议论6.在《张中丞传后叙》中,作者说“守一城,捍天下”,这里的“一城”是指()。

A.长安B.睢阳C.洛阳D.渔阳7.《香市》所主要采用的写作方法是()。

A.今昔类比自学考试《大学语文》试卷及解析B.新旧对比C.今昔对比D.新旧类比8.词作风格雄奇豪壮而又苍凉沉郁,爱国思想一线贯穿的南宋大词人是()。

A.苏轼B.辛弃疾C.柳永D.陆游9.《都江堰》中写到“秦始皇筑长城的指令,雄壮、蛮吓、残忍;他筑堰的指令,智慧、仁慈、透明”,此处用了()。

A.类比手法B.对比手法C.借代手法D.夸张手法10.《断魂枪》里写沙子龙“只是在夜间,他把小院的门关好,熟习熟习他的‘五虎断魂枪’”,这里表现了沙子龙()。

A.留恋往昔的绝技和英名B.以“不传”绝技来与时代抗衡C.寂寞孤傲但深藏不露D.武艺高强但思想保守11.如果把《蒹葭》看成是招贤诗,那么诗中的“伊人”最有可能是()。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

全国20XX年7月高等教育自学考试《大学语文》试题和答案详解(附范文)课程代码:04729一、单项选择题(本大题共20小题,每小题1分,共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。

错选、多选或未选均无分。

1.下列对比词语中,三次出现、贯穿《五代史伶官传序》全文的一组是( )A.盛与衰B.得与失C.成与败D.兴与亡试题难度:难;参考答案:A;分析:从较深的角度,考核考生对教材阅读的熟练程度。

1,盛衰之理,虽曰天命,岂非人事哉;2,其意气之盛,可谓壮哉----泣下衣襟,何其衰也;3,方其盛也-----及其衰也。

2.下列《就任北京大学校长之演说》的反问句中,引出“抱定宗旨”一段结语的是( ) A.然弭谤莫如自修,人讥我腐败,而我不腐败,问心无愧,于我何损B.误己误人,又岂本心所愿乎C.诸君入分科时,曾填写愿书,遵守本校规则,苟中道而违之,岂非与原始之意相反乎(砥砺德行)D.常人如此,况堂堂大学生乎(敬重师长)试题难度:较难;参考答案:B;分析:考核对课文的熟练程度;3.下列连词中,大量出现于《如何避免愚蠢的见识》的语句中,并对文章展开议论起了重要作用的是( )A.如果B.譬如C.或者D.不论试题难度:较难;参考答案:A;分析:考核对课文的熟练程度;分析;提示:文中大量运用了“如果”开头的句式;4.《垓下之围》一文出自《史记》中的( )A.本纪B.书C.世家D.列传试题难度:较易;参考答案:A;分析;选自《项羽本纪》。

本纪:是描写帝王的;世家:描写豪门大户;列传:描写当是有名的人;书:历史资料;表:大事年表;5.下列《张中丞传后叙》的语句中,韩愈用以驳斥“城之陷,自远所分始,以此诟远“的句子( )A.何苦守尺寸之地,食其所爱之肉B.引绳而绝之,其绝必有处C.苟此不能守,虽避之他处何益D.乌有城坏,其徒俱死,独蒙愧耻求活试题难度:较易参考答案:B;分析:考核对课文的熟练程度;6.下列作品中,作者以简略的叙事不动声色地刻画人物的是( )A.《垓下之围》B.《种树郭橐驼传》C.《先妣事略》D.《马伶传》试题难度:较难;参考答案:C;分析:考核考生对以上四篇课文写作特点的掌握。

《先妣事略》最大的写作特点就在于内心虽然极端悲痛,但是表面上却简略的叙事不动声色地进行叙述,更见功力,更能够打动人。

7.下列明清作家中,创作以小品文见长的是( )A.蒲松龄(B.侯方域(能诗善文)C.张岱(以小品见长,多描写江南山水风土)D.归有光(散文长于记叙抒情)试题难度:较易;参考答案:C;分析:掌握作家的擅长。

8.《香市》一文主要采用的写作方法是( )A.先抑后扬B.今昔对比C.夹叙夹议D.首尾呼应试题难度:较易;参考答案:B分析:这篇文章并不着意介绍故乡的习俗,而是以香市的变化,以小见大,揭示出20世纪30年代中国农村经济的破产,乡镇日益凋敝的现实。

在短小的篇幅中表现如此大的主题,得益于对比手法的应用。

香市昔盛今衰,今昔对比,包括场面,气氛等的对比,就形象地表现了主题内容。

9.《哭小弟》一文以“哭”贯穿全文,却又以“小弟,我不哭”结尾,在本文的下列语句中,能够说明其原因的是( )A.这样壮志未酬的人,不只他一个呵B.我还曾希望在我自己走到人生的尽头,跨过那一道痛苦的门槛时,身旁的亲人中能有我的弟弟C.可是我怎能相信这是事实呢D.他在病中写的诗中有两句:“回首悠悠无恨事,丹心一片向将来。

”他没有恨事试题难度:较难;参考答案:D10.下列《湘夫人》的诗句中,运用了因情造景表现方式的是( )A.嫋嫋兮秋风,洞庭波兮木叶下B.鸟何萃兮蘋中,罾何为兮木上C.沅有茝兮醴有兰,思公子兮未敢言D.捐余袂兮江中,遗余褋兮醴浦试题难度:较易;参考答案;B分析:需要重点掌握的诗词的直接抒情,间接抒情的具体方法。

直接抒情:《湘夫人》,《长恨歌》,《声声慢》《一句话》《祖国,我亲爱的祖国》自然天成:《饮酒》借景抒情融情入景:《湘夫人》《秋兴》《长恨歌》移情于景:《声声慢》《长恨歌》《秋兴》《再别康桥》因情造景:《湘夫人》《长恨歌》《雨巷》借事抒情:《蒹葭》《湘夫人》《鹧鸪天》《再别康桥》《八声甘州》《长恨歌》借举止抒情:《行路难》《长恨歌》《饮酒》《鹧鸪天》《摸鱼儿》抒情《再别康桥》《八声甘州》间接抒情借比喻抒情:《虞美人》《长恨歌》《声声慢》(自喻)《摸鱼儿》《再别康桥》借象征抒情:《行路难》《一句话》《蒹葭》《早雁》《摸鱼儿》《雨巷》《祖国,我亲爱的祖国》借典故抒情:《行路难》《鹧鸪天》《摸鱼儿》11.下列《陌上桑》诗句中,描写那位居心叵测的太守的是( )A.使君从南来,五马立踟蹰B.二十尚不足,十五颇有余C.三十侍中郎,四十专城居D.盈盈公府步,冉冉府中趋试题难度:较易;参考答案:A分析:考核对课文阅读的情况。

12.《秋兴八首》(其一)中暗寓时局动荡、国运暗淡的一联是( )A.玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森B.江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴C.丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心D.寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧试题难度:较易;参考答案:B;分析;1--2句:玉露凋伤枫树林,巫山巫峡气萧森。

白露凋伤了漫山遍野的枫林,秋色已经很深,巫山巫峡呈现出一片萧森景象。

首联开门见山,点明时节、地点,描绘出具有浓重感伤色彩的秋色、秋气,奠起全篇萧飒哀残之基。

融情入景,引起自己流寓在外的伤悲。

“3—4句:江间波浪兼天涌,塞上风云接地阴。

峡中的江水波涛汹涌,波浪滔天;塞上的风云阴沉密布,仿佛和地面贴近。

将眼前景和心中景连成一片,具有象征寓意,使人感到天上地下,处处惊涛骇浪,风云翻滚,阴晦惨淡的气氛笼罩四野,暗示时局动荡,象征国运黯淡,心情沉闷5—6句:丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心。

秋菊两度盛开,使我再次洒下往日流过的眼泪;一叶孤舟靠岸系绳,始终都牵动着我的故园之思。

这一联是全篇诗意所在。

移情于景,“丛菊两开”,指诗人于永泰元年(765)离开成都,但这年留居云安,次年又留居夔州,见到丛菊开了两次,还未出峡。

故对菊掉泪。

“开”字双关,一谓菊花开,又言泪眼随之开。

孤舟本来只能系住自己的行踪,却把诗人的思乡之心也牢牢地系住了,故见舟伤心,引出故园之思。

7---8句:寒衣处处催刀尺,白帝城高急暮砧。

我清晰地听到,砧声四起,傍晚时分,在白帝城楼的高处,是那么的急促。

妇女们正拿着裁尺和剪刀,为在外的亲人赶制着御寒的衣服。

“催刀尺”,即催动刀尺。

“急暮砧”,黄昏时分捣衣的砧声很紧。

“砧”,捣衣石,每到秋天,家人要为远方的游子或征人制作寒衣,因此捣衣声是人间的秋声,往往会增添客子的愁绪。

在这黯淡萧条的秋景和暮色中,诗人更平添了一许孤独、忧伤之感。

13.下列作品中,具有浓郁抒情色彩的叙事诗是( )A.《我愿是一条急流》(爱情诗)B.《陌上桑》(叙事诗,喜剧色彩)C.《长恨歌》D.《雨巷》(抒情诗)试题难度:较易;参考答案:C;分析;首先找出叙事诗,只有《陌上桑》与《长恨歌》,再比较浓郁抒情色彩。

14.《早雁》中隐含着作者对君王腐败堕落、朝廷对百姓漠不关心的愤慨之情的一联是( )A.金河秋半虏弦开,云外惊飞四散哀B.仙掌月明孤影过,长门灯暗数声来C.须知胡骑纷纷在,岂逐春风一一回D.莫厌潇湘少人处,水多菰米岸莓苔试题难度:较易;参考答案:B;分析:1--2句。

想象鸿雁遭射四散的情景。

金河,在今内蒙古自治区呼和浩特市南,这里泛指北方边地。

“虏弦开”,是双关挽弓射猎和发动军事骚扰活动。

这两句生动地展现出一幅边塞惊雁的活动图景:仲秋塞外,广漠无边,正在云霄展翅翱翔的雁群忽然遭到胡骑的袭射,立时惊飞四散,发出凄厉的哀鸣。

比兴百姓的流离失所,纷纷逃难的痛苦生活。

3---4句:颔联续写“惊飞四散”的征雁飞经都城长安上空的情景。

汉代建章宫有金铜仙人舒掌托承露盘,“仙掌”指此。

清凉的月色映照着宫中孤耸的仙掌,这景象已在静谧中显出几分冷寂;在这静寂的画面上又飘过孤雁缥缈的身影,就更显出境界之清寥和雁影之孤孑。

失宠者幽居的长门宫,灯光黯淡,本就充满悲愁凄冷的气氛,在这种氛围中传来几声失群孤雁的哀鸣,就更显出境界的孤寂与雁鸣的悲凉。

“孤影过”、“数声来”,一绘影,一写声,暗示朝廷对百姓漠不关心。

5---6句:由征雁南飞遥想到它们的北归,如今胡人的骑兵射手还纷纷布满金河一带地区,明春气候转暖时节,你们又怎能随着和煦的春风一一返回自己的故乡呢?大雁秋来春返,故有“逐春风”而回的设想,但这里的“春风”似乎还兼有某种比兴象征意义,反映朝廷无能,以致百姓有家难回。

7---8句:流离失所、欲归不得的征雁,何处是它们的归宿?潇湘指今湖南中部、南部一带。

相传雁飞不过衡阳,所以这里想象它们在潇湘一带停歇下来。

菰米,是一种生长在浅水中的多年生草本植物的果实茎,莓苔,是一种蔷薇科植物,这两种东西都是雁的食物。

诗人深情地劝慰南飞的征雁:不要厌弃潇湘一带空旷人稀,那里水中泽畔长满了菰米莓苔,尽堪作为食料,不妨暂时安居下来吧。

实为同情百姓而又无可奈何的宽慰。

15.下列诗词句中,作者以菊花自喻的是( )A.采菊东篱下,悠然见南山B.丛菊两开他日泪,孤舟一系故园心C.是处红衰翠减,苒苒物华休D.满地黄花堆积,憔悴损,如今有谁堪摘试题难度:较易;参考答案:D;16.《摸鱼儿》(更能消几番风雨)上片写“美人伤春”所抒发的情感是( )A.对抗金复国的热望与惋惜B.长期遭受朝廷冷落的愤懑C.年华虚掷抱负成空的苦闷D.只身流落他乡的羁旅之愁试题难度:较易;参考答案:A17.《雨巷》一诗所使用的主要表现手法是( )A.比喻B.象征C.直抒胸臆D.托物言志试题难度:较易参考答案:B;分析:《雨巷》是一首通篇用象征手法写成的抒情诗。

“丁香”是美丽,高洁,愁怨的象征;“雨巷”是人生漫长,狭窄天地的象征;“撑着雨伞”“独自彷徨”“默默彳亍”是等待,希望,追求的象征;“颓圮的篱墙”是家园破落与环境低潮的象征;“雨的哀曲”是环境凄苦,遭际不幸的象征。

18.《我愿是一条急流》中作者曾用“云朵”、“大旗”作双重自喻,在下列喻指爱人的意象中,与之相对应的是( )A.小鱼B.小鸟C.烈火D.太阳试题难度:较易;参考答案:D;分析:全诗通篇比喻抒情。

五小节就有五组比喻,“急流”和“小鱼”,“荒林”和“小鸟”,“废墟”和“常青藤”,“草棚”和“火焰”,“云朵大旗”和“太阳”。

每一组比喻,前者是作者的自喻,后者是对妻子的比喻19.《断魂枪》中沙子龙的性格特征是( )A.武艺高强,孤傲内向B.庸俗自私,争强好胜(王三胜)C.自吹自擂,粗俗浮夸D.豪爽固执,嗜艺如命(孙老者)试题难度:较易;参考答案:A;20.在下列小说中,巧妙地运用了“一虚一实,双线并行”构思方式的是( ) A.《婴宁》B.《金鲤鱼的百裥裙》C.《苦恼》D.《麦琪的礼物》试题难度:较易;参考答案:D;二、多项选择题(本大题共5小题,每小题2分,共10分)在每小题列出的五个备选项中至少有两个是符合题目要求的,请将其代码填写在题后的括号内。