标准菌种管理规程(新修订)

标准菌种管理规程

标准菌种管理规程目的:规范药品微生物学检定用菌的管理,最大限度降低变异率,确保菌种的溯源性与稳定性,从而确保微生物学检验结果的准确可靠。

职责: QC 主管负责菌种的申购、接受、保存、分发,微生物检验员负责菌种的确认、传代、使用及销毁。

范围:本规程适用于检定用菌种的管理,包括菌种的申购、保存、传代、使用及销毁等。

内容:1术语标准菌种是指由中国药品生物制品检定所医学微生物菌种保藏管理中心提供的冷冻干燥菌。

传代用菌种是指用标准菌种制备的采用特定保存方法长期固定保存的菌种,用于传代及制备工作用菌种。

工作用菌种是指用标准菌种或传代用菌种接种至普通琼脂斜面培养后,作为日常工作使用的菌种。

菌种的代是指将其接种至一新鲜培养基上或培养基内,每萌发一次即称为一代,从菌种保藏中心获得的冷冻干燥菌种为第0 代。

2.标准:2.1 检定菌的申购QC主管每年根据检定菌种的使用情况(包括临时检验需要),提出购买计划,交由质量管理部部长审批后,向中检所菌种保藏中心或省(市)药检所购买冻干菌种(标准菌种);也可以直接向省(市)药检所购买传代用菌种,购买时,需询问与确定菌种的代数,以便传代时控制代数。

2.2 检定菌的接收菌种到达实验室后,由QC主管接收菌种,检查其名称和数量,以及每一支的完整性,同时将菌种的所有信息,填写在《检定菌接收记录》(附表 1)上,内容包括:名称、数量、编号(无编号者按检定菌种的编号原则编号)、代数、来源、接收日期、接收人等,贴好标签并储存于 2-8?C直到需要使用时。

储存期最长不超过 5 年。

2.3 检定菌的保存2.3.1 工作用菌种的保存工作用菌种采用斜面低温保存法。

将菌种接种在适宜的固体斜面培养基上,待菌生长充分以后,转移至2~8℃冰箱中保存。

此法仅用于工作用菌种的短期保存,并应随时检查其污染杂菌和变异等情况,发现异常情况,经应灭活处理后销毁。

保存时间根据菌种种类而不同,细菌: 1 个月;酵母菌: 2 个月;霉菌及芽胞: 3 个月。

菌种管理规范

菌种管理规范一、引言菌种管理是指对菌种的收集、保存、鉴定、培养和分发等过程进行规范化管理,确保菌种的可靠性和可追溯性。

本文旨在制定一套菌种管理规范,以确保菌种资源的有效管理和科学利用。

二、收集与鉴定1. 收集菌种应遵循合法、道德的原则,确保菌种的来源合法且符合相关法律法规。

2. 收集菌种时,应采集样本的多样性,包括不同地理区域、不同生态环境和不同寄主等。

3. 对于新的菌种,应进行鉴定和命名,确保其科学性和准确性。

鉴定方法应符合国际通用的鉴定标准。

三、保存与存储1. 菌种保存应采用多种保存方式,包括冷冻保存、冷冻干燥保存和液氮保存等。

不同保存方式应根据菌种的特性和需求进行选择。

2. 菌种保存时,应制作保存记录,包括菌种名称、保存方式、保存时间、保存地点等信息,并建立相应的菌种库存管理系统。

3. 菌种保存条件应符合菌种的生存要求,包括温度、湿度和光照等方面的控制。

四、培养与传代1. 菌种培养应采用无菌技术,确保培养过程中的无菌条件。

2. 菌种传代应定期进行,避免菌种的老化和突变。

传代时,应记录传代次数和传代日期,并进行相应的鉴定和检测。

3. 菌种培养基的配制应符合菌种的生长要求,包括营养成分、pH值和温度等方面的控制。

五、分发与交流1. 菌种的分发应遵循相关规定,确保分发的菌种符合质量要求。

2. 分发菌种时,应提供详细的菌种信息,包括菌种编号、鉴定结果、保存方式等,并提供相应的使用说明。

3. 菌种的交流应遵循学术规范,确保交流的菌种和信息的准确性和可靠性。

六、质量控制与管理1. 菌种管理应建立相应的质量控制体系,包括质量管理文件、质量检测和质量评估等。

2. 菌种管理人员应具备相关的专业知识和技能,并接受定期的培训和考核。

3. 菌种管理过程中,应建立相应的记录和档案,包括菌种管理流程、操作记录和质量问题处理等。

七、安全与风险管理1. 菌种管理应遵循相关的安全与风险管理要求,包括生物安全和实验室安全等方面的管理。

菌种管理规范

菌种管理规范一、引言菌种管理是指对菌种的收集、保存、鉴定、培养和分发等工作的管理。

菌种管理的规范化对于保证菌种的质量和可靠性,促进科学研究和产业发展具有重要意义。

本文将详细介绍菌种管理的标准格式,包括菌种收集、保存、鉴定、培养和分发等方面的内容。

二、菌种收集1. 收集目的:明确收集菌种的目的,如科学研究、产业应用等。

2. 收集地点:记录菌种的采集地点,包括国内外的具体地理位置。

3. 收集方法:详细描述菌种的采集方法,如土壤样品、植物组织等。

4. 收集日期:准确记录菌种的采集日期,便于后续管理和研究。

三、菌种保存1. 保存容器:选择适当的保存容器,如琼脂培养基、冷冻管等。

2. 保存条件:根据菌种的特性,确定适宜的保存条件,如温度、湿度等。

3. 保存标签:在保存容器上标注菌种的名称、编号、保存日期等信息。

4. 保存记录:建立详细的保存记录,包括菌种的来源、保存方法等。

四、菌种鉴定1. 鉴定方法:选择合适的鉴定方法,如形态学观察、生理生化特性等。

2. 鉴定标准:制定明确的鉴定标准,包括形态特征、生长条件等方面的要求。

3. 鉴定记录:记录鉴定过程中的观察结果和实验数据,确保鉴定结果的可靠性。

4. 鉴定报告:编写鉴定报告,包括菌种名称、鉴定结果和鉴定人等信息。

五、菌种培养1. 培养基选择:根据菌种的需求,选择适宜的培养基,如富含特定营养物质的培养基。

2. 培养条件:确定适宜的培养条件,包括温度、pH值、光照等。

3. 培养方法:详细描述菌种的培养方法,如液体培养、固体培养等。

4. 培养记录:建立详细的培养记录,包括培养基配方、培养条件等信息。

六、菌种分发1. 分发申请:接受来自科研单位、企事业单位等的菌种分发申请。

2. 分发条件:明确菌种分发的条件,如科研目的、合法合规等。

3. 分发方式:选择适宜的分发方式,如快递、邮寄等。

4. 分发记录:建立详细的分发记录,包括分发日期、分发人等信息。

七、结论菌种管理规范是保证菌种质量和可靠性的重要措施,本文详细介绍了菌种收集、保存、鉴定、培养和分发等方面的标准格式。

菌种管理规范

菌种管理规范引言概述:菌种管理规范是生物实验室中非常重要的一项工作,它涉及到实验室的卫生安全、实验结果的准确性和实验人员的健康。

因此,建立健全的菌种管理规范对于实验室的正常运作至关重要。

一、菌种的采购与存储1.1 选择可靠的供应商:在采购菌种时,应选择有资质、信誉良好的供应商,确保所购买的菌种质量可靠。

1.2 存储条件:菌种存储在恒温冰箱或液氮罐中,避免温度波动过大,保持菌种的活性。

1.3 记录管理:建立菌种存储记录,包括菌种名称、来源、存储时间等信息,方便管理和追溯。

二、菌种传代与传递2.1 传代频率:根据菌株的生长速度和实验需求,合理确定传代频率,避免菌株变异或老化。

2.2 传递方式:传递菌种时要采取无菌技术,避免外源污染,确保菌株的纯度。

2.3 传递记录:建立菌株传递记录,包括传递日期、传递人员等信息,确保传递的准确性和追溯性。

三、菌种检测与鉴定3.1 检测方法:对菌种进行定期检测,包括菌落形态观察、生长速度检测等,确保菌株的稳定性。

3.2 鉴定技术:采用生物学鉴定、生化鉴定等方法对菌株进行鉴定,确保菌株的正确性。

3.3 鉴定记录:建立菌株鉴定记录,包括鉴定结果、鉴定方法等信息,方便管理和追溯。

四、菌种废弃与处理4.1 废弃标准:对于失活或变异的菌株应及时废弃,避免对实验结果产生影响。

4.2 处理方式:采用高温高压灭菌或化学消毒等方式对废弃菌株进行处理,确保安全。

4.3 废弃记录:建立菌株废弃记录,包括废弃日期、处理方式等信息,确保废弃的规范性和可追溯性。

五、菌种管理的培训与监督5.1 培训计划:对实验人员进行菌种管理的培训,包括菌株的采购、存储、传递、检测等方面。

5.2 监督机制:建立菌种管理的监督机制,定期检查实验室的菌种管理情况,及时发现和处理问题。

5.3 教育宣传:加强对实验人员的菌种管理意识教育,提高他们对菌种管理规范的重视和执行力度。

结语:菌种管理规范是实验室管理中的重要环节,只有建立科学规范的菌种管理制度,才能确保实验室的正常运作和实验结果的准确性。

菌种管理规程

1。

目的规范微生物学检定用菌种的管理,最大限度降低变异率,确保菌种的溯源性与稳定性,从而确保微生物学检验结果的准确可靠。

2. 适用范围适用于微生物实验用菌种管理,包括菌种的申购、传代、使用及销毁等.3。

引用/参考文件ChP2015实用药品微生物检验检测技术指南4. 职责质量控制实验室负责菌种的申购、传代、使用、销毁等工作,QA负责监控和参与OOS调查。

5。

程序5.1术语和定义5.1.1 标准菌株由中国药品生物制品检定所医学微生物菌种保藏管理中心或者其他经认可的机构提供的冷冻干燥菌。

5。

1。

2 传代菌株用标准菌种制备的采用特定保存方法长期固定保存的菌种,用于传代及制备工作用菌种,3代后的传代菌株在需要时可以作为工作菌株使用.5。

1.3 工作菌株用标准菌种或传代用菌种接种至普通琼脂斜面培养后,作为日常工作使用的菌种.5.1。

4 菌种的代将菌种接种至一新鲜培养基上或培养基内,每萌发一次即称为一代,从菌种保藏中心获得的冷冻干燥菌种为第0 代。

5.2 菌种来源5.2。

1 标准菌株由中国药品生物制品检定所医学菌种保藏中心(CMCC)或者其他经认可的机构提供的冷冻干燥菌种。

5.2。

2质量控制实验室涉及到的菌种种类、代码、保存方法及保存条件如下.5。

3。

1菌种的申购5.3。

1.1 微生物室QC依据菌种的库存及菌种的使用情况,提出采购申请,申请需明确菌种的名称,标准编号以及申购数量等信息。

5。

3。

1。

2 质量部经理对申购计划进行审批,审批后由公司的商务部按要求进行采购,采购过程执行《采购控制程序》。

5.3.1.3 菌种的采购需向法定的业务部门或者认可的机构采购。

5。

3。

1.4 购买菌种的同时应保留相关证明资料,说明菌种的名称、代数、数量等。

5.3。

2 菌种的验收5.3。

2。

1 微生物室QC负责对采购回的菌种以及相关的证明资料进行验收;5.3。

2.2 验收应包括菌种外包装的完好性、具体验收的依据为批准后的申购计划.5.3.2.3 验收符合后签字确认并领回菌种,及时填写《菌种验收、入库记录》,并将菌种的相关证明资料贴在菌种接收登记表当页背面留存。

菌种管理规范

菌种管理规范一、引言菌种管理是指对菌种的收集、保存、鉴定、培养和分发等工作进行规范化管理的过程。

菌种管理的规范化对于保证菌种的质量、确保菌种资源的可持续利用以及促进科学研究具有重要意义。

本文旨在制定一套菌种管理的标准化操作流程,以确保菌种管理工作的高效性、可靠性和安全性。

二、菌种收集1. 收集目标:明确收集的菌种种类和来源,确保收集的菌种符合研究需求。

2. 采样方法:根据不同的菌种类型,选择适当的采样方法,如土壤菌的采样应避免污染和混杂。

3. 标本保存:采用合适的保存方法,如冷冻保存、干燥保存或液氮保存等,确保菌种的存活率和活力。

三、菌种鉴定1. 鉴定方法:选择合适的鉴定方法,如形态学鉴定、生理生化鉴定、分子生物学鉴定等,确保鉴定结果准确可靠。

2. 鉴定记录:详细记录菌种的鉴定信息,包括鉴定方法、鉴定结果、鉴定人员等,以备后续查询和参考。

四、菌种培养1. 培养基选择:根据菌种的特性和需求,选择适当的培养基,如琼脂培养基、液体培养基等。

2. 培养条件控制:控制培养的温度、pH值、光照等条件,确保菌种的正常生长和繁殖。

3. 培养记录:详细记录菌种的培养信息,包括培养基配方、培养条件、培养时间等,以备后续查询和参考。

五、菌种保存1. 保存方式:选择适合菌种保存的方法,如冷冻保存、干燥保存、液氮保存等。

2. 保存条件:控制保存的温度、湿度等条件,确保菌种的长期保存和稳定性。

3. 保存记录:详细记录菌种的保存信息,包括保存方法、保存条件、保存时间等,以备后续查询和参考。

六、菌种分发1. 分发申请:建立分发申请流程,确保分发符合规定和研究需求。

2. 分发方式:选择合适的分发方式,如冻干粉末、液体悬浮液等,确保菌种的安全和稳定性。

3. 分发记录:详细记录菌种的分发信息,包括分发申请人、分发数量、分发时间等,以备后续查询和参考。

七、菌种管理1. 菌种登记:建立菌种登记制度,对收集、鉴定、培养、保存和分发的菌种进行统一管理。

菌种管理规范

菌种管理规范一、引言菌种管理是指对菌种进行有效的管理和监控,以确保菌种的质量和安全性,保障科研工作的顺利进行。

本文旨在制定一套菌种管理规范,以规范菌种的采集、保存、传递、使用和销毁等环节,确保菌种管理的科学性和规范性。

二、菌种采集1. 采集地点:菌种采集应选择无污染、无化学物质残留的环境,避免采集于工业区、高污染区域或受到化学物质污染的地方。

2. 采集工具:采集菌种应使用无菌工具,如无菌匙、无菌刷等,以避免菌种污染。

3. 采集方法:采集菌种时,应遵循无菌操作规范,避免菌种与外界环境接触,以减少外部菌种的污染。

三、菌种保存1. 储存容器:菌种应储存于无菌的保存容器中,如培养皿、试管等,以避免菌种的污染和变质。

2. 储存条件:菌种的储存条件应根据菌种的特性确定,包括温度、湿度和光照等因素。

应定期检查保存设备的工作状态,确保储存条件的稳定性。

3. 储存记录:对每个菌种的储存情况应进行详细的记录,包括菌种名称、储存时间、储存温度等信息,以便于追溯和管理。

四、菌种传递1. 传递方式:菌种的传递应采用无菌操作,避免菌种的污染和变异。

可以通过无菌传递工具、无菌培养基等方式进行传递。

2. 传递记录:对每次菌种传递的情况应进行详细的记录,包括传递时间、接收方信息等,以便于追溯和管理。

五、菌种使用1. 使用申请:对于需要使用菌种的科研工作,应提前向相关部门或负责人提交使用申请,明确使用目的和时间等信息。

2. 使用条件:菌种的使用应遵循相关的实验室操作规范,确保操作过程的安全和准确性。

3. 使用记录:对每次菌种使用情况应进行详细的记录,包括使用日期、使用人员等信息,以便于追溯和管理。

六、菌种销毁1. 销毁方式:菌种的销毁应采用安全、环保的方式进行,如高温灭菌、化学消毒等,避免菌种的泄漏和传播。

2. 销毁记录:对每次菌种销毁情况应进行详细的记录,包括销毁日期、销毁方式等信息,以便于追溯和管理。

七、菌种管理责任1. 负责人:应指定专人负责菌种管理工作,包括菌种采集、保存、传递、使用和销毁等环节的监督和管理。

菌种管理规范

菌种管理规范引言概述:菌种管理规范是指对实验室或者工业生产中使用的菌种进行规范管理,以确保菌种的纯度、活性和安全性,从而保障实验或者生产的准确性和可靠性。

本文将从菌种的采购、保存、传递、鉴定和处理等方面进行详细阐述。

一、菌种的采购1.1 确认需求:在采购菌种之前,需要明确实验或者生产的具体需求,包括菌种的种属、品种、用途等。

1.2 选择可靠渠道:选择正规的供应商或者菌种库进行采购,确保菌种的来源可靠、纯度高。

1.3 检查证书:在收到菌种后,要认真查看菌种的相关证书,包括菌种的来源、存储条件、传递方式等信息。

二、菌种的保存2.1 冷冻保存:将菌种保存在-80°C以下的冰箱中,以确保菌种的长期存活和活性。

2.2 定期检查:定期检查冰箱温度和湿度,确保保存条件符合菌种的要求。

2.3 制备备份:及时制备菌种的备份,以防菌种失活或者受到污染。

三、菌种的传递3.1 传递方式:选择合适的传递方式,包括液体传递、固体传递等,确保菌种的传递效率和准确性。

3.2 传递记录:在传递菌种时,要做好详细的记录,包括传递日期、接收方信息、传递方式等。

3.3 确认接收:接收方在收到菌种后,要及时确认,并检查菌种的纯度和活性。

四、菌种的鉴定4.1 鉴定方法:选择合适的鉴定方法,包括生化鉴定、份子鉴定等,确保菌种的种属和品种准确性。

4.2 鉴定记录:做好鉴定记录,包括鉴定结果、鉴定方法、鉴定人员等信息。

4.3 鉴定报告:及时向相关部门提交鉴定报告,以确保菌种的准确性和可靠性。

五、菌种的处理5.1 废弃处理:对于失活或者受污染的菌种,要及时进行废弃处理,避免对环境和人员造成危害。

5.2 污染处理:一旦发现菌种受到污染,要即将进行处理,以避免污染传播。

5.3 定期清理:定期清理实验室或者生产场所,确保环境清洁,避免污染对菌种的影响。

结语:菌种管理规范是实验室或者工业生产中非常重要的一环,惟独严格遵守规范,才干确保菌种的纯度、活性和安全性。

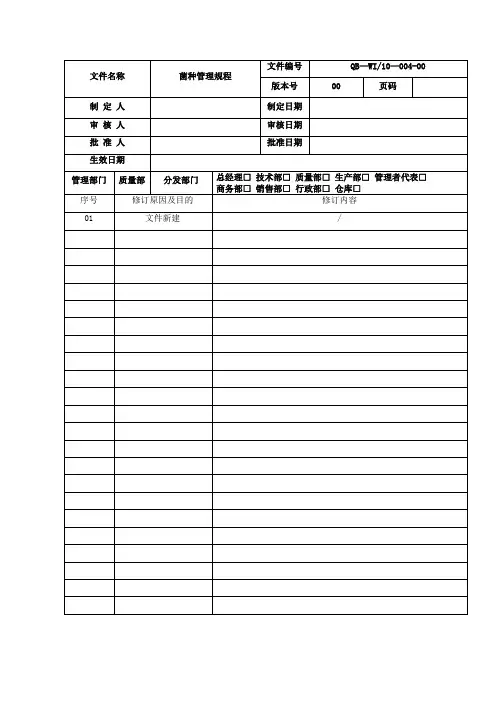

菌种管理操作规程

文件制修订记录1.目的规范本中心标准菌种和野生菌种的管理。

2.范围本规程适用于标准菌种和实验过程中分离纯化的野生菌种的管理。

3.职责3.1菌种管理员:负责菌种的申购、接收、保存、分发。

3.2微生物检验员:负责菌种的确认、传代、使用及销毁。

3.3科室负责人:负责指导、监督检验员和管理员对菌种的管理。

4.术语4.1标准菌种(冻干菌种):由国内或国际菌种保藏机构保藏的,遗传学特性得到确认和保证并可追溯的菌种。

4.2标准储备菌种:又称传代用菌种,由标准菌种经一次传代得到的培养物,是指用标准菌种制备的采用特定保存方法长期固定保存的菌种,用于传代及制备工作菌种。

4.3工作菌种:工作菌种是指用标准菌种或标准储备菌种接种至普通琼脂斜面培养后,作为日常工作使用的菌种。

4.4代:菌种的代是指将其接种至一新鲜培养基上或培养基内,每萌发一次即称为一代,从)。

菌种保藏中心获得的冷冻菌种为第0代(G5.程序5.1菌种的申购菌种管理员每年根据菌种的使用情况(包括临时检验需要)提出购买计划,经批准后,向菌种保藏中心购买标准菌种(冻干菌种),采购执行《服务和供应品的采购程序》。

5.2菌种的接收菌种到达实验室后,由菌种管理员接收菌种,检查其名称和数量,以及每一支的完整性,同时将菌种的所有信息,填写《标准菌种接收记录表》,贴好标签并按照该菌适宜储存条件进行储存(储存期及储存条件见菌种说明书)。

5.3菌种的编号5.3.1标准/标准储备菌种采用字母加数字表示:英文缩写字母-来源编号-代次-传代日期-顺序号。

菌种的英文缩写字母:大肠埃希菌(E.c)、金黄色葡萄球菌(S.a)、枯草芽孢杆菌(B.s)、黑曲霉菌(A.n)、白假丝酵母(C.a)等,来源以购进方编号为准;代数用一位带有下标数字的字母表示;标准/标准储备菌种用G表示;工作菌种用W表示;如G3表示标准菌种第3代;W3表示工作用菌种第3代。

传代日期用6位数字表示:年份取最后两位数,月、日分别用两位数。

菌种管理规范

菌种管理规范一、引言菌种管理是指对实验室中的菌种进行规范的管理和使用,确保菌种的安全性、稳定性和可追溯性。

本文旨在制定菌种管理的标准化操作流程,以确保实验室菌种的质量和安全。

二、菌种的采购与登记1. 采购菌种应选择正规的供应商或者机构,确保菌种的来源可靠。

2. 菌种采购时应获取相关证书和文献,包括菌种的鉴定报告、纯度证书等。

3. 菌种应在到货后即将进行登记,登记内容包括菌种名称、菌株编号、来源、存储条件等。

三、菌种的保存与传承1. 菌种应按照菌种的特性和要求选择合适的保存方法,如冷冻保存、干燥保存等。

2. 菌种的保存容器应具备防漏、防污染的功能,标签清晰明确,包括菌株编号、菌种名称、保存日期等信息。

3. 菌种的传承应按照规定的程序进行,确保菌种的连续性和稳定性。

4. 菌种传承时应记录传承的日期、传承人员等信息,以便追溯。

四、菌种的鉴定与验证1. 新采购的菌种应进行鉴定,确保其与供应商提供的鉴定结果一致。

2. 定期对保存的菌种进行鉴定,以确保菌种的纯度和稳定性。

3. 鉴定结果应记录并保存,包括鉴定方法、鉴定人员、结果等信息。

五、菌种的使用与管理1. 使用菌种前应对菌种进行复苏和培养,确保菌种的活力和纯度。

2. 菌种的使用应按照实验室的操作规程进行,遵守相关的安全操作规定。

3. 菌种的使用记录应详细、准确,包括使用日期、使用人员、使用目的等信息。

4. 菌种使用后应及时归还或者销毁,确保菌种的安全管理。

六、菌种的废弃与销毁1. 废弃的菌种应按照规定的程序进行处理,包括灭活、消毒等。

2. 废弃菌种的处理记录应详细,包括处理日期、处理方法、处理人员等信息。

3. 菌种的销毁应按照像关法规进行,确保菌种的彻底销毁。

七、菌种管理的质量控制1. 菌种管理应建立质量控制体系,包括菌种的质量检测、菌种管理的评估等。

2. 定期进行菌种管理的内部审核,确保管理流程的有效性和符合性。

3. 外部机构或者专家可以对菌种管理进行评估,提出改进建议和意见。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

标准菌种管理规程生效日期:年月日第1页共17页目的:规范药品微生物学检定用菌的管理,最大限度降低变异率,确保菌种的溯源性与稳定性,从而确保微生物学检验结果的准确可靠。

职责:QC主管负责菌种的申购、接受、保存、分发,微生物检验员负责菌种的确认、传代、使用及销毁。

范围:本规程适用于检定用菌种的管理,包括菌种的申购、保存、传代、使用及销毁等。

内容:1 术语标准菌种是指由中国药品生物制品检定所医学微生物菌种保藏管理中心提供的冷冻干燥菌。

传代用菌种是指用标准菌种制备的采用特定保存方法长期固定保存的菌种,用于传代及制备工作用菌种。

工作用菌种是指用标准菌种或传代用菌种接种至普通琼脂斜面培养后,作为日常工作使用的菌种。

菌种的代是指将其接种至一新鲜培养基上或培养基内,每萌发一次即称为一代,从菌种保藏中心获得的冷冻干燥菌种为第0代。

2.标准:2.1检定菌的申购QC主管每年根据检定菌种的使用情况(包括临时检验需要),提出购买计划,交由质量管理部部长审批后,向中检所菌种保藏中心或省(市)药检所购买冻干菌种(标准菌种);也可以直接向省(市)药检所购买传代用菌种,购买时,需询问与确定菌种的代数,以便传代时控制代数。

2.2检定菌的接收菌种到达实验室后,由QC主管接收菌种,检查其名称和数量,以及每一支的完整性,同时将菌种的所有信息,填写在《检定菌接收记录》(附表1)上,内容包括:名称、数量、编号(无编号者按检定菌种的编号原则编号)、代数、来源、接收日期、接收人等,贴好标签并储存于2-8˚C直到需要使用时。

储存期最长不超过5年。

2.3 检定菌的保存2.3.1 工作用菌种的保存工作用菌种采用斜面低温保存法。

将菌种接种在适宜的固体斜面培养基上,待菌生长充分以后,转移至2~8℃冰箱中保存。

此法仅用于工作用菌种的短期保存,并应随时检查其污染杂菌和变异等情况,发现异常情况,经应灭活处理后销毁。

保存时间根据菌种种类而不同,细菌:1个月;酵母菌:2个月;霉菌及芽胞:3个月。

2.3.2传代用菌种的保存采用甘油冷冻管保藏法或液体石蜡保存法。

2.3.2.1.甘油冷冻管保存法用无菌接种环轻轻刮取经冷冻复溶增菌后并接种至平板或琼脂斜面的菌苔,并通过接种环与试管壁之间的轻轻摩擦而使细菌充分扩散到预先装入试管中的无菌纯化水中,调整菌液浓度,使其等同于10号比浊管,向已制备好的菌悬液中加入等体积的无菌甘油(浓度20%),即为10%甘油菌悬液,轻轻振摇,使内容物充分混合,分装于无菌小试管,在-20℃冷冻条件下保存。

此甘油冷冻管为第2代(G2),保存期限为5年。

使用时,取出一支放至室温,转种增菌培养或接种至琼脂斜面复苏,挑取纯菌落传代或工作用。

此种方法主要适用于需氧细菌和酵母菌的保藏(如大肠埃希菌、金黄色葡萄球菌、乙型副伤寒沙门菌)。

2.3.2.2.液体石蜡保存法2.3.2.2.1.无菌液体石蜡的制备:选用优质化学纯液体石蜡,将液体石蜡分装加塞,用牛皮纸包好,在121℃灭菌30分钟,置40℃恒温箱中蒸发水分,经无菌检查后备用。

2.3.2.2.2.液体石蜡管的制备:将菌种穿刺接种于半固体高层培养基中,在适宜条件下培养结束后,在层流台下用无菌吸管吸取上述无菌液体石蜡至培养好的菌种管内,并使石蜡高出菌种表面约 1cm使菌体与空气隔绝,并将试管直立,置于-20℃冷冻冰箱中保存。

此法主要适用于霉菌、厌氧菌、放线菌、芽孢杆菌的保存(如枯草芽孢杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌等)。

2.3.3.各菌种的保存方法、条件及期限,见《传代用菌种保存方法、保存温度、保存期限》(附件1)。

2.4.检定菌的传代检定菌菌种的传代因冻干菌(标准菌种)与传代用菌种而不完全相同。

2.4.1.标准菌种的复苏、确认、传代2.4.1.1.标准菌种的复苏2.4.1.1.1.把冻干菌种管、灭菌毛细滴管(1ml)、双碟、镊子、营养肉汤培养基(或其它适宜培养基)数支,移入接种室或超净工作台。

2.4.1.1.2.将冻干菌种管外壁用碘酒擦洗消毒,稍干,用75%乙醇棉擦净,放在灭菌双碟内,待干。

点燃酒精灯,将标准菌种管的封口一端在火焰上,烧灼红热,用灭菌毛细滴管吸取营养肉汤培养基(或其它适宜的培养基),滴在灼热的菌种管封口一端,使骤冷而炸裂。

2.4.1.1.3.取灭菌镊子,在火焰旁,将炸裂的管口打开,放入灭菌双碟内,另取1支灭菌毛细滴管,在火焰旁吸取营养肉汤培养基(或其它适宜的培养基)少许,加至菌种管底部,将冻干菌块搅动促使溶解,随即吸出管内菌液,接种至营养肉汤培养基(或其它适宜的培养基)内,并根据不同菌种类型而将其培养于相宜的温度下24~72小时(细菌需要 24~48 的培养物,酵母菌需要72小时的培养物,形成孢子的微生物则宜保藏孢子,放线菌和丝状真菌则应培养7~10 天)。

最后将毛细滴管及菌种管经高温灭菌(121℃,45分钟)。

2.4.1.1.4.取出培养物,仔细观察液体培养基是否浑浊,浑浊说明菌种复活生长,若不浑浊,在将其作为无活菌生长的培养物丢弃以前,细菌应至少培养1周以上,真菌和酵母菌至少应培养2周以上,并在丢弃之前应高温灭活处理(121℃,45分钟)。

2.4.1.2.标准菌种的确认2.4.1.2.1.用无菌接种环取上述培养物接种到营养琼脂培养基(细菌)或玫瑰红钠培养基(真菌和酵母菌)平板上,或相应的宜于该菌生长的鉴别培养基平板上,然后在30~35℃下培养3天(细菌);23~28℃下培养5天(真菌和酵母菌)。

培养后,首先观察其是否具有典型的菌落形态,然后挑取生长旺盛的单一的纯菌落,划线于平皿培养基,每种菌划4个平皿,以便收集较多的生长旺盛的典型单菌落,进行保存和鉴定。

鉴定时作革兰氏染色、镜检,观察其染色特性及形态特征。

最后再做生化实验以进一步鉴定该菌种。

若在该平板上发现有其它菌落生长,则说明操作有污染或菌种不纯,应将此被污染了的培养物灭活处理,并寻找原因。

应根据其原因采取措施重新分离挑选纯菌落。

2.4.1.2.2.菌种的确认结果,记录在《检定菌种鉴定记录》上。

2.4.1.2.3.各检定菌种的复活、划线用培养基、培养条件,见《菌种复活、划线用培养基、培养条件》(附件2)。

2.4.1.3.标准菌种的传代2.4.1.3.1.按菌种说明书要求复溶菌粉,转种于适宜的增菌培养基内,称第1代(G1),复壮后转接至平板上,并在适当温度下培养适当时间,分离单个纯种菌落,此为第2代(G2)。

2.4.1.3.2.菌种确认后,挑取平板上纯菌落制成浓菌悬液用于制备甘油冷冻管,作为保存菌种(G2),也称传代用菌种,同时挑取纯菌落转接斜面菌种数支,作为工作用菌种,此为第3代(W3)。

2.4.1.3.3.将第2代(G2)菌种管冷冻保存,将工作用菌(W3)于适当温度下培养适当时间后用于日常检验。

2.4.1.3.4.取一支冷冻保存的第2代(G2)菌种转种于平板和斜面培养基上,平板上的菌种制成冷冻保存管第3代(G3);斜面培养基的菌种经适当温度下培养适当时间后用作工作用菌种,此仍为第3代(W3)。

2.4.1.3.5.将第3代菌种(G3)冷冻或低温保存,将生长、转种后的第2代(G2)菌种经高温灭活处理后丢弃。

2.4.1.3.6.按上述规程操作,直至G4转为W5为止,需重新开启冷冻干燥菌种,重复上述规程操作,保存和使用菌种。

2.4.1.3.7.当工作用菌种代数小于5时,在规定保存期限内,可直接用上一代工作用菌种转接下一代工作用菌种。

2.4.2.传代用菌种的传代当无标准用菌种时,可从省(市)药检所购买菌种作为传代用菌种,不需经过复溶增菌,但应划线接种确认。

将购回无异常的传代用菌种(一般为第3代),根据日常检验工作的需要量,挑取纯菌落转接斜面菌种数支,作为工作用菌种(为第4代),同时,结合菌种的代数和最长保存期限,挑取纯菌落制成浓菌悬液按“2.3.2.”的方法制备甘油冷冻管或液体石蜡管数支,作为传代用菌种(仍为第3代)。

2.4.3.工作用菌种的传代当工作用菌种代数小于5时,可直接用上一代工作用菌种转接下一代工作用菌种。

取在冰箱 2~8℃保存的工作用菌种用普通琼脂斜面传代,并将新传代的培养物替代原有的菌种,作为工作用菌种。

也可取用“甘油冷冻管保藏法或液体石蜡覆盖保藏法”保存的菌种,进行复苏,直接作为工作用菌种。

细菌每1个月传代一次;酵母菌每2个月传代一次;霉菌及芽胞每3个月传代一次。

当超过5代,须用传代用菌种传代。

2.4.4.传代时注意无菌操作,使菌株不死亡,不污染、不丢失。

同时实验人员也要采取有效的预防措施进行自我保护,如工作时必须穿工作服,佩带无菌手套,实验完成以后消毒实验进行的区域、实验仪器和器具。

如发生意外,如菌种泄漏或人员受伤,微生物学检验人员应立即向QC主管报告以便及时进行处理。

2.4.5.传代后,按检定菌种的编号原则编号,并在每一支菌种管上贴上标签,标签内容包括:名称、编号、代数、传代日期、操作人、有效期。

交QC主管统一保管。

同时及时填写《菌种传代、分离记录》(附表2)。

2.5.检定菌种的编号采用字母加数字表示:英文缩写字母—代次—传代日期—顺序号菌种的英文缩写字母:大肠埃希菌(E.c)、金黄色葡萄球菌(S.a)、枯草芽孢杆菌(B.s)、白色念珠菌(C.a)、黑曲霉菌(A.n)、乙型副伤寒沙门菌(S.p)代数用一位带有下标数字的字母表示:传代用菌种用G表示;工作用菌种用W表示;如G3表示传代用菌种第3代;W3表示工作用菌种第3代。

传代日期用6位数字表示:年份取最后两位数,月、日分别用两位数。

如2012年1月12日传代的第一支大肠埃希菌作为传代用菌种的编号为:E.c-G3-120112-01。

2.6.检定菌种的保管2.6.1.检定菌种设专人加双锁保管,并对所保存的菌种建立《检定菌种保存、领用登记台账》(附表3)。

2.6.2.检定菌种的定期检查与鉴定在菌种的保存期间,应每天检查保存菌种冰箱的温度、菌种管的塞子是否松动或生霉,并及时填写《检定菌种观察记录》(附表4),如有异常应及时处理。

菌种在保存期内均应根据菌种的特性(工作用菌种每转种两代一次、传代用菌种每三个月一次)检查其菌落性状、革兰染色、显微镜下菌体形态及生化特性等项目,若发现与原菌种变异较大,应重新分离、纯化、鉴定、再加以保存,并做好《检定菌种鉴定记录》(附表5)。

2.6.3.所保管的菌种,不能随意转让其他单位和个人,需要时应有单位证明和批准手续方可供应。

2.7.检定菌种的领用与使用2.7.1.微生物学检验人员根据检验需要,需到QC主管领取工作用菌种或传代用菌种,同时填写《检定菌种领用登记台账》相关内容。

2.7.2.微生物学检验人员从QC主管领取工作用菌种或传代用菌种,用于日常检验或验证试验,使用后及时填写《检定菌种使用登记台账》(附表6),以便追踪菌种使用历史。