1.3证明(1)1

第一章 1.3 线段的垂直平分线(1)

解:连接 AE,BE,过 E 作 EG⊥BC,交 BC 的延长 线于 G. ∵D 是 AB 的中点,DE⊥AB, ∴DE 垂直平分 AB, ∴AE=BE.

∵∠ACE+∠BCE=180°, ∠ECG+∠BCE=180°, ∴∠ACE=∠ECG. 又∵EF⊥AC,EG⊥BC, ∴EF=EG,∠FEC=∠GEC, ∵CF⊥EF,CG⊥EG,∴CF=CG.

在 Rt△AEF 和 Rt△BEG 中, AEEF= =BEEG, ∴Rt△AEF≌Rt△BEG(HL), ∴AF=BG.

设 CF=CG=x,则 AF=AC-CF=12-x, BG=BC+CG=8+x, ∴12-x=8+x, 解得 x=2, ∴AF=12-2=10.

∵AC=CB, ∴△ACD≌△CBF. ∴CD=BF. ∵CD=BD=12BC, ∴BF=BD. ∴△BFD 为等腰直角三角形.

∵∠ACB=90°,CA=CB,∴∠ABC=45°. ∵∠FBD=90°,∴∠ABF=45°. ∴∠ABC=∠ABF,即 BA 是∠FBD 的平分线. ∴BA 是 FD 边上的高线,BA 又是边 FD 的中线, 即 AB 垂直平分 DF.

12.点 P 是△ABC 内一点,PG 是 BC 的垂直平分线,∠PBC= 12∠A,BP、CP 的延长线交 AC、AB 于 D、E,求证:BE =CD.

证明:过点 B 作 BF⊥CE,交 CE 的延长线于点 F, 过点 C 作 CM⊥BD 于点 M. 则∠PFB=∠PMC=90°. ∵PG 是 BC 的垂直平分线, ∴PB=PC.

一、选择题 1.如图,在已知的△ABC 中,按以下步骤作图:

①分别以 B,C 为圆心,以大于12BC 的长为半径 作弧,两弧相交于 M,N 两点;②作直线 MN 交 AB 于点 D,连接 CD. 若 CD=AC,∠A=50°,则∠ACB 的

浙教版-数学-八年级上册-1.3 证明1

例1 已知:如图,DE∥BC,∠1=∠E.

求证: BE平分∠ABC. 证明: ∵ DE∥BC( 已知 )

∴∠2=∠E( 两直线平行,内错 等量代换 ) ∴BE平分∠ABC( 角平分线的定义 )

例2 已知:如图,AB∥CD,EP,FP分别平分 ∠BEF, ∠DFE. 求证:∠1+∠2=90°

证明:因为∠1=∠2(已知) ∠ 1= ∠ 3(对顶角相等) 所以∠ 2= ∠ 3(等量代换) 所以a∥b(同位角相等,两直线平行)

定理 内错角相等,两直线平行

回顾反思:

证明------用推理的方法证实真命题的过程.

因为A 推理------ 所以B (事实依据)

定义

事实依据------

基本事实(原本) 定理

证明1

情景创设

一个数学的结论的正确性是如何确认的?

其实数学家们早就遇到了这样的问题,人类对数学命题进行证 明的研究已有2000年的历史了。公元前3世纪,古希腊数学家 欧几里得写出了举世闻名的巨著《原本》,在这本书中,他挑 选了一些基本定义和基本事实作为证实其他命题的出发点,推 导出400多条定理,《原本》是人类智慧的伟大成就之一,它 对科学和人类文化和发展产生了深远的影响。

用推理的方法证实真命题的过程叫证明。 经过证明的真命题称为定理。

思考与交流:

证明与图形有关的命题,有哪些步骤? (1)根据命题画出图形。 (2)结合图形将命题的条件、结论分别用

数学语言写在已知、求证后面。 (3)写出证明过程。

练习1

证明:内错角相等,两直线平行.

已知:直线a、b被直线c所

截, 1 = 2 求证 a b

等式或不等式的性质

言之有理,落笔有据,过程严谨, 结论求实.

初中数学精品试题:证明(一)(二)

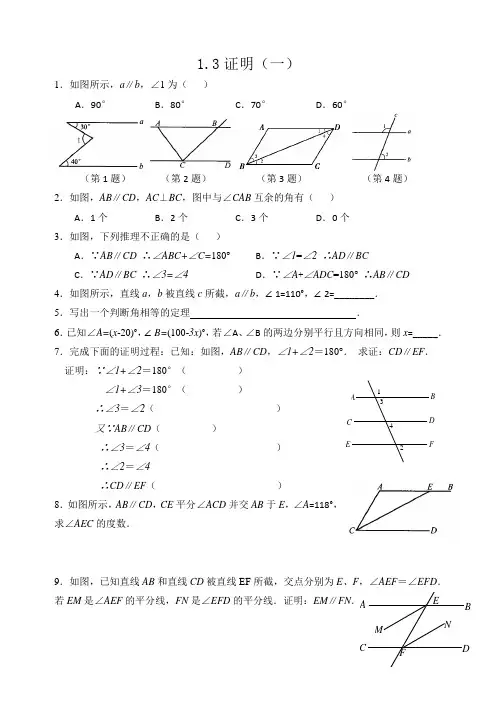

1.3证明(一)1.如图所示,a ∥b ,∠1为( )A .90°B .80°C .70°D .60°(第1题) (第2题) (第3题) (第4题) 2.如图,AB ∥CD ,AC ⊥BC ,图中与∠CAB 互余的角有( )A .1个B .2个C .3个D .0个3.如图,下列推理不正确的是( )A .∵AB ∥CD ∴∠ABC+∠C=180° B .∵∠1=∠2 ∴AD ∥BCC .∵AD ∥BC ∴∠3=∠4 D .∵∠A +∠ADC =180° ∴AB ∥CD 4.如图所示,直线a ,b 被直线c 所截,a ∥b ,∠1=110°,∠2=________. 5.写出一个判断角相等的定理 .6.已知∠A=(x -20)°,∠B=(100-3x )°,若∠A 、∠B 的两边分别平行且方向相同,则x =_____. 7.完成下面的证明过程:已知:如图,AB ∥CD ,∠1+∠2=180°. 求证:CD ∥EF . 证明:∵∠1+∠2=180°( )∠1+∠3=180°( ) ∴∠3=∠2( ) 又∵AB ∥CD ( )∴∠3=∠4( ) ∴∠2=∠4∴CD ∥EF ( )8.如图所示,AB ∥CD ,CE 平分∠ACD 并交AB 于E ,∠A =118°,求∠AEC 的度数.9.如图,已知直线AB 和直线CD 被直线EF 所截,交点分别为E 、F ,∠AEF =∠EFD . 若EM 是∠AEF 的平分线,FN 是∠EFD 的平分线.证明:EM ∥FN .A BCD E MFN4321FED C B A★10.如图所示,CD⊥AB,垂足为D,点F是BC上任意一点,FE⊥AB,垂足为E,且∠CDG=∠BFE,∠AGD=80°,求∠BCA的度数.11.命题“若a是自然数,则代数式(5a+2)(5a+1)+3的值是5的倍数”是真命题还是假命题?如果认为是假命题,请说明理由;如果认为是真命题,请给出证明.12.如图,把一块三角板的60°角的顶点放在直尺的一边上,若∠1=2∠2,则∠1=.★13.有20位同学参加围棋、象棋比赛,甲说:“只参加一项的人数大于14人.”乙说:“两项都参加的人数小于5.”对于甲、乙两人的说法,有下列四个命题,其中真命题的是()A.若甲对,则乙对B.若乙对,则甲对C.若乙错,则甲错D.若甲错,则乙对★14.如图,在△ABC中,∠ACB=90°,CD⊥AB,BE平分∠ABC,分别交AC,CD于点E,F,则∠CEF=∠CFE.请用推理的方法说明它是真命题.★15.已知∠α=50°,且∠α的两边与∠β的两边互相垂直,画出符合条件的图形并求出∠β的度数.1.3证明(二)1.如图,△ABC 中,∠A=50°,点D ,E 分别在AC ,AB 上, 则∠1+∠2的大小为( )A .130°B .230°C .180°D .310°2.如图,在△ABC 中,∠1是△ABC 的一个外角,D 是AC 上一点,连接BD ,下列判断角的大小关系错误的一个是( )A .∠1>∠2B .∠1>∠5C .∠1>∠3D .∠5>∠4(第1题) (第2题) (第6题) (第7题)3.锐角三角形的三个内角是A B C ∠∠∠,,,如果A B α∠=∠+∠,B C β∠=∠+∠,C A γ∠=∠+∠,那么αβγ∠∠∠,,这三个角中( )A .没有锐角B .有1个锐角C .有2个锐角D .有3个锐角4.若三角形的三个外角的度数之比为2:3:4,则与之对应的三个内角的度数之比为( )A .4:3:2B .3:2:4C .5:3:1D .3:1:5 5.满足下列条件的△ABC 中,不是直角三角形的是( )A .∠B+∠A=∠CB .∠A :∠B :∠C =2:3:5C .∠A =2∠B =3∠CD .一个外角等于和它相邻的一个内角6.如图所示,在△ABC 中,∠ABC 与∠ACB 的平分线相交于点O ,若∠BOC=120°,则∠A 为( )A .30°B .60°C .80°D .100°7.如图,已知D 是BC 上一点,∠B=∠1,则图中与∠2相等的角是 . 8.如图所示,BC ⊥ED ,垂足为O ,∠A =27°,∠D =20°,求∠ACB 与∠B 的度数.9.已知:如图,E 是AB 、CD 外一点,∠D =∠B+∠E .求证:AB ∥CD .10.如果三角形的一个外角小于和它相邻的内角,则这个三角形是( )A .锐角三角形B .直角三角形C .钝角三角形D .都有可能11.如图所示,在锐角△ABC 中,CD 和BE 分别是AB 和AC 边上的高,且CD 和BE 交于点P ,若∠A =50°,则∠BPC 的度数是( )A .150°B .130°C .120°D .100°★12.如图所示,四边形ABCD 中.求证:∠BDC =∠B+∠A+∠C .(至少用两种不同的方法证明)方法1: 方法2:★13.如图,在△ABC 中,BD ,CD 是两个外角的平分线,且相交于点D .(1)若∠A =50°,求∠D 的度数; (2)用∠A 表示∠D 的度数.★14.如图,△ABC 中,点D ,E 分别在AB , AC 上,将△ADE 沿直线DE 折叠.(1)如图①,当A ’落在四边形BDEC 内部时,探索∠A 与∠1+∠2之间的数量关系,并说明理由.(2)如图②,当点A ’落在四边形BDEC 外部时,探索∠A 、∠1、∠2之间的数量关系,并说明理由.EF。

高中数学 1.3.1二项式定理课件 新人教A版选修23[1]

![高中数学 1.3.1二项式定理课件 新人教A版选修23[1]](https://uimg.taocdn.com/669c5843fd0a79563d1e725d.webp)

二项式定理(dìnglǐ) 思维导航 1.我们已知(a+b)2=a2+2ab+b2,展开式中有3项;运 用多项式乘法可以求得(a+b)3、(a+b)4的展开式,并且它们分 别(fēnbié)有4项、5项,你能用类比归纳的方法得出(a+b)n(n≥2) 的展开式吗?

第八页,共38页。

新知导学 1.二项展开式的推导:(a+b)n(n∈N*)是 n 个因式(a+b) 的积,按多项式乘以多项式的法则,可知确定乘积展开式中的 每一项,需要看有多少个因式(a+b)中取 a,多少个因式(a+b) 中取 b,如果从 k 个因式中选取 b,则就有__n_-__k____个因式中 选 a.∴积式为 an-kbk(k=0、1、2、…、n)的形式的项共有__C_nk___ 个.合并同类项后为 _____C_nk_a_n-_k_b_k__________.因此(a +b)n= _C_0n_a_n+__C__1na_n_-_1b_+__…__+__C__rna_n_-_rb_r_+__…__+__C_nn_-_1a_b_n_-_1_+__C_nn_b_n__这个公式 叫做二项式定理.

D.-40

[解析] Tr+1=Cr5(x2)5-r(-x23)r=Cr5x10-2r·(-2)r·x-3r =C5r (-2)r·x10-5r. 令 10-5r=0,∴r=2,常数项为 C25×4=40.

第二十页,共38页。

若

x+ 1 4

2

n x

展开式中前三项系数依次成等差

数列.求:

(1)展开式中含 x 的一次幂的项;

第三十一页,共38页。

[方法规律总结] 二项式系数与项的系数是两个不同的概 念,前者仅与二项式的指数及项数有关(yǒuguān),与二项式的 构成无关,后者与二项式的构成、二项式的指数及项数均有关 (yǒuguān).

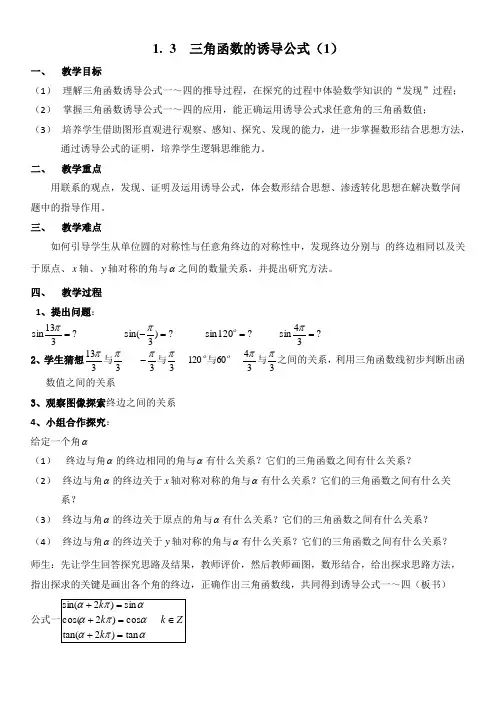

1.3三角函数的诱导公式(1)解读

1. 3 三角函数的诱导公式(1)一、 教学目标(1) 理解三角函数诱导公式一~四的推导过程,在探究的过程中体验数学知识的“发现”过程; (2) 掌握三角函数诱导公式一~四的应用,能正确运用诱导公式求任意角的三角函数值; (3) 培养学生借助图形直观进行观察、感知、探究、发现的能力,进一步掌握数形结合思想方法,通过诱导公式的证明,培养学生逻辑思维能力。

二、 教学重点用联系的观点,发现、证明及运用诱导公式,体会数形结合思想、渗透转化思想在解决数学问题中的指导作用。

三、 教学难点如何引导学生从单位圆的对称性与任意角终边的对称性中,发现终边分别与 的终边相同以及关于原点、x 轴、y 轴对称的角与α之间的数量关系,并提出研究方法。

四、 教学过程 1、提出问题:?313sin=π ?)3sin(=-π ?120sin = ?34sin =π2、学生猜想3313ππ与 33ππ与- 60120与 334ππ与之间的关系,利用三角函数线初步判断出函数值之间的关系3、观察图像探索终边之间的关系4、小组合作探究: 给定一个角α(1) 终边与角α的终边相同的角与α有什么关系?它们的三角函数之间有什么关系? (2) 终边与角α的终边关于x 轴对称对称的角与α有什么关系?它们的三角函数之间有什么关系?(3) 终边与角α的终边关于原点的角与α有什么关系?它们的三角函数之间有什么关系? (4) 终边与角α的终边关于y 轴对称的角与α有什么关系?它们的三角函数之间有什么关系? 师生:先让学生回答探究思路及结果,教师评价,然后教师画图,数形结合,给出探求思路方法,指出探求的关键是画出各个角的终边,正确作出三角函数线,共同得到诱导公式一~四(板书)及时总结:提出问题:你能概括一下探究公式一~四的思想方法吗? 师生活动:教师引导学生概括得出公式的记忆方法:函数名不变,符号看象限。

2、诱导公式一~四的应用举例 例1 利用公式求下列三角函数值: (1) ︒225cos ; (2) 311sinπ ; (3) )316sin(π-; (4) )2040cos(︒- 归纳:利用公式一~四把任意角的三角函数转化为锐角三角函数,一般可按下面步骤进行:三角函数的简化过程口诀: 负化正,正化小,化到锐角就行了.学生:课堂练习P27 练习第1、2、4、5、6题。

实变函数引论参考答案_曹怀信_陕师大版第一到第四章

习题1.11.证明下列集合等式. (1) ;(2) ()()()C B C A C B A \\\ =;(3) ()()()C A B A C B A \\\=.证明 (1) )()C \B (c C B A A =)()( c c C B A A B A =c C A B A )()( =)(\)(C A B A = .(2) c C B A A )(C \B)(=)()(c c C B C A ==)\()\(C A C A .(3) )(\C)\(B \c C B A A =c c C B A )( =)(C B A c =)()(C A B A c =)()\(C A B A =.2.证明下列命题.(1) ()A B B A = \的充分必要条件是:A B ⊂;(2) ()A B B A =\ 的充分必要条件是:=B A Ø;(3) ()()B B A B B A \\ =的充分必要条件是:=B Ø.证明 (1) A B A B B B A B B A B B A c c ==== )()()()\(的充要[条 是:.A B ⊂(2) c c c c B A B B B A B B A B B A ===)()()(\)(必要性. 设A B B A =\)( 成立,则A B A c = , 于是有c B A ⊂, 可得.∅=B A 反之若,∅≠B A 取B A x ∈, 则B x A x ∈∈且, 那么B x A x ∉∈且与c B A ⊂矛盾.充分性. 假设∅=B A 成立, 则c B A ⊂, 于是有A B A c = , 即.\)(A B B A =(3) 必要性. 假设B B A B B A \)()\( =, 即.\c C A B A B A == 若,∅≠B 取,B x ∈ 则,c B x ∉ 于是,c B A x ∉ 但,B A x ∈ 与c C A B A =矛盾.充分性. 假设∅=B 成立, 显然B A B A \= 成立, 即B B A B B A \)()\( =.3.证明定理1.1.6.定理1.1.6 (1) 如果{}n A 是渐张集列, 即),1(1≥∀⊂+n A A n n 则{}n A 收敛且∞=∞→=1;lim n n n n A A (2) 如果{}n A 是渐缩集列, 即),1(1≥∀⊃+n A A n n 则{}n A 收敛且 ∞=∞→=1.lim n n n n A A 证明 (1) 设),1(1≥∀⊂+n A A n n 则对任意∞=∈1,n n A x 存在N 使得,N A x ∈ 从而),(N n A x N ≥∀∈ 所以,lim n n A x ∞→∈ 则.lim 1n n n n A A ∞→∞=⊂ 又因为∞=∞→∞→⊂⊂1,lim lim n n n n n n A A A 由此可见{}n A 收敛且 ∞=∞→=1;lim n n n n A A(2) 当)1(1≥∀⊃+n A A n n 时, 对于,lim n n A x ∞→∈存在)1(1≥∀<+k n n k k 使得),1(≥∀∈k A x k n 于是对于任意的,1≥n 存在0k 使得n n k >0, 从而,0n n A A x k ⊂∈ 可见.lim 1 ∞=∞→⊂n n n nA A 又因为,lim lim 1n n n n n n A A A ∞→∞→∞=⊂⊂ 所以可知{}n A 收敛且 ∞=∞→=1.lim n n n n A A 4.设f 是定义于集合E 上的实值函数,c 为任意实数,证明: (1) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥=>∞=n c f E c f E n 1][1 ; (2) ⎥⎦⎤⎢⎣⎡+<=≤∞=n c f E c f E n 1][1 ; (3) 若))(()(lim E x x f x f n n ∈∀=∞→,则对任意实数c 有 ⎥⎦⎤⎢⎣⎡->=⎥⎦⎤⎢⎣⎡->=≥∞→∞=∞=∞=∞=k c f E k c f E c f E n n k n N n N k 1lim 1][111 . 证明 (1) 对任意的[],c f E x >∈ 有,)(c x f > 则存在+∈Z n 使得n c x f 1)(+≥成立. 即,1⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥∈n c f E x 那么.11 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥∈n n c f E x 故[];11 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥⊂>n n c f E c f E 另一方面, 若,11 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥∈n n c f E x 则存在+∈Z n 0使得,110 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥∈n n c f E x 于是c n c x f >+≥01)(, 故[]c f E x >∈. 则有[].11 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+≥⊃>n n c f E c f E (2) 设[]c f E x ≤∈, 则c x f ≤)(, 从而对任意的+∈Z n , 都有n c x f 1)(+<, 于是 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+<∈11n n c f E x , 故有[];11 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+<⊂≤n n c f E c f E 另一方面, 设 ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+<∈11n n c f E x , 则对于任意的+∈Z n , 有n c x f 1)(+<,由n 的任意性, 可知c x f ≤)(, 即[]c f E x ≤∈, 故[] ∞=⎥⎦⎤⎢⎣⎡+<⊃≤11n n c f E c f E . (3) 设[]c f E x ≥∈, 则c x f ≥)(. 由),)(()(lim E x x f x f n n ∈∀=∞→ 可得对于任意的+∈Z k , 存在N 使得)(1|)()(|N n k x f x f n ≥∀<-, 即)1(11)()(≥-≥->k k c k x f x f n , 即k c x f n 1)(->, 故)1(1lim ≥∀⎥⎦⎤⎢⎣⎡->∈∞→k k c f E x n n , 所以 ∞=∞→⎥⎦⎤⎢⎣⎡->∈11lim k n n k c f E x , 故[] ∞=∞→⎥⎦⎤⎢⎣⎡->⊂≥11lim k n n k c f E c f E ; 另一方面, 设 ∞=∞→⎥⎦⎤⎢⎣⎡->∈101lim k n n k c f E x , 则对任意+∈Z k 有⎥⎦⎤⎢⎣⎡->∈∞→k c f E x n n 1lim 0. 由下极限的定义知:存在1N 使得当1N n ≥时, 有)(10+∈∀⎥⎦⎤⎢⎣⎡->∈Z k k c f E x n , 即对任意+∈Z k 有k c x f n 1)(0->; 又由),)(()(lim E x x f x f n n ∈∀=∞→ 知),()(lim 00x f x f n n =∞→ 即对任意的+∈Z k , 存在2N 使得当2N n ≥时, 有k x f x f n 1|)()(|00<-. 取},m ax {21N N N =, 则有k c x f n 1)(0->与k x f x f n 1|)()(|00<-同时成立, 于是有k c x f k x f n 1)(1)(00->>+, 从而k c x f 2)(0->, 由k 的任意性知:c x f ≥)(0, 即[]c f E x ≥∈0, 故有 [] ∞=∞→⎥⎦⎤⎢⎣⎡->⊃≥11lim k n n k c f E c f E ; 综上所述:[].11lim 111 ∞=∞=∞=∞=∞→⎥⎦⎤⎢⎣⎡->=⎥⎦⎤⎢⎣⎡->=≥k N N n n n n n k c f E k c f E c f E 5.证明集列极限的下列性质.(1) c n n cn n A A ∞→∞→=⎪⎭⎫ ⎝⎛lim lim _____; (2) c n n c n n A A _____lim lim ∞→∞→=⎪⎭⎫ ⎝⎛; (3) ()n n n n A E A E ∞→∞→=lim \\lim ; (4) ()n n n n A E A E ∞→∞→=lim \\lim . 证明 (1) c n n n n m c m n c n m m c n n m m c n n A A A A A ∞→∞=∞=∞=∞=∞=∞=∞→====⎪⎭⎫ ⎝⎛lim )()(lim 111_____ . (2) c n n n n n m c m c n m m c n n m m c n n A A A A A _____111lim )()(lim ∞→∞=∞=∞=∞=∞=∞=∞→====⎪⎭⎫ ⎝⎛ . (3) () ∞=∞=∞=∞=∞=∞=∞→===111))(()()\(\lim n n m n n m c m c m n n m m n n A E A E A E A E c n n m m n c n m m n n m c m A E A E A E )())(()(111 ∞=∞=∞=∞=∞=∞==== ∞=∞=∞→==1lim \\n n m n n m A E A E . (4) () ∞=∞=∞=∞=∞=∞=∞→===111))(()()\(\lim n n m cm n n m n n m c m m n n A E A E A E A E c n nm m n c n m m n n m c m A E A E A E )())(()(111 ∞=∞=∞=∞=∞=∞==== ∞=∞=∞→==1lim \\n n m n n m A E A E .6.如果}{},{n n B A 都收敛,则}\{},{},{n n n n n n B A B A B A 都收敛且(1) ()n n n n n n n B A B A ∞→∞→∞→=lim lim lim ;(2) ()n n n n n n n B A B A ∞→∞→∞→=lim lim lim ;(3) ()n n n n n n n B A B A ∞→∞→∞→=lim \lim \lim . 习题1.21.建立区间)1,0(与]1,0[之间的一一对应.解 令1111{,,,,}2345E =, 111{0,1,,,}234F =,(0,1)\D E =, 则(0,1)E D =,[0,1]F D =. 定义:(0,1)[0,1]φ→为: ;11();(1,2,)210;2x x D x x n n n x φ⎧⎪∈⎪⎪===⎨+⎪⎪=⎪⎩ 则φ为(0,1)[0,1]→之间的一个一一对应. 2.建立区间],[b a 与],[d c 之间的一一对应,其中d c b a <<,.解 定义: :[,][,]a b c d φ→为:()().([,])d c d c bc ad x x a c x x a b b a b a b a φ---=-+=+∀∈--- 可以验证: :[,][,]a b c d φ→为一个一一对应.3.建立区间),(b a 与],[d c 之间的一一对应,其中d c b a <<,.解 令{,,,}234b a b a b a E a a a ---=+++,{,,,,}23d c d c F c d c c --=++ (,)\D a b E =. 定义:(,)[,]a c d φ→为: ;();(1,2.)d c bc ad x x D b a b a d c b a x c x a n φ--⎧+∈⎪--⎪--⎪=+=+=⎨可以验证: :(,)[,]a b c d φ→为一个一一对应.4.试问:是否存在连续函数,把区间]1,0[一一映射为区间)1,0(?是否存在连续函数,把区间]1,0[一一映射为]4,3[]2,1[ ?答 不存在连续函数把区间[0,1]一一映射为(0,1); 因为连续函数在闭区间[0,1]存在最大、最小值.也不存在连续函数把区间[0,1]一一映射为[1,2][3,4]; 因为连续函数在闭区间[1,2]上存在介值性定理, 而区间[1,2][3,4]不能保证介值性定理永远成立.5.证明:区间2~)1,0()1,0(~)1,0(R ⨯且ℵ=2R .证明 记(0,1)A =,则(0,1)(0,1)A A ⨯=⨯.任取(,)x y A A ∈⨯, 设1231230.,0.,x a a a y b b b == 为实数,x y 正规无穷十进小数表示, 并令1122(,)0.f x y a b a b =, 则得到单射:f A A A ⨯→. 因此由定理1.2.2知A A A ⨯≤.若令10.5A A =⨯, 则1~A A A A ⊂⨯. 从而由定理1.2.2知: A A A ≤⨯. 最后, 根据Bernstein 定理知: (0,1)~(0,1)(0,1)⨯.对于(,)(0,1)(0,1)x y ∀∈⨯,定义2:(0,1)(0,1)R φ⨯→为:(,)((),())22x y tg x tg y ππφππ=--,则φ为2(0,1)(0,1)R ⨯→的一个一一对应,即2(0,1)(0,1)~R ⨯. 又因为: (0,1)~R , 则由对等的传递性知: 2(0,1)~(0,1)(0,1)~~R R ⨯且2R R ==ℵ. 6.证明:{}1:),(22≤+=y x y x A 与{}1:),(22<+=y x y x B 对等并求它们的基数.证明 令221{(,):(1,2,3,)}E x y x y n n =+==, \D A E =, 221{(,):(1,2,3,)}1F x y x y n n =+==+. 则,A E D B F D ==. 定义: :A B φ→为: 2222(,);(,),(,)11;(1,2,3,),(,).1x y x y D x y x y x y n x y E n n φ∈⎧⎪=⎨+=+==∈⎪+⎩ 可以验证: :A B φ→为一一对应, 即~A B . 又因为2~(0,1)(0,1)~~B R R ⨯, 所以 A B ==ℵ.7.证明:直线上任意两个区间都是对等且具有基数ℵ.证明 对任意的,I J R ⊆, 取有限区间(,)a b I ⊆,则(,)a b I R ℵ=≤≤=ℵ, 则由Bernstern 定理知I =ℵ, 同理J =ℵ. 故I J ==ℵ.习题1.31.证明:平面上顶点坐标为有理点的一切三角形之集M 是可数集. 证明 因为有理数集Q 是可数集,平面上的三角形由三个顶点所确定,而每个顶点由两个数决定,故六个数可确定一个三角形,所以M 中的每个元素由Q 中的六个相互独立的数所确定,即Q},,,,:{621621∈=x x x a M x x x 所以M 为可数集.2.证明:由平面上某些两两不交的闭圆盘之集M 最多是可数集. 证明 对于任意的M O ∈, 使得Q ∈)(O f . 因此可得:Q →M f :. 因为1O 与2O 不相交,所以)()(21O f O f ≠. 故f 为单射,从而a M =≤Q .3.证明:(1)任何可数集都可表示成两个不交的可数集之并;(2)任何无限集都可表成可数个两两不交的无限集之并.证明 (2) 当E 可数时,存在双射Q )1,0(:→E f . 因为∞=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎢⎣⎡+=11,11)1,0(n n n Q Q 所以∞=∞=--=⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎢⎣⎡+==11111,11))1,0((n n n A n n f f E Q Q . 其中:)(),3,2,1(1,111j i A A n n n f A j i n ≠Φ==⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎢⎣⎡+=- 且Q . 又因为Q Q ⎪⎭⎫⎢⎣⎡+⎪⎪⎭⎫ ⎝⎛⎪⎭⎫⎢⎣⎡+-n n n n f 1,11~1,111且Q ⎪⎭⎫⎢⎣⎡+n n 1,11 可数,所以E 可表示成可数个两两不交的无限集之并.当E 不可数时,由于E 无限,所以存在可数集E E ⊂1, 且1\E E 不可数且无限,从而存在可数集12\E E E ⊂,且)(\\)\(2121E E E E E E =无限不可数. 如此下去,可得),3,2,1( =n E n 都可数且不相交,从而1011)()\(E E E E E E i i n i ==∞=∞=. 其中)0(≥i E i 无限且不交. 4.证明:可数个不交的非空有限集之并是可数集.5.证明:有限或可数个互不相交的有限集之并最多是可数集.证明 有限个互不相交的有限集之并是有限集;而可数个互不相交的有限集之并最多是可数集.6.证明:单调函数的不连续点之集至多是可数集.证明 不妨设函数f 在),(b a 单调递增,则f 在0x 间断当且仅当0)(lim )(lim )0()0(_0000>==--+→→+x f x f x f x f x x x x . 于是,每个间断点0x 对应一个开区间))0(),0((00+-x f x f .下面证明:若x x '''<为()f x 的两个不连续点,则有(0)(0)f x f x '''+≤-. 事实上,任取一点1x ,使1x x x '''<<,于是11(0)lim ()inf{()}()sup {()}lim ()x x x x x x x x x f x f x f x f x f x f x +-'>'''→→'''<<'+==≤≤=, 从而x '对应的开区间((0),(0))f x f x ''-+与x ''对应的开区间((0),(0))f x f x ''''-+不相交,即不同的不连续点对应的开区间互不相交,又因为直线上互不相交的开区间所构成的集合至多是可数集,所以可知单调函数的不连续点之集至多是可数集.7.证明:若存在某正数d 使得平面点集E 中任意两点之间的距离都大于d ,则E 至多是可数集.证明 定义映射}:)3,{(:E x d x E f ∈→,即))(3,()(E x d x D x f ∈=,其中)3,(d x D 表示以E x ∈为中心,以3d 为半径的圆盘. 显然当y x ≠时,有∅=)3,()3,(d y D d x D ,即)()(y f x f ≠,于是f 为双射,由第2题知:a E x d x ≤∈}:)3,{(,故a E ≤. 习题1.41.直线上一切闭区之集具有什么基数?区间],[b a 中的全体有理数之集的基数是什么?答 直线上一切闭区间之集的基数是c . 这是因为:2),(],[:R ∈→b a b a f 为单射,而R ∈→a b a f ],[:为满射,所以c M c =≤≤=2R R .区间],[b a 中的全体有理数之集的基数是c ,这是因为:a b a a =≤≤Q Q ],[.2.用],[b a C 表示],[b a 上的一切连续实值函数之集,证明:(1) 设},,,,{],[21 n r r r b a =Q ,],[,b a C g f ∈,则⇔=g f ),2,1)(()( ==k r g r f k k ;(2) 公式)),(,),(),(()(21 n r f r f r f f =π定义了单射)(],[:R S b a C →π;(3) c b a C =],[.证明 (1) 必要性. 显然.充分性. 假设),2,1)(()( ==k r g r f k k 成立. 因为},,,{\],[321 r r r b a x ∈∀,存在有理数列∞=1}{n n x ,使得x x n n =∞→lim ,由],[,b a c g f ∈,可得 )()lim ()(lim x f x f x f n n n ==∞→∞→及)()lim ()(lim x g x g x g n n n ==∞→∞→. 又因为∞=1}{n n x 为有理点列,所以有)()(n n x g x f =,故],[b a x ∈∀,都有)()(x g x f =.(2) ],[,b a c g f ∈∀,设)()(g f ππ=,即 )),(,),(),(()),(,),(),((2121 n n r g r g r g r f r f r f =.由(1)知:g f =. 故π为单射.(3) 由(2)知:c R S b a c =≤)(],[;又由],[b a c ⊂R ,可得],[b a c c ≤=R . 故c b a C =],[.3.设],[b a F 为闭区间]1,0[上的一切实值函数之集,证明:(1) ]},[:))(,{()(b a x x f x f ∈=π定义了一个单射)(],[:2R P b a F →π;(2) ]1,0[⊂∀E ,E E χα=)(定义了单射],[])1,0([:b a F P →α;(3) ],[b a F 的基数是c 2.证明 (1) ],[,b a F g f ∈∀,设)()(g f ππ=,即]},[:))(,{(]},[:))(,{(b a x x g x b a x x f x ∈=∈.从而]),[)(()(b a x x g x f ∈∀=,故π为单射.(2) ]1,0[,⊂∀F E ,设)()(F E αα=,则F E F E χααχ===)()(,故α为单射. (3) 由(1)知:c P b a F 2)(],[2=≤R ;又由(2)知:],[2])1,0([b a F P c ≤=,故c b a F 2],[=.4.证明:c n =C .证明 因为R R C ⨯~,而c =⨯R R ,故c =C ;又由定理1..4.5知:c n=C . 5.证明:若E 为任一平面点集且至少有一内点,则c E =.证明 显然c E =⨯≤R R . 设00E x ∈,则0>∃δ使得E x B ⊂),(0δ,可知E x B c ≤=),(0δ,故c E =.第一章总练习题.1 证明下列集合等式.(1) ()()F F E F E E F E \\\ ==;(2) ()()()G F G E G F E \\\ =.证明 (1) 因为\()()()()()\c c c c c E E F EE F E E F E E E F E F ====, ()\()()()\c c c E F F E F F E F F F E F ===.所以\\()()\E F E E F E F F ==.(2) 因为()\()()()(\)(\),c c c c E F G E F G E F G E G F G E G F G ==== 所以()()()G F G E G F E \\\ =..2 证明下列集合等式.(1) ()B A B A n n n n \\11∞=∞== ;(2) ()B A B A n n n n \\11∞=∞== . 证明 (1)1111\()()(\)c c n n n n n n n n A B A B A B A B ∞∞∞∞=======. (2) 1111\()()(\)c c n n n n n n n n A B A B A B A B ∞∞∞∞=======. 3.证明:22[][][]cc E f g c E f E g +≥⊂≥≥,其中g f ,为定义在E 的两个实值函数,c 为任一常数.证明 若()()22c c x E f E g ∉≥≥, 则有()2c f x <且()2c g x <, 于是 ()()()()f x g x f g x c +=+<, 故()x E f g c ∉+≥. 所以()()()22c c E f g c E f E g +≥⊂≥≥. 4.证明:n R 中的一切有理点之集n Q 与全体自然数之集对等. 证明 因为0Q =ℵ,所以0Q Q Q Q n =⨯⨯⨯=ℵ(推论1.3.1). 又因为0N =ℵ, 所以0Q n N ==ℵ, 故Q ~n N .5.有理数的一切可能的序列所成之集)(Q S 具有什么基数?6.证明:一切有理系数的多项式之集][x Q 是可数集.证明 设},Q ,,,,,0,][:][{][Q 1100111∈≠++++==---n n n n n n n n n n a a a a a a x a x a x a x P x P x 于是.][Q ][Q 0 ∞==n n x x 显然,Q~][Q 1n +x n 所以,Q ][Q 1n a x n ==+ 因此由定理1.3.5知:.][Q a x = 7.证明:一切实系数的多项式之集][x R 的基数为c .证明 记 },R ,,,,,0,][:][{][R 1100111∈≠++++==---n n n n n n n n n n a a a a a a x a x a x a x P x P x 于是.][R ][R 0 ∞==n n x x 显然,R ~][R 1n +x n 所以,R ][R 1n c x n ==+ 因此由定理1.4.3知:.][R c x =8.证明:全体代数数(即可作为有理系数多项式之根的数)之集是可数集,并由此说明超越数(即不是代数数的实数)存在,而且全体超越数之集的基数是c .证明 由于有理系数多项式的全体是可数集,设其元素为,,,,,,210 n P P P P 记多项式)(x P n 的全体实根之集为,n A 由于n 次多项式根的个数为有限个,故n A 为有限集,从而代数数全体 ∞==0n n A A 为可数个有限集的并,故A 为可数集,即.a A =设超越数全体所成之集为,B 即,\R A B = 则R,=B A 从而B 必为无限集,由于A 为可数集,而任一无限集添加一个可数集其基数不变,故.R c B A B ===9.证明:A B B A \~\,则B A ~.证明 因为),()\(),()\(B A A B B B A B A A ==又因为,)(\)(\,~,\~\∅==B A A B B A B A B A B A A B B A所以由保并性知),()\(~)()\(B A A B B A B A即.~B A10.证明:若,,D B B A <≤则D A <. 证明 (反证法) 假设,D A = 则由已知可得,B D ≤ 这与D B <矛盾. 故有D A <.11.证明:若c B A = ,则c A =或c B =.证明 假设,a B A == 则有,a B A = 这与c B A = 矛盾,故有c A =或c B =.12.证明:若c A k k =+∈Z ,则存在+∈Z k 使得c A k =. 证明同上.。

一级建造师执业资格认定(异常提示)

一级建造师执业资格认定(异常提示)下载提示:该文档是本店铺精心编制而成的,希望大家下载后,能够帮助大家解决实际问题。

文档下载后可定制修改,请根据实际需要进行调整和使用,谢谢!本店铺为大家提供各种类型的实用资料,如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等,想了解不同资料格式和写法,敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by this editor. I hope that after you download it, it can help you solve practical problems. The document can be customized and modified after downloading, please adjust and use it according to actual needs, thank you! In addition, this shop provides you with various types of practical materials, such as educational essays, diary appreciation, sentence excerpts, ancient poems, classic articles, topic composition, work summary, word parsing, copy excerpts, other materials and so on, want to know different data formats and writing methods, please pay attention!一级建造师执业资格认定(异常提示)在申请一级建造师执业资格认定过程中,如果遇到以下异常情况,需要注意并按照规定进行处理。

高中数学选修2-3精品课件:1.3.1 二项式定理

2.二项式系数及通项 (1)(a+b)n展开式共有 n+1 项,其中 各项的系数Ckn (k∈{0, 1,2,…,n}) 叫做二项式系数 . (2)(a+b)n展开式的第 k+1 项叫做二项展开式的通项,记作 Tk+1= Cknan-kbk .

要点一 二项式定理的正用、逆用 例 1 (1)求(3 x+ 1x)4 的展开式; 解 方法一 (3 x+ 1x)4 =C04(3 x)4+C14(3 x)3·1x+C24(3 x)2·( 1x)2+C34(3 x)·( 1x)3+

-1,n为奇数时.

要点二 二项展开式通项的应用 例 2 若( x+ 1 )n 展开式中前三项系数成等差数列,求:

4 2x (1)展开式中含x的一次项; 解 由已知可得 C0n+C2n·212=2C1n·12,即 n2-9n+8=0, 解得n=8,或n=1(舍去).

Tk+1=Ck8(

x)8-k·(

x

(1)求含x2的项的系数;

(2)求展开式中所有的有理项.

解

3

x- 3 3

n

展开式的通项为Tr1

Cnr

nr

x3

(3)r

r

x3

n2r

Crn (3)r x 3 .

x

第6项为常数项,即r=5,

n-2r 且 3 =0,∴n=10.

n-2r (1)令 3 =2,得

r=21(n-6)=2.

故 x2 项的系数为 C210(-3)2=405.

第一章——

1.3 二项式定理

1.3.1 二项式定理

[学习目标] 1.能用计数原理证明二项式定理. 2.掌握二项式定理及其展开式的通项公式. 3.会用二项式定理解决与二项展开式有关的简单问题.

1 预习导学 2 课堂讲义 3 当堂检测

8年级-上册-数学-第1章《三角形的初步知识》1.3证明(2)与三角形外角性质有关的证明

浙教版-8年级-上册-数学-第1章《三角形的初步知识》1.3证明(2)与三角形外角性质有关的证明【知识点-部分】一、三角形的内角和定理及推论:1、三角形的内角和定理:三角形三个内角的和等于180°;推论:由一个公理或定理直接推出的真命题,叫做这个公理或定理的推论;推论可以当做定理使用。

2、三角形内角和定理的推论:推论1:三角形的一个外角等于和它不相邻的两个内角的和;推论2:三角形的一个外角大于任何一个和它不相邻的内角。

二、辅助线:1、当问题的条件不够用、不够集中时,需添加辅助线,构造新图形,形成新关系,找到已知与未知的联系,把问题转化成已经会解的情况,我们把在原图上添加的线叫做辅助线。

注:(1)辅助线通常画为虚线;(2)添加辅助线往往结合学习过的定理或概念。

【典型例题-精选部分】【例1】如图所示,∠A,∠1,∠2的从大到小关系是。

【例2】如图,AB∥CD,∠ABE=60°,∠D=50°,则∠E的度数为。

【例3】如图,在△ABC中,外角∠CBD和∠BCE的平分线交于点O,且∠BOC=40°,则∠A的度数为。

【例4】将一把直尺与一块三角尺如图放置,若∠1=45°,则∠2的度数为。

【例5】将一副三角尺如图叠放,则图中∠α=°。

【例6】如图,将一张三角形纸片ABC的一角折叠,使点A落在外的处,折痕为DE。

如果,,,那么下列式子中正确的是()A、B、C、D、【例7】已知:如图,∠ADE=∠A+∠B,求证:DE∥BC。

【例8】如图,已知四边形ABDC,求证:∠BDC=∠A+∠B+∠C。

【例9】如图,∠B=36∘,∠D=50∘,AM,CM分别平分∠BAD和∠BCD,AM交BC于点R,CM交AD于点Q,BC与AD交于点P,求∠M的度数。

【例10】如图,在△ABC中,点E在AC上,∠AEB=∠ABC。

(1)图1中,作∠BAC的角平分线AD,分别交CB、BE于D、F两点,求证:∠EFD=∠ADC;(2)图2中,作△ABC的外角∠BAG的角平分线AD,分别交CB、BE的延长线于D、F两点,试探究(1)中结论是否仍成立?为什么?【例11】已知:如图一:△ABC 中,BO 平分∠ABC,CO 平分外角∠ACD。

19-20学年八年级数学下册第一章三角形的证明1.3-4教学课件(3课时)

几何语言描述:

如图, ∵PA=PB(已知),

A

B

∴点P在AB的垂直平分线上(到一条线段

两个端点距离相等的点,在这条线段的

垂直平分线上). 提示:这个结论是经常用来证明点在直线上(或直线

经过某一点)的根据之一.

例1 已知:如图 ,在 △ABC 中,AB = AC,O 是 △ABC 内一点,且 OB = OC.

求证:直线 AO 垂直平分线段BC. 证明:∵AB=AC, ∴点A在线段BC的垂直平分线上(到一 条线段两个端点距离相等的点, 在这条线 段的垂直平分线上), 同理,点O在线段BC的垂直平分线上, ∴直线 AO 是线段BC的垂直平分线(两 点确定一条直线).

1.如图,已知AB是线段CD的 垂直平分线,E是AB上的一 点,如果EC=7 cm,那么ED=

变式2:若把∠BAC=∠EDF,改为 AC=DF,△ABC与△DEF全等吗?请 B 说明思路.

变式3:请你把例题中的∠BAC=∠EDF 改为另一个适当条件,使△ABC与 △DEF仍能全等,并给出证明.

E

A

PC D

QF

我们曾经利用折纸的方法得到:线段垂直平分线上的 点到这条线段两个端点的距离相等.你能证明这一结论 吗?

在△ABC中,AB= 2AC 4 2 . ∵AC=AE,∴BE= 4 2 4 .

∵ CD=DE,BE=DE,

∴CD= 4 2 4 (cm).

1.三角形三条角平分线的性质定理:三角形的三条角平分 线相交于一点,并且这一点到__三__条__边__的距离相等. 2.三角形三个内角平分线的交点只有一个,实际作图时,只 需作出两个角的平分线,第三个角的平分线必过这两条角 平分线的交点. 3.利用面积法求距离的方法:三角形角平分线的交点与三 个顶点的连线,把原三角形分割成了三个小三角形,利用小 三角形的面积之和等于原三角形的面积,是求角平分线交 点到三边距离的常用方法.

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

C

A

B

C

结束寄语

•严格性之于数学家,犹如道德之于人. •由“因”导“果”,执“果”索“因”是 探索证明思路最基本的方法. •言必有据,因果对应.是初学证明者谨记 和遵循的原则. •我们必须用科学的观点来看待一切事物.

分析下列命题的条件和结论,画出图形,写出已知和求证

1、两直线平行,同位角相等

1

a

已知:如图直线a∥b 求证:∠1=∠2

2、直角三角形斜边上的中线等于斜边的一半

2

b

B D

已知:如图,△ABC是直角三角形,且∠C=90°,

1 D是AB的中点 求证:CD= 2AB

3、在一个三角形中,等角对等边 已知:如在△ABC中, ∠B= ∠C, 求证:AB=AC A

三、测量 存在误差!

四、判定一个命题是真命题的方法: 通过推理的方式,即根据已知的事实来推断未知事实;

要判定一个命题是真命题,往往需要从命题的条 件出发,根据已知的定义、基本事实、定理,一步一 步推得结论成立,这样的推理过程叫做 证明 。

注意:证明过程中的每一 步推理都要有依据,依据 作为推理的理由,可以写 在每一步后的括号内.

通过观察,先猜想结论,再 动手验证: 如图,一组直线 a,b,c,d是否都互相平行?

如何判断一个命题是真命题?

一、目测(直观) 二、列举 错觉! 举不胜举!

当n=0,1,2,3,4时,代数式n2-3n+7的值分别是 7,5,5,7,11,它们都是素数.那么,命题“对于自然 数n,代数式n2-3n+7的值都是素数”是真命题吗? 当n=6时, n2-3n+7 =25不是素数

例2 已知

想一想: 证明几何命题的基本思路是什么?

证明几何命题的基本思路: 顺推分析 从条件 逆推分析 从结论

结论 条于点D,

B 1

求证:BE//CD

E

D

C

A

学好几何标志 “证明”

证明命题的一般步骤:

(1)理解题意:分清命题的条件(已知),结论(求证); (2)根据题意,画出图形; (3)结合图形,用符号语言写出“已知”和“求证”; (4)分析题意,探索证明思路(由“因”导“果”,执“果”索 “因” .); (5)依据思路 ,运用数学符号和数学语言条理 清晰地写出证明过程;

1.3 证明(1)

复习

现阶段我们在数学上学习的命题由几类?

真命题 (包括定义、公理和定理)

命题的分类 假命题 判定一个命题是真命题的方法:

(1)通过推理的方式,即根据已知的事实来推断未知事实; (2)人们经过长期实践后而公认为正确的.

a 一、目测(直观) 错觉! b

直观是重要的,但它 有时也会骗人.