文言虚词而用法整理.

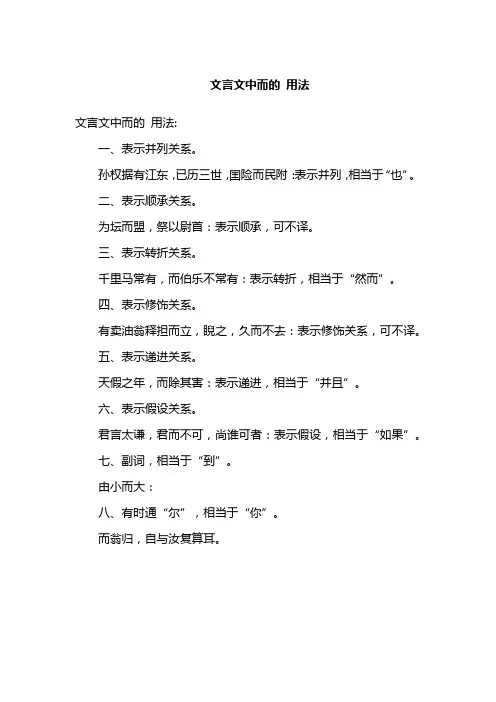

文言文中而的 用法

文言文中而的用法

文言文中而的用法:

一、表示并列关系。

孙权据有江东,已历三世,囯险而民附:表示并列,相当于“也”。

二、表示顺承关系。

为坛而盟,祭以尉首:表示顺承,可不译。

三、表示转折关系。

千里马常有,而伯乐不常有:表示转折,相当于“然而”。

四、表示修饰关系。

有卖油翁释担而立,睨之,久而不去:表示修饰关系,可不译。

五、表示递进关系。

天假之年,而除其害:表示递进,相当于“并且”。

六、表示假设关系。

君言太谦,君而不可,尚谁可者:表示假设,相当于“如果”。

七、副词,相当于“到”。

由小而大:

八、有时通“尔”,相当于“你”。

而翁归,自与汝复算耳。

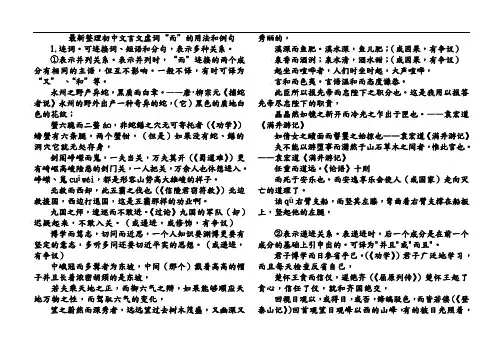

最新整理初中文言文虚词“而”的用法和例句

最新整理初中文言文虚词“而”的用法和例句1.连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

①表示并列关系。

表示并列时,“而”连接的两个成分有相同的主语,但互不影响。

一般不译,有时可译为“又”、“和”等。

永州之野产异蛇,黑质而白章。

——唐·柳宗元《捕蛇者说》永州的野外出产一种奇异的蛇,(它)黑色的质地白色的花纹;蟹六跪而二螯áo,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》)螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,剑阁峥嵘而嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)更有崎岖高峻险恶的剑门关,一人把关,万余人也休想进入。

峥嵘、嵬cuīwéi,都是形容山势高大雄峻的样子。

北救而西却,此五霸之伐也(《信陵君窃符救》)北边救援国,西边打退国,这是五霸那样的功业啊。

九国之师,逡巡而不敢进。

《过论》九国的军队(却)迟疑起来,不敢入关。

(或递进,或修饰,有争议)博学而笃志,切问而近思,一个人知识要渊博更要有坚定的意志,多听多问还要切近平实的思想。

(或递进,有争议)中峨冠而多髯者为东坡,中间(那个)戴着高高的帽子并且长着浓密胡须的是东坡,若夫乘天地之正,而御六气之辩,如果能够顺应天地万物之性,而驾驭六气的变化,望之蔚然而深秀者,远远望过去树木茂盛,又幽深又秀丽的,溪深而鱼肥。

溪水深,鱼儿肥;(或因果,有争议)泉香而酒洌;泉水清,酒水甜;(或因果,有争议)起坐而喧哗者,人们时坐时起,大声喧哗,言和而色夷。

言语温和而态度谦恭。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

这是我用以报答先帝尽忠陛下的职责,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

——袁宏道《满井游记》如倩女之靧面而髻鬟之始掠也——袁宏道《满井游记》夫不能以游堕事而潇然于山石草木之间者,惟此官也。

——袁宏道《满井游记》任重而道远。

《论语》十则而死于安乐也。

而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡的道理了。

诎qū右臂支船,而竖其左膝,弯曲着右臂支撑在船板上,竖起他的左腿,②表示递进关系。

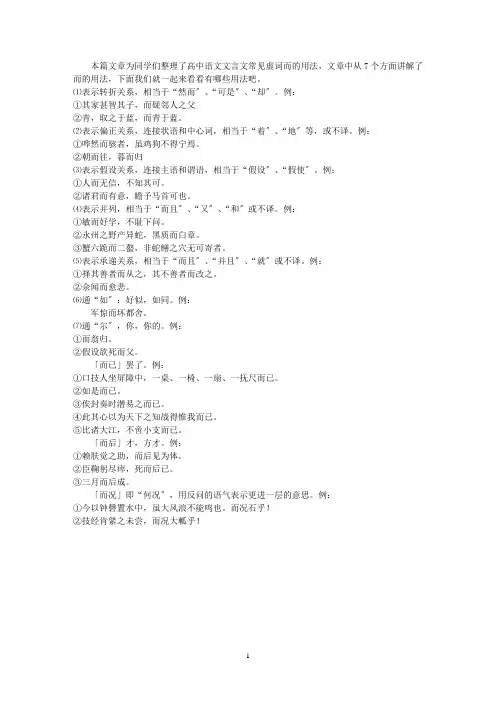

最新高中语文文言文常见虚词而的用法总结

本篇文章为同学们整理了高中语文文言文常见虚词而的用法,文章中从7个方面讲解了而的用法,下面我们就一起来看看有哪些用法吧。

⑴表示转折关系,相当于“然而〞、“可是〞、“却〞。

例:①其家甚智其子,而疑邻人之父②青,取之于蓝,而青于蓝。

⑵表示偏正关系,连接状语和中心词,相当于“着〞、“地〞等,或不译。

例:①哗然而骇者,虽鸡狗不得宁焉。

②朝而往,暮而归⑶表示假设关系,连接主语和谓语,相当于“假设〞、“假使〞。

例:①人而无信,不知其可。

②诸君而有意,瞻予马首可也。

⑷表示并列,相当于“而且〞、“又〞、“和〞或不译。

例:①敏而好学,不耻下问。

②永州之野产异蛇,黑质而白章。

③蟹六跪而二螯,非蛇鳝之穴无可寄者。

⑸表示承递关系,相当于“而且〞、“并且〞、“就〞或不译。

例:①择其善者而从之,其不善者而改之。

②余闻而愈悲。

⑹通“如〞:好似,如同。

例:军惊而坏都舍。

⑺通“尔〞,你,你的。

例:①而翁归。

②假设欲死而父。

「而已」罢了。

例:①口技人坐屏障中,一桌、一椅、一扇、一抚尺而已。

②如是而已。

③俟封奏时潜易之而已。

④此其心以为天下之知战得惟我而已。

⑤比诸大江,不啻小支而已。

「而后」才,方才。

例:①赖肤觉之助,而后见为体。

②臣鞠躬尽瘁,死而后已。

③三月而后成。

「而况」即“何况〞,用反问的语气表示更进一层的意思。

例:①今以钟磬置水中,虽大风浪不能鸣也。

而况石乎!②技经肯綮之未尝,而况大軱乎!1。

文言虚词而用法整理.

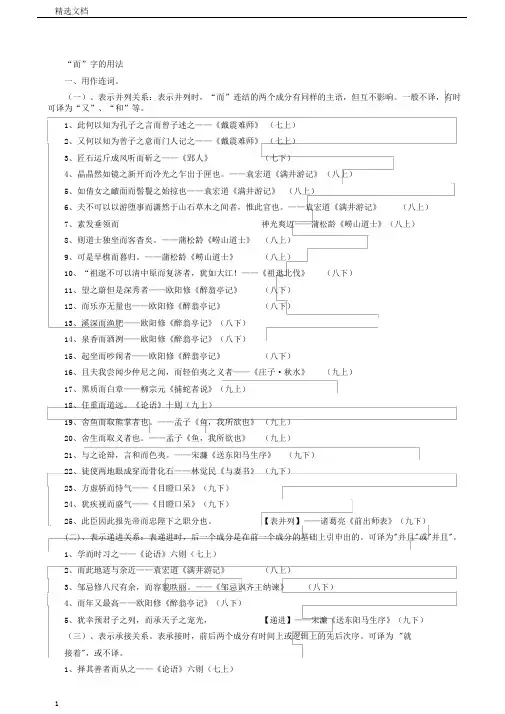

“而”字的用法一、用作连词。

(一)、表示并列关系:表示并列时,“而”连结的两个成分有同样的主语,但互不影响。

一般不译,有时可译为“又”、“和”等。

1、此何以知为孔子之言而曾子述之——《戴震难师》(七上)2、又何以知为曾子之意而门人记之——《戴震难师》(七上)3、匠石运斤成风听而斫之——《郢人》(七下)4、晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

——袁宏道《满井游记》(八上)5、如倩女之靧面而髻鬟之始掠也——袁宏道《满井游记》(八上)6、夫不可以以游堕事而潇然于山石草木之间者,惟此官也。

——袁宏道《满井游记》(八上)7、素发垂领而神光爽迈——蒲松龄《崂山道士》(八上)8、则道士独坐而客杳矣。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)9、可是早樵而暮归。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)10、“祖逖不可以清中原而复济者,犹如大江!——《祖逖北伐》(八下)11、望之蔚但是深秀者——欧阳修《醉翁亭记》(八下)12、而乐亦无量也——欧阳修《醉翁亭记》(八下)13、溪深而渔肥——欧阳修《醉翁亭记》(八下)14、泉香而酒洌——欧阳修《醉翁亭记》(八下)15、起坐而吵闹者——欧阳修《醉翁亭记》(八下)16、且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者——《庄子·秋水》(九上)17、黑质而白章——柳宗元《捕蛇者说》(九上)18、任重而道远。

《论语》十则(九上)19、舍鱼而取熊掌者也。

——孟子《鱼,我所欲也》(九上)20、舍生而取义者也。

——孟子《鱼,我所欲也》(九上)21、与之论辩,言和而色夷。

——宋濂《送东阳马生序》(九下)22、徒使两地眼成穿而骨化石——林觉民《与妻书》(九下)23、方虚骄而恃气——《目瞪口呆》(九下)24、犹疾视而盛气——《目瞪口呆》(九下)25、此臣因此报先帝而忠陛下之职分也。

【表并列】——诸葛亮《前出师表》(九下)(二)、表示递进关系:表递进时,后一个成分是在前一个成分的基础上引申出的。

可译为"并且"或"并且"。

初中语文文言文虚词而的用法讲解

初中语文文言文虚词而的用法讲解

一、连词

1、表示并列关系的连词,可译为“又”“而且”“也”等,有时也可不译。

①温故而知新,可以为师矣。

(《<论语>十则》)

③中峨冠而多髯者为东坡,(《核舟记》)

2、表示承接关系的连词,译作“然后”“就”

①学而时习之,不亦说乎?(《<论语>十则》)

③尉剑挺,广起,夺而杀尉。

(《陈涉世家》)

3、表示转折关系的连词,译作“但是”“然而”“却”“可是”。

①人不知而不愠,不亦君子乎?(《<论语>十则》)

②予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖……可远观而不可亵玩焉。

(《爱莲说》)

③千里马常有,而伯乐不常有。

(《马说》)

4、表示递进关系的连词。

译作“而且”“并且”或不译。

②饮少辄醉,而年又最高,故自号曰醉翁也。

(《醉翁亭记》)

③敏而好学。

(《<论语>十则》)

5、表示修饰关系,可译为“地”“着”或不译。

①河曲智叟笑而止之曰。

(《愚公移山》)

③睨之,久而不去。

(《卖油翁》)

6、表示因果关系的连词,译作“因此”“所以”“因而”。

①酿泉为酒,泉香而酒洌。

(《醉翁亭记》)。

文言文虚词“而”的用法和例句

初中文言文虚词“而”的用法和例句1.连词。

可连接词、短语和分句,表示多种关系。

①表示并列关系。

表示并列时,“而”连接的两个成分有相同的主语,但互不影响。

一般不译,有时可译为“又”、“和”等。

永州之野产异蛇,黑质而白章。

——唐·柳宗元《捕蛇者说》永州的野外出产一种奇异的蛇,(它)黑色的质地白色的花纹;蟹六跪而二螯áo,非蛇鳝之穴无可寄托者(《劝学》)螃蟹有六条腿,两个蟹钳,(但是)如果没有蛇、鳝的洞穴它就无处存身,剑阁峥嵘而崔嵬,一夫当关,万夫莫开(《蜀道难》)更有崎岖高峻险恶的剑门关,一人把关,万余人也休想进入。

峥嵘、崔嵬cuīwéi,都是形容山势高大雄峻的样子。

北救赵而西却秦,此五霸之伐也(《信陵君窃符救赵》)北边救援赵国,西边打退秦国,这是五霸那样的功业啊。

九国之师,逡巡而不敢进。

《过秦论》九国的军队(却)迟疑起来,不敢入关。

(或递进,或修饰,有争议)博学而笃志,切问而近思,一个人知识要渊博更要有坚定的意志,多听多问还要切近平实的思想。

(或递进,有争议)中峨冠而多髯者为东坡,中间(那个)戴着高高的帽子并且长着浓密胡须的是苏东坡,若夫乘天地之正,而御六气之辩,如果能够顺应天地万物之性,而驾驭六气的变化,望之蔚然而深秀者,远远望过去树木茂盛,又幽深又秀丽的,溪深而鱼肥。

溪水深,鱼儿肥;(或因果,有争议)泉香而酒洌;泉水清,酒水甜;(或因果,有争议)起坐而喧哗者,人们时坐时起,大声喧哗,言和而色夷。

言语温和而态度谦恭。

此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

这是我用以报答先帝尽忠陛下的职责,晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

——袁宏道《满井游记》如倩女之靧面而髻鬟之始掠也——袁宏道《满井游记》夫不能以游堕事而潇然于山石草木之间者,惟此官也。

——袁宏道《满井游记》任重而道远。

《论语》十则而死于安乐也。

而安逸享乐会使人(或国家)走向灭亡的道理了。

诎qū右臂支船,而竖其左膝,弯曲着右臂支撑在船板上,竖起他的左腿,②表示递进关系。

文言中虚词而的用法整理

⽂⾔中虚词⽽的⽤法整理⽂⾔虚词“⽽”的意义和⽤法,有以下四个⼤的⽅⾯: ⽤作代词,连词,助词以及固定词组。

代词1.第⼆⼈称代词,⼀般作定语,译为“你的”,偶尔也作主语,译为“你”。

某所,⽽母⽴于兹。

⽽翁长铨,迁我京职,则汝朝⼣侍母。

——《记王忠肃公翱事》连词1.表⽰并列关系的连词,可译为“⼜”“⽽且”“也”等,有时也可不译。

永州之野产异蛇,⿊质⽽⽩章.—— 唐· 柳宗元《捕蛇者说》⽣于忧患⽽死于安乐也。

望之蔚然⽽深秀者,琅琊也。

——唐· 欧阳修《醉翁亭记》2.表⽰递进关系,译作“⽽且”“并且”或者不译。

君⼦博学⽽⽇参省乎⼰.——《荀⼦·劝学》以三保勇⽽多艺,推为长。

——《冯婉贞》3.表⽰承接关系,译作“然后”“就”。

余⽅⼼动欲还,⽽⼤声发于⽔上.——宋· 苏轼《⽯钟⼭记》温故⽽知新,可以为师矣。

学⽽时习之,不亦说乎?——《<论语>⼗则》4.表⽰转折关系,译作“但是”“然⽽”“却”“可是”青,取之于蓝,⽽青于蓝.——《荀⼦·劝学》⼈不知⽽不愠,不亦君⼦乎?——《<论语>⼗则》5.表⽰假设关系,译为“如果”“假如”。

死⽽有知,其⼏何离?诸君⽽(如果)有意;瞻余马⾸可也.——清· 徐珂《清稗类钞·战事类》6.表⽰修饰关系,连接状语,可译为“地”“着”或不译。

吾恂恂⽽起.——唐· 柳宗元《捕蛇者说》杂然⽽前陈者,太守宴也。

——唐· 欧阳修《醉翁亭记》7.表⽰因果关系的连词,译作“因此”“所以”“因⽽”。

刘备天下枭雄,与操有隙,寄寓于表,表恶其能⽽不能⽤他。

——《资治通鉴· ⾚壁之战》助词1.置于表⽰时间的副词词尾,合成⼀个词,表⽰时间短,通常译为“不久”“⼀会⼉”。

已⽽⼣阳在⼭。

——唐· 欧阳修《醉翁亭记》既⽽⼉醒,⼤啼。

——《⼝技》2.语⽓助词,⽆实际意思,⼀般不译。

有⼀⾔⽽可以终⾝⾏之者乎——《<论语>⼗则》固定词组1.“⽽已”⽤于句末,表⽰限⽌的语⽓词,当是由连词“⽽”和动词“已”凝固⽽成,相当于“罢了”。

文言虚词“而”的用法

历பைடு நூலகம்事件

2

了情节的复杂性和表现角色心理的深 度。

古代史书中经常使用虚词“而”来连接

不同的事件,形成完整的历史叙述。

3

政治演讲

一些政治家在演讲中善用虚词“而”, 使句子更有力度和韵律感。

她不仅会画画,而且还精通音乐和舞蹈。

表示让步

1 举例一

虽然天气很热,而他还是坚持每天晨跑。

2 举例二

尽管遇到了很多困难,而他依然坚持不懈地努力。

表示条件

1 举例一

只有努力学习,而才能取得好成绩。

2 举例二

只有愿意付出努力,而才能实现自己的梦想。

实际应用举例

1

文学作品

《红楼梦》中虚词“而”的使用,增添

文言虚词“而”的用法

文言虚词“而”是一种常用的连接词,有着多种用法,包括并列、转折、递进、 让步和条件等。本文将详细介绍其定义、分类以及实际应用举例。

定义和分类

定义

文言虚词“而”是一种用于连接句子的虚词, 具有特定的词义和语法功能。

分类

根据其在句子中的不同功能,可以将文言虚 词“而”分为表示并列、转折、递进、让步和 条件的不同类型。

表示并列

1 举例一

他勤奋学习,而且积极参加各种社会活动。

2 举例二

这个公司产品质量好,而且价格实惠。

表示转折

1 举例一

他刚开始很自信,而后来却变得怀疑起自己的能力。

2 举例二

这种药物看似有奇效,而实际上却存在许多副作用。

表示递进

1 举例一

2 举例二

他不仅学会了基础的编程知识,而且还研 究了许多高级的技术。

文言虚词而字的用法和例句

文言虚词而字的用法和例句一、文言虚词的概述文言虚词是指在古代汉语中用于构建句子结构或起到一定语义作用,但本身没有实际意义的词汇。

而字则是表示程度、方向、否定等语气词,在句中充当虚词的辅助成分。

文言虚词和而字的使用非常广泛,熟练运用它们可以增加文章的韵味和表达力。

本文将详细介绍文言虚词而字的用法和例句,帮助读者更好地理解并运用。

二、表示递进关系的“而”1. 表示不同因果关系“而”在句中可以连接两个不同因果关系的动作或状态。

例如:“山川异域,风月同天。

”其中,“异域”与“同天”之间存在着因果联系,通过“而”的引导来表达这种关系。

2. 表示前后衔接“而”的一个常见用法是连接两个互相衔接但不具有转折关系的内容。

例如:“欲速则不达,见小利则大事难成。

”这里,“欲速”和“见小利”并无直接转折之处,然而它们由“而”连结在一起,形成了平滑过渡。

三、表示转折关系的“而”1. 表示对比“而”在句中承接前后两个具有对比关系的内容。

例如:“君子之行,静以修身,俭以养德。

”这里,“静以修身”和“俭以养德”是互相对立的,用“而”连结起来,突出了二者的反差。

2. 表示限制条件“而”的另一个重要作用是表示限制条件。

例如:“尽力而为”、“实事求是”。

这些短语中,“而”连接前后内容,使得后者成为一种限定或补充条件,强调了主体行动的局限性和现实性。

四、文言虚词的例句1. “山川异域,风月同天。

”──通过使用文言虚词“而”,表达出异国山川与中国的月亮和天空在大自然中共存的意境。

2. “欲速则不达,见小利则大事难成。

”──通过使用文言虚词“而”,凸显了追求速度可能带来失败,追逐一时小利可能阻碍大事成功的道理。

3. “君子之行,静以修身,俭以养德。

”──通过使用文言虚词“而”,突出了君子行为中的修身、养德两个相对立的原则。

4. “尽力而为”──通过使用文言虚词“而”,强调了由于种种限制条件,只能尽量尝试并去做的意思。

5. “实事求是”──通过使用文言虚词“而”,表达了一种追求真实和实际情况的原则。

文言虚词“而”的各种含义及用法[文档整理]

文言虚词“而”的各种含义及用法[文档整理]一、“而”的含义“而”是汉语中的一个虚词,它可以表达许多不同的含义,其基本含义有以下几种:1. 介绍另一件事的时候:“而”常用在表示另一件事的时候,常用词句如“而今”,“而况”,“而已”,“而且”,“而弗”等。

2. 把两个不同的事情连接起来时:“而”可用于表达不同事物之间的联系,如“一个人可以吃得饱,而另外一个则吃不饱”。

3. 把两个关系相反的事情引出来时:“而”可用于表达两个关系相反的事,如“外面的天气很冷,而里面却很暖和”。

4.用于引出分论点:“而”可用于引出新的分论点,如“第一,这件事有利;而第二,这件事也有弊”。

5.用于表达转折:“而”可用于表达转折,如“他刚开始有希望,而最终却洒脱”。

6.用以表示逆推:“而”可用于表示逆推,如“这次考试他没有及格,而他肯定都没有及格”。

7.表示异样或比较:“而”可用于表示异样或比较,如“他一开口就有古文熟练,而他的技术却落伍了”。

1.一般用于连接并列句。

“而”可用于连接并列句,可以将两个表达不同意思的句子分开,从而表达转折或者对比的意思,如:(1) 他聪明,而她不聪明。

(2) 我工作勤劳,而他则游手好闲。

2. 用于引出原因或举例。

“而”可用于连接原因句或者例子句,如:(1) 他经常考试失败,而原因是他没有认真复习。

(2) 少数人不是太聪明而是懒惰,而举例来说,他是一个典型的懒惰者。

3. 用于引出结论。

“而”可用于引出结论,如:(1)他的理论有着很高的效率,而结论是他的研究是对的。

(2) 书中把信息划分为三个部分,而总结就是要把信息掌握好。

4. 用于强调分论点时。

“而”可以强调分论点,用于强调某一观点,如:(1) 那次考试,小明考得出色,而他的同桌则考得很差。

(2) 这本书价格不贵,而且质量也不错。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

“而”字的用法一、用作连词。

(一)、表示并列关系:表示并列时,“而”连接的两个成分有相同的主语,但互不影响。

一般不译,有时可译为“又”、“和”等。

1、此何以知为孔子之言而曾子述之——《戴震难师》(七上)2、又何以知为曾子之意而门人记之——《戴震难师》(七上)3、匠石运斤成风听而斫之——《郢人》(七下)4、晶晶然如镜之新开而冷光之乍出于匣也。

——袁宏道《满井游记》(八上)5、如倩女之靧面而髻鬟之始掠也——袁宏道《满井游记》(八上)6、夫不能以游堕事而潇然于山石草木之间者,惟此官也。

——袁宏道《满井游记》(八上)7、素发垂领而神光爽迈——蒲松龄《崂山道士》(八上)8、则道士独坐而客杳矣。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)9、不过早樵而暮归。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)10、“祖逖不能清中原而复济者,有如大江!——《祖逖北伐》(八下)11、望之蔚然而深秀者——欧阳修《醉翁亭记》(八下)12、而乐亦无穷也——欧阳修《醉翁亭记》(八下)13、溪深而渔肥——欧阳修《醉翁亭记》(八下)14、泉香而酒洌——欧阳修《醉翁亭记》(八下)15、起坐而喧哗者——欧阳修《醉翁亭记》(八下)16、且夫我尝闻少仲尼之闻,而轻伯夷之义者——《庄子·秋水》(九上)17、黑质而白章——柳宗元《捕蛇者说》(九上)18、任重而道远。

《论语》十则(九上)19、舍鱼而取熊掌者也。

——孟子《鱼,我所欲也》(九上)20、舍生而取义者也。

——孟子《鱼,我所欲也》(九上)21、与之论辩,言和而色夷。

——宋濂《送东阳马生序》(九下)22、徒使两地眼成穿而骨化石——林觉民《与妻书》(九下)23、方虚骄而恃气——《呆若木鸡》(九下)24、犹疾视而盛气——《呆若木鸡》(九下)25、此臣所以报先帝而忠陛下之职分也。

【表并列】——诸葛亮《前出师表》(九下)(二)、表示递进关系:表递进时,后一个成分是在前一个成分的基础上引申出的。

可译为"并且"或"而且"。

1、学而时习之——《论语》六则(七上)2、而此地适与余近——袁宏道《满井游记》(八上)3、邹忌修八尺有余,而形貌昳丽。

——《邹忌讽齐王纳谏》(八下)4、而年又最高——欧阳修《醉翁亭记》(八下)5、犹幸预君子之列,而承天子之宠光,【递进】——宋濂《送东阳马生序》(九下)(三)、表示承接关系。

表承接时,前后两个成分有时间上或逻辑上的先后顺序。

可译为"就""接着",或不译。

1、择其善者而从之——《论语》六则(七上)2、有卖油翁释担而立——欧阳修《卖油翁》(七上)3、卒辇而致之。

——《蔡勉旃坚还亡友财》(七上)4、及主出行,而以奴骖乘。

——范晔《强项令》(七下)5、宣叩头曰:“愿乞一言而死。

”——范晔《强项令》(七下)6、死事者,哭之而育其孤。

——毕沅《岳飞》(七下)7、谋定而后战,故所向克捷。

——毕沅《岳飞》(七下)8、乃援琴而鼓之。

——《伯牙善鼓琴》(七下)9、伯牙乃舍琴而叹曰——《伯牙善鼓琴》(七下)10、乃记之而去——柳宗元《小石潭记》(八上)11、困于心衡于虑而后作——《生于忧患,死于安乐》(八上)12、征于色,发于声,而后喻。

——《生于忧患,死于安乐》(八上)13、一鼓作气,再而衰,三而竭。

——《曹刿论战》(八上)14、成礼而去。

——《细柳营》(八下)15、其将固可袭而虏也。

——《细柳营》(八下)16、肃遂拜蒙母,结友而别。

——《孙权劝学》(八下)17、募得二千余人而后进。

——《祖逖北伐》(八下)18、行十日十夜而至于郢,——《墨子》(八下)19、邻有短褐而欲窃之——《墨子》(八下)20、邻有糠糟而欲窃之——《墨子》(八下)21、邻有敝舆而欲窃之——《墨子》(八下)22、然则何时而乐耶?——范仲淹《岳阳楼记》(八下)23、渐闻水声潺潺而泻出于两之间者——欧阳修《醉翁亭记》(八下)24、得之心而寓之酒也——欧阳修《醉翁亭记》(八下)25、日出而林霏开——欧阳修《醉翁亭记》(八下)26、云归而岩穴暝——欧阳修《醉翁亭记》(八下)27、野芳发而幽香——欧阳修《醉翁亭记》(八下)28、佳木秀而繁阴——欧阳修《醉翁亭记》(八下)29、水落而石出者——欧阳修《醉翁亭记》(八下)30、太守归而宾客从也——欧阳修《醉翁亭记》(八下)31、游人去而禽鸟乐也——欧阳修《醉翁亭记》(八下)32、余强饮三大白而别——张岱《湖心亭看雪》(八下)33、望洋向若而叹曰——《庄子·秋水》(九上)34、聚室而谋曰——《愚公移山》(九上)35、扁鹊望桓侯而还走——《扁鹊见蔡桓公》(九上)36、然得而腊之以为饵——柳宗元《捕蛇者说》(九上)37、君将哀而生之乎?则吾斯——柳宗元《捕蛇者说》(九上)38、谨食之,时而献焉。

——柳宗元《捕蛇者说》(九上)39、退而甘食其土之有,以尽吾齿。

——柳宗元《捕蛇者说》(九上)40、余闻而愈悲。

——柳宗元《捕蛇者说》(九上)41、见不贤而内自省也——《论语》十则(九上)42、先行其言而后从之——《论语》十则(九上)43、咏而归——《论语》十则(九上)44、万钟则不辩礼义而受之——孟子《鱼,我所欲也》(九上)45、食马者,不知其能千里而食也。

——韩愈《马说》(九上)46、大将军邓骘闻其贤而辟之,举茂才——《四知》(九下)47、吾兄子常病,一夜十往,退而安寝——《私心》(九下)48、以衾拥覆,久而乃和。

——宋濂《送东阳马生序》(九下)49、不必若余之手录,假诸人而后见也。

——宋濂《送东阳马生序》(九下)50、诋我夸际遇之盛而骄乡人者,岂知余者哉!——宋濂《送东阳马生序》(九下)51、谓吾忍舍汝而死,——林觉民《与妻书》(九下)52、所以敢先汝而死,不顾汝也。

——林觉民《与妻书》(九下)53、无宁汝先我而死。

——林觉民《与妻书》(九下)54、汝初闻言而怒,后经吾婉解,——林觉民《与妻书》(九下)55、谁知吾卒先汝而死乎?——林觉民《与妻书》(九下)56、日凿一窍,七日而浑沌死。

——《浑沌之死》(九下)57、名实已明,而天下之理得矣。

——王安石《答司马谏议书》(九下)58、议法度而修之于朝廷——王安石《答司马谏议书》(九下)59、上乃欲变此,而某不量敌之众寡,——王安石《答司马谏议书》(九下)60、欲出力助上以抗之,则众何为而不汹汹然?——王安石《答司马谏议书》(九下)61、是而不见可悔故也。

——王安石《答司马谏议书》(九下)62、盘庚不为怨者故改其度,度义而后动——王安石《答司马谏议书》(九下)(四)、表示转折关系。

相当于“然而”、“但是”、“可是”、“却”。

1、人不知而不愠——《论语》六则(七上)2、学而不思则罔——《论语》六则(七上)3、久而不去。

——欧阳修《卖油翁》(七上)4、徐以杓酌油沥之,自钱孔入——欧阳修《卖油翁》(七上)5、安有寄千金而无券者?——《蔡勉旃坚还亡友财》(七上)6、予独爱莲之出淤泥而不染,濯清涟而不妖——《爱莲说》(七下)7、可远观而不可亵玩焉。

——《爱莲说》(七下)8、结庐在人境,而无车马喧。

——陶渊明《饮酒》(七下)9、陛下圣德中兴,而纵奴杀良人。

——范晔《强项令》(七下)10、尽垩而鼻不伤,郢人立不失容。

——《郢人》(七下)11、始知郊田之外未始无春,而城居者未之知也。

——袁宏道《满井游记》(八上)12、然后知生于忧患,而死于安乐也。

——《生于忧患,死于安乐》(八上)13、而往复挹注,竟不少减。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)14、又一月,苦不可忍,而道士并不传教一术。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)15、荆国有余于地,而不足于民——《墨子》(八下)16、杀所不足而争所有余,不可谓智——《墨子》(八下)17、宋无罪而攻之,不可谓仁——《墨子》(八下)18、知而不争,不可谓忠。

——《墨子》(八下)19、争而不得,不可谓强。

——《墨子》(八下)20、义不杀少而杀众,不可谓知类。

——《墨子》(八下)21、公输盘诎,而曰:——《墨子》(八下)22、然而禽鸟知山林之乐——欧阳修《醉翁亭记》(八下)23、而不知人之乐——欧阳修《醉翁亭记》(八下)24、而不知太守之乐其乐也——欧阳修《醉翁亭记》(八下)25、子子孙孙无穷匮也,而山不加增——《愚公移山》(九上)26、积于今六十岁矣,而乡邻之生日蹙。

——柳宗元《捕蛇者说》(九上)27、非死则徙尔,而吾以捕蛇独存。

——柳宗元《捕蛇者说》(九上)28、视其缶,而吾蛇尚存——柳宗元《捕蛇者说》(九上)29、为人谋而不忠乎?——《论语》十则(九上)30、与朋友交而不信乎?——《论语》十则(九上)31、由是则生而有不用也,由是则可以辟患而有不为也。

——孟子《鱼,我所欲也》(九上)32、乡为身死而不受,——孟子《鱼,我所欲也》(九上)33、今为所识穷乏者得我而为之——孟子《鱼,我所欲也》(九上)34、千里马常有,而伯乐不常有。

——韩愈《马说》(九上)35、鸣之而不能通其意——韩愈《马说》(九上)36、心不能忘,而亦终不用也。

——《私心》(九下)37、吾子有疾,虽不省视而竟夕不眠。

——《私心》(九下)38、足肤皲裂而不知。

——宋濂《送东阳马生序》(九下)39、有司业、博士为之师,未有问而不告,求而不得者也——宋濂《送东阳马生序》(九下)40、不能竟书而欲搁笔,又恐汝不察吾衷——林觉民《与妻书》(九下)41、虽不谓吾言为是,而亦无词相答。

——林觉民《与妻书》(九下)42、即可不死,而离散不相见——林觉民《与妻书》(九下)43、天下人不当死而死与不愿离而离者,不可数计——林觉民《与妻书》(九下)44、吾牺牲百死而不辞,而使汝担忧,的的非吾所忍。

——林觉民《与妻书》(九下)45、又何不幸而生今日中国!——林觉民《与妻书》(九下)46、又何不幸而生今日之中国!卒不忍独善其身。

——林觉民《与妻书》(九下)47、臣亮言:先帝创业未半而中道崩殂。

——诸葛亮《前出师表》(九下)48、而议事每不合,所操之术多异故也。

——王安石《答司马谏议书》(九下)(五)、表示修饰关系。

用在偏正结构,连接在状语和动词之间。

相当于“着”、“地”等,也可不译。

1、康肃笑而遣之——欧阳修《卖油翁》(七上)2、妇拍而呜之。

——《口技》(七下)3、潭西南而望——柳宗元《小石潭记》(八上)4、隶而从者——柳宗元《小石潭记》(八上)5、游人虽未盛,泉而茗者,罍而歌者,红装而蹇者,亦时时有。

——袁宏道《满井游记》(八上)6、下视其辙,登轼而望之——《曹刿论战》(八上)7、叩而与语——蒲松龄《崂山道士》(八上)8、歌毕,盘旋而起——蒲松龄《崂山道士》(八上)9、众诺而退。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)10、道士笑而允之。

——蒲松龄《崂山道士》(八上)11、王果从容入,及墙而阻。