全国高考语文古诗鉴赏试题专题汇编

全国高考语文古诗鉴赏试题专题汇编含解析

全国高考语文古诗鉴赏试题专题汇编含解析文档编制序号:[KK8UY-LL9IO69-TTO6M3-MTOL89-FTT688]2015年全国高考语文古诗鉴赏试题专题汇编(含解析)一、(全国新课标卷Ⅰ)阅读下列这首唐诗,完成8-9题(11分)发临洮将赴北亭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

[注]①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北)。

②轮台:庭州属县,在今新疆乌鲁木齐。

8.与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?请简要分析。

(5?分)9.诗的尾联表达了作者什么样的思想感情对全诗的情感抒发有怎样的作用(6分)一、8.《白雪歌送武判官归京》是直接描写,如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”直接描写了“胡天八月即飞雪”的壮美;《发临洮将赴北庭留别》则是间接描写,如“春风不曾到汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威”描写了连年见雪飞的恶劣环境。

9.尾联表达了作者思乡的思想感情。

对全诗的抒发有点染和升华的作用。

报效祖国当然不能因为距离遥远、环境恶劣而有所报怨,但思念家乡和亲人的感情却难以控制。

二、(全国新课标卷Ⅱ)阅读下面这首唐诗,完成8~9题(11分)残春旅舍韩偓旅舍残春宿雨晴,恍然心地忆咸京。

树头蜂抱花须落,池面鱼吹柳絮行。

禅伏诗魔归净域,酒冲愁阵出奇兵。

两梁免被尘埃污,拂拭朝簪待眼明。

[注]①韩偓(约842~923):字致尧,京兆万年(今陕西西安)人。

这首诗是作者流徙闽地时所作。

②咸京:这里侑指都城长安。

③梁:官帽上的横脊,古代以梁的多少区分官阶。

④朝簪:朝廷官员的冠饰。

8.古人认为这首诗的颔联“乃晚唐巧句”,请指出这一联巧在哔里,并简要赏析。

(5分)9.这首诗的后两联表达了作者什么样的感情?请简要分析。

(6分)二、8. 颔联承接“忆咸京”三字,首先抒写对皇都美好春光的回忆:“树头蜂抱花须落,池面鱼吹柳絮行。

最新高考语文试卷诗歌鉴赏题分类汇编(附答案)(1)

最新高考语文试卷诗歌鉴赏题分类汇编(附答案)(1)一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成下面小题。

归田四时乐春夏二首(其一)①欧阳修春风二月三月时,农夫在田居者稀。

新阳晴暖动膏脉,野水泛滟生光辉。

鸣鸠聒聒屋上啄,布谷翩翩桑下飞。

碧山远映丹杏发,青草暖眠黄犊肥。

田家此乐知者谁,吾独知之胡不归。

吾已买田清颍②上,更欲临流作钓矶。

【注】①此诗作于诗人回京,任翰林院修撰期间。

②颍:指颍州。

作者于皇祐元年由扬州移知颍州,第二年七月改知应天府。

(1)下列对这首诗的理解,不正确的一项是()A. 这首诗开篇交代了春天农夫们的生活情状:忙于农耕者多,闲居者少。

B. 诗人深知田园风光的优美和农家生活的美好,表达了自己的喜爱之心。

C. 诗中“知者谁”和“吾独知之”自问自答,暗含远离官场归隐的意思。

D. 诗人在颍州水畔种田为生,垂钓自娱,表达了悠闲生活的快乐与惬意。

(2)有评论者认为“鸣鸠聒聒屋上啄,布谷翩翩桑下飞。

碧山远映丹杏发,青草暖眠黄犊肥”四句写景精妙,请简要分析。

【答案】(1)D(2)①“鸣鸠”“布谷”“碧山”“丹杏”“青草”“黄犊”等意象表现出画面的生机勃勃,凸显了田园风光的优美。

②使用叠词。

“聒聒”“翩翩”生动形象地写出了鸠鸟、布谷的情态;音律和谐,对仗工整。

③色彩渲染,对比鲜明。

“碧山”“丹杏”“青草”“黄犊”色彩鲜艳,对比强烈,视觉冲击力强,写出了景物的优美。

④视听结合。

勾勒出一副优美的田园风光图。

⑤远近高低结合。

勾勒出一副优美的田园风光图。

【解析】【分析】(1)D项,诗下注释和“更欲临流作钓矶”的“欲”,表明这是作者的想象,并不是真实发生的情景。

故选D。

(2)阅读全诗,精读“鸣鸠聒聒屋上啄,布谷翩翩桑下飞。

碧山远映丹杏发,青草暖眠黄犊肥”这四句写景的诗句。

首先选取了典型的景物(意象)“碧山”“丹杏”“青草”“黄犊”色彩鲜艳,对比强烈,写出了田园景物的优美。

“鸣鸠”“布谷”“碧山”“丹杏”“青草”“黄犊”等,运用视听结合的手法,远景近景、高处景低处景相结合的方法,描写了田园风光的优美和农家生活的美好,表达了自己的喜爱之心。

全国高考语文诗歌鉴赏的综合高考真题分类汇总及详细答案

一、高中诗歌鉴赏试题1.阅读下面这首宋诗,完成各题。

读老杜诗集王令气吞风雅妙无伦,碌碌当年不见珍。

自是古贤因发愤,非关诗道可穷人。

镌鑱物象三千首,照耀乾坤四百春。

寂寞有名身后事,惟余孤冢来江滨。

【注释】①镌鑱(juān chán):雕刻,刻画。

②杜甫在代宗大历五年(770年)避乱往郴州依其舅氏崔伟,行至耒(lěi)阳,因贫病交加,卒于舟中,当时草草葬于耒江边。

(1)以下对本诗的理解和分析,不正确的一项是()A. 王令认为杜甫虽然有堪与《诗经》比肩的诗才,但却平生碌碌,怀才不遇,不被时人所重。

B. 杜甫生逢乱世,国家危难使他在情感上受到巨大的触动,他的诗和古代圣贤一样是因发愤而作C. 中国古代诗人的生活大多是困窘的,所以王令认为杜甫的诗是因“穷而后工”,道出了“诗道”的规律。

D. “三千”与“四百”都是约数,颈联极言杜甫诗篇牵涉的内容广阔,意象丰富,成就卓异,流传久远。

(2)请从诗人“读”的角度入手,结合全诗,分析作者表达的情感态度。

【答案】(1)C(2)①杜诗“气吞风雅”,诗人对杜甫诗歌的成就作出了高度评价,表达诗人的敬佩之情。

②杜诗因“发愤”而作,诗人对杜甫忧国忧民的情怀流露出发自内心的崇敬。

③杜甫当年“碌碌”,表达诗人对杜甫的际遇寄予真挚的同情。

④杜甫虽然名垂后世,其诗流传千古,但毕竟是“寂寞身后事”,诗人代鸣不平。

【解析】【分析】(1)C项,“中国古代诗人的生活大多是困窘的,所以王令认为杜甫的诗是因‘穷而后工’”错误。

“自是古贤因发愤,非关诗道可穷人”,进一步表明杜甫诗歌和古代圣贤一样是因发愤而作。

时代的动乱,人民的苦难,国事的艰危,都使诗人在感情上受到巨大的触动。

这就是杜诗创作力量的源泉。

诗人的生活,大多是穷困的,但王令认为不能因此说他们的诗是因“穷而后工”,更不能说是“诗道可以穷人”。

作者并没有认为古代诗人大多是困窘的,也没有认为写诗使人困窘。

故选C。

(2)《读老杜诗集》这首七律,既对杜甫诗歌作出高度的评价,又对诗人一生悲辛的遭际,寄予真挚的同情。

历年高考古诗词鉴赏试题全解析

历年高考古诗词鉴赏试题全解析高考古诗词鉴赏试题一、全国卷阅读下面这首诗,然后回答问题。

咏素蝶诗刘孝绰随蜂绕绿蕙,避雀隐青薇。

映日忽争起,因风乍共归。

出没花中见,参差叶际飞。

芳华幸勿谢,嘉树欲相依。

注:刘孝绰(481-539):南朝梁文学家,彭城(今江苏徐州)人。

文名颇盛,因恃才傲物,而为人所忌恨,仕途数起数伏。

(1)这首咏物诗描写了素蝶的哪些活动?是怎样描写的?(2)这首诗有什么含意?采用了什么表现手法?参考答案:(1)这首诗描写了素蝶随蜂悠游,遇雀躲藏;映衬日光腾起,顺着风势返回;在花丛中时出时没,于树叶间上下翻飞。

是通过素蝶和周围事物的关系、对不同情况的反应来描写的。

赏析:这首《咏素蝶诗》是南朝齐梁之际有“神童”兼“彭城才子”之誉的刘孝绰所作。

此诗在形式上采用了白描手法描写蝴蝶在风中、花中的飞舞的情况,同时运用了对比手法,以及动态描写和静态描写相结合的方法将蝴蝶飞舞的姿态描写得十分形象和逼真。

诗人仅仅用了四十字就把蝴蝶的性格、姿态、情感表现出来,让人如于风和日丽之时,见蝴蝶随着蜂儿转于绿蕙丛中,时而避雀隐,时而浴日舞,令人叹为观止。

二、全国卷阅读下面这首诗,然后回答问题。

梦中作欧阳修夜凉吹笛千山月,路暗迷人百种花。

棋罢不知人换世,酒阑无奈客思家。

(2)你认为这首诗在写作上有什么特色?参考答案:(1)因仕途失意而对前途忧虑和无可奈何的心情;希望脱离官场返回家乡的心情(2)一句一个场景;拟景写情,情景交融;对仗十分工巧。

赏析:这是一首体制十分奇特、艺术手法十分讲究的诗。

一句一绝,四句诗是四个不同的独立意境,虽然此诗四个画面各自独立,然而组合在一起却又成为一幅构思完整、意境连绵的图画。

全诗一句一截,各自独立,描绘了秋夜、春宵、棋罢、酒阑四个不同的意境,好像四幅单轴画。

扬慎《升庵诗话》卷十一认为,杜甫《绝句》:“两个黄鹂鸣翠柳,一行白鸳上青天。

窗含西岭千秋雪,门泊东吴万里船。

”是此诗之祖。

不过,细细体味,这四句给人的意象又是统一的,正可以诗题的一个“梦”字贯通。

高考语文诗歌鉴赏真题汇编

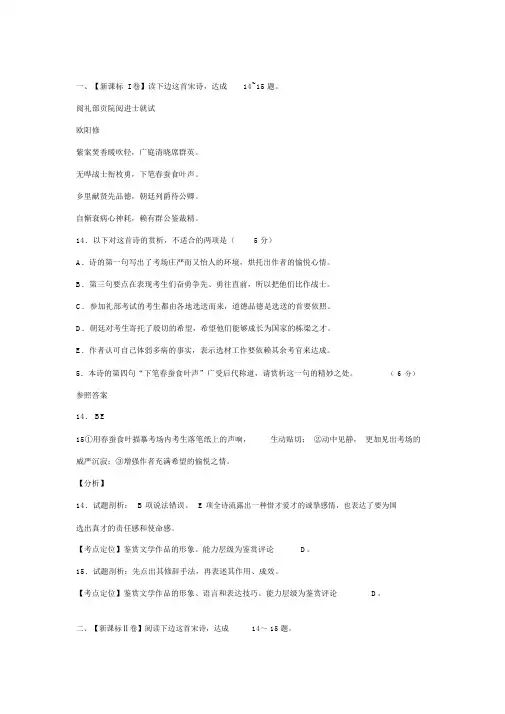

一、【新课标 I 卷】读下边这首宋诗,达成14~15 题。

阅礼部贡院阅进士就试欧阳修紫案焚香暖吹轻,广庭清晓席群英。

无哗战士衔枚勇,下笔春蚕食叶声。

乡里献贤先品德,朝廷列爵待公卿。

自惭衰病心神耗,赖有群公鉴裁精。

14.以下对这首诗的赏析,不适合的两项是( 5 分)A.诗的第一句写出了考场庄严而又怡人的环境,烘托出作者的愉悦心情。

B.第三句要点在表现考生们奋勇争先、勇往直前,所以把他们比作战士。

C.参加礼部考试的考生都由各地选送而来,道德品德是选送的首要依照。

D.朝廷对考生寄托了殷切的希望,希望他们能够成长为国家的栋梁之才。

E.作者认可自己体弱多病的事实,表示选材工作要依赖其余考官来达成。

5.本诗的第四句“下笔春蚕食叶声”广受后代称道,请赏析这一句的精妙之处。

(6分)参照答案14. BE15①用春蚕食叶描摹考场内考生落笔纸上的声响,生动贴切;②动中见静,更加见出考场的威严沉寂;③增强作者充满希望的愉悦之情。

【分析】14.试题剖析: B 项说法错误。

E 项全诗流露出一种惜才爱才的诚挚感情,也表达了要为国选出真才的责任感和使命感。

【考点定位】鉴赏文学作品的形象。

能力层级为鉴赏评论D。

15.试题剖析:先点出其修辞手法,再表述其作用、成效。

【考点定位】鉴赏文学作品的形象、语言和表达技巧。

能力层级为鉴赏评论D。

二、【新课标Ⅱ卷】阅读下边这首宋诗,达成14~ 15 题。

送子由使契丹苏轼云海相望寄此身,那因远适更沾巾。

不辞驿骑凌风雪,要使天骄识凤麟。

荒漠回看清禁月①,湖山应梦武林春②。

单于若问君家世,莫道中朝第一人③。

【注】①清禁:皇宫。

苏辙时任翰林学士,常进出宫禁。

②武林:杭州的别称。

苏轼时知杭州。

③唐朝李揆被皇帝誉为“门地、人物、文学皆当世第一”。

以后入吐蕃会盟,酋长问他:“闻唐有第一人李揆,公能否?”李揆怕被拘留,骗他说:“彼李揆,安肯来邪?”14.本诗尾联用了唐朝李揆的典故,以下对此进行的赏析不正确的两项是( 5 分)A.本联用李揆的典故正确贴切,由于苏轼兄弟在当时声名卓著,与李揆特别相像。

古诗鉴赏高考题汇编

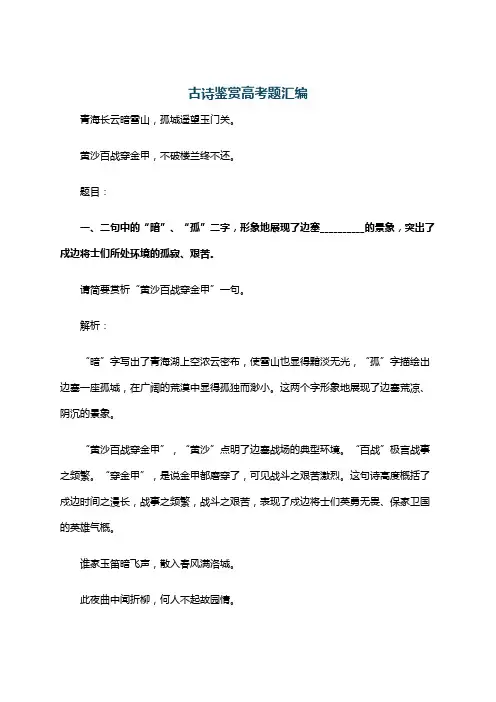

古诗鉴赏高考题汇编青海长云暗雪山,孤城遥望玉门关。

黄沙百战穿金甲,不破楼兰终不还。

题目:一、二句中的“暗”、“孤”二字,形象地展现了边塞__________的景象,突出了戍边将士们所处环境的孤寂、艰苦。

请简要赏析“黄沙百战穿金甲”一句。

解析:“暗”字写出了青海湖上空浓云密布,使雪山也显得黯淡无光,“孤”字描绘出边塞一座孤城,在广阔的荒漠中显得孤独而渺小。

这两个字形象地展现了边塞荒凉、阴沉的景象。

“黄沙百战穿金甲”,“黄沙”点明了边塞战场的典型环境。

“百战”极言战事之频繁。

“穿金甲”,是说金甲都磨穿了,可见战斗之艰苦激烈。

这句诗高度概括了戍边时间之漫长,战事之频繁,战斗之艰苦,表现了戍边将士们英勇无畏、保家卫国的英雄气概。

谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城。

此夜曲中闻折柳,何人不起故园情。

题目:赏析“谁家玉笛暗飞声,散入春风满洛城”。

解析:“谁家玉笛暗飞声”,一个“暗”字,一方面写出夜深人静,笛声仿佛暗中飞出,另一方面也有隐约、不知何处传来之意。

“散入春风满洛城”,“散”“满”二字,生动地写出了笛声随着春风传遍洛阳城的每一个角落,这两句诗通过描写悠扬的笛声,以声传情,为下文引发思乡之情作铺垫。

折戟沉沙铁未销,自将磨洗认前朝。

东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔。

题目:“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”是千古传颂的名句,它的意思是什么?诗人借此表达了怎样的思想感情?解析:“东风”指火烧赤壁事(或周瑜火攻赤壁大败曹操的事)。

“周郎”是指周瑜。

意思是如果不是东风给了周瑜方便,取得胜利的就可能是曹操,那么大乔和小乔就会被关进铜雀台了。

诗人借此表达了对历史兴亡的感慨,他认为历史上英雄的成功都有某种机遇,同时也隐含着自己生不逢时、怀才不遇的抑郁不平之情。

烟笼寒水月笼沙,夜泊秦淮近酒家。

商女不知亡国恨,隔江犹唱后庭花。

题目:“烟笼寒水月笼沙”这句诗中的两个“笼”字好在哪里?解析:两个“笼”字将烟、水、月、沙四种景物和谐地融合在一起,绘成一幅朦胧冷寂的水色夜景图。

2020年高考语文:古诗词鉴赏 试题精选汇编(含答案)

2020年高考语文:古诗词鉴赏试题精选汇编(二)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)阅读下面这首唐诗,完成14~15题。

公无渡河李白黄河西来决昆仑,咆哮万里触龙门。

波滔天,尧咨嗟。

大禹理百川,儿啼不窥家。

杀湍湮洪水,九州始蚕麻。

其害乃去,茫然风沙。

被发之叟狂而痴,清晨临流欲奚为。

旁人不惜妻止之,公无渡河苦渡之。

虎可搏,河难凭,公果溺死流海湄。

有长鲸白齿若雪山,公乎公乎挂罥于其间。

箜篌所悲竟不还。

14.下列对这首诗歌理解不正确的一项是()A.诗歌开篇写黄河西来,咆哮奔腾,而“触龙门”,又有“鲤鱼跳龙门”之意,意在表明作者心中的宏图壮志。

B.从远古河害到滔天洪水的平治,诗人发挥无穷的想象,写了“大禹治水”的典故,洪水得治,却留下“茫然风沙”。

C.诗歌的下一节,诗人痛诉狂叟溺死波浪,流浮东海,终于作了巨若“雪山”的鲸齿冤魂,此处用了夸张手法。

D.诗歌最后,诗人一变双行之体,只写了孤单的一句“箜篌所悲竟不还”,便掷笔而叹,其悲不忍卒“写”。

15.李诗比课文中出现过的《箜篌引》“公无渡河,公竟渡河,渡河而死,其奈公何”更具悲剧色彩,请简要分析体现在哪里。

(6分)14 A(“触龙门”只是在表现黄河汹涌澎湃的气势。

)15 、两首诗均写了狂夫“渡河而死”的悲剧,李白诗的悲剧意味更体现在①用大量笔墨渲染黄河汹涌气势,及大禹治水后剩下“茫然风沙”的景象,渲染了悲凉的气氛②除了妻子的劝阻,李诗还写了旁人的冷漠,侧面烘托出狂夫的悲剧。

③李诗还想象狂夫死后的景象,挂在白鲸的巨齿间,箜篌悲声不绝,将悲剧推向高潮。

(二.)古代诗歌阅读(本题共2小题,9分)下面这首唐诗,完成14-15小题。

桂州腊夜戎昱坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏1,孤灯落碎花。

二年随骠骑2,辛苦向天涯。

[注]1戎昱:唐代诗人,荆南(今湖北江陵)人,少试进士不第,唐大历初年被镇守荆南的卫伯玉辟为从事,后漫游湘桂间。

大历后期宦游至到桂州(今广西桂林),任桂管防御观察使李昌巙的幕宾。

高考语文试题诗歌鉴赏专题( 答案)

22001122高高考考语语文文试试题题诗诗歌歌鉴鉴赏赏专专题题一、全国卷(广西、贵州、甘肃、青海、西藏)(1答案:“翻思”由实写到虚写,从眼前景写到春日景,体现了不同的季节。

作用:对比表强烈的感受(2)答案:对比,突出对落叶的感叹二、全国新课标卷 (黑龙江、吉林、河北、河南、内蒙古、山西、云南、宁夏、新疆、海南)8.答案:这首词表达了对远方行人的深切思念。

首句起兴,以红叶黄花染绘出深秋的特殊色调,渲染离别的悲凉气氛,增添对远方行人绵绵不尽的思念情怀。

9.答案:关系是:“就砚旋研墨”暗指以临窗滴下的泪水研墨,和泪作书。

原因是:红笺被泪水浸湿。

由于情到深处,词中主人公在作书时不停流泪,泪水落到纸上,红笺因而褪去了颜色。

三、福建卷(1)答案:【要点】“箬笠”“蓑衣”勾勒出钓翁雪天垂钓的外在形象,画面简约,意境空灵。

“冰散响”描写轻细的声音,衬托出环境的寂静、钓翁的宁静。

钓翁“时振玉花空”的动作,衬托出钓翁的凝定。

“但”字写出了钓翁的心无旁骛。

(2)答案:后阙表现了诗人对钓翁简朴而自在生活的倾慕之情。

“云水暮,归去远烟中”渲染环境的高远空旷,暗示钓翁生活的闲适自在;“茅舍竹篱依小屿”描写钓翁生活的简朴与环境的清幽;“缩鳊圆鲫入轻笼”流露出钓翁生活的自得之情;“欢笑有儿童”凸现了钓翁生活的温馨和欢乐。

四、辽宁卷8.答案:初见嵩山,作者的心情惊喜而又亲切。

这种心情是铺垫出来的:①作者奔走风尘,全靠青山开阔情怀,所以嵩山未露面就给作者一种期待感;②接着作者运用迂回之笔,一道雨幕被拉开,最后嵩山从云层中耸现,惊喜和亲切之感铺面而来。

答出惊喜和亲切的,给3分;答出以铺垫来表现的,给1分;结合诗加以分析,每答出一点给1分。

意思对即可。

9.答案:①高俊的山峰在一片积云之中突现,基于这种观感,作者运用了拟人的手法,以“清瘦”形容山峰,突出山峰的高峻挺拔,造语新奇,一个“出”字,作者运用了以动写静的手法,赋予山峰动感,使山峰与云层形成了尖耸与广阔、跃动与静态相结合的画面。

最新全国卷高考语文诗歌鉴赏真题汇编

最新全国卷高考语文诗歌鉴赏真题汇编B.诗人通过描写田园生活的细节,表现出对农民劳动的赞美和敬意。

C.诗歌中融入了《竹枝词》的元素,表现出诗人对传统文化的热爱和传承。

D.诗歌的节奏明快欢快,表现出农民们生活的乐观和向上。

15.诗歌中的“郢中歌”和《竹枝词》都是古代音乐作品,它们在诗歌中的运用有什么作用?(6分)诗歌中的“郢中歌”和《竹枝词》都是古代音乐作品,它们的运用使诗歌具有强烈的音乐感,使读者能够更加直观地感受到诗歌所描绘的场景和情感。

同时,也表现出诗人对传统文化的尊重和传承。

B.诗人眺望远处,田埂在波光中起伏,时隐时现。

C.诗中描绘了农父农妇的衣着,白裙绿水映照绿苗白水,色调和谐。

D.诗的七、八两句通过听觉描写,表现农民们劳作的场景和愉悦心情。

15.与《酬乐天扬州初逢席上见赠》相比,这几句诗的语言风格有什么不同?(6分)酬乐天扬州初逢席上见赠》的对仗工整,用典精当,语言雅丽平整。

插田歌》这几句诗则采用了民歌俚曲的表现手法,描写田野风光和劳动场景,语言通俗浅显,清新流畅。

【2018年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首唐诗,完成下列各题。

野歌 XXXXXX箭山桑弓,仰天射落衔XXX。

XXX黑肥冲北风,带酒日晚歌田中。

男儿屈穷心不穷,枯荣不等嗔天公。

寒风又变为春柳,条条看即烟濛濛。

1)下列对这首诗的赏析,不正确的一项是A.弯弓射鸿、XXX冲风、饮酒高歌都是诗人排解心头苦闷与抑郁的方式。

B.诗人虽不得不接受生活贫穷的命运,但意志并未消沉,气概仍然豪迈。

C.诗中形容XXX的方式与XXX《早春呈水部张十八员外》相同,较为常见。

D.本诗前半描写场景,后半感事抒怀,描写与抒情紧密关联,脉络清晰。

2)诗的最后两句有何含意?请简要分析。

①意为凛冽的寒风终将过去,和煦的春风拂绿枯柳,条条看即烟濛濛,好像轻烟笼罩一般摇曳多姿;②表达了诗人虽感叹不遇于时,但不甘沉沦的乐观、自勉之情。

【2018年高考新课标Ⅰ卷】阅读下面这首宋诗,完成各题。

高考语文专题复习:古诗词鉴赏 专项练习题汇编(含答案)

高考语文专题复习:古诗词鉴赏专项练习题汇编(二)古代诗歌阅读(本题共6小题,20分)阅读下面这首宋诗,完成14~19题。

送徐子与谳狱①江南杨继盛②寥落白云司半虚,看君此去更何如?西曹月满幽人榻③,南国星随使者车。

塞雁不堪行断夕,秋风况是叶飞初。

秣陵④故旧如相问,为道疏狂病未除。

注:①谳狱,审问案情。

徐子与奉旨将赴江南。

②杨继盛(1516~1555):长期做官南京,后至京师,因弹劾奸臣严嵩而入狱,本诗为其狱中所作。

③西曹句:西曹是刑部的别称,幽人,幽居之人,此处指囚徒。

④秣陵:古县名,治所在今江苏南京。

14.下面对这首诗的理解和分析,不正确的一项是()A.本诗既有送别友人的感伤,又有狱中明志的慷慨,柔情宛转而又不乏执著。

B.如今白云司中寥落半虚,诗人对友人寄予厚望,希望友人南下可以改变此种局面。

C.诗人借想象中的月色和星光,描摹友人星夜兼程,奉旨前往江南审案的画面。

D.“塞雁行断”表达深重的别愁,“况是”二字强调此别后心境将日益萧瑟的悲情。

【分析】本题属于综合考查题,考查学生对诗句内容、技巧以及情感的把握的能力。

解答此题既要对诗歌进行整体的把握,又要对诗歌的局部进行恰当的分析。

在理解每一个选项时,要仔细分析选项中赏析的每一个重点,对诗歌的内容、情感、主题、意象、意境等进行分析概括。

【解答】C.“诗人借想象中的月色和星光,描摹友人星夜兼程,奉旨前往江南审案的画面”说法错误。

“西曹月满幽人榻,南国星随使者车”,月色实写,星光虚写。

故选:C。

【点评】诗词单项选择题的解题方法:要通读诗词,整体把握诗词内容主旨和思想情感,在此基础上,回归诗词,寻找答题点;最后精读相关句子,看所给选项的内容是否能在诗词中找到依据,或者是否能根据诗词内容合理地推断出选项内容。

桂州腊夜戎昱①坐到三更尽,归仍万里赊。

雪声偏傍竹,寒梦不离家。

晓角分残漏②,孤灯落碎花。

二年随骠骑③,辛苦向天涯。

[注]①戎昱:唐代诗人,荆南(今湖北江陵)人,少试进士不第,唐大历初年被镇守荆南的卫伯玉辟为从事,后漫游湘桂间。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2015年全国高考语文古诗鉴赏试题专题汇编(含解析)一、(全国新课标卷Ⅰ)阅读下列这首唐诗,完成1-2题(7分)发临洮将赴北亭留别①岑参闻说轮台路②,连年见雪飞。

春风不曾到,汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威。

勤王敢道远,私向梦中归。

[注]①临洮:在今甘肃临潭西。

北庭:唐六都护府之一,治所为庭州(今新疆吉木萨尔北)。

②轮台:庭州属县,在今新疆乌鲁木齐。

1.与《白雪歌送武判官归京》相比,本诗描写塞外景物的角度有何不同?请简要分析。

(3分)1.《白雪歌送武判官归京》是直接描写,如“忽如一夜春风来,千树万树梨花开”直接描写了“胡天八月即飞雪”的壮美;《发临洮将赴北庭留别》则是间接描写,如“春风不曾到汉使亦应稀。

白草通疏勒,青山过武威”描写了连年见雪飞的恶劣环境。

2.诗的尾联表达了作者什么样的思想感情?对全诗的情感抒发有怎样的作用?(4分)2.尾联表达了作者思乡的思想感情。

对全诗的抒发有点染和升华的作用。

报效祖国当然不能因为距离遥远、环境恶劣而有所报怨,但思念家乡和亲人的感情却难以控制。

二、(全国新课标卷Ⅱ)阅读下面这首唐诗,完成8~9题(11分)残春旅舍韩偓旅舍残春宿雨晴,恍然心地忆咸京。

树头蜂抱花须落,池面鱼吹柳絮行。

禅伏诗魔归净域,酒冲愁阵出奇兵。

两梁免被尘埃污,拂拭朝簪待眼明。

[注]①韩偓(约842-923):字致尧,京兆万年(今陕西西安)人。

这首诗是作者流徙闽地时所作。

②咸京:这里侑指都城长安。

③梁:官帽上的横脊,古代以梁的多少区分官阶。

④朝簪:朝廷官员的冠饰。

1.古人认为这首诗的颔联“乃晚唐巧句”,请指出这一联巧在嗶里,并简要赏析。

(4分)1. 颔联承接“忆咸京”三字,首先抒写对皇都美好春光的回忆:“树头蜂抱花须落,池面鱼吹柳絮行。

”颔联巧妙之处在于用了“抱“”吹“两个动词。

仰望绿暗红稀的树梢,蜜蜂抱着花须随花飞落;俯观柳絮飘坠的池水,鱼儿吞吐水沫,像是吹着柳絮游玩。

飞花、落絮本是残春景物,而蜜蜂一“抱”鱼儿一“吹“,就平添了无穷兴趣与几分生机,故没有半点伤春伤别的落寞,一扫晚唐衰飒的诗风。

所以古人认为其为”晚唐巧句“。

2.这首诗的后两联表达了作者什么样的感情?请简要分析。

(3分)2.六句“禅伏诗魔归净域,酒冲愁阵出奇兵”,具体写诗人客居馆舍中的寂寞。

诗人心中烦闷,流落他乡客居无聊,只好用诗来抒写自己的心境,表达悲愤的情怀。

然而,却“禅伏诗魔归净域”,诗未成。

诗未写成,悲忧郁愤更深。

只好用酒来作为奇兵,冲荡这重重愁阵。

然而,“借酒浇愁愁更愁”。

这更大的悲伤便使诗人找到自己从前的官服:“两梁免被尘埃污,拂拭朝餐待眼明”。

诗人这时清醒地认识到:他要好好的保存这顶珍贵的朝帽,千万不能让它被尘埃污染。

作者深知唐王朝避免不了灭亡的命运,而自己又无所作为,故所作之诗多缅怀往事,情调悲凉,最后表达了诗人兢兢业业,力求尽职,无负朝冠的心情。

三、(北京卷)阅读下面这首词,完成1-4题。

醉翁操【1】苏轼琅然,清圆,谁弹?响空山。

无言,惟翁醉中知其天。

月明风露娟娟,人未眠。

荷蒉过山前,曰有心也哉此贤【2】。

醉翁啸咏,声和流泉。

醉翁去后,空有朝吟夜怨。

山有时而童巅【3】,水有时而回川。

思翁无岁年,翁今为飞仙。

此意在人间,试听徽外三两弦【4】。

注释:【1】据本词序,欧阳修喜爱琅琊幽谷的山川奇丽、泉鸣空涧,常把酒临听,欣然忘归。

后沈遵作琴曲《醉翁操》,崔闲记谱,请苏轼填词。

【2】蒉:草筐。

《论语·宪问》:“子击磬于卫,有荷蒉而过孔氏之门者,曰:‘有心哉,击磬乎!’”【3】童巅:山顶光秃,山无草木曰童。

【4】徽:琴徽,系弦之绳。

此处代指琴。

1.下列对本词的理解,不正确的一项是(3分)A.“响空山”与王维《山居秋暝》“空山新雨后”的“空山”,都写出了山的空寂。

B.“荷蒉”两句以《论语》中荷蒉者对孔子击磬的评价,赞赏醉翁懂得鸣泉之妙。

C.“醉翁去后”两句描写醉翁离开琅琊后,作者空对流泉,以吟诵表达思念之情。

D. 词作最后三句是说醉翁虽已离世,声和流泉的美妙意境却仍然得以留存人间。

1.【参考答案】C 【解析】本词主要借对流泉声音的描写来赞美欧阳修在琅琊山寄情山水,感受天籁的悠然自得之情。

所以选项C说是对醉翁的思念之情不准确。

2词作开篇几句运用了以声写声的手法,用玉声形容泉声的清亮圆润。

按照要求,完成下列各题。

(5分)①下列诗句,没有运用这种手法的一项是(3分)A. 龙吟虎啸一时发,万籁百泉相与秋。

(李颀《听安万善吹觱篥歌》)B. 商声寥亮羽声苦,江天寂历江枫秋。

(刘长卿《听笛声留别郑协律》)C. 蜂簇野花吟细韵,蝉移高柳迸残声。

(韦庄《听赵秀才弹琴》)D. 寒敲白玉声偏婉,暖逼黄莺语自娇。

(王仁裕《荆南席上咏胡琴妓》)②在横线处填写作品原句。

(2分)白居易《琵琶行》同样运用了这种手法来写琵琶声:“_______________,___________________。

间关莺语花底滑,幽咽泉流冰下难。

2.①【参考答案】B 【解析】A用龙吟虎啸的声音和万籁百泉的秋音来写觱篥声;C是蜂和蝉来写琴声;D用白玉和黄莺写琴声。

②【参考答案】嘈嘈切切错杂弹,大珠小珠落玉盘。

3.在横线处填写作品原句。

(4分)①古代文人常常喜欢“啸咏”,除了本词中的醉翁,陶渊明写曾写道:“_______________,___________________。

聊乘化以归尽,乐夫天命复奚疑!”(《归去来兮辞》)(2分)②这首词与欧阳修《醉翁亭记》有密切关联。

词中“唯醉翁中知其天”“醉翁啸咏,声和流泉”,呼应了《醉翁亭记》中“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”“_______________,___________________”等寄情山水的名句。

3.【参考答案】①登东皋以舒啸,临清流而赋诗。

②山水之乐,得之心而寓之酒也。

4.欧阳修《醉翁亭记》描写了琅琊山的四时景色,表现了作者以山水自适、与民同乐的情怀。

与之相比,苏轼这首《醉翁操》所描写的景色和表现的情怀有何不同?(6分)【参考答案】苏轼的《醉翁操》上阕主要是通过描写流泉的自然声响带来的美妙效果来赞美醉翁在醉中感悟自然的妙趣及对欧阳修追求绝妙意境做法得以流传的欣慰。

如首句“琅然,清圆,谁弹,响空山”。

写琅琊幽谷,山水奇丽,泉鸣空涧,声若环佩,词人创造了一个美好意境。

“月明风露娟娟,人未眠。

”从声响所产生的巨大感人效果来写流泉声响之美妙:此明月之夜,人们因为受此美妙乐曲所陶醉,迟迟未能入眠。

下片写鸣泉虽不复存,醉翁也已化为飞仙,但鸣泉之美妙乐曲,醉翁所追求之绝妙意境,却仍然留人间。

《醉翁亭记》则是通过描写琅琊山的四时景色抒发作者寄情山水的悠然自得之情。

【诗歌解析】词的上片写流泉之自然声响及其感人效果。

“琅然,清圆,谁弹,响空山”。

四句为鸣泉飞瀑之所谓声若环佩,创造出一个美好意境。

琅然,乃玉声。

《楚辞·九歌》曰:“抚长剑兮玉珥,璆锵鸣兮琳琅。

”此用以状流泉之声响。

清圆两字,这里是用来说泉声的清越圆转。

在这十分幽静的山谷中,是谁弹奏起这一绝妙的乐曲?如此以来,动静之趣立现。

“无言,惟翁醉中知其天。

”是对上面设问的回答:这是天地间自然生成的绝妙乐曲。

这一绝妙的乐曲,很少有人能得其妙趣,只有醉翁欧阳修能于醉中理解其天然妙趣。

此句依然是写流泉声响之无限美妙。

“月明风露娟娟,人未眠。

”从声响所产生的巨大感人效果来写流泉声响之美妙:在此明月之夜,人们因为受此美妙乐曲所陶醉,迟迟未能入眠。

“荷蒉过山前,曰有心也哉此贤。

”二句说这一乐曲如何打动了荷蒉者。

词作将此流泉之声响比作孙子之击磬声,用荷蒉者对击磬声的评价,颂扬流泉之自然声响。

下片写醉翁的啸咏声及琴曲声。

“醉翁啸咏,声和流泉。

”二句照应上片之只有醉翁欧阳修才能得其天然妙趣的意思。

写欧阳修曾作醉翁亭于滁州,在琅琊幽谷听鸣泉,且啸且咏,乐而忘还,天籁人籁,完全融为一体。

“醉翁去后,空有朝吟夜怨。

”说醉翁离开滁州,流泉失去知音,只留下自然声响,但此自然声响,朝夕吟咏,似带有怨恨情绪。

“山有时而童颠,水有时而回川。

”说时光流转,山川变换,琅琊诸峰,林壑尤美,并非永远保持原状。

童颠,指山无草木。

而水,同样也不是永远朝着一个方向往前流动的。

这句的意思是,琅琊幽谷之鸣泉也就不可能完美地保留下来。

“思翁无岁年,翁今为飞仙。

”说,山川变换,人事变换,人们因鸣泉而念及醉翁,而醉翁却已化仙而去。

此处用“飞仙”之典,谓醉翁化为飞仙,一去不复返,鸣泉之美妙,也就再也无人聆赏了。

结句“此意在人间,试听徽外三两弦”说,鸣泉虽不复存在,醉翁也已化为飞仙,但鸣泉之美妙乐曲,醉翁所追求之绝妙意境,却仍然留在人间。

词作最后将着眼点落在琴声上,突出了全词的主旨。

这首词句式及字声配搭非常奇特。

开头四句,“琅然,清圆,谁弹,响空山。

”只有一个仄声字(“响”),其余都是平声。

接着二句亦然。

这样的安排,与此曲所属宫调有关。

同时,上下两结句作七言拗句,也是特意安排的。

故郑文焯曰:“读此词,髯苏之深于律可知。

”(《郑文焯手批〈东坡乐府〉》)四、(天津卷)14.阅读下面这首诗,按要求作答。

(9分)雨过至城中苏家宋·黄庭坚飘然一雨洒青春,九陌净无车马尘。

渐散紫烟笼帝阙,稍回晴日丽天津。

花飞衣袖红香湿,柳拂鞍鞯绿色匀。

管领风光唯痛饮,都城谁是得闲人。

注此诗作于宋哲宗元祐元年(1086),黄庭坚时任秘书省校书郎,是年,长期贬谪外放的苏轼被授予翰林学士、知制诰等要职。

(1)诗中描写了春雨后的哪些景象?(2分)【答案】(1)土涤净紫烟渐散雨过日丽红花沾雨柳色葱翠(2)结合诗句说明颈联运用了哪些艺术手法?(3分)①对仗,如“花飞”对“柳拂”,“红香湿”对“绿色匀”。

②比拟,如“柳拂”。

③从视觉、嗅觉、触觉等多角度(运用通感)进行描写,如“衣袖红香湿”。

(3)全诗表达了诗人怎样的情感?(2分)(3)雨后天晴访友喜悦之情;仕途上的踌躇满志或忙中偷闲的快乐。

五、(江苏卷)10.阅读下面这首唐诗,回答问题。

秋日题窦员外崇德里新居刘禹锡长爱街西风景闲,到君居处暂开颜。

清光门外一渠水,秋色墙头数点山。

疏种碧松通月朗,多栽红药待春还。

莫言堆案无馀地,认得诗人在此间。

注:堆案,堆积案头,谓文书甚多。

(1)联系全诗,概括作者“开颜”的原因。

(2分)(1)朋友新居落成;周围景色优美;白己心情闲适;主人品味高雅;宾主志同道合。

(2)简要赏析颔联、颈联的写景艺术。

(2分)(2)选取景物,铺陈描摹(一渠水、数点山、碧松、红药);移步换景,富有层次(由远及近、由外而内);虚实结合,寓情于景(通月朗、待春还)。

(3)尾联表达了作者什么样的情感?(3分)(3)赞美恭维之意;羡慕向往之情;志趣相同之感。

六、(浙江卷)阅读下面这首词,完成1——2题。

(7分)木兰花慢赠弹琵琶者(元)张伯淳爱当垆年少,将雅调,寄幽情。