(精)中医执业医师中医诊断学教材笔记:脉诊

执业医师脉诊考点

执业医师脉诊考点

执业医师脉诊考点主要包括以下内容:

1. 脉搏的基本概念和特点:脉是人体内脏脉管血液流动的反映,具有节律性、有规律的跳动,脉的质地、频率、强弱以及脉像等特征可以反映人体的健康状况。

2. 脉象的判断:通过观察脉搏的频率、规律性、脉压和脉象等指标,来判断脉象的特点,如滑数、虚数、弦数、弱数等。

不同的脉象特点和变化可以提示不同的病理情况。

3. 脉证的分析:根据脉象和其他体征、症状相结合,判断和分析病人的脉证。

脉证的分析主要涉及五行理论、寒热虚实以及脏腑经络等方面的知识。

4. 脉诊与诊断:将脉象和脉证分析结果与其他临床信息结合起来,进行诊断和辨证论治。

通过脉诊可以初步判断病人的病情和病因,为后续的治疗方法和方案提供参考。

5. 脉诊的应用:脉诊不仅仅用于疾病的诊断,还可以用于预测病情发展趋势、判断治疗效果以及病人的体质类型等。

在临床实践中,脉诊常常与其他检查手段结合起来使用,提高诊断和治疗的准确性。

需要掌握这些考点,并能够根据实际情况分析和判断病人的脉象和脉证,进行合理的诊断和治疗。

中医诊断学笔记

中医诊断学笔记中医诊断学笔记第一章:中医诊断学概述1.1 中医诊断的定义与意义1.2 中医诊断与西医诊断的区别1.3 中医诊断的基本原则1.4 中医诊断的方法论第二章:中医四诊观察法2.1 中医四诊观察法的基本概念2.2 望诊2.2.1 面部特征的观察2.2.2 面色变化的分析2.2.3 目光的观察2.3 闻诊2.3.1 嗅觉的应用2.3.2 听诊与听诊技巧2.4 问诊2.4.1 病史的详细询问 2.4.2 体格检查2.4.3 病因的探究2.5 切诊2.5.1 脉诊的基本知识 2.5.2 脉诊的常见方法 2.5.3 脉诊与病症的关系第三章:中医辩证论治法3.1 中医辩证的基本概念3.2 辨证的方法与步骤3.3 八纲辨证3.3.1 阳虚与阴虚辨证 3.3.2 外寒与内寒辨证 3.3.3 外热与内热辨证 3.3.4 寒热阴阳辨证3.4 六经辨证3.4.1 表里辨证3.4.2 三焦辨证3.4.3 上下辨证3.4.4 脏腑辨证3.5 辩证施治法3.5.1 药物治疗3.5.2 针灸疗法3.5.3 排毒与养生第四章:中医望闻问切四诊合参法4.1 中医四诊合参法的理论基础4.2 四诊合参法的具体流程与步骤 4.3 四诊合参法在常见病症中的应用 4.4 四诊合参法的临床注意事项第五章:中医现代诊断技术5.1 中医诊断仪器的发展与现状5.2 中医现代诊断技术的分类与原理 5.3 中医现代诊断技术的应用领域5.4 中医现代诊断技术的优缺点分析本文档涉及附件:无附件。

本文所涉及的法律名词及注释:1.中医:指中国传统医学体系,包括中药、针灸、推拿等治疗方法。

2.诊断:确定疾病种类、病因和发展阶段的过程。

3.辩证:根据病情表现和相关体征进行综合分析判断。

4.望闻问切:指中医四诊观察法的四个方面,即望诊、闻诊、问诊、切诊。

5.脉诊:通过触摸与判断人体脉搏的节律、速度与力度等方面的特征,以判断病情。

6.辨证施治:根据辨证结果进行相应治疗,采用中药、针灸等方式进行干预。

《中医诊断学》学习笔记:相兼脉与脉诊歌

《中医诊断学》学习笔记:相兼脉与脉诊歌相兼脉与主病:相兼脉是指数种脉象并见的脉象。

徐灵胎称之为合脉,有二合脉,三合脉、四合脉之分。

相兼脉象的主病,往往等于各个脉所主病的总和,如浮为表,数为热,浮数主表热,以此类推。

现将常见的相兼脉及主病列于下:1、浮紧:主病:表寒,风痹。

2、浮缓:主病:伤寒表虚证。

3、浮数:主病:表热。

4、浮滑。

主病:风痰,表证挟痰。

5、沉迟。

主病:里寒。

6、弦数。

主病:肝热,肝火。

7、滑数。

主病:痰热,内热食积。

8、洪数。

主病:气分热盛。

9、沉弦。

主病:肝郁气滞,水饮内停。

10、沉涩。

主病:血瘀。

11、弦细。

主病:肝肾阴虚,肝郁脾虚。

12、沉缓。

主病:脾虚,水湿停留。

13、沉细。

主病:阴虚,血虚。

14、弦滑数。

主病:肝火挟痰,痰火内蕴。

15、沉细数。

主病:阴虚,血虚有热。

16、弦紧。

主病:寒痛,寒滞肝脉。

浮脉:浮轻取,重按无,浮如木在水中浮,浮而有力多风热,浮而无力是血虚。

沉脉:沉重按,脉才显,如石投水必下潜,沉而有力为冷痛,沉而无力是虚寒。

迟脉:迟脉来,一息三,脉来极慢记心间,迟司脏病或多寒,虚实之间仔细研。

数脉:数脉来,息六至,脉来快速用心记,浮沉虚实须分别,君相之火不同治。

虚脉:虚脉形,皆无力,浮大而软无根砥,脉虚身热为中署,气虚正亏身无力。

实脉:实脉形,大而长,三候充实力最强,新病见实邪气盛,久病见之病主殃。

滑脉:滑脉状,颇费猜,如盘走珠应指来,宿食痰热胸中满,女脉调时应有胎。

涩脉:涩脉状,刮竹形,细迟短滞似欲停,血少津枯气血痹,女人非孕即无经。

洪脉:洪满指,似波澜,来时虽盛去悠然,洪主病进邪气盛,胀满胃反治颇难。

微脉:微如丝,按若无,欲绝非绝微脉呼,五劳六极诸虚病,猝病有生久难图。

紧脉:紧如索,是脉形,拘急弹指切如绳,寒伤内外病主痛,浮沉表里要分明。

缓脉:缓四至,是脉形,从容和缓号为平,或因脾虚风湿病,是病非病仔细评。

濡脉:濡脉形,浮柔细,水面浮棉弱无力,产后病中见犹可,平人无根须忧虑。

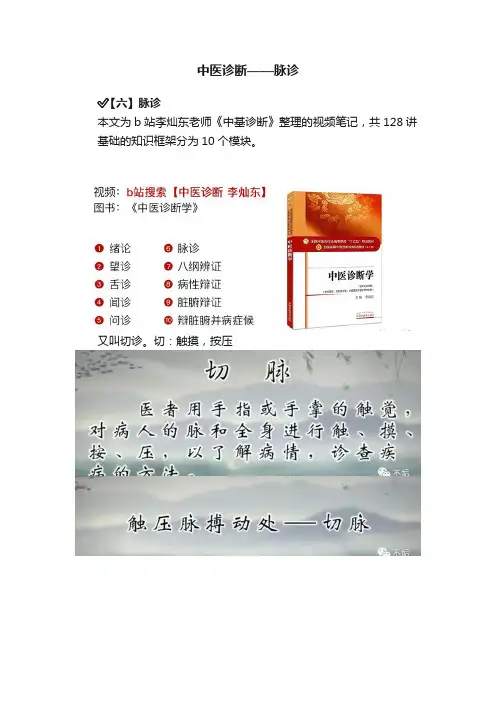

中医诊断——脉诊

中医诊断——脉诊✅【六】脉诊本文为b站李灿东老师《中基诊断》整理的视频笔记,共128讲基础的知识框架分为10个模块。

又叫切诊。

切:触摸,按压脉博:宗气——心气——推动血液——沿着脉管运行脾——生血,统血肾——精血同源肝——藏血所有脉搏动的地方都可以诊脉1,遍诊法——天人地三部九候2,三部诊法3,寸口诊法《难经》提出腕部搏动处寸口诊脉的原理:脉之大汇;寸口亦太阳也;寸口在手的下端寸口的五脏分候三部六脉左手:肾阳右手:肾阴诊脉的方法时间:平旦为宜;五十动体位:坐,靠,躺(平臂直腕仰章)平息布指脉位:深浅——轻重脉数:至,数(一息几至)脉率:节律(促脉,结脉,代脉,散脉)脉长:三部有脉(长脉)脉宽:粗细(宽度)脉力:虚实流利度:滑涩紧张度:绷紧的程度正常脉象:平脉影响脉搏的因素:情志;运动;饮食;昼夜;地理;季节病理脉象:在疾病状态下产生的脉象(1)浮脉:脉搏显现的部位比较表浅【主表证】【举之有余,按之不足,轻取即得,重按稍弱】如水漂木相似脉:散脉/芤脉/革脉/(2)沉脉:【主里证】胖的人或水肿的人偏沉脉,冬天的时候脉象偏沉相似脉:伏脉(比沉脉还沉的脉)/牢脉(沉实大弦长)(3)迟脉:跳动频率比较慢的脉,一息三至【主寒症】相似脉:缓脉(4)数脉:一息五—六至【主热证】相似脉:疾脉(5)虚脉:无力的脉象(6)实脉:有力的脉象(7)长脉:脉的轴向距离长【如循长杆,三部有脉】正常人本身就是长脉,病人多见实证,热证,阳证(8)短脉:【主气虚,气郁】(9)洪脉:宽大而浮,充实有力,状如洪水【主里实热证】表现-大热,大渴,大汗【白虎汤】相似脉:大脉(10)细脉:脉细如线,但应指明显【主虚证,湿证】(11)滑脉:流利,如珠走盘,应指圆滑【主痰湿,痰饮,食滞】滑脉又称喜脉。

相似脉:动脉(12)涩脉:迟,细,短,不均匀。

【主血瘀证,血少,血虚,痰食阻滞】(13)弦脉:端直以长,如按琴弦【主肝胆病,疼痛,痰饮】相似脉:紧脉-绷紧,脉形紧急,如按紧绳【主寒症,实寒症】(14)结脉:缓而时止,止无定数,一止即来【阴盛气结,气血不畅】促脉:数而时止,止无定数,一止即来【主热证,热盛气结,热盛气壅】代脉:缓弱而时止,止有定数,良久方还【脏器衰微,气血不畅】都主气血运行不畅,结生代死。

中医诊断学-脉诊

2023/4/21

中医诊断学

2、定位 定关布指、三指定 1 标准定位——同身寸法 。

2 简便定位——高骨定关法 掌后高骨定关 前后等距布指

2023/4/21

中医诊断学

1.首先將中指置於關部

2023/4/21

中医诊断学

2.食指置於寸部,無名指置於尺部

2023/4/21

中医诊断学

3.三指指尖保持水平

中医诊断学

第一节 脉诊概述

一、脉诊原理

一 心、脉是形成脉象的主要脏器: 心脏搏动—脉象形成的动力 脉管舒缩—脉搏形成的重要因素 心阴心阳—维持正常脉搏的基本条件

2023/4/21

中医诊断学

二a: 气血是形成脉象的物质基础。 心气主血血脉充—盈—于心与脉脉道通,,搏以动及行气血血 的 盛 衰 直肺朝接百影脉响—着—宣脉发象百。脉,助心行血

2023/4/21

中医诊断学

目的要求 1.掌握脉诊的临床意义。 2.熟悉脉象形成的原理。 3.熟悉诊脉的部位与三种不同的诊脉方法。 4.掌握寸口诊法,寸口诊脉的分部与所主脏腑。 5.掌握诊脉的方法。 6.掌握正常脉象及其生理变异。 7.掌握常见病脉的脉象及其主病。 8.了解真藏脉与各种怪脉。

2023/4/21

三脾其生血他统脏血腑—与—营脉气象养形血成,摄的血于关脉系中。

肝肺藏血主调气血,—司—呼供吸调,血朝量百脉;脾胃为气 血肾藏生精化化之血—源—,脾精为统化血血;之本肝,合藏营血以,生贮血血, 调节血液,调畅气机;肾藏精,为元气 之根,这些因素均与脉象的形成间接 有关

2023/4/21

中医诊断学

二、诊脉部位

有神表现在:应 指 有 力 柔 和;节 律 整 齐

有根则表现在:尺 脉 有 力,沉 取 不 绝。

中医诊断学之脉诊

【细脉相类脉】

濡脉 1.特征:脉管搏动的部位在浅层,形细而软,如

絮浮水,轻取即得,重按不显,故又称软脉。 2.临床意义:多见于虚证或湿困。

弱脉 1.特征:脉管细小不充盈,其搏动部位在 皮肉之下靠近筋骨处,指下感到细而无力。 2.意义:多见于阳气虚衰、气血俱虚。

【临床意义】见于实证。亦见于常人。

【机理分析】邪气亢盛而正气不虚,邪正相搏,气血

窒盛,脉管内充盈度较高,脉管呈紧张状态,故脉来 充实有力。

久病出现实脉,则预后多不良,往往为孤阳外脱 的先兆,但必须结合其他症状加以辨别。

实脉也见于正常人,必兼和缓之象,且无病症表 现。一般两手六脉均实大,称为六阳脉,是气血 旺盛的表现。

(9)滑脉

【临床意义】多见于痰湿、食积和实热等 病证。亦是青壮年的常脉,妇女的孕脉。

【机理分析】 "滑者,阴气有余也。“ 火热之邪波及血分,血行加速,则脉来亦

滑但必兼数。 滑而和缓之脉为平人之脉 育龄妇人脉滑而经停,应考虑为妊娠,若

过于滑大则为有病。

(9)滑脉相类脉

动脉

1.特征:见于关部,滑数有力。动脉的脉象特 点是具有短、滑、数三种脉象的特点,其 脉搏搏动部位在关部明显,应指如豆粒动 摇

举按寻 循推

总按、单诊

诊脉时间

以清晨未起床、 未进食最佳

体位 布指 运指

三指平齐 中指定关 指目按脉 布指疏密适度

指法

平息 诊脉时呼吸平稳调匀

五十动

指医生对病人诊脉的时间 一般不少于50次脉跳时间

➢脉象要素

文献多从位、次、形、势方面四个方面 加以分析归纳,与以下八因素有关:

中医诊断学基础讲义 第六章 脉诊

目录 一.脉象形成原理及临床意义 二.脉诊部位、方法、注意事项 三.脉象要素,正常脉象生理特征及变异 1.脉象原理及意义: 脏器:心脏的搏动和血液在脉管中的运行均由心气主宰,并由宗气推动 基础:气血运行 保证:五脏协同;肾为脉之根 2.脉诊部位:

70

⑴三部九候诊法(遍诊法) 出自《素问·三部九侯论》 上为头、中为手、下为头,各部又分天地人三候 通过局部动脉的变化来提示相应部位、经络、脏腑发生的病变 ⑵人迎、寸口诊法 出自《灵枢·终始》,人迎-体表,寸口-脏腑 春夏季人迎脉稍大于寸口脉;秋冬季寸口脉稍大于人迎脉 外格:人迎>4 寸口切大而数,危象 内关:寸口>4 人迎,危象 ⑶仲景三部诊法:多用于无寸口脉或危重病人 寸口脉候脏腑,跌阳脉候胃气,太溪脉候肾气 寸口脉微而跌阳脉尚有力:胃气尚存,尚可治 ⑷寸口脉诊法 “独取寸口”的理论,经《难经》的阐发,到晋·王叔和的《脉经》确立 腕后高骨(桡骨茎突)内侧为关部,关前(腕侧)为寸,关后(肘侧)为尺

真脏脉

82

1.定义: 在疾病危重期出现的无胃、无神、无根的脉象。是病邪深重,元气衰竭,胃气已败的征象 又称“败脉”、“绝脉”、“死脉”、“怪脉” 2. 《医宗金鉴•四诊心法要诀•败脉歌》: 雀啄连连,止而又作;屋漏水留,半时一落; 弹石沉弦,按之指搏;乍疏乍密,乱如解索; 本息末摇,鱼翔相若;虾游冉冉,忽然一跃; 釜沸空浮,决无根脚;偃刀坚急,循刃责责; 转豆累累,如循薏仁;麻促细乱,其脉失神; 败脉十种,自古以闻,急救下药,必须认真。 3.分类: ⑴无胃之脉:偃刀脉、转豆脉、弹石脉— —应指坚搏;邪盛正衰,病重 ⑵无神之脉:雀啄脉、屋漏脉、解索脉— —散乱无序;脾肾阳衰,神气涣散,将死 ⑶无根之脉:釜沸脉、鱼翔脉、虾游脉— —虚大无根或微弱不应 釜沸脉:三阳热极,阴液枯竭 鱼翔脉、虾游脉:三阴寒极,亡阳于外,虚阳浮越

(精)中医执业医师中医诊断学教材笔记:脉诊

(精)中医执业医师中医诊断学教材笔记:脉诊脉诊,是医生用手切按患者动脉,根据脉象来了解病情,辨别病证的诊察方法。

脉学著作主要有:晋代王叔和著《脉经》,确定了二十四脉,是最早的脉学专著。

张景岳著《景岳全书》,祥论脉神、正脉十六部、脉之常变、脉症从舍等。

李时珍著《濒湖脉学》,载二十六脉。

李士材著《诊家正眼》,增定二十八脉。

第一节诊脉概述一、脉诊原理脉象是指脉动应指的形象。

脉象的产生与心脏搏动、心气盛衰、脉道通利和气血盈亏直接有关。

(一)心、脉是形成脉象的主要脏器心脏搏动是形成脉象的动力,脉象的至数与心的搏动频率、节律相应。

脉为气血运行之通道,并有约束和推进血流的作用,直接影响脉象。

(二)气学是形成脉象的物质基础血充盈于脉道,直接关系到脉象的大小;气是推动血液运行的动力,心的搏动也靠气的调节,因此,气与血是脉象形成的物质基础。

(三)其他脏腑与脉象形成的关系肺主气,司呼吸,朝百脉,有助于血的运行;脾胃为气血生化之源,脾统血而控制血液在脉中运行;肝藏血,贮血和调节血液,肝又能调畅气机;肾藏精,为元气之根,这些因素均与脉象的形成有关。

一、诊脉部位(一)三部九候诊法《素问》三部九候诊法,又称遍诊法。

分为上(头)、中(手)、下(足)三部,每部又分天、地、人三候,合称三部九候。

(二)人迎寸口诊法人迎寸口诊法见于《内经》,是通过诊人迎、寸口两部脉象并互相参照,进行分析的一种诊法。

人迎主要反映体表的情况,寸口主要反映内脏的情况。

(三)仲景三部诊法仲景三部诊法,指诊寸口脉候脏腑,诊趺阳脉候胃气,诊太溪脉候肾气的诊法。

(四)寸口诊法1.寸口部位:是手腕部挠骨茎突内侧的一段动脉(挠动脉),又称气口、脉口。

2.独取寸口脉诊病的原理:一是寸口位于手太阴肺经的原穴部位,是脉之大会,肺经起于中焦,可以反映胃气的强弱。

二是肺朝百脉,脏腑气血变化能通过肺经反映于寸口。

三是寸口处部位固定且诊脉方便。

3.寸口分候脏腑:左寸候心,右寸候肺,左关候肝,右关候脾胃,左右尺候肾。

中医诊断学--第五章脉诊

2018/7/21

中医诊断学

2.有神 指脉象有力柔和,节律整齐(势)。 3.有根 指尺脉有力,沉取不绝,反映肾气之充足。 尺脉候肾,一是尺脉有力,一是沉取不绝。

2018/7/21

中医诊断学

(二) 脉象的生理变异 1.季节:春弦、夏洪、秋浮、冬沉。 2.情绪:激动时其脉必快(数),抑郁时 其脉沉缓或迟……。 3.年龄:儿童脉小数;青年脉平滑;老人 多弦硬……。 4.斜飞脉:寸口不见脉搏,而由尺部斜向 手背。 5.反关脉:脉象出现于寸口背侧。

2018/7/21

中医诊断学

4.按脉势分类

(1)虚脉

①脉象特征 三部脉举之无力,按 之空豁,应指松软。 亦是无力脉的总称。 理解: 脉力较弱,可分两类: 一是宽大无力类如芤脉、 散脉; 二是细小无力类如濡脉、 弱脉)

2018/7/21 中医诊断学

②临床意义 多见于虚证(多为气血两虚)。 ③脉理分析 气虚不足以鼓其脉,故脉来无力; 血虚不足于充其脉,故按之空豁。

第五章

切

诊

2018/7/21

中医诊断学

2018/7/21

中医诊断学

【目的要求】 1.掌握脉诊的临床意义。 2.熟悉脉象形成的原理。 3.掌握正常脉象及其生理变异。 4.掌握常见病脉的脉象及其主病。 5.了解真藏脉与各种怪脉。

2018/7/21

中医诊断学

第一节 脉诊概述

一、脉诊原理

心、脉是形成脉象的主要脏器: 心脏搏动—脉象形成的动力 脉管舒缩—脉搏形成的重要因素 心阴心阳—维持正常脉搏的基本条件

2018/7/21

中医诊断学

四、脉象要素:(位、数、形、势) 1 、脉位 —— 脉搏跳动显现部位的深 浅,如浮/沉。 2、至数——脉搏的频率,如迟/数。 3 、脉长 —— 脉动应指轴向范围的长 短,如长/短。 4 、脉宽 —— 脉动应指径向范围的大 小(粗细),如洪/细。

执业医师资格考试之中医诊断学脉诊

第六单元脉诊脉诊概述脉象形成原理脉象是脉动应指的形象。

脉象的形成与心脏的搏动、脉道的通利、气血的盈亏作用直接相关。

诊脉部位切脉可按部位分为遍诊法、三部诊法和寸口诊法。

遍诊法遍诊法切脉的部位有头、手、足三部,每部又各分天、地、人三候,合而为九,故称为三部九候诊法。

三部诊法三部诊法首见于汉代张仲景《伤寒论》,即诊寸口、趺阳、太溪三脉。

其中以诊寸口脉候脏腑病变,以诊趺阳脉候胃气,以诊太溪脉候肾气。

也有以人迎、寸口、趺阳为三部诊法。

其中,以寸口候十二经,以人迎、趺阳分候胃气。

这种方法多在寸口无脉搏或者观察危重病人时运用。

寸口诊法寸口位置在腕后高骨(桡骨茎突)内侧桡动脉所在部位。

寸口分部寸口脉分为寸、关、尺三部。

通常以腕后高骨(桡骨茎突)为标记,其内侧的部位关前(腕侧)为寸,关后(肘侧)为尺。

两手各有寸、关、尺三部,共六部脉。

寸关尺三部又可施行浮、中、沉三候。

寸口分候脏腑左寸候心,右寸候肺,并统括胸以上及头部的疾病;左关候肝胆,右关候脾胃,统括膈以下脐以上部位的疾病;两尺候肾,并包括脐以下至足部疾病。

诊脉方法患者体位诊脉时患者应取正坐位或仰卧位,前臂自然向前平展,与心脏置于同一水平,手腕伸直,手掌向上,手指微微弯曲,在腕关节下面垫一松软的脉枕,使寸口部位充分伸展,局部气血畅通,便于诊察脉象。

医生指法医生面对受检者,一般以左手切按受检者的右手,以右手按受检者的左手。

诊脉指法主要包括有选指、布指、运指三部分。

选指医生用左手或右手的食指、中指和无名指三个手指的指目按触脉体,指目是指尖和指腹交界棱起之处,是手指触觉较灵敏的部位。

诊脉者的三指指端要平齐,手指略呈弓形,与受诊者体表约呈45度左右为宜。

布指诊脉下指时,首先用中指定关,即医生先用中指按在患者掌后高骨内侧关脉部位,然后用食指按在关前(腕侧)定寸,无名指按在关后(肘侧)定尺。

布指的疏密要与患者手臂长短和医生手指粗细相适应,如病人的手臂长或医者手指较细者,布指宜疏,反之宜密。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

(精)中医执业医师中医诊断学教材笔记:脉诊脉诊,是医生用手切按患者动脉,根据脉象来了解病情,辨别病证的诊察方法。

脉学著作主要有:晋代王叔和著《脉经》,确定了二十四脉,是最早的脉学专著。

张景岳著《景岳全书》,祥论脉神、正脉十六部、脉之常变、脉症从舍等。

李时珍著《濒湖脉学》,载二十六脉。

李士材著《诊家正眼》,增定二十八脉。

第一节诊脉概述一、脉诊原理脉象是指脉动应指的形象。

脉象的产生与心脏搏动、心气盛衰、脉道通利和气血盈亏直接有关。

(一)心、脉是形成脉象的主要脏器心脏搏动是形成脉象的动力,脉象的至数与心的搏动频率、节律相应。

脉为气血运行之通道,并有约束和推进血流的作用,直接影响脉象。

(二)气学是形成脉象的物质基础血充盈于脉道,直接关系到脉象的大小;气是推动血液运行的动力,心的搏动也靠气的调节,因此,气与血是脉象形成的物质基础。

(三)其他脏腑与脉象形成的关系肺主气,司呼吸,朝百脉,有助于血的运行;脾胃为气血生化之源,脾统血而控制血液在脉中运行;肝藏血,贮血和调节血液,肝又能调畅气机;肾藏精,为元气之根,这些因素均与脉象的形成有关。

一、诊脉部位(一)三部九候诊法《素问》三部九候诊法,又称遍诊法。

分为上(头)、中(手)、下(足)三部,每部又分天、地、人三候,合称三部九候。

(二)人迎寸口诊法人迎寸口诊法见于《内经》,是通过诊人迎、寸口两部脉象并互相参照,进行分析的一种诊法。

人迎主要反映体表的情况,寸口主要反映内脏的情况。

(三)仲景三部诊法仲景三部诊法,指诊寸口脉候脏腑,诊趺阳脉候胃气,诊太溪脉候肾气的诊法。

(四)寸口诊法1.寸口部位:是手腕部挠骨茎突内侧的一段动脉(挠动脉),又称气口、脉口。

2.独取寸口脉诊病的原理:一是寸口位于手太阴肺经的原穴部位,是脉之大会,肺经起于中焦,可以反映胃气的强弱。

二是肺朝百脉,脏腑气血变化能通过肺经反映于寸口。

三是寸口处部位固定且诊脉方便。

3.寸口分候脏腑:左寸候心,右寸候肺,左关候肝,右关候脾胃,左右尺候肾。

三、诊脉方法(一)时间诊脉时间以清晨(平旦)未起床、未进食时最佳。

因为该时机体气血平和,内外环境安定,该时的脉象能比较真实地反映生理病理情况。

(二)体位诊脉时病人的正确体位是正坐、仰卧均可,心脏与寸口同水平,直腕、仰掌。

(三)指法1.选指:医生诊脉时选择食指、中指和无名指。

手指呈弓形,以指目取脉。

2.布指:三指平齐,中指定关,食指定寸,无名指定尺,布指疏密适度3.运指:指切脉时运用指力的轻重、挪移及布指变化以体察脉象。

常用的指法有:举法:手指用较轻的力取脉,称浮取。

按法:手指用较重的力取脉,称沉取。

寻法:手指由轻到重,由重到轻,左右推寻,找寻最明显的脉动部位,调节合适的指力以取脉。

总按:三指同时用力诊脉,总体辨别脉象。

单诊:用一指诊察寸关尺的某一部脉象。

(四)平息平息,是指医生诊脉时呼吸平静、调匀,以便以息计算脉数。

(五)五十动四、脉象要素脉象是手指感觉脉搏跳动的形象,该形象(脉象)可分解为脉位、至数、长度、宽度、力度、流利度、紧张度、均匀度8个方面,即8个脉象要素。

(1)脉位:脉搏跳动显现部位的深浅,如浮、沉。

(2)脉次:脉搏的至数和节律。

如迟、数。

如促、结、代。

(3)脉形:脉搏跳动的形态,如大小、软硬等。

(4)脉势:指脉搏跳动的强弱、流利程度等。

第二节正常脉象一、正常脉象的特点正常脉象特点:一息四~五至,不浮不沉,不大不小,从容和缓,流利有力,寸关尺三部均有脉,沉取不绝。

可将这些特征概括为有胃、有神、有根。

有胃:指脉象不浮不沉,不快不慢,不强不弱,来去从容,节律一致。

脉之胃气反映了脾胃功能的盛衰和营养状况。

有神:指脉象应指柔和有力,脉律整齐。

反映机体血气充盈,心神健旺。

有根:指尺脉有力,沉取不绝。

反映肾气充足。

二、脉象的生理变异1.脉象受年龄、性别、形体、生活起居、精神情志、季节、气候、昼夜、地理环境的影响而出现生理变异。

2.四季平脉春弦、夏钩(洪)、秋毛(浮)、冬石(沉)的生理变化特点。

3.挠动解剖位置异常而出现的脉象变异。

如斜飞脉,寸口不见脉搏,从尺部斜向手背。

再如反关脉,脉象出现于寸口背侧。

第三节病理脉象一、常见脉象(一)浮脉1.脉象特征:轻取即得,重按稍减而不空,举之有余,按之不足。

2.临床意义:主表证。

瘦人见浮脉、夏秋季节脉偏浮,不属病脉。

3.相类脉(1)散脉脉象特征:浮大无根、节律不齐。

临床意义:元气耗散,脏腑精气欲绝。

(2)芤脉脉象特征:浮大中空,如按葱管。

临床意义:多见于失血、伤阴。

(3)革脉脉象特征:浮而博指,中空外坚,如按鼓皮。

临床意义:主亡血、失精、半产、漏下。

(二)沉脉1.脉象特征:轻取不应,重按始得,举之不足,按之有余。

2临床意义:主里证。

此外肥胖者、冬季脉亦偏沉。

此外,两手六部脉象能沉细,但无病候,为六阴脉,属正常脉象。

3.相类脉(1)伏脉脉象待征:重按推筋着骨始得。

临床意义:主邪闭、厥病和痛极。

(2)牢脉脉象特征:沉而实大弦长。

临床意义:阴寒内盛、疝气症瘕之实证。

(三)迟脉1.脉象特征:脉动一息不足四至(一分钟不满60次)。

2.临床意义:主寒证,亦见于邪热结聚之里实热证。

3.相类脉缓脉脉象特征:缓脉的特征有二,一是脉来和缓、一息四至,属常脉。

二是指脉势纵缓、缓怠无力,属病脉。

临床意义:正常之缓脉,见于正常人,是脉有胃气的表现。

病理之缓脉,主脾胃虚弱,也主湿病。

(四)数脉1.脉象特征:脉来一息五至以上而不满七至(约每分钟脉跳90-130次)。

2.临床意义:主热证、里虚证。

此外,儿童脉较数,属正常脉。

3.相类脉疾脉脉象特征:脉跳一息七八至(140-160)。

临床意义:主阳极阴竭,元气欲脱。

(五)虚脉1.脉象特征:举之无力,按之空豁,应指松软。

是一切无力脉的总称。

1. 临床意义:主虚证。

多为气血两虚。

(六)实脉1.脉象特征:脉来充盛,举按皆有力。

为一切有力脉的总称。

2.临床意义:主实证。

若两手六部脉均实大,而无病候,为六阳脉,此属正常脉。

(七)洪脉1.脉象特征:浮大有力、来盛去衰,如波涛汹涌。

2.临床意义:主阳明气分热盛。

此外,正常人夏季脉较洪。

3.相类脉(1)大脉脉象特征:脉体宽大,无汹涌之势。

大脉的特征与洪脉相似,常洪大并称,但大脉无来盛去衰之感。

临床意义:多见于健康人,或病进。

(2)长脉脉象特征:脉动应指范围较长,两端超过寸、关、尺。

临床意义:主阳证、实证、热证;亦见于正常人,示气血充盛。

(八)细脉1.脉象特征:脉细如线、应指明显。

2. 临床意义:主气血两虚,亦主湿病。

3.相类脉(1) 濡脉脉象特征:浮而细软。

临床意义:主虚、湿困。

(2)弱脉脉象特征:极软而沉细。

临床意义:主阳气虚衰,或气血俱衰。

(3)微脉脉象特征:极细极软、按之欲绝、若有若无。

临床意义:主气血大虚,阳气衰微。

(4)短脉脉象特征:脉动应指范围较短,不足本位,只出现在寸部或关部,尺脉常不显。

临床意义:主气病,包括气郁、气虚。

(九)滑脉1.脉象特征:往来流利,如盘走珠,应指圆滑。

2.临床意义:主痰饮、食滞、实热证;亦见于青年人及妇人妊娠。

3.相类脉动脉脉象特征:滑数有力,搏动部位短小,脉形如豆,多见于关部。

临床意义:主惊恐、疼痛。

(十)涩脉1.脉象特征:往来艰涩不畅,脉力不匀,如轻刀刮竹。

2.临床意义:主气滞血瘀、痰食内停、精伤血少。

(十一)弦脉1.脉象特征:端直而长,如按琴弦。

弦脉主要是脉紧张度增高,故应指挺直而劲急感。

2.临床意义:主肝胆病、主痛、主痰饮。

亦见于老年人,或春季。

3.相类脉紧脉脉象特征:脉来绷急,如牵绳转索,按之左右弹指。

临床意义:主实寒证、主痛、主宿食。

(十二) 结脉1.脉象特征:缓而时一止,止无定数。

即脉率缓慢而有不规则的歇止。

2.临床意义:主阴盛气结、寒痰血瘀。

也见于气血虚弱。

1. 相似脉(1)促脉脉象特征:数而时一止,止无定数。

脉率快或快慢不定而有不规则的歇止。

临床意义:主阳盛实热、气血痰食停滞;亦见于脏气衰败。

(2)代脉脉象特征:脉来时一止,止有定数,良久方还。

即脉有规律的歇止,歇止的时间较长。

临床意义:主脏气衰微、疼痛、惊恐、跌仆损伤二、脉象鉴别(一)比类脉1.脉位类(1)浮脉类的比较:浮脉轻取即得;芤脉浮大中空;濡脉浮而细软;洪脉浮大有力;革脉浮而弦,按之中空;散脉浮而散乱无根。

(2)沉脉类的比较:沉脉重按始得;伏脉更深于沉,紧贴于骨;牢脉沉而弦大;弱脉沉而细软。

2.脉率类(1)数脉类比较:数脉一息五至以上;疾脉一息七至以上;促脉数而时止;动脉滑数而短。

(2)迟脉类比较:迟脉一息三至;缓脉一息四至;结脉缓而时一止。

3.脉宽度类(1)宽大脉类比较:大脉脉体宽大;洪脉浮大有力,来盛去衰;实脉脉大有力,浮沉皆然;乳脉浮大中空;牢脉沉而弦大。

(2)细脉类比较:细脉脉细如线,应指明显;微脉极细极软,若有若无;濡脉浮而细软;弱脉沉细而软。

4.脉长度类(1)长脉类比较:长脉脉动应指超逾三部;弦脉端直以长,如按琴弦;此外牢、洪、实脉亦有长脉的特征。

(2)短脉类比较:短脉脉动应指不及三部。

5.脉力度类(1)虚脉类比较:虚脉搏指无力或按之无根;濡脉浮细无力;弱脉沉细无力;微脉极细而无力,应指模糊;散脉浮散无根;芤脉浮大中空;革脉浮弦中空。

(2)实脉类比较:实脉三部举按长大有力;洪脉浮大有力,来盛去衰;长脉脉长超逾三部,脉力逊于洪、实;弦脉端直以长,应指紧张感,脉力不及洪、实。

6.脉流利度类(1)流利脉比较:滑脉往来流利,如盘走珠;动脉短而滑数。

(2)不流利脉比较:涩脉脉势艰难,往来不利;结、代脉缓而不利,脉有歇止。

7.脉紧张度类(1)紧张度脉比较:弦脉如按琴弦;紧脉紧张度比弦脉更高;革脉浮弦而中空;牢脉沉弦实大。

(2)低紧张度脉比较:濡、弱、微、散、缓脉共同点是软而无力,不同点参考脉力类。

8.脉均匀度类脉律不匀脉比较:结脉缓而时一止,止无定数;代脉脉来时止,止有定数;促脉数而时一止,止无定数;散脉浮而无根,散乱无序;涩脉往来艰涩,三五不匀。

(二)对举(略)三、相兼脉1.相兼脉的含义:由二种或二种以上单因素脉同时出现,复合构成的脉象,又称复合脉。

2.常见相兼脉的主病规律:相兼脉的主病,往往是各种脉象的主病之和。

浮紧脉:主表寒证、风寒痹疼痛。

浮缓脉:主太阳中风证。

浮数脉:主表热证。

浮滑脉:主表证夹痰。

沉迟脉:主里寒证。

沉弦脉:主肝郁气滞,水饮内停。

沉细数脉:主阴虚内热或血虚。

沉涩脉:主血瘀,常见于阳虚而寒凝血瘀者。

沉缓脉:主脾肾阳虚,水湿停留诸证。

弦紧脉:主寒主痛,常见于寒凝肝脉、肝郁气滞、两胁作痛。

弦数脉:主肝郁化火;肝胆湿热或肝阳上亢。

弦滑数脉:主肝火夹痰、肝胆湿热、肝阳上亢、痰火内蕴。

弦细脉:主肝肾阴虚、血虚肝郁、肝郁脾虚。

滑数脉:主痰热、湿热、食积内热。

四、真脏脉1.真脏脉的特征:无胃、无神、无根之脉。