初中语文文本解读之五度空间

浅析文本解读的五个角度

浅析文本解读的五个角度座中泣下谁最多,江州司马青衫湿(白居易《琵琶行(并序)》),如要简洁些说成座中泣下我最多,味道又如何呢?下面试从五个角度来解读。

一、结构角度全诗88句,每两句一个节点。

节点内上呼下应当,共同抒发一个相对单一制的意思点。

44个节点连贯终编,全诗结构整齐。

要是结尾这一精简,虽然句意上同样在说道琵琶女更坐弹一曲使我更敬佩,更感叹,离甚于座中其他人,但旧有的结构美便被毁坏了,节奏一下子违和出来,存有不值拉季夫卡。

二、句式角度座中泣下我最多就是通常陈述句,语气较元显恭;而原句就是设问句,以反问引答,语气更轻些,更能够注重对象的特定性。

三、指称角度江州司马,一个穿青衫的角儿,具体内容暗指至特定身份,虽说不及我这样的第一人称比起平易近人,但内涵更多样。

照说司马是官职,来做官还为什么哭呢?在中唐时期,州之司马仅仅是州之刺史的.佐官之一。

佐官,顾名思义是副职,在当时实际上有职无权,是闲职,是一般用来安排贬斥之官的虚名;我这个之一,新来乍到,排的更是末队。

那么,决策自不由我,助理也难轮到我说话。

我内心不是很憋闷吗?元和二年(公元年),白居易塞皇上器重,任翰林学士、左拾遗。

翰林学士交结机要,专掌内命(由皇帝轻易收到的极端机密文件),相等于皇帝的机要秘书并任政策顾问,权位日重,名副其实内二者;左右补阙都就是翰林学士,职掌对皇上的侍卫谏官,并举荐人才。

可以记起白居易存有多白。

元和十年,平卢节度使李师道等派遣人暗杀宰相武无衡,白居易指出这就是关键性国辱,首先上奏命令捕贼,不曾想要权贵们便批评他不应越职奏事。

当时他的官职就是左春坊大夫(袁行霈《〈琵琶行〉赏析》),也就是太子瞿景淳。

这就是一个说道小就小,说道大也大的职位。

大吧,你就只是一个陪伴太子读书的;小吧,今天吃饭太子读书,明天可以就要吃饭皇帝临朝掌权,政治利润空前可观。

但你白得炽人,也就格外讨伐人嫉妒。

他写下的那些嘻笑怒骂时政的嘲讽诗,早已引发权贵们的猜忌。

初中九年级语文语文课程标准解读

《初中九年级语文课程标准》解读西村镇第二初中语文教研组解读一:语文课程的性质与地位语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分。

工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。

语文素养是学生学好其它课程的基础,也是学生全面发展和终身发展的基础。

”语文是交际工具,交际的内容就属于文化范畴。

所以说语文“是人类文化的重要组成部分”。

语文课要对学生的情感态度进行熏陶感染,要提高学生的文化品位和审美情趣和学生的审美能力。

这其中,要强调文学教育,只靠语言、文字,实用文的阅读和写作,无法全面完成语文课程的任务。

文学教育在对学生的情感态度进行熏陶感染方面,在提高学生的文化品位和审美情趣方面,在提高学生的审美能力方面,具有得天独厚的作用。

解读:工具性与人文性的统一“工具性”着眼于语文课程培养学生语文运用能力的实用功能和语文课程的实践性的特点,“人文性”着眼于语文课程对于学生思想感情熏陶感染的文化功能和课程所具有的人文学科的特点。

实际上,语文课程这两个方面的特点是统一的,科学与人文的统一,工具性与人文性的统一,已经成为人们的共识。

解读二:课程的四个基本理念(一) 全面提高学生的语文素养“语文素养”是整个语文课程标准的核心理念,是课标的“文眼”,在语文课改实验中有非常特殊的意义,课标强调的是使全体学生都能获得基本的语文素养。

这里体现了义务教育对语文课程的两点要求,一是语文课程必须面向全体学生,不是少数尖子学生,而是每一个学生;二是义务教育阶段的语文课程应该使学生获得基本的语文素养,不是全部的语文素养。

那么,什么是语文素养呢? 巢宗祺教授明确说明,是指“字词句篇的积累,语感,思维品质,语文学习方法和习惯,识字写字、阅读、写作和口语交际的能力,文化品位,审美情趣,知识视野,情感态度,思想观念等内容,能力包含其中。

”课标在总目标中所列的10条要求,就是对接受义务教育的每一个学生在语文素养方面的基本要求。

解读:“语文素养”和“语文能力”有什么差别?“能力”一词,《现代汉语词典》的解释是:“能胜任某项任务的主观条件。

语文文本解读的方法

语文文本解读的方法一、文本解读的两个方面:语言和结构。

林斤澜《论短篇小说》:小说道上的基本功,少说也有两事,语言和结构。

文本的作者,无不在语言上下功夫。

贾平凹《关于语言》:文本语言分为叙述语言和对话语言。

语言是情绪的反应,需要适当的修饰:要会用形容词,要多用些动词,要将成语还原,要立于善于用闲话。

沈从文:贴。

仿佛贴在描写对象身上,要贴得上,贴得住,贴得严。

文本的结构是作者苦心经营的随便。

二、文本内涵的三个层次:表层(第一层)字面所写的意思,即文本所写的“人事景物”。

一望可知;里层(第二层)字面背后的含义,即文本隐含的“思想感情”。

一望无知;深层(第三层)字面之外的风格,即文本体现的“表达艺术”。

不得其入。

三、教学解读的六种方法:1、提领法。

张庆:《倡简、务本、求实、有度》掰碎了讲,完美的课文就变得七零八落。

我奉献八个字:提领而顿,百毛皆顺。

诗歌就抓住诗眼,文章就抓住文眼。

如老舍的《猫》和《母鸡》,其文眼就是“可是”。

丰子恺的《白鹅》:比较与衬托。

2、还原法。

孙绍振:还原法。

根据艺术形象提供的线索,把未经加工的原生形态想象出来,找出艺术和原生形态之间的差异,有了差异就不愁没有矛盾了。

还原,就能看到矛盾之处。

如“千里莺啼绿映红”,事实上莺啼之声,十里之外都听不到,更何况千里?要在这里还原,你就能看到矛盾之处,就能揣摩诗人的用意。

莺啼明明十里都听不到,为何要用千里莺啼呢?显然作者运用了夸张手法表现晴日里江南的春光之壮美,令人产生无限的遐想。

如果实事求是的写,那诗意是荡然无存,读起来就索然无味了。

还原法就是将生活中实实在在的事物与文章中的艺术形象作一个比较,并且置换到诗文之中,造成极大的反差,从而让读者幡然醒悟,解读到诗文的妙处,揣摩到作者的良苦用心。

3、原型法。

不管是小说、电影还是漫画,只要它的核心是故事,大部分都有类似的故事结构。

创作小说可以用这样的故事结构,阅读小说和写作小说是互逆的过程,就是要穿过文本故事内容,揣摩作者故事的构思。

文本解读五视角

解 读 是 语 文 阅读 教 学 一 切 活 动 的 前 端 , 又 是 阅 读 教 学 的 终 化 ”和 “自我 化 ” 。教 材 是 教 材 编 者 、 审 查 委 员 甚 至 社 会 端 。 因 此 ,语 文 教 师 对 文 本 的 解 读 能 力 、 解 读 方 法 , 是 能 人 士 等 多 方 共 同 努 力 的成 果 , 凝 聚 着 集 体 的 智 慧 ,研 > 教 j 否 有 效 开 展 阅读 教 学 的 关 键 , 它 关 涉 教 学 目标 的定 位 及 实 材 、 读 懂 教 材 是 使 用 教 材 的 前 提 。 要 读 懂 教 材 ,对 教 材 文 现 , 教 学 方 法 的 选 择 及 实 施 , 阅 读 教 学 效 果 的 高 与 低 。 可 本 有 相 对 准 确 的 解 读 , 除 了要 理 解 作 者 的 “ 品 意 图 ”之 作 以 说 , 语 文 教 师 的 文 本 解 读 能 力 决 定 着 语 文 阅 读 教 学 的 成 外 , 还 要 吃透 新 课 程 理 念 、 理 解 教 材 编 写 者 的意 图 。 正 如 败 。 为 了提 高 阅 读 教 学 的质 量 , 笔 者 在 听 了较 多高 中 语 文 王 荣 生 先 生所 言 : “ 为 课 程 内容 的选 文 ,从 本 质 上 讲 , 作 阅读 教 学 课 之 后 , 结 合 自己 的 教 学 实 践 与 思 考 ,总 结 、 归 是 圆 满 自足 而 各 自为 政 的 , 将 它 们 贯 穿起 来 的 ‘ ’ , 多 线

纳 了 以下 五种 解 读 文 本 的方 法 。

一

数 是 人 为 的外 在 标 准 ,甚 至 主 要 是 编 排 者 的 创 意 或 对 某 种 编 辑 效 果 的 追 求 。 ” 因 此 , 无 论 是 在 “ 教 材 ” 还 是 在 教 “ 教 材 教 ” 的 时 代 ,编 者 的 意 图对 教 学 往 往 起 着 制 约 的 用 第 一 ,文 本 放 置 的 位 置 暗 示 。 同样 一 篇 《 门 宴 》 , 鸿

初中阅读教学要做好文本细读

初中阅读教学要做好文本细读作者:谭建花来源:《语文教学与研究(综合天地)》2022年第10期文本细读能让学生在掌握好文本每一个细节的基础上突破阅读的重难点,既能够帮助学生积累知识,又能够提高学生阅读能力,并且提升学生文学素养。

在初中阶段,教师需要重视新课改的落实,合理应用文本细读措施,遵循生本理念,引领学生领悟文本的中心思想及其精华,提高初中语文阅读教学成果。

一、文本细读的要义是感悟文本的含蕴文本的真正含义很少在表面显现出来,此时作者的感悟有着决定性影响。

在教学中,想要还原文本内容的含蕴,需要将其常态还原出来,进而在阅读中进行比较、分析。

在还原文本内容时,教师需要引导和鼓励学生想象文本中所描述事物原本的样子及其特点,并且与文本中所呈现出的内容进行对比分析,通过掌握二者的区别促使学生了解文本的含蕴。

在文本细读的阅读教学中,还原文本是对其进行全面分析的有效切入口,使学生在阅读时能够体会到文本中蕴含的情感。

同时,在引导学生认真感悟文本含蕴的过程中,可以利用还原文本且进行对比分析的方式可以拉近学生与文本中人物内心的距离,拉近学生和作者情感上的关系。

文本中的人物一般会在特定的情境下出现一些表现,当学生从普通人的角度对比分析其表现和思维时,就能够发现作者内心的想法和情感,进而实现共鸣。

阅读《邓稼先》时,教师通过还原和比较的方式促使学生认真感悟文本含义,了解邓稼先默默奉献、热爱祖国的品质,在阅读学习中重视学生在情感上的表达和对文本内容的看法。

因此,在学生初步了解文本内容后,教师可以组织讨论会,提出几个问题,由学生进行讨论:(1)当家先为什么是当之无愧的“两弹”元勋?(2)与普通人对比,邓稼先有哪些特殊的、可贵的品质和精神?(3)如果你有邓稼先的能力,能做到像他一样为祖国奉献吗?通过这几个问题的讨论,学生能够切实了解到邓稼先为国家作出的贡献,并作出了科学的对比,进而加深学生对文本内涵的理解,使其体会到作者的情感和目的。

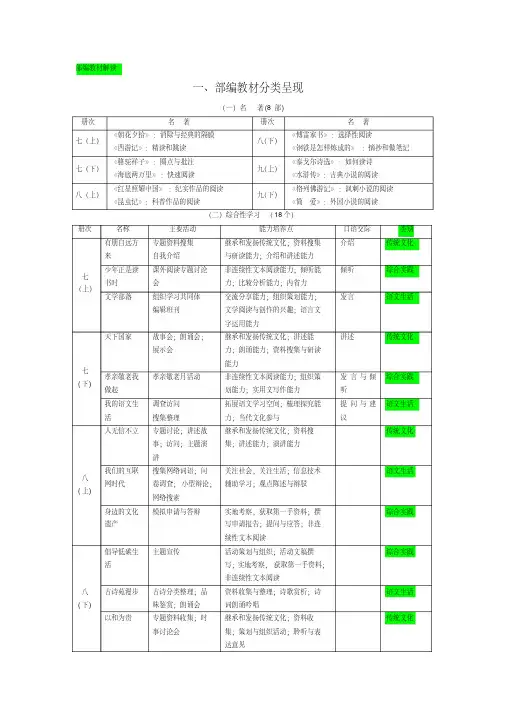

部编初中语文教材解读

部编教材解读一、部编教材分类呈现(一)名著(8部)册次名著册次名著七(上)《朝花夕拾》:消除与经典的隔膜《西游记》:精读和跳读八(下)《傅雷家书》:选择性阅读《钢铁是怎样炼成的》:摘抄和做笔记七(下)《骆驼祥子》:圈点与批注《海底两万里》:快速阅读九(上)《泰戈尔诗选》:如何读诗《水浒传》:古典小说的阅读八(上)《红星照耀中国》:纪实作品的阅读《昆虫记》:科普作品的阅读九(下)《格列佛游记》:讽刺小说的阅读《简·爱》:外国小说的阅读(二)综合性学习(18个)册次名称主要活动能力培养点口语交际类别七(上)有朋自远方来专题资料搜集自我介绍继承和发扬传统文化;资料搜集与研读能力;介绍和讲述能力介绍传统文化少年正是读书时课外阅读专题讨论会非连续性文本阅读能力;倾听能力;比较分析能力;内省力倾听综合实践文学部落组织学习共同体编辑班刊交流分享能力;组织策划能力;文学阅读与创作的兴趣;语言文字运用能力发言语文生活七(下) 天下国家故事会;朗诵会;展示会继承和发扬传统文化;讲述能力;朗诵能力;资料搜集与研读能力讲述传统文化孝亲敬老我做起孝亲敬老月活动非连续性文本阅读能力;组织策划能力;实用文写作能力发言与倾听综合实践我的语文生活调查访问搜集整理拓展语文学习空间;梳理探究能力;当代文化参与提问与建议语文生活八(上) 人无信不立专题讨论;讲述故事;访问;主题演讲继承和发扬传统文化;资料搜集;讲述能力;演讲能力传统文化我们的互联网时代搜集网络词语;问卷调查;小型辩论;网络搜索关注社会,关注生活;信息技术辅助学习;观点陈述与辩驳语文生活身边的文化遗产模拟申请与答辩实地考察,获取第一手资料;撰写申请报告;提问与应答;非连续性文本阅读综合实践八(下) 倡导低碳生活主题宣传活动策划与组织;活动文稿撰写;实地考察,获取第一手资料;非连续性文本阅读综合实践古诗苑漫步古诗分类整理;品味鉴赏;朗诵会资料收集与整理;诗歌赏析;诗词朗诵吟唱语文生活以和为贵专题资料收集;时事讨论会继承和发扬传统文化;资料收集;策划与组织活动;聆听与表达意见传统文化九(上) 人无信不立古诗苑漫步身边的文化遗产九(下) 走上辩论台君子自强不息评选年度班级之星(三)文言文(36篇)册次篇目册次篇目七(上)《世说新语》两则咏雪陈太丘与友期行《论语》十二章诫子书/诸葛亮狼/蒲松龄穿井得一人/《吕氏春秋》杞人忧天/《列子》八(下)桃花源记/陶渊明小石潭记/柳宗元《庄子》故事两则北冥有鱼庄子与惠子游于濠梁《礼记》两则虽有嘉肴大道之行也马说/韩愈七(下)孙权劝学/《资治通鉴》卖油翁/欧阳修短文两篇陋室铭/刘禹锡爱莲说/周敦颐河中石兽/纪昀九(上)岳阳楼记/范仲淹醉翁亭记/欧阳修湖心亭看雪/张岱八(上)三峡/郦道元短文两篇答谢中书书/陶弘景记承天寺夜游/苏轼与朱元思书/吴均《孟子》二章富贵不能淫生于忧患,死于安乐愚公移山/《列子》周亚夫军细柳/司马迁九(下)鱼我所欲也/《孟子》唐雎不辱使命/《战国策》送东阳马生序(节选)/宋濂曹刿论战/《左传》出师表/诸葛亮邹忌讽齐王纳谏/《战国策》(四)古诗词(73首,其中课外47首)册次篇目七(上)古代诗歌四首观沧海/曹操闻王昌龄左迁龙标遥有此寄/李白次北固山下/王湾天净沙·秋思/马致远课外古诗词诵读峨眉山月歌/李白江南逢李龟年/杜甫行军九日思长安故园/岑参夜上受降城闻笛/李益课外古诗词诵读秋词(其一)/刘禹锡夜雨寄北/李商隐十一月四日风雨大作(其二)/陆游潼关/谭嗣同七(下)木兰诗古代诗歌五首登幽州台歌/陈子昂望岳/杜甫登飞来峰/王安石游山西村/陆游己亥杂诗(其五)/龚自珍课外古诗词诵读竹里馆/王维春夜洛城闻笛/李白逢入京使/岑参晚春/韩愈课外古诗词诵读泊秦淮/杜牧贾生/李商隐过松源晨炊漆公店(其五)/杨万里约客/赵师秀八(上)唐诗五首野望/王绩黄鹤楼/崔颢使至塞上/王维渡荆门送别/李白钱塘湖春行/白居易诗词五首饮酒(其五)/陶渊明春望/杜甫雁门太守行/李贺赤壁/杜牧渔家傲(天接云涛连晓雾)/李清照课外古诗词诵读庭中有奇树/《古诗十九首》龟虽寿/曹操赠从弟(其二)/刘桢梁甫行/曹植课外古诗词诵读浣溪沙(一曲新词酒一杯)/晏殊采桑子(轻舟短棹西湖好)/李煜相见欢(金陵城上西楼)/朱敦儒如梦令(常记溪亭日暮)/李清照八(下)《诗经》两首关雎蒹葭卖炭翁/白居易课外古诗词诵读式微/《诗经》子衿/《诗经》送杜少府之任蜀州/王勃望洞庭湖赠张丞相/孟浩然课外古诗词诵读题破山寺后禅院/常建送友人/李白卜算子·定慧院寓居作/苏轼卜算子·咏梅/陆游九(上)诗词三首茅屋为秋风所破歌/杜甫酬乐天扬州初逢席上见赠/刘禹锡水调歌头(明月几时有)/苏轼课外古诗词诵读月夜忆舍弟/杜甫商山早行/温庭筠长沙过贾谊宅/刘长卿左迁至蓝关示侄孙湘 /韩愈课外古诗词诵读咸阳城东楼 /许浑无题 /李商隐行香子(树绕村庄)/秦观丑奴儿·书博山道中壁/辛弃疾九(下)词四首渔家傲·秋思/范仲淹江城子·密州出猎/苏轼破阵子·为陈同甫赋壮词以寄之/辛弃疾满江红(小住京华)/秋瑾诗词曲五首十五从军征白雪歌送武判官归京/岑参南乡子·登京口北固亭有怀/辛弃疾过零丁洋/文天祥山坡羊·潼关怀古/张养浩课外古诗词诵读定风波(莫听穿林打叶声)/苏轼临江仙·夜登小阁,忆洛中旧游/陈与义课外古诗词诵读南安军/文天祥别云间/夏完淳山坡羊·骊山怀古/张养浩朝天子·咏喇叭/王磐(五)作文(34次)册次第一单元第二单元第三单元第四单元第五单元第六单元七上热爱生活,热爱写作学会记事写人要抓住特点思路要清晰如何突出中心发挥联想和想象七下写出人物的精神学习抒情抓住细节怎样选材文从字顺语言简明八上——学写传记学习描写景物语言要连贯说明事物要抓住特征表达要得体八下学习仿写说明的顺序学写读后感——学写游记学写故事九上学写诗歌表达观点要清楚议论要言之有据学习缩写论证要合理学习改写九下学写诗歌注意审题立意讲究布局谋篇勤于修改润色选择恰当的表达方式表达力求有创意二、部编教材特点解析(一)“部编版”语文教材的总体特色1.体现核心价值观,做到“整体规划,有机渗透”。

初中语文阅读教学目标的确定和表述

关键词 : 中语文 初

阅读教 学 教学 目标 展需要的 目标要求 。 3 . 文本的体裁 、 内容和特点 新课程倡导为学生而设计教学 , 因此结合

拓宽文化视野和思维空间 , 积极参与先进文化 的传播和交流 , 开展文化专题研究。 五个层次分别显示 着阅读教 学的五个不

阅读教学 目标是语文 阅读教学 的出发点 和归宿点。它是教与学双方通过一 系列的教学

一

最终 目标 发挥积极 的作用 。要从文本出发 , 充分发挥教学 目标在教学活动中的指 向、 激励

变化包括 知识 、 技能 、 情感 态度与价值观等方 实实在在地去落实教学任务。

面的变化 , 这些变化具有 可观测性 、 可测量性 二、 阅读教学 目标的层次性

和评估作用。以马杰( . ne) RMagr行为 目标理论

过程。阅读是学生的个性化行 为, 不应以教师 性 阅读和创 造性 阅读 的能力 ,提倡多角度地 、 不是教师的教学行为 , 要清楚表 明达成 目标的

的分析来代替学生的阅读实践。应让学生在主 有创 意地阅读 , 利用 阅读期 待 、 阅读反思和批 行为主体是学生。

动积极 的思维 和情感 活动 中,加 深理解和体 判等环节 , 拓展思维 空间 , 提高阅读质量。” 在 2行为动词 ( eai ) . B hv r o

学设计理论 , 作以讨论。

一

达形式、 文本特点与风格 、 阅读方式指导等 。 所 有利于阅读 目标 的制订、 执行 和评价。

谓“ 立足文本 ” 是指 注重对文本 内容的理解和 三、 阅读教学 目标 的表述 为 了强调“ 教是为 了学 , 一切从学生 出发”

、

阅读教学 目标的确定依据

一

.

初中语文阅读的多元解读

、

多元解读 的内涵

广的 , 语文学科崇 尚一 种情 境化 , 注重情感体验 的生命活 动状 态。

多元解读 , 就是 同样 的文本在 不同的学生身上或 同一学 生处 从语文文本看 , 其思想 内容 、 情感态度的理解和感 受是 多元 的。文

在不 同的氛围之 中 , 引发 的生活感应不 同 , 触动 的思维 流程 本总是存在着某些“ 白” 不 确定 性” 为读者提供 了 自由发挥 所 所 空 和“ , 不同, 所产生 的心灵震撼不 同 , 引起的联想 、 所 启迪不 同 , 所建构 的 极大 空 间 。 的知识 不同。

觏 教研前沿

2 1 年 1 月 8日 01 0

初中语文阅读的多元解读

文, 洪 昆 邓

摘

要: 多元解读 , 同样 的文本在不 同的学生身上或 同一学 生处在不 同的氛 围之 中, 引发 的生活感 应不 同, 就是 所 所触动 的思维流

程 不同, 所产生的心灵震撼不 同, 引起 的联想、 所 启迪 不同, 所建构 的知识不 同。语文课程丰 富的人文 内涵 , 文本 中的“ 留白” 不确定 与“ 性” 以及 学生 自身个体差异, , 为语 文的多元解读提供 了可能性 。 多元解读就要走进文本, 自主感悟 ; 尊重文本 , 自觉升华 ; 深入 文本 , 激发 情感。多元解读 , 学生凸现本真 , 让 让语文展 现五彩缤纷 的世界。 关键词 : 多元; 解读; 文本 ; 感悟 ; 升华; 情感

不 同都会对 同一文本有着 不同的深刻体会。

二、 阅读教 学的现状

内容的价值取 向, 同时也应尊重学生在学 习过程中的独特体验。”

“ 提倡多角度 、 有创 意的阅读 , 利用阅读期待、 阅读反思和批判等环

中考记叙文阅读答题技巧五步曲

中考记叙文阅读答题技巧五步曲阅读和作文是决定语文成绩的“半壁江山”,因此阅读和作文的成败关系着整个中考语文成绩的成败,尤其是阅读的高难度、低得分已被历年语文中考的实践所证明。

考生要想在这部分取得较好的成绩,教师除了培养学生阅读兴趣能力和引导学生实战练习之外,更重要的是掌握阅读技巧和固定的答题套路。

下面就是小编给大家带来的中考语文记叙文阅读答题技巧五步曲,希望大家喜欢!第一步:通读全文,整体感知文章,揣摩中心任何一部文学作品都是一个整体,文学艺术作品的创作者为了表达自己的所见所闻所想所思所感所悟,他们往往就凝神结思,就会注重整个作品的谋篇布局,使之浑然天成,因此考生看到选文,整体感知非常重要,把文章的整体与部分,部分与部分,段与段之间的条理关系疏通清楚,不能断章取义,片面理解字词句或作者的写作意图。

首先需要的是通读全文一遍,因为现在的阅读题越来越重视联系全文的主旨,没有对全文的整体感知,很难解答试题。

在阅读时考生要运用自己的知识体系的主观能动性,边读边想。

这是根据文体的行文特点来决定,看标题和开头很快就能辨别是什么体裁。

头脑中迅速调出相关的文体知识,按文体的规律边读边边想。

阅读记叙文时考生需要想到以下几点:1.记叙文的线索是全文的主线。

因此找寻记叙文的线索,一定注意研读文章的标题,有时文章的标题就是线索,有时文中反复出现的关键词就是线索,抓住了线索便能迅速理清文章的思路。

2.记叙文的顺序,是作者在谋篇布局上的精心安排。

在记叙文的阅读材料中,弄清文章的行文思路顺序,有助于对文章内容的正确理解和把握。

常见的记叙文的顺序有倒序、插叙、补叙等。

第二步:速读全文,找出文中的金钥匙——“关键字词”关键字词是作者有意留在文中的瑰宝,是了解作者创作意图的依据,也是考生打开阅读题宝库的金钥匙。

理解文章的整体感知仅仅是对文章的初步了解,要想准确把握文意,还得再次速读一遍,找出文中的中心句和表现作者情感的句子,中考的阅读题许多都会联系到文章的主旨,这些句子可以说是答题的关键所在。

部编本初中语文教材教学解读

部编本初中语文教材教学解读一、部编本教材的主要特点:1.双线组织单元,强化学习的综合性和实践性;2.重视兴趣培养,建立“三位一体”的阅读教学体系;3.选文注重经典化、多样化,重视传统文化的理解传承;4.多层次构建自主学习的助学系统,便于学生使用;5.调学生自主活动、体验,重视语文实践;6.合理安排语文知识,随文学习,学以致用。

二、教学内容安排:七年级以培养学生一般的语言能力为主,关注具有普遍意义的阅读方法和阅读策略,例如七年级上册的阅读方法是朗读和默读,七年级下册是精读和略读;在阅读策略方面则着眼于一般阅读能力的形成,并不局限于某一种文体,如整体感知、品味语句、概括中心、厘清思路等,大致按照难易的先后顺序排布,并注意与阅读方法的配合。

八、九年级则以文体阅读为核心,力求培养学生某一类文体的阅读能力。

八年级以实用性文体为主,如新闻、传记、科普作品、演讲词、游记等,交叉安排说明性文章和小说、散文等文学作品的阅读;九年级集中学习诗歌、小说、戏剧等文学作品,交叉安排议论性文章的阅读;这种安排,旨在培养学生阅读说明性、议论性文章以及实用类文本的能力,培养学生初步欣赏文学作品的能力。

三、体现综合性和实践性特点:语文是综合性、实践性很强的学科,忽视这一点,语文教学会更多的陷入课文分析、知识讲解、机械训练中。

随着课改的深入,人们越来越多地认识到培养听说读写综合能力的重要,培养在特定情境中完成特定任务,解决特定问题的能力。

活动探究单元以任务为轴心,以阅读为抓手,整合阅读、写作、口语交际,以及资料搜集、活动策划、实地考察等项目,形成一个综合实践系统,读写互动,听说融合,由课内到课外,培养学生综合运用语文的能力。

其基本设计思路是:文本学习—实践活动—写作。

四、“阅读”教学解读:阅读是语文教学的重中之重,也是教材安排的重点。

一般每册6个单元,每单元4课,全册共24课。

七年级采用现代文和文言文混合编排形式,一般每单元安排1课文言诗文;八年级以后独立编排,每册4个现代文单元,2个古诗文单元。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

初中语文文本解读之五度空间

解读文本是语文学习过程中至关重要的一种能力,深入、准确地品悟和剖析文章的内涵,是课堂阅读教学的重要任务。

现实教学中,不少教师为了图简单,往往强学生所难地让他们去记一些现成归纳出来的结论,这样虽能暂时应付考试,却人为地剥夺了学生深入阅读文本的过程,使得阅读能力的培养变得十分苍白。

笔者认为,语文课对文本的解读需要有足够的时间安排,更需要把握几个重要的方法。

一、有机切入,选对文本解读的角度

有效的切入口起着架构读者与作者的作用,是打通作者意图与读者意义间的桥梁。

一般而言,学生所想往往与作者所思有一定的距离,借助学生现有的的思维,提供一定的思考台阶,有助实现思维的提升。

例如,在《风筝》一课中,教师可以从提问入手:风筝写一对兄弟之间的各种矛盾,他们之间产生矛盾的原因是什么呢?课文中出现了“嫌恶”二字,能否用“讨厌”代替它呢?可见,这里把“嫌恶”和“讨厌”进行了比较,教师巧妙地帮助学生理解了“我”对于风筝厌恶的程度有多少。

有的文章作者并没有在文章中流露出明确的结论,而是像谜一样摆着让读者去揣摩,这其实可以看成作者对读者发出的吁请,希望读者能深入文本去挖掘。

从疑处入手,教师需要在一边点拨,为学生与作者互动提供帮助,让学生逐步加深对题旨的感悟。

教师还可以从文本的语言艺术入手,让学生感受作者的妙笔生花,这种感受过程也是与作者互动的过程。

比如七下《邓稼先》一文在文章中安排了小标题,使得文章思路更清晰,这是一种重要而有特点的表现手法,教师可以抓住这一点来进行设计:第一步,整体阅读全文,让学生给文章大标题增加一个副标题,格式是“一个……人”,然后让学生说出这样写的理由。

第二步,讓学生结合每一个小标题,通过认真阅读,再把小标题试改成“一个……人”,然后讨论哪个小标题更好,为

什么?这样的教学使读与写有机融合为一体,而且很容易使课堂思路凝聚成一条线,实现对文本的有效解读。

二、适时引领,把握文本解读的厚度

不同的文章需要从不同的视角去阅读,教师需要把握文本解读的厚度,让学生深入浅出地获取文本主旨。

1.把薄的文章读厚

如果小文章中包含着大道理,我们需要引导学生进行深入分析。

比如朱德的《回忆我的母亲》是一篇悼文,全文以“特别是她勤劳一生,很多事情值得我永远回忆的。

”突出“勤劳”是母亲美德的闪光点。

但又包含着“我”的成长经历这条暗线,以衬托母亲的伟大。

“在剥削阶级的侵害面前,母亲没有灰心,她对贫苦农民的同情和对为富不仁者的反感却更强烈了”。

她这种刚毅、倔强、爱憎分明的品格,是劳动妇女优秀品德的集中体现。

“她知道我们党的困难,依然在家里过着勤苦的农妇生活”。

说明母亲是一个识大体、顾大局的人,她支持作者走上了革命征途。

这样的文章教师务必带领学生细细品读,从中读懂朱德母亲的多种重要品质,读懂朱德的成长过程中母亲的重要影响作用,读懂作者感恩母亲的情愫。

2.把厚的文章读薄

如果一篇文章内容复杂,描写详细,我们需要认真阅读他,从中找到其真情实感与浅显的道理。

比如七下年级的《叶圣陶先生二三事》的教学,教师如果过于精细化地让学生去发现叶老的品质,就会分散学生对全文主旨的理解,其实这篇文章通过几件事反映的只是叶老“严以律己,宽以待人”的品质,所以教师务必让学生在解读文本时能突出重点,防止走偏。

条理清晰的板书在这里可以起到重要作用。

三、随时拓展,显现文本解读的广度

我们在解读文本过程中,不能孤立地就文论文,而应该用联系的观点看问题,将文本置于具体的场景中,才能理解的更深刻。

1.回到原点,知人论世

文章的时代背景怎么样,作者的成长经历中有什么愿望,这往往

是文章写作的原点。

我们先去了解这个作者身份、经历、所处的时代有什么社会现象与阶级冲突,往往能理解文章所表达的情感的。