部编版2020学年高二语文下学期期末考试试题(新版)人教版

2020学年高二语文下学期期末考试试题(新版)人教版

2019学年下学期高二年级期末考试语文试题1.本试卷分第I卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分。

满分150分,考试时间150分钟。

第I卷阅读题(78分)一、现代文阅读(24分)(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)唐人古体古体诗,亦名古诗、古风或往体诗,指的是产生于唐以前并和唐代新出现的近体诗(又名今体诗)相对的一种诗体。

它的特点是格律限制不太严格,篇幅可长可短,押韵比较自由灵活,不必拘守对偶、声律,有四言、五言、七言、杂言等多种形式。

不过唐人的古体以五言、七言为主,杂言也多以七言为主体。

五七言古诗自汉魏以来已经有了悠久的传统,至唐代又发生了新变。

唐代社会生活领域的扩展和人的思想感情的复杂化,要求诗歌作品在表现范围上有较大的开拓,加上篇幅短小、格律严整的近体诗走向定型化,更促使这种少受时空限制的古诗朝着发挥自己特长的道路迈进。

一般说来,较之魏晋六朝诗歌大多局限于比较单纯的抒情写景,唐人的古诗则趋向笔力驰骋、气象峥嵘、边幅开阔、语言明畅,不仅抒写波澜起伏的情感心理活动,还直接叙述事件,刻画人物,铺捧场景,生发议论,使诗歌表情达意的功能得到空前的发挥。

唐代诗人中也有接近于汉魏古诗含蓄淳厚作风的,如王、孟、韦、柳,但较为少见。

不构成唐人古诗的主流。

另外,在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然。

所以明代格调论者以唐人古诗为汉魏以来古诗的“变体”,并不算错。

只是他们从伸正黜变、荣古虐今的传统观念出发,贬抑唐人古诗的成就,甚至宣言“唐无五言古诗”(李攀龙《唐选诗序》),那就太过分了。

清王士禛《古诗选》在五言古诗部分选了一百多位汉魏六朝作家的作品,于唐人只取陈子昂、张九龄、李白、韦应物、柳宗元五家,还说是“四唐古诗之望,可以略暗焉”(《古诗选.五言诗凡例》),显示出同一偏见。

倒是明末许学灵在《诗源辩体》中强调指出“唐人五古自有唐体”,它以敷陈充畅为特色,不能拿汉魏古诗委婉含蓄的作风来硬加绳尺,可谓通达之见。

人教版2020-2021学年下学期高二语文期末检测卷及答案(含五套题)

密 线学校 班级 姓名 学号密 封 线 内 不 得 答 题人教版2020--2021学年下学期期末考试卷高二 语文(满分:150分 时间: 150分钟)题号一 二 三 四 五 六 七 总分 得分第Ⅰ卷(选择题 共33分)一、(每小题3分,共9分) 阅读下面的文字,完成各题。

今年的暑假,博物馆成了当之无愧的旅游“热点”,可博物馆里展出的“高仿品”却让不少旅客“乘兴而来,败兴而归”。

博物馆不展出真品的原因多种多样,有的是因为真品被外借,不得不拿仿品暂时 ;有的是因为真品品相不好,为了让大家看得更清楚,便将品相更好的仿品拿出来展览;但更多情况下,( ),毕竟真品保护起来工序复杂,用仿品替代则方便许多。

不少游客带着“朝圣”的心情来到文物面前,忽然得知文物竟是仿造的,不免一时间 。

随着公众对博物馆的需求越来越大,几乎让博物馆就是大众的“第二课堂”,学校不仅会组织学生到博物馆参观学习,不少历史爱好者也已然是博物馆的常客。

一些博物馆和文物更是晋升成了“网红”,吸引游客 前来“打卡”。

游客赶来,却只能看到一件仿品,自然心有不甘。

当下,博物馆需要重新“定位”,把真品藏着掖着已经明显挫伤了公众学习参观的兴趣,博物馆的文化教育功能也会跟着大打折扣。

博物馆要收起“高冷范”,转变得生活化些、接地气些,让文化历史因为“活”而变得“火”,更好地发挥文化教育的作用。

1. 依次填入文中横线处的词语,全都恰当的一项是 A. 填补 心灰意冷 陆陆续续 不约而同 B. 补充 心灰意冷 络绎不绝 不远万里 C. 填补 兴味索然 络绎不绝 不远万里 D. 补充 兴味索然 陆陆续续 不约而同2. 下列填入文中括号内的语句,衔接最恰当的一项是 A. 不展出真品的博物馆还是出于成本考虑 B. 由于商业原因,博物馆才不展出真品 C. 出于保密考虑,博物馆才不展出真品 D. 博物馆不展出真品还是出于成本考虑3. 文中画横线的句子有语病,下列修改最恰当的一项是 A. 随着公众对博物馆的需求越来越大,博物馆几乎就是大众的“第二课堂”,不仅学校会组织学生到博物馆参观学习,不少历史爱好者也已然是博物馆的常客。

部编版2020学年高二语文下学期期末考试试题新版-新人教版

2019高二下学期期末考语文试卷一、现代文阅读(36分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题。

在信息化时代,体能与机械能不再成为生产的主要动力,智能成为发展的决定性因素和权威性标准,而互联网的普及、人工智能的广泛运用则进一步将这种决定性与权威性推向顶峰。

信息是什么?通常的意思是音讯消息及其内容和意义。

从本质上讲,信息是事物存在方式和运动状态的属性,是客观存在的事物现象,但是它必须通过主体的主观认知才能被反映和揭示。

从历史唯物主义的立场来看,信息与人的关系实质上就是人的意识与客观世界之间的沟通。

客观世界所包含的各种信息通过与人的感官的相互作用进入人的意识,并在人的大脑中进行加工和处理,被翻译成人与人之间可以交流的语言再现出来。

人类语言成为这种被意识到的信息存在的唯一載体。

因此,信息与人的关系的本质可以表述为,人是信息的主宰者,信息为人所控制,为人服务。

然而,这种关系在信息化社会遭遇了或正在遭遇颠覆性的挑战。

从人的发展的角度来说,人们,包括大多数学者普遍认为信息化为实现人的自由全面发展莫定了基础。

有了这样的共识,人们放松而理所当然地沉醉于数字化信息带给我们的奇妙、自由、淋漓的快感。

而恰恰是这种人对信息逐渐形成并且巩固的心理依赖,将信息与人的本质关系置于了深刻的矛盾之中。

如前所述,现实中的信息必须以人类语言作为自己的唯一载体。

信息化时代诞生了一种特殊的语言,这种语言就是用以再现被人脑加工处理后的信息,并使之能够被认识、被理解、被获取、被保存、被利用以及被再造的计算机语言。

计算机语言虽然也是人类创造,并且也逐渐被广泛使用,但是其背后支撑它的强大的计算机技术却掌握在少部分专业人士手中,公众被远远地甩到了高科技发展的边缘,他们只能按照少数人事先设定的程序和规则在仅有的范围内去选择,成为数字化产品的被动接受者。

数字化信息及其技术形态越多地深入到我们的生活,我们就越严密地被少数人的思维所控制,且这种控制最终会表现为信息对人的控制。

2020年高二人教版语文期末试卷及答案范文

【一】一、阅读下面的文字,回答1—3题.在世界文明对话,公元2世纪到7世纪期间最重要的历史事件当属佛教的东传及其与中华文明的对话。

这一文明对话产生了重要的历史后果,它不仅使佛教融入中华文明,与儒家、道教一起成为中国思想文化的结构性力量,而且也使得佛教获得持续的发展活力,从一个地方性宗教上升为世界性宗教,直到今天仍然发挥其重要的精神作用。

两汉时期,是佛教东传的发生期。

佛教进入中国大地是一个因地域关系自然而然地发生的过程,“其教因西域使臣商贾以及热诚传教之人,渐布中夏,流行于民间”。

(汤用彤)它不是像后来*教教团派出大量传教士有组织地传教活动。

这一点决定佛教进入中国是和平的、非强制性的。

佛教最初传入中国是与当时道家的黄老之术和方士之术互相影响、相得益彰的。

魏晋南北朝时期是佛教东传的扎根期,隋唐时期是佛教东传的开花结果期,这两个时期是佛教文明与中华文明对话的最重要时期。

唐以后,随着三教合流,随着中国化佛教禅宗的盛行,融入中华文明的佛教已经成为中华文明的有机组成部分,佛教已经不是在异族异质文明意义上与中华文明展开对话了。

魏晋时期佛教文明与中华文明的对话主要体现在佛学与玄学的对话上,两种文明对话呈现出佛学的玄学化和玄学的佛学化。

南北朝时期佛教文明与中华文明对话的一个突出特征是皇帝亲自参与对话,如宋文帝曾与僧人论究佛理,宋武帝亲自到寺庙听讲,梁武帝甚至亲制发愿文,皈依佛教,大兴寺庙。

魏晋时期,中外学者合译佛经取得了突出的成绩。

东晋是佛典合译的高峰期。

不仅小乘佛教的基本经典《阿含经》系列被创译,而且大乘佛教的重要经论、密教经典、律典等都被译出。

当时在佛经的翻译解释中大量采用“格义”的方法,即用中国原有经典中的精义与典故来比配佛经中的道理,以便中国信徒的理解与接受。

显然这是一种聪明的文明对话与融合方式。

佛教文明在中土的生根开花结果,还在于佛教本身具有一种对话精神,佛教内部往往通过对话来加深对佛法佛学的理性认识。

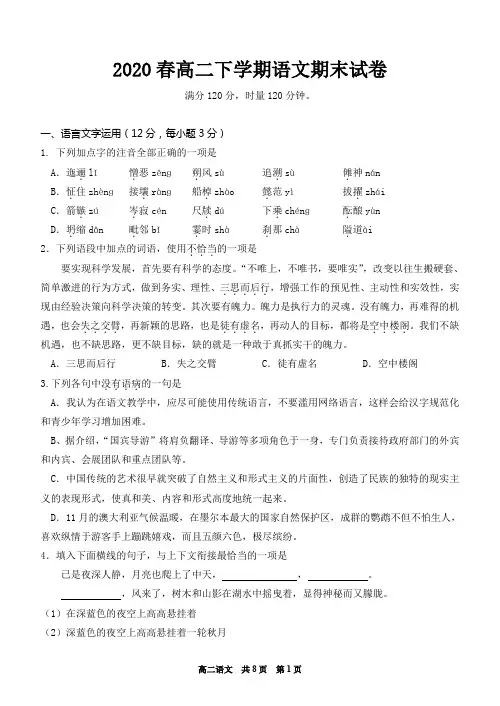

2020春高二下学期语文期末试卷(人教版,含答案)

2020春高二下学期语文期末试卷满分120分,时量120分钟。

一、语言文字运用(12分,每小题3分)1. 下列加点字的注音全部正确的一项是A .迤逦.l ǐ 憎.恶z ēn ɡ 朔.风s ù 追溯.s ù 傩.神n án B .怔.住zh èn ɡ 接壤.r àn ɡ 船棹.zh ào 懿.范y ì 拔擢.zh áiC .箭镞.z ú 岑.寂c én 尺牍.d ú 下乘.ch én ɡ 酝.酿y ùn D .坍.缩d ān 毗.邻b ǐ 霎.时sh à 刹.那ch à 隘.道ài 2.下列语段中加点的词语,使用不恰当...的一项是 要实现科学发展,首先要有科学的态度。

“不唯上,不唯书,要唯实”,改变以往生搬硬套、简单激进的行为方式,做到务实、理性、三思而后行.....,增强工作的预见性、主动性和实效性,实现由经验决策向科学决策的转变。

其次要有魄力。

魄力是执行力的灵魂。

没有魄力,再难得的机遇,也会失之交臂....,再新颖的思路,也是徒有虚名....,再动人的目标,都将是空中楼阁....。

我们不缺机遇,也不缺思路,更不缺目标,缺的就是一种敢于真抓实干的魄力。

A .三思而后行B .失之交臂C .徒有虚名D .空中楼阁3.下列各句中没有语病....的一句是 A .我认为在语文教学中,应尽可能使用传统语言,不要滥用网络语言,这样会给汉字规范化和青少年学习增加困难。

B 、据介绍,“国宾导游”将肩负翻译、导游等多项角色于一身,专门负责接待政府部门的外宾和内宾、会展团队和重点团队等。

C .中国传统的艺术很早就突破了自然主义和形式主义的片面性,创造了民族的独特的现实主义的表现形式,使真和美、内容和形式高度地统一起来。

D .11月的澳大利亚气候温暖,在墨尔本最大的国家自然保护区,成群的鹦鹉不但不怕生人,喜欢纵情于游客手上蹦跳嬉戏,而且五颜六色,极尽缤纷。

【人教版】2020学年高二语文下学期期末考试试题(含解析)(1)

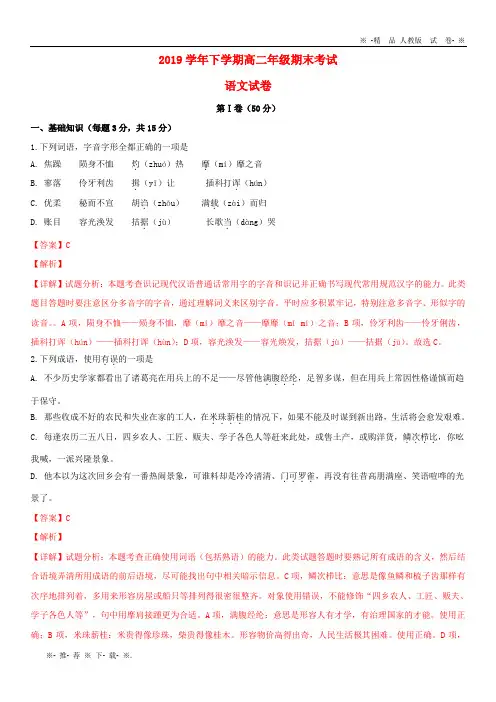

2019学年下学期高二年级期末考试语文试卷第Ⅰ卷(50分)一、基础知识(每题3分,共15分)1.下列词语,字音字形全都正确的一项是A. 焦躁陨身不恤灼.(zhuó)热靡.(mí)靡之音B. 寥落伶牙利齿揖.(yī)让插科打诨.(hún)C. 优柔秘而不宣胡诌.(zhōu)满载.(zài)而归D. 账目容光涣发拮据.(jù)长歌当.(dàng)哭【答案】C【解析】【详解】试题分析:本题考查识记现代汉语普通话常用字的字音和识记并正确书写现代常用规范汉字的能力。

此类题目答题时要注意区分多音字的字音,通过理解词义来区别字音。

平时应多积累牢记,特别注意多音字、形似字的读音。

A项,陨身不恤——殒身不恤,靡(mí)靡之音——靡靡(mǐ mǐ)之音;B项,伶牙利齿——伶牙俐齿,插科打诨(hún)——插科打诨(hùn);D项,容光涣发——容光焕发,拮据(jù)——拮据(jū)。

故选C。

2.下列成语,使用有误..的一项是A. 不少历史学家都看出了诸葛亮在用兵上的不足——尽管他满腹经纶....,足智多谋,但在用兵上常因性格谨慎而趋于保守。

B. 那些收成不好的农民和失业在家的工人,在米珠薪桂....的情况下,如果不能及时谋到新出路,生活将会愈发艰难。

C. 每逢农历二五八日,四乡农人、工匠、贩夫、学子各色人等赶来此处,或售土产,或购洋货,鳞次栉比....,你吆我喊,一派兴隆景象。

D. 他本以为这次回乡会有一番热闹景象,可谁料却是冷冷清清、门可罗雀....,再没有往昔高朋满座、笑语喧哗的光景了。

【答案】C【解析】【详解】试题分析:本题考查正确使用词语(包括熟语)的能力。

此类试题答题时要熟记所有成语的含义,然后结合语境弄清所用成语的前后语境,尽可能找出句中相关暗示信息。

C项,鳞次栉比:意思是像鱼鳞和梳子齿那样有次序地排列着,多用来形容房屋或船只等排列得很密很整齐。

人教版2020学年高二语文下学期期末考试试题 新版人教版

- 1 - 2019高二年级语文学科试题考生须知:1.本卷共 8 页,满分 150 分,考试时间 150 分钟。

2.答题前,在答题卷指定区域填写班级、姓名、考场号、座位3.所有答案必须写在答题卷上,写在试卷上无效。

4.考试结束后,只需上交答题卷。

一、语言文字运用(共 20 分,其中选择题每小题 3分)1.下列词语中加点的字的读音全都正确的一组是( ) A ..(x i è) .(j í)妒 .(y B . .(j ū) .(n ài ) .脚2.下列各句中,没有错别字的一组是( )A .目前,出口疲软,消费低迷,种种手段难以有效促进经济增长,而固定资产投资却可以产 生立杆见影的效果,因而成为各方关注的焦点。

B .书刊要装帧,门面要装潢,居室要装修,营造一个舒适温馨而又口味高雅的家可以说是工 薪阶层中许多人的梦想。

C .季羡林先生是一位有原则的知识分子,对许多重大问题,他都提出过自己的意见,只不过 他很少采取金刚怒目的方式,而是绵里藏针,微言大意。

D .散文是倍受读者青睐的文体,古今中外的散文家凭借生花妙笔,写下了无数文采斐然、脍 炙人口的名篇。

阅读下面的文字,完成 3~4 题。

(甲)报- 2 - 道‘三碗不过(乙) 这是《水浒传》中“景阳冈武松打虎”一节中的情节。

现代社会的人们,可能对广告的狂轰滥炸 产生了厌倦,但假如是在一千多年前的瓷器上作广告,那就能.了。

唐代的长沙窑有 “郑家小口天下“卞家小口天下第一”的铭文;(丙)北京故官博物院收藏的一件白釉花口瓶,腹上刻有“丁道刚作瓶”这样的自吹自擂,一点也不比现3.文段中的加点词,运用不正确的一项是( ) A .充溢 B .司空见惯 C .耳目一新 D .反而 4.文段中画横线的甲、乙、丙句,标点不正确的一项是( ) A .甲 B .乙 C .丙5. 下列各句中没有语病的一句是( )A. 曾记否,我与你认识的时候,还是个十来岁的少年,纯真无瑕,充满幻想。

人教版2020-2021学年下学期高二语文期末检测卷及答案(含两套题)

密 线学校 班级 姓名 学号密 封 线 内 不 得 答 题人教版2020--2021学年下学期期末考试卷高二 语文(满分:150分 时间: 150分钟)题号一 二 三 四 总分 得分一、现代文阅读(36分)(一) 论述类文本阅读 (本题共3小题,9分) 阅读下面的文字,完成1~3题。

人工智能机器人写的诗、画的画、作的曲并不能被称作艺术品。

因为艺术是创作者对客观世界的认识,是其主观情感的呈现;而艺术活动更多是一种创造的过程, 它充满感性色彩,人类艺术创造最大的特征就是情感化。

而人工智能是理性的,它整套艺术生产逻辑基于数据,即便人工智能的文艺创作开始加入情感激发和随机化模块,但创作的内容仍然是从大量作品中提取、分解、组合而成,这种重组方式不能称为情感化的艺术创作。

人工智能目前没有可能创造与人类智力相当或者超过人类智力的作品,因为极具个人色彩的创造性活动是无法复制的。

人类对人工智能文艺创作能力的抗拒和排斥,一方面基于主观情感上的“一时难以接受”,因为在人工智能时代,文学艺术可能会是人工智能机器人留给人类的最后一片施展才华的乐园;另一方面,人工智能在文艺方面的“造诣”,尚处在“低幼”阶段,离人类的文艺创作水平还差很远,并且在相当长一段时间内,仍然难以跟人类匹敌。

以微软机器人“小冰”的绘画作品为例,乍一看,颇具“艺术色彩”,但仔细观察会发现,那些作品仍然难以摆脱元素堆砌的痕迹。

就像“中国的城市化进程”这个主题,小冰所画的内容基本上都在“建筑”“人” “家具”这几个模棱两可的元素上来回重复。

而即便是输入“城市”这个关键词,小冰依旧会把城市跟椅子、时钟这类元素联系到一起,画作也不算完整,甚至过于抽象。

人工智能对于人类生存现实基础的改变,迫使人们不得不重新思考艺术与现实的关系、作家和艺术家在艺术活动中的地位、艺术存在的意义及其终极走向等一系列问题。

正如艺术批评家李心沫所言,在人类的绘画作品和运用人工智能程序绘制的作品已经很难被人进行区分的今天,我们已经无法对人工智能视而不见,一味地唯我独尊或排斥是没有意义的。

2020学年高二语文下学期期末考试试题 新人教版-新版(2)

2019级高二学年下学期期末考试语文试题注意:本试卷分第Ⅰ卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分。

考生作答时,将答案答在答题卡上,在本试卷上答题无效.要求用0.5毫米黑色签字笔在固定区域内答题,固定区域外作答无效。

选择题用2B铅笔填涂。

一、现代文阅读(共35分)(一)论述类文本阅读(共9分,共3小题,每小题3分)阅读下面的文章,完成1-3题。

长期以来,文学创作被看作一种只有作家才能拥有的天赋,而这种天赋是不能或者不易被学校培养的。

正是基于这种观念,我国大专院校的文学教育形成了“不培养作家”的传统,这导致“写作学”在大学学科体系内处于边缘化甚至不被承认的地位,一些大学的中文系一度取消写作学课程和教研室,更谈不上该学科的现代化转型及向“创意写作学”的深度发展。

“创意写作”是一切创造性写作的统称,包含狭义虚构类创造性写作和非虚构类创造性写作等。

创意写作不仅培养作家,还更多地着力于为整个文化产业发展培养具有创造能力的核心从业人才,为文化创意、影视制作、出版发行、印刷复制、广告、演艺娱乐、文化会展、数字内容和动漫等所有文化产业提供具有原创力的创造性写作人才。

今日的中国已经进入了文化产业化发展时代,中国当代文学至此已经不再仅仅是所谓“圣手”作家的天才事业,而是文化产业的一部分。

当代文学的发展已经远远超出了20世纪80年代所谓“纯文学”概念可以概括的范畴,文学写作逐渐成为文学编辑、广告人、编剧、书评人和影评人等的修养基础。

此外,文学经过口头时代、纸面时代的发展,其创作规约和技巧已经无比丰富,超越了绝大多数人可以无师自通的能力范围,没有相对专业的训练,要想成为一个作家已经变得非常困难,而时代主流艺术形式的新变化,更要求我们建构现代意义上的创意写作学,使得这种写作技能可以通过有效途径得以培养。

首先,创意写作学的发展是繁荣当代文学创作的需要。

创意写作学在美国的发展经验告诉我们,科学有效的创意写作学训练可以培养作家、繁荣创作。

【人教版】2020学年高二语文下学期期末考试试题(新版)新人教版

2020学年高二语文下学期期末考试试题注意事项:1.本试题共150分,考试时间150分钟。

2.答卷前,考生务必将自己的姓名和座号填写在答题卡上。

3.回答选择题时,选出每小题答案后,用2B铅笔按规定题号涂在答题卡上。

回答非选择题时,用0.5mm黑色中性签字笔将答案写在答题纸上。

写在本试卷上无效。

一、现代文阅读(35分)(一)论述类文本阅读(本题共3小题,9分)阅读下面的文字,完成1~3题,请将1—3题答案涂在答题卡上,否则无效。

古代汉族成年礼源自上古成丁礼,发展至周代时已经摆脱了以考验为目的的严酷形式,而成为一种强调青年社会责任和赋予青年人权利的彬彬之礼。

成年礼又有男女之分和阶层之分,至今能看到的比较完整的历史记载为《仪礼·士冠礼》中周代士人阶层的成年礼,有些文献中对士人以上的贵族阶层的成年礼也有零星记载,但庶人之成年礼则因“礼不下庶人”之故没有记载。

《礼记·曲礼上》中云“男子二十,冠而字”,即士人阶层男子二十岁时需加冠取字,以示成年。

成年礼有一系列仪式化过程,先要占筮确定行礼日期、选择负责加冠的主宾和赞冠者。

加冠当日,主人要在庙堂准备礼器、酒筵,并于门外,三揖三让,亲迎宾客。

仪式开始,由主宾和赞冠者为冠者行三加冠之礼,初加缁布冠,再加皮弁,后加爵弁,同时颂念不同的祝辞。

冠礼毕,冠者要拜见母亲。

回来后再由主宾为其命字,有了字后再出见乡邻与尊长。

此时主人则以酒筵招待宾客,然后送宾,以后还要派人给主宾赠送俎肉,这样才算完成整套成年礼。

在这个庄重繁复的仪式中,冠者经过一系列显性的仪容改变和新的礼仪知识的习得;亲身感受到了成年所被赋予的诸多权利和责任,此后,冠者就有了祭祀神灵、出征、婚娶以及承担其他社会事物的资格。

女子笄礼在仪式上则要简略得多,并且甫一出现,就是与女子出嫁紧密相连的。

《礼记·曲礼上》云“女子许嫁,笄而字”。

许嫁的年龄一般为十五岁,仪式主要是结发戴簪和命字。

女子从此不再被称呼以小名,而开启了“待字闺中”的人生新阶段。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

2019学年下学期高二年级期末考试语文试题1.本试卷分第I卷(阅读题)和第Ⅱ卷(表达题)两部分。

满分150分,考试时间150分钟。

第I卷阅读题(78分)一、现代文阅读(24分)(一)论述类文本阅读(9分,每小题3分)唐人古体古体诗,亦名古诗、古风或往体诗,指的是产生于唐以前并和唐代新出现的近体诗(又名今体诗)相对的一种诗体。

它的特点是格律限制不太严格,篇幅可长可短,押韵比较自由灵活,不必拘守对偶、声律,有四言、五言、七言、杂言等多种形式。

不过唐人的古体以五言、七言为主,杂言也多以七言为主体。

五七言古诗自汉魏以来已经有了悠久的传统,至唐代又发生了新变。

唐代社会生活领域的扩展和人的思想感情的复杂化,要求诗歌作品在表现范围上有较大的开拓,加上篇幅短小、格律严整的近体诗走向定型化,更促使这种少受时空限制的古诗朝着发挥自己特长的道路迈进。

一般说来,较之魏晋六朝诗歌大多局限于比较单纯的抒情写景,唐人的古诗则趋向笔力驰骋、气象峥嵘、边幅开阔、语言明畅,不仅抒写波澜起伏的情感心理活动,还直接叙述事件,刻画人物,铺捧场景,生发议论,使诗歌表情达意的功能得到空前的发挥。

唐代诗人中也有接近于汉魏古诗含蓄淳厚作风的,如王、孟、韦、柳,但较为少见。

不构成唐人古诗的主流。

另外,在音节上,唐代古诗受今体诗的影响,或则吸取声律的和谐与对仗的工整,或则有意走上反律化的途径,皆不同于晋、宋以前诗歌韵调的纯任自然。

所以明代格调论者以唐人古诗为汉魏以来古诗的“变体”,并不算错。

只是他们从伸正黜变、荣古虐今的传统观念出发,贬抑唐人古诗的成就,甚至宣言“唐无五言古诗”(李攀龙《唐选诗序》),那就太过分了。

清王士禛《古诗选》在五言古诗部分选了一百多位汉魏六朝作家的作品,于唐人只取陈子昂、张九龄、李白、韦应物、柳宗元五家,还说是“四唐古诗之望,可以略暗焉”(《古诗选.五言诗凡例》),显示出同一偏见。

倒是明末许学灵在《诗源辩体》中强调指出“唐人五古自有唐体”,它以敷陈充畅为特色,不能拿汉魏古诗委婉含蓄的作风来硬加绳尺,可谓通达之见。

至于同属唐人古体,五言和七言又有所差别,这个问题比较微妙,须细心体察。

我们看五七言的区分,虽只在每句相差两个字上,但造成的节奏感和韵调感却很不一样。

五言字少,念起来有一种安详舒缓的气度,近乎平时说话的语调;七言音促,上口时会给人以发扬蹈厉的感觉,类似于朗诵或歌唱表演的声腔。

试读“杜陵有布衣,老大意转拙,许身一何惑。

窃比稷与契”(杜甫《自京赴奉先县咏怀五百字》),或者像“暮投石壕村,有吏夜捉人。

老翁逾墙走,老妇出门看”(杜甫《石壕吏》)这样的句子,无论叙事还是抒情,口气何等自然平实,不带任何拖腔。

但如“少陵野老吞声哭,春日潜行曲江曲,江头宫殿锁干门,细柳新蒲为谁颦”(杜甫《襄江头》),以至于“中兴诸将收山东,捷书夜报清昼同,河广传闻一苇过,胡危命在破竹中”(杜甫《洗兵马》)则不管是悲慨还是喜颂,是仄脚还是平收,念起来都有一种异乎寻常说话的调门。

抑扬顿挫,铿锵成韵。

我国古代传统上有读诗和歌诗的区分,西洋歌剧音乐亦有宣叙调与咏叹调的歧异,五言和七言在调式上的分别大抵如此。

这就是为什么五七言古诗尽管都起源于民歌,而五言诗在东汉叶以后即日渐脱离音乐,取得独立的发展,七言诗却长时期停留在乐府歌行体的范围内,直到唐代还常以七言短章合乐歌唱的缘故。

(节选自陈伯海《唐诗学引论》,有删改)1. 关于古体诗,下列表述符合原文意思的一项是()(3分)A.古体诗产生于唐代以前,在唐出现篇幅短小、格律严整、生命力更强的近体诗后,逐渐走向衰微。

B.古体诗的格律限制并不严格,因而形成了篇幅可长可短,押韵自由灵活,不必拘守对偶与声律的特点。

C.古体诗在形式上有四言、五言、七言、杂言等多种;唐人古体以五言、七言为主,更似绝句律诗。

D.五七言古体至唐而新变,是多种因素作用的结果;唐人古体虽为“古体”,其实已与以往古风不同。

2.下列关于“汉魏古诗”和“唐人古诗”的理解与分析,不正确的一项是()(3分)A.汉魏古诗大多局限于比较单纯的抒情写景,在作品表现范围上,不像唐人所作古诗那样开阔。

B.就含蓄淳厚的作风而言,汉魏古诗略胜一筹;就表情达意的功能而论,唐人古诗则更具优势。

C.唐人古诗有的在今体诗的影响下表现为声律和谐与对仗工整,有的继承汉魏古诗有意“反律化”。

D.两者各具特色,由汉魏古诗到唐人古诗,是变化,是拓展;一味地贬抑唐人古诗,失之偏颇。

3. 根据原文内容,下列理解和分析不正确的一项是()(3分)A.清王士禛对唐人五言古诗只认可五家,足见其偏见;明许学夷明察唐人五古特色,其观点可谓通达。

B.本文第三段采用了对比论证的方法,明确了唐人古体中的五言和七言在节奏感和韵律感方面的不同。

C.本文引用的语句分诗论和诗句两类,其作用是帮助读者准确把握不同时代古体诗形式和内容的异同。

D.白居易《琵琶行》中的“弦弦掩抑声声思,似诉平生不得志”,抒情悲慨,读来抑扬顿挫,铿锵成韵。

(二)文学类文本阅读(15分)阅读下面文字,完成4~6题。

荒芜刘平儿子一家都进城了,就冬爷一个人守着老院子。

儿子最早进城打工,五年前就去了。

三年前,又把媳妇带去了,说打工比在家强。

去年,干脆把孙子也带走了,在城里上学。

“狗东西!都去当城里人了。

”冬爷心里很不得劲儿。

老院子有六间砖瓦房,空空荡荡的。

冬爷喜欢儿子一家在家时的日子,一家子人在院子里进进出出,干活的干活,上学的上学,每天都踏踏实实的。

现在,院坝里长出了草,儿子媳妇和孙子的睡房,都开始结蜘蛛网。

冬爷努力让老院子有些生机,他养了八只鸡、三只鸭、两只鹅、一头猪,还种菜。

但冬爷对家里的四亩地却束手无策,地都荒了,冬爷努力多种一些,也只种了一亩。

还有三亩,都荒着。

地里杂草疯长,丝茅草、芭地草、打破碗,啥都有,把地都铺满了。

冬爷把鸡鸭鹅赶到地里啄草,可几天后又长出来了。

冬爷感觉心里像有几只毛毛虫在爬,农民的地里不种庄稼,放鸡鸭鹅,他觉得是笑话。

村里很多青壮年都进城打工了,守在家里的都是老人。

大片大片的地,都荒了,望去,满眼乱草。

冬爷打算今年过年和儿子好好谈谈。

三个月前儿子打电话回来说春节要回来过年。

他要和儿子谈谈那三亩地的事,觉得那么好的地不能就那么荒着,一定要想个啥办法,让地里种上东西。

在冬爷的意识里,农民让土地荒着就是犯罪。

为了让那三亩地不荒着,冬爷想过很多法子。

去年开春前,他专门去找过蔫瓜,让他来种,种出的东西都归蔫瓜,只要地不荒着就行。

蔫瓜今年四十二岁,有一身蛮力,但脑子不好使,没女人肯嫁给他,一个人在家守着病恹恹的老娘,是村里唯一没出去打工的壮劳力。

蔫瓜很勤快,捡了一些别人丢弃的地种。

蔫瓜说:“冬爷!我已经捡了三亩多地种了,再多就不行了。

”冬爷又找过几个看上去身体还不错的人,可人家都说,自家的地都种不完。

夜里躺在床上,冬爷常常想,要是老伴还在就好了。

可老伴八年前就走了。

这个冬天很冷,村里有几个老人先后走了。

蔫瓜的老娘也在刚要进腊月的时候走了,没赶上过年。

圈里的猪肥了,就要过年了。

一大早,冬爷就雇了人来杀猪,又去请蔫瓜来帮忙。

杀猪、烧水烫毛、开膛破肚,长案板上,就堆满了红红白白的肉。

晚上喝了酒,蔫瓜走的时候,冬爷送了一刀宝肋给他。

肉腌七天就熏上了。

灶台前的梁上,挂得满满当当的。

冬爷每天烧谷草熏肉,心里也盼着儿子一家回来过年。

冬爷熏着腊肉等儿子他们回来。

除了一家人好好团聚团聚,冬爷还要认真和儿子谈谈土地的事。

他觉得那么好的地不能就那么荒着。

可冬爷没想到的是,腊月十五,儿子突然打电话回来说,今年春节不能回来过年了,领导安排他值班,挣三倍的工钱。

“狗东西!不回来,老子那么多肉拿来喂狗。

”冬爷很愤怒。

第二天,冬爷决定再找蔫瓜商量商量,让他别捡别人家的地种,把冬爷自家的那三亩地种了。

年后开春地里就有活了,季节误不得,要早做打算。

冬爷去的时候拎了一个腊猪头,他下了决心,付出一些代价也要说服蔫瓜把那三亩荒着的地种了。

那天是蔫瓜老娘的“五七”,冬爷去的时候,蔫瓜刚给老娘烧了“五七”回来。

冬爷把腊猪头递给蔫瓜,蔫瓜说:“冬爷!咋还给我猪头?”冬爷说:“再商量商量。

”蔫瓜说:“商量啥?”冬爷说:“种地的事。

”商量来商量去,可蔫瓜咋也不答应。

冬爷急了,说:“蔫瓜!你一身力气,多种三亩地要死?只要你应下来,种出的东西都归你,我还每亩地倒贴你两百块钱!咋样?”冬爷豁出去了。

蔫瓜怔怔地看着冬爷,不说话。

冬爷说:“种不种?蔫瓜你给个准话!”蔫瓜笑笑,无可奈何的样子,说:“冬爷!不是我不帮,我老娘走了,明年我也打算出去找活路做了。

原来捡的那些地,明年也都不种了。

”离开蔫瓜家,冬爷不知道咋就来到了自家地边。

看着那一片长满荒草的地,冬爷心里也一片荒芜。

(选自《小小说大世界》2017年第3期,有删改)4.下列对小说相关内容和艺术特色的分析鉴赏,不正确的一项是(3分)A.冬爷在儿子一家离开农村去城市生活后非常生气,“狗东西!都去当城里人了”表达了冬爷对儿子一家去城市生活的愤慨和无奈。

B.城乡经济发展不均衡,很多农村的年轻人认为“打工比在家强”,纷纷从农村转移到城市,农村的主要劳动力丧失,造成了农村部分土地的荒芜。

C.“蔫瓜”是小说中不可或缺的人物,他一方面推动着情节的发展,一方面反衬着主人公冬爷,让冬爷的形象在其面前显得高大、积极。

D.小说充满乡土气息,采用朴实的语言、简洁流畅的叙事风格,反映了新时期农村的新问题,切口小但主旨深远,发人深思。

5.为了不让土地荒芜,冬爷前前后后做了哪些努力?结果如何?(5分)答:6.请结合文本分析画线句反映了冬爷怎样的心理。

(6分)答:二、古代诗文阅读(54分)(一)文言文阅读(28分)阅读下面的文言文,完成7~9题。

元行钦,幽州人,为刘守光裨将。

与李嗣源战于山北,身中嗣源七矢。

拔矢而战,反中嗣源。

屡败,乃降嗣源。

嗣源谓其壮士,以为养子。

从战,数立功。

庄宗闻其骁勇,取之为散员都部署。

庄宗与梁军战,军败而溃,梁兵数百追及,攒槊围之。

行钦驰一骑,夺剑断其二矛,斩首一级,梁兵解去。

庄宗持行钦泣曰:“富贵与卿共之!”由是宠绝诸将。

赵在礼反,庄宗以为邺都行营招抚使,将二千人讨之。

行钦以诏书招在礼。

在礼登城谓行钦曰:“将士经年离去父母,不取敕旨奔归,追悔何及?若公善为之辞,尚能改过自新。

”行钦曰:“天子以汝等有社稷之功,小过必当赦宥。

”在礼再拜,以诏书示诸军。

皇甫晖从旁夺诏书坏之,军士大噪。

行钦攻邺无功,庄宗欲自将以往,群臣皆谏止,乃遣明宗①讨之。

明宗军城西,行钦军城南。

而明宗军变,与在礼合。

行钦闻之,退屯卫州,以明宗反闻。

庄宗遣李从璟驰诏明宗计事。

从璟,明宗子也。

行至卫州,而明宗已反,行钦乃系从璟,将杀之,从璟请还京师,乃许之。

明宗引兵南,行钦率兵趋还京师。

从庄宗幸汴州,行至荥泽,闻明宗已渡黎阳,庄宗复遣从璟通问于明宗,行钦以为不可,因击杀从璟。