环境空气采样规范

环境空气质量监测规范

环境空气质量监测规范环境空气质量监测规范是指在监测环境空气质量时需要遵循的一系列规定和标准。

监测环境空气质量是保障人类健康和环境可持续发展的重要技术手段之一,因此制定规范对于保证监测结果准确、可比、科学具有重要意义。

以下是一个环境空气质量监测规范的示例,其详细内容包括监测目标、监测方法、监测点位布局等方面。

一、监测目标1.监测主要大气污染物的浓度,如二氧化硫、氮氧化物、PM2.5、PM10等。

2.监测主要大气污染物的来源和分布情况。

3.监测大气污染对人体健康和环境的影响。

4.监测大气污染控制效果和环境改善程度。

二、监测方法1.采用合适的监测仪器设备,确保监测结果的准确性和可靠性。

2.采样点位应具有代表性,能全面反映监测区域内空气质量状况。

3.监测样品的采集和保存应符合相关标准和要求。

4.监测方法应符合国家或地方规定的标准。

三、监测点位布局1.监测点位的选择应根据监测目标和监测区域的特点进行合理规划。

2.监测点位应选取不同类型的区域,包括城区、生态保护区、工业区等,以全面掌握监测区域内的空气质量情况。

3.监测点位之间应保持一定的距离,以避免相互污染和干扰。

四、监测频率1.连续监测指标污染物的浓度,如每小时采样一次。

2.定期监测主要污染物的浓度,如每天或每周采样一次。

3.特殊情况下需要进行临时监测,如环境事故、大气污染事件等。

五、监测结果的处理和报告1.监测结果的处理应根据相关规定进行计算和分析。

2.监测结果应及时报告给相关单位和部门,以便及时采取相应的环境保护和污染治理措施。

3.监测结果应向公众公开,并提供易于理解和比较的形式。

六、监测数据的质量控制1.严格按照监测方法进行操作,避免操作错误和干扰。

2.定期对监测仪器设备进行校准和维护,确保其准确性和稳定性。

3.参加质量控制和质量保证的评估活动,提高监测数据的可信度和可比性。

七、监测人员的培训和管理1.监测人员应具备相关岗位要求的知识和技能,并定期进行培训和考核。

环境空气采样规范

环境空气采样作业指导书1.采样工作流程1.1监测项目调查现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。

监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。

1.2实验室采样前准备现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。

1.2.1采样前准备的仪器设备和辅助材料包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。

1.2.2仪器设备的运行检查在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。

1.3现场采样前准备1.3.1复核现场工况,是否适宜进行采样。

1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位。

1.3.3按要求连接采样系统1.4.气态污染物1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。

记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。

气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。

1.5颗粒物采样1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。

同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。

启动采样器进行采样。

记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。

1.5.2采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。

大气污染物采样技术规范

大气污染物采样技术规范一、范围本导则在进行环境空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。

本导则适用于环境空气中各种化学污染物的采样。

二、采样环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求按《环境监测技术规范》大气部分执行。

sOz采样:空气采样器:用于短时间采样的普通采样器,流量范围0-1L/min。

用于24h 连续采样的采样器应具有恒温、恒流、计时、自动控制仪器开关的功能。

流量范围0.2-0.3L/min,采样器均应在采样前进行气密性检查和流量校准。

吸收器的阻力和吸收效率应满足技术要求。

1.短时间采样:根据空气中二氧化硫浓度的高低,采用内装10ml吸收液的U形多孔吸收管,以0.5L/min的流量采样。

采样吸收液温度的最佳范围在23-29℃,采样时间为45min—1h。

2.24小时连续采样:用内装50ml 的吸收液的多孔吸收管,以0.2—0.3L/min 的流量连续采样18—24h。

吸收液温度须保持在23-29℃的范围。

一、范围本导则在进行环境空气污染物监测时,对采样点位,采样高度,采样时间和频率,以及采样方法和质量保证措施等项做出规定。

本导则适用于环境空气中各种化学污染物的采样。

二、采样环境空气监测中的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求按《环境监测技术规范》大气部分执行。

sOz采样:空气采样器:用于短时间采样的普通采样器,流量范围0-1L/min。

用于24h 连续采样的采样器应具有恒温、恒流、计时、自动控制仪器开关的功能。

流量范围0.2-0.3L/min,采样器均应在采样前进行气密性检查和流量校准。

吸收器的阻力和吸收效率应满足技术要求。

1.短时间采样:根据空气中二氧化硫浓度的高低,采用内装10ml吸收液的U形多孔吸收管,以0.5L/min的流量采样。

采样吸收液温度的最佳范围在23-29℃,采样时间为45min—1h。

2.24小时连续采样:用内装50ml 的吸收液的多孔吸收管,以0.2—0.3L/min 的流量连续采样18—24h。

环境空气采样规范标准

环境空气采样作业指导书1.采样工作流程1.1监测项目调查现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。

监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。

1.2实验室采样前准备现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。

1.2.1采样前准备的仪器设备和辅助材料包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。

1.2.2仪器设备的运行检查在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。

1.3现场采样前准备1.3.1复核现场工况,是否适宜进行采样。

1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位。

1.3.3按要求连接采样系统1.4.气态污染物1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。

记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。

气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。

1.5颗粒物采样1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。

同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。

启动采样器进行采样。

记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。

1.5.2采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。

环境空气质量监测技术规范

环境空气质量监测技术规范环境空气质量是一个国家和城市发展的重要指标之一,也是影响人类健康和生存环境的重要因素。

因此,为了保障公民的健康权和生存环境的稳定,相关政府部门出台了环境空气质量监测技术规范,该规范旨在规范环境空气质量监测工作,提高监测工作的精度和可靠性,以便对环境空气质量进行科学、准确的评价。

环境空气质量监测技术规范的主要内容包括采样、分析、评价和数据管理等方面。

下面分别进行详细阐述。

一、采样1.1 采样点的设置:环境空气质量监测需要在城市的不同区域、各类工业场所、交通繁忙地段、居民区等场所设置采样点,采样点应按照国家标准的要求设置。

采样点的设置应当准确反映环境空气质量的状况,严禁人为干扰。

1.2 采样器的选择:采样器应根据监测要求和监测目的进行选择。

大气颗粒物的采集应采用高效低流阻的过滤膜,确保充分采集颗粒物的质量和数量。

VOCs的采集要求采样时间长,因此需要选择大容积采样器或超低流采样器。

1.3 采样条件的控制:采样器的摆放位置和采样时间应严格按照规定进行控制。

颗粒物采样器应放置在1.5米以上,以避免被尘土和植物干扰。

低流采样器可以采用移动式采样,以达到更好的采样效果。

二、分析2.1 样品的保存:样品采集结束后,应当及时进行处理和保存。

对于放射性物质、异味物质、揮發性有机物等特殊物质的采样,样品的保存时间和条件要求更高。

2.2 分析方法的选择:环境空气质量监测方法的选择,应当根据被测物质的种类、浓度、检出限、加标回收率及误差等指标进行评估和比较,并且应当参考国家标准和质量认证机构的标准。

对于具有毒性、危险性的物质,应采取高灵敏度、高精度的分析方法。

2.3 实验室的质量控制:监测实验室应实行统一的实验室质量保证方案。

每批次样品在分析前必须要进行质量的控制,确保样品与标准物质之间的准确性、一致性和可复性。

三、评价评价是环境空气质量监测的核心。

评价方法应根据不同污染物的物理化学特性、毒性特性、环境分布特点等因素进行设计。

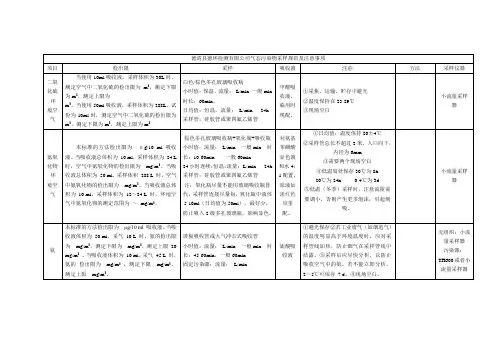

气态污染物采样规范注意事项

①有组织需要有加热至120℃的玻璃夹套

②采样管为聚四氟乙烯管/硬质玻璃

③避光保存,采集后不立即分析放入2-5℃的冰箱保存48h。

④有组织采样时戴防毒面具。

固定污染源排气中氰化氢的测定异烟酸-吡唑啉酮分光光度法HJT 28-1999

无组织:小流量采样器

有组织:加热枪+小流量

氯化氢

环境空气,标准状态下采样体积为60L时,定容体积为10ml时,方法检出限为m3,测定下限为m3。

白色/棕色多孔玻璃吸收瓶

小时值:保温,流量:L/min一般min时长:60min。

日均值:恒温,流量:L/min 24h

采样管:硅胶管或聚四氟乙烯管

甲醛吸收液,

临用时现配。

①采集、运输、贮存中避光

②温度保持在23-29℃

③现场空白

小流量采样器

氮氧化物-环境空气

本标准的方法检出限为μg/10 ml吸收液。当吸收液总体积为10 ml,采样体积为24 L时,空气中氮氧化物的检出限为mg/m3。当吸收液总体积为50 ml,采样体积288 L时,空气中氮氧化物的检出限为mg/m3。当吸收液总体积为10 ml,采样体积为12~24 L时,环境空气中氮氧化物的测定范围为~mg/m3。

氢氧化钠吸收液+滤筒

①采样管为聚四氟乙烯管/聚乙烯塑料管/橡胶管

②专用采样枪

大气固定污染源氟化物的测定离子选择电极法HJT 67-2001

加热枪+烟尘采样器

氰化氢

无组织:当采样体积为30L时,检出限为2×10-3mg/m3,测定范围为mg/m3;

污染源:当采样体积为5L时,检出限为m3,测定范围为mg/m3。

污染源,标准状态下采样体积为10L时,定容体积为50ml时,方法检出限为m3,测定下限为m3。

环境空气采样规范

环境空气采样作业指导书1.采样工作流程1.1监测项目调查现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。

监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。

1.2实验室采样前准备现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。

1.2.1采样前准备的仪器设备和辅助材料包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。

1.2.2仪器设备的运行检查在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。

1.3现场采样前准备1.3.1复核现场工况,是否适宜进行采样。

1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位。

1.3.3按要求连接采样系统1.4.气态污染物1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。

记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。

气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。

1.5颗粒物采样1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。

同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。

启动采样器进行采样。

记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。

1.5.2采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。

环境空气质量监测规范-中华人民共和国环境保护部

环境空气质量监测规范(试行)第一章总则第一条为防治空气污染,规范环境空气质量监测工作,根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国大气污染防治法》和《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的有关规定,制定本规范。

第二条本规范规定了环境空气质量监测网的设计和监测点位设置要求、环境空气质量手工监测和自动监测的方法和技术要求以及环境空气质量监测数据的管理和处理要求。

本规范适用于国家和地方各级环境保护行政主管部门为确定环境空气质量状况,防治空气污染所进行的常规例行环境空气质量监测活动。

第三条国务院环境保护行政主管部门负责国家环境空气质量监测网的组织和管理,各县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门可参照本规范对地方环境空气质量监测网进行组织和管理。

第二章环境空气质量监测网第四条设计环境空气质量监测网,应能客观反映环境空气污染对人类生活环境的影响,并以本地区多年的环境空气质量状况及变化趋势、产业和能源结构特点、人口分布情况、地形和气象条件等因素为依据,充分考虑监测数据的代表性,按照监测目的确定监测网的布点。

监测网的设计,首先应考虑所设监测点位的代表性。

常规环境空气质量监测点可分为4类:污染监控点、空气质量评价点、空气质量对照点和空气质量背景点。

第五条国家根据环境管理的需要,为开展环境空气质量监测活动,设置国家环境空气质量监测网,其监测目的为:(一)确定全国城市区域环境空气质量变化趋势,反映城市区域环境空气质量总体水平;(二)确定全国环境空气质量背景水平以及区域空气质量状况;(三)判定全国及各地方的环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求;(四)为制定全国大气污染防治规划和对策提供依据。

第六条各地方应根据环境管理的需要,按本规范规定的原则,设置省(自治区、直辖市)级或市(地)级环境空气质量监测网(以下称“地方环境空气质量监测网”),其监测目的为:(一)确定监测网覆盖区域内空气污染物可能出现的高浓度值;(二)确定监测网覆盖区域内各环境质量功能区空气污染物的代表浓度,判定其环境空气质量是否满足环境空气质量标准的要求;(三)确定监测网覆盖区域内重要污染源对环境空气质量的影响;(四)确定监测网覆盖区域内环境空气质量的背景水平;(五)确定监测网覆盖区域内环境空气质量的变化趋势;(六)为制定地方大气污染防治规划和对策提供依据。

环境空气采样要求规范

环境空气采样作业指导书1.采样工作流程1.1监测项目调查现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,清楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。

监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检查监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。

1.2实验室采样前准备现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。

1.2.1采样前准备的仪器设备和辅助材料包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS;吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱,含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、镊子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。

1.2.2仪器设备的运行检查在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。

1.3现场采样前准备1.3.1复核现场工况,是否适宜进行采样。

1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳定度等气候条件,确定监测点位。

1.3.3按要求连接采样系统1.4.气态污染物1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。

记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。

气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。

1.5颗粒物采样1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用清洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表面上的灰尘,将采样滤膜毛面向上,平放在滤膜支持网上。

同时核查滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。

启动采样器进行采样。

记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。

1.5.2采样结束后,取下滤膜夹,用镊子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检查在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮廓不清晰的现象。

室内空气采样规范

室内空气采样规范随着城市化进程的不断推进,人们生活在室内的时间越来越长,室内环境的质量对我们的健康影响越来越大。

室内空气污染是目前人们比较关注的问题之一,而室内空气采样是检测室内空气污染的重要手段之一。

但是,由于采样过程中存在一些误差和干扰因素,为了提高室内空气采样的准确性和可信度,需要严格遵守一些采样规范。

一、采样前的准备1. 选取采样点在进行采样之前,需要根据实际情况选择合适的采样点。

一般而言,需要考虑以下几个因素:(1) 样品目的:如果样品是为了评估人类健康风险,应该选择离人更近的采样点;如果是为了评价环境,应该选择代表性的或者容易受到污染的采样点。

(2) 空气流动情况:空气流动情况会影响空气污染物的扩散和分布。

如果空气流动较小的地方,空气采样结果相对稳定,反之则不稳定。

(3) 采样时间:根据不同的污染物,需要在不同的时间内进行采样。

例如,甲醛的浓度在空气中会随着室温的变化而变化,因此需要在几个时间点进行采样。

2. 准备采样器材在进行室内空气采样之前,需要准备一些采样器材。

例如:空气采样器、采样毛细管、采样瓶、采样漏斗等。

需要注意的是,采样器材应该具有一定的防污染能力,在采样前需要进行消毒和干燥处理。

二、采样过程的注意事项1. 采样位置在正式采样前,需要将采样点的位置确定,并将采样器材放置在预定位置。

一般而言,采样器材应该尽量避免与室内其他物品接触,以免产生干扰。

2. 采样浓度为了保证采样结果的准确性和可比性,采样浓度应该符合要求。

如果浓度过高或者过低,都会影响分析结果。

一般而言,采样浓度应该在合理范围内。

3. 采样时间采样时间的长短会直接影响到采样结果的准确性和可靠性。

一般而言,采样时间应该在1到2小时之间。

如果时间过长,会受到采样器材污染和样品变化的影响。

4. 采样流量采样流量是指在采样过程中,空气通过采样器的速度。

采样流量应该根据不同的采样器材和采样场所进行适当调节。

过高或过低的采样流量会影响分析结果的准确性。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

环境空气采样作业指导书1.采样工作流程1.1监测项目调查现场监测人员认真了解监测对象的生产设备、工艺流程,淸楚主要污染源、主要污染物及其排放规律,查看环保措施落实和环保设施运行情况。

监控生产负荷,调查现场环境(气象、水温、污染源)有关参数和周边环境敏感点,检査监测点位符合性及安全性,搜集与编制监测报告有关的各种技术资料并做好相关记录。

1.2实验室采样前准备现场监测人员领取采样容器、滤膜,准备现场监测和采样所用的仪器设备、器具、样品标签、现场固定剂等,并完成设备的运行检查。

1. 2. 1采样前准备的仪器设备和辅助材料包括:采样器、风速风向仪、气温气压计、GPS:吸收瓶(内装配制好的吸收液,装箱, 含空白、平行)、滤膜(含空白和备用膜)、银子、凡士林、剪刀、手套、封口膜、电池、原始记录单、交接单、样品标签和笔等相关仪器物品。

1.2.2仪器设备的运行检査在领用时,要检查并填写仪器的使用记录,尤其检查采样流量是否需要校准,并对采样器进行气密性检查。

1.3现场采样前准备1. 3. 1复核现场工况,是否适宜进行采样。

1.3.2观测现场风速风向,局地流场、大气稳左度等气候条件,确左监测点位。

1. 3. 3按要求连接采样系统1.4.气态污染物1.4.1.将气样捕集装置串联到采样系统中,核对样品编号,并将采样流量调至所需的采样流量,开始采样。

记录采样流量、开始采样时间、气样温度、压力等参数。

气样温度和压力可分别用温度计和气压表进行同步现场测量。

1.5颗粒物采样1.5.1打开采样头顶盖,取出滤膜夹,用淸洁干布擦掉采样头内滤膜夹及滤膜支持网表而上的灰尘,将采样滤膜毛而向上,平放在滤膜支持网上。

同时核査滤膜编号,放上滤膜夹,安好采样头顶盖。

启动采样器进行采样。

记录采样流量、开始采样时间、温度和压力等参数。

1.5.2采样结朿后,取下滤膜夹,用役子轻轻夹住滤膜边缘,取下样品滤膜,并检査在采样过程中滤膜是否由破损现象,或滤膜上尘的边缘轮糜不淸晰的现象。

若有,则该样品膜作废, 需重新采样。

确认无破裂后,将滤膜的采样而向里对折两次放入与样品膜编号相同的滤膜袋(盒)中。

记录采样结束时间、采样流量、温度和压力参数。

1.6采样记录相关事项环境空气采样记录包括:监测项目、样品批号、采样点位、采样日期、采样时间(开始、结束)、样品编号、气温、大气压、采样流量、采样体积、天气状况、风速、风向、采样人、审核人。

填写采样记录注意事项:样品批号和样品种类一左要填写:标况体积一立要计算正确:发生异常情况,备注栏和副架说明处一泄要填写淸楚;记录单上不能有涂改的痕迹,修改要规范:1.7样品转移、交接。

工作结束,现场监测人员应妥善保管原始记录,安全、规范运输样品,及时与样品管理员进行交接并填写交接记录。

2.采样工作中的注意事项2.1采样前检查气密性时要接干燥瓶,吸收瓶不能接以防倒吸。

2.2采样结束后,取下样品,将气体吸收装置进、出口密封,按相应项目的标准监测分析方法要求运送和保存待测样品。

2.3用超细玻璃纤维滤膜采样时,应对光线检查滤膜是否有损坏,如有损坏,停止使用。

2.4采集气体样品时,注意吸收瓶溶液的颜色,如果未采样已变色,则该样品作废。

2.5现场空白样的放宜:启动采样气路时,同时将空白样的吸收瓶封口膜打开,气路采样结朿时,同时将空白样封口;准备空白滤膜装入切割头中放苣在空气中,采样后结束后按照滤膜采样同样方法放入滤膜袋中,运回实验室检测,空白滤膜前后两次称量质量之差应远小于采样滤膜上的颗粒物负载量,否则次批次采样监测数据无效。

2.6向采样器中放置和取出滤膜时,应佩戴聚乙烯手套等实验室专用手套(和实验室人员称量滤膜所带的手套相同),使用无锯齿状银子。

2.7采样进气口必须暴需在空气中(箱体盖子可以不盖,几乎不影响吸收液温度)。

2.8夏天仪器应尽量避免放置在太阳下尿晒,以防止吸收液蒸发,可将仪器放置于树荫处或适当遮盖。

2.9采样器显示的气温和气压未经过校准,不能直接读取,现场气温、气压应由校准过的设备读取。

2.10现场记录实况,标况需根据实况计算,实况和标况都要在原始记录中体现。

2.11采样记录单上采样人员签字应为2人,其中1人为监督人员。

2.12干燥硅胶不宜放置太多,超过1/2 —点即可,注意检査硅胶罐的密封性。

3.采样过程中遇到的问题3.1检查采样器的气密性按要求连接采样系统,并检查连接是否正确,启动气路,先检测整段气路的气密性,堵住进气口,若采样器流量读数有明显下降,松开后读数迅速回升,则整段气路气密性完好:若堵住进气口后,采样器流量无明显变化,说明由漏气现象,需要分段检测气密性,步骤如上。

3.2监测前勘査内容3. 2. 1被测单位基本情况1)被测单位的名称、性质和立项建设时间被测单位立项建设的时间:是为了确泄其应执行现有源还是新建源的排放标准。

2)主要原、辅材料和主、副产品,相应用呈:和产虽等应重点调査用量大,并可能产生大气污染的材料和产品。

应列表说明,并予以必要的注解。

目的是为了确定排放的主要污染物。

3)单位平而布置图标出基本方位:车间和其他主要建筑物的位置,名称和尺寸;有组织排放和无组织排放口及其主要参数;排放污染物的种类和排放速率;单位区域内的主要地形变化:单位周界恫墙的髙度和性质(封闭式或通风式)等。

单位周界外的主要环境敏感点,包括:影响气流运动的建筑物和地形分布:有无排放被测污染物的源存在等进行调査,并标于单位平而布置图中。

3. 2. 2被测无组织排放源的基本情况调査除排放污染物的种类和排放速率(估计值)之外,还应重点调查被测无组织排放源的排出口形状、尺寸、髙度及其处于建筑物的具体位置等,应有无组织排放口及其所在建筑物的照片。

3. 2. 3排放源所在区域的气象资料调查一般情况下,可向被测污染源所在地区的气象台(站)了解当地的“常年”气象资料,其内容应包括:1)按月统计的主导风向和风向频率;2)按月统汁的平均风速和最大、最小风速:3)按月统讣的平均气温和气温变化情况等。

如有可能,最好直接了解当地的逆温和大气稳定度等污染气象要素的变化规律。

了解当地“常年”气象资料的目的,是为了对监测时段的选择作指导。

3.3怎样进行监测点布设(无组织排放)(1)布点原则1)代表性,即选择有代表性的采样点;2)可接近性,即选择易于到达的采样位置:3)可操作性,即选择能实施采样的地点:4)安全性,即选择安全可靠的采样位垃:5)符合性,即与有关标准、技术规范布点要求的符合性,当已设点位不符合又无法更改时,应考虑增加测点数量。

(2)设置参照点和监控点的方法(适用于现有污染源无组织排放二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物的监控点设置)1)参照点的设置方法:①设苣参照点的原则要求:参照点的设垃,要以能够代表监控点的污染物本底浓度为原则。

参照点应不受或尽可能少受被测无组织排放源的影响,参照点要力求避开其近处的英他无组织排放源和有组织排放源的影响,尤其要注意避开那些可能对参照点造成明显影响,而同时对监控点无明显影响的排放源。

②参照点的设苣范围参照点最好设宜在被测无组织排放源的上风向,以排放源为圆心,以距排放源加和50m 为圆弧,与排放源成120°夹角所形成的扇形范围内设苣。

③平均风速时参照点设置参照点可在避开近处污染源影响的前提下,尽可能靠近被测无组织排放源设程。

④平均风速Vlni/s (包括静风)时参照点设宜既要避开近处其他源的影响,又要在规左的扇形范围内比较远离被测无组织排放源处设宜。

2)监控点的设宜方法①设豊监控点的原则要求:设置监控点于无组织排放源下风向,距排放源2〜50m范国内的浓度最髙点。

设置监控点时不需要回避其他源的影响。

②一般情况下设置监控点的方法:在无特殊因素影响的情况下,监控点应设置在被测无组织排放源的下风向,尽可能靠近排放源处(距排放源最近不得小于2m), 4个监控点要设置在平均风向轴线两侧,监控点的设置应根据情况于可能的浓度最髙处设置。

(3)单位周界外设置监控点的方法(适用于除现有污染源无组织排放的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物之外的监控点设置)1)监控点最多可设置4个。

2)监控点一般应设于周界外10米范围内,污染物排放浓度最高点:但若现场条件不允许(例如周界沿河岸分布),可将监控点移至周界内侧:若经预测,无组织排放的最大落地浓度区域超岀10米范围之外,也可将监控点移至该区域内设置。

3)测点高度范围为1. 5-15米。

4)当具有明显风向和风速时,监控点应设置于平均风向轴线的两侧,监控点与无组织排放源所形成的夹角不超出风向变化的标准偏差(10个风向读数的标准偏差)范用之内。

5)当无明显风向和风速时,可根据情况于可能的浓度最髙处设置4个点。

6)在单位周界外设置监控点的具体位置,还要考虑围墙的通透性(即用墙的通风透气性质)。

①当围墙的通透性很好时,可紧靠围墙外侧设监控点。

②当用墙的通透性不好时,亦可紧靠用墙设监控点,但把采气口抬高至髙出国墙20〜30cm。

③囤墙的通透性不好,又不便于把采气口抬高,此时,为避开弗1墙造成的涡流区,宜将监控点设于距围墙1.5〜2. Oh (h为围墙髙度(m)),距地而1.5m处。

(4)需要注意的问题1)1997年1月1日前设立的污染源S02、702、颗粒物、氟化物测点,一般应于无组织排放源上风向2-50m范围内设参考点,排放源下风向2-50m范围内设监控点。

2)1997年1月1日起设立(包括新建,扩建,改建)的污染源及1997年1月1日前设立的污染源除S02、N02、颗粒物、氟化物四项以外,一般应设于排放源下风向的单位周界外10m范围内的浓度最高点,如预计无组织排放的最大落地浓度点越出10m范用,可将监控点移至该预计浓度最高点。

3.4采样频次及采样时间(1)采样频次及采样时间应根据《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中各污染物监测数据统计的有效性规定确定:表1:污染物浓度数据有效性的最低要求(2)无组织排放监测频次按规左对无组织排放进行监测时,一般采用连续1小时采样汁平均值,或在1小时内以等时间间隔采集4个样品il•平均值。

在进行实际监测时,为了捕捉到监控点最高浓度的时段或污染物浓度过低,可延长采样时间。

无组织排放参照点的采样应同监控点的采样同步进行,采样时间和采样频次均应相同。

一般为连续2天,每天3次。

1)若某排气筒的排放为间歇性排放,排放时间小于lh,应在排放时段内实行连续采样,或在排放时段内以等间隔采集2~4个样品,并计平均值:2)当进行污染事故排放监测时,按需要设巻的采样时间和采样频次,不受该条件限制;3)竣工验收时,采样时间和频次根据各个行业的竣工验收规范执行。

3.5选择监测日期、时段(1)监测人员选择尽可能髙的生产负荷及不利于污染物扩散稀释的条件进行监测,至少要处于正常生产和排放状态。