七年级下册《社戏》练习题及答案

《社戏》练习题(含答案)

【甲】夏夜行船;【乙】月夜归航。

❖ 10.甲段主要从哪些角度给我们展现了江南水乡的清新 秀美?你能说出这些景物描写有何作用吗?

视觉、听觉、嗅觉。 衬托了“我”急于看到社戏的迫切心情。

❖ 11.“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的, 都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢”一句中山 怎么会是“踊跃”的?你能给出一个合理的解释吗?

❖ ❖

(1)①【_板_需_报_要栏_集_目_体_一_完_】_成_弄_堂__游__戏__我;介绍。 弄堂游戏的特点:

②__游__戏_道__具_可__自__制______;

③规则简单,易于开展。

❖ 弄堂游戏的益处:____培_养__团__队_合__作_精__神_______。

❖ (2)【板报栏目二】献计献策我出力。 以下是征集到的宣传推广“上海弄堂游戏”的 活动策略,其中不合适的两项是( BF ) A.组织社区小伙伴举行溜旱冰比赛。

17.文章结尾处说:“春天是使人多幻想,多 做梦的。那些忠厚的农民,一年一年地挣扎 下来。这时候又像遍野的姹紫嫣红,编织他 们可怜的美梦了。”故乡那些厚道的农民的 梦想有哪些?为什么说他们的美梦是“可怜” 的?【把握文章主旨】

(1)他们认定一切都命中注定,只好逆来顺受,把

指望托付给祖宗和神灵;端午下乡收账时可以略 略通融;在交易中沾上一点小便宜。

❖ ⑥届时,各户置备酒肴,杀猪宰羊,款待宾客。

第__④_______句_;__改__正__:在__“__祭__祀__活___动__中__”__后__加__“__演__出__”____ 第_⑤___句;改正:在“看社戏”后加“的习俗”

___________________________________________

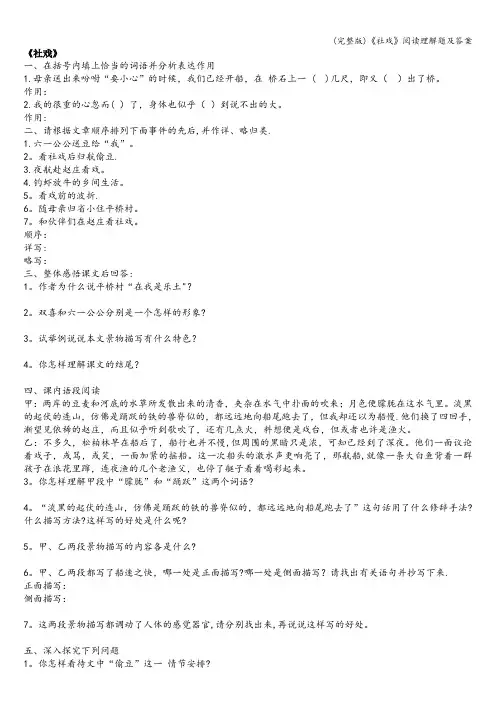

(完整版)《社戏》阅读理解题及答案

《社戏》一、在括号内填上恰当的词语并分析表达作用1.母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经开船,在桥石上一 ( )几尺,即又()出了桥。

作用:2.我的很重的心忽而( )了,身体也似乎()到说不出的大。

作用:二、请根据文章顺序排列下面事件的先后,并作详、略归类.1.六一公公送豆给“我”。

2。

看社戏后归航偷豆.3.夜航赴赵庄看戏。

4.钓虾放牛的乡间生活。

5。

看戏前的波折.6。

随母亲归省小住平桥村。

7。

和伙伴们在赵庄看社戏。

顺序:详写:略写:三、整体感悟课文后回答:1。

作者为什么说平桥村“在我是乐土"?2。

双喜和六一公公分别是一个怎样的形象?3。

试举例说说本文景物描写有什么特色?4。

你怎样理解课文的结尾?四、课内语段阅读甲:两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢.他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

乙:不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。

他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。

这一次船头的激水声更响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝彩起来。

3。

你怎样理解甲段中“朦胧”和“踊跃”这两个词语?4。

“淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了”这句话用了什么修辞手法?什么描写方法?这样写的好处是什么呢?5。

甲、乙两段景物描写的内容各是什么?6。

甲、乙两段都写了船速之快,哪一处是正面描写?哪一处是侧面描写?请找出有关语句并抄写下来.正面描写:侧面描写:7。

这两段景物描写都调动了人体的感觉器官,请分别找出来,再说说这样写的好处。

五、深入探究下列问题1。

你怎样看待文中“偷豆”这一情节安排?2.从小说《社戏》中,你能看出作者对故乡有怎样的情感吗?《社戏》练习一、文学常识。

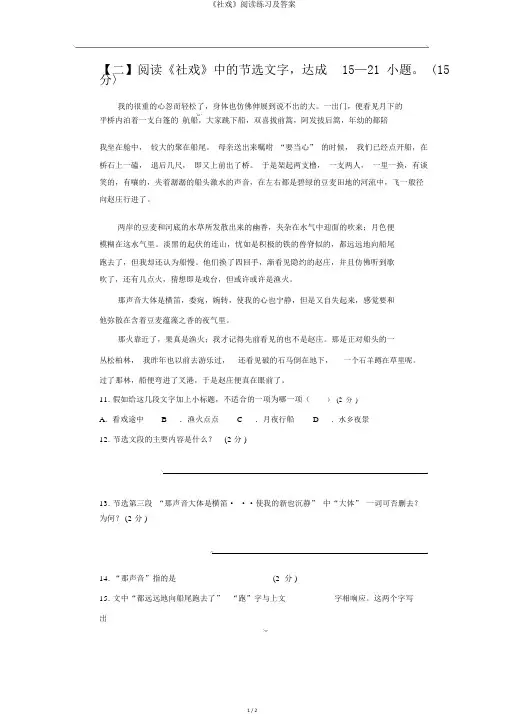

《社戏》阅读练习及答案

【二】阅读《社戏》中的节选文字,达成15—21 小题。

(15 分〉我的很重的心忽而轻松了,身体也仿佛伸展到说不出的大。

一出门,便看见月下的平桥内泊着一支白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

母亲送出来嘱咐“要当心” 的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有谈笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄行进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的幽香,夹杂在水气中迎面的吹来;月色便模糊在这水气里。

淡黑的起伏的连山,忧如是积极的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还认为船慢。

他们换了四回手,渐看见隐约的赵庄,并且仿佛听到歌吹了,还有几点火,猜想即是戏台,但或许或许是渔火。

那声音大体是横笛,委宛,婉转,使我的心也宁静,但是又自失起来,感觉要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火靠近了,果真是渔火;我才记得先前看见的也不是赵庄。

那是正对船头的一丛松柏林,我昨年也以前去游乐过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。

过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

11. 假如给这几段文字加上小标题,不适合的一项为哪一项()(2分)A.看戏途中B.渔火点点C.月夜行船D.水乡夜景12.节选文段的主要内容是什么? (2 分 )_______________________________________________________________________________________13.节选第三段“那声音大体是横笛· ··使我的新也沉静” 中“大体” 一词可否删去?为何? (2 分 )___________________________________________________________________________________________________14.“那声音”指的是 _____________________(2 分 )15.文中“都远远地向船尾跑去了”“跑”字与上文 __________字相响应。

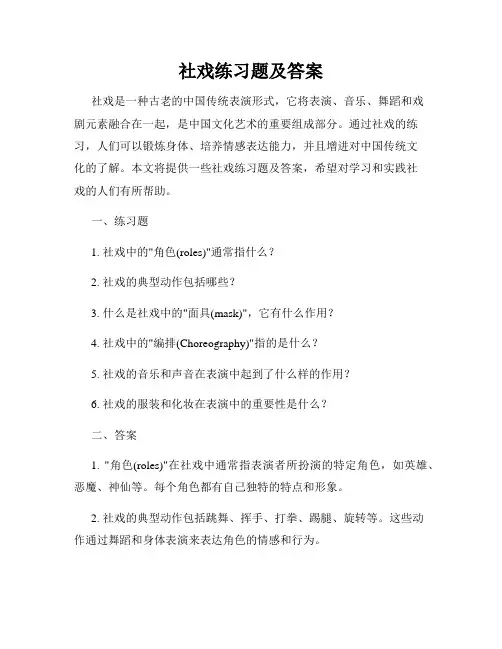

社戏练习题及答案

社戏练习题及答案社戏是一种古老的中国传统表演形式,它将表演、音乐、舞蹈和戏剧元素融合在一起,是中国文化艺术的重要组成部分。

通过社戏的练习,人们可以锻炼身体、培养情感表达能力,并且增进对中国传统文化的了解。

本文将提供一些社戏练习题及答案,希望对学习和实践社戏的人们有所帮助。

一、练习题1. 社戏中的"角色(roles)"通常指什么?2. 社戏的典型动作包括哪些?3. 什么是社戏中的"面具(mask)",它有什么作用?4. 社戏中的"编排(Choreography)"指的是什么?5. 社戏的音乐和声音在表演中起到了什么样的作用?6. 社戏的服装和化妆在表演中的重要性是什么?二、答案1. "角色(roles)"在社戏中通常指表演者所扮演的特定角色,如英雄、恶魔、神仙等。

每个角色都有自己独特的特点和形象。

2. 社戏的典型动作包括跳舞、挥手、打拳、踢腿、旋转等。

这些动作通过舞蹈和身体表演来表达角色的情感和行为。

3. 社戏中的"面具(mask)"是一种戴在表演者脸上的装饰物,用来代表特定角色。

面具通过不同的形状、颜色和装饰传达角色的性格和情感,帮助观众更好地理解故事情节。

4. 社戏中的"编排(Choreography)"指的是导演或舞台艺术家对戏剧动作和场景的设计和安排。

编排决定了角色的移动、位置和互动方式,使故事更加生动有趣。

5. 社戏的音乐和声音在表演中起到了烘托气氛、增强表演效果的作用。

音乐可以加强观众的情绪共鸣,帮助表演者传达角色的情感和心理状态。

6. 社戏的服装和化妆在表演中起到了突出角色身份、展示角色特点的重要性。

服装的颜色、样式和装饰物可以帮助观众更好地认识和区分角色,化妆则能凸显角色形象和性格特征。

以上是一些社戏练习题及答案,通过这些练习,人们可以更深入地了解社戏的演练要点和表演技巧。

《社戏》阅读练习题及答案

《社戏》阅读练习题及答案

《社戏》阅读练习题及答案

①两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

②那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

③那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的`也不是赵庄。

那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。

过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

1.①段中与加点的“也许”有相同作用的词语是;③段中与它相照应的词语是。

2.“那声音大概是……”中的“那声音”指的是①段中的。

3.“觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里”一句中的“他”指的是什么?

4.这段文字是从、、、等方面进行景物描写的。

5.文中画线句子运用了什么修辞方法?有何作用?

答案

1.似乎(料想、依稀)果然

2.歌吹

3.宛转,悠扬的笛声

4.嗅觉、听觉、视觉、触觉

5.比喻,形象生动的写出了船行速度之快,反衬出“我”急切看戏的心情。

七年级语文《社戏》同步练习及答案

七年级语文《社戏》同步练习及答案七年级语文《社戏》同步练习及答案七年级语文《社戏》同步练习及答案?《社戏》同步练习一、给加粗的字注音。

归省()行辈()撺掇()()凫水()家眷()皎洁()纠葛()()棹()二、修改病句(1)夏天的鲁镇是游玩的好季节。

(2)我们反复地好说歹说,最终总算把外祖母说服了。

三、填入下面横线上的句子,与上下文衔接最恰当的一组是()两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,__________________;__________________。

淡黑的起伏的连山,__________________,__________________,但我还以为船慢。

(1)月色便朦胧在这水气里(2)仿佛是踊跃的铁的兽脊似的(3)夹杂在水气中扑面的吹来(4)都远远地向船尾跑去A.1234B.2134C.3412D.3124四、揣摩加线的词语,回答问题①我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

(2)带有“月”字的诗句。

(不少于2句)___________________________________________________ _____________________七、仔细揣摩下面两个语句的内容和写法,再仿写一句。

当一个人怀疑自己的时候,他忘记了建立自信是一种习惯;当一个人浑噩度日的时候,他忘记了阅读好书是一种习惯;___________________________________________________ ___八、阅读课文节选,回答问题两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铗的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

社戏测试题及答案

社戏测试题及答案一、选择题1. 《社戏》的作者是谁?A. 鲁迅B. 郭沫若C. 茅盾D. 巴金答案:A2. 《社戏》中提到的“社”指的是什么?A. 社区B. 社团C. 社稷D. 社戏答案:D3. 《社戏》中,主角在看戏时遇到了什么困难?A. 找不到座位B. 被雨水淋湿C. 被人群挤散D. 被误解为小偷答案:C二、填空题4. 《社戏》中,主角在看戏时,因为______而感到非常高兴。

答案:看到久违的社戏5. 鲁迅在《社戏》中通过主角的视角,表达了对______的怀念。

答案:童年时光三、简答题6. 请简述《社戏》中主角对社戏的情感态度。

答案:《社戏》中的主角对社戏充满了怀念和喜爱之情。

他通过观看社戏,回忆起童年的美好时光,并对社戏的传统文化价值表示了肯定和尊重。

7. 《社戏》中,主角在看戏过程中遇到了哪些人?他们对主角产生了哪些影响?答案:《社戏》中,主角在看戏过程中遇到了儿时的玩伴和村里的长辈。

他们的出现让主角感受到了家乡的温暖和亲切,同时也唤起了他对童年记忆的怀念。

四、论述题8. 论述《社戏》中鲁迅如何通过社戏这一文化现象,反映出当时社会的某些特点。

答案:《社戏》中,鲁迅通过社戏这一文化现象,展现了当时社会的一些特点。

首先,社戏作为一种传统的娱乐活动,反映了乡村社会的文化生活和人们的娱乐方式。

其次,社戏的举办往往与宗教信仰、节日庆典等社会活动相结合,显示了社会习俗和民间信仰的深厚影响。

最后,通过主角对社戏的怀念,鲁迅表达了对传统文化的尊重和对现代化进程中可能丢失的传统文化的忧虑。

五、阅读理解题9. 阅读以下段落,回答问题:“我站在戏台前,看着那些熟悉的面孔,听着那些熟悉的旋律,心中涌起了一股莫名的感动。

这不仅仅是因为社戏本身的魅力,更因为社戏背后所承载的那份乡愁和记忆。

”(1)请解释“社戏背后所承载的那份乡愁和记忆”的含义。

答案:这里的“乡愁和记忆”指的是主角通过观看社戏,唤起了对家乡、童年以及与社戏相关联的一系列美好回忆和情感体验。

社戏试题及答案

社戏试题及答案测试时间35分钟一、选择题L下列词语中加点字的注音全都正确的一项是()A.行辈(hdng) . 絮叨•(底n) 船槽(115) * 拇掇(chudn) *■B•怠慢(dai) ■不惮・(dan) 家眷(juan) ■归省(sheng)C凫水(fu) ■旺相•(xiang) 屹立(yi) •潺潺(chdn) ■・(shdng) 松懈(xid) ■舀水(ydo) •D.竹篙(gao) 晌午2.卜.列各组词语中无错别字的,项是()A.偏僻蚯蚓纠葛船篙郊洁B.嘲笑呼吁豆壳泊位蕴澡C,宽慰怠慢屹立扫兴缝隙D.好歹作揖钳子朦笼竭力3.下列句中对加点词语的含义理解有误的一项是()A.大家都说已经吃了点心,乂渴睡,不如及早睡的好,各自回去了。

(渴睡:・♦瞌睡。

)B.说是罗汉豆正旺相。

(旺相:茂盛。

)••C十儿个别的少年也大悟,立刻撞掇起来。

(捋掇:从旁鼓动人做某事。

)•♦D.使我的心也沉静,然而又自失起来。

(自失:丢失了自己。

)♦・4,下列句子中标点符号使用有误的一项是()A.吹到耳边来的乂是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

B.阿发一面跳,一面说道,“且慢,让我来看一看罢。

”C.六一公公看见我,便停了楫,笑道,”请客?一一这是应该的。

”丁•是对我说: “迅哥儿,昨天的戏可好么?”D.我最愿意看的是一个人蒙了白布,两手在头上捧着一支棒似的蛇头的蛇精,其次是套了黄布衣跳老虎。

5.对下列各句修辞手法的判断不正确的一项是()A.因为我在这里不但得到优待,又可以免念“秩秩斯干幽幽南山” fo (借代)B.夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

(夸张)C.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

(比喻)D.那航船,就像•条大白色背着•群孩子在浪花里蹿。

(拟人)二、填空题6.本文选自鲁迅的小说集《》,鲁迅的小说集还有《》《》等。

10社戏练习题及答案

十社戏1积累运用1.给予下加点的字注音或依照拼音写汉字。

棹船 ( ) 不 dàn( ) 潺潺 ( )..cu ān duo( ) 凫水 ( ) 归 xǐng( ).家眷( ) ji ǎo( )洁pi āo mi ǎo( ).ji (ū) 葛2.以下词语中共有四个错别字,请一一找出并画上“ ____,”尔后按序次改正。

迷散宽慰消夏涌跃鱼火惹眼模糊扫兴怠漫絮叨改正3.将以下句子中加点词的意思写在括号里。

(1)三十年前,我曾到过柳林镇,说起印象,确实很模糊了。

( )..(2) 两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中迎面的吹来;月色便朦.胧在这水气里。

( ).A .鲁迅先生的“其实地上本没有路,走的人多了,也便成了路”这句格言,流传到今天最少有一百年了。

B.语言,人们用来抒情达意;文字,人们用来记言记事。

C.一村的老老小小,也决没有一个会想出“犯上”这两个字来。

D.六一公公看见我,便停了楫,笑道,“请客?——这是应该的。

”于是对我说。

“迅哥儿,昨天的戏可好么?”5.阅读下面的语段,找出其中的病句并在后边横线上改正。

①社戏源于浙江绍兴农村春秋两季祭祀社神(土地神 )的民俗。

②这种戏一般在庙台或草台(临时搭建 )演出出。

③绍兴的大多半地区以庙会戏为主。

④庙会戏是指在各种神道,如关帝、包公、龙王、火神、城隍、土地等诞辰祭祀活动中的戏。

⑤ 农村流行邀请亲友看社戏。

⑥届时,各户置备酒肴,杀猪宰羊,款待贵宾。

第____句;改正: __________________________________________________________第____句;改正:__________________ __________________________________________第____句;改正:_____________________________________________________________ 6.以下句子运用了比喻修辞手法的一项为哪一项()A .我的很重的心忽而轻松了,身体也忧如伸展到说不出的大。

《社戏》阅读练习附答案

《社戏》阅读练习(一)这一天我不钓虾,东西也少吃。

母亲很为难,没有法子想。

到晚饭时候,外祖母也终于觉察了,并且说我应当不高兴,他们太怠慢,是待客的礼数里从来没有的。

吃饭之后,看过戏的少年们也都聚拢来了,高高兴兴的来讲戏。

只有我不开口;他们都叹息而且表同情。

忽然间,一个最聪明的双喜大悟似的提议了,他说,"大船?八叔的航船不是回来了么?"十几个别的少年也大悟,立刻撺掇起来,说可以坐了这航船和我一同去。

我高兴了。

然而外祖母又怕都是孩子,不可靠;母亲又说是若叫大人一同去,他们白天全有工作,要他熬夜,是不合情理的。

在这迟疑之中,双喜可又看出底细..来了,便又大声的说道,"我写包票!船又大;迅哥儿向来不乱跑;我们又都是识水性的!"1.分析画曲线句子表现了“我”什么样的心情?2.文段主要描写的人物是双喜。

“大悟似的”与“大声的说道”属于描写方法,分别表现了双喜的、的特点.3.“底细”在文中的具体含义是什么?4.双喜所写包票里“船又.大,迅哥儿向来..不乱跑;我们又都.是识水性的”表达作用是什么?(二)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

母亲送出来吩咐"要小心"的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

七年级下册《社戏》练习题及答案1.作者为什么说平桥村“在我是乐土”2.六一公公是一个怎样的形象3.戏其实并不好看,豆也很普通,为什么文章结尾却写道:“真的,一直到现在,我实在再也没有吃到那夜似地好豆,——也不再看到那也似地好戏你”4.小伙伴们热衷于看戏的真实原因是什么5.我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

(“轻松”和“舒展”表现了“我”什么样的心情) 6.淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远地向船尾跑去了。

(山为什么说“踊跃”)7.回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

(“回望”表现了“我”怎样的心情“罩”表现了怎样的情形)8.不料六一公公竟非常感激起来,将大拇指一翘,得意的说道……(被人偷了豆,六一公公为什么还要“感激”)9.课文写了几件事,哪些事详写哪些事略写A. 写了我随母亲归省小住平桥村 B.钓虾放牛的乡间生活。

C.看社戏前的波折。

D.夜航去看社戏途中。

E.看社戏后归航偷豆。

F.去赵庄看社戏。

详写:略写:10.“那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

”这句话怎样理解11.大家跳.下船,双喜拔.前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点.开船,在桥石上一磕.,退.后几尺,即.又上前出了桥。

12.作品刻画的人物形象栩栩如生。

请你谈谈你所喜欢的人物。

13.课文的景色描写极具特色。

仔细研读夏夜行船、月夜归航片段,分析作者是从哪些方面来展开对景物的描写的14.文中景物描写的作用是什么15.课文开始记叙平桥村的生活与“社戏”有何关系16.课文写乐土平桥村,用了这样一句话:“(平桥村)是一个离海边不远,极偏僻的,临河的小村庄;住户不满三十家,都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。

”从这句话中你读出了哪些信息17.“双喜,你们这班小鬼,昨天偷了我的豆了罢又不肯好好的摘,踏坏了不少。

”六一公公是在责怪孩子们偷他的豆吗18.写出下列各句使用的修辞手法(1)我的很重的心忽而轻松了,身体也似乎舒展到说不出的大。

()(2)淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了。

()(3)这时候,小朋友们便不再原谅我会读“秩秩斯干”,却全都嘲笑起来了。

()(4)那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

()19.指出下列描写人物时使用的描写方法(1)大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

()(2)“阿阿,阿发,这边是你家的,这边是老六一家的,我们偷那一边的呢”()(3)总之,是完了。

到下午,我的朋友都去了,戏已经开场了,我似乎听到锣鼓的声音,而且知道他们在戏台下买豆浆喝。

()20.阅读下面文段,回答问题。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

(1)夏夜出航,作者从不同的角度描写江南水乡的诗情画意,这些景物的内容分别是什么(2)找出选文中描写两岸连山的句子,作者以动写静,写出船行之快,作用是什么(3)第二段中“悠扬”的笛声除带给“我”美妙的感觉外,对后文的展开还起到了什么作用(4)文中写山“踊跃”地向后“跑”,表现了什么(5)联系上下文,你认为此时“我”的心情是怎样的哪些方面表现你这种心情(6)作者调动了哪些感官去描写相应的景物这样写有什么好处(1)21阅读文段,回答问题(一)一出门,便望见月下的平桥内泊着一只白篷的航船,大家跳下船,双喜拔前篙,阿发拔后篙,年幼的都陪我坐在舱中,较大的聚在船尾。

母亲送出来吩咐“要小心”的时候,我们已经点开船,在桥石上一磕,退后几尺,即又上前出了桥。

于是架起两支橹,一支两人,一里一换,有说笑的,有嚷的,夹着潺潺的船头激水的声音,在左右都是碧绿的豆麦田地的河流中,飞一般径向赵庄前进了。

两岸的豆麦和河底的水草所发散出来的清香,夹杂在水气中扑面的吹来;月色便朦胧在这水气里。

淡黑的起伏的连山,仿佛是踊跃的铁的兽脊似的,都远远的向船尾跑去了,但我却还以为船慢。

他们换了四回手,渐望见依稀的赵庄,而且似乎听到歌吹了,还有几点火,料想便是戏台,但或者也许是渔火。

那声音大概是横笛,宛转,悠扬,使我的心也沉静,然而又自失起来,觉得要和他弥散在含着豆麦蕴藻之香的夜气里。

那火接近了,果然是渔火;我才记得先前望见的也不是赵庄。

那是正对船头的一丛松柏林,我去年也曾经去游玩过,还看见破的石马倒在地下,一个石羊蹲在草里呢。

过了那林,船便弯进了叉港,于是赵庄便真在眼前了。

(1)第一段的表达方式属于()A.记叙 B.描写 C.议论 D.抒情(2)小朋友们撑着船的动作,说明了,又体现了。

(3)第三段主要写“我”的感受,表现“我”的感受的句子是,使社戏显得“未见其形,”,充满了诱惑力。

(4)“但我却还以为船慢”一句衬托你“我”的心情。

(5)选文的前三段中各有一句写“我”的心理活动,请从下面选出一个适合“我”心理的词语填在横线上。

第一处:(活泼轻松沉重平静)第二处:(惘然陶醉平静激动)(6)给以上文字拟一个四字标题(二)甲月还没有落,仿佛看戏也并不很久似的,而一离赵庄,月光又显得格外的皎洁。

回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了。

吹到耳边来的又是横笛,很悠扬;我疑心老旦已经进去了,但也不好意思说再回去看。

乙不多久,松柏林早在船后了,船行也并不慢,但周围的黑暗只是浓,可知已经到了深夜。

他们一面议论着戏子,或骂,或笑,一面加紧的摇船。

这一次船头的激水声更其响亮了,那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿,连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来。

(1)“回望戏台在灯火光中,却又如初来未到时候一般,又漂渺得像一座仙山楼阁,满被红霞罩着了”一句中“回望”表现你我怎样的心情“罩”表现你怎样的情形(2)“飘渺”通常写作,意思是(3)甲段文字是如何从视觉听觉两方面写社戏找出相应句子。

这段对戏台的描写表现“我”的什么样的心情(4)乙段中“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”运用的修辞方法是,作用是。

(5)乙段中“连夜渔的几个老渔父,也停了艇子看着喝采起来”的作用是答案1.民风淳朴的乡村,对一个在封建家庭中生长、受各种规矩束缚的孩子来说,确实是快乐自由的天堂。

作者作为客人,“在这里”“得到优待”,钓到虾“照例是归我吃”,小伙伴们对“我”无微不至地体贴照顾,“看社戏”一节这种友爱和照顾表现得淋漓尽致;在这里“我”可以免念那些陈腐无用的经书,而且也没有那么多规矩可蹈,即使“打了太公”,全村“也决没有一个会想出‘犯上’这两个字来”。

2.六一公公是淳朴乡民的形象。

六一公公对于孩子们偷他的豆,只是责备“不肯好好的摘,踏坏了不少”,听说摘豆是为了请客,马上说“这是应该的”,他并不是吝啬的人;后来他又亲自送豆,表现了他热情好客的性格。

“我”夸了他一句,“竟非常感激起来”,体现了他的老实厚道的农民本色。

至于他夸“我”“读过书”“将来一定要中状元”之类的话,只不过像今日夸某个孩子聪明,将来一定能考上好的大学一样。

也有观点认为六一公公虽是个好人,但是有农民的局限。

他夸“我”的话,表明他意识深处受封建礼教的影响,这在当时也是难免的。

3. 其实那夜的戏,看得叫人“打呵欠”“破口喃喃的骂”,那夜的豆,第二天吃起来也实在平常。

所谓“那夜似的好豆”“那夜似的好戏”,代表了作者对天真烂漫自由有趣的童年美好的回忆,充满一种浪漫的理想色彩,表现对人生理想境界的渴望和追求。

4.(1)对少年儿童来说,对未知事物或新鲜事物的追求与探索远比得到它更有吸引力(2)小伙伴们更在乎的是看戏途中彼此可以无拘无束,自由自在地玩耍。

所谓“醉翁之意不在酒,在乎山水之间也”,小伙伴们真正感兴趣的不在社戏,而在看戏前后的那种气氛、感觉。

5.“轻松”和“舒展”与前文因看不成戏而沮丧形成鲜明对比,表现“我”欢喜轻快的心情。

6. 以动词“踊跃”写山,把静物写活了。

这个词的含义与现在不一样,作者在这里是创造性地赋予了这个词以新的含义。

7.“回望”两字,表现“我”依依的心情。

“罩”通过视觉表现戏台如梦如幻的情景,与来时呼应。

8. 因为城里读过书的“我”对他的豆子的夸奖。

表现了六一公公淳朴厚道的性格。

9. 详写的是:C D E F略写的是:ABG10. “沉静”“自私”准确地写出你“我”当时心情的变化,变化的原因是因为那声音“婉转,悠扬”,再加上“含着豆麦蕴藻之香”,使“我”深深地陶醉在大自然诗情画意一般的景色之中,赞美了如诗如画的大自然。

11.加点的动词生动地表现出孩子们喜不自禁、自由欢快的心情以及对看社戏翘首以盼的急切心理,还表现你孩子们天真活泼、生气勃勃、聪明能干、团结协作的性格特征。

12.自由回答。

13. 本文的景物描写极具特色。

作者采用立意笔法,从色彩、气味、声响等方面,描绘了夏夜行船、午夜归航等画面,情景交融,充满水乡特色。

作者还运用各种比喻、拟人等修辞手法,加强表达效果。

夏夜行船,主要从感觉入手,描绘了豆麦、水草的清香,淡黑起伏的连山,皎洁的月光、闪亮的渔火、宛转悠扬的笛声、孩子们的欢笑声,从视觉、听觉、嗅觉等入手,写得有声有色有味,然而更有情。

写连山,以动写静,写笛声,以声传情;写渔火,由远及近。

这样写,既给人一种诗情画意之感,又衬托出“我”的迫切心情。

月夜归航,写得更具有童话色彩,“那航船,就像一条大白鱼背着一群孩子在浪花里蹿”,烘托出孩子们欢畅愉快的心情。

14.月夜行船,船头看戏,月夜归航这几幅画面,情景交融,描绘出江南水乡特有的秀美景色,对渲染快乐的气氛、烘托人物形象、抒发感情起了重要的作用。

比如“月夜行船”的描写,从视觉、触觉、听觉、嗅觉等多方面着笔,写得有声有色,有动有静,充满诗情画意,使人读后有身临其境之感,这优美的景物描写衬托出“我”去赵庄看戏的愉快心情。

15.交代看戏的缘由、时间和平桥村的地理环境,引出同去看社戏的人——乡间生活的小朋友,还交代你“乐土”中的乐事,为下文写我在那里说第一盼望的——看社戏做了重要的铺垫。

同时。

平桥村的生活也是“我”所深深怀念的。

16.第一,写清了它的位置:离海边不远,临河;第二,交代你环境:极偏僻;第三,指出了人口,住户不满三十家;第四,点明你平桥村人民的生活情况:都种田,打鱼,只有一家很小的杂货店。