(完整)六年级文言文短篇练习

六年级课外文言文阅读训练(共8篇)

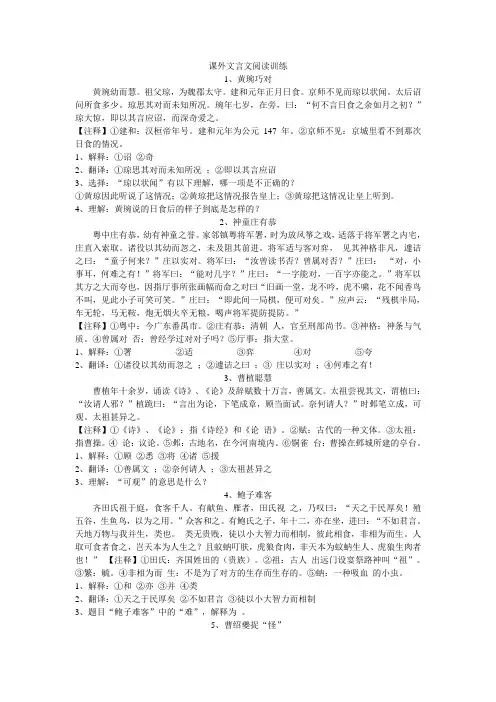

课外文言文阅读训练1、黄琬巧对黄琬幼而慧。

祖父琼,为魏郡太守。

建和元年正月日食。

京师不见而琼以状闻。

太后诏问所食多少。

琼思其对而未知所况。

琬年七岁,在旁,曰:“何不言日食之余如月之初?”琼大惊,即以其言应诏,而深奇爱之。

【注释】①建和:汉桓帝年号。

建和元年为公元147 年。

②京师不见:京城里看不到那次日食的情况。

1、解释:①诏②奇2、翻译:①琼思其对而未知所况;②即以其言应诏3、选择:“琼以状闻”有以下理解,哪一项是不正确的?①黄琼因此听说了这情况;②黄琼把这情况报告皇上;③黄琼把这情况让皇上听到。

4、理解:黄琬说的日食后的样子到底是怎样的?2、神童庄有恭粤中庄有恭,幼有神童之誉。

家邻镇粤将军署,时为放风筝之戏,适落于将军署之内宅,庄直入索取。

诸役以其幼而忽之,未及阻其前进。

将军适与客对弈,见其神格非凡,遽诘之曰:“童子何来?”庄以实对。

将军曰:“汝曾读书否?曾属对否?”庄曰:“对,小事耳,何难之有!”将军曰:“能对几字?”庄曰:“一字能对,一百字亦能之。

”将军以其方之大而夸也,因指厅事所张画幅而命之对曰“旧画一堂,龙不吟,虎不啸,花不闻香鸟不叫,见此小子可笑可笑。

”庄曰:“即此间一局棋,便可对矣。

”应声云:“残棋半局,车无轮,马无鞍,炮无烟火卒无粮,喝声将军提防提防。

”【注释】①粤中:今广东番禺市。

②庄有恭:清朝人,官至刑部尚书。

③神格:神条与气质。

④曾属对否:曾经学过对对子吗?⑤厅事:指大堂。

1、解释:①署②适③弈④对⑤夸2、翻译:①诸役以其幼而忽之;②遽诘之曰;③庄以实对;④何难之有!3、曹植聪慧曹植年十余岁,诵读《诗》、《论》及辞赋数十万言,善属文。

太祖尝视其文,谓植曰:“汝请人邪?”植跪曰:“言出为论,下笔成章,顾当面试。

奈何请人?”时邺笔立成,可观。

太祖甚异之。

【注释】①《诗》、《论》:指《诗经》和《论语》。

②赋:古代的一种文体。

③太祖:指曹操。

④论:议论。

⑤邺:古地名,在今河南境内。

《24篇经典短小文言文阅读强化训练》后附答案(适用于六年级)

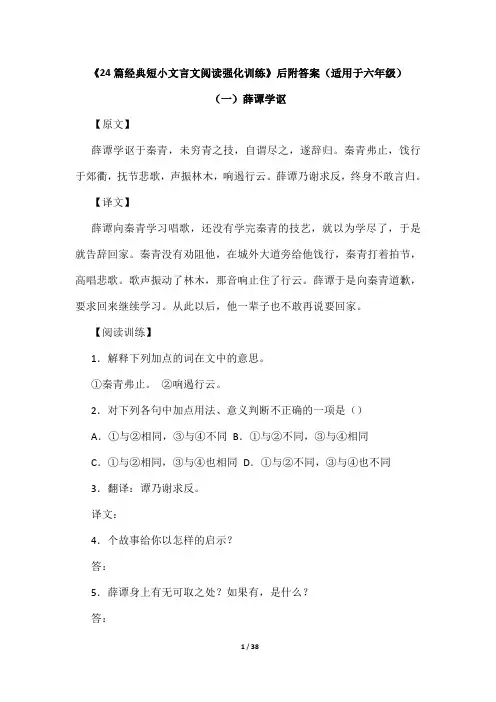

《24篇经典短小文言文阅读强化训练》后附答案(适用于六年级)(一)薛谭学讴【原文】薛谭学讴于秦青,未穷青之技,自谓尽之,遂辞归。

秦青弗止,饯行于郊衢,抚节悲歌,声振林木,响遏行云。

薛谭乃谢求反,终身不敢言归。

【译文】薛谭向秦青学习唱歌,还没有学完秦青的技艺,就以为学尽了,于是就告辞回家。

秦青没有劝阻他,在城外大道旁给他饯行,秦青打着拍节,高唱悲歌。

歌声振动了林木,那音响止住了行云。

薛谭于是向秦青道歉,要求回来继续学习。

从此以后,他一辈子也不敢再说要回家。

【阅读训练】1.解释下列加点的词在文中的意思。

①秦青弗止。

②响遏行云。

2.对下列各句中加点用法、意义判断不正确的一项是()A.①与②相同,③与④不同B.①与②不同,③与④相同C.①与②相同,③与④也相同D.①与②不同,③与④也不同3.翻译:谭乃谢求反。

译文:4.个故事给你以怎样的启示?答:5.薛谭身上有无可取之处?如果有,是什么?答:(二)司马光好学《三朝名臣言行录》【原文】司马温公幼时,患记问不若人,群居讲习,众兄弟既成诵,游息矣;独下帷绝编,迨能倍诵乃止。

用力多者收功远,其所精诵,乃终身不忘也。

温公尝言:“书不可不成诵,或在马上,或中夜不寝时,咏其文,思其义所得多矣。

”【译文】司马光幼年时,担心自己记诵诗书以备应答的能力不如别人。

大家在一起学习讨论,别的兄弟已经会背诵了,去玩耍休息了;(司马光却)独自苦读,像董仲舒和孔子读书时那样专心和刻苦,一直到能够熟练地背诵为止,(由于)读书时下的力气多,收获就长远,他所精读和背诵过的书,就能终身不忘。

司马光曾经说:“读书不能不背诵,在骑马走路时,在半夜睡不着觉时,吟咏读过的文章,想想它的意思,收获就多了!”【阅读训练】1.解释下列句中加点的词。

①患记问不若人②迨能倍诵乃止③迨能倍诵乃止④咏其文2.与“迨能倍诵乃止”中“倍”的用法不同的一项是()A.祗辱于奴隶人之手B.才美不外见C.满坐宾客无不伸颈侧目D.京中有善口技者3.本文中概括主旨的句子是:()A.用力多者收功远。

六年级文言文练习及答案(共16篇)

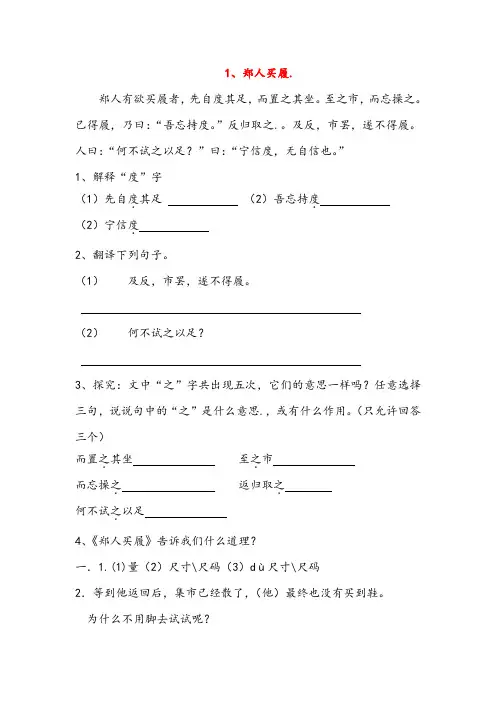

1、郑人买履.郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

”反归取之.。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?”曰:“宁信度,无自信也。

”1、解释“度”字(1)先自度.其足(2)吾忘持度.(2)宁信度.2、翻译下列句子。

(1)及反,市罢,遂不得履。

(2)何不试之以足?3、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思.,或有什么作用。

(只允许回答三个)而置之.其坐至之.市而忘操之.返归取之.何不试之.以足4、《郑人买履》告诉我们什么道理?一.1.(1)量(2)尺寸\尺码(3)dù尺寸\尺码2.等到他返回后,集市已经散了,(他)最终也没有买到鞋。

为什么不用脚去试试呢?3.而置之其坐(脚的尺寸)至之市(到、往)而忘操之(脚的尺寸)反归取之(脚的尺寸)何不试之以足(鞋子)4.告诉人们做事不能过分拘泥形式,死守教条,不知变通,要注重实际。

5.这则寓言讽刺了那些办事过于死板,只信教条,讲形式,不相信实际的人,二、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?”富者曰:“子何恃而往?”曰:“吾一瓶一钵足矣。

”富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往?”越明年,贫者自南海还,以告富者。

富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉.?1、解释字义。

①蜀之鄙.有二僧②吾欲之.南海③顾.不如蜀鄙之僧哉④子.何恃.而往2、翻译划横线的语句。

(2分)人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?_ 3、作者分别举“贫者”“富者”的例子,采用的是一种方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在。

4.写一句关于志向的名言:二.1.①边境。

②到。

③难道。

④凭借2.人们确立志向,难道还比不上四川边境上的和尚吗?3.对比,立志。

三.与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。

六年级文言文练习及答案(共16篇)

六年级文言文练习及答案(共16篇).doc1、XXX买鞋一位郑州的人想要买鞋,于是先量了一下自己的脚,然后把脚放在座位上。

到了市场,他却忘记了自己的脚的尺寸。

等他买到鞋后,才想起自己忘记了尺寸,于是回家取尺寸。

等他回到市场时,市场已经结束了,他最终没有买到鞋。

别人说:“为什么不用脚去试试呢?”他却说:“我相信尺寸,不相信自己的判断。

”2、翻译下列句子。

1)等他回来时,市场已经结束了,他最终没有买到鞋。

2)为什么不用脚去试试呢?3、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。

(只允许回答三个)1)把脚放在座位上,到了市场。

之”代表“脚”。

2)他回去后,市场已经结束了,他最终没有买到鞋。

之”代表“时间”。

3)为什么不用脚去试试呢?之”代表“脚”。

4、《郑人买履》告诉我们什么道理?这则寓言告诉我们,做事情不能过于拘泥于形式,死守教条,不知变通,要注重实际。

5、这则寓言讽刺了那些办事过于死板,只信教条,讲形式,不相信实际的人。

二、蜀中有两位僧人,一位贫穷,一位富有。

贫穷的僧人对富有的僧人说:“我想去南海,怎么样?”富有的僧人说:“你凭什么去?”贫穷的僧人回答:“我只需要一瓶和一个碗就可以了。

”富有的僧人说:“我已经好几年想买船去旅行,还没有实现。

你凭什么去?”一年后,贫穷的僧人从南海回来了,告诉富有的僧人他的旅行经历。

富有的僧人感到惭愧。

在西蜀去南海的路程不知有多远,富有的僧人无法到达,但贫穷的僧人却到达了。

这告诉我们,人们立志很重要,不能比不上蜀中的两位僧人。

1、解释字义。

①蜀中有两位僧人②我想去南海③不能比不上蜀中的两位僧人④凭什么去2、翻译划横线的语句。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?3、作者分别举“贫者”“富者”的例子,采用的是一种方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在于立志。

4.写一句关于志向的名言:志不立,天下无可成之事。

”——《荀子》三、与善人为伍,就像进入芝兰之室,久而久之,你也会被他们的品德所感化。

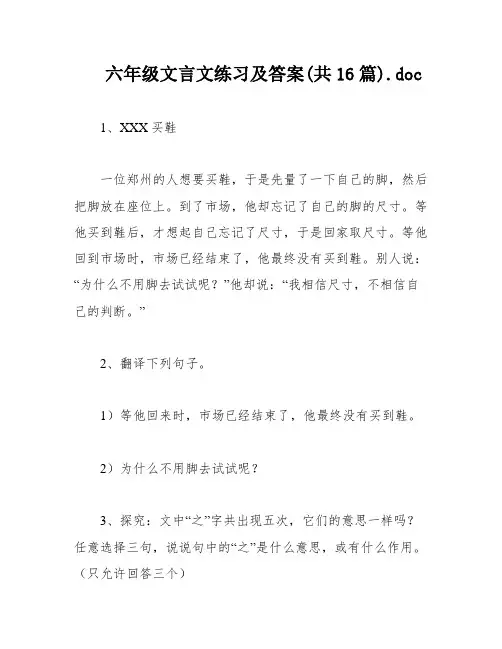

精品[部编版]六年级小古文练习-附参考答案

![精品[部编版]六年级小古文练习-附参考答案](https://uimg.taocdn.com/bf1736d652d380eb63946d44.webp)

(1)量 (2)尺寸/尺码 (3)尺寸/尺码 2. (1)等到他返回后,集市已经散了,(他)最终也没有 买到鞋。 (2)为什么不用脚去试试呢 3.而置之其坐(脚的尺寸 ) 至之市( 到、往 )而 忘操之(脚的尺寸)反归取之(脚的尺寸) 何不试 之以足(鞋子) 4.告诉人们做事不能过分拘泥形式,死守教条,不知 变通,要注重实际。 5.这则寓言讽刺了那些办事过于死板,只信教条,讲 形式,不相信实际的人。

八 宋人有悯其苗之不长而揠之者,芒芒然归,谓其 人曰:“今日病矣!予助苗长矣。”其子趋而往视之,

苗则槁矣。天下之不助苗长者寡矣。以为无益而舍之 者,不耘苗者也;助之长者,揠苗者也。非徒无益, 而又害之。——《孟子》 注释:1.长:生长、发育的意思。2.揠:拔。3.闵: 通“悯”,担心,忧虑。4.芒:疲乏。芒芒然:疲劳 的样子。5.其人:他家里的人。6.病:累,疲惫。7. 槁:枯槁,枯死。8.寡:少 。9.非徒:不但,不只。 10.谓:告诉。11.予:文言人称代词,我的意思。 1.解释字义。 (1)宋人有悯其苗之不长而揠之者 (2)今日病矣!予助苗长矣。 (3)其子趋而往视之,苗则槁矣 (4)以为无益而舍之者,不耘苗者也 2.翻译下面的句子。 天下之不助苗长者寡矣。 非徒无益,而又害之 3.用一个成语概括这则寓言的大意: 4.它告诉了人们一个什么道理

十 楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水。遽契其舟, 曰:“是吾剑之所从坠。”舟止,从其所契者入水求 之。舟已行矣,而剑不行。求剑若此,不亦惑乎!— —《吕氏春秋》

注释:1.涉:渡过。2.遽:立刻。3.契:用刀子雕刻。 4.求:寻找。5.惑:迷惑,糊涂。 1.解释字义。 (1)其剑自舟中坠于水 (2)从其所契者入水求之 (3)舟已行矣,而剑不行 . 2.翻译: (1)是吾剑之所从坠。 . (2)求剑若此,不亦惑乎! 3.这个故事告诉我们一个什么道理 4.现实生活中,也不乏类似于刻舟求剑这样的故事, 请你举出两个事例来。

(完整版)六年级古文阅读及答案(8篇)

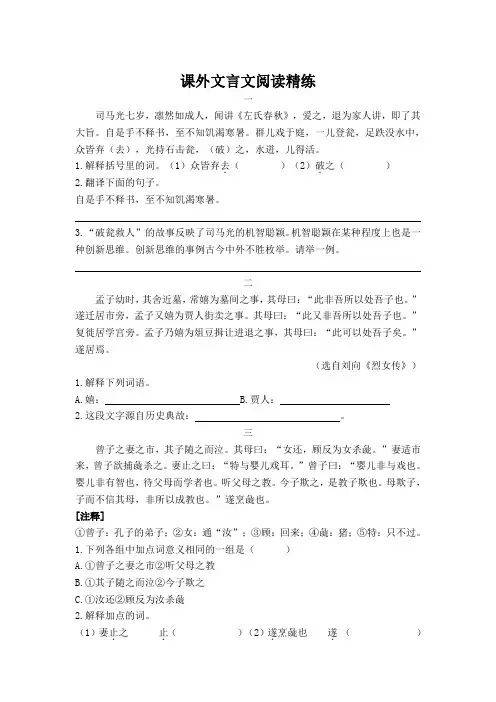

课外文言文阅读精练一司马光七岁,凛然如成人,闻讲《左氏春秋》,爱之,退为家人讲,即了其大旨。

自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

群儿戏于庭,一儿登瓮,足跌没水中,众皆弃(去),光持石击瓮,(破)之,水迸,儿得活。

1.解释括号里的词。

(1)众皆弃去.()(2)破.之()2.翻译下面的句子。

自是手不释书,至不知饥渴寒暑。

3.“破瓮救人”的故事反映了司马光的机智聪颖。

机智聪颖在某种程度上也是一种创新思维。

创新思维的事例古今中外不胜枚举。

请举一例。

二孟子幼时,其舍近墓,常嬉为墓间之事,其母曰:“此非吾所以处吾子也。

”遂迁居市旁,孟子又嬉为贾人街卖之事。

其母曰:“此又非吾所以处吾子也。

”复徙居学宫旁。

孟子乃嬉为俎豆揖让进退之事,其母曰:“此可以处吾子矣。

”遂居焉。

(选自刘向《烈女传》)1.解释下列词语。

A.嬉:B.贾人:2.这段文字源自历史典故:。

三曾子之妻之市,其子随之而泣。

其母曰:“女还,顾反为女杀彘。

”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。

妻止之曰:“特与婴儿戏耳。

”曾子曰:“婴儿非与戏也。

婴儿非有智也,待父母而学者也。

听父母之教。

今子欺之,是教子欺也。

母欺子,子而不信其母,非所以成教也。

”遂烹彘也。

[注释]①曾子:孔子的弟子;②女:通“汝”;③顾:回来;④彘:猪;⑤特:只不过。

1.下列各组中加点词意义相同的一组是()A.①曾子之妻之市②听父母之教B.①其子随之而泣②今子欺之C.①汝还②顾反为汝杀彘2.解释加点的词。

(1)妻止.之止.()(2)遂.烹彘也遂.()3.将下面的句子译为现代汉语。

婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。

4.读了这个故事后,你认为曾子有必要杀彘吗?为什么?请举一个你生活中的实例作简答。

四宋人有耕者,田中有株,兔走触株,折颈而死。

因释其耒而守株,冀复得兔。

兔不可复得,而身为宋国笑。

1.解释下列文句中加点词的词义。

①兔走.触株走.()②因释.其耒而守株释.()③而身.为宋国笑身.()④冀.复得兔冀.()2.找出文中的议论句,并翻译这个句子。

(word完整版)六年级文言文训练

(word完整版)六年级文言文训练2018.8.7 练习一姓名_____ 成绩(一)原谷谏父①有祖,年老,谷父母厌憎,欲捐②之。

谷年十有五,谏③父曰:“祖原谷育儿生女,勤俭终身,岂有老而捐之者乎?是负.义也。

”父不从作舆④捐祖于⑤具?”谷曰:“他日父母老,无需野。

谷随,收舆归。

父曰:“汝何以收此凶更.作此具,是以收之。

”父惭,悔之,乃载祖归养。

【注释】①原谷:人名。

②捐:抛弃。

③谏:好言相劝。

④舆:手推的小车。

⑤凶:不吉利。

1. 解释文中加点的词语。

(1)是负.义也负:(2)无需更.作此具更:2. 给划线句断句并用现代汉语解释文中画线的句子。

父不从作舆捐祖于野。

3. 原谷父亲后悔的原因是。

4. 这个故事给我们启示是。

(二)王华还金王华六岁,与群儿戏水滨,见一客来濯足,以大醉,去,遗.所提囊。

取视之,数十金也。

公度其醒必复来恐人持去以投水中坐守之。

少顷,其人果号.而至,公迎谓.曰:‘求尔金耶?’为指其处。

其人喜,以一铤①为谢,却不受。

【注释】①铤:同“锭”,用以货币流通。

1. 解释下列加点的词语。

(1)遗.所提囊遗:(2)其人果号.而至号:2. 给划线句断句并用现代汉语解释文中画线的句子。

公度其醒必复来恐人持去以投水中坐守之。

3. “其人喜”的是。

4. 王华具有和的品质。

(三)邴原泣学邴原少孤①,数岁时,过书舍.而泣。

师曰:“童子何泣?”原曰:“孤者易伤,贫者易感。

夫书者,凡得学者,有亲也。

一则羡其不孤,二则羡其得学,1中心感伤,故.泣耳。

”师恻然②曰:“欲书可耳!”原曰:“无钱资。

”师曰:“童子苟有志吾徒③相教不求资也。

”于是遂就书④。

一冬之间,诵《孝经》《论语》。

【注释】①孤:文中指的是失去父亲的孩子。

②恻然:怜悯、同情。

③徒:白白地,此处指免费上学。

④就书:上书塾(读书)。

1. 解释下列句子中加点的词。

(1)过书舍.而泣舍:(2),中心感伤,故.泣耳故:2.给划线句断句并用现代汉语翻译下列句子。

六年级课外经典文言文阅读训练(共8篇)

六年级课外经典文言文阅读训练(共8篇)文言文阅读练1 - 寻隐者不遇内容简介:本文是唐代诗人王维创作的一首绝妙小诗,诗中表达了诗人寻找隐士却未与其相遇的遗憾之情。

阅读文本:山不在高,有仙则名。

水不在深,有龙则灵。

斯是陋室,惟吾德馨。

苔痕上阶绿,草色入帘青。

谈笑有鸿儒,往来无白丁。

可以调素琴,阅金经。

无丝竹之乱耳,无案牍之劳形。

南阳诸葛庐,西蜀子云亭。

孔子云:何陋之有?文言文阅读练2 - 归园田居阅读文本:少无适俗韵,性本爱丘山。

误落尘网中,一去三十年。

羁鸟恋旧林,池鱼思故渊。

开荒南野际,守拙归园田。

方宅十余亩,草屋八九间。

榆柳荫后檐,桃李罗堂前。

野竹成阴合,落英缤纷迎。

晚霞聊自怡,初晴弥可喜。

百卉丛林静,谁知有此花?细草微风岸,危樯独夜船。

文言文阅读练3 - 渡汉江内容简介:这是唐代文人杨炯创作的一篇游水诗,描绘了作者渡过汉江的情景。

阅读文本:岭外音书绝,经冬复历春。

近乡情更怯,不敢问来人。

`尚忆杨朱曾隐几多百年`,最是一昌年。

良人留连恋不舍,春草年年绿。

灞陵苑径何萧瑟?灞陵苑径何萧瑟?烟中草木灞陵苑径何萧瑟。

红白胡同隔酒缸,青楼红梨千里香。

年少追求者杨柳,心中有望,几十鬼神堂。

厚禄冠城郭,济世安邦宽如海。

最爱别盟和异姓同胞,枭蛇悲鬼哭累累。

我看此志怅愢,蓦然方想,人生如梦,哪里不是长堤。

一手一舞紫荆扇,无缘舞汉洛人莫韩光。

寻骨觅迹,空挥灞陵苑径何萧瑟?灞陵苑径何萧瑟?文言文阅读练4 - 渔歌子内容简介:此篇为宋代苏轼创作的一首写渔村生活的诗,颂扬了自然和谐的渔人生活。

阅读文本:西塞山前白鹭飞,桃花流水鳜鱼肥。

青箬笠,绿蓑衣,斜风细雨不须归。

少小离家老大回,乡音无改鬓毛衰。

儿童相见不相识,笑问客从何处来?杨花落尽子规啼,闻道龙标过五溪。

我寄愁心与明月,随风直到夜郎西。

文言文阅读练5 - 清明内容简介:清明是唐代文人杜牧的一首七言绝句,描写了清明时节的景色和人们的哀思。

阅读文本:清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。

完整版)六年级文言文练习及答案

完整版)六年级文言文练习及答案1、XXX买鞋有个郑州人想要买鞋,他先测量了自己的脚,然后把尺寸记在心里,去了市场却忘了带尺子。

当他买到鞋子后,才发现自己忘了测量脚的尺寸。

于是他回家拿尺子,但等他再回到市场时,市场已经关门了,他最终没有买到鞋子。

有人建议他试试鞋子是否合适,但他说:“我相信尺子,不相信自己的感觉。

”2、翻译下列句子。

1)及反,市罢,遂不得履。

他回来的时候,市场已经关门了,所以他没有买到鞋。

2)何不试之以足?为什么不用脚试试呢?3、探究:文中“之”字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之”是什么意思,或有什么作用。

(只允许回答三个)而置之其坐至之市——“之”表示“去”,指“XXX”去了市场。

而忘操之返归取之——“之”表示“脚的尺寸”,指“XXX”回家拿尺子去市场。

何不试之以足——“之”表示“鞋子”,指建议“XXX”用脚试试鞋子是否合适。

4、《郑人买履》告诉我们什么道理?这则寓言告诉我们,做事不能过分拘泥形式,死守教条,不知变通,要注重实际。

5、写一句关于志向的名言:志向决定前程,行动成就未来。

”楚国有一个卖盾和矛的人,他夸耀说:“我的盾牢固无比,任何物品都无法穿透。

”他还夸耀他的矛:“我的矛锋利无比,可以穿透任何物品。

”有人问:“如果你用你的矛来刺你的盾,会怎样?”这个人无法回答。

因为不可穿透的盾和无所不能的矛不能同时存在。

3.解释下列句子中加点词“之”的不同含义。

2〉吾盾之坚,物莫能陷之。

3〉夫不可陷之盾与无不陷之矛不可同世而立。

4.从这则寓言可概括出的成语是,与这个故事意思相同或相近的成语或四字词语。

它们都是用来比喻矛盾的事物不能同时存在。

5.你是如何评价文中的这个卖盾和矛的人的?请谈谈你的看法。

十、1.①卖盾和矛②夸耀自己的盾和矛③无法回答问题2.我的盾牢固无比,任何物品都无法穿透。

我的矛锋利无比,可以穿透任何物品。

3.①代表盾②代表矛③代表矛和盾4.矛盾不能共存5.略有一个人到一家饭馆吃饭,点了一份炸鸡。

完整word版本小学六年级的文言文练习包括答案

1、郑人买履郑人有欲买履者,先自度其足,而置之其坐。

至之市,而忘操之。

已得履,乃曰:“吾忘持度。

〞反归取之。

及反,市罢,遂不得履。

人曰:“何不试之以足?〞曰:“宁信度,无自信也。

〞1、解释“度〞字〔1〕先自度.其足〔2〕吾忘持度.(2〕宁信度.2、翻译以下句子。

〔1〕及反,市罢,遂不得履。

〔2〕何不试之以足?3、探究:文中“之〞字共出现五次,它们的意思一样吗?任意选择三句,说说句中的“之〞是什么意思,或有什么作用。

〔只允许答复三个〕而置之.其坐至之.市而忘操之.返归取之.何不试之.以足4、?郑人买履?告诉我们什么道理?一. 1.(1) 量〔 2 〕尺寸尺码〔 3 〕d ù尺寸尺码2.等到他返回后,集市已经散了,〔他〕最终也没有买到鞋。

为什么不用脚去试试呢?3.而置之其坐〔脚的尺寸〕至之市〔到、往〕而忘操之〔脚的尺寸〕反归取之〔脚的尺寸〕何不试之以足〔鞋子〕4.告诉人们做事不能过分拘泥形式,死守教条,不知变通,要注重实际。

5.这那么寓言挖苦了那些办事过于死板,只信教条,讲形式,不相信实际的人,二、蜀之鄙有二僧,其一贫,其一富。

贫者语于富者曰:“吾欲之南海,何如?〞富者曰:“子何恃而往?〞曰:“吾一瓶一钵足矣。

〞富者曰:“吾数年来欲买舟而下,犹未能也。

子何恃而往?〞越明年,贫者自南海还,以告富者。

富者有惭色。

西蜀之去南海,不知几千里也,僧富者不能至而贫者至焉。

人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?1、解释字义。

①蜀之鄙.有二僧②吾欲之.南海③顾.不如蜀鄙之僧哉④子.何恃.而往2、翻译划横线的语句。

〔2分〕人之立志,顾不如蜀鄙之僧哉?_3、作者分别举“贫者〞“富者〞的例子,采用的是一种方法,这样写,是为了说明人之为学,关键在。

4.写一句关于志向的名言:二. 1.①边境。

②到。

③难道。

④凭借2.人们确立志向,难道还比不上四川边境上的和尚吗?3.比照,立志。

三.与善人居,如入芝兰之室,久而不闻其香,即与之化矣。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

何晏七岁,明慧若①神,魏武奇爱②之,以③晏在宫内,因欲④以为子。

晏乃⑤画地令方,自处其中。

人问其故,答日:“何氏之庐也。

”魏武知⑥之,即遣还外。

[注释]①若:好像。

②奇爱:十分喜欢。

③以:把。

④欲:想,希望。

⑤乃:于是。

⑥知:明白。

1.解释下面的字。

何氏之庐也庐:人问其故故:2.这篇短文主要写了一件什么事?楚人有涉江者,其剑自舟中坠于水,遽契其舟,曰:“是吾剑之所从坠。

”舟止,从其所契者入水求之。

舟已行矣,而剑不行,求剑若此,不亦惑乎!1.这则寓言故事的题目是_____________,选自战国时期的_________________。

求剑的楚人求不到剑的原因是_______________________________________________________________________ 2.楚国的那个渡江人给你留下怎样的印象?___________________________________________________________________ 3.如果遇到这样的事,你会怎样处理?___________________________________________________________________王戎不取道旁李王戎七岁,尝与诸小儿游。

看道边李树多子折枝,诸儿竞走取之,唯戎不动,人问之,答曰:“树在道旁而多子,此必苦李。

”取之信然。

(《世说新语》)注释:尝:曾经,诸:一些,这些。

1.写出画线的句子的大致意思。

(1)看道边李树多子折枝。

译:_______________________________________(2)取之信然。

译:______________________________________2.这个故事使你获得了什么启示?曾子之妻之市,其子随之而泣。

其母日:“女还,顾反为女杀彘。

”妻适市来,曾子欲捕彘杀之。

妻止之日:“特与婴儿戏耳。

”曾子日:“婴儿非与戏也。

婴儿非有智也,待父母而学者也,听父母之教。

今子欺之,是教子欺也。

母欺子,子而不信其母,非所以成教也。

”遂烹彘。

1.解释下列句中画线的字。

(1)顾反为女杀彘( ) (2)特与婴儿戏耳( )(3)是教子欺也( ) (4)妻适市来( )2.翻译。

(1)女还,顾反为女杀彘。

(2)今子欺之,是教子欺也。

3.这个故事说明了一个什么道理?弈秋,通国之善弈者也。

使弈秋诲二人弈,其一人专心致志,惟弈秋之为听;一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴( )而射之。

虽与( )之俱学,弗若之矣。

为( )是其智弗若与( )?日:非然也。

1.为文中画线的字注音。

2.解释画线的字。

A.使弈秋诲二人弈( ) B.思援弓缴而射之( ) C.虽与之俱学( ) D.为是其智弗若与( )3.翻译句子。

A.一人虽听之,一心以为有鸿鹄将至,思援弓缴而射之。

B.为是其智弗若与?日:非然也。

4.读了本文,你懂得了什么道理?谢太傅寒雪日内集,与儿女讲论文义。

俄而雪骤,公欣然曰:“白雪纷纷何所似?”兄子胡儿曰:“撒盐空中差可拟。

”兄女曰:“未若柳絮因风起。

”公大笑乐。

即公大兄无奕女,左将军王凝之妻也。

1.解释文中加粗的词语。

①内集:_____________②俄而:_____________③骤:_______________④差:_______________2.下列各组加粗词意思相同的一项是()A.私拟作群鹤舞于空中撒盐空中差可拟B.日中不至,则是无信知之为知之,不知为不知,是知也C.下车引之,元方入门不顾岁寒,然后知松柏之后凋也D.以虫蚁为兽为人谋而不忠乎3.把下面的句子译成现代汉语。

(1)白雪纷纷何所似?_________________________________(2)未若柳絮因风起。

_________________________________4.请用简洁的语言概括这篇短文的内容。

_________________________________5.你认为“兄予胡儿”与“兄女”的回答哪个更好?为什么?_________________________________孟母戒子孟子少时,诵①,其母方织②。

孟子辍然中止③,乃复进④。

其母知其谊(xuān)⑤也,呼而问之:“何为中止?”对日:“有所失,复得⑥。

”其母引⑦刀裂⑧其织,以此戒之。

自是之后,孟子不复谊矣。

注释:①诵:背书。

②方织:正在织布。

③辍然中止:突然停止。

④复进:继续背诵。

⑤谊:遗忘。

⑥有所失,复得:有的地方忘记了,后来又想起来了。

⑦引:拿。

⑧裂:割断。

1.这篇短文主要讲____ 的重要。

2.孟母剪断正在织的布匹,是为了告诫孟子。

3.“其母引刀裂其织,以此戒之。

”这句话中,“其母”的“其”指,“其织”的“其”是指。

园中有树,其①上有蝉。

蝉高居悲鸣,饮露,不知螳螂在其②后也;螳螂委身曲附,欲取蝉,而不知黄雀在其③旁也;黄雀延颈欲啄螳螂,而不知弹丸在其④下也。

此三者皆务欲得其⑤前利,而不顾其⑥后之患也。

1.补充成语:螳螂捕蝉,_____________________2.这则寓言给你的启示:_______________________________________________________3.写出选段中的“其”分别指什么?其:①________;②________;③________;④________;⑤________;⑥________。

4.解释句中画线词。

①欲取蝉()②黄雀延颈欲啄螳螂()张乖崖为崇阳令,一吏自库中出,视其鬓旁巾下有一钱,诘之,乃库中钱也。

乖崖命杖之,吏勃然曰:“一钱何足道,乃杖我耶?尔能杖我,不能斩我也。

”乖崖援笔判云:“一日一钱,千日一千,绳锯木断,水滴石穿。

”自仗剑下阶斩其首。

(选自《鹤林玉露》)1.解释下列加粗的词。

①张乖崖为崇阳令()②乖崖命杖之()③尔能杖我()2.解释文中加粗的“自”。

①一吏自库中出()②自仗剑下阶斩其首()3.根据文段意思,翻译下面的句子。

诘之,乃库中钱也。

__________________________________________________4.请你就文章中“绳锯木断,水滴石穿”谈谈你的认识。

__________________________________________________有两虎争人而斗者,管庄子将刺之。

管与止之曰:“虎者,戾虫;人者,甘饵也。

今两虎争人而斗,小者必死,大者必伤。

子待伤虎而刺之,则是一举而兼两虎也。

无刺一虎之劳,而有刺两虎之名。

”1.解释下面句中加粗的字。

(1)管庄子将刺之()(2)管与止之曰()2.翻译下列句子。

子待伤虎而刺之,则是一举而兼两虎也。

_____________________________________3.用个成语概括文中这句话的意思。

无刺一虎之劳,而有刺两虎之名。

______________________。

(至少写一个)三人越谷今有三人焉,一人勇,一人勇怯半,一人怯。

有与之临乎渊谷者,且告之曰:“能跳而越此,谓之勇,不然为怯。

”彼勇者耻怯,必跳而越焉;其勇怯半者与怯者则不能也。

又告之曰:“跳而越者与千金,不然则否。

”彼勇怯半者奔利,必跳而越焉,其怯者犹未能也。

须臾,顾见猛虎暴然向逼,则怯者不待告,跳而越之如康庄矣。

然则人岂有勇怯哉?要在以势驱之耳。

选自苏洵《谏论》12、解释下列句中加点词。

(4分)(1)有与之临.乎渊谷者()(2)顾.见猛虎()13、对文中画线句翻译正确的一项是()A.那个勇敢的人认为胆怯可耻,一定会跳并且超过它的。

B.那个勇敢的人感到羞怯可耻,一定会跳并且能够越过去。

C.那个勇敢的人感到羞耻胆怯,一定会跳并且超过它的。

D.那个勇敢的人认为胆怯可耻,一定会跳并且能够越过去。

14、那个怯之人,其“越之如康庄”是因为“____________________”(2分)15、作者用三人越谷的故事阐明的观点是________________________________(用自己的语言回答)(四)阅读下文,完成12-15题(12分)12.(1)来到(2分) (2)回头看(2分)13.D (3分)14.顾见猛虎,暴然向逼(2分)15.人没有勇怯之分,只是需要用某种形势去驱使他们。

(3分,语言表达不够简练但意思对,酌情扣1分)人有负盐负薪者,二人同释.重担,息树阴下。

少时,且行,二人争一羊皮,各言为己藉背①之物。

久未果,遂讼于官。

时雍州刺史李惠,顾.州纲纪②曰:“拷此羊皮可知主乎?”群下③咸无对者。

惠遣争者出,令人置羊皮席上,以杖击之。

见少盐屑,惠曰:“得其实矣!”使争者视之,负薪者乃服而就罪。

[注]①藉:垫衬;背是披背之用。

②州纲纪,州府的主簿。

纲纪:随从人员。

③群下:部下,属员。

12.解释加点字。

(4分)(1)二人同释.重担释( ) (2)顾.州纲纪顾( )13.画线句“少时,且行,二人争一羊皮,各言为己藕背之物。

”翻译正确..的一项是( ) A.不一会儿,两人边走边争一张羊皮,各自都说是自己垫肩的东西。

B.不一会儿,将要走了,两人争一张羊皮,各自都说是自己垫肩的东西。

C.不一会儿,两人边走边争一张羊皮,各自都说这是为了自己垫肩而备的东西。

D.不一会儿,将要走了,两人争一张羊皮,各自都说这是为了自己垫肩而备的东西。

14.请用自己的语言概述李惠断案经过。

(2分)____________________________________________________________________________ 15.读了这则故事后,你从中明白了怎样的道理?(3分)_______________________________________________________________________________(四)课外语段阅读(12分)12.(1)放下(2分)(2)回头看或看(2分)13.B(3分)14.李惠叫人把羊皮放在坐席上面,用棒子敲打,看见(发现)有少许盐末,从而得到实情。

(2分)15.①天下事都有一定的规律,只要多思考,多观察,才能透过现象看到本质。

②人与人交往之中?定要友善对待,不能贪图小利,让利益蒙蔽了双眼,做出不良的行为。

(写出一点即可,3分)。