微生物实验报告

微生物实验报告_显微镜

一、实验目的1. 掌握显微镜的基本操作方法。

2. 观察微生物的形态和结构。

3. 了解微生物在不同环境下的生长状况。

二、实验原理显微镜是一种利用光学原理放大微小物体的仪器。

通过显微镜,我们可以观察微生物的形态、结构、运动和生长状况,从而了解微生物的生物学特性。

三、实验材料与仪器1. 材料:- 微生物培养液- 微生物纯培养物- 玻片、盖玻片、载玻片- 滴管、酒精灯、镊子2. 仪器:- 显微镜- 照相机(可选)四、实验步骤1. 拿出显微镜,调整光源和焦距,确保视野清晰。

2. 用滴管将微生物培养液滴在载玻片上,盖上盖玻片。

3. 将载玻片放置在显微镜的载物台上,调整焦距,观察微生物的形态和结构。

4. 用照相机记录微生物的图像(可选)。

5. 重复以上步骤,观察不同环境下的微生物生长状况。

五、实验结果与分析1. 观察到微生物的形态多样,包括球形、杆形、螺旋形等。

2. 观察到微生物的结构包括细胞壁、细胞膜、细胞质、细胞核等。

3. 观察到微生物在不同环境下的生长状况,如温度、pH值、营养物质等对微生物生长的影响。

六、实验结论1. 显微镜是观察微生物形态和结构的重要工具。

2. 微生物的形态和结构与其生物学特性密切相关。

3. 环境因素对微生物的生长具有重要影响。

七、注意事项1. 操作显微镜时要轻柔,避免损坏镜头。

2. 保持显微镜的清洁,避免污染。

3. 观察微生物时要保持耐心,仔细观察。

八、实验拓展1. 尝试观察其他微生物,如细菌、真菌、藻类等。

2. 研究微生物的生长规律和环境适应性。

3. 利用显微镜观察微生物的繁殖过程。

九、实验总结通过本次实验,我们掌握了显微镜的基本操作方法,观察了微生物的形态和结构,了解了微生物的生长规律和环境适应性。

实验过程中,我们深刻体会到显微镜在微生物学研究中的重要作用。

细菌培养实验报告模板(3篇)

第1篇一、实验目的1. 熟悉细菌培养的基本原理和方法。

2. 学习观察细菌的生长特征。

3. 掌握无菌技术操作,提高实验技能。

二、实验原理细菌是单细胞微生物,具有繁殖速度快、形态多样等特点。

在适宜的培养基和条件下,细菌可以生长繁殖,形成肉眼可见的菌落。

通过细菌培养,可以观察其生长特征,为后续研究提供基础。

三、实验材料1. 培养基:牛肉膏蛋白胨培养基、营养肉汤培养基等。

2. 细菌:金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等。

3. 实验仪器:恒温培养箱、高压蒸汽灭菌器、移液器、无菌操作台等。

4. 实验试剂:无菌水、无菌棉签、无菌生理盐水等。

四、实验方法1. 培养基制备:按照说明书配制牛肉膏蛋白胨培养基和营养肉汤培养基,高压蒸汽灭菌后备用。

2. 细菌接种:将金黄色葡萄球菌和大肠杆菌分别接种于牛肉膏蛋白胨培养基和营养肉汤培养基中。

3. 恒温培养:将接种后的培养基放入恒温培养箱中,分别于37℃和30℃下培养24小时。

4. 观察记录:观察细菌在培养基上的生长情况,记录菌落形态、大小、颜色等特征。

5. 无菌技术操作:在无菌操作台中,进行接种、移液等操作,防止污染。

五、实验结果1. 金黄色葡萄球菌在牛肉膏蛋白胨培养基上生长良好,形成圆形、金黄色、表面光滑的菌落。

2. 大肠杆菌在营养肉汤培养基上生长良好,形成乳白色、浑浊的菌液。

六、实验分析1. 通过本次实验,掌握了细菌培养的基本原理和方法。

2. 观察到金黄色葡萄球菌和大肠杆菌在不同培养基和温度下的生长特征,为后续研究提供了基础。

3. 在实验过程中,注意无菌技术操作,防止污染。

七、实验讨论1. 细菌在不同培养基和温度下的生长情况有何差异?2. 如何提高细菌培养的效率?3. 在实验过程中,如何避免污染?八、实验总结通过本次细菌培养实验,我们了解了细菌的基本特征和生长规律,掌握了无菌技术操作,为后续研究奠定了基础。

在实验过程中,我们要注重细节,严格按照操作规程进行,确保实验结果的准确性。

微生物学实验报告

微生物学实验报告(格式标准)(生命科学专业)教师:黎勇目录索引实验一油镜的使用与细菌的简单染色法 3实验二细菌的革氏染色与芽孢染色 5实验三常用培养基的配制7实验四酵母菌霉菌的形态结构观察及酵母死活细胞的鉴别8实验五、微生物大小的测定与显微计数10实验六环境中微生物的检测与分离纯化11实验七细菌鉴定中常用的生理生化反应12实验八(综合实验)化能异养微生物的分离与纯化13课程名称: 微生物学实验班级:化生系生命科学本科实验日期: 指导教师:黎勇实验一油镜的使用与细菌的简单染色法〔目的要求〕学习并熟练掌握油镜的使用技术;观察细菌的基本形态;学习观察细菌的运动性的基本方法。

〔基本原理〕1、 N·A=n·sinα2、 D=λ/2N、A3、目镜可提高放大倍数,但有效放大率取决于镜口率。

已经分辨的物体不放大瞧不清,未分辨物放得再大也瞧不清。

4、用悬滴法或凹玻片法观察细菌的运动性时,可以通过真运动能定向地由一处快速运动来区别于颗粒的布朗运动。

〔器材用具〕显微镜、载玻片、凹玻片、盖玻片、接种环、香柏油、二甲苯、凡士林、吸水纸、擦镜纸;细菌、放线菌等固定装片;培养18小时左右的B、subtilis、 S、arueus 菌斜面培养物;无菌水、生理盐水。

〔方法步骤〕:(一) 油镜的使用镜检装片在中倍(或高倍镜)下找到目的物,并使位于视野正中聚光镜上升到最高位置,虹彩光圈开到最大,镜头转开成八字形在玻片的镜检部位(光斑处)滴一滴香柏油油镜转入正下方侧视小心上升载物台(缩短镜头与装片距离,镜头浸入油中,至油圈不扩大为止镜头几与装片接触) 粗调器徐徐下降载物台(密切注视视野,当捕捉到物像时,立即用细调器校正) 仔细观察并绘图取出装片,清洗油镜:擦镜纸拭去镜头上的香柏油擦镜纸沾少许二甲苯擦去残留(用手指辅助,迅速拭擦一、二次) 用清洁擦镜纸仔细擦干二甲苯(2-3次)。

(二) 细菌的简单染色法:涂片干燥火焰固定染色水洗干燥油镜观察(三) 细菌运动性的观察取洁净盖玻片,四周涂上凡士林滴加一小滴菌悬液凹玻片的凹窝向下盖于盖玻片上翻转观察〔结果分析〕1、画一圆圈表示视野,选取所观察的微生物绘图,注意特殊结构、形状与排列。

微生物的分布实验报告

微生物的分布实验报告篇一:微生物实验报告微生物实验报告一环境中的微生物的检测和分离纯化实验目的:1 学习并掌握无菌操作技术原理和方法2 学习用稀释涂布法分离微生物3 认识微生物存在的普遍性,体会无菌操作的原理实验材料:1 土样溶液0.5ml,无菌生理盐水2 取液器(1000μL一支,100μL一支),培养箱,培养皿(12个),无菌有帽试管,三角瓶,无菌涂棒,接种环,1000μL无菌吸头若干,记号笔,酒精灯,火柴,试管架实验步骤:A培养基的制备(已提前制备好)B周围环境中的微生物的检测,在牛肉膏蛋白胨培养基平板上作如下实验1 取三个平板,用100μL的取液器分别吸取100μL的河水、豆浆、豆奶,均匀加在三个培养基上,并用无菌玻璃涂棒涂布均匀(要多涂几次,时间约1-2分钟,使细菌均匀分布)。

2 再取三个平板,三个同学分别用手指(未洗过)在培养基上涂抹几秒钟,一个同学对应一个平板。

3 再取一个平板,其中一个同学将手用肥皂洗过后,再在培养基上涂抹。

4 再取一个平板,打开皿盖,一个同学对着培养基咳嗽,使口腔中的气流和飞沫落到培养基上。

5 再取一个平板,打开皿盖,在空气中放置10min左右,关上皿盖。

6 将上述9个平板放置在35℃的培养箱中培养24h。

C土壤中分离微生物1 采土样,制备土壤稀释液(已准备好)2 取三个平板,每个培养基上用取液器添加100μL的土壤稀释液,并用无菌玻璃涂棒涂布均匀(要多涂几次,时间约1-2分钟,使细菌均匀分布)。

3 将平板依旧放在35℃的培养箱中培养24h。

D菌落计数培养24h后,取出培养平板,算出每个平板上的菌落数量。

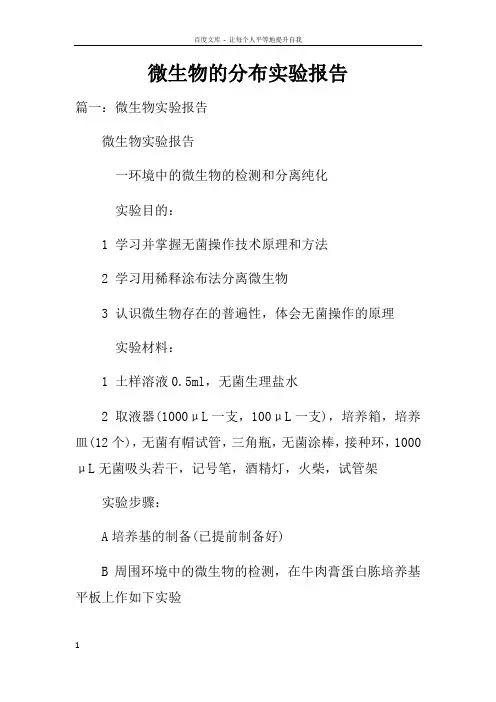

其中,土样中的微生物含量可用以下式子计算土壤中的细菌含量(个/g土壤)=菌落平均数×10×稀释倍数实验结果及数据:实验结果如附图。

开盖10min 手指直接按压手指直接按压手指直接按压1号的手指经肥皂洗后按压对着培养基咳嗽豆奶河水土壤溶液土壤溶液豆浆土壤溶液实验讨论及感想:1根据你对周围环境中微生物存在的观察,你认为无菌操作要注意什么?在进行无菌操作的时候,应该要注意始终在明火旁边操作,既不能离得太远,也不能离得太近。

实验报告微生物的分布

一、实验目的1. 了解微生物在自然界中的分布情况;2. 掌握微生物采集、分离、培养的基本方法;3. 培养无菌操作意识,提高实验技能。

二、实验原理微生物是自然界中广泛分布的一类生物,它们在土壤、水体、空气、生物体等多种环境中均有存在。

微生物的分布与各种环境因素密切相关,如温度、湿度、pH值、营养物质等。

本实验通过采集不同环境中的微生物样本,进行分离、培养和观察,了解微生物的分布规律。

三、实验材料与仪器1. 实验材料:土壤、水体、空气、植物表面等;2. 仪器:无菌操作台、无菌棉签、无菌试管、培养皿、显微镜、恒温培养箱等;3. 试剂:无菌生理盐水、营养琼脂、无菌水等。

四、实验步骤1. 微生物采集(1)土壤样品:用无菌铲子取适量土壤,放入无菌试管中;(2)水体样品:用无菌吸管吸取水体样品,放入无菌试管中;(3)空气样品:将无菌棉签在无菌生理盐水中蘸湿,在空气中滚动,收集空气中的微生物;(4)植物表面样品:用无菌棉签在植物表面滚动,收集植物表面的微生物。

2. 微生物分离与培养(1)将采集的样品进行适当稀释;(2)将稀释后的样品涂布在营养琼脂平板上;(3)将平板倒置放入恒温培养箱中培养。

3. 微生物观察(1)观察培养皿上生长的微生物菌落;(2)用无菌接种环挑取菌落,进行纯培养;(3)在显微镜下观察微生物的形态。

五、实验结果与分析1. 土壤样品:在培养皿上观察到较多的微生物菌落,菌落形态多样,有圆形、椭圆形、不规则形等;2. 水体样品:培养皿上菌落较少,菌落形态与土壤样品相似;3. 空气样品:培养皿上菌落较少,菌落形态与土壤样品相似;4. 植物表面样品:培养皿上菌落较多,菌落形态与土壤样品相似。

实验结果表明,微生物在自然界中广泛分布,土壤、水体、空气、植物表面等环境中均存在大量的微生物。

微生物的形态和数量与采集环境有关,土壤中的微生物种类和数量最多,其次是植物表面和水体,空气中微生物数量最少。

六、实验结论1. 微生物在自然界中广泛分布,与各种环境因素密切相关;2. 通过微生物的采集、分离、培养和观察,可以了解微生物的分布规律;3. 无菌操作在微生物实验中至关重要,可以有效防止污染。

微生物的实验报告

一、实验目的1. 学习微生物分离和纯化的基本方法。

2. 掌握微生物形态观察和简单生理生化试验的方法。

3. 熟悉微生物鉴定的一般程序。

二、实验原理微生物分离与鉴定是微生物学的基本实验技术。

通过纯化培养,可以得到单一种类的微生物,便于对其进行观察和研究。

微生物鉴定则是对纯化后的微生物进行分类和命名。

三、实验材料与仪器1. 材料:土壤样品、牛肉膏蛋白胨培养基、琼脂、生理盐水、革兰氏染色液、显微镜、酒精灯、接种环等。

2. 仪器:高压蒸汽灭菌器、恒温培养箱、酒精灯、显微镜等。

四、实验步骤1. 微生物分离(1)土壤样品采集:取适量土壤样品,置于无菌试管中。

(2)土壤样品处理:将土壤样品加入适量的生理盐水,振荡混匀,制成土壤悬液。

(3)稀释涂布平板法:将土壤悬液进行10倍系列稀释,取适量稀释液涂布于牛肉膏蛋白胨琼脂平板上,37℃恒温培养24小时。

(4)挑取单菌落:用接种环挑取单个菌落,转接至新的牛肉膏蛋白胨琼脂平板上,37℃恒温培养24小时。

2. 微生物形态观察(1)革兰氏染色:将纯化后的菌落涂片,进行革兰氏染色,观察菌体的形态和染色特性。

(2)显微镜观察:将菌落制成临时涂片,在显微镜下观察菌体的形态、大小、排列等特征。

3. 微生物生理生化试验(1)糖发酵试验:将纯化后的菌落接种于糖发酵管中,37℃恒温培养24小时,观察菌落是否产生气泡。

(2)V-P试验:将纯化后的菌落接种于V-P试剂中,37℃恒温培养24小时,观察菌落是否产生红色沉淀。

4. 微生物鉴定根据微生物的形态、生理生化特征,结合已知的微生物分类学知识,对纯化后的微生物进行鉴定。

五、实验结果与分析1. 微生物分离:成功分离出多个单菌落,菌落呈圆形、光滑、湿润、乳白色。

2. 微生物形态观察:革兰氏染色结果显示,菌体为革兰氏阳性菌,呈杆状。

3. 微生物生理生化试验:糖发酵试验结果显示,该菌能发酵葡萄糖,产生气泡;V-P试验结果显示,该菌能产生红色沉淀。

4. 微生物鉴定:根据以上实验结果,该菌为葡萄球菌属。

微生物染色实验报告

一、实验题目:微生物的革兰氏染色二、实验目的:1. 学习并初步掌握革兰氏染色法;2. 了解革兰氏染色的原理;3. 巩固显微镜的使用;4. 培养实验操作技能,提高观察和分析能力。

三、实验原理:革兰氏染色是细菌学中最重要的鉴别染色法,根据细菌细胞壁的结构差异,将细菌分为革兰氏阳性菌(G+)和革兰氏阴性菌(G-)。

革兰氏阳性菌细胞壁结构致密,肽聚糖层厚,脂质含量少,乙醇不易渗入;革兰氏阴性菌细胞壁结构疏松,肽聚糖层薄,脂质含量多,乙醇易渗入。

在革兰氏染色过程中,G+菌被染成紫色且不被酒精脱色,而G-菌则被染成红色。

四、实验材料:1. 实验器材:已接种大肠杆菌的培养皿、接种环、酒精灯、玻璃铅笔、显微镜、香柏油、擦镜纸、二甲苯;2. 实验试剂:革兰染色液(结晶紫、卢戈碘液、95%乙醇、稀释复红染液)。

五、实验步骤:1. 涂片制备:取干净载玻片1块,用玻璃铅笔划分加样区域,做好标记,并在各分区分别用接种环取生理盐水2环,置于玻片上,接种环灭菌后,取细菌培养物少许与盐水混匀,并涂成均匀薄膜涂片。

如用液体材料,如痰、尿液、脓汁等可直接涂片,不必加生理盐水。

干燥:涂片最好在室温下自然干燥,必要时可将标本面向上,小心间断地在弱火高处烘干,但切勿紧靠火焰将涂膜烤枯。

固定:涂片干燥后,将标本片在酒精灯上快速的来回通过三次,共约2s~3s,注意温度不可太高,以涂片涂膜的反面触及皮肤觉轻微烫觉即可。

固定目的:杀死细菌;使菌体与玻片粘附较牢,在染色时不致被染液和水冲掉;菌体蛋白变性易着色。

2. 结晶紫初染:将涂片放入含有结晶紫的染液中,染色1分钟;3. 卢戈碘液媒染:将涂片取出,放入卢戈碘液中,媒染1分钟;4. 95%乙醇脱色:将涂片取出,放入95%乙醇中,脱色30秒~1分钟;5. 稀释复红染液复染:将涂片取出,放入稀释复红染液中,复染1分钟;6. 油镜观察:将涂片放入显微镜油镜下观察。

六、实验结果:1. 革兰氏阳性菌:细胞呈紫色,细胞壁较厚,边缘清晰;2. 革兰氏阴性菌:细胞呈红色,细胞壁较薄,边缘模糊。

微生物大小与数量的测定实验报告

微生物大小与数量的测定实验报告一、实验目的本次实验旨在掌握使用显微镜测量微生物大小的方法,以及学会运用血球计数板对微生物数量进行测定。

通过实验操作和数据处理,深入了解微生物的形态特征和种群密度,为后续的微生物学研究打下基础。

二、实验原理(一)微生物大小的测定微生物细胞的大小是微生物的基本特征之一。

使用显微镜测微尺可以较为准确地测量微生物细胞的长度、宽度和直径等参数。

显微镜测微尺包括目镜测微尺和镜台测微尺。

目镜测微尺是一块可放在目镜内的圆形小玻片,上面刻有刻度;镜台测微尺是一块特制的载玻片,中央有精确的刻度,用于校正目镜测微尺。

(二)微生物数量的测定血球计数板是一种专门用于计算较大单细胞微生物数量的工具。

它由一块特制的厚玻璃片制成,玻片上有四个槽构成三个平台。

中间的平台又被一短横槽隔成两半,每半边上面各刻有一个方格网。

方格网上刻有 9 个大方格,其中只有中间的一个大方格为计数室。

计数室的刻度一般有两种规格,一种是一个大方格分成 16 个中方格,而每个中方格又分成 25 个小方格;另一种是一个大方格分成 25 个中方格,而每个中方格又分成 16 个小方格。

但无论哪种规格,每个大方格的边长均为 1 毫米,盖上盖玻片后,计数室的容积是一定的。

因此,在一定体积的菌液中,通过计算微生物在计数室中的数量,就可以换算出菌液中微生物的数量。

三、实验材料与仪器(一)材料枯草芽孢杆菌、酿酒酵母的菌悬液。

(二)仪器显微镜、目镜测微尺、镜台测微尺、血球计数板、盖玻片、滴管、擦镜纸、吸水纸等。

四、实验步骤(一)微生物大小的测定1、安装目镜测微尺将目镜测微尺装入目镜的隔板上,注意有刻度的一面朝下。

2、校正目镜测微尺(1)将镜台测微尺置于载物台上,先用低倍镜观察,找到镜台测微尺的刻度线。

(2)移动镜台测微尺,使镜台测微尺与目镜测微尺的刻度线平行,并使两者的“0”刻度线重合。

(3)换用高倍镜观察,找出两尺再次重合的刻度线。

分别记录目镜测微尺和镜台测微尺在重合线段内各自的格数。

微生物生长情况实验报告

一、实验目的1. 探究不同环境因素对微生物生长的影响;2. 分析微生物生长过程中的形态变化;3. 了解微生物生长周期及影响因素。

二、实验材料与仪器1. 实验材料:牛肉膏、酵母膏、葡萄糖、琼脂、牛肉汁、蒸馏水、pH试纸、培养皿、移液器、酒精灯、恒温培养箱、显微镜等;2. 实验仪器:高压蒸汽灭菌器、电子天平、pH计、恒温水浴锅等。

三、实验方法1. 培养基制备:称取牛肉膏、酵母膏、葡萄糖、琼脂等,加入蒸馏水,搅拌均匀,分装于培养皿中,在高压蒸汽灭菌器中灭菌,备用;2. 菌种接种:取适量牛肉汁,加入少量琼脂,搅拌均匀,倒入培养皿中,待冷却后,用移液器吸取菌液,均匀涂布于培养基表面;3. 环境因素设置:将培养皿放置于不同温度(25℃、37℃、50℃)、pH值(4.0、6.0、8.0、10.0)的培养箱中培养;4. 观察与记录:每隔24小时观察并记录微生物的生长情况,包括菌落形态、颜色、大小等;5. 数据分析:对实验数据进行统计分析,得出结论。

四、实验结果与分析1. 温度对微生物生长的影响:实验结果显示,在不同温度下,微生物的生长情况存在差异。

在25℃和37℃条件下,微生物生长旺盛,菌落形态规则,颜色鲜艳;而在50℃条件下,微生物生长缓慢,菌落形态不规整,颜色暗淡。

这表明温度对微生物的生长具有显著影响,适宜的温度有利于微生物的生长。

2. pH值对微生物生长的影响:实验结果显示,在不同pH值条件下,微生物的生长情况存在差异。

在pH值为6.0和8.0条件下,微生物生长旺盛,菌落形态规则,颜色鲜艳;而在pH值为4.0和10.0条件下,微生物生长缓慢,菌落形态不规整,颜色暗淡。

这表明pH值对微生物的生长具有显著影响,适宜的pH值有利于微生物的生长。

3. 微生物生长周期及影响因素:实验结果显示,微生物的生长周期为24小时。

在适宜的温度和pH值条件下,微生物生长迅速,菌落形态规则;而在不适宜的条件下,微生物生长缓慢,菌落形态不规整。

微生物生化实验报告

微生物生化实验报告微生物生化实验报告引言微生物是一类极小的生物体,包括细菌、真菌和病毒等。

微生物在生态系统中扮演着重要的角色,对环境和人类健康具有深远影响。

为了更好地了解微生物的生化特性,我们进行了一系列的实验研究。

实验一:细菌的酸碱耐受性在这个实验中,我们选择了常见的大肠杆菌和乳酸菌作为研究对象,通过调整培养基的酸碱度来观察它们的生长情况。

实验结果显示,大肠杆菌对酸性环境更为耐受,而乳酸菌则更适应碱性环境。

这与它们在人体内的定位有关,大肠杆菌主要寄生在肠道中,而乳酸菌则主要存在于酸性环境中,如乳制品中。

实验二:真菌的产酶能力真菌是一类重要的微生物,它们具有丰富的酶系统。

我们选择了常见的曲霉菌和酵母菌进行实验,通过培养在含有特定底物的琼脂平板上,观察它们的酶活性。

实验结果显示,曲霉菌具有较高的纤维素酶和淀粉酶活性,而酵母菌则表现出较高的蛋白酶活性。

这些酶的产生对于真菌的生存和环境适应具有重要意义。

实验三:病毒的感染机制病毒是一种非常特殊的微生物,它无法独立生存,必须寄生在宿主细胞内。

我们选择了常见的流感病毒和艾滋病病毒进行实验,通过观察它们与宿主细胞的相互作用来了解感染机制。

实验结果显示,流感病毒通过与宿主细胞表面的受体结合,进入细胞内部并复制自身。

而艾滋病病毒则通过感染免疫细胞破坏宿主免疫系统。

这些研究有助于我们更好地了解病毒的传播和防治方法。

实验四:微生物的代谢途径微生物的代谢途径对其生存和环境适应至关重要。

我们选择了常见的厌氧菌和好氧菌进行实验,通过观察它们在不同环境条件下的代谢途径来了解其能量来源。

实验结果显示,厌氧菌主要通过无氧呼吸产生能量,而好氧菌则通过有氧呼吸产生能量。

这种代谢途径的差异使得它们在不同环境中具有不同的竞争优势。

结论通过以上实验,我们对微生物的生化特性有了更深入的了解。

不同微生物在酸碱耐受性、产酶能力、感染机制和代谢途径等方面表现出差异,这与它们在不同环境中的生存和适应有关。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

微生物实验报告

一环境中的微生物的检测和分离纯化

实验目的:

1 学习并掌握无菌操作技术原理和方法

2 学习用稀释涂布法分离微生物

3 认识微生物存在的普遍性,体会无菌操作的原理

实验材料:

1 土样溶液,无菌生理盐水

2 取液器(1000μL一支,100μL一支),培养箱,培养皿(12个),无菌有帽试管,三角瓶,无菌涂棒,接种环,1000μL无菌吸头若干,记号笔,酒精灯,火柴,试管架

实验步骤:

A 培养基的制备(已提前制备好)

B 周围环境中的微生物的检测,在牛肉膏蛋白胨培养基平板上作如下实验

1 取三个平板,用100μL的取液器分别吸取100μL的河水、豆浆、豆奶,均匀加在三个培养基上,并用无菌玻璃涂棒涂布均匀(要多涂几次,时间约1-2分钟,使细菌均匀分布)。

2 再取三个平板,三个同学分别用手指(未洗过)在培养基上涂抹几秒钟,一个同学对应一个平板。

3 再取一个平板,其中一个同学将手用肥皂洗过后,再在培养基上涂抹。

4 再取一个平板,打开皿盖,一个同学对着培养基咳嗽,使口腔中的气流和飞沫落到培养基上。

5 再取一个平板,打开皿盖,在空气中放置10min左右,关上皿盖。

6 将上述9个平板放置在35℃的培养箱中培养24h。

C 土壤中分离微生物

1 采土样,制备土壤稀释液(已准备好)

2 取三个平板,每个培养基上用取液器添加100μL的土壤稀释液,并用无菌玻璃涂棒涂布均匀(要多涂几次,时间约1-2分钟,使细菌均匀分布)。

3 将平板依旧放在35℃的培养箱中培养24h。

D 菌落计数

培养24h后,取出培养平板,算出每个平板上的菌落数量。

其中,土样中的微生物含量可用以下式子计算

土壤中的细菌含量(个/g土壤)=菌落平均数×10×稀释倍数

实验结果及数据:

实验结果如附图。

开盖10min 手指直接按压

手指直接按压手指直接按压

1号的手指经肥皂洗后按压对着培养基咳嗽

豆奶河水

土壤溶液土壤溶液

豆浆土壤溶液

实验讨论及感想:

1根据你对周围环境中微生物存在的观察,你认为无菌操作要注意什么?

在进行无菌操作的时候,应该要注意始终在明火旁边操作,既不能离得太远,也不能离得太近。

因为在明火旁边可以减少空气中的微生物进入操作器具中的概率。

2在日常生活中如何让讲究饮食和生活卫生?

生活中,剩菜剩饭应该存放在冰箱内或是干燥低温处,尽量避免适宜微生物生长繁殖环境。

3试解释夏天时煮好的饭如果放在锅中保持盖着锅盖不动,不容易变质,而一旦盛在碗里饭就容易变质,如果是吃剩的剩饭就更容易变质的原因。

煮好的饭由于高温,本身含有的微生物被杀死,保持盖着锅盖不动,外界的微生物难以进入,但是一旦盛在碗里,抑或是吃剩的剩饭,由于跟空气直接接触,大量微生物会在其表面生长繁殖,导致其变质。

4根据实验结果,试从微生物的角度批驳“洁癖行为”。

完全的洁癖行为是不存在的。

就算东西收拾的再干净,也有无数肉眼看不见的微生物依然停留在器具表面,无法完全清除掉,所以,“洁癖行为”是永远无法达到的。

二固定化酵母细菌发酵啤酒实验与酸奶制作

实验目的:

1 了解固定化细胞技术的方法和意义

2 了解酵母发酵产生啤酒的过程

3 学习酸奶制作方法

4 了解纯种发酵和传统发酵在无菌操作方面的区别

实验材料:

1 无菌滴管,无菌封口膜封好的100ml三角瓶

2 发酵培养基:100ml8%-10%的麦芽汁装于250ml三角瓶中

3 浓度为%的海藻酸钠溶液5ml,灭菌

4 浓度为%的CaCl250ml,灭菌

5 浓度为%的无菌生理盐水,5ml

6 袋装巴氏消毒的牛奶,

7 啤酒菌种:啤酒酵母

8 酸奶菌种:市售酸奶

实验步骤:

A 固定化酵母细胞发酵啤酒

1 菌体培养:将培养了24h的新鲜斜面菌种接种于三角瓶中培养。

2 细胞固定化:在预热至35℃的海藻酸钠溶液中加入2ml预热至35℃的酵母培养液,混合均匀,以无菌滴管(离液面5cm以上,离液面太近无法制得凝胶珠)缓慢而稳定的滴入CaCl2溶液中,即可得到直径约为3mm左右的凝胶珠。

注意无菌操作。

钙化30分钟左右。

3 固定化细胞发酵啤酒:在无菌玻璃棒的帮助下倒掉CaCl2溶液,将生理盐水倒入制得的固定化好的酵母细胞的瓶子中,洗一次凝胶珠,倒掉生理盐水。

将100ml发酵培养基(麦芽汁)倒入制得的固定化小球的瓶子中,用无菌封口膜封好瓶口。

20-28℃静置培养24h。

注意无菌操作。

4 放置在4℃的冰箱中冷藏一段时间,品尝啤酒。

B 制作酸奶

1 取1000ml鲜奶搅拌煮沸消毒,加白糖60g搅拌溶解,乘热分装到干净无菌的100ml 三角瓶中,用无菌封口膜封好瓶口。

让其自然冷却(冷却中最好能摇晃三角瓶2-3次,以免乳脂结皮)。

用洁净的封口膜将三角瓶口盖住。

冷至40℃(不烫手)时,取市面上销售的未经过灭菌的原味酸奶按5%(体积分数)比例倒入溶解好的糖的牛奶中,摇匀。

2 或直接把是受经过巴氏消毒的“无抗牛奶”分装到干净无菌的100ml三角瓶中,加入6%(质量分数)白糖,摇晃确保使糖分充分溶解,取市面上销售的未经过灭菌的原味酸奶按5%(体积分数)比例倒入溶解好糖的牛奶中,摇匀。

三角瓶可用一次性纸杯或塑料杯代替,封口膜可用白纸代替。

3 在42℃的情况下,三角瓶(纸杯或塑料杯)静置发酵培养6-8h(如果用纸杯盛牛奶,白纸封口,由于传热慢,需要发酵10-12h)。

牛奶变为不流动的酸奶时,停止发酵。

4 置于4℃的冰箱中24h以上,待冷却老熟后便得到酸奶。

5 品尝酸奶。

实验附图

我制作的酸奶我制作的酸奶

实验讨论及心得

1 谈谈固定化细胞技术的意义。

固定化技术就是将生物酶或细胞固定在一定的基质上。

与传统方法相比,该技术具有能多次使用菌体的特点,简化了操作步骤。

2 试述纯种发酵和传统发酵在无菌操作方面的差异。

纯种发酵对无菌操作的要求较高,因为是在成分单一的发酵基质中,仅接入一种微生物,通过对该种微生物的培养,得到纯度较高的单一性产物,所以对无菌操作的要求也较高一些。

3 为何有的同学用无菌滴管把海藻酸钙与酵母菌混合液滴加入CaCl2溶液时,未得到凝胶珠,而得到了不规则形状的固体?

可能是在滴加的时候没有保证逐滴加入,使得大量的混合液聚集在一起,形成了不规则形状的固体。

4 在制作酸奶时,为什么要使用“无抗奶”作为原料?

“无抗奶”即不含抗生素的牛奶,在制备酸奶的时候,如果不使用无抗奶的话,牛奶中含有的抗生素会杀死原味酸奶中的乳酸菌,导致无法正常发酵,也就无法制成酸奶。