中国医学史总结

中国医学史总结课件

艾灸疗法

用艾叶制成的艾条或艾柱,点燃后在穴位上施灸 ,以温通气血,治疗疾病。

推拿按摩疗法

推拿疗法

通过手法推拿,刺激穴位和经络,以达到舒筋活血、缓 解疼痛的目的。

按摩疗法

通过按摩手法,缓解肌肉疲劳和疼痛,促进血液循环。

05

中医学在现代的应用和影响

中医在临床治疗中的应用

01

02

03

针灸治疗

针灸作为中医学的重要部 分,被广泛应用于疼痛管 理、神经系统疾病、消化 系统疾病等。

对世界的贡献

中国医学的成就不仅影响了东亚地区 ,还传播到了欧洲、非洲等地,为世 界医学的发展做出了重要贡献。

02

中医学的基本理论和体系

阴阳五行理论

总结:阴阳五行理论是中医学的基本哲学思想,它认为 宇宙万物皆由阴阳和五行相互作用而形成。

阴阳代表对立统一的两个方面,五行则是指木、火、土 、金、水五种基本物质或能量状态。阴阳和五行相互作 用,解释了宇宙万物的生长、变化和相互关系。

中药的主要类型和功效

中药主要分为植物药、动物药和矿物 药三大类,每类中药都有其独特的功

效和应用范围。

动物药包括昆虫、蛇类、鹿茸等,具 有滋补强壮、活血化瘀、息风止痉等

功效。

植物药是中药中最主要的类型,包括 草本植物、木本植物、果实等,具有 发散解表、清热解毒、活血化瘀、舒 筋活络等功效。

矿物药包括矿石、土壤等天然矿物, 具有清热降火、收敛固涩等功效。

02 古代哲学思想影响

古代哲学思想,如阴阳五行学说,对中国医学理 论的形成产生了深远影响。

03 医疗实践经验积累

古代医家通过长期医疗实践,不断总结经验,逐 步形成了独特的医学理论体系。

发展历程

中国医学史重点整理

中国医学史第一章医药的起源1. 从巢居发展而来的干栏式建筑,下层养家畜,上层居住人,能防潮防水,防兽防敌。

2. 在金属针具之前,中国最古老的医疗工具是砭石。

是一种锐利的楔型石块,也是我国最古老的医疗工具,用来切开脓肿和排脓放血。

3. 在原始宗教舞蹈的基础上发展起来的医疗保健方法是导引术。

4. 矿物药的发现,大约开始于原始社会末期。

5. 灸法:通过对身体某一部位进行固定温热刺激以达到治疗疾病目的的方法。

6. 为什么古代中药著作皆称“本草”? 古代以植物药为主第二章早期的医药卫生知识和实践1.甲骨文是目前所知最古老的文字,我国最早关于龋齿的记载见于甲骨文。

甲骨文中我国最早关于传染病、流行病的记载是?“疾年”“雨疾”“降疾”“疾疫”。

2.蛊:甲骨文的记载。

象征腹中之寄生虫,是将虫与人体相联系的最早记载。

3.目前所知对药物进行的最早分类记载于《周礼•天官》,五药(草、木、虫、石、谷)。

4.诗经是我国最早的一部诗歌总集,也是我国现存文献中最早记载药物知识的书籍之一。

我国最早的病名记录见于《诗经》。

5.先秦文献中收录药物最多的是《山海经》,该书虽非药物学专著,却包含了丰富的药物学知识。

6. 酒的药用作用?①酒能通经活络、提振精神,也有驱寒散瘀、麻醉镇痛或消毒杀菌的作用。

②酒又有挥发性能且能充当溶媒,所以后世成为常用的溶剂,并且用来加工炮制药物,制作药酒。

③对“外感风寒”“劳伤筋骨”等病有治疗作用。

“鬯其酒”见于甲骨文,是目前所知关于药酒的最早记载。

7. 酒在《汉书•食货志》中被称为“百药之长”。

8. 何为汤液?汤液传说由何人发明?汤液即汤剂,又称水药,是将所选的多种药物混合煎煮后用于医疗。

传说汤液由伊尹创制。

意义:1.整体观在药物学运用上的具体体现2.为提高疗效、减低毒性的深化研究提供条件3.为方剂学诞生埋下伏笔9. 病入膏肓的典故与医缓有关。

其提出了比较系统的治法规范“攻”“达”“药”。

10. 公元前541年秦国名医医和为晋侯诊疾提出的病因学说是六气病因学说。

中国医学史整理汇总

中国医学史整理汇总

1.医学思想:

中国古代医学思想主要有神秘观念和自然观念两个方面。

神秘观念认

为疾病是神灵或鬼魅附体所致,治疗方法则借助于祭祀和驱邪。

自然观念

认为疾病是由外界因素引起的,重视饮食调理和草药应用。

2.医学理论:

中国古代医学理论主要包括《黄帝内经》和《难经》两部经典。

《黄

帝内经》提出了阴阳五行学说,并对经络、脏腑、经络、病因等进行了系

统研究。

而《难经》主要讨论了一些较为复杂的疾病,如七情、七情伤脏等。

3.医学实践:

中国古代医学实践主要包括药物应用、针灸和手术三个方面。

在药物

应用方面,中国古代积累了丰富的草药知识,药材有几千种之多,并对药

材的性味、功效等有详细记载。

针灸是中国古代独特的医疗技术,通过刺

激经络来调理身体。

手术方面,中国古代医生早在几千年前就进行了一些

简单的手术,如疮疡的切开、骨折的复位等。

4.医学学派:

5.医学教育:

中国古代的医学教育可以追溯到战国时期,医师通过学徒制进行教育。

直到唐代,医学开始正规化,设立有医学院、药学院和医学士等学位。

以上只是对中国医学史的一个大致整理和汇总,实际上涉及的内容非常广泛和复杂。

如果要详细了解中国医学史,还需要深入研究其不同时期的发展和具体事件。

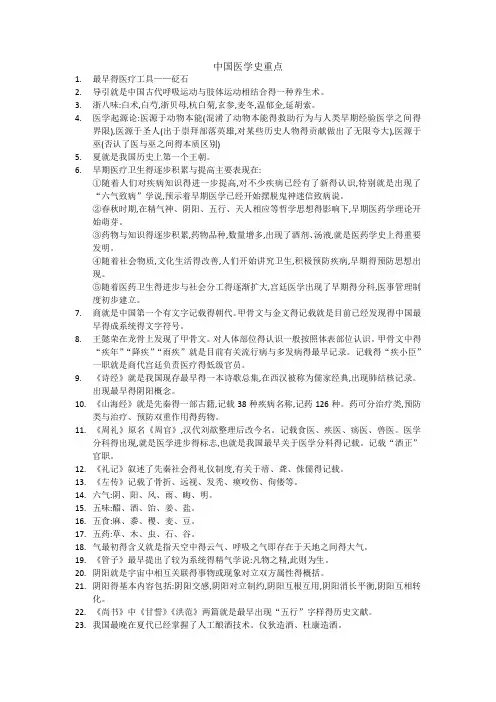

中国医学史重点

绪论一、中医学的历史成就1.周代至三国①在周代出现医学分科,《周礼·天官》中有疾医、疡医、食医、兽医的医事分工②春秋战国时期最早提出药物麻醉③简记载有“疠迁所”,是世界医学史上最早的麻风隔离病院④“封诊式”是法医检验鉴定的标准格式⑤战国《五十二病方》中用水银制剂治疗癣疥等外科病是世界医学史上最早的;对三联律脉搏的认识,也是世界最早的;手术治疗痔瘘病,是世界医学史上最早的记载⑥马王堆三号汉墓出土的帛画导引图,是世界上最早的医疗体操图;帛书《胎产书》是世界上最早的妇产科著作⑦《黄帝经·灵枢·四时气》记载用腹腔穿刺放腹水,也是世界最早记载⑧《治百病方》中“五毒之药”为化学腐蚀药,这是化学制药的最早记载⑨三国时华佗发明麻沸散,用于外科手术,是世界医学史上最早的全身麻醉药2.晋代至唐代①洪《肘后备急方》:记载用器械做药物灌肠疗法;记载了天花病、脚气病、恙虫病和疥虫以及食道异物治疗;以毒攻毒:提出用狂犬脑浆敷贴伤口以免疫狂犬病②南北朝《僧深集方》中“五瘿丸”用鹿的甲状腺治疗甲状腺肿大,是最早的脏器疗法的记载③隋朝《诸病源候论》鉴别天花和麻疹;记载了肠吻合术、漆过敏症、血管结扎止血等④唐开创世界最早的大型医学专科学校—太医署;颁布世界上第一部国家药典——《新修本草》⑤唐《外台秘要》记述了消渴病人尿甜、黄疸病的尿检验、金针拨障治疗白障3.宋代至元代①宋开办世界上最早的药局管理药事,包括和剂局、药材所、卖药所、惠民局;成立世界最早的国家卫生出版机构—“校正医书局”;发明最早的医学教育模型—针灸铜人;产生最早法医学著作《洗冤集录》;“秋石”的提炼②元代在骨伤科和外科方面发明了脊椎骨折的“悬吊复位法”和“缝合曲针”4.明代至清代:明代发明预防天花的“人痘接种术”第一章医药的起源(远古~公元前21世纪)一、多种医药起源论:医源于圣人、医源于巫、医源于动物本能、医食同源二、医学产生于广大人民群众的生产和生活实践。

中国医学史(重点)

中国医学史原始社会的医疗活动一、医药起源论1、医源于圣人伏羲尝百药、制九针、画八卦神农尝百草黄帝尝味百木、典主医药2、医源于巫3、医源于动物本能4、医食同源5、医易同源6、医源于实践(广大人民长期的智慧结晶)二、医药知识外治法:1、砭石:我国最早的石质医疗工具,砭,以石刺病也,用来切割脓包或浅刺身体的某些部位,可以减轻或消除病痛。

砭石或针灸起源时间:新石器时代2、灸法:对某一部位进行长时间固定温热刺激的方法介质:艾叶(灸草)夏~~春秋时期的医学一、病因对流行病最早的记录:疾年、降疾、雨疾、疾疫医和:六七致病说(阴、阳、风、雨、晦、明)二、预防医学酒为百药之长(酒的作用):兴奋、麻醉、溶剂、消毒杀菌、驱寒、散瘀、活血通络、挥发汤药:伊尹,单味变复方三、医事制度《周礼· 天官》医事分工:食医、疾医、疡医、兽医战国~~东汉时期的医学一、马王堆《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》:现存最早涉及经脉学的文献三、四大经典《黄帝内经》1、作者:托名黄帝2、成书年代:战国~~秦汉3、篇幅:《素问》、《灵枢》:各9 卷,81 篇4、基本内容(精神)和成就(1)注重整体观念A、人与天地、自然是统一的B、人与社会是统一的C 人体自身是统一的D 人的身心是统一的(2)重视脏腑经络(3)运用阴阳五行学说《难经》1、作者:传为秦越人,待考2、成书年代:西汉末~~东汉3、篇幅:3 或5卷4、主要内容和成就脉诊诊脉独取寸口脏腑七冲门经络奇经八脉针刺腧穴疾病广义伤寒《神农本草经》1、作者:托名神农2、篇幅:3 或4卷3、主要内容和成就(1)创药物三品分类法,载药365 种,分上中下三品(2)概述中药学基本理论A、论述方剂君臣佐使的组方原则B、提出药物七情和合理论C、完整提出四气五味的药性理论D、阐述药物采集、加工、炮制和制剂(3)记载临床用药原则和服药方法(4)论述药物的功效和主治(5)我国研究制药化学的滥觞《伤寒杂病论》1、作者:张机(仲景、长沙)医圣2、成书年代:东汉末3、篇幅:《伤寒论》、《金匮要略》4、主要内容和成就(1)《伤寒论》确立六经辨证论治原则《金匮要略》确立脏腑辨证论治原则(2)对方剂学的贡献~~方书之祖组方严谨灵活、剂型种类繁多、方剂疗效可靠魏晋南北朝的医学一、脉学《脉经》第一部脉学著作1、作者:晋· 王叔和2、主要成就1)确立“寸口诊脉”的脏腑定位2)整理归纳24 脉,规范脉象名称3)强调诊脉与临床治疗结合二、针灸学《针灸甲乙经》第一部针灸学专著1、作者:晋· 皇甫谧2、主要成就1)系统整理人体腧穴,349 个,比《黄帝内经》多189 个2)提出分部划线布穴的学位排列方法3)阐明针灸操作方法和针灸禁忌4)总结临床针灸治疗经验《本草经集注》陶弘景载药730 种,按药物自然属性、功效分类《雷公炮炙论》现存最早炮制学专书雷斆,炮制业鼻祖《肘后救卒方》“肘后”指随身携带以备急用“救卒”意在救治突然发生的急病1、作者:晋· 葛洪,字稚川,号抱补子,江苏南京句容人代表作:《抱补子》《肘后救卒方》老婆鲍姑(潜光)中国医学史上第一位女灸家2、羌虫病、狂犬病以毒攻毒、天花、结核病、隔物灸《刘涓子鬼遗方》现存最早外科专书整理者:北齐· 龚庆宣隋唐五代时期的医学一、尚药局、药藏局、太医署医事分科:医科、针科、按摩科、咒禁科医科:少小、体疗、疮肿、耳目口齿、角法二、《内经》研究1、隋· 杨上善《黄帝内经太素》我国现存最早《内经》注本2、唐· 王冰《次注黄帝内经素问》三、《诸病源候论》现存最早的病源症候学专书1、作者:隋· 巢元方等人2、主要成就1)详细记载各种疾病2)正确阐述疾病病因3)确切描述疾病征候四、《备急千金要方》、《千金翼方》常合称《千金方》古代医学百科全书1、作者:唐· 孙思邈2、主要成就1)注重医德修养2)集唐以前医方大成3)重视妇儿疾病4)积累丰富药物经验5)强调综合治疗6)积极倡导养生五、《外台秘要》又名《外台秘要方》,简称《外台》1、作者:唐· 王焘(医学文献整理大师)2、主要成就1)整理保存大量古代医学文献2)搜集整理推广民间单验方3)载录唐以前医学发明六、《新修本草》世界上第一部国家药典由唐政府主持编撰的具有药典性质的著作彩色药图844 种,新增144 种《本草拾遗》《食疗本草》《海药本草》七、《仙授理伤续断秘方》现存最早的骨伤科专著1、作者:唐· 蔺道人2、成就1)较为系统的论述骨折的治疗常规2)针对骨折复位固定,提出动静结合的治则3)治疗肩关节脱臼,首次采用“椅背复位法”4)收载40 余道处方,运用外洗、外敷、内服等多种方法八、《颅囟经》作者不详现存最早的儿科专著《经效产宝》现存第二部妇产科专著《胎产书》现存最早妇产科文献宋金元时期的医学翰林医官院、太医局、官药局校正医书局——国家卫生出版机构儒医:宋代一些读书人进入医学队成为医生方书(宋政府)《太平圣惠方》、《圣济总录》《太平惠民和剂局方》我国医学史上第一部由国家颁行的成药专书和配方手册药物(宋政府)《嘉祐本草》、《本草图经》是《证类本草》(唐慎微)编撰的基础《饮膳正要》元· 忽思慧——我国古代重要的营养和食疗专著《苏沈良方》金· 成无己首次注解《伤寒论》医学理论的发展和临证各科的成就解剖《欧希范五脏图》、《存真图》(杨介)诊脉施发《察病指南》创“以图示脉”法舌诊杜本《熬氏伤寒金镜录》图文并茂验舌专书病因病机南宋· 陈言(无择):《三因极一病证方论》完善三因致病说内科葛可久《十药神书》治疗虚劳病(主要是肺痨)专著外科陈自明《外科精要》伤科元· 李仲南:《永类钤方》“曲针”元· 危亦林:《世医得效方》麻醉、首次采用悬吊复位法妇科陈自明《妇人大全良方》总结性妇产科专书儿科宋· 钱乙(仲阳)《小儿药证直诀》针灸王惟一:针灸铜人——开创了实物教学之先河王执中:《针灸资生经》倡“同身寸”取穴法法医宋慈《洗冤集录》法医学鼻祖金元医家的创新一、刘完素1、生平:字守真,号通玄处士,金代河间人。

中国医学史重点

中国医学史重点1.最早得医疗工具——砭石2.导引就是中国古代呼吸运动与肢体运动相结合得一种养生术。

3.浙八味:白术,白芍,浙贝母,杭白菊,玄参,麦冬,温郁金,延胡索。

4.医学起源论:医源于动物本能(混淆了动物本能得救助行为与人类早期经验医学之间得界限),医源于圣人(出于崇拜部落英雄,对某些历史人物得贡献做出了无限夸大),医源于巫(否认了医与巫之间得本质区别)5.夏就是我国历史上第一个王朝。

6.早期医疗卫生得逐步积累与提高主要表现在:①随着人们对疾病知识得进一步提高,对不少疾病已经有了新得认识,特别就是出现了“六气致病”学说,预示着早期医学已经开始摆脱鬼神迷信致病说。

②春秋时期,在精气神、阴阳、五行、天人相应等哲学思想得影响下,早期医药学理论开始萌芽。

③药物与知识得逐步积累,药物品种,数量增多,出现了酒剂、汤液,就是医药学史上得重要发明。

④随着社会物质,文化生活得改善,人们开始讲究卫生,积极预防疾病,早期得预防思想出现。

⑤随着医药卫生得进步与社会分工得逐渐扩大,宫廷医学出现了早期得分科,医事管理制度初步建立。

7.商就是中国第一个有文字记载得朝代。

甲骨文与金文得记载就是目前已经发现得中国最早得成系统得文字符号。

8.王懿荣在龙骨上发现了甲骨文。

对人体部位得认识一般按照体表部位认识。

甲骨文中得“疾年”“降疾”“雨疾”就是目前有关流行病与多发病得最早记录。

记载得“疾小臣”一职就是商代宫廷负责医疗得低级官员。

9.《诗经》就是我国现存最早得一本诗歌总集,在西汉被称为儒家经典,出现肺结核记录。

出现最早得阴阳概念。

10.《山海经》就是先秦得一部古籍,记载38种疾病名称,记药126种。

药可分治疗类,预防类与治疗、预防双重作用得药物。

11.《周礼》原名《周官》,汉代刘歆整理后改今名。

记载食医、疾医、疡医、兽医。

医学分科得出现,就是医学进步得标志,也就是我国最早关于医学分科得记载。

记载“酒正”官职。

12.《礼记》叙述了先秦社会得礼仪制度,有关于瘖、聋、侏儒得记载。

中国医学史整理

中国医学史整理绪论1、中国医学史是关于中国医学的起源、形成、发展过程和发展规律的科学。

2、中医学的发展过程包括:原始医药经验积累,中医学术体系形成,实用经验扩张发展,学术理论总结探索,中医学鼎盛与创新,中西医学交汇撞击。

3、中医学的学术特点:中医学的观念系统:整体观念,“天人合一”的自然观念,临床实用的实践观念,直觉感悟的思维观念,人与物互通的人伦观念,重视传统的法古观念。

中医学的理论体系:理论范畴的非实证性,物质功能超越实证结构,生理与病理合一不分,病因必须依证候确定,对现象的整体性说明,说明问题的哲学方式。

中医学的技术系统:中医学的技术形态表现为经验性突出,中医学的技术具有个性化特点,中医各项技术之间具有游离性,中医技术操作具有非标准性,中医技术具有通用性特点。

第一章医药的起源1、原始社会是中医学的起源时期。

2、热熨法、灸法产生的前提条件是原始人类对于火的使用。

3、《韩非子》载:“上古之世……有圣人作,构木为巢以避群害……使王天下,号曰‘有巢氏’。

”4、从巢居发展而来的“干栏”式建筑,下层养家畜,上层居住人,能防潮防水,防兽防敌。

5、《淮南子》载,神农氏“尝百草之滋味,识水泉之甘苦……一日而遇七十毒,由是医方兴焉”。

6、动物药知识的积累是通过人类的狩猎、渔业活动而逐渐认识的。

7、随着对自然界认识的深入,人们首先从食物中发现了具有治疗作用的植物药和动物药。

8、矿物药的发现,大约开始于原始社会末期。

9、文献记载及考古研究表明,针灸术起源于石器时代。

10、专家推测认为,某些疾病是因为某种鬼神或灵魂进入了人类的头部或身体,从而产生的治疗行为是原始钻颅术。

11、居处:野居→巢居→穴居→屋居。

衣着:裸身生活→以皮盖体→简单编制→原始纺织缝纫。

婚配:原始群婚→血缘内婚→族外群婚→对偶婚姻。

第二章早期医药经验与中医学术方向1、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,也是我国现存文献中最早记载药物知识的书籍之一。

2、酒能够增加药物的治疗效果,《汉书·食货志》称其为百药之长。

中国医学史整理

中国医学史整理绪论1、中国医学史是关于中国医学的起源、形成、发展过程和发展规律的科学。

2、中医学的发展过程包括:原始医药经验积累,中医学术体系形成,实用经验扩发展,学术理论总结探索,中医学鼎盛与创新,中西医学交汇撞击。

3、中医学的学术特点:中医学的观念系统:整体观念,“天人合一”的自然观念,临床实用的实践观念,直觉感悟的思维观念,人与物互通的人伦观念,重视传统的法古观念。

中医学的理论体系:理论畴的非实证性,物质功能超越实证结构,生理与病理合一不分,病因必须依证候确定,对现象的整体性说明,说明问题的哲学方式。

中医学的技术系统:中医学的技术形态表现为经验性突出,中医学的技术具有个性化特点,中医各项技术之间具有游离性,中医技术操作具有非标准性,中医技术具有通用性特点。

第一章医药的起源1、原始社会是中医学的起源时期。

2、热熨法、灸法产生的前提条件是原始人类对于火的使用。

3、《非子》载:“上古之世……有圣人作,构木为巢以避群害……使王天下,号曰‘有巢氏’。

”4、从巢居发展而来的“干栏”式建筑,下层养家畜,上层居住人,能防潮防水,防兽防敌。

5、《子》载,神农氏“尝百草之滋味,识水泉之甘苦……一日而遇七十毒,由是医方兴焉”。

6、动物药知识的积累是通过人类的狩猎、渔业活动而逐渐认识的。

7、随着对自然界认识的深入,人们首先从食物中发现了具有治疗作用的植物药和动物药。

8、矿物药的发现,大约开始于原始社会末期。

9、文献记载及考古研究表明,针灸术起源于石器时代。

10、专家推测认为,某些疾病是因为某种鬼神或灵魂进入了人类的头部或身体,从而产生的治疗行为是原始钻颅术。

11、居处:野居→巢居→穴居→屋居。

衣着:裸身生活→以皮盖体→简单编制→原始纺织缝纫。

婚配:原始群婚→血缘婚→族外群婚→对偶婚姻。

第二章早期医药经验与中医学术方向1、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,也是我国现存文献中最早记载药物知识的书籍之一。

2、酒能够增加药物的治疗效果,《汉书·食货志》称其为百药之长。

中国医学史知识点

中国医学史知识点中国医学史是指追溯中国古代的医学发展历程。

它包括了从远古时期的原始医学、先秦时期的传统医学、汉唐时期的经典医学、宋明清时期的书院医学到近现代的西医影响下的转型等阶段。

以下是中国医学史的一些重要知识点:1.原始医学时期:原始人类根据经验积累了一些医疗知识,采用草药、动物器官等进行治疗。

在考古发现中,出土了一些古代医疗工具,如石针、骨针等。

2.先秦时期的传统医学:这一时期医学已经开始形成了独特的理论体系,主要代表有黄帝内经和难经。

其中《黄帝内经》是中国最早的医学典籍,包含了阴阳五行和经络学说等理论。

3.汉唐时期的经典医学:这一时期医学发展迅速,包括《神农本草经》、《伤寒杂病论》等著作的产生。

这些经典对中医理论与实践产生了深远影响,成为后世医学发展的重要基础。

4.宋明清时期的书院医学:这一时期医学教育得到进一步发展,医学知识开始系统化。

在学术上,出现了许多重要的医学著作,如《大学士医官论》、《本草纲目》等。

5.西医影响下的转型时期:近代以来,随着西方医学传入,中国医学发生了重大变化。

西医的解剖学和病因学等理论开始影响中国医学的发展,推动了现代医学在中国的兴起。

除了上述知识点,中国医学史还涉及到许多其他方面,如针灸、推拿、脉诊等独特的诊治技术,中药学的发展和应用,以及医学教育的演进等。

此外,还有一些重要的医学家和学派,如张仲景、于谦、杨继洲等,对中国医学的发展作出了巨大贡献。

总的来说,中国医学史是一个非常庞大而且复杂的学科,涵盖了广泛的内容与领域。

这些知识点的了解有助于我们更深入地理解中国医学的起源与发展,以及对现代医学的启示和借鉴。

中国医学史整理

中国医学史整理绪论1、中国医学史是关于中国医学的起源、形成、发展过程和发展规律的科学。

2、中医学的发展过程包括:原始医药经验积累,中医学术体系形成,实用经验扩张发展,学术理论总结探索,中医学鼎盛与创新,中西医学交汇撞击。

3、中医学的学术特点:中医学的观念系统:整体观念,“天人合一”的自然观念,临床实用的实践观念,直觉感悟的思维观念,人与物互通的人伦观念,重视传统的法古观念。

中医学的理论体系:理论范畴的非实证性,物质功能超越实证结构,生理与病理合一不分,病因必须依证候确定,对现象的整体性说明,说明问题的哲学方式。

中医学的技术系统:中医学的技术形态表现为经验性突出,中医学的技术具有个性化特点,中医各项技术之间具有游离性,中医技术操作具有非标准性,中医技术具有通用性特点。

第一章医药的起源1、原始社会是中医学的起源时期。

2、热熨法、灸法产生的前提条件是原始人类对于火的使用。

3、《韩非子》载:“上古之世……有圣人作,构木为巢以避群害……使王天下,号曰‘有巢氏’。

”4、从巢居发展而来的“干栏”式建筑,下层养家畜,上层居住人,能防潮防水,防兽防敌。

5、《淮南子》载,神农氏“尝百草之滋味,识水泉之甘苦……一日而遇七十毒,由是医方兴焉”。

6、动物药知识的积累是通过人类的狩猎、渔业活动而逐渐认识的。

7、随着对自然界认识的深入,人们首先从食物中发现了具有治疗作用的植物药和动物药。

8、矿物药的发现,大约开始于原始社会末期。

9、文献记载及考古研究表明,针灸术起源于石器时代。

10、专家推测认为,某些疾病是因为某种鬼神或灵魂进入了人类的头部或身体,从而产生的治疗行为是原始钻颅术。

11、居处:野居→巢居→穴居→屋居。

衣着:裸身生活→以皮盖体→简单编制→原始纺织缝纫。

婚配:原始群婚→血缘内婚→族外群婚→对偶婚姻。

第二章早期医药经验与中医学术方向1、《诗经》是我国最早的一部诗歌总集,也是我国现存文献中最早记载药物知识的书籍之一。

2、酒能够增加药物的治疗效果,《汉书·食货志》称其为百药之长。

- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。

- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。

- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

三、病源证候学

1.《诸病源候论》由隋朝政府组织太医编辑,主撰者为巢 元方,又称《巢氏病源》 2.成就: ①广泛记载各种临床疾病:世界医学史上最早记载天花和 麻疹的鉴别 ②提出病因理论方面的见解:传染病“乖戾之气”,寄生 虫病如蛔虫、蛲虫、恙虫病等,已明确认识到疥疮是因疥 虫所致,认识到某些过敏性疾病如漆疮与人的体质禀赋有 关 ③详细并准确地描述疾病症候 ④记载了不少有关治疗创伤的外科手术方法和缝合技术 ⑤《诸病源候论》是我国现存第一部论述病源症候学的专 著。

四、《黄帝内经》

1. 书名首见于《汉书·艺文志·方技略》。大约成书于 战国至秦汉时期,许多医家进行搜集、整理、综合而成, 为“言医之祖”。 2. 主要内容:《内经》较全面系统地阐述了中医学的基 本问题。《素问》所述包括人的生理、心理、病理及疾病 的诊断、治疗、预防等。《灵枢》除了论述脏腑功能、病 因、病机之外,还介绍了经络、腧穴、针具、刺法及治疗 原则等。 3. 基本精神:⑴注重整体观念:①人与天地自然是统一 的②人体自身是统一的③人的心身是统一的④人与社会是 统一的;⑵重视脏腑经络;⑶运用阴阳五行学说;⑷此外, 《内经》对病因、病机、诊法、治则、预防、养生等内容 也都有丰富的阐述。

六、《神农本草经》

1.是我国现存最早的药物学专书。大约是秦汉以来许多医 药学家不断搜集药物学资料,直至东汉时期才最后加工整 理成书的 2.内容与成就:⑴创药物的三品分类法,收载药物365种; ⑵概括地记述了中药学的基础理论①论述了方剂君臣佐使 的组方原则②提出了药物七情和合的理论③阐述了药物的 性味及采集加工炮制方法;⑶记载了临床用药原则和服药 方法;⑷记述了药物的功效和主治。 成就:《神农本草经》是集东汉以前药物学大成之作,系 统地总结了秦汉以来医家和民间的用药经验,为我国古代 药物学奠定了基础,对后世的药物学的发展有着重要影响。 魏晋以后历代诸家本草学,都是在该书已有成就的基础上 发展起来的。

4. 成就: ⑴全面总结了秦汉以前的医学成就,并为后世中 医学的发展提供了理论指导,是我国早期的一部 医学总集。 ⑵反映了中医学的两个最显著特点:整体观念和 辨证论治。其天人相应学说,阴阳五行学说、脏 腑经络学说、生理病理学说、诊断治疗学说、疾 病预防及养生学说等,都为中医学奠定了理论基 础。 ⑶《内经》的问世,标志着中医学进入系统的理 论总结新阶段。

各个时期主要内容

古医籍及其注释 药物学的发展 医学各科的发展 医学教育和医政制度 中外医药交流

二、中医学的历史成就

年代 著作 成就

周代 周礼· 天官

Hale Waihona Puke 医学分科:医师、疡医、食医、兽医、疾医

1975年湖北云梦睡虎地出土秦简: 疠迁所、封诊式

战 国

五十二病方 外伤创口药物和酒剂消毒 三联律脉搏 手术治疗痔瘘病 灵枢 腹穿刺腔放腹水 医疗体操图:马王堆汉墓帛画导引图 胎儿在母体内的发育

中国医学史 总结

绪 论

中国医学史:是关于中国医学的起源、形成、发 展过程和发展规律的科学。 一、中医学的发展过程 1.原始医药经验积累期(远古-春秋)原始社会 2.学术体系形成期(战国-两汉); 奴隶社会 3.实用经验积累期(晋唐时期); 封建社会前 4.理论总结与探索期(宋元时期); 封建社会中 5.体系成熟与创新期(明清时期); 封建社会后 6.中西医交汇撞击时期(近代)。

2. 竹木简 ① 性医学:《十问》、《合阴阳》、《天下至道 谈》(养生学和房中术) ② 《杂禁方》:木简,为祝由方,通过迷信祈祷 的方式治疗疾病 二、江陵张家山汉墓医书 1.《脉书》:我国现存最早的疾病证候学专论 2.《引书》:迄今发现最早的导引术专著 三、东汉武威汉墓医书:《治百病方》

砭石:最古老的医疗工具,后世金属刀针的前身。

四、导引:一种医疗保健体操,起源于原始舞蹈,

是远古人民按照医疗保健需要而创编的“摇筋骨、

动肢节”的活动锻炼方法。

五、多种医药起源论:医源于圣人、医源于巫、医

源于动物本能、医食同源

第二章 早期医药经验与中医学术方向

奴隶社会

一、对疾病认识的最早记载,是显存最早的古代文献甲骨 卜辞;对疾病的认识以人体部位命名者居多。 二、《周礼·天官》中有对内科传染病的记载:“春有痟 首疾,夏有痒疥疾,秋有疟寒疾,冬有漱(同嗽)上气 疾”;外科则分为肿疡、溃疡、金疡、折疡四类。 三、《周礼·天官》中载:“凡疗疡,以五毒攻之,五气 养之,五药疗之,五味节之”。其中,“五毒”是我国使 用化学药物的最早记载。

四、综合方书的编辑

1. 晋·葛洪《肘后救卒方》(《肘后方》) ⑴ 堪称中医第一部临床急救手册 ⑵ 成就: ①对急性传染病有较高认识(对“天花”“沙虱 病”的认识是世界最早的,观察到沙虱病的发生 是由沙虱之一种的红恙螨的幼虫所致) ②“以毒攻毒”防治疾病(以狂犬大脑免疫狂犬 病) ③所载治法“简、便、廉、验”。

第四章 医学各科的充分发展

一、古医籍的整理与注释 1.《黄帝内经》 ①最早注释《素问》的医家是齐、梁间人全元起, 书名《素问训解》 ②现存最早的《内经》注本是隋唐时杨上善整理、 注释的《黄帝内经太素》,首创分类统纂、注释 法,将《内经》分为19大类 ③在《素问》注本中影响较大的是中唐时王冰重 新编次并注释的《重广补注黄帝内经素问》,又 称《次注黄帝内经素问》

2.《伤寒杂病论》 ①西晋·王叔和第一个进行搜集、整理、补充和 编次,并开以治法分类(“可”与“不可”)研 究《伤寒杂病论》之先河 ②唐·孙思邈整理研究《伤寒论》,开创了以方 类证得研究方法

二、脉学

1. 晋·王叔和撰《脉经》 ⑴ 内容包括脉形,诊脉方法,脉象与脏腑关系,脉象阴 阳分辨以及妇人、小儿脉的辨识等。 ⑵ 主要成就: ①确立“寸口脉诊法” ②归纳二十四种脉象 ③论脉学强调与临床病证治疗结合 ⑶ 《脉经》是我国现存最早的脉学专著。 2.《脉诀》,即《王叔和脉诀》,选用《脉经》中的内容, 以通俗的歌诀形式阐述脉理并联系临床实际 3.魏晋时期,以王叔和为代表的脉学成就,是中医脉学发 展史上的里程碑,它标志着古代脉法已进入了一个全新的 发展时期。

西 汉

胎产书

治病百方

武威汉简:大风方

华佗:麻沸散

东汉 伤寒杂病论 张仲景:蜜煎导、人工呼吸 三国

年代 晋代

南北朝

医学家 葛洪

著作 肘后备急方

僧深集方

成就 器械加药物灌肠;腹腔穿刺放腹水法; 天花;脚气病;疥虫病;恙虫病。

五瘿丸;脏器疗法

梁代 隋 巢元方

王涛 唐

类苑 诸病源候论

外台秘要

药物牙粉 肠吻合术、漆过敏症、鉴别天花和麻疹、 血管结扎止血

元

骨科外科

时间 明代(隆庆) 明末

成就 安徽太平县种痘 白猿经:提炼乌头碱

第一章

医药的起源(原始社会)

一、早期人类最基本的卫生保健活动包括: 居住、衣着、食物和用火、导引、婚配 火的使用在人类卫生保健史上具有极其重要的意 义 二、与医学起源关系密切的是: 原始农业(神农);原始畜牧业(伏羲) 三、针灸术起始定在新石器时期,但可追溯到旧 石器时代

2.唐·孙思邈《千金要方》《千金翼方》 成就: ①重视医德修养,详论医德规范(特别是《备急 千金要方》中“大医精诚”和“大医习业”两篇 系统论述了医德) ②重视前人的宝贵经验,但尊古而不泥古(《伤 寒论》的研究,以方类证) ③集唐以前医方之大成,6500余首 ④重视妇女、儿童疾病的诊治 ⑤强调综合治疗 ⑥对药物深入研究 ⑦倡导积极养身,强身长寿。

七、《伤寒杂病论》

1.作者东汉张机(张仲景)分为《伤寒论》《金匮要略》 2.内容和成就:⑴提出辨证论治范例①确立伤寒及内科杂 病的辨证纲领:《伤寒论》以六经论伤寒,《金匮要略》 以脏腑辨证论内伤杂病,提出了包括理法方药在内的辨证 论治原则,使中医基础理论与临床实践紧密结合起来②提 出了理法方药有机结合的辨证论治原则③概括了中医学的 四诊八纲,最早提出三因治病说④总结中医治疗八法⑵对 方剂学贡献:载方269首,基本概括了临床各科的常用方剂, 被誉为“方书之祖”①提出了较严谨的方剂组方原则②创 制了多种方剂的剂型③记载了大量有效的方剂 3. 影响:不仅为诊疗外感病提出了辨证的纲领和诊疗方 法,也为中医临床各科提供了辨证和治疗的一般示范。它 成书以后,一直影响着后世医家的临床实践。

十、酒的作用:通经活络、令精神兴奋、驱寒散 瘀、麻醉镇痛、消毒杀菌、溶媒的作用。为“百 药之长”。最早记载是甲骨文中的“鬯其酒”。 十一、汤液,即汤剂,又称水药,相传由商代伊 尹创制。意义:使人们由习惯用生药而转变为用 熟药,由单味药转为复味药,有利于后世方剂学 的发展。 十二、《周礼·天官》记载:“凡民之有疾者, 分而治之,死终则各书其所以而入于医师。”这 是最早关于病历记录和死亡报告的记载。

第三章 中医学术体系的建立(封建社会)

一、马王堆汉墓医书 1. 古医书 ①《足臂十一脉灸经》:我国目前发现最早论述经脉学说 的文献;《阴阳十一脉灸经》甲乙本 ②《脉法》:最早提出人体气与脉的关系,确立治病当取 有余而益不足等虚实补泻概念 ③《阴阳脉死候》:最早的诊断专书 ④《五十二病方》:现存最早医方书 ⑤《却谷食气》:我国现存最早的气功导引专著 ⑥《导引图》:现存最早的医疗体操图 ⑦《养生方》、《杂疗方》 ⑧《胎产书》:我国最早妇产科著作;“胎教”为医学史 中最早的论述

五、《黄帝八十一难经》

1. 又称《难经》、《八十一难》,成书于西汉末期至东汉 之间,相传秦越人所著 2. 主要内容包括脉诊、脏腑、经络、腧穴、针刺及一部分 疾病。成就:①在脉诊部分,首创“独取寸口”诊脉法②经 络部分,系统地论述了奇经八脉的循行、功能、病证③脏腑 部分,首开后世命门学说之先河④疾病部分,把伤寒分为中 风、伤寒、湿温、热病、温病等五种;提出积聚分属脏腑, 认为五脏生积,六腑生聚⑤在针灸治疗部分,提出“虚者补 其母,实者泻其子”的原则 3.《难经》继承了汉代以来的医学成就,在中医基础理论和 临床方面丰富了中医学的内容。